6,99 €

Mehr erfahren.

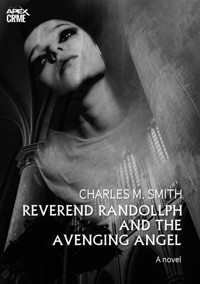

Pater Randollph, der Ex-Football-Star und Pfarrer aus Chicago, erhält einen anonymen Drohbrief. Nichts Ungewöhnliches für einen Mann in seiner Stellung; aber vor ihm sind schon mehrere Amtsbrüder auf ähnliche Weise bedroht - und erschossen worden!

Randollph kämpft gegen einen religiösen Fanatiker, den die Presse Die Geißel Gottes nennt. Und er kämpft um sein Leben...

Der Roman Pater Randollph und der Schwarze Engel des US-amerikanischen Schriftstellers Charles M. Smith (* 1919; † 1986), der die Tradition von Chestertons Pater Brown fortsetzt, erschien erstmals im Jahr 1980; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte im Jahr 1982.

Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

CHARLES M. SMITH

Pater Randollph

und der Schwarze Engel

Roman

Apex-Verlag

Inhaltsverzeichnis

Das Buch

PATER RANDOLLPH UND DER SCHWARZE ENGEL

Erstes Kapitel

Zweites Kapitel

Drittes Kapitel

Viertes Kapitel

Fünftes Kapitel

Sechstes Kapitel

Siebtes Kapitel

Achtes Kapitel

Neuntes Kapitel

Zehntes Kapitel

Elftes Kapitel

Zwölftes Kapitel

Dreizehntes Kapitel

Vierzehntes Kapitel

Fünfzehntes Kapitel

Sechzehntes Kapitel

Siebzehntes Kapitel

Achtzehntes Kapitel

Neunzehntes Kapitel

Zwanzigstes Kapitel

Einundzwanzigstes Kapitel

Das Buch

Pater Randollph, der Ex-Football-Star und Pfarrer aus Chicago, erhält einen anonymen Drohbrief. Nichts Ungewöhnliches für einen Mann in seiner Stellung; aber vor ihm sind schon mehrere Amtsbrüder auf ähnliche Weise bedroht - und erschossen worden!

Randollph kämpft gegen einen religiösen Fanatiker, den die Presse Die Geißel Gottes nennt. Und er kämpft um sein Leben...

Der Roman Pater Randollph und der Schwarze Engel des US-amerikanischen Schriftstellers Charles M. Smith (* 1919; † 1986), der die Tradition von Chestertons Pater Brown fortsetzt, erschien erstmals im Jahr 1980; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte im Jahr 1982.

Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.

PATER RANDOLLPH UND DER SCHWARZE ENGEL

Erstes Kapitel

Am letzten Nachmittag seines Lebens sah John Wesley Horner zu, wie die schwache Februarsonne sich mühsam durch das dicke Buntglas in den vielfach unterteilten Fenstern seines Arbeitszimmers bohrte, und beglückwünschte sich zu dem heilsamen Aufschwung, den seine Lage genommen hatte.

Die Farbkleckse, die das hereinfallende Sonnenlicht in unregelmäßigen Mustern auf das glänzende Walnussholz seines Schreibtischs und den dicken beigefarbenen Teppich tupfte, schienen ihm die Ereignisfolge seines Lebens zu symbolisieren. Zumindest in jüngster Zeit.

Da war das Blau, kalt und freudlos. Und das melancholische dunkle Bernsteingelb. Diese beiden Farben standen für die Zeit in Phoenix, die Monate, die er am liebsten aus seiner Erinnerung gestrichen und aus seiner persönlichen Geschichte gelöscht hätte. Dabei waren die Voraussetzungen ideal gewesen – eine große Gemeinde, Ansehen in der Stadt, ein prachtvolles Haus, ein ausgezeichnetes Gehalt für einen Geistlichen.

Aber dann hatte er sich mit diesem gottesfürchtigen Gauner, Alton Dinwiddie, eingelassen.

Dinwiddie war seiner Kirche beigetreten, hatte einen Verein der Geschäftsleute für Christus organisiert, in einem Atemzug von seinen Investitionen und Gott seinem Herrn gesprochen. Horner hatte das Gefühl, dass Dinwiddie ein Schwindler war. Doch der gute Mann schenkte der Kirche ein Paket Anteile an seiner Investmentgesellschaft. Die Dividende war hervorragend, und Pastor Horner erging sich in begeistertem Lob über Dinwiddies Hochherzigkeit der Kirche gegenüber. Er sagte nichts davon, dass Dinwiddie auch dem Pastor persönlich ein Aktienpaket zum Geschenk gemacht hatte. Er wusste, dass er es nicht hätte annehmen sollen. Er wusste, er hätte nicht verhehlen dürfen, dass er es besaß. Hätte er nicht diese verdammten Aktien besessen, so hätte man ihm vergeben können. Die Leute hätten gesagt: »Gott, er ist eben ein weltfremder Seelenhirt und ließ sich von einem Schwindler, der seine Kirche unterstützt hat, aufs Kreuz legen. Er selbst hat ja nichts daran verdient.«

Doch er hatte sehr wohl daran verdient. Und als Dinwiddie mit drei Millionen Dollar aus dem Verkauf von Schwindelpapieren an reiche Mitglieder von Horners Gemeinde verschwand, hatte Horner versucht geheim zu halten, dass er dieses Aktienpaket besaß. Dieser widerliche Schnüffler von einem Reporter hatte es irgendwie herausbekommen und die Sache so dargestellt, als wäre Horner an dem gemeinen Unternehmen, die Mitglieder seiner Gemeinde zu schröpfen, beteiligt gewesen. Daraufhin hatte sich die Gemeinde gegen ihn gewandt.

Selbstverständlich hatte er nicht mit Dinwiddie unter einer Decke gesteckt. Oder doch? Er hatte von Anfang an Verrat gewittert. Er hatte daran gedacht, Erkundigungen über Dinwiddie einzuziehen. Doch als der Strom der Dividenden zu fließen begonnen hatte, hatte er seinen Argwohn vergessen. Oder hatte er sich vielleicht einfach blind und taub gestellt?

Er löschte die hässlichen Tage und Wochen aus seiner Erinnerung. Das Ermittlungsverfahren. Wie er sich darauf berufen hatte, wohl ein Tor, aber ein redlicher zu sein. Er war freigesprochen worden, doch die finstere Wolke, die über ihm hing, hatte sich nicht aufgelöst. Er hatte erkennen müssen, dass diese Gemeinde ihn nicht mehr haben wollte. Die blauen Tage, die dunklen bernsteingelben Tage.

Doch durch die bunten Glasscheiben fielen hellere und freundlichere Lichtflecken auf Schreibtisch und Teppich. Warmes Orange. Heiteres Rot. Ruhiges Grün.

Gott sei Dank gehörte er einer Konfession an, wo ein Bischof das letzte Wort darüber sprach, wer Pastor welcher Gemeinde werden würde. Die Kirche konnte einen nicht an die Luft setzen, selbst wenn sie es am liebsten getan hätte. Und der Glaubensgemeinschaft lag gar nicht daran, dass ihre Pastoren – insbesondere die Pastoren großer und bekannter Gemeinden – unter skandalösen Umständen hinausgeworfen wurden.

Es war sein Glück, dachte Horner, dass es zu jeder Zeit Pastoren genug gab, die aus diesem oder jenem Grund auf grünere Weiden ziehen mussten. Viele von ihnen waren Amtsinhaber in großen Gemeinden. Und die Bischöfe schoben sie hin und her, machten Tauschgeschäfte, die manchmal um drei und vier Ecken gingen. Es war gewissermaßen ein ewiges Bäumchen-wechsle-dich der Problempastoren.

Auf diese Weise war er schließlich nach Alexandria Hills gelangt, einem wachsenden Vorort der gehobenen Mittelschicht im Nordwesten von Chicago. Die Gemeinde war nicht so groß wie die in Phoenix. Die Leute hier hatten nicht so viel Geld. Aber sie waren doch nicht arm. Und wenn auch das Klima unerquicklich war, so war doch das Pfarrhaus sehr schön. Ganz zu schweigen von den Dividenden, die er aus Dinwiddies Schwindel herübergerettet hatte. Damit hatte seine Frau eine völlig neue Einrichtung kaufen können. Und er sich einen Chevrolet Camaro.

Das beste jedoch war, dass es ihm gelungen war, Beziehungen zur Chicago Times anzuknüpfen, und nun schrieb er dort jede Woche eine Spalte mit dem Titel Trost und Rat von Pastor Horner. Rührseliger Kitsch. Der Titel, und die Spalte eigentlich auch. Er hatte entdeckt, dass er ein Talent dafür besaß, den Leuten herzergreifende Plattheiten und fromme Phrasen zu servieren, die gefielen. Wichtiger war, dass nach solchem Zeug tatsächlich große Nachfrage bestand. Seine Spalte war bereits von einer Reihe anderer Zeitungen übernommen worden, und die Liste der Blätter, die ebenfalls einsteigen wollten, wuchs beinahe täglich. Sein Name war zwar kein Haushaltswort wie Billy Graham oder Norman Vincent Paele – aber er fing ja auch erst an. Auf jeden Fall hatte sein Pech sich zu seinem Glück gewandelt. Oder, wie er es lieber sah, er war aus der Finsternis der düsteren Farben, aus dem schattigen Blau herausgetreten. Er wandelte jetzt in der Helligkeit, die durch goldgelbe Scheiben auf Schreibtisch und Teppich floss und die er als Glorienschein göttlicher Anerkennung sah.

Samstagnachmittag. Die Predigt für den Sonntag war geschrieben. Samstagnachmittags sah er gewöhnlich die Briefe durch, die auf die Trost-und-Rat-Spalte vom vergangenen Sonntag eingegangen waren. Er beantwortete sie alle. Meistens schrieb er eine 1, 2 oder 3 auf einen Brief und legte ihn in den Ausgangskorb. Seine Sekretärin wusste dann, welche Standardantwort sie zu verwenden hatte. Kamen Briefe, auf die keine der Standardantworten passte, so machte er im Allgemeinen am Rande eine kurze Notiz.

Ein großer Stapel Briefe heute. Die Spalte vom letzten Sonntag hatte Anklang gefunden. Mit einem goldenen Brieföffner, der wie ein Dolch aussah, schlitzte er einen Umschlag auf.

Lieber Pastor Horner,

ich finde es großartig von Ihnen, dass Sie jeden Samstagabend in die Krankenhäuser gehen, um den Kranken Mut zuzusprechen...

Es waren viele Briefe dieser Art darunter. Er hatte das vorausgesehen. Er hatte ja in seiner Spalte beschrieben, dass die samstäglichen Besuche in den Krankenhäusern eine Gewohnheit waren, an der er in den langen Jahren seines Wirkens als Geistlicher stets festgehalten hatte. Nach dem Abendessen pflegte er zu einem der städtischen Krankenhäuser zu fahren, um mit den Kranken dort zu sprechen, nicht mit Mitgliedern seiner eigenen Gemeinde, sondern mit Menschen, die keinen Geistlichen hatten, der sie trösten und mit ihnen beten konnte. Er hatte sogar eine Liste der Krankenhäuser beigefügt, die er aufzusuchen pflegte – »In der letzten Woche war ich im Columbus-Krankenhaus; diese Woche ist das Wesley Memorial-Krankenhaus an der Reihe, nächste Woche...«

In Wirklichkeit machte er diese Besuche erst seit er angefangen hatte Trost und Rat von Pastor Horner zu schreiben. Für die Spalte waren sie ein guter Gag, aber auf die Dauer konnten sie einem ziemlich auf die Nerven gehen. Es gab zwar Patienten, die für seine Besuche dankbar waren, aber die meisten schickten ihn fauchend und schimpfend von dannen. Er hielt die Besuche im allgemeinen so kurz, wie das mit Anstand möglich war; sobald es irgend ging, wollte er sie ganz fallenlassen.

Er schlitzte wieder einen Brief auf. Ein billiger ungefütterter Umschlag, kein Absender. Solche Briefe bekam er viele, doch die Adresse war gewöhnlich mit der Hand geschrieben. Hier war sie mit Maschine geschrieben. Auf dem liniierten Blatt, aus einem Block herausgerissen, stand ein Gedicht, ebenfalls mit Maschine geschrieben.

Der gute Jack Horner kam zu uns aus Phoenix, wo er sein Schäfchen ins trockne gebracht.

Er ging sich was holen von Dinwiddies Kohlen Und hat sich eins ins Fäustchen gelacht.

Der gute Jack Horner gibt Trost und Rat jetzt, und alle Welt preist die Güte des Frommen, doch der kreuzbrave Mann ist ein Erzscharlatan und wird bald die Quittung bekommen.

Horners warmes Behagen wandelte sich zu einem kalten Schauder der Furcht. Er hatte sich daran gewöhnt, mit dem unerfreulichen Gedanken zu leben, dass eines Tages jemand auftauchen und seinen guten Namen, in harter Arbeit erworben und wohlverdient, in den Schmutz ziehen könnte, indem er die unerquickliche Geschichte mit Dinwiddie an die große Glocke hängte. Er sah diese drohende Katastrophe als eine Verleumdung, nicht als eine Enthüllung seiner Vergangenheit. Schließlich hatte er ja nichts wirklich Unrechtes getan. Er war einfach zu vertrauensselig gewesen, allzu arglos. Würde er denn auf ewig für diesen gutgemeinten Fehler bezahlen müssen? Alles lief jetzt so prächtig. Er wusste, dass ein übelwollender Verleumder die Geschichte seines aus reinem Herzen begangenen Fehltritts nur auf boshafte Weise zu verdrehen brauchte, um ihn zu erledigen.

Bald jedoch wich die kalte Angst glühendem Zorn. Bei Gott, sollten sie es wagen, ihn zu verleumden! Er würde kämpfen! Er würde klagen! Er hatte dank seiner Spalte eine große Anhängerschaft, und er würde sie als Waffe einsetzen, seine Gegner blutig zu schlagen. Im Geist begann er einen Text zu formulieren:

Liebe Freunde, mit tiefer Trauer musste ich wieder einmal feststellen, dass selbst jene unter uns, deren Herzen voller Liebe sind, sich Feinde schaffen. Unerwünschte Feinde, die aus irgendwelchen finsteren Motiven heraus – Eifersucht oder Hass oder schlichter Gemeinheit – jenen schaden wollen, die sich bemühen, Gutes zu tun. Eben dies widerfährt jetzt mir, und ich möchte Ihnen darüber berichten...

Er verspürte tiefe Erleichterung. Diesmal hatte er die Zügel in der Hand. Er schlitzte den nächsten Umschlag auf, einen rosafarbenen.

Sehr geehrter Pastor Horner,

in allem, was Sie schreiben, spiegelt sich Ihre große Güte...

Er fühlte sich wesentlich besser.

John Wesley Horner trat aus der Tür des Wesley Memorial-Krankenhauses und schlug seinen Mantelkragen hoch. Ein feuchtkalter Wind wehte vom See her. Er schritt die Straße hinunter zum Parkplatz, dann diagonal über den Platz zu seinem Wagen. Auf dem Mitfahrersitz des Autos neben dem seinen saß jemand, und ihm ging der Gedanke durch den Kopf, dass dem Betreffenden ziemlich kalt sein musste, wenn er schon lange da gesessen hatte.

Doch nach Städterart zollte er anderen Menschen rundherum geringe Aufmerksamkeit.

Pastor Horner neigte sich vornüber, um den Schlüssel ins Türschloss zu stecken. Es ist zu bezweifeln, dass er das dumpfe Krachen der drei kleinkalibrigen Kugeln hörte, die seinen Hinterkopf durchbohrten.

Zweites Kapitel

Cesare Paul Randollph, ehemaliger professioneller Footballspieler, Doktor der Philosophie, ordinierter Geistlicher, band seine Krawatte und dachte über das Leben nach. Genauer gesagt, er dachte über sein eigenes Leben nach. Noch genauer gesagt, er dachte über die merkwürdigen und unerwarteten Wendungen nach, die sein Leben in einem kurzen Jahr genommen hatte.

Vor weniger als einem Jahr noch hatte er in dem Seminar an der von freundlichen Winden gestreichelten Küste des Pazifiks als Professor für Kirchengeschichte ein Leben heiterer Ruhe gepflegt. Bis ihm die Einladung seines Freundes und ehemaligen Dekans, des jetzigen Bischofs von Chicago, ins Haus geflattert war, auf ein Jahr als Interimspastor die Good-Shepherd-Kirche in Chicago zu betreuen.

Der Name Good-Shepherd – zum guten Hirten – war, wie er entdeckt hatte, eine absolute Fehlbezeichnung. Er bezweifelte, dass je auch nur ein Schaf auf zehn Meilen an die Kirche herangekommen war. In jenen Zeiten vielleicht, als Chicago noch ein primitiver Handelsplatz gewesen war und die Kirche ein Missionshaus zur Bekehrung der Indianer, hatte man von einer ländlichen Gemeinde sprechen können. Jetzt aber hatte sie nichts Bukolisches. Die Kirche nahm die ersten drei Stockwerke eines Wolkenkratzers ein, der auf dem sündteuren Pflaster des Loop in Chicago stand. Dass sich hier eine Kirche befand, merkte man überhaupt nur, wenn einem die diskrete Anschlagtafel neben dem schweren messingbeschlagenen Portal auffiel, das in ein pompöses Foyer mit Kacheln und Marmor und einer Reihe von Aufzügen hineinführte. Oder wenn man den Hals reckte und den unpassenden gotischen Spitzturm erblickte, der das Gebäude krönte. Er sah ein bisschen aus wie ein dickes, auf den Kopf gestelltes Ausrufezeichen, das verkündete: »Ihr werdet es nicht glauben, aber das hier ist eine Kirche!«

Tatsächlich vereinigte der Standort der Kirche christliche Frömmigkeit und ausgeprägten Geschäftssinn in sich – gewissermaßen ein lebendiges Beispiel der protestantischen Ethik. Als die Grundstückspreise im Loop mit dem schnellen Wachstum Chicagos in die Höhe geschossen waren, konnten es sich die Geschäftsleute der Gemeinde nicht verkneifen, Sonntag um Sonntag über den hohen Wert des Stück Landes nachzudenken, auf dem ihre düstere alte Kirche pseudoromanischen Stils stand. Der Ertrag, der jährlich stieg, war von so schwindelerregender Höhe, dass es ihnen jedes Mal Schmerzen bereitete, wenn sie in die Kirche kamen und darüber nachdachten; die Folge war, dass es ihnen unmöglich wurde, mit gottgefälliger Herzensreinheit den Gottesdiensten zu folgen.

So bauten sie schließlich einen Wolkenkratzer, der nicht nur die Kirche beherbergte, sondern auch ein Hotel und Büros. Aus Miet- und Pachtverträgen gingen stattliche Summen ein, und die harten Geschäftsleute der Gemeinde konnten sich nun sonntags wieder ganz auf den Gottesdienst konzentrieren.

Es war fast ein nachträglicher Einfall, in den achteckigen Sockel des gotischen Turms ein zweistöckiges Penthaus als Pfarrwohnung einzubauen; die Räume hatten zwar eine etwas sonderbare Form, doch insgesamt war es eine luxuriöse und spektakuläre Wohnung.

»Es ist bestimmt nicht von Nachteil, wenn wir einen erstklassigen Pastor für unsere Kirche suchen«, hatte einer der Stiftungsverwalter gesagt. »Außerdem ist es sowieso nur ungenutzter Raum.«

Als er damals die Einladung des Bischofs angenommen hatte, ging es Randollph jetzt durch den Sinn, hatte er darin eine Herausforderung an das Schicksal gesehen. Insgesamt hatte das Schicksal ihn freundlich behandelt. Er hatte vorgehabt, das eine Jahr zu bleiben und dann an das Seminar zurückzukehren. Doch in der vergangenen Woche hatte er seine Professur aufgegeben. In der folgenden Woche sollte er zum ständigen Pastor der Good-Shepherd-Kirche ernannt werden. Und auch sein unabhängiges Junggesellenleben war er im Begriff aufzugeben. In einer Stunde etwa würde er mit einer bezaubernden rothaarigen, geschiedenen, ehemals presbyterianischen Agnostikerin namens Samantha Stack getraut werden, Chicagos beliebtester Fernsehmoderatorin. All dies war innerhalb von zwölf Monaten reichlich Veränderung für einen Mann im Herbst seiner Jugend oder im Frühling seiner mittleren Jahre.

»Die Good-Shepherd ist keine normale Kirche, C. P.«, hatte der Bischof vor einem Jahr gesagt, als er Randollph dazu überredet hatte, zwölf Monate lang die Gemeinde zu betreuen.

»Was ist denn eine normale Kirche, Freddie?«, hatte Randollph gefragt.

»Ach, klein, immer in Geldnöten, unfähig, ihren Pastoren ein angemessenes Gehalt zu zahlen.«

»Und Good-Shepherd?«

»Da gibt es keine Geldprobleme. Die Kirche ist mit großzügigen Stiftungen und ausgezeichneten Einkünften aus dem Hotel und den Büros versorgt. In bin nicht sicher, dass es für eine Kirche gut ist, aber dem Pastor erleichtert es auf jeden Fall das Leben.«

»Eine große Mitgliedschaft?«

»Nicht besonders. Alte Familien. Angesehene Protestanten Chicagos. Aber die wohnen in den Vororten.«

»Wer kommt dann in die Kirche?«

»Touristen. Tagungsteilnehmer. Wir befinden uns ja hier in der unmittelbaren Nähe der großen Hotels.«

»Ich werde also weniger einer Gemeinde predigen als einer bunt zusammengewürfelten Menge.«

»Wenn Petrus das konnte, dann können Sie das auch«, hatte der Bischof guten Muts geantwortet. »Er hatte schließlich nicht mal einen Doktortitel, und Sie haben einen.«

Die Kapelle, die dem Schiff der Good-Shepherd-Kirche mehrere Jahre nach ihrer Erbauung angefügt wurde, ist gotisch. Pseudogotisch natürlich, aber sie ist mit allem ausgestattet, was gut und teuer ist, und sie ist recht schön. Für kleinere Trauungen ist sie sehr begehrt, und es gilt in Chicago als chic, dort den Knoten der ehelichen Bande zu knüpfen, wenn man nicht mehr als hundert Gäste geladen hat.

Die Kapelle hat sogar eine Orgel, die extra für sie gebaut wurde. Tony Agostino der Organist von Good-Shepherd, spielte ein Potpourri passender Hymnen, das das gedämpfte Rumoren und Flüstern von fünfzig oder sechzig Gästen übertönte.

Tony stimmte ein Stück von Purcell an, und Lieutenant Michael Casey sagte: »Los geht’s, Doktor.«

Randollph war sich ein bisschen komisch vorgekommen, als er Lieutenant Casey gebeten hatte, sein Trauzeuge zu sein. Sie waren nicht eng befreundet. Sie nannten einander nicht einmal beim Vornamen. Doch als es an der Zeit gewesen war, einen Begleiter zu wählen, war Randollph klargeworden, dass der Kriminalbeamte in Chicago der einzige war, den er als Freund hätte bezeichnen können. Alle seine alten Freunde und Kumpel waren in Kalifornien. Die meisten lehrten am Seminar und konnten sich eine so weite Reise nicht leisten.

Randollph und Casey stellten sich an den Chorschranken auf. Der Bischof und Dan Gantry, erster stellvertretender Pastor von Good-Shepherd, kamen zur gleichen Zeit herein, sehr feierlich mit den weißen Stolen über den langen Talaren.

Tony ließ die Orgel ein wenig lauter dröhnen. Thea Mason, hochgewachsen, braungebrannt und – wie Randollph fand – ein wenig hart wirkend, kam durch den Gang. Samantha Stack, am Arm von John DeBeers, wartete, bis Thea ihren Platz an den Chorschranken eingenommen hatte.

»Ich habe keinen Vater, der mich zum Altar führen kann, aber ich möchte gern einen Begleiter, und John DeBeers ist nicht nur mein Chef, sondern auch ein Mann, den ich mag«, hatte Sam gesagt, als sie Randollph ihre Wahl erklärt hatte.

Tony Agostino legte nochmals etwas an Lautstärke zu, und Randollph blickte Sam und DeBeers entgegen, die zwischen den Kirchenbänken hindurchschritten. Es war wie eine jener Traumszenen, die man hin und wieder im Kino sieht. Wirklich und unwirklich zugleich. DeBeers sah er überhaupt nicht. Er sah nur, wie da die schönste, interessanteste, begehrenswerteste Frau auf der ganzen Welt auf ihn zuschwebte – ja, genauso sah er es, sie schwebte. Sie trug ein rostfarbenes Samtkostüm mit lose sitzender Jacke, einen geraden Rock mit tiefer Gehfalte, dazu eine cremefarbene Bluse aus Crêpe de Chine und rostfarbene Pumps.

So würden die Zeitungen in ihren Berichten von der Hochzeit die Braut beschreiben. Randollph wäre um alles in der Welt nicht fähig gewesen zu beschreiben, was sie anhatte. Sein Footballerauge konnte innerhalb von Sekundenbruchteilen eine Verteidigungslinie überblicken, genau erkennen, wo jeder Mann stand, was jeder einzelne vorhatte, sobald der Ball geschnappt war. Jetzt aber sah er nur eine Vision, ohne Einzelheiten, ohne Besonderheiten wahrzunehmen.

Die schöne Vision schwebte zur Chorschranke und strahlte Randollph mit einem ruhigen Lächeln an. DeBeers trat vom Altarplatz weg, um sich neben seiner mageren, mürrischen Frau niederzusetzen. Der Bischof räusperte sich.

»Liebe Gemeinde«, begann er, »wir sind hier im Antlitz Gottes und in Gegenwart dieser Zeugen versammelt, um diesen Mann und diese Frau in der heiligen Gemeinschaft der Ehe zu verbinden...«

Dann sagte Dan Gantry: »Euch beiden, die Ihr hier vor Gott steht, trage ich auf, Euch stets zu erinnern, dass Liebe und Treue allein die Grundlage eines glücklichen und dauerhaften Heims bilden. Kein von Menschen geknüpftes Band ist zarter, kein Gelübde heiliger...«

Randollph nahm verschwommen wahr, dass er sagte: »Ich, Cesare, nehme dich, Samantha, zu meiner Ehefrau...«, dass die Ringe getauscht wurden, dass er die steinernen Stufen zum Altar hinaufstieg, wo der Bischof sie zu Mann und Frau erklärte. Und ebenso verschwommen nahm er wahr, dass er neben Samantha niederkniete und mit der Gemeinde das Vaterunser sprach, dass der Bischof sie beide segnete, die Braut küsste und dass Blitzlichter sie übersprühten, als sie Arm in Arm den kurzen Gang hinunterschritten. Flüchtig schoss ihm der Gedanke durch den Kopf, dass er von jetzt an den werdenden Ehemännern, die unter seinem amtlichen Auge ihrem Junggesellendasein Lebewohl sagten, mehr Geduld entgegenbringen würde. Er konnte jetzt ihre Verwirrung und ihre tranceähnliche Benommenheit besser verstehen, konnte sogar verstehen, weshalb manche von ihnen mit einer kleinen Alkoholfahne vor den Altar traten.

Randollph verspürte keinerlei Bedürfnis auf den Champagner, den eine hübsche junge, von Clarence Higbee zu diesem Anlass angeheuerte Bedienung den Gästen kredenzte. Er war noch immer leicht benommen von der Trauungsfeierlichkeit. Doch die Braut amüsierte sich königlich. Sie schwenkte ein leeres Glas, um dem angeregten Gespräch, das sie mit einer Schar von Gästen führte, zusätzliche Akzente zu geben. Randollph nahm zwei Gläser vom Tablett der Bedienung und gesellte sich zu Sams Gruppe.

»Eine Erfrischung für die Braut«, sagte er, während er Sam ein volles Glas reichte und ihr das leere abnahm.

Sam blendete ihn mit einem Lächeln, in das er Liebe, Zuneigung, Stolz, Glückseligkeit und einen Anflug begehrlicher Sinnlichkeit hineinlas. Die Knie wurden ihm weich. Keine andere Frau auf der ganzen Welt konnte ihn so schwach machen. Und er hatte genug schöne Frauen gekannt, um das zu wissen.

Sam fühlte sich gar nicht schwach.

»Willkommen bei den Fachsimplern, C. P.«, sagte sie. »Kennt Ihr alle meinen neuen Ehemann, den einstigen Footballstar und hervorragenden Geistlichen, C. P. Randollph?«

»Oh ja, ich natürlich«, erwiderte John DeBeers.

Tatsächlich, dachte Randollph, bin ich ihm nur ein einziges Mal begegnet. Doch er mochte DeBeers. Zum Teil weil Sam ihn mochte, zum Teil weil er persönlichen Charme besaß. Sam hatte ihm erzählt, dass er fünfundfünfzig Jahre alt war, doch mit dem vollen blonden Haar und dem stämmigen, muskulösen Körper, an dem kein Gramm Fett war, sah er nicht so aus. Sam hatte Randollph berichtet, dass er viel auf seine Gesundheit hielt. So sah er auch aus.

»Und ich auch«, warf Thea Mason ein. »Ich würde ihn sogar gern eine Woche ausleihen, wenn die Flitterwochen vorbei sind. Ich hab eine Schwäche für kräftige Sportler mit dunklem Haar. Von der hohen Geistlichkeit halt ich zwar nicht allzu viel, aber ich bin bereit, das zu übersehen.«

»Du wirst schön die Hände von ihm lassen«, entgegnete Sam. »Die Flitterwochen gehen nicht vorbei – nie!«

»He, das ist gut. Das bring ich morgen in meiner Spalte. Fernsehstar erklärt, Flitterwochen mit gutaussehendem Seelenhirten werden niemals enden.«

»Sobald die Dame aufhört zu babbeln, werde ich Ihnen verraten, dass ich John DeBeers Junior bin.« Der schmächtige, dunkelhaarige Mann hatte nicht die geringste Ähnlichkeit mit seinem Vater. »Ich bin Nachrichtensprecher beim WCHG – dem Sender meines Vaters. Sams Sender. Vetternwirtschaft natürlich! Bitte nennen Sie mich nicht Junior. Nennen Sie mich Johnny.«

»Ich werd’s mir merken«, sagte Randollph.

»Ich habe Sam geliebt. Und liebe sie immer noch. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus.«

Randollph brachte eine wohlwollende Erwiderung zustande.

»Ich könnte mir denken, dass jeder Mann in sie verliebt ist.«

»Wie nett!«, warf Sam ein. »Aber bei Johnny war es Lust, nicht Liebe. Er wollte mich nur ins Bett kriegen.«

»Da hast du natürlich nicht ganz unrecht«, meinte der jüngere DeBeers.

»Und du warst mal im Priesterseminar«, bemerkte eine zierliche junge Frau mit einem Madonnengesicht. »Aber, aber!« Sie wandte sich Randollph zu. »Ich bin Marva Luscome, ebenfalls Nachrichtensprecherin beim WCHG. Eine Mitarbeiterin also dieses Herrn.«

»Sie waren auf dem Priesterseminar?« Randollph war an der Antwort nicht allzu sehr interessiert.

»Ja, auf einem katholischen.«

»Oh, Sie sind Katholik?«

»Nein. Nicht mehr. Meine Mutter ist katholisch. Sehr katholisch sogar. Eine Katholikin der alten Schule. Mein Vater ist Protestant – war Protestant. Jetzt ist er eigentlich nichts mehr. Und ich auch nicht, seit mir klargeworden ist, dass ich der Priesterschaft nichts abgewinnen kann.«

»Wahrscheinlich hast du irgendein Mädchen geschwängert und bist rausgeflogen«, bemerkte Marva mit einem Lächeln, das einer Heiligen zu Gesicht gestanden hätte.

DeBeers lief rot an und war einen Moment lang verwirrt.

»Du hast eine böse Zunge, Marva, mein Kind.«

»Ja, das ist mir schon öfters gesagt worden. Freut mich, Sie kennengelernt zu haben, Pater Randollph.«

Damit ging sie.

»Also ich finde, an ein bisschen gesunder Lust gibt’s nichts auszusetzen«, stellte Thea Mason fest, um die peinliche Pause zu überbrücken.

»Du lieber Himmel, was würde denn dein Papa sagen, wenn er dich jetzt hören könnte? Ihr Vater war ein baptistischer Geistlicher«, erklärte Sam den anderen.

»Er würde sagen, Lasset uns für die Seele dieser armen Sünderin beten«, versetzte Thea. Sie sah Randollph an. »Das ist der Grund, weshalb ich für die hohe Geistlichkeit nicht allzu viel übrig habe, Pater. Zeigen Sie mir das Kind eines strengen, feuerspeienden Geistlichen, und ich zeige Ihnen einen Kirchenhasser.«

»Ja, das ist wahrscheinlich häufig der Fall.« Randollph fiel keine andere Antwort ein, und er wollte sich auf keine Diskussion zu diesem Thema einlassen.

»Und immer sind sie arm, diese Leute!« Thea war jetzt in Hitze geraten. »Von einer lumpigen kleinen Kirche werden sie zur nächsten versetzt, die noch schlimmer ist. Diese sogenannten Christen machen sich’s leicht! So was von Geiz! Ein Buch könnt ich darüber schreiben! Jedem gerissenen Wanderprediger zahlten sie einen ganzen Pott voll Geld. Und was haben sie uns bezahlt? Das niedrigste Gehalt, das sie uns andrehen konnten. Es gibt genug Geistliche, die Ihre Stellung bei diesem Gehalt nur allzu gern übernehmen würden, Pater, sagten die Diakone immer. So leid es uns tut, dieses Jahr können wir Ihr Gehalt nicht erhöhen. Und die grässlichen Pfarrhäuser...«

John DeBeers unterbrach sie.

»Wir können alle mit Horrorgeschichten aus unserer Kindheit aufwarten, Thea. Mein Vater war zwar kein Geistlicher, aber er war ein strenggläubiger holländischer Reformierter. Die holländischen reformierten Christen haben’s ganz stark mit der Schuld. Unaufhörlich bekommt man Vorträge darüber. Bis man am Ende überzeugt davon ist, dass man wirklich schuldig ist. Kommen Sie, Pater, ich möchte Sie gern mit meiner Frau bekannt machen – vorausgesetzt natürlich, Ihre Frau entschuldigt uns einen Moment.«

»Ich würde Ihre Frau gern kennenlernen, aber würden Sie das Pater in Zukunft weglassen?« Randollph hoffte, seine Worte klangen nicht allzu gereizt.

»Oh? Warum?«

»Es ist kein Titel. Es ist ein Adjektiv.«

»Ja, da haben Sie natürlich recht«, erwiderte DeBeers. »Aber jeder nennt doch einen Geistlichen Pater. Wird das durch den allgemeinen Gebrauch nicht akzeptabel?«

»Für mich nicht«, erwiderte Randollph. »Ich führe einen persönlichen Kampf, damit Schluss zu machen. Nennen Sie es eine Idiosynkrasie. In den letzten Minuten bin ich dreimal Pater genannt worden, entschuldigen Sie meine Schärfe.«

»Ich nenn ihn immer Pater, wenn ich ihn ärgern will«, erklärte Sam strahlend.

»Und wie nennst du ihn, wenn du ihn betören willst, Sam?«, erkundigte sich Dan Gantry, der sich der Gruppe zugesellt hatte.

Er sah direkt unnatürlich aus in der Tracht des Geistlichen, dachte Randollph. In der Hand hielt er ein Cocktailglas, das mit einer dunkelgoldenen Flüssigkeit und Eiswürfeln gefüllt war.

»Das wirst du nie erfahren, Sportsfreund.« Sam verpasste ihm einen leichten Faustschlag in den Magen. »Woher hast du den Whiskey?«

»Von Clarence. Ich hab gesagt: Clarence, ich hab heute hart gearbeitet. Und wenn ich auf leeren Magen Champagner trinke, wird mir übel. Und da ich mit diesem Kragen schon aussehe wie ein Pastor der anglikanischen Kirche, müsste ich doch eigentlich auch wie einer riechen, finden Sie nicht? Darauf sagte Clarence: Ich habe eine Flasche schottischen Glenlivet Whiskey, in meinen Augen ein vortrefflicher Tropfen. Wäre Ihnen damit gedient? Und dann hat er mir eingeschenkt.«

John DeBeers stellte sein Champagnerglas auf einen Tisch.

»Würde mich jemand mit Clarence bekannt machen? Wer ist er denn?«

Randollph räusperte sich, um zu antworten, doch Sam kam ihm zuvor.

»Ich hab ihn für Randollph aufgestöbert, als der arme Kerl – ich meine Randollph – ein Faktotum suchte. Damals, als er noch ledig war. Er wollte doch tatsächlich eine Frau engagieren, der Dummkopf. Eine junge Frau. Jung genug jedenfalls.« Sie warf Randollph einen liebevollen Blick zu. »Clarence Higbee ist ein hinreißender kleiner Engländer, der unheimlich genau ist, und nur für Leute arbeitet, die er seiner Bemühungen für würdig hält. Mich hält er für würdig.«

»Um noch mal auf diesen Whiskey zurückzukommen«, bemerkte DeBeers, »das heißt, wenn Pater – ich meine, wenn Dr. Randollph bereit ist, das Zusammentreffen mit meiner Frau aufzuschieben...«

»Folgen Sie mir unauffällig«, sagte Dan und führte ihn davon.

Clarence Higbee hatte sich, gewissenhaft wie er war, über die zulässigen Kosten des Hochzeitsbüfetts erkundigt, ehe er mit seinen Planungen begonnen hatte.

»Für Clarence«, hatte Sam zu Randollph gesagt, »werden Geistliche immer Leute bleiben, die in vornehmer Armut dahinvegitieren. So ist das doch bei den Pfarrern der anglikanischen Kirche, nicht wahr?«

»Es sei denn, sie heiraten Geld.«

»Und Clarence ist der treueste Anhänger der anglikanischen Kirche zu beiden Seiten des Atlantiks. Er wartet darauf, dass du ihm sagst, dass Geld keine Rolle spielt.«

»Ich werd’s ihm sagen.«

»Und, C. P., ich beteilige mich.«

»Sei nicht albern. Ich hab noch lang nicht das ganze Geld verbraucht, das ich mit dem Football verdient habe.«

»Ich weiß, Liebling. Aber deine gottesfürchtige Protestantenseele kriegt manchmal Zustände angesichts sündiger Extravaganzen.«

»Nur angesichts mancher Extravaganzen. Ich werd Clarence sagen, dass er keine Kosten zu scheuen braucht.«

Clarence hatte keine Kosten gescheut.

Drei hübsche Kellnerinnen standen in Reih und Glied mit ihm hinter dem Büfett im Speisezimmer mit der Glaswand, die einen praktisch zwang, auf Chicagos Geschäftsviertel hinunterzublicken. Die Gäste vor der Tafel jedoch konzentrierten sich einzig auf die Auswahl der Speisen.

»Galantine de veau, Milord«, antwortete Clarence auf eine Frage des Bischofs. »Kalbsbrust, mit Schweinswurst und Schinkenspeckstreifen gekocht, mit Pistazien und verschiedenen Gewürzen abgeschmeckt und in Aspik gelegt. Ein äußerst schmackhaftes kaltes Fleisch. Ebenso wie dieses Boeuf ä la Mode en Gelee.«

»Und woraus besteht das?«, erkundigte sich der Bischof.

»Kleine Rindfleischstreifen in Cognac mariniert und mit Knoblauch und Pfeffer gewürzt, das dann mit Gemüsen zusammen geliert wird. Es gibt auch warme Gerichte«, fügte Clarence hinzu. »Eier in ausgehöhlten Tomaten, im Rohr gebacken. Ein Ragout fin aus Muscheln und Krabben« – er wies auf eine Wärmepfanne, die vor einem der Mädchen stand – »Hühnchen à la King, mein eigenes Rezept...«

Randollph wusste die Namen all dieser Gerichte, weil Clarence die Auswahl der Speisen mit ihm besprochen hatte. Mit Kaviar gefüllte Eier. Krabben in Gurkenbötchen. Salat aus Avocado und Pilzen. Ein exotisch aussehender grüner Salat. Schottischer Räucherlachs. Kaltes Maronensoufflé mit Schokoladensoße. Zitronenmousse und noch viel, viel mehr. Heiße Gerichte. Kalte Gerichte. Süße. Saure. Herzhafte. Jeder Geschmack fand hier, was er suchte.

Randollphs gottesfürchtige Protestantenseele, dazu erzogen, allen Sinnenfreuden zu misstrauen, bekam in der Tat Zustände, wenn auch nur schwache. Was würde der Prophet Arnos von all diesem halten? Wahrscheinlich nicht viel, sagte sich Randollph. Ein Wort des düsteren alten Schafzüchters von Thekoa schlich sich in seine Gedanken. »Wehe den Zionisten...«

Andererseits hatte man gesagt, Jesus sei ein Vielfraß und ein Trinker gewesen. Eine Übertreibung, doch ein Gedanke, der beruhigte.

Er sollte sich lieber unter die Gäste mischen und ein guter Gastgeber sein, ermahnte sich Randollph. Doch war dies eine Rolle, in der er sich nicht recht wohl fühlte. Das oberflächliche Geplänkel der Schickeria bereitete Sammy keine Schwierigkeiten. Sie konnte da ohne sichtbare Anstrengung mitmachen. Er jedoch hatte Mühe.

»Eine Ihrer Schwierigkeiten, C. P.«, hatte der Bischof gesagt, »besteht darin, dass Sie auf Menschen ansprechen, die ein interessantes Innenleben haben.«

»Wieso ist das eine Schwierigkeit, Freddie?«

»Weil die Anzahl der Menschen mit einem interessanten Innenleben in jeder beliebigen Gruppe äußerst klein ist. Nicht jeder, mit dem Sie in Ihrer Eigenschaft als Pastor zu tun haben, wird Sie mit seinem Gespräch fesseln können. Sie sind verwöhnt. Sie sind an die Gesellschaft der neugierigen und interessierten Menschen gewöhnt, die den Lehrkörper einer Universität bilden.«

»Manche von ihnen sind ein bisschen sonderbar.«

»Gerade das macht sie interessant. Menschen, die man katalogisieren und einordnen kann, sind berechenbar. Man weiß, wie sie reagieren werden, was sie sagen werden. Sie haben kein interessantes Innenleben.« Der Bischof seufzte. »Im Großen und Ganzen führt man als Pastor – besonders an einer Kirche wie der Good-Shepherd – ein aufregendes Leben. Doch ein Pastor muss auch die Fähigkeit entwickeln, Langeweile auszuhalten. Sie müssen lernen, Interesse zu heucheln, wenn Ihnen die Leute endlose Geschichten über ihre Abenteuer an der Börse oder die einmalige Begabung ihrer Kinder oder ihre geschäftlichen Triumphe erzählen. Das sind Themen, die Sie ermüdend finden werden, aber Sie müssen lernen, andächtig zuzuhören und keinen glasigen Blick zu bekommen.«

Randollph lachte. »Also wirklich, Freddie, ich bin entsetzt! Da rät ein gottesfürchtiger Bischof seinem Geistlichen tatsächlich zur Heuchelei!«

»Blödsinn, C. P.«, versetzte der Bischof unerschüttert. »Diese Art wohlmeinender und teilnahmsvoller Heuchelei hält uns davon ab, einander die Kehlen durchzuschneiden. Alle erfolgreichen Pastoren verstehen sich darauf.«

Es bedurfte schon einer Menge teilnahmsvoller Heuchelei, schoss es Randollph durch den Kopf, ein Gespräch mit Mrs. John DeBeers zu führen. Er hatte sich berufen gefühlt, sie ausfindig zu machen und sich ihr angenehm zu machen. Leicht war es nicht. Mrs. DeBeers war offenbar mit sich und der Welt uneins.

»Haben Sie meinen Mann gesehen?«, erkundigte sie sich in angriffslustigem Ton.

»Ich glaube, er ist auf der Suche nach einem Glas Whiskey«, antwortete Randollph. »Oder vielleicht ist er auch am Büfett. Darf ich Ihnen einen Teller holen?«

»Ich bin nicht hungrig.« Aber Durst hatte Mrs. DeBeers. »Sie können mir mein Glas auffüllen.« Sie reichte ihm ihr leeres Champagnerglas. »Wahrscheinlich rennt er wieder hinter irgendeiner Schürze her.«

»Wie bitte?« Randollph war verdattert.

»Wenn’s nur Röcke trägt!«

Mrs. DeBeers rülpste diskret in ihr Taschentuch. Sie befand sich, stellte Randollph fest, kurz vor jenem Zustand, den man das heulende Elend nannte, und gleich würde sie ihm Dinge erzählen, die er nicht hören wollte und die sie selbst, wenn sie wieder nüchtern war, am liebsten ungesagt machen würde. Ihr mageres, faltiges Gesicht war eine Verkörperung sauer gewordener Schönheit. Erzählen diese herabgezogenen Mundwinkel die Geschichte einer unglücklichen Ehe? Waren die allzu zahlreichen und allzu frühen grauen Strähnen im schwarzen Haar das Stigma einer schmerzenden inneren Wunde? Er würde es gleich erfahren. Randollph wappnete sich, Interesse zu heucheln und andächtig zuzuhören, ohne einen glasigen Blick zu bekommen.

Der Mann, der das wenig verheißungsvolle Gespräch störte, war sehr hochgewachsen – er war mindestens einen Meter neunzig groß, schätzte Randollph. Und unwahrscheinlich dünn. Etwa in Randollphs Alter.

»Lucia, Johnny sucht dich«, sagte er zu Mrs. DeBeers. »Er möchte dich mit einem Mädchen bekannt machen.«

Mrs. DeBeers’ Miene hellte sich auf.

»Danke, Adrian, ich seh gleich, ob ich ihn finden kann.«

»Ich hatte den Eindruck, dass Sie auf Rettung warteten«, sagte der hochgewachsene Mann und hielt Randollph seine Hand hin. »Ich bin Adrian Holder, Nachrichtenredakteur beim WCHG. Genaugenommen bin ich der direkte Vorgesetzte Ihrer Frau. Aber Stars haben keine Chefs. Hat Lucia Ihnen von ihrer traurigen Ehe erzählt? Das tut sie im Allgemeinen, wenn sie ein bisschen zu tief ins Glas geguckt hat.«

»Ich glaube, sie wollte gerade davon anfangen, als Sie kamen. Vielen Dank.«

Holder wanderte weiter. Randollph bemühte sich, mit jedem Gast ein paar Worte zu wechseln, war jedoch erleichtert, als der Exodus begann. Mit Überraschung sah er, dass Sam in ihren Mantel schlüpfte. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen, um ihn zu küssen.

»Ehe du die Braut ins Ehebett entführen kannst«, flüsterte sie, »muss sie noch mal ins Studio und ihre ach so beliebte Talk-Show aufnehmen. Es dauert nicht lang. Schreib inzwischen eine Predigt.«

Clarence hatte eine Putzkolonne bestellt, um das Penthaus von Schmutz und Unordnung befreien zu lassen, die die Hochzeitsgäste hinterlassen hatten. Randollph bewunderte die zielstrebige Energie, mit der die Leute vorgingen. Im Nu hatten ihre Maschinen den Matsch verschütteter Speisen und den Kies klirrender Glasscherben aus dem flauschigen, grasgrünen Teppich gesogen. Als Sam aus dem Studio zurückkam, waren alle Räume so sauber und ordentlich wie eh und je, und die Putzkolonne war abgezogen.

Clarence war im Aufbruch begriffen. Er trug einen dunklen Anzug britischen Schnitts und wirkte fremd auf Randollph, der daran gewöhnt War, ihn in seiner Uniform aus gestreifter Hose und Cut zu sehen. Er reichte Sam einen mit Maschine beschriebenen Bogen Papier.

»Das ist eine Liste der Speisen, die ich für Sie vorbereitet habe, damit es Ihnen während meiner Abwesenheit an nichts fehlt, Madam. Ich glaube gewiss, dass die Menge ausreicht. Es befindet sich alles im großen Kühlschrank, deutlich etikettiert und leicht erreichbar.«

»Cassoulet«, las Sam vor, »Hummer à la Newburg, Hühnchen

Honduras, Boeuf Stroganoff – Clarence, da werd ich ja fett wie ein Mastschwein!«

»Das bezweifle ich, Madam. Ich bitte zu bemerken, dass ich auch einen Vorrat an Crêpes bereitgelegt habe. Die können zum Hummer oder zum Hühnchen verzehrt werden. Ich habe absichtlich Speisen gewählt, denen die Tiefkühlung nicht übermäßig schadet, obwohl sie selbstverständlich nicht so schmackhaft sein werden wie frisch. Und jetzt muss ich gehen. Mein Vetter erwartet mich unten und fährt mich nach Wisconsin. Ich war noch nie in Wisconsin.«

»Kommen Sie ja pünktlich wieder«, ermahnte Sam ihn. »Ich habe Randollph nur geheiratet, weil Sie versprochen haben, dass Sie immer für uns sorgen werden!«

Das Schlafzimmer des Penthauses, ein halbes Achteck, war grün und golden und luxuriös, weil Matilda Hartshorne, die Ehefrau des Pastors, der zu jener Zeit amtiert hatte, als das Penthaus im Turm eingerichtet worden war, Grün und Gold und Luxus liebte. Am Kopfende des überdimensionalen Betts war ein Bücherregal eingebaut. Vor dem langen grünen Sofa stand ein Couchtisch, an dem bequem zehn Leute Platz gehabt hätten. Die beiden Polstersessel, die auf dem goldgelben Teppich standen, waren mit weißem, golddurchwirktem Brokat überzogen.

»Wer hätte gedacht, dass ich dereinst durch meine Ehe mit einem Pfarrer in solchem Luxus leben würde«, sagte Sammy. »Hm, der Teppich fühlt sich herrlich an unter nackten Füßen.«

»Dan Gantry hat gesagt, das Schlafzimmer sieht aus wie ein hochklassiges Bordell«, versetzte Randollph, der sich auf dem Bett ausgestreckt hatte.

»Woher weiß er denn das? Und du weißt es doch ganz bestimmt nicht, oder, Randollph?«

»Ich kann nur nach dem urteilen, was ich im Kino gesehen habe«, gab Randollph zurück. »Komm doch ein bisschen näher.«

Sammy löste etwas an ihrer Schulter, und ihr Negligé fiel ihr in einem weichen Häufchen zu Füßen. Sie war nackt.

»Euklid und ich«, sagte Randollph leise.

»Was?« Sammy trat zum Bett.

»Euklid allein hat nackte Schönheit je geschaut«, sagte Randollph. »Und ich auch.«

»Wie hübsch«, erwiderte Sam, »auch wenn Edna sicherlich etwas anderes vorschwebte, als sie diese Worte schrieb.«

»Komm zu mir«, befahl Randollph.

»Ja, Herr.« Sie streckte sich neben ihm aus. »Ich bin zu allen Schandtaten bereit, und du brauchst mich nicht mit Samthandschuhen anzufassen. Ich bin nicht zerbrechlich.«

Dies, ging es ihm durch den Sinn, ist der Grund, weshalb das Wort unaussprechlich geprägt wurde. Dieses letzte Verschmelzen mit dem Menschen, den man liebt. Diese nicht analysierbare Mischung aus Zärtlichkeit und Lust, Zuneigung und Begehren, das so brennend ist wie Schmerz. Dieser natürliche Akt, der so spirituell ist, dass er das Unausdrückbare ausdrückt. Diese blinde, triebhafte Paarung, die Gott und der Schöpfung Sinn gab. Dieses tierhafte Erleben, das einen flüchtigen Blick auf den Sinn des Lebens schenkte. Diese Ekstase, die sich zu einer Eruption von Sinnesempfindung und Offenbarung steigerte.

Sam knabberte an seinem Ohr.

»Du lieber Himmel, Randollph, du verstehst es wirklich, eine Frau glücklich zu machen. Wo hast du das gelernt? Nein, gib mir darauf lieber keine Antwort. Ich will’s gar nicht wissen. Komm, wärmen wir uns was von Clarences Boeuf Stroganoff auf. Das gibt uns frische Kraft, und dann können wir wieder hier raufkommen und es noch mal machen.«

Drittes Kapitel

Pater Ludwig Gropius war müde und niedergeschlagen. Normalerweise war die Samstagabendmesse der Augenblick der Woche, der ihm der liebste war. Die Kirche St. Mary and all Angels, ein roter Backsteinbau in einem heruntergekommenen Viertel der Innenstadt, war am Samstagabend stets so voll, dass die Leute in den Gängen standen. Weihrauch und der Duft nach Heiligkeit; Hunderte von Kerzen, die die Dunkelheit bekämpften und irgendwo in den schwarzen Weiten unter dem gewölbten Dach den Kampf verloren, Symbol für das Licht des Evangeliums in einer finsteren, sündigen Welt; das vertraute und tröstliche alte Latein; all dies war ihm im allgemeinen Erquickung der Seele.

Nicht aber an diesem Abend.

Ludwig Gropius war in den letzten Wochen zu einer öffentlichen Figur geworden. Zeitungen und Fernsehen befassten sich mit ihm.

Slum-Priester bekämpft Reformen des Vatikans, lautete die Überschrift eines Artikels, der erst vor kurzem erschienen war. Davor hatte man unter anderem lesen können: Pater Gropius hält sich an die alten Bräuche; Katholiken eilen in Scharen zusammen, um die heilige Messe auf Lateinisch zu hören.

Seine Laufbahn war ungewöhnlich gewesen, überlegte Pater Gropius, während er die Waffel auf die Zunge eines teuer gekleideten Mannes Mitte Sechzig legte, eines – wie der Priester vermutete – wohlhabenden Bankiers oder Rechtsanwalts aus Lake Forest, den eine Frömmigkeit konservativ wie seine Politik in diesen unerquicklichen und gefährlichen Teil der Stadt geführt hatte.

Pater Gropius hatte erst spät die Priesterweihe empfangen. Er hatte sich glücklich preisen können, eine eigene Gemeinde bekommen zu haben, selbst wenn sie so armselig war wie die von St. Mary and all Angels. Er hatte harte Anstrengungen gemacht in seinem Bemühen um die sich ständig verkleinernde Herde seiner Schäfchen. Er hatte bei Stadt und Kirche Gelder für eine Klinik und eine Beratungsstelle lockergemacht. Er hatte gebettelt und geliehen, um die langsam verfallende Kirche instand halten zu können.

Dann war der Erlass vom Vatikan gekommen.

Pater Gropius missachtete den Befehl, die Messe auf Englisch zu lesen. Seine Gemeindekinder sprachen Spanisch, Italienisch und Polnisch. Die Alten radebrechten gerade so viel Englisch, dass sie sich einigermaßen verständlich machen konnten. Die Messe auf Englisch hätte sie nur verwirrt und verstört. Sie verstanden natürlich nicht ein Wort Latein, aber sie wussten, dass dies die Sprache des Himmels war.

Bass erstaunt jedoch war Pater Gropius darüber gewesen, dass seine obskure Kirche plötzlich die Aufmerksamkeit der gesamten Stadt auf sich zog. Die Time hatte in ihrem Teil Kirche und Religion sogar einen Bericht darüber gebracht. Er war gewissermaßen über Nacht zur Berühmtheit geworden.

Anfangs hatte Pater Gropius die lateinische Messe aus Gründen beibehalten, die ihm einfach vernünftig und praktisch schienen. Der öffentliche Wirbel, der darum gemacht wurde, lockte Gläubige an und brachte Geld. In manch einer katholischen Seele wohnte offenbar eine tiefe Sehnsucht nach dem Althergebrachten. Vielleicht war es so, dass mancher in dieser ungewissen Zeit die Gewissheit des Vertrauten brauchte. Ein Volk, dessen Religion sich nicht auf Glauben, sondern auf Sitte und Gewohnheit gründet, hatte ein heftiges Bedürfnis nach dem gesegneten Gemurmel der Messe. St. Mary and all Angels war die einzige Tankstelle Gottes in der Stadt, wo es diesen Kraftstoff zu kaufen gab, also florierte das Geschäft.

Zunächst hatte Pater Gropius sein Festhalten am Althergebrachten mit der praktischen Begründung verteidigt, dass dies seiner Gemeinde gemäß, war. Doch er spürte bald, dass die wohlhabenden Gläubigen, die sich in seiner heruntergekommenen alten Kirche zur Messe versammelten, hören wollten, dieses Festhalten an alten Bräuchen entspräche dem Wunsch Gottes. Also sagte er es ihnen. Und wie der Schwindler, der am Ende auf seine eigene Masche hereinfällt, glaubte Pater Gropius allmählich, er täte das, was Gott wünschte. Er sah sich als den heldenhaften Verteidiger des wahren Glaubens, der einsam und allein in einem Meer der Weltlichkeit kämpft, das die heiligen Feuer der Gottesfürchtigkeit zu überschwemmen droht. Er war ein Ritter der Kirche, das Schwert gezückt gegen die Kaufmanns- und Buchhalterseelen im geistlichen Gewand, denen es nur darum ging, den Laden offenzuhalten. Es ging ihm sogar der Gedanke durch den Sinn, dass man ihn in einem späteren Jahrhundert vielleicht heiligsprechen würde. St. Ludwig der Getreue. Das klang ganz richtig.

Aber nicht an diesem Abend.

Eben weil er dieser Tage so häufig im Auge der Öffentlichkeit stand, bekam er immer sehr viel Post. Meist ermutigende Briefe. Meist Schreiben, die überschwängliches Lob für seinen Mut und seine Unerschütterlichkeit enthielten. Und beinahe alle enthielten auch Geld für die Kirche. Natürlich kam hin und wieder auch der Schmähbrief eines Verrückten. Das war zu erwarten.

Doch an diesem Tag waren zwei Briefe gekommen, die ihn aus der Fassung gebracht hatten.

Der eine war vom Sekretär des Bischofs. Würde Pater Gropius am folgenden Donnerstag um vierzehn Uhr den Bischof aufsuchen? Es war als Bitte formuliert, war aber natürlich ein Befehl. Der Bischof war der Vollstrecker des Kardinals. Der Kardinal war der Pate. Er gab den Befehl. Mit der Hinrichtung machte er sich nicht die Hände schmutzig. Eine Hinrichtung würde es werden.

Anfänglich hatte der Kardinal Pater Gropius in Ruhe gelassen. Wen kümmerte es schon, wenn in einem obskuren kleinen Kirchsprengel für eine Handvoll armer Gemeindemitglieder die Messe weiterhin auf lateinisch gelesen wurde? Als aber die Medien da einen Knüller gewittert hatten, waren von oberster Stelle sanfte Ermahnungen an Gropius ergangen, sich der neuen Ordnung zu fügen. Und dann waren Warnungen gekommen. Ein kluger Geistlicher hätte klein beigegeben. Doch Pater Gropius war schon zu weit gegangen. Er war der Gefangene des öffentlichen Wirbels, der um ihn gemacht wurde, und seines eigenen Verlangens, weiterhin die Antireform-Bewegung zu führen. Er war der Gefangene jener Überzeugung, die er sich selbst nur eingeredet hatte, dass er nämlich den wahren Glauben verteidigte. Und er war der Gefangene – wenn er dies auch nicht verstand – eines dunklen Abgrunds in seiner Seele, die nach Läuterung durch persönliches Leiden lechzte; die die Erlösung begehrte, die dem Märtyrer gewährt wird.