Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

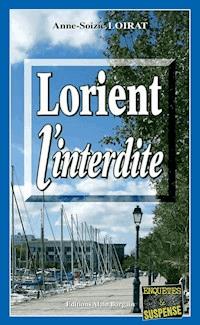

- Herausgeber: Editions Alain Bargain

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Michel et Delage

- Sprache: Französisch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Noël arrive, et une furieuse tempête s’abat sur la ville aux cinq ports. Envoyés par exprès, des cadeaux macabres échouent dans les bureaux du commissariat de Lorient. Dès lors, le danger est partout. La population est menacée. Les lieutenants Gabriela Michel et Daniel Delage sont pris dans une sombre machination. Sauront-ils comprendre à temps les règles du jeu qu’on leur impose ? Parviendront-ils à stopper l’hémorragie avant le grand final ? Tapi dans l’ombre, le maître de ce jeu funeste continue de tirer une à une les ficelles d’un plan qu’il a méticuleusement préparé. Une partie bien délicate commence pour les deux policiers !

À PROPOS DE L'AUTRICE

Née à Nantes,

Anne-Soizic Loirat a étudié l’art et la littérature. Elle a travaillé dans la publicité, l’illustration BD, le journalisme… Aujourd’hui, manager en animation socioculturelle, elle s’intéresse particulièrement à la psychologie et à l’accompagnement à l’inclusion dans le collectif. Pour elle, chaque jour est une nouvelle opportunité pour créer, dessiner, écrire et profiter de l’instant. En 2023, elle revient avec un second roman, dans les traces de

Lorient l’interdite paru en 2004 aux Éditions Alain Bargain.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 443

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

DÉDICACES ET REMERCIEMENTS

À mes deux merveilleux enfants Luc-Alexandre et Lou-Ann, les lumières de ma vie. Je vous aime.

À Philippe, ma force tranquille, ma chère et douce moitié sans qui je ne suis pas tout à fait moi. JTM.

À ma sœur, Stéphanie, correctrice des premières heures (comme des dernières minutes !).

À Lauren G., mon joker médical. Merci pour nos échanges en dépit du décalage horaire.

Et enfin, à Grégory M., par-delà l’au-delà. Seize ans que je scrute le ciel pour t’y chercher encore. Où es-tu dans cette immensité ? Je continue de penser à toi, à jamais.

Merci à Carl, pour sa confiance ; à Frédéric, pour son aide ; et à toute l’équipe Bargain pour sa fidélité depuis presque vingt ans. Quelle aventure ! Vous avez toute ma gratitude.

Un grand merci aussi à la musique (mon vrai oxygène) qui a accompagné ces mois d’écriture. Une véritable bande originale où l’on retrouve : Lara Fabian, Ute Lemper, L’Impératrice et Sofiane Pamart… et “ma” Jeanne, pour me booster en rouge et noir les jours de doute depuis près de 40 ans.

NOTE DE L’AUTEUR

Ce roman met en scène les mêmes personnages que ceux agissant dans Lorient l’interdite, paru en 2004 aux éditions Bargain. Cependant, pour des questions pratiques, les dates ne correspondent pas entre les deux récits : après vingt années d’existence, mes personnages commençaient à prendre de l’âge… Aussi ai-je choisi de rajeunir tout ce petit monde de quelques bonnes années ! Je vous remercie de votre bienveillante compréhension.

Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.

PROLOGUE

Mai 2019 – Lorient

Gabriela Michel se tenait immobile près des stèles austères. À quarante-trois ans, elle avait gardé une silhouette mince et sportive en harmonie avec son mètre soixante-sept. Elle n’était pas de ces femmes qu’on qualifie instantanément de beauté. Pourtant, il émanait d’elle ce rien de magnétisme qui faisait se retourner bon nombre d’hommes.

Un silence significatif conférait à la nécropole lorientaise cette ambiance solennelle et triste propre à ces lieux voués au recueillement. Le cimetière de Carnel n’y faisait pas exception, et Gabriela éprouvait au plus profond de son être ce mélange indicible de paix intérieure et de déchirement…

« Tu me manques tant ! Les années passent, mais l’absence demeure… et la douleur de t’avoir perdu reste intacte. »

Du bout des doigts, Gabriela effleura les caractères d’imprimerie gravés dans le marbre rose.

« Julien Michel

2001-2004 »

Aux côtés des mots ainsi plaqués pour l’éternité, une photo montrait le joyeux visage de l’enfant. Il lui adressait son plus beau sourire. Les doigts tremblants caressèrent l’ovale du petit menton décidé.

« Mon fils, mon petit bonhomme… »

Aujourd’hui, Julien fêterait son dix-huitième anniversaire… Étudierait-il en école supérieure ou aurait-il opté pour un apprentissage ? Lui aurait-il présenté une petite copine ? un petit ami ? Saurait-il jouer d’un instrument de musique ? Pratiquerait-il un sport de compétition ?

Ces choses simples et belles de la vie, Julien n’y avait pas eu droit.

Un jour, dans une pharmacie, un toxicomane en manque, venu pour commettre un braquage, avait pris à partie Gabriela. En découvrant la plaque d’officier de police judiciaire de la jeune femme, il avait froidement toisé Julien qui accompagnait sa mère. « Les flics, c’est comme la mauvaise herbe. Si tu n’y fais pas gaffe, elle se multiplie et tu ne peux plus t’en débarrasser. Moi, j’ai toujours mis un point d’honneur à entretenir mon jardin. Les flics, ça doit pas faire de mômes ! » La détonation avait suivi. Brutale. Définitive.

Gabriela avait vu son petit garçon s’écrouler sur le sol de l’officine. La balle était venue se loger en pleine poitrine, mettant un terme prématuré à sa jeune existence. Par la suite, Gabriela s’était obstinée à donner le change, à se montrer forte, alors qu’intérieurement son univers avait été réduit en lambeaux…

À l’évocation de ce stigmate, la jeune femme embrassa du regard l’ensemble de la stèle mortuaire, et la ronde de ses souvenirs poursuivit son manège. Cruelle. Avait-elle su faire les bons choix dans son existence ? Face à cette interrogation longtemps répétée, le doute l’assaillit, comme une vague dévastatrice qui surprend et submerge tout !

— Si l’on m’avait conseillée… commença-t-elle d’une voix étranglée.

Elle s’interrompit. Des larmes embuèrent ses yeux noisette puis dévalèrent sur ses joues. Dans sa mémoire, les images de son passé s’imposaient sans ambages. Des bribes de son histoire que Gabriela n’aurait pas cru si vivaces, dix ans après les faits.

— J’aurais commis moins d’erreurs… acheva-t-elle pour elle-même tandis que son esprit opérait soudain un bond d’une décennie en arrière.

I

Jeudi 3 décembre 2009 – Londres

Les températures de ce début décembre ne démentaient pas le stéréotype météorologique anglais. Tout attestait que l’automne céderait bientôt sa place à la saison prochaine. Il ne pleuvait pas, mais le port des manteaux restait de rigueur. Assise sur une table de bois, Gabriela Michel jouissait de cette matinée d’accalmie pour musarder dans les allées du Saint James’s Park.

Avec sa quinzaine d’espèces ornithologiques et sa grande variété de conifères, l’ancien parc à cerfs du roi Henry VIII était un régal pour les sens. Les visiteurs déambulaient nombreux dans ce havre de verdure, savourant cette parenthèse qui fuyait l’agitation et le brouhaha mécanique de la circulation londonienne pourtant à deux pas !

Gabriela profitait elle aussi de cette tranquillité, mais bientôt le sourire qu’elle affichait commença de s’effacer… Les deux mois passés n’avaient pas été de tout repos !

Elle glissa une main sous son blouson, une quinzaine de centimètres sous le cœur. À travers le tissu de sa chemise de jean, ses doigts suivirent la ligne de la cicatrice qui lui barrait désormais le ventre. Elle grimaça à son contact. Son geste n’avait pourtant déclenché aucune douleur. C’était le souvenir des circonstances qui la faisait encore souffrir.

La jeune femme avait écopé de cette blessure en menant à bien sa dernière enquête au sein du commissariat de Lorient : une sordide histoire de rapt d’adolescents*. Au moment de boucler l’affaire, Gabriela s’était retrouvée face à face avec le ravisseur, et une balle tirée à bout portant l’avait conduite jusqu’à la table d’un bloc opératoire…

Dès l’annonce de sa blessure, Pierre Michel, son ex-mari, avait accouru à l’hôpital et attendu inquiet le verdict. Il était encore là, à son chevet, quand Gabriela s’était réveillée de son anesthésie. « J’ai eu si peur de te perdre définitivement », lui avait-il alors confié. La jeune femme avait lu dans son regard une profonde sincérité, gommant les quatre années écoulées depuis leur divorce. Pierre, qui n’avait eu de cesse de lui reprocher la dangerosité de son “métier de flic”, s’était penché vers elle pour unir leurs lèvres dans un baiser tendre.

Les jours suivants, Pierre s’était montré attentionné et prévenant. Gabriela y avait vu les signes d’un rapprochement et nourrit l’espoir d’un possible avenir commun pour leur couple. Certes, le décès tragique de leur fils Julien avait porté un coup fatal à leur mariage cinq ans plus tôt, mais Gabriela éprouvait des sentiments toujours forts pour son ex-mari, et force était de constater qu’aucun d’entre eux n’avait refait sa vie.

Pourtant, au bout d’une semaine, Pierre Michel avait annoncé son départ immédiat pour la Suède : son agence de communication devait négocier un important contrat avec une enseigne d’accessoires de décoration. Il s’était donc envolé pour le nord-est de l’Europe sans donner plus de nouvelles.

Les jours s’étaient succédé. Silencieux. Pernicieux. Lorsque Gabriela cherchait à joindre Pierre par téléphone, elle tombait immanquablement sur sa messagerie vocale. Il ne la rappelait jamais.

Plus tard, à sa sortie d’hôpital, Gabriela – en pleine confusion – avait accepté l’invitation de son amie Alexis à passer le reste de sa convalescence dans son loft londonien. Depuis son arrivée dans la capitale britannique, la jeune femme s’y terrait littéralement.

Comme dans une bulle douillette et protectrice.

Ainsi les mois d’octobre et de novembre avaient-ils effeuillé leurs éphémérides. Gabriela prenait conscience ce matin de la situation toxique qu’elle avait laissée s’installer, entre léthargie et mise à distance du monde extérieur… À présent, il était temps de crever l’abcès. Il lui fallait surmonter ses peurs, affronter les non-dits. Ce ne serait sûrement pas facile, mais elle devait éclater cette bulle et aller de l’avant !

— Gaby ! Look at the treasure I’ve just found !*

Le petit Lucas courait vers elle, la tirant du même coup de ses réflexions. L’enfant se posta droit devant elle et lui présenta ses mains jointes en forme de coffret. Il entrouvrit les deux paumes et la jeune femme y découvrit une plume blanche. Du haut de ses cinq ans, Lucas arborait une expression triomphante. Puis son attention se porta sur une joggeuse un peu plus loin qui se dirigeait vers eux à petites foulées. L’enfant referma ses mains et reprit sa course dans cette direction.

— Mummy ! Mummy ! Look at the treasure I’ve just found ! réitéra-t-il à tue-tête.

Rejointe, Alexis Édouard stoppa sa course et s’agenouilla à sa hauteur. Depuis la table où elle était demeurée assise, Gabriela observait ce tendre moment de complicité entre Lucas et Alexis. Elle sourit à la scène, enviant intérieurement la chance de son amie de pouvoir partager un tel privilège entre mère et fils…

De nouveau, son sourire s’étiola sans qu’elle y prenne garde. Quand finalement elle s’en aperçut, Gabriela s’invectiva elle-même. « Je dois chasser ces idées noires. Ne plus m’enfermer dans cette douleur ! » formula-t-elle à haute voix. C’était une nouvelle méthode à laquelle elle s’essayait : elle nourrissait l’espoir qu’en verbalisant ses émotions, elle les combattrait plus efficacement.

Résolue, Gabriela se composa un nouveau visage et avait même retrouvé une attitude enjouée quand Alexis s’approcha d’elle. La mère de famille tenait la fameuse plume blanche entre le pouce et l’index, tandis que son explorateur de fils était retourné à ses investigations.

— Et voilà de quoi agrémenter la collection “Nature” de Lucas. J’espère ne pas avoir d’ennui en recelant la plume d’un des cygnes de la reine, feignit de s’inquiéter Alexis.

— Je t’aiderai au besoin. J’ai quelques contacts à Scotland Yard, mais je ne suis pas certaine d’avoir des arguments suffisants face à l’autorité de Sa Majesté, commenta Gabriela avec légèreté et bonne humeur.

Alexis ne répondit pas. Elle restait interdite, observant son amie avec une attention appuyée et un sérieux soudain. Gabriela lut dans son regard bleu-gris la surprise qui l’animait.

— Qu’y a-t-il ?

— Il me semble que c’est la première fois depuis ton accident que tu parles comme un “flic”.

Gabriela chercha dans le sac de sport à ses côtés une serviette éponge et la tendit à Alexis. Cette dernière essuya la sueur qui lui mouillait le visage.

— Tu vas mieux, non ? questionna encore Alexis en amorçant une mine réjouie.

— Je ne sais pas, avoua Gabriela d’un ton mesuré, mais il faut que je rentre à Lorient.

— Ton travail te manque ? Tu as envie de replonger dans les enquêtes ?

— Ce n’est pas la priorité.

Le visage d’Alexis trahit sa stupéfaction.

Entendre Gabriela Michel mentionner que son métier d’officier de police n’était pas “sa” priorité relevait de l’irréel ! À nouveau, Alexis estima que l’accident survenu à Gabriela fin septembre avait généré des marques bien plus profondes que la seule cicatrice qui mutilait son corps.

Depuis l’arrivée de son amie à Londres, Alexis avait remarqué les signes avant-coureurs du contrecoup : son manque d’intérêt flagrant pour le monde qui l’entourait, ses besoins de huis clos, Gabriela subissait. Subsistait… Survivait ! Tout glissait sur elle, sans prise.

Cette déprime avait inquiété Alexis qui était restée vigilante à ce que cette descente aux enfers ne soit pas sans possibilité de retour.

La Londonienne chercha du regard Lucas. Elle eut tôt fait de le repérer en train d’observer un champignon. Rassurée, elle reporta son attention sur Gabriela.

— C’est quoi ta priorité ? questionna-t-elle enfin d’une voix douce.

Gabriela la fixa intensément tandis qu’elle choisissait ses mots.

— Je crois que c’est Pierre…

Sa voix vibrait d’incertitude. La jeune femme chercha un signe d’approbation, mais Alexis ne commenta pas. Elle préférait offrir à Gabriela l’opportunité de poursuivre et l’encouragea d’un sourire amical à se confier plus avant.

— Mais rien n’est simple, soupira Gabriela. Après l’accident, j’ai cru que nous nous étions retrouvés. Pierre était si merveilleux. Puis son comportement a changé, et il s’est enfui à l’autre bout du monde ! Je ne sais pas pourquoi il ne répond pas à mes appels… Habituellement, dans un cas pareil, je ne me risquerais pas davantage. Je m’isolerais dans ma zone de confort : mon travail. Je m’y plongerais à corps perdu pour ne plus avoir le temps de penser à autre chose.

— “Habituellement”, répéta Alexis. Tu sous-entends que cette fois, tu as choisi d’agir différemment, ai-je bien compris ?

À son tour, Gabriela posa les yeux sur Lucas. Il lançait en vol des samares tombées d’un érable tout proche. Celles-ci s’élevaient un instant dans l’air avant de redescendre en tourbillons au sol, tels des autogires de dernière technologie. L’enfant riait aux éclats en les pourchassant dans le vent.

Les yeux de Gabriela se remplirent de douceur. Partager ces dernières semaines avec Lucas et sa mère lui avait fait un bien immense. Pour la première fois de sa vie, la jeune femme envisageait même la possibilité d’être enceinte de nouveau. Et cet enfant, c’était avec Pierre qu’elle voulait le concevoir.

— Je vais me battre, Alex ! Je vais regagner Lorient et je vais aller voir Pierre ! Je lui mettrai les cartes en main. Ensuite, nous verrons.

— Et s’il se braque, que feras-tu ?

L’officier de police grimaça de bonne grâce, haussant les épaules en signe d’impuissance. Alexis avait été témoin de trop nombreux coups d’éclat entre les ex-conjoints pour ne pas la mettre en garde et nourrir des raisons d’envisager le pire.

— J’ai besoin de savoir à quoi m’en tenir, dit simplement Gabriela.

— Je sais ce que c’est de ne pas savoir où l’on en est… Tu as du courage d’affronter tes interrogations. Je t’admire, tu sais. Je ne suis pas sûre d’avoir jamais cette force… termina Alexis.

Ses yeux s’étaient mis à luire. Cette fois, ce fut Gabriela qui entoura son amie de ses bras. Leur étreinte s’éternisa, chacune puisant dans l’autre le soutien salvateur.

— C’est grâce à toi si je suis aujourd’hui prête à bouger le curseur et à redémarrer une nouvelle vie. Grâce à toi et à ton Lucas. Merci, Alex.

À quelques mètres, un pélican vint se percher sur un banc. Il replia ses ailes et secoua son large bec. Bientôt un second pélican l’y rejoint.

— Tu savais qu’il y en a cinq en tout dans le parc ? Leur présence date du XVIIe siècle, informa Alexis en essuyant furtivement ses yeux. C’est un ambassadeur russe qui les offrit à la ville en 1664.

— Ils ne font pas leur âge ! répliqua Gabriela d’un ton pince-sans-rire.

— Tu es bête ! renchérit son amie en lui balançant un coup de coude dans les côtes.

Les deux femmes éclatèrent de rire. Ce moment d’euphorie les avait ragaillardies.

— Quand comptes-tu partir ?

— Dimanche après-midi. Mon vol est à 15 h 05.

— Si tôt que ça ? commenta Alexis.

— J’ai déjà trop tardé, rectifia celle-ci. Ces derniers mois, j’ai mis ma vie sur pause, continuait Gabriela. Il est temps que je me reconnecte à la réalité !

La Londonienne reçut les mots de son amie comme un coup d’estoc. Elle aussi avait mis sa vie “sur pause”, et depuis bien plus longtemps… Gabriela ne perçut pas l’émoi qui ébranlait la mère de famille. Elle ferma le sac et passa la bandoulière à son épaule. Lucas revenait au-devant d’elles en sautillant.

— Mummy, I’m hungry*, déclama-t-il.

— Here we go, sweet heart.*

Le trio ainsi reconstitué se dirigea vers le Blue Bridge.

Avec leur bastingage de métal bleu, les douces arches du pont de béton enjambaient le lac du Saint James’s Park avec élégance. Là, immanquablement, on trouvait des touristes prenant la pose devant des appareils photo. Les flashs crépitaient à tout va. Sans prêter attention aux émules de Robert Doisneau, Alexis et Gabriela empruntèrent la travée suspendue au-dessus des eaux. Puis elles entraînèrent Lucas sur Birdcage Walk avant de rejoindre le triplex de la Londonienne, logé derrière les façades de briques rouges toutes proches d’Old Queen Street.

***

Le dimanche suivant, au sortir de l’aéroport d’Heathrow d’où elle venait de voir son amie Gabriela décoller, Alexis était perdue dans ses pensées. De sombres pensées qu’elle était parvenue à éloigner ces dernières semaines pour faire bonne figure et soutenir Gabriela. Pourtant à cet instant même, elles revenaient en force et Alexis dressa amèrement le constat de son existence : une vie exclusivement articulée entre l’éducation de son fils, son métier d’écrivain et le management de sa petite maison d’édition. Une vie sans palpitation ni surprise… « Une vie qui s’est arrêtée le jour où j’ai appris la disparition de Greg. »

Gregory Manchester était un photographe de renom international. Ses reportages et ses célèbres séries de portraits ethniques avaient sillonné l’Europe entière et les principales villes américaines. Un jour funeste, six ans plus tôt, il s’était envolé à bord d’un avion privé à destination du Kenya. Alors que l’appareil survolait le continent africain, le spot qui le représentait sur l’écran du contrôle aérien s’était brusquement éteint et on n’avait plus eu de nouvelles de l’équipage. Ensuite, tout s’était enchaîné : il y avait eu l’annonce de l’accident, les recherches infructueuses au cœur de la forêt équatoriale, la mort présumée… Le vide…

C’était ça le pire : le vide !

La vie d’Alexis s’était figée ce jour-là, dans l’attente du retour incertain du seul homme qu’elle ait jamais aimé, du père de son enfant. Comment se convaincre de la mort d’un être cher quand on n’a pas de corps à pleurer ?

Les débris de l’avion avaient bien fini par être repérés au milieu de la dense végétation. Quelques corps furent même identifiés. Mais personne ne trouva trace du photographe.

Alexis aurait voulu avoir la certitude de son décès, quelque chose qui lui permette de faire son deuil et de se construire un avenir. Un avenir sans lui…

Il lui manquait la preuve formelle de sa mort pour qu’elle puisse “enfin” cesser de le chercher au milieu de la foule, cesser de bondir sur le téléphone à chaque sonnerie, cesser de traquer dans les revues photographiques la chance improbable d’y découvrir l’un de ses clichés, cesser d’étudier les inflexions de voix des inconnus dans l’espoir d’y retrouver la sienne…

« La sienne… »

D’un seul coup Alexis se revit trois mois plus tôt en France, à Lorient précisément, face à cet homme croisé un bref instant au détour d’un trottoir. Ce jour-là, ce n’était pas tant le timbre de voix que les mots prononcés par cet inconnu qui avaient jeté le trouble en elle : « Vous avez là un bien joli petit samouraï. » Ces mots, Greg aussi – en d’autres lieux – les avait formulés. Le jour même de leur rencontre…

C’était une dernière chance à saisir !

« La toute dernière », se promit-elle.

Alexis stoppa net son pas et fit volte-face pour franchir de nouveau le seuil de l’aéroport londonien. Sûre de sa décision, la jeune femme s’avança directement vers l’un des guichets et prit son tour dans la file d’attente des voyageurs. Elle allait partir, retourner sur Lorient et rechercher cet homme. Elle ne savait pas combien de jours il lui faudrait, mais cette quête aux accents chimériques – elle en avait conscience – était essentielle ! Devant le caissier, elle annonça avec une détermination neuve :

— Je souhaiterais réserver un billet pour Paris, s’il vous plaît.

* Voir Lorient l’interdite, même collection.

* « Gaby ! Regarde le trésor que je viens de trouver ! »

* « Maman, j’ai faim. » « On y va, mon cœur. »

II

Dimanche 6 décembre 2009 – Lorient

Il était à peine 18 h 30. Une pluie froide tombait dru, incessante depuis le matin. On fêterait Noël dans trois semaines et, d’ici là, les journées se rafraîchiraient encore davantage.

Éliane Riguidel, soixante-douze ans, suivait d’un petit pas rapide le trottoir mouillé de la rue Paul-Guieysse. Elle maintenait sa tête protégée sous une capuche plastique et avait déjà ressorti son manteau d’hiver. Comme à son habitude, elle avait relevé ses cheveux argentés en un chignon strict, et ombré légèrement ses paupières. Cela faisait cinquante ans qu’elle répétait les mêmes gestes, chaque matin, devant son miroir tel un sacerdoce. Un demi-siècle passé à cultiver l’image parfaite d’un professeur de lettres classiques qui doit montrer à ses ouailles l’exemple à suivre. Les années défilant, le modèle s’était terni jusqu’à devenir vieillot à son insu. Aujourd’hui retraitée, elle continuait à dispenser quelques cours particuliers auprès de certains étudiants du campus. Il lui semblait ainsi ne pas abandonner totalement l’enseignement.

Éliane s’en revenait de son bridge dominical. Comme chaque dimanche lorsqu’ils se retrouvaient au club, elle avait encore dû supporter les œillades insistantes du veuf Le Guen. Ce dernier se débrouillait toujours pour siéger à la même table de jeu qu’elle !

— Une pâtisserie, Éliane ? avait-il proposé avec un sourire mielleux.

Elle avait décliné, se contentant de siroter son ristretto à petites gorgées. Sans plus de formalité, Le Guen avait goulûment avalé un généreux paris-brest. « La pâte à choux et la crème pralinée ainsi englouties ne feraient qu’ajouter à l’embonpoint déjà important du bonhomme ! » avait songé avec critique l’ancien professeur.

Éliane ne s’était jamais mariée. Tout au long de ces années, elle n’avait jamais trouvé dans sa vie assez de place pour une vie de couple. Bien sûr, certains hommes avaient tenté leur chance, mais à l’époque, il était mal vu pour un homme marié que son épouse travaillât également. Éliane savait qu’elle n’aurait jamais sacrifié son emploi au nom de vieux principes d’ailleurs sur le déclin. Aujourd’hui, les mentalités avaient changé, mais il était trop tard pour qu’elle se mette en ménage. Ses habitudes de célibataire étaient bien établies, et en fait, Éliane tenait trop jalousement à cette liberté pour tout bouleverser du jour au lendemain.

Toute à ses réflexions, Éliane avançait d’un bon pas sur les trottoirs luisants. Il était 18 h 45 lorsqu’elle referma la porte de sa maison sur elle. « Juste à l’heure ».

Sans plus de cérémonial, elle suspendit son manteau à la patère de l’entrée et accrocha sa capuchette au-dessus de la baignoire de la salle de bain pour qu’elle égoutte. Puis la vieille dame partit s’installer dans le large fauteuil de cuir qui faisait face au poste de télévision. Bientôt les visages de Michel Drucker et de ses chroniqueurs s’affichèrent, joyeux, sur l’écran.

Ce fut juste au milieu de la rubrique d’Anne Roumanoff que la sonnette de l’entrée carillonna. Éliane délaissa de mauvaise grâce la femme en rouge. Alors qu’elle se dirigeait vers le vestibule en maugréant contre l’opportun, elle n’imaginait pas qu’à la seconde même où elle entrouvrirait la porte, toute sa vie allait en être bouleversée.

***

Garance Courbet-Le Brécourt n’avait aucune envie que cette soirée entre filles se termine. Elle jouait les insouciantes en compagnie de ses amies et cela lui faisait un bien fou. Après un bon restaurant, elle avait insisté pour prolonger la soirée dans un club cosy de la rue Turenne. Cependant, à son poignet, le cadran de sa Cartier affichait largement plus de 23 heures, et la frivolité ne pouvait durer indéfiniment. Déjà, les filles avaient donné le signe du départ.

Les quatre compagnes se tenaient sur le seuil du club, attendant que le vestiaire leur restitue leurs manteaux. Elles continuaient de deviser sur les potins du moment, évoquant avec moquerie la capeline démodée que Mimi Delisle portait lors du championnat équestre de Lamballe le mois précédent alors qu’elle l’arborait déjà au derby de golf de La Baule fin août. « Double faute de mauvais goût », sanctionnaient-elles sans clémence. Puis Céline profita du moment pour annoncer le prochain rallye de Quéven organisé au profit du Secours catholique et qui se déroulerait le second week-end de janvier. À cette annonce, Albane attrapa Garance par les deux épaules.

— Nous ferons équipe ensemble, si tu es d’accord, clama Albane avec enthousiasme.

La grimace de douleur que Garance ne put retenir au contact de la main d’Albane sur son épaule droite n’échappa à aucune de ses amies.

— Qu’est-ce que tu as ? demanda Sixtine avec étonnement.

Garance balaya la question d’une moue faussement désinvolte.

— C’est Stéphane, n’est-ce pas ? lui susurra Albane à l’oreille.

Devant un nouveau silence de Garance, Albane confirma à mi-voix pour elles deux.

— C’est Stéphane. Encore !

— Je n’ai pas envie d’en parler, répondit simplement Garance tout en saisissant le vison que lui tendait l’employé du vestiaire.

La magie de la soirée s’était envolée.

Dix minutes plus tard, les amies se quittaient. Sixtine, Céline et Albane remontaient en direction du cours de Chazelles alors que Garance traversait la place Alsace-Lorraine afin de regagner son propre véhicule stationné derrière le palais des congrès.

La pluie avait enfin cessé, mais le vent balayait la place. Garance remonta le col de son vison et hâta le pas sur les pavés disjoints pour descendre la rue commerçante. Il n’y avait pas âme qui vive. Après quelques minutes de marche solitaire, la jeune femme arriva en vue de son véhicule. Il était parqué au milieu d’autres automobiles garées autour du monument aux morts. Du haut de ses deux mètres de granite, l’édifice commémoratif – avec sa statuaire Art déco au sommet symbolisant l’abnégation et le sacrifice sur l’autel de la patrie – déployait sur le sol une ombre démesurée aux formes épurées et géométriques.

Cette notion de « sacrifice » au bénéfice d’une cause plus noble que soi, Garance la connaissait bien. Un lourd sentiment d’abandon l’oppressa. Elle jeta un regard anxieux alentour. Personne à l’attendre. Elle en éprouva un réel soulagement. C’est pourquoi le moteur de voiture qui retentit soudain la fit se retourner prestement.

Braqués sur elle, deux phares énormes s’allumèrent sur le champ et le moteur redoubla sans pour autant que la voiture ne s’ébranle. Sentant la menace, Garance pressa instinctivement le pas. La voiture commença à rouler lentement. Garance se mit à courir bien que gênée par ses escarpins. Dans sa précipitation, elle trébucha et s’effondra sur le bitume. Le moteur ronronna un peu plus fort cependant que la voiture augmentait sa vitesse. Prise de panique, la femme se releva tant bien que mal et se remit à courir, sans même se soucier du sac et de la chaussure gauche qu’elle abandonnait derrière elle.

Arrivée enfin à la portière de son automobile, elle chercha les clefs en vain jusqu’à ce que son regard se pose, avec horreur, sur son sac à main resté au loin.

Le véhicule rugit alors et fonça sur elle. Garance parvint à l’esquiver au dernier moment. Affolée, elle reprit sa course en direction du commissariat de police tout proche, mais déjà le bolide revenait à la charge. Au second passage, la voiture la heurta de côté. Une douleur vive lui fusilla la hanche gauche et elle se retrouva de nouveau allongée de tout son long sur l’asphalte humide. Le portail de l’hôtel de police n’était plus qu’à quelques mètres…

Plus loin, à l’intersection des deux quais, la voiture freina et opéra un demi-tour rapide.

Garance tituba jusqu’à la sonnette de la grille métallique. L’interphone grésilla.

— Ouvrez ! On essaye de me tuer ! Aidez-moi, je vous en prie ! supplia Garance d’une voix hystérique.

Le portail s’ouvrit et la jeune femme se précipita à l’intérieur de l’enceinte du commissariat.

***

Un silence pesant régnait dans la chambre d’Éliane Riguidel.

L’homme s’enfonça encore davantage dans les coussins moelleux du fauteuil et étendit ses jambes sur le petit guéridon qui lui faisait face. La boue collée aux semelles de ses chaussures s’effrita sur le napperon en fine dentelle sans qu’il s’en souciât. Un sourire mauvais étira ses lèvres fines et mal dessinées tandis que son regard se posait sur le portrait photographique accroché au-dessus de la commode en hêtre. Deux visages sépia, figés pour l’éternité, l’observaient avec sévérité.

— Une objection à formuler, peut-être ? demanda-t-il à la cantonade.

Les visages ne répondirent pas et l’homme éclata d’un rire gras. Il se mit debout, repoussant violemment du pied le guéridon qui chuta au sol.

Au rez-de-chaussée, l’antique pendule sonna les douze coups de minuit. Le destin devait s’accomplir. D’un geste automatique, il lissa lentement son sourcil droit, puis sa main plongea dans la poche de son pantalon avant d’en ressortir armée d’un rasoir métallique. L’homme fit pivoter la lame. Elle capta aussitôt la lumière du lustre, vive et fulgurante.

— L’heure du jugement a sonné… marmonna-t-il, se tournant vers le lit où reposait Éliane.

***

Garance resserra son vison autour de ses épaules sans pour autant parvenir à se réchauffer. D’une main encore tremblante, elle effleura les larges trous qui déchiraient ses bas. Ils filaient de-ci de-là, ses chutes répétées sur le goudron étant venues à bout du fin maillage. Sa hanche la lançait. Ce n’était pas une souffrance sourde, mais la jeune femme sentait déjà l’hématome qui se formait sous le tissu de sa robe.

Elle avait failli y rester. Elle s’en tirait à bon compte finalement…

À cette pensée, elle se sentit vaciller. Elle se retrouvait là, seule, à près d’une heure du matin, assise sur une chaise inconfortable dans l’un des bureaux exigus du commissariat de Lorient.

La porte du bureau s’ouvrit alors, qui la fit sursauter.

L’homme qui venait d’entrer devait avoir trente-cinq ou trente-six ans, jugea-t-elle. Il était élégant, même si la paire de jeans qu’il portait contrastait avec les chaussures en cuir de bonne facture et la chemise de lin col mao qu’il arborait par ailleurs. Ses cheveux aux mèches un peu folles lui donnaient un côté rebelle assez séducteur.

— Je suis le lieutenant Delage. Comment vous appelez-vous ?

— Garance Courbet-Le Brécourt.

— Je peux voir vos papiers ?

— Je… j’ai… non, mon sac est resté par terre quand je suis tombée la première fois. Je n’ai pas pris le temps de le ramasser. J’avais tellement peur… Mes papiers sont à l’intérieur, mes clefs de voiture également… En fait, j’ai tout dedans : mes cartes de crédit, mon chéquier, mon portable… Je…

La jeune femme s’interrompit. Les mots n’arrivaient plus à sortir. Elle ferma les yeux, porta la main à sa bouche et tenta de recouvrer son calme. Chacun de ses muscles était tendu à lui faire mal.

— Et cette chute, où s’est-elle passée ? demanda Daniel Delage.

— Sur le parking. Derrière le palais des congrès. Je… je ne connais pas le nom de cette place. Je n’y ai jamais prêté attention… répondit Garance.

— C’est la place Glotin. Celle du monument aux morts, précisa le brigadier qui venait d’entrer, un gobelet de café à la main pour Garance.

Delage opina du chef. Son affectation au commissariat breton était toute récente et il ne maîtrisait pas encore tous les noms des places, squares et rues lorientaises.

— Tu peux envoyer quelqu’un voir si le sac s’y trouve toujours ? demanda-t-il à son subordonné. À cette heure-ci, il n’y a pas grand monde dans les rues, surtout un dimanche soir, renchérit-il.

Le brigadier acquiesça et s’éclipsa aussitôt.

— Madame, si vous le voulez bien, nous allons revenir sur ce qui vous est arrivé, reprit le lieutenant Delage.

— Je l’ai déjà expliqué à votre brigadier : quelqu’un vient d’essayer de me tuer ! répliqua-t-elle d’une voix rendue aiguë par la nervosité.

— Reprenons les faits calmement, se contenta de répondre Daniel.

Il fit alors le tour du bureau et s’installa sur son siège. Il s’affaira un instant sur son ordinateur, et deux clics plus tard, reporta son attention sur Garance.

— Donc, vous sortiez d’une soirée entre amies, c’est bien ça ?

— Oui, confirma-t-elle, visiblement lassée d’avoir à réitérer ses dires.

Que cherchait-il à la fin ? Son histoire, elle l’avait déjà racontée au planton à l’accueil ! Voulait-il qu’elle hésite sur un détail afin de pouvoir classer l’affaire sans suite ?

Le comportement du policier la révoltait.

— Aviez-vous bu ? continua Delage, sortant de facto la jeune femme de ses pensées.

— Mais non ! s’indigna-t-elle. Bon, ça suffit ! clama Garance. J’en ai suffisamment entendu !

Sur cette déclaration, elle se leva brusquement. Sa hanche la fit grimacer et la jeune femme dut se retenir au bord du bureau. Daniel proposa d’appeler un médecin.

— Non, je ne veux pas voir de médecin ! répondit-elle avec empressement. Ce n’est rien, mais peut-être faut-il que je vous le répète et vous le répète encore, comme pour le reste ?

D’un geste de la main, Daniel lui intima de se rasseoir, et contre toute attente, Garance s’exécuta.

— Vos amies ont donc pris un autre chemin et vous êtes retournée, seule, jusqu’à votre véhicule. Vous confirmez ? interrogea-t-il tout en tapant sur les touches de son clavier.

— Oui, lâcha-t-elle d’une voix monocorde.

— À cet instant, vous sentiez-vous menacée ?

Coupant court à la conversation, le brigadier revint dans la pièce avec le sac à main. Il ramenait également la chaussure manquante.

— Tout était resté sur place, précisa-t-il en déposant son fardeau sur le bureau de son supérieur.

— Je vous laisse vérifier que rien ne manque, dit Delage à l’attention de la victime.

Pendant que Garance fouillait le contenu de son sac, le brigadier s’approcha de Daniel pour lui parler en aparté.

— J’ai repéré un véhicule suspect, une Mercedes classe A gris métal, je crois. La voiture semblait en attente, le moteur au ralenti, mais dès que je suis sorti elle a démarré en trombe, tous feux éteints, et a disparu.

— Tu as pu voir la plaque ?

— Non, ça s’est passé trop vite, et avec la pénombre je ne suis même pas sûr de la couleur.

— OK, merci pour l’info. Je vais finir de prendre sa déposition et je la raccompagnerai chez elle avant de rentrer : ce sera plus sûr, termina Delage toujours à voix basse.

Le brigadier se retira de nouveau tandis que la jeune femme actionnait la fermeture à glissière de son sac.

— Tout y est, affirma-t-elle.

— Bon, c’est déjà une bonne chose, commenta Daniel. Je peux voir vos papiers à présent ?

— Pour quelle raison ? Vous pensez que j’ai tout inventé, c’est ça !

— La question n’est pas là, Madame. J’ai seulement besoin d’une photocopie de vos papiers d’identité afin de compléter votre déposition.

— Ma… ma… déposition ? répéta Garance avec surprise.

— Une fois votre déposition signée, votre plainte est officiellement enregistrée, précisa l’officier.

— Une plainte contre qui ? Je ne sais même pas qui tenait le volant… Je ne saurais pas plus décrire le véhicule ! plaida la jeune femme d’une voix redevenue nerveuse.

— Nos premiers soupçons se portent sur une Mercedes classe A.

Daniel remarqua aussitôt le doute qui submergeait Garance.

— Connaissez-vous quelqu’un possédant ce type de voiture ?

— Non ! répondit-elle aussitôt.

« Quel empressement dans la réponse ! » nota mentalement Daniel. Garance, elle-même, s’en rendit compte et elle reprit de plus belle.

— Je ne compte pas porter plainte. Je… j’ai eu peur. Sur le moment, je me suis emballée, renchérit-elle.

Son débit de paroles s’était accéléré. Elle avait redressé son port de tête et minaudait.

— Excusez-moi à présent. Je vais rentrer. Je me suis affolée pour rien, acheva-t-elle en saisissant son sac et en tendant à Daniel une main franche d’au revoir.

Delage n’en croyait pas ses oreilles, abasourdi par ce changement subit de comportement.

— Il y a deux minutes, vous parliez encore de tentative de meurtre !

— J’étais confuse, s’excusa Garance. N’en parlons plus.

Elle lui décocha son plus radieux sourire. Malgré les traces de boue et les égratignures qui marquaient son visage, la jeune femme dégageait un charme indiscutable. Daniel n’y fut pas insensible.

— Je vous raccompagne, conclut-il.

***

Loïc Le Meur regrettait que son week-end soit terminé et pensait déjà aux réjouissances qu’il programmerait pour le suivant. Pourtant, il prit docilement le chemin qui menait à “L’Express Morbihannais”, la société de transport routier qui l’employait. Le jour n’était pas encore levé et les phares de sa Renault Clio se reflétaient dans le fin miroir d’eau qui recouvrait l’asphalte.

Arrivé dans le vestiaire de son entreprise, le jeune homme ouvrit lentement la porte de son casier. Il y suspendit le blouson qu’il portait et le troqua contre un anorak molletonné aux couleurs de la société, le nom de l’enseigne s’étalant en lettres capitales sur toute la platine dorsale.

Sa tenue réglementaire passée, Loïc rejoignit le quai d’enlèvement. Une quinzaine de petits colis lui étaient attribués. Certains devaient être livrés avant huit heures, d’autres avant la fin de la matinée… Un paquet en particulier retint cependant son attention. La commerciale précisait qu’il devait être remis à 9 h 20 précisément, en main propre à son destinataire, et qu’une garantie de valeur “d’extrême fragilité” avait été contractée : ce qui signifiait – en clair – qu’il ne devait pas le secouer dans tous les sens !

Le jeune Le Meur consulta son téléphone portable : il avait encore dix minutes devant lui pour prendre un café avec le gros Roger, avant d’enfourcher son scooter et partir pour sa tournée quotidienne.

III

Lundi 7 décembre 2009 – Lorient

Le panneau d’entrée de ville déployait sa double inscription française et bretonne « LORIENT – AN ORIANT ». Gabriela rétrograda pour amorcer l’entrée de sa voiture sur la desserte portuaire. La pendule du tableau de bord indiquait 8 h 55.

La veille, le vol de la British Airways s’était posé sur le tarmac de Paris-Charles-de-Gaulle peu après 17 heures. Gabriela avait patienté docilement avec les autres voyageurs pour réceptionner son bagage sur les tapis roulants sans chercher à reconnaître un visage parmi la foule d’anonymes venus accueillir des proches. Personne n’était prévenu de son retour. Un choix qu’elle avait fait délibérément pour s’assurer que Pierre ignorât tout de ses intentions et qu’il n’eût pas le temps de trouver une nouvelle excuse pour l’esquiver derechef… « Je ne lui laisserai pas la chance de fuir une seconde fois. Il est impératif qu’on se parle pour que j’obtienne des réponses à mes questions ». Elle savait que cette rencontre serait compliquée, mais elle en avait besoin. Elle la souhaitait autant qu’elle la redoutait.

Avant de quitter l’aéroport, Gabriela s’était rendue vers une enseigne de location de voitures. Les clefs d’une Audi A4 en main, la jeune femme avait rejoint un hôtel tout proche.

Elle s’était allongée tout habillée sur le lit, trop anxieuse pour dormir. Elle appréhendait ce retour sur Lorient. Était-elle vraiment prête à reprendre du service à la brigade ? « Non ! L’important, ce n’est pas mon travail ! Ce n’est pas pour ça que je suis revenue ! » s’était-elle admonestée en constatant qu’une fois de plus elle retombait dans ses travers, cette propension naturelle qu’elle avait de nier ses problèmes en s’immergeant totalement dans son métier.

— L’important, c’est ma vie. Savoir s’il me reste “encore” une vie valant le coup d’être vécue… avait-elle formulé à voix haute.

À présent, la berline de location se glissait dans le trafic fluide des voitures roulant vers le centre-ville lorientais. Sans s’en rendre en compte, Gabriela obliqua par habitude vers le quai des Antilles et se stationna bientôt en contrebas du palais des congrès, à deux pas de l’hôtel de police. « C’est plus fort que moi. Je suis incapable de faire les choses dans l’ordre ! » se morigéna-t-elle. Pourtant la jeune femme quitta son véhicule et s’avança vers le bâtiment strict pour en franchir la grille de fer forgé. Arrivée dans le vestibule, elle nota le manque d’eau évident dont souffraient les plantes vertes dans les bacs à fleurs et rejoignit le comptoir d’accueil. Là, le brigadier Bercot la salua.

— Ça fait plaisir de vous revoir, Lieutenante ! dit-il avec chaleur.

— Merci, Emmanuel.

Elle lui sourit puis se dirigea sans hésitation vers le couloir adjacent. Dédaignant les premiers bureaux, elle continua jusqu’à la machine à café puis avança jusqu’à la porte d’un bureau tout proche qu’elle ouvrit.

— Je vois que vous n’avez toujours pas perdu votre habitude d’entrer sans frapper, commenta l’homme à l’intérieur de la pièce en la voyant apparaître.

Gabriela se figea, surprise de découvrir Daniel encore installé dans “son” bureau. Elle sentit son pouls s’accélérer subitement : la présence de cet homme la mettait mal à l’aise. « Que fait-il là ? » formula-t-elle in petto sans même dépasser le seuil de la pièce.

Daniel Delage se leva de son siège, contourna son plan de travail et s’avança. Spontanément, il déposa une bise légère sur sa joue et poursuivit dans un sourire :

— Je suis ravi de vous revoir, Gabriela. Je ne savais pas que vous reveniez aujourd’hui.

Il se recula d’un pas et l’examina de haut en bas. Elle portait un chemisier chocolat brodé d’arabesques ton sur ton, fermé par trois larges boutons en corne. Son pantalon noir en velours s’évasait sur les chevilles qu’elle avait enfermées dans des bottines à talons hauts. L’ensemble était séduisant. Cependant pour une fois, Daniel n’y prêta pas vraiment attention. Le regard de l’homme fixait le ventre de la jeune femme, la région située légèrement sous le cœur.

— Comment vous sentez-vous ? interrogea-t-il. Totalement rétablie ?

Ce questionnement en règle renforça la tension qui étreignait Gabriela depuis son arrivée. D’instinct, elle fut sur la défensive.

— Oui. Je n’irais pas jusqu’à dire que c’est un vieux souvenir, mais la blessure n’est plus douloureuse aujourd’hui, assura-t-elle.

Elle n’avait pas confiance en Daniel. En septembre, il avait joué le partenaire fraîchement débarqué de nulle part alors qu’en fait il était en infiltration. Il s’était joué d’elle, la baladant au gré de ses humeurs… et, bêtement, elle avait pris des risques inconsidérés pour lui tenir la dragée haute.

— Je vous croyais reparti pour Grenoble. Que faites-vous encore ici ? demanda-t-elle sans animosité apparente.

— Disons qu’après la résolution de mon enquête, l’effectif de votre commissariat s’était sérieusement amenuisé ! railla-t-il. Le commissaire Robic m’a proposé de rester. J’ai hésité, mais que voulez-vous ? Je me suis attaché à ce commissariat et…

— Et vous avez décidé de prolonger votre séjour… termina-t-elle pour lui.

— C’est tout à fait ça ! Je n’avais pas de réelles motivations à retourner en Isère. J’ai pesé le pour et le contre et je me suis dit : « Allons, mon Dan, tu ne serais pas mieux en Bretagne ? » Je me suis répondu par l’affirmative et me voici ! déclama-t-il avec l’emphase de Jean-Paul Belmondo dans Le Magnifique.

— Alors bienvenue parmi nous ! répondit-elle, un brin amusée par son manège et ses effets de scène, mais restant tout de même sur ses gardes.

— Merci, sourit-il à son tour. Ça ne vous dérange pas que nous continuions à faire équipe ? Le patron l’avait pensé ainsi, mais je ne voudrais pas vous l’imposer.

— Avec plaisir, répliqua-t-elle d’un ton enjoué qu’elle savait mensonger.

Pendant un moment, le silence emplit la pièce. Daniel observa de nouveau Gabriela alors qu’elle suspendait sa veste au portemanteau et rejoignait sa table. En la voyant ainsi, il se dit qu’il avait vraiment bien fait de rester à Lorient… Cette fois il prit le temps de s’attarder sur sa silhouette, sportive et élancée. Il détailla la coupe liquette de sa chemise qui cachait la courbe de ses reins que Daniel savait cambrée. Comme le jour de leur première rencontre, l’homme se dit que c’était vraiment une belle femme, dégageant naturellement classe et élégance… Une femme qu’il aimerait posséder un jour !

*

Le commissaire Joseph Robic salua Emmanuel Bercot dès son entrée dans le hall d’accueil.

— Y a-t-il eu du grain cette nuit, matelot ? demanda Robic tout en tournant vers lui le registre de main courante qui trônait sur le comptoir.

— Une femme est arrivée affolée. Elle a d’abord prétendu que quelqu’un avait tenté de la tuer, mais quand il a fallu qu’elle signe sa déposition, elle s’est rétractée. On a tout de même consigné son passage dans le registre. Ici, Commissaire, termina le brigadier en indiquant du doigt la ligne concernée.

— Garance Courbet-Le Brécourt ? lut Robic avec surprise. Par quel officier a-t-elle été reçue ?

— Le lieutenant Delage, Commissaire. Il l’a ensuite raccompagnée chez elle pour s’assurer qu’il ne lui arriverait rien d’autre.

— Bien. La famille Le Brécourt compte parmi les notables de la ville… Je vais voir tout ça en détail avec lui, marmonna Robic tout en lissant sa fine moustache.

L’officier supérieur remercia son subordonné et se dirigea vers le bureau qu’occupait Daniel Delage. Il comptait en apprendre davantage sur les événements de la nuit précédente.

Jo Robic était un homme assez corpulent. Sa taille moyenne ne l’avantageait guère, mais il ne s’en souciait pas outre mesure. Il n’avait jamais été marié bien qu’il ait dans sa vie aimé passionnément “une” femme. Cependant, celle-ci lui avait préféré son meilleur ami et Robic, en bon joueur, avait été témoin à leur mariage. Aujourd’hui, il ne regrettait rien. Il trouvait même son célibat pratique en toutes circonstances, qu’il décidât d’une partie de pêche sur un coup de tête ou qu’il s’affairât sur un gros dossier durant la nuit entière. Sans parler de sa calvitie qu’il combattait en se rasant totalement le crâne, ou de son goût médiocre pour l’assortiment de ses vêtements. Quelle femme pourrait s’épanouir dans ce type de vie de couple ?

Il souriait encore à cette pensée en refermant son poing pour toquer contre la porte du bureau. « Entrez », invita une voix de femme.

Elle lui était familière et Robic la reconnut immédiatement.

— Gaby, mon petit, vous êtes de retour ! entonna-t-il, enserrant Gabriela dans ses bras. C’est une surprise : je ne vous attendais pas si tôt. Comment s’est déroulée votre convalescence sous le ciel londonien ?

— Très bien. Je suis en pleine forme ! assura la jeune femme.

— J’ai vu votre père hier soir, et il ne m’a pas dit que vous reveniez aujourd’hui.

— Mes parents ignorent tout de mon retour. Mais me sentant complètement rétablie, je me suis dit que je serais plus utile ici plutôt que de rester à Londres à m’ennuyer ! résuma grossièrement Gabriela.

— Tout de même ! Il va s’agir de reprendre en douceur, matelot. C’est un ordre !

— Jo, je vous assure que je vais bien. Je…

— Écoutez-moi, je suis le capitaine de ce navire et on ne discute pas mes ordres. C’est bien clair, moussaillon ? enjoignit-il d’un ton paternaliste, puis se tournant vers Daniel, il ajouta : Delage, je compte sur vous pour la surveiller.

Gabriela afficha une moue désabusée face à cette autorité tant patriarcale que bienveillante.

— Ne vous inquiétez pas, patron, déclara le Grenoblois. Je vais la chouchouter ! Je ne lui confierai que la routine : on va commencer tout doux, continua-t-il en souriant à sa coéquipière.

La jeune femme sentit poindre en elle un soupçon d’agacement. « Pour qui se prend-il, celui-là ? »

Que Jo jouât les papas poules passait encore, il la connaissait depuis l’enfance, mais que Daniel osât l’infantiliser de la sorte dépassait les bornes ! Venant de lui, cette attitude protectionniste l’exaspérait au plus haut point : elle n’avait pas besoin de son succédané de sollicitude et encore moins de son hypocrisie !

Gabriela s’apprêtait à répliquer quand Loïc Le Meur, tenant un casque sous le bras, se présenta dans l’encadrement de la porte.

— J’ai un exprès pour la lieutenante Michel. Je dois lui remettre en main propre. À l’accueil, on m’a dit que je le trouverai ici, annonça-t-il en regardant successivement les deux hommes qui se tenaient devant lui.

— Oui, c’est moi, précisa Gabriela en s’avançant vers le coursier.

Sans parvenir à cacher sa surprise, le jeune homme lui tendit docilement le petit colis qu’il tenait dans les mains.

— Je devais précisément vous le remettre à 9 h 20, exigence du client. Si vous voulez bien signer ici, Madame, s’il vous plaît.

Elle émargea rapidement le bordereau administratif. Le jeune homme lui demanda également de noter l’heure de livraison en marge de sa signature et elle s’exécuta : 9 h 20. Visiblement satisfait, le coursier lui tendit le duplicata et s’éclipsa.

— Qui peut bien m’envoyer ça ?

— Regardez le décor imprimé sur le colis : poupées de chiffon, soldats de plomb, petits trains, toupies… Vous avez peut-être été sélectionnée par une enseigne de jeux vintages et gagné un cadeau, proposa Daniel.

Sans relever la remarque, Gabriela rejoignit son bureau pour chercher les ciseaux qui l’aideraient à couper les liens plastifiés retenant l’emballage.

— Au fait, patron, reprit Daniel. J’ai transmis la plainte du “Marché Bio” au parquet. Le jeune Pineau ne devrait pas tarder à passer devant le juge.

— C’est bien. Ça ne peut plus durer cette petite délinquance. Voilà qu’un gamin de douze ans braque une supérette alors qu’il devrait plutôt apprendre à pêcher le gardon sur les rives du Blavet ! Quelle épo…

Le commissaire s’arrêta net, laissant sa phrase en suspens. Son attention venait de se reporter sur Gabriela. Figée, la jeune femme fixait avec des yeux ronds le colis enfin ouvert, posé sur son bureau.

— Gaby, mon petit… Que se passe-t-il ? s’inquiéta-t-il.

— Il faut prévenir la police scientifique, répondit-elle d’une voix atone en désignant l’intérieur du colis.

Delage et Robic s’approchèrent pour jeter un coup d’œil. Ils ne purent réprimer une exclamation au vu du contenu de la boîte : reposant sur un moelleux capitonnage de satin blanc, un pouce humain sectionné gisait là, sans autre indication.

— Qu’est-ce que c’est que cette connerie ? s’écria Daniel.

— Appelez le labo et faites venir Kervadec en urgence ! Et surtout, ne touchez à rien avant l’arrivée de la Scientifique, précisa encore le commissaire. Qu’on me retrouve le gamin qui est venu livrer ça ! tonna-t-il en sortant précipitamment du bureau.

*

Amaury Kervadec rejoignit promptement le bureau des deux lieutenants. Et c’est avec un vif intérêt que le technicien chef observa le fameux colis et son surprenant contenu, regrettant à voix haute que Gabriela ait ouvert elle-même le paquet.

— J’aurais préféré le faire personnellement…

Il sortit de sa mallette métallique une paire de gants en plastique et les enfila avec cérémonie. Se saisissant de la boîte et prenant grand soin de ne pas trop la chahuter, il l’étudia attentivement.

— Je n’en reviens pas. C’est bien la première fois que je tombe sur un truc comme ça, lâcha-t-il. J’ai demandé à Yves de passer pour qu’il nous donne son avis… Il ne devrait plus tarder, maintenant.

Gabriela fixait toujours avec incrédulité le pouce sectionné.

« C’est un cauchemar ! » Elle ne trouvait pas d’autre mot pour qualifier la situation rocambolesque dans laquelle elle se trouvait ! Elle avait choisi d’écourter son séjour à Londres pour redynamiser sa vie, lui redonner un sens… et maintenant, elle se retrouvait devant “ça” ! Le problème ne résidait pas tant dans le fait incongru qu’il y avait, sur son bureau, un doigt tranché rangé dans une boîte, mais plutôt dans le manque de réponse à ses questions : pourquoi était-elle la destinataire de ce colis ? Comment l’expéditeur avait-il su qu’elle serait présente à son bureau aujourd’hui, alors même qu’elle n’avait prévenu personne de son retour ? Et surtout, qu’était devenu le propriétaire de ce doigt ainsi adressé ?

— Vous avez demandé le seul et l’unique Yves Derval ? Me voici ! clama le médecin légiste en faisant dans le bureau une entrée aussi soudaine que tonitruante. Salut Dan, Momo… Lieutenante Michel ? Euh… bonjour. Je ne savais pas que vous étiez de retour, commenta le nouveau venu d’une voix dont toute excitation avait disparu.

Daniel s’approcha de Derval et l’enjoignit, d’une tape amicale dans le dos, à rejoindre le reste du groupe. Yves enfila des gants médicaux avant de saisir le doigt amputé. Il le manipula avec des gestes précis.

— Il s’agit d’un pouce droit d’homme blanc. Vous l’aurez deviné. Le membre a, à première vue, été sectionné au niveau de la seconde phalange. C’est propre, net. Je note une cautérisation immédiate pour, j’imagine, éviter tout écoulement sanguin postérieur à l’amputation, poursuivit-il d’une voix que sa formation médico-légale avait rendue, au fil des années, détachée en toutes circonstances.

— Il reste à définir le groupe sanguin et l’âge du sujet, ainsi que les circonstances de “décès” de ce pouce. Je vérifierai aussi la présence éventuelle de résidus exploitables sous l’ongle ou sur l’épiderme. Dans l’état, rien ne permet de savoir si le sujet est déjà mort ou s’il est toujours en vie, enfermé quelque part… avança encore le médecin légiste avant de reprendre à la cantonade : C’est un cadeau original. C’est pour qui ?

— Pour moi, notifia Gabriela.

— Oh… fit simplement Derval.

— Comme vous dites, commenta-t-elle avec âcreté.

Yves ne s’attarda pas sur l’humeur revêche de sa collègue. Ils ne goûtaient pas le même humour, il le savait. Il ouvrit le petit sac mortuaire qu’il avait apporté, et entreprit d’y déposer le membre amputé avant de refermer précautionneusement le zip du rabat vinylique. En quittant la pièce, il promit d’envoyer un rapport circonstancié avant la fin de l’après-midi.

— Et que ça ne vous coupe pas l’appétit ! Il faut voir le bon côté des choses : le type a encore neuf doigts intacts pour tenir sa fourchette !

Sa blague tomba à plat.

Kervadec, lui, emporta le colis puis disparut vers son service pour procéder à une étude détaillée du contenant.

Le calme revint dans le bureau.

— J’imagine que c’est normal d’avoir un humour noir quand on bosse dans une morgue, mais tout de même, c’est un peu lourd parfois, dit le lieutenant Delage.

— Vous voulez dire que c’est carrément pesant ! rectifia durement Gabriela.