6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Principal de los Libros

- Kategorie: Krimi

- Serie: Robert Kett

- Sprache: Spanisch

Algunas leyendas pueden acabar contigo Cuando una joven aparece brutalmente asesinada en el condado de Norfolk, todos los habitantes culpan a un perro negro grande y salvaje que se rumorea que acecha por los caminos solitarios de la zona. Pero hay un problema: las heridas de la chica no son obra de un animal, sino de una persona. El truculento caso acaba en manos del detective Robert Kett, quien también lidia con sus propios fantasmas tras la desaparición de su mujer en misteriosas circunstancias. Cuando la policía encuentra los restos de un segundo cuerpo brutalmente destrozado, Kett dará comienzo a una caza contrarreloj para atrapar a un despiadado asesino en serie que aterroriza a la población…, un asesino que también va tras él.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 360

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Gracias por comprar este ebook. Esperamos que disfrute de la lectura.

Queremos invitarle a que se suscriba a lanewsletterde Principal de los Libros. Recibirá información sobre ofertas, promociones exclusivas y será el primero en conocer nuestras novedades. Tan solo tiene que clicar en este botón.

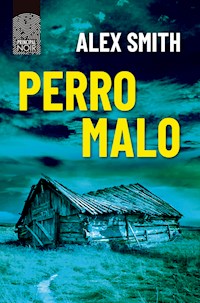

PERRO MALO

Alex Smith

Traducción de Cristina Zuil para Principal Noir

Contenido

Portada

Página de créditos

Sobre este libro

Dedicatoria

Prólogo

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21

Capítulo 22

Capítulo 23

Capítulo 24

Capítulo 25

Capítulo 26

Capítulo 27

Capítulo 28

Capítulo 29

Sobre el autor

Página de créditos

Perro malo

V.1: marzo de 2022

Título original: Bad Dog

© Alex Smith, 2020

© de la traducción, Cristina Zuil, 2022

© de esta edición, Futurbox Project, S. L., 2022

Todos los derechos reservados.

Adaptación de cubierta: Taller de los Libros

Imágenes de cubierta: mpaniti | depositphotos / Andrew Dobell

Corrección: Carmen Romero

Publicado por Principal de los Libros

C/ Aragó, 287, 2º 1ª

08009 Barcelona

www.principaldeloslibros.com

ISBN: 978-84-18216-45-9

THEMA: FFP

Conversión a ebook: Taller de los Libros

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley.

Perro malo

Algunas leyendas pueden acabar contigo

Cuando una joven aparece brutalmente asesinada en el condado de Norfolk, todos los habitantes culpan a un perro negro grande y salvaje que se rumorea que acecha por los caminos solitarios de la zona. Pero hay un problema: las heridas de la chica no son obra de un animal, sino de una persona.

El truculento caso acaba en manos del detective Robert Kett, quien también lidia con sus propios fantasmas tras la desaparición de su mujer en misteriosas circunstancias. Cuando la policía encuentra los restos de un segundo cuerpo brutalmente destrozado, Kett dará comienzo a una caza contrarreloj para atrapar a un despiadado asesino en serie que aterroriza a la población…, un asesino que también va tras él.

«Una lectura increíble para cualquier amante del crimen, el misterio y el thriller.»

Book Reviews and More

Alex Smith, el nuevo fenómeno de la novela policíaca internacional

La lectura perfecta para los lectores de Patricia Cornwell, Ian Rankin o Val McDermid

Más de un millón de ejemplares vendidos

Para Barry, el perro grande

Prólogo

Jueves

No era lo mismo sin el perro. Maurice era un poco capullo, eso seguro. Mitad carlino, mitad Dios sabe qué, solía acabar lleno de mierda de vaca hasta el cuello en sus paseos diarios por el campo. Se había pasado casi toda la vida intentando tirarse a los postes de las vallas, montículos de hierba y desconcertadas ovejas que se cruzaban en su camino, incluso cuando rozaba los catorce años y tenía el pelaje más gris que negro. Roger Carver se había pasado la mayor parte de aquellos paseos gritando al perro, rescatándolo o llevándolo a casa porque se le cansaban las patitas. Maurice había sido un auténtico quebradero de cabeza…, pero daría lo que fuera por tenerlo de nuevo junto a él.

Roger suspiró con un poco más de dramatismo de lo que pretendía. La brisa vespertina venía a rebosar de polvo y los rastrojos del maíz recién recolectado crujían bajo sus botas. A la izquierda, el campo se extendía a lo largo de varias hectáreas, luminoso y amplio, como si suspirara aliviado por que le hubieran quitado un peso de encima. A la derecha se encontraba el bosque, oscuro y antiguo, con árboles resplandecientes de tonos naranjas y marrones. El otoño había llegado y estaba totalmente asentado. Aquel año sería frío. Había vivido en aquel lugar del mundo el tiempo suficiente para saber evaluar las estaciones, incluso en el impredecible clima de East Anglia.

—No te estás divirtiendo, ¿verdad? —dijo Sally, media docena de pasos detrás de él.

Parecía una acusación y, cuando observó por encima del hombro su expresión agria, supo que eso era justo lo que pretendía. Sintió una descarga repentina de rabia, quizá incluso de odio, pero se la tragó. Por instinto, buscó al perro y sintió ese conocido y demoledor martillazo en el corazón al recordar que Maurice no estaba allí, que nunca volvería a estarlo.

«Capullín estúpido».

—Estoy bien —dijo, consciente su propia pasivo-agresividad.

—Sí, estás bien —replicó con sarcasmo—. Siempre lo estás.

¿Cómo habían llegado Sally y él a ese punto? Solo llevaban juntos siete años. Estaba claro que no era tiempo suficiente para que las raíces de su relación se descompusieran. Ambos eran jóvenes (él había llegado a los treinta y cinco hacía un par de meses y a ella le quedaban unas semanas para cumplirlos), con buenos trabajos y sin niños (ni deseos de tenerlos). El mundo era suyo y habían estado encantados de aceptarlo. Maurice había sido su único compromiso, el viejo perro era lo único que los limitaba. Ahora que ya no estaba, cualquier cosa era posible.

Al menos, según Sally.

—Mira —dijo—, tú mismo lo admitiste. Estaba sufriendo, le había llegado la hora.

Se acercaban al final del campo y la rugosidad de aquel suelo tan duro amenazaba con torcerles los tobillos. Más adelante, donde el terreno se cruzaba con el bosque, había unos escalones destartalados, y Roger sabía que en algún lugar estaban grabadas las palabras «Rog + Sal + Maurice para siempre» con la llave del apartamento de Sally cuando comenzaron a salir.

—Ya lo sé —dijo Roger—. Todo va bien. Ya te lo he dicho. ¿Qué quieres que diga? ¿Que has matado a mi perro?

Aquello se le escapó de la boca antes de que pudiera detenerlo, pero no había vuelta atrás. Oyó cómo Sally tomaba una bocanada de aire y se preparó para lo que vendría a continuación. Sin embargo, la chica no contestó y, cuando miró hacia atrás, se dio cuenta de que había dejado de caminar. El sol despedía sobre sus cabezas la luz suficiente para reflejarse en las lágrimas que se le acumulaban en los ojos y trazaban surcos en las sucias mejillas.

—¿Lo piensas de verdad? —preguntó.

Roger se encogió de hombros y carraspeó. Extendió la mano y se sujetó a los escalones. La madera estaba húmeda bajo su tacto.

—No —dijo—, pero insististe. No dejabas de hablar del tema. Podrían haberlo operado, y quizá habría vivido más años.

Sally negó con la cabeza y se rodeó el pecho con las manos con tanta presión que el abrigo blanco pareció una camisa de fuerza.

—Se estaba muriendo —respondió—. Nos lo dijo el veterinario. Pensé… No te obligué a hacerlo, creí que era lo que querías.

—Era lo que tú querías —dijo Roger—. Es lo que siempre has querido. Solo pensabas en deshacerte de él.

Esperaba justificaciones, disculpas o excusas, pero, en lugar de eso, la tristeza que le empapaba la expresión se convirtió en otra cosa.

—Que te den, Roger.

Dio media vuelta y se alejó mientras tropezaba con las botas de agua.

—¿Qué? —preguntó Roger, casi ahogándose con la palabra—. No, que te den a ti. ¡Zorra!

La dejó ir, subió las escaleras y atravesó los arbustos de espinos que crecían en el extremo más alejado. Dio tres pasos mientras avanzaba por el terreno, al mismo tiempo que el enfado le palpitaba en la cabeza con cada latido y hacía que el cielo bailara, antes de obligarse a parar.

—Joder —murmuró.

Estaba enfadado con Sally porque tenía razón. Maurice había estado a las puertas de la muerte. Sí, podrían haberlo abierto en canal y haberle extirpado las células cancerígenas suficientes para que siguiera viviendo, pero lo habría hecho con un dolor constante y habría necesitado medicación diaria (eso si hubiera sobrevivido a la operación y al periodo de recuperación). El pobre cabrón ya ni siquiera veía ni podía arrastrar las patas más de unos pocos metros. Había disfrutado de una vida increíble y Sally tenía razón: había llegado la hora de que se marchara.

En la distancia, oyó a Sally gritar de frustración. Esta vez no podía culparla. Se estaba comportando como un capullo.

—Joder —dijo una vez más, se giró y se esforzó por llegar de nuevo a los escalones—. ¡Sally! —gritó—. Sal, espérame, lo siento.

No había rastro de ella en el campo, lo que significaba que habría echado a correr. Roger la siguió mientras el terreno se desmoronaba con cada paso, dándole la impresión de que corría en un sueño en el que no llegaba a ninguna parte. Mantuvo los ojos en el suelo para recorrer el camino, observando la tierra con tanta atención que estuvo a punto de perderse el fogonazo blanco entre los árboles de la izquierda.

Se detuvo. El latido de su corazón era lo único que oía. Durante un segundo, pensó que lo había imaginado, pero escudriñó el bosque que bordeaba el campo y lo vio de nuevo. Un relámpago blanco en los árboles a la izquierda.

—¡Sally! —gritó.

¿Por qué narices iba por allí? No era exactamente un bosque, solo una franja de terreno antigua que se extendía desde el pueblo hasta Beccles, con árboles muy viejos que mantenían a raya las últimas luces del atardecer. La noche había llegado pronto al bosque y las sombras reptaban entre los troncos nudosos. Roger, con su chaqueta Barbour, se estremeció.

«Déjala», pensó, «ya entrará en razón».

Sin embargo, se había equivocado y, cuanto más tiempo pasara sin disculparse, más empeoraría la situación.

—¡Sally! —gritó mientras escalaba el pequeño terraplén y agarraba una rama. Se arrastró hasta la sombra de un monstruoso tejo y, al instante, el aire se volvió diez grados más frío. ¿Adónde había ido?

Sobrepasó las raíces con cuidado, pestañeó para quitarse el polvo de la cosecha de los ojos y trató de percibir algo entre la cambiante oscuridad. Entonces, vislumbró un fragmento de algo blanco que desapareció un instante después.

—Sé que lo querías —dijo Roger antes de que los árboles se tragaran sus palabras—. Él también te quería a ti. Perdona por lo que he dicho, todavía no lo he superado.

Su respuesta fue un susurro, o quizá su voz también resultara inaudible debido al apabullante peso de ramas y hojas sobre ellos. Roger dudó y miró hacia atrás. El campo parecía más lejos de lo normal; el día, demasiado oscuro. Nunca le habían gustado los bosques, sobre todo desde que, cuando era un niño, se había perdido en el de Thetford en una excursión del colegio. Había sido menos de una hora, pero, con nueve años, es tiempo más que suficiente. Nada le hacía sentir más pequeño que los árboles, nada le hacía sentir más vulnerable.

—Te diré una cosa —dijo, y se aventuró a seguir una vez más—. Salgamos de aquí. Vamos a tomarnos unas vacaciones e ir a algún sitio.

Una ramita se partió bajo sus pies con un sonido similar al de un disparo. El corazón estuvo a punto de explotarle y se llevó una mano al pecho.

—¿Sally?

Se oyó otro ruido más adelante, pero no parecía provenir de Sally. No era humano, sino un grave gruñido, como el de un perro, aunque más fuerte. Tal vez alguien había llevado a pasear a su mascota por el bosque. No era una ruta habitual, ya que apenas se habían encontrado con nadie en todos los años que llevaban atravesando el campo, pero siempre había nuevos inquilinos que se trasladaban allí gracias a las enormes mansiones en construcción.

Siguió adelante, usando los enormes troncos para estabilizarse a medida que el suelo se hacía más irregular. De vez en cuando, captaba un trozo del abrigo de Sally, cada vez más cerca. Estaba sentada, quizá tumbada. Deseaba que estuviera esperándolo. Tal vez se abrazarían, se disculparían el uno con el otro y volverían a casa. A lo mejor aquella ocasión sería el comienzo de algo nuevo entre ellos, una especie de libertad. Roger entró en un claro de luz con ese pensamiento y sintió una potente descarga de alivio, similar a la alegría. No duró.

Descendió por las raíces de otro árbol, tan gruesas como un torso, y, de repente, allí estaba. Al menos, parte de ella. Un brazo, envuelto en una tela blanca, sobresalía por detrás de una mata de helechos. Estaba retorcido y la mano se movía en el suelo como si le hiciera señas. Ahora que había dejado de andar, se percató de un sonido, algo húmedo, como de dientes masticando.

Abrió la boca para llamar a Sally, pero lo único que encontró en los pulmones fue polvo. Con una mano apoyada en el árbol, dio un paso a un lado, luego otro y, cada vez que lo hacía, más partes de su novia surgían ante él: el codo, el bíceps, el hombro, el cuello…

Al principio, no entendía qué le cubría la piel porque, debido a la oscuridad del bosque, parecía tinta. Sin embargo, al dar otro paso más, vio la sangre en la solapa del abrigo, tan luminosa y roja que parecía falsa. Y aquello fue lo primero que se le pasó por la cabeza; que no era real, que era un truco, una broma. Incluso cuando se acercó a trompicones hasta ella y le vio la cara, con los ojos abiertos, rogándole, desesperada, no podía creérselo; lo que estaba viendo era imposible.

Había algo sentado sobre ella, algo grande, encorvado, con el cuerpo cubierto de mechones de pelo apelmazado, tan oscuro que parecía hecho de humo y sombras. El bloque deforme de su cabeza se irguió durante un instante y olfateó el aire a través de los irregulares agujeros de su nariz. Entonces, hundió el hocico en el pecho de Sally hasta hacerla gruñir.

«¡No!».

Roger no había sentido tanto miedo en su vida. Era como si hubiera una criatura viva dentro de él, fría y oscura. Sally lo miró con la boca abierta, e, incluso en medio de la oscuridad del bosque, Roger comprendió las palabras que articulaba con los labios sangrientos: «Por favor».

Levantó un brazo y la criatura lo sujetó con una pata. Lo intentó de nuevo, como si esperara que Roger le fuera a tomar de la mano para tirar de ella.

No lo haría. No podía.

La criatura —un perro, seguro, un sabueso— levantó la cabeza de nuevo y miró entre los árboles. Sus ojos eran dos monedas de plata, en las que tan solo había hambre y muerte. Sin embargo, debajo de ellos, lucía una sonrisa casi humana. Olfateó el aire. Miró a Roger mientras Sally trataba de alcanzarlo con sus últimas fuerzas.

«Lo siento», dijo. Lo gritó en su mente con la esperanza de que ella lo oyera a pesar de su silencio, de que le daba la espalda, de que lo único que podía hacer era correr. «¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento!».

Capítulo uno

Viernes

—¿Qué tal lo llevas, Robbie?

El inspector jefe Robert Kett hizo todo lo posible para no poner mala cara, pero era difícil. El hombre sentado frente a él en aquella salita polvorienta de la parte trasera de la comisaría de policía de Norfolk lucía una expresión que invitaba a pegarle un puñetazo. Con unas mejillas como las de una ardilla y una sucesión de barbillas, todas esforzándose por esconderse detrás de una suave y mullida barba poblada, el tipo parecía completamente el psicólogo que se suponía que era. Pestañeaba tan rápido con sus ojos húmedos que el sonido batiente de estos parecía el de un grifo que gotea.

Sin embargo, era su sonrisa lo que hacía que Kett sintiera ganas de gritar. Era tan suave como el queso y retorcido, con una empatía artificial. Se suponía que debía trasmitir: «Estoy a tu servicio. Siento tu dolor, puedes contármelo todo». Sin embargo, el único mensaje que Kett recibía era: «¡Golpéame tan fuerte como puedas!».

—¿Eh? —preguntó Kett al darse cuenta de que no había escuchado ni una palabra de lo que el hombre había dicho. Levantó la mano y se acarició el hombro mientras notaba el grueso vendaje bajo la camisa. Aún le dolía debido a la herida de arma blanca que había recibido en el último caso, pero los analgésicos lo mantenían bajo control. En ese momento se trataba casi del recuerdo de un dolor que ya no existía.

«Como mi esposa, Billie», pensó. «Un recuerdo, un fantasma».

—Te he preguntado cómo te encuentras —dijo el psicólogo. Era la misma pregunta que todos le hacían desde que se había despertado en el hospital hacía poco más de seis semanas, así que, una vez más, dio la misma respuesta:

—Estoy bien.

Por supuesto, era mentira. Estaba muy lejos de encontrarse bien. La pelea con Raymond Figg le había dejado una herida profunda en el hombro y un horrible tajo en el pecho. Ambas lesiones acabarían curándose, pero sentiría las cicatrices internas el resto de su vida. Aún veía a las tres repartidoras de periódicos, cuyas vidas habían sido robadas y arrastradas al infierno. Atadas, apaleadas y casi asesinadas. Sabía que ahora se encontraban bien porque el comisario Colin Clare lo mantenía informado de su progreso y Maisie y su madre habían ido a visitarlo al pabellón dos veces, pero podría haber acabado peor. Kett no estaba seguro de si alguna vez podría limpiar de su alma el hedor de un caso como ese.

—Robbie —comenzó a decir el psicólogo tras dejar el lápiz y el cuaderno sobre los pantalones beis—. Quizá no te parezca importante, pero pasar una evaluación psicológica es esencial para volver al trabajo. Estoy aquí para ayudarte. Sin embargo, solo podré hacerlo si eres sincero conmigo, si eres directo.

Arrastró la última palabra por la lengua como si fuera un caramelo de menta. Kett sintió que el rostro se le arrugaba al poner mala cara de nuevo y se pasó la mano por el rostro, para ver si así conseguía deshacerse de la expresión. Aparte de la voz nasal del psicólogo, la habitación no podía estar más silenciosa y, de no ser por la ventana del tamaño de un libro en la pared más alejada que dejaba pasar la escasa luz matutina, se habría convencido de que era una tumba.

Su tumba.

El silencio era casi físico y lo aplastaba contra el asiento. Tomó una bocanada de aire que le envió una descarga de dolor al hombro.

—En primer lugar, no es Robbie, sino inspector jefe Kett —dijo, masticando las palabras.

—Entonces, sigues considerándote policía por encima de todo —contestó el terapeuta sin perder la oportunidad. Tomó el lápiz y garabateó algo. Kett se preguntó si estaría escribiendo las instrucciones para sacar un lápiz que le hubieran metido por el culo porque, si no tenía cuidado, iba a necesitarlas.

—No entiendo la pregunta, señor…, eh… Perdón, me he olvidado de su nombre.

—Llámame Igor —dijo el hombre.

«Igor», pensó Kett mientras recordaba que el terapeuta se había presentado como Igor Dito. «Igor Dito». Algunos nombres lo dicen todo.

—Igor, eso. —Kett se aclaró la garganta—. Me encuentro bien, Igor. Fue un mal caso con algunos tipos malos, pero dos de ellos están muertos y el tercero no va a salir de prisión en décadas, ya nos ocupamos de ello. Estoy vivo, las chicas también y la vida sigue.

—La vida sigue —contestó el hombre, al mismo tiempo que se golpeaba una de las barbillas con el lápiz—. Es una elección interesante como frase.

—¿En serio? —preguntó Kett, confuso de veras.

—¿En serio? —repitió Igor mientras tomaba más notas. Kett examinó la salita y se preguntó si habría alguna cámara, si en cualquier momento los interrumpirían Pete Porter, Kate Cruel y el resto del equipo, partiéndose de risa. Sin embargo, allí no había nada; solo estaban Igor, él y ese silencio horrible.

—Mire, sé por qué estoy aquí —contestó Kett—. Entiendo que necesito pasar una evaluación psicológica, pero, de verdad, estoy bien.

Hizo todo lo posible por sonreír, pero no debió de ser demasiado convincente porque Igor chasqueó la lengua y volvió a apuntar algo en el cuaderno.

—¿Cómo van las cosas en casa? —preguntó el psicólogo.

—Todo bien también —dijo Kett.

Eso no era del todo cierto. Alice, Evie y Moira parecían felices en su nueva casa y las dos primeras habían comenzado a adaptarse al colegio y la guardería. Sin embargo, desde que Kett había vuelto del hospital, una ansiedad se había apoderado de todos ellos. Culpa suya, por supuesto. Las había traído a Norwich para vivir en un lugar seguro y la primera experiencia en la ciudad había sido la del apuñalamiento de su padre. Alice se mostraba más dependiente que nunca y Moira parecía incluso más inquieta que en los días posteriores a la desaparición de Billie.

—Billie.

Kett pronunció su nombre en voz baja, como si de alguna manera aquello pudiera evocarla. Cerró los ojos y la vio allí, pero, más que nunca, parecía un fantasma. Horrorizado, había descubierto en las últimas dos semanas que la imagen de su rostro comenzaba a desvanecerse por los bordes, como si fuera un óleo hundido en el agua. Sabía que tarde o temprano ya no sería capaz de imaginarla…, hasta que volviera, por supuesto, hasta que volviera a su lado.

Suspiró y sintió que el mismo peso oscuro que se le había asentado en el estómago le presionaba el pecho. Algunos lo llamaban el perro negro. Ese sentimiento que, independientemente de lo que hiciera, nunca lo abandonaría ni le haría sentirse bien de nuevo.

—Llevo mucho tiempo en esta profesión —anunció Igor.

Kett abrió los ojos al notar que, en la penumbra, se le aceleraba el pulso como una luz de discoteca. El psicólogo se inclinó hacia delante—. Tus palabras me dicen una cosa y tu cuerpo, otra. Conozco a los hombres que se encuentran bien, y tú no eres uno de ellos.

—Estoy bien —gruñó Kett—. Limítese a firmar el maldito formulario y deje que vuelva al trabajo.

El psicólogo se dio varios toquecitos con el lápiz en la rodilla y, luego, lo golpeó contra el cuaderno mientras estudiaba a Kett como si fuera una cobaya de laboratorio.

—¿Puedo preguntarte acerca de Billie? —dijo—. De tu esposa.

—Sé quién es, Igor —contestó Kett antes de tragar con fuerza para intentar atemperar la rabia que le crecía en el interior.

—¿Todavía la echas de menos?

Kett tuvo que morderse los labios para detener la diatriba de insultos que amenazaba con salir de ellos. ¿La echaba de menos? ¿Echaba de menos a su esposa después de que la secuestraran en una calle de Londres en pleno día hacía cinco meses? ¿Echaba de menos a la madre de sus hijas, la mujer con la que quería pasar el resto de su vida, la mujer que podría estar muerta, viva o en un estado intermedio, algo de lo que no tenía ni idea, ni puta idea, porque no sabía dónde se encontraba? «Joder, ¿que si echo de menos a mi esposa? ¿Cuál crees que es la respuesta a esa pregunta, puto retrasado?».

—Sí —respondió tras un momento.

Igor tomó nota de aquello antes de volver a inclinarse hacia delante y golpearse ligeramente los dientes con el lápiz.

—Robbie, ¿hay algo…?

—¿Puedo contarle una historia? —lo interrumpió Kett, inclinándose también hacia delante para acercarse lo bastante al psicólogo como para darle un cabezazo si lo necesitaba. Igor tragó saliva, incómodo, pero se mantuvo firme en su posición.

—Claro que puedes —contestó mientras el lápiz seguía haciendo «clac, clac, clac» contra sus incisivos.

—Hace varios años trabajé en un caso —dijo Kett en voz baja—. Fue en Londres. Era un joven agente detective, recién salido del horno. Me enviaron a un almacén cerca de Docklands, un auténtico vertedero. Pete estaba conmigo. Me refiero a Porter. El lugar se había puesto en venta y un tasador había ido para tomar medidas, supongo que para luego construir edificios. La cuestión es que, mientras deambulaba por allí, encontró un cuerpo medio enterrado bajo una sección de tejado, solo con las piernas al descubierto…, un poco como la Bruja Mala del Este. Nos llamó, por supuesto, y me tocó estar al mando. Despejamos el metal y los escombros para obtener una panorámica mejor y vimos que se trataba de un hombre. ¿Sabe cómo murió?

Igor negó con la cabeza, con los ojos tan abiertos que parecían huevos en escabeche. Ahora daba golpecitos con el lápiz a mayor velocidad, como un metrónomo.

—Alguien le había clavado dos lápices en la cara, uno en cada ojo. Ambos habían penetrado la cavidad orbital y perforado el lóbulo frontal, lo habían lobotomizado.

Kett enfatizó la idea mirando el lápiz de Igor, quien detuvo el golpeteo de repente.

—Imagínese la fuerza que se necesita para hacer eso —dijo—. Introducir un lápiz en el cráneo a alguien. Sin embargo, se puede.

Era difícil saberlo debido a la oscuridad de la sala, pero parecía que la sangre había abandonado el rostro de Igor. Se echó hacia atrás y dejó el lápiz en el escritorio antes de mirar a Kett. Abrió la boca para decir algo, pero volvió a girarse hacia la mesa, abrió un cajón y lo metió dentro.

—Eh… —dijo mientras cerraba el cajón.

—Exacto, eh —contestó Kett—. Un giro interesante. Entonces, ¿qué, Igor, va a firmarme la autorización?

Antes de que el psicólogo pudiera contestar, alguien llamó a la puerta. No esperó a que respondieran antes de abrir y a Kett le sorprendió el alivio que sintió al ver el ceño fruncido del comisario Clare.

—Perdone —dijo Igor—. No puede estar aquí. Es una sesión confidencial.

—Oh, cállese, Dito, pedazo de majadero —respondió Clare—. Autorícele, ¿quiere?

—Por nada del mundo haría tal cosa —contestó Igor, negando con la cabeza—. Debe entender que el inspector jefe Kett ha sufrido varios traumas físicos y psicológicos a manos de un peligroso criminal, que sufre ansiedad y, seguramente, depresión, y que el incidente de su esposa desaparecida lo ha marcado, además de proporcionarle el potencial suficiente para volverse peligroso e imprudente. En su interior tiene una vena autodestructiva que podría hincharse en cualquier momento y llevarse a todos por delante. No está lo bastante recuperado para asumir ningún deber. Necesita descansar, tiempo con sus hijas y reunirse conmigo una vez a la semana, hasta que se recupere.

—Nos urge que le dé el visto bueno —dijo Clare—. Y lo va a hacer ahora mismo o le juro por Dios que lo encierro aquí y le meto la llave por el culo a tal profundidad que tendrá que esperar una semana para verla aparecer de nuevo. Lo necesitamos, y lo necesitamos ya.

—¿Por qué? —preguntó Kett.

Clare se giró hacia él con expresión sombría.

—Porque tenemos en el bosque a una mujer muerta y a una bestia suelta.

Capítulo dos

Fueron en el coche de Clare, un Mercedes enorme que parecía de la década de los ochenta. No tenía uno, sino cinco ambientadores de pino colgados en el espejo retrovisor, y el olor era tan fuerte que se asentaba en el fondo de la garganta de Kett. Abrió la ventana con la manivela mientras el viejo coche gruñía al avanzar carretera arriba por la vía de dos carriles y el viento rugía.

—Lo siento —dijo Clare.

—No pasa nada —contestó Kett, intentando reprimir una arcada—. A ver, creo que cinco son demasiados. ¿Cómo puedes respirar aquí dentro?

Clare lo observó, confuso. Kett dio un golpecito a los ambientadores, que desprendieron otra descarga de aire tóxico. Había estado en muchos pinares en su época y ninguno olía lo más mínimo a aquello. De hecho, el único lugar en el que había olido algo parecido era en un baño portátil.

—Ah, sí —resopló Clare—. Huele un poco mal, sí. Son las crías. Adolescentes, un asco, con todos esos malditos equipos de gimnasia. Sacaré otro ambientador, están en la guantera.

—¡No! —gritó Kett. Miró a Clare, preguntándose si el comisario tendría tanto pelo en la nariz que había perdido el sentido del olfato—. No, por Dios, estoy bien, en serio. ¿Por qué te estabas disculpando?

—Igor Dito —dijo Clare mientras adelantaba a un autobús. El coche vibró de forma alarmante; todo se sacudió, incluso los huesos de Kett—. El viejo gordito. Ese hombre parece una patata al horno, y es tan útil como una. Le encanta el sonido de su propia voz. Sin embargo, es el hijo del hermano del marido del primo del hámster del jefe de policía o alguna gilipollez así y no podemos deshacernos de él. Firmará tu evaluación psicológica. —Clare volvió a mirarlo—. Si quieres —añadió—. ¿Cómo estás, Robbie?

—Estoy bien —contestó Kett sin ni siquiera pensarlo—. Nunca he estado mejor.

—Por supuesto —dijo Clare—. Créeme, he estado «bien» muchas veces. Saldrás de esta. Sé que estás preocupado por Billie. Sé que estás decepcionado.

«Decepcionado» se quedaba corto. Aún veía a Raymond Figg de pie bajo los focos de la planta de tratamiento de aguas residuales, aún oía aquellas palabras saliéndole de entre los labios manchados de espuma.

«Pregúntame cómo conocía Billie al Cerdo. Pregúntame qué tiene que ver con el niño de la familia Khan. Los policías os pensáis que todos somos Jack el Destripador, que lo hacemos todo solos. Os pensáis que no hablamos unos con otros. Pero sí estamos en contacto, hablamos entre nosotros, competimos entre nosotros y nos seguimos todos en el puto Facebook. Te crees que no lo sé, pero sí que lo sé, sé dónde la…».

Entonces, Lochy Percival lo mató, y fueran cuales fueran aquellas palabras quedaron encerradas en la sepultura de su cuerpo. Para siempre.

—He hablado con Bingo esta mañana —dijo Clare—. Quería ver cómo les iba, si habían descubierto algo más sobre el Cerdo. Tiene a un equipo completo trabajando en el caso, dirigido por tu viejo amigo, el sargento detective Ridgway. Lo van a encontrar.

Kett asintió. Sabía todo aquello, por supuesto, porque él también había hablado con Bingo. Lo hacía todos los días.

«¿Alguna novedad?», preguntaba siempre. Y siempre recibía la misma respuesta: «Ninguna».

—La encontrarán —dijo Clare mientras separaba una de las enormes manos del volante y la posaba sobre el hombro bueno de Kett. Le dio un apretón antes de soltarlo—. Ya lo verás.

Las palabras eran positivas, pero seguían desprendiendo una marea demoledora de oscuridad en su interior, un peso que le hacía querer aovillarse y deslizarse por el hueco bajo el salpicadero. Lo ahuyentó lo mejor que pudo mirando el paisaje cambiante por la ventana. El verano había acabado y los campos estaban desnudos tras la cosecha. El otoño se aferraba a las copas de los árboles y, en el horizonte, perseguía las bandadas de pájaros en forma de V que se dirigían al sur a medida que se arrastraba por el terreno. El otoño siempre había sido su estación favorita del año. También la de Billie.

Se sacó el móvil del bolsillo y navegó por los números de sus contactos.

—¿Te importa? —preguntó sin esperar respuesta. Al otro lado de la línea, el teléfono sonó una y otra vez y, durante todo ese tiempo, a su corazón se le olvidó palpitar. Después de lo que le había ocurrido a Billie, tras haberla llamado y llamado y llamado el día que la secuestraron, cada vez que telefoneaba parecía que un martillo le golpeaba el corazón.

—¿Diga? —preguntó la cuidadora con demasiada alegría. Kett soltó el aire que había estado conteniendo.

—Soy Robbie —contestó—. El señor Kett. ¿Qué tal están las niñas?

—Genial —respondió—. Moira e Evie han estado jugando juntas. Alice está… Alice está… Eh…

—Alice es Alice. No te preocupes, lo sé.

—Es maravillosa —dijo la cuidadora—. Siempre y cuando no intente quitarle el iPad.

—Oh, por favor, no hagas eso. Es como tratar de separar a un oso pardo de un tarro de miel. Te arrancará las extremidades. No te mantendré ocupada mucho tiempo, solo quería…

—¿Quién es? —preguntó una vocecita que reconoció al instante.

—Es tu papá —dijo la cuidadora—. ¿Quieres hablar con él?

Debió de asentir porque el teléfono crujió un momento antes de que Evie empezara a respirar en su oído como un acosador. Estaba a punto de preguntarle si se encontraba bien cuando gritó lo bastante fuerte como para hacer vibrar el aparato:

—¡Odio las judías!

El teléfono volvió a crujir, hizo un ruido sordo y la llamada se cortó. Kett lo mantuvo un momento más contra la oreja, con el ceño fruncido, antes de volver a guardarlo en el bolsillo.

—¿Están bien las niñas? —preguntó Clare.

—Sí, excepto por las judías, al parecer —contestó—. Las tres están con una cuidadora, pero es temporal. Tengo que encontrar otra cosa, sobre todo si vuelvo al trabajo.

—¿Una niñera? —preguntó Clare—. Quizá pueda ayudarte con ese tema. Déjamelo a mí. Entonces, eh…, ¿vas a volver?

—Estoy aquí, ¿no? —contestó.

—Claro que sí.

Clare pisó el acelerador y el viejo coche alcanzó sin esfuerzo los 135 kilómetros por hora. A su izquierda, los otros automóviles se convirtieron en un zumbido apagado, compuesto por niños de ojos grandes, perros jadeantes y padres agotados.

—¿Cuál es el caso? —preguntó Kett.

—Una mujer de veintimuchos o treinta y pocos —dijo el comisario—. Sin documento de identidad. Unos paseadores de perros la han encontrado esta mañana en un tramo del bosque al norte de Beccles. Creen que la ha matado un animal.

—¿Un animal? —preguntó Kett—. No creía que Norfolk fuera el tipo de lugar en el que la fauna fuera letal. ¿Qué clase de animal?

—Un perro —dijo Clare—. Uno grande. La víctima tenía graves laceraciones en el pecho y el cuello, y heridas profundas. Bastante desagradable.

—¿Algún rastro del perro? —preguntó Kett. Clare negó con la cabeza.

—Y ningún testigo. Tenemos a un granjero que afirma que vio a la mujer con un hombre ayer por la tarde. Los recuerda porque no llevaban ninguna mascota. La mayoría de las personas que hay en esos bosques van a correr o a pasear a sus perros. Sin embargo, el granjero se había zambullido en una botella de vodka para desayunar cuando hablamos con él, por lo que su historia rezumaba un sano aroma a «que os jodan».

—¿No hay ningún rastro del hombre? —dijo Kett y Clare negó con la cabeza.

El comisario pisó a fondo el freno y el coche redujo la marcha, reticente. Los sacó de la carretera principal.

—Con el debido respeto, jefe —comenzó a decir Kett—, ¿por qué me necesitáis para un ataque de perro?

Clare dio la vuelta a una rotonda como si quisiera alejarlos del campo gravitacional de la Tierra con un tirachinas.

—Eres de por aquí, ¿no? Me refiero a que creciste aquí, ¿verdad?

Kett asintió.

—Me marché de Norwich cuando tenía doce años.

—¿Te acuerdas de las historias de Black Shuck? —le preguntó Clare.

—¿El sabueso de East Anglia? Claro. A ver, no mucho, pero, si vives por aquí, las conoces. —Kett hizo una pausa con el ceño fruncido—. Espera, ¿por qué?

—Porque, según nuestro granjero, eso es lo que anda suelto por el bosque, lo que vio. —Clare le dedicó una mirada con la frente aún más arrugada de lo habitual—. Vio a Black Shuck, el perro demoníaco.

* * *

La escena del crimen estaba a una buena distancia a pie desde la carretera más cercana, pero el aire fresco era bienvenido, aunque el aroma a pino de baño portátil no tenía intenciones de abandonar la nariz de Kett en mucho tiempo.

Con la documentación bajo el brazo, Clare se puso al frente con grandes zancadas que marcaban un camino a través del campo surcado. Kett se tomó su tiempo, con cuidado de no resbalar por la cresta de tierra. A su izquierda, el mundo era luminoso y amplio, empapado de dorada luz solar, y el aire denso por el polvo de los cultivos. Se inclinaba hacia abajo para terminar dos o tres kilómetros más allá en una brillante cinta plateada que debía de ser el río Waveney. La escena era tan pintoresca que parecía un cuadro, un paisaje lleno de agentes.

No obstante, a la derecha, había un mundo totalmente distinto. El bosque allí era antiguo, los enormes árboles se amontonaban en una formación compacta, tan encorvados y rotos como soldados heridos. Kett tuvo la impresión de que se habían reunido para ver lo ocurrido y sintió que la piel se le erizaba. Dejó escapar un escalofrío que Clare debió de escuchar incluso sobre los bramidos de su respiración.

—Espeluznante, ¿verdad? —dijo por encima del hombro—. Empeora.

Kett miró más allá del comisario y vio a un agente ante ellos, un joven cuya chaqueta amarilla había atraído a un pequeño ejército de avispas. Parecía abatido mientras les hacía señas con la mano.

—Por aquí, jefe —dijo, moviendo los brazos en torno a la cabeza como si bailara una giga mientras controlaba el tráfico—. Tened cuidado con estos pequeños hijos de puta.

—¿Te refieres a los de Suffolk? —dijo Clare con una sonrisa ceñuda.

—Eh, no —contestó el agente—. A los insectos.

Clare puso los ojos en blanco mientras guiaba a Kett a través de un hueco entre dos enormes tejos.

—La comisaría de Suffolk dice que este caso es suyo —le explicó—. Estamos en la frontera. Si fuera por mí, se lo podrían quedar, pero entonces nunca se resolvería.

Kett asintió mientras pasaba de la luz diurna a una especie de medianoche. Era como si los árboles lo hubieran envuelto en una capa de oscuridad y una mortaja de silencio, por lo que tuvo que echar un vistazo hacia atrás para asegurarse de que el mundo seguía allí.

—Ve con cuidado —le avisó Clare detrás de él—. El terreno es traicionero. No estamos lejos.

Tenía razón. Incluso desde allí, bajo la sombra de mil ramas que parecían dedos, Kett vio ante ellos el fuerte brillo de las luces en el campo. Se dirigió hacia allí mientras las raíces le tiraban de las botas y las ramitas le golpeaban la cara. Estaba claro desde el principio que el bosque no lo aceptaba. Deseaba proteger sus secretos. Y a sus muertos.

Rodeó una masa de árboles estrangulados por la hiedra para ver la escena del crimen más adelante. La policía forense había erigido una tienda sobre el cuerpo y el equipo principal de investigación se agrupaba a su alrededor, algunas personas dentro y otras fuera. Bañada por las penetrantes luces, casi parecía un cuadro renacentista. Se detuvo para tomar aliento, lidiando con el dolor que se le había asentado en las profundidades del hombro.

—¿Seguro que estás preparado para esto? —preguntó Clare, deteniéndose junto a él.

—Estoy…

—Bien, sí, lo sé. —El comisario negó con la cabeza y Kett supo que se preguntaba si había tomado la decisión correcta—. Venga, Kett. Supongo que te acuerdas de todos.

Los ruidosos zapatos de cuero de Clare anunciaron su presencia y, uno a uno, el equipo se giró para mirarlos. Kett le hizo una señal con la cabeza a la sargento detective Alison Spalding, quien se encontraba al final del grupo, hablando en voz baja por teléfono. Lo ignoró, dándose la vuelta, pero la avejentada expresión del inspector Dunst fue un poco más agradable. El viejo inspector inclinó la cabeza para saludarlo mientras buscaba a tientas un cigarrillo en el bolsillo de la chaqueta.

—Kett —gruñó—. ¿Qué tal el brazo?

—Todavía pegado al cuerpo —respondió mientras extendía el bueno y le apretaba la mano a Dunst—. Por los pelos.

—¿Robbie?

La voz surgió del interior de la tienda y, de inmediato, la siguió una cara sonriente. El inspector Pete Porter emergió al exterior; su impresionante figura estuvo a punto de llevarse consigo la tienda al completo. Dio un paso hacia Kett antes de tropezarse con una raíz al descubierto.

—¡Me cago en todo! —gritó.

—También es un placer volver a verte, Pete —dijo Kett, estrechándole la enorme mano. Pete tiró de él para darle un abrazo y un par de palmaditas en la espalda con tanta fuerza que bastó para hacerle gruñir de incomodidad. Sin embargo, era un auténtico placer volver a verlo.

—Tío, es genial que hayas vuelto —comentó Porter—. Aunque siento que te hayan arrastrado al culo del mundo. —Se estremeció como un niño de cinco años mientras examinaba las sombras entre los árboles—. La naturaleza es malvada.

La tienda crujió de nuevo y Kate Cruel apareció vestida con el uniforme de agente. Parecía un poco desmejorada, pero la sonrisa que dedicó a Kett estaba llena de calidez.

—¡Robbie! —dijo antes de aclararse la garganta a toda velocidad—. Quiero decir, detective jefe Kett. Bienvenido.

Le dedicó un asentimiento y le ofreció una sonrisa. Tanto Cruel como Porter lo habían visitado en el hospital y en casa casi todos los días durante su largo camino hasta la recuperación. Ambos habían sido bienvenidos, por supuesto, pero Cruel preparaba mucho mejor té.

—Creía que ya llevarías el traje de inspectora —dijo Kett, y Clare asintió.

—Si fuera por mí, así sería —respondió el comisario—. Pero hay que respetar el escalafón, no se pueden tomar atajos, aunque alguien se lo merezca.

—Dentro de poco me examinaré —dijo Cruel mientras salía de la tienda—. Crucemos los dedos para que me pueda quitar esta ropa lo antes posible.

—Bueno —gruñó Clare mientras se dirigía hacia la parte frontal del grupo y sujetaba la entrada de la tienda—, dejemos ya la gilipollez esta de la reunión familiar. ¿Preparado, Kett?

La respuesta sincera era que no lo sabía. El perro negro de la depresión seguía sentado dentro de él, gruñendo, y fuera, bajo el frío y la humedad, el dolor del hombro palpitaba como un martillo sobre un yunque. Se descubrió pensando en las chicas, en Alice, Evie y Moira. ¿Qué le dirían si supieran que había vuelto al trabajo, si supieran que se estaba metiendo de cabeza en otro caso peligroso?

Observó la tienda, vio el cuerpo tumbado. Más muerte. Más oscuridad. ¿Qué le provocaría esta vez?

—¿Robbie? —preguntó Porter con expresión de auténtica preocupación—. Sin presión, tío, nos las apañaremos sin ti.

Miró a su amigo. Miró a los otros miembros del equipo. Luego, ahuyentó sus dudas. Era Robbie Kett, inspector jefe, y ahora tenía entre manos un caso que debía resolver. Lo cierto era que allí, en la imperdonable oscuridad del bosque, sentía que por fin había llegado a su hogar.

Capítulo tres

Por supuesto, la palabra «hogar» no incluía a la mujer despedazada por un monstruo legendario.

—Por Dios —dijo Kett agachándose para cruzar la entrada. Se puso una mano en la boca y se tapó los agujeros de la nariz. La tienda de los forenses estaba diseñada para mantener los contaminantes exteriores y a los viandantes lejos de los restos, pero, en lugar de eso, conservaba el hedor en el interior. En parte, apestaba a muerte, sí, pero había algo más, algo peor.

—Sí, es malo —comentó Cruel cuando entró detrás de él.

—La hemos dejado aquí por ti —dijo Porter, rondando en el exterior.

—Gracias —murmuró Kett—. ¿Qué han dicho los forenses?

—¿Qué crees? —contestó Porter.