Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Buch&media

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Der Geschichtsprofessor Christopher Parson verfolgt rücksichtslos seine Karriere an der Universität von Canterbury, bis zu dem Tag, an dem er mit einem Brieföffner im Herz tot in seinem Büro aufgefunden wird. Chief Inspector Joseph Philips und Sergeant Brian O'Connor geraten bei der Aufklärung des Falles bald in ein scheinbar undurchdringbares Geflecht aus verletztem Stolz, falschem Ehrgeiz und abgrundtiefem Hass. Frauenheld Parson hatte viele Feinde und die Liste der Verdächtigen ist lang, doch als sie auf die Spur des wahren Täters kommen, ist es fast zu spät …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 331

Veröffentlichungsjahr: 2011

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

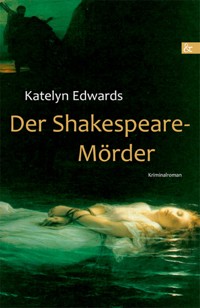

KATELYN EDWARDS ist das Pseudonym der Autorin Karoline Eisenschenk (geboren 1975), die 2006 im Anschluss an einen längeren Englandaufenthalt ihren ersten Kriminalroman veröffentlichte. Nach ihrem Studium der englischen Sprach- und Literaturwissenschaft lebt und arbeitet sie heute in München. Bei Buch & media erschien von ihr bereits der Kriminalroman »Der Shakespeare-Mörder« (2011).

Katelyn Edwards

Pfadfinderehrenwort

Kriminalroman

Weitere Informationen über den Verlag und sein Programm unterwww.buchmedia.de

Für meine Eltern,in Liebe und Dankbarkeit für ihre unermüdliche Geduldund Unterstützung in all meinen Unternehmungen.

August 2011© 2011 Buch&media GmbH, MünchenUmschlaggestaltung: Kay Fretwurst, FreienbrinkHerstellung: Books on Demand GmbH, NorderstedtPrinted in Germany • ISBN 978-3-86520-393-9

Alter Athenienser: »Sehr edler Lord, verspreche mir dasauf euer Ehrenwort, so soll er sie haben.«

Timon: »Hier hast du meine Hand,mein Ehrenwort ist mein Versprechen.«

(William Shakespeare, Timon von Athen)

Inhalt

Prolog

1: Kapitel

2: Kapitel

3: Kapitel

4: Kapitel

5: Kapitel

6: Kapitel

7: Kapitel

8: Kapitel

9: Kapitel

10: Kapitel

11: Kapitel

12: Kapitel

13: Kapitel

14: Kapitel

15: Kapitel

16: Kapitel

17: Kapitel

18: Kapitel

19: Kapitel

20: Kapitel

21: Kapitel

22: Kapitel

23: Kapitel

24: Kapitel

25: Kapitel

26: Kapitel

27: Kapitel

28: Kapitel

29: Kapitel

30: Kapitel

31: Kapitel

Epilog

Prolog

Als er mitten in der Nacht mit einem Ruck aufwachte, bemerkte er, dass das Bett neben ihm immer noch unbenutzt war.

»Du bringst uns noch in Teufels Küche damit, verdammt noch mal«, murmelte er ärgerlich vor sich hin. Zwei Stunden waren ausgemacht gewesen, aber jetzt war es schon weit nach Mitternacht und von seinem Freund weit und breit immer noch nichts zu sehen. Seufzend stand er auf, um draußen nach ihm Ausschau zu halten.

Die Nacht war sehr mild, aber das war angesichts der hochsommerlichen Temperaturen tagsüber auch nicht verwunderlich. Gestern waren es fast 35 Grad, und die nächsten Tage sollten laut Wetterbericht ähnlich heiß werden. Immerhin konnte er so täglich das Schwimmtraining abhalten, und die Aussichten, dass dieses Jahr viele die Norm schafften, waren sehr gut. Alles war ruhig, nur ab und zu vernahm er ein gedämpftes Kichern oder ein leises Flüstern. Typisch Mädchen … er hatte es inzwischen aufgegeben, sich über ihr bisweilen sehr seltsames Verhalten den Kopf zu zerbrechen, obwohl die eine oder andere wirklich richtig nett sein konnte.

Aber heute Nacht musste es das definitiv letzte Mal gewesen sein, das würde er seinem Freund später unmissverständlich klar machen. Gedankenverloren blickte er dabei in Richtung des Schuppens, in dem er ihn gerade vermutete. Im ersten Augenblick dachte er an eine optische Täuschung, die ihm seine Augen auf Grund der Müdigkeit vorspielten. Er hatte tatsächlich für einen kurzen Moment geglaubt, ein orangefarbenes Licht in der Entfernung gesehen zu haben, aber das war völlig unmöglich. Er hatte es sich bestimmt nur eingebildet. Er … hatte es sich … nicht eingebildet! Mit entsetztem Blick starrte er auf den alten Getreideschuppen, aus dem in diesem Moment mehrere meterhohe Flammen schossen. Jetzt nahm er auch den Brandgeruch wahr. Warum war ihm der vorher nur nicht aufgefallen? Plötzlich hörte er schnelle Schritte und ein keuchendes Atmen aus der Dunkelheit allmählich näher kommen. Eine hochgewachsene Gestalt, die ihm sehr vertraut war, lief direkt auf ihn zu.

»Schnell, du musst mir helfen!« Die Worte klangen panisch vor Angst und völlig verzweifelt, und ehe er etwas erwidern konnte, hatte die Gestalt sich auch schon wieder umgedreht und rannte zur brennenden Scheune zurück.

Großer Gott, nein. Er wusste sofort, was das zu bedeuten hatte. Ohne lange nachzufragen, stürzte er ihm hinterher. Tausend Gedanken jagten dabei durch seinen Kopf. Was hatten sie dort nur angestellt? Wie um Himmels willen konnte plötzlich alles in Flammen stehen? Sie hatten doch beide noch so viel vor, standen doch erst am Anfang. Man würde sie bestimmt dafür zur Verantwortung ziehen. Er versuchte tief Luft zu holen und spürte ein schmerzhaftes Stechen in seiner rechten Seite. Beim Schwimmen war er in der Tat besser aufgehoben. Er fühlte seine Kräfte allmählich schwinden, die pure Verzweiflung trieb ihn jedoch weiter und ließ ihn nicht anhalten. Lass uns nicht zu spät sein …

Aber als sie endlich vor dem Schuppen ankamen, hatte sich dieser längst in ein brennendes Inferno verwandelt, und der beißende Qualm raubte ihm förmlich den Atem.

»Nein!« Zu seiner großen Verwunderung stellte er fest, dass er selbst es war, der so laut geschrien hatte. Vor seinen Augen stürzte in diesem Augenblick nicht nur die Scheune, sondern auch ihre eigene Zukunft wie ein Kartenhaus zusammen. Sein Freund dagegen war vor Schreck wie gelähmt und starrte nur mit entsetztem Blick auf das Bild des Grauens, das sich ihnen darbot. Aus, alles aus und vorbei … Sie beide hatten soeben alles verloren …

1. Kapitel

Noch jemand zugestiegen?« Lilly Sharp blickte nur kurz von ihrer morgendlichen Lektüre des Guardian auf, als sich die massige Gestalt des Fahrkartenkontrolleurs durch die Schiebetür zwängte. Sie hatte ihr Monatsticket schon griffbereit auf den freien Sitz neben sich gelegt, sodass sie es ihm nur noch entgegenhalten musste. Lilly hasste es, mitten in einem Artikel unterbrochen zu werden, vor allem wenn dieser sich mit dem Forschungsprojekt eines gewissen Dr. Walters beschäftigte – seines Zeichens Dozent für mittelalterliche Geschichte an der Universität von Canterbury und seit fast fünfzehn Jahren Lilly Sharps Vorgesetzter. Böse Zungen, darunter auch ihre langjährige Freundin Amanda, behaupteten ja steif und fest, dass Lilly bis über beide Ohren in Dr. Walters verliebt sei, aber sie wusste nur zu gut, dass dies nicht so war.

Sie mochte ihn sehr – als Vorgesetzten, als Dozenten, als Mitmenschen, und in einer gewissen Hinsicht war er ihr auch so etwas wie ein Freund geworden über all die Jahre. Sie schätzte seine ruhige, ausgeglichene Art, seine Freundlichkeit, aber auch seinen Humor und seinen fast jungenhaften Schalk, der ihm trotz seiner mittlerweile 62 Jahre nie abhandengekommen war. Sie wusste, dass er bei den Studenten sehr beliebt war. Nicht umsonst waren seine Seminare jedes Jahr kurz nach Bekanntwerden des neuen Kursangebotes innerhalb weniger Tage voll belegt. Wurde er von vielen Studienanfängern noch mehr oder weniger zufällig gewählt, so waren viele von ihnen in den folgenden Jahren regelrechte Dr.-Walters-Fans, die ganz bewusst nach seinen Kursen Ausschau hielten.

Bereits im Februar kamen die ersten zu ihr ins Sekretariat, und die Fragen waren immer die gleichen: Ob sie ihnen denn schon sagen könnte, welche Seminare das nächste Jahr angeboten würden? Ob man sich denn schon vorsichtshalber auf einer Liste eintragen könnte? Nicht zu vergessen natürlich die von Panik ergriffene Studentenschaft, die plötzlich irgendwo erfahren haben wollte, dass Dr. Walters nächstes Jahr gar nicht mehr da sein, sondern schon seinen wohlverdienten Ruhestand genießen würde. Bisher konnte sie diese aufgebrachten Gemüter immer mit einem Lächeln und einem entschiedenen Kopfschütteln beruhigen. Aber nächstes Jahr würde dies das letzte Mal sein, denn in zwei Jahren war Schluss! Und mit vierundsechzig hatte er sich seine Pensionierung wahrlich verdient.

Als vor fünf Jahren seine Frau nach jahrelanger Krankheit an Krebs gestorben war, hatte Lilly große Angst gehabt, dass er sich von diesem Schock nie erholen und auch nicht mehr unter Menschen gehen würde. Elizabeth Walters war eine wundervolle Frau gewesen, die ihr schweres Schicksal klaglos angenommen und bis zuletzt tapfer versucht hatte, gegen die tödliche Krankheit anzukämpfen. Von Amanda wurde Lilly dafür zwar immer als sentimental abgeurteilt, aber sie war sich trotzdem sicher, dass Elizabeths freundliches und liebevolles Wesen, das man einfach gern haben musste, in seiner Offenheit und Warmherzigkeit irgendwie weiterlebte. Und das Andenken seiner Frau war es wohl, das ihn schließlich wieder an die Universität zurückkehren ließ. Auch wenn er sich privat in den letzten Jahren sehr zurückgezogen hatte, so taten ihm der Kontakt mit den jungen Menschen und die Arbeit sichtbar gut.

In zwei Jahren würde es jedoch nicht nur für ihn, sondern auch für Lilly mit der Arbeit am Institut vorbei sein. Sie hatte diesen Entschluss schon vor Monaten getroffen und war nicht traurig darüber – ganz im Gegenteil. Natürlich würden sie sich umstellen müssen, Derek und sie, denn dann musste ein Gehalt reichen. Aber davor war ihr eigentlich nicht bange. Sie hatten keine Kinder und auch nie große Ansprüche gestellt. Ihr Häuschen in Broadstairs war abbezahlt, und kostspielige Hobbys wie Fernreisen waren noch nie eine Freizeitbeschäftigung der Sharps. Trotzdem war sie anfangs nicht sicher, wie Derek es aufnehmen würde, denn immerhin war Lilly erst 56 und könnte gut und gerne noch ein paar Jährchen arbeiten, obwohl ein gewisser Dr. Walters im Ruhestand war.

Sie musste jedoch gar nicht viel erklären, Derek hatte seine Frau auch so verstanden. Dass sich einiges am Institut geändert hatte im letzten Jahr, vor allem seit Professor Parson die Rektoratsstelle angetreten hatte, dass die Stimmung im Kollegium nicht mehr die gleiche war, dass hintenrum viel getuschelt und gelästert wurde – kurzum, dass die Arbeit einfach nicht mehr so viel Spaß machte, wie sie das früher tat, und nur die gute Zusammenarbeit mit Dr. Walters und der Kontakt mit den vielen jungen Menschen momentan die einzigen Gründe für Lilly waren, noch zwei Jahre weiterzumachen.

»Professor Dr. Christopher Parson, Rektor am Institut für mittelalterliche Geschichte in Canterbury und selbst Absolvent der Oxford-Universität, ist hocherfreut, den Forschungsauftrag zum Thema Kindheit und Jugend im Mittelalter von einem Dozenten seines Instituts ausführen lassen zu dürfen. Er werde Dr. Stephen Walters unterstützen, wo er nur könne, und ihm mit Rat und Tat zur Seite stehen, sofern seine bescheidenen Kenntnisse dafür ausreichen.«

»Tsss, das ist ja wieder typisch!«

»Entschuldigen Sie, aber ich bin verpflichtet, Ihren Fahrschein zu kontrollieren.«

»Wwwas?« Die Stimme des Schaffners ließ Lilly hochschrecken. Sie war so in den Artikel vertieft gewesen, dass sie ihn vollkommen vergessen hatte.

»Oh ja, natürlich. Ich … Entschuldigung, aber ich … ich habe nur laut gedacht.«

Lilly fühlte, wie sich eine unangenehme Hitze in ihrem Gesicht breitmachte. Bestimmt sehe ich jetzt aus wie eine überreife Tomate, dachte sie ärgerlich. Und an allem war nur Professor Parson schuld! Nachdem der Schaffner mit einem sehr gründlichen Blick zuerst ihren Fahrschein – als ob man nicht schon aus der Ferne hätte sehen können, dass es sich um eine Monatskarte handelte – und dann auch noch Lilly selbst eingehend gemustert hatte, stopfte sie das Ledermäppchen ungewohnt heftig in ihre große Umhängetasche zurück.

Jawohl, an allem war Professor Dr. Christopher Parson schuld! An allem! Und der Artikel war der beste Beweis dafür. Bescheidene Kenntnisse … pah … jeder wusste doch, dass er Oxford-Absolvent war. Parson selbst ließ schließlich keine Gelegenheit aus, es an geeigneter Stelle zu erwähnen. Und die Universitätsleitung musste natürlich auch noch einen großen Bericht darüber zu seinem Amtsantritt in die Historikerzeitung setzen. Bisher hatte Lilly diese immer gerne gelesen, vor allem weil viele von Dr. Walters’ Studenten, die sie mitunter auch persönlich kannte, daran beteiligt waren, aber seit letztem Herbst war ihr die Lust daran gründlich vergangen. Womöglich war demnächst noch eine exklusive Homestory über diesen »Stern am Akademikerhimmel« darin zu finden. Lilly hatte nebenbei auch mitbekommen, dass das studentische Engagement für die Redaktion spürbar nachgelassen hatte. Kein Wunder. Parson war einer jener jungen, forschen Akademiker, die den alten Hasen zeigten, wo es wirklich langging. Und dabei ließ er keine Gelegenheit aus, sich selbst in den Vordergrund zu drängen, und zwar in einer Art, die Lilly, und nicht nur ihr, das wusste sie nur zu genau, sehr zuwider war: falsche Bescheidenheit, die einer bodenlosen Arroganz gleichkam!

Aber das Schlimmste an der ganzen Sache: Parson selbst schaffte es tatsächlich, ohne eigenen großen Arbeitsaufwand den Ruhm einzuheimsen. Natürlich hatte er es geschafft, den Arbeitsauftrag nach Canterbury zu holen. Dass Dr. Walters aber schon seit Jahren an dem Projekt arbeitete und dafür auch bereitwillig seine Freizeit opferte, das tat natürlich nichts zur Sache! Kein Wunder, dass sie den Zuschlag für das Projekt bekamen. Schließlich konnte Parson ein fertiges Konzept mit einigen vielversprechenden, noch nie untersuchten Quellen vorlegen – Quellen, die Dr. Walters in mühevoller Kleinarbeit gefunden und ausgewertet hatte. Aber wenn es nur das wäre! Parson schmückte sich nicht nur mit dem Erfolg anderer Leute – oh nein! Er hielt es noch nicht einmal für nötig, seine eigenen Aufgaben selbst zu erledigen. Lilly wusste dies aus erster Hand.

Deborah Winter war Parsons persönliche Assistentin – Professor Parson hatte natürlich nicht so etwas Gewöhnliches wie eine Sekretärin – und es passierte mindestens dreimal täglich, dass eben diese Assistentin bei Lilly anrief, weil sie wieder einen Stau im Kopiergerät verursacht hatte oder verzweifelt eine Datei im Computer suchte. Aber der armen Deborah machte Lilly keinen Vorwurf. Sie war in Ordnung, nicht die Klügste vielleicht, aber immer nett und freundlich und dankbar für jede Hilfestellung. Lilly wusste schon gar nicht mehr, wohin mit der ganzen Schokolade. Nur gut, dass Dr. Walters so gerne etwas Süßes aß. Immerhin war Deborah, wie sie ihr eines Tages anvertraute, erst nach etlichen Jahren, in denen sie die häusliche Pflege ihrer Mutter übernommen hatte, wieder ins Berufsleben eingestiegen, da musste man eben etwas toleranter sein. Bei ihren Rettungsaktionen erfuhr Lilly außerdem immer so einiges.

Zum Beispiel, dass der liebe Professor Parson noch nie selbst ein Seminar vorbereitet hatte. Das durfte seine Heerschar an akademischen Hilfskräften erledigen, die sich förmlich um diese Aufgaben rissen und gar nicht merkten, wie sie ausgenutzt wurden, hofften sie doch, durch ihren unermüdlichen Einsatz nach einem erfolgreich beendeten Studium eine der begehrten Dozentenstellen zu erhalten. Lilly vermutete mittlerweile sogar schon, dass er auch seine Vorlesungen nicht selbst verfasste, sondern diese nur mit einem selbstgefälligen Grinsen seiner staunenden Studentenschaft vortrug – unterstützt natürlich von zahlreichen technischen Hilfsmitteln, die das Ganze zu einer wahren Marketingpräsentation verkommen ließen. Sie selbst hatte sich gleich zu Anfang des Jahres in einen Hörsaal gesetzt und war danach mehr als bedient.

Natürlich hatte sie dies auch gegenüber Dr. Walters angedeutet, aber er hatte überhaupt nicht angemessen reagiert. Professor Parson sei ein vielbeschäftigter Mann und sehr um den Ruf der Universität bemüht, und außerdem sei ein Großteil davon sowieso nur Gerüchte, und für diese habe er sich noch nie interessiert. Aber Lilly wusste, dass er nicht wirklich so ruhig war, wie er sich nach außen hin gab. Sie hatte noch gut den Dienstag vor drei Wochen in Erinnerung, als es in Dr. Walters’ Büro zu einem äußerst unangenehmen Gespräch kam. Das erste dieser Art überhaupt, seit sie mit ihm zusammenarbeitete. Noch nie hatte es Krach mit einem Kollegen und schon gar nicht mit einem Vorgesetzten gegeben. Er wurde immer von allen respektiert und gemocht und seine Arbeit von allen – zu Recht – sehr geschätzt. Eine Ausnahme bildete dabei offensichtlich Professor Parson.

Er habe sich die eingereichten Fragen für die Abschlussklausuren angeschaut, meinte er süffisant, und dabei festgestellt, dass diese doch wohl viel zu nah an den Aufsatzthemen seien und die Studenten vor keinerlei neue Herausforderung stellten. Am Anfang blieb Dr. Walters ganz ruhig und sachlich, und Lilly hörte nur ein leises Murmeln seinerseits. (Parson dagegen sprach wie immer mit einer durchdringenden Lautstärke und störte sich überhaupt nicht daran, dass andere Leute eventuell etwas mitbekamen.) Lilly hatte mittlerweile sogar schon den Verdacht, dass er sie mit voller Absicht mithören lassen wollte, nur um Dr. Walters vor seiner eigenen Sekretärin brüskieren zu können. Aber das konnte er nicht – nein, niemals würde ihm das gelingen! Sie hätte ihm an diesem Tag eine ganz andere Antwort entgegengeschleudert, aber sie wurde ja nicht gefragt.

Dr. Walters dagegen beließ es bei einem einfachen »Ich denke nicht, dass meinen Examensfragen das nötige Niveau fehlt, aber Sie können gerne unsere Prüfungskommission einschalten, falls Sie ernsthafte Zweifel haben sollten.« Allerdings hatte seine Stimme plötzlich einen ganz anderen Klang und jegliche Freundlichkeit war aus ihr verschwunden. Parson dachte wohl an das bevorstehende Zeitungsinterview und an die Arbeit, die das von ihm akquirierte Projekt zweifellos verlangen würde, Arbeit, die womöglich an ihm hängenbleiben könnte, und verzichtete klugerweise auf weitere Kommentare.

Aber das Gespräch hatte bei Dr. Walters trotzdem tiefe Spuren hinterlassen, das sah Lilly ganz deutlich. Noch nie wurde seine Kompetenz von jemandem angezweifelt! Und dann kommt dieser aufgeblasene Schnösel daher und plötzlich war alles falsch und schlecht. Laut Deborah hatte er wohl gegenüber anderen Dozenten ähnliche Kommentare fallenlassen, und nicht alle reagierten so besonnen wie Dr. Walters. Die Stimmung am Institut hatte sich deshalb in den letzten Monaten zusehends verschlechtert, und es gab nicht wenige, die insgeheim hofften, dass sich der »Sonnenkönig«, so sein Spitzname unter den Dozenten, bald schon wieder einer neuen Aufgabe weit entfernt von Canterbury widmen möge.

Mit einem Ruck hielt der Zug an der Canterbury West Station an. Da Examenszeit war, fuhr Lilly eine Stunde früher als gewöhnlich zur Arbeit. Nicht weil sie das gemusst hätte, nein, sie tat es eigentlich nur Deborah zuliebe. Die versiegelten Prüfungsbögen wurden schon gegen halb acht von einem Mitglied der Kommission im Rektorat abgeholt, dort vor Zeugen geöffnet und genauestens kontrolliert und anschließend im Prüfungssaal verteilt. Um neun Uhr durften die Prüflinge, von denen die ersten schon eine Stunde vorher mit bleichen Gesichtern, hektisch in irgendwelchen Unterlagen blätternd, vor dem Eingang warteten, dann loslegen. Lilly zog es deshalb vor, schon kurz nach sieben im Büro zu sein, um mit Deborah in aller Ruhe den Tag vorbereiten zu können. Die Arme hatte deswegen ein ganz schlechtes Gewissen und gestern wiederholt darum gebeten, Lilly möge doch erst später ans Institut kommen. Als Dr. Walters letzten Sommer Professor Sanders nach dessen Herzinfarkt unerwartet vertreten musste, waren er und Lilly auch für den gesamten Prüfungsablauf am Institut verantwortlich. Aber sie hatten die Aufgabe mit Bravour gemeistert, wie ihnen von allen Seiten versichert wurde.

Deshalb wollte sie Deborah, so gut es ging, unter die Arme greifen, denn die Arme musste das ja bald alleine schaffen. Parson war ihr erwartungsgemäß keine Hilfe. Er sah seine Arbeit damit getan, körperlich anwesend zu sein und sich ab und zu vor den Vertretern der Prüfungskommission wichtig zu machen, aber das war’s dann auch schon. Deborah hatte gestern angedeutet, dass ihm das frühe Aufstehen offensichtlich gar nicht behagte, denn er lief seit einiger Zeit mit ziemlich übelgelauntem Gesicht durch die Gegend und schien teilweise regelrecht geistesabwesend zu sein. Als ob er in seinem Normalzustand nicht schon anstrengend genug wäre, dachte Lilly ärgerlich. Mit einem tiefen Seufzer stieg sie in den Bus, um damit zum Campus zu fahren, der sich etwas außerhalb der Stadt auf einem weitläufigen Areal befand.

Da der morgendliche Berufsverkehr allmählich einsetzte, ging es teilweise nur stockend vorwärts, und der Bus musste immer wieder anhalten. Gedankenverloren blickte Lilly während der Fahrt aus dem Fenster, ohne jedoch die hektischen Menschen und unzähligen Fahrzeuge richtig wahrzunehmen. Trotz der guten Zusammenarbeit mit Dr. Walters und der Freude, die sie eigentlich an ihrem Beruf hatte, fragte sie sich manchmal, ob die jetzige Situation nicht Grund genug wäre, sogar schon dieses Jahr aufzuhören. Vielleicht war das Auftauchen von Professor Parson ja ein Zeichen dafür, dass jetzt eine jüngere Generation am Zuge war.

Eine Idee machte sich seit etwa zwei Wochen in ihrem Kopf breit und ließ sie einfach nicht mehr los. Anfangs schien es die ideale Lö sung überhaupt zu sein, aber mittlerweile war sie sich dessen nicht mehr so sicher. Ihre Hände krampften sich instinktiv um die Henkel ihrer Tasche, als sie jetzt daran dachte. In schwachen Momenten wie diesen zwang sich Lilly dann stets, einen kühlen Kopf zu bewahren, aber das war gar nicht so einfach. Vor allem den Gedanken an Derek musste sie ganz weit von sich schieben.

2. Kapitel

Etwa zur gleichen Zeit fuhr Professor Dr. Christopher Parson seinen dunkelblauen Audi TT auf den Parkplatz der historischen Fakultät. Er tat dies immer in gewohnt flotter Manier und nicht selten drehten sich Studenten, aber auch einige Dozenten, das sah Parson nur zu genau, mit neidischen Blicken nach ihm und seinem Auto um. Er hatte den Wagen erst letztes Jahr gekauft, sozusagen als kleine Belohnung für sich selbst für die Professorenstelle hier in Canterbury. Dass er damit oft auch beim weiblichen Geschlecht enormen Eindruck schinden konnte, machte das Ganze natürlich noch besser. Obwohl er dafür nicht wirklich einen Sportwagen gebraucht hätte.

Christopher Parson war ein durchaus attraktiver Mann – schwarzhaarig, groß, breitschultrig, und peinlichst darum bemüht, sich seine mittlerweile 45 Jahre nicht ansehen zu lassen. Bei der Bräune seiner Haut, die ihn immer aussehen ließ, als wäre er gerade vom Südseeurlaub zurückgekehrt, musste das Solarium etwas nachhelfen, und auch die eine oder andere graue Strähne wurde gekonnt überfärbt. Obwohl er eigentlich jegliche Form von Sport verabscheute und sich schon in jungen Jahren nie als besonders sportlich erwiesen hatte, hatte er sich dennoch vor einiger Zeit dazu entschlossen, zweimal pro Woche ein Fitness-Studio in Dover zu besuchen (natürlich nicht in Canterbury, denn dort könnte er ja womöglich bei seinen schweißtreibenden Übungen gesehen werden). Denn noch mehr als körperliche Anstrengung hasste er Männer mittleren Alters, die unübersehbar einen stattlichen Bierbauch vor sich hertrugen. Zu dieser Gruppe würde er hoffentlich niemals gehören. Dem spöttischen Blick seiner Frau, wenn er seine Sporttasche packte, versuchte er dabei immer tunlichst zu entgehen.

Wie immer, so war er auch an diesem Morgen äußerst elegant und teuer gekleidet. Der schwarze Anzug war ein Designerstück aus London, und das Blau seines Hemdes war perfekt mit der gestreiften Krawatte und dem kleinen Einstecktuch abgestimmt. Doch anstatt mit Beifall heischenden Schritten Richtung Fakultätsgebäude zu schreiten, wie dies normalerweise seine Art war, blieb er heute einige Minuten regungslos hinter dem Steuer sitzen und fühlte eine mittlerweile vertraute Sehnsucht in sich aufsteigen. Den Motor wieder anlassen, aufs Gaspedal treten und einfach davonfahren … und nach Möglichkeit nicht mehr wiederkommen. Dieses Gefühl drängte sich immer stärker in ihm auf, und die Lust, ihm einfach nachzugeben, wuchs jeden Tag.

Die frühmorgendliche Präsenz während der Examenszeit nervte ihn gewaltig. Jeden Morgen das gleiche unnötige Theater mit den Fragebögen. Dieser aufgeblasene Wicht von der Prüfungskommission schien die Zeremonie regelrecht zu genießen. Wahrscheinlich war es der einzige Augenblick im Jahr, an dem der sich hervortun konnte. Als ob es einen Unterschied machte, ob Deborah das alleine erledigte oder er mit dabei stand. Wobei, wenn er an das Chaos dachte, das sie gestern schon wieder verursacht hatte, als er nach Unterlagen aus dem Archiv fragte. Kurz nach sechs hatte er schließlich resigniert aufgegeben, darauf zu warten, und war nach Hause gefahren. Hastig blickte er bei dem Gedanken auf seine Rolex. Hoffentlich hatte sie gestern das notwendige Material noch bekommen und auch auf seinen Schreibtisch gelegt, dann konnte er jetzt gleich die betreffenden Artikel heraussuchen. Da diese nervtötende Lilly Sharp sich tatsächlich einbildete, jeden Morgen mitmischen zu müssen, und Deborah auf Schritt und Tritt verfolgte, hoffte er inständig, sein frühes Aufstehen hatte sich gelohnt, und er konnte wenigstens ein paar Minuten alleine in seinem Büro sein. Bloß weil diese alte Jungfer und ihr hochheiliger Walters die Examen letztes Jahr – ausnahmsweise – organisierten, gab ihr das noch lange nicht das Recht, in seinem Vorzimmer rumzuspazieren. Außerdem dürfte nach einer guten Woche selbst eine Deborah Winter die tagtägliche Prozedur mittlerweile kennen.

Aber dieses allmorgendliche Hickhack am Institut war nur die Spitze des Eisberges, die Krönung einer für ihn unerträglichen Situation. Seit ein paar Wochen glich sein nach außen hin so strahlendes Leben einem nicht enden wollenden Albtraum. Eine Hiobsbotschaft jagte die nächste, und was das Allerschlimmste war, er hatte nicht die leiseste Ahnung, wie er die ganze Lawine stoppen konnte. Er wusste nicht einmal, an welcher Front er zuerst kämpfen sollte. Nein, das stimmte nicht ganz. Er wusste es sehr wohl, aber gleichzeitig merkte er auch, dass jeder Kampf in diese ganz bestimmte Richtung verloren war, bevor er überhaupt anfing. Niemals würde er das ungläubige Staunen in Davids Augen vergessen, das allmählich blankem Entsetzen gewichen war. Er vermied es, das Wort Hass mit seinem Sohn in Verbindung zu bringen, aber das war wohl das einzige Gefühl, das dieser noch für ihn aufbrachte.

Christopher wusste um seine Wirkung auf Frauen und hatte in seiner mittlerweile zwanzigjährigen Ehe auch die eine oder andere Gelegenheit nicht ausgelassen, diese auszuprobieren. Miriam und er hatten sich einfach auseinandergelebt, so zumindest würde ein Außenstehender es wohl formulieren. Er Universitätsprofessor, Rektor einer Fakultät, ständig in Besprechungen, auf Kongressen, mit Forschungsarbeiten und Studenten beschäftigt, und sie … seine Frau, eine Art Anhängsel sozusagen, deren Hauptaufgabe wohl darin bestand, das von ihm verdiente Geld wieder auszugeben. Aber eigentlich hatte es nie einen gemeinsamen Punkt gegeben, von dem aus sie sich entfernen konnten, weil sie nie richtig zusammengehörten. Sie hatten das beide relativ schnell nach der Hochzeit festgestellt, aber eine Art stille Übereinkunft getroffen, ihr Leben und ihre Ehe einfach so weiterlaufen zu lassen. Schließlich war zu diesem Zeitpunkt David schon da, und auch wenn die Vater-Sohn-Beziehung eher einem sporadischen Treffen zwischen entfernten Verwandten glich, hätte Christopher niemals einer Scheidung zugestimmt.

Aber Miriam hätte dies auch nie vorgeschlagen. Sie hatte sich im Laufe der Jahre ihre eigene kleine Welt aufgebaut, in der er schon lange keine Rolle mehr spielte, und dabei schien es ihr immer gleichgültiger zu werden, was er abseits ihrer Ehe tat. Da David und Emily schon mit elf Jahren aufs Internat kamen, konnte sie sich bald vollkommen ihren beiden Leidenschaften – Malerei und Kunstgeschichte – widmen, die ihr, wie Christopher sich insgeheim eingestehen musste, immer mehr am Herzen zu liegen schienen als ihre eigene Familie. Dennoch musste er seiner Frau Respekt zollen. Niemals hatte sie ihn vor den Kindern schlechtgemacht, ihnen nicht auch noch das bisschen Vater genommen, das er ihnen bieten konnte. Nein, Miriam war kein Vorwurf zu machen, auch wenn David sie jetzt in seine grenzenlose Wut mit einbezog.

Beim Gedanken an seinen Sohn krampfte sich Christophers Inneres schmerzhaft zusammen. Sie hatten nie eine wirklich herzliche Beziehung zueinander, und als David ins Internat kam, wurde auch die emotionale Distanz zwischen ihnen immer größer. Anders als Emily gab ihm sein Sohn immer das Gefühl, seine Vaterrolle besonders erbärmlich auszuführen. Denn während seine Tochter ihn viel zu sehr vermisste und die gemeinsamen Stunden mit geradezu kindlicher Freude genoss, hatte Christopher bei David immer das Gefühl, versagt zu haben – nicht nur als Vater.

Vor ein paar Jahren – David war gerade fünfzehn geworden – hatte er sich immer öfter dabei ertappt, dass er seinen Sohn beneidete, dass David genau das Leben führte, das auch er gerne gehabt hätte. Scheinbar mühelos war er einer der Klassenbesten, überaus beliebt in der Schule, im Freundeskreis und innerhalb seiner Schwimmmannschaft – Davids großer Leidenschaft. Dass die Mädchen schon bald Schlange standen, war nur eine logische Konsequenz. Für viele Freunde und Kol legen von ihm nichts Ungewöhnliches, kam er doch damit offensichtlich ganz nach seinem Vater. Aber Christopher wusste, dass dies nur Äußerlichkeiten waren und es in Wirklichkeit anders war … ganz anders, und Miriam wusste es auch. Deshalb gehörten David und Emily in ihre Welt, zu der ihm der Zugang immer häufiger versperrt blieb. Seine Frau nämlich kannte seine teilweise sehr mühsamen Anfänge, seine fast schon verzweifelten Bemühungen, sich zu etablieren und anerkannt zu werden, das Nicht-einsehen-Wollen, dass man womöglich nicht dazugehörte. Aber er hatte sich schließlich durchgekämpft, hatte sich nie von seinem Weg abbringen lassen und allen klargemacht, dass er sehr wohl zur Spitze gehörte und es nicht nur das Vermögen seiner Eltern war, das ihm den Weg nach Oxford geebnet hatte.

Allerdings fragte er sich in der letzten Zeit immer öfter nach dem Preis, den es dafür zu zahlen galt. Seine zerrüttete Ehe war offensichtlich nur einer davon. David dagegen verkörperte Christophers Traum. Er lebte ohne große Anstrengung das Leben, das eigentlich ihm – seinem Vater – von Anfang an hätte zustehen müssen. Und deshalb war es an der Zeit gewesen, dass Christopher ihm etwas die Grenzen aufgezeigt hatte, dass David spürte, dass sein Vater mit ihm mithalten, nein, ihn sogar übertrumpfen – spielend übertrumpfen – konnte, wenn er wollte. Aber gerade als sein Vater hätte er auch wissen müssen, wozu sein Sohn fähig war, wozu er ihn mit diesem Unterfangen getrieben hatte und womöglich noch treiben würde. Christopher musste sich eingestehen, dass er ihn vollkommen unterschätzt hatte. David war völlig unberechenbar geworden, ein Pulverfass, das jeden Moment neu explodieren konnte.

»Ist alles in Ordnung mit Ihnen, Mr. Parson?«

Die Stimme des Hausmeisters und sein gleichzeitiges energisches Klopfen am Autofenster ließen Christopher hochfahren. Ihm war gar nicht bewusst, dass er die ganze Zeit seinen Kopf in den Händen vergraben auf dem Lenkrad abgestützt hatte. Mit einem gezwungenen Lächeln machte er die Fahrertür auf und stieg aus.

»Ja, ja, Mr. Trevis. Hab gestern nur etwas zu tief ins Glas geschaut. Sie wissen schon … «

»Aber, natürlich, Sir. Kann ich irgendetwas für Sie tun?«

»Nein, nein, vielen Dank, es … es geht schon. Sie entschuldigen mich. Ich werde dringend erwartet.«

Und bevor Mr. Trevis noch etwas erwidern konnte, hatte Christopher Parson sich an dem Hausmeister vorbeigeschoben und eilte Richtung historischer Fakultät. Der ging ihm jetzt gerade noch ab! Es reichte ihm schon, dass er diese unmögliche Sharp gleich wieder ertra gen musste. Deborah konnte zwar manchmal auch anstrengend sein, aber dafür hatte sie ganz bestimmt andere Qualitäten, dessen war er sich sicher, und deshalb hatte er sie schließlich auch eingestellt. Mochten unter den vielen Bewerberinnen auf seine Anzeige durchaus einige dabei gewesen sein, die mehr fachliche Kompetenz aufwiesen … Aber was wollte er schon mit einem Vorzimmerbesen à la Sharp?!

Ein müdes Lächeln begleitete seine Gedanken an Deborahs schlanke, aber an den wichtigen Stellen wohlproportionierte Figur, an die leichte Röte, die sich in ihren Wangen breitmachte, wenn wieder etwas schiefgegangen war, was nur allzu häufig der Fall war. Dem Ring an ihrer rechten Hand hatte er entnommen, dass sie verheiratet war, und auf sein Nachfragen hin hatte sie dies auch bejaht. Aber einen glücklichen Eindruck schien sie ihm dabei nicht zu machen, und als er ihren Mann, einen absolut uninteressanten Langweiler, auf der letzten Weihnachtsfeier kennengelernt hatte, wunderte ihn dies auch nicht mehr. Er musste sich dringend ein bisschen mehr um sie kümmern.

Heute würde sich allerdings Dr. Walters’ Vorzimmerdrachen das letzte Mal in seinem Büro ausbreiten. Das wollte er dieser alten Jungfer jetzt dann auch gleich unter die Nase reiben. Mit einem hämischen Grinsen dachte er an das Gesicht, das sie dabei machen würde. Er wusste, dass sie ihn nicht mochte, nein … hasste! Vor allem seit er sich vor ein paar Wochen ihren Dr. Walters gegriffen hatte. Das war auch einer der Sorte, der meinte, es gehe immer im alten Trott weiter. Aber er musste aufpassen. Der Alte war eigentlich ein heller Kopf und seine stärkste Waffe für das neue Forschungsprojekt, und er durfte ihn nicht vergraulen. Nicht jetzt, da er schon genügend andere Sorgen hatte. David war nicht die einzige Front, an der er zu kämpfen hatte, wenn auch die schwerste.

Als er an sein letztes Gespräch mit der jungen Frau dachte, stieg plötzlich eine unglaubliche Wut in ihm auf. Diese Anschuldigungen würde er sich nicht weiter gefallen lassen. Es war eine einzige Farce, ein dummer Witz! Aber so nicht! Er brauchte seine Kraft jetzt wahrlich für wichtigere Dinge. Er würde ein paar Scheinchen drauflegen, und dann war diese leidige Sache ganz schnell erledigt, dessen war er sich sicher. Wenn es um Geld ging, hatte noch niemand nein gesagt. Das würde er dieser Wahnsinnigen auch beim nächsten Mal klarmachen.

Christopher Parson war mittlerweile vor seiner Bürotür angekommen und suchte in seiner Jackettasche nach seinem Schlüssel. Missmutig sperrte er die Tür auf. Es würde alles wieder gut werden … Irgendwann … Es konnte doch nicht immer so weitergehen. Obwohl ihn in letzter Zeit ständig Magenschmerzen plagten, ging er nach wenigen Minuten in die angrenzende Kaffeeküche, um sich einen starken Kaffee zu kochen. Eigentlich sah er das ja nicht als sein Aufgabengebiet an – wie so manches hier –, aber wenn er nur an Deborahs abenteuerliches Gebräu dachte, das sie ihm jeden Tag aufzutischen versuchte, wurde ihm schon schlecht. Und bei Lilly Sharp musste er befürchten, jeden Moment vergiftet zu werden, abgesehen davon, dass er diese Person niemals um etwas bitten würde … ganz im Gegenteil!

Gerade als er die Kaffeemaschine einschalten wollte, glaubte er ein Geräusch aus seinem Büro zu hören. Wer war denn um diese Zeit schon da? Und vor allem – wer marschierte hier, ohne um Erlaubnis zu fragen, direkt in sein Allerheiligstes? Deborahs hochhackige Schuhe hätte er doch schon auf der Treppe gehört. Wahrscheinlich diese penetrante Sharp. Umso besser, dann konnte er ihr gleich sagen, was Sache war. Mit energischen Schritten ging er den Korridor entlang und direkt in sein Büro. Doch zu seiner Verwunderung war der Raum leer. Seltsam, dachte er, ich hätte schwören können, jemanden gehört zu haben. Gerade als er sich wieder umdrehen und auf den Gang hinausgehen wollte, nahm er im rechten Augenwinkel eine Bewegung wahr. Aber ihm blieb keine Zeit mehr, darüber nachzudenken, warum sich jemand hinter der Tür versteckt hatte, denn der Stich kam ganz gezielt und traf ihn mitten ins Herz. Er spürte keinen Schmerz, nur Kälte, die sich plötzlich in ihm ausbreitete … furchtbare Kälte.

3. Kapitel

Marc Trevis sagte später bei der Polizei aus, dass er plötzlich einen markerschütternden Schrei aus dem ersten Stock der historischen Fakultät gehört habe, als er gerade die Blumenrabatten vor dem Gebäude bearbeitete. In der Nacht hatte irgendjemand ganz fürchterlich in den Beeten gewütet, wahrscheinlich ein paar betrunkene Studenten, die ihre überstandenen Examen gefeiert und dabei wieder keine Grenzen gekannt hatten. Erst letzte Woche hatte er vor der Archäologie, die sich direkt im Nachbargebäude befand, die unschönen Überbleibsel einer durchzechten Nacht beseitigen müssen.

Wie jeden Morgen so war er auch heute schon gegen halb sieben auf dem Campus. Anders als bei den übrigen Angestellten der Verwaltung und des Lehrbereiches hatte dies bei ihm jedoch nichts mit der allgemeinen Prüfungssituation zu tun. Trevis liebte die morgendliche Ruhe und das um diese Zeit fast menschenleere Gelände. Noch eine Stunde, vielleicht ein bisschen mehr, dann würde hier der tägliche Trubel mit Tausenden von Studenten beginnen. Studenten, die quer über die Rasenflächen liefen, obwohl es verboten war, die ihren Müll einfach irgendwo entsorgten und die nicht selten dumme und herablassende Sprüche für einen Hausmeister wie ihn übrighatten. Pah … die glaubten wohl, sie wären was Besseres.

Trevis’ Eltern hatten nie ein sonderliches Interesse an der Bildung ihrer Kinder gezeigt. Sein Vater war ein ständig arbeitsloser Säufer, an dessen Unglück immer die anderen schuld waren und vor dem man am besten Reißaus nahm, wenn er im Vollrausch nach Hause torkelte. Seine Mutter versuchte verzweifelt, die Familie über Wasser zu halten, und ging jeder nur erdenklichen Tätigkeit nach – Putzfrau, Serviererin, Küchenhilfe, Näherin. Als Kind hatte Trevis immer das Gefühl, dass es nichts gab, was seine Mutter nicht konnte. Aber das Geld reichte gerade einmal, um ihn und seine beiden Geschwister von der Straße fernzuhalten. Sobald sie älter wurden, mussten sie dazuverdienen, und für Schule und Lernen war nie viel Zeit. Seine Schwester und sein Bruder hatten beide ihr Glück in London versucht und fristeten dort jetzt ein mehr oder weniger tristes Dasein.

Trevis jedoch war bei seiner Mutter geblieben. Sein Vater war mittlerweile so unberechenbar geworden, dass er sie nicht mit ihm alleine hatte zurücklassen wollen. Als er eine Lehrstelle auf dem Bau angeboten bekam, hatte Trevis sofort begeistert zugesagt. Endlich eigenes Geld, vielleicht bald die Möglichkeit, in eine schönere Wohnung zu ziehen. Aber das Schicksal meinte es anders: Chronische Rückenschmerzen machten eine dauerhafte Beschäftigung auf der Baustelle unmöglich. Trevis hatte allerdings den Elan und die Kampfkraft seiner Mutter geerbt und war sich danach für keine Tätigkeit zu schade. Als sich sein Vater eines Tages einen Schnaps zu viel genehmigte und mitten in der Kneipe tot umfiel, verspürte er nur riesengroße Erleichterung und schämte sich seiner Gefühle nicht. Gemeinsam mit seiner Mutter zog er daraufhin in ein kleines Häuschen an den Stadtrand von Canterbury. Obwohl sie ihn immer wieder drängte, doch endlich zu heiraten und eine eigene Familie zu gründen, gefiel ihm sein Leben so, wie es war. Und als die Universität einen Hausmeister für die geschichtliche Fakultät suchte und er den anderen Bewerbern vorgezogen wurde, war sein Glück perfekt!

Was brauchte er einen Universitätsabschluss, um glücklich und zufrieden leben zu können?! Vor allem wenn er an Annie, seine Frau, dachte. Als seine Mutter ein Pflegefall wurde, kam sie jeden Tag über den Sozialdienst zu ihnen und kümmerte sich um sie. Nicht, dass Trevis das nicht selbst hätte machen können. Aber dann hätte seine neue, gut bezahlte Arbeit darunter gelitten und das hätte seine Mutter niemals akzeptiert. Insgeheim vermutete er, dass ihr der externe Pflegedienst in Form von Annie ganz recht kam, denn als sie ihr von ihrer Verlobung berichteten, hatte sie nur zufrieden gelächelt. Kurz nach der Hochzeit war sie gestorben – Gott sei Dank ohne lange leiden zu müssen.

Trevis war gerade dabei, die zertrampelten Blumen zu begutachten, als er im Augenwinkel eine Frau wahrnahm. Als er aufblickte, erkannte er Lilly Sharp, die ihn wie immer freundlich grüßte, bevor sie die Aula betrat. Nette Frau, dachte er. Nicht eine von diesen eingebildeten Vorzimmerdamen, die sich auch für etwas Besseres hielten. Das beste Beispiel kam gerade mit ihrem Kleinwagen auf den Parkplatz gefahren. Diese aufgetakelte Deborah Winter war ihm schon länger ein Dorn im Auge. Auch wenn sie wahrscheinlich tatsächlich immer viel zu tun hatte, musste sie sich noch lange nicht so aufführen, als sei sie Frau Professor persönlich. Er war schließlich auch nicht zu seinem Vergnügen hier.

Zu seiner großen Verwunderung grüßte sie ihn heute jedoch äußerst freundlich und schenkte ihm sogar ein kleines Lächeln. Wenn er nicht gewusst hätte, dass hinter ihm nur das Blumenbeet war, hätte er sich geradewegs umgeblickt, um nach jemand anderem Ausschau zu halten. Vielleicht hatte Mrs. Sharp sie ja zu etwas mehr Freundlichkeit ermahnt. Während seiner gelegentlichen Arbeiten auf dem Stockwerk, auf dem sich auch die Büros der Verwaltung befanden, hatte er hin und wieder mitbekommen, dass sie diesem Modepüppchen wohl öfter unter die Arme greifen musste.

Wie so oft gönnte er sich danach einen sehnsuchtsvollen Blick in Richtung Professor Parsons Wagen. Nicht, dass er direkt um das Auto herumging und es neugierig betrachtete wie so manch anderer. Nein, ein Blick aus der Ferne genügte, um ihn zum Träumen zu bringen. Ein schönes Auto … Annie und er waren zwar mit ihrem Leben sehr zufrieden, aber einmal in so einem schicken Auto durch die Gegend fahren … einmal Annie mit einer Cabriofahrt überraschen … Dieser Parson schien das gar nicht richtig zu würdigen. Schon seltsam, wie er heute Morgen über das Lenkrad gebeugt war. Von wegen zu viel getrunken. Marc Trevis wusste sehr wohl, wie man nach einer feuchtfröhlichen Nacht aussah, davon hatte ihm sein Vater zu viele Beispiele geliefert. Aber was wusste er schon von den Sorgen, die man als Universitätsprofessor hatte?! Und er war wieder einmal sehr froh, nicht zu dieser akademischen Welt zu gehören. Mit einem leichten Kopfschütteln widmete er sich wieder den Blumenrabatten, als er in diesem Moment eine Frau schreien hörte.

»Um Himmels willen … « Aufgeregt legte er die Harke zur Seite und eilte auf den Haupteingang der historischen Fakultät zu. Der Schrei kam eindeutig aus dieser Richtung. Als er die schwere Eingangstür aufzog und in die Aula eintrat, hörte er in diesem Augenblick eine zweite Person entsetzt aufschreien. Sein Blick schnellte nach oben in den ersten Stock, woher der Lärm kam, und er hastete die Treppe hinauf, immer zwei Stufen auf einmal. Sein Herz raste wie wild.

Als er die Schwingtür zum Verwaltungsbereich aufmachte, sah er Lilly Sharp und Deborah Winter in der geöffneten Tür zu Professor Parsons Büro stehen. Deborah schien einen hysterischen Anfall zu haben, denn sie schrie ununterbrochen: »Oh mein Gott, oh mein Gott, Lilly, oh mein Gott … «

Lilly hielt sie im Arm, wie eine Mutter ein weinendes Kind tröstet, und versuchte sie verzweifelt aus dem Türrahmen zu ziehen.

»Es wird alles gut, Deborah. Nicht hinschauen, Liebes. Sie können ihm nicht mehr helfen. Kommen Sie weg von hier. Kommen Sie, Liebes. Wir müssen die Polizei … « In diesem Augenblick fiel ihr Blick auf Mr. Trevis. Ihre Augen waren vor Schreck ganz starr, und sie war leichenblass im Gesicht.

»Oh, Mr. Trevis. Gut, dass Sie da sind. Ich … Er …« Sie brach mitten im Satz ab und machte eine verzweifelte Kopfbewegung in Richtung