4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Keine Verbindung hat mehr Sprengkraft als Familienurlaub und Pubertät. »Ich hab' den Geist einer 17jährigen, die Wut einer 12jährigen und den Körper einer 13jährigen. Mein Mut ist 21, Minimum. Mein Musikgeschmack ist über 40. Alles in mir hat ein Alter. Und keins ist gleich. Nur weil meine Zellen 16 Jahre alt werden, soll ich plötzlich Angst haben müssen, dass ein Stripper aus meiner Torte springt? Weil ich offiziell ›geschlechtsreif‹ bin? Und Sex haben darf, ohne dass der Kasper gleich den Schutzmann ruft? Gnade!« Sami wird bald 16, kommt allerdings mit den damit verbundenen Veränderungen nicht klar. Sie ist Musikerin und Sportlerin, aus allen anderen Welten hält sie sich neugierig, aber bestimmt heraus. Freundschaft? Wozu! Sex? Yakkk! Beziehung? Für die anderen gern, zum Beispiel für ihren Vater Pietsch oder ihre große Schwester Hannah. Für Sami selbst kein Thema. Bis sie sich - ausgerechnet in einem heftig unerwünschten FKK-Urlaub - zum allerersten Mal von der Liebe auf Links ziehen lässt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 553

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

müller hat Literatur- und Medienwissenschaften studiert und lebt seit zwei Dutzend Jahren als TV-Autor in Köln.

Er verfasst neben Comedy- und Unterhaltungsshows fürs TV auch Kabarett, Satire, Hörspiel-Serien oder Sachbücher. Und Romane. Meist mit seiner Frau, zum Beispiel die vierteilige Romanreihe „Viertelherz“.

Der Roman „Pimmelburg“ ist sein Solo-Debüt.

Mehr Infos unter www.antagonisten.de

müller

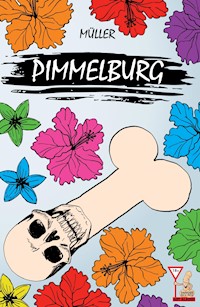

Pimmelburg

Roman

mit 8 revolutionären Pimmelbildern von Mela Holcomb

(c) 2019 müller

subbelratherstr. 307

50825 köln

www.antagonisten.de

1. Auflage

geschrieben mit Papyrus Autor 8.54 mac

Umschlaggestaltung + Grafiken: meladesign, Mela Holcomb

(c) Autorenfoto: Smilla Dankert, smilla-dankert.de

Verlag: tredition GmbH, Hamburg

ISBN

Paperback 978-3-7482-6372-2

Hardcover 978-3-7482-6373-9

e-Book 978-3-7482-6374-6

Alle Figuren in diesem Werk sind ausgedacht. Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Autors und des Verlages unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Für Zuza

»The best things in life are on the other side of your maximum fear.«

(Will Smith)

»Traue niemals einem Mann, dem der Anblick eines schlecht gezeichneten Pimmels mit Eiern kein Lächeln entlockt.«

(John Niven, »Coma«)

Prelude

Alles begann in einem beschissenen Auto namens Frau Studienrätin. Dass der alte Saab einen Namen trägt, liegt nicht, wie sonst üblich, an einer Mutter, die ein humorvoll-neckisches Verhältnis zu Gegenständen hat, besonders, wenn sie Motoren haben. Nein, neckisch-humorvoll ist nicht das, was meine Mutter gut beschreibt. Tot beschreibt sie besser.

Sie zog es vor, sich aus dem Leben zu nehmen. Vier Jahre ist das her, und ich muss leider sagen, dass der Tag, an dem wir damals von einem Wochenende bei Oma zurückkamen und merkten, dass meine Mutter uns verlassen hatte, na ja, also… dieser Tag war nur der Anfang einer sehr, sehr langen Kette beschissener Tage. Die Details erspar‘ ich dir gern, soweit es geht.

Nur so viel: Der Grund, warum ich in einem Auto namens Frau Studienrätin sitze, hat mit Pietsch zu tun, meinem Vater. Und mit Hannah, meiner älteren Schwester. Dass Hannah und ich gerade heulen, hat wieder andere Gründe, aber dazu komm ich später. Dass Frau Studienrätin unser aktueller Aufenthaltsort ist, hängt jedoch ganz unmittelbar mit der Kette beschissener Tage zusammen. Eigentlich sollten Hannah und ich gerade in Frankreich sein. In Chartres, um genau zu sein, da wo diese komischen magischen Meditationstafeln herkommen, auf die wir vor dem Schlagzeugunterricht immer starren müssen, um uns zu entspannen und die Hirnhälften irgendwie in Schwung zu bringen, keine Ahnung.

Jedenfalls, Chartres… dass wir da nicht waren, hat unterschiedliche Gründe. Ich probiere das mal einigermaßen knapp zu umreißen…

Manchmal ist Scheißebauen die einzige Alternative, um dich zu schützen. Okay, unter diesen Satz setzt Pietsch garantiert nicht seine Unterschrift. Aber so sind Väter halt. Wenn du einen Scheiße-Tsunami auf dich zurollen siehst, sind Eltern da, um dich zu retten. Manchmal glauben sie allerdings, dass sie weiter sehen können als du. Und dass du da jetzt durch musst, dass das dazu gehört, wenn man erwachsen werden will. Aber mal im Ernst: Wer will erwachsen werden?! Das passiert… und das allein ist beschissen genug.

Oh Mann, tut mir leid wegen der Sprache, aber wenn’s mich mitreißt, achte ich nicht drauf. Pass auf, wir machen’s so: Ich entschuldige mich schon jetzt für die folgenden 8.888 Scheiße-Varianten, und du liest einfach drüber weg. Danke.

Mein ganz persönlicher Wellenkamm des Scheiße-Tsunamis heißt Rhöndorf, seines Zeichens der Französischlehrer des Grauens. Das Schlimmste ist, dass er überhaupt kein Arschloch ist. Im Gegenteil. Er ist charmant, cool, gelegentlich sogar witzig – gleich drei Eigenschaften, die dich im Lehrerzimmer sehr sehr einsam machen. Und er kann sich einfühlen, hat Verständnis und Vertrauen. Schlimm. Denn genau die Schraube zieht er an, wenn du anfängst rumzuschlampen, deine Hausaufgaben nicht machst, keine Vokabeln lernst oder die Klassenarbeit verkackst. Dann sagt Röhndorf nicht: »Willst du mich verarschen, Sami? Reiß dich mal zusammen, sonst kannst du gleich eine Klasse tiefer springen.« Sondern er wendet den Muttertrick an. »Ich bin nicht sauer, Samira, ich bin einfach nur enttäuscht. Und hilflos, weil ich keinen Weg sehe, wie ich dir allein aus dieser Situation helfen kann«, jadajada.

Widerliche Psychotricks, mit einem Hundeblick vorgetragen. Grausam wirkungsvoll. Außer bei mir natürlich. Diese Tricks sind nur was für Eltern, denen der Lehrer so klarmachen will, auf welcher Seite die Schuld zu suchen ist, und dass das Desaster natürlich absolut nichts mit seiner Lehrkompetenz zu tun hat.

Na ja, nachdem ich auf dem Halbjahreszeugnis in Mathe Fünf stand, kommt kurz vor den großen Ferien noch eine »pädagogische Fünf« in Französisch dazu. Was auch immer das heißen soll. Google das mal. Zu jedem Trump-Tweet rollt dir die Suchmaschine zehn Millionen Treffer in 0,9 Sekunden runter. Aber »pädagogische Fünf«? Nada, niente, Nüsse. Dabei hatte ich in den Französischklausuren zwei Vieren und zwei Fünfen geschrieben und stand mündlich Drei. Das machte nicht mal beim Adam Riese der Froschfresser eine Fünf. Doch Rhöndorf glotzte mich an, als hätte er Gallenkoliken oder müsste zur Fremdenlegion!

In dem ›dringenden Elterngespräch‹ im Mai nickten Pietsch und Rhöndorf dann simultan und seufzten »Schlimm, schlimm«. Als wäre das nicht Schmach genug, fing Pietsch an von wegen »Samira kämpft immer noch mit so vielen Dingen, seit ihre Mutter…«, und Rhöndorf meinte »Ich weiß, ich weiß«, und ich wünschte mir, dass die beiden ihre Köpfe ineinander nickten. Ekelhaft, aber geschenkt. Denn erst mit dem gefühlt 70ten »Ich weiß«-Nicken entblößte Rhöndorf seinen teuflischen Plan.

»Ich weiß, Herr Petermann, aber wir kriegen das hin, und wissen Sie wie? Ich habe einen weiteren Begleiter für Samiras Sprachreise bestellt. Herr Schilling, ein ganz ausgezeichneter Kollege, und dazu ein ausgebildeter Psychotherapeut. Er wird sich in Chartres ausschließlich um ihre Tochter kümmern. Die Nachprüfung im August wird ein Heimspiel, das garantier ich Ihnen. Das macht Samira mit Verve und Bravour.«

What?! Mit Verve und Bravour?! Mit Pietschs begeistertem Dankesstammeln fiel ich ins Koma. Also nicht richtig natürlich. Es war mehr ein Abschweif-Koma um die tausend Möglichkeiten, wie Schilling (oder in Schülersprache »Schlitzer-Schilling«, weil er so ekelhafte gelbe Nosferatu-Fingernägel hatte, die angeblich zum Gitarre spielen waren, vielleicht aber auch, damit er keine Waffen tragen musste, wenn er seine minderjährigen Therapie-Opfer ausweiden wollte), wenn also dieser Schlitzer-Schilling mich fertig machen wollte.

Dich brauch ich ja nicht anzulügen. Du lässt dir das ja freiwillig erzählen, da will ich ehrlich sein: Ich war komplett selbst schuld. Meint auch Frau Doktor Küchler, meine Therapeutin in genau den vier Jahren, seit meine Mutter jadajada. Ich hab‘ einfach Probleme, mich zu konzentrieren. Ich weiß, das geht jedem so, man nennt das ›Unterricht‹, aber bei mir war das oft nur eine rein physische Anwesenheit. Zumindest was Mathe und Französisch anging. Da lag mein Geist immer nur im Sessel, das Kopfkino an, mit 5.1 Dolby Surround. Ich dachte mir Comics aus, malte Mitschüler, hörte im Kopf ganze Platten, die ich liebte und so oft gehört hatte, dass jede Note gespeichert war. Ich sah von außen hochkonzentriert aus und war es auch, nur eben nicht auf Mathe. Und schon gar nicht auf Französisch.

Tja, und dann kam das Elterngespräch. Und Rhönbergs teuflischer Geniestreich. Davor musste ich mich einfach schützen, irgendwie. Das ist ja wohl verständlich, oder? Egal, Hannah kam mir ja zu Hilfe…

Der Plan, meine Schwester und mich nach Frankreich zu verklappen, machte aus Lehrer- und Pietsch-Sicht sicher Sinn. Dabei beherrschte Hannah den praktischen Teil von Französisch perfekt. Das konnte ein gutes Dutzend Jungs bestätigen. Doch mit Röhndorf und Schilling drei Wochen am Stück in französischer Isolationshaft – unbezahlbar. Zumindest für mein Nervenkonto. Also hab‘ ich eine Mail aufgesetzt, in bestem Beamtendeutsch, »muss Samira leider auf die Teilnahme am Sprachunterricht in Chartres sowie auf die anschließende Nachprüfung in Französisch verzichten und die zehnte Klasse wiederholen«, jadajada. Darunter die perfekte Unterschrift von Pietsch, weil ich auf seiner ungeschützten Festplatte seine mit »Verve und »Bravour« ausgeführte Unterschrifts-Grafik fand.

Keine Ahnung, wie ich davon ausgehen konnte, dass das nicht auffliegt. Vielleicht ist es ein Zeichen, dass ich an meine Träume glaube, selbst wenn sie noch so unwahrscheinlich sind. Oder unwahrscheinlich dumm. Denn natürlich klingelte das Telefon Zuhause Sturm. Irgendwann ging eben auch Pietsch dran, und was folgte, war eine Klassenkonferenz, öffentliche Demütigung, Sozialstunden wegen Urkundenfälschung, kompletter Vertrauensverlust von Französischlehrer und – noch schlimmer - Vater. Eisiges Schweigen. Hitzige Debatten. Eisiges Schweigen.

Dann kam Hannahs Beistand. Natürlich nicht freiwillig, auch wenn das eigentlich ihr Job gewesen wäre als große Schwester. Hannah gab auf dem Schulklo ausnahmsweise nicht ihre Französischkenntnisse an Jungs aus der Abistufe weiter, sondern einen Joint an die Tochter der Direktorin. Immerhin nicht ganz doof. Denn auch, wenn das Szenario natürlich schon in der anschließenden Sportstunde auf sehr eindrucksvolle Weise aufflog (die Direktorinnentochter, durchs Kiffen enorm verlangsamt, bekam einen Basketball auf die Prinzessinnennase, die danach eher nach Preisboxen aussah, inklusive des schicken Brillenhämatoms um beide Augen). Da die Direx allerdings ihre Tochter nicht von der Schule verweisen wollte, konnte sie das auch Hannah nicht antun. Und so blieb als einzige Strafe, dass Hannah nicht mit auf den Trip nach Chartres durfte. Eigentlich ganz cool soweit.

Weniger cool war Pietschs anschließender Psychoterror. Er redete zwei Wochen nicht mit uns. Hat nur gekifft. Uns angeschrien. Mit Konsequenzen gedroht. Noch mehr gekifft. Und dann meinte er plötzlich in der dritten Schulferienwoche: »Wir fahren in Urlaub«. Er hatte plötzlich seinen vier Jahre alten Trauerbart rasiert und sah darunter aus wie ein Truthahn in der Mauser.

Das war der Anfang einer ganz anderen, sehr, sehr langen Kette beschissener Tage. Die für Hannah und mich unter Tränen in Frau Studienrätin begannen (jaja, Pietsch selbst hatte diese humorvoll-neckische Beziehung zu Dingen mit Motoren). Pietsch nahm allerdings gleich drei Probleme mit auf den Weg Richtung Ostsee. Zwei heulten seine Rückbank voll. Und das dritte Problem saß direkt neben ihm auf dem Beifahrersitz: Eine Freundin, nein, seine Freundin, die für die Töchter-freie Zeit einen Pärchen-Urlaub mit Pietsch geplant hatte und nun erfolglos versuchte, ein funktionierender Teil einer dysfunktionalen Familie zu werden.

Ich sag‘ mal so: Es brauchte keinen vollen Tank für eine explosive Stimmung.

*****

Gerade jetzt, zwei Wochen später, auf der anderen Seite der Autobahn, sitzen wir wieder in Frau Studienrätin, wieder unter Tränen, also zumindest Hannah und ich. Alles, was zwischen diesen beiden Trips hoch an die Ostsee und wieder runter nach Hause passiert ist, hältst du in den Händen. Na ja, vielleicht nicht alles. Aber das Wichtigste. Und ungeschönt, also erwarte jetzt keinen »Mein schönstes Ferienerlebnis«-Aufsatz. Es wird die Hölle, für mich zumindest. Na ja, und wenn ich Hannah ansehe – aber ich will nicht vorgreifen.

Tag 14

Fahr’n, fahr’n, fahr’n auf der Autobahn

Oh Mann, Autobahn. Ein graues Band vor grauem Hintergrund. Mittendrin ein graues Auto, Frau Studienrätin, die klingt wie ein 13jähriger im Stimmbruch. In dem Auto vier Leute, von denen die Hälfte heult. Von der anderen Hälfte, die vorn sitzt, bleibt nichts als verliebtes Schweigen mit bedeutungsschwer vernebelten »Ich dich auch«-Blicken in Superslomo. Pietsch und die Neue dünsten eine Harmonie aus, die eine Beleidigung ist für jeden Menschen, der Mitgefühl nicht für total oldschool hält. Aber genug von der Liebe mit Geigensoundtrack, Turteln & Seufzen in Dauerschleife. Das Wesentliche spielt sich wie überall im Hintergrund ab, auf den billigen Plätzen mit dem dumpfen Grundgrollen eines Cellos in Moll.

Hannahs Tränen zerplatzen lautlos auf ihrem Smartphonedisplay, lautstark klickerklackkern ihre Fingernägel gegen die Gefühle an, schreiben Whatsapp-Nachricht nach Nachricht, vielleicht verliebt, vielleicht wütend, enttäuscht bestimmt, aber das alles ist aus dem rasenden Klickerklacker nicht rauszuhören. Das Schniefen, mit dem Hannah versucht, das Naseputzen zu vermeiden, ist ein weiterer Fingernagel auf der Aua-Tafel, ein immerwährendes ›nehmt mich wahr, mir geht’s schlecht‹-Seufzen, der Yang-Gegenentwurf zum Liebes-Jing auf den Vordersitzen.

Ich hasse Hannah für ihren offensiv in die Welt gerotzten Liebeskummer, und ich bin neidisch. Ich würde diesen verdammten Termitenschwarm, der mir die Eingeweide zerfrisst, auch gern ausschluchzen. Schniefen. Oder wenigstens seufzen. Doch ich hab’s einfach nicht so mit ›Gefühle zeigen‹, und so starre ich bloß zwischen dem verliebten Front-Pärchen hindurch auf den Autobahnteppich, durch die Schlieren, die der Nieselregen auf der Frontscheibe hinterlässt, und versuche, nicht an die letzten 14 Tage zu denken, nicht an die Scham, nicht an die Wut, an den Hass, nicht an das Konzert, nicht an Sim— scheiße, vor allem nicht an ihn!

Wie kann 15 Jahre lang so gut wie nix passieren in einem Leben, und dann wird es in 14 Tagen auf links gezogen, als wärst du nichts anderes als ein blutiger Hase, der an den Hinterläufen am Gartenzaun hängt, das eigene Fell bis an die Knöchel runtergezerrt, auf der Abschussrampe ins Hasenjenseits. Vielleicht könnte man nach drei Jahrzehnten Blumfeld und Jan Plewka einigermaßen Bescheid wissen, was die Liebe so anrichtet. Aber mitfühlen und fühlen können zwei so radikal andere Welten sein.

Die Scheibenwischer schieben ein neues Dia in die Regenlandschaft, und es wird mir klar: Wenn ich überlebe, dann nur, weil ich es erzähle…

Eins noch, damit du nicht gleich denkst: Was ist das denn für eine Puddingprinzessin? Auf dem Titel steht doch »Pimmelburg« und nicht »Aquarellmalen für Weichpinsel«. Da steht doch was von einer toughen 15-jährigen, die sich ihren Platz im Leben erkämpft und so hartes Zeug, und jetzt heult die hier nur rum: Geduld, Mann, Geduld, geht ja gleich los.

Ich will nur kurz erklären, dass es irgendwie scheiße traurig wird. Zumindest für mich. Jaja, laber, ich weiß. Aber eins sag‘ ich dir gleich: Wenn du Abschweifen und Tagträumen, Fluchen und schlechtes Deutsch und so hasst, schenk das Buch weg, lass es auf der Parkbank liegen oder bring es zurück zur Buchhandlung (du hast das Ding ja wohl nicht als eBook gekauft… falls doch: Lass den ganzen Reader in der Bahn liegen).

Oder gib mir eine Chance. Denn ich hab‘ mich verändert inzwischen. Tough bin ich zwar immer noch, und durch mein Leben werd‘ ich mich wohl auch kämpfen müssen. Aber immerhin bin ich jetzt 16. Erst seit gut 18 Stunden, aber ihr kennt das: Wenn du einmal über der Ziellinie bist, kriegt alles eine neue Perspektive. Gut, vielleicht nicht alles. Nochmal: Erwarte von mir bitte kein vollständiges Schamprotokoll der letzten 14 Tage. Ich kann dir nicht alles erzählen. Sonst brauch ich mich in der Schule gar nicht mehr blicken lassen. Oder im Training. Aber du erfährst immerhin nichts als die Wahrheit. Nur eben nicht die ganze. Deal?

Okay, dann Rewind – minus 14 Tage!

Tag 1

Urlaub in Guantanamo

Ich saß auf der durchgedengelten Rückbank einer Karre, die schon in den 80er Jahren nur für Liebhaber mehr als schwedischer Schrott war und aus gutem Grund als Auto allen zu peinlich, die nicht Architekt oder Deutschlehrer oder eben Pietsch waren. Hannahs Nägel traktierten unablässig den Bildschirm ihres Smartphones und meine Nerven. Das aus der Ferne anbrandende Turteln und Plänkeln von Pietsch gab sein übrigens dazu, so wie ihr Glucksen und das unterdrückte Lachen, die brennenden Blicke und die Zungen, die über Lippen fuhren, als wäre das hier ein verdammter Softporno und nicht die brunzstumpfe Autobahn Richtung Dänemark. Grau mit weißen Streifen vorn, hinten, links. Rechts verstaubtes Grün, das sich einen Wall nach oben kämpfte, um dort oben ins Nichts zu starren. Oder in den missglückten Sonnenuntergang, der eher ein milchiger Farbverlauf am Horizont war, unter grauschwarzen Gewitterwolken.

Sechs Stunden Sitz-Folter steckten in meinen Knochen. Sechs Stunden Klicker-Klacker-Nagel-auf-Display-Folter von Hannah. Sechs Stunden Flirt-Folter von Pietsch und der Neuen.

Die Urlaubserholung beginnt mit dem ersten Autobahnkilometer, hab‘ ich mal gelesen. Wenn das stimmte, erwarteten mich zwei Wochen Guantanamo… Immerhin: Ich musste nicht in Isolationshaft. Ich hatte ja meine Familie dabei. Papas Neue inklusive. Würg.

Das Schlimme: Ich war selbst schuld! Es hätte auch Chartres sein können. Wie gesagt: Scheiße gebaut. Doch damit fühlte ich mich auch nicht besser. Egal, ich startete mit dem automatischen Aufbau-Programm meiner Therapeutin, ehe ich mich noch in eine Depression steigerte. Also: Ich war gesund. Die anderen auch. Wenn man von Hannahs Liebeskummer absah. Und auch wenn Pietschs debiles Grinsen eher auf eine lang tradierte Familieninzucht hindeutete. Das war wohl diese Liebe, die einen eigentlich freundlichen alten Mann zum kompletten Vollidioten machte. Die Neue…

Keine Ahnung, wann er uns erzählen wollte, dass er eine Frau kennen gelernt hatte. Vielleicht war es die Scheiße, die Hannah und ich gebaut hatten, die es ihm leichter machte. »Dann fahren wir eben zu viert in Urlaub«, lautete seine Reaktion, Wochen, nachdem die erste verheerende Detonationswelle über uns hinweggerollt war.

Die Story dahinter? Na ja, die groben Fakten hab‘ ich ja schon skizziert. Die Details erzähl‘ ich später. Wenn wir uns etwas aneinander gewöhnt haben. Ich muss einfach noch ein paar Sachen erklären, bevor ich hier den nackten Arsch ins Fenster häng‘. Jetzt waren wie gesagt erstmal sechs Stunden Sitzfolter angesetzt. Ende nicht abzusehen. Da wünschte man einen kurzen Halt für eine Runde Waterboarding.

Durchs Schiebedach – natürlich war diese Karre kein Cabrio, Pietsch nennt sich ja Purist, was immer das ist - waren zwischen den Gewitterwolken die ersten Sterne zu sehen. Nach Meerluft roch’s auch schon. Nur vom Ziel war noch nix zu spüren – wie auch, wenn unbekannt. Mir zumindest. Pietsch wusste natürlich, wo’s hinging: in das Haus seiner Neuen. An der Schlei, der größten Förde der Ostsee. Was auch immer das sein sollte. Haus am Meer. Oder doch zumindest an einem Meeresarm – klang jetzt nicht nach El Arenal und Schinkenstrasse, aber auch nicht ganz so Robinsonclub-mäßig. Es war also weder scheiße noch scheiße. Aber mehr als »irgendwo zwischen Scheiße und Scheiße« wußte ich da noch nicht. Und bis dahin galt es erstmal, weiter Autobahnstriche zu zählen und die Gedanken fliegen zu lassen…

Mann, klar, Autobahnen haben ihren Reiz, wer würde das bestreiten. Sie sind aufgeräumte Säume, sie kommen nicht einfach vor, sie sind sowas von da! Es wäre undenkbar, dass du nach 30 Jahren das erste Mal zuhause das Badezimmerfenster aufmachst und merkst, dass du neben der A3 wohnst. Oder noch besser an der A42. Ruhrpottschnellweg. Stauwahrscheinlichkeit 100%, zu manchen Uhrzeiten mehr. So eine Autobahn, die kriegst du einfach mit. Die ist präsent.Bereit, dich auf ihr durchs Land zu schubsen. Eine herrliche Idee, viel zu schade, sie allein den Panzern zu überlassen, für die die Straßen eigentlich gedacht waren.

Na ja, ich schweife ab. Gewöhn‘ dich dran. Wenn’s nervt, einfach die schrägen Stellen überlesen, dann kommst du zügig zurück in die Realität außerhalb meines Kopfs…

Autobahn… schon das Wort ist so deutsch. So humorlos, ohne Kompromiss, absolut Autobahn. Kein anderes Wort denkbar, auch wenn sich alles wandelt und Raider irgendwann Twix hieß, Karstadt Kaufhof und Kaisers Rewe oder Edeka. Oder auch nicht, egal. Autobahn ist gesetzt.

Auf Autobahnen beginnen Abenteuer. Jeder Urlaub. Ans Meer. Vorher Autobahn. Logisch. Eine vage Spur auf der Hinfahrt, eine Leuchtspur auf dem Weg heimwärts. Dazwischen Städte und Regionen, die oft nur durch die Autobahn geprägt sind. Orte, die nie besucht werden und doch allen bekannt sind. Oder warst du jemals in Rheda-Wiedenbrück, Vlotho-Exter oder Hannover?!

Lächerlich, wie alt ich werden musste, bevor ich geschnallt habe, dass das Autobahnschild eine Fahrspur mit einer Brücke ist. Alter, peinlich! Aber in der Hinsicht hab‘ ich einige Ausfälle zu bieten.

Autobahn. Was für alle Sinne. Ein Parfüm. Ein Soundfile, bei Regen auch gern ein meditativer Song mit den schrillen Obertönen asphaltfressender LKW-Reifen. Bunte Lichtmosaike in Benzinspuren, Regentropfenverläufe auf Windschutzscheiben. Bewegung, Dynamik, Lebensstil, Volkssport.

Die Deutschen lieben das unterwegs sein, auch Hannah und ich haben es geliebt, damals, als Kinder, Kennzeichen raten, Quartett spielen, Musik hören oder Hörspiele, Rummaulen über Hitze, Kälte, Zigarettenluft oder zu viel Sauerstoff. Pipi müssen. Brote kriegen. Kotzen wollen. Der Geruch zerlaufener Butter auf dem Lieblingsbuch, tief, bis ins Heft.

Autobahn. Ein kollektiver, identitätsstiftender Erfahrungsschatz nationaler Bedeutung. Es gibt eine deutsche Identität? Einen gemeinsamen abendländischen Geist? Seine Geschichte wird auf der Autobahn erzählt, im Doppelachs-Jambus.

Leben ist, wenn Menschen in Bewegung sind, wenn Menschen sich aus der Komfortzone entfernen oder dorthin zurückwollen. Menschen in Bewegung, auf Reisen, sind wacher, aufmerksamer, höflicher. Die Unsicherheit macht sie netter, als sie eigentlich sind. Oder weniger zynisch: Reisen holt das Beste aus den Menschen heraus.

Reisen bildet. Bildung macht frei. Reisefreiheit ist also ein nachvollziehbarer Wunsch, den die Leipziger damals hatten (und all die anderen, die sich montags nach Leipzig getraut haben – was für mutige Menschen!). Mit der Deutschen Einheit hat’s geklappt. Und damit – Entschuldigung! - endet mein historischer Vortrag. Und wird ein hysterisch-historischer.

Warum war die Autobahn so eine verdammt heilige Kuh, wenn sie auch in Käffer wie Haithabu, Himmelsburg oder Schleswig führte? Die zwar in der Nähe der Ostseeküste lagen, aber eben auch nur in der Nähe. Und nicht am Meer. Die einzige verdammte Verbindung war die Schlei. Ein vermutlich weniger nach Meer als nach Fangopackung riechender Güllekanal in die Ostsee, so braun und eklig, dass nicht mal ein Schlammaal hier freiwillig leben würde. Eine über 40 Kilometer lange Kloake, quasi der Enddarm vom Arsch der Welt. Bestimmt waren hier nur die Mücken freiwillig.

Von Handyempfang hatten die hier jedenfalls noch nie gehört. Die meiste Zeit der letzten sechs Stunden hatte ich keinen Empfang, was mir persönlich total egal war. Ich bin zu unsmart fürs Smartphone. Hannah nicht. In jedem Moment mit Empfang telefonierte sie, chattete, facebookte, whatsappte, facetimete oder postete Insta-Storys, ohne auch nur den Hauch einer Story erlebt zu haben… Sie schob Fotos irgendwelcher Typen in ihre Timeline, als Rache, denn Marcel hatte sie am letzten Schultag gedumpt, um die Sommerferien über Stichfreiheit zu haben. Hannah bettelte ihn an, an ihre Liebe zu glauben, im Auto, vor Pietsch und mir (peinlich) und der Neuen (megapeinlich). Sie schluchzte und jammerte, sie glaube nicht an Outtimes, meinte vermutlich Time-outs, doch das durfte man ihr während des Telefonats nicht sagen und auch später besser nicht, denn wenn sie mitkriegte, dass du sie für blöd hältst, solltest du besser eine krallenfeste Ledermasketragen.

Mann, schweif ich ab. Ich könnte Pokale gewinnen mit Abschweifen. Ist nicht jedermanns Sache. Wenn’s dich nervt, wie gesagt: Einfach das Schräggeschriebene skippen, dann bist du schnell zurück beim Wesentlichen. Falls es das überhaupt gibt…

Solltest du trotzdem weiterlesen: Wenn Abschweifen ein Schulfach wäre, ich würde die Schule lieben! Abschweifen wär‘ mein Leistungskurs, und ohne Studium würde ich gleich im Abschweif-Profi-Gewerbe anheuern und eine Menge Kohle mit den ganz großen Playern verdienen. Ich könnte eine Religion aus dem Abschweifen machen und ihre Namensgeberin sein. Samiismus, jetzt neu in Ihrem Glaubenssortiment.

In vielen Kulturen gilt Abschweifen als schamanische Königshaltung. Abschweifen ist die Essenz vieler Geschichten, das Fundament jeder Selbsterkenntnis. »1001 Nacht« ist die Weltkulturerbe gewordene Abschweifung. Kein Wunder, dass meine Eltern mich Samira genannt haben, das kommt aus dem Arabischen und heißt »nächtliche Unterhalterin«. Nein, damit ist kein Porno gemeint, Mann. Da geht’s um Erzähltradition, verdammt. In Persien ist Abschweifen eine Hochkultur!

Im Abendland ist es dagegen untrennbar mit Leistungsverweigerung verbunden. Leider! Wer abschweift, ist unfokussiert. Wem der Fokus fehlt, der gehört auf Medikamente. Ritalin. Medikinet. Oder wenigstens auf Koks. Okay, für die Armen gibt’s bloß Speed. Zahnarztfrauen empfehlen Chrystal Meth. In unserem Kulturkreis redet jeder über seine Leistung, aber keiner darüber, wer oder was ihm dabei hilft.

»Da, Schleswig«, schrie Pietsch euphorisch in meinen wirren Gedankenstrom, er deutete auf das reflektierende Autobahnschild, »das ist das Ende der Schlei. Nur noch 20 Kilometer.«

Er freute sich wie ein Kind auf den ersten Urlaub seit… ja, seit wann eigentlich? Ich war seit 15 Jahren auf der Welt und hatte noch keinen erlebt. Hannah war fast 18 und konnte sich auch nicht erinnern. Der erste Urlaub nach ziemlich langer Zeit also.

Mir war egal, ob ich die Sommerferien Zuhause bin oder weg. Training fiel eh aus, das Thaibox-Camp blieb geschlossen, Coskun und Tülay waren in der Türkei. Das gleiche galt für den Trommel-Unterricht, Thiess, mein Schlagzeuglehrer, bereitete seine Abschlussprüfungen in Arnheim vor. Kein Kämpfen, kein Trommeln – damit gab’s keinen Grund, in Köln zu bleiben. Allerdings gab’s auch keinen Grund wegzufahren. Leider sah Pietsch das anders.

»Ihr seid minderjährig«, hieß das Scheinargument des Monats, das er uns mehrmals täglich um die Ohren haute. Minderjährig, wie das klang. Wie minderbemittelt. Oder minderwertig. Konsequent, dass er uns auch so behandelte. Bei Hannah war das auch echt nötig manchmal, die ist so unfassbar dumm, sobald ein gutaussehender Typ um die Ecke kommt. So berechenbar wie eine binomische Formel. Nur nicht so komplex.

»Hannah, hör endlich auf, diesem Trottel hinterherzuheulen«, maulte Pietsch von vorn.

»Du kennst Marcel doch gar nicht!«, giftete Hannah zwischen Tränen zurück.

»Aber ich kenn‘ dich und dein Beuteschema«, sagte Pietsch. »Glaub mir, an der Ostsee haben die Mütter auch schöne Söhne.«

»Verschon mich mit deinen peinlichen Vaterversuchen. Kümmer dich lieber um die Neubesetzung neben dir.« Hannah schien zu hoffen, dass das Gespräch mit Wiederaufnahme ihres Klickerklacker beendet war. Doch Pietsch schäumte.

»Hör zu, Hannah, ich find’s auch mies, dass ihr da hinten sitzt. Aber das habt ihr selbst verbockt. Und verbockt ist ein sehr freundlicher Ausdruck für die Scheiße, die ihr gebaut habt.«

»Warum hast du uns nicht einfach Zuhause gelassen?«, keilte Hannah zurück.

»Weil ihr minderjährig seid, wie oft muss ich das noch sagen? Ich hätte keine ruhige Sekunde gehabt im Urlaub. Ich kann euch einfach nicht mehr vertrauen.« Pietsch wischte die beruhigende Hand der Neuen von seinem Arm und drehte sich zu uns. »Und es ist verdammt nochmal an euch, dieses Vertrauen wiederherzustellen, kapiert?!«

»Kuck nach vorn«, giftete ich ihn an, denn mir war schon eng genug, wenn mein Tod mir immer auf der Pelle hing, »in der Karre ist kein Platz für drei weitere Knochenkasper.«

Zugegeben, das war etwas überreagiert, und sicher auch der falsche Moment, um die Neue mit meinem, sagen wir mal, Problem zu konfrontieren. Doch jetzt war es zu spät, denn natürlich hatte sich der Tod direkt gerufen gefühlt und saß nun grinsend zwischen Hannah und mir. Als wären seine gebleachten Zähne nicht Amistyle genug, trug er seit Kurzem einen goldenen Schneidezahn. »Voll Ghetto«, rutschte es mir raus. Während die Neue gar nix merkte, grinste der Knochenkasper stolz. »Highend, oder?«

»Ja, High-end, bestimmt. High-end peinlich.«

Die Neue sah sich irritiert um, Pietsch gab mir einen besorgten Blick über den Rückspiegel.

»Knochenkasper?«

Ich nickte, und der Tod zog beleidigt den goldenen Reißverschluss seiner Trainingsjacke hoch. »Er soll mich nicht so nennen. Es reicht, wenn du keinen Respekt hast.« Der Tod war eine verdammte Zierprimel.

»Respekt?«, flüsterte ich leiser, »guck dich mal an, du Pfeife. Ein lila Trainingsanzug mit gelben Streifen?«

»Hummel«, grinste der Tod versöhnt, »sensationell, oder?«

»Nicht annähernd. Schlimmer wär’s nur, wenn du deine Cap rumdrehst.«

In Stylefragen musste man dem Tod fast jeden Vorwurf machen, doch der Schirm seiner Baseballkappe, die hoch oben auf seinem Schädel thronte, war wenigstens immer nach vorn gerichtet.

»Und dein Dad? Hat er das Steuer im Griff, oder kann ich dich heute noch von irgendeinem Baum pflücken?«

»Vergiß es, Knochenkasper. Nicht heute, nicht morgen, nicht nächstes Jahrhundert.«

»Gefällt mir, dein Optimismus. Aber weißt du, ich bin auch Optimist. Wir kommen schon noch zusammen. Früher oder spät--«

»Ja ja«, unterbrach ich ihn, »spar dir die Restnoten. Ich kenn‘ den Song.«

Während der Tod schmollend verschwand, schob Hannah sich an seiner Stelle zwischen die beiden Vordersitze und zwickte Pietsch in die frisch rasierte Wange.

»Ach, und wieso sollen wir dir vertrauen, Papa? Du hast dir heimlich eine Tussi angelacht, überleg‘ mal. Stellst uns einfach vor vollendete Tatsachen. Und dann rasierst du auch noch deinen Bart ab. Du siehst aus wie ein Immobilienmakler.«

»Jetzt werd‘ mal nicht eklig, Hannah. Ich bin dir keine Rechenschaft schuldig für meinen Bart. Oder mein Liebesleben.«

Pietsch legte demonstrativ seine Hand zu der neuen Hand in den neuen Schoß. »Nico ist nicht nur die Frau, die ich toll finde. Sie ist auch die Frau, der das Haus gehört, in dem wir unseren Urlaub verbringen dürfen. Da sagt man danke, zieht die Hasskappe ab und benimmt sich wie ein Mensch mit Gehirnzelle.«

»Danke, fremde Frau«, ätzte Hannah, und sofort startete wieder der Klickerklacker-Fingernagelmotor auf ihrem Display.

Pietschs Gesicht bekam Eskalationsfärbung, an den frisch Rasierbrand gefährdeten Wangen tiefrot, zu Nase und Stirn hin leberfarben, mit weißen, zusammengepressten Lippen. Als er noch seinen schwarzen, weißgeäderten Almöhi-Bart trug, der fast bis zum Solar Plexus reichte, war das Rot nie zu sehen. Jetzt verlieh diese Farbe ihm etwas feuriges, wenn auch die Truthahnhaut unterm Kinn in seinem Zorn ganz schön ins Wabbeln geriet.

Leider hatte Pietsch Recht. Aber Scheiße passiert, und wenn sie mit einem Urlaub an der Ostsee bestraft wurde, konnten wir vom Glück reden. Hoffte ich zumindest. Aber ich schweife ab…

Draußen übernahm die dunkle Seite der Macht, die nicht mal mehr Platz für Sterne ließ. Im Auto herrschte genervte (ich), gelangweilte (ich und Hannah) und verturtelte Stille (Pietsch und die Neue). Dann wurde aus Autobahn plötzlich Landstraße, normale Straße, Dorf, wieder Landstraße – und meine Anspannung wandelte sich langsam zu Neugier.

Vor Anker

Nach gefühlt tausend Kilometern Eichenallee hauchte die Neue endlich »die Nächste rechts«, Pietsch setzte den Blinker, und wir rollten aus auf einen Schotterparkplatz, umgeben von einem Irrgarten aus dichten Buchsbaumhecken und auch sonst wenig einladend. Wir sprangen auf den Parkplatz, streckten die Beine, atmeten Frischluft, gingen auf Abstand zu Mitreisenden.

»Toll hier«, sagte Hannah, und ihr Unterton verriet, was sie unter Ironie verstand. »Immerhin kein Arbeit macht frei-Schild überm Tor… Und wo ist jetzt das Haus?«

»Da, hinter dem Damm«, antwortete die Neue mit Engelszungen, wohl ahnend, was sich bereits zusammenbraute.

»Ah, cool«, holte Hannah mit dem groben Ironie-Brett aus, »und hinter dem Damm wartet hoffentlich auch der Golfcart, der meinen Koffer zum Haus bringt.«

Unerfahren im Umgang damit, was Hannah unter Humor versteht, lachte die Neue dünn und sah hilfesuchend nach Pietsch, der statt einer Antwort die Kofferraumklappe öffnete.

»In der Kolonie sind Autos verboten. Ich würde sagen, jeder schnappt sich seinen Koffer, den Rest hol‘ ich dann morgen.«

Meine Sportasche hatte zum Glück Skateboard-Rollen, die groß und hart genug waren für den Schotter. Hannah brauchte etwas mehr Zeit mit ihrem Einbauschrank-artigen Riesenkoffer. Und Nerven. Klar, sie bekam nicht viel mit von der Strecke. Die meiste Zeit hievte sie ihr Monstrum aus Schlaglöchern, zog die Stöckelschuhe aus, um nicht umzuknicken, zog die Stöckelschuhe wieder an, um sich auf dem Kies keine lebensgefährdenden Verletzungen zu holen, riss den Koffer weiter, blieb stehen, um das Handy wie das Goldene Kalb in den Himmel zu strecken und festzustellen, dass sich auch einen halben Meter über ihrem Kopf kein Netz befand.

»Ohne Netz und doppelten Boden«, war Pietschs zugegeben flacher Aufmunterungsklaps, aber er war der Tropfen, der Hannah zum Überlaufen brachte.

»Mann, Papa, wie behindert muss man sein, um in so einem Kaff ein Haus zu haben?!«

»Total unbehindert, Hannah, morgen in der Sonne wirst du wissen, warum die Menschen seit Jahrtausenden Urlaub an der Ostsee machen.«

»Die Ostsee – das Meer des kleinen Mannes«, versuchte ich, die Situation mit einer Portion Werbedeutsch zu entkrampfen, doch Hannah war massiv übersäuert.

»Ostsee klingt schon so nach Stacheldraht und eingeschränkter Meinungsfreiheit.«

»Osten ist eine Himmelrichtung, Hannah, keine Ideologie.«

»Ja, danke, Papa, du wärst ein beschissen geiler Lehrer geworden.«

Während wir mehr (Hannah, Pietsch) oder minder (ich) schwer bepackt über den Schotterparkplatz strauchelten, bewegte die Neue sich wie auf Wolken (klar, Gentleman Pietsch trug ihre Reisetasche). Sie war völlig aus Zeit und Raum gekippt. Obwohl sie den gleichen Weg ging wie wir, schwebte sie eher, den Blick Richtung Wolken erhoben, saugte die Meeresluft ein und lächelte ein MonaLisa-Lachen, das entweder Mut spenden sollte oder wirklich beseelt war.

Klar, sie war die Einzige, die wusste, was uns hinter dem Wall erwartete. Aber konnte sie nicht sowas sagen wie: »Stellt euch nicht an, in jedes Paradies führt ein räudiger Schotterweg«?

Der Weg mäanderte ein Stück über den Wall und ergoss sich dann in einem breiten Kiesdelta in, tja, ein Dorf? Ein großzügiges Gehöft? Eine Ansammlung von Hünengräbern? Das fahle Licht ließ keine genaue Einschätzung zu. Wenigstens war der Kiesweg auch ohne Laternen ausreichend hell. Er führte zwischen einer Sammlung graublonder Häuserhaufen hindurch an einem Platz vorbei, der offensichtlich sowas wie einen (natürlich geschlossenen) Kiosk beherbergte, eine Tischtennisplatte unter einer (ernsthaft!) Dorflinde. Darum herum weitere Hecken, Kieswege, doppelreihige Häuserhaufen.

Ich blieb stehen, ließ mich hinter Pietsch und die Neue zurückfallen, ohne in den Radius von Hannahs Stöhnen zu kommen, hielt den Atem an und konzentrierte mich, fuhr meinen Puls gegen Null, stellte das Atmen ein – und trotzdem war ich immer noch nicht so leise, dass ich das Meer hören konnte. Keine Brandung, kein Wellenrauschen, nichts.

Mein Zwerchfell krampfte, die Lungen brannten, alles in meinem Körper schrie »Atmen!«, doch ich wollte das Meer hören, wollte wissen, dass da drüben, hinter der Düne, etwas auf mich wartete, auf das ich mich freuen konnte. Es blieb beim Nichts, und mein erster Atemzug klang nach Dudelsack. Immerhin: Meerluft.

Die Stille wurde abgelöst von Hannahs »Oah«, »Kacke« und »Hasshasshass«, abwechselnd passend zum Sound des Koffers, der sich im Kies verkantete, dem Kies, der sich zwischen Hannahs Zehen verkantete, und dem Empfangsbalken auf ihrem Smartphone, der sich bei »kein Empfang« verkantete.

Ich ließ mich von Hannahs Gejammer nach vorn treiben, suchte die verschmolzenen Schatten von Pietsch und der Neuen, fand stattdessen ein gelbes Rechteck, das einen Lichtteppich auf den Kiesweg bannte – das Ziel, der Hafen, das Haus… jetzt, wo von innen der ein oder andere Lichtstrahl nach außen drang, wirkte der Graublonde Haufen freundlicher, unten eher weiß mit schwarzem Fachwerk und grauen Rechtecken, vielleicht geschlossene Fensterläden, unten Rasen, der das Grundstück umlief. Darüber gelbgrau, ich tippte auf Reetdach, was mich immer an die Gallierhütten bei Asterix erinnerte und einen klaren Gemütlichkeitspunkt bekam. Das Dach war weit runtergezogen, fast bis auf Brusthöhe, oben fast rundlich, mit kleiner Gaube im ersten Stock. Gemütlich hier, wenn man auf Häuser steht statt auf Meer.

Die massive Eingangstür war in der Hälfte geteilt wie bei Bojack Horseman. Sollte bestimmt zum »Schnacken« einladen, oder wie die das hier sagten. Ich schob mich mit Tasche durch den schmalen Flur (honigfarbene Eichendielen, unverputzte, gekalkte Wände mit Positionsleuchten in Messing und maritimer Knotenkunst, zuverlässig eingestaubt), wurde von Pietsch mit einem Nicken zur Treppe nach oben delegiert und betrat mein Zimmer, warf erst die Tasche in die Ecke, dann mich auf mein Bett und saugte den Duft von Lavendel und Salzfraß ein.

Das Bett war hart, das Plumeau weich, mein Kopf versank so tief im Kopfkissen, dass die Ecken sich über meine Augen legten. Ich schlief für eine Sekunde oder zehn Minuten selig ein, bis sich ein infernalischer Lärm die Treppe hochwalzte und Hannah mit ihrem Einbauschrank in der Tür breitmachte.

»Was willst du denn hier?«, fragte ich.

»Wir müssen uns das Zimmer teilen.«

»Ja, genau… Pietsch«, gellte mein Schrei Richtung Erdgeschoss, doch es schallte nur ein verschlafener Bariton zurück.

»Schlaft gut, Mädels. Wir sehen uns morgen beim Frühstück.«

Hannah sah fertig aus, Tränen rollten aus allen vier Augenwinkeln.

»Hasshasshass!«, zischte sie.

»Schnickschnackschnuck, welche Bett-Seite?«

»Mir scheißegal, Dammy«, heulte Hannah, »ich bin morgen eh weg.«

Damit knallte sie ihren Koffer gegen die Wand, ließ sich aufs Bett sinken und schlief augenblicklich ein.

Ich überlegte, ob ich das Fenster kippen sollte… doch meine Knochen waren Magneten… die Matratze war aus Blei… und ich wuchtete mit letzter Kraft ein Augenlid nach oben… zog mir den Chuck vom Fuß, um damit den Lichtschalter zu treffen, versagte, brauchte noch den zweiten Schuh, traf, und schlief noch vor der Dunkelheit und der Landung des Chucks ein.

Tag 2

Schlimmer als ‘ne offene Hose

Es gab Tage, da bestand die Morgenluft aus Kaffeeduft. Aus kitzelnder Bettwäsche. Aus weichem Sonnenlicht, das die Weichspülerreste im Bettlaken aktivierte. Aus einem Biolärmgemisch von Amsel-Männchen, Buchfinken und Raben bei der Brutpflege. Aus dem Kratzen von Katzenkrallen auf der Bettdecke. Aus einer Hundezunge, die dir eine feuchte Schneise durchs Gesicht zog. Aus einem sanften Handyalarm. Aus einem Streicheln, das dich in den neuen Tag lockte.

Und es gab Tage, die in völliger Dunkelheit begannen. Ohne Orientierung. An einem fremden Ort, in totaler Stille. In einem klammen Schlaf-T-Shirt, mit rasendem Puls. Fürchte dich vor diesen Tagen. Aber fürchte dich noch mehr, wenn alle Signale, die deine Nase empfangen, auf Verwesung hindeuten. Selbst wenn Hannah direkt nach dem Einschlafen verstorben sein sollte, konnte der Verfall ihres Körpers noch nicht so weit fortgeschritten sein, wie es der monströse Gestank vermuten ließ.

Zerbissene Ratten? Igelleichen? Eine Senfgas-Attacke? Das Dunkel gab ausreichend Raum zum Grübeln, aber Liegenbleiben bedeutete Aufgeben. Und Sterben.

Statt dessen Luft anhalten, das feuchte Plumeau wegtreten, aus dem Bett springen, das T-Shirt über den Kopf reißen, das Schienbein erst am Bett, dann an Hannahs Koffer stoßen und laut fluchend durch die Dunkelheit stolpern, endlich das Fenster finden und aufreißen - alles war eine fließende Bewegung. Doch die erlösende Frischluft, das tröstende Sonnenlicht, die Hoffnung auf einen brauchbaren Tag blieben außerhalb des Zimmers. Verdammte Fensterläden!

Erst als ich es schaffte, diese verdammten kleinen Haken zu entriegeln und die Fenster samt Läden aufzustoßen, war ich für den nächsten Atemzug bereit.

Sauerstoff. Frische Luft, die all diese filzigen Pest-Atome aus meinen Bronchien vertrieb – Erlösung, endlich. Mit dem Licht, der Frischluft und der Überwindung der unmittelbaren Todesgefahr begann auch mein Sehsinn mit der Arbeit. Unten auf dem Kiesweg tiefe braune Spuren von Hannahs Koffer, davor und dahinter saftige Wiese, dazwischen ein hellbrauner Kegel, der sich langsam zu einem Menschen aus Fleisch und Blut verschärfte, ein Mann mit langen braunen Locken, die sich auf Brust und Rücken fortsetzten, dazu ein Fuselbart, eine Sankt Pauli-Kappe auf dem Kopf, einem Eimer und ein paar Angeln in den Händen - und sonst nichts.

Also nicht nur nichts im Sinne von »Hemd und Hose in Rentner-Beige« oder »Tennissocken in Sandalen«, sondern nichts. Außer den Sandalen. Und einer Bauchtasche, die den schlimmsten Netzhautterror verhinderte.

»Moin, min Deern«, grüßte der Mann in freundlichem Bass und winkte mit der Angel in meine Richtung. »Moin« hätte ich antworten wollen, wenn mir irgendein Wort geblieben wäre. Doch meine Sprache versteckte sich feige hinter der absoluten Leere, die sich beim Anblick des nackten Rentners über mich gestülpt hatte.

Ich riss die Fensterläden so heftig zu, wie ich sie aufgestoßen hatte, sprang zurück in mein Schlaf-T-Shirt, spürte die klamme Faust, die sich um meine Brust zusammenzog, krallte das nasse Shirt wieder runter und warf es gegen das Fenster, um wenigstens nachträglich etwas gegen den Anblick des nackten Mannes zu tun.

»Hannah!«, schrie ich.

Ich kramte mein pink-braunes Lieblings-Tanktop mit dem Deichkind-Logo aus meiner Tasche und schlüpfte rein.

»Hannah, wach auf!«

Sie ignorierte mein Schütteln, mein Stupsen, meine Finger in ihren Nasenhöhlen.

»Hannah, wach sofort auf.«

Hannah zog das Kissen über ihren Kopf und grunzte. »Spinnst du, Dammy? Ich will schlafen.«

Dreißig Sekunden und eine Ladung kaltes Wasser später hatte ich Hannah so weit, dass sie mit mir durchs offene Fenster auf die nackten Arschbacken des Rentners blickte, der Richtung Strand davon watschelte. Hannah machte zur Sicherheit ein Foto.

»Ich brech‘ zusammen«, lachte sie.

»Was meinst du?«

»Mann, Dammy, denk doch mal nach. Der Typ hat doch nicht bloß vergessen, sich ein paar Shorts und ein Feinripp anzuziehen. Das Foto muss ich sofort posten.«

»Was denn sonst?«

Provozierend langsam klackerten Hannahs Plastikfingernägel übers Display.

»Das ist ein FKK-Dorf, Dammy… Shit, immer noch kein Empfang.«

»FKK?«

»Nudisten. Nackte. Fetischisten. Oder anders verkorkste.« Hannah knallte mir ihre Hand auf den Hintern. »Cool, Dammy – dann kannst du den Jungs endlich mal deinen nackten Knackarsch präsentieren. Aber hol vorher den Stock raus.«

Vermutlich fiel Pietsch bei meinem hysterischen Schrei gerade sein Honigbrot in den Schoß, jedenfalls war in der Küche schon ganz schön Alarm, als ich die Treppe runtergaloppierte, um ihn rundzumachen.

A warm welcome to hell

Pietsch und die Neue saßen beim Frühstück, als ich in die Küche stürmte. Na ja, eigentlich beugte sich die Neue gerade übelst verdächtig mit irgendwelchen Wischbewegungen über Pietschs Schoß, genauer - und da wurde mir das Ausmaß des Wahnsinns erst bewusst!! – Pietschs nacktem Schoß! Zu unser aller Glück entfernte sie allerdings wirklich nur die Honigreste, die sein abgestürztes Brot dort hinterlassen hatte. Als sie mich sah, schreckte sie hoch, knallte mit der Stirn gegen die Tischkante und wurde gleich rührend getröstet. Was mir wiederum die nötigen Sekunden verschaffte, auch an ihr keine einzige Faser Stoff zu orten. Fortgeschrittene Akklimatisierung an die feindliche Umgebung, dachte ich, und senkte meinen Blick auf mein Tanktop – wenigstens ich war angezogen.

»Du Arme«, winselte Pietsch in seinem Verliebtensingsang und küsste die Stirn der Neuen, »alles gut, Nico? Soll ich dir ein Kühlpad holen? Setz dich erstmal.«

Doch die Neue war entweder hart im Nehmen oder so beschämt wegen der Wischaktion, dass sie ihn abwimmelte und sich – nackt! - an mich richtete.

»Smoothie, Sami? Aufschnitt? Ich hab‘ auch Müsli eingepackt.«

»Danke«, sagte ich, höflicher, als es der Situation angemessen war, und warf einen Blick über ihren wirklich hübschen kleinen Busen, dessen dunkle, runde Spitzen mich an die Radiergummis an meinen Bleistiftenden erinnerten.

»Danke nein«, übersetzte Pietsch grummelig, »Sami ist morgens nur Scheiße im Glas.«

»Echt?«, fragte die Neue, und weil sie dabei so aufklärungsbedürftig aus ihren überraschend schönen Blauaugen guckte, beschäftigte ich mich lieber mit dem dampfenden Toastbrot, das Pietsch mir hingeschoben hatte. Er nutzte meine Passivität zu einer weiteren Spitze. »Dafür trinkt sie allerdings nur gesundes Wasser, weißt du.«

Dabei betonte er das gesund so übertrieben oberlehrerhaft, dass es selbst der Neuen auffiel, und so trat ich, ehe sie mich was fragen konnte, mit vollem Bewusstsein in seine Falle. Lieber ein Streit mit Pietsch als ein »Lass uns mal kennenlernen«-Gespräch mit der Neuen. Oder ein wortloses Betrachten ihrer unerwünschten Nacktheit.

»Was ist gegen Wasser zu sagen?«, ätzte ich Pietsch entgegen, »ist doch die Grundlage von Bier, müsste dir also grundsympathisch sein.«

Um die Lässigkeit meiner Attacke zu unterstreichen, legte ich mit einer fließenden Bewegung der Linken die gerösteten Toasts auf meinen Teller und packte zwei neue Scheiben in den Schacht, während die Rechte das Nutellaglas aufschraubte und mit dem Messer in die göttliche Creme tauchte. Pietsch wartete geduldig, bis ich die ersten beiden Bissen in meinen Backentaschen verstaut hatte, weil er wusste, dass ich vorher eh nicht zuhörte.

»Wasser ist toll, Sami. Ganz toll. Wir Biertrinker haben ja nicht so eine erlesene Zunge wie du… Weißt du, Nico«, Pietsch holte jetzt aus zum ersten Tiefschlag, und dabei konnte er, wenn’s wirklich cool sein sollte, natürlich nicht mich ansehen, sondern nur die Neue, »Sami hat so eine wahnsinnig feine Zunge, dass nur zwei Wasser ihre Gnade finden: Volvic und Vittel.«

»Die trink ich auch am liebsten«, versuchte die Neue zu deeskalieren, doch da war Pietsch schon viel zu tief in seinem Schmerzkörper, um die folgende Attacke noch zu verhindern.

»Vittel ist Nestlé. Und Volvic Danone, Leute. Da könnt ihr euer Wasser auch gleich bei Satan persönlich bestellen.«

»Pass auf, Pietsch. Nicht, dass du die Neue mit deinen Verschwörungstheorien verschreckst.«

Ich nutzte seine Empörungspause für die nächste Toast-Nutella-Arie, riss mit meinen Eichhörnchenhauern zwei riesige Bissen aus den Toastscheiben, verstaute sie in meinen Backentaschen, und Pietsch legte los.

»Das sind keine Verschwörungstheorien, Frollein«, (wie ich dieses Frollein liebte, wenn Erwachsene dir klarmachen wollten, dass du zu doof bist, ein Loch in den Schnee zu pullern), »die weltweiten Trinkwasservorräte werden von vier Konzernen beherrscht: Coca Cola, Pepsi, Danone und Nestlé. Die kaufen weltweit Wasserrechte – Wasserrechte, Sami.«

»Ich hab’s schon beim ersten Mal gehört.« Obwohl das Crunchen des Toasts eigentlich tausendmal lauter hätte sein müssen.

»Wasser ist ein menschliches Grundrecht, Samira. Wie kann ein Konzern sich darüber erheben?«, fragte Pietsch rhetorisch.

»Lass mich raten: Korruption?«, fragte ich als Pietsch-geprüfte Verschwörungstheoretiker-Co-Abhängige.

»Na also, bist ja doch nicht ganz stumpf. Natürlich. Und warum geht das? Weil uns die Politik eh nur noch verarscht. Wir haben nix mehr in der Hand. Das letzte Recht, das wir noch haben, ist das Recht des Konsumenten. Wir können immer noch sagen: Die Scheiße könnt ihr selber saufen. Da mach ich nicht mit.«

»Soll ich verdursten?« – ich liebte rhetorische Fragen, außer wenn andere sie stellten…

»Bitte nicht. Gewöhn dich einfach an anderes Wasser«, grummelte Pietsch.

»Das hat nix mit Gewöhnen zu tun, sondern mit Geschmack. Ich mag die andere Plörre einfach nicht.«

»Und was ist mit dieser Eichhörnchenkacke da?«

Während die Neue sich ernsthaft über Pietschs »Witz« amüsierte, legte ich neue Scheiben in den Toaster, rotierte mein Messer durchs Nutellaglas und leckte den dicken Schokobatzen ab.

»Danke, schmeckt«, grinste ich mit braunen Zähnen. Dann taumelte Hannah im Schlaftshirt ins Bild, setzte sich grußlos an den Frühstückstisch und maulte erstmal los.

»Wo sind wir hier überhaupt? Das ist ja nicht mal Meer dahinten.«

Pietsch winkte ab, »Wasser ist Wasser, Hannah«, und das war wirklich das Dümmste, was ich seit dem Lehrerkommentar zu meinem letzten Zeugnis gehört hatte.

»Genau. Und alle Menschen sind Brüder«, nörgelte Hannah, zog sich einen frischen Toast und mein Nutellaglas zu ihrem Teller. Sie sah meinen Blick, schob das Nutellaglas mit einem genervten Atmer wieder zu mir zurück und holte sich den Honig.

Währenddessen begann die Neue wohlmeinend zu referieren: »Das ist die Schlei, die größte Förde der Ostsee. Also ein Meeresarm praktisch. Nur etwas nährstoffreicher. Und wir sind hier im »Aurora Wald- und Sonnenbad Himmelsburg e.V.«.

»Pimmelburg?«, prustete Hannah und jagte damit ein Krümelheer von ihrem Teller quer über den Tisch. »Im Ernst? Zwei Wochen Nacktplantage? Ich geh kaputt!«

»Also, ich find’s richtig erfrischend hier«, lehnte Pietsch sich zufrieden zurück, um uns ein Übermaß seines behaarten Bauchs zu gönnen. Er grinste so breit, dass mir wieder sein rasiertes Gesicht inklusive Wabbelfleisch am Hals ins Auge sprang. »Total unspießig.«

»Daran sieht man bloß, was du für ein Spießer bist«, nahm Hannah den Elfmeter dankbar entgegen. »Haben die Nacktspacken hier auch’n Clubtanz?«

Quietschend schob sie ihren Stuhl nach hinten, sprang auf und twerkte, während sie hymnisch in ihr Handy sang: »Wo Busen wogen… Ärsche schwabbeln… weiche Nudeln weh’n… kannst du die Würde in der Ostsee baden gehen seh’n.«

»Wow, du überraschst mich, Hannah«, lachte Pietsch.

Sie verbeugte sich kurz und setzte sich wieder. »Freestyle! Meine Stimme wird immer Hit-verdächtiger, oder?«

»Das nicht«, sagte Pietsch, »aber dass du das Wort Würde kennst. Respekt!«

Er lehnte sich zurück wie ein Patriarch mit dem Recht des letzten Worts. Hannah biss beleidigt in ihren Toast und schob ein halblautes »FDA!« am Brot vorbei.

Natürlich sah Pietsch gleich wieder mich fragend an, und auch Hannah schenkte mir einen Drohblick.

»Fick dich, Alter«, grummelte ich.

Pietsch nickte mir zu, kaum dankbar für meine Übersetzung. Hannah beschäftigte sich mit ihrem Handy, klickerklacker, im Beleidigt-Modus.

»Du kennst die Regel – kein Handy am Tisch«, ranzte Pietsch.

»Mann, das gilt ja wohl nur Zuhause.«

»Das gilt überall, wo du mit mir am Tisch sitzt, Hannah. Was textest du überhaupt? Hier ist doch gar kein Netz.«

»Ich schreib auf Vorrat. Schick ich dann raus, sobald ich wieder in der Zivilisation bin.«

Mein Stichwort. »Apropos Zivilisation: Wieso laufen hier ein paar Leute nackt rum?«

»Alle, Dammy«, kreischte Hannah dazwischen, »alle, hast du das immer noch nicht kapiert?! Das nennt sich Freikörperkultur.«

Freikörperkultur… Aus welchem Jahrtausend stammte denn dieses Wortmonster?

»Wo zur Hölle gibt es eine Verbindung zwischen ›nackt‹ und ›Kultur‹?«, fragte ich, »den Quatsch haben doch schon die Neandertaler überwunden. Wieso zur Hölle hast du uns verschwiegen, dass hier alle nackt rumrennen?«

»Ich hatte keine Nerven für den Stress«, sagte Pietsch.

»Dann brauchst du jetzt umso bessere Nerven.«

»Nö«, grinste Pietsch und ließ seine Hände auf den Fellbauch klatschen, »ihr macht einfach euer Ding. Niemand zwingt euch rauszugehen. Aber wenn ihr geht, dann nackt. So ist das hier eben.«

»Einen Scheiß werd‘ ich«, zischte ich.

»Hab‘ ich mir gedacht, Samira. Also: Warum hätte ich dir was sagen sollen?«

Pietsch sah keinen weiteren Erklärungsbedarf und hielt auch die Neue zurück. Das gab Hannah den Raum zur Rache.

»Ich versteh‘ deine Verunsicherung, Dammy«, nickte sie großmütig Richtung meiner Schlüsselbeine, »deine beiden Mückenstiche sind wirklich süß, aber keiner zeigt gern seinen unfertigen Körper.«

Pietsch spürte instinktiv, dass das der richtige Moment für den Aufbruch war, zog die Neue mit einem devoten Kellnerlächeln hoch und aus der Küche.

»Oder sein heimlich gestochenes Tattoo…«, zischte ich Hannah im Lärm der hochspringenden Toasts entgegen. Hannah schenkte mir den Blick eines zentralafrikanischen Diktators in Folterlaune.

»Also nur, damit das klar ist, Leute: Mich sieht hier keiner nackt«, rief ich Pietsch und der Neuen hinterher. »Nicht mal die Mücken, kapiert?!«

Pietsch schaute noch mal kurz in die Küche: »Wir sind dann mal am Strand. Hier wird die Luft ja immer dümmer.«

Mit einem massiven Klock schloss sich die Klönschnacktür hinter den beiden nackigen Frischverliebten. Mir blieb erstmal nur der schmale Streifen Sonne, der sich hinten über die Terrasse zwängte. Hannah sah meinen Blick, und sofort sprinteten wir beide los.

Obwohl ich die Sportlichere bin und schon fast zwanzig Thaiboxkämpfe durchgestanden habe, hatte ich Hannahs Entschlossenheit und Skrupellosigkeit wenig entgegenzusetzen. Dann eben Schatten. Hauptsache nicht nackt.

Tag 3

Tattoowatch

Wahnsinn, wie jedes Heute dem Gestern glich. Auch an Tag Drei wachte ich in Panik auf, verschwitzt, ohne Sauerstoffressourcen. Wieder war Hannahs teuflischer Plan, ihre kleine Schwester einfach totzufurzen, nur daran gescheitert, dass mich ein Alptraum aufgeweckt hatte (ich schwimme durch einen See, Algen kitzeln meinen Bauch, greifen plötzlich nach meinen Beinen und ziehen mich runter, ich schlage um mich, reiße das schleimige Geflecht von meinen Knöcheln, doch es wächst auch um meine Hände und zieht mich immer weiter runter, bis ich die Luft einfach nicht mehr anhalten kann, bis ich nach einem letzten Aufbäumen und anschließender Resignation merke, dass ich tief unter Wasser atmen kann – leider ist dieser erste Atemzug auch immer der letzte in meinem Traum, verdammt!). Gerade rechtzeitig riss ich das Fenster auf.

Am Frühstückstisch erwartete mich das gleiche Bild wie gestern – zwei viel zu nackte Grinsekatzen. Ich kippte erstmal eine halbe Flasche Vittel in mich und steckte dafür Pietschs Kommentare ein (Nestlé, Danone, jadajada). Ich aß wie jeden Morgen ein halbes Dutzend Toast mit Nutella und steckte dafür Pietschs Kommentare ein (Ferrero, Kakao-Erntesklaven, Palmölmafia, jadajada). Nach dem Frühstück war ich wieder zu spät, und Hannah hatte die Sonneninsel eingenommen (»Geh halt mit Pietsch und der Neuen an den Strand, Dammy. Merkt doch eh keiner, dass du kein Junge bist« jadajada).

Hannah hatte es noch nie so mit Frühstück. Und noch weniger mit Pietsch und seiner Neuen. Während sie Zuhause eine halbe Stunde fürs Duschen und die Haare brauchte (waschen, föhnen, glätten, aufrollen, flechten) und eine weitere halbe Stunde fürs Schminken, schenkte sie sich diese Stunde hier, weil sie eh keinen Schritt vor die Tür ging. Selbst ihre tägliche Stunde Fashionblog-Studium fiel hier mangels Netz weg. Das Krasse war, dass Hannah mit all dem Nichtfrisieren, Nichtschminken und Nichtanziehen trotzdem aussah, als wär sie aus einem Jungbrunnen gestiegen.

Normalerweise erinnerte Hannahs Look enorm an Daeneris Stormborn, die Drachenkönigin aus Game of Thrones, die ihrer wasserstoffblonden Mähne jeden Tag eine neue sensationelle Frisur schenkte. Hier im Urlaub zeigte Hannah allerdings eine Seite, die ich lang nicht an ihr gesehen hatte: die Hannah im Original, schlampig frisiert, ungeschminkt, mit Ritznarben auf den Unterarmen und Oberschenkeln, nackt in der Sonne, die die Terrasse zwischen halb Zehn und Mittag beschien. Sie hatte Musik auf den Ohren und Tränen in den Augenwinkeln, weil sie fest davon überzeugt war, dass sie nach Marcel nie wieder einen Mann finden würde, der sie wirklich… tja, was eigentlich? Versteht? Befriedigt? Ausreichend kaltherzig verarscht?

Während Nacktheit für mich der Grund war, dass ich sogar in kompletten Trainingsklamotten meine tägliche Fitness- und Gymnastik-Einheit runterspulte, statt draußen für irgendwelche Spanner blankzuziehen, hatte das Thema für Hannah keine Bedeutung. Ihr reichte es, dort zu sein, wo Pietsch und die Neue nicht waren. Und wo die beiden Hannahs großes Geheimnis in Form eines handtellergroßen Nachtfalter-Tattoos im Nacken nicht lüften konnten. Vielleicht war Hannah ja mit einer kleinen Provokation aus dem Sonnenwinkel fortzulocken…

»Papa hat dir den Führerschein nur unter drei Voraussetzungen bezahlt: Kein Tattoo, kein Piercing, kein Nikotin bis 18.«

»Mann, Dammy, na und? Ich hab‘ nicht mal Ohrringe. Und rauchen tu ich auch nicht. Also kiffen vielleicht, aber ohne Tabak.«

»Und dann steht’s mit deinem Tattoo jetzt 2: 1, oder was?! Das waren drei Bedingungen, Hannah.«

»Ich muss noch sechs Wochen durchhalten. Wenn ich 18 bin, kann Pietsch mir gar nix mehr.«

»Mann, Hannah, darum geht’s doch gar nicht, «, sagte ich, »dein Tattoo ist der Dealbreaker. Eigentlich müsstest du Papa die Kohle zurückgeben.«

»Pfff, was Pietsch nicht weiß…«

»Kann er hier jederzeit durch Zufall entdecken. Oder die Neue.«

»Die soll sich mal ficken, Dammy. Oder ihn, mir egal. Und wenn er mich erwischt, sag‘ ich halt, dass ich keine Kohle habe.«

»So doof ist Pietsch auch nicht. Dein Kleiderschrank geteilt durch ebay ergibt Reichtum.«

»Auf welcher Seite stehst du eigentlich, Dammy?«

»Auf der Schattenseite.«

Es dauerte keine Minute, und ich lag in der Sonne. Endlich. Doch schon nach fünf Minuten musste ich feststellen, dass Sonne ohne Meer irgendwie viel von Toast ohne Nutella hatte. Außerdem heulte Hannah im Schatten noch mehr. Vielleicht sind ihre Tränen auch nur nicht so schnell verdunstet.

»Alter, was heulst du denn jetzt schon wieder? Sag mir bitte nicht, dass es immer noch um Marcel Arschnase geht.«

Rein rhetorisches Manöver - natürlich ging es um Marcel. Optisch war er tatsächlich ein Hit, groß, blond, breitschultrig, Wangenknochen wie ein Jochbeinmodel, außerdem Kapitän der Fechtmannschaft und auch sonst gern im Nahkampf. Bei seiner perfekten Optik fiel leider umso mehr seine komische Aristokratennase auf, die auf der Spitze von einer tiefen Kerbe durchzogen war, so dass seine Nasenflügel aussahen wie zwei pralle Arschbacken.

»Arschnase«, gluckste Hannah, fiel aber direkt zurück in die Trübnis der Verlassenen. Immerhin schien sie einem echten Gespräch nicht völlig abgeneigt.