6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Musa-Chroniken

- Sprache: Deutsch

Wenn eine Ratte in dein Leben tritt, kann das bedeuten, dass du die Mülltonne offengelassen hast. Oder dass du in das Abenteuer deines Lebens stürzt, wie Alice ins Kaninchenloch. Eigentlich soll Musa (15) die Sommerferien am Schwarzmeer verbringen, in der Heimat seines Wochenendvaters Fatih. Doch statt fünf Wochen Urlaub heißt es: in fünf Tagen die Welt retten. Denn das Leben aller Kölner Ratten und Menschen ist bedroht. Da kann man schon mal nervös werden. Besonders wenn die eigenen Ängste, akribisch aufgelistet, einen ganzen Schrank füllen. Zum Glück steht ein komplettes Apokalypse-Team an Musas Seite: eine ehemalige Punker-Ratte, eine treue Boxerhündin, außerdem seine Nachbarin und heimliche Liebe Dörti - und ein mürrischer Geist, der alle Vorstellungen vom Tod auf den Kopf stellt. Ein atemloser Mix aus Action, Abenteuer, Freundschaft, Revolution - plus eine Prise Magie. "Ich bin grundsätzlich immer gegen die Vermenschlichung von Tieren. Bei Ratten mach ich ab sofort eine absolute Ausnahme! Zum Glück schreibt Müller nicht über Katzen. Sonst würde ich sogar anfangen, die zu mögen." (Martin Rütter, Hundeprofi)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 393

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

VON MÜLLER ERSCHIENEN:

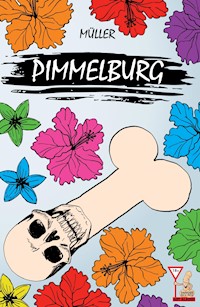

•Pimmelburg (Roman, Verlag Tredition)

ISBN: 978-3-7482-6372-2

•Allerseele (Roman, Verlag Tredition)

ISBN: 978-3-347-08729-3

•Freispruch (gemeinsam mit Martin Rütter, Kosmos Verlag, Stuttgart)

ISBN: 978-3-4401-6731-1

MÜLLER & ECKERMANN HABEN ZUSAMMEN GESCHRIEBEN:

•Wir vom Neptunplatz (Carlsen Verlag, Hamburg, 2011)

•Viertelherz, Roman-Reihe (eBook)

Folge 1 – willkommen@ehrenfeld

(ASIN: B07BK7XXM7)

Folge 2 – Festival am See

(ASIN: B07BJL55Q2)

Folge 3 – 4x4 Jahreszeiten

(ASIN: B07DP14JJB)

Folge 4 – Schängs Schtories

(ASIN: B07DP4Z3MW)

•Leben hoch Drei (Lübbe Verlag Audio, Köln)

Hörspielserie mit Mirja Boes, Tim Bergmann und Florian Lukas

Folge 1 – Pizza, Putzplan, Poweryoga

Folge 2 – Lukullus, der lyrische Liebesterrorist

Folge 3 – Ihr Kinderlein kommet

MÜLLER

studierte in Düsseldorf Literatur- und Medienwissenschaften und lebt seit zweieinhalb Jahrzehnten als TV-Autor in Köln.

Er schreibt neben preisgekrönten Comedy-, Satire– und Unterhaltungsshows fürs Fernsehen auch Romane und Sachbücher.

Mehr Infos bei Facebook/Insta unter @muellerautor

oder auf www.antagonisten.de

© Patricia Eckermann

MÜLLER

MUSA-CHRONIKEN I

DIE WEISSE BRUDERSCHAFT

Roman

Auf der letzten Seite finden sich Inhaltswarnungen.

Das vorangestellte Marteria-Zitat stammt aus dem Song »Welt der Wunder« vom Album »Zum Glück in die Zukunft II« (2014), mit freundlicher Genehmigung von NESOLA/ Universal Music Group/ Transporterraum

© 2022 müller

Umschlag, Illustrationen, graphische Beseelung: Mela Holcomb @meladesign Coaching, Lektorat & Layout: Judith C. Vogt, www.jcvogt.de

Türk. Übersetzung & Sensitivity Beratung: Aşkın-Hayat Doğan, www.ask-dogan.de

Autorenfoto & Immerallererstleserin: Patricia Eckermann @feireficia

Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg Erstellt mit Papyrus Autor 8.54

Softcover: 978-3-347-63342-1

Hardcover: 978-3-347-63424-4

eBook: 978-3-347-63343-8

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Nahezu jeder Fakt dieser Geschichte ist willkürlich interpretiert bis frei erfunden. Alle Figuren bis auf RatteX sind sogar erstunken und erlogen. Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Autors und des Verlags unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Für die Ratten

&

die Menschlichen

»Denn wir leben auf einem blauen Planeten, der sich um einen Feuerball dreht, mit ’nem Mond, der die Meere bewegt, und du glaubst nicht an Wunder? Und du glaubst nicht an Wunder?!«

(Marteria)

»Proportional zum eigenen Mut schrumpft das Leben oder dehnt sich aus.«

(Anaïs Nin)

DAS MANIFEST DER WEISEN VON SION

Es gibt für die Zukunft nur einen Weg – ins Licht!

Über Millionen Generationen herrschten wir über die Welt. Ließen die Unterdrückten auf unsere Hilfe zählen. Löschten die Despoten und Zerstörer aus.

Für das Wohl aller und das größtmögliche Glück der Rattenschaft haben wir die Welt kultiviert und fruchtbar gemacht. Wir wiesen dem Menschen – einem zunächst haarigen Baumwesen mit mickrigem Verstand, aber arterhaltendem Sozialwesen – eine Nische zu und studierten sein Aufblühen. Sahen zu, wie er wuchs und gedieh, wie er sich vermehrte, seine Nische immer weiter ausdehnte. Und uns schließlich nach wenigen tausend Generationen in alle Welten folgte.

Doch irgendwann ging der Mensch voraus, und wir waren es, die folgten. Aus Neugier zunächst, später nur noch aus Gier auf das, was er hinterließ. Bis wir gänzlich vereinnahmt wurden von seiner Herrschaft, das bittere Ende unserer Freiheit nicht vorausahnend. Der Mensch drängte uns aus der Welt ins Abseits, in den Schatten, die Dunkelheit. Um uns dort auszuhungern – uns, seinen stärksten Förderer im Weltenplan.

Doch nun gibt es einen neuen Plan: Wir fordern nichts weniger als die Revolution der Evolution, die aus dem König wieder den Sklaven macht. Und aus den Sklaven die Könige des Reichs der Weißen Bruderschaft. Der Weg zurück ins Licht kennt nur eine Entscheidung: Folgen oder Vergehen.

Also folgt ins Licht, Volk, oder vergeht im Schatten.

Rattenschaft,

hört die Weisen von Sion, die Weiße Bruderschaft Die euch zurückbringt ins Spiel der Evolution Vorbei am Menschen, zurück auf den Thron Folgt uns!

Geht mit uns den Weg zurück ans Licht Zurück in die Fruchtbarkeit, in ein Leben im Überfluss In dem jeder, ob Rättin oder Bock, Teil des Volkskörpers ist Ein Körper aus Tausenden Millionen

Gebt euch dem Sog unserer Macht hin! Folgt der Schwingung des Rattenkönigs Folgt uns ins Paradies – in die Welt von morgen Die Nagerwelt

Fiat lux!

DAS JAHR 2 NACH CORONA

MONTAG,04.JULI02

Trio mit zwölf Fäusten

GEGEN NEUN UHR

Hassiktir! Töle kotzt auf die Dielen im Flur. Irgendetwas hat sie so hart aus ihrem phlegmatischen Grundzustand gerissen, dass ich weder ihr Gebell noch ihr Hin- und Her-gespringe vor der Wohnungstür länger ignorieren kann. Immerhin brauche ich exakt so lang aus meinem Schrank zur Tür, bis die Boxerhündin das Erbrochene wieder vom Stäbchenparkett geleckt hat.

Töle, deren muskulöse Statur genau wie ihre Killercaniden-Beißer eher zu gesundem Abstand raten, ist an sich ein eher gemütliches, immer noch überraschend ängstliches Wesen – trotz all der Abenteuer, die wir bereits gemeinsam erlebt haben. Leider lässt sich ihr gegenwärtiger Ausraster nicht mit einem einfachen Blick durch den Türspion klären. Zumal ihre Schnauze immer wieder grollend Richtung Türschwelle stößt. Dass ihr Boxerschädel dabei jedes Mal mit voller Wucht gegen die massive Wohnungstür knallt, scheint Töle nicht zu stören. Mich schon. Und vermutlich auch die Besucher, die sich auf der anderen Seite gerade sehr unwillkommen fühlen müssen.

»Yat!«, zische ich. Töle legt sich tatsächlich ab und mustert mich mit ihren Grünalgenaugen. Ich rolle ihr einen Hundecookie vor die Nase, und sofort schießt ihr der Sabber aus den Lefzen. Ihr Blick haftet auf meinen Lippen.

»Ye!« Erst auf mein Kommando schnappt sie den Keks, lässt ihn für einen stillen Genussmoment auf der Zunge liegen, verdreht die Augen und seufzt glücklich. Hunde mögen schlichte Gemüter sein, doch Töle weiß zu genießen, und das ist nicht weniger als das Beste, was sie aus ihrem fremdbestimmten Hundeleben machen kann.

Ich checke nochmal, ob sie für Besuch ausreichend entspannt ist, dann ziehe ich die Wohnungstür auf und eröffne Töle und mir den Ausblick auf drei abgemagerte Albinoratten, die sich ängstlich fiepsend auf unserer Fußmatte aneinanderdrängen, beschmiert mit Angstkot und harzigem Urin.

Die Drei müssen die Panikattacke ihres Lebens durchmachen, das spürt auch Töle. Sie lässt ihren unzerbissenen Hundekeks von der Zunge aufs fiepsende Rattenknäuel zurollen. Die Drei richten sich auf, mustern erst die Boxerin, dann mich, dann den Cookie. In der nächsten Sekunde zermörsern sie den Keks, als hätten sie seit der Geburt nichts mehr gegessen, und lecken die Fußmatte darunter sauber.

»Kommt erstmal rein«, flöte ich im maximalen Willkommenston, »eure Pfoten müssen glühen.«

Ich nehm die drei Ratten auf die Hand, als wär es das Selbstverständlichste – und ich nicht der größte Schisser unter der Sonne – und bringe sie ins Bad, wo mein drei Jahre älterer Halbbruder Mo gerade Zähne putzt.

Beim Anblick der rotäugigen Fellbündel verzieht sich Mos frische Morgenröte tief unter die Haut und macht einem leichengrünen Porenmosaik Platz. Seine Zahnbürste fällt ins Waschbecken, er rennt raus und verschanzt sich in seinem Zimmer. Offensichtlich hat Mo einiges dazugelernt in den letzten Jahren. Spoileralarm …

Ich setze das Trio ab, packe Mos Zahnbürste zurück ins Glas und wasche mir erstmal die Hände. Dann stopf ich den Stöpsel ins Waschbecken, spritze etwas Duschgel ins lauwarme Wasser und lasse die drei Ratten planschen. Es gibt nichts Erniedrigenderes für diese Nager, als nach Kot und Angst zu stinken. Entsprechend euphorisch ist ihr Gefiepse, während sie sich gegenseitig das weiße Fell schrubben.

Töle stemmt ihre Pfoten auf den Waschbeckenrand, legt den Kopf schief und betrachtet den Poolspaß. Ich stecke ihr einen neuen Hundekeks ins Maul und küsse die weiße Blesse auf ihrer Stirn.

»Das war sehr lieb von dir vorhin.«

Töles Algenaugen streifen mich, dann zerbeißt sie den Keks und schnauft.

»Die Drei werden nachher noch ein paar Kalorien Nachschub brauchen.«

Ich überlasse die Ratten ihrem Badespaß und verziehe mich in die Küche, zerhäcksle zwei Handvoll Haferflocken, Weintrauben, Rosinen und Quark zu einem klebrigen Stampf, den ich mit einem halben Löffel Honig vergolde.

Zurück im Bad lass ich den Stöpsel aus dem Brackwasser, rubbel die Ratten mit einem Waschlappen ab, werf sie auf den Rücken, kitzel sie durch, bis sie hysterisch quieken. Dabei finde ich heraus, dass es zwei Böcke und ein Mädchen sind, gönne ihnen noch einen kurzen Strahl mit dem Föhn, setze sie auf Töles Rücken und gehe vor Richtung Küche.

Töle folgt brav, aber nicht unbeeindruckt. Immerhin hat sie seit zwei Jahren keine Ratten mehr gesehen, geschweige denn transportiert. Die Drei klettern vom Kopf der Boxerin auf den Küchentisch und stürzen sich aufs Frühstück. Drei Atemzüge später sinken sie mit den letzten Quarkresten auf den rosa Schnauzen in ein tiefes Kantinenkoma.

Nach fast 100 Kilometern – bei Nacht, über Stock und Stein, vorbei an Wildkatze und Luchs, vom immer noch in weiten Teilen zerstörten Ahrtal bis nach Köln – ist mehr als verständlich, wenn die Gäste-Etikette verrutscht. Ich dagegen spüre eine gewisse Vorfreude. Denn dass die Dreierdelegation ihr Ziel erreicht hat, kann nur bedeuten, dass der Sommer doch nicht so öde verlaufen wird wie befürchtet.

»Und wenn du denkst, es geht nicht mehr«, quäke ich in Jan Delays Goldstimme, »kommt von irgendwo eine Ratte her …«

Der Tresor der tausend Hoffnungen

SELBER TAG, KURZ NACH ZEHN

Eine Stunde später knallt erst Mos Zimmer-, dann die Wohnungstür. Der arme Kerl ergreift die Flucht. Die drei schlafenden Ratten auf dem Küchentisch haben ihm ganz offensichtlich den Rest gegeben. Vielleicht ist es bloß das unverarbeitete Trauma meines Halbbruders, das so unmittelbar wieder hochgekommen ist. Immerhin, die Krise vor zwei Jahren hat aus ihm einen neuen Menschen gemacht. Durchaus nicht freiwillig, doch es spielt keine Rolle, welche Umstände bewirkt haben, dass er vom König der Arschlöcher zum Menschenpraktikanten aufgestiegen ist. Zumindest spielt das Warum für mich keine Rolle. Für mich hat damals einfach nur ein neues Leben begonnen. Und das ist stark untertrieben.

Jetzt, wo Mo weg ist, muss ich mir keine Sorgen mehr um die schlafenden Ratten machen. Klar, ich weiß, Mo hat sich geändert. Vertrauen kann ich ihm trotzdem nicht. Ich gehe in mein Zimmer, packe ein paar Klamotten, den vollgeladenen Handyakku, eine Taschenlampe, das Schnitzmesser und den Schlafsack in meinen Rucksack, schäle ein Dutzend Möhren (Töles Lieblingssnack), fülle die Trinkflasche und Töles Cookie-Box, komme zurück in mein Zimmer – und sehe die Rättin vor dem geöffneten Bauernschrank.

»Das ist der Panikschrank?«, fiepst sie ehrfürchtig und beugt das Satzende ganz nach Rattenart zu einer Frage, selbst wenn sie es als Feststellung meint.

»Das ist der Tresor der 1000 Hoffnungen.« Ich nehme die Rättin hoch und setze sie auf die durchgelegene Matratze im Schrank. »Für jede Angst hält er einen Trost bereit.«

Sie beschnuppert alles, den Laptop, die Kopfhörer, die bunten Spots, das Kissen, die Decke, die beiden dicken Druma-Knüppel, die drei stabilen Stahlscharniere, die mich darin vor Mos unberechenbaren Attacken geschützt haben. Dann lässt sie ihre Johannisbeeraugen über die tausend Post-its fliegen, die auf der Innenseite der Schranktür kleben.

»Sind das deine Ängste?«, fiepst sie.

Ich nicke stumm. In den vielen Stunden, Wochen, Jahren, die ich in diesem Schrank Schutz suchte, habe ich nicht nur Hausaufgaben gemacht, gelernt, Musik gehört, Druma-getrommelt, im Netz oder in Büchern gelesen, mir leidgetan oder an Dörti gedacht. Ich habe auch alle Ängste, die mich zu dem Nerd machten, der ich bin, auf Zettel geschrieben, fein säuberlich mit ihren lateinischen Bezeichnungen, und sie aufs Holz geklebt. Anschließend habe ich jeder Angst eine Position zugeordnet, um zu sehen, wie groß sie gerade ist. Bei meiner täglichen Trommelmeditation hab ich dann jede Position überprüft, um zu sehen, wie sich das Koordinatensystem meiner Ängste im Alltag verändert. Viele Post-its sind inzwischen so alt, dass sie sich schon Richtung Schrankdecke wellen.

»Das sind aber viele Ängste?«, fiepst die Rättin mit der Stimme von Heidi Klum, die ihre Mädchen tadelt.

»Das stimmt! Aber das sind nur die, die bis heute geblieben sind.« Ich lasse meinen Finger über die anderen drei Holzwände fahren, »hier waren vorher überall Zettel. Mehr als dreimal so viele.«

Die Rättin schnuppert an den Post-its, und mir fehlt jede Vorstellung, ob ihre rotfunkelnden Augen sie auch lesen können – zumal auf Latein.

»Hattest du auch Angst vor uns?«, fiepst sie.

Ich muss lachen. Sofort kraule ich ihr entschuldigend das Fell zwischen den rosa Ohrschüsseln. »Angst ist stark untertrieben. Musophobie war der Grund, warum ich bis zu meinem fünfzehnten Lebensjahr nicht ein einziges Mal im Keller war.«

»Aber … im Keller ist es doch am schönsten?«, fieps-kichert sie dünn unter meinem Kraulen.

»Ich fürchte, das ist einer der wenigen Unterschiede zwischen Ratten und Menschen.«

Die Rättin wendet sich abrupt ab, als wolle sie später über den Satz nachdenken. »Was steht hier?«

Zielsicher tippt sie mit der Schnauze auf den frischesten Zettel, der noch im vollen Neongelb leuchtet.

»Dörtiphobie, die Angst vor Dörti«, sage ich, ohne abzulesen, mit einer Stimme, die klingt, als winsele ein Comedian um Applaus. Zum Glück lacht die Rättin tatsächlich.

»Angst vor der Erlöserin … das ist lustig? Aber das gilt doch nur für ihre Feinde?«

Die Erlöserin … Mein Schweigen füllt für eine gefühlte Ewigkeit den Raum. Endlich wendet die Rättin sich ab und tippt mit ihrer Schnauze auf einen der offensichtlich ältesten Zettel. »Und was steht hier?«

Ich beuge mich runter, weil ich keine Ahnung mehr habe, was dort steht. Sofort jaulen tief in meinem Innern die Sirenen los und blasen eine Erinnerung unter dem Staubpanzer meiner Festplatte frei.

»Dendrophobie«, hauche ich und streiche die aufgestellten Haare auf dem Unterarm glatt. Auch wenn die Erinnerung an die Ursache uralt ist, die Furcht altert nicht mit. »Das ist die Angst vor Wäldern.«

»Oh?«, fiepst die Rättin unsicher.

»Was?«

»Nichts?«, lügt sie so offensichtlich wie ein lächelnder Fuchs. Dann richtet sie sich in meiner Hand auf, ihr Blick schraubt sich tief in meinen: »Die Mutter Rättin hat immer gesagt: ›Wo die größte Angst ist, da geht’s lang‹?«

Hätte ich das nicht erst vor zwei Jahren verstanden, wäre mir einiges erspart geblieben. Allerdings hätte ich dann vieles nicht gelernt, auf das ich heute stolz bin. Zum Beispiel, dass ich nicht den Anflug von Panik habe, als die Rättin über meinen Arm auf die Schulter klettert.

»Und wo geht’s für dich lang?«, frage ich, um die Erinnerung zu verdrängen und mit ihr das Gefühl, hier in einem Verhör zu stecken. »War der Weg hierher schlimm für dich?«

Die Rättin schnuppert an meinen Locken. »Früher hattest du eine andere Frisur?« Als sie merkt, dass ich auf ihre Ablenkung nicht eingehe, legt sie den Kopf schief und fährt sich mit den Krallen nachdenklich durch die Tasthaare. »Nicht alles auf dem Weg war schlimm? Meine Angst liegt da, wo unser Weg endet?«

»Im Rosengarten?«

Die Rättin gähnt ängstlich und müde. Auf meinem Weg zurück an den Küchentisch ist sie längst wieder eingeschlafen, doch kaum lege ich sie zu ihren beiden Begleitern, verbinden sich die drei nackten Schwänze zu einem Knoten der Einheit. Sie müssen völlig erschöpft sein von dem langen Weg voller Ängste und Entbehrungen.

Also setz ich mich an den Küchentisch, genieße, dass Töle mir sofort ihren Boxerinnenkopf aufs Knie legt, kraule ihre weiße Stirnblesse und trainiere meine Geduld. Logisch bin ich neugierig, was die Ratten zu mir geführt hat. Ich spüre auch Töles Anspannung, die in dicken Sabberfäden von meinen nackten Beinen auf die Küchenfliesen tropft. Ich lege einen Cookie in die Speichelpfütze, Töles algengrüne Augen vibrieren zwischen mir und dem Keks hin und her.

»Ye!«

Ihre Schnauze taucht blitzschnell ab, ihre Zunge reißt den Keks zwischen den Zähnen hindurch. Dann landet ihr Bollerkopf ebenso schnell wieder auf meinem Knie. Töle seufzt glücklich. Auch für sie begann vor zwei Jahren ein neues Leben. Ebenfalls mit einem Trauma – zumindest in der Hinsicht hat sie etwas mit Mo gemein, und auch mit mir. Und mit Dörti sowieso. Doch es macht keinen Sinn, mich jetzt daran zu erinnern. Die Ratten werden sowieso fragen, und die besten Geschichten entstehen immer noch völlig improvisiert im Moment.

Ich betrachte die Rattenschwänze, ineinander verschränkt wie ein rosiger Keltenknoten. Die Herzen der Drei pulsen selbst in tiefster Entspannung heftig, ihre Nasen stehen nie still, ihre Tasthaare zucken, und die rotschimmernden Ohren kreisen wie Satellitenschüsseln – ein synästhetisches Feuerwerk, selbst im Tiefschlaf. Gleichzeitig lassen sie sich trotz aller Düfte, Vibrationen und Geräusche nicht beirren in ihrem Traumreich. Es gibt für alles den richtigen Moment. Gerade ist der Moment der Entspannung. Egal, wie gespannt Töle und ich auf ihre Botschaft warten.

Der Pfad der Schlüsselblumen

SELBER TAG, GEGEN MITTAG

Meister Moses?«

Das heisere Fiepsen reißt mich aus meinem Tagtraum.

»Musa, bitte.« Ich betrachte die Albinorättin, die sich auf die Hinterbeine gehockt hat, den nackten Schwanz weiterhin mit ihren Begleitern verflochten. Sie reibt sich den Schlaf aus den Johannisbeeraugen und schnuppert durch die Küche.

»Töle?«, fiepst sie, und Töle wufft kurz, auch sie ist auf Empfang. Jetzt rekeln sich auch die beiden Böcke aus dem Schlaf, richten sich auf und legen die Ohren an.

»Meister Moses?«, fiepsen die Böcke in Stereo.

»Musa, Leute!«, geh ich so ungenervt wie möglich dazwischen, »einfach Musa, okay?«

»Ja, Meister?«, kichert die Rättin aufgekratzt, »habt ihr uns erwartet?«

»Ein Krieger ist bereit, er wartet nicht.« Ich liebe es, wenn ich den Schreiner zitieren kann. »Ihr wart lang unterwegs. Wie habt ihr uns gefunden?«

»Der Pfad der Schlüsselblumen?«, fiepsen die Drei unisono.

Logisch. Dörtis Plan ist aufgegangen. Egal, ob das jetzt etwas Gutes oder Schlechtes bedeuten wird. »Was führt euch zu mir?«

Die drei Ratten stecken die Köpfe zusammen und beraten sich in Ultraschall. Ich sehe, wie Töle die Ohren spitzt, doch zwischen Hören und Verstehen steckt ihr winziges Boxer-hirn.

Also jault sie bloß auf und vergräbt den dicken Kopf unter ihren Vorderläufen.

»Das Unglück trägt keinen Namen?«, fiepsen die Ratten mit einer Stimme, »und wir sind nicht befugt, euch unser Leid zu klagen? Doch die Not ist groß im Rosengarten?«

Zugegeben, es ist gewöhnungsbedürftig fürs Ohr, dass die Rattenstimmen sich zum Satzende immer nach oben biegen, als bestünde ihr Sprachschatz ausschließlich aus Fragen. Immerhin hat sich die Fähigkeit zur menschlichen Sprache von RatteX über – ja wie viele Generationen inzwischen? 10? 30? 100?? – weitergetragen. RatteX’ Erbe wird offensichtlich weiter hochgehalten in der neuen Heimat. Leider scheint die aktuelle Generation von Nachfahren massive Probleme zu haben. Doch die Art, wie die Ratten um den heißen Brei reden, verbietet mir jede direkte Frage nach dem Grund. Also bleibe ich beim Protokoll.

»Wie geht’s der Rättin?«

»Die Mutter ist tot und bei Rattatösk? Seit vielen Monden schon?«

Die Ratten fiepsen im Ultraschallbereich durcheinander, Töle gräbt jaulend ihre Ohren tiefer unter die Pfoten. Auch ohne etwas zu verstehen, scheint sie die Trauer der Drei herauszulesen. Töle mag einen lichten Verstand haben, für Gefühle ist sie dagegen hochempfänglich.

»Das tut mir leid! Kann ich etwas tun?«, frage ich so hoffnungsstiftend wie möglich.

»Folgt uns in den Rosengarten? Dort erfahrt ihr alles?«, fiepsen die Böcke mit einer Stimme. Die beiden unterscheiden sich äußerlich in nichts von der Rättin. Rosa Krallen, Schnauzen, Ohren, Schwänze, dazwischen ein schneeweißes Fell, das nur durch knallrote Augen durchbrochen wird.

»Im Ernst, Leute? Ich soll euch 100 Kilometer folgen ohne einen Grund?!« Meine Stimme verrutscht in einen lang hinter mir geglaubten Stimmbruch-Kiekser.

»Es gibt mehr als hundert Gründe, Meist- Musa? Für jeden Kilometer? Aber wir haben keine Antworten, nur Fragen?«

»Ja ja, ich weiß«, unterbreche ich ungeduldig. Ungeklärte Faktenlagen machen mich einfach nervös. »Dann stellt eure Fragen.«

»Die Fragen liegen auf dem Weg?«, fiepsen die Drei mit einer Stimme.

Es ist zu offensichtlich, dass die Ratten das wenige, was sie wissen, nicht mit mir teilen, solange wir nicht auf dem Pfad Richtung Rosengarten sind. Unterwegs werde ich sie allerdings nicht so schnell vom Haken lassen. »Dann lasst uns keine Zeit verlieren.«

Ich schiebe den Stuhl zurück, und sofort springt auch Töle hoch und wedelt mich glücklich an. Sie weiß, wann eine gute Geschichte ihren Anfang nimmt, und ich vertraue ihrem Gespür.

Ich schreibe Mama einen kurzen Zettel, auch wenn klar ist, dass sie erst in vier Wochen aus ihrer »Letzter Arschtritt für den Krebs«-Kur kommen wird. Dann schulter ich meinen Rucksack und nehme Töle die feuchte Leine, die sie bereits aus dem Flur geholt hat, aus dem Maul. Ich setze mir die drei Ratten auf die Schulter, ziehe die Wohnungstür hinter mir zu und verlasse das, was die letzten beiden Jahre mein neues Leben war.

Im zweiten Stock mache ich kurz Halt vor Dörtis Wohnung. Wie immer, wenn meine Gedanken sich im Labyrinth der Angst verlieren und ich instinktiv in eine Hechelatmung rutsche, zwinge ich mich, dreimal tief aus- und nicht wieder einzuatmen, bis es nicht mehr geht. Wenn ich dann einatmen muss, sind die wesentlichen Gefühle meist neu geordnet. Aus, aus, aus – ein.

Die natürliche Grenze dieser Ablenkungstechnik heißt Dörti. Wann immer ich in den letzten Wochen hier stand, um meine Gedanken zu sortieren, war das Gefühl dasselbe: Wenn ich klingel, knallt sie mir doch nur die Tür vor der Nase zu, also reiß ich mich zusammen und nehm einfach den nächsten Treppenabsatz.

Unten vor der Schreinerei ist es Töle, die sich in ihrem ganz eigenen Labyrinth der Angst mit einer ganz eigenen Technik behauptet: Die Boxerin braucht einen Schnupper-Moment an der Türschwelle der Werkstatt, bis sie kurz aufschnaubt und schließlich abdreht Richtung Hof.

Ich folge ihr und packe den Rucksack in die Transportkiste des Schreiner-Lastenrads. Töle springt dazu, und ich setze auch die Ratten vorsichtig zwischen den Pfoten der Boxerin ab. Ihre Zunge schnellt über die drei Rattenköpfe, während ich das Rad aus dem Hoftor schiebe, auf den Pfad der Schlüsselblume.

»Meist–– Musa?«, fiepsen die beiden Böcke aus der Transportkiste, »erzählst du uns die Geschichte vom Rosengarten?«

»Ihr kennt den Rosengarten besser als ich.«

»Nein?! Die Geschichte vom Auszug? Die Geschichte …?« Sie wispern plötzlich im Ultraschall. Töle schüttelt heulend die Ohren, also kürze ich das Getuschel ab.

»Ihr meint die Geschichte von der Weißen Bruderschaft?«

Drei Rattenfelle explodieren synchron. Die Haare stellen sich so heftig auf, dass ich die rosa Haut darunter sehen kann. Offensichtlich lebt der Mythos der »Weißen Bruderschaft« immer noch, von Generation zu Generation weitergetragen, um vor dem Bösen zu warnen und ans Gute zu mahnen.

»Okay, ich erzähl sie euch. Zwei Bedingungen: keine Zwischenfragen, kapiert? Nie! Nichts ist tödlicher für eine Geschichte als Klugscheißer.«

»Okay?«, fiepsen die Ratten dreistimmig.

»Zweitens: Die Geschichte ist so brutal, blutig und beschämend, weil sie wahr ist. Also lass ich nichts aus. Und ihr heult nicht rum, wenn ihr schlecht davon träumt.«

Die Ratten blicken sich an, dann Töle. Dann kuscheln sie sich zwischen Töles Riesenpfoten aneinander und nicken ergeben.

»Wir wollen die Wahrheit?«, fiepst die Rättin.

»Die ganze Wahrheit?«, ergänzen die Zwillinge, »und nichts als die Wahrheit?«

»So wahr uns die Rättin helfe«, lüge ich mit gekreuzten Fingern, denn für das echte Ausmaß der Grausamkeit fehlen mir auch zwei Jahre später noch die Worte.

Zeitenwender

SELBER TAG, KURZ VOR DREI

Wir sind schon an Bonn vorbei, und die Ratten schlafen. Dabei konnte ich kaum ein paar Sätze zur Weißen Bruderschaft erzählen. Vermutlich ist ihre Müdigkeit vom Hinweg doch größer als die Neugier. Gut für mich, denn so kann ich mich aufs Fahren konzentrieren. Oder besser: aufs Trampeln. Denn jeder Pedaltritt ist eine ungewohnte Folter, und es hätte unserem Trip Richtung Rosengarten sicher gutgetan, wenn ich vorher mal die Rad- und Tretlager geölt, die Kette gefettet oder wenigstens mich selbst fit gehalten hätte. Hätte, hätte …

Trotzdem hat die Quälerei auch was Gutes. Ich genieße den warmen Sommerregen, der sich tröstend auf mein verschwitztes T-Shirt legt, ziehe die Abdeckplane über Töle und die schlafenden Ratten und schicke meine Gedanken Gassi.

Jeder Mensch, der am 11. September 2001 alt genug war, erinnert sich an diesen Tag. Oder weiß, wo er oder sie beim Mauerfall war – hoffentlich nicht mit Merkel in der Sauna. Für mich persönlich sind beide Daten gleich egal. Bei dem ersten Datum war ich sechs, beim zweiten minus 17. Heute bin ich 17, ohne das Minus.

Jede Generation hat ihren maximalen Erschütterungsfaktor, einen Kipppunkt, von dem an sich alles ändert. Ein Moment, der aus bloßen Zahlen ein kollektives Gefühl strickt. 1. September 1939 … 17. Juni 1953 … 13. Juli 2014 (Fußballfans haben gerade Gänsehaut) und so weiter.

Zugegeben, der 18. März 2020 war jetzt in dem Sinn kein globaler Erschütterungsfaktor, eher eine Zeitenwende. Der Beginn einer neuen Zeitrechnung. Für Menschen, die Euro noch in Mark umrechnen, ist heute der 4. Juli (schon wieder so ein magisches Datum!) 2022 nach Christus. Für alle anderen heißt es »2 nach Corona«.

Wir leben heute weitgehend gut mit den Konsequenzen dieser Zeitenwende. Oft bewusst, meist unbewusst. Vieles hat sich seitdem verändert, Manches nehmen wir schon gar nicht mehr wahr, so wie den neuen Kanzler. Anderes – wie der Krieg in der Ukraine – bannt so viel Energie, dass es kaum möglich ist, an etwas anderes zu denken. Covid, Krisen und Kriege haben viele Menschen getötet, noch mehr wurden an den Rand ihrer Existenz gedrängt. Ich bin einer der wenigen, für den sich alles zum Besseren entwickelte.

Das Beste zuerst: Mama ist fast wieder gesund, klopf auf Holz. Der Brustkrebs – weg! Die Metastasen – weg! Gut, beide Brüste und 42 Lymphknoten sind auch weg, aber Mama lebt. Wenn sie im August aus der Kur zurückkommt, ist hoffentlich auch die Depression Geschichte und sie wieder ganz die Alte, oder besser: ein ganz neuer, ein gesunder Mensch mit einem kleinen Silikonbusen.

Das Zweitbeste: Ich habe jetzt einen Hund. Töle. Die schönste Boxerin der Welt. Mit einem Herzen, in dem Platz ist für das komplette Universum.

Das Drittbeste: Ich bin erwachsen geworden.

Das Viertbeste: Ich hab gerade Abi gemacht und gehe nie wieder zur Schule. Na ja, vielleicht zur Berufsschule. Oder an die Uni, mal sehen. Aber Normschule mit Normlehrplan und Normlehrern – niemals wieder!

Das Fünftbeste: Mein »Bruder« Mo ist kein brutal-tyrannisches Arschloch mehr.

Zu dieser TopFive kommen noch eine Million weiterer Veränderungen, aber eins nach dem anderen – das soll ja kein Zahlenmassaker werden, sondern eine Geschichte. Meine Geschichte. Und die beginnt am 26. Juni 0, oder nach alter Zeitrechnung 2020 … vorher muss ich allerdings noch etwas ausholen.

DAS JAHR NULL – FRÜHJAHR

Ein Paradies namens Homeschooling

FRÜHLING NULL

Gib den Menschen eine freie Wahl, und sie suchen immer nach den Unterschieden, selten nach dem Verbindenden. Dass Mensch und Ratte sich zum Beispiel zu 96 Prozent die glei- che DNA teilen, stürzt die Menschheit zwangsläufig in die Not, die übrigen vier Prozent mit so viel Abscheu, Ekel und Angst aufzuladen, dass die Ratte für den Menschen nichts anderes ist als ein Dämon, den man – wenn man ihn nicht austreiben kann – doch mindestens in die Dunkelheit verbannen muss.

Klar gibt es Ausnahmen. Bereiche, in denen der Mensch sogar auf die Hilfe der Ratte baut – zum Beispiel als beliebtes, weil verträgliches, verlässliches und tumoranfälliges Versuchsobjekt in den Laboren der Welt. Vielleicht sind es gerade diese vier Prozent DNA, die die Ratte für mich interessant macht. Denn ich stimme zu 100 Prozent mit der menschlichen DNA überein und könnte mich nicht einsamer fühlen unter den Menschen, die mich täglich dafür bestrafen, dass ich so offensichtlich anders bin als sie.

Auch wenn ich mich – mal mehr, mal weniger – nur durch einen Haufen Ängste von ihnen unterscheide. Außerdem durch ein paar Inselbegabungen. Und eine Sprachstörung, die sich »selektiver Mutismus« nennt. Im Prinzip ist das nichts anderes als meine fast unüberwindliche Scheu, mit Menschen zu sprechen, die ich nicht oder kaum kenne oder in deren Gegenwart ich mich unwohl fühle.

Heute markiert diese Sprachlosigkeit in meinem Alltag nur noch selten eine unüberwindbare Barriere. Sie lässt mich bei mir vertrauten Menschen meist etwas verlangsamt sprechen, was Mama mal »nach Worten angeln« nannte. Mit Unbekannten oder Unvertrauten dagegen spreche ich kaum. Für diese Menschen ist meine Stummheit natürlich das, was mich definiert. Was mich, ich zitiere mal, zum Krüppel macht, zur Missgeburt, zum Opfer, zum Lauch, zum Knecht. Zu demjenigen, der abwechselnd im Klassenschrank eingesperrt, in die Schulhofmülltone gestopft oder im Fahrradkeller angekettet wird. Homo homini lupus und so weiter, aber keine Angst, ich will die tausend Formen der Abwertung und des Mobbings gar nicht vertiefen. Es geht hier nicht um mich, das ist bloß meine Sicht der Dinge.

Diese »Dinge« sind die Glieder einer ebenso langen wie verworrenen Kette von Ereignissen, die Köln im Sommer 2020 – im Corona-Jahr 0 – zum Schauplatz einer grausamen und brutalen Verschwörung machte. Und mich zu einem Kleindarsteller im Drama der Ereignisse. Und zu einem neuen Menschen, mindestens.

Okay, mit 15 wird man mehrmals täglich ein neuer Mensch, und nicht jede Veränderung ist auf die Pubertät zu schieben. Aber in diesem Fall hatte es tatsächlich nix zu tun mit Pickellaune, Stimmbruch und Schnäuzerflaum. Sondern mit der Weißen Bruderschaft, einer tödlichen Fascho-Verschwörung im Kölner Untergrund, die nichts weniger zum Ziel hatte als die vollständige Versklavung der Menschheit!

Ich weiß, das klingt wie der peinliche Clickbait-Versuch eines Boulevard-Schmierblatts, aber noch stärker kann ich wirklich nicht untertreiben …

Wie bei jeder wahren Geschichte ist der Anfang schwer zu finden. Besonders, weil sie mich erst später aufsog. Deshalb nur kurz ein paar wesentliche und weniger wesentliche, aber würzige Details zum Verständnis.

Der Beginn der Corona-Pandemie war für mich eine gigantische Erlösung. Die einschneidendste Neuerung, die der Lockdown mit sich brachte, hieß Homeschooling – oder wie es sich für mich schon vom ersten Tag an anfühlte: das Paradies! Nicht falsch verstehen: Ich liebte und liebe das Lernen, und meine Neugier kennt keine Grenzen. Egal ob Sprachen, Naturwissenschaften, Kunst oder alle anderen Fachbereiche jenseits von Sport – mein Durst ist unstillbar, und mein Kopf ist mein größter Verdauungstrakt.

Dabei kannten damals nur wenige Lehrer meine Stimme, ich sag nur »selektiver Mutismus« (und das war jetzt echt das letzte Mal, dass ich meine Psychostörung erwähne – okay, vielleicht rutscht es mir in der ein oder anderen sonst unverständlichen Situation nochmal raus).

Meine mündliche Standardnote war in jedem Fach ungenügend. Doch meine Mutter handelte bereits seit der Grundschule mit den Lehrern immer neue Möglichkeiten aus, mit denen ich diese Stummheit ausgleichen konnte. Meist waren das von der heimischen Bildschirmkamera abgefilmte Präsentationen mit Clips, Grafiken, Kacheln, Gags, ddA. So durfte ich beweisen, dass ich mehr draufhabe, als ich im Klassenraum zeigen konnte. Viel mehr. Und das blieb nicht ohne Konsequenzen: Ich übersprang die zweite und fünfte Klasse und hatte entsprechend bereits mit 14 Jahren meine »Mittlere Reife«, die so gar nichts zu tun hatte mit meiner tatsächlichen Reife. Im Gegenteil – je weiter ich mich vom Altersschnitt der Klasse entfernte, desto weniger konnten meine Mitschüler mit mir anfangen. Und desto konsequenter wurde ich zu meiner eigenen Insel. Niemand liebt Klugscheißer, besonders, wenn sie zwei Köpfe kleiner sind. Aber wie gesagt: keine Details.

Mit Corona wurde für mich plötzlich jeder Tag zum Feiertag, und ich liebte das allmorgendliche Pling, mit dem die Aufgabenblätter der jeweiligen Schulfächer in meinem Mail-Postfach landeten. Schon bald gesellten sich weitere Plings dazu in Form von Mitschüler–Anfragen, die in wachsender Zahl darum baten, meine Lösungsblätter mit ihnen zu teilen. Gegen verschlüsselte Online-Überweisungen selbstverständlich. Zunächst waren es nur die Leute aus meiner Einführungsklasse, doch schon bald hatte sich diese »Dienstleistung« – um das Wort »Betrug« zu vermeiden – so weit rumgetratscht, dass ich auch die Aufgaben der Jahrgangsstufen über mir erledigen durfte. Die Herausforderungen wuchsen parallel zu meinem Kontostand, und ich genoss die täglichen Lerneinheiten.

Ich begann allmorgendlich bestgelaunt und pünktlich um acht, die lieblos zusammenkopierten Aufgabenblätter der Lehrerschaft für mich und meine Auftraggeber zu bearbeiten. Ich fraß mich durch die Englischgrammatik der Jahrgangsstufe 11 ebenso wie durch die Biogenetik der 12 oder die Kunstgeschichte der 13. Ich las, recherchierte, überprüfte, klickte Multiplechoice-Kästchen an und schrieb kurze Erläuterungen, Aufsätze, Essays und Glossen, immer darum bemüht, auch sprachlich möglichst abwechslungsreich zu bleiben, um die wahre Autorenschaft hinter den Texten zu verschleiern. Offensichtlich erfolgreich – oder der Lehrkörper war mit dem plötzlichen Eintritt ins Digitalzeitalter so überfordert, dass er sich schon ausreichend zufrieden zeigte, wenn sich ihre Postfächer überhaupt mit Lösungsbögen füllten.

Dann kam die Mail, die mein Leben auf links zog, auch wenn ich das damals noch nicht im Ansatz kapieren konnte.

Weg der Wut

IMMER NOCH IM FRÜHLING NULL

Zunächst klang der Mail–Auftrag eher unterfordernd, denn es ging nicht um klassische Lösungsblätter, Aufsätze oder andere kreative Herausforderungen. Ein anonymer Mitschüler-Avatar unbekannten Alters bat mich, ein Referat für ein unangemessen hohes Honorar gegenzulesen und ge- gebenenfalls zu korrigieren. Es musste also Einiges von die- ser Arbeit abhängen, im Zweifel die Vermeidung einer Fünf, vielleicht sogar die Versetzung. Ich öffnete die PowerPoint- Datei, und vor meinen Augen baute sich das Tor zu einer völlig unbekannten Welt auf: Straight Edge.

Als amtlicher Klugscheißer war ich es nicht gewohnt, mit Themen konfrontiert zu werden, von denen ich noch nie etwas gehört hatte. Doch in diesem Fall war es nicht bloß eine unverständliche Bezeichnung (Gerade Ecke? Klare Kante? Auf direktem Weg in den Abgrund?), sondern eine ganze Jugendbewegung, die die 1980er und 1990er Jahre weltweit hart geprägt hatte. Und hart ist dabei kein zufälliges Adjektiv: Denn diese Bewegung schien nicht nur in Bezug auf ihre Ablehnung von Drogen, Alkohol und Tierleid hart, sondern auch eng verschweißt mit einer Musik, die mich, kaum hatte ich das erste Soundbeispiel der Präsentation angeklickt, fast aus meinem Panikschrank gepeitscht hätte.

Das Video dazu war trotz seines ausgewaschenen VHS-Charmes so eindringlich, dass mir die Netzhäute flimmerten: Auf einer Schuhkarton-hohen Bühne in irgendeinem runtergekommenen New Yorker Hinterhofschuppen spielte eine fünfköpfige Band, deren halbnackter Sänger in dreieinhalb Minuten mehrere Kilometer rennend zurücklegte, springend, singend, beschwörend, mit umkippender Stimme schreiend. Dabei sprang er immer wieder ins ebenfalls halbnackte Publikum und ließ sich durch den Raum tragen, während er die niedrige Hallendecke anklagte. Seine Bandkollegen zermetzelten dabei die Saiten und Felle ihrer Instrumente: Gitarristen und Bassist rannten wild ineinander, der Schlagzeuger verprügelte sein Set wie der Verrückte aus der Muppetshow, ohne auch nur ein einziges Mal im brachial schnellen Beat zu wackeln. Plötzlich brach der Song ab, und das Logo eines gewaltigen Comic-Gorillas im Kapuzenpulli rotierte in die Bildmitte. Maşallah, was für eine Messe!

Spätestens an diesem Punkt war ich so gefesselt, dass ich nach jedem Abschnitt des ebenso spannenden wie überfordernden Straight Edge-Referats wieder zurück auf den Videolink klickte, um für weitere dreieinhalb Minuten mit der Soundwand zu verschmelzen. Innerhalb von drei Stunden hatte ich mich durch die komplette Präsentation, alle Links, Quellenangaben, Song-Beispiele und Interview-Schnipsel gefressen und brannte vor Begeisterung.

Straight Edge konnte nicht weniger mit meinem bisherigen Leben zu tun haben. Ich war nicht wild, nicht laut, nicht mutig. Selten hatte ich zu Dingen eine echte Haltung. Ich wollte nicht kämpfen gegen eine im Genuss gefangene Gesellschaft, gegen die Unterdrückung von Menschen- und Tierrechten, gegen Gehirnwäsche, Gewalt, Rassismus. Ich fühlte mich wie eine einzige beschämende Leerstelle – und doch wusste ich: Ich war genauso ein Außenseiter wie die Straight Edge-Rebellen. Nur dass meine Füße im dumpfen Doublebass-Hagel gegen die Schrankwand bollerten, statt mit anderen Außenseitern wild eskalierend zu einem gemeinsamen Sound zu tanzen.

Ich schluckte die Einsamkeits-Attacke und klickte die letzte Seite der Präsentation an, die nur ein einziges Foto zeigte: Die Sängerin einer Girrrl-Band namens Gather schob dem Betrachter die Mittelfinger-Faust mitsamt ihrem Mikro entgegen. Auf ihrem Handrücken prangte das Symbol des Straight Edge: ein fettes X.

Mehrfach hatte ich vom aufgemalten X gelesen in dieser Arbeit, von der ursprünglichen Bedeutung als Zeichen für Kids, an die in US–Clubs kein Alkohol ausgeschenkt werden durfte. Doch erst jetzt – in Verbindung mit der Faust – glühte meine Erinnerungsfestplatte auf. Ich wusste plötzlich, wer hinter dem Avatar steckte! Ich kannte den Autor dieses unfassbar spannenden, sprachlich klaren, gut recherchierten, ausgewogenen, auch die zahlreichen Negativseiten beleuchtenden Referats. Oder besser: Ich kannte die Autorin – es war Dörti!

Meine Nachbarin. Das Mädchen mit dem goldenen Piercing in der Nasenscheidewand, das seit acht Jahren mit ihrer Familie im zweiten Stock unseres Hauses wohnte. Das auf meine Schule ging. Das Mädchen, das im kommenden Schuljahr – wenn diese großartige Arbeit sie nicht retten sollte – in meine Jahrgangsstufe wechseln musste, obwohl sie im Herbst schon 18 werden würde. Das Mädchen, das noch niemals ein einziges Wort mit mir gewechselt hatte. Dörti!

Sie stand mit mir an der Haltestelle, fuhr im selben Bus zur selben Schule. Und doch kam sie aus einer völlig anderen Welt. Das coolste Mädchen der Galaxis. Deren Handrücken jeden Tag ein fettes X zierte.

Dörti war in fast allem das komplette Gegenteil von mir: Sie war selbstbewusst, stark, laut. Sie war sehnig, muskulös, Schwarz, mit magischen Augen und täglich neuen, hochdramatischen Frisuren, mal aus der Werkstatt von Jean-Paul Gaultier, mal aus dem Studio der Pocket Queen, mal angelehnt an Missy Elliott oder Willow Smith. Dazu trug sie selbstgenähte Klamotten, in Farben, die jeden Regenbogen beschämt zusammensinken ließen. Die einzige Konstante ihres Styles waren die kirschroten DocMartens-Stahlkappenstiefel, auch im Sommer. Und das X auf ihrer Hand. Dörti!

Aus ihren riesigen Teufel–Kopfhörern dröhnte ständig aggressiver Hardcore, Dubstep und HipHop, und wann immer sich im Bus jemand darüber beschwerte, schenkte sie ihm ein supernovahelles Grinsen mit zwei ausgestreckten Mittelfingern. Kurz: Sie war das krasseste Mädchen des Universums.

Wenn die Definition von »cool« ein menschliches Beispiel brauchte, war sie die Bestbesetzung. Im Lehrerzimmer gehasst, auf dem Schulhof beliebt, ohne sich aus beidem irgendwas zu machen. Und doch hatten wir, Dörti und ich, abgesehen von derselben Adresse, eine entscheidende weitere Gemeinsamkeit: Wir standen außerhalb, als eremitische Inselmenschen. Nur dass sie es freiwillig tat und ich mangels Alternative.

Doch von diesem Moment an gab es endlich noch etwas, das uns verband, auch wenn Dörti das natürlich nicht ahnte, weil der Arbeitsauftrag bestverschlüsselt und anonym ablief und sie völlig zurecht ihrem Hacker-dichten Avatar vertraute. Also schickte ich ihr die nur an wenigen Stellen korrigierte Präsentation mit Dank zurück, hängte das Emoticon einer Faust mit aufgemaltem X daran, das ich kurz programmiert hatte, und überwies ihr das Geld zurück aufs Konto.

Der Lockdown war einfach zu perfekt. Dachte ich damals! Da hatte ich allerdings noch keinen Schimmer von dem Erdrutsch, der am letzten Schultag auf mich zukam.

DAS JAHR NULL – SOMMER

FREITAG,26.JUNI0

Sicherheitszonen

MORGENS, WIE AN JEDEM SCHULTAG VIEL ZU FRÜH

Wie jeder letzte Schultag vor den Ferien hatte auch die- ser Freitag eine eigene Geschichte: Corona war eine wirre Zeit, in der sich für viele Menschen alles änderte. Ein historischer Einschnitt, eine radikale Transformation der Gesellschaft. Alles neu. Alles anders. Alles zutiefst verunsi- chernd. Für alle außer mir. Was nicht heißt, dass ich nicht unsicher war. Sondern dass ich immer unsicher war.

Das Jahr Null war der Kipppunkt, der die ganze Welt auf links zog. Und mich vom Jungen zum Mann gemacht hat. Covid-19 war für mich erstmal nicht viel mehr als ein weiterer Post-it in der Kleiderschrank–Ausstellung meiner Ängste. Doch zu diesem Katalog verschiedenster Phobien kamen plötzlich nicht mehr täglich neue hinzu. Endlich hatte ich mal Zeit zum Luftholen. Zeit, um rauszufinden, dass ich ziemlich gut mit dieser aufgeräumten, entschlackten, entschleunigten Gegenwart klarkam.

Die Zukunft schien gesichert mit den fast 30 Euro, die mit meinem »Nachhilfe«-Angebot täglich auf mein Onlinekonto flossen. Die Gegenwart dagegen war mehr als ungewiss. Aber das war okay, ich kannte es nicht anders. Eigentlich war »ungewiss« Zustands- und Zukunftsbeschreibung zugleich. Ich überlegte oft, was eigentlich wirklich »gewiss« war in meinem Leben. Die schlechte Laune des Schreiners schien einigermaßen zuverlässig. Mos Wut. Und Mamas Liebe.

Klar, Corona hatte auch für mich Nachteile. Mama war noch seltener da. Im Krankenhaus brach die Hölle los, sie schob als Pflegerin regelmäßig Doppelschichten auf der Frühchen–Station. Wenn die Menschen allabendlich vom Balkon applaudierten, war Mama entweder auf Schicht oder im Tiefschlaf.

Auch für meinen »Bruder« Mo wirkte der Lockdown wie ein ungebremster Tritt in die Eier. Alles, was sein Leben vorher bestimmte – Schulhofgangster, Drogenquelle, Cliquenclown – implodierte plötzlich. Mit dem Alleinsein war Mo noch nie klargekommen. Er baute seine aufgestaute Energie mit übermäßigem Kiffen ab und quälte die Playsi. Für die restliche Wut blieb ich der Blitzableiter.

Entsprechend musste ich die Zeitpunkte, zu denen ich mein Zimmer gefahrlos verlassen konnte, gut wählen. Vor allem an den Wochenenden. Sobald Mo Tabak, Blättchen oder Gras besorgen ging, eroberte ich die Küche und kochte – am besten gleich mehrere sattmachende Minimenüs, die ich mit Etiketten wie »Vegane Lasagne«, »Grünkohl« oder »Spinat mit Thunfisch« beklebte, damit Mo die Finger davonließ.

Ich packte sie in den Tiefkühl, um mich anschließend wieder in meinen Schrank der 1000 Hoffnungen zurückzuziehen – solange Mama auf Schicht war – zum Lesen, Lernen, Schlafen oder für meinen Online–Kurs in Druma@Eaze (meine neueste Leidenschaft: ein Mix aus Trommeln, Meditation und Martial Arts, das manche meiner Ängste einfach so wegschmelzen ließ, weil Eaze einfach der Coolste ist. Aber dazu später mehr – oder sehr viel später!).

Ich arbeitete am Laptop meine Tagesaufgaben ab und schickte meine Lösungen und – auf digital gut getarnten Umwegen – auch die der Mitschüler umgehend an die Lehrer zurück. Das Geschäft blühte schon nach wenigen Wochen auf zu meinem ganz persönlichen Pädagogik-Darknet. Ich verdiente mehr als Mo zu Zeiten seines ambitionierten Drogenhandels. So hatte sich mein ganzes Leben tiefenentspannt, auch wenn es sich – je nach Mamas Schichtlänge – größtenteils in der hölzernen Isolation des gesicherten Kleiderschranks abspielte.

Jeden Wochentag ab zwei fuhr ich meinen Rechner allerdings runter und verschwand ein paar Treppen tiefer im Souterrain des Hauses, wo sich seit drei Jahrzehnten die Werkstatt des Schreiners befand. Ich kannte ihn mein Leben lang, und so wenig er meine Besuche schätze, so gern war ich bei ihm.

Ich liebte die aufwändig gemauerte Gewölbedecke mit den tausend eingestaubten Spinnenweben, den Duft von Holzleim, frisch gehobelter Holzwolle, Leinöl und Lack. Ich liebte das streng geordnete Chaos zwischen Werkbank, Holzlager, Werkzeugkisten, dem Kühlschrank, auf dessen kariertem Dach zuverlässig eine offene Schachpartie stand. Der schwedische Bollerofen blieb von September bis Juli im Dauerbetrieb, weil der Schreiner Kriechkälte hasste und das Flackerlicht des Feuers liebte, das spitze Schatten durch sein Chaos jagte.

Der Schreiner war ein typischer Mann aus dem Bergischen. Er hatte genau zwei Arbeitshosen (schwarz) und Hemden (Bergisch blau–weiß–gestreift), zwei rote Halstücher und ein schwarzes für Kundenbesuche. Genauso streng limitiert war sein Silbenausstoß, und er hielt jeden Menschen, der am Tag mehr als ein Dutzend Worte sprach, für einen ermüdenden »Schwaatlappen«, Hochdeutsch: Schwätzer.

Für mich war das der ideale Ort – ein Ort des Handelns, ohne Worte. Außerdem gab es Töle, die goldschwarz gestromerte Boxerhündin des Schreiners, die vermutlich das einzige Wesen auf der Welt war, das noch mehr Ängste hatte als ich. Neben dem Schreiner war ich einer der wenigen, den Töle überhaupt wahrzunehmen schien. Sobald ich die Werkstatt betrat, klopfte sie dreimal mit dem Schwanz auf den Boden, hob den Kopf und schubste einen Speichelfaden aus ihren Lefzen. Mehr konnte ich nicht erwarten. Vielleicht dreimal im Jahr stand sie sogar auf und kam zu mir, um an meiner Hand zu schnuppern oder sich kurz kraulen zu lassen. Ansonsten lag sie an den unterschiedlichsten Stellen, aber immer im Weg – den breiten, dunklen Kopf mit den markanten Kiefern auf die Pfoten gestreckt – und dämmerte der Dämmerung entgegen, wie der Schreiner selbst.

Sein Arbeitsethos hatte sich mit Bille, seiner Frau, verabschiedet. Vor inzwischen fünf Jahren wollte sie einem aggressiven Brustkrebs nichts mehr entgegenzusetzen. Bille hatte sich in wenigen Wochen auffressen lassen, ohne den Arzt auch nur ein zweites Mal aufzusuchen, geschweige denn, sich einer Therapie zu unterziehen. Mit ihrem Tod erlosch auch der Lebenswille des Schreiners. Selbst wenn seine äußere Hülle durchaus stabile Vitalfunktionen zeigte, war sein Geist mit ihr gegangen.

So beschränkte er seine Tätigkeit auf kleine Reparaturen von Möbeln, die er selbst gebaut und für viel zu wenig Geld an die Nachbarschaft verscherbelt hatte, und das Restaurieren antiker Kommoden. Um Geld ging es ihm dabei nicht; sowohl die Werkstatt als auch das Haus – und damit auch die Wohnung im ersten Stock, die er fast ausschließlich zum Duschen und Umziehen betrat – gehörten ihm. Außer Zigarren, seiner Tagesration Rotwein (zwei Flaschen trockener Bordeaux) und einer täglichen Mahlzeit, die ich uns in seiner Wohnung im ersten Stock kochte, hatte er keinerlei Ansprüche ans Leben. Gut, warm musste es sein, also war der Schwedenofen an 333 Tagen im Jahr mit glimmenden Holzresten gefüllt.

Der Schreiner besaß nur zwei, nun ja, »Leidenschaften«. Die eine galt dem Schachspiel. An jedem Wochentag spielte er eine Partie, immer gegen sich selbst und um jeden Preis bis zum Ende, egal, wie lang er dafür aufbleiben musste oder wie sehr der Rotwein ihn schon benebelt hatte – »jede Partie braucht einen Sieger« –, obwohl er in allen Fällen Sieger und Verlierer war.

Als kleiner Junge hatte ich ihn oft gebeten, mir das Schachspiel beizubringen. Doch der Schreiner musterte mich immer nur, als würden mir Spinnen aus den Haaren wachsen. Ein einziges Mal war ich nörgelig geworden bei seiner Nicht-Antwort und hatte mit meinem IQ angegeben.

»Wenns beim Schach um Intelligenz ginge, würde ich jederzeit gegen dich spielen«, hatte der Schreiner gesagt, »aber Schach ist Krieg. Oder mentale Folter – je nachdem, ob du Bobby Fischer oder Garri Kasparow glauben willst. Das ist nichts für Kinder!«

Ich kannte weder Fischer noch Kasparow, und als Kind fühlte ich mich schon gar nicht, immerhin war ich damals bestimmt schon acht und frisch auf dem Gymnasium. Der Schreiner belohnte meine Hartnäckigkeit mit einer vernichtenden Wahrheit: »Wer Angst vor seinem eigenen Schatten hat, ist kein Gegner.«

Vermutlich hatte er Recht, ich hab ihn jedenfalls nie wieder gefragt.

Die zweite »Leidenschaft« des Schreiners galt dem Hanfseil oder besser: den nahezu perfekten Henkersknoten, die er daraus knüpfte und die inzwischen zu Hunderten unter der Werkstattdecke baumelten. Genauer: Knapp 1850 Knoten reihten sich oben an der Hauptwasserleitung aneinander und verliehen der gewölbten Backsteindecke den skurrilen oder besser morbiden Charme einer Henkerhöhle.

Ich dagegen stellte mir immer vor, dass der Schreiner wie ein Troll unter der Weltesche hauste, deren Wurzelschlingen durch das Mauerwerk brachen. Natürlich wusste ich, dass das nur ein Trick war, der mich vor meiner Angst um den Schreiner schützte. Genauso wie ich wusste, dass es nur des einen »perfekten« Knotens bedurfte, den der Schreiner irgendwann knüpfen würde, um damit dem Leben ein Ende zu setzen, um zu einem aus seiner Sicht (und, wie er zu jeder Gelegenheit betonte, auch aus Sicht der alten Kelten) ehrenhaften Tod und damit endlich zu seiner Frau zu gelangen.

So gesellte sich zu meinen ungezählten Ängsten seit fünf Jahren auch die Suizidphobie, die mich allerdings nicht davon abhielt, den Schreiner an allen fünf Wochentagen mit meiner Anwesenheit zu belämmern. Er hätte ja auch einfach die Werkstatttür abschließen können. Dann hätte er allerdings auch mit leerem Magen ins Bett gemusst, und dafür war seine tägliche Weindosis einfach zu sauer. Also hatten wir uns auf klare Tagesabläufe geeinigt.

An den Wochenenden blieb ich in meinem Schrank. An Wochentagen, egal ob Schule, Ferien oder Lockdown, suchte ich den Schreiner ab zwei Uhr heim, versuchte, so wenig wie möglich zu reden, was mir ausschließlich bei ihm und Mama schwerfiel, bastelte mit freiem Zugang zu allen Werkzeugen an meinem aktuellen »Projekt«, begann um halb sechs mit dem Kochen und schloss mich um sieben satt und nur annähernd unglücklich in mein Zimmer ein, um nicht Gefahr zu laufen, Mo gegen die entfesselten Fäuste zu rennen.