15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Hanser Berlin

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Wo immer die Frauen der "Gulabi Gang", der "pinkfarbenen Bande", in Aktion treten, sind sie eine eindrucksvolle Erscheinung mit ihren leuchtenden Saris – und den Bambusstöcken, die sie, wenn nötig, auch einsetzen. Sie wehren sich gegen die massive Gewalt, der Frauen in Indien oft ausgesetzt sind – im privaten wie im öffentlichen Raum. Gründerin und Anführerin der über 20.000 Mitglieder zählenden Selbstschutzgruppe ist Sampat Pal, Ende vierzig, charismatisch und unerschrocken. Fesselnd wie ein Roman erzählt Amana Fontanella-Khan die faszinierende Geschichte dieser unkonventionellen Frau und ihrer Gang.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 400

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Hanser E-Book

Amana Fontanella-Khan

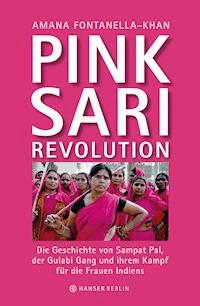

PINK SARI REVOLUTION

Die Geschichte von Sampat Pal, der Gulabi Gang und ihrem Kampf für die Frauen Indiens

Aus dem Englischenvon Barbara Schaden

Hanser Berlin

Die amerikanische Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel Pink Sari Revolution. A Tale of Women and Power in Indiabei W.W. Norton in New York.

ISBN 978-3-446-24581-5

© 2014 Amana Fontanella-Khan

Alle Rechte der deutschen Ausgabe

© Hanser Berlin im Carl Hanser Verlag München 2014

Schutzumschlag: Peter-Andreas Hassiepen, München, unter Verwendung einer Fotografie von © Arindam Mukherjee

Satz: Greiner & Reichel, Köln

Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de

Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur

Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig

Für meine Eltern und für James natürlich

INHALT

Prolog: Es kann nichts schiefgehen

1 Eine Rose im Ödland

2 Banditen auf Wahllisten

3 Das rote Zimmer

4 Liebe in Bundelkhand

5 Alles Unrechte ist passiert

6 Der Exorzist von Shahbajpur

7 Trompetenstoß

8 Das Gerangel um Sheelu

Epilog

Anmerkung der Verfasserin und Dank

Anmerkungen

PROLOGES KANN NICHTS SCHIEFGEHEN

Sie ist geflohen, um ihr Leben zu retten.

– Achchhe Lal Nishad

In der Dämmerung eines ansonsten ruhigen Morgens in der Stadt Atarra brannte im Innenhof des gefürchteten Schnapshändlers und Abgeordneten Purushottam Naresh Dwivedi ein Feuer. Zwei vierschrötige Männer hatten den mageren Achchhe Lal Nishad an Armen und Beinen gepackt und hielten ihn über die züngelnden Flammen. Ein dritter schlug ihm ins Gesicht und boxte ihn in die Rippen.

Achchhe, Bauer und Analphabet, war noch nicht lang da, eine halbe Stunde höchstens, aber die Zeit lässt sich schwer messen, wenn man fürchtet, bei lebendigem Leib verbrannt zu werden. Gegen vier Uhr am Morgen des 13. Dezember 2010 war er telefonisch herbestellt worden. Der Anruf hatte ihn aus seinem unruhigen Schlaf gerissen, und dass ihn nichts Gutes erwartete, wusste er beim ersten Läuten, als er von seinem charpai auffuhr, dem traditionellen indischen Bett, einem mit Stoffgurten bespannten Holzrahmen auf vier Füßen.

»Wach auf, Dreckskerl! Deine Tochter hat den Abgeordneten bestohlen und ist abgehauen! Komm sofort her, oder wir holen dich persönlich aus dem Bett«, knurrte es am anderen Ende in die Leitung. Es war einer der Handlanger des Politikers.

Dann war die Leitung tot.

Erst fünf Tage zuvor war Sheelu, seine Tochter, in Dwivedis Haus gezogen – als sein Dienstmädchen, wie die offizielle Sprachregelung lautete –, aber Achchhe, Witwer und Vater von vier Kindern, war von Anfang an nicht wohl dabei gewesen.

Nach dem Anruf rannte er zu einem Nachbarn, lieh sich dessen Motorrad und fuhr mit Santoo, seinem Ältesten, von seinem Lehmhüttendorf Shahbajpur nach Atarra. Zwei Stunden lang holperten sie über die schlaglochübersäten Straßen, so schnell es mit dem Motorrad ging, und als sie ankamen, brach der Tag an.

Achchhe parkte das Motorrad an der Hauptstraße nicht weit vom Vordereingang des Hauses, in dem der Abgeordnete wohnte. Ein schüchterner Mann selbst dann, wenn er seinen ganzen Mut zusammennahm, wies Achchhe seinen Sohn an, hier auf ihn zu warten, und betrat die dunkle Seitengasse, die zum Innenhof des Politikers führte. Santoo wartete lang, und als er es nicht mehr aushielt, folgte er seinem Vater und schlich den Abwassergraben entlang durch die Gasse.

Am anderen Ende stockte ihm der Atem: Im Hof des Politikers, abgeschirmt vor neugierigen Blicken, wurde sein Vater gefoltert.

»Deine Tochter ist eine Diebin. Ist das der Grund, warum du sie dem Abgeordneten ins Haus geschickt hast?«, schrie ihn einer der Muskelmänner an, und Achchhe krümmte sich über den Flammen.

Santoo sah seinen Vater schluchzen und flehen.

»Es war doch nicht meine Idee – der vidhayak sagte, sie soll hier bleiben«, wimmerte Achchhe. Mit vidhayak war der Abgeordnete gemeint.

»Und hat der vidhayak auch gesagt, sie soll ihn bestehlen?«, schrie der andere Handlanger.

»Da steckst du dahinter! Du hast sie zum Stehlen angestiftet!«, brüllte ein anderer und schlug Achchhe auf den Kopf.

»Nein, hab ich nicht! Ihr könnt mein Haus durchsuchen!«, rief Achchhe verzweifelt.

Nun ließen sie ihn neben dem Feuer auf den Boden fallen. Mit Fußtritten brachten sie ihn wieder auf die Beine. »Los! Geh zum Auto! Wir schauen jetzt nach, was du in deinem Haus gehortet hast. Lüg uns ja nicht an!«

Sie zerrten Achchhe und den unterdessen längst entdeckten Santoo in einen schwarzen Scorpio-Jeep und fuhren dieselbe Strecke wieder zurück, die Vater und Sohn im Dunkeln zurückgelegt hatten.

Bei Achchhes Haus angekommen, warfen die Männer Kochtöpfe auf den Boden, knallten mit Türen, fanden aber nichts. Fluchend und tobend stellten sie das Haus auf den Kopf. Die Nachbarn wagten sich nicht aus ihren Häusern; andere, die schon unterwegs waren, verdrückten sich unauffällig.

»Der Dreckskerl glaubt, er kann seine Beute vor uns verheimlichen, aber dem zeigen wir’s!«, schrie einer. Achchhe und Santoo wurden wieder ins Auto gestoßen und zur Polizeistation von Atarra gefahren.

»Sperrt diese Hunde ein«, sagten die Männer zu den Polizisten. »Sie haben gewagt, uns zu bestehlen!«

Santoo und Achchhe sagten später, sie seien, obwohl keine Anklage vorlag, von übereifrigen Polizeibeamten in eine Zelle gesperrt worden. »Wir reißen euch den Arsch auf«, habe einer der Polizisten durch die Gitterstäbe gezischt.

Schließlich, nach mehreren qualvollen Stunden, kamen die Schergen des Politikers zurück. »Okay, ihr könnt sie wieder rauslassen«, befahlen sie den Polizisten, und die sperrten die Zelle auf. Es existiert kein Nachweis über ihre Haft.

Die Schergen fuhren mit Vater und Sohn zurück zum Haus des Politikers, wo Dwivedi ihnen mitteilte, dass seine Männer Sheelu gefunden hätten und sie jetzt zur Polizei brächten. Als Achchhe und Santoo sie sehen wollten, befahlen ihnen die Männer unter Androhung weiterer Schläge, nach Hause zurückzukehren.

Achchhe ignorierte die Warnung und ging dennoch zur Polizeistation, wurde aber, wie befürchtet, ebenfalls abgewiesen. »Ich konnte nicht mit meiner Tochter sprechen. Sie ließen mich nicht zu ihr ... Sie sagten, das Mädchen ist so gut wie tot, und ich soll gehen. Der Kommissar sagte: ›Ich brech dir beide Beine, wenn du dich nicht sofort verziehst‹«, berichtete Achchhe später.

Zum zweiten Mal an diesem Tag fuhren Achchhe und Santoo nach Hause, krank vor Angst und völlig ratlos, an wen sie sich wenden sollten. Von ihren Dorfnachbarn hatten sie keine Hilfe bekommen, als die Handlanger des Politikers ihr Haus auf den Kopf gestellt hatten, aber Santoo machte ihnen keinen Vorwurf. »In Shahbajpur sind alle arm, wer kann denn helfen? Wir sind alle Bauern und ernähren uns von dem, was wir mit unseren Händen aus der Erde holen«, sagte er später.

Die fragilen Hoffnungen auf Recht und Gerechtigkeit, die Achchhe immer aufrechterhalten hatten, stürzten nach und nach in sich zusammen, und er dachte daran, sich den Banditen anzuschließen. In den Schluchten und Wäldern rund um sein Dorf hatten sich von jeher Ausgestoßene versteckt, und wer sich vergeblich bemühte, vom Staat sein Recht zu bekommen, griff gern zu den Waffen und schloss sich ihnen häufig an.

Auch Achchhe hätte womöglich diesen Ausweg gewählt, hätte sich nicht völlig unerwartet eine andere Lösung aufgetan.

1EINE ROSE IM ÖDLAND

In Uttar Pradesh kann nicht einmal Gott das Verbrechen eindämmen.

– Times of India, Schlagzeile

Ein Wintermorgen in Bundelkhand ist eine zähneklappernde, gliederschlotternde Angelegenheit. Aus Häusern, die so gebaut wurden, dass sie während der glühend heißen Sommermonate halbwegs kühl bleiben, flieht im Winter im Handumdrehen auch noch die leiseste Wärme, etwa aus einer nachts vom Schläfer aufgeheizten Bettdecke. Das Schwerste ist das Aufstehen am Morgen. In ungedämmten Ziegelhäusern lauert eine hinterhältige klamme Kälte in den glatten Betonböden, die sofort in die blanken Fußsohlen eindringt.

Sampat Pal machte die Eiseskälte nichts aus. Am Morgen des 14. Dezember 2010 stand die Chefin der Gulabi Gang im Morgengrauen auf und tappte von ihrem Zweiraumbüro in den Innenhof des Hauses, um sich zu waschen.

Sie packte den kalten Stahlhebel der Handpumpe und bewegte ihn auf und nieder, und das haarsträubende metallische Kreischen hallte von den kalten Mauern wider. Sekunden später rauschte ein Strahl in einen ausrangierten Farbeimer. Als er randvoll war, tauchte sie einen kleinen Plastikbecher ein und goss sich Wasser über ihre braune Gänsehaut.

Sampat Pal ignorierte die beißende Kälte. Ihre Gedanken gruben sich wie ein beharrlicher Dachshund durch die Details einer verdächtigen Geschichte, die tags zuvor an sie herangetragen worden war. Geeta Singh, eine ihrer Bezirkskommandantinnen, hatte ihr erzählt, dass ihr Schwager Suraj Singh zu ihr gekommen sei und sie um Hilfe gebeten habe.

Suraj arbeitete in einem kleinen Schusterladen in der Nähe des Hauses von Purushottam Naresh Dwivedi, einem Abgeordneten zur Gesetzgebenden Versammlung des Bundesstaates Uttar Pradesh, und als Nachbar war er mit Mayank bekannt, dem Sohn des Politikers, war sogar schon bei ihm zu Hause eingeladen gewesen. Kürzlich hatte Suraj gehört, dass ein junges Mädchen im Haus lebte, das aber keiner zu Gesicht bekam. Kurz darauf sah er, wie ein Mädchen aus Dwivedis Haus abgeführt und in ein Polizeiauto gestoßen wurde. »Sie hat den vidhayak bestohlen«, wurde gemunkelt, doch Suraj spürte, dass da etwas nicht stimmte, und alarmierte deshalb Geeta, die ihrerseits Sampat informierte.

Wenn Sampat tief in Gedanken ist, werden ihre eigenartig grünlichen, bernsteingesprenkelten Augen schmal. Ihre buschigen Brauen, die sich in entspanntem Zustand leicht aufwärtswölben, sinken abwärts, und weil beim Nachdenken unwillkürlich ihre Zungenspitze zum Vorschein kommt, ähnelt Sampat in solchen Augenblicken einem Kind, das komplizierte Kopfrechnungen anstellen muss.

»Das stimmt doch alles nicht!«, sagte Sampat halblaut vor sich hin und spülte sich mit dem Plastikbecher die Seife vom Körper. »Wie kann ein junges Mädchen einen Politiker bestehlen? Was war sie überhaupt? Seine Hausangestellte? Seine Geliebte?«

Sampat hatte allen Grund, argwöhnisch zu sein. In Uttar Pradesh, Indiens Wildem Westen, war mehr als ein Viertel der gewählten Parlamentsabgeordneten wegen krimineller Vergehen angeklagt, neunzehn Prozent davon wegen eines Schwerverbrechens wie versuchten Mordes, Vergewaltigung, Erpressung oder Entführung. Sampat, jetzt voller Tatendrang, beeilte sich, aus dem Haus zu kommen. Wenn sie in Zeitnot ist, wickelt sie sich hastig in ihren Sari – im Winter zieht sie gegen die Kälte noch eine Strickjacke darüber – und fährt sich ungestüm mit dem Kamm durch ihr schulterlanges schwarzes Haar, um sich die nassen Knoten und Knäuel auszukämmen. Meistens bindet sie ihr Haar zu einem feuchten Pferdeschwanz, den sie aufdreht und mit einer Spange festklemmt. Damit sind die kurzen kostbaren Augenblicke, die Sampat jeden Morgen zwischen Toilette und Waschung am Brunnen für sich hat, vorbei. Zum letzten Mal reibt sie sich den Schlaf aus den Augen, fährt in ihre Zehensocken und Gummi-Flip-Flops – ihre übliche Fußbekleidung im Winter – und ist gerüstet für den Tag.

Von Sampats Terrasse blickt man hinaus auf eine der wichtigsten Durchgangsstraßen von Atarra, die Bisanda Road – so benannt nach ihrem Ziel, der nächstgelegenen Stadt Bisanda. Das planlos gewachsene Atarra mit seinen 10.700 Bewohnern ist nach wie vor weitgehend unentwickelt; mit ihren Nestern schlichter Lehmhütten hat die Siedlung teilweise noch etwas ganz Dörfliches. Der Verkehr auf der Bisanda Road besteht aus grellbunt bemalten, dahinzuckelnden Lastwagen, Dreiradrikschas mit Fahrradklingeln im Dauereinsatz, schlendernden Kühen sowie Fußgängern, die ihre Waren in Flechtkörben aus Palmblättern auf dem Kopf tragen. Dieses unablässige Hin und Her erzeugt eine dicht über dem Boden stehende Staubwolke.

An Wintertagen hängt morgens oft Nebel am anderen Ende der Straße, und es riecht beißend nach brennendem Plastikabfall: In den trüben Wintermonaten dienen solche Feuer nicht nur der Müllentsorgung, sondern erzeugen auch Wärme. So trostlos wie der Geruch ist der Anblick der Straße. Die schachtelartigen Ziegelhäuser und familiengeführten Geschäfte an der Bisanda Road sehen trotz ihrer fröhlichen Pastellfarben – Minzgrün, Taubenblau, Bonbonrosa – wie Autowerkstätten aus: Es sind primitive, fensterlose Bauten, die Fassade mit Rollläden verschlossen, die zu handgemalter Reklame genutzt werden – etwa für so langweilige Produkte wie Fevicol, Indiens größte Klebstoffmarke. Jeden Morgen werden die Rollläden ratternd hochgezogen, und zum Vorschein kommen kleine Ladenlokale, in denen Bewässerungsrohre aus Plastik, Traktorreifen und Sperrholzplatten verkauft werden.

Das Umland von Atarra ist unkalkulierbares, immer wieder von Dürre bedrohtes Ackerland, auf dem, wie Schattenrisse vor der Sonne, magere Männer in dhoti und Unterhemd in gebeugter Haltung Unkraut jäten oder mühselig das Ochsengespann mit dem Pflug lenken. Jedes Jahr beten sie um guten Monsunregen, damit ihre Setzlinge gedeihen – Masoori-Reis, Kichererbsen, Linsen, Weizen und gelbblühender Ackersenf werden hier angebaut. Wenn der Regen besonders spärlich ausfällt, schwappt eine Selbstmordwelle über die Region hinweg: Viele Bauern, die teure Insektizide kaufen müssen und geliehenes Geld bei Ernteausfällen nicht zurückzahlen können, bringen sich mit denselben Chemikalien um, deretwegen sie sich verschuldet haben. In Teilen von Bundelkhand, der Region um die Stadt Atarra, gibt es ganze Dörfer, die infolge von Trockenzeiten in der Schuld von Kreditwucherern stehen.

Ungeachtet der Trostlosigkeit der Bisanda Road an diesem Morgen empfand Sampat beim Anblick der Straße einen gewissen Stolz: Als sie 2005 hierherkam, hatte es noch keine Straße gegeben, sondern nur einen steinigen, tief gefurchten Fahrweg, der den Verkehr um die Hälfte verlangsamte und die Räder der Holzfuhrwerke von den Achsen springen ließ. »Seht ihr diese Straße?«, pflegen die Leute von Atarra zu sagen. »Die verdanken wir Sampat Pal.« Im Jahr 2006 hatte sie eine Gruppe verdrossener Frauen mobilisiert, die sich, mit Holzhacken bewaffnet, auf dem Fahrweg versammelten und lauthals verkündeten: »Das soll eine Straße sein? Sieht aus wie ein Acker! Los, Frauen, lasst uns hier Gemüse anpflanzen, das können wir wenigstens essen!« Sie begannen den steinigen Boden umzugraben, als wollten sie hier Körner säen, und natürlich legten sie den gesamten Verkehr damit lahm. Passanten blieben stehen und starrten, andere stiegen von ihren Karren oder Atlas-Rädern, um zuzuschauen, was die Frauen da trieben. Sampat hatte den Bezirksrichter verständigt, um ihm den Zustand der Straße zu demonstrieren und vor allen Zeugen ein Versprechen abzunehmen: »Ja, Sampat-ji. Wir reparieren die Straße. Ganz bestimmt.«

Die von ihr angeführten Frauen, die einheitliche Saris in einem schrillen Rosa und pinkfarben bemalte Stöcke trugen, hatten an diesem Tag ihren ersten Auftritt gehabt. Die Lokaljournalisten, die über das Ereignis berichteten, tauften sie Gulabi Gang: gulabi ist das Hindi-Wort für »pink«. Damals waren es nur ein paar Dutzend Frauen. 2008 aber hatte die Gulabi Gang bereits rund zwanzigtausend Mitglieder und war damit doppelt so groß wie die irische Armee und achtmal so groß wie die geschätzte Zahl der al-Qaida-Mitglieder in Afghanistan.

»Jetzt bin ich so feh-mas«, sagt Sampat gern: Das ist ihre Aussprache des aus dem Englischen übernommenen famous; dazu breitet sie die Arme weit aus, um das Ausmaß ihrer Berühmtheit zu illustrieren. Ein Freund von Sampat sagt, sie sei innerhalb weniger Jahre »from zero to hero« aufgestiegen, vom Niemand zur Heldin.

Sampats Büro, de facto das Hauptquartier der Gulabi Gang, ist ein fensterloses Kabuff im Erdgeschoss eines zweistöckigen Ziegelhauses. Direkt nebenan hatte ihr Schwiegersohn einmal eine kleine Klinik.

Sampat nennt das Kabuff ihr »Büro«, aber es weist keine Ähnlichkeit mit einem normalen Arbeitsplatz auf, es hat weder Schreibtische noch Computer, und läge nicht ein Megafon in einem der Regale, verriete nichts in dem aufgeräumten Raum, dass hier Ungewöhnliches geschieht.

Sampats Eingangstür geht auf eine kleine überdachte, vor der Sonne geschützte und bei Mücken beliebte Terrasse hinaus. An den meisten Tagen empfängt sie hier, auf diesem betonierten Viereck, einen nicht abreißenden Strom von gebeutelten Menschen, Männern wie Frauen, die Sampat ihre Probleme vortragen; das beginnt kurz nach Tagesanbruch und setzt sich bis nach Einbruch der Dunkelheit fort. Wie Patienten im Wartezimmer eines Arztes sitzen sie mit hoffnungsvoller Miene auf den windigen Plastikstühlen und charpais kreuz und quer auf der Terrasse. Manche halten schlecht kopierte Dokumente in der Hand – Polizeiberichte, Besitzurkunden oder Trauscheine (die nützlich sind, wenn ein Mann sich eine neue Frau nimmt und die alte unter Missachtung ihrer Rechte hinauswirft). Manchmal kommen Frauen mit erblühenden Blutergüssen und aufgeplatzten Lippen, weil sie unmittelbar zuvor von ihren Männern verprügelt wurden.

Oft ist Sampat, deren Tage mit Besuchen auf der Polizeistation, Kundgebungen vor Gerichten und Fahrten mit Frauen ins Krankenhaus ausgefüllt sind, gar nicht da, wenn die Besucher kommen, denn selten vereinbart jemand im Voraus einen Termin; also müssen sie entweder warten oder ein andermal wiederkommen – kaum jemand hier hat einen geregelten Job, der den Tag überschau- und planbar macht.

Das war letztlich auch der Grund, weshalb Sampat, eine Frau von Ende vierzig, aus dem Haus der Familie im nahe gelegenen Badausa, wo ihr Mann und vier ihrer Kinder leben, ausgezogen ist: Das ständige Kommen und Gehen von Menschen mit erschütternden Geschichten brachte ihr Familienleben zu sehr durcheinander.

In einer Stadt wie Atarra ist es sehr ungewöhnlich, dass eine Frau nicht mit ihrer Familie zusammenlebt, aber Ausnahmen von allen geltenden Regeln sind Sampats Spezialität. Daher kann sie es sich auch erlauben, mit ihrem Kollegen Jai Prakash Shivhare ein Zimmer zu teilen. Der ist ehemaliger Mittelschullehrer, inzwischen politischer Aktivist und ein äußerst sanftmütiger Mann. Er hat streichholzkurzes Silberhaar, das in scharfem Kontrast zu seiner dunklen Haut steht, schwere Lider, die immer so aussehen, als könnten sie sich im nächsten Moment zu einem Schläfchen schließen, eine weiche, träge Stimme. Sampat nennt diesen treuen Gefährten, der ihr selten von der Seite weicht, »Babuji«: eine respektvolle Anrede für ältere Männer und Väter – und kein schlechter Titel, um Gerede im Keim zu ersticken.

Sampat und Babuji bezogen ihr Büro in Atarra im Jahr 2005, als sie beide noch namenlose Sozialarbeiter waren. Damals standen sie bei Tagesanbruch auf, gönnten sich ein mageres Frühstück, häufig nur ein chapati, dieses papierdünne Brot, mit einer rohen Zwiebel und grüner Chilipaste, und fuhren dann mit dem Rad zu den umliegenden Weilern zwischen den riesigen Reisfeldern rund um Atarra. Dort organisierten die beiden die sogenannten Selbsthilfegruppen: Das ist ein vom Staat finanziertes Programm, bei dem Frauen über mehrere Monate kleine Geldbeträge einzahlen und dafür dann ein staatliches Darlehen in Anspruch nehmen können. Sampat war als Vermittlerin bei diesem Programm tätig und rief 2003 zu diesem Zweck eine NGO ins Leben, die Organisation »Tribal Women Uplift and Empowerment of Women«. Der Staat ging davon aus, dass diese Selbsthilfegruppen das Zeug hätten, Millionen Familien über die Armutsgrenze zu heben. Im Verlauf jenes einen Jahres gestaltete Sampat eine ihrer vielen Gruppen so um, dass daraus eine andere Art der Selbsthilfe entstand: eine Frauenbewegung, die für die Rechte der Frauen, Armen, Unterdrückten kämpft.

Wenige Teile des Landes brauchten Recht und Gerechtigkeit so dringend wie das ertragsarme Bundelkhand im südwestlichen Grenzgebiet von Uttar Pradesh, Indiens größtem Bundesstaat. Dieser monolithische Staat (»Uttar Pradesh« bedeutet »Nordstaat«) hat knapp 200 Millionen Einwohner, mehr als die Bevölkerung Brasiliens: Wäre es ein eigenständiges Land, so stünde es in puncto Bevölkerungsreichtum weltweit an fünfter Stelle. Und zugleich wäre es das ärmste Land der Welt: Es herrscht dort ein Nahrungsmangel, der schlimmer ist als im subsaharischen Afrika. Bundelkhand hat zudem eine der höchsten Kriminalitätsraten aller Regionen von Uttar Pradesh zu verzeichnen: Hier trieben und treiben einige der berüchtigtsten Banditen des Landes ihr Unwesen, und nachdem sie vom Staat kein Recht zu erwarten haben, greifen sie häufig zur Selbstjustiz. Viele bringen ihre Feinde um, sind dann auf der Flucht und bestreiten ihren weiteren Lebensunterhalt mit der Plünderung von Dörfern. Männer mit lässig über die Schulter geworfenen Gewehren sind hier ein verbreiteter Anblick. Aus diesen und anderen Gründen zählt die indische Regierung Bundelkhand zu den »rückständigsten« Regionen des Landes und im weiteren Sinn der ganzen Welt. Weite Teile von Uttar Pradesh gelten als »gesetzlos«, sogar bei der Regierung.

Mit seiner felsigen, welligen Landschaft, seinem bleichen Himmel und seinem kahlen Horizont erweckt Bundelkhand den Eindruck einer gewissen Hoffnungslosigkeit. Seine gedämpfte Farbpalette aus sonnenverbranntem Weizen, Ocker, Kuhdungbraun und Aschengrau wird nur vom Grün der Reisfelder und der allgegenwärtigen Tamarinden, Butterbäume und Dalbergien belebt. Wer durchs Land fährt, trifft immer wieder auf passende Metaphern für die Kargheit von Bundelkhand: einen Pferdekadaver in einem Straßengraben, der von wilden Hunden zerlegt wird, eine Vogelscheuche mit einem Stierschädel als Kopf, einen Bauern, der erbarmungslos auf ein ausgemergeltes Maultier eindrischt.

Auf dem rostigen Fahrrad, das ihr gemeinsamer Besitz war, unternahmen Babuji und Sampat, wenn sie zu den Dörfern der Umgebung unterwegs waren, viele lange Fahrten durch diese Landschaft. Man kann sie sich leicht vorstellen: Babuji in seinem Baumwoll-dhoti und Sampat im Damensitz auf dem Gepäckträger, mit im Fahrtwind flatterndem Sari. Aus der Ferne konnte man sie für Mann und Frau und ihre Gespräche für eheliches Geplauder halten. Dem war nicht so. Vielmehr diskutierten sie auf diesen Fahrten unter sengender Sonne stundenlang über Fragen wie: »Was tun wir, um die Frauen aus ihren Häusern zu holen?«, oder, grundlegender: »Wie machen wir die Gesellschaft besser?« Sie sprachen über nichts anderes.

»Frauen leben wie Sklavinnen«, lautete Sampats Fazit aus ihren tagelangen Gesprächen, und sie hoffte, dass zumindest ihre Selbsthilfegruppen den Frauen zu finanzieller Unabhängigkeit und, noch wichtiger, zur Freiheit verhälfen.

Eines der Dörfchen, die Sampat und Babuji auf ihren Fahrten besuchten, war Uraiya Purva, wo sie ihre engagierteste Selbsthilfegruppe gründeten. Ihrem Vermieter gehörten dort zwölfeinhalb Hektar Land. Sampat hatte zwar schon seit 2003 Selbsthilfegruppen auf die Beine gestellt und betreute Gruppen im gesamten Distrikt Banda, für den sie zuständig war, aber ihre aktivsten Mitglieder fand sie in Uraiya Purva. Die Nähe zu Atarra – nur fünf Minuten mit dem Fahrrad – war einer der Gründe, weshalb die hier ansässige Gruppe so erfolgreich war. Aus ihr stammten die Frauen, die schließlich die ersten Mitglieder der Gulabi Gang wurden.

In Uraiya Purva gab es keine Toiletten, nur ein Loch in der Außenwand jeder Hütte, von dem aus die Fäkalien in die grauen Abwasserbäche mündeten, die entlang der engen, ungeteerten Gassen verliefen. Es gab eine einzige Wasserpumpe – Geschenk von Missionaren –, an der sich die Dorfbewohner das Trink- und Waschwasser holten. Wenn Sampat und Babuji zu Besuch kamen, konnte man nirgends sitzen – Uraiya Purva kannte keine Stühle, die Leute hockten sich einfach auf den Boden oder zerrten ihre charpais aus dem Haus, auf denen sie dann saßen und sich anhörten, was Sampat zu sagen hatte.

Sampat ist eine begabte Rednerin, die wirksame Methoden beherrscht, um selbst den hitzeträgsten Bauern in Bann zu ziehen. Zu ihren Techniken gehört, dass sie diejenigen, die ihr am nächsten sitzen, anrempelt, dass sie jäh herumfährt und den Zuhörern rhetorische Fragen stellt, sie scharf ins Auge fasst, wenn sie am wenigsten damit rechnen, und laut in die Hände klatscht, um einem Argument Nachdruck zu verleihen. Würde man ihr aus der Ferne und außer Hörweite zusehen, könnte man an ihrer übertriebenen Mimik erraten, was in ihr vorgeht, und von ihrer finster gerunzelten Stirn auf glühende Wut schließen, von ihrem kindlich breiten Grinsen auf Fröhlichkeit und Freude, von ihren sich hebenden und senkenden Brauen auf Verwunderung. Diese Ausdrucksfähigkeit ist es, die Sampat zu einer begnadeten Darstellerin und Imitatorin macht, eine Begabung, die ihr sehr zugutekommt, wenn sie ihre anschaulichen Geschichten über Richtig und Falsch erzählt.

Sampats ausladender Körpersprache entspricht eine laute, nicht weniger aufmerksamkeitsheischende Stimme und eine regelrechte Wucht des Sprechens – die Kraft, mit der sie ihre Worte hervorstößt, meint man fast nach der Beaufort-Skala für Windstärken messen zu können. Die deutliche Lücke zwischen ihren Schneidezähnen erzeugt eine zusätzliche Dramatik. Sampat spricht ständig in Großbuchstaben, fett und unterstrichen, gefolgt von einer Serie von Ausrufezeichen. Und ihre Stimme donnert immer, auch wenn sie zu Hause ist oder wenn sie, das ziegelsteingroße Nokia am Ohr, Befehle, Ratschläge und Ermahnungen ins Telefon schreit. Die Dauerbeanspruchung ihrer Stimmbänder und die jahrelangen öffentlichen Reden vor Gruppen von Frauen, die im Schneidersitz vor ihr unter einem Banyanbaum sitzen, haben ihre Stimme aufgeraut, in der jetzt ein warmer Reibeisenklang mitschwingt; die Heiserkeit ist ihre ständige Begleiterin.

Trotz ihres rednerischen Talents brauchte es Geduld und Ausdauer, um Frauen, die nie im Leben eine eigene finanzielle Entscheidung getroffen hatten, für die Idee zu gewinnen, einen Beitrag zu einem Gemeinschaftsfonds zu leisten, aus dem sie sich dann Geld leihen können. Manche sagten: »Ich traue ja nicht mal meinem Bruder! Wie können wir dir vertrauen?« Sampat pflegte daraufhin zu erklären, dass für die Entnahme eines Betrags vom gemeinsamen Sparkonto mindestens zehn Unterschriften erforderlich seien und dass jede Selbsthilfegruppe eine Schatzmeisterin, eine Sekretärin und eine Präsidentin habe, die alle Geldangelegenheiten überwachten. Babujis Antwort war meist poetischer. »Ohne Vertrauen kann die Welt nicht weitergehen«, gab er zu bedenken. »Vor euch sind Tausende gestorben. Warum atmet ihr? Jede Minute lauft ihr Gefahr zu sterben – wie könnt ihr sagen, dass ihr kein Vertrauen habt?«

Babuji war derjenige, der die kunstvollen Verzierungen in die Diskussionen einbrachte. Als Ältester von acht Geschwistern hat er am Atarra Degree College Englisch und Soziologie studiert und ist daher erheblich gebildeter und kenntnisreicher als Sampat, die, wie die meisten Menschen in Bundelkhand, kein Englisch kann und sich nur auf Hindi oder Bundelkhandi verständigt. Babujis Vater war, obwohl Bauer, »der gebildetste Mann im Dorf. Er hat die Mittelschule gemacht und acht Klassen abgeschlossen«, sagt Babuji, der als Kind von seiner Mutter, einer frommen Hindu, aufgefordert wurde, Passagen aus den religiösen Schriften auswendig zu lernen und ihr nach dem Essen vorzutragen. Heute hat Babuji Hunderte markige Sprüche auf Lager, die er sich überall zusammengelesen hat, vom Mahabharata bis zu Dale Carnegies Wie man Freunde gewinnt, dessen Übersetzung er sich einmal in der Stadt Kanpur kaufte. Babuji pflegt mehrmals am Tag Maximen und Sprichwörter zu zitieren und ist bekannt dafür, dass er seine Argumente mit Parabeln und Fabeln würzt. Auch streut er gern in die banalsten Unterhaltungen Kommentare ein wie: »Nostradamus sagte, das einundzwanzigste Jahrhundert wird das Jahrhundert der Frau« oder »Gandhi wog nur vierzig Kilo, aber er bewegte die Welt«.

Wenn Babuji während der Sitzungen der Selbsthilfegruppen zu weit abhob, holte Sampat das Gespräch bald zurück auf den Boden der Tatsachen, damit die Frauen nicht das Interesse verloren. Sie steht immer fest mit beiden Füßen auf der Erde – was sie verankert, ist vielleicht das Gewicht der Verantwortung, die schwer auf ihren Schultern liegt: Schließlich ist sie diejenige, die den Mut hat, sich der Polizei, gewalttätigen Ehemännern, ja selbst Banditen entgegenzustellen – Babuji kann das nicht. »Wenn es Ärger gibt, ist er der Erste, der sich aus dem Staub macht. Er ist sehr, sehr schreckhaft!«, zieht ein Freund ihn auf.

Die meisten Frauen von Uraiya Purva sind betagte Witwen, die zurückgelassen werden, wenn die jüngeren Generationen in Indiens boomende Städte ziehen, um dort ihr Auskommen zu finden. Traditionell stehen die Witwen auf einer der untersten Stufen der Gesellschaft: Wir sind im Land des sati, des inzwischen geächteten Brauchs der Witwenverbrennung. Die hinterbliebenen Gattinnen sollten sich freiwillig in den lodernden Scheiterhaufen des verstorbenen Mannes werfen, und wenn sie von selbst nicht bereit waren, ihr Leben zu beenden, so wurde nachgeholfen. Unzählige Witwen sind auf diese Weise verbrannt. Bundelkhand, eine Region von der Größe Belgiens, war eine Hochburg der sati-Tradition: Hier rettet Jean Passepartout, einer der Helden aus Jules Vernes Reise um die Erde in achtzig Tagen, auf der Durchreise eine junge Frau vor dem Tod in den Flammen. Den Witwen von Bundelkhand droht heute zwar keine Selbstverbrennung mehr, doch ein freundliches Schicksal erwartet sie dennoch nicht; oft gehen sie durch Vernachlässigung und Vereinsamung langsam zugrunde.

»Alle sind fort. Nur ich bin noch da«, sagte Kodia Dai, eine zahnlose Siebzigjährige, die später eines der langjährigen Mitglieder der Gulabi Gang wurde. Zurückgelassen zu werden hatte allerdings auch sein Gutes: Auf sich gestellt, hatten die vergessenen Frauen von Uraiya Purva auch keine angeheirateten Verwandten mehr, die ihnen Vorschriften machten – im Winter ihres Lebens konnten sie endlich tun, was ihnen passte. Die Frauen von Uraiya Purva waren an einer Selbsthilfegruppe sehr interessiert, und so wurde sie gegründet, was Sampat und Babuji eine staatliche Anfangsprovision von zweitausend Rupien (rund vierzig Dollar) eintrug, die sie für jede zustande gekommene Selbsthilfegruppe bekamen. Den Betrag teilten sie gerecht miteinander. Als Vermittler standen ihnen weitere achttausend Rupien zu, auszahlbar in vier Raten, falls die betreffende Gruppe alle ihre Pflichten und vom Staat gesetzten Ziele erfüllte. Kurz nach Beginn ihrer Zusammenarbeit hatten Sampat und Babuji beschlossen, alles miteinander zu teilen, was sie besaßen, und sollte es ein einziges chapati sein.

Als Gegenleistung für die staatliche Provision mussten die Organisatoren die Mitglieder ihrer Selbsthilfegruppen einmal im Monat zu einem Seminar einbestellen, bei dem unter anderem Unterricht in privater Finanzplanung und Unternehmertum stattfand. Sampat und Babuji streiften diese Themen zwar ebenfalls, schnitten die Seminare aber entsprechend ihrem eigentlichen Anliegen zu: Gleichheit und Gerechtigkeit für die Frauen, die unteren Kasten, die Armen. Sampat sprach mit ihrer lauten Stimme über verschiedene Probleme, die sie am eigenen Leib erlebt hatte: Eheschließung mit zwölf, Kämpfe mit einer fordernden Schwiegermutter, fehlende Schulbildung. Sie sprach über die häusliche Gewalt, die sie miterlebt hatte, etwa bei ihrem Nachbarn, der seine Frau ständig schlug, und ihre feste Überzeugung, dass die Frauen aufstehen und gemeinsam kämpfen müssten. »Wenn wir uns zusammentun, sind wir stark!«, schärfte sie ihnen ein und stieß die geballte Faust in die Luft.

Wegen Sampats starker Persönlichkeit und ihres Rufs immerwährender Hilfsbereitschaft dauerte es nicht lang, bis die Frauen von Uraiya Purva mit ihren Problemen zu ihr kamen, und es waren viele. Manche beklagten sich, dass es keine Straße nach Uraiya Purva gab. Andere, wie Kodia und ihre Freundin Lungi Dai, brauchten Hilfe bei der Beantragung einer Pensionskarte, die der zuständige Beamte nur gegen Zahlung eines Schmiergelds herausrücken wollte; andernfalls müssten sie hungern. Sampat forderte die Frauen aus der Selbsthilfegruppe auf, solche Probleme gemeinsam anzugehen. Sie schaffte es, Frauen, die bis dahin niemals öffentlich die Stimme erhoben hatten, zu Protestaktionen zu mobilisieren: Gemeinsam sollten sie vor Staatsbeamte hintreten und bessere Straßen und eine Bürokratie ohne Bestechung fordern.

Anfangs machten sich die Beamten über Sampat und ihre Gefolgschaft nur lustig. »Wer seid ihr gleich wieder?«, fragten sie mit verächtlichem Grinsen, wenn die Frauen auf dem Polizeirevier und bei der Verteilung von Lebensmittelkarten aufkreuzten. Doch es dauerte nicht lang, bis ein schlichter Geniestreich diese Frauen – verwitwete Alte und Nervensägen mittleren Alters – zum Albtraum korrupter Beamter und dann sehr schnell zum Stadtgespräch machte.

Auf die Idee, die Einheit der Gruppe durch uniforme Kleidung zu demonstrieren, kam Sampat 2005, zur Zeit von Diwali, dem hinduistischen Lichterfest, als Sampat mit einigen Frauen aus der Selbsthilfegruppe eine kleine Wallfahrt nach Chitrakoot unternahm. Sie ist zwar selbst nicht besonders religiös, doch sah sie die Fahrt als eine gute Gelegenheit, die Frauen an selbständiges Reisen zu gewöhnen. Leider blieb eine Frau im Zug, nachdem alle anderen ausgestiegen waren. »Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Wir nannten sie immer ›Pappu ki didi‹ – Pappus Schwester. Sie war eingeschlafen und nun auf dem Weg nach Jabalpur. Wir alle weinten, als wir merkten, dass wir sie verloren hatten«, erinnerte sich Sampat später. Die ganze Nacht machten die Frauen sich Sorgen um ihre Freundin, und die größten Sorgen machte sich Sampat – schließlich hatte sie an diesem Tag die persönliche Verantwortung für die Frauen übernommen, und nun fürchtete sie Vergeltungsmaßnahmen von den Angehörigen der Verlorengegangenen. »In Bundelkhand können einem die Leute enorme Schwierigkeiten machen. Sie hätten mich beschuldigen können, ich hätte sie entführt. Jemanden verhaften zu lassen ist hier kinderleicht, deshalb war ich sehr aufgeregt.« Nach Atarra zurückgekehrt, saßen die Frauen auf Sampats Terrasse und hofften, dass ihre Freundin wieder auftauchte, und während sie bedrückt dort warteten, dachte Sampat, dieses Unglück wäre nicht passiert, wären die Frauen in ihrer Gruppe, wenn sie in offizieller Mission unterwegs waren, auf den ersten Blick identifizierbar. Vielleicht sollten wir ein Abzeichen tragen, dachte sie, verwarf die Idee aber wieder. Dann fiel ihr ein, dass sie sich alle gleich kleiden könnten; Saris sind die Alltagskleidung für Millionen Frauen auf dem Subkontinent, auch für Sampat – aber was, wenn sie alle einen Sari in derselben Farbe trügen, so dass sie aus einer großen Menschenmenge sofort herausstachen? Damit wären sie nicht nur leicht zu erkennen, sondern es hätte noch einen weiteren, unschätzbaren Vorteil: Es wäre eine Möglichkeit, eine starke, kollektive Identität zum Ausdruck zu bringen, ein augenfälliges Symbol ihrer Einheit. Und war das nicht genau das, was sie den Frauen immer einzubläuen versuchte? »Ich dachte, auf diese Weise verschwindet sogar die Kluft zwischen Arm und Reich. Ein wohlhabendes Mitglied trug oft einen hübschen Sari, die Dalits hingegen hatten hässliche Saris«, erinnert sie sich; Dalits sind die unterste Kaste, die früher als »die Unberührbaren« bezeichnet wurden. Und auch die Stöcke, die alte Frauen gern als Gehhilfe benutzen, regten Sampat an: Wenn die Mitglieder ihrer »Gang« mit Stöcken bewaffnet wären, dachte sie, hätten sie nicht nur Schutz vor streunenden Hunden, sondern könnten sich auch wehren, falls es Ärger gab.

Sampat beschloss, für den Anfang erst einmal vierzig Saris zu kaufen: für die treuesten Mitglieder der Selbsthilfegruppen. Jede Frau bekäme ihren Sari für den einmaligen Betrag von zweihundert Rupien, was zugleich die Aufnahmegebühr für Sampats NGO, die Tribal Women Uplift and Empowerment of Women Organisation, wäre. Die Gulabi Gang steht inzwischen unter den Fittichen dieser NGO.

Ehe sie sich an den Sari-Kauf machte, besprach Sampat die neuartige Idee mit ihren Mitgliedern. »Werdet ihr sie auch tragen, wenn wir sie kaufen?«, fragte sie. Die Frauen versprachen es. Dieser erste Posten einheitlicher Saris sollte viertausend Rupien kosten, ungefähr achtzig Dollar, und hier geriet Sampat kurzfristig ins Straucheln. »Wo kriege ich so viel Geld her?«, fragte sie ihre Freunde. Nach mehreren Tagen des Nachdenkens bot ihr Dr. Khanna, ein guter Freund, der oft mit Sampat auf ihrer Terrasse saß, ein Darlehen an. Selbst Angehöriger einer unteren Kaste, unterstützte er Sampats Bemühungen, den am stärksten benachteiligten Mitgliedern der Gesellschaft zu helfen. Zu dritt fuhren sie tags darauf mit dem Zug nach Kanpur, wo es einen großen Textilmarkt gibt, um die Saris zu kaufen.

Babuji, Sampat und Dr. Khanna wanderten durch den labyrinthähnlichen Markt, der Stoffe jeder Beschreibung feilbot. Paillettenfunkelnde Saris hingen neben goldbestickten und in Brokat gefassten Hochzeitssaris in satten Rot- und Ockertönen. Die Kaufleute breiteten die Gewänder aus – komplizierte Wickelungen aus bis zu neun Meter langen Stoffbahnen –, und die zukünftigen Bräute und Händler aus kleineren Städten inspizierten die Ware. Natürlich kamen solche Saris nicht in Frage. Sampat brauchte etwas Schlichtes, Funktionales und Billiges – chemisch gefärbtes Polyester genügte vollauf. Schließlich kamen sie zu einem kleinen Stand, der genau die Sorte von Saris verkaufte, die Sampat im Sinn hatte, und die drei ließen den Blick über die unendlich vielen Farben gleiten. Sampat wollte ursprünglich ein Blau oder Grün – aber das Angebot reichte von Türkis bis Aquamarin, vom dunkelsten Waldgrün bis zum schrillsten Verkehrsampelgrün. Welche Farbe sollten sie wählen? »Mir gefiel das alles nicht«, erinnerte sich Dr. Khanna später. »Babuji und ich waren beide für dieses Pink, und sie ließ sich schließlich überreden.«

Bei der Wahl der Farbe galt es einiges zu bedenken: In Indien ist jede Farbe mit einer politischen oder religiösen Bedeutung verknüpft. Rot ist die Farbe der Sozialisten, Grün die der Muslime. Blau ist die Bahujan Samaj Party, die Partei der Dalits. Orange sind die Hindus. Gelb ist die Gayatri Pariwar, eine große religiöse Organisation, der Babuji angehört hatte. Und so weiter: Offenbar war jede Farbe, sogar Weiß, bereits von der einen oder anderen Gruppe besetzt. »Wir wollten auf keinen Fall mit irgendjemandem verwechselt werden«, erinnert sich Sampat. Deshalb fiel die Wahl schließlich auf dieses Pink – in Indien die einzige Farbe, die bis zu diesem Zeitpunkt von Assoziationen frei zu sein schien.

Auf der Rückfahrt im Zug schwärmten die drei, nachdem sie das große Paket mit vierzig Saris auf der Gepäckablage verstaut hatten, begeistert von der Zukunft. »Wo immer wir auftreten, werden die Leute auf uns aufmerksam!«, sagte Sampat und klatschte entzückt in die Hände. »Wenn wir uniformiert sind, kriegen sie noch mehr Angst vor uns!«

Am nächsten Tag fuhr Sampat in die Dörfer der Umgebung, in denen sie und Babuji Selbsthilfegruppen gegründet hatten – Uraiya Purva, Gokul Purva, Sudama Purva. »Die Saris sind da!«, verkündete sie den Frauen. »Trommelt alle zusammen, damit sie sich ihren Sari abholen!« Im Lauf der nächsten Wochen kamen sie, eine nach der anderen, und brachten das Geld. Wer sich keinen Sari leisten konnte (»Viele sind sehr arm«, sagte Sampat), bekam ihn umsonst.

Warum schlossen sich diese Frauen, die sich ihr Leben lang niemals aufgelehnt hatten, in dieser Phase ihres Lebens Sampats entstehender Selbstschutzorganisation an? Lungi Dai, eine der alten Frauen, formulierte es so: »Hoffnung ist etwas Ungeheures und Großartiges. Sampat machte uns Hoffnung – jedes Mal, wenn sie zu uns ins Dorf kam, machte sie uns Hoffnung.« Kodia Dai, Lungis beste Freundin, sagte mit ihrem zahnlosen Mund: »So viele Frauen machten mit – da musste ich doch auch dabei sein!«

An diesem kalten Dezembermorgen des Jahres 2010 begab sich Sampat, noch mit nassem Haar, entschlossen zu ihrem Vermieter, Lakhan Upadhyay, der mit Babuji auf der Betonterrasse vor ihrem Büro saß. Lakhan, dem mehrere bigas Ackerland außerhalb der Stadt gehören, ist ein ansehnlicher, kräftig gebauter Mann, Vater von vier Kindern, eine unverwechselbare Erscheinung. Er trägt tadellos gebügelte khadi-Anzüge, die dreimal so teuer sind wie die Baumwolltextilien vom lokalen Markt, und jeden Morgen um sechs bemalt er sich zur Frühandacht, zur puja, die Stirn mit zwei waagrechten weißen Linien aus Sandelholzpaste und setzt einen Punkt aus rotem kumkum-Pulver in die Mitte; diese Bemalung, die seinen hohen Rang im hinduistischen Kastensystem bezeichnet, trägt er den ganzen Tag. Vom Scheitelpunkt seines Hinterkopfs windet sich ein dünner geflochtener Zopf aus dem ansonsten kurz geschorenen, graumelierten Haar abwärts, und während das Haupthaar ergrauen darf, ist sein Schnurrbart pechschwarz gefärbt.

Als er Sampat nahen hörte, blickte Lakhan von seiner Zeitung auf, und die Frage, die er stellen wollte, seitdem er am Abend zuvor von der Sache gehört hatte, lag ihm auf der Zunge.

Es ging, natürlich, um den vermeintlichen Diebstahl im Haus des Abgeordneten. Neuigkeiten breiten sich in Atarra immer sehr schnell aus. Sie werden auf dem Markt ausgetauscht, während die Leute Okra und Auberginen befühlen und sich über die steigenden Lebensmittelpreise beklagen, und am Gemeinschaftsbrunnen, wo sich die Dorfbewohner unter dem weiten Himmel gemeinsam waschen, werden sie angeregt und ausführlich erörtert. Manchmal kommen sie auch per Fahrrad, herbeigefahren von einem tratschfreudigen Freund.

Lakhan, der über Sampats Büro wohnt, hatte in der Abenddämmerung auf Sampats Terrasse gesessen, als ein gewisser Kallu auf dem Heimweg vorbeischaute und wissen wollte, ob Sampat da sei. Kallu, ein Mann aus einer niedrigen Kaste, war laut eigenem Bekunden ein »großer Fan« der Gulabi Gang und wollte Sampat auf den neuesten Stand bringen. Sie war aber nicht da, weshalb er, nachdem er sein Fahrrad auf der staubigen Straße abgestellt hatte, Lakhan informierte.

Beide glaubten nicht so recht an die offizielle Version.

»Das kann doch nicht sein, dass bei uns so was passiert, oder?«, fragte Kallu. »Aber sag es auf jeden Fall Sampat weiter. Dann werden wir bald wissen, was wirklich dahintersteckt«, fügte er hinzu. »Hao«, ja, antwortete Lakhan im Dialekt von Bundelkhand. »Ich sag’s ihr.«

Als Lakhan sie tags darauf fragte, ob sie schon von der Sache gehört habe, winkte Sampat ab. »Tss! Bruder, weiß ich doch längst!«, schnaubte sie. Sie kann manchmal recht unwirsch sein, aber Lakhan nahm es sportlich. Bei Sampat muss man ständig auf einen Wutausbruch gefasst sein, denn unter ihrer Oberfläche brodelt es, und wenn sich ihr Temperament einmal nicht zum Nutzen der Gesellschaft entlädt (wie etwa bei einem Schreiduell mit einem korrupten Polizisten), neigt sie dazu, es an ihrer unmittelbaren Umgebung auszulassen. Oft traf es Babuji, mit dem sie unaufhörlich zankte.

Sie beruhigte sich aber bald wieder.

»Gut, wer liest mir die Geschichte vor?«, fragte sie. Sampat kann einfache Wörter lesen, wenn sie in großer Schrift gesetzt sind, aber Zeitungsartikel mit ihren relativ kleinen Schrifttypen zu entziffern findet sie ungeheuer anstrengend; das geschriebene Wort ist für sie wie eine Fremdsprache, die sie nie gelernt hat und nur in flüchtigen Augenblicken intensiver Konzentration partiell versteht.

In Sampats Kindheit hatten viele Jungen aus ihrem Dorf einen Schulunterricht besucht, der im Freien, unter einem Baum stattfand; die Mädchen waren nicht zugelassen. Sampat versteckte sich oft hinter einem Gebüsch, sah neidisch zu und versuchte, zwischen Zweigen und Blättern hindurch die Buchstaben zu erkennen, die auf die Tafel geschrieben wurden. Wenn die Schuljungen in ihrer Uniform nach dem Unterricht davontrotteten, heftete sich Sampat an ihre Fersen; sie waren wandelnde Behältnisse kostbaren Wissens, das sie ebenfalls begehrte. »Ich schnappte mir ab und zu eins der kleinen Kinder und sagte: ›Bring mir bei, was du gelernt hast, sonst verhaue ich dich!‹ Ganz, ganz langsam lernten wir von ihnen. Zuerst hatten wir uns nur angesehen, was auf der Tafel stand, und es abgeschrieben. Sie durften lernen, während uns niemand was beibrachte, deshalb wollten wir es auch. So, wie wenn man zuschaut, wie jemand ein chapati macht: Gleich will man es selber tun. So ging es uns«, erinnert sich Sampat.

Immer hatte sie ihre Freundinnen Gayatri und Prema dabei, wenn sie einen der Jungen zwang, das Geheimnis hinter den Symbolen und Ziffern auf der Tafel für sie zu lüften. Zu dritt übten sie dann die neuen Wörter. »Wir schrieben in den staubigen Boden. Wir schrieben und wischten die Wörter wieder aus«, erinnert sich Sampat. Im Unterschied zu ihren Freundinnen, deren wenige schriftliche Wörter inzwischen im Schlammgrund des Gedächtnisses versunken sind, prägte sich Sampat ihre Erwerbungen so scharf ein, dass sie nichts mehr vergaß. »Sie haben alles längst vergessen, nur ich erinnere mich. Sie wohnen alle bei ihren Schwiegerleuten und haben vergessen. Sie sind in ihrer Familie aufgegangen. Wir haben aber noch Kontakt miteinander, und wenn wir uns treffen, lachen sie und sagen: ›Du weißt noch alles, und wir wissen gar nichts mehr!‹« Ramesh Gupta, der Sampat und ihre Freundinnen damals am meisten unterstützt hat, denkt jedes Mal, wenn er ihr heute auf dem Markt begegnet, an diese Zeit zurück. »Er konnte keine Arbeit finden, und wenn wir uns heute treffen, behauptet er: ›Du hast mir mein ganzes Wissen geklaut!‹«, berichtet Sampat schmunzelnd.

Auf Sampats Betonterrasse übernahm es nun Babuji, den Zeitungsartikel über den angeblichen Diebstahl in Dwivedis Haus vorzulesen – öffentliche Lesungen, Vorträge und salbungsvolle Reden zur Erbauung der Zuhörer zählen zu seinen Lieblingsbeschäftigungen. Mit seiner schläfrigen Stimme, im selben Tonfall, in dem er Gedichte rezitiert, las der Dorfredner die Schlagzeile auf der Titelseite des Hindustan vor, einer der wichtigsten hindisprachigen Zeitungen des Landes:

HUNDERTTAUSENDE RUPIEN AUS DEM HAUS EINES VOLKSVERTRETERS GESTOHLEN – MUTMASSLICHE TÄTERIN EIN IM HAUS WOHNENDES MÄDCHEN

Verfasser des Artikels war Amit Tripathi, ein Lokaljournalist, zu dem Sampat in letzter Zeit freundschaftliche Beziehungen geknüpft hatte. Sie mochte Amit; er war einer von wenigen ehrlichen Journalisten, die sie kannte.

Babuji las weiter: Das namenlose Mädchen, angeblich »zum Spülen von Kochgeschirr« eingestellt, werde beschuldigt, zweihunderttausend Rupien (rund viertausend Dollar), zwei Mobiltelefone, Schmuck und eine Schusswaffe gestohlen zu haben. Weder die Polizei noch Dwivedi hätten diesen Vorwurf bestätigt, der Politiker mache allerdings »Gegner« für das, wie er sagte, »Komplott« verantwortlich. »Wer war das Mädchen?«, fragte Amit. »Woher kam sie? Es war nicht klar.« Sie habe lediglich »eine Zeitlang« im Haus des Abgeordneten gelebt und gearbeitet. Die Nachbarn seien neugierig geworden, las Babuji weiter, und viele stünden jetzt vor dem Haus des Politikers herum und hofften auf interessante Neuigkeiten. »Der ganze Bezirk diskutiert hitzig über den Fall«, schloss der Reporter.

»Eine Schusswaffe? Wie soll ein Mädchen mit einer Schusswaffe herumlaufen, kann mir das bitte wer sagen?«, fragte Sampat rhetorisch.

Als Babuji fertig war, hatte Sampat bereits einen Gang zugelegt. An Lakhan gewandt, sagte sie: »Ich werde der Sache nachgehen, und du als Brahmane könntest versuchen, deine Informationsquellen anzuzapfen.« Lakhan gehört wie der angeblich bestohlene Abgeordnete der höchsten Kaste an, und Sampat vermutete nicht zu Unrecht, er könne leicht in Erfahrung bringen, was in seinen Kreisen geredet wurde.

Nachdem sie diese Aufgabe delegiert hatte, sprang Sampat auf und machte sich an ihr Tagwerk.

2BANDITEN AUF WAHLLISTEN

Nicht jeder hat den Mut, eine Sampat Pal zu werden und gegen einen Abgeordneten anzutreten.

– Sampat Pal

»Was glaubst du eigentlich, wer du bist?« ist eine Frage, die Sampat häufig zu hören bekommt. Ja, wer ist sie? Zuzeiten benimmt sie sich, als leitete sie eine kleine Detektei; dann wieder agiert sie wie ein Polizist, der durch Bundelkhand patrouilliert. Sampats lebenslange Einmischung in fremde Angelegenheiten hat viele ihrer Mitmenschen gegen sie aufgebracht, andere sind sprachlos vor Staunen.

Sie kann eigentlich gar nicht sagen, weshalb sie sich andauernd gezwungen fühlt, die Nase in anderer Leute Angelegenheiten zu stecken – im Grunde ist das eines der größten Geheimnisse, die ihr begegnet sind. Einmal erklärte sie: »Nicht mal ich verstehe Sampat Pal.« Und wie verwundert über das Rätsel, das sie sich selbst ist, machte sie den nicht nur scherzhaft gemeinten Vorschlag: »Wenn ich sterbe, sollte der Staat jemanden mein Gehirn untersuchen lassen – vielleicht findet er raus, wie ich so geworden bin.« Und fügte mit gerunzelter Stirn hinzu: »Auch ins Herz könnten sie mir schauen, das wäre vielleicht hilfreich.«

Sampat ist überzeugt, dass eine Obduktion ihres Gehirns einen faszinierenden, hochentwickelten Geist zum Vorschein brächte; sie ist womöglich einer der klügsten Menschen, die sie kennt. »Deswegen hört man auf mich. Die Leute sagen, wenn Sampat-ji was tut, kann es nicht unvernünftig sein. Selbst gute, gebildete Professoren finden keine rechte Erklärung dafür und pflichten mir bei. Sie sagen, obwohl ich keine Bildung besitze, habe ich aus meiner riesigen Erfahrung Wissen gewonnen. Ein Professor hat mich mal gefragt: ›Sampat-ji, du hast keine Schulbildung. Woher hast du so viel Erfahrung? Du redest so klug, dass dir niemand widersprechen kann. Wo hast du das alles gelernt?‹ Ich sagte, ich weiß es nicht. Dann fragte ich ihn: ›Wo hat der Erfinder der Schule gelernt? Jemand muss doch aus eigener Kraft draufgekommen sein, nicht?‹«, berichtet sie. Von ihren engsten Freunden bestätigen fast alle, dass ihre unverbildete Geisteskraft weitgehend ihr eigenes Werk ist. »Sampat ist klüger als ich. Ich bin immer sehr direkt. Deswegen bin ich hintendran«, räumt Babuji bereitwillig ein. »Ich bin zwar gebildeter als sie, aber trotzdem meilenweit hintendran.«

Ein Blick in Sampats Vergangenheit liefert ein paar Hinweise auf den Ursprung ihres beeindruckenden Verständnisses für die Winkelzüge der Politik und der Macht. Ihr Heimatort Kairi ist eine kleine, windzerzauste Bauerngemeinde im Herzen von Bundelkhand. Als Sampat in den 1970er Jahren dort aufwuchs, gehörte Unrecht gegen Frauen, die unteren Kasten und die Armen von Kairi – wie in vielen anderen Teilen von Bundelkhand – zum Alltag. Die Schreie einer Frau, die mitten in der Nacht von einem betrunkenen Ehemann verprügelt wurde; ein Dalit, dem die Teilnahme an einem Dorffest versagt wurde, weil er und seine Familie als »Unberührbare« galten und die gemeinschaftlichen Schüsseln mit Biryani-Reis »verunreinigen« könnten; die jungen Mädchen, die mit alten Witwern verheiratet und dann als Dienstbotinnen benutzt wurden: Solche Praktiken wurden von den meisten als völlig normal betrachtet, so war es eben. Eltern, Großeltern, fernere Verwandte – alle hatten stoisch die Ungerechtigkeiten des Lebens hingenommen, ohne mit der Wimper zu zucken. Wer es nicht konnte, hatte wenig Hoffnung zu überleben.

Sampats Eltern waren Bauern. »Sie waren einfache Leute, interessierten sich nicht für vieles«, sagt sie. Aber sie vermittelten ihrer Tochter einen Sinn für Werte. »Wir waren alle gutherzig. In meiner Familie wurde keine Frau schlecht behandelt.« Sampat hatte eine Schwester und zwei Brüder. Zwei der vier Kinder waren frühreif und wuchsen zu bemerkenswerten Menschen heran. »Ich war die gescheiteste und durchsetzungsfähigste in der Familie«, stellt Sampat sachlich fest. Auch ihr Bruder Ram Lal Pal unterschied sich radikal von den anderen Kindern im Dorf – aus ihm wurde ein saddhu, ein heiliger Mann und Asket, und dies bereits mit zehn Jahren. »Er suchte sich kleine Steine und betete sie an«, erzählt Sampat. »Wenn wir zum Dorffest fuhren, schlug er eine Glocke und betete. Er sammelte Ameisen in einer Schachtel und fütterte sie mit Zucker und Butterschmalz. Er verbrannte Holz und machte sich ein tilak« – ein religiöses Zeichen, hergestellt aus Sandelholzpaste und rotem kumkum-Pulver – »auf die Stirn.« Eines Tages sei er davongelaufen, um bei einem heiligen Mann zu leben, einem baba, und sein Schüler zu werden. »Wir weinten alle. Wir waren sehr unglücklich. Er ließ sich die Haare wachsen und ging nach Vrindavan« – eine heilige Stadt. »Ich glaube, meine Mutter ist nie darüber hinweggekommen. Zwei Kinder zu haben, die ihr Leben opfern – das eine für Gott, das andere für die Gesellschaft –, das war schwer für sie«, fügt sie hinzu.