Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Münsterverlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Der aus kleinbürgerlichen Verhältnissen stammende, hochbegabte, literarisch und künstlerisch interessierte Marcel Pilet ergreift entgegen seiner eigentlichen Vorlieben den Anwaltsberuf und geht in die Politik. Nach kurzer, erfolgreicher Tätigkeit im Nationalrat wird Pilet-Golaz, wie er sich nun nennt, mit noch nicht vierzig Jahren als Verlegenheitskandidat in den Bundesrat gewählt. Dank seines soliden juristischen Wissens, seiner militärischen Kenntnisse und seines bon sens übt er einen gewichtigen Einfluss auf die Schweizer Politik aus. Allerdings bringen viele Deutschschweizer dem verschlossenen, romantischen und mit bissiger Ironie gesegneten Waadtländer nur wenig Verständnis entgegen, als er 1940 als Bundespräsident die Geschicke des Lands in die Hand nimmt. "Politiker wider Willen" ist der erste Teil einer auf drei Bände geplanten Biographie Marcel Pilet-Golaz.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 593

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

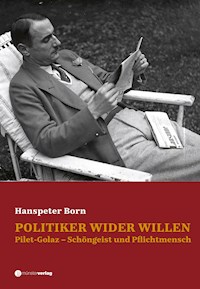

Hanspeter Born

Politiker wider Willen

Pilet-Golaz, Schöngeist und Pflichtmensch

Impressum

© 2020 Münster Verlag GmbH, Basel

Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert werden, insbesondere nicht als Nachdruck in Zeitschriften oder Zeitungen, im öffentlichen Vortrag, für Verfilmungen oder Dramatisierungen, als Übertragung durch Rundfunk oder Fernsehen oder in anderen elektronischen Formaten. Dies gilt auch für einzelne Bilder oder Textteile.

Umschlagsgestaltung:

Stephan Cuber, diaphan gestaltung, Liebefeld

Umschlagsbild:

G. Schuh, Zürich

Satz:

Stephan Cuber, diaphan gestaltung, Liebefeld

Korrektorat:

Manu Gehriger

Verwendete Schriften:

Tundra, Intervogue

ISBN 978-3-907301-12-8

eISBN 978-3-907301-19-7

www.muensterverlag.ch

Inhalt

1.Die Lehrerin und der Gemeindeschreiber

2.Kinderjahre

3.Vom kleinen Cossonay ins grosse Lausanne

4.Musterschüler

5.Ein Hauch von Phantasie

6.Pareto

7.Die Bühne ruft

8.Führungsschule

9.Eine Demoiselle aus Orbe

10.Romanze

11.Leipziger Lerchen

12.«Ich will keine Politik machen»

13.Eifersucht

14.Berliner Luft

15.Ein deutscher Sommer

16.Henry

17.Paris

18.Baurecht

19.Ende einer Epoche

20.An der Grenze

21.Politik après tout

22.Landesstreik

23.Die Treppe hinauf

24.Stich ins Wespennest

25.In der Bundesstadt

26.Der Dauphin ist gefunden

27.Schwanengesang einer historischen Figur

28.Lehrgeld

29.Eine geprüfte Ehefrau

30.Die Nachfolgefrage

31.Gewählt und gefeiert

32.Kleine Geschäfte

33.Departementswechsel

34.Krieg der Häuptlinge

35.Service public

36.Privates

37.Kampf um die AHV

38.Ein Bauernhaus im Waadtland

39.Dichter müsste man sein

40.Pilet-Cervelat

41.Die Schüsse von Genf

42.Ungute Nachrichten aus dem Norden

43.Liberalismus gegen Etatismus

44.Ein Schauprozess?

45.Harus!

46.Sticheleien

47.Disziplin muss sein

48.Abfuhr für den Bundesrat

49.Regierungskrise nach Schweizerart

50.Etter kommt

51.Chef und Mitarbeiter

52.Die Sowjets in Genf

53.Das Präsidialjahr geht zu Ende

54.Si vis pacem para bellum

55.Freche Nazis

56.Berg-und-Tal-Fahrt

57.Wie die Demokratie verteidigen?

58.Stimmungstief

59.Dunkle Gewitterwolken über Europa

60.Gesucht: SRG-Generaldirektor

61.«Der Franken bleibt ein Franken»

62.Eine Busspredigt

63.Böses Zerwürfnis

64.Ein ehrgeiziges Projekt wird gebremst

65.Post tenebras lux

66.Stucki nach Paris

67.Der Bundesrat wehrt sich

68.Grimm zur SBB?

69.Motta will Frölicher in Berlin

70.Mit fliegenden Fahnen

71.Waffenstillstand mit Henry

72.Anschluss

73.Ja zum Strafgesetzbuch

74.München

75.Telefonüberwachung

76.Orchesterkrieg

77.Ein Deal mit Bratschi

78.High Noon

79.Neun statt sieben?

80.Vallotton träumt von Afrika

81.Die Landi

82.Stille vor dem Sturm

83.Countdown zum Krieg

Personenverzeichnis

«Parlons franc: nous le plaignons (Giuseppe Motta), comme nous plaignons tous nos conseillers fédéraux. Il faut les voir à l'oeuvre pour juger de l'abnégation, de la patience, du civisme qui leur est nécessaire, la somme énorme de travail qu'ils doivent fournir, du peu de reconaissance qu'ils requeillent et des maigres satisfactions de leur existence, si ce n'est celle du devoir accompli.»

(Marcel Pilet-Golaz, Manuskript für La Revue, 24. Juni 1927)

1. Die Lehrerin und der Gemeindeschreiber

Cossonay erhebt sich auf einem felsigen Hügel, 150 Meter über der Ebene des Gros de Vaud, des fruchtbaren waadtländischen Mittellands. Im ausgehenden 19. Jahrhundert leben die rund tausend Einwohner des malerischen Städtchens hauptsächlich von Handel und Landwirtschaft. Auf den von Läden und Handwerkerbuden umsäumten mittelalterlichen Strassen herrscht reges Treiben. Vier Gasthöfe, drei Cafés und zwei Pinten sorgen für das leibliche Wohl von Einwohnern und Besuchern. Der jeweils auf vier Jahre gewählte fünfköpfige Gemeinderat, die Municipalité, präsidiert vom syndic, dem Stadtpräsidenten, überwacht den Gang der Dinge.

Im Laufe des Jahres 1888 prüfen die Gemeindeväter ein elektrisches Beleuchtungssystem, verkaufen für 10 000 Franken die Dorfmetzgerei, verbieten wegen der verursachten «Unordnung, dem Skandal und der Friedensstörung» die nächtlichen Versammlungen der Heilsarmee. Sie büssen einen Dragoner mit zwei Franken, da dieser mitten in der Stadt «sein Pferd eine Gangart hat anschlagen lassen, welche die öffentliche Sicherheit gefährdete», und verwarnen drei Bauern, die am heiligen Sonntag Heu auflasen. Ein anderer Missetäter muss 20 Franken Busse zahlen: Er hatte auf der Rue de Derriére la Place zwei Hühner herumflattern lassen. Ordnung muss sein. Man schaut aufs Geld in Cossonay. Auch kleine Ausgaben muss der Gemeinderat bewilligen. Immerhin beschliesst er den Kauf eines Ofens für die Wohnung für Mlle Schenk, régente, im Petit Collège.

Régente nennt man in der Waadt die Lehrerinnen und das 25-jährige Fräulein Ella Schenk unterrichtet die unteren Klassen. Das Petit Collège, das als Schulhaus dient, ist ein umgebautes Spital aus dem 15. Jahrhundert.

Mademoiselle wohnt im Petit Collège, einem im 15. Jahrhundert gebauten, später von der Stadt erstandenen geräumigen Wohnhaus, das einst als Spital und dann als Schulhaus diente. Schon aus weiter Ferne erkennt man das hoch oben in Cossonay stehende Gebäude an seinem Türmchen. Der Gemeinderat liess dieses aufrichten, als der altehrwürdige Zeitglocken am Stadtrand abgerissen wurde und er für die wertvolle antike Turmuhr ein neues Heim finden musste. Jeden Morgen läutet jetzt der Gemeindepolizist die Glocke im Petit Collège, um den Beginn der Schulstunden anzukündigen.

In Cossonay hat sich längst herumgesprochen, dass die allseits beliebte Lehrerin Ella Schenk einen flotten jungen Verehrer hat, den 22-jährigen Edouard Pilet. Dieser Edouard Pilet wird am Heiligen Abend 1888 überraschend vom Gemeinderat als Nachfolger für den plötzlich verstorbenen langjährigen Amtsinhaber zum neuen secrétaire municipal oder Gemeindeschreiber gewählt. Pilet, unternehmungsfreudig und ehrgeizig, ist vier Jahre zuvor als 18-Jähriger ins Städtchen gezogen, wo er den Beruf eines commis procureur oder agent d’affaires ausübt. So nennen die Waadtländer von alters her juristische Berater ohne Universitätsabschluss, die für ihre Mandanten treuhänderische Aufgaben übernehmen und sie in zivilrechtlichen Angelegenheiten vor Gericht vertreten können. Der ehrgeizige, umtriebige Zuzüger Pilet muss seinen Mitbürgern vorteilhaft aufgefallen sein. Nicht jeder bringt es zum secrétaire municipal.

Fünf Tage später wird «vor der Munizipalität in corpore» zur Vereidigung des neuen Gemeindeschreibers geschritten. Das Protokoll berichtet:

Monsieur Pilet tritt in die Sitzung ein. Monsieur le syndic liest ihm das feierliche Versprechen vor, worauf Monsieur Pilet mit den Worten antwortet: «Ich verspreche es.»

Es ist dies nicht das einzige feierliche Versprechen, das der neue Gemeindeschreiber an jenem denkwürdigen Samstag, 29. Dezember 1888, ablegt. Unmittelbar nach der Gemeinderatssitzung wird der 22-jährige Henri Edouard Pilet, Bürger von Châteaud’Œx», mit der 25-jährigen Lehrerin Ella Anna Schenk, von Rennaz, zivil getraut. Zwei Tage später findet in der Kirche von Gingins bei Trélex, wo Edouard aufgewachsen ist, die kirchliche Absegnung der Ehe statt. Im Namen der Eglise nationale evangélique reformée überreicht der Pastor dem Paar Pilet-Schenk eine gewichtige Familienbibel. Sie ist noch heute im Besitz von deren Urenkelin Jacqueline Pilet.

Edouard ist das dritte von elf Kindern des Lehrers Auguste Pilet, der in verschiedenen waadtländischen Ortschaften «in den kargen Feldern des Unterrichts» geackert hat. Schon Edouards Grossvater war régent und zog von Gemeinde zu Gemeinde, um sein nicht eben fürstliches Brot zu verdienen. Zuvor waren die in Château-d’Œx heimatberechtigten Pilets Bauern.

Auch Ella Schenk, Edouards neu angetraute Frau, stammt aus einer Lehrerfamilie. Trotz des deutschschweizerischen Namens ist sie eine waschechte Vaudoise. Einer ihrer Vorfahren zog schon im 17. Jahrhundert aus dem Lauperswilerviertel von Langnau ins untere Rhonetal, wo drei Generationen von Schenks in Rennaz einen Bauernhof bewirtschafteten. Der von der bernischen Herrschaft befreite junge Kanton Waadt förderte das Schulwesen energisch, und so kam es, dass Ellas Vater das eben gegründete Lausanner Lehrerseminar besuchte. Im Jura, wohin es den jungen Lehrer Schenk verschlug, lernte er eine aus den französischen Freibergen stammende Uhrmacherin kennen. Die beiden heirateten und liessen sich später in Chardonney nieder. Ihre 1863 geborene Tochter Ella Schenk ist in diesem oberhalb von Vevey liegenden malerischen Winzerdorf aufgewachsen. Mit 16 Jahren schickte ihr Vater sie ans Seminar in Lausanne und zwei Jahre später erhielt die aufgeweckte Ella das Lehrerinnenbrevet.

Die jungen Eheleute Pilet-Schenk wohnen in den Räumen der Lehrerin im Petit Collège, wo der Gemeinderat bald einmal Renovierungsarbeiten ausführen lässt. Das von Gemeindeschreiber Pilet geführte Protokoll erwähnt eine école Pilet, womit wohl die von Mlle Schenk, jetzt Mme Pilet, geführten unteren Primarschulklassen gemeint sind. Der Gemeinderat beschliesst den Ankauf einer Geografiekarte der Schweiz für die école Pilet.

Am 31. Dezember 1889, einem trüben Wintertag, entbindet die über 70-jährige Dorfhebamme die Lehrerin von einem gesunden Buben: Marcel Ernest Edouard Pilet. Marcel, später als Bundesrat Pilet-Golaz eine der umstrittensten Figuren der Schweizergeschichte des 20. Jahrhunderts, wird das erste Jahrzehnt seines Lebens im ländlichen Cossonay verbringen. Am 29. Dezember 1893 kommt Alice Ella Clara Pilet zur Welt. Alice, auch Lice genannt, wird oft krank sein und Marcel wird sich jahrelang liebevoll um seine kleine, seine einzige Schwester, seine sœurette, kümmern.

2. Kinderjahre

Als Bundespräsident von 1940 wird Marcel Pilet-Golaz in einem Aufruf die Kinder ermutigen, die glückliche Zeit der Jugend zu geniessen. Viel zu rasch ist sie vorbei. Er erinnert sich dabei an die Zeit, als er und seine Gespänchen sich auf dem Pausenplatz übermütige Schneeballschlachten lieferten. Vermutlich hat der Junge mit seinen Kameraden in der an Cossonay vorbeifliessenden Venoge gebadet, auch wenn es sich im Städtchen herumsprach, dass zwei junge Burschen beim Schwimmen im Flüsschen ertrunken waren. Viele Waadtländer kennen das liebevolle, witzige Gedicht, das der Chansonnier Gilles der Venoge gewidmet hat und das mehr über die Mentalität der Vaudois aussagt als manch eine gelehrte Abhandlung. «Y’en a point comme nous – solche wie uns gibt’s keine», sagen die Waadtländer gerne, meist meinen sie es ironisch. Dass die Vaudois ein besonderer Menschenschlag sind, wird später auch der hoch über dem Ufer der Venoge in einem der typischen Waadtländer Kleinstädte aufgewachsene Marcel Pilet immer wieder betonen.

Als Gemeindeschreiber gehört Vater Edouard Pilet dem Organisationskomitee für die weit herum bekannte herbstliche Leistungsschau an und hat dabei die wichtige Verantwortung für die Kategorie «Kühe und Rinder». Einmal weilt der englische Deckhengst Hackney für einige Wochen in dem in Cossonay eingerichteten eidgenössischen Gestüt. Secrétaire Pilet hat es sich kaum entgehen lassen, seinem achtjährigen Sprössling das «unstreitig schönste Exemplar eines Zuchttiers, das der Kanton Waadt derzeit besitzt», zu zeigen.

Höhepunkt des Jahres 1895 sind die Herbstmanöver des 1. Armeecorps, deren Verlauf von der Westschweizer Presse bis in alle Einzelheiten geschildert wird. Die verstärkte 2. Division, die sich hinter die Venoge zurückgezogen hat, erhält Befehl, sich der Höhen von Cossonay zu bemächtigen, was ihr glänzend gelingt. Der kleine Marcel und seine Spielgefährten haben mit staunenden Augen das geheimnisvolle Treiben der Männer in den schmucken blauen Uniformen verfolgt – zumindest darf man sich dies ausmalen. Soldat und Offizier zu werden ist ein Bubentraum des Jungen, der in Erfüllung gehen wird.

Am 15. April 1896 hat Marcel seinen ersten Schultag. Das von der Lehrerin geführte Zeugnis gibt Auskunft über seine Leistungen, sein Betragen, seine Absenzen. Die Lehrerin in seinen beiden ersten Schuljahren ist «El. Pilet», Marcels Mutter. Obschon der Jüngste in der Klasse, liegt Marcel im vorderen Mittelfeld. Betragen: sehr gut, Kopfrechnen: sehr gut; andere Fächer zwischen passable, genügend, und gut; Singen: schlecht. In der 2. Klasse ist Marcel der Primus mit vielen 1 und 2. Im nächsten Jahr erhält er mit Monsieur Vivian einen neuen Lehrer – und fällt gleich zurück. Unter 27 Schülern belegt er nur noch Rang 9.

Am Mittagstisch kriegt der aufgeweckte Junge mit, was es im Städtchen Neues gibt: Feuersbrunst in der Mühle von Bettens, Einrichtung einer Telefonleitung nach der Bezirkshauptstadt Orbe, erstmaliges Erscheinen des Journal de Cossonay. Aufregend ist die Verhaftung dreier bewaffneter Übeltäter, die bei einem Einbruchsversuch in den Bahnhof vom Stationsvorsteher überrascht worden waren, später durch das eingeschlagene Fenster in die Apotheke eindrangen und dort die Kasse leerten. Weil sich Unfälle ereignet haben, werden die Velozipedisten bei Androhung einer Busse angehalten, beim Durchqueren der Stadt «von ihren Maschinen abzusteigen».

Die Waadt ist bekannt für ihre Schützen-, Turn- und Gesangsfeste. Die Musik spielt, die Honoratioren halten Reden, es wird gesungen, getanzt und getrunken. Cossonay macht keine Ausnahme. 1896 wird das neu gebaute Casino feierlich eröffnet, 1897 nimmt die Zahnradbahn den Betrieb auf, die den im Dorf Penthalaz liegenden Bahnhof von Cossonay mit dem Städtchen auf dem Hügel verbindet. 1898 begeht Cossonay den 100. Jahrestag der waadtländischen Unabhängigkeit mit einem prächtigen Umzug, dessen Teilnehmer vom Gemeinderat mit 750 Brötchen und 200 Liter Wein bewirtet werden.

Marcel beobachtet, macht sich seine Gedanken, lernt die Menschen kennen. Die gütige Mutter liebt er innig, den strengen Vater achtet er. Besonders glücklich scheint er nicht gewesen zu sein. Als Student wird er seiner Freundin «Tillon» [Mathilde Golaz] schreiben: «Ich habe keine Jugend, keine Kindheit gehabt. Von sechs oder sieben Jahren an war ich der grosse Sohn, dem man sich anvertraut, der grosse Sohn, der schützt und tröstet.» Für das Schwesterchen ist er ihr petit papa. Im Nachhinein dünken ihn seine Kinderjahre «eingeschlossen» und «traurig». Der Briefeschreiber neigt zu Übertreibung, zu Dramatisierung. Gar so unglücklich werden die Kinderjahre nicht gewesen sein.

Der Bub kann offenbar trotzig und aufbrausend sein. Der Freundin wird er Jahre später von einer kuriosen Begebenheit erzählen, die er als Kind von sieben oder acht Jahren an einem Silvesterabend in Cossonay erlebte.

Tillon, Sie [nach gut französischem Muster werden sich die Verlobten bis zum Tag der Heirat siezen] kennen die Sitten der Landstädtchen und wie leicht man in den Häusern gegenseitig ein und aus geht. Wir waren en famille im Salon, als Freunde aus der Nachbarschaft vorbeikamen, ein Mann und seine Frau, freundlich und lachend. Glückwünsche, alles Gute zum neuen Jahr. So weit geht alles gut. Aber dann fällt es diesem kahlköpfigen Monsieur Chalet – dies der Name des armen Kerls, ein Gemeinderat mit Verlaub – ein, Maman im Sinne eines Scherzes zu sagen: «Madame Pilet, erlauben Sie mir, Sie an diesem Silvesterabend zu küssen?» Und Maman, die den Spass versteht, antwortet: «Meine Güte, dies ist Sache des Ehemanns. Fragen Sie Papa.» Nie wäre es mir in den Sinn gekommen, dies petite mère auch nur im Geringsten übel zu nehmen! Aber sie hatte nicht mit ihrem Sohn gerechnet! Der unglückliche Monsieur Chalet tut so, als ob er seine – nennen wir es – ‹Drohung› – wahr machen will, als ihr wutentbrannter kleiner Marcel mit gesenktem Kopf auf ihn losstürzt, dem Bauch des armen Mannes einen mächtigen Stoss versetzt und ihn zu Boden streckt. Man hebt ihn auf, bemüht sich eifrig um ihn, er fühlt sich schlecht und man muss ihn nach Hause führen. Noch lange nachher litt er an Darmschmerzen und man befürchtete böse Folgen. Er ist dann einige Jahre später an einem ganz anderen Leiden gestorben.

Noch von einem anderen Kindheitserlebnis wird Marcel seiner Freundin erzählen, einem Erlebnis, das entschieden weniger spassig war. Sein Onkel und Götti Ernest, der jüngste Bruder seines Vaters, der in Lausanne Theologie studierte, kam oft am Sonntag bei ihnen in Cossonay zu Besuch. Marcels Mutter mochte Schwager Ernest. Es schien ihr, er habe Charakter und Wille, und sie verwöhnte ihn nach Noten. Der junge Student wusste, dass seine Schwägerin ihn schätzte, und profitierte von ihrer liebenswürdigen Gastfreundschaft. Dann kam Ernest nicht mehr nach Cossonay – er hatte sich mit einer hübschen Krankenschwester aus Avenches verlobt. Mit der Verlobten traf er sich öfter bei Marcels Grossmutter, die im Lausanner Pontaise-Quartier wohnte. Pilet im Brief an Tillon:

Eines Tages, ich weiss nicht mehr wieso, gehe ich allein zur Pontaise hinauf. Meine Grossmutter öffnet mir und – etwas aufgeregt – schiebt mich ohne irgendeinen Grund in die Küche. Dann holt sie ihren Sohn, also meinen Götti, der mit seiner Verlobten im Salon war. Und im Korridor diskutieren sie zusammen die niederträchtigste aller Gemeinheiten. Zu diesen traurigen Zeiten – es fällt mir schwer, Ihnen, Tillon, dies zu gestehen, aber es ist trotzdem besser –, also zu diesen traurigen Zeiten versuchte Papa, sich der lieben Maman zu entledigen. Dazu kam ihm kein anderes Mittel in den Sinn, als sie als «verrückt» hinzustellen. Ja, als «verrückt»! Man wollte sie in Céry [der psychiatrischen Klinik] einsperren und Gott weiss, und alle die Maman gekannt haben, werden es Ihnen sagen, dass Maman nie verrückt war. Oh, ja, ihre Verrücktheit war, dass sie zu gut war, ihren Mann zu sehr liebte, zu viel weinte, zu sehr an seiner Vernachlässigung und seiner Grausamkeit litt. Wie auch immer, er erklärte sie für verrückt und seine Familie beteiligte sich an dieser Gemeinheit.

Nun geschah Folgendes: Der von Maman geliebte und verwöhnte Onkel Ernest und die Grossmutter, die im Korridor zusammen tuschelten, fragten sich ernstlich, ob es sich schicke, dass man Marcel, den Sohn der «Verrückten», Ernests Verlobten vorstelle.

Und ich hörte alles, meine Tillon. Glücklicherweise war ich klein, war ich schwach, ich konnte nur leiden … Heute hätte ich Angst, Angst davor, zu viel Unheil anzurichten, Angst, sie lustvoll mit meinen Fäusten zu zermalmen. Doch Sie werden mich lehren, Tillon, dass es besser ist, zu reparieren, als zu zerstören.

Und was beschlossen Onkel Ernest und die Grossmutter? Obwohl Marcel tatsächlich das Kind der «Verrückten» war, war er ja gleichzeitig auch der Sohn von Papa. Man konnte ihn also der Verlobten seines Göttis vorstellen.

Der Vorfall hinterlässt Wunden. Marcel redet nicht mehr mit seinem Götti, auch nachdem Ernest Pilet ein geachteter Pfarrer in der historischen Kirche von Romainmôtier wird. Er will ihm erst verzeihen, wenn dieser sich bei der Mutter persönlich entschuldigt hat.

Der Haussegen in der Familie Pilet hängt schief. Vater Edouard ist ein altmodischer Patriarch. Sein Wort gilt, Widerspruch wird nicht geduldet. Frau und Kinder zittern vor ihm und gehen ihm gerne aus dem Weg. Tüchtig ist er allerdings, der Gemeindeschreiber Pilet. In den fast sieben Jahren seiner Amtszeit ist es ihm gelungen, das Vertrauen seiner Mitbürger zu gewinnen. Er ist der heimliche sechste Gemeinderat, den der syndic gerne zurate zieht. Am 26. Februar 1897 berichtet die Gazette de Lausanne aus Cossonay, dass «man davon redet», den zum Präfekten ernannten und deshalb nicht mehr wählbaren syndic Jaquier als Waadtländer Grossrat durch M. Edouard Pilet, secrétaire municipal, zu ersetzen. Die Radikale Partei, die seit Jahrzehnten im Wahlkreis wie im Kanton das Sagen hat, setzt dann allerdings nicht Pilet, sondern den Gemeindepräsidenten von Rossy auf ihre Liste. Dies veranlasst «eine Gruppe Wähler», Pilet als Sprengkandidaten aufzustellen. Wie gewohnt gehen jedoch die drei dem Wahlkreis Cossonay zustehenden Sitze an die offiziellen Vertreter des Parti radical, die alle über 400 Stimmen machen. Auf den Aussenseiter Pilet entfallen immerhin respektable 174 Stimmen.

In der Waadt sieht man es nicht gerne, wenn ein junger Politiker sich mit den Parteigrössen anlegt und ein Extrazüglein fährt. Ob Edouard Pilet deshalb Cossonay verlässt oder ob er in Lausanne bessere berufliche und politische Aufstiegsmöglichkeiten erblickt, sei dahingestellt. Auf jeden Fall lockt Lausanne.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist die Kantonshauptstadt rapid gewachsen – 1850 zählte Lausanne 17 000 Einwohner, 1900 sind es fast dreimal mehr, 47 000. Seit zehn Jahren blüht die Wirtschaft, insbesondere die Baubranche. Geschäftshäuser, Hotels, Wohnbauten, Verwaltungsgebäude, Spitäler, Schulen schiessen aus dem Boden. Häusermakler, Immobilienverwalter und kundige Rechtsberater sind gefragt. Eben hat ein kantonales Gesetz den Beruf des agent d’affaires breveté geregelt. Edouard Pilet legt das Examen für das Brevet ab, hinterlegt die verlangte Kaution, erhält das Patent und eröffnet in Lausanne ein Büro. Das Amt des Gemeindeschreibers von Cossonay legt er im Juni 1897 nieder.

3. Vom kleinen Cossonay ins grosse Lausanne

Es ist der siebente Juli. Einige Minuten vor acht Uhr betrete ich, mit einer Mappe unter dem Arm und Angst im Herzen, den Eingang des Collège. Werde ich aufgenommen oder nicht? Marterndes Mysterium. Ich drücke noch einmal die Hand meiner Mutter und, aufgemuntert durch ihr «bon courage!», nehme ich meinen Platz im Examenssaal ein. Ich bereite mein Löschblatt und meine Feder vor, dann werfe ich einige Blicke auf diejenigen, die vielleicht meine Kameraden sein werden. Plötzlich Totenstille: Der Direktor ist eingetreten. Er macht Appell; als ich an der Reihe bin, antworte ich mit einem schüchternen «présent». Welche Momente, diese Minuten des Wartens! Als ich mein Diktat beginne, klopft mein Herz mit doppelten Schlägen. Le chameau … schreibt man eau oder au? Eine verfängliche Frage; oder später: à genoux – braucht es ein x, ein s oder gar nichts?

So zu lesen in einem Schulaufsatz mit dem Titel «Mein Eintrittsexamen ins Collège», in dem sich der 14-jährige Gymnasiast Marcel Pilet an einen fünf Jahre zurückliegenden Tag erinnert: Der Rotstift des Französischlehrers notiert am Rande des Aufsatzes: «übertrieben oder schlecht wiedergegeben». Gesamthaft findet Monsieur Biaudet, dass der Junge das Thema «gut gewählt» hat und «die Erzählung klar» ist. Allerdings bewertet er die «Phantasie und die literarische Sensibilität» als «schwach», den Stil als «im Allgemeinen korrekt, aber flach oder gewunden». Die meisten der vom Lehrer bemängelten stilistischen Fehler wird der Student Marcel Pilet ausmerzen können. Nicht alle. Ein gewisser Hang zur Übertreibung wird auch dem Bundesrat bleiben und gelegentlich – nur gelegentlich und an einem schlechten Tag – kann er flach oder gewunden schreiben.

Die Orthografie war nicht Marcels Stärke. Daran erinnert er sich auch noch als Bundesrat – 38 Jahre später. Tägliche dictées, welche die Mutter dem Jungen auferlegte, «hatten ihn – hélas – in dem Gefühl der Schwäche bestätigt». Nachdem am Examenstag das Diktat schlecht und recht beendet ist, geht es weiter mit Rechnen. In der bundesrätlichen Aufzeichnung lesen wir:

Aber die Arithmetik! Hier nimmt er seine Revanche. Er spielt mit den Ziffern – wie heute mit den Defiziten. Auf diesem Gebiet ist er unschlagbar. Man wird es sehen. Die Rechenaufgaben, die den Kandidaten gestellt werden, sind leicht. Einige Minuten des Nachdenkens, bis sie gelöst sind, und die Hand läuft über das Papier. Aber sie läuft schlecht. In ihrer hochmütigen Eile missachtet sie die Zeilen. Der Lehrer nähert sich. Der Lehrer? Ein Männchen, bereits vom Alter zusammengedrückt, mager und verrunzelt. Ein goldenes Herz zweifellos, unter einer bärbeissigen Erscheinung. In seinen Augen geht die Ordnung allem vor. Er beugt sich über das Blatt des jungen Rechners. Die Phantasiestellung der Additionen und Divisionen zieht seinen Blick auf sich und hält ihn fest. Er mag dieses unstabile Gleichgewicht nicht; und mit einer Stimme, die sich bemüht, überheblich zu tönen, knurrt er: «Mein Junge, die Zeilen sind da, um sich ihrer zu bedienen.» Mein Junge senkt den Kopf. Er glaubt sich verloren. Wenn die triumphale Arithmetikprobe seinen Erfolg nicht mehr sichert, was wird ihn retten können? Eine Illusion schwindet. Der alte Lehrer täuschte sich nicht: Im Leben ist das Entscheidende sehr oft nicht, dass die Zahlen stimmen, sondern dass sie sich gut präsentieren.

Schein und Sein. Zurück zum Gymnasiasten, dessen Erinnerung an den Examenstag noch frischer ist als diejenige des Bundesrats:

In einem kleinen, ein bisschen dunklen Saal befragt uns ein grosser Herr mit gütiger Nachsicht. Er fordert mich auf, das Leben von Davel [dem waadtländischen Freiheitshelden] zu erzählen. Ich kenne es in- und auswendig, so dass er mich bald mit einem «Allez seulement, es ist gut so» stoppt. Jetzt kommt die Geografie an die Reihe.

Marcel muss die Hauptorte der Kantone Glarus und Aargau nennen, quält sein Gedächtnis und ist nicht sicher, ob er die richtige Antwort gefunden hat. Bleibt das Französisch, wo er sich nicht allzu schlecht aus der Affäre zieht. Hat er das Examen bestanden? Mutter und Kind gehen ins Schulhaus, wo im «dunklen Gang» die Examensergebnisse angeschlagen sind. Beide haben Angst, der Bub «wagt nicht mehr, ans Glück zu glauben». Vergeblich suchen sie Marcels Namen auf einer an die Wandtafel gehefteten Liste der 39 «Auserwählten».

Resigniert legt die Mutter eine tröstende Hand auf die Schulter des Sohns: «Mein armer Kleiner, du bist nicht drauf.» «Sind Sie sicher, Madame?», schaltet sich eine Männerstimme ein, «Wie heisst Ihr Sohn?» – «Marcel Pilet. Oh, ich bin nicht überrascht. Er kommt vom Land. Ich habe ihn nicht vorbereiten können.» – «Aber doch, Madame, er hat es geschafft. Marcel Pilet, er ist aufgeführt. Sehen Sie da, der 23.» Es ist wahr, sein Name steht wirklich dort. In ihrer Aufregung hatten sie ihn nicht gesehen.

Der Junge ist intelligent und hat alle Voraussetzungen pour bien faire, um Erfolg zu haben. Die Eltern halten grosse Stücke auf ihn und fördern ihn, so gut sie können. So schenken sie dem Elfjährigen eine illustrierte Schweizer Geschichte – Histoire de la Suisse – racontée au peuple par Albert Gobat – mit einer handgeschriebenen Widmung von papa et maman:

Unserem lieben Sohn Marcel Pilet. Lese, denke nach und arbeite, und du wirst ein echter Schweizer Bürger werden; suche in der Geschichte die edlen Taten und lasse dich vom Beispiel, das sie dich lehren, inspirieren. Dann wirst du un homme d’honneur, utile à ton pays, ein Ehrenmann, der seinem Land nützlich sein wird.

Wir schreiben das Jahr 1901. Im noch jungen Bundesstaat misst man der Rückbesinnung auf die Geschichte hohe Bedeutung bei. Drei Jahre zuvor hat in Zürich das Landesmuseum die Tore geöffnet, im Waffensaal das Fresko Hodlers, das den Rückzug von Marignano beschwört. Die Waadtländer sind patriotisch. Nicht von ungefähr steht auf ihrem Wappen: Liberté et Patrie. Stolz des Kantons sind zwei von Charles Gleyre im Auftrag der Stadt Lausanne geschaffene Historiengemälde: Eines zeigt den Sieg des Helvetiers Divico über die Römer, die murrend unter dem Joch hindurchgehen; das andere die Hinrichtung des Waadtländer Rebellen, Major Davel. Liberté et Patrie, Freiheit und Vaterland, ebenso wie die Demokratie, werden für den späteren Politiker Pilet-Golaz unverzichtbare Werte bleiben. Sie auch nur zu diskutieren, hält er für überflüssig.

Mit dem Umzug von Cossonay nach Lausanne vertauschen die Pilets das Leben im ländlichen Provinzstädtchen mit demjenigen in der aufstrebenden, pulsierenden Metropole. Jetzt gehören sie nicht mehr zur Lokalprominenz und Vater Pilet muss sich erst einmal beruflich und sozial emporarbeiten. Der neunjährige Marcel merkt, dass er in eine andere Welt versetzt worden ist, mit anderen Sitten und mit Schulkameraden aus einer feineren Gesellschaftsschicht. Als Bundesrat wird er sich an sein früheres Ich erinnern:

Er [Marcel] hatte immer so gesprochen, wie er es gehört hatte. Die Sprache seiner Heimat, seines kleinen Städtchens; naiv glaubte er, dies sei die französische Sprache. Er sprach die aigus als graves und die graves als aigus aus. Er sprach ein wenig schleppend. Er liess die letzte Silbe fallen. Er sagte «Bonjou» und «Regarde-voi». Gleich wie seine Kameraden und wie der régent. War dies nicht richtig? Wie sollte man denn sagen? Er würde es lernen. Schlagartig würde er sehen, wie sich vor ihm der Abgrund öffnete, den seine Sprache von derjenigen Voltaires trennte.

An einem der ersten Tage in der neuen Schule liess der Lehrer die Schüler der Reihe nach vorlesen:

Für den kleinen Provinzschüler dauerte die Vorstellung nicht lange. Einige Sätze und ein kurzer Befehl unterbrach ihn: «Genug, syndic von Cossonay.» Syndic von Cossonay. Er, der den Gemeindepräsidenten immer für eine grosse Persönlichkeit gehalten hatte! Er begriff, dass weder er noch sein Städtchen anderswo Eindruck machten. Er begriff auch, dass er l’accent vaudois hatte. Er schämte sich.

Die Scham, wenn es denn eine war, verfliegt rasch. Die vierköpfige Familie Pilet wohnt in Ouchy, das, obwohl von der Stadt eingemeindet, seinen dörflichen Anstrich behalten hat. Die Wohnung der Pilets liegt unweit vom See in unmittelbarer Nähe der Zahnradbahnstation Les Jordils. Das funiculaire zwischen Ouchy und dem Flon-Quartier in der Stadtmitte ist das älteste der Schweiz und erinnert Marcel an das ähnliche Bähnchen von Cossonay, dessen Bau er noch miterlebt hat.

In Ouchy geht Vater Edouard Pilet mit Erfolg seinen Geschäften als Rechtsberater und Verwalter von Immobilien nach – er gibt neben agent d’affaires, auch gérant als seinen Beruf an und später régisseur, was dasselbe ist, aber vornehmer tönt. Rasch macht der Zuzüger auch in der Politik Karriere. Bereits 1901 wird er ins Lausanner Gemeindeparlament gewählt, wo er sich für Anliegen des Quartiers einsetzt, zum Beispiel die Errichtung einer Badeanstalt am Seeufer. Den Einzug in den Waadtländer Grossrat verfehlt er 1905 knapp. Vier Jahre später schafft er es. Bereits 1912 wird er den Rat präsidieren.

Politik und Beruf lassen Edouard Pilet wenig Zeit für die Familie. Er liegt am Sonntag oft müde auf dem Sofa, Frau und Kinder müssen still sein. Der feinfühlige Marcel sieht, wie die geliebte Mutter unter der «Diktatur» des herrischen Vaters leidet, und leidet mit ihr. Das Verhältnis Vater – Sohn ist oft gespannt. Allerdings hört Marcel aufmerksam zu, wenn der Vater von seinen Geschäften, seinen Gerichtsfällen und der Politik erzählt. Er lernt dabei Dinge, die keine Schulstunden vermitteln können. Er lernt, wie es auf der Welt wirklich zugeht. Andererseits zieht sich der Junge gern in sein schmuckes Zimmerchen zurück, träumt und vertieft sich in seine Bücher. Er kann nicht warten, bis er am Sonntagnachmittag aus dem Haus kann, um mit Freunden oder dem Cousin am See spazieren zu gehen.

4. Musterschüler

C.-F. Ramuz, Waadtlands bedeutendster Schriftsteller, der zwölf Jahre vor Marcel Pilet das Collège cantonal besuchte, war am Tag des Eintrittsexamens auch nervös. Er stolperte auf den Stufen des Schuleingangs und zerbrach sein schönes, gefülltes Tintenfass, das man ihm eigens gekauft hatte. Ramuz gefiel das bescheidene alte Schulhaus, «ein grosses viereckiges Gebäude, ohne hinzugefügte Verzierungen, strikte für den Gebrauch bestimmt, mit seinen grünen und weissen Fensterläden … Von der Höhe seiner Stützmauer stürzten wir auf die Riponne [den Marktplatz von Lausanne] hinunter», wo man «plötzlich das Schreien eines Esels hörte, denn es gab damals noch Esel.»

Ramuz fand an der Schule wenig Gefallen:

Man geniesst nicht mehr; man denkt bloss daran, die Examen zu bestehen. Man will wissen, statt zu fühlen. Man füllt das Gedächtnis mit Dingen, die man nicht einmal mehr versteht.

Marcel Pilet will wissen und füllt sein Gedächtnis. Anders als Ramuz, der «als Erster meiner Klasse ins Collège eintrat und als einer der Letzten es verliess», hält er sich von Anfang bis Schluss im Spitzenfeld. In seinem letzten Trimester ist er gar Klassenprimus, Erster von siebzehn. Ein Musterschüler, der auch immer wieder die für besondere Leistung ausgesetzten Geldpreise gewinnt, vor allem in der Mathematik – einmal in der unfassbaren Höhe von 27 Franken. Meist gab es einen Fünfliber.

Bedacht darauf, dass ihre Untertanen die Bibel lesen, hatten schon Leurs Excellences de Berne den Schulunterricht für obligatorisch erklärt. Der junge Kanton Waadt betrachtet die Erziehung der Jugend als eine seiner vordringlichsten Aufgaben. Er will im Schulwesen den ersten Rang einnehmen, was von Kanton und Gemeinde schwere finanzielle Opfer verlangt:

Dies spielt keine Rolle: Der Waadtländer will kenntnisreich, gelehrt, kultiviert sein, und wenn es sein muss, blutet er dafür aus allen Venen. Die Schule ist heilig.

So der Historiker Paul Maillefer, später Stadtpräsident von Lausanne, gescheiterter offizieller Bundesratskandidat und Fraktionskollege von Pilet im Nationalrat.

Am 10. Juli 1902 wird Marcel Pilet in die 3. Klasse befördert. Die jährliche Feier am Schluss des Schuljahrs ist ein Ereignis von öffentlichem Interesse. In der Gazette de Lausanne kann man lesen, wie sich genau um Viertel vor neun der Umzug von Lehrern und Schülern in Bewegung setzt, um vom Collège zur Kathedrale St-François zu marschieren, voran die Trommler, die Pfeifer und die neue Fahne. In der Kirche folgen sich Darbietungen des Schulchors und des Schulorchesters, Grussadresse der Kantonsregierung, eine Lesung und diverse Reden.

Schuldirektor Edouard Payot ermahnt die Schüler zur «Arbeit, die der Zweck des Lebens sein muss». Der zwölfjährige Marcel, der später als Bundesrat selber verschiedentlich in der Kathedrale St-François das Wort ergreifen wird, nimmt sich die Worte des directeur zu Herzen. Mangelnden Fleiss wird man ihm nie vorwerfen.

Edouard Payot, der mit starker Hand und Einfühlungsvermögen die Schule leitet, geniesst in der Öffentlichkeit hohes Ansehen. 35 Jahre nach der beschriebenen Abschlussfeier erweist auch Bundesrat Pilet-Golaz seinem ehemaligen Schulvorsteher die Reverenz. In einem Erinnerungsartikel erzählt er, wie er als Junge durch die hohe und düstere Doppeltüre ins Zimmer tritt, wo beim hellen Fenster, mit dem Rücken zum Cheminée er vor seinem Arbeitstisch sitzt:

Er der Direktor. Ah! Ja, Direktor, das ist er. Kein gravitätischer Direktor, der aus seinen erhabenen Lippen langweilige Sermone fallen lässt. Auch kein dilettantischer und überheblicher psychoanalytischer Direktor, der an seinen «Fällen» interessiert ist, wie ein Laborarzt an seinen Meerschweinchen; kein Erfinder von Theorien, kein Zerstörer von Charakteren. Nein, er ist Direktor, weil er dirigiert, weil er befiehlt, weil er will. Was will er? Oh, dies ist sehr einfach, so einfach, dass es unsere fortschrittlichen Geister nicht mehr verstehen. Er will, dass die Kinder, die ihm anvertraut sind – und es sind Kinder, er behandelt sie wie Kinder und er liebt sie gleichermassen –, arbeiten; dass sie auf Leistung trainieren; dass sie lernen, dass nichts Dauerhaftes ohne Mühe erlangt werden kann, dass die Arbeit ihren Reichtum in sich trägt, wenn sie nicht nachlässt, und ihren Lohn, wenn sie mit frohem Herzen verrichtet wird. Er will, dass die Guten gelobt, die Schwachen ermutigt und die Bösen bestraft werden. Er will, dass diese langsamen, unentschlossenen, rasch zufriedenen kleinen Waadtländer lebhaft, genau und sich selber gegenüber anspruchsvoll werden. Er will aus ihnen Männer machen.

Die Werte des Schuldirektors Payot sind bald einmal die Werte des Schülers Marcel Pilet und werden auch die Werte des Politikers Pilet-Golaz sein. Was tut der beflissene, strebsame Schüler in der Freizeit?

Unter den collégiens, die jeden Tag gruppenweise auf der place de St-François eintreffen, ist einer, der gerne einen kleinen Abstecher macht, um die Auslage der Buchhandlung anzuschauen. Es ist ein Braunhaariger mit feinen Gesichtszügen und lebhaften Augen. Sein gestärkter weisser Kragen liegt oft schief, seine Künstlerkrawatte aufgeknöpft – dies ist ihm gleichgültig –, und um die verlorene Zeit einzuholen, läuft er im Galopp die rue du Petit-Chêne herunter.

Festgehalten wird die Szene dreissig Jahre später in einer welschen Schülerzeitung von einer aufmerksamen Nachbarin.

Nachdem der Junge seiner verständnisvollen maman die Tagesereignisse – seine Erfolge und Enttäuschungen – erzählt hat, spielt er gerne mit seiner kleinen Schwester Indianer. Er träumt davon, später einmal Mexiko zu kolonisieren, auch auf die Gefahr hin, skalpiert zu werden. Er wird nicht allein gehen, zwei seiner Freunde haben versprochen mitzukommen.

Einstweilen erweist sich Marcel als intelligenter, genauer, gewissenhafter Schüler. Sein grösstes Vergnügen ist es, in den süssen und tiefen Augen seiner Mutter verdientes Lob zu lesen. Bereits jetzt erwacht der kritische Geist und formt sich das Urteilsvermögen des Schülers – dies dank der gescheiten Geschichten seines Vater, eines umtriebigen und fröhlichen Geschäftsmanns, der sich in die öffentlichen Angelegenheiten Lausannes einschaltet. Zu den Spielen im schattigen Park, zu der Lektüre von Abenteuerromanen, die ein Element der Phantasie ins Leben des Kindes bringen, gesellt sich die Musik. Erste und zweite Geige mit Klavierbegleitung. Das gleiche Trio, das die ferne Expedition vorbereitet, tritt im Salon an der Ouchy-Strasse auf.

Nach dem Abschlussexamen im Collège ist die Zeit für eine grosse Reise gekommen.

Die drei Freunde zählen ihr Vermögen, das sie grösstenteils Marcels guten Noten verdanken: 120 Franken. Man geht los, nicht in die Neue Welt, sondern in die Urschweiz, und weil man aufs Portemonnaie schauen muss, geht man zu Fuss los. Furka, Göschenen, Altdorf, Stans, am Schluss das Abschiedsbankett in Luzern, vis-à-vis dem Wasserturm: 1.50 Franken pro Kopf. Die jungen Patrioten haben die Luft von Wilhelm Tell und Winkelried so gut eingeatmet, so dass sie ihre letzte Mahlzeit mit würdiger Gravität einnehmen.

Sommerferien? In seiner Gymnasialzeit verbrachte Marcel zweimal sechs Wochen in der Deutschschweiz, einmal bei einem Gärtner auf dem Zürichberg. Das «stattliche Dorf im Berner Mittelland», von dem er als Bundespräsident 1934 in seiner 1.-August-Rede erzählen wird, war vermutlich der Bucheggberg —, auch wenn dieser im Kanton Solothurn liegt und bloss an den Kanton Bern grenzt:

Den ganzen Tag an der Arbeit, wie es sich gehört. Die Sense und der Rechen pfiffen und quietschten in der blonden Ernte. Unter der Last ächzend, die Garben golden schimmernd, kehrten die schweren Wagen zurück. Unter der brennenden Sonne schnauften und scharrten die von Mücken geplagten Gespanne vor Anstrengung. Dann plötzlich schwieg alles. Obwohl es ein Wochentag war, hatten sich die Männer rasiert. Angetan in sauberen Blusen und runden Hüten, sammelten sie sich. Die Frauen hatten ihre von der Stärke steifen Trachten mit ihren weiten kurzen Ärmeln und schweren glänzenden Ketten angezogen.

Wortlos, in stillschweigender Übereinkunft, hatte sich das ganze Dorf auf den Hügel begeben, von dem aus man die Alpen sieht. Ein alter, vom Gewitter gefällter Baum bildete den Scheiterhaufen. Gerade schoss die Flamme hoch und warf bei angebrochener Nacht Licht und Schatten auf die andächtigen Gesichter. Der Gemeindepräsident, ein trockener, ruhiger und langsamer Bauer, mahnt uns – mit der Autorität seiner fünfzig Jahre Rechtschaffenheit und Arbeit –, dass wir unseren Vorfahren viel verdanken, dass wir das, was sie für uns getan hatten, unsererseits für unsere Nachfahren tun müssen; dass unser Boden nur frei bleiben wird, wenn wir dessen würdig sind. Er sprach aus dem Herzen, er war kurz. Nachher sangen die Männer mit einer einzigen vollen, starken und ernsten Stimme «Oh, mein Heimatland, oh mein Vaterland». Das war alles. Unter den Sternen ging das Feuer aus. Die kleine Schar kehrte zu den Bauernhöfen zurück.

5. Ein Hauch von Phantasie

In der Hochkonjunktur, die 1903 beginnt und ihren Höhepunkt 1913 erreicht, ist Lausanne eine riesige Baustelle. Die alte historische Stadt muss den Bedürfnissen der neuen Zeit angepasst werden: Schaffung eines Kanalisationsnetzes, Ausdehnung des öffentlichen Verkehrs, Bau von Brücken, Untergrundpassagen, Boulevards. Alte Gebäude werden abgerissen, neue palastartige Bauten – der Palais de Rumine, der Bahnhof, die Galeries du Commerce, das Royal Hôtel in Ouchy – erheben sich und verändern das Stadtbild. Die verschiedensten Baustile – Neogotik, Neobarock, Art nouveau – wetteifern miteinander. Auffallend an der Lausanner Architektur jener Jahre sind die Suche nach Monumentalität, die raffinierte Ausstattung der Intérieurs, die reich geschmückten Fassaden. Ohne seine Geschichte zu verleugnen, will Lausanne eine moderne, elegante Grossstadt sein.

An den reizvollen Gestaden des Léman gelegen, gesegnet mit einem milden, fast mediterranen Klima, beseelt von einem reichen intellektuellen und kulturellen Leben, übt Lausanne eine magnetische Anziehungskraft auf Reisende aus aller Herren Ländern aus. Touristen strömen in seine sich rasch vermehrenden Hotels, Studenten drängen sich an seine an Ansehen gewinnende Universität und Pflegebedürftige lassen sich in Lausannes modernen Spitälern von medizinischen Kapazitäten behandeln. Von 1905 bis 1910 steigt die Zahl der Hotelübernachtungen von rund 200 000 auf rund 400 000.

Bereits im Mittelalter war der Bischofssitz Lausanne eine Stätte der Bildung und ein Begegnungsort für Gelehrte. Seine Bewohner fanden Geschmack an Kunst und Literatur. Im 18. Jahrhundert waren sie «von einem Verlangen verzehrt, zu lernen und zu glänzen», man hatte, wie ein Kritiker sagte, nicht nur «einen Hunger, sondern eine Hungersnot nach Geist.» Voltaire, einer von Lausannes berühmten Gästen, lobte die «Intelligenz seiner Bewohner, die sein Talent so gut beurteilen und seine Werke so glänzend interpretieren konnten». Der grosse englische Geschichtsschreiber Gibbon, der viele Jahre in Lausanne lebte, schätzte «den Charme dieses so gastlichen und distinguierten Milieus». Historiker Maillefer beschreibt die Lernbegierde seiner Mitbürger:

Die öffentlichen Kurse werden gestürmt; ausländische und einheimische Referenten können ihre Veranstaltungen noch so vermehren, die Zuhörer bleiben unermüdlich. Nirgends liest man mehr. Nirgends in der Schweiz werden mehr Zeitungen, Zeitschriften, Bücher gedruckt. Und dies nicht etwa zum Nachteil der Lektüre ausländischer Werke. Lausanne kauft mehr französische Bücher als eine französische Stadt von 100 000 Einwohnern.

Dreh- und Angelpunkt des Lausanner Geisteslebens ist die 1537 von Bern zum Zweck der Ausbildung reformierter Pfarrer gegründete Akademie, die im 19. Jahrhundert schrittweise zur Universität ausgebaut wurde. Dank der dort lehrenden, renommierten Professoren erlangte sie in ganz Europa einen ausgezeichneten Ruf.

Für die Familie Pilet ist es selbstverständlich, dass Marcel nach Erlangung des bachot – der Matura – ein Studium an der Lausanner Uni antritt. Wieso wählt nun aber der begabte Mathematiker und an Musik, Literatur und Theater interessierte Junior das Studium der Jurisprudenz? Vater Edouard Pilet, der aus zu bescheidenen Verhältnissen stammte, um die Universität besuchen zu können, hat sich autodidaktisch erstaunliches juristisches Wissen angeeignet. Er möchte, dass Marcel Jurisprudenz studiert und in die Politik geht. In der Waadtländer Politik führt der Weg nach oben über den Anwaltsberuf und die Studentenverbindung Helvetia. Der im Kanton hochverehrte Ruchonnet, le grand Louis, dessen Statue 1906 In Lausanne mit Pomp eingeweiht worden ist, war Advokat und Helveter gewesen. Seine unmittelbaren Nachfolger als Waadtländer Bundesräte, Ruffy und Ruchet, ebenfalls Juristen und Helveter.

Marcel fügt sich dem Wunsch des Vaters und immatrikuliert sich an der juristischen Fakultät. In einem drei Jahre nach seinem Studienbeginn verfassten Brief an Freundin Tillon behauptet Marcel allerdings, dass er sich schliesslich aus freien Stücken und Idealismus für die juristische Laufbahn entschieden habe. Er beschreibt, wie er sich nach einem nächtlichen Spaziergang zu einer einsamen ländlichen Kapelle in der Nähe von Châtel-Saint-Denis auf einen Fels gesetzt hat, «um unsere Schweizer Erde, die sich unten, in weiter Ferne ausbreitete, um Kraft und Mut zu bitten». Auf den ersten Blick hat für Marcel diese Schweizer Erde «nichts Herzliches, ist kalt, glanzlos, von den winterlichen Windstössen ein wenig schmutzig». Aber unter den Bauernhöfen und Feldern, unter dem Boden und dem gelben Gras spürt der einsame romantische Träumer die «liebende und treue Heimat, eine Art Mutter».

Und es ist eben diese heimatliche Erde, die mitgeholfen hat, ihn zum Rechtsanwalt zu machen. Er habe gezögert, schreibt er, sich lange dem «dringlichen Wunsch» seines Vaters widersetzt. Advokat schien ihm ein hohler und einfältiger Beruf. Nun las er eines Abends, «vor einem unserer Waadtländer Bauernhöfe sitzend», den heute vergessenen Roman Les Rocquevillard von Henry Bordeaux. Darin bittet ein alter Anwalt vor dem Gut seiner Familie Gott um die Kraft, tags darauf vor Gericht «gross zu plädieren». Er muss nämlich als Verteidiger seinen eigenen Sohn vor den Folgen einer «verruchten Vergangenheit» schützen. Und kann damit «das Heiligste und Grösste das es gibt, die Familie», retten.

An diesem Abend habe ich begriffen, dass ein Anwalt nützlich sein kann, dass er Segen bringen kann, und wenn es mir später gelingen sollte, die Scherben eines entzweigerissenen Haushalts zu retten, Unglücklichen ein wenig Mut zurückzugeben, würde ich es Bordeaux und unserem guten pays vaudois verdanken.

Das Jusstudium wird es also sein. Zur Zufriedenheit von Papa. Aber obschon der Vater ihn dazu drängt, will Marcel nicht zu den Helvetern, sondern zu den Belles-Lettres. Aus dieser 1806 von fünf Halbwüchsigen gegründeten, ältesten aller Lausanner Studentenverbindungen sind Pastoren, Lehrer, Professoren, Ärzte, Anwälte, Literaten, Journalisten hervorgegangen, aber nur wenige Politiker.

Man darf annehmen, dass Marcel als neugieriger Gymnasiast in der voll besetzten Universitätsaula sitzt, in der am 5. Juni 1906 der hundertste Geburtstag von Belles-Lettres gefeiert wird. Das festlich gestimmte Publikum beklatscht einige der beliebtesten Literaten der welschen Schweiz, darunter den brillanten Benjamin Vallotton, der Rückblick auf die Geschichte des Vereins hält. Der Redner verteidigt die freche heutige Generation der Bellettriens, die nicht mehr wie ihre Vorgänger vor ihren Sitzungen beten und die sich auch nicht mehr siezen.

Sie haben Ideen, Theorien, Argumente zu allem und jedem; sie gefallen sich darin, einen ironisch amüsierten Blick durch die Welt spazieren zu führen; sie sind von Respektlosigkeit beflügelt, aber trotzdem arglos.

Benjamin Vallotton preist die Unerschrockenheit der Bellettriens, die sich weder von Autoritätspersonen noch von kirchlichen Gardinenpredigten einschüchtern lassen und die die fragwürdigen deutschen Trinksitten der andern Studentenverbindungen verachten. Die Bellettriens besuchen zwar – meistens – ihre Vorlesungen, aber lieber schlendern sie blühenden Hecken entlang:

Sie verabscheuen es, im Schritt zu marschieren sie setzen ihre Sitzungen auf acht Uhr an, aber sie würden sich entehrt fühlen, wenn sie vor acht Uhr fünfunddreissig erschienen. Sie haben in ihren Archiven und Bibliotheken eine gewollte und kalt berechnete Unordnung. Ja! Sie tun all das und noch viel anderes, was die braven Leute missbilligen. Worauf die Bellettriens ihnen frech antworten, dass ein Hauch von Phantasie, Disziplinlosigkeit und Ungenauigkeit die Welt mit Poesie schmückt und dass die Zeit noch früh genug kommen wird, wo man brav mit trotten muss.

Wer kann da widerstehen? Nicht Marcel Pilet, der zusammen mit drei Klassenkameraden im folgenden Jahr den Antrag auf Aufnahme in den Verein stellt.

Jeder Mensch bleibt im Laufe seiner Existenz mehr oder weniger sich selber ähnlich, sein zugrunde liegendes Temperament ändert sich kaum und seine Handlungen und Reaktionen werden von tiefen inneren Kräften gesteuert, deren Prinzip gleich bleibt Das Fundament seines Charakters ist mit sechzig Jahren ungefähr dasselbe wie mit zwanzig.

Die Sätze stammen aus einer 1947 von alt Bundesrat Pilet-Golaz an der Universität Lausanne gehaltenen Vorlesung. Wenn es stimmt, dass der einmal geformte Charakter eines Menschen sich kaum mehr ändert, lohnt es sich, das Tun und Treiben des Studenten Pilet genauer unter die Lupe nehmen.

Aus der Zeit seiner aktiven Mitgliedschaft bei Belles-Lettres, von Ende 1907 bis Anfang 1911, sind ausführliche Protokolle, genannt acta, erhalten geblieben. Sie geben Auskunft über die séances, die allgemeinen wöchentlichen Sitzungen, über die huis clos, die geschlossenen Beratungen des fünfköpfigen Vorstands, und über besondere Anlässe wie Theateraufführungen, Feste und Ausflüge. Der Sekretär des Vereins protokolliert jeweils die Sitzungen, die nach einem festen Ritual ablaufen: Vortrag eines Mitglieds über ein frei gewähltes Thema, Diskussion des Vortrags, Vorlesung eines Gedichts oder einer Passage aus einem Buch mit anschliessender Kritik am Rezitierenden. Folgt der gemütliche zweite Teil, meist beim Bier, manchmal auch bei anderen alkoholhaltigen Getränken.

Er ist nicht mehr das verschüchterte Reh, der Provinzbub aus Cossonay, der gleich an der ersten Belles-Lettres-Sitzung, an der er – noch als Kandidat – teilnimmt, die Anwesenden mit seinem Referat verblüfft. An jenem Mittwochabend, 13. November 1907, führt im «Guillaume Tell», dem Stammlokal der Verbindung, der Medizinstudent André Répond als Sekretär das Protokoll:

Monsieur Pilet, Kandidat, hat die Ehre, der Gesellschaft Belles-Lettres eine Arbeit über «Pascal – Mathematiker und Christ» zu präsentieren. Ich empfand einige Mühe, eine knappe Analyse dieser Arbeit zu machen. Sie ist ein wenig konfus und weist erstaunliche Widersprüche auf.

Protokollführer André Répond wird sich als Psychiater, Klinikdirektor und welscher Pionier der Psychoanalyse international einen Namen machen und mit der Légion d’honneur ausgezeichnet werden. Als kluger Menschenkenner lässt er sich nichts vormachen und behandelt seine Couleurbrüder mit nachsichtiger Ironie.

Tatsächlich ist es für Répond nicht einfach, die Thesen des Referenten wiederzugeben. Das Manuskript, das Pilet aufbewahren wird, beginnt mit den Worten:

Condorcet, der von sich sagt, er sei Philosoph – man sagt so viele Dinge –, behandelte Pascal als berühmten Narren. Seiner Meinung nach konnte ein Mathematiker, ein Mathematiker von Rang, nicht Christ sein. In seiner Beurteilung unterliess es Condorcet ganz einfach, der Zeit, in der Pascal lebte, seiner Erziehung und seinem Charakter Rechnung zu tragen.

Der noch nicht 18-jährige Frischling scheut sich nicht, erst einmal einer der Leuchten der Aufklärung eins aufs Dach zu geben. Natürlich macht Pilet Condorcets Fehler nicht. In seinem Referat erzählt er, wie Pascal unentwegt wissenschaftlich forscht, wie er die Welt der «subtilen Theorien der Philosophie» entdeckt. Doch Glanz und Grösse der Philosophen genügen Pascal nicht, «er sieht die Eitelkeit der Dinge dieser Welt und ihre Falschheit». Bleibt als einzige Hoffnung das Übernatürliche, Gott:

Gibt es Gott? Gibt es ihn nicht? Die Chancen sind für beide Auffassungen gleich. Was tun? Sich enthalten? Unmöglich! Ich muss wetten, gegen meinen Willen. Welches ist die beste Wette? Durch das Befolgen der mathematischen Lösungsregeln kommt Pascal dazu, auf die Existenz Gottes zu wetten. Aber auch wenn sein Verstand keinen Widerstand mehr leistet, weiss er aus Erfahrung, dass dies nicht genügt. Der Glaube kommt vom Herzen, nicht von der Intelligenz!

Pilet, selbst begabter Mathematiker und von der Mutter zum gläubigen Christen erzogen, versteht Pascal. Wenn ein grosser Denker wie Pascal den christlichen Glauben mit wissenschaftlicher Logik vereinbaren kann, beruhigt dies den grübelnden Youngster, der selbst Zweifel gehegt haben muss. Pascal, sagt Pilet, hat jetzt nur noch ein Ziel: Christus zu folgen, ihm überallhin und allzeit zu folgen. Zu diesem Schluss kam er – «auch wenn es Condorcet missfallen sollte» –, nicht weil er verrückt war, sondern «allzu logisch». «C’était être chrétien et mathematicien.»

Protokollführer Répond scheint es, dass «diese Kandidatenarbeit den Bellettriens imponiert hat». Am Schluss der Sitzung wird Marcel Pilet zusammen mit acht anderen Kandidaten in den Verein aufgenommen. Zwei Wochen später, bei seinem nächsten Auftritt, kommt das selbstbewusste Neumitglied weniger glimpflich davon.

Pilet deklamiert zwei Gedichte von einer zutiefst unbekannten Dichterin, deren Name ich ärgerlicherweise vergessen habe. Es ist darin die Rede von wilden Pferden, die durch eine blühende Wiese galoppieren. Simond, der erste Kritiker, findet die von Pilet vorgetragenen Gedichte idiotisch.

Die Kollegen kritisieren zudem seine abgehackte, herunterleiernde Vortragsweise und seine unangenehme «Ich pfeife darauf»-Haltung.

6. Pareto

Marcel Pilet geniesst die geselligen Abende mit Belles-Lettres im «Guillaume», aber er macht auch mit dem Studium der Rechte zügig vorwärts. In seinem ersten Semester – Winter 1907–1908 – belegt er elf Vorlesungen und bezahlt dafür 120 Franken Studiengeld. Die juristische Fakultät mit Sitz in der alten Académie geniesst einen hervorragenden Ruf. Geachtete Rechtslehrer wie die Professoren Roguin, Rambert, de Felice oder Herzen unterrichten neben dem schweizerischen auch das deutsche und französische Zivilrecht. Dies zieht zahlreiche Ausländer, vor allem Deutsche, aber auch Studenten aus der Türkei, anderen Mittelmeerländern, dem Nahen Osten und Afrika nach Lausanne.

Der juristischen Fakultät angeschlossen ist seit 1901 die Ecole des sciences sociales et politiques, an der kein Geringerer als Vilfredo Pareto (1848–1923), einer der Väter der Soziologie, lehrt. Pilet besucht in seinem ersten Semester beide von Pareto gegebenen Kurse, Economie politique und Sociologie. Paretos Theorie des Elitenkreislaufs, die ihn berühmt gemacht hat, bleibt umstritten, aber niemand bezweifelt die Originalität und Integrität des vom Waadtländer Staatsrat nach Lausanne geholten italienischen Gelehrten. Paretos These, dass Eliten auch in Revolutionen nicht von einer Masse ersetzt werden, sondern von einer Ersatzelite, hat Pilet überzeugt.

Als Nationalrat wird sich Pilet an Pareto erinnern, wenn er in einer Rede die Bedeutung des Bauernstands für das gute Funktionieren unserer Institutionen hervorhebt. Die Bauern seien ein Element der Ruhe und der Besonnenheit, die es der Schweiz erlaubt hätten, «eine vollständig stabile Regierung zu bewahren». In der Stadt verlören die Generationen «ihre moralischen und intellektuellen Kräfte» schneller als auf dem Land, und würden nach einer gewissen Zeit von anderen Generationen abgelöst.

Dies ist es, war man gemeinhin die «Zirkulation der Eliten» nennt. Die Eliten kommen aus der Landschaft. Man muss verhindern, dass diese Quelle versiegt.

Jede Gesellschaft braucht eine Elite. Diese Auffassung mag zwar in egalitären Zeiten als «elitär» und «reaktionär» missbilligt werden, aber Pilet leuchteten Paretos Überlegungen ein. Als alt Bundesrat wird er nach Ende des 2. Weltkriegs in einem Vortrag vor «Ehemaligen Leipzigern» eindringlich für die grosszügige Unterstützung der deutschen Universitäten und ihrer Studenten durch die Schweiz plädieren.

Die Ausbildung einer Elite des Denkens ist unentbehrlich, wenn Deutschland wieder in die Gemeinschaft der zivilisierten Völker mit ihren Auffassungen von Recht, Freiheit und Menschenwürde eingegliedert werden soll.

Paretos kühler Pragmatismus, sein Liberalismus, seine Toleranz gegenüber Andersdenkenden und die Unerschrockenheit, mit der er gängigen Meinungen entgegentrat, müssen auf den jungen Studenten Pilet eine starke Wirkung ausgeübt haben. Der Italiener, der in seiner Einschätzung der Gesellschaft und des Menschen zu Pessimismus, wenn nicht gar Zynismus neigte, huldigte trotz angeschlagener Gesundheit in seinem eigenen Leben einer stoischen Philosophie: «Caro mio», schreibt er einmal dem Freund Linaker, «glaube doch, dass carpe diem das letzte Wort der menschlichen Weisheit ist.» Ein «Glas Chianti vom guten» sei mehr wert als «der Humanitarismus und alle seine Albernheiten.»

Am 4. Dezember 1951 wird in derselben Ecole des sciences sociales et politiques, an der Pareto gelehrt hatte, alt Bundesrat Pilet seine eigene Vorlesungsreihe über die «Geschichte der politischen Systeme» mit dem Satz beginnen: «Mein Gott, wie trügerisch sind die Ideen, denen die Leute nachleben und die uns oft in eine Sackgasse stossen.» Die Worte hätten von Pareto sein können.

Eine von Paretos Grundideen ist die, dass menschliches Verhalten und menschliches Denken meist nicht durch Vernunft oder Logik bestimmt werden, sondern durch Gefühle oder Leidenschaften. In einem Brief an einen italienischen Finanzbeamten schreibt er, wenn man gesellschaftliche Tatsachen untersuchen wolle, müsse man sich an die realen Fakten halten und nicht an Abstraktionen und Ähnliches. Um die Soziologie und die Geschichte zu verstehen, dürfe man nie «das Motiv, welche die Menschen, selbst in guten Treuen, für ihre Handlungen geben», als wahr akzeptieren, wenn man nicht zuvor sorgfältig untersucht habe, ob dies den Tatsachen entspreche:

Im Allgemeinen begehen die Menschen nichtlogische Handlungen, aber sie glauben und wollen glauben machen, dass es logische Aktionen sind.

In der vom knapp 18-jährigen Pilet besuchten «Ersten Kurs der angewandten politischen Ökonomie» sagt Pareto, dass von den Vertretern verschiedener politischer Theorien «gar wenige nur die Wahrheit suchen. Die Mehrzahl sucht Argumente für eine These, die ihnen die Leidenschaft eingeredet hat.» Vorurteile jeder Art – «Vorurteile aus Patriotismus, Vorurteile der Klasse, politische Vorurteile, theologische Vorurteile, Vorurteile der finalen Ursachen» – behinderten die Wahrheitssuche.

Niemand ist gefeit gegen Vorurteile, nichtlogisches Handeln und nichtlogisches Denken. In dem erwähnten Brief an Antonucci erzählt Pareto, wie er, der vorher noch nie an einer Universität doziert hatte, in Lausanne Volkswirtschaft und später auch Soziologie zuerst selber studieren musste. Dabei merkte er, dass er viele seiner eigenen vorgefassten Theorien revidieren musste, damit sie «wissenschaftlich wurden»:

Vor allem lernte ich, dem Gefühl zu misstrauen. Wenn jetzt eine Sache meinem Gefühl entspricht, wird sie mir deswegen bloss verdächtig und ich suche mit grösserer Sorgfalt Argumente gegen sie, als wenn es eine Sache wäre, die meinen Gefühlen zuwiderläuft.

Den eigenen Gefühlen misstrauen! Diese von Pareto gepredigte Weisheit hat Pilet zur seinen gemacht; er wird sie nie mehr vergessen. Seine Lausanner Studenten, zu «rigoroser Objektivität und zu einem scharfen kritischen Sinn» anhalten:

Es ist sehr leicht und sehr verführerisch, für wahr zu halten, was eure Ideen bestätigt, oder – ein schlaueres, aber nicht weniger gefährliches Verfahren – in der Auswahl der Fakten bei denen aufzuhören, die keinen Einwand erheben und die euch nicht widersprechen. Der wissenschaftliche Geist verlangt, dass man die Fakten als das nimmt, was sie sind, ob sie euch gefallen oder missfallen.

Kein Wunder, dass Pilet in den politischen Kreisen, in denen er sich später bewegen wird, oft auf blankes Unverständnis stiess. Sich selbst und seine Ideen infrage stellen ist dem Durchschnittspolitiker fremd.

Und noch ein weiterer Gedanke Paretos scheint den Rechtsstudenten Pilet dauerhaft beeinflusst zu haben. Pareto sagt, man wisse «wenig oder nichts über die Auswirkungen irgendwelcher Änderungen des sozialen Zustandes», und derjenige, der Änderungen vorschlage, operiere aufs Geratewohl: «Er weiss, wohin er gehen möchte, aber er weiss nicht, wohin er wirklich gehen wird.» Wenn er einen Rat geben müsste, wäre es dieser: Jeder soll sich um seine eigenen Interessen kümmern und sich begnügen, unmittelbare und leicht vorhersehbare Wirkungen anzustreben.

Jegliche Änderung des sozialen Zustands habe ausser einer direkten Auswirkung auch wesentliche indirekte Auswirkungen, die oft schwieriger einzuberechnen seien als die direkten:

Dies ist einer der Gründe, weswegen die Gesetzgeber, wenn sie wirtschaftliche Phänomene regulieren wollten, bisher mehr Schlechtes als Gutes getan haben.

Dass ein neues Gesetz manchmal mehr schadet, als nützt, ist eine Erkenntnis, die den Politiker Pilet-Golaz sein Leben lang begleiten wird.

Pilet ist fasziniert von der «Entwicklung der Gesellschaften und der politischen Systeme» – Titel seiner eigenen Vorlesungen von 1947 – und hat vermutlich von dem reichen historischen Wissen, das Pareto vor seinen Zuhörern ausbreitete, Anstösse zu eigenen weiteren Studien erhalten. Er hat sich schon früh mit Montesquieu und seinem «magistralen Werk» De l’esprit des lois befasst, weil er dessen «so grossen und so tiefen Einfluss auf die Entwicklung der politischen Ideen und den Fortschritt der liberalen Demokratie» erkannte. 1952 wird er seinen Studenten berichten:

Die Lektüre [von De l’esprit des lois] ist nicht gerade unterhaltsam und ich wage nicht euch anzuhalten, sie in Angriff zu nehmen. Ich weiss, welche Mühe ich selber gehabt habe, dies zu tun. Ich war zwanzig und las mit Vorliebe abends. Aber ich kam nicht über Seite 17 hinaus, worauf ich einschlief. Um dieses schläfrige Kap zu umschiffen, musste ich den Vorsatz fassen, am Morgen zu früher Stunde zu lesen. Nicht dass das Werk langweilig oder unverdaulich wäre, überhaupt nicht, aber es ist so reich an Substanz und Materie, dass seine Erfassung nicht in Häppchen geschehen kann. Vergessen wir nicht, dass es das Produkt von mehr als zwanzig Jahren Arbeit, Studien und Nachdenken ist Pilet verehrt Montesquieu, im Gegensatz zum anderen bedeutenden politischen Denker des 18. Jahrhunderts, von dem er zugibt:

Ich mag Rousseau nicht, ich meine den politischen Rousseau, nicht den literarischen Rousseau. Gibt es etwas Köstlicheres, Aufrichtigeres und Melancholischeres als die Rêveries du promeneur solitaire oder die Confessions?

Alt Bundesrat Pilet-Golaz missfällt der politische Rousseau, weil er am Ursprung der «jakobinischen, totalitären» Tendenz der demokratischen Entwicklung steht, die «auf dem Weg über den Marxismus zu den sogenannten Volksdemokratien von heute führt». Bestimmt hätte es Pilet gefreut, wenn er 1952 hätte voraussehen können, dass die «sogenannten Volksdemokratien von heute» keine vierzig Jahre später ein unrühmliches Ende finden würden.

7. Die Bühne ruft

Schon als Gymnasiast ist Marcel Pilet ein eifriger Theaterbesucher. Er erhält die Erlaubnis, im Lausanner Theater, in dem auch die vedettes, die Stars, aus Paris gastieren, sich hinter den Kulissen umzusehen. Die Beziehungen, die sein Vater als Kommunalpolitiker hat, machen es ihm möglich. Und natürlich träumt der junge Theaternarr davon, selbst einmal auf den Brettern, die die Welt bedeuten, zu stehen, vielleicht sogar als Berufsschauspieler.

Die sogenannten théatrales sind eine Tradition bei Belles-Lettres. Jeden Dezember tritt die Theatertruppe der Studentenvereinigung vor vollem Haus im feudalen Lausanner Grand Théâtre auf. Vorher oder nachher ziehen die schauspielernden Bellettriens durch den Kanton und erfreuen das Publikum der grösseren Ortschaften mit ihren Aufführungen. Pilet ist schon von Anfang an Mitglied der Theaterkommission der Verbindung. Eine Hauptaufgabe der Kommission ist die Wahl der Stücke. Man bemüht sich um eine Mischung zwischen modernen Komödien, die eben in Paris mit Erfolg gespielt worden sind, und Klassikern. Man prüft, ob ein Stück allzu gewagt sei, um es keuschen weiblichen Ohren zuzumuten. Pilet ist hier liberal. Ein klein wenig risqué darf es schon sein, solange der gute Geschmack nicht durch Vulgaritäten verletzt wird.

In der Theaterkommission kümmert sich Neuling Pilet um Dinge wie Saalmiete, Anschaffung von Kostümen, Druck der Programme, Korrespondenz mit Behörden, Verteilung der Rollen, Ansetzung der Proben – wer zu spät kommt, zahlt eine Busse. Soll man den Zofingern das Gewand von Louis XIV ausleihen? Pilet ist dagegen und der Vorstand auch. «Nieder mit Zofingen!», liest man in einem Protokoll. Bereits in seinem ersten Semester spielt Neuling Pilet mit.

Am 20. Januar 1908 wartet im Grand Théâtre ein gut gelauntes Publikum auf die traditionelle (wegen des Todes des Rektors verschobene) Jahresendaufführung der Bellettriens. Auf den Rängen sitzen Verwandte und Bekannte, Altherren und Scharen von erwartungsvollen jungen Fräuleins, darunter viele Ausländerinnen – Russinnen hauptsächlich – aus Lausannes zahlreichen Mädchenpensionaten.

Der Abend beginnt mit dem beliebten Prolog, in dem das Geschehen des abgelaufenen Jahres persifliert wird. Politiker, nicht zuletzt der in der Loge sitzende syndic, werden schonungslos aufs Korn genommen. Die Zuschauer lachen. Dann folgt als pièce de résistance die anspruchsvolle Komödie Le mariage de Figaro von Beaumarchais. Auch wenn man dem Darsteller Figaros «mehr Leben» gewünscht hätte, amüsiert sich das Publikum königlich. «Glückliche Jugend!», schreibt der Kritiker der Gazette de Lausanne. Ihm sind zwei «Debütanten, die viel versprechen», aufgefallen, «die Herren Simond und Pilet», der Letztere in der Rolle des Grafen Almaviva, eines tyrannischen alten Lüstlings.

Die Theaterabende in der Provinz sind verbunden mit Bankett, Reden, Tanz. Der Sekretär von Belles-Lettres schreibt jeweils einen Bericht über die théatrales. Im Dezember 1909 liegt die Aufgabe bei Pilet. Wie es Brauch ist, kritisiert er den Auftritt der Kollegen:

Rey ist viel besser gewesen, als man hätte glauben können. Gagnaux gab eine ausgezeichnete Soubrette in einem welschen Marktflecken. Secretan spielte einen manischen und affektierten Kammerdiener, der ganz gelungen war; man muss sagen, dass dies perfekt zu seinem Naturell passte, nicht dass er ein Kammerdiener wäre, sondern nun, Ihr versteht mich. Girardet und Pilet waren, was sie sind, immer ohne Fehler.

Sekretär Pilet geistreichelt weiter:

Um 2 Uhr früh verliess Belles-Lettres diese Stadt, die sie hatte verderben wollen. Die einzige Spur ihrer Durchfahrt war am nächsten Morgen die [rot-weisse] zofingische Farbe der Bettwäsche der Mädchen. Getrieben von Erinnerungen, vom Verlangen und von irgendeinem Teufel, hatten sie Ihr versteht mich. Ihre Mütter sahen darin das Zeichen von Gottes Finger und schworen sich, die Mädchen nie wieder zu den Abendveranstaltungen von Belles-Lettres zu führen.

Will Pilet mit der schlüpfrigen Bemerkung den Kollegen imponieren? Dass die Bellettriens, junge Männer um die zwanzig, sich im Umgang mit dem schönen Geschlecht oft keinen Zwang antun, zeigen die Notizen auch anderer Sekretäre:

Eine Gruppe von kühnen Bellettriens dringt [in Aubonne] bei der Modistin ein, die im Ort en vogue ist, und bald ist der ganze Laden drunter und drüber. Herzog umarmt die kleine Lehrtochter, Pilet berührt das Bein einer Arbeiterin, während Gagnebin geschickt die Chefin auf den Mund küsst. Alle diese Damen sind entzückt.

In Champéry trinken die Bellettriens beim offerierten Apéritif sieben Liter Absinth:

Die Serviertöchter haben mehr Mühe, sich der sadistischen Hände zu erwehren, die nach ihren keuschen Formen greifen, als uns zu bedienen. Der von alten Herren umgebene Pilet ist gezwungen, sich gut zu benehmen, und er leidet darunter.

Da Belles-Lettres keine weiblichen Mitglieder hat, werden Frauenrollen von Studenten gespielt. Der Elsässer Georges Bergner, der zusammen mit Pilet das grüne Béret von Belles-Lettres trug, erzählt zwei Jahrzehnte später von einer Sondervorstellung von Gringoire in einem asile d’aliénés, einer Irrenanstalt: