12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

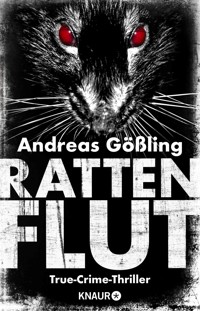

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Die Kira Hallstein-Serie

- Sprache: Deutsch

Hart, härter – Hallstein! Fall 3 für die Kommissarin vom LKA Berlin: Für den dritten Teil seiner Thriller-Serie hat True-Crime-Autor Andreas Gößling den größten Missbrauchs-Skandal Großbritanniens adaptiert und ins heutige Berlin sowie auf eine gottverlassene indonesische Insel verlegt. Offiziell ist Kira Hallstein nach den Ereignissen in »Drosselbrut« aus gesundheitlichen Gründen vom LKA Berlin beurlaubt worden – inoffiziell arbeitet sie unter einer neuen Identität für eine geheime Sondereinheit von Europol. Ihre Aufgabe: alles erdenklich Notwendige zu unternehmen, um endlich »Die Bruderschaft« zu Fall zu bringen, die für Verschleppung, Versklavung, Folter und Missbrauch von Kindern und Jugendlichen weltweit verantwortlich ist. Eine renommierte Krebsklinik für Kinder in Berlin scheint zum weltweiten Netz der Bruderschaft zu gehören, und Kira ist es gelungen, Kontakt zu einem der Pfleger dort aufzunehmen. Doch bevor sie irgendetwas Nützliches von ihm erfahren kann, wird der junge Mann bei einem fingierten Raubüberfall brutal ermordet … Erst nach dem Tod des BBC-Showmasters Jimmy Savile im Jahr 2011 kam ans Licht, dass Savile jahrzehntelang Hunderte Kinder und Jugendliche in Hospitälern und Hospizen missbraucht hatte, zu denen er als Schirmherr und Spendensammler uneingeschränkten Zugang hatte. Den größten Missbrauchs-Skandal Großbritanniens adaptiert Andreas Gößling in »Rattenflut« zu einem True-Crime-Thriller, der unter die Haut geht. Die True-Crime-Thriller der Serie mit Kommissarin Kira Hallstein sind in folgender Reihenfolge erschienen: - »Wolfswut« - »Drosselbrut« - »Rattenflut«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 757

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Andreas Gößling

Rattenflut

True-Crime-Thriller

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Offiziell ist Kira Hallstein vom LKA Berlin beurlaubt – inoffiziell arbeitet sie für eine geheime Sondereinheit von Europol. Ihre Aufgabe: alles zu unternehmen, um das weltweit agierende Menschenhandels-Kartell »Die Bruderschaft« endlich zu Fall zu bringen. Eine Kinderkrebsklinik in Berlin scheint zum Netz der Bruderschaft zu gehören, und Kira ist es gelungen, Kontakt zu einem der Pfleger aufzunehmen. Doch bevor sie etwas Nützliches erfahren kann, wird der junge Mann bei einem fingierten Raubüberfall brutal ermordet …

Für seinen Thriller hat Andreas Gößling den größten Missbrauchsskandal Großbritanniens adaptiert und ins heutige Berlin sowie auf eine gottverlassene indonesische Insel verlegt.

Inhaltsübersicht

Prolog

EINS: Frost

Dienstag, 12. Januar

Berlin-Heiligensee, Wohnhaus Daniel Makowski [00:08]

Berlin-Heiligensee, Wohnhaus Daniel Makowski [03:26]

Berlin-Heiligensee, Pkw Ria Hunold [07:56]

Berlin-Heiligensee, Wohnhaus Daniel Makowski [10:15]

Berlin-Heiligensee, Pkw Ria Hunold [ca. 10:25]

Berlin-Heiligensee, Wohnhaus Daniel Makowski [10:30]

Berlin-Charlottenburg, Büro cosy living [10:45]

Berlin-Dahlem, Villa Morgencron [10:55]

Berlin-Charlottenburg, Büro cosy living [10:56]

Berlin-Dahlem, Villa Morgencron [10:58]

Berlin-Charlottenburg, Büro cosy living [10:56]

Berlin-Lichtenberg, Safe House [11:19]

Berlin-Dahlem, Villa Morgencron [11:30]

Berlin-Lichtenberg, Safe House [11:47]

ZWEI: Monster

Dienstag, 12. Januar

Berlin-Dahlem, Villa Morgencron [12:05]

Berlin-Tiergarten, LKA-Gebäude, Büro KHK Jensen [12:33]

Berlin-Dahlem, Villa Morgencron [12:35]

Berlin-Tiergarten, LKA-Gebäude, Büro KHK Jensen [13:05]

Brandenburg, bei Jüterbog, Ex-DDR-Kaserne [13:50]

Berlin-Charlottenburg, Wohnung Devin Siebert [14:03]

Berlin, Pkw Kilroy [14:26]

Berlin-Lichtenberg, Safe House [14:59]

Berlin-Charlottenburg, Wohnung Devin Siebert [15:10]

Berlin-Lichtenberg, Safe House [15:15]

Brandenburg, bei Jüterbog, Ex-DDR-Kaserne [15:40]

Berlin-Tiergarten, LKA-Gebäude, Büro KHK Jensen [16:54]

Berlin-Spandau, Zuchtanstalt [19:28]

DREI: Block O

Dienstag, 12. Januar

Berlin-Charlottenburg, Wohnung Devin Siebert [19:34]

Berlin-Spandau, Hotel Unter den Kisseln [19:56]

Berlin-Charlottenburg, Wohnung Devin Siebert [21:44]

Berlin-Schöneberg, Bülowstraße [21:45]

Berlin-Spandau, Hotel Unter den Kisseln [21:46]

Berlin-Charlottenburg, Wohnung Devin Siebert [21:47]

Berlin-Schöneberg, Bülowstraße, Wohnungsbordell [21:48]

Berlin-Spandau, Pkw Max Lohmeyer [21:51]

Berlin-Charlottenburg, Wohnung Devin Siebert [22:14]

Berlin-Spandau, Pkw Max Lohmeyer [22:33]

Berlin-Charlottenburg, Wohnung Devin Siebert [22:37]

VIER: Job

Mittwoch, 13. Januar

Berlin-Spandau, Zuchtanstalt [00:07]

Berlin-Charlottenburg, Wohnung Devin Siebert [00:21]

Berlin-Schöneberg, Bülowstraße, Wohnungsbordell [21:56]

Berlin-Charlottenburg, Pkw Max Lohmeyer [01:03]

Berlin-Charlottenburg, Pkw Perlsberg [01:53]

Berlin-Charlottenburg, Spreeblick-Areal, Tiefgarage [01:57]

Berlin-Charlottenburg, Spreeblick-Areal [02:13]

Berlin-Charlottenburg, Spreeblick-Areal, Wohnung Devin Siebert [02:15]

Berlin-Charlottenburg, Spreeblick-Areal, Apartment 32 [02:23]

Berlin-Charlottenburg, Spreeblick-Areal, Wohnung Devin Siebert [02:16]

Berlin-Charlottenburg, Spreeblick-Areal, Wohnung Devin Siebert [02:28]

FÜNF: Zorn

Mittwoch, 13. Januar

Berlin-Charlottenburg, Pkw Tuchalsky [03:15]

Berlin-Mitte, Pkw Max Lohmeyer [03:37]

Berlin-West, Pkw Tuchalsky [03:47]

Berlin-Charlottenburg, Spätkauf Günal [04:07]

Berlin-Moabit, Apartment Svenja Wuttke [04:37]

Berlin-Spandau, Zuchtanstalt, Tiefgarage [05:23]

Berlin-Heiligensee, Büchnerstraße [05:37]

Berlin-Steglitz, Klinik Dignity of Youth, Einheit 37/38 [06:57]

Berlin-Steglitz, Klinik Dignity of Youth, Lobby [08:35]

Berlin-Steglitz, Klinik Dignity of Youth, Einheit 37/38 [08:41]

Berlin-Steglitz, Klinik Dignity of Youth [08:43]

Berlin-Steglitz, Klinik Dignity of Youth, Station 5-1 [08:56]

Berlin-Steglitz, Klinik Dignity of Youth, Einheit 37/38 [10:08]

Berlin-Steglitz, Klinikgelände Dignity of Youth, WG Makowski/Ballhaus [10:15]

Berlin-Steglitz, Klinik Dignity of Youth, Einheit 37/38 [10:17]

Berlin-Steglitz, Klinik Dignity of Youth, Lobby [10:46]

Berlin-Tiergarten, LKA-Gebäude, Büro KHK Jensen [12:37]

SECHS: Sodom

Mittwoch, 13. Januar

Berlin-Steglitz, Klinikgelände Dignity of Youth, WG Makowski/Ballhaus [14:03]

Potsdam, Brandenburger Tor, Pkw Jensen [14:07]

Berlin-Steglitz, Klinik Dignity of Youth, Einheit 37/38 [14:26]

Berlin-Charlottenburg, Spreeblick-Areal [14:32]

Berlin-Steglitz, Klinik Dignity of Youth, Einheit 37/38 [14:44]

Berlin-Charlottenburg, Spreeblick-Areal [15:13]

Berlin-Steglitz, Klinik Dignity of Youth, Einheit 37/38 [15:24]

Berlin-Spandau, Zuchtanstalt, Clubebene [15:39]

Berlin-Spandau, Zuchtanstalt, Ebene -1 [16:11]

Berlin-Spandau, Zuchtanstalt, Ebene -2 [16:26]

Berlin-Spandau, Pkw Perlsberg [16:32]

Berlin-Dahlem, Villa Morgencron [16:56]

Berlin-Steglitz, Klinik Dignity of Youth, Haus P [17:44]

Berlin, Pkw Perlsberg [17:57]

SIEBEN: Schloss

Samstag, 16. Januar

Indonesien, Timorsee, MS Catalina [08:17]

Indonesien, Maipaan, Osthafen [10:25]

Maipaan, Highway, Pkw Don Pedro [12:15]

Maipaan, Colonia, Haus des Jefe [14:10]

Maipaan, Westhafen [15:34]

Maipaan, Jagdschloss, außen [16:50]

Maipaan, Jagdschloss, zweiter Stock, Trakt links [16:57]

Maipaan, Jagdschloss, zweiter Stock, Zimmer 9 [17:03]

Maipaan, Jagdschloss, zweiter Stock, Flur und Bad [17:05]

Maipaan, Jagdschloss, zweiter Stock, Flur und Zimmer 10 [17:12]

Maipaan, Jagdschloss, zweiter Stock, Trakt rechts [17:23]

Maipaan, Jagdschloss, zweiter Stock, Zimmer 4 [17:44]

Maipaan, Jagdschloss, zweiter Stock, Zimmer 4 [17:53]

ACHT: Tod

Samstag, 16. Januar

Maipaan, Jagdschloss, zweiter Stock, Bad [17:56]

Maipaan, Bergtunnel [18:03]

Maipaan, Jagdschloss, zweiter Stock, Zimmer 4 [18:04]

Maipaan, Bergtunnel [18:07]

Maipaan, Bergtunnel, Rattenschott [18:09]

Maipaan, Bergtunnel, Außentor [18:23]

Maipaan, Urwald, Grab [18:31]

Maipaan, Urwald, Unterschlupf [18:48]

Maipaan, Urwald, Ritualplatz [20:07]

Maipaan, Urwald, Pfad [20:11]

Maipaan, Urwald, Lichtung [20:27]

Maipaan, Westküste, über den Klippen [20:44]

Maipaan, Westküste, Wilderersteig [21:37]

Maipaan, Westküste, Strand [01:53]

Timorsee, Kutter Wayan [16:19]

Epilog

Nachwort

Prolog

Die Tür geht auf, Daria nimmt es nur verschwommen wahr. Ein weißer Schemen wabert herein, ein Arzt, denkt sie, und die Lider fallen ihr wieder zu.

Jemand beugt sich über sie, Daria zwingt sich, die Augen zu öffnen, ein rundes Männergesicht schwebt über ihr wie ein käsiger Mond. »Alles gut«, murmelt der Mann. Er hat einen weißen Kittel an, doch irgendetwas an ihm ist gar nicht gut. Aber was?

Sie kann die Frage nicht festhalten, so wenig wie die Bettdecke, die er ihr mit einem Ruck wegzieht. »Nur eine kleine Untersuchung«, flüstert er.

Er hat eine Halbglatze mit zotteligem Haarkranz, und seine Nase ist zu lang. Außerdem gummiweich, als sie gegen Darias Wange stupst. Sie erschauert, so einen Arzt hat sie hier nie gesehen. Doch das muss nichts bedeuten. Seit sie in der Kinderklinik ist, kommt alle naselang jemand in ihr Zimmer, um sie zu untersuchen, zu füttern, ihren Tropf auszutauschen.

»Dari, Kleines, ich bin’s«, raunt er ihr ins Ohr. »Ich bin jetzt immer für dich da.« Während sie wieder wegdämmert, sickern die Worte ganz langsam in sie ein. Mein Papa, denkt sie, jetzt wird wirklich alles gut.

Als sie erneut zu sich kommt, liegt er bei ihr im Bett. Papa. Schlaftrunken schmiegt sich Daria an ihn. Ihr Leben lang hat sie auf ihn gewartet.

»Dari, Liebes, wie schön du bist.« Er schiebt ihr das Nachthemd hoch.

Sie verkrampft sich am ganzen Körper. Das ist nicht Papa, und ein Arzt ist er auch nicht. Sie will ihn wegdrücken, aber er ist schwer und hart wie ein Baum. Sie will schreien, da schnellt ein fetter Wurm in ihren Mund. Daria würgt und ringt um Luft. Der Wurm ist schleimig und schmeckt nach verdorbenem Fleisch. Seine Hand legt sich wie eine Zange um ihren Unterkiefer. Er gräbt die Zähne in ihre Lippen und schlürft ihr hervortröpfelndes Blut.

Mit der anderen Hand erkundet er ihren Körper, seine Finger sind rau und rücksichtslos. Er stößt ihr seine Zunge so tief in den Rachen, dass Daria vor Angst und Atemnot zu sterben glaubt.

Klopfen an der Tür. Unwirsch hält er inne. Können die Idioten nicht lesen? Schließlich hat er draußen das Schild angebracht:

Patientenbefragung!

ZUTRITT VERBOTEN!

Was daran ist so schwer zu verstehen? Haben diese Kretins immer noch nicht kapiert, dass niemand stören darf, wenn er Patienten interviewt – zusammen mit dem Doktor oder auch, wie jetzt eben, allein?

Erneutes Klopfen, zaghaft wird die Klinke heruntergedrückt. Natürlich ohne Erfolg, er hat zusätzlich abgeschlossen, damit ihm keiner die Party ruiniert. Trotzdem ist es eine Sauerei, ihn hier zu stören. Gerade war er ein bisschen in Fahrt gekommen, jetzt ist er total abgetörnt.

Endlich hört das Klopfen und Klinkendrücken auf. Er wendet sich wieder dem Mädchen zu, leckt sich ihr Blut von den Lippen. »Wie süß du schmeckst, Kleines.« Ihr Körper ist noch so kindlich, als wäre sie nicht vierzehn, sondern höchstens elf.

Daria spürt, dass sie gleich das Bewusstsein verliert. Alles geht in ihrem Kopf durcheinander. Ein Fremder kommt hier doch gar nicht rein. Also ist es doch mein Papa? Nein, bestimmt ein Arzt, aber was macht er mit mir? Seine Hände sind überall. Oder bildet sie sich das nur ein? Im nächsten Moment glaubt sie, es wäre Nikki, der junge Pfleger, der sie immer so liebevoll betreut. Aber sie ist so beduselt, sie kann nicht klar sehen, noch weniger klar denken.

Der Mann schiebt etwas in sie hinein. Daria will sich zusammenkrümmen, doch ihr Körper gehorcht nur noch ihm.

Er steht neben ihrem Bett, und überall ist Blut. Okay, er hat die Zügel ziemlich schleifen lassen, wenn auch nur für ein paar Minuten. Höchstens für eine halbe Stunde oder so, und er bereut keinen Augenblick davon. Auch wenn er zugeben muss, dass er einen ziemlichen Schlamassel angerichtet hat.

Schlamassel, genau, denkt er und beruhigt sich wieder. Massaker wäre viel schlimmer, jedenfalls hier, mitten in Berlin.

Das Mädel ist nicht mehr vorzeigbar, da gibt es kein Vertun. Aber was soll’s, darum geht es ja letzten Endes, sagt er sich. Aus sich selbst hervorzuschießen wie ein Flaschengeist aus seinem Gefäß. Ein furchtbarer, grässlich mächtiger Geist.

Mit all den Bisswunden und Quetschungen sieht die Kleine ziemlich hinüber aus. Sie ist bestimmt nicht irgendwie tot oder auch nur schwer verletzt, aber er kriegt sie trotzdem nicht wieder so zurechtgemacht, dass der Schlamassel als Allergie oder was auch immer durchgehen würde. Die sieht wie von Ratten angefressen aus. Was soll’s, das biegt der Doktor schon hin.

Er bückt sich zu seiner Jeans, die er mit den restlichen Klamotten auf den Boden geworfen hat. Er fingert sein Smartphone aus der Hosentasche und ruft den Doktor an. Mein Laufbursche, so nennt er ihn immer, wenn er ihn ärgern will.

»Hallo?«, meldet sich der Laufbursche.

»Die Kleine – Daria, ja? Die wird jetzt mal zügig isoliert«, ordnet er an. »Auf Intensiv, oder was weiß ich. Wegen Rückfall, Lebensgefahr, blabla, da fällt dir schon was ein.« Er klemmt sich das Smartphone zwischen Schulter und Ohr, klaubt den Arztkittel – den Laufburschenkittel – auf und wischt das Blut von sich herunter. »Außerdem brauche ich Ersatz. Dass die Kleine so schnell schlappmacht, ist ganz klar gegen die Regeln.«

»Gegen die Regeln?« Der Doktor klingt entgeistert.

»Ihr braucht mich, also haltet die Abmachung ein.« Er knüllt den Kittel zusammen und lässt ihn neben dem Mädchen aufs Bett fallen. »Als Nächstes will ich einen Jungen. Nicht dich, Laufbursche, mach dir keine Hoffnungen, sondern einen knackfrischen Knabenarsch. Keinen Tag älter als vierzehn, kapiert?«

Er beendet das Gespräch, bevor der Laufbursche weitere dämliche Fragen stellen kann.

EINS: Frost

Dienstag, 12. Januar

Berlin-Heiligensee, Wohnhaus Daniel Makowski [00:08]

Mitternacht ist vorbei, als sich Ria Hunold aus Niklas Makowskis Umarmung löst. »Ich muss jetzt wirklich los, Nikki.« Sie schiebt ihn sanft von sich weg, rappelt sich von der Couch auf und schafft es gerade noch rechtzeitig, den Kopf unter der Dachschräge einzuziehen. »Morgen früh löse ich dich hier ab.«

Sie zieht Strümpfe, Jeans und Pulli an, schnappt sich ihren Rucksack und geht zur Tür. Nikki springt gleichfalls auf und kommt hinter ihr her, als sie den schmalen Flur entlanggeht und die absurd steile Treppe mit den knarrenden Stufen hinunterklettert.

Das Haus von Nikkis Vater wirkt von innen noch ärmlicher als von außen. Und das will wirklich etwas heißen, mit seiner fleckigen Fassade, den morschen Fenstern und dem notdürftig geflickten Dach sieht es fast schon abrissreif aus.

Nikki läuft auf nackten Füßen hinter Ria die Treppe herunter und redet unablässig auf sie ein. Er war auch vorher schon schwer verliebt in sie, doch jetzt scheinen die letzten Dämme gebrochen. Sie hat ihm versprochen, vorübergehend hier bei seinem Vater einzuziehen, und er hat genauso reagiert, wie Perlsberg, ihre Chefin, es vorhergesagt hat. »Er wird dir die Füße küssen, Ria.« Nicht nur die Füße, denkt sie. Und dabei unterbricht er sich nur, um Luft zu holen oder ihr zum hundertsten Mal zu versichern, wie dankbar er ihr ist.

Der arme Kerl war wirklich verzweifelt, sagt sich Ria, während sie sich in dem altmodischen kleinen Bad die Hände wäscht und mit tropfnassen Fingern durch die kurzen, dunkelbraunen Haare fährt. Der Boiler ist zwar mit lautem Klacken angesprungen, als sie den Warmwasserhahn aufgedreht hat, aber das Wasser bleibt eiskalt.

Ihr Spiegelbild sieht distanziert und angespannt aus. Sie fühlt sich gestresst, weil das hier auf grässliche Weise schiefgehen kann, und Nikki tut ihr leid.

Er glaubt, sie würde ihm helfen, sein Problem zu lösen, indem sie auf seinen dementen Daddy aufpasst. Aber in ein paar Tagen wird sie spurlos aus seinem Leben verschwunden sein, und dann fangen seine Probleme möglicherweise erst an. Doch daran will sie jetzt nicht denken. Sie ist so schon nervös genug. Hoffentlich weiß Perlsberg wirklich, was sie tut. Was ich hier auf ihr Geheiß hin tue.

Sie klatscht sich kaltes Wasser ins Gesicht, dann trocknet sie sich umständlich die Hände ab. Perlsberg wartet seit Stunden auf sie, und ihre Chefin ist die ungeduldigste Person, mit der sie jemals zu tun hatte. Aber aus irgendeinem Grund kann sich Ria noch immer nicht entschließen, die beiden hier allein zu lassen.

Vater und Sohn Makowski, die sich erst vor sieben Jahren kennengelernt haben, nachdem eine längst verflossene Liebe von Daniel eines Tages hier aufgekreuzt war. Vor seinem heruntergekommenen Fünfzigerjahre-Häuschen jottwehdeh in Heiligensee. Eigentlich war das keine Liebe, sondern eine romantikfreie Kurzzeitliaison zwischen Daniel Makowski, damals Kellner beim Bärenwirt in Tegel, und einer gewissen Marion Holler, die auf der Suche nach einer Bleibe war. Zwei Tage zuvor war sie fristlos aus ihrem möblierten Apartment geflogen, »wegen fortgesetzter Zweckentfremdung als Wohnungsbordell«, wie es im Gerichtsurteil hieß. Aber das fand Nikkis künftiger Vater erst nach der zweiten Nacht mit ihr heraus. »Von einer plötzlichen Unruhe getrieben« habe er ihre Handtasche durchsucht, während sie unter der Dusche war, gestand er viel später seinem Sohn. In der Tasche fand er das zerknitterte Gerichtsurteil und den »Bockschein« vom Gesundheitsamt Berlin-Charlottenburg, mit dem Marion Holler bescheinigt wurde, nicht an Syphilis oder sonstigen Geschlechtskrankheiten zu leiden.

Nikkis Vater, zeitlebens ein Einzelgänger, war erbost, aber vor allem erleichtert. Erbost, weil er auf eine Nutte hereingefallen war, erleichtert, weil sie ihm einen Grund geliefert hatte, sie abzuservieren. »Wenn man sich erst mal an eine gewöhnt hat, ist es viel schwerer«, so einer der späten väterlichen Ratschläge für Niklas. Er setzte sie vor die Tür, und keiner von beiden ahnte, dass sie bei ihrem Two-Nights-Stand ein Kind gezeugt hatten.

Niklas kam ein halbes Jahr nach seiner Geburt zu Pflegeeltern. Es war die erste Station auf einer langen, wechselvollen Reise durch Kinderheime und zeitweilige Ersatzfamilien. Seine Mutter bekam er oft über lange Zeiträume nicht zu sehen, aber irgendwie gelang es ihr, den Kontakt nicht gänzlich abreißen zu lassen. Bei einem ihrer seltenen Zusammentreffen starrte sie ihn plötzlich an, als sähe sie ihn zum ersten Mal. »Jetzt weiß ich, wer dein Vater ist!«

Nikki war gerade in die vierte Klasse gekommen, und er vergaß fast zu atmen, als er diese Worte von ihr hörte. Mehr oder weniger Tag und Nacht dachte er über nichts anderes nach, malte sich aus, wer sein Vater sein könnte, wie sie sich durch einen glücklichen Zufall finden und einander in die Arme fallen würden. Auch seine Mutter hatte er mit diesem Thema schon tausendmal gelöchert, bei jedem Besuch von ihr, am Telefon und in langen, ungelenken Briefen. Aber sie hatte immer behauptet, dass sie sich »leider nicht erinnern« könne. »Weißt du, Nikkilein, damals gab es in meinem Leben ein paar Drinks und ein paar Männer zu viel.«

Und plötzlich erinnerte sie sich doch! Dabei gab es in ihrem Leben nach wie vor von beidem viel zu viel, soweit er das beurteilen konnte. Aber das sagte er natürlich nicht. Aus Erfahrung wusste er, wie launisch sie sein konnte. Also hielt er die Luft an und hoffte, dass sie von sich aus weiterreden würde.

»Du siehst ihm wie aus dem Gesicht geschnitten aus«, fuhr sie schließlich fort. »Er war kein schlechter Kerl, hat nicht viel geredet, aber wozu auch. Und weißt du was, er hat sogar ein eigenes Haus. Hatte er wenigstens damals.« Sie schaute versonnen vor sich hin. »Willst du, dass ich ihn für dich suche?«

Er schrie »Ja!« und »Bitte, Mama!«, und er sah an ihrem Gesichtsausdruck, dass sich ihre Gedanken schon wieder von ihm entfernten. »Versprich es mir, Mama!«, bettelte er. »Kannst du mir nicht schon mal sagen, wie mein Papa heißt? Was hat er für ein Auto? Und sehe ich wirklich aus wie er?«

Sie hörte ihm kaum noch zu. »Geh mir nicht auf die Nerven«, sagte sie zum Abschied. »Ich hab dir doch gesagt, dass ich ihn für dich suche. Aber mach dir keine großen Hoffnungen, das ist alles so lange her.«

Von da an ließ sie ihn zappeln, noch ganze fünfzehn Jahre lang. Bei jedem Zusammentreffen bekniete er sie, ihm zu sagen, wie sein Vater hieß, wo sie ihn kennengelernt hatte, wo das Haus stand, in dem er angeblich gezeugt worden war. Jedes Mal versprach sie, jetzt aber wirklich nachzusehen, ob er »überhaupt noch unter den Lebenden« sei.

Doch erst als sie selbst, an Speiseröhrenkrebs erkrankt, nur noch wenige Monate übrig hatte, machte sie ihr Versprechen endlich wahr. Niklas war mittlerweile sechsundzwanzig und arbeitete als Krankenpfleger in der Kinderklinik der Stiftung Dignity of Youth in Berlin-Steglitz. Sein Vater war siebzig, längst im Ruhestand und noch eigenbrötlerischer, als Marion ihn in Erinnerung hatte. Trotzdem erkannte sie ihn sofort. Kein Wunder, er sah aus wie Nikki in zerknittert.

Zuerst wollte er sie an der Haustür abfertigen. Er halte »nicht das Geringste davon, Erinnerungen aufzuwärmen«, versicherte er ihr. Als sie erwähnte, dass er ihr in einer ihrer zwei Nächte vor siebenundzwanzig Jahren ein Kind gemacht habe, wurde sein Gesicht noch verschlossener. »Mensch, Dany, der Knabe sieht aus wie du in deinen besten Zeiten!«, brach es schließlich aus ihr heraus.

Dieser Satz erwies sich als Sesam-öffne-dich. Der stark gealterte Dany komplimentierte sie herein, bewirtete sie mit Discounter-Sekt und fragte sie stundenlang nach seinem Sohn aus. Dabei hatten sie beide zeitweise Tränen in den Augen, vor Rührung oder aus krankheits- beziehungsweise altersbedingter Schwäche. »Sag ihm, ich will ihn sehen«, trug er ihr abschließend auf. »Und zwar schnellstmöglich.«

Ria Hunold schneidet ihrem Spiegelbild eine Grimasse. Was für eine verrückte Story. Vater und Sohn, beide überglücklich, weil sie sich so unverhofft gefunden hatten. Und der eine sieht wirklich wie eine jüngere Version des anderen aus.

Aber die Idylle dauerte nur wenige Jahre. Bald wurde Niklas klar, dass sein Vater an beginnender Demenz litt. Er bekniete seine Vorgesetzten von der Stiftung, ihn bei der Betreuung des mehr und mehr pflegebedürftigen alten Herrn zu unterstützen. Die Rente seines Vaters und sein eigenes Einkommen reichten bei Weitem nicht für häusliche Vollzeitbetreuung, und ins Heim wollte Niklas ihn auf keinen Fall geben.

Normalerweise scheuten sie bei Dignity of Youth keine Mühe, um als vorbildliche Arbeitgeber zu glänzen. Auch Niklas hatte schon mehrfach von der Großzügigkeit der Stiftung profitiert, doch diesmal ließen sie ihn im Regen stehen. Einen Heimplatz könne man für den alten Mann organisieren, kein Problem, aber für häusliche Pflege von Angehörigen der Belegschaft gebe es kein Budget. Sie erinnerten Nikki daran, dass »enge Außenkontakte« nicht gern gesehen seien. Das entsprach der generellen Philosophie der Stiftung, die ihre Mitarbeiter fast ausschließlich aus Waisenheimen rekrutierte, ihnen einzigartige Karrierechancen bot, dafür aber auch unbegrenzte Loyalität und unermüdlichen Einsatz für die gemeinsame gute Sache erwartete.

Was im Fall Makowski ein Fehler war, sagt sich Ria und verlässt das schimmlig riechende Badezimmer. Gut für uns, schlecht für Dignity. Und möglicherweise auch für Nikki.

Sie hat sich nicht in ihn verliebt, dafür ist sie zu professionell, auch wenn es sich um ihren ersten großen Einsatz handelt. Aber sie hat Angst, dass sie ihn in etwas hineinziehen – oder schon gezogen haben –, aus dem er nicht mehr unbeschädigt herauskommen kann.

»Ich bring dich noch raus«, flüstert Niklas, der in der Diele auf sie gewartet hat.

Sein Vater liegt im Zimmer gegenüber in seinem Bett und schläft. Falls er nicht still und leise wieder aufgestanden ist, um bei minus zwanzig Grad Celsius draußen spazieren zu gehen. In Pyjama und Pantoffeln, wie vor ein paar Tagen erst. Da wurde er glücklicherweise von einer Nachbarin entdeckt und ins Haus zurückgebracht, bevor er sich eine Lungenentzündung oder Schlimmeres holen konnte.

»Keine gute Idee«, sagt Ria. Sie ist in ihre Fellstiefel geschlüpft und zieht auch noch den dick gefütterten Parka an. Nikki dagegen ist nackt bis auf die himmelblauen Boxershorts und einen fadenscheinigen Frotteebademantel aus väterlichen Beständen. Laut Personalausweis ist er dreiunddreißig, aber er sieht wie Mitte zwanzig aus. Auch Daniel hat mit seinen fast achtzig immer noch etwas Jungenhaftes.

»Du würdest dir das hier abfrieren.« Sie stupst ihm gegen das betreffende Körperteil und geht dann schnell zur Haustür. »Morgen kurz vor acht bin ich wieder hier.« Sie pustet ihm einen Luftkuss zu und ist draußen, bevor er noch etwas sagen oder sie aufs Neue umarmen kann.

Nicht, dass es sich unangenehm anfühlen würde, von ihm umarmt zu werden. Ganz im Gegenteil. Aber um ihre Gefühle geht es hier nicht.

Sie wird nach Hause fahren, hat sie ihm erklärt, ein paar Sachen zusammenpacken und ihrer Chefin eine dienstliche Mitteilung schreiben: Aus privaten Gründen müsse sie in den nächsten Tagen im Home Office arbeiten. Das sei kein Problem, hat sie zu Niklas gesagt. Offiziell arbeitet sie bei cosy living, einem britischen Immobilienunternehmen mit Sitz in Ku’damm-Nähe. Ihre Chefin sei eine unkomplizierte, umgängliche Frau, hat sie Nikki versichert, doch das ist von der Wahrheit weit entfernt. Wie mehr oder weniger alles, was sie ihm über ihr angebliches Leben erzählt hat. Angefangen bei ihrem eigenen Namen.

Ria geht durch den schlauchförmigen Vorgarten und zieht das Gartentörchen auf. Es ist stockfinster und so kalt wie in einer Kühltruhe. Die Büchnerstraße könnte auch auf dem Mond statt in Heiligensee liegen, so ausgestorben wirkt hier alles. Sämtliche Fenster dunkel und die nächste funktionierende Straßenlaterne fünfzig Meter entfernt. Trotzdem hat Ria ihre Kapuze übergezogen und hält zusätzlich den Kopf gesenkt.

Gestern Abend hat Niklas noch Splitt auf dem schmalen Gartenweg und auf dem Bürgersteig vorm Haus gestreut. Am Wochenende hat es ein wenig geschneit, doch der Schnee hat sich längst in eine tückisch glatte Eisfläche verwandelt. Genauso wie sein Leben. Armer Nikki.

Ria steigt in den hellblauen Hyundai i20, den sie am Rand des Wendehammers geparkt hat. Absichtlich hat sie die Patientenakte nicht mehr erwähnt, die er ihr morgen Nachmittag übergeben will. Sonst bekommt er es doch wieder mit der Angst. Er hat sich extra den halben Tag freigenommen, auf ihr Drängen hin, »du kümmerst dich so lange um Dany-Daddy, und ich gehe mit der Akte zur Polizei«. Er nickte, wenn auch mit einem Gesicht wie bei Zahnweh. Im Bett hat sie ihm Wünsche erfüllt, die er ihr kaum ins Ohr zu flüstern wagte, Jungenfantasien, ausschweifend, harmlos. Falls nötig, wäre sie noch viel weiter gegangen, »alles, um dich glücklich zu machen, Nikki«, und damit er ihr endlich die verdammte Akte bringt. Die Uhr im Armaturenbrett zeigt 00:17 Uhr, als Ria ihren schwarzen City-Rucksack auf den Beifahrersitz wirft und losfährt.

Berlin-Heiligensee, Wohnhaus Daniel Makowski [03:26]

Kurz vor halb vier, Kilroy pirscht sich an die Bruchbude heran. Eine Zeit lang fand er das total geil: zwischen Mitternacht und Morgengrauen durch die Gegend schleichen und in Häuser einsteigen. Mal in Butzen wie die hier, dann wieder in Villen wie die, die er selbst mittlerweile bewohnt. Immer in seiner schwarzen Motorradkluft, mit Stiefeln und Helm wie jetzt auch. Bevor die Dingelchen richtig wach waren, hatte er den Lederanzug abgestreift wie eine Schlangenhaut. Und glitt zu ihnen in die Kiste, auf sie drauf, in sie hinein. Sie oder ihn, ganz egal. Hauptsache, jung. Hauptsache, sehr jung. Hauptsache, sie zuckten und krümmten sich unter ihm. Hauptsache, er spürte ihre panische Angst.

Doch mittlerweile hat er keinen Bock mehr auf solche Nacht-und-Nebel-Aktionen, schon gar nicht bei minus zwanzig Grad. Die sind schließlich nicht nur mühsam, sondern auch scheißgefährlich. Lieber lässt er sich die Beute vor die Flinte treiben oder gleich auf dem Silbertablett servieren. Aber die Orangs gaben keine Ruhe. »Wer es verbockt, muss es in Ordnung bringen. Du kennst die Regeln, Kilroy, du hast sie wie wir alle abgenickt. Also sieh zu, dass du den Schlamassel beseitigst.«

»Ja, okay, mach ich dann schon«, lenkte er irgendwann ein. Damit sie endlich Ruhe gaben, aber von wegen, der Oberaffe ließ nicht locker. »Heute Nacht bringst du das in Ordnung«, sagte er mit dieser absurd tiefen Stimme und starrte Kilroy an.

Kilroy lässt sich so leicht von keinem einschüchtern. Er war früher mal Mittelgewichtsboxer, und auch wenn er im Lauf der Jahre Muskelmasse abgebaut hat, kann er sich mit seiner Rechten immer noch Respekt verschaffen. Den Doktor hat er mal mit einem einzigen Punch auf die Bretter geschickt, seitdem frisst ihm der Laufbursche aus dem Handschuh. Aber der Oberaffe mit dem Narbenzickzack auf der Stirn ist eine andere Liga. Bei dem ist alles aus Stein, denkt Kilroy. Seine Fäuste und sein Ego, sein Schwanz und sein Herz.

Kilroy dagegen hat ein puddingweiches Herz. Wenn er zu Hause in Erinnerungen schwelgt, kommen ihm regelmäßig die Tränen.

Aber egal jetzt. Er muss in die Scheißbutze hier rein und für Ruhe und Ordnung sorgen, sonst wirft Narbenschädel ihn den Ratten zum Fraß vor. Dabei ist es doch nicht seine Schuld, wenn die ihre Leute nicht unter Kontrolle haben. Was kann er dafür, dass dieser kleine Scheißer überall rumschnüffelt? Wie heißt der noch gleich? Niklas Makowski. Mal sehen, Niklas, was du in deinem Sack hast.

»Wahrscheinlich hat der Junge schon angefangen, rumzuquatschen«, so Narbenschädel, während er Kilroy mit Augen wie Vulkanquarz niederstarrte. »Seinem Alten was erzählt und vielleicht auch der kleinen Schlampe, die er neuerdings an der Backe hat. Also stopf ihnen das Maul. Jetzt!«

Also steht Kilroy jetzt hier draußen in Heiligensee, fickt bei Scheißfrost das Scheißtürschloss mit der Scheißplatincard auf und ist drinnen.

Leise schließt er die Tür und lauscht. Alles still. Er steht in einer eh schon engen Eingangsdiele, die zusätzlich mit Plunder zugestapelt ist. Wandgarderobe, Schuhschrank, Sitzbank, Kunststoffteppich, alles uralt, zertrampelt und zerschrammt. Eine Wandlampe mit Tropfenglühbirne funzelt vor sich hin. Kilroy fühlt sich wie in einer Tropfsteinhöhle, so eng und verwinkelt ist es hier. Dazu brutheiß. Und er mit seiner Ledermontur. Die muss er unbedingt anbehalten, einschließlich Stiefeln und Helm, das haben die Orangs ihm mindestens tausendmal eingeschärft. »Du darfst keine Spuren hinterlassen« und blabla. Als ob er geistig minderbemittelt wäre. Als ob er nicht seit vielen Jahren auf Tour wäre, ohne jemals erwischt worden zu sein. Na gut, ein paarmal war es verdammt knapp. Aber trotzdem, das mach mir erst mal nach, Narbenschädel.

Er zieht die Bikerhandschuhe aus und lässt sie auf den Schuhschrank fallen. Stattdessen pult er die Latexfingerlinge, die der Doktor ihm noch aufgedrängt hat, aus der sterilen Verpackung und zwängt seine Hände hinein. »Lass es wie einen aus dem Ruder gelaufenen Einbruch aussehen. Mach alles klar und hau sofort wieder ab, ohne eine Spur zu hinterlassen«, dröhnt Narbenschädel in seinem Kopf.

Der verdammte Oberaffe bildet sich auch noch was auf seine Stimme ein, denkt Kilroy. Vor ein paar Tagen erst musste er mal wieder mit anhören, wie sie Narbenschädel wegen seiner angeblich so umwerfenden Bassstimme anhimmelten. Mit der er angeblich alle in Verzückung versetzt, in Trance, in ekstatische Zuckungen und was sonst noch. Kilroy könnte jetzt noch kotzen, wenn er daran denkt, wie sie sich bei ihm eingeschleimt haben. Wie sie ihm regelrecht in den Arsch krochen, nicht nur der Doktor, sondern auch etliche Orangs, denen Kilroy ein bisschen mehr Mumm zugetraut hätte. Aber nein, sie reihten sich auf und krochen ihm einer nach dem anderen in den Arsch.

Dabei bin ich der mit der umwerfenden Stimme, denkt Kilroy. Das Cover der Rolling Stone-Ausgabe, in der er als Mr. Golden Voice gefeiert worden ist, hängt hinter Glas bei ihm daheim. Von seiner Mutter eigenhändig eingerahmt. Das ist zwar fünfzehn Jahre her, sagt er sich, aber auch als Sänger hab ich immer noch tausendmal mehr drauf. Als Sänger, Boxer und überhaupt.

Von der Diele gehen vier Türen ab, zwei links, zwei rechts. Geradeaus führt eine schmale Treppe ins Dachgeschoss. Die Tür vorne rechts steht offen, dahinter zeichnen sich die Umrisse einer altmodischen Küche ab. Töpfe, Pfannen, Riesenlöffel an der Wand über dem klumpfüßigen Herd. Das öde Stillleben vom Mond beleuchtet, der durch zwei schmale Fenster funzelt. Auch die Tür daneben und die gegenüber sind so weit geöffnet, dass Kilroy von der Diele aus die Räume dahinter erkennen kann. Rechts das Bad mit Boiler überm Waschbecken und Wanne vis à vis. Links das winzige Wohnzimmer, gleichfalls mit Plunder vollgepfercht. Schrankwand, Fernsehsessel, absurd überdimensionierter Tisch.

Logischerweise wird der Alte sein Schlafzimmer hier unten haben, kalkuliert Kilroy. Der ist schon weit über siebzig, der kommt doch die Treppe kaum noch hoch. Und der Junge und seine Schlampe pennen oben. Also erst den Opa?

Kilroy will sich am Kopf kratzen, seine Latexfinger quietschen über den schwarzen Helmlack. Scheißheizungshitze, flucht er im Stillen. Die können doch froh sein, wenn sie aus ihrem Elend erlöst werden. Aber wenn er sich hier schon die Nacht um die Ohren hauen muss, will er wenigstens die guten alten Zeiten aufleben lassen. So ein Tattergreis hat doch sowieso keine Freude mehr am Leben. Dafür kriegt er jetzt zumindest einen spaßigen Tod spendiert.

Kilroy geht zur Tür hinten links und macht sie auf. Bingo, da liegt der Oldie in seinem Bett. Der Mund offen, das Gebiss auf dem Nachttisch grinst sich eins. Kilroy grinst zurück. 03:39. Schaurig rot schimmern die Leuchtziffern an dem altmodischen Wecker.

Er setzt sich auf den Bettrand und zieht dem Alten das Kissen unterm Kopf weg. Makowski senior röchelt, seine Lider flattern, die eingesunkenen Lippen zucken, aber er verpasst seine Chance. Schafft es einfach nicht, ein letztes Mal wach zu werden. Ein letztes Mal einem Mitmenschen in die Augen zu schauen, denkt Kilroy, mir. Er ist ganz ergriffen, wie immer, wenn er sich in einer Reihe mit anderen Menschen sieht. Durch die unsichtbaren Bande der Humanität verknüpft und blabla.

Er will sich über die Augen wischen, aber da ist der verdammte Helm. Stattdessen drückt er das klumpige Kissen ins Greisengesicht. Der alte Mann röchelt und zappelt. Kilroy hockt sich rittlings auf den knochigen Rumpf, stemmt seine Ellbogen aufs Kissen, und da ist es auch schon vorbei.

Der Opa unter ihm erschlafft. Das darf doch nicht wahr sein, denkt Kilroy, so hat doch keiner was davon. Der Alte hatte keinen ehrenvollen Abgang, nicht mal ansatzweise. Und für ihn selbst ist erst recht nichts rausgesprungen, der Opa hat sich ja weniger als die schwächste kleine Fotze gewehrt. Da war praktisch kein Aufbäumen zu spüren, so gut wie keine Körperspannung, kein nennenswertes Zucken.

Absolut enttäuschend, denkt Kilroy. Auch bei ihm hat sich kaum etwas geregt. Wie auch, verdammt noch mal, bei mors praecox.

Da kommen ihm die Schritte draußen auf der Treppe gerade recht. Von der Diele her schwappt Licht ins Schlafzimmer, in die Leichenkammer, denkt Kilroy und wird doch noch hart. Er rutscht von dem Toten runter und geht hinter dem Sessel in Deckung, auf dem der Alte seine Klamotten absurd akkurat aufgereiht hat. So ein Aufwand für das Lumpenzeug, denkt er. Das kommt jetzt direkt in den Müll.

Makowski junior erscheint in der Tür und dreht das Deckenlicht an. Geblendet blinzelt er ins Zimmer, bekleidet nur mit himmelblauen Boxershorts. Allerliebst, denkt Kilroy.

»Paps?«, murmelt Niklas mit schlaftrunkener Stimme. »Alles in Ordnung bei dir?«

»Und ob«, flüstert Kilroy, während Niklas auf das Bett zugeht. Bevor er bei dem Toten ist, schnellt Kilroy aus seinem Versteck, wirft sich auf den Jungen und reißt ihn zu Boden. Niklas ist schon Anfang dreißig, haben sie gesagt, aber er sieht jünger aus als auf den Fotos. Schmächtig, fast unbehaart. Nicht wirklich jung genug, aber doch zu schade, um ihm sofort den Docht abzudrehen.

Kilroy ballt die Rechte und donnert sie dem Jungen gegen die Schläfe. Der schmale Kopf mit den weit aufgerissenen Augen und dem dichten, dunkelblonden Schopf knallt gegen den Bettfuß. Das Eisengestell scheppert, Niklas seufzt, verdreht die Augen und bleibt still liegen.

»Gut so, Baby.« Kilroy zieht ihm die Hose herunter, greift sich eine Handvoll Eier und Schwanz. Rhythmisch öffnet und schließt er seine Rechte, da fällt ihm die kleine Schlampe ein. Ist die irgendwo oben im Haus? »Komisch«, haben die Orangs gesagt, »die ist so plötzlich aufgetaucht wie ein U-Boot. Lass sie dir auf keinen Fall durch die Lappen gehen, okay?«

So was von okay, denkt Kilroy, während er sich aufrappelt. Draußen in der Diele zieht er die Stiefel aus und schleicht auf Strümpfen die Treppe hoch. Saugeil, fast wie früher. Die mürben Holzstufen knarren leise unter seinem Gewicht. Ende zwanzig soll das Flittchen sein, denkt er, auch nicht mehr taufrisch, aber für zwischendurch geht das schon mal.

Oben gibt es noch mal drei Zimmer, eigentlich nur mickrige Mansarden mit schrägen Wänden. Kilroy pirscht von Tür zu Tür, aber da ist keine U-Boot-Schlampe, nirgends. Im Zimmer hinten links ein Doppelbett, die rechte Seite unbenutzt. Sofa unter der Wandschräge, auf dem Nachttisch Smartphone und Brieftasche. Kilroy greift sich beides und sackt es ein. Aber keine Schlampe weit und breit. Dafür hört er es von unten röcheln.

Also wieder die Treppe runter, in Opas Totenzimmer, und da ist der Junge aufgewacht. Mit blödem Gesichtsausdruck sitzt er da, starrt vor sich hin und begreift nicht, wieso er nackt auf dem Boden vor Daddys Bett hockt.

Warte, ich erklär’s dir. Kilroy stürzt sich erneut auf ihn, verpasst ihm noch ein paar Schläge. Der Junge hebt die Arme, aber Kilroy kommt elegant durch die löchrige Deckung und trifft ihn einmal links, einmal rechts am Kopf. »Träum schön weiter, Kleiner.«

Niklas gehorcht aufs Wort. Er sackt wieder weg und schnappt mit den Lippen, während Kilroy ihn gründlich untersucht. Doktorspiele, macht immer wieder Spaß. Ohne die Latexfingerlinge wäre es allerdings gefühlsechter. Und schade auch, dass der Onkel Doktor seinen Urologenkittel nicht ablegen darf. So wenig wie den Chirurgenhelm, dessen Fenster langsam, aber sicher beschlägt.

Kilroy friemelt mit links Messer und Vaselinetube aus der Brusttasche, ohne mit rechts loszulassen. Diesmal wird er nichts von dem absäbeln, was er in der Hand hält. Nicht schon wieder, denkt er, das hatten wir jetzt oft genug. Obwohl er nie vergessen wird, wie es sich anfühlte, als er mal dreischwänzig vorm Spiegel stand.

Aber Souvenirs kann er heute nicht mitnehmen. Also setzt er das Messer höher an und zieht durch, was er sich vorgenommen hat.

»Kilroy was here«, singt er dabei leise vor sich hin, »Left his name around the place, Kilroy was here, Thought I’ve never seen his face, Kilroy was here.«

Berlin-Heiligensee, Pkw Ria Hunold [07:56]

Um kurz vor acht ist Ria zurück in Heiligensee. Die Waldsiedlung am nordwestlichen Berliner Stadtrand liegt eingezwängt zwischen dem Tegeler Forst, der Regionalbahn und dem flussartig lang gestreckten Nieder-Neuendorfer See. Der Wald glitzert wie ein Swarowski-Werbespot, der See ist eine einzige Eisbahn. Aber Ria hat kaum einen Blick für die funkelnde Pracht dieses sibirisch kalten Morgens.

Vor dem Abzweig zur Büchnerstraße steigt sie auf die Bremse. Ihre schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden, am Ende der Sackgasse stehen Polizeiwagen und Notfallambulanz mit rotierendem Blaulicht. Direkt vor dem Haus der Makowskis.

Sekundenlang sitzt Ria wie gelähmt da. Dann legt sie den Rückwärtsgang ein.

Erst als sie mehrere Kilometer zwischen sich und den mutmaßlichen Tatort gebracht hat, stoppt sie erneut und ruft Niklas auf dem Handy an. »Der Teilnehmer ist zurzeit leider nicht erreichbar.«

Sie versucht es auf dem Festnetzanschluss seines Vaters. Eine Ewigkeit passiert gar nichts, dann meldet sich ein Fremder. »Ja?« Mit lauerndem Unterton.

Ria legt sofort wieder auf. Ihre Hände zittern, als sie die Prepaidkarte aus dem Schlichthandy herausfingert und in zwei Teile zerbricht.

Nikki ist tot, denkt sie. Die Brüder haben ihn kaltgemacht. Und was mach ich jetzt, verdammt noch mal?

Sie starrt in den Rückspiegel, schneidet Grimassen, um ihre Gesichtsmuskeln zu lockern. Ihre Augen sind weit aufgerissen, der Mund zusammengepresst. Die ganze Zeit schon hat sie befürchtet, dass genau so etwas passieren könnte. Dass sie Niklas wie ein Reh auf die mondbeschienene Lichtung treibt, bis die Jäger auf ihn aufmerksam werden.

Aber Perlsberg ließ sich nicht von ihrem Plan abbringen. Sie ist hundertmal erfahrener als ich, sagte sich Ria dann jedes Mal, und top-erfolgreich. Außerdem ist Katja Perlsberg ihre Chefin, nicht nur bei cosy living, sondern vor allem in ihrem streng geheim operierenden Team.

»Du musst weitermachen, Ria, das ist unsere einzige Chance«, hat Perlsberg wieder und wieder gesagt. »Uns bleiben nur noch ein paar Tage, dann muss Niklas alles ausgespuckt haben, was wir an Informationen brauchen. Sonst ist die ganze Aktion im Arsch!«

Also knickte Ria immer wieder ein. Und jetzt?, denkt sie. Jetzt ist Nikki im Arsch. Für die gute Sache geopfert. Und als Nächstes werden sie versuchen, mich zum Schweigen zu bringen. Nikkis Freundin, der er doch bestimmt alles anvertraut hat. Vielleicht sind sie schon hinter mir her.

Ria hat Mühe, klar zu denken. Ihr erster großer Einsatz ist vielleicht auch schon ihr letzter. Andererseits kann es immer noch sein, dass nur die Fantasie mit ihr durchgegangen ist. Womöglich gilt der Einsatz dahinten gar nicht den Makowskis, sondern irgendwem in der Nachbarschaft. Oder vielleicht ist der Notarzt zwar wegen Nikkis Vater da, aber nur, weil Daniel einen Schwächeanfall hatte. Was natürlich Blödsinn ist, bei so etwas kommt keine Polizei.

Sie zwingt sich, gleichmäßig ein- und auszuatmen. Ihr Gesicht im Spiegel sieht schon etwas weniger starr aus. Die Augen aber immer noch viel zu groß. Als ihr Dienst-Smartphone vibriert, wirft sie einen Blick aufs Display und drückt Perlsberg weg. Erst mal muss sie herausfinden, was wirklich passiert ist. Ob überhaupt etwas passiert ist. Dann kann sie mit ihrer Teamleiterin reden.

Ria fährt erneut nach Heiligensee und legt sich Ecke Am Dachsbau auf die Lauer. Diesen Abzweig muss zwangsläufig jeder nehmen, der von der Stadt her kommend zum Wohnhaus von Niklas’ Vater fährt.

Berlin-Heiligensee, Wohnhaus Daniel Makowski [10:15]

Viertel nach zehn. Als Hauptkommissar Leif Jensen in der Büchnerstraße eintrifft, ist Oberkommissarin Svenja Wuttke noch dabei, ihre hastig zusammengestellten Notizen zu überfliegen. Vom Küchentisch des verstorbenen Daniel Makowski aus beobachtet sie, wie sich Jensen aus dem betongrauen Dienst-Passat wuchtet und auf Hausnummer 19 zustürmt. Fast schon wie ein Baseballspieler beim Home Run, denkt Svenja.

Polizeiobermeister Gebhardt, der vor der Haustür Wache hält, strafft seine bauchige Gestalt, und sein Gesicht nimmt einen alarmierten Ausdruck an. Mit seiner Wikingerstatur, dem weißblonden Bürstenhaarschnitt und den leuchtend blauen Augen wirkt Jensen sogar auf altgediente Kollegen einschüchternd.

Irgendwie tröstlich, denkt Svenja, sie selbst findet ihren Chef immer noch furchterregend. Obwohl sie mittlerweile seit anderthalb Jahren mit ihm zusammenarbeitet. Seit letzter Woche sogar als seine Partnerin beim LKA 11, Tötungsdelikte und erpresserischer Menschenraub. Zwei Partner hat er bereits verschlissen, und bestimmt wird hinter ihrem Rücken gewettet, dass auch sie nicht lange durchhalten wird.

Doch Svenja ist entschlossen, sich durchzubeißen. Das hier ist die erste größere Ermittlung, bei der die Leitung zumindest vorübergehend in ihren Händen liegt. Nur für ein paar Stunden, die in diesem Moment zu Ende gehen, aber immerhin. Sie hat die Fahnder eingeteilt, die in der Nachbarschaft mögliche Zeugen befragten, und sie hat selbst mit der Zeugin Christa Höttges, wohnhaft Haus Nummer 17, gesprochen, die heute früh um Viertel vor acht Uhr bemerkt hat, dass bei Makowski die Haustür offen stand. Als die ältere Dame nach nebenan ging, um nachzusehen, ob alles in Ordnung war, fand sie die beiden Toten.

Fieberhaft überlegt Svenja, was sie vergessen oder vermasselt haben könnte. Jensen hat null Verständnis für Fehler oder Nachlässigkeiten. Verschmutzt mir nur nicht das Tatmuster, der Satz, den er bei jeder Gelegenheit hervorbellt, verfolgt sie bis in die Träume. Habe ich es verschmutzt?

Ihr fällt auf, dass er wieder den dunkelblauen Anzug unter seinem schwarzen Parka anhat, wie jedes Mal, wenn er von einem »Arbeitsessen« mit jemandem von der Staatsanwaltschaft kommt. Heute sogar ein Arbeitsfrühstück. Sie starrt erneut auf ihre Notizen. Mein Fass-Moment, denkt sie und wünscht sich, Max an ihrer Seite zu haben. Max Lohmeyer, ihr Vorvorgänger beim LKA, so wie Jensen die Hauptkommissar-Stelle von Kira Hallstein übernommen hat. Unter nach wie vor mysteriösen Umständen.

Vor drei Jahren wurden die berühmt-berüchtigten fünf Fässer voller Leichenteile in einem Schuppen in Berlin-Spandau entdeckt. Weil Hallstein dienstfrei hatte, fuhr Max als junger Oberkommissar allein zum Auffindeort und leitete die Beweissicherung, mit der die Ermittlungen zu einem der größten Serienmordfälle der deutschen Kriminalgeschichte begannen.

Das hier ist glücklicherweise ein paar Nummern kleiner, sagt sich Svenja. Nur zwei Leichen und keine davon stückweise in Formalin eingelegt. Trotzdem erinnert sie das Ganze hier irgendwie an die Fass-Morde. Vielleicht wegen der Manipulationen im Schambereich beider Opfer, die dem Fall einen unheimlichen Anstrich verleihen. Einen Hauch von Psycho, auch wenn ansonsten alles nach profanem Raubmord aussieht.

Einbruch mit eskalierender Tatentwicklung, sie hat Jensens Kommentar schon im Ohr, während sich der reale Hauptkommissar draußen in der Eingangsdiele über das »unglaubliche Tohuwabohu« ereifert.

Svenja klappt ihr Notizbuch zu und sputet sich, zum Rapport bei Jensen zu erscheinen. Wie Gulliver in der Zwergenhütte steht er in dem engen Vorraum des Nachkriegshäuschens und mustert das Durcheinander, das die Kriminaltechniker hinterlassen haben. Kreidekringel um Streuguthäufchen auf dem Fußboden, graue und schwarze Kontrastpulverspuren auf jeder halbwegs glatten Tür- oder Möbelfläche. Offene Schranktüren und herausgezogene Schubladen, die sie allerdings neben dem Garderobenschrank aufgestapelt haben. Im Unterschied zum Täter, der im Schlafzimmer des alten Makowski wie ein Tobsüchtiger gewütet hat.

»Die KT ist seit einer halben Stunde durch«, meldet Svenja, »Dr. Hünfeld ist gerade eben gegangen. Der Leichentransportdienst ist bestellt und müsste in Kürze hier sein.«

Jensen nickt, ohne sie anzusehen oder gar zu begrüßen. Wendungen wie Guten Morgen oder Schönen Abend, ganz zu schweigen von Wie geht’s oder gar Vielen Dank kommen in seinem Repertoire nicht vor. Oder allenfalls einmal pro Schaltjahr. Svenja hat sich wohl oder übel angepasst und verhält sich zunehmend selbst wie eine gedrillte Soldatin, die ungerührt durch Tatorte stapft, ohne sich mit Gemütskram aufzuhalten. Rührseliger Gemütskram, genau so hat Jensen sich ausgedrückt, als sie und die anderen Kollegen ihm kurz vor Weihnachten zu seinem fünfundvierzigsten Geburtstag gratulieren wollten. Natürlich hat er auch kein Wort über ihre Beförderung zur Oberkommissarin verloren. »Auf gute Partnerschaft«, hat er nur (und immerhin) gesagt und ihre Rechte mit seiner bratpfannengroßen Hand fast püriert.

»Zwei Tote?«, sagt er anstelle einer Begrüßung. »Einbruch mit eskalierender Tatentwicklung?« Die fragende Betonung am Ende ist kaum zu hören.

»Mit ein paar …« Svenja zögert. Verschmutzungen, hätte sie beinahe gesagt. »Zusätzen«, vollendet sie und zeigt auf die Tür hinten links.

Sie hat ihm den Übergabebericht der Kollegen vom Dauerdienst aufs Handy geschickt, aber die »Zusätze« kommen darin noch nicht vor.

»Verschmutzungen« hätte allerdings auch gepasst, vom Schlafzimmer des alten Makowski geht Brechreiz erregender Gestank aus. Das ganze Haus ist überheizt, die altertümlichen Heizkörper glühen fast, die rhythmischen Stöße von der Pumpe im Keller sind bis ins Dachgeschoss hinauf zu hören. Und beinahe körperlich zu spüren.

Entsprechend zügig haben die Fäulnisprozesse eingesetzt. Obwohl die Fenster wie üblich aufgerissen wurden, sowie der Rechtsmediziner die Totenscheine ausgestellt hatte, breitet sich der Leichengeruch im ganzen Haus aus. Schleimig sickert er in jedes Kleidungsstück, in Poren und Atmungsorgane. So wie Exkremente, Blut und sonstige Körpersäfte aus dem Leichnam des jungen Niklas Makowski in den abgenutzten Dielenboden sickern. Und in den Estrich darunter.

Jensen stürmt ihr voran ins Schlafzimmer. Die Türen des Kleiderschranks an der linken Wand stehen offen, Hosen, Hemden, Wäsche liegen in wirren Haufen davor. Sämtliche Schubladen sind herausgezogen und ausgeleert worden. Der Nachttisch neben dem Bett umgeworfen, auch hier die Lade herausgerissen und umgestülpt. Die Rigipswand dahinter wie mit Fußtritten zertrümmert, der einzige Sessel, ein bräunliches Ungetüm mit hoher Rückenlehne und verschlissenen Bezügen, steht kopfüber zwischen den beiden Toten, die Holzbeine zur Decke gereckt.

Daniel Makowski liegt in Rückenlage auf dem Bett, mit einem längs gestreiften Schlafanzug bekleidet, Hände und Füße in sterile Plastiktüten verpackt. Sein Gesicht halb verdeckt von dem Kopfkissen, mit dem er mutmaßlich erstickt worden ist. Das Gebiss verrutscht, es sieht aus, als würde er grinsen. Punktförmige Unterblutungen im Augenweiß und das Fehlen sichtbarer Verletzungen an Händen und Unterarmen deuten, so Dr. Hünfeld, auf Ersticken im Schlaf hin.

Der Sohn liegt rechts neben dem Bett auf dem Boden, gleichfalls in Rückenlage, jedoch in einer Lache aus getrocknetem Blut. Er ist lediglich mit blauen Boxershorts bekleidet, die großflächig mit Blut getränkt sind. Anders als sein Vater scheint er sich vehement verteidigt zu haben. Abwehrverletzungen an den Unterarmen und die blauviolett verfärbten Schwellungen an beiden Kopfseiten lassen auf heftige Gegenwehr schließen. Doch gegen das Messer seines Mörders hatte er keine Chance. Die Stichverletzung in der linken Brustseite, zwischen dritter und vierter Rippe, war laut Gerichtsarzt unmittelbar tödlich.

Svenja hat ihr Notizbuch aus der Manteltasche geholt und referiert den Ermittlungsstand. »Die Totenstarre ist bei beiden Geschädigten vollständig ausgeprägt. Eintritt des Todes vorbehaltlich der Obduktion letzte Nacht zwischen zwei und vier Uhr. Täterseitig durchsucht wurde offenbar nur das Schlafzimmer hier.«

Jensen nickt, und Svenja pausiert, um ihm Gelegenheit zu einer Bemerkung zu geben. Aber er sieht mit seinen leuchtend blauen Augen nur weiter an ihr vorbei.

»Die Haustür war nicht abgeschlossen und wurde offenbar mit einer Plastikkarte geöffnet«, fährt sie fort. »Entsprechende Abriebspuren wurden am Türschloss gesichert. Was genau entwendet wurde, konnte noch nicht ermittelt werden. Weder beim Vater noch beim Sohn Makowski wurden aber Brieftasche oder Geldbörse aufgefunden. Desgleichen kein Smartphone, obwohl davon auszugehen ist, dass zumindest der junge Makowski ein Handy besessen haben muss.«

Jensen verschränkt die Arme vor dem enormen Brustkasten. »Also eskalierter Einbruch nach bekanntem Muster«, sagt er erneut mit kaum hörbarem Fragezeichen. »Hat irgendwer irgendwas gesehen?«

Svenja schüttelt den Kopf. »Hier lassen alle bei Einbruch der Dunkelheit die Rollläden runter. Und bei minus zwanzig Grad geht auch niemand in der Nacht mit dem Hund Gassi.«

»Anzunehmen.« Jensen macht sich keine Mühe, seine Ungeduld zu verbergen. »Irgendwas Relevantes über die beiden hier?«

Svenja blättert hektisch in ihrem Notizbuch. »Die Nachbarin aus Haus Nummer 17, Christa Höttges, hat die beiden Toten entdeckt. Laut Frau Höttges haben sich Vater und Sohn Makowski erst vor sieben Jahren kennengelernt und waren seitdem ein Herz und eine Seele.«

»Rührend«, sagt Jensen. Er kämpft sichtlich gegen Langeweile an, während Svenja weiter zusammenfasst: beginnende Demenz des Vaters, zunehmende Überforderung des Sohnes, der sich zwischen seinem Job als Kinderkrankenpfleger und Betreuung des alten Herrn mehr und mehr aufrieb.

»Möglicherweise hatte er letzte Woche eine Betreuerin für seinen Vater gefunden«, fährt sie fort. »Der alte Herr Makowski hat Frau Höttges etwas in dieser Richtung erzählt, aber er ist dement, wie gesagt, er kann da also auch was durcheinandergebracht haben. Frau Höttges selbst und eine andere Nachbarin, Frau Ellen Kauert aus Haus Nummer 21, wollen mehrfach eine junge Frau mit dunklen, kurzen Haaren gesehen haben, die mit einem grauen oder hellblauen Kleinwagen auf dem Wendehammer geparkt haben und ins Haus der Makowskis gegangen sein soll. Beziehungsweise von dort wieder weggefahren. Frau Höttges meint, die junge Frau könnte Niklas’ Freundin sein. Aber näher beschreiben konnte sie keine der Damen.«

Jensen sieht aus, als wäre er in Gedanken zu seinem Arbeitsfrühstück zurückgekehrt. Hoch konzentriert, aber nicht auf den Bericht seiner Partnerin, sondern auf seinen neuesten Deal mit der Staatsanwaltschaft.

Svenja blättert noch hektischer. »Frau Höttges ist gelernte Krankenschwester. Sie hat bis vor Kurzem ein paarmal die Woche nach Herrn Makowski geschaut. Aber sie ist auch schon neunundsechzig, und sie betreut ihren jüngeren Bruder, der bei ihr im Haus lebt.« Sie blättert weiter und hastig wieder zurück. »Moritz Höttges, dreiundfünfzig, leidet seit seiner Kindheit an einer milden Form von Schizophrenie. Und seit letztem Jahr auch noch an Parkinson.«

»Na, prost Mahlzeit«, sagt Jensen. »Aber jetzt mal zu den hard facts. Auf dem Weg hierher habe ich mit Trautmann vom Einbruchdezernat gesprochen. Heiligensee ist in der Statistik weit vorne. Allein im letzten Quartal wurden hier weit über hundert Einbruchdelikte angezeigt. Sieben davon mit eskalierender Tatentwicklung. Drei Opfer krankenhausreif geprügelt, ein bettlägeriger alter Mann nach Herzinfarkt verstorben, als seine polnische Betreuerin vor seinen Augen von den beiden Einbrechern vergewaltigt wurde.«

Svenja kennt die Faktenlage so gut wie er. Seit Jahren wird der Großraum Berlin von Banden heimgesucht, die immer skrupelloser vorgehen. Längst beherrschen osteuropäische und nordafrikanische Gangs die Szene. Die Täter verschaffen sich Zutritt zu unzureichend gesicherten Objekten, vorzugsweise Einfamilienhäusern in einfachen Wohnlagen. Entsprechend ist ihre Beute meist überschaubar, ein paar Smartphones, ein paar Hundert Euro, vielleicht noch ein paar mittelmäßige Schmuckstücke. Doch aufgrund der schieren Menge der bandenmäßig organisierten Raubzüge scheinen sich für sie auch bescheidene Erträge zu rentieren. Zumal ihr Risiko, erwischt zu werden, lächerlich gering ist. Dafür sorgt schon die demografische Struktur in Siedlungen wie Heiligensee. In den Einfamilienhäusern wohnen meist nur ein paar alte Leutchen, oftmals Singles jenseits der siebzig, die kaum Widerstand leisten können. Wer es trotzdem versucht, wird überwältigt, gefesselt, oft auch mit Messern attackiert, wobei es nicht ganz selten zu Tötungsdelikten kommt.

»Einbruch mit eskalierender Tatentwicklung«, sagt Jensen zum dritten Mal, diesmal komplett ohne Fragezeichen. Offenbar hat er die Makowskis bereits als Opfer »einschlägiger Banden« verbucht, die »nach sattsam bekanntem Muster« zugeschlagen haben.

Beim LKA ist Jensen für die blitzschnelle Entwirrung vermeintlich komplexer Tatmuster berühmt. Oder auch berüchtigt, je nachdem. Laut Kriminaldirektorin Franka Fundlandt, ihrer Dezernatschefin, ist er »ein genialer Vereinfacher«, der in kürzester Zeit das »zugrunde liegende Muster« finde. Svenja ist sich da nicht so sicher. Auch wenn Jensen eine Top-Aufklärungsquote hat.

»Da ist noch etwas, das du dir ansehen solltest.« Sie klappt ihr Notizbuch zu und versenkt es in der Tasche ihres pinkfarbenen Wollmantels. Der Schweiß läuft ihr den Rücken herunter. Dabei ist die stickige Heizungshitze längst durch die Fenster davongewabert.

Angstschweiß, denkt Svenja. Ihre Angst, es zu vermasseln, ist eher noch gestiegen. Ihr wird klar, dass sie sich nicht vor einem Anschiss von Jensen gefürchtet hat. Sondern im Gegenteil davor, dass er mit ihr zufrieden ist, weil sie ihn nicht daran hindert, den Fall auf seine schnelle, beiläufige Art abzuschließen. Ohne zu untersuchen, was wirklich dahintersteckt.

Nicht, dass sie ihn ernstlich daran hindern könnte. Er hat das Sagen, sie ist nur die Juniorpartnerin. Zudem könnte sie nicht einmal in Worte fassen, wieso es hier ihrer Meinung nach um mehr als »eskalierten Einbruch nach bekanntem Muster« geht.

Ihr ist klar, dass Jensen die mysteriösen Manipulationen an den Körpern der Opfer als nebensächlich abtun wird. Als »Psychokram, mit dem sich die Psychologen herumschlagen können«. Ganz bestimmt wird er sich dadurch nicht davon abbringen lassen, den Fall schnellstmöglich abzuhaken. Und Svenja kann es ihm nicht verdenken, sie versteht ja auch nicht, was es damit auf sich hat. Ob es überhaupt mit dem Fall selbst zu tun hat. Oder ob es eine andere Erklärung dafür gibt, dass sich jemand mit einem Messer im Schambereich beider Opfer zu schaffen gemacht hat. Postmortal oder kurz vor Eintritt des Todes.

Berlin-Heiligensee, Pkw Ria Hunold [ca. 10:25]

Perlsberg ruft alle paar Minuten an, und Ria drückt sie jedes Mal weg.

Von ihrem Auto aus beobachtete sie, wie kurz nach zehn ein grauer Mercedes Transporter in die Büchnerstraße fuhr. Er stoppte am Ende der Sackgasse, zwei Männer in lichtgrauen Overalls stiegen aus. Sie trugen jeder einen überdimensionalen Aluminiumkoffer zu Haus Nummer 19, und da war ihr endgültig klar, dass ihre schlimmsten Befürchtungen wahr geworden waren. Doch im Grunde weiß sie das schon, seit die Ambulanz um kurz vor neun wieder weggefahren ist. Ohne Blaulicht und ohne einen Notfallpatienten aufgenommen zu haben.

Die Sackgasse ist mittlerweile gesperrt, zwei Streifenwagen stehen quer davor. Kurz nach den Kriminaltechnikern traf ein mokkafarbener Opel mit einer jungen Frau am Steuer ein. Einer der Streifenwagen setzte gerade so weit zurück, dass sie durch die Lücke fahren konnte. Die Frau mit der schwarzen Pagenfrisur kam Ria vage bekannt vor, auch wenn sie dem Gesicht im Moment keinen Namen zuordnen kann. Eine Kollegin aus Perlsbergs früherem Team?

Auf jeden Fall handelt es sich um eine Zivilpolizistin. Den Stallgeruch hätte sie auf hundert Meter gewittert. Bei der jungen Frau und mehr noch bei dem riesenwüchsigen Mittvierziger mit der weißblonden Meckifrisur, der vor einer halben Stunde mit einem staubgrauen VW Passat an ihr vorbeirauschte.

Morddezernat, dachte sie wieder. Nikki ist tot. Und sein Vater bestimmt auch. Sie presste sich die Faust auf den Mund.

Als Perlsberg abermals anruft, drückt Ria sie, ohne hinzusehen, weg.

Berlin-Heiligensee, Wohnhaus Daniel Makowski [10:30]

»Dann zeig mal«, sagt Jensen in desinteressiertem Tonfall.

Svenja geht neben dem toten Niklas in die Hocke. Die Fransen am Ende ihres silberfarbenen Schals stippen beinahe in die angetrocknete Blutlache, hektisch wirft sie den Schal über die Schulter zurück. Niklas sieht deprimierend jung aus, dabei ist er so alt geworden, wie sie selbst ist, dreiunddreißig. Aber er hat den Körper und das Gesicht eines viel jüngeren Mannes.

Dr. Hünfeld hat die Kleidung der Leichen notdürftig wieder hergerichtet, nachdem er dem alten Mann die Pyjamajacke geöffnet und beiden die Hosen heruntergezogen hatte, um ihre Körpertemperatur rektal zu messen, die Leichen auf äußere Verletzungen und sonstige Manipulationen zu untersuchen. Mit spitzen Fingern packt sie Niklas Makowskis Boxershorts und zieht sie ein paar Zentimeter weit herunter. Zum Vorschein kommt die (so Hünfeld) »bizarre Rasurregion«.

»Frisch geschoren, na und«, kommentiert Jensen. »Die rasieren sich doch heute fast alle den Arsch.«

Svenja sieht verwundert zu ihm hinauf. Jensen ist fast immer schroff, doch eigentlich nie vulgär. »Aber nur der Streifen hier ist freigelegt«, wendet sie ein. »Die restliche Genitalregion ist normal behaart.«

»Lass mal sehen.« Er klingt jetzt einen Tick interessierter. Als er neben ihr in die Knie geht, wird seine riesenhafte Gestalt durch den Daunenparka noch zusätzlich aufgebauscht. Svenja fühlt sich buchstäblich an die Wand gedrängt beziehungsweise gegen die Rücklehne des Sessels, der hinter ihr Kopfstand macht. »Runter mit dem Ding.«

Sie tut wie geheißen. Behutsam zieht sie dem Toten die Hose weiter herunter und achtet darauf, den kühlen Körper möglichst nicht zu berühren. Obwohl sie Latexhandschuhe trägt. Niklas Makowskis Penis kommt zum Vorschein, dunkler als das dunkelblonde Schamhaar, viel dunkler als der bleiche Hautstreifen eine Handbreit unter dem Nabel. »Laut Hünfeld wurde hier postmortal rasiert«, sagt Svenja. »Möglicherweise auch kurz vor Eintritt des Todes.«

»Logischerweise wohl Letzteres. Der Junge wird gerade angefangen haben, sich zu verschönern, als der Täter in die Szene geplatzt ist.«

»Das ist noch nicht alles, Leif.« Svenja richtet sich auf und geht um den kopfstehenden Sessel herum zum Bett mit der zweiten Leiche.

»Da bin ich aber gespannt.« Jensen rappelt sich gleichfalls auf, für Svenja ein immer wieder erstaunliches Schauspiel. Scheinbar hört er nicht auf, in die Höhe zu wachsen.

Den alten Mann zu entblößen macht ihr aus irgendeinem Grund weniger aus. Obwohl sein schiefes Grinsen unter dem Kissen hervor sie erneut irritiert. Sie greift in den Hosenbund und zieht die Pyjamahose an den dürren Schenkeln herunter. Daniel Makowskis Bauch ist von Faulgasen gebläht, an den Beinen aber lappt die Haut wie knittriges Laken. Das Schamhaar ist graues Gestrüpp, viel dichter als bei Niklas. Umso mehr springt die Hautpartie ins Auge, die bei dem alten Mann kahl geschoren worden ist, wiederum über der Peniswurzel, allerdings mehr in Richtung Nabel. Der freigelegte Streifen ist mit dunkelblondem Lockenhaar beklebt, bogenförmig drapiert wie eine buschige, übergroße Braue.

»Nach erstem Augenschein handelt es sich um die Schamhaare, die bei Niklas Makowski abgeschoren worden sind«, sagt Svenja.

»Sagt wer?«

»Der Gerichtsmediziner. Dr. Hünfeld zufolge wurden die Haare mit einem Gleitgel auf Vaseline-Basis appliziert, das mit einem handelsüblichen Cyanacrylat-Kleber vermischt worden ist. Uhu vielleicht oder ein ähnliches Produkt. Die genaue Analyse wird ein paar Tage dauern.«

»Vaseline plus Uhu?« Jensen schüttelt sich kurz. Mit einem Ruck beugt er sich über den Trommelbauch des Toten. »Laut Nachbarin war er dement. Korrekt?« Er richtet sich wieder auf und sieht Svenja erstmals direkt an.

Svenja nickt. »Du meinst also …«

»Meinen sollen andere«, fällt er ihr ins Wort. »Ich halte mich an die Fakten. Hünfeld hat doch bestimmt auch die Hände des alten Herrn gecheckt. Durftest du an seinen diesbezüglichen Erleuchtungen teilhaben?«

Jensen macht kein Geheimnis daraus, dass er von Gerichtsmedizin keine hohe Meinung hat. Er hält die »Hilfsdisziplin« für »maßlos überschätzt« und die Mehrheit ihrer Vertreter für »pedantische Pfauen, die nur gelegentlich Zielführendes beitragen können«. Damit liegt er nach Svenjas Ansicht nicht komplett daneben, aber warum er gerade Dr. Hünfeld bei jeder Gelegenheit mit ätzendem Sarkasmus bedenkt, hat sich ihr bisher nicht erschlossen. Der stellvertretende Leiter der Charité-Rechtsmedizin ist ein zurückhaltender, fast bescheiden auftretender Zeitgenosse.

Irgendwie hat das auch mit Hallstein zu tun, denkt Svenja. Sie hat sich mit Hünfeld immer gut verstanden, also betrachtet Jensen ihn als seinen Feind. »An der linken Hand gibt es wohl ein paar ›Klebstoff-suspekte Sprenkel‹, wie sich Hünfeld ausgedrückt hat«, sagt sie widerstrebend. »Aber meiner Meinung nach ist das zu wenig, um …«

»Wie gesagt, meinen sollen andere«, schneidet Jensen ihr erneut das Wort ab, »wir halten uns an die Fakten. Die Pattex-Placken an Makowski seniors Fingern sind ein klarer Hinweis, dass er selbst dieses Affentheater veranstaltet hat. Natürlich ermitteln wir weiter in alle Richtungen, aber Stand jetzt haben wir es mit unterschiedlichen Mustern zu tun. Und die gilt es auseinanderzuhalten.«

Er ballt seine Rechte zur Faust und reckt den Daumen hoch. »Erstens Einbruch durch einen oder mehrere Täter. Nach jetziger Spurenlage wahrscheinlich eine Ein-Mann-Aktion, zu zweit hätte sich wohl jeder eine Etage vorgenommen. Der rücksichtslose Gewalteinsatz deutet jedenfalls auf bandenmäßigen Hintergrund nach bekanntem Muster. Der alte Mann wird im Schlaf erstickt, der Täter ist gerade dabei, die Schränke im Schlafzimmer zu durchwühlen, als der junge Makowski durch den Lärm aufgeweckt wird. Er will nach seinem Vater sehen und stößt auf den Täter. Es kommt zum Kampf, der Junge wird getötet, und der Täter tritt den Rückzug an. Entweder, weil ihm die Sache zu heiß wird, oder weil er hier im Schlafzimmer schon genügend Bargeld oder sonstiges Diebesgut gefunden hat.«

Svenja nickt widerwillig. Jensen zeigt auf den Beckenbereich des Toten und deutet gestisch Hoch damit an. Sie beugt sich vor und zieht dem alten Mann die Schlafanzughose wieder bis zum Nabel hoch.

»Zweitens.« Jensen lässt seinen Zeigefinger hervorschnellen und richtet die imaginäre Pistole auf Makowski senior. »Der – ich sag mal – geronto-perverse Genitalkarneval. Das geht mit hoher Wahrscheinlichkeit auf das Konto des dementen Vaters. Vielleicht hat er seinem Sohn die Schamhaare abrasiert und sich selbst angeklebt, weil er sich in seinem verwirrten Geist irgendwas davon versprochen hat. Potenz, Verjüngung, was weiß ich.« Jensen bläht die Nüstern. »Laut Nachbarin ist er ja öfter mal herumgeirrt, da kann er auch letzte Nacht nach oben gegangen sein und den Jungen im Schlaf geschoren haben. Vielleicht ist auch was anderes zwischen den beiden gelaufen. Keine herkömmliche Vater-Sohn-Idylle, sondern mehr so was in Richtung abartiger Affäre. Mit den Einzelheiten dürfen sich dann gerne die Psycho-Experten amüsieren.« Er zeigt auf den toten Sohn. »Zieh den auch mal wieder an.«

Svenja geht erneut um den umgestürzten Sessel herum und kauert sich neben den Toten. Postmortale Erektion tritt zwar bei Leichen in Rückenlage nicht auf, trotzdem macht es ihr einige Mühe, Niklas’ totenstarre Anatomie wieder in den blutgetränkten Shorts zu verstauen.

In Gedanken ist sie noch bei Jensens Hypothese. So viel zum Thema »Meinen sollen andere«. Wie wahrscheinlich ist es, dass Daniel Makowski in Niklas’ Schlafzimmer geschlichen ist und ihm die Genitalregion teilrasiert hat, ohne dass der Sohn etwas bemerkt hat? Oder sogar, dass Niklas davon wusste und einverstanden war? Warum hätte er mitmachen und den alten Mann noch in seinen Wahnvorstellungen bestärken sollen?

An den Haaren herbeigezogen, buchstäblich, denkt sie und rappelt sich wieder auf. »Kann es nicht sein, dass der Täter absichtlich etwas Kleber auf Daniel Makowskis Hand aufgebracht hat, um uns in die Irre zu führen?«

»Und sein Motiv?«

»Verschleiern, dass er selbst die Manipulationen durchgeführt hat«, sagt Svenja.

»Passt nicht zum Täterprofil. Wie schon gesagt.« Jensen sieht jetzt geradezu angeödet aus. »Die schieben gerne mal eine Vergewaltigung ein, wenn sich die Gelegenheit bietet. Aber das hier? Das ist Psychoquatsch. Damit haben die nichts am Hut.«

Die Vaselinetube haben sie bisher nicht gefunden, überlegt Svenja, sowenig wie die Stichwaffe, mit der Niklas getötet wurde. Aber das heißt nicht zwangsläufig, dass der Mörder sie mitgenommen hat, vielleicht haben sie nur nicht sorgfältig genug gesucht.

Svenja spürt, dass Jensen mit seiner »genialen Vereinfachung« des Tatmusters etwas Wesentliches ausblendet. Aber sie hat keine stichhaltigen Einwände, sondern nur ein Gefühl, das sie selbst kaum in Worte fassen kann. Geschweige denn, anhand des Spurenbildes begründen.

Ich hab’s vermasselt, denkt sie und fühlt sich vollkommen orientierungslos. Was würde Max jetzt machen?