9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

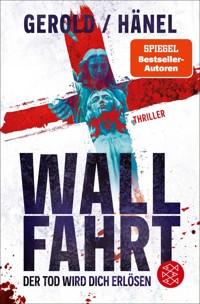

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Du musst rennen. Du musst schneller sein als sie. Schneller und schlauer. Hochspannend und dramatisch: Der neue Standalone-Thriller des Autorenduos Ulrike Gerold und Wolfram Hänel. Junge Frauen verschwinden. In diesen magischen Nächten zwischen den Jahren. Nach zwölf Tagen kehren sie zurück, verwirrt und verstört. Zwei von ihnen haben es nicht mehr ausgehalten, sie gingen freiwillig in den Tod. Andere sind aus dem Tal weggezogen und nie wieder zurückgekehrt. Die wenigen, die geblieben sind, sprechen nicht darüber. Als Lisa an Weihnachten zu ihren Großeltern ins Tal fährt, sucht sie Antworten. Was geschah damals mit ihr? Auch dieses Jahr ist wieder ein Mädchen verschwunden. Warum spricht niemand darüber? Ein verstörender Thriller für die beste Lesezeit des Jahres. »Hochspannend und dramatisch. « Fränkische Nachrichten

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 408

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Ulrike Gerold | Wolfram Hänel

Rauhnächte – Sie werden dich jagen

Thriller

Über dieses Buch

Du musst rennen. Du musst schneller sein als sie. Schneller und schlauer. Junge Frauen verschwinden. In diesen magischen Nächten zwischen den Jahren. Nach zwölf Tagen kehren sie zurück, verwirrt und verstört. Zwei von ihnen haben es nicht mehr ausgehalten, sie gingen freiwillig in den Tod. Andere sind aus dem Tal weggezogen und nie wieder zurückgekehrt. Die wenigen, die geblieben sind, sprechen nicht darüber. Als Lisa an Weihnachten zu ihren Großeltern ins Tal fährt, sucht sie Antworten. Was geschah damals mit ihr? Auch dieses Jahr ist wieder ein Mädchen verschwunden. Warum spricht niemand darüber? Hochspannend und dramatisch: Ein verstörender Thriller für die beste Lesezeit des Jahres.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Ulrike Gerold und Wolfram Hänel sind ein eingespieltes Autorenpaar. Seit vielen Jahren schreiben sie Romane, Kinder- und Jugendbücher, Theaterstücke sowie Sachbücher. Unter Pseudonym haben sie auch bereits mehrere Kriminalromane und Thriller veröffentlicht. Die Idee für diesen Rauhnächte-Thriller kam ihnen nach Urlaubsreisen ins Großarltal im Salzburger Land, wo die Tradition der Krampus-Masken noch sehr lebendig ist. Beide Autoren leben in Hannover.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

DANKSAGUNG

Wir danken dem Tourismusverband Großarltal für die freundliche Unterstützung unserer Arbeit: www.grossarltal.info/

RAUHNÄCHTE

Der Begriff »Rauhnächte« kommt von rauh (wild) sowie von Rauch oder Räuchern und dem mittelhochdeutschen Wort »ruch« (haarig, pelzig), womit das Aussehen der Dämonen gemeint ist, die zu dieser Zeit ihr Unwesen treiben.

Die Rauhnächte haben ihren Ursprung in der germanischen und keltischen Tradition, sie sind entstanden, um die Differenz der Tage zwischen dem Sonnenjahr (365 Tage) und dem Mondjahr (354 Tage) auszugleichen. Dazu fügten die Kelten elf Schalttage (und damit zwölf Nächte) ein, die quasi nicht existent sind – »tote Tage« (Tage außerhalb der Zeit), in denen die Gesetze der Natur außer Kraft gesetzt sind und die Tore zur »anderen Welt« offen stehen.

Die Rauhnächte beginnen mit dem 25. Dezember und enden am Dreikönigstag, wenn sich die »Wilde Jagd« wieder zur Ruhe begibt.

VORBEMERKUNG

Alle Namen und Personen in diesem Roman sind frei erfunden. Die Ortschaft Oberalmdorf existiert nur in unserer Phantasie. Wer also meint, eine bestimmte Person, ein Haus oder eine Straße zu erkennen, kann sich nur irren.

Die Geschichte ist so, wie bei uns beschrieben, nie passiert. Wir haben uns jedoch an wahren Ereignissen orientiert und diese so verändert, wie wir es für unsere Handlung brauchten.

Das gilt im Übrigen auch für unsere Ausführungen zu den Rauhnächten und den Krampus- beziehungsweise Perchtenmasken, auch hier haben wir die gängigen Fakten den Bedürfnissen unserer Geschichte angepasst.

Mit anderen Worten: Wir haben uns aller Freiheiten bedient, die in der Fiktion möglich sind – es ist also alles gelogen und erzählt doch gleichzeitig die Wahrheit, wie sie in anderen Zusammenhängen existiert.

VORSPIEL

Sie dürfen das tun. Es war schon immer so. Jedenfalls in diesen Nächten. Und wenn sie dich kriegen, dürfen sie mit dir machen, was sie wollen. Die Männer. Die Jungen. Deine Freunde aus der Schule. Die Nachbarn. Hinter ihren Mas-ken sind sie nicht zu erkennen. In stinkende Felle gehüllt. Mit den gebogenen Hörnern eines Ziegenbocks, mit spitzen Ohren wie bei einem wilden Tier und mit fauligen Zähnen und wirren Haaren.

Nur die Augen, die tief in den geschnitzten Höhlen liegen, können den Mann hinter der Maske verraten. Den Mann, den Jungen, den Freund, der sich an dir rächen will. Der unaussprechliche Dinge tut. Der dich erbarmungslos jagt. Und diese Augen sind schlimmer als alles andere.

Deshalb musst du rennen. Du musst schneller sein als sie. Schneller und schlauer. Sie dürfen dich nicht kriegen. Wenn du es schaffst, bist du frei. Dann ist es vorbei.

Du musst durchhalten bis zum Morgen. Deine Verfolger täuschen, sie in die Irre führen. Dich irgendwo verstecken. Ganz leise sein. Still und reglos. Wie ein ängstliches Tier, das sich verkriecht. Weil es weiß, was mit ihm geschieht, wenn sie es finden.

Es ist zu spät. Sie sind da. Du hast es nicht geschafft.

Jetzt fängt es an. Jetzt wollen sie ihren Spaß.

1. BUCH

Solange nur du es weißt, weiß es niemand.

Wissen es zwei, so wissen es alle.

1. KAPITEL, 25. DEZEMBER

Zurück zu den Wurzeln

Wenn die Nächte so kalt sind, dass die Tränen gefrieren

Es war jetzt bald sechs Jahre her, seit sie das letzte Mal im Dorf war. Zur Beerdigung ihrer Mutter. Und sie war damals nur gekommen, um es den Großeltern nicht noch schwerer zu machen. Es war von vornherein klar gewesen, dass sie nicht länger bleiben würde als einen halben Tag und eine Nacht, schon am nächsten Morgen war sie wieder gefahren.

Die unsägliche Trauer der beiden Alten war fast körperlich spürbar, daran erinnerte sie sich noch, wie ein Geruch, der immer stärker wurde, je näher man ihnen kam. Und je länger sie zusammen an dem schweren Zirbenholztisch in der Essstube saßen, die Großmutter mit starrem Blick und den Händen untätig im Schoß, der Großvater mit dem halbvollen Glas Haselnussschnaps vor sich, von dem er nach dem ersten Schluck nichts mehr trank.

Sie hatten dort gesessen, bis die Kerze so weit niedergebrannt war, dass sich ein Strom von heißem Wachs über die Tischplatte ergoss. Bis der Großvater aufstand und wortlos die Hand nach seiner Frau ausstreckte, mit krummen Schultern und den Blick auf den Fußboden gerichtet.

»Schlaf gut, mein Kind«, hatte die Großmutter ihr zugeflüstert. »Fürchte dich nicht!«

Ein dumpfer Schmerz, der das Haus nie wieder verlassen würde. Doch der Schmerz war nicht neu. Für keinen von ihnen, für Lisa am allerwenigsten.

Fürchte dich nicht!

Seither hatte sich Lisa mehr als nur einmal gefragt, ob die Worte der alten Frau nicht ganz anders gemeint gewesen waren, als sie klangen. Nicht als Trost, sondern als Warnung. Vielleicht hätte ihre Mutter diese Frage beantworten können. Aber die hatte es vorgezogen, einen ganz anderen Weg zu gehen. Auch wenn ihr geliebter Herrgott damit sicherlich nicht einverstanden war. Aber vielleicht hatte sie ihn diesmal ausnahmsweise nicht um seinen Rat gebeten.

Als Lisa das Schild an der Abzweigung von der Landesstraße passierte, schaltete sie zurück und trat das Gaspedal durch. Immer noch kannte sie jede Kurve, die jetzt vor ihr lag, auswendig. Sie wusste genau, wann sie Gas geben oder gerade noch rechtzeitig bremsen musste, um die enge und steile Straße zum Pass hinauf in weniger als zehn Minuten zu bewältigen. Der Toni hatte es mit ihr geübt, immer wieder und wieder. Acht Minuten, fünfundvierzig Sekunden war Tonis Rekord gewesen. Im selben Jahr, in dem … sich alles verändert hatte. Acht Minuten, fünfundvierzig Sekunden. Aber niemand fuhr so gewagt wie Toni. Niemand, der nicht riskieren wollte, auf die gleiche Weise zu enden wie der Viehauser Sepp, Tonis bester Freund. Damals, lange her.

Das schraffierte Schild, das vor der Spitzkehre warnte, war neu, eine Leitplanke sicherte den Abgrund, nur das Kreuz erinnerte noch an das Unglück in jener Nacht, die den Sepp das Leben gekostet hatte. Wenn Lisa es eben im Vorbeifahren richtig gesehen hatte, war das Kreuz geborsten, und es stand auch kein ewiges Licht mehr unter dem verwitterten Dach. Es wollte Lisa wie ein schlechtes Omen erscheinen, als würde sich niemand mehr an den Sepp erinnern.

Auf der linken Straßenseite hingen meterlange Eiszapfen in den Spalten und Vorsprüngen der schroffen Felswand, das alte Holzgeländer der Brücke über die Klamm war durch einen Drahtgitterzaun ersetzt. Ein neues, geschnitztes Schild wies den Weg zum »Jungfernsprung«. Soweit Lisa es erkennen konnte, war der Fußsteig jetzt mit Halteseilen versehen, damit keine verzweifelte Jungfrau in die Tiefe stürzen würde, bevor sie nicht selber den endgültigen Schritt über die Felskante machte. Keine verzweifelte Jungfrau und auch keine, die es eben nicht mehr war.

So viel Tod, so viel Elend, dachte Lisa, während sie nach dem alten Schuhkarton auf dem Beifahrersitz griff und sich auf gut Glück eine CD herauszog. Ausgerechnet die Beatles! Aber Hauptsache, sie konnte den Text mitsingen, um alle unwillkommenen Gedanken zu verdrängen. Und »Let it Be« war vielleicht nicht die schlechteste Wahl: »When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be, let it be …«

Lisa drehte die Lautstärke so hoch, dass der Motor nicht mehr zu hören war. Umso mehr schrak sie bei dem gellenden Ton einer Hupe zusammen, hundertfach warfen die Felswände das Echo zurück. Als Lisa in den Außenspiegel blickte, hing der schwarze Mercedes-Van bereits dicht an ihrer Stoßstange und setzte zum Überholen an.

Es war das letzte gerade Stück vor der Passhöhe, kaum mehr als knapp hundert Meter, und es war unmöglich, die nächste Kurve einzusehen, in der jederzeit ein entgegenkommendes Auto auftauchen konnte, auch der Linienbus oder ein Holztransporter, der fast die gesamte Breite der Fahrbahn benötigte. Obwohl es Lisa reizte, noch einmal zu beschleunigen, zwang sie sich, den Fuß vom Gas zu nehmen und so weit wie möglich nach rechts auszuweichen. In Sekunden schoss der Van an ihr vorbei – gerade dass sie noch die neongelbe Beschriftung des einzigen Taxi-Betriebs in Oberalmdorf erkannte, wahrscheinlich war es der Carlo selber, der hinterm Steuer saß.

Erst als sie sich fragte, wieso er nach seinem riskanten Manöver nicht wenigstens die Warnblinkanlage als kurzen Gruß einschaltete, wurde ihr klar, dass er ihren Volvo für ein Touristenauto gehalten hatte. Zur Beerdigung ihrer Mutter war Lisa noch mit dem klapprigen Golf unterwegs gewesen, und der Volvo hatte ein Münchner Kennzeichen, der Carlo oder wer auch immer konnte sie gar nicht erkannt haben. Sie war inkognito unterwegs.

Für einen Moment wünschte sie sich, dass sie genau so auch die paar Tage bei den Großeltern verbringen könnte – inkognito. Ohne dass irgendjemand im Dorf wüsste, wer da zu Besuch gekommen war. Und vor allem ohne dass es der Toni erfahren würde! Doch es würde keine zwei Stunden dauern, bis alle Bescheid wüssten. So war das nun mal in Oberalmdorf. Und so war das vor allem, wenn man ihnen den Rücken gekehrt und deutlich zu verstehen gegeben hatte, dass diese Entscheidung unwiderruflich war.

»Let it be, let it be«, summte sie die letzten Zeilen des Beatles-Songs leise mit, während sie die alte Mautstelle passierte. Wie immer wirkte die lange schon unbewohnte Wachhütte dunkel und abweisend, fast furchteinflößend. Mit dem Fuß auf der Bremse steuerte sie den Volvo durch die steilen Kehren nach unten ins Tal, so langsam, als wollte sie jede Minute auskosten, die sie noch für sich alleine hatte.

Der Straßenbelag glänzte verräterisch im Licht der Autoscheinwerfer, in der engen Kurve kurz vor der Abzweigung geriet der Volvo leicht ins Rutschen. Lisa fuhr jetzt noch vorsichtiger.

Als sie im Schritttempo von der Hauptstraße abbog, stand die alte Frau Pracht vor ihrem Haus mit den schwarz gebeizten Balken und den verwitterten Fensterläden. Niemand im Dorf konnte die Buchstaben über der Tür deuten, die dort wie hingekratzt ins Holz geschnitzt waren. Und die Pracht selber schwieg beharrlich auf alle Fragen. Als brächte es Unglück, das Geheimnis zu verraten. Wie schon früher hatte sie auch heute eine Katze auf der Schulter sitzen, eine schwarze Katze, nicht von ungefähr nannten die Leute sie hinter vorgehaltener Hand »die Hexe«. Lisa mochte die Hexe nicht, sie hatte sie noch nie gemocht.

Jetzt stutzte die Alte und beugte sich vor, um besser durch die Windschutzscheibe spähen zu können, Lisa hob kurz die Hand, aber sie bezweifelte, dass die Pracht sie erkannt hatte.

Ganz leise begann es wieder zu schneien, die Straßenlampe vorm Haus der Großeltern warf einen gelblichen Schein in die einsetzende Dämmerung. Lisa parkte neben dem alten Stall, durch das offene Tor konnte sie den Trecker erkennen, den der Großvater also immer noch benutzte, um sein Feuerholz aus dem Wald zu holen.

Die Tanne vorm Haus war mit einer bunten Lichterkette geschmückt. Zu bunt, fand Lisa. Sie vermisste den Herrnhuter Stern, der früher zu Weihnachten grundsätzlich unter dem Vordach der Eingangstür gehangen hatte.

Im Haus selbst war nur das Küchenfenster erleuchtet, für einen Augenblick meinte Lisa, den Schatten der Großmutter hinter der Gardine auszumachen, gleich darauf wurde das Licht gelöscht.

Fast rechnete sie jetzt damit, dass die beiden Alten aus der Tür traten, um sie zu empfangen. Sie hatte am Telefon angekündigt, dass sie kommen würde. Sogar die ungefähre Zeit hatte sie gesagt, »gegen fünf, halb sechs«. Die Uhr am Armaturenbrett zeigte zwanzig Minuten nach fünf. Aber im Haus rührte sich nichts.

Oben am Berg wischten die Scheinwerfer der Pistenraupen über den Schnee, das auf- und abschwellende Dröhnen der Dieselmotoren war bis ins Tal zu hören.

Lisa schloss die Augen und lehnte den Kopf an die Nackenstütze. Noch war das Auto warm von der Fahrt. Sie hatte die ganze Zeit über die Heizung auf zweiundzwanzig Grad gestellt, einen Moment würde sich die Wärme halten. Noch hatte sie also ein paar Minuten Zeit.

Noch konnte sie auch einfach den Schlüssel umdrehen, den Motor starten und wieder fahren. Aber ihr war klar, dass sie das nicht tun würde. Sie brauchte endlich Antworten. Und sie wollte die Gelegenheit nutzen, um sich mit den beiden Alten auszusöhnen. Auch wenn sie jetzt schon wusste, dass sie es ihr nicht leicht machen würden. Aber wenigstens versuchen wollte sie es. Auch deshalb war sie hergekommen! Und jetzt war es zu spät, um sich noch anders zu entscheiden.

Mit einem Ruck setzte sie sich aufrecht und schaltete die Innenbeleuchtung ein, um einen kurzen Blick auf ihr Make-up zu werfen. Die dunklen Schatten unter den Augen kamen nicht nur von der langen Autofahrt, aber die Großeltern würden es wohl kaum bemerken. Und wenn doch, würde sie ihre Kommentare einfach mit einem Schulterzucken abtun: Die Arbeit an der Uni, das trübe Winterwetter in München, eine Erkältung, die noch nicht ganz auskuriert war.

Sie schlang die langen blonden Haare zu einem flüchtigen Knoten zusammen, dann beugte sie sich vor und zog mit raschen Strichen den Lippenstift nach – nur um ihn doch gleich wieder mit einem Taschentuch sorgfältig wegzuwischen. Die Großeltern mochten keine »geschminkten Weibsleute«, sie wollte sie nicht unnötig provozieren. Schon die Jeans mit den beiden Rissen über dem Knie und der enganliegende Rollkragenpullover würden vollständig ausreichen, um ihr Missfallen zu erregen, von dem knielangen Parka mit dem Kunstpelz an der Kapuze und den sündhaft teuren Lammfellstiefeln ganz zu schweigen.

Packen wir’s.

Sie hatte kaum die Tür geöffnet und einen Fuß in den Schnee gesetzt, als ihr die eisige Kälte wie eine Wand entgegenschlug.

Sie hat keine Ahnung, wie lange sie bewusstlos gewesen ist. Noch weniger weiß sie, wo sie ist oder wie sie hierhergelangt sein könnte.

Ihre Arme sind hinter ihrem Rücken zusammengebunden, das Klebeband schneidet schmerzhaft in die Haut der Handgelenke.

Auch ihre Beine sind eng umwickelt, als hätte jemand absolut sichergehen wollen, dass sie keine Chance hat, sich zu befreien. Sie trägt immer noch die gefütterte Jacke mit dem Kragen aus Kunstpelz, aber ihre Beine in den Jeans sind eiskalt. Als sie versucht, die Zehen zu bewegen, kann sie die Füße kaum spüren.

Der Raum um sie herum liegt nahezu vollständig im Dunkeln. Vage kann sie die Umrisse einer Tür ausmachen, eine scharfkantige Lichtritze zwischen Tür und Rahmen, dicht über dem Boden hat der Wind feinkörnigen Schnee hereingeweht. Es scheint kein Fenster zu geben. Oder der Fensterladen ist geschlossen.

Als sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben, erkennt sie einen umgestürzten Stuhl, leere Bierflaschen auf dem Boden, einen wackligen Tisch, dessen fehlendes Bein durch einen Hackklotz ersetzt worden ist. Und das Bettgestell mit der dreckigen Matratze.

Der Ofen in der Ecke ist ein Gasofen, sie erinnert sich an das fauchende Geräusch der bläulich flackernden Flammen. Jetzt ist das Fauchen verstummt, die Gasflasche ist leer, der Ofen ist stumm und kalt.

Neben der Tür lehnt eine Schneeschaufel aus Aluminium, die leicht schimmert. Die Luft im Raum ist so eisig, dass ihr Atem zu kleinen Kristallen gefriert. Es riecht leicht nach Benzin. Wie von einer Motorsäge, die gerade noch jemand benutzt hat. Eine Hütte irgendwo oben am Berg, denkt sie. Noch im Wald – das undeutliche Rauschen, das sie jetzt wahrnimmt, kommt ganz sicher von den Wipfeln der Föhren.

Gleich darauf meint sie auch, eine Bergdohle rufen zu hören. Nur ganz kurz, dann übertönt das stärker werdende Brausen des Sturms jedes andere Geräusch. Und das Pochen in ihrem Kopf, das nicht nachlassen will und jeden klaren Gedanken verhindert.

Als ein erneuter Windstoß die Dachbalken über ihr knarren lässt, fängt sie an, um Hilfe zu rufen, doch ihr Mund ist so trocken, dass sie kaum die Lippen auseinanderbringt, ihre Stimme ist nicht viel mehr als ein heiseres Krächzen.

»Hilfe! Ist da jemand? Ich bin …«

Hier, will sie rufen, hört mich jemand?

Aber sie bricht mitten im Satz ab. Wenn es da draußen jemanden gibt, dann weiß er auch, dass sie hier ist. Und dann ist er nur wegen ihr hier. Sie ist sich sicher, dass es ein Mann sein muss.

Die Angst kommt so plötzlich, dass sich ihre Muskeln verkrampfen. Sie fängt an zu zittern und beißt sich auf die geschwollene Lippe, schmeckt das Blut und spürt die Übelkeit in sich hochsteigen. Außerdem muss sie dringend pinkeln.

»Hilfe …«, stößt sie noch einmal hervor, und diesmal ist es mehr ein verzweifeltes Schluchzen als ein wirklicher Hilferuf.

Aber sie weiß es ohnehin. Irgendwo weit hinten in ihrem Kopf, wo die Erinnerungen lauern, die sich ihr Verstand noch weigert preiszugeben. Es ist besser für sie, wenn es niemanden gibt, der sie hören kann. Wenn niemand kommt, um sie loszubinden …

Sie will nicht noch mal die fordernden Hände auf ihrem Körper spüren, die gierigen Lippen, den heißen Atem. Das Keuchen, die gemeinen Wörter, die rohe Gewalt, an die sie sich plötzlich erinnert.

Im nächsten Moment wird ihr schlagartig klar, dass es ihre einzige Chance ist. Es muss jemand kommen, egal wer. Sonst wird sie hier über kurz oder lang erfrieren. Erst müde werden und dann einschlafen, um nie wieder aufzuwachen. Von irgendwelchen Wildtieren aufgefressen, die den Weg in die Hütte finden würden. Marder. Ratten. Vielleicht ein Fuchs, vielleicht auch ein streunender Hund.

Das schmerzende Pochen in ihrem Kopf ist so stark, dass sie fürchtet, wieder das Bewusstsein zu verlieren. Sie versucht verzweifelt, den Schmerz und die Kälte zu ignorieren und sich auf irgendetwas anderes zu konzentrieren. Wer sie ist, wo sie herkommt, wie ihre Eltern heißen. Warum sie so dumm gewesen ist und ausgerechnet das getan hat, was sie nie hätte tun dürfen.

Ihr ist so unerträglich kalt, dass ihre Zähne aufeinanderschlagen.

Das Pochen hat jetzt einem beständigen Schmerz Platz gemacht, der sie grelle Lichtkreise sehen lässt, kaum dass sie die Augen schließt. Und sie muss immer noch pinkeln, lange wird sie nicht mehr aushalten.

2. KAPITEL, 26. DEZEMBER

Die innere Stimme

Wenn der Mond die Schatten schwärzt

Lisa hatte den Großeltern einen Bildband mitgebracht. Über Venedig. Weil die Großmutter da immer hingewollt hatte. Einmal nur den Markusplatz sehen. Die schmucken Patrizierhäuser, die unzähligen Kanäle, die Gondeln mit den flotten Gondolieri.

»Das könnt ihr immer noch machen, Oma! Ihr habt alle Zeit der Welt, und von Salzburg fährt ein Zug, es gibt sogar eine Verbindung ohne Umsteigen. Ich suche euch ein schönes Hotel aus und …«

Der Großvater murmelte etwas in seinen Bart, was nicht besonders freundlich klang. Lisa meinte, die Wörter »Spaghetti« und »zu denen will ich nicht« zu verstehen.

Sie ärgerte sich jetzt, dass ihr nichts anderes als Geschenk eingefallen war. Zumal auch die Großmutter den sündhaft teuren Bildband nur mit einem Schulterzucken zur Seite schob, als könnte sie sich nicht daran erinnern, jemals von Venedig geschwärmt zu haben.

Für Lisa hatten die Großeltern ein schneeweißes Lammfell. Und zwei blaue, weiß gepunktete Bauernteller, aus der Aussteuer der Oma. Zwei Bauernteller, zwei Serviettenringe, zwei Messer, zwei Gabeln, zwei Löffel aus schwerem Silber.

Der Wink war eindeutig genug, aber zumindest das Lammfell war willkommen. Das würde Lisa wenigstens vor weiteren blauen Flecken bewahren, sollte es ihr und dem neuen Kollegen aus der IT-Abteilung der Universität noch einmal passieren, dass sie nicht mehr rechtzeitig bis zum Bett kamen und stattdessen auf dem Fußboden landeten …

Heiligabend in München, in der kleinen Wohnung unterm Dach. Mit dem bereits halb vertrockneten Weihnachtsbaum vom Viktualienmarkt, der alles hastige Gefummel vor seinen geschmückten Zweigen mit stoischer Ruhe ertragen hatte. Ohne sich empört zu schütteln und vor Aufregung die Nadeln zu verlieren. Aber das war ganz sicher nicht die Art von Zweisamkeit, die die Großeltern meinten. Und schon gar nicht der richtige Mann dafür!

Natürlich hatte die Großmutter das Weihnachtsessen gekocht, das es schon früher immer gegeben hatte. Hirschbraten in dicker brauner Soße mit Semmelknödeln und Rotkohl. Und tatsächlich hatte sie ja auch nicht wissen können, dass Lisa schon seit einigen Jahren kein Fleisch mehr aß.

Sie konnte es auch jetzt nicht verstehen.

»Aber der Opa hat den Hirschen selber geschossen«, sagte sie und rang verzweifelt die Hände. »Ein prächtiger Zwölfender. Das Geweih kommt zu den anderen im Flur.«

Der Opa schüttelte nur den Kopf. Lisa meinte fast hören zu können, was er dachte. Wir haben selbst schuld. Das musste ja so kommen. Wir hätten sie nie weggehen lassen dürfen. In der Stadt kommen sie alle nur auf dumme Ideen, die Mädchen und die jungen Frauen noch mehr als alle anderen. Das tut ihnen nicht gut, sieht man ja an der Lisa.

Lisa überwand sich den Großeltern zuliebe, wenigstens ein paar Bissen vom Braten zu probieren. Das Fleisch zerging fast auf der Zunge. Aber die Großmutter hatte gesehen, wie viel Preiselbeerkompott sie mit auf die Gabel geschoben hatte, und nahm ihr kurzerhand das Schüsselchen weg.

»Andere wollen auch noch was!«

Und dann kamen die Fragen.

Wie geht es dir in München? Willst du wirklich dort bleiben? Ist das nicht viel zu gefährlich? Alleine in so einer großen Stadt? Wenn du wenigstens einen Mann hättest! Gibt es denn da jemanden? Du bist nicht mehr die Jüngste, und wenn du Kinder haben willst, dann solltest du dich langsam mal nach dem Richtigen umsehen …

Lisa hatte mit solchen Fragen gerechnet. Dennoch machte ihr die versteckte Ablehnung, die aus jedem Satz und jeder Miene der Großeltern sprach, mehr zu schaffen, als sie sich eingestehen wollte. Das waren nicht die liebe Oma und der brummig-gutmütige Opa, an die sie sich aus ihren Kindertagen erinnerte. Das waren auch nicht die von Kummer und Schmerz gezeichneten Eltern, die nach dem Selbstmord ihrer einzigen Tochter nicht wussten, wie sie mit der Schande überhaupt noch weiterleben sollten.

Stattdessen wollten sie Lisa jetzt vorkommen wie das Abziehbild eines selbstgerechten, verbitterten Ehepaares, das sich gegenseitig aufstachelte, bis der Herrgott sie endlich erlösen würde. Sie waren vom Leben enttäuscht. Von dem Schicksal, das ihnen nicht nur die Tochter, sondern kurz vorher schon eins der beiden Enkelkinder genommen hatte. Das jüngere, die »süße Kleine«, die immer ihr Liebling gewesen war. Nicht so verstockt. Der Vorwurf, den sie Lisa machten, war eindeutig: Als du das Dorf und alle hier verlassen hast, hast du dein Zuhause verraten. Als wärst du was Besseres!

Dabei wart ihr es, die mich im Stich gelassen haben, dachte Lisa noch während sie überlegte, wie viel von ihrem jetzigen Leben sie preisgeben wollte. Vielleicht war es gar nicht schlecht, auf dem Umweg über die Fragen der beiden Alten zu dem Punkt zu kommen, wegen dem sie überhaupt hier war.

»München ist ganz schön. Und kommt einem auch gar nicht so riesig vor, eher wie ein großes Dorf! Da in Perlach, wo ich wohne, ist es recht nett. Es gibt sogar einen Wald nicht weit von meinem Haus. Und ich wohne oben unter dem Dach, zwei kleine Zimmer, Küche und Bad, alles mit schrägen Wänden. Sehr gemütlich!«

»Das könntest du auch hier haben«, brummte der Großvater.

»Sogar mit einem Balkon mit Geranien«, ergänzte die Großmutter. »Und immer mit dem Blick auf den Großkogel und die Karspitze.«

Lisa rang sich ein Lächeln ab und nickte. »Aber ich muss mein eigenes Leben leben, das wisst ihr.«

»Du hättest nach Sankt Josef gehen können«, sagte der Großvater. »Oder Elmhofen, das wär weit genug gewesen.«

»Nicht für mich!« Lisa holte tief Luft und schloss für eine Sekunde die Augen. Es war keine gute Idee gewesen, hierherzufahren, dachte sie. Vielleicht sollte ich …

Sie sprang auf, um der Großmutter zu helfen, den Tisch abzuräumen. In der Küche sagte die Großmutter wie nebenbei: »Der Toni hat nach dir gefragt, ein paarmal schon, nur dass du es weißt.«

Lisa gab keine Antwort. Als sie zurück in die Stube kamen, hatte der Großvater eine Flasche Rotwein aus dem Keller geholt. Und drei Gläser von der Anrichte. Die guten Kristallgläser mit den verschiedenen Farben. Dunkelrot. Violett. Hellgrün. Blauer Zweigelt. Lisa war überrascht. In ihrer Erinnerung trank er immer nur Bier. Und Haselnussschnaps.

Großzügig schenkte er die Gläser voll. Als wollte er Lisa ein Friedensangebot unterbreiten. Einen Waffenstillstand.

»Es ist Weihnachten. Da müssen wir nicht streiten«, sagte die Großmutter, als hätten die beiden sich mit irgendeinem Zeichen verständigt. »Erzähl ein wenig von der Universität. Was machst du da noch mal genau? Du hast es geschrieben, aber wir haben es nicht ganz verstanden. Es hat etwas mit den Masken vom Xaver zu tun?«

»Seine Masken sind berühmt«, warf der Großvater ein, bevor Lisa antworten konnte. »Da war auch schon das Fernsehen bei ihm.«

»Ja, mit dem Xaver will ich auch sprechen«, bestätigte Lisa. »Es ist ein bisschen schwierig zu erklären, was ich da an der Uni genau mache. Es ist eine Art Projekt, an dem ich beteiligt bin. Das Thema sind alte Überlieferungen, Rituale, die es nur in den Bergen gibt, vor allem in Bayern und Österreich …«

Und nein, dachte sie, mehr müsst ihr nicht wissen. Meine Forschungsarbeit würde euch sowieso nicht gefallen. Mythen der Rauhnächte – das ist etwas, worüber man besser nicht spricht. Und ihr wollt auch gar nicht wissen, dass ich mit genau dieser Forschungsarbeit gerade berechtigte Chancen auf eine Verlängerung meines Vertrags habe. Vielleicht sogar auf eine Anstellung auf Lebenszeit. Dann wäre ich »Frau Professor«, Universitätsprofessorin im Fachbereich Ethnologie! Ja, es ist wahr, ich habe es fast geschafft. Aus der verstörten jungen Frau, die gleich nach ihrer Matura nur mit einem Köfferchen heimlich verschwunden ist, ist tatsächlich etwas geworden. Ihr dürft also ruhig stolz auf mich sein. Oder euch für mich freuen. Aber ich weiß schon, dass ihr ja doch nur wieder fragen würdet, warum ich überhaupt studieren musste. Obwohl es allemal leichter ist, eine gute Partie im Dorf zu finden, wenn man nicht als »Studierte« daherkommt. Das ist es, was ihr ohnehin schon denkt.

Der Großvater setzte sein Glas so hart auf den Tisch, dass ein paar Tropfen Rotwein auf das Tischtuch spritzten. »Du redest von den Rauhnächten, stimmt’s?«

»Ja«, gab Lisa überrascht zu. »Es geht um die Rauhnächte, stimmt.«

»Und die Masken vom Xaver! Die Perchtenmasken, die Wilde Jagd und das alles, das sind die Rauhnächte.«

Er stürzte den Rest seines Glases in einem Zug hinunter.

»Nicht!«, warnte die Großmutter, wobei nicht klar war, ob sie ihren Mann am Weiterreden hindern wollte oder nur Angst vor neuen Flecken auf dem Tischtuch hatte.

Der Großvater beugte sich weit vor. Seine Wangen wirkten plötzlich eingefallen, die Altersflecken auf seiner Haut waren wie dunkle Stigmata, der Kehlkopf im faltigen Hals hüpfte bei jedem Wort auf und ab: »Und diesmal hat’s die Katharina erwischt. Heut Morgen war sie nicht mehr da.«

Lisa brauchte einen Augenblick, bevor sie begriff, was er da gerade gesagt hatte. Ungefähr so wie man feststellt, dass der Linienbus Verspätung hatte. Der Schock kam so unvermittelt, dass sie anfing zu zittern. »Was meinst du damit, sie war nicht mehr da? Und wieso … Katharina, was … was soll das?«

»Nicht die Kathi, nicht unsere Katharina, du Dummchen!« Die Großmutter griff nach Lisas Hand und tätschelte sie. »Die Tochter vom Neuwirt. Die heißt auch Katharina. Du kannst sie nicht kennen. Sie ist erst geboren, als du schon weg warst. Sechzehn ist sie.«

»Sechzehn!«, kam es vom Großvater. »Und hat sich doch schon benommen wie ein Weibsbild, das gut zehn Jahre älter ist. Deshalb wundert’s mich auch nicht. Ich hätt auf sie getippt, wenn man mich vorher gefragt hätte.«

Lisa hatte das Gefühl, als würde ihr jemand die Luft abschnüren. Es war nicht nur die Erinnerung an die jüngere Schwester, sondern die Kälte der beiden Alten.

Heut Morgen war sie nicht mehr da.

Waren das die Großeltern, die sie früher so sehr geliebt hatte? Die rundliche Oma mit den Apfelbäckchen und dem grauen Dutt, aus dem sich immer ein paar widerspenstige Strähnen lösten. Der hagere Opa mit der sonnengegerbten Haut und den unzähligen Falten, die sein Gesicht wie eine zerknitterte Landkarte aussehen ließen. Zwei nette Alte, wie in einem Werbeprospekt des Tourismusbüros, das den Sommerurlaubern eine bäuerliche Idylle auf der Alm versprach. Maria, die immer noch von Hand die Butter stampfte, und Josef, der das Holz hackte und die Ziegen molk. Nur dass Maria und Josef eben gar nicht so nett waren, wie Lisa sie trotz allem doch am liebsten noch gesehen hätte.

Und vielleicht galt das nicht nur für die Großeltern, sondern für das ganze Dorf. Für jeden hier in diesem engen Tal zwischen den schroff aufragenden Berggipfeln, die den Blick auf alles versperrten, was über den eigenen Tellerrand hinausging. Oder was schlicht und einfach nicht sein konnte, weil es nicht sein durfte.

»Was ist passiert? Bitte, ich will es genau wissen!« Lisa musste heftig schlucken, bevor sie auch die nächste Frage noch herausbrachte: »Und wieso hast du gesagt, diesmal hätte es die Katharina ›erwischt‹? Was bedeutet das?«

Die Großeltern sprachen abwechselnd, eher mürrisch und unwillig, während sie in kleinen Schlucken ihren Rotwein tranken. Als wäre es unnötig, über die ganze Sache noch viele Worte zu verlieren, wo doch eigentlich alles so hatte kommen müssen, wie es der Großvater ja schon geahnt hatte …

Katharina, sechzehn Jahre, die Tochter vom Neuwirt. Ein bisschen frühreif vielleicht und nicht auf den Mund gefallen. Hatte gern mal Widerworte, wenn ihr etwas nicht passte, und scherte sich nicht darum, was man über sie sagte. War im Sommer in England gewesen. Sprachferien! Mit anderen Jugendlichen, von sonst woher, und jeder in einer anderen Gastfamilie, die Geld dafür bekam, dass sie die fremden Kinder bei sich aufnahm. Morgens in der Schule und nachmittags am Strand. Und abends dann in der Diskothek. Alleine, mit sechzehn! Ohne dass jemand dabei war, der aufpasste, was da geschah.

Der Briefträger hatte den Großeltern von der Postkarte aus Hamburg erzählt. Und nicht nur den Großeltern. Er hatte sich die Sätze auf der Rückseite genau eingeprägt, um sie wortgetreu wiedergeben zu können. Ich vermisse dich. Können wir uns wiedersehen? Ich komme auch zu dir! Oder wir treffen uns heimlich irgendwo. I love you! Dein Sebastian.

Die Katharina hatte also jemanden kennengelernt. Einen Sebastian aus Hamburg. Keinen Engländer, wenigstens das. Aber jetzt wollte er sie auch noch wiedersehen! Und dabei hatte die Katharina einen festen Freund, einen netten Jungen aus dem Dorf, der mit ihr in dieselbe Klasse ging und später mal den großen Hof am Skihang erben würde. Mit den schicken »Chalets«, die so gut wie eine Gelddruckmaschine waren.

Im Spätsommer war die Karte gekommen. Da war die Katharina schon wieder in der Schule gewesen. Und keiner hatte etwas geahnt. Bis der Briefträger nichts Besseres zu tun gehabt hatte, als die Karte zu lesen!

Wenn Lisa es jetzt richtig verstanden hatte, war Katharina am Vorabend noch mit anderen aus ihrer Klasse beim Tanzen gewesen. Im Hotel zur Alten Post. Mit einer Band und lauter Musik. Die Zeiten haben sich geändert, früher wäre das unvorstellbar gewesen. Am Heiligen Abend! Um kurz vor Mitternacht hatte sie noch jemand auf dem Parkplatz gesehen. Die Katharina und eine Freundin. Auf dem Weg zurück zum Neuwirt, die Freundin wohnte gleich um die Ecke, beim Schuhmacher im Haus. Die Freundin war auch in der elterlichen Wohnung angekommen, ob die Katharina ebenfalls zu Hause gelandet war, blieb unklar.

In der Gaststube beim Neuwirt hatten sie eine Weihnachtsfeier gehabt, die Gäste waren bis weit in die Nacht hinein geblieben, Katharinas Mutter hatte sie bedient, Katharinas Vater erst in der Küche gestanden und sich später mit zu der Feierrunde gesetzt.

Die Mutter meinte aber, sie habe die Katharina lange vorher durch den Gang zur Treppe huschen und ihr kurz zuwinken sehen, als sie selber gerade am Tresen stand, um neues Bier zu zapfen. Es wäre allerdings auch möglich, dass Katharina gleich zur Hintertür wieder hinaus war, diesen Trick hatte sie schon mal gemacht. Um ihre Eltern in Sicherheit zu wiegen, während sie in Wirklichkeit irgendetwas Verbotenes tat. Wovon heimlich rauchen und Schnaps trinken wahrscheinlich noch das Harmloseste war, wie der Großvater nachdrücklich feststellte.

»Und am Morgen dann …«, fragte Lisa nach. »Wann haben die Eltern bemerkt, dass sie nicht da ist?«

»Mitten am Tag erst«, erklärte die Großmutter. »Als sie aus der Kirche kamen und rasch mit der Katharina zu Mittag essen wollten. Um wenigstens ein bisschen Weihnachten zu feiern, bevor sie sich wieder um die Hotelgäste kümmern mussten. So ist das, wenn du eine Wirtschaft hast, und bei einem Hotel ist es noch mal schlimmer …«

»Und die Katharina war nicht mit in der Kirche?«

»Nicht mal am Heiligabend zur Christmette«, bestätigte der Großvater. »Sondern in der Disco! Aber wir waren bei der Predigt, die Oma und ich«, setzte er dann noch hinzu, als wäre es ihm besonders wichtig, das zu erwähnen. »Seit siebzig Jahren jetzt, ohne einmal auszusetzen.«

»Und am nächsten Tag auch immer zur Frühmesse«, kam es von der Großmutter. »Um sieben Uhr morgens, wenn noch nichts Böses passiert ist auf der Welt.«

Was immer sie damit nun meint, dachte Lisa und hatte plötzlich das Bild vor Augen, wie sie selber an der Hand ihrer Mutter durch den tiefen Schnee zum Kirchhügel hinaufstapfte, den Kopf ganz voll von dem wundersamen Abend mit all den Geschenken, die das Christkind gebracht hatte. Und natürlich hätte sie viel lieber mit der neuen Puppe gespielt, mit der bunten Holzeisenbahn, später dann, als sie schon in der Schule war, gleich damit angefangen, das neue Pferdebuch zu lesen oder das neue Kleid anzuziehen und vor dem Spiegel »schöne Dame« zu spielen.

Aber stattdessen war da nur die feste Hand der Mutter, die die beiden Töchter unerbittlich weiterzog, die große links, die kleine rechts, nie anders herum. Durch das mannshohe Tor auf den Kirchhof, der in Terrassen angelegt war, dem Berghang abgetrotzt, mit den steilen Stufen zwischen den schmiedeeisernen Grabkreuzen bis hinauf zur Kirche, die da feierlich hoch oben über dem Dorf thronte.

Lisas Vater lag auf der zweiten Terrasse, ganz außen an der Mauer. An seinem Kreuz war ein Porzellanbild befestigt, das ihn mit seinen Skiern zeigte, wie er vor der Almhütte stand. Die Hütte war bis unters Dach im Schnee versunken, ein Fenster war erleuchtet, aus dem Schornstein stieg dichter Rauch zum Himmel hinauf. Das Bild mit dem Gesicht des Vaters war von Wind und Wetter so ausgeblichen, dass es im flackernden Schein des ewigen Lichts auch gut ein anderer Mann hätte sein können, der da grüßend die Hand im Skifäustling hob.

Als der Vater verunglückte, war Lisa noch so klein gewesen, dass sie sich kaum an ihn erinnern konnte. Und Kathi noch viel weniger! Was ihnen blieb, waren nur vage Bilder, sein Lachen, seine großen Hände, die so geschickt jedes kaputte Spielzeug reparieren konnten, der Geruch nach Wald, nach Moos und feuchter Erde, der ihn umgab wie ein Schutzwall, hinter dem einem niemand etwas anhaben konnte.

An diesem Grab trafen sie dann pünktlich mit dem dumpfen Dröhnen der Glocken auf die Großeltern, die sie bereits erwarteten. Und immer standen der Großmutter die Tränen in den Augen. Natürlich hatte Lisa es für selbstverständlich gehalten, dass ihre Oma den Vater ebenso sehr vermisste, wie auch sie es tat. Erst lange danach war ihr bewusst geworden, dass der Opa nie geweint hatte. Später hatte sie manchmal gedacht, dass er vielleicht damals schon den Schwiegersohn für alles Unglück verantwortlich machte, das noch folgen sollte …

»Und du?«, fragte der Großvater jetzt. »Wie hältst du es damit?«

Lisa brauchte einen Augenblick, bis sie verstand, dass sich seine Frage auf den weihnachtlichen Kirchgang bezog.

»Ist das jetzt dein Ernst? Du willst wissen, ob ich regelmäßig zur Kirche gehe? Nein, tue ich nicht! Aber darum geht es doch auch gar nicht! Ihr wisst genau, wie es damals mit … meiner Schwester war! Wenn wir sie nur ein paar Stunden eher gefunden hätten …«

»Lass es«, bat die Großmutter leise. »Fang nicht von der Kathi an.«

»Sie tauchen ja auch immer wieder auf«, murmelte der Großvater. »Und zwar von ganz alleine.«

Lisa fuhr zusammen, als hätte sie ein elektrischer Schlag getroffen.

»Was war das? Was hast du gerade gesagt?«

»Sie kommen immer zurück«, wiederholte der Großvater.

»Wer? Wer kommt immer zurück? Von wem redest du? Was ist hier passiert, wovon ich nichts weiß?«

»Wenn du nicht weggegangen wärst, würdest du es wissen«, mischte sich jetzt die Großmutter mit zusammengekniffenen Lippen ein. Als sie aufstand und sich die Schürze glattstrich, merkte Lisa, wie sie die Geduld verlor. Plötzlich brach alles aus ihr heraus, was sie die ganze Zeit schon nur mit Mühe zurückgehalten hatte.

»Es hat Gründe dafür gegeben, dass ich das Tal verlassen habe und so weit weg bin wie möglich. Ihr wisst das auch ganz genau, also tut nicht so, als wäre es anders. So, und jetzt setz dich gefälligst wieder hin!«

Sie griff nach dem Arm der Großmutter und zog sie zurück auf den Stuhl. Der Großvater beobachtete jede ihrer Bewegungen mit argwöhnischen Blicken, rührte sich aber nicht.

»Darf ich jetzt bitte erfahren, was ihr wisst?«

Lisa merkte selber, wie anders ihre Stimme plötzlich klang. Ohne Empathie, ohne Mitleid. Aber es schien genau richtig zu sein, als hätte ihr Ton nicht die Wirkung verfehlt. Der Großvater nickte, wie um zu zeigen, dass er Lisas Fragen nicht länger ausweichen wollte.

»Es ist schon öfter passiert, dass mal eine Frau aus dem Dorf verschwunden ist. In den letzten Jahren, seit du …« Er schüttelte unwillig den Kopf, ohne seinen Satz zu beenden. »Aber ich habe es ja gesagt, sie sind immer zurückgekommen, wenn die Rauhnächte vorüber waren.«

»Was heißt das? Wo waren sie? Was haben sie gesagt? Sie müssen doch irgendetwas …«

»Nichts. Sie wollten nicht darüber reden.«

»Sie haben nicht gewusst, was mit ihnen passiert ist«, erklärte die Großmutter. Ihre Stimme zitterte leicht. »Sie haben sich nie erinnern können.«

»Ihr behauptet, sie waren zwölf Tage und Nächte verschwunden und … konnten sich hinterher nicht erinnern?«

Die Großeltern zuckten gleichzeitig mit den Achseln, ohne etwas zu erwidern.

»Und wer?«, fragte Lisa. »Kenne ich eine von ihnen?«

Die ersten beiden Namen sagten ihr gar nichts. Dann kam eine Freundin aus Schultagen, Maria. Deren Eltern eine der Hütten oben am Berg bewirtschaftet hatten. Soweit Lisa sich erinnerte, hatte Maria eine Pension am anderen Ende des Dorfes gehabt, nicht weit vom Skilehrerheim. Schon früher, schon zu Schulzeiten, hatte es böse Stimmen gegeben, dass sie allzu freundlich zu dem einen oder anderen Skilehrer gewesen war. Aber jetzt war sie wohl weggezogen, wie die Großeltern sagten, jedenfalls wohnte sie nicht mehr im Tal.

»Genau wie die Johanna vom Huber-Hof. Die ist auch weggegangen.«

»Vier Frauen also? Und mit der Katharina jetzt fünf?«

Die Großeltern zögerten kurz, bevor sie zustimmten.

»Und jedes Jahr?«, bohrte Lisa nach.

»Immer zu den Rauhnächten«, bestätigte der Großvater. »Der Teufel allein wird wissen, was da geschieht. Und besser ist’s, man lässt ihn machen und stellt keine Fragen.« Er kniff die Augen zusammen und verzog den Mund, als würde er noch überlegen, ob er weiterreden sollte.

»Und es sind auch noch mehr Frauen gewesen, nicht nur die vier«, sagte die Großmutter so schnell, als wollte sie es hinter sich bringen, bevor sie es sich noch anders überlegen konnte. »Davor auch schon welche.«

Lisa merkte, wie ihr eine Gänsehaut über den Rücken lief.

»Aber dieses Jahr ist es zum ersten Mal ein Mädchen«, ergänzte die Großmutter. »Sonst waren sie immer schon junge Frauen.«

»Macht kaum einen Unterschied, so wie die Tochter vom Neuwirt herumgelaufen ist«, murrte der Großvater.

»Es war schon mal ein Mädchen, nicht viel älter als die Katharina vom Neuwirt«, sagte Lisa so leise, dass sie sich nicht sicher war, ob die Großeltern sie überhaupt verstanden. »Und ich glaube, ihr wisst das auch.«

Damit stand sie auf und stieg ohne Gruß die knarzende Treppe zu ihrem Zimmer hinauf.

Es konnte kein Zufall sein, dass sie gerade jetzt hierhergekommen war, dachte sie. Als hätte eine innere Stimme sie gedrängt, mehr über diese Geschichten zu erfahren, die in keinem Buch standen. Und die plötzlich Gestalt annahmen, als sollte die entsetzliche Wahrheit nicht länger verborgen bleiben.

Gleichzeitig spürte sie, wie sich tief in ihrem Inneren etwas schmerzhaft zusammenzog. Wie eine Warnung, jetzt nichts Unbedachtes zu tun und alle über die Jahre sorgsam errichteten Schutzwälle niederzureißen. Aber vielleicht war es genau das, was sie tun musste. Vielleicht war die Zeit gekommen, vielleicht war sie auch nur deshalb hier. Aus keinem anderen Grund, als sich ihrer eigenen Vergangenheit zu stellen. Egal, was sie sich einreden mochte, es würde nicht länger funktionieren.

Jemand anders hatte die Entscheidung für sie getroffen.

Sie hat keine Ahnung, wie viel Zeit inzwischen vergangen ist. Der Lichtschimmer von der Tür ist schwächer geworden, der Stuhl, der Tisch, das Bett sind nur noch vage Flecken in der Dunkelheit.

Sie muss kurz weggedämmert sein. In einem Traum gefangen, wie auf der Flucht vor einer Welt, die nicht wahr sein soll. Sie hat das Meer gesehen, den endlosen Strand, das Dünental. Das Wogen des Strandhafers, das Feuer auf dem Sand, das angespülte Holz, das sie am Flutsaum gesammelt haben und das nicht richtig brennen will. Das Lachen und die Stimmen der anderen. Und er hat Gitarre gespielt, nur für sie. The answer, my friend, is blowing in the wind …

Als sie jetzt den Motorschlitten hört, der sich durch die Stille frisst, weiß sie für eine Sekunde wieder nicht, wo sie ist. Dann wird der Riegel an der Tür aufgeschoben. Der Strahl einer Taschenlampe blendet sie.

Er ist zurück.

Es ist egal, wer er ist, aber hoffentlich ist er alleine.

Ich muss ihn fragen, was passiert ist. Er muss mir Antworten geben. Ich muss wissen, was das alles soll.

Aber sie bringt keinen Ton heraus, nur ihr Atem geht schneller, sie hört sich selber keuchen.

Als er sich über sie beugt, kann sie undeutlich die Maske erkennen, die er trägt. Eine Perchtenmaske mit tiefen Kerben wie Narben, den Mund zu einem höhnisch grinsenden Loch verzogen. Oder zu einem stummen Schrei. Eine Maske mit drei Hörnern, die fürchterlicher ist, als sie je zuvor eine gesehen hat. Das dritte Horn wächst wie ein spitzer Zapfen aus der Mitte der Stirn. Ein Eiszapfen oder ein … Nein, das ist zu widerlich, um es auch nur zu denken.

Es ist ein grauenvoller Greis, der direkt aus dem Totenreich zu ihr gekommen ist. Und der ihr jetzt eine Wasserflasche an den Mund hält. Sie trinkt so gierig, dass das meiste Wasser über ihr Kinn und auf ihre Jacke läuft, dann verschluckt sie sich und muss husten. Nur mit Mühe kann sie die Beine zusammenpressen, um sich nicht in die Hose zu machen.

»Ich muss ganz dringend«, stammelt sie und merkt, wie sie rot wird dabei.

Er hebt die Hand, um sie zum Schweigen zu bringen. Bevor sie es verhindern kann, hat er ihr schon etwas in den Mund geschoben. Eine Tablette. Nein, das ist etwas anderes, weicher als eine Tablette, ledrig und bitter im Geschmack.

Mit festem Griff presst er ihre Lippen zusammen und wartet, bis sie geschluckt hat, erst dann lässt er los. Sie braucht einen Moment, um zu begreifen, dass der Greis von Kopf bis Fuß in ein Fell gehüllt ist. Aber seine Finger sind weiß und weich, wie bei jemandem, der nicht viel mit den Händen arbeitet, sondern die meiste Zeit in Büchern blättert. An seiner rechten Hand trägt er einen silbernen Ring mit irgendeinem auffälligen Muster, vielleicht einem Wappen. Ein Greis in einem Tierfell, mit einem Siegelring und zu weichen Händen. Nein, kein Greis, ein Typ mit einer Greisenmaske, das ist ein Unterschied.

Er hat jetzt ein Messer in der Hand, mit dem er das Klebeband an ihren Beinen auftrennt. Danach durchschneidet er auch das Band um ihre Handgelenke. Sie spürt deutlich das Kribbeln, als ihre Fingerspitzen wieder durchblutet wurden.

Sein Atem riecht ganz leicht nach Schnaps. Aber da ist noch ein anderer Geruch. Schweiß! Und Geilheit, wie bei einem Ziegenbock.

Als er ihr hilft, sich aufzurichten, muss er sie unter den Achseln halten, damit sie nicht stürzt. Dann drückt er ihr die Klinge des Messers auf die Lippen.

»Denk nicht mal daran zu schreien«, zischt er undeutlich. »Aber hier ist sowieso niemand, der dich hören könnte. Nur die Wilde Jagd. Und du weißt: Wer sie stört …«

Ja, das wusste sie: … der muss es mit dem Tod bezahlen.

3. KAPITEL, 27. DEZEMBER

Herzöffnung

Wenn der Schnee blutet

Irgendjemand hielt die unsichtbaren Fäden in der Hand, mit denen er ihre Schritte lenkte. Eine höhere Macht vielleicht. Oder einfach nur das Schicksal. Eine Stimme, die nicht aufhören wollte, sie zu drängen.

Sie musste das verschwundene Mädchen finden. Das war ihre Aufgabe, ihre Bestimmung, deshalb war sie hier. Und sie musste sich beeilen, bevor die Rauhnächte ihren Höhepunkt erreichten, wenn sich zu Silvester das Totenreich öffnen würde. Die »Wilde Jagd«, wenn die Toten ins Reich der Lebenden eindringen und über alle Frauen herfallen, die sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten.

Vielleicht war es nichts als ein Zufall, dass die Tochter vom Neuwirt den gleichen Namen trug wie Lisas Schwester. Es gab viele Mädchen, die Katharina hießen. Und dennoch waren es die Erinnerungen, die der Name auslöste und die Lisa nur noch mehr antrieben. Der gleiche Name, das gleiche Alter. Aber die Kathi war nicht im Winter gestorben, nicht im Winter und nicht in den Rauhnächten, das war der Unterschied.

Die Kathi hätte nicht sterben müssen, wenn sie rechtzeitig gefunden worden wäre. Sie hätten sie noch retten können, wenn sie sich bei der Suche mehr angestrengt hätten! Jetzt war es an ihr, alles dafür zu tun, dass sich das nicht wiederholte. Und diesmal war es vielleicht der Teufel selbst, der seine Finger im Spiel hatte. Der Krampus, der nichts als Furcht und Schrecken verbreitete, um den Menschen zu zeigen, wie klein und unbedeutend sie waren. Um die Menschen in ihre Schranken zu weisen. Nur dass es den Krampus nicht gab, ebenso wenig wie den Teufel.

Aber es gab die Frauen, die spurlos verschwanden.

Vier Tage, dachte Lisa. Vier Tage, in denen wer weiß was alles mit der Katharina vom Neuwirt geschehen konnte, was bislang nicht mal in den schlimmsten Träumen des Mädchens passiert war. Und vier Tage waren zu lang, jede Stunde, die verstrich, war zu viel. Andrea wusste, wovon sie sprach. Auch wenn sie es sich nicht selbst eingestehen wollte, noch nicht. Gerade war nur eins von Bedeutung: Sie musste Katharina finden, so schnell wie möglich!

Der Großvater hatte schon gefrühstückt und war ins Dorf gefahren. »Zur Tankstelle«, sagte die Großmutter. »Er braucht Benzin für die Motorsäge.«

Lisa fragte nicht nach, was um alles in der Welt er am Tag nach Weihnachten mit der Motorsäge wollte. Das Holz für den dunkelgrünen Kachelofen, der über ein ausgeklügeltes Rohrleitungssystem das ganze Haus heizte, war sauber an der Seitenwand des Schuppens aufgestapelt, bis zum Dach hinauf, genug Holz nicht nur für diesen Winter. Und schon im Frühjahr mit der Motorsäge in genau abgemessene Klötze geteilt und dann mit der Axt in ordentliche Scheite gehackt. Niemand fing mit dieser Arbeit erst mitten im Winter an, wenn das Holz hart wie Stein war. Lisa hatte lange genug im Dorf gelebt, um genau zu wissen, zu welcher Zeit welche Arbeiten erledigt wurden.

Als wäre diese Tatsache gerade eben auch der Großmutter bewusst geworden, beeilte sie sich, noch eine Erklärung mitzuliefern: »Da steht eine Tanne oben am Berg, ganz schief vom letzten Sturm. Der Opa hat Angst, dass sie ganz umstürzt, deshalb will er sie fällen.«

»Klar«, sagte Lisa. »Nicht dass sie da beim nächsten Windstoß womöglich einen Hirschen erschlägt, den der Opa dann deshalb nicht mehr erschießen kann. Das wäre doch zu dumm!«

Der Blick der Großmutter wechselte von Unverständnis zu Verärgerung, als sie Lisas Worte richtig interpretiert hatte. Aber noch bevor sie etwas erwidern konnte, beugte sich Lisa vor und gab ihr einen Kuss auf die Wange. »Ach, Oma«, sagte sie leise. »Warum kann nicht alles gut sein? Was ist nur mit uns passiert?«

Lisa kannte die Antwort. Die Großmutter kannte sie auch. Und sie beide wussten, dass sie sie nie aussprechen würden. Vielleicht hatte Lisa sich etwas vorgemacht, als sie darauf hoffte, sich mit den Großeltern aussöhnen zu können. Vielleicht war es längst zu spät dafür.

»Willst du ein Ei zum Frühstück?«, fragte die Großmutter.

Lisa schüttelte nur den Kopf. Sie griff nach dem Krug mit der frischen Ziegenmilch und trank einen langen Schluck. Die Milch schmeckte anders, als sie in Erinnerung hatte. Aber vielleicht lag es auch nur an ihrer Stimmung. Nichts war so, wie es sein sollte. Und schon gar nicht, wie es mal gewesen war, wenn sie als kleines Mädchen zugesehen hatte, wie ihre Oma geschickt die manchmal widerspenstigen Ziegen molk und ihr dann die große, matt silberne Kanne in die Hand drückte, die sie stolz nach Hause trug.

Jetzt gab es nur noch zwei Ziegen in einem Anbau an der Scheunenwand. Lisa war kurz hinübergehuscht, bevor sie in die Küche gegangen war. Zwei Ziegen, die im Frühjahr geschlachtet werden sollten, wie die Großmutter erklärte: »Zu viel Arbeit, wir werden ja auch nicht jünger. Und die frechen Biester machen sowieso nichts als Ärger. Als hätten sie den Teufel im Leib!«