Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Theater der Zeit

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Der Theaterregisseur Herbert König war ein Ausnahmekünstler. Als Quereinsteiger begann er seine Theaterkarriere und war, sofern die staatliche Zensur dies zuließ, an verschiedenen Bühnen der DDR tätig, u.a. – als Weggefährte von Frank Castorf – in Anklam, bis ihm nur die Ausreise in den Westen blieb. Seine radikale Theatersprache wurde als Verstörung wahrgenommen. Königs Weg zur Bühne und seine Arbeiten in der DDR der 1970er und 1980er Jahre zeichnet Thomas Wieck genau, anschaulich und engagiert nach. Ergänzt wird diese theatergeschichtliche Betrachtung durch zahlreiche Kritiken, bisher unveröffentlichtes Archivmaterial, eindrucksvolle Fotografien sowie ein Inszenierungsverzeichnis. Das Buch geht weit über eine biografische Betrachtung hinaus und nimmt eines der wichtigsten Kapitel deutscher Bühnengeschichte in den Blick: jene zehn Jahre in der DDR, in der einige radikale Theatermacher – neben König besonders B. K. Tragelehn, Einar Schleef und Jürgen Gosch – ernst mit dem Theater machen wollten und die Emanzipation von Theaterkunst und -betrieb von der reglementierenden Staatlichkeit anstrebten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 311

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Wir danken Günther Beelitz.

Thomas Wieck

Regie: Herbert König

Über die Kunst des Inszenierens in der DDR

Recherchen 140

© 2019 by Theater der Zeit

Texte und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich im Urheberrechts-Gesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmung und die Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Medien.

Verlag Theater der Zeit

Verlagsleiter Harald Müller

Winsstraße 72 | 10405 Berlin | Germany

www.theaterderzeit.de

Lektorat: Erik Zielke

Gestaltung: Sibyll Wahrig

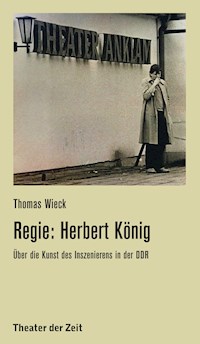

Umschlagabbildung: Privatarchiv Thomas Wieck

Bildstrecke (S. 120–141): © Signe Schumacher

Printed in Germany

ISBN 978-3-95749-198-5 (Taschenbuch)

ISBN 978-3-95749-218-0 (ePDF)

ISBN 978-3-95749-219-7 (EPUB)

Thomas Wieck

Regie: Herbert König

Über die Kunst des Inszenierens in der DDR

Inhalt

Vorbemerkung

In Magdeburg beginnt alles

Herbert König betritt die Bühne

Die erste Inszenierung

Die beste Zeit

Denunziert

Ganz unten

Der Durchbruch: Nachtasyl

Szenenfotos: Nachtasyl

Endspiele und Zwischenbilanz

Ein theaterhistorischer Exkurs: Herbert König und Frank Castorf

Beginn im anderen Land

Anhang

Herbert Königs Inszenierungen in der DDR von 1973 bis 1983

Abkürzungsverzeichnis

Danksagung

Der Autor

VORBEMERKUNG

Herbert Königs und meine Wege durch die Theater in der DDR kreuzten sich einige Male, kein Wunder in diesem kleinen Land, noch dazu, da wir etwa gleichaltrig waren. Wir kamen uns nicht in die Quere und respektierten uns. Einzelne, aber letztlich hilflose Versuche von meinem Kollegen Manfred Dietrich und mir, Herbert König beruflich durch den Verband der Theaterschaffenden in den Jahren 1975 und 1976 zu unterstützen, scheiterten. Noch etwas verband mich mit ihm: Wir wurden zu unterschiedlichen Zeiten vom selben informellen Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit denunziert. Doch was in meinem Falle folgenlos und episodisch blieb, wurde für Herbert König schicksalhaftbestimmend, ohne indes ihn vernichtend treffen zu können. Er blieb, der er war. Vorliegender Text ist der überfällige Versuch, Herbert Königs Werk von allen Legenden, Vermutungen und Verzerrungen zu befreien. Nur so ist die erstaunliche Gegenwärtigkeit seiner Theaterarbeit überzeugend zu beweisen.

Thomas WieckBerlin, Februar 2019

IN MAGDEBURG BEGINNT ALLES

„Kennen Sie Herbert König?“

„Natürlich kenn ich König – da gab es doch legendäre Inszenierungen, wie ich mich erinnere, ohne sie je gesehen zu haben. Da standen die Spieler provokant locker, leise und realistisch sprechend an der Brandmauer und waren schwer bis gar nicht zu verstehen usw. Der Regisseur Meltke und der Intendant in Düsseldorf Beelitz erzählten mir als Jungspund mehr als angeregt über jene geniale Gestalt im real existierenden DDR-Theaterwesen!“

Frage und Antwort sind authentisch und besagen: Die Inszenierungen von Herbert König in der DDR zwischen 1973 und 1983 sind weder in Ost noch West recht begriffen worden. Die zeitgenössische Kritik stand ihm im Osten oftmals ablehnend oder ignorant gegenüber – bis auf die besonders zu rühmende Kritik der Nachtaysl-Inszenierung 1981 von Helmar Schramm.1

Von den westdeutschen Kritikern wird zuerst Andreas Roßmann auf ihn aufmerksam, so dass zumindest die letzten drei Inszenierungen Herbert Königs in Zittau und Anklam nicht ungesehen und ungehört verhallen. Die Premieren werden zwar noch zugelassen, aber eine sachgerechte Auseinandersetzung mit Königs Theaterarbeit wird schon längst nicht mehr geführt. Nach 1989 bemühte die Theaterkritik und -historiographie die wunderlichsten Epitheta, um Königs Inszenierungen im Begriff zu fassen. Da ist die Rede von „Königs finsterer Sicht“2, von seinen „verstörenden“3, gar „strukturzerstörenden“4 Inszenierungen. Königs Arbeiten waren weder abseitige, wenn auch „irgendwie“ begabte Eigentümlichkeiten, noch waren es „ganz und gar individuelle Auslegungen eines Stücks“.5 Wenn König in den Text eingriff, dann kürzte er den Text radikal auf den schauspielerischen Grundvorgang hin, dann verschärfte er die szenischen Vorschläge des Autors so, dass hinter allen ideologischen Erklärungen und entgegen allen mildtätig-poetisierenden Verklärungen als Quintessenz der dramatischen Handlungen die körperliche und geistige Hinfälligkeit des Menschen in seiner Einsamkeit hervortrat. In diesem Moment – und das ist der für König einzig gelungene theatralische Moment – vereinigt sich im Spiel vor dem Zuschauer der unbestechliche Schauspieler mit der auf ihren Kern enthüllten Rolle zu einer Figur, die ihm, dem Zuschauenden, ein Abbild seines eigenen wirklichen Seins, entkleidet von allem verhüllenden Dekor und Kostüm, entgegenstellt.6

Seine in diesem Sinne dichten Inszenierungen sind höchst erinnerungswürdige Versuche eines menschenkritischen Theaters. Sie bestehen auf dem unveräußerlichen Recht und dem immerwährenden Kampf des Individuums, seinen gesellschaftlichen Platz selbst zu bestimmen. Herbert König gestaltet in seinen Inszenierungen diesen unabdingbaren Kampf als einen immerfort zu führenden, letztlich aber nicht zu gewinnenden –weshalb dieser Konflikt für ihn wohl der einzige kunstwerte Gegenstand ernsthafter Theaterarbeit diesseits und jenseits der Elbe, vor 1989 und nach 1989 war.

1Helmar Schramm: „‚Nachtasyl‘ im Nachtasyl-Rezeptionsversuch mit Gorki im Theater Greifswald“, in: Theater der Zeit 5/1981, S. 27 ff.

2Petra Stuber: „Kontinuitäten und Brüche. Zum DDR-Theater in den siebziger und achtziger Jahren“, in: Durch den Eisernen Vorhang. Theater im geteilten Deutschland, hrsg. von Henning Rischbieter, Berlin 1999, S. 248.

3Martin Linzer: „Ich war immer ein Opportunist …“ 12 Gespräche, aufgezeichnet von Nikolaus Merck (= Recherchen 7), Berlin o. J., S. 217 f.

4Friedemann Krusche: Theater in Magdeburg, Band 2, Halle 1995, S. 230.

5Thomas Irmer/Matthias Schmidt: Die Bühnenrepublik. Theater in der DDR, Berlin 2003, S. 139.

6Carsten Ludwig deutet diese wirkungsästhetische Besonderheit der Inszenierungen Königs an. Vgl. Carsten Ludwig: „Der König ist tot, es leben die Lakaien“, in: Theater der Zeit 12/1999, S. 97.

HERBERT KÖNIG BETRITT DIE BÜHNE

Das war kein einfacher Jobwechsel, als der 26-jährige Magdeburger Redaktionsvolontär Herbert König 1970 die Volksstimme, die Tageszeitung der SED-Bezirksleitung, verließ und als journalistischer und kulturpolitischer Mitarbeiter an das örtliche Theater ging. Der gebürtige Magdeburger war keineswegs unbekannt in seiner Heimatstadt, der „Stadt des Schwermaschinenbaus und des Schwimmsports“, denn er war Wasserballer beim SC Aufbau Magdeburg im Jahrzehnt von 1960 bis 1970. In diesen Jahren stieg Magdeburg, nach den goldenen Jahren des achtfachen deutschen Vorkriegsmeisters Hellas Magdeburg, zum zweiten Mal zur führenden gesamtdeutschen Wasserballmetropole auf.

Wasserball war unter sozialistischer Ägide für ein Jahrzehnt lang ein staatlich geförderter Hochleistungssport und den Aktiven, den sogenannten Leistungssportlern, auch unter dem Begriff „Staatsamateure“ bekannt, öffneten sich die von den meisten Jugendlichen begehrten drei Zukunftstore in der DDR: das Tor zum Abitur an der Kinder- und Jugendsportschule (KJS) und zum (Fern-)Studium, das Tor zur eigenen Neubauwohnung und – ging alles gut – das Tor zum westlichen Ausland einschließlich Westdeutschland. Herbert König war Schüler der KJS Magdeburg und ein begabter Center. Die Position und Funktion des Centers im Knochenjob Wasserball ist auf verblüffende Weise nicht unähnlich der Position und Funktion des Regisseurs im Theater. Was zeichnet einen guten Centerspieler aus? Was muss er können? Der Centerspieler einer Mannschaft befindet sich beim Angriff seiner Mannschaft etwa auf Höhe der gegnerischen Zwei-Meter-Linie möglichst mittig vor des Gegners Tor. Wird er angespielt, versucht er den Ball entweder selbst ins Tor zu werfen oder er spielt ihn so ab, dass ein besser postierter Mitspieler erfolgreich werfen kann. Der Center ist der einzige Spieler während eines Angriffs, der die Sicht nach hinten hat, ist er doch mit dem Rücken zum gegnerischen Tor positioniert. So wird er zum Taktgeber und Inszenator des Angriffsspiels seiner Mannschaft.

Der erfolgreiche Center muss mit minimalem körperlichen Aufwand seine Position im Wasser erkämpfen und behaupten, scharf die Entwicklung und die Wendungen des Spiels beobachten und geduldig auf den rechten Moment warten, um entweder den eigenen Wurf zu riskieren oder sich für ein Zuspiel zum Mitspieler zu entscheiden – Verantwortung abgeben und Verantwortung auf sich nehmen, das Spiel der eigenen Mannschaft auf sich zukommen lassen und den Ball immer von neuem verteilen, dabei stets vom gegnerischen Abwehrspieler im Rücken hautnah und oftmals unfair bedrängt. Ein eigener missglückter Wurf oder Fangversuch hat die fatale Folge, schnellstens zurückschwimmen zu müssen, um noch vor dem angreifenden Gegner die Verteidigung vor dem eigenen Tor zu organisieren. Solcherart Rückwärtsverteidigung war Herbert Königs Sache nicht, wie sich ein Mitspieler1 erinnert. Vorwärts war er allemal und vorneweg dabei, aber bedachtsam.

Die Spezifik des Angriffsspiels im Wasserball kam seinem Naturell entgegen und prägte es weiter aus. Mit einer scheinbar unerschütterlichen phlegmatisch wirkenden Gelassenheit die Situation um und vor sich beobachtend, wartete er, innerlich hochgespannt, auf den richtigen Augenblick, bis es galt, schnell und treffend zu entscheiden. Sein Spitzname unter den Mitspielern war nicht grundlos „Papa“. Was Zögerlichkeit schien, war Geduld, die Kunst des Wartens, allemal Bedingung für einen vertrauenerweckenden Regisseur im Wasser wie auf den Brettern. Alles fügte sich in Herbert Königs jungen Jahren zu einer DDR-Bilderbuchbiographie, trotz seiner für eine DDR-Karriere normalerweise sehr ungeeigneten sozialen Herkunft. Sein Vater war selbständiger Schuhmachermeister und blieb es sein ganzes Leben in der DDR, wozu eine listige Halsstarrigkeit, ein kräftiger handwerklicher Eigensinn gehörte – ganz der Wagnerschen Erkenntnis gemäß „Verachtet mir die Meister nicht“. Dies erbte Herbert auf jeden Fall von seinem Vater. Doch auch die Mutter bewies unternehmerische Fähigkeiten und Courage. Sie hatte Werkstatt und Laden gleich nach Kriegsende selbständig in der Kleinstadt Burg, nahe Magdeburg gelegen, wohin sie mit ihrem Sohn Herbert vor den starken Bombardements auf Magdeburg ausgewichen war, wieder eröffnet. Die raue Nachkriegszeit war für manches Handwerk, noch dazu wenn es zu improvisieren verstand, zwar kein goldener Boden, aber doch Grundlage für ein gesichertes Leben, so auch die Schuhmacherei: Aus Ledertaschen aller Art wurden dringlich notwendige neue Schuhe gefertigt, für die Landsleute wie auch für die mit frischen Esswaren gut zahlenden sowjetischen Offiziere.

Später zog die Familie samt der Schuhmacherwerkstatt, der Vater war aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt, wieder zurück nach Magdeburg, und Herbert entwickelte sich zu einem veritablen Sporttalent, so dass die Aufnahme in die Kinder- und Jugendsportschule in Magdeburg die Chance war, um die möglichen sozialen Nachteile seiner „bürgerlichen“ Herkunft auszugleichen und das Abitur ablegen zu können. Man ideologisierte in diesem Schultyp etwas weniger als in den allgemeinbildenden erweiterten Oberschulen, zählte hier doch die sportliche Leistungsbereitschaft schon als Ausweis des rechten Bewusstseins. Wenn es dennoch und zusätzlich verlangt wurde, droschen die Schüler ungerührt die angesagten Phrasen und sahen trotz Verbots weiterhin regelmäßig Westfernsehen.

Auch nach dem Abitur schien sein Leben der vorgezeichneten Laufbahn eines DDR-Spitzensportlers zu folgen: SED-Mitglied, jung gefreit, zwei Söhne wurden geboren, Neubau-Wohnung, ein Arbeitsplatz pro forma, Fliesenleger, beim Spezialbaukombinat, dem Träger des Sportclubs, dann ein irrtümliches und schnell wieder beendetes Chemiestudium. Da ihn in der KJS wahrscheinlich eine Deutschlehrerin infiziert hatte mit Interesse und Leidenschaft für Literatur und Kunst – in seiner Familie spielte Kunst keine Rolle –, sattelte er um zum Redakteur der Betriebszeitung aktuell des VEB Spezialbaukombinates Magdeburg. Diese Tätigkeit erlaubte und erzwang Einblicke in den Betriebsalltag, Einblicke, die er sonst niemals gewonnen hätte, und die Zeitung eröffnete ihm einen Raum, seine Leidenschaft für den Film öffentlich produktiv ins Kritische zu wenden – und sich über manchen DEFA-Film herzlich auszulassen. Diese Kritiken trugen ihm einen zweiten, neuen Ruf, den des argumentativ beschlagenen, kritischen jungen Mannes ein. Aber das reicht ihm bald nicht mehr, er will seinen Wirkungskreis erweitern und wirklich mitsprechen können und gehört werden. Er will Einfluss nehmen, das ist wohl auch der Grund seiner Parteizugehörigkeit, und so nutzt er seinen guten sportlichen Ruf, um als Redaktionsvolontär an die Bezirkszeitung der SED, die Volksstimme, zu wechseln. Aber die unaufhaltsam scheinende Bilderbuchbiographie endet schlagartig und unversehens. Die zentrale DDR-Sportführung in Berlin hatte bilanziert und für den Wasserballsport nach der ernüchternden Niederlage im Spiel um den fünften Platz, ausgerechnet gegen die USA, in Mexico-City bei den Olympischen Spielen 1968 folgende Rechnung aufgemacht:

Einer möglichen Medaille im Wasserball stehen 79 Medaillen im Schwimmsport gegenüber, im Berliner Leistungszentrum werden jedoch bis 18.00 Uhr nur 70 % der Wasserfläche für das Schwimmtraining genutzt, während bisher etwa 30% dem Wasserball zur Verfügung gestellt werden.

Und aus dieser unwiderleglichen Medaillenarithmetik folgerte der sportpolitische Beschluss des SED-Politbüros:

In den Jahren 1970 bis 1971 ist – nach umfassender politisch-ideologischer und organisatorischer Vorbereitung – eine stärkere Konzentration von Fördermaßnahmen auf die entscheidenden olympischen Sportarten vorzunehmen. Gleichzeitig ist die Förderung für die Sportarten […] und Wasserball, vor allem im internationalen Sportverkehr […] und in der Förderung der Sportler schrittweise einzuschränken. Diese Sportarten sind aus den Sportclubs und KJS herauszunehmen.2

Nun war es um einen sportlich konkurrenzfähigen Wasserball in Magdeburg bald geschehen. Der SC Magdeburg trennte sich gänzlich von seinen Wasserballern. König spielte noch bei einer zweitklassigen Mannschaft, trainierte aber nur noch zweimal abends in der Woche. Durch eine verhängnisvolle Verkettung von Krankheiten musste er schlagartig seine sportlichen Aktivitäten einstellen, ein Abtrainieren, ein kontrolliertes Umstellen des hochgetriebenen Organismus auf eine normale Beanspruchung war dadurch verhindert. König kompensierte das auch nicht: Eine gesundheitsbewusste Lebensführung war ihm zuwider und fremd. Er rauchte schon damals extensiv.

Der Schritt ins Theater änderte schlagartig Herbert Königs Leben. Hier fand er seine Heimat, die ihm gemäße Lebensweise, inmitten eines kreativen Chaos, dem sich anzuvertrauen und es beherrschen zu lernen, ihn offenbar magisch anzog. Er brach seine Ehe und er brach seine bisherigen sozialen Kontakte rigoros ab. Er „ging im Theater auf“. Mit 26 begann er sein zweites Leben und er war sich bewusst, wie sehr er damit sein bisheriges Leben umzukrempeln im Begriff war. Mit der ihm eigenen Rigorosität trennte er sich von seinen bisherigen Lebensumwelten. Er nutzte die ihm anvertraute verantwortliche Redaktion des Mitteilungsblattes der Bühnen der Stadt Magdeburg total umgehend zu einem Appell an die Kritikfähigkeit der Besucher und eine geharnischte Absage an die ideologische Einspurigkeit und ästhetische Borniertheit der lokalen Berufskritiker.

Um gutes und besseres Theater in Zukunft machen zu können, ist es notwendig, daß wir kritischer, selbstkritischer an unsere Arbeit herangehen. Dabei können Sie uns helfen, indem Sie sich mehr als bisher am Dialog Publikum – Theater beteiligen. So erfahren wir, ob wir Ihnen mit unserer Arbeit Freude bereiten, oder ob wir Sie langweilen. total stellt Ihnen gern Platz zur Verfügung. Wenn wir immer wieder darauf hinweisen, wie wichtig uns Ihre Hinweise, Kritiken, Meinungen sind, egal ob im total oder bei Foyergesprächen und Diskussionen, so auch deshalb, weil die offiziellen Kritiken in den Magdeburger Zeitungen zum großen Teil in ihrer Unbedarftheit kaum darüber Auskunft geben, ob wir mit unserer Arbeit vertretbare Ergebnisse erzielt haben. Wir wollen harte Kritiken, scharfe Polemik, aber wir finden, daß beim Streit um Inszenierungen (auch in der Presse) die Argumente zählen, die wenn irgend möglich, auf Sachkenntnis der Kritiker basieren sollten. Solange Klischees wie „Uns gefiel Herr X“ oder „Frau Y beeindruckte mit ihrem Spiel“ und ähnliches den größten Raum dieser „Rezensionen“ einnehmen, lohnt es nicht, darüber zu streiten. Deshalb hat total seit einiger Zeit auf den abzugsweisen Abdruck unter der Spalte „Kritik“ verzichtet und wird es auch in Zukunft tun.3

Er hat einen ersten Stein in den stillen, ihm viel zu stillen DDR-Teich geworfen und schon schlagen die Wellen so hoch, dass der Chefdramaturg Heiner Maaß schlichtend und schützend eingreifen muss. Drei Monate später bedauert Maaß sehr wohl den Vorgang und die Wortwahl seines jungen Kollegen:

Wir haben guten Grund, uns für die große Beachtung, die unsere künstlerische Arbeit und unsere kulturpolitischen Initiativen in den bezirklichen Presseorganen fanden, bei den Redaktionen zu bedanken. Desto mehr bedauern wir, daß ein Mitarbeiter unseres Hauses in einer unsachlichen und nicht zu akzeptierenden Form die Theaterkritiker der Magdeburger Zeitungen in der Nr. 11 von total angegriffen hat. Wir meinen aber auch, daß wir die Theaterkritiker nur dann als ernst zu nehmende Partner und Mitstreiter akzeptieren, wenn wir sachlich und begründet unsere Meinung zu kritischen Äußerungen formulieren, die wir aus ästhetischen und kulturpolitischen Gesichtspunkten nicht unerwidert lassen können.4

Eine Bagatelle. Nicht für die örtliche Dienststelle des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS). Wachsam schreibt sie zwar dummes Zeug auf, hat aber nun zum ersten Mal Herbert König im Blick:

KD Mgd. Ref.III

Abschrift

König, Herbert

Der Pressedramaturg Herbert König ist Mitglied der SED. Seine Hauptaufgabe ist, eine eigene Theaterzeitschrift herauszugeben. Diese Zeitschrift unter dem Namen „Total“ leitet sich von dem Begriff „totalitäres Theater“ ab. Damit ist ein rein verstandesmäßiges Theater gemeint, welches von Meves aufgebaut werden sollte. Bereits mit den ersten Nummern der Zeitschrift erregte König Aufsehen. So erschien in der Nummer 11 ein Artikel, in welchem König sämtliche Magdeburger Zeitungen, einschließlich die „Volksstimme“ die Kenntnis absprach sachlich fundierte und kulturpolitisch wirksame Theaterkritiken zu veröffentlichen. […] Somit ist Fakt, daß ein ideologisch unreifer Mensch verantwortlicher Redakteur einer Zeitung ist, welche das Anliegen des Theaters in die Öffentlichkeit bringen soll.

Bredel

Hptm.5

Welche Besonderheit der Bühnen der Stadt Magdeburg „Maxim Gorki“ hat ihn gereizt, welche Personen haben ihn angeregt und ermutigt, diesen Schritt zu gehen? Oder zog ihn das Theater schlechthin an, die in ihm übliche Arbeits- und Lebensweise, die ja nach wie vor eine Alternative zu aller bürgerlichen Existenz im Gehäuse der Lohnarbeit zu sein scheint?

Es wird ein Bündel von Gründen gewesen sein, denen nachzuspüren lohnt, sind doch die Magdeburger Theatereindrücke für König niemals nur bloße jugendliche Impressionen gewesen, sondern stets gern erinnerte Lehrjahre. Hier in Magdeburg sammelt er ästhetische und theaterpolitische Erfahrungen, die sein Theaterverständnis künftig bestimmen sollten. Das Magdeburger Schauspiel war kein Bezirkstheater landläufiger Art. Hier wurde an etwas gearbeitet, das gegen alle Routine und gegen einen alles vereinfachenden Abbildrealismus anging und nach etwas trachtete, das vor allem ganz im Sinne der jungen Schauspielerinnen und Schauspieler Hella Müller, Evelyn Cron, Monika Pietsch, Henry Hübchen, Rolf Mey-Dahl, Berndt Renne, Berndt Stübner, Jaecki Schwarz, Hanns-Jörn Weber war. Dieses Etwas hieß Welterfahrung und Selbstbestimmung, hieß Sinnlichkeit und Festlichkeit, überbordende Spiellust mit höchster artistischer Raffinesse gepaart in Aufführungen von deutlicher Aktualität. Herbert König hatte den rechten Platz zur rechten Zeit gewählt, um Theater in seiner Grundsätzlichkeit zu erkennen, sollte hier doch das Theater wieder zurückkehren zu

seinem eigentlichen Ursprung […], der Schauspieler ist der wahrhaft neuschaffende Interpret des Kunstwerkes; dieses vermischt sich mit seinem Geist, zerlegt sich in seine Urelemente und setzt sich wieder zusammen in einer Synthese von Bewegungen, elementarem Tanz und plastischer Haltung; es verliert an verbaler Dichtung und kehrt zum physischen Leben zurück, wird wieder Leben allumfasssenden Ausdrucks: der gesamte Körper wird zur Sprache, der gesamte Körper spricht.6

Hans-Dieter Meves, seit 1968 im Amt, versucht zusammen mit seinem Chefdramaturgen Heiner Maaß in einer „Revolution von oben“ die traditionell eingerasteten Leitungshierarchien und verschlungenen Kommunikationswege und dunklen Entscheidungsprozesse des Stadttheaterbetriebes aufzulösen und in eine offenere demokratischere und kollektivere Arbeitsstruktur zu überführen. Er richtet in der Spielzeit 1970/71 ein zwölfköpfiges Direktorium ein. Hier sind alle verantwortlichen Abteilungsleiter und künstlerischen Vorstände samt gewählten Ensemblevertretern versammelt und alle betriebsrelevanten Entscheidungen werden hier gemeinsam beraten, beschlossen und kontrolliert. Der Intendant, der berühmt-berüchtigte Einzelleiter, soll – so die hochgespannte Erwartung – eingebunden werden in den kollektiven Entscheidungsprozess der Versammlung der fachkompetenten Mitarbeiter. Heiner Maaß begründet diesen Schritt der Zurücknahme des allgewaltigen Intendanten in die Organisation, in die Assoziation der Produzenten selbst in ihrer gesellschaftlich zwingenden Notwendigkeit. Zwingend in dem Moment, in dem das Theater kein hermetischer Kunstraum, nicht das willfährige Werkzeug fremder Absichten oder gar der konventionelle Ausweis eines abstrakten, staatlich verordneten Kunstwillens mehr sein will, sondern sich endlich, nach zwanzig Jahren mühseligen ästhetischen und ideellen Lavierens zu einem öffentlichen Forum, zu einem Ort selbstbewusster sozialistischer Gesellschaftlichkeit emanzipieren will.

Alle Versuche, das Theater den neuen gesellschaftlichen Prozessen weit zu öffnen, übten natürlich auch eine verändernde Wirkung auf die Ensembles und auf das innere Gefüge des Theaters insgesamt aus. Wir vertreten die Ansicht, daß die Leitungsstrukturen ständig den neuen kulturpolitischen und künstlerischen Anforderungen angepaßt werden müssen, von den Leitungen des Theaters und seiner gesellschaftlichen Partner flexiblere Möglichkeiten zu entwickeln sind, um die Ausbildung sozialistischer Künstlerpersönlichkeiten zu gewährleisten. Nur so wird es möglich sein, daß die neuen Formen der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit […] dazu beitragen, auch die ideologische und künstlerische Qualität unserer Inszenierungen zu erhöhen; nur so kann jedes Theatermitglied in den Prozess der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung und seiner künstlerischen Gestaltung einbezogen und befähigt werden, mit Sachkenntnis und persönlichem Engagement zu arbeiten, nur so können sich die Beziehungen zu den gesellschaftlichen Partnern dauerhaft und nützlich gestalten.7

Und Friedemann Krusche präzisierte im Rückblick:

Gegen den massiven Widerstand des Oberbürgermeisters krempeln sie die Strukturen in der Chefetage um. […] Der General-Intendant in Magdeburg steht […] einer gleichberechtigten Gruppe von 12 Direktoren vor. Die einzelnen Sparten, Ausstattung, Öffentlichkeitsarbeit und Verwaltung inbegriffen, erhalten in Form von Fachgremien selbständige Leitungen, mit der Konsequenz, daß Entscheidungen dort vorbereitet werden, wo sich die größte Sachkompetenz konzentriert.8

Vergleichbare theaterpolitische Reformansätze werden zu dieser Zeit in einigen Theatern diskutiert und angestrebt, aber kaum praktiziert. Natürlich geht es vor allem um eine wirksame Mitbestimmung der künstlerischen Mitarbeiter, darum, dass ihre Arbeit selbstbestimmt und nicht fern- und fremdgesteuert wird. Bis zur Mitte der 1970er Jahre wird in verschiedenen Ebenen und Formen, sei es an einzelnen Theatern, großen wie kleinen, sei es in den schmalen Ansätzen einer kritischen Theaterwissenschaft, sei es in informellen berufsspezifischen Zusammenschlüssen innerhalb des Verbandes der Theaterschaffenden um eine grundlegende Neustrukturierung des Theaters hin zu einer Unternehmung selbstbewusster Produzenten, gestritten – doch vergeblich. Selbst in einen so marginalen Teilbereich der gesellschaftlichen Produktion ist eine autonome und zweckrationale Arbeitsorganisation abweichend von der Unterordnung unter das zentralistische Plandiktat unmöglich. Die Vergeblichkeit, „die Produktion in den Händen der assoziierten Individuen zu konzentrieren“ (Marx/Engels), desillusionierte besonders die Generation der zwischen 1940 und 1945 Geborenen zutiefst, erwarteten sie doch Mitte der 1960er Jahre zu Beginn ihres Studiums, ihres Berufseintritts, ihres Erwachsenwerdens angesichts einer Modernisierung des Denkens unter dem Einfluss der wissenschaftlich-technischen Revolution, dem Eindruck der Politik der friedlichen Koexistenz und neuartiger volkswirtschaftlicher Lenkungsversuche eine gesellschaftlich weitgreifende Öffnung. Die Erwartungen wurden tief enttäuscht. Das polit-bürokratische DDR-System agierte und reagierte selbst zu dieser reformoffenen Zeit wiederum nur im Rahmen eines lang eingeübten und historisch auch durch äußere Bedingungen erzwungenen manichäischen Freund-Feind-Schemas. Die sozialistische Staatsmacht war in dem Handlungsschema des Kalten Krieges rettungslos verfangen und wer sich individuell dieser Handlungslogik widersetzte, hatte in verschiedenen Graden zu büßen. Im Theaterbereich boten sich angesichts des Scheiterns reformerischer Ansätze zwei personell-individuelle Auswege an: Aussteigen aus dem Theater oder qualvoller Gang aus dem Land. Ein dritter kollektiver Schritt, die Gründung freier Gruppen, wird wenige Male versucht, ist, da bis Mitte 1989 gesetzlich versperrt, jedoch ein aussichtsloses Unterfangen.9

Stetes Herumschlagen mit den Bedingungen bleibt die frustrierende Praxis für die meisten Bleibenden. Vereinzelte Versuche reformbewegter Gruppen, im jeweiligen Theater die Arbeitsbedingungen ihren künstlerischen Absichten anzupassen und ihr künstlerisches Anliegen durchzusetzen, wurden entweder betriebsintern disziplinarisch und kaderpolitisch unterbunden oder aber die Gruppe wurde geheimpolizeilich kriminalisiert, zerschlagen und zerrieben von den Zersetzungsfachleuten des MfS und ihren Helfern, den IMs. In der Breite scheiterten alle Versuche eines anderen Theaters. Eine umfassende Befreiung hätte die Zerstörung des deutschen Theatersystems bedeutet, was zu dieser Zeit weder in Ost noch West gelingen konnte, korrumpierte das System doch nicht nur den Einzelnen, barg es ihn doch auch, bot es ihm ein lebensnotwendiges Maß an sozialer Sicherheit für seine riskante und prekäre künstlerische Existenz. Jetzt lag es an den einzelnen Theaterleuten, wenn schon ein Systemwechsel der allgemeinen Theaterarbeit unmöglich war, so doch eine durchgreifende Wandlung, eine Wendung zum Besseren wenigstens im eigenen Theater anzustreben. In diesem Prozess nun gewann der Regisseur eine völlig neue Bedeutung in der Geschichte des deutschen Stadttheaters. Seine spezifische Bedeutung bestand in diesem Moment darin, durch eine von ihm zu verantwortende und anzuleitende, genuin ästhetisch bestimmte Organisation der Theaterarbeit im eingegrenzten Geviert der Inszenierung aus dem temporär-zufälligen Zusammentreffen von angestellten Schauspielern ein „kollektives Subjekt“ unter Einschluss seiner selbst zu schaffen. Konnten die Ergebnisse dieses Tun in den westdeutschen Theatern mehr oder weniger ungehindert als Aufführungen öffentlich werden, so mutierte im ostdeutschen Theater die Probe zum künstlerischen Freiraum und Bewährungsort. In diesem diskreten Vorraum der Theaterkunst wurde an Kommunikation etwas ein- und nachgeholt, wofür die Gesellschaft kaum Platz bot – und das war Unmittelbarkeit, Spontaneität, Grenzüberschreitungen aller Art und Weise. Da theaterpolitische Reformen verhindert wurden, konnten allein fallweise in der unmittelbaren Arbeit einzelner Ensembles die unumgänglichen Veränderungen einsetzen, konnten sich die Ensembles zumindest im probenden Spiel und zuweilen im Spiel auf der Bühne von ihren Zwängen zeitweilig befreien. Das zu befördern und nicht dem Zufall zu überlassen, dazu war die künstlerische Leitung in Magdeburg strikt entschlossen. Heiner Maaß beschreibt den in Magdeburg eingeschlagenen Weg:

Unsere künstlerischen Absichten bestanden darin, mit jedem dieser Werke [Die Kipper, Die Weiberkomödie, Das Schwitzbad; ThW] unser künstlerisches Wollen herauszufordern, um unsere Vorstellung vom zeitgenössischen Theater einprägsam ins künstlerische Bild zu setzen. Jedes dieser Projekte sollte uns zwingen, neue Darstellungsmittel zu erarbeiten oder in Vergessenheit geratene neu zu erproben, um jeglichen Naturalismus, der uns mit dem Geist der Knechtschaft an das Mittelmäßige fesselt, wirkungsvoll bekämpfen zu können.10

Eine der herausragenden Inszenierungen, die den immer noch in vielen Theatern gepflegten eindimensionalen Abbildrealismus, das meint Maaß mit dem Begriff „Naturalismus“, überwanden und die schauspielerische Tätigkeit auf besondere Weise im Probenprozess wie in der Aufführung ins Zentrum rückten, war Romeo und Julia in der Spielzeit 1969/70. Der ästhetische Ausgangspunkt der Inszenierung von Konrad Zschiedrich:

Beschaffenheit des Handlungsortes und des Milieus haben für die Fabel keine Bedeutung. Alle notwendigen Voraussetzungen für die Szene sind im Text enthalten. Das berechtigt zu einer Bühnenbildlösung ohne Dekoration. Sie gewährleistet eine pausenlose Abfolge und macht den Schauspieler zum Beherrscher der Szene.11

Das führte, konsequent produktionsästhetisch gewendet, zu einer besonderen Probenmethode:

Das Stück wurde grob durchgestellt, besser gesagt durchimprovisiert. Der Regisseur hatte hier zunächst nur die Funktion des Anregers und Provokateurs. Die Schauspieler bekamen einen Überblick über ihre Rolle, deren Glanzpunkte und Schwierigkeiten. Sie versuchten sich, […] auf Grund vorangegangener historisch konkreter Analyse, auf die Situation einzustellen und die Szene durch gezielte Improvisation zu entwickeln. Aus dem Spiel heraus wurden Arrangements und Details gefunden; mehr oder weniger brauchbar. […] Nach einer Reihe von Proben, die der Improvisation vorbehalten waren und dazu dienten, den Erlebniswert der Szene zu finden (nun schon auf Grundlage der bereits fest probierten Teile der Rolle), wurde ausgewählt, fixiert, die gefundenen Haltungen präzisiert und weitergebaut.12

Die von der Dramaturgin beschriebene erste Phase des Probenprozesses ist für die künftige Inszenierungsarbeit von Herbert König vorbildlich. Der Haltung des Probenleiters bei induktivem Vorgehen, wie das Brecht nannte, bleibt er verpflichtet, wenngleich König wohl viel stärker als etwa Zschiedrich eine bestimmte, von ihm vorentschiedene szenische Vergegenständlichung des Textes im Auge hatte, da ihm besonders an der eindrücklichen Bildhaftigkeit der szenischen Vorgänge gelegen war. Dem überzeugenden schauspielerischen Vorgang musste eine eigenständige ästhetische Qualität des Optischen beigesellt werden, um in den Augen Königs theatralisch berechtigt zu sein. Diese Neigung ist natürlich aus der umfänglichen, autodidaktischen cineastischen Bildung Herbert Königs erwachsen. Er gehört zu der Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre in die Theater drängende Regisseurkohorte, die erstmals systematisch und bewusst die ästhetischen Möglichkeiten eines filmnahen Gestaltens auf dem Theater anzuwenden versuchte. Diese filmästhetischen und -dramaturgischen Verweise sind in verschiedenen Inszenierungen von Herbert König enthalten und bestimmen die für seine Inszenierungen typische Organisation des „indirekten“ Zusammenspiels von Bühne und Zuschauerraum. Seine zwei letzten Inszenierungen in der DDR, Der Impresario von Smyrna und Mit der Liebe spielt man nicht!, werden zu außerordentlichen Versuchen filmisches und theatrales Erzählen zu synthetisieren.

Der Inszenierung von Romeo und Julia eignete eine merkwürdig berührende, durchaus irritierende Zwiespältigkeit, die auf ein Grundproblem der durchschnittlichen schauspielerischen Arbeit in der DDR jener Tage verwies. Welche – damals – aktuell berührende und aufstörende Geschichte wurde mittels des Shakespeare-Textes mit welcher Wirkungskraft dargestellt, wie schlug die angestrebte Inthronisation der „Schauspieler zum Beherrscher der Szene“ wirkungsästhetisch zu Buche?

Gezeigt werden soll das sinnlose Sterben junger Menschen. So wird das Töten, das Sterben in der Inszenierung von Zschiedrich groß ausgestellt, als ein furchtbares und schreckliches Moment, dem die ganze Jugend Veronas zum Opfer fällt. Der Punkt der Sinnlosigkeit der Fehde […] ist schon behandelt worden, hinzukommt aber noch, daß sich diese Jugend selbst zerstört, eine Jugend, die nutzlos auf dem Marktplätzen herumlungert, philosophiert, nichts tut.13

Auf diese griffige Formel bringt die Kritikerin die Inszenierungsfabel. Das stimmt und stimmt wiederum nicht, denn die „Jugend von Verona“ ist in ihrem auffälligen und unflätigen, ihrem aggressiven körperlichen Auftrumpfen und ihrer Hippie-Kostümierung „Abbild der gesellschaftlichen Situation und der bewußtseinsmäßigen Verfassung der anarchisch-ziellos rebellierenden Jugend der spätbürgerlichen Gesellschaft.“14 Doch die individuelle schauspielerische Darstellung geriet merkwürdig ungefüg. Klischees fremden Weltempfindens wurden nachgeahmt und ausgestellt – es blieb erkennbar geborgte Haltung, geborgtes Kostüm, es blieb geborgtes Lebensgefühl. Die Inszenierung führte das mörderische Geschehen nicht hinein in die reale Erlebniswelt der Zuschauer, sondern entführte die Mehrheit des Publikums in die nur durch das Fernsehen und den Film bekannte „westliche“ Welt. Der Schmerz über die ihnen aufgezwungene unspektakuläre Lebenswelt und -weise und die enggezogenen Grenzen ihrer Selbstbestimmung wurden – ungewollt – in die Sehnsucht nach Äußerlichkeiten westlicher Protestkultur umgelenkt. Das entscheidende Lebensproblem der Jugend in der DDR hieß aber für sie, trotzend den allgegenwärtigen gesellschaftlichen Normen und staatlichen Zwängen, individuelle Selbstverwirklichungsmöglichkeiten aufzufinden und zu leben, nicht aber den Anschluss an die Moden und Konsumgewohnheiten des Westens zu suchen. Erst durch die bornierte Verteufelung dieser Moden, Codes und Konsumgüter als klassenkämpferische Konterbande durch die Staatsmacht wurde ihr ostentativer Gebrauch zu einem Symbol eigensinnig-widerständiger Haltungen, nonkonformistischen Verhaltens. Das end- und geistlose Palaver über sozialistische und/oder nichtsozialistische Jeans, über „Pilzköpfe“ und „helle Köpfe“ und andere bizarre Alternativen übertönte zur stillen Freude der aufmerksameren Sitten- und Gesellschaftswächter die wirklich relevanten Fragen nach einer ökonomischen wie politischen Alternative, die – wurden sie dennoch hörbar gestellt – mit dem hartem Zugriff des politischen Regiments geahndet wurden. Die Inszenierung verdeutlichte die Grenzen eingreifend radikalen Theaters in der DDR. Dem Handeln der jugendlichen Figuren fehlte der Ernst eines Gegenentwurfs zu „Verona“. Aber er musste fehlen, hätte doch sonst Shakespeares poetischer Ort Verona notwendigerweise von den aktuellen Machtmechanismen durchwaltet sein müssen, denen sich Publikum und Schauspieler gleichermaßen in ihrer realen Lebenswelt ausgesetzt sahen. Die „Verwestlichung“ war Camouflage, Verweis auf das nicht darstellbare, aber gegenwärtig bedrängende, die eigene gesellschaftliche Lage und subjektive Befindlichkeit. Möglichweise wurde diese Leerstelle in der Inszenierung von den wacheren Zuschauern erkannt und recht gedeutet in ihrem Negativ-Verweis. Wie so oft in der DDR war das Nichtgesagte das Gemeinte. Ein kritischer Schauspieler war unter diesen Bedingungen gut beraten, dem Publikum zu zeigen, dass das, was er zu sagen hatte, etwas war, das er nicht dachte, wohl aber das zu spielen, was er dachte, ohne es zu sagen. Das von Brecht eingeführte „Nicht-Sondern“-Spiel war hierfür ein probates Mittel. Dieses Verfahren lehnte König in seiner zukünftigen eigenen Regiearbeit von vornherein ab: Es widersprach seinem intellektuellen Naturell. Wie Kompromisse seine Sache nicht waren, so war dieses Theater der listigen Art nicht sein Theater.

Der erzählerische Riss in der Romeo-und-Julia-Inszenierung lenkte den Blick noch auf ein zweites, das andere Grundproblem zeitgemäßen Theaterspiels. Durch die Neulesung Artauds und einem sich dazu parallel neu artikulierenden antibürgerlichen Theaterverständnis angeregt, besannen sich einige Theaterleute auf die in vorbürgerlichen Theatertraditionen wurzelnden leibhaftig-schamlosen Spielweisen.15 Wie diese Spielweisen wiedergewonnen werden konnten, um schauspielerisch der tatsächlichen leiblichen Bedürftigkeit des gegenwärtigen eingeschnürten und entfremdeten Menschen einerseits spielerisch gerecht zu werden und andererseits durch ihr aufstörendes Spiel den ästhetischen Schein der möglichen Selbstbefreiung zu vermitteln, das war die zweite zentrale Frage dieser Zeit. In der DDR konnte dieser ästhetische Wiedergewinn nur über einen rückschauend unnötig kompliziert, nahezu absurd anmutenden Umweg praktisch beantwortet werden. Um ein radikal körperlich bestimmtes, losgelassenes und lösendes, ein exzentrisches Spiel voller zeitgenössischer sozialer Relevanz zu realisieren und nicht in einer abstrakten reinen Körperlichkeit in der Nachfolge bestimmter schauspielerischer Körpertechniken von Dalcroze bis Grotowski zu verharren oder gar in das naturalistisch nachahmende Gehabe des Alsob zu verfallen, war schauspielmethodisch die zitierend-imitative Verwendung der Körpersprache der westlichen Jugendkultur unumgänglich. Dieser Umweg war notwendig und unumgänglich, weil die öffentlichen körperlichen Präsentationsweisen in der sozialistischen Gesellschaft zweckrational-arbeits- und leistungsorientiert waren, nicht der subjektive Leib, sondern der abstrakte Körper, der organisierte, trainierte, der wache und einsatzbereite, der produktiv-sportive Körper war gefragt und wurde propagiert. Ästhetisch gewünscht war allein der bewegungstechnisch geschulte und rational beherrschte Körper. Der Schauspieler sollte die verschiedensten sozialen Verhaltensweisen in ihrem körperlichen Erscheinungsbild elegant, mühelos und überzeugend reproduzieren. Im sogenannten sozialen Gestus fand die schauspielerische Arbeit ihre Vergegenständlichung und die vom Schauspieler erlernte Körperbeherrschung war die technologische Voraussetzung fürs Gelingen. Die ästhetische und ideologische Wertschätzung solchen Schauspiels ist verständlich eingedenk der im Begriff des „sozialistischen Menschenbildes“ zusammengefassten Qualitäten des „neuen Menschen“.

Die Hypertrophierung des im Produktionsarbeiter stilisierten Idealbildes des aktiven, durch Einsicht gesteuerten, nur an Produktivitätssteigerung orientierten und kollektiv eingebundenen Menschen schlos nicht nur das „bedürftige“ und damit irgendwie schwache Individuum aus, sondern gerade die spezifisch menschliche Form und im Marxschen Sinne befreite Form von Bedürfnisbefriedigung – den Genuss. Alles damit verbundene Spielerische, Kontemplative und Passive […] passte nicht in das Persönlichkeitsbild der marxistischen Theoriebildung. […] Aber auch die Selbstverwirklichung des Individuums als Gegengewicht zur dominanten Kollektiv- und Gesellschaftsorientierung der Persönlichkeitsentwicklung galt immer noch als Form des bürgerlichen Individualismus. Die „unproduktiven“ Seiten der Persönlichkeit waren in der sinnen- und lustgebremsten, wenn nicht gar -feindlichen DDR eher suspekt, irritierend oder wenigstens nicht wichtig.16

Doch so borniert wie in den theoretischen Verlautbarungen, von der Lebenswirklichkeit einmal ganz abgesehen, ging es in der Theaterpraxis der DDR nun doch nicht zu. Benno Bessons lustberstender Chor der Schauspielschüler im Frieden (1962), angeführt von den Berliner Jazz-Optimisten, die an ihrer unterdrückten Lust sich verzehrende und fast erstickende Sippschaft im Hause Orgons im Tartuffe (1963), der körperlich ungebremst auf- und durchdrehende Hamlet des Jürgen Holtz in der Greifswalder Inszenierung von Adolf Dresen (1964) waren theatermethodisch weitwirkende Gegenpositionen zum sozialistischen Menschen-Abzieh-Bild in den 1960er Jahren. Allmählich suchten mehr und mehr Theaterleute unter dem Einfluss des Theaters Bessons und Peter Brooks, besonders seiner Sommernachtstraum-Inszenierung, an das avancierte Theater innerhalb wie außerhalb der DDR anzuschließen. Das Magdeburger Ensemble ließ konsequenterweise der Romeo-und-Julia- eine Sommernachtstraum-Inszenierung in der Spielzeit 1971/72 folgen. Diese Suche führte letztlich, ausgehend von der Wiederbelebung des schauspielerischen Mittels der sportiv-artistischen Körperlichkeit zur Entdeckung der Leiblichkeit der zu spielenden Figuren. Der versehrte Leib, der süchtige, sich verzehrende, der triebhaft kreatürlich begehrende Leib muss sich, will Theater noch zeitgemäß sein, auf der Bühne neben der Darstellung der zu bloßen Körpern zurechtgestutzten, der enteigneten Leiber behaupten.

Der Leib hat seine eigene Sprache, und das Leben als Ganzes wird sicher nicht richtig verstanden, wenn nicht auch diese Sprache des Leibes wirklich gehört wird. […] Der Leib ist der Ausdruck und die Erscheinungsform unseres individuellen Daseins. Er ist in unheimlichster Weise bis in die Einzelheiten seiner Gestalt und seiner Gewohnheiten die notwendige Form unseres ganz besonderen Daseins, ja wir sind es gerade unserem Leib schuldig, ihn dazu zu erziehen, daß er eben nicht nur unser Körper, sondern unser Leib ist, der echt und unverbogen und unverfälscht das in der Welt aussprechen und darstellen kann, was wir selber sind.17

Das hatte für das Selbstverständnis der Spielenden enorme Folgen. Nicht der ästhetisch verfügbare und zur Verfügung gestellte Arbeitskörper wird ins Spiel gebracht, jetzt wird der individuelle Leib des Schauspielers aufs Spiel gesetzt. Schauspielen wird erstmals eine umfassende existentielle Probe auf die Kraft des Ichs und entzieht sich dadurch dem durch seine lohnarbeiterliche Realisation gesetzten Entfremdungszwang, wird Vorschein freier Arbeit. Peter Brooks schon genannte Sommernachtstraum-Inszenierung steht hierfür als überragendes internationales Beispiel; die Inszenierung von Fräulein Julie 1975 am Berliner Ensemble von Schleef, Tragelehn, Hoffmann, Haase, Holtz ist von einem vergleichbaren Rang für die Theaterarbeit in der DDR. Folglich wurde sie nach nur zehn ausverkauften Vorstellungen abgesetzt.18 Diese Inszenierung muss König elektrisiert haben. Sie prägte seine Arbeitsweise grundsätzlich. In seinen zwei Inszenierungen in den Jahren 1975 und 1976, in Shakespeares Die Komödie der Irrungen und von Horváths Glaube, Liebe, Hoffnung, verarbeitete er die Anregungen der Fräulein-Julie-Aufführung am Berliner Ensemble und entdeckte die ihm gemäße Methodik und Stilistik. Doch zuerst einmal musste aus dem Journalisten König ein des inszenatorischen Handwerks sicherer Regisseur werden. Innerhalb von knapp drei Jahren, unter der Obhut von Heiner Maaß, Konrad Zschiedrich und Werner Freese, drei experimentierfreudigen und marxistisch aufgeschlossenen, kritischen Theaterleuten mit einem erstaunlichen pädagogischen Gespür und Talent, wurde er ein Regisseur. Nebenher absolviert er der guten Ordnung halber ein Fernstudium der Theaterwissenschaft an der Theaterhochschule „Hans Otto“ Leipzig. Hier sind wir uns erstmals begegnet: Theatergeschichtsprüfung „Deutsche Theatergeschichte zwischen Lessings Hamburgischer Dramaturgie und Ifflands Berliner Intendanz“ oder so ähnlich bei Dieter Hoffmeier, ich in der Nebenrolle des Beisitzers und Protokollanten. Der Prüfling ist Herbert König. Zum Protokollieren sollte ich kaum kommen, aber Erstaunliches sollte ich erleben. Eintritt König: „Fragen Sie, was Sie wollen. Ich weiß nichts von dem Prüfungsstoff. Geben Sie mir eine Fünf, das spart uns weitere Peinlichkeiten und Zeit.“ Das war praktisch, vernünftig und ehrlich und bewies Königs Vermögen, situational genau und überraschend reagieren zu können – wohl eine Grundbedingung des Inszenierens und entschieden wichtiger als angelesenes theaterhistorisches Wissen. So lernte ich ihn kennen und schätzen. Viel gelernt hat er wahrscheinlich wirklich nicht in Leipzig. Aber darum ging es auch nicht. Er wollte weder Dramaturg noch Theaterwissenschaftler werden, sondern Regisseur, und in Magdeburg lernt er die Voraussetzungen des Inszenierens, ein analytisch reflektiertes, genaues Stückelesen und die geduldige und genaue Beobachtung der schauspielerischen Arbeit. Er ist in der Spielzeit 1971/72 als Regie- und Dramaturgiemitarbeiter beteiligt an drei wichtigen Inszenierungen, an Purpurstaub von O’Casey (Regie: Konrad Zschiedrich), Die Räuber von Schiller (Regie: Konrad Zschiedrich) und Das Schwitzbad von Majakowski (Regie: Werner Freese).

Die einzige tiefgreifende Enttäuschung, die Herbert König am Magdeburger Theater erleben musste, war die ästhetische und politische Indolenz des Publikums, die absolute Folgenlosigkeit dieser Theaterarbeit beim Publikum! Pointiert antwortete Henry Hübchen, gefragt, wie er das damalige Magdeburger Publikum wahrgenommen habe: „Zur Hälfte. Weil, der Saal war immer halbvoll.“19 Statistisch genauer berichtete Krusche:

In seinen Sehgewohnheiten verletzt, verlässt ein Teil des Anrechtspublikums stehenden Fußes das Theater. Zwischen 1968–1973 verlieren die Städtischen Bühnen 43.000 Besuche(r). […] Versuche, neue Zuschauerkreise zu gewinnen, scheitern oder schleppen sich hin. Eine von technischen Fachrichtungen dominierte Studentenschaft reagiert durchgängig müde. Die an die Stelle des zersprengten Bildungsbürgertums getretene Funktionselite bleibt weg und sieht mehrheitlich fern. […] das dramaturgisch wie ästhetisch hochgespannte Programm geht hinweg über die Köpfe der „führenden Klasse“, wie ein Blick in die Anrechtsstatistik aus dem Jahre 1970 zeigt.20