Republik Castorf E-Book

19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Alexander Verlag Berlin

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Unter der Intendanz von Frank Castorf hat die Berliner Volksbühne am Rosa-Luxemburg- Platz die deutsche Theaterlandschaft entscheidend geprägt und verändert. Schauspieler und Regisseure, Dramaturgen und Bühnenbildner erzählen von ihrem weg an der Volksbühne und der Arbeit am Haus. Die Gespräche fangen den besonderen esprit, Humor und die anarchische Kraft der "Republik Castorf" ein.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 376

Veröffentlichungsjahr: 2016

Sammlungen

Ähnliche

Frank Raddatz (Hg.), Republik Castorf

Frank Raddatz (Hg.)

REPUBLIK CASTORF

Die Berliner Volksbühne amRosa-Luxemburg-Platz seit 1992

Gespräche

Mit Fotos von Thomas Aurin

Alexander Verlag Berlin

Dank an Thomas Martin.

Die Zitate der Mitarbeiter der verschiedenen Gewerke wurden aus Gesprächen, die Hannah Schopf führte, zusammengestellt.

Originalausgabe © 2016 by Alexander Verlag Berlin, Alexander Wewerka, Fredericiastr. 8, D-14050 Berlinwww.alexander-verlag.com | [email protected] © für die Abbildungen by Thomas Aurin Alle Rechte vorbehalten.

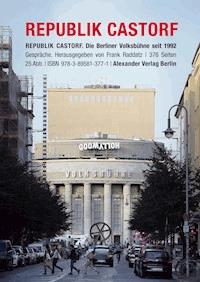

Lektorat/Redaktion: Christin Heinrichs-Lauer und Florian Marker Grafik/Layout/Umschlaggestaltung: Antje Wewerka Umschlagfoto: Die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, September 2015 ISBN 978-3-89581-435-8 (eBook)

Inhalt

Frank RaddatzVorweg

Bert NeumannDas Projekt Volksbühne

Kathrin AngererEin Ensemble ist etwas sehr Besonderes

Hendrik ArnstEs geht um Leben und Tod

Marc HosemannEs ist wie Open-Water-Schwimmen – einmal durch den Ärmelkanal

Matthias LilienthalDie Idee kam von Ivan Nagel

Henry HübchenEine Diktatur, versunken oder schwimmend in Anarchie

Silvia RiegerZufall und Widerstand

Sabine ZielkeDie Ausnahme und die Regel

Sophie RoisWer ist das, vor dem man sich da ausbreitet?

Alexander ScheerDas gefährlichste Theater der Welt

Christoph MarthalerEs ist fnanziert wie alle anderen, es ist strukturiert wie alle anderen, aber es ist vollkommen anders

Lilith StangenbergEs muss brennen!

Axel WandtkeFür die Kunst muss man Opfer bringen!

Bernhard SchützDas Wichtigste ist, dass alle Schauspieler Verantwortung übernehmen

Carl HegemannCastorfs Bucharin

Jürgen KuttnerStörfaktor Volksbühne

Thomas MartinKunst des prekären Realitätsverlustes

René PolleschDie Volksbühne als Haus des Dritten

Herbert FritschEin Haus mit einer manisch-depressiven Grundstruktur

Frank CastorfEs ist kein Zufall, dass jetzt alles in Berlin Englisch aussehen soll

Verzeichnis der erwähnten Produktionen

Bildnachweis

Zitate von Mitarbeitern aus dem HausKlaus Dobbrick, Leiter Ton/VideoHans-Hermann Schulze, LichtHorst Fahrnschon, HaustechnikRoswitha Sokolowski, BühnenreinigungKlaus Dobbrick, Leiter Ton/VideoVanessa Unzalu-Troya, P14Achim Busch, BühnenmeisterFrank Mittmann, Leiter der WerkstättenLars Jolig, KasseAndrea Helbig, LohnbuchhaltungAndreas »Ed« Dunkel, BühneninspektorJosefne »Josi« Meyer, KantineMoritz Marquardt, Leiter RequisiteGudrun Kalina, Bühnenreinigung

Frank Raddatz

VORWEG

Als mich Thomas Martin, Hausautor, Dramaturg und künstlerischer Produktionsleiter in einer Person, im Spätsommer 2013 fragte, ob ich Lust hätte, an einem Buch zum hundertjährigen Bestehen der Volksbühne am heutigen Rosa-Luxemburg-Platz mitzuarbeiten, zögerte ich nicht. Mir bot sich eine seltene Gelegenheit, wie ich damals glaubte, klandestine Rezepturen aus der Hexenküche der Theaterkunst aus allernächster Nähe zu studieren sowie aus privilegierter Position die Baupläne dieses signifikanten Gegenmodells zu dem Gros der deutschen Stadttheater einzusehen. Es sollte keines dieser, wie Thomas Martin sagte, üblichen »Geburtstagstortenbücher« werden, kein museales Sammelsurium verblichener Inszenierungen, kein wehmütiger Blick auf erinnernswerte schauspielerische Großtaten. »Don’t look back«, ein Vorschlag Bert Neumanns, prangte später in Frakturschrift auf den Einladungskarten zur Jubiläumsfeier am 30. Dezember 2014. Entworfen wurde vielmehr ein Auffangbecken für die durch die Zeiten schwirrenden Stimmen der Toten und der Lebenden, die mehr als ein Jahrhundert um und mit diesem Haus gerungen hatten. Seinem Bau ging eine langjährige Kampagne der Volksbühnenbewegung voran, bis er schließlich nach Plänen von Oskar Kaufmann 1913 begonnen wurde. Unser von der Ordnung der Chronologie entkoppelter Resonanzraum wollte ebenso Statements aus den Gründungsjahren der Volksbühne auffangen wie aus der turbulenten Weimarer Republik, der Nazi-Zeit, der Ära DDR und schließlich jenen Nachwendejahren, in denen Frank Castorf 1992 das Volksbühnen-Ruder übernahm. Am Ende umfasste dieses demokratische Textfeld über 300 Positionen, die jene Bilder rahmten, die den zentralen Protagonisten in ganz unterschiedlichen Posen, Stellungen und Metamorphosen zeigten: Nach längerer Zeit erstaunlicher Lärm. Das Haus am Bülow-, Horst-Wessel-, Liebknecht-, Luxemburg-, Rosa-Luxemburg-Platz – wie wir unser Büchlein schließlich betitelten. Falls es sich nicht selber so benannt hat.

Während sich Mitstreiterin Hannah Schopf durch das Archiv wühlte – manchmal, doch eher selten flankiert von Thomas Martin und mir – oder mit den Mitarbeitern des Hauses sprach, war es mein Part, Statements der Künstler, der Schauspieler, der Regisseure und Dramaturgen beizusteuern. Ich trat mit vielen, wenn auch nicht mit allen – eine Vollständigkeit wäre nicht zu leisten gewesen – in Kontakt, die der Unternehmung heute artistisch ein Gesicht geben oder deren Antlitz in anderen Phasen wesentlich geprägt haben. Obwohl von Beginn an klar war, dass von jedem Befragten nur wenige Sätze in dem Brevier erscheinen konnten, entschied ich mich, eingehende Gespräche zu führen und behandelte die entstandenen Manuskripte anschließend wie reguläre Interviews. Nach der Veröffentlichung weniger, wenn auch prägnanter Zeilen in Das Haus… erschien mir die Vorstellung, die kompletten Texte später in einem Sammelband herauszubringen, eine vielversprechende Option, ohne dass ich ihr Potential zu dem Zeitpunkt genauer ausloten konnte. Möchte man überhaupt fixieren, was eher einem vagen Gespür ähnelte als einem zielführenden Willen, dann leitete mich die Hoffnung, dass die einzelnen Unterredungen aus ganz verschiedenen Perspektiven immer weitere Facetten oder Schattierungen jenes sozialen Organismus aufblitzen lassen, der die Theaterwelt über zwei Dezennien in ein wildes, seltsam ungezähmtes Licht getaucht hatte und bewirkte, dass die ästhetische Apparatur am Rosa-Luxemburg-Platz so etwas wie die Negative ihrer Zeit fixieren bzw. in Aufführungen festhalten konnte.

Als Jäger und Sammler mit selbstgewähltem Auftrag war ich zuversichtlich, dass in meinen Befragungen Strukturen jenes Spirits kristallisieren würden, der – gut hegelianisch – auch im morphologischen Feld des Theaters mehr ist als die Summe seiner menschlichen Teile und zugleich in allen individuellen Brechungen der Akteure vorhanden sein muss. Wechselten aus den verschiedensten Gründen im Laufe der Jahre auch die beteiligten Player, blieb dieser offensichtlich vulkanisch geartete Genius durchgehend aktiv. Selbst wenn er für eine Weile ruhig blieb und am Erlöschen schien, sammelte er sich nur, um unversehens auszubrechen und urplötzlich bislang Ungesehenes weit über die Grenzen der regionalen wie nationalen Wahrnehmung zu spucken. Mit so originären Regisseuren wie Castorf, Fritsch, Marthaler, Pollesch, Schlingensief und schließlich Vinge wurde immer wieder theatralische Urmaterie an die Oberfläche geschleudert, welche die europäische Theaterlandschaft wie das Verständnis von Theater selbst nachhaltig prägte und veränderte.

Eine der kolossalen Fähigkeiten dieses singulären Raum-Zeit-Gefüges am Rosa-Luxemburg-Platz, das ich aufgrund einer Eingebung von Alexander Scheer Republik Castorf nenne, besteht darin, immer wieder solch unverwechselbare künstlerische Signaturen ans Licht der Aufmerksamkeit zu bringen und sich dabei trotz eines enormen ästhetischen Spektrums in begrifflich schwer fassbarer Weise treu zu bleiben. Zugleich ist dieses Erfolgsgeheimnis ein stupender Beweis dafür, dass diesem autarken Künstlertheater ein gewaltiges Surplus an Zukunft, diesem heute knappsten aller Güter, innewohnt, während es das unabwendbare Schicksal vieler vergleichbarer Anfänge ist, kurzzeitig zu reüssieren, um schließlich in der flüchtigen Welt des szenischen Spiels spurlos zu verglühen. Aufs Ganze gesehen ein kaum zu ergründendes Mysterium, insbesondere wenn man dieses Phänomen mit dem aktuellen Hype festivalisierter Kaufmannsläden vergleicht, die mit einem mehr oder weniger gut gefüllten Portfolio post-avantgardistische Premium-Sortimente zusammenstellen.

Tatsächlich überzeugte das vorhandene Material den Alexander Verlag, so dass eine Veröffentlichung beschlossen wurde. Anfang des Jahres 2015 ahnte niemand, welch jähen Schlussstrich die Politik der Intendanz Castorf ohne Not verpassen sollte. Zum hundertjährigen Bestehen des Hauses hatte schließlich der Kulturstaatssekretär des Landes Berlin Tim Renner das Wirken Castorfs mit dem Richard Wagners in Bayreuth verglichen und »100 Jahre Castorf« prophezeit. Dass er sich als Begleiter an diesem Abend ausgerechnet Chris Dercon gewählt hatte, irritierte niemanden, hatte doch noch nie in der Geschichte ein renommierter Museumsleiter in den besten Jahren eine Theaterintendanz übernommen. In der Zeit der Wirren, die auf diese umstrittene Entscheidung folgte, verordnete sich das Buch eine Ruhepause bis schließlich absehbar war, dass im Sommer 2017 ein definitiver Punkt unter ein schon heute legendäres Kapitel deutscher Theatergeschichte gesetzt wird. Was als unsystematische Spurensuche nach dem »Genius loci« begann, bekam unerwartet Dokumentcharakter. Aus Akteuren wurden Zeugen.

Historisch betrachtet, geht 2017 eine Ära zu Ende, die mit der deutschen Vereinigung einsetzte und – mit Jacques Rancière gesprochen – vom Zeitalter des Konflikts in ein »Zeitalter des Konsens und der humanitären Aktion« führte. Eine moderate Umschreibung der Gegenwartsphilosophie dafür, dass sich der Terror dauerhaft auf den Ruinen der Geschichte eingerichtet hat und die weiterhin ungelösten Probleme der Welt mittlerweile ihre Echos unüberhörbar in die westlichen Kernländer werfen. Im »kurzen Jahrhundert der Extreme«, das für Eric Hobsbawm die Spanne von 1914 – 1991 umfasst, versagte die Lokomotive, welche die revolutionäre Geschichte und damit die zentralen Auseinandersetzungen des 20. Jahrhunderts in Bewegung setzte, den Dienst. Hausgott Heiner Müller hatte die gestrandete Maschinerie der missglückten Emanzipation schon in den Achtziger Jahren mit Der Auftrag auf einem abgebrochenen Gleis in einem Niemandsland weit ab von den Zentren der Macht gesichtet und ihren Zustand als irreparabel klassifiziert. Doch auch wenn offenbar misslang, was für die einen den ultimativen Fluchtpunkt aus der andauernden Misere von Krieg und Ungerechtigkeit darstellte und für die anderen den Griff nach den Sternen bedeutete, rief sich die Republik Castorf zum künstlerischen Erben des historischen Desasters aus. Statt sich wie das restliche Theaterdeutschland mit den konsensuellen Gegebenheiten »unserer breiten Gegenwart« (Hans-Ulrich Gumbrecht) zufrieden zu geben, erkannten die ehemals renitenten oder dissidenten DDR-Künstler Castorf und Neumann die neuen Freiräume inmitten der Hauptstadt der erweiterten Bundesrepublik und okkupierten das zum Stör- und Streufeld verkommene Terrain der Geschichte. Unbeirrt wurde der von Walter Benjamin, Heiner Müller oder Giorgio Agamben geforderte Dialog mit den Toten fortgesetzt, der dafür sorgt, dass in der Inszenierung von Dostojewskis Brüdern Karamasov ein Porträt von Stalin die Szenerie drapiert, in Tschechow-Abenden Fragmente aus sowjetischen Filmen zu sehen sind oder Pension Schöller sich mit Szenen aus Heiner Müllers Die Schlacht montiert findet. Die szenischen Beschwörungen der Gespenster aus eilig entsorgten Vergangenheiten machen eine Jetztzeit lesbar, die sich systematisch gegen ihr Gestern abschirmt und das Vergangene in den Untergrund eines unendlichen Gegenwartshorizonts drängt. Szenische Versuchsanordnungen, die gegen das Vergessen kämpfen und das Postulat, unser digitalisiertes Heute siedelte auf einer Sandbank im Jenseits der Geschichte, als eine Fiktion der Macht falsifiziert. Unübersehbar artikuliert das Wort OST auf dem Dach der Volksbühne den Anspruch, mehr zu sein als ein trunkenes Theaterschiff im Auf und Ab aktueller Wirren und Krisen. Die drei Versalien wollen sowohl im Raum wie in der Zeit Orientierung stiften und amtieren als unbotmäßiger Kompass oder widerspenstige Magnetnadel im horizontalen wie im vertikalen Sinne. Ein historischer Echoraum entsteht, dessen Resonanzflächen ganz bewusst in Opposition zur sakrosankten Westbindung der Bundesrepublik aufgespannt sind. Symptomatisch, dass ausgerechnet in dieser schmuddeligen Gralsburg der Theaterkunst ab 2017 die Landessprache des globalen Marktes verbindlich wird und der Sound grenzenloser Zirkulation die irritierenden, auch schmerzhaften Störgeräusche absorbieren soll.

Historisch betrachtet, geht 2017 eine Ära zu Ende, die mit der deutschen Vereinigung einsetzte und – mit Jacques Rancière gesprochen – vom Zeitalter des Konflikts in ein »Zeitalter des Konsens und der humanitären Aktion« führte. Eine moderate Umschreibung der Gegenwartsphilosophie dafür, dass sich der Terror dauerhaft auf den Ruinen der Geschichte eingerichtet hat und die weiterhin ungelösten Probleme der Welt mittlerweile ihre Echos unüberhörbar in die westlichen Kernländer werfen. Im »kurzen Jahrhundert der Extreme«, das für Eric Hobsbawm die Spanne von 1914 – 1991 umfasst, versagte die Lokomotive, welche die revolutionäre Geschichte und damit die zentralen Auseinandersetzungen des 20. Jahrhunderts in Bewegung setzte, den Dienst. Hausgott Heiner Müller hatte die gestrandete Maschinerie der missglückten Emanzipation schon in den Achtziger Jahren mit Der Auftrag auf einem abgebrochenen Gleis in einem Niemandsland weit ab von den Zentren der Macht gesichtet und ihren Zustand als irreparabel klassifiziert. Doch auch wenn offenbar misslang, was für die einen den ultimativen Fluchtpunkt aus der andauernden Misere von Krieg und Ungerechtigkeit darstellte und für die anderen den Griff nach den Sternen bedeutete, rief sich die Republik Castorf zum künstlerischen Erben des historischen Desasters aus. Statt sich wie das restliche Theaterdeutschland mit den konsensuellen Gegebenheiten »unserer breiten Gegenwart« (Hans-Ulrich Gumbrecht) zufrieden zu geben, erkannten die ehemals renitenten oder dissidenten DDR-Künstler Castorf und Neumann die neuen Freiräume inmitten der Hauptstadt der erweiterten Bundesrepublik und okkupierten das zum Stör- und Streufeld verkommene Terrain der Geschichte. Unbeirrt wurde der von Walter Benjamin, Heiner Müller oder Giorgio Agamben geforderte Dialog mit den Toten fortgesetzt, der dafür sorgt, dass in der Inszenierung von Dostojewskis Brüdern Karamasov ein Porträt von Stalin die Szenerie drapiert, in Tschechow-Abenden Fragmente aus sowjetischen Filmen zu sehen sind oder Pension Schöller sich mit Szenen aus Heiner Müllers Die Schlacht montiert findet. Die szenischen Beschwörungen der Gespenster aus eilig entsorgten Vergangenheiten machen eine Jetztzeit lesbar, die sich systematisch gegen ihr Gestern abschirmt und das Vergangene in den Untergrund eines unendlichen Gegenwartshorizonts drängt. Szenische Versuchsanordnungen, die gegen das Vergessen kämpfen und das Postulat, unser digitalisiertes Heute siedelte auf einer Sandbank im Jenseits der Geschichte, als eine Fiktion der Macht falsifiziert. Unübersehbar artikuliert das Wort OST auf dem Dach der Volksbühne den Anspruch, mehr zu sein als ein trunkenes Theaterschiff im Auf und Ab aktueller Wirren und Krisen. Die drei Versalien wollen sowohl im Raum wie in der Zeit Orientierung stiften und amtieren als unbotmäßiger Kompass oder widerspenstige Magnetnadel im horizontalen wie im vertikalen Sinne. Ein historischer Echoraum entsteht, dessen Resonanzflächen ganz bewusst in Opposition zur sakrosankten Westbindung der Bundesrepublik aufgespannt sind. Symptomatisch, dass ausgerechnet in dieser schmuddeligen Gralsburg der Theaterkunst ab 2017 die Landessprache des globalen Marktes verbindlich wird und der Sound grenzenloser Zirkulation die irritierenden, auch schmerzhaften Störgeräusche absorbieren soll.

Diese Sammlung von Gesprächen ist aber nicht um einen einzelnen, und sei es den programmatischen, Pol zentriert. Gewährt werden soll vielmehr ein multipler, wenn auch kursorischer Einblick in die DNA jenes Organismus, der das Zeug besitzt, das Selbstverständnis von Theater weiterhin nachhaltig zu verändern. Jede Flaschenpost ästhetischer Gentechniker im Strom der Zeit würde an vorderer Stelle die Weigerung nennen, jene Abstraktionsleistung von sich selbst zu vollbringen, die im Betrieb allerorten die Norm ist. Eine Maxime, die paradoxerweise für die sich immer wieder einstellenden Erfolge mitverantwortlich ist. Das Abenteuer Kunst erweist sich kaum mit der Praxis vereinbar, die Theaterarbeit als entfremdete Tätigkeit von schicksalslosen Menschen – so Nietzsches Definition der Schauspieler – verrichten zu lassen. Wenn Neumann das künstlerische Verfahren des Konzepts schmäht, Pollesch seine Texte von jedem Einzelnen der Mitwirkenden nimmt, Castorf die singuläre Qualität jedes Spielers szenisch offensiv einbringt, dann werden aus Figuren, den Spielsteinen der Repräsentation, individuell kenntliche Spieler. Nicht das Spiel steht wie im postdramatischen Theater zur Disposition. Vielmehr unterscheidet sich die Philosophie des Spiels prinzipiell von der Auffassung vergleichbarer Ensembles, da der inszenatorische Stoffwechsel seine Spannungen gleichermaßen aus den großformatigen Themen wie aus den subjektiven Mikrokosmen bezieht. Geht die empirische Wissenschaft seit der Unschärferelation Heisenbergs davon aus, dass zwischen dem experimentierenden Subjekt und der erkannten Wirklichkeit Abhängigkeiten bestehen, radikalisiert dieses Axiom im Kontext der Kunst das Verhältnis zwischen dem Kunst produzierenden Subjekt und seiner ästhetischen Entäußerung. Heiner Müllers Verfahren, das die Kluft zwischen engagierter und selbstreferentieller Literatur überbrückt und Synthesen aus Eigenem und Fremden, Literatur und Biographie, Traum und Wirklichkeit generiert, die schließlich die Form sprengen, basiert auf dieser Einsicht. Der Autor verdichtet seine kontingente Subjektivität, seine individuellen Traumata und Angstpunkte systematisch im seinen Texten, um sie, in Real-, Literatur- und Theatergeschichte entfaltet, in das zu entäußern, was sich die Romantiker einmal als gemeinsamen Bildungsprozess der Menschheit erhofften. Jede Wahrheit muss auch den Weg »durch die subjektive Lücke« gegangen sein, korreliert ein weiterer Hausgott der Volksbühne, Slavoj Žižek, in seinem Hegelbuch Weniger als nichts diesen Sachverhalt. Auf die Theaterkunst der Volksbühne angewendet besitzt diese epistemische Erkenntnis Schlüsselcharakter für die Organisation des Austauschs zwischen dem Innen der Akteure und dem Außen der Bühnenvorgänge. Der Erfahrung der Schauspieler, in ihrer spezifischen Eigenart gefordert zu sein, korrespondiert der künstlerische Wille, gerade das ganz Singuläre bzw. Inkommensurable jedes Einzelnen inszenatorisch einzubringen. Der Modus der Beziehung des subjektiven Faktors zu dem, was einmal »objektive Realität« hieß, sollte jedem Theater mehr als eine ausgiebige Meditation wert sein, ist er doch der Angelpunkt des Spiels schlechthin und Voraussetzung jenes Kick-Off-Punkts, der ein Spielen ohne Geländer allererst ermöglicht, um schließlich noch die Reihe Überstürztes Denken von Marcus Steinweg im Roten Salon anzusprechen, wo der Philosoph mit Berufung auf Hannah Ahrendt ein kongeniales Denken ohne Geländer präsentiert.

Am Ende bleibt mir nur, mich bei all denen zu entschuldigen, die in diesem Buch hätten vorkommen müssen, die ich aber aus Zeit-und Ressourcenmangel nicht mehr befragen konnte.

Frank Raddatz arbeitete als Dramaturg an zahlreichen Theatern, publiziert regelmäßig zu Theater, Literatur und Philosophie. Konzeptionelle Mitarbeit bei Lettre International. Er lehrt an der Universität Greifswald, der Hochschule für Schauspielkunst »Ernst Busch« in Berlin und der Universität von Amsterdam.

Man versuchtSachen,wo man sichbewusst übernimmt.

Bert Neumann († 2015),Chef-Bühnenbildner ab 1992

Bert Neumann

DAS PROJEKT VOLKSBÜHNE

Frank Raddatz: Herr Neumann, wie kam es zum Kontakt mit der Volksbühne?

Bert Neumann: Noch als Student habe ich Ende der siebziger Jahre Stücke von Müller wie Die Schlacht von Karge/Langhoff an der Volksbühne gesehen. Vor meinem »Bühnenbild und Kostüm«-Studium habe ich einige Monate hier in der Technik gearbeitet, mich dann aber entschlossen, die Seite zu wechseln. Es war mir auf die Dauer einfach zu anstrengend, auf der Bühne als Techniker zu arbeiten. Aber es ist natürlich nicht schlecht, wenn man weiß, wie schwer es manchmal ist, Räume aufzubauen und diese Perspektive kennt.

Wie kamen Sie mit Frank Castorf zusammen?

Castorfs Bühnenbildner Hartmut Meyer ist 1988 in den Westen gegangen. Frank suchte jemand für Das trunkene Schiff, eine Produktion hier am Haus, und Sabine Zielke hat mich vorgeschlagen und meinte, wir sollen uns doch mal treffen. So kam das zustande. Das war toll, weil er einen – das macht er noch immer so – erst mal machen lässt. Man bekommt keinen Auftrag, den man zu erfüllen hat, sondern kann ganz frei seine eigenen Sachen entwickeln, und er nimmt das an und benutzt es. Es gibt nicht so viele Regisseure, die derart offen sind.

Aber Sie lesen vorher das Stück oder den Roman?

Das mache ich ganz für mich. Die eigentliche Auseinandersetzung des Regisseurs mit dem Raum, den ich gebaut habe, beginnt eigentlich erst mit den Proben.

Mit der Praxis.

Also konkret. Es ist wahrscheinlich der Unterschied zu vielen anderen Theatern, dass es hier – durch Castorf installiert – eine ganz konkrete Spielweise gibt. Man geht mit den Dingen um, die wirklich vorhanden sind. Es geht nicht um Einfühlung, um Psychologie und auf keinen Fall um ein Konzept. Konzept ist ein Schimpfwort, denn Konzept bedeutet, man hat schon ein Ziel, auf das man hinaus will und zu dem man hinkommen muss. Eigentlich ist das Spannende, dass man nicht weiß, wo man landet, dass es eine Reise ins Ungewisse ist. Man hat zwar ein bestimmtes Gepäck, sei es Literatur oder ein Stück und den Raum, aber das Eigentliche passiert in der Arbeit mit den Schauspielern während der Proben. Es ist ganz wichtig, wer mitspielt. Zusammen macht man sich auf den Weg. So läuft das. Bei Pollesch ist es nochmal anders, weil es am Anfang noch kein Stück gibt. Da beginnt man zuerst einmal zu sammeln. Deswegen sind die Stücke nie so lang. In fünf Wochen Probenzeit kann man keinen Fünf-Stunden-Text erfinden.

Bei Pollesch gibt es am Anfang ein Thema…

René schlägt ein Thema vor und klopft dann ab, ob die Schauspieler Lust darauf haben. Wenn ein Schauspieler sagt, das oder das fände er auch ganz spannend, modifiziert sich das Ganze unter Umständen und das Thema bewegt sich. Eigentlich entsteht der Text in Zusammenarbeit mit den Schauspielern. Deswegen ist es auch sinnvoll, die Stücke nicht zum Nachspielen freizugeben. Denn sie haben immer mit den konkreten Leuten zu tun, die mitspielen. Ein ganz konkretes Verfahren. Man schafft nicht ein Werk, das Allgemeingültigkeit beansprucht, sondern die Arbeit entsteht an einem bestimmten Ort mit den beteiligten Leuten. Man schafft nicht etwas für die Ewigkeit, das alle anderen interpretieren müssen, wie das normalerweise mit Theaterliteratur ist, sondern etwas, das nur unter bestimmten Bedingungen gültig ist.

Wenn andere Schauspieler beteiligt wären, sähe der Abend anders aus. Aber die Texte überlappen sich an verschiedenen Abenden.

Das ist wie ein Stück, das sich immer weiterschreibt. Wie eine Fortsetzung mit anderen Leuten. Teilweise überschneiden sich die Texte, aber sie klingen aus einem anderen Mund auch anders. Es ist nicht so, dass immer alles ganz neu sein muss. Oft hört man den Vorwurf, es wäre immer das Gleiche. In Wahrheit ist es natürlich weniger das Gleiche, als wenn zum fünftausendsten Mal Emilia Galotti aufgeführt wird.

Es ist ein singulärer Sound, den Pollesch kreiert hat.

Neulich haben wir mit Baumeister Solness seit langer Zeit wieder ein Stück gemacht, sonst nehmen wir uns immer Romane vor. Da kommt man, also ich zumindest, sofort in diese Interpretationszwickmühle. Man muss eine Interpretation anbieten – auch mit dem Raum –, die noch keiner gemacht hat. Wo man den oder den Aspekt fokussiert und ein entsprechendes Bühnenbild macht. Zudem sind die Szenenanweisungen von Ibsen so geschrieben, dass das alles praktisch umsetzbar ist. Eine Aufgabenstellung, die mich immer weniger interessiert. Dagegen stellt ein Roman von Dostojewski eine interessantere Herausforderung dar. Man kann eine Welt erfinden und sich die verschiedensten Sachen rausnehmen. Bei einem Stück ist der Rahmen viel enger gesteckt.

Ich fand die Inszenierung unglaublich lustig.

Es war lustig, aber es war auch traurig. Dieser Blödsinn, den man da sehen konnte, ist nicht »lustig« grundiert, sondern wird von einer Traurigkeit durchweht, weil sich das Ende des Projektes Volksbühne nähert. Das geht mir auch so. Man hatte so lange dieses Haus und damit die Möglichkeit, eine sehr andere Art von Theater zu machen als es sonst in der Stadt oder in Deutschland stattfindet, dass man gar nicht so genau weiß, was man eigentlich machen soll, wenn das hier zu Ende geht. Sich in die Arme des Stadttheaters zu begeben, dazu verspüre ich wenig Lust. Das war noch nie mein Wunsch. Ich bin eher zufällig zu dem Job hier gekommen und hatte nie den Plan, fest an ein Haus zu gehen. Nach dem Studium musste ich meine zwei Jahre in Potsdam absolvieren. In der DDR gehörte es zum Pflichtprogramm, dass man nach dem Studium gleich einen Arbeitsplatz bekam. Das war Gesetz.

Nach zwei Jahren habe ich – das war ziemlich kompliziert – meine Kündigung durchgesetzt, weil ich dachte: »Das ist nichts für mich. Ich will das nicht mehr machen.« Ich hatte auch nicht die Partner, mit denen ich etwas machen konnte, was mich interessierte. Es war eine völlig unbefriedigende Situation und ich dachte: »Es war halt ein Irrtum. Ich hör auf mit diesem Theaterjob und mach frei weiter. Mal sehen, in welche Richtung es geht.« Ich habe ab und zu Sachen für das Theater gemacht, auch um Geld zu verdienen. Aber diesen finanziellen Druck, dass man wie ein Irrer ackern musste, den gab es in der DDR nicht. Alles war billig, und man konnte sich erst mal ausprobieren und gucken, was kommt.

Mit der Wende war klar, dass die verlängerte Kindheit zu Ende ging. Jetzt musste man sich um seine Existenzgrundlage kümmern. Als wir Die Räuber gemacht haben, war das zugleich der Anfangspunkt für das Projekt Volksbühne. Wir hatten dieses Haus ein bisschen partisanenmäßig besetzt und ein gutes Feedback bekommen von Seiten der Leute hier am Haus.

Das »Projekt Volksbühne« sagen Sie …

Das heißt: Sachen ausprobieren, die man woanders nicht machen könnte. Hier war das möglich, weil die Leute im Haus ein Interesse hatten, bestimmte Sachen möglich zu machen, die an anderen Theatern nicht gehen. Natürlich ist das nicht immer gelungen, aber das beschreibt, was ich unter Volksbühne verstehe. Man versucht Sachen, wo man sich bewusst übernimmt. Wie zum Beispiel die NEUSTADT oder die Verfilmung von den Dostojewskigeschichten. In solchen Situationen werden plötzlich Kräfte frei, von denen man gar nicht dachte, dass man sie hat. Mein Ehrgeiz ist, immer wieder scheinbar »Unmögliches« hinzukriegen. Natürlich kommt man in die Jahre. Wir werden alle älter. Die Techniker sind auch nicht mehr die jüngsten. Alles wird schwerer. Trotzdem finde ich so etwas wichtig. Oder zum Beispiel die »Roadshow« damals, wo wir draußen gespielt haben, was nochmal eine besondere Anstrengung ist. So etwas kann man nicht als Gast an einem Haus machen. Da kannst du gerade mal mit deiner Inszenierung den Bühnenraum erobern, aber nichts Übergreifendes durchsetzen. So was kann man nur machen, wenn man kontinuierlich an dem Haus arbeitet. Ein Teil der Arbeit, die man machen muss, besteht darin, Verbündete zu gewinnen. Das geht dann durch alle Abteilungen. Wenn man das vernachlässigt, dann entsteht etwas, das wirklich Dinge verhindern kann – selbst hier an der Volksbühne. Man muss wissen, mit wem man was machen kann, was geht, wie man das anstellt, damit das Realität wird. Um zu sagen, jetzt bespielen wir den ganzen Raum, inklusive Zuschauerraum, und setzen die Zuschauer auf die Drehscheibe, womit die Normalität eines Theaters blockiert ist, musst du in dem Theater zu Hause sein. Denn so etwas impliziert weitreichende Folgen. Erst mal waren viel mehr Zuschauer geplant, zudem kann man das Repertoire nicht spielen usw. Es gibt genug begründete Einwände, um zu zeigen, das ist kompletter Unsinn. Aber um sich diesen Unsinn zu leisten, weil er aus künstlerischen Gründen wichtig ist, dafür braucht es den Rückhalt vom ganzen Haus. Das kann man nicht alleine machen. Gerade versuchen wir so etwas für die letzte Spielzeit noch einmal hinzukriegen.

Zwischendurch konnte man denken, jetzt ist die Energie aufgebraucht, aber das Tal ist schon lange durchquert. Das hat niemand Anfang der neunziger Jahre ahnen können, dass …

Überhaupt nicht. Das war wirklich ein Experiment, das man nach dem Motto »Nach einem Jahr berühmt oder tot!« erst mal in Gang gebracht hat. In dem Wortlaut stand das sogar in dem Gutachten, das damals dem Senat vorgelegt wurde. Das Gute daran war, dass wir völlig unbefangen, ohne Karriereabsichten, einfach losgemacht haben. Wir dachten: »Okay, cool, die geben uns jetzt ein Haus, und wir nehmen das und gucken, was passiert.« Wenn es nicht geklappt hätte, wäre es auch nicht schlimm gewesen. Aber diese Freiheit, dass man keinem Ziel folgt, war ein wichtiger Motor. Wir haben einfach Sachen gemacht, die uns Spaß machten. Das ist sowieso die einzige ernstzunehmende Motivation, die vielleicht zu etwas wie Kunst führt.

Es war von Anfang an eine ganz singuläre, eigenwillige Art, mit dem politisch-historischen Material zu spielen. Ohne wirklich eine Botschaft zu transportieren, war dieses Zeichen OST trotzdem eine Botschaft, ein Bekenntnis zu einer politischen und historischen Thematik.

Die meisten von uns waren aus dem Osten und hatten eine prägende politische Erfahrung hinter sich. Da gab es jede Menge Stoff, mit dem man sich beschäftigen konnte, weil man ihn am eigenen Leib erfahren hatte. Das war und ist auf eine Art heute noch wichtig, dass man sich für seine Herkunft nicht schämt, wie es einem damals schon offiziell nahegelegt wurde. Wir fanden den Osten auch nicht toll, aber trotzdem kommen wir da her, haben da unsere Wurzeln und haben uns ein bisschen trotzig dem widersetzt, was uns verordnet wurde und wird, was man sein sollte oder wie man zu denken hat.

Dass man gemeinsam aus dem Osten kam, setzte wahrscheinlich eine Energie frei, die vorher vom System gedeckelt wurde.

Keiner war hier Fan der DDR, aber trotzdem haben wir am Haus ganz stark versucht, Alternativen zu denken. Das war natürlich auch sehr naiv. Als die Mauer weg war und es die DDR noch gab, hatte man wirklich einen Moment lang geglaubt, es könnte etwas ganz Anderes entstehen. Mit der Einführung der D-Mark wurde klar, wohin das Ding läuft. Aber Reste der Utopie, mit der man großgezogen wurde, gab es noch und die wollten wir uns auch nicht so ohne Weiteres nehmen lassen.

Erstaunlicherweise hat sich diese störrische Haltung in all den Jahren nicht verbraucht.

Obwohl diese Haltung auch abseits von Ost und West ein Merkmal von Kunst sein sollte. Zu einer Kunst, die nicht stört, fällt mir nicht wirklich was ein.

Wenn ich auf die deutsche Theaterlandschaft schaue …

Es gibt auch viele Sachen, die nichts mit Kunst zu tun haben. Die sehen vielleicht so aus. Dass Kunst stören muss, halte ich für ein ganz wichtiges Merkmal von Kunst. Das gilt genauso für Theater wie für Bildende Kunst. Das sind Felder, wo man nicht den Konsens sucht, sondern Sachen entdecken will, die man anderswo nicht finden würde. Deshalb funktionieren in der Kunst auch Konzepte nicht, denn mit denen lässt sich nichts entdecken. Kunst ist wie ein Labor, wie eine Forschungsreise, wo unbekannte Gesetzmäßigkeiten herrschen, wo man ins Ungefähre läuft und schaut, was man findet und entdeckt. Da herrscht eine andere Offenheit, als wenn zum Beispiel die Pharmaindustrie forscht, wo immer schon vorgegeben ist, was am Ende rauskommen muss, damit sich das rechnet. Dass es sich rechnen soll, ist ein Totschlagargument gegen alles, was Kunst interessant macht. Immer öfter hört man diesen Satz in den Theatern – sogar hier an der Volksbühne. Damit verfehlt man aber das Besondere, das nur Kunst kann.

Wenn es sich rechnen soll, muss man sagen, dann macht man halt Musicals, die rechnen sich, wenn es klappt. Das Besondere an der deutschen Situation ist doch, dass Theater ein sinnstiftender Ersatz ist – für eine misslungene Revolution, für eine Identitätsfindung oder sonst was. Dadurch ist diese Landschaft entstanden, die es sonst nirgends auf der Welt gibt: viele subventionierte Theater mit einem Ensemble. Angesichts dessen ist es eine Pflicht, dass man sich als Künstler viele Freiheiten nimmt, wenn man so ein Instrument in die Hand bekommt. In Berlin ist es nochmal eine spezielle Situation, weil die Stadt diese Geschichte hat und so groß ist, dass mehrere Theater nebeneinander existieren können. Das, was wir machen, muss auch mehrheitsfähig sein können. Man muss kein Abitur haben, um das zu verstehen. Aber je länger man das macht, desto mehr wird einem klar, dass man mit dem, was wir hier tun, kein Millionenpublikum erreicht. Dafür ist es zu speziell.

… aber doch als Gesamterscheinung sehr erfolgreich.

Manchmal vielleicht. Am Anfang auf jeden Fall. Da war alles noch neu und es war irgendwie schick, hierher zu gehen. Irgendwann wurde es dann schick, woanders hinzugehen. Damit muss man auch klar kommen. Das ist auch nicht unbedingt einfach. Wenn es gut läuft, heißt es: »Alles super.« Wenn es schlecht läuft, gibt es jede Menge Verbesserungsvorschläge. Da fehlt einem der Rückenwind des Erfolgs, der einem vorher geholfen hat. Am besten ist, wenn man sich von Lob als auch von Tadel der Kritik ganz unabhängig macht. Man ist letztendlich seinen eigenen Kriterien verpflichtet, die darf man nicht vergessen.

Das Prinzip der Überforderung, das das Haus prägt, verleiht der Präsenz des Schauspielers auf der Bühne – und damit dem Theater insgesamt – einen ganz anderen Effekt. Es entsteht ein anarchistischer, chaotischer Überschuss.

Das ist der Punkt, wo es eigentlich interessant wird. Wenn man auf der Bühne, auf der man die Dinge so schön präsentieren kann, bestimmte Grenzen überschreitet, wenn die Menschen auf der Bühne eine Grenze von Erschöpfung überschreiten, dann stößt man in Bereiche abseits von Konzept und Rolle vor. Da geht es vielleicht auch um eine andere Form von Existenz.

Ich erinnere mich noch an die Rosenkriege im Prater. Als ich so halbwegs verstanden habe, worum es da geht, dachte ich: Das ist nie im Leben zu schaffen. Wie sollen wir das hinkriegen?! Man hat es aber geschafft. Irgendwie. Im Nachhinein unglaublich. Diese berühmte Überforderung, die vom ersten Tag an mit Frank und Matthias Lilienthal hier stattgefunden hat, war ja schon Absicht. Und hat auch eben das befördert, was letztlich hier entstanden ist. Aber sie hat die Leute natürlich auch ziemlich geschafft.

KLAUS DOBBRICK, Leiter Ton/Video

Ein anderes Menschenbild oder auch eine intensivere Existenz. Jedenfalls etwas, das konträr zum Alltag der meisten steht.

Ich glaube schon, dass das eine große Wahrheit in sich trägt, aber es ist nicht unbedingt die Wahrheit, die man in Deutschland auf der Straße findet. Natürlich gibt es Leute, die sagen: »Das ist mir zu heftig. Das will ich nicht. Ich will es lieber ein bisschen angenehmer. Nicht so laut. Nicht so lang.« Aber gerade, wenn die Welt draußen so fahrradhelmmäßig eingerichtet ist, braucht es ein Gegengewicht wie das hier.

Wir können uns die Zeit, in der wir leben, nicht aussuchen. In Deutschland durchleben wir eine Ruhephase. Es wäre für Theater eine ganz andere Situation, wenn statt des Konsens der Dissens herrschen würde.

Was in einem Theater stattfindet, hat wahnsinnig viel mit der Außenwelt zu tun. Als wir eine Tournee durch Brasilien gemacht haben, durch ein Land, das viel mehr von Kontrasten und Gewalt geprägt ist, zeigten die Theaterräume interessanterweise, dass die Menschen ein Bedürfnis nach einer anderen Ordnung oder Übersichtlichkeit haben. Weil draußen alles so chaotisch ist, bauen die Brasilianer eher eine übersichtliche Welt auf die Bühne.

Man darf das, was man selber macht, nicht verallgemeinern und denken, dass das alle machen müssen. Das ist totaler Quatsch! Man muss immer die konkrete Situation sehen, in der etwas stattfindet und was für Bedürfnisse dahinter stehen. Ich habe einen Workshop in Indonesien gemacht, wo ich noch nie vorher war und auch nicht wusste, was mich erwartet, und deswegen habe ich alles ganz offen gehalten und versucht, mir gar nichts vorzunehmen. Ich habe erst mal geforscht, wo man ist, welche Materialien es gibt, was teuer, was billig ist, also womit man was machen kann und geguckt, was für Theater da gemacht wird. Es wäre auch ziemlich kulturimperialistisch gewesen, wenn ich da mit einer fertigen Meinung hingegangen wäre. Das Goethe-Institut wollte, dass ich etwas zu Heiner Müllers Hamletmaschine mache. Obwohl ich kein Spezialist für Müller bin, sind in dem Text eine Menge Themen, womit ich, aber auch die Leute in Indonesien etwas anfangen konnten. Da war es auch so, dass die Räume, die ich baue, mit Sachen zu tun haben, die ich sonst vermisse. In Indonesien gibt es wuchernde Städte mit ungeheuer viel Reklame, was ich faszinierend finde: Etwas, das es in dieser Form hier nicht gibt, deswegen baue ich mir das auf die Bühne. Wenn ich da Theater machen würde, würde ich andere Räume bauen. Die vermissen etwas anderes und bauen sich dann was anderes. Das kann man nicht verallgemeinern.

Wenn Sie einen Raum entwerfen, zum Beispiel für Baumeister Solness, beziehen Sie dann Ihre Impulse aus der Außenwelt? Wie bringen Sie die mit dem Stück zusammen?

Das ist natürlich bei jedem Abend ein bisschen anders. In diesem Fall war es so, dass ich keine Lust hatte, eine Interpretation anzubieten. Ich hatte gerade in Wien viel Architektur gesehen von Margarete Schütte-Lihotzky, die die »Frankfurter Küche« entworfen hat, und eine Ausstellung von Carlo Mollino, einem fast surrealistischen Architekten. Da entstand die Idee, einen »Zitat-Raum« zu machen, denn es geht in dem Stück auch um architektonische Visionen. Solness sagt, dass er Häuser baut, in denen die Leute glücklich sein sollen – der Bauhaus-Gedanke. Er ist auch beim Frankfurter Bauen zentral, wo man in der Hoffnung, dass sich dadurch etwas verändert, billige und praktische Wohnungen entwirft. Ein Versuch, der nicht wirklich erfolgreich war. Trotzdem war das zu der Zeit ein wichtiger utopischer Gedanke. Ich fand auch die Kombination interessant: Mollino ist ein Mann und Lihotzky eine Frau. In dem Stück geht es auch um die Mann-Frau-Thematik. Sogar um mehrere Frauen und Männer. Der Raum setzt sich aus modifizierten Zitaten zusammen. Wenn sich jemand in Architektur auskennt, kann er ganz viel entdecken.

Aber die roten Bälle sind von Ihnen?

Die sind von mir, ja. Im Grunde ist Baumeister Solness eine gespenstische Geschichte. Man denkt, hinter allem steckt was Dunkles und Geheimnisvolles, auch wenn das nicht gesagt wird. Deshalb dachte ich, es wäre ganz gut, wenn in der Tiefe noch was dazu kommt und plötzlich jemand aus dem Schrank auftaucht und suchte etwas, das weniger ins Psycho-Drama geht.

Ich lese das Stück gar nicht so innerlich, sondern mehr so drastisch, wie es dann auch in der Inszenierung gewesen ist. Man hat immer ein Bild im Kopf, wie ein Ibsen gemacht wird – sehr sensibel, sehr gefühlvoll, voller Schmerz am Dasein, ein schöner Schmerz – aber im Stück sind auch viele komische Elemente, wenn man es richtig liest. Das ist keine Erfindung von uns, sondern steht eigentlich schon drin. Das ist bei Tschechow genauso, der wird immer voller Sentiment gelesen, aber wenn man genau hinschaut, ist er sehr komisch.

Castorf hat Solness sehr stark an sich herangezogen. Er erzählt viel über sich, aber das macht jeder Künstler letztlich.

Aber er macht das ziemlich humorvoll zu seiner eigenen Geschichte. Auch über das Altern.

Nur an dem Punkt ist man aussagefähig. Es gibt keine allgemeingültigen Geschichten, sondern man kann eigentlich nur über sich erzählen und hoffen, dass das vielleicht irgendjemanden interessiert. Wenn man dabei etwas Allgemeingültiges erwischt, gut. Aber wenn man mit dem Vorsatz herangeht, man will eine universelle Geschichte schlechthin erzählen, wird das sofort langweilig. Diese Langeweile wird im Theater oft akzeptiert, denn man hält sie für Kunst. Aber ich würde nicht ins Theater gehen, um mich zu langweilen.

Wenn Sie auf diese lange Zeit zurückblicken, hat sich dann mehr etwas durchgehalten oder mehr etwas entwickelt? Man hat nicht den Eindruck, hier wird mittlerweile etwas ganz anderes getrieben als in den Anfangsjahren.

Wir sind heute nicht an dem Punkt, wo wir 1992 waren. Ich finde schon, dass wir woanders gelandet sind, aber bestimmte Themenfelder halten sich. Man ist ja auch noch man selber und kein komplett anderer.

Theater ist eine Institution. Von daher ist es auch immer ein Kampf, denn man hat dieses strukturelle oder dem Stadttheater immanente Problem, dass die Institution zur Routine tendiert. Das ist ganz normal. Das ist so und wird auch so bleiben, aber da muss man dagegen halten und darf nicht vergessen, dass man eine Form von Ausnahmezustand will. Es war nicht einfach und ist es auch nach wie vor nicht. Man schafft es nicht immer, gegen diese Routine zu opponieren, aber das muss sein. Sonst nimmt ein Buchhalterdenken überhand und dann ist Schluss mit Kunst. Dieses Gegeneinander muss man austarieren, und das ist nicht ohne Konflikte auszutarieren. Gerade, wenn man weniger Erfolge hat, kommt dieses buchhalterische Denken in den Vorteil und man verliert Terrain. Trotzdem muss man dagegenhalten, dagegen kämpfen und seine Freiräume behaupten. Es muss egal sein, ob 800 Leute in eine Vorstellung passen oder wie bei der NEUSTADTnur 300. Entscheidend ist der künstlerische Mehrwert, der nicht in Eintrittsgeldern abgerechnet werden kann.

Es gibt immer genügend Gründe, die man anführen kann, warum bestimmte Sachen nicht gehen. Man hört von vielen Theatern, warum das alles nicht geht. Oft ist es auch ganz schwierig, dagegen zu argumentieren, weil die Gesetze, die Sicherheitsfragen auf der Bühne betreffen, immer mehr verschärft werden. Theater wird als Kunst ohne jede Art der Selbstgefährdung festgeschrieben. Das finde ich schwierig. Beim Zirkus geht es auch um eine Selbstgefährdung. Wenn man die von vornherein ausschließt und künstlerisch richtige Lösungen plötzlich tabu sind, dann wird das schnell langweilig.

Auch einen Vinge muss man erst mal riskieren.

Das ist auch eine Herausforderung für das Haus gewesen. Eine Herausforderung, die oft weit über das hinausgeht, was normalerweise verlangt wird. Dafür muss man werben und es auch schaffen, dass die Leute dabei mitmachen wollen. Ich finde toll, dass Ida Müller und Vegard Vinge Volksbühnen-Kinder sind. Künstler, die durch die Volksbühne sozialisiert wurden und im Gegensatz zu vielen Epigonen geschafft haben, eine ganz andere und ganz eigene Sprache zu finden. Bei allen Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, wollen wir die beiden nach wie vor am Haus behalten. Allzu viele derartige Leute gibt es sowieso nicht.

Es ist prinzipiell schwierig, Leute zu finden, mit denen man arbeiten will. Vinge und Müller sind solche Leute. Bei ihnen sehe ich Lösungen, die ich so noch nicht kenne. Das passiert mir selten, dass ich im Theater inspiriert bin. Auch was meine eigene Arbeit betrifft. Aber bei Vinge gab es diesen Effekt. Der hat meine Arbeit wahrscheinlich verändert. Schon aus reinem Eigennutz würde ich sagen, die müssen unbedingt bleiben.

Die beiden haben eine ganz andere Art von Produktionsvorgängen entwickelt, da sie in Norwegen ihre Fabrik hatten. In dieser Fabrik haben sie ein oder zwei Jahre Räume entwickelt und erst als sie soweit waren, begannen sie auf Festivals zu spielen. Am Prater sind sie in einem Repertoire-Ort, wo wir uns immer bemüht haben, den zur Straße zu öffnen und ihn als lebendigen Ort für Zuschauer anzubieten. Jetzt ist das ein reiner Produktionsort für die Truppe, der nach außen hin wie geschlossen wirkt. Das ist ein bisschen schade. Aber sie sind halt, wie sie sind. Man kann sie nicht zwingen, das Ding aufzumachen, obwohl darin unglaubliche Welten aufgebaut sind. Von außen sieht es aus wie leer stehend und innen wuchert es und blüht. Das ist unglaublich.

Vinge/Müller zu erleben, fand ich sehr beglückend. Das ist nicht die Regel, sondern meistens ist es eher so, dass ich denke: »Da ist etwas sehr schlecht verstanden worden.« Es wird epigonal etwas aufgemacht. Aber wenn nur die Form zitiert und das Wesentliche nicht begriffen wird, ist das ärgerlich. Ich hätte gar nichts dagegen, wenn viele Leute so Theater machen wie wir. Fände ich echt gut, aber dann müssen sie wie Vinge und Müller ihre eigene Sprache finden. Das ist das Wesentliche und nicht, dass man Formen, die man bei anderen gefunden hat, reproduziert. An das Eigene kommt man nicht dadurch, dass man von anderen etwas übernimmt.

Oft wird am Theater etwas reproduziert, ohne dass klar ist, was das eigentlich mit den Beteiligten zu tun hat. Entfremdung in eigener Sache. Es ist auch gang und gäbe, dass diese Corporate Identity, also die Außendarstellung, von Werbe-Strategen gemacht wird, die nichts mit den Leuten zu tun haben, die im Haus ihren sogenannten künstlerischen Willen formulieren.

Es gab mal den Versuch, mit einer ziemlich renommierten Hamburger Werbeagentur, die das wahrscheinlich aus Renommee-Gründen für wenig Geld gemacht hätten, zusammenzuarbeiten. Wir hatten aber auch selber Ideen, und als es zu einem Treffen kam, merkten wir schnell, dass das nicht richtig zusammenpasst.

Es hat sich tatsächlich als Vorteil herausgestellt, von innen zu kommen und zu wissen, an welchen Projekten gearbeitet wird und was da gerade gemacht und gedacht wird. Dann ist man viel freier, wenn man das in Form von Plakaten nach draußen transportiert. Man kann viel differenzierter, viel frecher und viel abwegiger sein als mit dem dümmlichen Zeug, was Werbeleute über Theater denken. Wenn die ein Plakat machen, fragen sie sich, was ihnen beispielsweise zu Medea einfällt, und dann machen sie irgendetwas, das etwas bedeuten soll. Nur hat das nichts mit der Inszenierung zu tun, sondern mit einer allgemeinen Vorstellung zu Medea. Wir haben uns davon frei gemacht und LSD gegründet. Eine freie Gruppe in wechselnden Konstellationen, die eine Verbindung zu dem hat, was hier am Haus wirklich gemacht wird. Wir haben mit LSD gar keine Stückplakate gemacht, sondern nur Imageplakate und damit von Spielzeit zu Spielzeit immer wieder unsere Gedanken in die Stadt gesendet.

Vor fünf Jahren kam plötzlich die Idee auf, dass es ohne LSD besser ginge. Da entstand der etwas hilflose Versuch, etwas anderes zu machen, aber eben nicht so anders, dass es nicht mehr mit Volksbühne assoziiert werden würde. Das war natürlich eine unlösbare Aufgabe. Aber Castorf hat schließlich gemerkt, dass die Identität der Volksbühne auch mit LSD zusammenhängt und etwas anderes ist, als ein eigens angestellter Theatergraphiker so produzieren kann. Mit der Spielzeit 2013/14 haben wir neu angefangen. Auch für uns war das interessant, denn das Ding ist werbetechnisch ganz schön gegen den Baum gefahren. Jetzt muss man aus den Scherben etwas machen. Bestimmte Mittel, die man lange verwendet hat, sind mittlerweile verbrannt. Deswegen haben wir mit dieser Frakturschrift eingesetzt, die ansonsten im Augenblick niemand benutzt, da sie einen komischen Beigeschmack besitzt, der natürlich nicht uninteressant ist. Immer wenn etwas grenzwertig ist, ist es eher interessant. In der Beschäftigung mit dieser Thematik stellte sich heraus, dass viele Frakturschriften aus den dreißiger Jahren stammen, aber die Frakturschrift eigentlich viel älter ist. Irgendwann nach 1939 wurde sie in Deutschland verboten. Vermutlich aus zweierlei Gründen. Einmal, weil sie zu retrospektiv aussah. Die Nazis wollten etwas symbolisieren, was mit Fortschritt und Zukunft zu tun hatte, wie zum Beispiel die Autobahn und da wirkte diese altdeutsche Schrift zu rückwärtsgewandt, zu altmodisch. Der andere Aspekt war, dass in den besetzten Gebieten kein Mensch diese Schrift lesen konnte. Wenn man Verbotstafeln aufstellt, die keiner lesen kann, ist das wenig sinnvoll. Deswegen hat man sich zu einer moderneren Schrifttype entschlossen. Die Frakturschriften werden seit dem Dritten Reich von einem Geruch des Reaktionären umweht, sind aber in Wahrheit viel älter und darüber hinaus hatten die Nazis selber Probleme damit. Das ist interessant, dass das, was man für die Wahrheit hält, der genaueren Überprüfung gar nicht standhält.

Ein Spiel mit Formen …

Ein Spiel auch mit diesem Missverständnis. Natürlich waren viele Leute erst mal irritiert. Aber Irritation ist für das, was wir machen, auf jeden Fall auch gut. Das könnte man nicht für jedes Theater machen, denn ein Haus muss solche Vorgaben auch einlösen. Für die Münchner Kammerspiele hätte ich das nicht vorgeschlagen. Form und Inhalt müssen miteinander zu tun haben.

Das Räuberzeichen hat sich durch die Jahre bewährt. Es wirkt heute noch so stark wie damals, als Sie es hier etabliert haben.

Der Räuber-Zinken ist sehr alt. Als wir Die Räuber machten, habe ich mich mit der Kommunikation der Schriftlosen beschäftigt. In der Wendezeit interessierte mich, wie Geschichte gemacht wird, weil die Geschichtsschreibung immer die der Sieger ist, und die Geschichte der Anderen, die nicht die Macht haben, wird vergessen oder rausgeschrieben und kommt nicht vor. Dieser Gauner-Zinken war ein Geheimzeichen einer subkulturellen Geschichte. Chiffre einer Art Geheimsprache, die nicht jeder verstand. Ein Zeichen, das in Türstöcke geritzt wurde und eine konkrete Bedeutung besaß. Was es genau bedeutet, weiß ich gar nicht. Aber ich fand das als Zeichen in Bezug zum Stück und zur Situation so schlagend, dass wir es für das Programmheft genommen und anschließend für die Volksbühne übernommen haben. Das war insofern konsequent, als dass der Gedanke Volksbühne, den wir verfolgt haben, seinen Ursprung in dieser Räuberinszenierung hat und unser Impuls sich darin ausdrückte, ebenfalls eine subversive Sprache zu sprechen.