29,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Blessing

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Ein epochales Werk, das unseren Blick auf Richard Wagner verändern wird.

Nach heutigen Maßstäben hätte Wagner spätestens 1855 mit den Erfolgen von Rienzi und Lohengrin finanziell ausgesorgt haben müssen. Statt dessen musste er Bettelbriefe schreiben und Mäzene suchen, wegen seiner Sucht nach Luxus, aber auch, weil das frühe 19. Jahrhundert ernsthafte Komponisten schlechter entlohnte als spektakuläre Virtuosen. Wagner gelang es, um sich und sein Schaffen einen Mythos zu kreieren, der ihm neue finanzielle – und künstlerische – Möglichkeiten eröffnete.

Zu diesem Mythos gehörte, dass Richard Wagner als deutscher Künstler von der jüdischen Presse ungerecht behandelt, von dem jüdischen Komponisten Meyerbeer getäuscht und von dem jüdischen Musikverleger Schlesinger ausgebeutet wurde – faustdicke Lügen, wie Drüner aus den Quellen zeigt. So wie Luxus, Seide und Parfüms, weibliche Zuneigung, tiefe Freundschaften (Nietzsche, Liszt) brauchte Wagner zum Komponieren sehr lange diesen antisemitischen Impuls. Zu seiner Selbstinszenierung gehörte auch das Rezitieren und Deklamieren seiner Dichtung im engsten Kreise, woraus er die Sprachmelodie und die Inspiration gewann. Diese Biografie zeigt, wie Wagner nicht nur als Komponist, Regisseur und Dirigent wegweisend wirkte, sondern auch das Berufsbild des sich immer wieder neu erfindenden Intellektuellen in Deutschland maßgebend prägte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1430

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Diese Biografie zeigt, wie Wagner als Komponist, Regisseur und Intellektueller in Deutschland ebenso wegweisend wie polarisierend wirkte.

Ulrich Drüners unvoreingenommener Blick fördert zahlreiche verblüffende neue Details und Erkenntnisse zutage. Sie betreffen Wagners Verhältnis zum christlichen Glauben und zu seiner eigenen Mutter, seine Hungerjahre in Paris und das oft kreativ bedingte Schuldenmachen, seine strategische Feindschaft gegenüber dem damaligen Meister des Opernwesens, Giacomo Meyerbeer, und den Juden allgemein, sowie seine Ehen mit Minna Planer und mit Cosima, der Tochter seines großen Freundes Franz Liszt. Ulrich Drüner zeigt überdies, wie Wagner bestimmte Quellen – Meyerbeers Dramaturgie, Heinrich Heines Werke oder Hegels Philosophie – systematisch tot- oder zumindest kleinredet und andere – etwa Schopenhauers erst sehr spät in sein Leben tretende Philosophie – zur Verwischung der eigentlichen Spuren überbewertet.

Ulrich Drüner, 1943 in Frankreich geboren, hat 1963 bis 1969 Musik und Musikwissenschaft studiert und 1987 über Richard Wagner promoviert. Er war Bratschist im Stuttgarter Kammerorchester und im Orchester der Staatsoper Stuttgart, wo er bei zahlreichen hochrangigen Wagner-Aufführungen mitwirkte. 1983 hat er ein Musikantiquariat gegründet. Ulrich Drüner hat mehrfach an Rundfunk- und Fernsehproduktionen über Wagner mitgewirkt und eine Reihe von Büchern verfasst. Zuletzt erschienen Mozarts Große Reise 1777–1779 (2006) und Musik und Drittes Reich (2012).

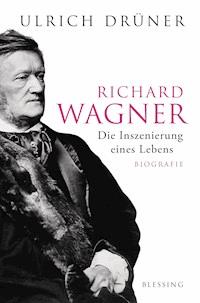

Abb. 1. Porträtfoto des Studios Elliott and Fry, London 1877

ULRICH DRÜNER

RICHARD

WAGNER

Die Inszenierung

eines Lebens

BIOGRAFIE

Mit 122 Abbildungen

Blessing

Für Elyane, Raphaël und Annie-Laure

Inhalt

Einleitung – Wie ›wahr‹ ist eine Biografie?

Wahrheit und Mythos in einer Biografie

Die Quellenlage

Die drei ›Wahrheiten‹ über Wagner

Wie nähere ich mich Wagners Kunstwerk?

TEIL EINS

AM ANFANG WAR DER MYTHOS

1 Die ersten siebzehn Jahre

Kindheit, Jugend, Schulzeit

Dresden und »Der Freischütz«

Tod des Stiefvaters, Dresdener Kreuzschule und Flegeljahre

Onkel Adolf in Leipzig

Musikunterricht, Beethoven-Begeisterung und die Leipziger Thomasschule

2 Studentenjahre

Das Echo der Juli-Revolution 1830

Von den Freuden des Studentenlebens und erste Kompositionen

Ausbildung bei Kantor Weinlig

Das »Fidelio«-Erlebnis mit Wilhelmine Schröder-Devrient

3 Erste Schritte als Künstler

Eine unglückliche Liebe

Chordirektor in Würzburg und die »Die Feen«

Ein erstes Opfer des Mythos Wagner: das Frühwerk

4 Wie bringt man eine neue Oper auf die Bühne?

Amouröse Abenteuer in Würzburg und Ärger um »Die Feen«

Minna Planer, »Goldjunge« Apel und Madame Gottschalk

Wie plant ein romantischer Musiker seine öffentliche Erscheinung?

»Das Liebesverbot«: blaue Flecken und leere Kassen

Wagners Reverenz an den Geist der Demokratie

5 Minna Wagner, geb. Planer

Segen und Fluch der Autobiografik

Hochzeit mit Richard und Flucht vor Richard

6 Eine dramatische Reise

»Die glückliche Bärenfamilie«

Flucht über die russische Grenze und ein Unfall mit Folgen

Sturm im Skagerrak

Soziale Verhältnisse eines Künstlers um 1840

7 Wagner in Paris

Neue Freunde und Leidensgenossen

Meyerbeer und Maurice Schlesinger

Mystifizierung der Finanznot: das Debakel am Théâtre de la Renaissance

Der ›Mythos vom großen Feind‹

Der ›Mythos vom uneigennützigen Künstler‹

Künstlerische Erniedrigung?

Erste Bündelung der Mythos-Stränge: ›Der Paris-Mythos‹

»Der fliegende Holländer«

Psychischer Wandel in Paris: kreative Hochspannung

8 »Ich bin Meyerbeer’s Schüler«

Die Rückkehr nach Dresden

»Tannhäuser«-Inspirationen am Schreckenstein

Proben und Uraufführung des »Rienzi«

Cola di Rienzi: das tragische Ende eines politischen Idealisten

9 Ankunft des »Holländers«?

Der wohlbestallte Hofkapellmeister in Dresden

Regression und Fortschritt im »Fliegenden Holländer«

Ahasver, das Judenbild der Romantik

Neues in der Rückwendung

10 »Tannhäuser«-Jahre

Schulden und Ärger mit den Journalisten

Glanzzeiten

Publikationsprobleme

Vorbereitung des »Tannhäuser«

Wagner versus Heine: »Tannhäuser«

11 Politische Sendung in Dresden: »Lohengrin«

Kompositionsarbeit am »Lohengrin«, Erfahrungen mit Werken von Gluck und Aischylos

Wagner und seine Mutter

Aufbruch in die politische Philosophie

»Lohengrin«: Oper als Paradigma ›revolutionärer‹ Staatskunst

Symbol ›falschen‹ und ›richtigen‹ Bewusstseins

12 Revolution als Politik und als Philosophie die Geburt des »Rings des Nibelungen«

Alternativen: Revolution oder Wagner als Berliner Opernchef!

Die Wibelungen

Der »Nibelungenmythus« und »Siegfrieds Tod«

Die Französischen Sozialisten

»Jesus von Nazareth«

Abnützung des Sozialgedankens im Laufe der Entstehung des »Nibelungen«-Zyklus

Von der Instrumentalisierung zur Fälschung

13 Sieben entscheidende Tage im Leben des Richard Wagner

Revolution und Anarchie: Kunst statt Gesellschaft

Der zeitliche Ablauf des Dresdener Aufstands

Wagners Rolle in der Revolte

TEIL ZWEI

MYTHOS-WERKSTATT FÜR DAS KUNSTWERK DER ZUKUNFT

14 Der steckbrieflich gesuchte Flüchtling

Bei Liszt in Weimar

Zürich, Paris

Minna

Der Revolution zweiter Teil: Die Zürcher Kunstschriften des Jahres 1849

15 Eine weitere Reise nach Paris und die Laussot-Affäre

»Wieland der Schmied«

Der Schock von Meyerbeers »Le Prophète«

»Amour fou« als Motor für das neue Kunstwerk

16 »Dieser Groll ist meiner Natur so notwendig, wie Galle dem Blute«

Weimarer Pläne für »Siegfrieds Tod« und »Das Judentum in der Musik«

Das »verzweifelte Mittel« zur Kunstproduktion

Vom »Nibelungen-Mythus« zum »Judentum in der Musik«

Was kritisiert Wagner an den Juden sonst noch?

Kuriosität oder explosives Bekenntnis? Wie ist »Das Judentum in der Musik« einzuordnen?

17 Wie funktioniert das Genie?

Legende und Realität im Schöpferischen

»Kreative Gewitter« (»Parsifal«, »Rheingold« – La Spezia)

Komponieren – »ein wahnsinniger somnambuler Zustand«

Rücksichtsloses Sich-Verzehren in der Kunst

Die Rolle von ›Luxus‹ und ›Liebe‹

Wagners Wutanfälle

Die »furchtbaren Bedingungen« der Kunst

18 Unterwegs zum Musikdrama – das Transzendentale im Leitmotivsystem

Erste Festspielgedanken und Freundesbesuche

»Oper und Drama«, das Rezept fürs »Kunstwerk der Zukunft«

Hegels Musikästhetik

Meyerbeer, ein bedeutender Hegelianer

Wagners Mythostheorie

Wagners Vollendung und Widerspruch der Hegel’schen Musikästhetik

Sprachkritik: Vokale und Konsonanten – vom Jambus zu freien Rhythmen und Stabreim

Vom Gedanken zum Ton: Die Entstehung des Leitmotiv-Konzepts und die Notwendigkeit der Modulation

Von der transzendentalen Wirkung der Leitmotive

Auf der Suche nach einem neuen Interpretationsmodell

19 Mythos versus Gegenmythos

Autobiografik als Selbstinszenierung – Kunst als Korrektiv

1843: Eine vom Mythos noch freie Skizze

Auf dem Weg zum Personalmythos: »Eine Mitteilung an meine Freunde«

Mythisierung der Dresdener Revolution

»Mein Leben« und die Vollendung des Personalmythos

Von dem einen Gegner zu den vielen: Der Personalmythos wird zum Nationalmythos

Der Übergang des Mythos ins Werk

Vom Nutzen der Widersacher: der Gegenmythos

20 Zwischenbericht und Ausblick: Von der Romantik zum ›transzendentalen Realismus‹

Transzendenz beim mittleren Wagner: das »Lohengrin«-Vorspiel

Geburtswehen für »Rheingold«

Der erste Schöpfungsakt des »Ringes« – ein transzendentaler (»Rheingold«-Vorspiel)

Mit Liszt in Basel und Paris – erste Begegnung mit Cosima

21 »Rheingold« und der Mythos vom großen Feind

Der Gesang der Rheintöchter

Ein Verbrecherroman von Göttern und Anti-Göttern

»Rettung ins Ungenaue« für die frühe Bundesrepublik

Genaueres über den Sozialismus

Die Meta-Ebene in »Rheingold«: Über Alberich und Wotan

22 Schopenhauer, Mathilde Wesendonck und »Die Walküre«

Georg Herwegh und Arthur Schopenhauer

Schopenhauer und Wagner – Lehrer und Schüler?

Mathilde Wesendonck

Arthur Schopenhauer und Wagners ›Psychologie des Mitleidenden‹

»Die Walküre«: Inzest, Albrechts Ring und das Geheimnis des Fluches

Brünnhilde, die Psychologin

23 »Siegfried«: der Mythos des ›Eigenen‹ und des ›Fremden‹

Londonreise

Zürich: Gottfried Keller, Besuch von Liszt

»Siegfried«: Das ›Eigene‹ und das ›Fremde‹

›Untermensch‹ kontra ›Zukunftsmensch‹

Siegfried und Mime: Mordsspaß oder metaphorische Hinrichtung?

Auch Wotans Geschichte geht weiter

24 »Willig« leiden für »Tristan und Isolde«

Minna, Cosima, Mathilde

Eifersuchtsdramen

Richard und Mathilde

Die schöpferische Kraft sublimierter Liebe

Geradewegs in die Katastrophe

25 Heimatlosigkeit aus innerem Zwang

Venedig

Luzern

»Tristan und Isolde«: Wagners radikalstes Werk

Die ›Dramaturgie der unvollzogenen Liebe‹

Isolde

Tristan

Das tödliche Dreieck: Tristan – Isolde – Merlot

Metaphern bilden ihre eigene Sprache

26 Paris und der »Tannhäuser«-Skandal

Konzerterfolge auf eigene Rechnung

Rossini, Fürstin Pauline Metternich und die Retterin Kalergis

Der Jockey-Club

27 »Die Welt ist mir schuldig, was ich brauche!«

Neue und alte Freunde

»Meistersinger«-Ideen

Geldsorgen und Organisationsprobleme eines deutschen Künstlers

Verwirrung der Gefühle in Biebrich (Mathilde Maier, Friederike Meyer, Minna, Cosima)

Wien: Schöpferische Krise, Schulden und Flucht

TEIL DREI

DIE VOLLENDUNG DES MYTHOS

28 Errettung durch einen König

Das Wunder

Cosima

Uraufführung von »Tristan und Isolde«

Politische Einmischung

29 Tribschen und »Die Meistersinger von Nürnberg«

Minnas Tod

Idyll in Tribschen

Eine kulturgeschichtlich folgenreiche Begegnung: Wagner und Nietzsche

»Die Meistersinger von Nürnberg«: erste Lesart

Wagners ästhetische Philosophie: Von der Kunst, ›Kunst‹ zu machen

Die Dialektik von Kunst und Un-Kunst

30 »Die Meistersinger« und der neu aufflammende Antisemitismus

Die Neuveröffentlichung von »Das Judentum in der Musik«

»Die Meistersinger von Nürnberg«: zweite Lesart

Die Uraufführungen von »Rheingold« und »Walküre«

31 Die Vollendung des »Siegfried«

Über profane Transzendenz in Wagners Musik

Darstellung des Fremden in anderen Opern (»La Juive«, »Die Zauberflöte«, »Otello«)

Wie bei Verdi liegt auch bei Wagner die moralische Entscheidung beim Hörer

32 Krieg und Frieden: »Götterdämmerung«

Die Reichsgründung 1871

Freundschaft mit Nietzsche

Grundsteinlegung des Festspielhauses in Bayreuth und Deutschlandreise

Das Ende alles Dagewesenen: »Götterdämmerung«

Liebe und Weltvernichtung: Bilder von Schöpfung und Zerstörung

Siegfried als Werkzeug des Weltgeistes

Siegfried als Christus-Metapher – »Wir müssen sterben lernen«

Transzendenz: Bringt Brünnhilde eine »wahre« Erlösung?

33 Die ersten Festspiele – ein Finanzdebakel

Die Uraufführung des »Rings«

Alfred Pringsheim und Angelo Neumann

Italienreise und Bruch mit Nietzsche

Arbeit, Kinder, Angermann: Wagners Alltag in Bayreuth

34 Die »letzte Karte«

Italienreise

Aufführung des »Rings« in Leipzig und Berlin

Judith Gautier

Opportunistisches Doppelspiel gegenüber den Juden

Die Religion der kulturellen Regeneration als Heilmittel gegen die Moderne

Begegnungen mit dem Rassentheoretiker Arthur Gobineau

Vorbereitung und Uraufführung des »Parsifal«, Konstruktion der Gralsglocken

35 »Parsifal« – ein europäisches Projekt

Ein Bühnenweihfestspiel

Vom deutschen zum europäischen Mythos

Mitleid, Erbarmen und Unbarmherzigkeit – Ist Wagner ein Christ?

Gebete in der Familie Wagner

Über die Unbarmherzigkeit

»Parsifal«: die Kunst der Gegensätze

Doppelwesen Kundry: Herodias, die Jüdin – Gundryggia, die nordische Walküre

Akt II

Akt III

Vom Verlust und Wiedergewinn der Intuition

Musik als transzendierende Kraft und alsTrägerin philosophischer Substanz

»Das Andre« im »Parsifal«

Die Ästhetisierung des ›Bösen‹

Der »erlöste Erlöser«

Musik: Die Sprache vor und nach der Sprache

36 ›Morte a Venezia‹

Der finanzielle Durchbruch

Die Feinde verblassen

Abschied

Summa summarum

Dank

Bildnachweise

Anmerkungen

Namensregister

Um Texte Wagners als solche hervorzuheben, werden sie nach Zitatende mit Sigeln (Quelle + Seitenzahl) kenntlich gemacht. Zitate aus den Opern, sofern nicht anders angegeben, jeweils aus den Partitur-Originalausgaben. Quellenangaben für alle anderen Zitate in den Endnoten.

Sigeln und Quellenausgaben der Texte Wagners:

Burrell 1950 Burk, John N. (Hrsg.): Richard Wagner Briefe. Die Sammlung Burrell. Frankfurt am Main 1953 (engl. Ausg. New York 1950)

CT Wagner, Cosima: Die Tagebücher. München, Zürich 2 Bände/1982 (Angaben nach Datum)

ML Wagner, R.: Mein Leben. München 1976

GSD Wagner, R., Gesammelte Schriften und Dichtungen. 2. Auflage. Leipzig 1887. 10 Bände

SB Wagner, R.: Sämtliche Briefe. Hrsg. von G. Strobel u. W. Wolf etc. Leipzig-Mainz 1979 ff.

SSD Wagner, R.: Sämtliche Schriften und Dichtungen. Volks-Ausgabe. Leipzig 1911. 16 Bände (Bände 1–10 sind seitengleich mit der Ausgabe von 1887)

WKL Otto Strobel (Hrsg.): König Ludwig II. und Richard Wagner. Briefwechsel, Karlsruhe 1936 ff.

WMW Wagner, R.: Richard Wagner an Mathilde Wesendonk. Tagebuchblätter und Briefe 1853–1871, hrsg. v. W. Golther. 13., durchgesehene Auflage, Berlin 1904 (Angaben nach Datum)

WWV Deathridge, J./ Geck M.,/Voss E., Verzeichnis der musikalischen Werke Richard Wagners und ihrer Quellen, Mainz 1986

Einleitung – Wie ›wahr‹ ist eine Biografie?

Im Juni 1866 sah Wagner sich in eine jener unentrinnbaren Katastrophen verstrickt, die ihm in seinem Leben nicht gerade selten widerfuhren. Er lief Gefahr, die einzige Frau zu verlieren, die seinem Leben einen Zusammenhang und eine Richtung geben konnte. Die vorausgegangenen Jahre des Irrens zwischen Zürich, Paris und Wien, des Flatterns zwischen dieser und jener Frau, hatten gezeigt, dass ihm, dem großen Wagner, eine wirkliche Sinngebung seines Lebens allein nicht gelingen konnte. Seit der 1862 endgültig gewordenen Trennung von Minna, seiner ersten Ehefrau, hatte er sich der Advokatentochter Mathilde Maier, der ›Hausdame‹ Maria Völkl und der Schauspielerin Friederike Meyer genähert – Erstere hatte den ›Kompositionsmotor‹ für die Meistersinger wenigstens eine Zeit lang, die beiden anderen jedoch überhaupt nicht in Gang zu halten vermocht. Nur mit Cosima, der Tochter Franz Liszts, die er erstmals 1853, häufiger aber erst seit 1862 traf, eröffneten sich neue Perspektiven. Bereits im Spätsommer 1862 hatte »der Glaube an ihre Zugehörigkeit« zu ihm die größte »Sicherheit« geboten (ML, S. 709), und am 28. November 1863 war es während einer Kutschfahrt durch Berlin zu einem Schwur gekommen, den die beiden alljährlich erneuern sollten: »Wir blickten uns stumm in die Augen, und ein heftiges Verlangen nach eingestandener Wahrheit übermannte uns«, heißt es wiederum in Mein Leben (S. 745), Wagners Autobiografie.

Es ging um nicht mehr und nicht weniger als um Wahrheit, doch ließ sich diese mit den Lebenswelten von keinem der beiden in Einklang bringen: Cosima war verheiratet mit Hans von Bülow, Lieblingsschüler ihres Vaters und neuer Münchner Hofkapellmeister,1 und sie war Mutter zweier Kinder. Wagner reiste damals mehr oder weniger heimatlos umher, unrettbar überschuldet und vollkommen unfähig, ein geordnetes Leben zu führen. Trotzdem fielen in der Berliner Kutsche entscheidende Worte: »Unter Tränen und Schluchzen besiegelten wir das Bekenntnis, uns einzig gegenseitig anzugehören« (ML, S. 746).

Im Mai 1864 fiel ein Lichtstrahl in Wagners Leben: Der achtzehnjährige König Ludwig II. von Bayern rettete den vor dem Wiener Schuldgefängnis flüchtenden Wagner; in München fand der Komponist nicht nur ein Heim, sondern auch enorm viel königliches Geld, mit dem er sämtliche Verbindlichkeiten zu regeln vermochte, und er fand ein königliches Hoftheater, an dem Tristan und Isolde, das bis dahin radikalste Werk der Musikgeschichte, am 10. Juni 1865 uraufgeführt werden konnte. Doch dies war nur durch einen einzigen Dirigenten zu bewerkstelligen, einen, der weit über allen Kapellmeistern seiner Zeit stand: Hans von Bülow, Cosimas Ehemann. Doch wie sollte man dem streng katholischen König beibringen, dass die ›Rechnung‹ für Tristan und dessen Folgeprojekte sowie die damit einhergehende Katapultierung seines Hoftheaters in die Weltrangliste nur durch gesellschaftlichen Skandal und Ehebruch zu begleichen war? Bülow, der Eingeweihte, der das Bitterste seines Lebens, das Zerbrechen seiner Ehe, nur aus künstlerischem Pflichtgefühl akzeptierte, wurde zum Verschworenen eines Teufelstrios; darin inszenierten seine Frau und sein angebeteter Freund Wagner eine Täuschungskomödie, bei der die Regisseure Richard und Cosima mit der größten Kaltblütigkeit ans Werk gingen: Das entstehende öffentliche Gerede musste mit einer königlichen Order zum Verstummen gebracht werden!

Nachdem sich ein Redakteur des Münchner Volksboten namens Zander am 31. Mai 1866 über Cosima, die »Brieftaube«, und über »ihre[n] Freund (oder wen?)«, Wagner, lustig gemacht hatte, flehte Cosima den König am 7. Juni 1866 brieflich »auf den Knien« an, ihre eheliche Treue zu Hans von Bülow in einem Dokument zu bestätigen. Obwohl sie bereits Wagners erste Tochter, Isolde, im Jahr zuvor, am 10. April 1865, zur Welt gebracht hatte, behauptete sie, Wagner sei nur ihr »Freund« und ihre Kinder hätten ein Recht auf einen »fleckenlosen Namen«.2 Sie fügte einen (von Wagner stammenden) Briefentwurf bei, der sodann in Form eines königlichen Handschreibens vom 11. Juni 1866 an Hans von Bülow ging und von diesem in mehreren Zeitungen veröffentlicht wurde.3 Die verblüffte Öffentlichkeit erfuhr somit, wie der König über die Affäre dachte:

»Da Mir Ihr uneigennützigstes, ehrenwertestes Verhalten, ebenso wie dem musikalischen Publikum Münchens Ihre unvergleichlichen künstlerischen Leistungen, bekannt geworden; – da Ich ferner die genaueste Kenntnis des edlen und hochherzigen Charakters Ihrer geehrten Gemahlin, welche dem Freund ihres Vaters, dem Vorbilde ihres Gatten mit teilnahmsvoller Sorge tröstend zur Seite stand, Mir verschaffen konnte, so bleibt Mir das Unerklärliche jener verbrecherischen öffentlichen Verunglimpfungen zu erforschen übrig, um, zur klaren Einsicht des schmachvollen Treibens gelangt, mit schonungslosester Strenge gegen die Übeltäter Gerechtigkeit üben zu lassen.«4

Der verdienstvolle Biograf Martin Gregor-Dellin kommentierte die Situation drastisch: »Der König hatte einen öffentlichen Falscheid geleistet. Der Redakteur Zander musste von einem Münchner Gericht zu einer Geldstrafe verurteilt werden.«5 Die private ›Wahrheit‹ des Richard Wagner und der Cosima von Bülow, geb. Liszt, war zu einer himmelschreienden öffentlichen ›Unwahrheit‹geworden, die auch noch zu einem juristischen Fehlurteil zu führen hatte – eine monströse Situation.

Abb. 2. Richard Wagners Erard-Flügel in Tribschen.

Der König, der erst im Oktober 1868 die Wahrheit über Cosima und Richard erfahren sollte, war vorerst beruhigt – und ebenso das Publikum, so schien es. In höchster Gefahr allerdings war Cosimas und Wagners Verhältnis zu Franz Liszt, das in eiszeitliche Temperaturen abstürzte; ein Modus Vivendi mit dieser hochgradig öffentlichen Person, auch mit diesem tiefgläubigen Katholiken, musste gefunden werden, und das war durch Täuschung nicht möglich.

Im Oktober 1867 arbeitet Wagner am letzten Akt seiner Meistersinger von Nürnberg. Seit eineinhalb Jahren wohnt er in einem dreistöckigen Landhaus in Tribschen am Vierwaldstätter See; der König bezahlt die Miete, obwohl er den Komponisten im Dezember 1865 aus München verweisen musste; Wagners Einmischung in die bayrische Politik hatte zu lautstarker Entrüstung geführt.

Wagner lebt also wieder einmal im Exil. Doch diesmal sitzen ihm keine Gläubiger im Nacken wie früher. Er hat einen Kammerdiener, Peter Steffen, und den Hausverwalter Jacob Stocker. Er hat seine treuste Hausangestellte, Vreneli Weitmann, die Stocker heiraten wird. »Am Ufer habe ich einen Kahn, in welchem ›Jost‹, ein vortrefflicher Alter, mich fährt: im Stall ein altes gutmüthiges Pferd, das ich zu Ausflügen verwenden kann«, schreibt er König Ludwig II. Vor allem: Cosima ist oft bei ihm, und dank ihrer Präsenz ist er aus der dreijährigen Kompositionskrise herausgekommen, die die zwei Teile des 1. Aktes der Meistersinger voneinander trennt. Doch nach dem 17. Februar 1867, da sie in Tribschen ihr zweites Kind von Wagner zur Welt gebracht hat, hält sie sich wieder in München auf, wo sie ihr Vater, Franz Liszt, besucht. Er redet ihr ins Gewissen, sie dürfe nicht mit Wagner zusammenleben, sie müsse an ihrer Ehe mit Bülow festhalten, schon wegen der zwei Kinder, die sie mit ihm habe, Blandine und Daniela. Liszt geht jeden Morgen um sechs Uhr in die Messe und beharrt darauf, dass nach katholischem Recht die Ehe unauflösbar sei. Vor allem aber fühlt er sich seinem Schwiegersohn von Bülow gegenüber verpflichtet. »Er ist praktisch mein Sohn und seit 20 Jahren der temperamentvollste und intimste meiner Freunde«, schrieb er einer Brieffreundin.6

Cosima achtet ihren Vater, ja, sie liebt ihn. Aber Liszt kommt diesmal nicht an sie heran. Er wird in diesen Momenten gespürt, vielleicht auch bereut haben, dass er zu lang ein abwesender Vater war, der seine Tochter in die Obhut ihrer Großmutter, Anna Liszt, und später in ein Pariser Institut gab, um seine Konzertreisen bewältigen zu können. Erst seit 1844, nach der Legitimierung durch ihren Vater, trug Cosima den Namen Liszt und nicht mehr länger den Geburtsnamen ihrer Mutter, der Gräfin d’Agoult.7 Wenn Liszt ihr nun vorhält, dass sie mit einer Scheidung den stets kränkelnden Hans von Bülow zerstören wird, bringt Cosima ein Argument vor, gegen das der Vater im Moment machtlos ist: Wagner sei ein Genie, und sie fühle die Bestimmung, diesem Genie zu helfen, zur Seite zu stehen, ihm das häusliche Glück zu bieten, das ihm seit so langer Zeit fehle und das zur Entfaltung seiner Schaffenskraft unabdingbar sei.

Liszt beschließt, nach Luzern zu reisen und mit Wagner selbst zu reden. Er bricht zunächst nach Stuttgart auf, wo er Richard Pohl trifft, einen jener seltenen Musikkritiker, die bekennende Wagnerianer sind.8 Liszt und Pohl reisen nun in die Schweiz, Pohl aber ist über den Sinn der Reise im Unklaren. Franz Liszt hatte sich bei Wagner telegrafisch angekündigt, und so steht in Luzern am Bahnhof um zwei Uhr mittags bereits ein Einspänner mit einem Schimmel, um den Gast nach Tribschen zu bringen.

Liszt hatte Großes mit Wagner vorgehabt. Als er nach Jahren als reisender Klaviervirtuose 1847 in Weimar vorläufig zur Ruhe gekommen war, sich dort mit seiner Lebensgefährtin, der Fürstin Carolyne zu Sayn-Wittgenstein niederließ und dort die künstlerische Leitung der Hofoper übernahm, wollte er mit Wagner ein gemeinsames Kunstfestival begründen. Es sollte im Rhythmus von vier Jahren, den Olympischen Spielen ähnlich, mit abwechselnden Schwerpunkten Literatur, Musik und bildende Künste stattfinden. Wagner hatte dabei eine große Rolle zu spielen; er war ja 1849 nach Weimar gekommen – aber als steckbrieflich gesuchter Revolutionär. Liszt war das fremd, er hatte ihn aber dennoch mit falschem Pass ausgestattet und ihm die Flucht in die Schweiz ermöglicht. Liszt hatte sehr wohl gespürt, dass seine Großmut Wagner fast unheimlich war. Bereits am 8. April 1851 drückte Wagner die ganze Ambivalenz ihrer Freundschaft in einem Brief aus. »Und wie merkwürdig geht es mir immer mit Dir! Wenn ich Dir mein Liebesverhältnis zu Dir beschreiben könnte! Da gibt es keine Marter, aber auch keine Wonne, die in dieser Liebe nicht bebte! Heute quält mich Eifersucht, Furcht vor dem mir fremdartigen in deiner besonderen Natur; da empfinde ich Angst, Sorge, ja Zweifel und dann wieder lodert es wie ein Waldbrand in mir auf, und alles verzehrt sich in diesem Brande […] Du bist ein wunderbarer Mensch, und wunderbar ist unsere Liebe! Ohne uns so zu lieben, hätten wir uns nur furchtbar hassen können« (SB, Bd. III, S. 543). Bewunderung und Neid sprachen aus solchen Sätzen. Dennoch hatte er, Liszt, ihm weitergeholfen, ihm zugehört, ihm immer wieder Geld gegeben. Sich für begabte Musiker einzusetzen war ihm selbstverständlich. Dergleichen ist Wagner fremd. Doch eines darf Liszt jetzt wohl von ihm erwarten: dass er ihn ernst nimmt, seine Mahnungen anhört. 1864 hatte er es in Starnberg schon einmal versucht, aber ohne jede Wirkung.

Doch Wagner ist jetzt, drei Jahre später, wieder der Verzweiflung nahe. Die Liebe zu Cosima, die ihm so gewiss schien, scheint plötzlich gefährdet. Todesfantasien suchen ihn heim. Am 16. September 1867 ist Cosima für zwei Tage nach Tribschen gekommen, um die Kinder abzuholen und mit nach München zu nehmen! Nur die erst halbjährige Eva ist ihm geblieben. Bülow erkennt in diesem Fall – allerdings nur im engsten Kreis der drei Beteiligten – Wagners Vaterschaft an, anders als im Fall von Isolde. So empfängt Wagner am 9. Oktober 1867 seinen Freund Liszt in größter Bangigkeit. Das idyllische Landhaus ist gerade erst umgebaut worden; im Salon hängen die Ölporträts von König Ludwig II., Goethe (in einer Kopie von Lenbach), Schiller und von Wagners früh verstorbenem Stiefvater Geyer.9 Auf dem Kamin steht eine Uhr mit Minnesängeremblem, die ihm der bayrische König zu Weihnachten 1864 geschenkt hat, dazu der silberne Pokal, den begeisterte Sängerinnen aus Zürich dargebracht hatten, mit Statuetten seiner Opernhelden Lohengrin und Tannhäuser.

Sechs Stunden bleiben Liszt und Wagner, um miteinander zu reden. Liszt ist sich sicher, dass die Leidenschaft Richards und die seiner Tochter abflauen und dann nur Gewissensbisse bei Cosima und Richard zurücklassen werden. Aber Wagner gibt nicht nach. Schließlich lässt der Hausherr den Reisebegleiter Pohl dazukommen – dessen Erinnerungen verdanken wir die Kenntnis des Ablaufes dieses denkwürdigen Tages.10 Pohl berichtet, Wagner sei guter Dinge gewesen, Liszt aber bereits erschöpft von den vergeblichen Überredungsversuchen. Auf dem Erard-Flügel liegt aufgeschlagen die Partitur der Meistersinger, an deren letzter Szene Wagner gerade arbeitet. Liszt spielt sie vom Blatt, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. Schnell ist er von den Harmonien und Melodien verzaubert und taucht ganz in diese altdeutsche Welt ein. Wagner tritt von hinten an ihn heran und beginnt zu singen. Eine Partie nach der anderen, wie er das schon oftmals mit seinen Opern zum Erstaunen seiner jeweiligen Zuhörer gemacht hat. Richard Pohl, der Musikkritiker, der von Paris bis Wien so ziemlich in allen Konzertsälen zu Hause war, glaubt, noch nie zwei Menschen so innig und inständig musizieren gehört zu haben. Nur im Finale des zweiten Aktes stockt der Klaviervirtuose, die Polyfonie sei hier zu kompliziert, sagt Liszt, das könne man nicht auf dem Klavier spielen, das müsse man im Orchester hören. Mehrmals bricht er in Rufe des Entzückens aus, sagt, so etwas könne nur Wagner machen. Am meisten aber beeindruckt ihn der dritte Akt.

Liszt tritt am nächsten Morgen wie geplant um fünf Uhr früh die Rückreise an. Pohl begleitet ihn bis zum Bahnhof Luzern, wo Wagner seinen Diener ein Telegramm an Cosima aufgeben lässt: »Nur ein Wort. Schön friedlicher Besuch heute früh verlassen. Gänzlich schlaflos, doch hoffnungsvoll« (SB, Bd. V, S. 70). In seinen Annalen notiert Wagner: »Liszt’s Besuch: gefürchtet, doch erfreulich, 1 Tag«,11 und am 12. Oktober 1867 erfährt der König: »wir fanden unsre alte Zeit schöner wieder.« (WKL, Bd. V, S. 195)12 Dennoch erwartet Cosima in München ihren Vater mit bangen Gefühlen. Was wird er sagen, wird er mit ihrem Geliebten endgültig brechen? Liszt aber sagt etwas ganz anderes: Er habe das Gefühl, von einer Reise zu Napoleon auf Sankt Helena zurückzukehren. Was Wagner da in Tribschen schaffe, sei ein Meisterwerk voller Diamantenberge. Wie könne man, fragt Cosimas Vater, an ein solches Genie normale menschliche Verhaltensmaßstäbe anlegen?

Man erahnt, welch elementare Bedeutung der Wiederbegegnung in Tribschen nach Jahren gespannter Entfremdung zukam. Liszt fand endlich die Antwort auf die Fragen, die ihn furchtbar umgetrieben hatten. Setzte die Kunst ihre eigenen Regeln oder nicht? Könnte es sein, dass diese eine ›Wahrheit‹ jenseits aller gesellschaftlichen Norm war? Diese Letztere wurde zwar nicht außer Kraft gesetzt, doch die andere, der nun seine Tochter und deren Freund als ihrer Wahrheit folgten, verlangte dennoch größten Respekt – auch den seinen. Liszt konnte nun verstehen, er war befriedet.

Über die beiden hier dargestellten Vorgänge, über König Ludwigs »Falscheid« und Franz Liszts Einlenken in Tribschen, wird selten ausführlich berichtet. Um das Ende dieser Geschichten geht es hier noch nicht, sondern um etwas anderes: In ihnen liegen unterschiedliche Formen von ›Wahrheit‹ und ›Unwahrheit‹, von ›Wirklichkeit‹ und ›Noch-nicht-Wirklichkeit‹ vor. Bei Wagner kann ›Wahrheit‹ sein, was anderen als glatte Lüge vorkommt. Doch dank einer ausgeklügelten Inszenierung wirkt das von ihm Ersonnene oft wie eine ›Wahrheit‹. Allerdings handelt es sich dabei nur selten um reines Lügen, denn es steckt meist ein reales, oft eigentlich sinnvolles, sogar unabdingbares System hinter dem, was er als ›wahr‹ betrachtet: ›Wahr‹ ist für ihn in allererster Linie, was seine Schöpfungsbedingungen fördert.

Für den Biografen aber geht es um das, was nicht nur für Wagner, sondern objektiv ›wahr‹ – oder wenigstens ›wirklich‹ ist. Das ist an vielen Stellen in Wagners Leben weniger klar als in den soeben hier dargestellten Episoden, weil oft die Dokumente fehlen, verloren gegangen, verschwunden oder verändert worden sind, oder weil Wagners Lebensinszenierungen eine derartige Perfektion aufweisen, dass sie auch noch anno 2013, zum zweihundertsten Geburtstag des Komponisten, funktionierten. Gegen die anscheinend fest gefügte Mauer der Dramaturgie um Wagners eigene Person neue Anhaltspunkte und Durchbrüche zu entwickeln ist eine der Aufgaben dieses Buches. Dazu aber ist es zunächst nötig, die Frage nach der ›Wahrheit‹ in einer Biografie zu vertiefen.

Wahrheit und Mythos in einer Biografie

Auf die Frage, was Wahrheit sei, antwortete Umberto Eco in einer Diskussionsrunde: »Die Wahrheit existiert nur im Romanhaften.«13 Für einen Wagner-Biografen ist das auf den ersten Blick eine schlechte Nachricht: Der bekannt fragwürdigen Autobiografie Wagners, Mein Leben, dürfte er nicht länger misstrauen, denn der Wahrheit begegne man, wenn man Eco beim Wort nimmt, ja auch in der fantastischsten Selbstdarstellung des Helden einer Biografie. Wagner hat die seinige ja ausdrücklich mit dem Wahrheitsanspruch verknüpft und geschrieben, dass sie der Nachwelt zum »wahrhaftigen Anhalt« diene.14 Die Frage nach der ›Wahrheit‹ wurde bereits von Pontius Pilatus gestellt – und offengelassen. Denn es gibt unzählige Antworten. Umberto Ecos oben zitierte Bemerkung ist denn auch ein Bonmot; im erwähnten Interview bezeichnete er sich als »romancier du dimanche« – die ›Wahrheit‹ beschäftige ihn nur sonntags –, montags bis freitags arbeitete er hingegen als Philosoph, Kultur- und Medienwissenschaftler. Seine Charakterisierung der Wahrheit kommt also eher einer Dekonstruktion dieses Begriffes gleich.15

Wahrheit meint mehr als simple Fakten. Für Ludwig Wittgenstein ist sie das »Modell der Wirklichkeit«, also eine interpretierende Gesamtschau der Fakten. Letztere können richtig sein, die Interpretation aber falsch, weshalb es immer gefährlich wird, wenn es nur eine Wahrheit geben soll. Die Autoren der Postmoderne erkannten das; Gilles Deleuze zählte kategorisch alles zum Mythos, was als eine einzige Wahrheit deklariert wurde. Mythos aber ist für Postmoderne wie Roland Barthes etwas Manipulierbares, das einen konkreten Zweck erfüllen soll. Für die Biografie einer historischen Person muss deshalb alles Mythische, das Zwecke längst vergangener Zeiten zu erfüllen hatte, dekonstruiert werden, weil jene verblichenen Zwecke heute kaum relevant sein können. Diese Entzauberung sollte jedoch mit großer Vorsicht geschehen, weil die Gefahr besteht, die Kunst zu beschädigen, um derentwillen der Künstler sich selbst schützend mit Mythos umgab.

Wie ging Wagner mit solchen Problemen um? In seinem vorletzten Musikdrama, Götterdämmerung, werden die Götter weder zerstört noch verherrlicht, sondern einfach nur menschlich und damit erst begreifbar gemacht. In dem hier vorliegenden Buch soll analog verfahren werden: Weder Apologie noch Dekonstruktion der Privatperson Wagner werden angestrebt; ich betreibe lediglich die Öffnung der bisher undurchdringlichen Hülle, des Panzers, die jener Künstler über Jahrzehnte hinweg für die Öffentlichkeit um sich herum gebaut hat – und nicht nur zu vermeintlichem Selbstschutz, der heute überflüssig ist, sondern auch, um sich als Künstler durchzusetzen. Demontagen Wagners sind bis hin zur Intimsphäre versucht worden; sie haben der Werkinterpretation nichts gebracht, weil die Persönlichkeitskritik keine erschöpfenden Einblicke in die Kunstproduktion gibt. Die Auflösung des selbst gemachten und kunstvoll in Szene gesetzten Tarnschildes, des Mythos Wagner, ist dagegen dringend nötig, doch ist sie aus zwei Gründen bisher nicht unternommen worden. Erstens, weil bis vor Kurzem die Forschungsmittel dazu noch allzu unvollständig waren (was noch zu zeigen sein wird), und zweitens, weil eine ›Enthüllung‹ bisher nicht wirklich im Interesse des Kunstbetriebes lag.16 Dort befürchtete man, dass sie die wirtschaftliche Nutzbarkeit der Werke mindern könnte, weil eine solche Aufklärung auf gesellschaftliche Probleme verweist, die schmerzlich in die Nachkriegsgeschichte greifen: Damals wie heute will man die Diskussion um die Bedeutung von Wagners Antisemitismus für sein Werk vermeiden. Deshalb bot man bis ins Jubiläumsjahr 2013, dem 200. Geburtstag Wagners, oftmals nur eine Apologetik des ach so hart angegriffenen Künstlers. Das Schönreden aber ist noch gefährlicher als jede Dekonstruktion, denn Apologetik funktioniert nur durch Rückprojektion heutiger, für uns emotional wirksamer Entschuldigungsargumente auf die weit zurückliegende Entstehungszeit des fraglichen Kunstwerks, weshalb diese Vorgehensweise historisch unerheblich ist und riskiert, das Kunstwerk durch nicht Vergleichbares zu verfälschen.

Die Anstrengung, den Mythos zu verstehen und zu durchdringen, den Wagner um sich und sein Schaffen aufgebaut hat, führt nicht nur zu einem anderen Bild von Schlüsselperioden in Wagners Leben, sondern auch zu einer anderen Sicht auf seine Werke. Wenn man die Diskussion um die Ideologien im Werk nicht scheut, erhält dieses eine neue Relevanz, die dem heutigen Zustand der Welt besser entspricht als die Modelle der 1950er- bis 1970er-Jahre, aus denen man noch 2013 schöpfte. Diese Modelle stützen sich auf die Generalperspektiven Schopenhauer, Sozialismus, Psychologie, Anthroposophie und dergleichen – Systeme, die alle ihre eigenen Wert-Parameter haben. Sie vertragen sich mit denen Wagners nur streckenweise, führen jedoch immer auch zu Unverträglichkeiten, die ohne Verdrehungen nicht zu meistern sind. Wagner hat sein eigenes System von Werten und Unwerten, weshalb es eines a priori möglichst wertfreien Interpretationsrahmens bedarf – nur darin kann sich das Werk frei entfalten.

Die Quellenlage

Wer sich Wagners Leben und Werk nähert, sieht sich in ein Dickicht große Widersprüche gezogen, weil die Briefe Wagners und seiner Zeitgenossen bis in die Jahre um 1865 teils etwas anderes besagen als seine autobiografischen Schriften.17 Die früheren Briefausgaben sind unvollständig. Von Anfang an wurden sie vom Wagner-Standort Bayreuth aus gesteuert und zensiert; die neue, bis Band 8 fragwürdige Gesamtausgabe kam 1991 zu einem zehnjährigen Stillstand und reichte mit großen Leerstellen nur bis 1857. Erst seit 2000 läuft eine brauchbare Fortsetzung, die jedoch zum Zeitpunkt des Jubiläums 2013 durchgängig nur bis 1867 ging (Bd. 19, 2011). Das bedeutet immerhin, dass die kritischen Perioden gespaltener Überlieferung seit 2011 untersucht werden können. Doch war das zu knapp, um in die Jubiläumsliteratur 2013 einzugehen. 2015 wurde Bd. 23 mit den Briefen aus dem Jahr 1871 veröffentlicht.

Der Untersuchung steht ein weiteres Problem entgegen. Bis zum Beginn des Exils 1849 ist die Dichte der bekannten Briefe Wagners nicht ausreichend, um ein genaues Bild seines Lebens zu ergeben. Deshalb stützte sich die Biografik für die erste Lebenshälfte Wagners bisher auf dessen Selbstdarstellungen. Was Parallelquellen widersprach, schrieb man dem ominösen »Mythos Wagner« zu, den man in der bisherigen Literatur entsprechend den zuvor erwähnten Haupttendenzen entweder apologetisch oder dekonstruktiv nutzte. Statt dieser zwei ausgetretenen Pfade den dritten zu gehen und jenen Mythos einer historisch-kritischen Analyse zu unterziehen, hat auch fürs Jubiläumsjahr 2013 niemand versucht. Deshalb hat sich am Status quo auch 2013 wenig verändert. Seit Herbst 2013 geht die Klage um, dass sich das seit etwa 1970 vorherrschende Wagner-Bild nicht weiterentwickelt habe: einerseits die Produktion klischeehafter Hymnen, andererseits pauschale Kritik, die bis zur Verachtung reicht. Bezeichnenderweise war nach Stephan Möschs Studie über Parsifal und Wagners Verhältnis zu dem jüdischen Dirigenten Hermann Levi die wohl bedeutendste Veröffentlichung zu Wagner eine interpretatorische Studie: Martin Schneider stellte Wagners Verbindung zur Romantik dar, sein Schöpfen aus den Nachtseiten der menschlichen Seele, aus dem Unbewussten, interpretierte dabei eindrucksvoll die großen Erwachensszenen – »Fast immer lässt Wagner seine Figuren aus tiefem Schlaf und Traum zu sich kommen. Sie treten nicht auf, sondern wachen auf« – und zeigte überraschende Verbindungen zu Heinrich von Kleists literarischer Figurenzeichnung auf.18

Um Fortschritte zu erzielen, muss der seit 1840 immer wirkungsvoller inszenierte Mythos endlich in seiner Gänze und Komplexität dargestellt werden. Erst dadurch können Wagners Motivationen, Strategien und Verhaltensweisen erkennbar werden, was auch auf die Werkinterpretation eine nachhaltige Wirkung hat. Die Dekonstruktion bringt nicht nur Desillusion, sondern vor allem Bereicherung! Doch zunächst begegnet einem viel Befremdliches. Denn bereits mit dem Fliegenden Holländer, dem ersten der ›kanonischen‹ Werke, fangen massive biografische Ungereimtheiten an. Die früheste Legende besagt, dass jenes Werk in Paris 1841 in angeblich bitterster Not entstanden sei. Zusammen mit ähnlichen Legenden führte dies zum Mythos des missachteten Genies; weitere Mythen folgten, zunächst der wichtigste, der vom großen Feind und zuletzt der des ›nationalen Erlösers‹. Wer ist für sie verantwortlich? Zunächst war es Wagner selbst. Ab 1840 begann er höchstpersönlich und ganz gezielt, um sich herum falsche Fährten zu legen, und mit der Reichsgründung 1871 und der wenig später folgenden Etablierung in Bayreuth wurde alles zu einem Gesamtmythos zusammengeschweißt, dessen nationale bzw. nationalistische Intention unübersehbar ist.

Wie und warum kam das so? Ab 1840 begann Wagner zu begreifen, dass man als unbekannter und unbemittelter Komponist die Kunstwelt nicht erobern konnte, wenn man stets mit offenen Karten spielte. Bereits Paganini, Liszt, Berlioz, Chopin und schließlich auch Verdi umgaben sich mit Legenden, die im Erfolgsfalle zu einem Mythos zusammenwachsen sollten. Darin waren Paganini und Verdi zunächst die Besten, doch sollte erst Wagner zum Meister werden, denn dem von ihm initiierten Mythos frönt die Musikwelt seit über eineinhalb Jahrhunderten – bis heute.19 Dass daran fast nichts stimmt, scheint erst in der jüngsten Literatur und dort nur zwei Autoren aufgefallen zu sein, aber sie entwickelten daraus keinen durchgängigen Neuansatz.20 Dieser ist jedoch vonnöten, weil der Mythos sonst weiter unerkannt bleibt und das Werk auch künftig verfälscht. Nichts enthebt den Biografen der Notwendigkeit, biografisch Fragwürdiges mit sämtlichen Mitteln, die im 21. Jahrhundert zur Verfügung stehen, zu überprüfen und gegebenenfalls aufzubrechen.

Die drei ›Wahrheiten‹ über Wagner

Bei Wagner kommt ein weiteres Problem hinzu. Von heute aus gesehen gibt es mindestens drei ›Wahrheiten‹, also drei Mythenkomplexe, die teils sehr gegensätzlich sind. Die erste ›Wahrheit‹ galt bis 1918; sie radikalisierte sich bis Mai 1945 zu einer zweiten. Die dritte, den beiden vorangehenden entgegengesetzte, treibt ihr Unwesen seit Juli 1951, seit der Wiedereröffnung der Bayreuther Festspiele. Dazwischen ist das große schwarze Loch 1945–1951, in dem die ersten beiden ›Wahrheiten‹ versunken sind, nämlich die des einzigartigen Wagnerals des kulturellen Garanten nationalistisch-biologistischer, ab 1933 auch krude rassistischer Selbstvergewisserung. Kaum waren diese ›Wahrheiten‹ 1945 zusammengebrochen, wurde ab 1951 die nächste erfunden: Es war die eines ganz anderen Wagner, den man weiter als braven Vaterlandsfreund sehen durfte, jedoch – in aller Vorsicht –auch als Antisemiten zu problematisieren hatte. Zum Mythos wurde auch diese ›Wahrheit‹, weil man seit 1951 als Einzigartigkeit des neuesten Wagner glauben machte, dass jener Kunst geschaffen habe, die von den bösen Schatten der Vergangenheit, also auch vom Antisemitismus, »durchaus frei« gebliebensei.21 Zunächst erschuf Wieland Wagner psychologische Ersatzinhalte im Sinne von Freud und C. G. Jung, die jedoch etwas elitär waren; unter der Ägide Wolfgang Wagners entstanden sodann Lesarten, die den Geist der sozialen Revolution ausstrahlten und die Kunstwelt schnell eroberten. Für die junge Bundesrepublik war das großartig, weil das die denkbar beste kulturelle Legitimation für den neuen Sozialstaat schuf. Um diesen erstaunlichen Wandel von ›Wahrheit‹ plausibel zu machen, beließ man Wagner nicht wie bis 1945 in seinem ideengeschichtlichen Kontext; man riss ihn vielmehr heraus und tat so, als ob Kunst völlig außerhalb des Alltagslebens des Künstlers geschaffen werden könne. Dass es für eine derartige Verabsolutierung von Kunst keine Vorbilder gibt, dass es wohl nur ein Schizophrener vermöchte, außerhalb jeglichen Alltagsdenkens ein Werk zu erschaffen, das die Lebenstotalität des Künstlers beherrscht – all das haben die Kunststrategen der Nachkriegszeit ignoriert. Unbeachtet blieb bei diesem Fantasiekonzept ›absoluter‹ Kunst ebenso, dass sie im Widerspruch zu Wagners Überzeugung stand: Dieser verachtete solch ›abgehobene‹ Kunst und bezeichnete sie als »Unding«.22

Die einander ablösenden Wagner-›Wahrheiten‹, die wilhelminisch-hitlerische wie auch die bundesrepublikanische, verraten ihre Zweckhaftigkeit. Sie sind – im Sinne von Gilles Deleuze und Roland Barthes – moderne Mythen.

Um das in diesem Buch vorgestellte Bild Wagners nachvollziehbar zu machen, muss die Rezeptionsgeschichte dieses Komponisten immer wieder eingeblendet werden, darf aber für die Interpretation von Leben und Werk keinen direkten Bezugspunkt bilden, um zu vermeiden, dass heutige, d. h. für Wagner fremde Ideologien auf ihn zurückprojiziert werden und ihn verzerren, wie dies ein großer Teil der bundesrepublikanischen Wagner-Biografik getan hat. Im englischsprachigen Raum verhielt man sich wesentlich neutraler – und dort erschienen bisher die besseren Wagner-Biografien, weil dort keine nationalen Identifizierungen zur Diskussion standen.

Wirkungsgeschichtlich sind es letztlich drei Biografien, auf die man regelmäßig rekurrieren muss: erstens auf die von Carl Friedrich Glasenapp (1847–1915), die erste Großbiografie, die 1877 in zwei Bänden startete und bis 1911 auf sechs Bände mit zusammen 3107 Seiten anwuchs. Zweitens ist die von Ernest Newman (1868–1959) zu nennen, die zwischen 1933 und 1947 in vier Bänden (zus. 2 656 Seiten) herauskam. Drittens ist an das Wagner-Buch von Martin Gregor-Dellin (1926–1988) zu denken, erstmals 1980 erschienen.23 Die meisten anderen Biografien stützen sich auf mehr oder weniger große Teile dieser drei Werke. Glasenapps Opus, anfänglich unter Wagners und sodann unter Cosimas Kontrolle entstanden, ist eine unkritische Hagiografie, die jedoch auf einer Materialmenge basiert, die von der Familie Wagner kontrolliert und kritischeren Konkurrenten jahrzehntelang verwehrt wurde. – Ernest Newman bot die erste kritische Lebensbetrachtung, die erneut das damals zugängliche Material im Detail durchging und zu einem zwar nicht fehlerfreien, jedoch zu einem einfühlsamen und aus der nötigen Distanz gestalteten Bild gelangte. Leider wurde das Werk nie ins Deutsche übersetzt; Deutschland ist noch heute erstaunlich immun gegen jegliche Wagner-Kritik. – Gregor-Dellins brillant geschriebenes, zu Recht erfolgreiches Wagner-Buch wurde gelegentlich der Gattung der »biographie romanesque« zugerechnet.24 Das ist keineswegs ein Fehler, doch ist an ihm zu bemängeln, dass er erstens zu viel Glasenapp und zu wenig Newman verwendete, und zweitens, dass er seine Arbeit zu restriktiv unter den Geist von 1968 stellte und Wagner dauerhaft nach ›links‹ zu versetzen sucht, wo jener nur von 1848 bis höchstens 1853 anzutreffen ist. Diese Tendenz wird bis heute gepflegt; sie greift jedoch zu kurz und ist der überzeitlichen, auch psychologisch und philosophisch relevanten Erscheinung Richard Wagners nicht angemessen.25

Im Vordergrund meiner Arbeit stehen dagegen historische Überlegungen zu strukturellem und sozialem Umfeld, zu politischen Entwicklungen, künstlerischen und kulturellen Einflüssen sowie, vor allem, zu Wagners Strategien der Lebensgestaltung als romantischer Künstler. Wagner soll aus seiner Zeit heraus verstanden werden. Es wird versucht, den Wegen und Irrwegen um das Hervorbringen von Kunst nachzugehen: Sie selbst ist das Wesentliche; sie ist wichtiger als alle Politik und jegliche Feindberührung, die Wagner um sie herum inszenierte, und viel bedeutender als alles mögliche Politische, das Folgegenerationen bis heute jener Kunst mal so oder mal so untergeschoben haben und weiter unterschieben. Unter welchen Schwierigkeiten Wagner Kunst erschuf, ist eine Frage, welche dieses Buch wie ein roter Faden durchzieht.

Wie nähere ich mich Wagners Kunstwerk?

Im Sinne der bald 150-jährigen Typologie des Wagner-Publikums, die bisher von kaum differenzierendem Entweder-oder geprägt war, bin ich weder ein »Wagnerianer« noch ein »Wagner-Kritiker«; ich drücke Bewunderung aus oder betrachte ihn kritisch, wo mir dies aus einem 40-jährigen unmittelbaren Umgang mit ihm angezeigt erscheint. Mein Grundimpuls ist Neugier, noch genauer zu kennen, was ich hundertfach drei, vier oder fünf Stunden lang als Orchestermusiker der Stuttgarter Staatsoper (dem früheren »Winter-Bayreuth«) im Laufe von dreiunddreißig Jahren gespielt habe. Mein zweiter Zugang zu Wagner kam über meinen Zweitberuf, den des Musikantiquars. Originalhandschriften von Wagner haben mich stets ebenso fasziniert wie die Mozarts, Beethovens und vieler anderer Meister. Aber vielleicht gelang Wagner es, meine sinnliche Lust am authentischen Dokument nachhaltiger zu stören, indem er mich zur Analyse des Inhalts zwang, eine Passion, die beim Antiquar im Ernstfalle unerbittlich sein muss. Aus diesem rein philologischen Gestus kommen all meine Forschungen zu Wagner; doch dort, wo sich mehrere Wege eröffneten, fällte ich meine Entscheidungen ausschließlich als Musiker.

Für den Musikforscher, noch mehr aber für den Berufsmusiker, ist Musik einfach da. Nachdem man den Beschluss gefasst hat, sich ihr lebenslang zu verschreiben, spielt vor allem die Suche nach Qualität eine Rolle; ›Liebe‹ für oder ›Abscheu‹ vor einem bestimmten Komponisten haben nur ganz wenig Platz, weil man mit ihnen allen einfach zu leben hat. Die emotionalen Reaktionen von Wagnerianern, Wagner-Apologeten oder auch harschen Wagner-Kritikern sind mir fremd, ich empfinde sie als ›unmusikalisch‹: Sie sind dem Wesen von Musik unangemessen, weil sie deren relative Wertfreiheit missachten. Gerade in diesem Sinn verliert man als Berufsmusiker schnell die Vorstellung, dass ›schöne‹ Musik auch moralisch ›gut‹ sein müsse – eine Zuordnung, die schon Ernst Bloch eine »alte strittige« nannte.26 Eine nachprüfbare Verbindung der beiden Begriffe kann man in der Welt der Musiker in der Regel nicht antreffen. Deshalb ist es auch ein romantischer Irrtum, Derartiges von der Musik zu erwarten – sei sie nun von Bach, Mozart, Wagner oder von wem auch immer. Das heißt jedoch nicht, dass Moral bei ihnen keine Rolle spielt; sie liegt nur auf einer anderen Ebene, wie sich im Verlaufe dieses Buches zeigen wird. Der Weg dahin ist komplex, und die Kluft zwischen den Welten von Kunst und Moral ist nicht leicht zu überbrücken. Der Philosoph George Steiner drückt sich dazu geradezu krude aus: »Es gibt weder Gut noch Böse in der Musik.«27 Etwas verbindlicher formulierte es der überaus wichtige Musikforscher Alfred Einstein, Vetter des berühmten Physikers: »Moral einer Musik besteht nur in ihrer Güte und Vollkommenheit.«28 Vollendung bewirkt nämlich, dass Musik Ideologien nicht nur darzustellen, sondern auch zu sublimieren vermag: Der Mythos gebiert seinen Gegenmythos.

Meine Neueinschätzung Wagners berücksichtigt dessen kulturelle Erscheinung in allen Details, basiert letztlich aber auf der Würdigung seines kompositorischen Verfahrens mit dem Herzstück des Leitmotivsystems.

Am Anfang meiner Neubewertung von Wagner stand ein eher zufälliges Erlebnis. 2012 besuchte ich nach zwanzig Jahren erstmals wieder Antoni Gaudís fast vollendete Basilika Sagrada Família in Barcelona. Dort begann ich zu begreifen, dass Transzendenz im Kunstwerk sehr lange verborgen bleibt und nicht in der materiellen, sondern erst in der qualitativen Vollendung geistig in Erscheinung treten und zu Religion oder, allgemeiner, zu Philosophie werden kann. Vorher besteht es zu 90 oder 95 Prozent aus Material und vor allem aus Technik, im speziellen Falle Gaudís aus dem Zusammenfügen von Beton, Stein und Glas.

Was ist die Entsprechung dazu bei Wagner? Es ist die Leitmotivtechnik, die ich seit 2012 nochmals ganz vom Anfang an durchzudenken hatte. Wie ist sie gemacht und was leistet sie? Über die Wirkungsweise hier nur so viel, dass sie eine extrem dynamische Entwicklung der Bedeutungen schafft, die ständig zwischen Materialität und Metaphysik wechseln. Genau das ist, was in der Ästhetik als Transzendenz bezeichnet wird und dort relativ wertfrei gemeint ist, weshalb sie nicht ohne Weiteres mit den gleichnamigen Begriffen in Religionswissenschaft und Philosophie gleichgesetzt werden darf. Wagners System kann man insofern als transzendentalen Realismus bezeichnen; darin stehen politische Manipulation und metaphysische Überhöhung oft messerscharf nebeneinander. Das führt dazu, dass Ideologie in Wagners Kunst hörbar werden kann, was die Apologeten dieses Komponisten aber stets abgestritten haben. Wagners Schöpfertum führt aber auch dazu, dass Ideologie in der Kunst überwunden werden kann, was die Kritiker nicht wahrhaben wollten. Dass beides möglich ist, dass das Zusammenwirken beider Vorgänge Wagners Werk viel interessanter macht, soll dieses Buch zeigen.

TEIL EINS

AM ANFANG WAR DER MYTHOS

1 Die ersten siebzehn Jahre

1

Die ersten siebzehn Jahre

Abb. 3.Die Nicolaischule in Leipzig. Lithografie von A. Werl

Kindheit, Jugend, Schulzeit

Sehr ausführlich und lebendig schildert Richard Wagner seine Kindheit in der Autobiografie Mein Leben. Er beginnt auf althergebrachte Weise: »Am 22. Mai 1813 in Leipzig auf dem Brühl im ›Rot und Weißen Löwen‹, zwei Treppen hoch, geboren, wurde ich zwei Tage darauf in der Thomaskirche mit dem Namen Wilhelm Richard getauft.« Als neuntes Kind der Ehe von Johanna Rosine Pätz (1774–1848) und Carl Friedrich Wilhelm Wagner (1770–1813) erblickte er das Licht der Welt auf dem Brühl Nr. 3, also mitten in Leipzigs ›Judenviertel‹. Allerdings gab es in jener Zeit nur sechs jüdische Familien, ungefähr 50 Menschen, in Leipzig, so drastisch hatte die 1453 durch Herzog Moritz von Sachsen ausgesprochene Verbannung fortgewirkt.29 Und die Taufe fand nicht, wie es in Mein Leben heißt, zwei Tage nach der Geburt statt, sondern ein Vierteljahr später, am 16. August 1813 in der Thomaskirche, vielleicht wegen der kriegerischen Umstände, vielleicht aus reiner Gewohnheit, denn Wagners Schwestern Clara und Ottilie waren ebenfalls erst vier Wochen nach der Geburt getauft worden.30

Wagners Vater Friedrich Wagner hatte die Thomasschule besucht und an der Universität Leipzig Jura studiert, war aber auch literarisch gebildet. Sein Geld verdiente er als Leipziger Polizeidirektoranwärter. Richard berichtet in seiner Autobiografie Mein Leben, dass sein Vater – trotz seines kunstfernen Berufs – der Theaterwelt eine »fast leidenschaftliche Teilnahme zuwendete« (ML, S. 9), und präzisiert:

»Meine Mutter erzählte mir unter anderm, daß er mit ihr zur ersten Aufführung der Braut von Messina nach Lauchstädt reiste; dort zeigte er ihr auf der Promenade Schiller und Goethe, sie enthusiastisch ob ihrer Unkenntnis dieser großen Männer zurechtweisend. Er soll selbst nicht frei von galanter Leidenschaftlichkeit für Künstlerinnen des Theaters gewesen sein. Meine Mutter beklagte sich scherzend, daß sie öfters sehr lange mit dem Mittagsessen auf ihn habe warten müssen, während er bei einer damals berühmten Schauspielerin begeisterte Besuche abstattete; von ihr gescholten, behauptete er durch Aktengeschäfte zurückgehalten worden zu sein, und wies zur Bestätigung auf seine angeblich mit Tinte befleckten Finger, welche bei erzwungener näherer Besichtigung sich als vollkommen sauber auswiesen« (ML, S. 9).

Über die Maßen tragisch scheint Johanna Rosine Wagner diese Theatereskapaden ihres Mannes aber nicht genommen zu haben, unterhielt sie doch selbst beste Kontakte zur Bühnenwelt, wie dies ebenfalls aus Mein Leben hervorgeht. Denn von Friedrich Wagners »Neigung für das Theater zeugte außerdem die Wahl jenes innig vertrauten Hausfreundes, des Schauspielers Ludwig Geyer« (ML, S. 10). Dieser Hausfreund sollte noch eine große Rolle im Leben Wagners spielen.

Schon bei Wagners Geburt war Leipzig gänzlich in Kriegsstimmung, Kriegsgebete wurden gesprochen, Waffensegnungen zelebriert. Am 30. März hatte der preußische König in einem Aufruf verkündet: »Der Tag des Heils ist da, der Tag der Errettung, der Erlösung und Auferstehung.«31 Preußen wollte die napoleonische Herrschaft abschütteln, am 17. April war das Freikorps Lützow auch im sächsischen Leipzig und sammelte immer mehr Freiwillige.32 Offiziell stand Leipzig aufseiten Napoleons, denn der sächsische König Friedrich August hielt dem Franzosen bis zuletzt die Treue, sogar noch, als schon einige seiner Offiziere zu den Preußen überliefen.

Am 5. Mai wurde die Bevölkerung in Leipzig aufgerufen, Verbandszeug zu spenden. Man bereitete sich auf die Epidemien vor, die den Kriegen unweigerlich folgen. Mit einem Gemisch von Kochsalz, Braunstein und Vitriol, mit sogenanntem Lazaretttyphus, glaubte man die Ansteckungsquelle unschädlich machen zu können.33 Die Familie Wagner tat also gut daran, 14 Tage nach Richards Geburt von der nördlichen Altstadt Leipzigs in den ruhig und höher gelegenen Vorort Stötteritz, in der Nähe des Thonbergs, zu ziehen.

Am 17. Juni traf E. T. A. Hoffmann, der im Neuen Schauspielhaus eine Kapellmeisterstelle innehatte, in dem Wirtshaus Grüne Linde in Leipzig Friedrich Wagner. In seinem Tagebuch notierte er, Wagner, der Schriftführer im Polizeipräsidium und Laienschaupieler, sei ein exotischer Mensch, der Opitz, Iffland und andere kopiere, aber auf geistvolle Weise. Friedrich Wagner, der am Tag darauf seinen 43. Geburtstag feierte, trank an diesem Abend viel Rum, was gut gegen Seuchen sein sollte. Dass in der Silvesternacht 1813/14 E. T. A. Hoffmann seine später von Wagner sehr geschätzte Erzählung Der Goldene Topf vollendete, gehört seit Glasenapps Hinweis auf diesen Fakt zur unumgänglichen Wagner-Folklore.34

Abb. 4. Johanna Rosine Wagner, geborene Pätz (1774–1848), die Mutter Richard Wagners, gemalt von seinem späteren Stiefvater Ludwig Geyer.

Es waren also unruhige Zeiten für eine junge Familie. Umso erstaunlicher ist, dass die Mutter Johanna Rosine Wagner Mitte Juli mit ihrem gerade zwei Monate alten Söhnchen Richard in den böhmischen Kurort Teplitz aufbrach, wo sie am 21. Juli 1813 ankam. Der Ehemann musste in Leipzig bleiben, das von französischen Truppen besetzt war, denn Friedrich Wagner sprach gut Französisch und fungierte deswegen als Verbindungsmann zwischen dem Magistrat der Stadt und der napoleonischen Besatzungsmacht, die in heller Aufregung war. Seine Frau Johanna Rosine hingegen wollte in dem Badeort den Familienfreund Ludwig Geyer treffen, den der Vater vom Theater her kannte. »Allerlei Spekulationen« habe Johannas Reise in der Postkutsche ausgelöst, schrieb ein Biograf 1983 treffend, musste jedoch offenlassen, worüber man mutmaßte.35

Denn besonders klar waren die familiären Verhältnisse nicht. »Schon während der Polizeiaktuar seine Abende im Theater verbrachte, vertrat der treffliche Schauspieler meist seine Stelle im Schoße seiner Familie, und es scheint, daß er oft die mit Recht oder Unrecht über Flatterhaftigkeit ihres Gatten klagende Hausmutter zu beschwichtigen hatte« (ML, S. 10). Ganz klar machen diese Formulierungen nicht, wie wörtlich und wie weitgehend Wagner die Vertreterrolle Geyers »im Schoße« der Familie verstanden wissen wollte.

Dass die gegenseitige Zuneigung und gegenseitige Abhängigkeit zwischen Wagners Mutter und Ludwig Geyer beträchtlich waren, zeigt diese Reise auf alle Fälle.

Am 10. August kehrte Mutter Wagner mit ihrem Sohn nach Leipzig zurück, wo für Napoleons Geburtstag Illuminationen vorbereitet wurden, während draußen schon Schlachten gegen den Kaiser geschlagen wurden.

Sechs Tage später erfocht Napoleon bei Löwenberg in Schlesien einen Sieg, dem wenige Tage darauf in Dresden sein letzter militärischer Erfolg folgte. Der Krieg kam immer näher an Leipzig heran.

Am 13. Oktober nahm der sächsische König in Leipzig im Thomäschen Haus am Rathausplatz Quartier. Die Armeen bezogen rings um die Stadt Stellung. Am 16. Oktober 1813 kündete Kanonendonner die Völkerschlacht von Leipzig an. Preußen und Russland kämpften mit ihren Verbündeten gegen die Truppen Napoleons. Von den 600 000 Soldaten verloren 92 000 ihr Leben. Am 17. Oktober wurde der Gewandhaussaal in Leipzig zum Lazarett umfunktioniert, am 18. Oktober brannte es im Brühl, zwei Kanonenkugeln seien in die Stadt geflogen, Haubitzgranaten auf Leipzig abgefeuert worden, notierte der Zeitzeuge Maximilian Poppe.36 Erst als der Sieg der Alliierten – Preußen, Russland, Schweden – feststand, versuchte Friedrich August von Sachsen die Seiten zu wechseln, zu spät, er wurde gefangen genommen und gänzlich entmachtet.

Leipzig wurde ein einziges Lazarett. Im Gewandhaus quollen die Jauchebottiche über, in die Verwundete ihre Notdurft verrichteten. In der Petrikirche wurde die Suppe ein paar Schritt entfernt von den Eimern mit den Exkrementen ausgeteilt. Es kursierten Gerüchte, dass schwer verletzte Franzosen einfach totgeschlagen würden, dergleichen berichtete später der Leipziger Totengräber Ahlemann.37 Die Straßen und Gassen waren von Geschützen, Trainwagen und aufgeregten Pferden verstopft. In Wagners Autobiografie heißt es nun: »Mein Vater Friedrich Wagner, zur Zeit meiner Geburt Polizeiaktuarius in Leipzig […] starb im Oktober des Jahres meiner Geburt infolge großer Anstrengungen.«38 Diese Zeitangaben stimmen nicht. Noch am 12. November hat Wagners Vater ein Protokoll abgegeben, er erlag dem Typhus im Alter von nur 44 Jahren am 23. November 1813. Die Todesanzeige in der Leipziger Zeitung erschien am 11. Dezember 1813.39

Mehr als ein Zehntel der 33 000 Leipziger waren von Typhus, Ruhr und Fleckfieber dahingerafft worden, weil die hygienischen Bedingungen mit 20 000 bis 30 000 verwundeten oder erkrankten Soldaten in den 50 Militärhospitälern der Stadt die Ausbreitung der Epidemien förderten.40

Richard Wagner verlor also bereits in seinem ersten Lebensjahr den Vater. Doch seine Mutter blieb nicht lange allein. Ludwig Geyer, der in Dresden lebte, nahm sofort seine Stelle ein. Er beschloss, wie Wagner es in seiner Biografie ausdrückt, »den Rest seines Lebens auf das angestrengteste der Erhaltung und der Erziehung dieser Familie zu widmen« (ML, S. 10). Und: »Wie tief das Bedürfnis des heimatlosen, vom Leben hart geprüften und umhergeworfenen Künstlers war, in einem sympathischen Familienverhältnisse sich heimisch zu wissen, bezeugte er dadurch, daß er ein Jahr nach dem Tode seines Freundes dessen Witwe ehelichte, und fortan der sorgsamste Vater der hinterlassenen sieben Kinder ward.«41 Durch ein Engagement am Dresdener Hoftheater war Geyer bald auch wirtschaftlich in der Lage, für eine so große Familie zu sorgen und sie in die sächsische Landeshauptstadt zu holen. Auch seine Geschäfte als Maler liefen gut, und seine recht erfolgreichen Theaterstücke wurden sogar von Goethe geschätzt. 1815 kam familiärer Zuwachs: Für die Halbschwester Cäcilie, Geyers Tochter, sollte Richard eine zärtliche Zuneigung entwickeln. Über Geyer schreibt Wagner in Mein Leben: »Meine frühesten Jugenderinnerungen haften an diesem Stiefvater, und gleiten von ihm auf das Theater über.« Wagner hatte somit gewissermaßen zwei ›Väter‹, und der zweite war eindeutig für das Künstlerische ausschlaggebend. Geyer galt als ein begabter, aber nicht als ein genialer Theatermann. Er gehörte bis zu seinem Tod 1821 zum Ensemble des Dresdener Hoftheaters, schrieb Bühnentexte und trat unter Carl Maria von Weber sogar als Sänger auf. Carl August Böttiger bedauerte jedoch, dass Geyer nicht seiner ursprünglichen Profession, der Malerei, allein treu geblieben war.

Ungewöhnlich ist nahezu auch alles, was mit der Namensfindung des Komponisten zu tun hat, denn Ludwig Geyer wünschte nach Friedrich Wagners vorzeitigem Tod ausgerechnet das neugeborene Söhnchen, Richard, »gänzlich als eigenen Sohn zu adoptieren«. Weiter heißt es dazu in Mein Leben: Er »legte mir daher, als ich in die erste Schule aufgenommen ward, seinen Namen bei, so daß ich meinen Dresdener Jugendgenossen bis in mein vierzehntes Jahr unter dem Namen Richard Geyer bekannt geblieben bin. Erst als meine Familie, längere Jahre nach dem Tode des Stiefvaters, sich wieder nach Leipzig wandte, nahm ich dort, am Sitz meiner ursprünglichen Verwandtschaft den Namen Wagner wieder an« (ML, S. 11). Der Geyer aber verließ ihn nicht; Jahrzehnte später wählt er einen Geier zum Familienwappen, das, verbunden mit dem Sternbild des Großen Wagens, die ab 1870 erscheinende (private) Erstausgabe von Mein Leben ziert.

Abb. 5. Familienwappen Richard Wagners, das er nach 1865 für den Privatdruck seiner Autobiografie Mein Leben entwarf. Durch die Kombination des Geiers mit dem Sternbild des Großen Wagens vereinigte er symbolisch den Vater Wagner mit dem Stiefvater Geyer und stiftete dadurch Jahrzehntelange Verwirrung über die Frage, wer von beiden sein leiblicher Vater sei.

Geyer oder Wagner? Wagner oder Geyer? Geyer und Wagner? Eine bodenlose Unsicherheit über die eigene Identität verblieb, und ein Unvermögen, die Wirklichkeit zu erkennen – und erst recht die tief verschüttete ›Wahrheit‹ an den Tag zu bringen.

All diese unklaren Verhältnisse haben Riesenprobleme mit sich gebracht, hinter denen die bange Frage lauerte: Könnte Ludwig Geyer, der Porträtist, Schauspieler und Dramenautor mit dem jüdisch klingenden Namen, Wagners Vater gewesen sein? Der vielleicht nur offizielle Vater Friedrich Wagner starb, da Sohn Richard noch keine sechs Monate alt war, an der Typhusepidemie, die sich im Anschluss an die Völkerschlacht bei Leipzig verbreitet hatte – in der Autobiografie Mein Leben ist allerdings die Rede von »Nervenfieber«, das ihn »infolge großer Anstrengungen« ereilt habe – bereits hier spürt man ein Bemühen, ein Wort, »Typhus«, zu vermeiden. Ist das nicht ein früher Versuch, mit der Wahrheit zumindest etwas großzügig umzugehen?

Doch ist die Frage der Vaterschaft Friedrich Wagners so entscheidend, wenn das Wesentliche daran, die Erziehung, ihm das Geschick ohnehin genommen hatte? Frühere Forscher, denen das Blut viel wichtiger als Geistesbildung erschien, haben sich die Finger wund geschrieben, um entweder Friedrichs Vaterschaft oder Geyers eindeutig arische Herkunft zu beweisen42 – in beiden Fällen ging es darum, das absolut Undenkbare, eine jüdische Abstammung des kleinen Richard, auszuschließen. Wer der Vater war, bleibt ungewiss; sicher aber ist, dass Geyer ›Arier‹ war. Für uns kann beides nahezu belanglos sein; wichtig an der Angelegenheit ist aber etwas ganz anderes, das ausschließlich für den späteren, den heranwachsenden und vor allem für den erwachsenen Wagner bedeutend wurde: Bis in seine Träume hinein litt er an der Unsicherheit, an der Möglichkeit, an der Gefahr, an der Ungeklärtheit des Vaterverhältnisses. Der Anlass zur ältesten seiner nicht gerade wenigen Obsessionen liegt so bereits in den Umständen seiner Geburt. Sie machten ihm sein Leben lang zu schaffen, und später projizierte er Vergleichbares auf vaterlose Bühnenfiguren wie Siegfried, Tristan und Parsifal.

Auch andere Wahngedanken reichen ins Werk hinein. Wie viele Dokumente zeigen, können sich verunsichernde Gegenkräfte aus eben denselben Zwangsvorstellungen bilden, aus denen heraus sich bei Wagner große schöpferische Impulse erheben und bis zur Höhe des Einmaligen führen. Die Größe von Wagners Schaffen kann man nur darstellen, wenn man so weit als möglich alle seine Beweggründe herausschält, die Kräfte und die Gegenkräfte, auch wenn es gelegentlich dazu eines Skalpells bedarf.

Friedrich Wagner hatte wahrscheinlich ein gutes intellektuelles Niveau, doch vom Künstlerischen her blieb dies belanglos. Die Verhältnisse waren einfach anders als im Leben eines Mozart oder Bach, bei denen die Einflüsse durch die künstlerischeUmwelt eine grundsätzliche Bedeutung hatten. Deshalb ist es nicht ergiebig, sich länger mit Wagners Vorfahren aufzuhalten, egal ob es Ludwig Geyer oder Friedrich Wagner sei: überall Lehrer, Beamte, Organisten. Bestes ›teutsches‹ Mittelmaß, aber überhaupt nichts, was die theatralische Supernova Wagner zu erklären oder auch nur anzukündigen vermag. Ähnlich verhält es sich mit der Mutter. Johanna Rosine Pätz ist die Tochter eines Bäckermeisters aus Weißenfels an der Saale. Selbst die Schreibweise ihres Namens ist umstritten, vielfach ist auch Johanne zu lesen. Von Richard Wagners Töchtern und fast allen Biografen wurde behauptet, sie sei in Wirklichkeit die Geliebte des Prinzen Constantin von Sachsen-Weimar, des Bruders von Carl August, gewesen, der ihr im Gegenzug eine Ausbildung in einer Leipziger Erziehungsanstalt finanziert habe. Der Leipziger Archivar Wolfgang Reihlen hat dafür aussagekräftige Dokumente geliefert.43

Dresden und »Der Freischütz«

Die Krieg hielt die Familie auch weiter in Atem: Richards ältester Bruder, der 14-jährige Albert, der die Meißener Fürstenschule besuchte, erkrankte, erholte sich aber, während die erst fünfjährige Schwester Maria Theresia am 19. Januar 1814 starb, sie hatte sich vermutlich bei dem Vater angesteckt. Um die Mutter zu entlasten, nahm Ludwig Geyer drei ihrer Kinder – Rosalie, Luise und Julius – zu sich nach Dresden. Richard selbst kränkelte, wirkte als Kleinkind, wenig verwunderlich unter diesen Lebensumständen, anfällig, wenig kräftig (Burrell 1950, S. 26). Früh schon litt er an Hauterkrankungen.

Von kurzen Aufenthalten im nahen Possendorf und in Eisleben abgesehen, blieb Dresden bis Ende 1827 Richard Wagners Heimatstadt. Auch Dresden war vom Krieg gegen Napoleon gezeichnet. Die in ganz Europa als architektonisches Wunderwerk geschätzte steinerne Elbbrücke, von der Marschall Davout einen Pfeiler hatte sprengen lassen, um die Grande Armee vor den russischen und preußischen Verfolgern zu retten, musste repariert werden, die Frauenkirche war von den Franzosen als Depot genutzt worden, die Kunstschätze wurden aus der Festung Königstein, wohin sie sicherheitshalber gebracht worden waren, zurückgeholt: Im Dezember 1813 konnte der neue Generalgouverneur von Sachsen, Fürst Repnin-Wolkonski, einen Dankgottesdienst in der barocken Kirche mit der glockenförmigen Kuppel abhalten – man hatte die Frauenkirche in aller Eile wieder hergerichtet und war bemüht, das kulturelle Leben schnell wieder in Gang zu setzen.

Das Theater nahm bald großen Raum in der Erlebniswelt des jungen Richard ein. 1816 wurde Carl Maria von Weber als Musikdirektor der Oper nach Dresden berufen. Dresden galt als Elbflorenz, am Hof favorisiert wurde die italienische Oper, die von Francesco Morlacchi geleitet wurde, der die Dresdener Psalmkonzerte initiierte und auch die Wiederaufführung der Matthäus-Passion in Dresden mitverantwortete. In Weber hatte er einen Konkurrenten, aber die beiden arbeiteten auch eng zusammen, vertraten einander in Urlaubszeiten. Das von Wagner und seinen frühen Biografen verbreitete Bild, hier der vom Hofe gestützte Italiener, dort der arme Deutsche, der allein auf weiter Flur kämpfte, ist ideologisch verzerrt.