14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH

- Kategorie: Krimi

- Serie: Ein Aquitaine-Krimi

- Sprache: Deutsch

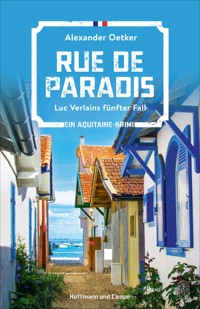

Die große Bestseller-Reihe geht weiter: In der Rue de Paradis, einer Straße zwischen Ozean und Austernbucht, gerät Luc Verlain in ein Dickicht aus Lügen, Neid und lange gehüteten Geheimnissen. Bei einer schweren Sturmflut wird in einem kleinen Ort auf der Halbinsel Cap Ferret eine ganze Straße Opfer der Wassermassen, auch eine alte Frau stirbt in jener Nacht. Tatsächlich hätte hier, in der Rue de Paradis, nie gebaut werden dürfen. Nun müssen alle Häuser weg und die Bewohner umgesiedelt werden, aus ihrem Idyll am Ende der Welt. Luc Verlain soll in der aufgeheizten Stimmung vermitteln – und findet sich bald in seinem kniffligsten Fall wieder, genau in der Nacht, in der eine neue Sturmflut droht: Der Bürgermeister des Dorfes treibt tot im Wasser. War der Mord an ihm die Rache des Enkels der Toten aus der Sturmnacht? Oder ist einer der Menschen schuldig, deren Häuser abgerissen werden? Bald wird klar: Der reiche Politiker hatte nur noch Feinde in der Rue de Paradis.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 320

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Alexander Oetker

Rue de Paradis

Luc Verlains fünfter Fall

Roman

Hoffmann und Campe

In der Nacht vom 27. auf den 28. Februar 2010 brachte Orkan Xynthia eine Sturmflut, die den kleinen Badeort La Faute-sur-Mer von zwei Seiten umschloss.

Neunundzwanzig Menschen starben in jener Nacht – sie ertranken in ihren Häusern, die in einem Kessel zwischen dem offenen Atlantik und der Mündung des Flusses Lay lagen.

Einige Monate darauf verfügte der französische Präsident Nicolas Sarkozy, dass über sechshundert Häuser in der Gemeinde abgerissen werden müssen, um eine neue Katastrophe zu verhindern.

Die roten Kreuze an den zum Abriss verurteilten Häusern wurden zum Fanal. Denn die Bürger des Strandortes verloren erst ihre Angehörigen – und dann ihre Heimat.

Der Bürgermeister und andere Verantwortliche wurden zu Haftstrafen verurteilt, weil sie von der Flutgefahr wussten, ihre Bewohner aber weder warnten noch schützten.

Die Ereignisse jener Nacht zerrissen das Idyll am Atlantischen Ozean.

Dieses Buch ist jenen gewidmet, die ihr Leben ließen, genau wie jenen, die im Ahrtal und an der Erft im Juli 2021 eine schreckliche Flut erleben mussten. Die Geschichte, die dieser Roman erzählt, ist an die Ereignisse in La Faute-sur-Mer angelehnt – die Rue de Paradis am Cap Ferret, ihre Bewohner und die Handlungsstränge sind aber frei erfunden.

Prolog Nacht des 12. März

Philippe Deschamps

Er sah mit sorgenvoller Miene aus dem Fenster, allerdings ohne wirklich etwas erkennen zu können. Es regnete seit Stunden, nein, es regnete nicht, es goss, so heftig, dass es ein einziges Krachen war, Wasser gegen Glas. Weltuntergangsstimmung.

Maire Deschamps war kein Mann, der ohne Grund Besorgnis verspürte. Er trug die Bürgermeisterschärpe des kleinen Ortes seit fast zwanzig Jahren – da hatte er genug erlebt, um ein winziges Problem nicht mit einer großen Katastrophe zu verwechseln. Das hier war nur schlechtes Wetter.

Die Wiederwahl im nächsten Jahr – die zu verlieren, das wäre eine Katastrophe. Obwohl nicht einmal klar war, dass überhaupt irgendjemand den Mumm haben würde, gegen ihn anzutreten.

Andererseits: Er konnte sich nicht erinnern, wann es zum letzten Mal anderthalb Tage durchgeregnet hatte – und zwar so, als seien sämtliche Schleusen des Himmels geöffnet worden.

Der Zivilschutz hatte einige Stunden zuvor den Bericht von Météo France an alle Bürgermeister des Département Gironde verschickt. Darin stand, dass in etwa die gleichen Regenmengen erwartet wurden wie sonst im ganzen Monat März – und zwar nur für diesen einen Tag.

Er trank das kleine Glas Rotwein aus, das Brigitte ihm vorhin ins Arbeitszimmer gebracht hatte, dann ging er leise in den Flur, nahm die schwere Öljacke vom Garderobenhaken und stieg in seine dunkelblauen Gummistiefel.

»Du gehst noch raus?«, fragte Brigitte aus dem Wohnzimmer.

»Ja, ich muss zum Leuchtturm, ich will sehen, wie sich das Wetter entwickelt«, rief er zurück.

»Müssen wir uns Sorgen machen?«

»Unsinn«, sagte er.

»Rufst du mich an, wenn du mehr weißt?«

»Natürlich!«

Genervt öffnete er die Tür, und sofort schlug ihm die Gischt des Regens ins Gesicht. Er zog den Reißverschluss der Jacke höher und stapfte hinaus. Unter der weißen Pergola hindurch, am Pool vorbei, über die Terrasse, von der aus sie am Nachmittag noch einen atemberaubenden Blick aufs Meer gehabt hatten, unter einem tiefhängenden dunkelgrauen Himmel mit dichten Wolkenbergen. Nun war nur noch Nacht und Regen.

Er hatte seinen stolzen Range Rover ein paar Meter neben dem Haus geparkt, doch als er endlich auf dem weichen Ledersitz saß, war er bereits komplett durchnässt. Er startete den Motor, und sofort gingen auch die blauen Xenonscheinwerfer an, das scharfe Licht verlor sich in dem Geflirr aus dem ihm fast waagerecht entgegenpeitschenden Wasser, er setzte zurück, die Reifen drehten ein paarmal durch, weil der Boden so aufgeweicht war, dann aber griffen sie doch, und der Wagen zog an, den kleinen Berg und die Rue de Paradis hinunter, links und rechts die Häuser, deren Lichter schwach gelb glommen, müde Zeugen einer düsteren Nacht. In der Senke angekommen, fuhr er an der Kreuzung nach links, es war kein Mensch unterwegs, kein Auto, niemand, kein Wunder, bei diesem Unwetter. Im Radiosender France Inter überschlug sich die Stimme der jungen Ansagerin beinahe.

»Sturm Yvette hat auf seinem Weg von den Kanarischen Inseln deutlich an Kraft gewonnen. Er trifft in diesen Stunden auf Frankreichs Westküste. Es werden so seit langer Zeit nicht mehr gemessene Windgeschwindigkeiten von …«

Wütend stellte er den Sender ab. Katastrophenberichterstattung. Amateure. Er bog nach rechts auf die Départementale 106, die die Halbinsel in der Mitte durchschnitt. Die Scheibenwischer waren kurz vorm Aufgeben, es war ein absoluter Blindflug, doch Philippe Deschamps hoffte einfach, dass seines das einzige Auto war, das in diesem unwirtlichen Moment im Süden des Cap unterwegs war. Wenigstens gelang es ihm, sich an seinem Ziel zu orientieren, denn auf das helle Licht in zweiundfünfzig Metern Höhe war auch bei diesem Wetter Verlass. Es flackerte ringsum, alle fünf Sekunden, ein gespenstisches Bild in gewisser Weise, aber so wusste er, wohin er fahren musste. Nach weiteren zwei Minuten bremste er und parkte den Wagen auf dem Stellplatz, der für die Angestellten des Leuchtturms reserviert war. Er stieg aus und rannte über den schmalen Vorplatz. Das Tor stand offen, also war Albert schon da. Über ihm ragte der Leuchtturm in die Höhe, diese schlanke rot-weiß gestrichene Schönheit, die das Markenzeichen des Cap Ferret war. Sonst standen hier die Touristen Schlange, um später die Aussicht auf die spitze Halbinsel zu genießen. Heute Nacht aber war der Leuchtturm wirklich das, wofür er einst gebaut worden war: ein Lebensretter. Falls sich bei diesem Sturm überhaupt ein lebensmüder Kapitän auf See befand. Deschamps bezweifelte es. Er öffnete die knarzende Metalltür und betrat den düsteren Vorraum. Nur das rote Notlicht glomm matt, es roch nach Moder. Er stieg die Treppenstufen hinauf, der Regen perlte von seiner Jacke und machte auch die steinerne Wendeltreppe zu einem Zeugen der Sintflut draußen. Der Leuchtturm war im Normalfall nicht mehr besetzt. Wie die meisten phares entlang der Küste war er mittlerweile unbewohnt, sein Licht wurde automatisch gesteuert. Nur der Leuchtturm draußen in der Gironde-Mündung, der Phare de Cordouan, wurde auf seinem Gezeiteneiland noch Tag und Nacht von zwei Männern bewacht, deren Hauptaufgabe es allerdings war, die Eintrittskarten der Touristen abzureißen. Hier am Cap Ferret hingegen hatten nur drei Leute den Schlüssel, die ab und zu nach dem Rechten sahen: Albert, der Leiter der Feuerwehr und Wasserwacht, außerdem der Monteur von der Beleuchtungsfirma – und er, Philippe Deschamps, der Bürgermeister der Gemeinde Cap Ferret, einer von elf kleinen Ortschaften, die sich auf der Halbinsel befanden. Je höher Deschamps stieg, sich mit den Händen an den hellen Sandsteinwänden abstützend, desto heftiger pfiff der Sturm. Wie aus Reflex zählte er jedes Mal aufs Neue, wenn er den Leuchtturm erklomm. Er wusste, wie viele Stufen es sein mussten, deshalb fluchte er, weil es diesmal, als er die letzte Treppenstufe nahm, nur zweihundertsiebenundfünfzig waren – er musste sich verzählt haben. Und ausgerechnet jetzt musste er über so einen Unfug nachdenken. Draußen vor der Scheibe war der Panorama-Umgang für die Touristen, doch nur ein Irrer hätte jetzt die Tür geöffnet. Philippe Deschamps hingegen schloss die kleine Tür in der Wand auf und stieg noch drei weitere Stufen empor, bis er in der Lichterhalle stand. Oben zuckte das Leuchtfeuer unter seiner Glaskuppel, darunter, der Bart gekämmt, die Uniformjacke allerdings falsch geknöpft, stand Albert und sah durch sein Fernglas hinaus.

»Na, Monsieur le Pompier«, begann Philippe ironisch, »bist du heute Nacht noch auf einen Einsatz aus, dass du dich so fein zurechtgemacht hast?«

»Sieh doch selbst, Philippe«, sagte der Leiter der freiwilligen Feuerwehr der Halbinsel, »so etwas sehen wir hier nicht alle Tage.«

Er reichte Philippe das Fernglas, und der beugte sich vor und starrte in die Nacht. Es war wirklich unglaublich. Obwohl Vollmond hätte sein müssen, war der Himmel tiefschwarz. Die dicken Schichten der Wolken rasten am Firmament entlang, als würden finstere Mächte sie anschieben. Die Bäume, von denen hier oben nur die Kronen zu sehen waren, wurden hin- und hergeworfen, dass es ein Wunder war, dass sie nicht einfach abknickten.

»Dort«, sagte Albert leise und zeigte gen Westen. »Sieh doch …«

Philippe richtete das Fernglas in die Richtung, die ihm der Feuerwehrmann wies. Westen. Da waren nur noch wenige Bäume, dafür begann ein weißes Feld, von hier oben konnte man meinen, es sei Schnee, doch er wusste natürlich, dass es die Düne war, die dort hinüberführte, erst hoch hinauf und dann wieder steil bergab, dorthin, wo es wieder ganz schwarz war, dort, wo der Ozean begann.

Doch es war gar nicht so schwarz wie vermutet, befand Philippe, der nun mit dem Fernglas die Strecke abfuhr, die er als den Küstenstreifen ausmachte. Es war vielmehr ein weißes Gekabbel, als sei da draußen ein großer Kampf im Gange. Wo sonst die Wellen in ästhetischer Gleichmäßigkeit an den Strand liefen, was von hier oben besonders majestätisch aussah, warfen sie sich jetzt übereinander, drängten gegeneinander, es war ein Auf und Ab – und die Wellen stiegen viel höher, als er es jemals zuvor gesehen hatte.

»Merde«, sagte er leise und spürte Alberts Atem in seinem Nacken. Er wandte sich um.

»Das sieht schlimm aus, wenn du mich fragst«, sagte der Feuerwehrmann. »Und hier … Es ist eine Warnung des Innenministeriums.« Er reichte dem Bürgermeister ein Fax. Der überflog es.

»Wir sollen den Küstenstreifen evakuieren?«, fragte er ungläubig.

»So steht es da.«

»Aber es ist mitten in der Nacht.«

»Der Sturm hat offenbar erst in den letzten zwei Stunden an Kraft gewonnen. Paris sagt, dass ihre Meteorologen ihn so nicht vorausgesehen haben. Zudem sollte er deutlich weiter südlich anlanden. Nun trifft er uns am stärksten.«

Noch einmal hob Philippe Deschamps das Fernglas an, betrachtete eine Weile das Meer, während der Sturm draußen an die Fenster schlug, dass er Angst hatte, sie würden jeden Moment bersten. Dann wandte er sich um und betrachtete lange das dunkle Bassin, das auf der anderen Seite der Halbinsel lag. Erst nach Minuten, in denen keiner der beiden Männer sprach, senkte er das Fernglas wieder und sah den Feuerwehrmann entschieden an.

»Albert, es ist ein Sturm. Ein fieser Sturm, sonst nichts. Wir haben schon schlimmere Sachen überstanden.«

»Ich kann mich nicht erinnern, dass wir so einen Sturm schon mal hatten. Das ist ein waschechter Orkan.«

»Trotzdem. Wir schaffen das.«

»Aber …«, stammelte der Pompier, »aber meinst du nicht, wir sollten etwas unternehmen? Die Anordnung aus Paris ist doch mehr als deutlich.«

Philippe Deschamps schüttelte knapp den Kopf und betrachtete Albert aus zusammengekniffenen Augen. So ein Bär von einem Mann. Fast zwei Meter Körpergröße maß er, hatte Hände, Schenkel und Oberarme wie ein Holzfäller, die Gemeinde hatte eine extragroße Uniform für ihn bestellen – und bezahlen müssen. Dazu das dichte graue Haar, der graue Vollbart, die buschigen Brauen, alles an dem Mann war riesig. Und doch war er eine solche Mimose, dass es kaum auszuhalten war. Philippe fragte sich wieder einmal, wie um alles in der Welt Dominique es mit ihm aushielt, mit so einem Weichei.

»Pass auf, ich sage dir jetzt, wie es ist, mein lieber Monsieur Peronne«, sagte Philippe eine Spur zu laut, doch er hatte das Gefühl, er käme nur so gegen den Lärm an, der von draußen hereinschallte. »Unsere Häuser, meines und auch deines, dürfen nicht da stehen, wo sie stehen. Das weißt du ganz genau. Wenn wir jetzt alle Männer zusammentrommeln, um die gesamte Straße zu evakuieren, dann wird das nicht ohne großes Protokoll ablaufen. Dann rückt die Gendarmerie an, dann müssen wir Berichte schreiben, und dann wird sich der Präfekt auf einmal sehr dafür interessieren, warum es hier in der Naturschutzzone so viele Bauten gibt. Verstehst du? Wir können das nicht machen. Und deshalb gehen wir jetzt nach Hause – oder du gehst wie sonst auch in die Bar in L’Herbe – und morgen früh ist der ganze Spuk vorbei. Verstanden?«

Albert Peronne ließ sich seine Worte offenbar durch den Kopf gehen, er sah zu Boden, als schaffe er es nicht, Philippes Blick standzuhalten. Weichei.

Nach einer Weile nickte er stumm. »Ich hoffe, du hast recht.«

»Was soll denn passieren?«, fragte Deschamps. »Meinst du, dass wir alle absaufen?« Dann lachte er schallend. »Ach, komm, ich kann auch noch ein Glas vertragen. Los, fahren wir.«

Ohne auf den anderen zu warten, nahm er die Stufen der Treppe. Ein Cognac im »L’Escale« am Fähranleger würde ihn wieder aufwärmen. Nach den ersten fünfzig Treppenstufen hielt er inne. Von oben drang eine gedämpfte Stimme zu ihm herab. Er versuchte, den heftigen Wind auszublenden, der von außen das alte Gemäuer umtoste. Albert würde doch nicht seinen Anweisungen zuwiderhandeln? Hatte er das Weichei doch unterschätzt?

Doch dann fing er die paar Worte auf, die ihn beruhigten: »Dominique, weckst du Charlotte, und kommt ihr dann in die Bar am Hafen? Wir warten dort, bis der Sturm aufhört.«

Kurze Zeit später hörte Philippe das Geräusch von schweren Stiefeln auf der Treppe und stieg seinerseits weiter herunter.

Serge Lopez

»Die Letzte«, stöhnte er und hievte die gut dreißig Kilo schwere Kiste in den Kühlraum, dabei übersah er die Schwelle und verlor das Gleichgewicht, seine Hand rutschte ab, und die Kiste glitt zur Seite, sodass erst die Fische und dann das Eis unter lautem Getöse auf den kalten Boden fielen. Er sank sofort hinterher und rieb sich den schmerzenden Fuß.

»So ein verdammter Mist!«, rief er und blieb dort unten sitzen, irgendwas im Knöchel tat höllisch weh. »Ich hasse diesen Tag, aber echt.«

Er hatte einen sehr guten Fang gehabt in der vorangegangenen Nacht, es war fast so gewesen, als hätten die Fische dabei zusehen wollen, wie das Wetter umschlug. Manchmal vor großen Stürmen war das tatsächlich so. Doch dann hatte er auf dem Fischmarkt in Lège gestanden, vom frühen Morgen bis zum späten Nachmittag, und es war einfach niemand gekommen. Kein einziger Kunde. Die Touristen und Kurzurlauber aus Bordeaux hatten wegen des schlechten Wetters ihre Quartiere storniert, und die Haushalte des Cap Ferret schienen sich alle am selben Tag entschieden zu haben, doch lieber ein Steak zu servieren. Quel horreur.

Er fegte das Eis mit den Händen vom Boden zusammen und packte es zurück in die Kiste, dann griff er nach zwei Doraden, die mit ihren weit aufgerissenen Augen auf dem glatten Boden lagen. Vorsichtig bettete er sie auf das Eis, es waren schöne große Tiere, ihre Schuppen glänzten, sie wären phantastisch auf dem Grill, aber nun würden sie noch eine Nacht in ihrem kalten Grab verbringen. Dann griff er nach zwei Wolfsbarschen und packte auch die zurück. Er überschlug, was er alles auf Eis hatte: zwei Dutzend Doraden und Wolfsbarsche, sechs Steinbutt mittlerer Größe, zu groß für einen kleinen Haushalt, zu klein für die beiden Sternerestaurants, die er belieferte. Die rissen sich um seine Ware – während das Bistro der Nachbarn … Er hustete, gereizt von der Kälte – oder der Wut. Letzte Nacht hatte er zusätzlich reichlich Chipirons gefangen, die kleinen Tintenfische, die sich so herrlich grillen ließen. Es war Ware im Wert von gut dreihundert Euro. Doch verdient hatte er an diesem Tag nicht einen einzigen.

Und wenn er den Regen hörte, der auf sein Vordach prasselte, dann konnte er auch für den morgigen Tag nicht mit besseren Geschäften rechnen. Markttag in Lacanau. Wer würde bei dem Wetter einen Marktbummel machen?

»Die Hoffnung stirbt zuletzt«, murmelte er und ärgerte sich im selben Moment über diese Plattitüde.

Er trat hinaus und ließ die Kühltür einrasten, dann stand er im Schatten seiner kleinen Lagerhalle, die genau neben dem Holzhaus stand, in dem er lebte und das seit fünf Generationen seiner Familie gehörte. Es grenzte an einen winzigen Garten, den seine Mutter stets wunderbar bepflanzt und gepflegt hatte, der nun aber zusehends verwahrloste, weil Zeit und Muße für ihn beinahe schon Fremdwörter waren. Der vordere Teil war voller Werkzeuge und Netze und ging in den Steg über, an dem das große Boot lag und von dem aus er tagtäglich zusammen mit seinem letzten verbliebenen Angestellten zum Fischen hinausfuhr. Die Poissonnerie Lopez gab es so lange wie seine Familie, seit eben jenen fünf Generationen. Früher waren die Zeiten rosig gewesen, doch seit Jahren ging es bergab. Die großen Trailer fischten den Atlantik leer, zudem sanken die Preise auf den Märkten, weil auch in Frankreich die Discounter Einzug gehalten hatten und den kleinen Produzenten die Preise diktierten.

Deshalb ging es hierbei längst nicht mehr darum, ob er auf dem Markt einen guten oder einen sehr guten Verkaufstag erzielt hatte. Es ging vielmehr darum, ob er auch künftig dieses Haus würde behalten können, seine kleine Lagerhalle, das Boot. Es ging um den Namen der Familie Lopez. Um sein Erbe.

Seit Rita ausgezogen war, jagten ihn diese Gedanken noch öfter. Eigentlich jeden Abend, jede Nacht. Obwohl er schon um kurz nach drei aufstehen musste, um den Bootsmotor anzuwerfen.

Morgen früh aber wohl nicht. Der Regen würde sehr wahrscheinlich zu stark sein. Genau wie der Sturm. Ein Orkan, schlimmer als alle bisherigen in diesem Jahrzehnt. Er betrachtete das aufgewühlte Wasser unter seinem Steg, so weit unter dem Steg war es ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber der Flutkoeffizient war hoch in dieser Nacht, deshalb wunderte er sich nicht. Serge ging hinein ins Haus, er musste dringend ein Bier trinken, vielleicht auch ein Eau de Vie. So richtig beachtete er den Sturm gar nicht, seine anderen Sorgen waren so viel größer.

Fanny und Yves Jean

»Brauchst du noch lange?«, rief er in die Küche hinein, die als einziger Raum im ganzen Haus noch immer hell erleuchtet war.

»Ja, wieso?«, fragte sie von drinnen.

»Ich wollte mal die Lichter löschen, das ist doch ein ziemliches Gewitter da draußen. Will nicht, dass die Sicherungen schon wieder alle rausfliegen.«

»Jetzt sei nicht so ein Schisser«, rief Fanny lachend. »Wenn es irgendwo einschlägt, dann doch wohl im Château. Seitdem der Bürgermeister sich noch das Spitzdach hat stuckieren lassen, sind wir fein raus.«

»Hast auch wieder recht«, gab er zurück, öffnete dann aber doch die Salontür, die aus dem Gastraum in die Küche führte, und ging hinein. »Was riecht hier überhaupt so verführerisch?«

»Ich bereite für morgen Confit de Canard zu. Bei diesem Wetter werden die Gäste morgen Lust auf etwas Deftiges haben. Hier, sieh mal …«

Er blickte in den großen Schmortopf, in dem ein kräftiger Sud aus Zwiebeln, Rotwein und Knoblauch garte. Eben gab Fanny die weißen Bohnen aus Tarbes hinzu, die zusammen mit den lange geschmorten Entenkeulen serviert werden würden.

»Hm, das sieht ja köstlich aus.«

»Als Vorspeise wird es Sellerie mit Remoulade und Nüssen geben. Suchst du uns einen guten Wein dazu aus? Wir haben Reservierungen für sechs Tische.«

»Ich gehe gleich in den Keller«, sagte Yves, der von jeher in ihrem kleinen Restaurant für die Weine und den Service verantwortlich war. »Ich glaube, wir haben noch sechs Flaschen von dem herrlichen Château Gloria Saint-Julien aus 2009. Der würde perfekt zu dem Fleisch passen.«

»Abgemacht. Ich brauche sicher nur noch eine Stunde, dann komme ich herüber.«

»Kann ich dir noch bei irgendwas helfen?«, fragte Yves liebevoll, allerdings, ohne ihr zu nahe zu kommen. Er wusste, dass Fanny in der Küche hochkonzentriert war und keinerlei Berührung zuließ. Hier, zwischen dem Herd und der Arbeitsplatte, war sie die Chefin.

»Nein, vielen Dank, Liebster. Hol nur den Wein hoch und vielleicht machst du schon die Tische zurecht. Dann haben wir morgen weniger zu tun. Wer weiß, wie der Garten nach dem Sturm aussieht, vielleicht müssen wir morgen früh erst mal aufräumen.«

»Gut«, sagte er und wollte gerade gehen, da zog sie ihn zu sich und küsste ihn. Nicht nur einmal, gleich mehrfach und so heftig, dass ihm beinahe die Luft wegblieb.

»Wofür war das jetzt?«, fragte er atemlos lächelnd.

»Einfach so, weil es mir so gut geht«, sagte sie und strahlte ihn an. »Ich glaube, wir haben das Gröbste überstanden. Diese Saison wird super, endlich werden wir aus den roten Zahlen kommen, und dann können wir uns nach einem langen Sommer einen wirklich schönen Urlaub leisten. Darauf freu ich mich einfach. Wir haben so dafür gekämpft.«

Sie küsste ihn noch einmal und sie hielten sich noch eine Weile, bis er es nicht mehr aushielt, weil ihn der Schmorgeruch der Entenkeulen in der Nase kitzelte. Sie bezogen die Tiere von einem Bauern, der sie eine Stunde südlich von hier in den endlosen Wäldern des Landes aufzog – die Enten waren so schmackhaft, dass es kaum auszuhalten war.

»Ich gehe in den Keller«, sagte er und verließ die Küche, ging durch den kleinen Gastraum, sah noch, wie draußen die ersten Blitze zuckten, und hörte den Regen gegen die weite Fensterfront prasseln. Sieben Tische standen in ihrem Gastraum bereit, für zwei, vier und einer für zehn Personen. An der Eingangstür hing das umgedrehte Schild:

Fermé – Jour de repos Geschlossen – Ruhetag

Später, im Sommer, hätten sie noch mal sieben Tische auf ihrer hölzernen Terrasse mit Blick über das Bassin – wie sehr sie sich dafür ins Zeug gelegt hatten. Er nahm die Treppe hinunter in den kleinen Weinkeller, der früher ein simpler Heizungskeller gewesen war. Yves selbst hatte die roten Steine verlegt und die Lüftung eingebaut, beides gewährleistete das ideale Klima für die wenigen Schätze, die schon hier lagerten – und für die vielen Schätze, die noch folgen sollten. Er plante, den Weinkeller in den nächsten Monaten richtig aufzustocken. Nach dieser Saison, wenn sie endlich liquide waren.

Fanny hatte recht. Die ersten drei Jahre waren der pure Kampf gewesen. Sie hatten ihre Jobs in Paris nach einer jahrelangen Diskussion aufgegeben: Warum sollten sie bis zur Rente weitermalochen, sie im Krankenhaus, er in einer Werbeagentur, von morgens um neun bis abends um acht, und weiter überhaupt nichts vom Leben haben? Also hatten sie entschieden, ihr liebstes Hobby zum Beruf zu machen: Gäste zu empfangen, zu bekochen, zu bewirten. Der Fund der Immobilie war ein Glücksfund im Internet – was für eine Gelegenheit. Sie hatten in ihren lukrativen Berufen ein erkleckliches Sümmchen zusammengespart – doch natürlich hatten sie das eigene Kapital hoffnungslos über- und die Kosten unterschätzt. So war der Kauf des Restaurants noch einigermaßen glattgelaufen, dann aber begannen die Probleme: Anmeldungen, Steuervorauszahlungen, teurer Wareneinsatz – und zuerst kamen nicht mal Kunden. Erst nach und nach liefen die Geschäfte besser, doch derweil begann der Streit mit dem Nachbarn. Einem sehr mächtigen Nachbarn.

Wenn er daran dachte, wurde er schon wieder wütend. Nächtelang hatte er wegen der Terrasse wach gelegen und den Mann verflucht, der ihnen Steine in den Weg legen wollte – so kurz vorm Ziel. Fanny hatte gescherzt, sie habe sogar Mordgelüste.

Doch die letzten Monate, über den Winter, hatte sich die Lage beruhigt. Würden sie ihren Traum nun endlich genießen können? Er hoffte es sehr.

Er spürte, wie sich sein Atem beruhigte, je länger er die liegenden Flaschen in den steinernen Regalen ansah, über die Etiketten strich und den Geruch von Staub und Kork und Wein genoss.

Schließlich griff er nach einer Flasche vom 2009er Château Gloria Saint-Julien und hielt sie gegen das Licht. Der Wein war tiefrot und ganz klar. Perfekt. Über sich hörte er den Sturm am Dach des Wintergartens rütteln. Beängstigend. Er nahm die Flasche und zwei weitere des gleichen Weins und trat den Weg zurück nach oben an.

Paul Mercier

»Die Windgeschwindigkeiten nehmen noch zu, was besonders bedrohlich ist, weil der Orkan erst in diesen Minuten auf Land trifft – und zwar am stärksten zwischen Hourtin-Plage und Biscarrosse-Plage. Die Orte, die entlang der Küste liegen, werden also am schlimmsten betroffen sein, so warnt der Meteorologe von France 2. Es ist nicht auszuschließen, dass Stromleitungen umgerissen und Bäume entwurzelt werden. Zudem könnten Passanten von herumfliegenden Gegenständen getroffen werden. Bleiben Sie, wann immer es geht, unbedingt daheim und verfolgen Sie die Nachrichten. Über Evakuierungen entscheiden die lokalen Behörden in den einzelnen Gemeinden.«

Laurent Delahousse, der blonde Nachrichtensprecher, dessen Frisur immer so verwegen nach dem jungen Alain Delon aussah, stockte kurz und las eine neue Nachricht von seinem Computer ab.

»Eben erfahren wir in dieser späten Sondersendung, dass unsere Meteorologen davon ausgehen, dass die Gefahr einer Sturmflut besteht. Das ergeben neue Analysedaten der Winde, die auf den sehr hohen Gezeitenkoeffizienten treffen, der in dieser Nacht besteht. Wir bitten daher alle Anwohner der Küstengebiete des Département Gironde, alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen. Bei einem Notfall wählen Sie die bekannte Rufnummer 18.«

Sturmflut, na, das fehlte noch. Paul Mercier betrachtete mit pochendem Herzen den Fernsehbildschirm, auf dem nun Bilder des Sturmes flackerten, riesige Wellen, die sich nördlich von hier bei La Rochelle an die Hafenmauer warfen. Das sah nicht gut aus. Er hatte ausreichend viele Winter an diesem Ort verbracht, um zu wissen, wann es schlimm werden würde. Sechzig Winter, genauer gesagt. Seit einigen Stunden machte er sich ernsthafte Sorgen. Den ganzen Nachmittag über hatte er den Himmel beobachtet. Das hatte die Sorgen eher vergrößert. Vor zwei Stunden war aus dem Niesel, der den ganzen Tag über angehalten hatte, heftiger Regen geworden. Erst waren dicke schwere Tropfen in seinen Vorgarten gefallen, dann waren es Bindfäden gewesen, unablässig, bis die Beete zu einem großen See geworden waren. Dabei hatte er erst vorgestern die Frühblüher gesteckt – und die ersten Tomatenpflanzen. Nun, da Claudette über eine Woche mit ihrer besten Freundin in Marokko war, hatte er endlich Zeit dazu gehabt. Die Blumen und die Tomatenpflanzen hatte er irgendwann am Abend abgeschrieben, morgen würde er die Fähre nach Arcachon nehmen und im »Gamm vert« neue Knollen und Zöglinge kaufen. Doch der Garten würde lange brauchen, bis all das Wasser versickert wäre. Morgen Abend würde Claudette in Mérignac landen. Besorgt sah er zum Fenster hinaus. Hinter der Scheibe lag alles in vollständiger Dunkelheit. Sturmflut hatte es auf France 2 geheißen. Er sah auf die Uhr. Kurz vor zehn. Bald würde sie anrufen. Aber er hatte das verflixte Gefühl, nach dem Rechten sehen zu müssen – immerhin hätte er ja eine Entschuldigung, wenn er Claudette verpassen würde: dieses Unwetter. Also: Er würde nach Olive sehen und dann auf die Düne gehen. Sie war immer so eingeschnappt, wenn man sich ihretwegen zu viele Sorgen machte. Andererseits: Er hatte dieses Bauchgrummeln, ganz tief drinnen.

Ich alter Narr, schalt er sich. So viele Stürme habe ich schon erlebt, und nun mache ich mir einen Kopf?

Doch dann behielt sein Bauchgefühl die Oberhand. Paul Mercier ließ den Blick durch das schlichte Wohnzimmer schweifen, der Esstisch war seit Tagen unberührt, er hatte vorhin eine kleine Käseplatte auf dem Sofa zu sich genommen, dazu ein winziges Glas Chablis. Nun ging er in den Flur, griff zu seinem Mantel und öffnete die Tür. Er würde fragen, wie es um sie stand, ob sie etwas brauchte, ob sie gemeinsam nach der Flut sehen wollten. Nur einmal fragen. Was sollte schon dabei sein? Der Regen traf ihn wie ein Schlag, und er legte einen Zahn zu, er müsste schnell sein, schnell unter ihrem Vordach. Paul rannte los, so gut er mit seinen fünfundsiebzig Jahren noch konnte. Die Rue de Paradis lag dunkel in ihrer Senke. Gestern Nacht, als er noch spät eine Runde zum Wasser gegangen war, hatte sie gänzlich still dagelegen, heute aber stürmte es nahezu ohrenbetäubend. Er blickte sich im dichten Regen um: Die niedrigen Bauten schienen alle verlassen, nur bei ihm zu Hause leuchtete ein Licht.

Sie sahen alle gleich aus: einstöckige Häuser aus Sandstein und Beton mit roten Flachdächern, der typische Baustil dieser Gegend. Nur das Restaurant schräg gegenüber war größer – und das Haus des Bürgermeisters, das alle hier spöttisch das Château nannten –, eine dreistöckige Monstrosität am Ende der Straße, von wo der Blick unverbaut auf Meer und Bassin hinausging.

Er trat vorsichtig auf, ein Sturz fehlte ihm gerade noch. Gegenüber schien niemand zu sein, was merkwürdig war. Aber doch, ja, die Fenster waren alle dunkel. War sie vielleicht schon aus dem Haus gegangen, aus Sorge vor dem Unwetter und der Springflut? Gut möglich, dass sie sogar bei ihm geklingelt, aber er es wegen des lauten Fernsehers schlicht nicht mitbekommen hatte. Er verfluchte die Schwerhörigkeit, er verfluchte sein Alter, wieder einmal.

Paul Mercier durchquerte den winzigen Vorgarten, den sie so hübsch pflegte wie er den seinen, da standen ein Rhododendron, mehrere Schneebälle und eine Minipalme, die sie ganz besonders ins Herz geschlossen hatte, wie er wusste. Die Holztür war verschlossen, wie sein Versuch ergab, also drückte er die Klingel. Er lauschte an der Tür. Sekundenlang. Nichts. Das Haus war verlassen. Er presste sein altes Ohr noch weitere fünf Sekunden an die Tür, aber kein Laut drang zu ihm. War sie also wirklich schon weggegangen? Sicher hatte sie ihm Bescheid sagen wollen. Verdammt. Wo war sie wohl? War sie in die Bar im Ortskern gegangen, wo sich die Bewohner des Cap Ferret bei allen Unwägbarkeiten des Lebens – Sturm, Feuer, Touristenschwemme – versammelten, um die Furcht oder den Ärger gleichermaßen zu ertränken und in ein vielkehliges Stimmengewirr zu versenken? Sicher, auch er würde gleich dorthin gehen, aber erst mal, und auch wenn ihm das Wasser schon von der Stirn lief, musste er noch einen Blick auf die Düne werfen. Er ging die Rue de Paradis gen Süden, es waren nur ein-, zweihundert Meter. Bis vor zwei Jahren war das mehrmals am Tag seine Wegstrecke gewesen, aber damals starb Ulysses, der kleine Dachshund und sein Gefährte, und seitdem ging er nur noch morgens und abends hinauf auf die Düne. Der Stichweg befand sich zwischen dem Restaurant und dem Château. Er schloss das winzige Gatter auf, für das nur Anwohner einen Schlüssel hatten. Touristen durften diesen Weg nicht mehr nehmen, das hatte der Bürgermeister entschieden. Offiziell ging es darum, die Düne vor Erosion zu schützen, damit sie nicht weiter abbrach, inoffiziell aber wussten alle, dass der Maire seinen Apéro gern halbnackt im Garten einnahm und dabei nicht von fotografierenden Urlaubern beobachtet werden wollte.

Der Weg hinauf war steil, und das Wasser lief in einem Sturzbach über den Beton, Pauls Atem beschleunigte sich. War der Sturm in der Straße schon schlimm gewesen, dann war es hier wie in einem Windkanal. Er hatte Mühe, sich auf den Beinen zu halten. Über ihm jagten die Wolken vorbei, dicht und schwer, monströse schwarzgraue Kissen, die sich ineinander verhakt hatten und immer noch mehr Niederschlag brachten. Als er endlich oben stand, genau an der Spitze der Halbinsel, hielt er den Atem an. So etwas hatte er noch nie gesehen.

Auf der einen Seite rauschte der Ozean heran, mit derart riesigen Wellen, dass sie sogar von hier oben, wo er stand, höher wirkten als das Château neben ihm. Es waren echte Brecher, die aber nicht ordentlich aufgereiht waren, so wie die Surfer sie liebten, sondern die sich wild gegeneinanderwarfen und sich dabei noch verstärkten, besonders auf der Sandbank kurz vorm Strand. Er beobachtete zwei, drei Brecher, sah, wie sie sich bereits an der Düne zu schaffen machten, an ihr nagten, sie zu unterspülen begannen. Doch das, was ihm die größten Sorgen bereitete, lag auf der anderen Seite: Das Bassin, das sonst so ruhig und wellengeschützt dalag, war so geflutet, dass es bereits den Stichweg überspülte. Daher vor allem kam also all das Wasser. Von innen wie von außen bedrängte es die Halbinsel mit der Kraft, die nur die Elemente haben konnten.

Der Vollmond ließ die Unterschiede von Ebbe und Flut besonders gewaltig ausfallen. Dass es nun aber ausgerechnet an diesem Tag so einen Sturm geben musste …

Er schüttelte den Kopf und wollte sich eben vom Meer abwenden, als es geschah. Zwei Brecher unterspülten die Sanddüne mit solcher Kraft, dass ein großes Stück davon abbrach. Er konnte es förmlich hören, auch wenn er nicht sicher war, ob ihm das Getöse des Sturms hier nicht einen akustischen Streich spielte. Dann ging alles ganz schnell. Plötzlich klaffte eine riesige Lücke im Schutzschild, und sofort ergossen sich Tausende Liter des Bassins in die Brache, das Wasser flutete die Rue de Paradis. Er wusste, dass es hier nichts mehr aufzuhalten gab, er hatte zu viele Sturmfluten erlebt. Er musste Hilfe holen, doch sein Handy lag natürlich daheim auf dem Couchtisch. Und er musste weg hier, schnell, bevor der Rückweg versperrt war. Ihm blieb nur der Rundweg auf der Düne am Bassin entlang, er hoffte, dass sie noch gänzlich intakt war. Er sah immer mehr Wasser den Stichweg hinunterlaufen, der Garten des Bürgermeisters, den Brigitte so hingebungsvoll pflegte, glich schon einem Baggersee. Wieder und wieder sah er sich um, auf keinen Fall wollte er von einer Welle von der Düne und ins Meer gerissen werden. Doch das Wasser kannte nur noch eine Richtung: den Berg hinunter – und in die Senke, die bis vor einer Minute die Rue de Paradis gewesen war.

Olive Morel

Sie liebte das warme Wasser auf ihrer Haut, den Schaum, der sich bis über den Badewannenrand erhob. Aus dem kleinen Radio drang die Kantate 188 von Bach an ihr Ohr, Ich habe meine Zuversicht, sie liebte besonders die Stelle mit der Soloorgel. Auf dem Rand der Wanne stand ein Glas mit Rotwein aus dem kleinen Laden unten an der Rue des Goélands. Sie hatte ihn extra vorher kalt gestellt, weil sie den Kontrast so mochte: die warme Wanne und dazu das beschlagene Glas, aus dem jeder Schluck sie erfrischte. Vorhin hatte sie kurz geglaubt, es würde an der Tür klingeln. Sie musste sich verhört haben, wer wäre denn bei diesem Wetter und zu dieser späten Stunde draußen unterwegs.

Nach den 20-Uhr-Nachrichten von France 2 hatte sie den Fernseher ausgestellt und noch einige Seiten gelesen. Als der Sturm immer stärker wurde, hatte sie nur noch diesen einen Wunsch: in die Badewanne. Der Tag war so unwirtlich gewesen, überhaupt hatte sie das Gefühl, dass es seit Wochen nicht mehr richtig hell geworden war. Es reichte, der Winter hatte das Cap nun lange genug in seinen Fängen gehalten, außergewöhnlich lang in diesem Jahr. Jetzt wurde es Zeit für den Frühling, für ihren Garten, für lange Spaziergänge auf der Düne, bevor sich Richtung Sommer die Einheimischen wieder auf das eigene Grundstück zurückziehen würden – dann nämlich, wenn die Touristen in Massen auf der Insel einfielen.

Sie hatte keine Angst vor den Touristen, sie hatte lange genug mit und von ihnen gelebt. Als Fremdenführerin, als Leiterin des Informationszentrums für die Bunker des Cap. Nach dem Tod ihres Mannes war sie in Rente gegangen, weil sie einfach noch Zeit für sich und ihr Leben haben wollte. Sie hatte es keinen Tag bereut.

Nun genoss sie die innere Ruhe, während über ihr, über den Balken und den roten Ziegeln ihres Hauses das Unwetter tobte. Was gab es Besseres? Diese Gewalten, die man nirgendwo besser spüren konnte als hier am Cap Ferret, dieser Halbinsel am äußersten Rand Frankreichs, die so naturbelassen und echt war mit ihren gewaltigen Wäldern aus Seekiefern, den sandigen Dünen, mit all den Eidechsen, dem Wild – und eben dem Wetter: den heißen Sommern und den kräftigen Stürmen im Frühjahr und im Herbst. Sie liebte es, dieses Fleckchen Erde, auf dem sie aufgewachsen war. Wenn sie daran dachte, dass ihre Kinder mittlerweile beide in Paris lebten, dort wiederum Kinder bekommen hatten. Kinder, die auf einem engen Spielplatz zwischen den – zugegeben – sehr hübschen Häusern Haussmann’scher Bauart spielten statt hier, auf diesem gottgegebenen, großzügigen und grünen Land. Nun ja, ihre Kinder hatten es so entschieden – dafür kamen sie sie aber auch oft besuchen. Die Zeit im Jahr, die Olive am meisten genoss.

Sie hatte überlegt, in der Wanne zu lesen, es dann aber verworfen, weil sie lieber die Augen schließen und den Wein genießen wollte. Sie spielte ein wenig mit dem Schaum auf der Wasseroberfläche. Der Lärm und das Getöse ringsum wurden immer lauter, es war kein Plätschern mehr, eher schon ein Rauschen, ein Geräusch, das sie so in der Rue de Paradis noch nie gehört hatte. Deshalb entschied sie nach weiteren fünf Minuten, die Wanne zu verlassen. Doch als sie herauskletterte, erschrak sie, weil sie auf einmal wieder im Wasser stand, in kaltem schmutzigem Wasser, das ihr bis zum Knie ging. Sie drehte sich um, wollte lachen, was für ein Missgeschick, sie glaubte, dass sie den Hahn von der Spüle aufgelassen hätte – oder war etwas mit der Waschmaschine? Aber nein, weit gefehlt, sie spürte, wie sie zu zittern begann, mit sich selbst zu sprechen, »beruhig dich«, sagte sie und griff mit fahriger Hand nach ihrem Morgenmantel. Als sie vorsichtig die Tür zum Flur öffnete, geschah es: Eine Flutwelle ergoss sich ins Bad, das ganze Haus stand voll Wasser, sie sah es, sie hörte es, das Rauschen war nicht draußen, es war drinnen, und das Wasser war kalt, eiskalt und salzig, es reichte ihr jetzt bis an die Oberschenkel, sodass sie Mühe hatte, sich vorwärts zu bewegen, auch weil sie fror, so sehr, sie war nicht sehr groß, sie schaufelte das Wasser mit den Händen, sah ihre Bücher in der Brühe schwimmen, sie spürte, wie es stieg, sekündlich, sie konnte dabei zusehen. Angst schoss ihr in den Kopf, nackte Angst, nun ging ihr das Wasser schon bis zum Bauchnabel, sie begann zu weinen und um Hilfe zu rufen, obwohl sie nur zu gut wusste, dass niemand sie hören konnte. Was war nur geschehen? Der Deich, die Düne, die verdammte Düne musste eingebrochen sein, zwischen ihr und der Haustür lagen zwanzig Meter, die musste sie schaffen. Das Wasser ging ihr nun schon bis zur Brust, sie bewegte sich, strampelte mit den Füßen, doch der Widerstand, die Strömung waren zu stark, sie glitt aus, tauchte unter, ihr Kopf unter Wasser, dann fanden ihre Füße den Grund wieder, sie stand auf und hustete, aber das Zittern hatte ihren ganzen Körper erfasst, sie konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen, warum nur gab es keine Treppe, keine erste Etage, sie stand in ihrem Wohnzimmer, und es gelang ihr nicht mal, in den Flur zu kommen, das Wasser erreichte ihr Kinn. Da kam ihr der rettende Einfall: Die Couch, sie musste auf die Couch und dann laut um Hilfe rufen, sie bewegte sich langsam, das Wasser stieg und stieg, sie wusste, wo die Couch war, und sie fand sie, setzte den Fuß auf und zog sich hoch. Es gelang ihr, schon wollte sie schreien, doch dann rutschte der Fuß ab, es wurde schlagartig dunkel, sie begann zu husten, nackte, schwarze Panik überkam sie, einmal noch schaffte sie es aufzutauchen, sie rief seinen Namen, laut oder leise, sie konnte es nicht sagen, dann hatte das Wasser sie wieder erreicht, es stand drinnen so hoch wie draußen vor dem Fenster, der Weg hinaus hätte sie nicht gerettet, das erkannte sie, während ihr schwarz vor Augen wurde, ihr die Sinne schwanden, sie hinunterglitt, unter die Wasseroberfläche, für immer. Sein Name, dann Stille, nur noch das Rauschen des ewigen Wassers.

Albert Peronne

»Noch eine Flasche, Jean, komm, noch eine. Oder willst du uns bei dem Wetter etwa vor die Tür setzen?«