9,99 €

Mehr erfahren.

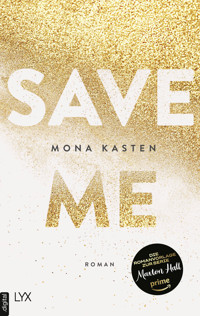

- Herausgeber: Lyx.digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Maxton Hall Reihe

- Sprache: Deutsch

"Du hast mir das verdammte Herz rausgerissen. Und ich hasse dich dafür.

Aber ich liebe dich auch, und das macht das Ganze so viel schwerer."

Ruby ist am Boden zerstört. Noch nie hatte sie für jemanden so tiefe Gefühle wie für James. Und noch nie wurde sie so verletzt. Sie wünscht sich ihr altes Leben zurück ― als sie auf dem Maxton Hall College niemand kannte und sie kein Teil der elitären und verdorbenen Welt ihrer Mitschüler war. Doch sie kann James nicht vergessen. Vor allem nicht, als dieser alles daransetzt, sie zurückzugewinnen ...

"Lache, weine und verliebe dich. Mona Kasten hat ein Buch geschrieben, das man nicht aus der Hand legen kann!" Anna Todd über Begin Again

Band 2 der neuen Trilogie von Spiegel-Bestseller-Autorin Mona Kasten!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 455

Veröffentlichungsjahr: 2018

Sammlungen

Ähnliche

Inhalt

Titel Zu diesem BuchWidmung Playlist Zitat123456789101112131415161718192021222324252627282930EpilogDanksagungDie AutorinDie Romane von Mona Kasten bei LYXImpressumMONA KASTEN

Save You

Roman

Zu diesem Buch

Ruby dachte, dass sie und James gemeinsam alles meistern können. Doch als James’ Familie von einem schweren Schicksalsschlag erschüttert wird, muss sie einsehen, dass ihre Liebe nie eine wirkliche Chance hatte. Denn statt ihr zu vertrauen, brach James ihr das Herz. Ruby hat so viele Fragen. Aber sie weiß auch, dass James’ Antworten nichts ändern würden. Sie gehören unter-schiedlichen Welten an, und je eher Ruby zu ihrem alten Leben zurückkehrt, desto besser. Zumal ihr größtes Ziel – ein Studium in Oxford – mittlerweile zum Greifen nah ist und sie sich ohnehin keine Ablenkung mehr erlauben darf. Doch James zu vergessen ist alles andere als leicht. Es sind nicht nur die Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit, die Ruby immer dann einholen, wenn sie am wenigsten damit rechnet. Da ist auch James, der weiß, dass sein Verhalten unverzeihlich war, und dennoch alles daransetzt, Ruby zurückzugewinnen. Aber kann sie es wagen, ihr Herz erneut aufs Spiel zu setzen?

Für Kim

Playlist

Delicate – Damien Rice

You and Me – Niall Horan

Lonely (feat. Lil Wayne) – Demi Lovato

Dress – Taylor Swift

You Are – GOT7

Never Be the Same – Camila Cabello

Sticky Leaves – Linying

Lights On – Shawn Mendes

If I Be Wrong – Wolf Larsen

No Promises (feat. Demi Lovato) [Acoustic] – Cheat Codes

All the promises that we made,

it means nothing.

GERSEY, IT MEANS NOTHING

1

Lydia

James ist betrunken. Oder zugedröhnt. Oder beides.

Seit drei Tagen ist er nicht mehr richtig ansprechbar. Er macht nichts, außer bei uns im Salon eine Art Dauerparty zu feiern, eine Flasche Alkohol nach der anderen zu leeren und so zu tun, als wäre nichts geschehen. Ich verstehe nicht, wie er so sein kann. Anscheinend interessiert es ihn überhaupt nicht, dass unsere Familie nun endgültig in Trümmern liegt.

»Ich glaube, das ist seine Art zu trauern.«

Ich sehe Cyril von der Seite an. Er ist der Einzige, der weiß, was passiert ist. Ich habe es ihm an dem Abend erzählt, an dem James sich auf seiner Party zugedröhnt und vor Rubys Augen mit Elaine rumgemacht hat. Irgendjemand musste mir dabei helfen, James nach Hause zu bringen, ohne dass Percy oder Dad mitbekamen, in welchem Zustand er war. Da unsere Familien eng miteinander befreundet sind, kennen Cy und ich uns seit unserer Kindheit. Und auch wenn Dad mir das Versprechen abgenommen hat, vor der offiziellen Pressemitteilung niemandem von der Sache mit Mum zu erzählen, weiß ich, dass ich ihm vertrauen kann und er das Geheimnis für sich behält – auch vor Wren, Keshav und Alistair.

Ohne seine Hilfe hätte ich die letzten Tage nicht durchgestanden. Er hat Dad dazu überredet, James ein paar Tage lang in Ruhe zu lassen, und den anderen Jungs zu verstehen gegeben, dass sie erst einmal keine Fragen stellen sollen. Sie halten sich daran, wobei ich das Gefühl habe, dass es ihnen mit jedem Tag schwerer fällt, James dabei zuzusehen, wie er sich kaputtmacht.

Während mein Bruder alles dafür tut, um seinen Verstand zu benebeln, kann ich nur darüber nachdenken, wie es jetzt für mich weitergehen soll. Meine Mum ist tot. Grahams Mutter ist bereits vor sieben Jahren gestorben. Der in mir wachsende Knirps wird keine Oma haben.

Im Ernst. Das ist das, was mir in Dauerschleife durch den Kopf geht. Statt zu trauern, grüble ich über die Tatsache nach, dass mein Baby niemals die Umarmung einer liebenden Großmutter erfahren wird. Was ist bloß los mit mir?

Aber ich kann nichts dagegen tun. Die Gedanken in meinem Kopf verselbstständigen sich – einer folgt dem nächsten, bis ich schließlich in Horrorszenarien versinke und eine solche Angst vor der Zukunft bekomme, dass ich an überhaupt nichts anderes mehr denken kann. Es ist, als stünde ich seit drei Tagen unter Schock. Wahrscheinlich ist sowohl in James als auch in mir etwas schrecklich kaputtgegangen, als Dad uns verkündet hat, was geschehen ist.

»Ich weiß nicht, wie ich ihm helfen kann«, flüstere ich, während ich James dabei zusehe, wie er erneut den Kopf in den Nacken legt und sein Glas leert. Es tut weh, dabei zuzusehen, wie sehr er leidet. Er kann so nicht ewig weitermachen. Irgendwann wird er sich der Realität stellen müssen. Und meiner Meinung nach gibt es auf dieser Welt nur eine Person, die ihm dabei helfen kann.

Zum wiederholten Mal hole ich mein Handy raus und wähle Rubys Nummer, aber sie hebt wieder nicht ab. Ich möchte sauer auf sie sein, aber ich kann nicht. Hätte ich Graham mit einer anderen erwischt, würde ich auch nichts mehr mit ihm oder irgendjemandem aus seinem Umfeld zu tun haben wollen.

»Rufst du sie schon wieder an?«, fragt Cy mit skeptischem Blick auf mein Handy. Als ich nicke, runzelt er missbilligend die Stirn. Seine Reaktion verwundert mich nicht. Cyril ist der Meinung, dass Ruby nichts weiter als eine Goldgräberin ist, die es auf James’ Erbe abgesehen hat. Ich weiß, dass das nicht stimmt, aber wenn Cyril sich einmal ein Urteil über jemanden gebildet hat, ist es nur schwer, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Und sosehr mich das frustriert, kann ich es ihm nicht übel nehmen. Denn das ist nichts weiter als seine Art, sich um seine Freunde zu kümmern.

»Er hört auf niemanden von uns. Ich glaube, sie könnte verhindern, dass er komplett durchdreht.« Meine Stimme klingt in meinen eigenen Ohren fremd. So kalt und tonlos – dabei sieht es in mir drin ganz anders aus.

Ich kann vor Schmerz kaum aufrecht stehen. Es ist, als hätte mich jemand gefesselt und ich bekäme die Knoten der Seile seit Tagen nicht auf. Als würden sich meine Gedanken in einem Karussell bewegen, das nicht aufhören will und von dem ich einfach nicht abspringen kann. Nichts scheint mehr einen Sinn zu ergeben, und je stärker ich gegen die in mir wachsende Hilflosigkeit ankämpfe, desto umfassender wird sie.

Ich habe einen der wichtigsten Menschen in meinem Leben verloren. Ich weiß nicht, wie ich das allein durchstehen soll. Ich brauche meinen Zwillingsbruder. Doch James macht nichts, als sich zu betäuben und alles zu zerstören, was ihm in die Quere kommt. Meinen Vater habe ich das letzte Mal am Mittwoch gesehen. Er ist unterwegs und trifft sich mit Anwälten und Beratern, um die Zukunft der Beaufort Companies zu regeln. Für Mums Beerdigung hat er hingegen keine Minute übrig – dafür hat er eine Planerin namens Julia engagiert, die in den letzten Tagen bei uns ein und aus gegangen ist, als würde sie zur Familie gehören.

Bei dem Gedanken an Mums Beerdigung wird meine Kehle eng. Ich bekomme keine Luft mehr, meine Augen fangen an zu brennen. Hastig drehe ich mich weg, aber Cyril merkt es.

»Lydia …«, wispert er und greift sanft nach meiner Hand.

Ich entziehe sie ihm und verlasse ohne ein weiteres Wort den Raum. Die Jungs sollen nicht sehen, wie ich weine. Irgendwann lassen auch sie sich nicht mehr hinhalten und werden trotz Cyrils Warnung anfangen, Fragen zu stellen. Keiner von ihnen ist auf den Kopf gefallen. James hat sich noch nie so benommen. Auch wenn er hin und wieder über die Stränge schlägt, weiß er im Normalfall immer, wo seine Grenzen sind. Dass das momentan nicht der Fall ist, haben die anderen längst mitbekommen. Die Tatsache, dass Keshav begonnen hat, eine Schnapsflasche nach der anderen aus der Bar verschwinden zu lassen, und Alistair aus Versehen die paar Gramm Kokain, die James noch übrig hatte, im Klo runtergespült hat, spricht für sich.

Ich kann es nicht erwarten, bis die Geheimniskrämerei endlich ein Ende hat. In wenigen Minuten, um genau fünfzehn Uhr, geht die Meldung von Mums Tod an die Öffentlichkeit, und dann würden nicht nur die Jungs davon wissen – sondern die ganze Welt. Vor meinem inneren Auge kann ich jetzt schon die Schlagzeilen und die Reporter vor unserer Haustür und der Schule sehen. Übelkeit überkommt mich, und ich taumle den Flur entlang, bis ich bei der Bibliothek angekommen bin.

Der fahle Schein der Lampen beleuchtet die unzähligen Regale, in denen altehrwürdige, in Leder gebundene Bücher stehen. Ich stütze mich an den Regalen ab, während ich mit zittrigen Knien den Raum durchquere. Ganz hinten neben dem Fenster steht ein mit dunkelrotem Samt überzogener Sessel. Schon als Kind war das mein Lieblingsort in unserem Haus. Hierhin habe ich mich verkrochen, wenn ich meine Ruhe haben wollte – vor den Jungs, vor meinem Dad, vor den Erwartungen, die der Name Beaufort mit sich bringt.

Der Anblick dieser kleinen Leseecke sorgt dafür, dass meine Tränen noch heftiger fließen. Ich lasse mich auf den Sessel fallen, ziehe die Beine an und umschlinge sie mit den Armen. Dann vergrabe ich das Gesicht an den Knien und weine leise.

Alles um mich herum kommt mir so unwirklich vor. Als wäre es ein böser Traum, aus dem ich aufwachen kann, wenn ich mich nur genug anstrenge. Ich wünsche mich zurück in den Sommer vor eineinhalb Jahren, in eine Welt, in der meine Mum noch am Leben ist und Graham mich in den Arm nehmen kann, wenn es mir schlecht geht.

Während ich mit einer Hand über meine Augen wische, hole ich mit der anderen mein Handy aus der Hosentasche. Als ich das Display entsperre, entdecke ich auf meinem Handrücken lauter schwarze Mascaraspuren.

Ich gehe in meine Kontakte. Nach wie vor ist Graham direkt unter James in meinen Favoriten eingespeichert, auch wenn ich schon seit Monaten nicht mehr mit ihm gesprochen habe. Er weiß nichts von unserem Baby, geschweige denn davon, dass meine Mum gestorben ist. Ich habe mich an seinen Wunsch gehalten und ihn nicht mehr angerufen. Noch nie in meinem Leben ist mir irgendetwas so schwergefallen. Über zwei Jahre lang hatten wir beinahe täglich miteinander Kontakt – und dann hat es plötzlich aufgehört, von einem Tag auf den anderen. Damals kam es mir vor wie ein kalter Entzug.

Und jetzt … habe ich einen Rückfall. Wie von selbst wähle ich seine Nummer und lausche mit angehaltenem Atem dem Freizeichen. Nach einem Moment verschwindet es. Ich schließe die Augen und versuche angestrengt, herauszuhören, ob er abgehoben hat oder nicht. In diesem Moment habe ich das Gefühl, dass ich in der einsamen Hilflosigkeit, die ich seit Tagen spüre, ertrinken könnte.

»Keine Anrufe mehr. Das hatten wir abgemacht«, sagt er leise. Der Klang seiner sanften, kratzigen Stimme gibt mir den Rest. Mein Körper wird von einem heftigen Schluchzen erschüttert. Ich presse mir die freie Hand auf den Mund, damit Graham es nicht hört.

Doch dafür ist es zu spät.

»Lydia?«

Ich nehme die Panik in seiner Stimme wahr, aber ich kann nichts sagen, nur den Kopf schütteln. Mein Atem geht unkontrolliert und viel zu schnell.

Graham legt nicht auf. Er bleibt am Hörer und macht leise, besänftigende Geräusche. Ihn zu hören wühlt mich einerseits total auf, aber andererseits fühlt es sich so unglaublich vertraut an, dass ich das Handy noch fester an mein Ohr presse. Ich glaube, seine Stimme war damals einer der Gründe, warum ich mich in ihn verliebt habe – lange bevor ich ihn überhaupt zum ersten Mal gesehen habe. Ich erinnere mich an die stundenlangen Telefonate, an mein heißes, schmerzendes Ohr, daran, dass ich aufgewacht bin und Graham immer noch am Hörer war. Seine Stimme sanft und leise, tief und mindestens so durchdringend wie seine goldbraunen Augen.

Bei Graham habe ich mich immer sicher gefühlt. Über eine lange Zeit hinweg war er mein Fels. Ihm habe ich es zu verdanken, dass ich die Sache mit Gregg irgendwann abhaken und wieder nach vorn blicken konnte.

Und obwohl ich völlig am Ende bin, kämpft sich dieses Gefühl der Geborgenheit gerade wieder nach oben. Allein seine Stimme zu hören hilft mir dabei, einigermaßen zu Bewusstsein zu kommen. Ich weiß nicht, wie lange ich so dasitze, aber nach und nach versiegen meine Tränen.

»Was ist los?«, flüstert er schließlich.

Ich kann nicht antworten. Alles, was mir gelingt, ist, einen hilflosen Laut auszustoßen.

Eine Minute lang bleibt er still. Ich kann ihn ein paarmal einatmen hören, als würde er etwas sagen wollen, aber im letzten Moment hält er sich immer zurück. Als er schließlich spricht, ist seine Stimme leise und schmerzerfüllt: »Es gibt nichts, was ich lieber täte, als jetzt zu dir zu fahren und für dich da zu sein.«

Ich schließe die Augen und stelle mir vor, wie er in seiner Wohnung sitzt, an dem alten Holztisch, der aussieht, als würde er jeden Moment auseinanderbrechen. Graham bezeichnet ihn als »antik«, dabei hat er ihn in Wahrheit einfach nur vom Sperrmüll mitgenommen und neu lackiert.

»Ich weiß«, flüstere ich.

»Aber du weißt auch, dass ich nicht kann, oder?«

Im Salon geht irgendetwas zu Bruch. Ich höre das Klirren von Glas, gleich darauf brüllt jemand laut. Ob es vor Schmerz oder aus Spaß ist, kann ich nicht sagen, nichtsdestotrotz richte ich mich sofort auf. Ich darf nicht zulassen, dass James sich jetzt auch noch körperlich verletzt.

»Tut mir leid, dass ich angerufen habe«, flüstere ich mit gebrochener Stimme und beende das Gespräch.

Mein Herz sticht, als ich mich erhebe und die geschützte kleine Ecke verlasse, um nach meinem Bruder zu sehen.

Ember

Meine Schwester ist krank.

Unter normalen Umständen würde ich sagen, dass das nichts Außergewöhnliches ist – schließlich haben wir Dezember, draußen herrschen Minusgrade, und egal, wo man hinkommt, wird geschnieft und gehustet. Da ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis man sich ansteckt.

Bloß – meine Schwester ist nie krank. Wirklich nie.

Als Ruby vor drei Tagen spätabends nach Hause gekommen und ohne ein einziges Wort ins Bett gegangen ist, habe ich mir nichts dabei gedacht. Schließlich hatte sie gerade einen Bewerbungsmarathon in Oxford hinter sich, der mit Sicherheit nicht nur psychisch, sondern auch körperlich anstrengend war. Als sie dann aber am nächsten Tag behauptete, sie habe eine Erkältung und könne nicht zur Schule gehen, wurde ich skeptisch. Wer Ruby kennt, weiß nämlich ganz genau, dass sie sich selbst mit Fieber in den Unterricht schleppen würde, aus Angst, irgendetwas Wichtiges zu verpassen.

Heute ist Samstag, und inzwischen mache ich mir richtige Sorgen. Ruby hat kaum ihr Zimmer verlassen. Sie liegt in ihrem Bett, liest ein Buch nach dem anderen und tut so, als wäre ein Schnupfen schuld an ihren roten Augen. Aber sie kann mir nichts vormachen. Irgendetwas Schlimmes ist passiert, und es macht mich verrückt, dass sie mir nicht erzählt, was.

Im Moment beobachte ich sie durch den Türspalt dabei, wie sie in ihrer Suppe herumrührt, ohne etwas davon zu essen. Ich kann mich nicht daran erinnern, sie jemals zuvor so erlebt zu haben. Ihr Gesicht ist bleich, und unter ihren Augen befinden sich bläuliche Ringe, die mit jedem Tag dunkler werden. Ihre Haare sind fettig und hängen ungekämmt zu beiden Seiten ihres Gesichts hinab, außerdem trägt sie dieselbe schlabbrige Kleidung wie gestern und vorgestern. Normalerweise ist Ruby die Definition von »geordnet«. Nicht nur, wenn es um ihren Planer oder die Schule geht, sondern auch bei ihrem Erscheinungsbild. Ich wusste nicht mal, dass sie überhaupt Schlabberkleidung besitzt.

»Hör auf, vor meiner Tür zu kauern«, sagt sie plötzlich, und ertappt zucke ich zusammen. Ich tue so, als hätte ich ihr Zimmer ohnehin betreten wollen, und schiebe mich durch die Tür.

Ruby sieht mich mit hochgezogener Braue an. Dann stellt sie die Suppe neben dem Bett auf dem Tablett ab, auf dem ich sie ihr gebracht habe. Ich unterdrücke ein Seufzen.

»Wenn du sie nicht isst, esse ich sie«, drohe ich mit einem Nicken auf die Suppe, was leider nicht den gewünschten Effekt hat. Ruby macht nur eine vage Handbewegung.

»Tu dir keinen Zwang an.«

Mit einem frustrierten Laut lasse ich mich auf den Rand ihres Bettes sinken. »Ich habe dich in den letzten Tagen mit aller Mühe in Ruhe gelassen, weil ich gemerkt habe, dass du nicht sonderlich scharf darauf bist zu reden, aber … ich mache mir wirklich Sorgen um dich.«

Ruby zieht ihre Decke hoch bis ans Kinn, sodass nur noch ihr Kopf herausguckt. Ihr Blick ist trüb und traurig, als würde sie das, was geschehen ist, in diesem Moment mit voller Wucht einholen. Doch dann blinzelt sie und ist wieder da – oder tut zumindest so. Seit letztem Mittwoch ist da ein sonderbarer Ausdruck in ihren Augen. Es kommt mir vor, als wäre sie nur körperlich anwesend, geistig aber ganz woanders.

»Ich bin bloß erkältet. Das wird bald wieder«, sagt sie tonlos und klingt dabei beinahe wie eine von diesen toten Computerstimmen, die man von Ansagen für Warteschleifen und Hotlines kennt, so als wäre sie durch einen Roboter ersetzt worden.

Ruby dreht sich mit dem Gesicht zur Wand und zieht die Decke noch weiter hoch – ein eindeutiger Hinweis, dass das Gespräch für sie beendet ist. Ich seufze und will gerade wieder aufstehen, da erregt ihr leuchtendes Handy auf dem Nachttisch meine Aufmerksamkeit. Ich lehne mich ein Stück nach vorn, um das Display sehen zu können.

»Lin ruft dich an«, murmle ich.

»Mir egal«, kommt es gedämpft zurück.

Stirnrunzelnd sehe ich dabei zu, wie der Anruf abbricht und kurz darauf die Zahl der verpassten Anrufe auf der Anzeige erscheint. Sie ist im zweistelligen Bereich. »Sie hat dich schon mehr als zehnmal angerufen, Ruby. Was auch immer passiert ist, du wirst dich nicht für immer verstecken können.«

Meine Schwester brummt bloß.

Mum hat gesagt, ich soll ihr Zeit geben, aber es fällt mir mit jedem Tag schwerer, Ruby dabei zuzusehen, wie sie leidet. Man muss kein Genie sein, um eins und eins zusammenzuzählen und zu dem Schluss zu kommen, dass wahrscheinlich James Beaufort und seine bescheuerten Freunde bei der ganzen Sache ihre Finger im Spiel haben.

Allerdings dachte ich, dass Ruby das Thema Beaufort längst abgehakt hätte. Was ist also passiert? Und wann?

Ich habe versucht, die Situation so zu analysieren, wie Ruby es an meiner Stelle tun würde, und habe in Gedanken eine Liste angefertigt:

1. Ruby war in Oxford bei den Bewerberinterviews.

2. Als sie zurückgekommen ist, war noch alles in bester Ordnung.

3. Am Abend ist Lydia Beaufort vor unserer Tür aufgetaucht, und Ruby ist mit ihr verschwunden.

4. Danach war alles anders: Ruby hat sich verkrochen und seitdem kaum ein Wort gesprochen.

5. Warum???

Okay. Wahrscheinlich wäre Rubys Liste um einiges strukturierter, aber immerhin habe ich die Dinge in eine logische Reihenfolge gebracht und weiß: Was auch immer es war, es muss am Mittwochabend vorgefallen sein.

Aber wo ist Lydia mit ihr hingefahren?

Mein Blick wandert von Ruby, von der inzwischen nur noch der Haaransatz unter der Decke hervorschaut, zu dem Handy und wieder zurück. Sie wird es sicher nicht vermissen, da bin ich mir ziemlich sicher.

»Wenn noch irgendetwas sein sollte, ich bin nebenan«, sage ich, auch wenn ich weiß, dass sie das Angebot ohnehin nicht annehmen wird. Dann stehe ich mit einem extralauten Seufzen auf und greife dabei blitzschnell nach dem Handy. Ich schiebe es in den Ärmel meines lockeren Strickpullovers und gehe auf Zehenspitzen zurück in mein eigenes Zimmer.

Als ich die Tür leise hinter mir schließe, atme ich auf – und habe augenblicklich ein schlechtes Gewissen. Mein Blick zuckt zur Wand, als könnte Ruby mich von ihrem Bett aus sehen. Wahrscheinlich wird sie nie wieder ein Wort mit mir sprechen, wenn sie herausfindet, dass ich ihre Privatsphäre so missachtet habe. Gleichzeitig ist es als Schwester doch auch meine Pflicht, herauszufinden, wie ich ihr helfen kann. Oder?

Ich gehe zu meinem Schreibtisch und lasse mich auf dem knarrenden Stuhl nieder. Dann hole ich das Handy aus meinem Ärmel hervor. Meine Schwester macht ein riesiges Geheimnis daraus, was bei ihr in der Schule abläuft, aber natürlich weiß ich, mit was für Leuten sie auf die Maxton Hall geht: Jungs und Mädchen, deren Eltern Adelige, Schauspieler, Politiker oder Unternehmer sind und in unserem Land so viel Einfluss haben, dass sie nicht selten in den Nachrichten Erwähnung finden. Ich folge schon seit einer Weile ein paar von Rubys Mitschülern auf Instagram und bekomme auch mit, welche Gerüchte über sie kursieren. Allein die Vorstellung, was diese Leute Ruby angetan haben könnten, dreht mir den Magen um.

Ich zögere nur einen kurzen Moment, dann entsperre ich Rubys Handy und tippe die Anrufliste an. Nicht nur Lin hat sie kontaktiert, auch eine Nummer, die nicht in ihrem Handy eingespeichert ist, taucht mehrfach auf. Kurzerhand rufe ich Lins Kontakt auf – immerhin ist sie die einzige Person von Rubys ominöser Schule, die ich persönlich kenne. Ich hebe den Hörer zögerlich an mein Ohr. Das Freizeichen tönt nur einmal, dann wird abgehoben.

»Ruby«, höre ich Lin atemlos sagen. »Endlich. Wie geht es dir?«

»Lin – ich bin’s, Ember«, unterbreche ich sie, bevor sie weitersprechen kann.

»Ember? Was …«

»Ruby geht es nicht besonders gut.«

Lin verstummt für einen Moment. Dann sagt sie langsam: »Das ist verständlich, nach dem, was passiert ist.«

»Was ist passiert?«, bricht es aus mir hervor. »Was zum Henker ist passiert, Lin? Ruby redet nicht mit mir, und ich mache mir unglaubliche Sorgen. Hat Beaufort ihr etwas angetan? Wenn ja, werde ich diese Kröte …«

»Ember.« Jetzt ist sie diejenige, die mich unterbricht. »Wovon redest du da?«

Ich furche die Stirn. »Wovon sprichst du denn?«

»Ich spreche von der Tatsache, dass Ruby mir am Mittwoch schreibt, dass sie sich mit James Beaufort vertragen hat, und ich heute erfahre, dass seine Mutter am Montag davor gestorben ist.«

2

Ruby

Ember klopft schon wieder an meine Tür.

Ich wünschte, ich hätte die Energie, sie wegzuschicken. Ich kann verstehen, dass sie sich Sorgen macht, aber ich fühle mich gerade einfach nicht in der Lage, mich zu irgendetwas aufzuraffen oder mit irgendjemandem zu sprechen. Selbst wenn dieser Jemand meine Schwester ist.

»Ruby, Lin ist am Telefon.«

Stirnrunzelnd ziehe ich die Decke von meinem Gesicht und drehe mich um. Ember steht vor meinem Bett und hält in ihrer ausgestreckten Hand ein Handy. Ich kneife die Augen zusammen. Das ist mein Handy. Und auf dem Display leuchtet mir Lins Name entgegen.

»Du hast mein Handy genommen?«, frage ich matt. Ich spüre, wie tief in mir Empörung aufkeimen will, aber das Gefühl verschwindet genau so schnell, wie es gekommen ist. In den letzten Tagen hat sich mein Körper wie ein schwarzes Loch angefühlt, das jegliche Emotionen verschlungen hat, bevor sie überhaupt die Gelegenheit hatten, bei mir anzukommen.

Nichts dringt mehr richtig zu mir durch, auf nichts habe ich Lust. Aus meinem Bett aufzustehen strengt mich jedes Mal so an, als wäre ich einen Marathon gelaufen, die Treppe nach unten bin ich seit drei Tagen nicht gegangen. Seit ich die Maxton Hall besuche, habe ich noch keinen Tag im Unterricht gefehlt, aber allein die Vorstellung, mich zu duschen, anzuziehen und sechs bis zehn Stunden unter Menschen zu sein, überfordert mich. Mal ganz abgesehen davon, dass ich es nicht ertragen könnte, James zu sehen. Wahrscheinlich würde ich bei seinem Anblick in mich zusammenfallen wie eine verwelkte Blume. Oder ich würde in Tränen ausbrechen.

»Sag ihr, ich rufe sie zurück«, murmle ich. Meine Stimme ist kratzig, weil ich in den letzten Tagen so wenig geredet habe.

Ember rührt sich nicht vom Fleck. »Du solltest aber jetzt mit ihr reden.«

»Ich möchte jetzt aber nicht mit ihr reden.« Was ich möchte, ist ein bisschen Zeit, um wieder auf die Beine zu kommen. Drei Tage sind nicht genug, um mich Lin und ihren Fragen zu stellen. Ich habe ihr am Mittwoch lediglich eine kurze Nachricht geschrieben. Sie weiß nicht, was genau zwischen mir und James in Oxford geschehen ist, und ich habe im Moment nicht die Kraft, ihr davon zu erzählen. Oder von dem, was danach passiert ist. Am liebsten würde ich die ganze letzte Woche vergessen und so tun, als wäre alles wie immer. Leider ist das nicht möglich, solange ich es nicht einmal schaffe, aus meinem Bett aufzustehen.

»Bitte, Ruby«, sagt Ember und sieht mich eindringlich an. »Ich weiß nicht, warum du so traurig bist und warum du nicht mit mir darüber sprichst, aber … Lin hat mir gerade etwas erzählt. Und ich glaube, ihr solltet wirklich reden.«

Ich starre Ember finster an, doch als ich ihren entschlossenen Gesichtsausdruck sehe, weiß ich, dass ich verloren habe. Sie wird nicht aus meinem Zimmer verschwinden, solange ich nicht mit Lin gesprochen habe. In manchen Dingen sind wir uns einfach viel zu ähnlich, und Sturheit gehört definitiv dazu.

Resigniert strecke ich meine Hand aus und nehme das Handy entgegen.

»Lin?«

»Ruby, Süße, wir müssen dringend reden.«

Ihr Tonfall verrät mir, dass sie es weiß.

Sie weiß, was James getan hat.

Sie weiß, dass er mir das Herz mit beiden Händen rausgerissen hat, nur um es auf den Boden zu werfen und darauf herumzutrampeln.

Und wenn Lin es weiß, weiß es mit Sicherheit auch der Rest der Schule.

»Ich will nicht über James reden«, krächze ich. »Ich will nie wieder über ihn reden, okay?«

Einen Moment lang ist Lin ganz still. Dann holt sie tief Luft. »Ember hat mir erzählt, dass du am Mittwochabend mit Lydia weggefahren bist.«

Ich sage nichts, sondern fummle nur mit der freien Hand am Saum meiner Decke herum.

»Hast du es da erfahren?«

Ich stoße ein tonloses Lachen aus. »Was meinst du? Dass er ein Arschloch ist?«

Lin seufzt. »Hat Lydia dir wirklich gar nichts erzählt?«

»Was sollte sie mir denn erzählt haben?«, frage ich zögerlich.

»Ruby … Hast du meine Nachricht vorhin gesehen?«

Lins Tonfall ist so vorsichtig, dass mir mit einem Mal kalt und heiß zugleich wird. Ich schlucke trocken. »Nein … Ich habe seit Mittwoch nicht mehr auf mein Handy geschaut.«

Lin atmet tief durch. »Dann weißt du es wirklich noch nicht.«

»Was weiß ich noch nicht?«

»Ruby, sitzt du?«

Ich richte mich im Bett auf.

Diese Frage stellt man niemandem, wenn nicht etwas absolut Schreckliches passiert ist. Mit einem Mal wird das Bild von James zusammen mit Elaine, zugedröhnt in diesem Pool, durch ein viel grausameres Bild ersetzt. James, der einen Unfall gebaut und sich verletzt hat. James, der im Krankenhaus liegt.

»Was ist los?«, krächze ich.

»Cordelia Beaufort ist letzten Montag gestorben.«

Ich brauche einen Moment, um zu realisieren, was Lin gerade gesagt hat.

Cordelia Beaufort ist letzten Montag gestorben.

Eine unerträgliche Stille breitet sich zwischen uns aus.

James’ Mutter ist tot. Seit Montag.

Ich erinnere mich an unsere innigen Küsse, an seine Hände, die rastlos über meinen nackten Körper gefahren sind, an das überwältigende Gefühl, als er in mir war.

Unmöglich, dass James das an diesem Abend – in dieser Nacht – schon gewusst hat. Ein so guter Schauspieler ist selbst er nicht. Nein, er und Lydia müssen es am Mittwoch selbst erst erfahren haben.

Ich höre Lin sprechen, kann mich aber nicht auf ihre Worte konzentrieren. Zu sehr bin ich in Gedanken damit beschäftigt, mich zu fragen, ob es wirklich sein kann, dass Mortimer Beaufort seinen Kindern zwei Tage lang verschwiegen hat, dass ihre Mutter gestorben ist. Und falls es so war – wie schrecklich müssen sich James und Lydia gefühlt haben, als sie am Mittwoch nach Hause gekommen sind und es erfahren haben?

Ich erinnere mich an Lydias geschwollene, rote Augen, als sie vor meiner Tür stand und gefragt hat, ob James bei mir ist. An den leeren und emotionslosen Blick, mit dem James mich angesehen hat. Und an den Moment, in dem er in den Pool gesprungen ist und all das kaputtgemacht hat, was in der Nacht davor zwischen uns entstanden ist.

Ein schmerzhaftes Pochen breitet sich in meinem Körper aus. Ich nehme das Handy vom Ohr und schalte den Lautsprecher an. Danach klicke ich mich durch meine Nachrichten. Ich öffne den Verlauf, der unter einer unbekannten Nummer angezeigt wird. Drei ungelesene Nachrichten öffnen sich:

Ruby. Es tut mir so leid. Ich kann dir alles erklären.

Bitte komm zurück zu Cyril oder sag mir, wo du bist, damit Percy dich abholen kann.

Unsere Mum ist gestorben. James dreht total durch. Ich weiß nicht, was ich machen soll.

»Lin«, flüstere ich. »Ist das wirklich wahr?«

»Ja«, flüstert Lin zurück. »Vorhin ging eine Pressemitteilung raus, und keine halbe Minute später war die Nachricht überall.«

Wieder breitet sich Stille zwischen uns aus. In meinem Kopf wirbeln Tausende Gedanken auf einmal umher. Nichts scheint mehr Sinn zu ergeben. Nichts außer diesem einen Gefühl, das mich so plötzlich und heftig überkommt, dass die nächsten Worte wie von selbst aus mir heraussprudeln: »Ich muss zu ihm.«

Zum ersten Mal sehe ich die graue Steinmauer, die das Anwesen der Beauforts umgibt. Ein riesiges Eisentor versperrt die Einfahrt, davor tummeln sich ein Dutzend Menschen mit Kameras und Mikrofonen in der Hand.

»Solche Ratten«, murmelt Lin und bringt ihren Wagen einige Meter vor ihnen zum Stehen. Augenblicklich setzen die Reporter sich in Bewegung und kommen auf uns zugelaufen.

Lin beugt sich vor und drückt auf den Knopf, der die Autotüren von innen verriegelt. »Ruf Lydia an, damit sie das Tor öffnet.«

Ich bin so dankbar, dass sie in diesem Moment an meiner Seite ist und einen klaren Kopf bewahrt. Sie hat mich, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, gefragt, ob sie mich fahren soll, und keine halbe Stunde nach unserem Telefonat vor meinem Haus gestanden. Jeder Zweifel, wie tief Lins und meine Freundschaft reicht, hat sich in diesem Augenblick in Luft aufgelöst.

Ich hole mein Handy aus der Tasche und rufe die Nummer auf, die mich in den letzten Tagen mehrere Male kontaktiert hat.

Es dauert einige Sekunden, bis Lydia abhebt.

»Hallo?« Ihre Stimme klingt genauso nasal wie am Mittwochabend, als wir zusammen zu Cyril gefahren sind.

»Ich stehe vor eurem Haus. Könntest du vielleicht das Tor aufmachen?«, frage ich und versuche gleichzeitig, mit einem Arm mein Gesicht zu verdecken. Ob das den gewünschten Effekt hat, weiß ich nicht. Die Reporter stehen mittlerweile direkt an Lins Auto und rufen uns Fragen zu, die ich nicht verstehe.

»Ruby? Was …?«

Jemand beginnt, gegen meine Fensterscheibe zu schlagen. Lin und ich zucken heftig zusammen.

»So schnell wie möglich vielleicht?«

»Warte kurz«, gibt Lydia zurück, dann legt sie auf.

Es dauert etwa eine halbe Minute, bis das Tor sich öffnet und jemand auf unser Auto zukommt. Erst als die Person nur noch wenige Meter von uns entfernt ist, erkenne ich sie.

Es ist Percy.

Der Anblick des Chauffeurs lässt mein Herz einen Schlag aussetzen. Ohne Vorwarnung überkommen mich Erinnerungen. Erinnerungen an einen Tag in London, der schön begonnen, aber schlecht geendet hat. Und an eine Nacht, in der James sich liebevoll um mich gekümmert hat, weil seine Freunde sich danebenbenommen und mich in einen Pool gestoßen hatten.

Er zwängt sich an den Reportern vorbei und deutet Lin an, ihr Fenster herunterzufahren.

»Fahren Sie durch das Tor bis vors Haus, Miss. Diese Leute machen sich strafbar, wenn sie das Grundstück betreten. Sie werden Ihnen nicht folgen.«

Lin nickt, und nachdem Percy die Reporter dazu gebracht hat, zur Seite zu gehen, steuert sie den Wagen auf das weitläufige Grundstück. Die Auffahrt gleicht, was ihre Breite und Länge angeht, eigentlich eher einer Landstraße, die von einer parkähnlichen, von Frost überzogenen Grünfläche umgeben ist. In der Ferne kann ich ein großes Haus ausmachen: Es ist rechteckig gebaut und besteht aus zwei Stockwerken und mehreren Giebeln. Das graue Schieferwalmdach ist genauso trist wie der Rest der Fassade, die aus Ziegeln erbaut, aber mit Granit verkleidet wurde. Trotz der Trostlosigkeit, die das Haus vermittelt, sieht man auf den ersten Blick, dass darin wohlhabende Menschen leben. Ich finde, es passt zu Mortimer Beaufort, weil es kalt und so dermaßen wuchtig aussieht. Lydia und James kann ich mir darin allerdings kaum vorstellen.

Lin steuert den Wagen über den Vorhof und hält hinter einem schwarzen Sportwagen an, der seitlich vom Haus vor einer Garageneinfahrt steht.

»Möchtest du, dass ich mit reinkomme?«, fragt sie, und ich nicke.

Die Luft ist eisig, als wir aussteigen und schnellen Schrittes auf die Eingangstreppe zugehen. Kurz vor der ersten Stufe packe ich Lins Arm. Meine Freundin dreht sich zu mir und sieht mich fragend an.

»Danke, dass du mich hierhergebracht hast«, bringe ich atemlos hervor. Ich weiß nicht, was mich in diesem Haus erwarten wird. Dass Lin bei mir ist, nimmt mir einen Teil meiner Angst und tut mir unglaublich gut. Vor dreieinhalb Monaten wäre das noch undenkbar gewesen – damals habe ich mein Privatleben strikt von meinem Schulleben getrennt und Lin so gut wie nichts Persönliches erzählt. Das alles hat sich geändert. Vor allem durch James.

»Das ist doch selbstverständlich.« Sie greift nach meiner Hand und drückt sie kurz.

»Danke«, flüstere ich erneut.

Lin nickt mir zu, dann gehen wir die Stufen nach oben. Lydia öffnet die Tür, bevor wir die Gelegenheit bekommen zu klingeln. Sie sieht noch genauso durch den Wind aus wie vor drei Tagen. Und jetzt weiß ich auch, wieso.

»Es tut mir leid, Lydia«, bringe ich hervor.

Sie beißt sich fest auf die Unterlippe und senkt den Blick auf den Boden. In dieser Sekunde ist mir egal, dass wir uns eigentlich nicht gut kennen oder überhaupt in irgendeiner Weise nahestehen. Ich stolpere die letzte Stufe nach oben und umarme sie. Ihr Körper beginnt zu zittern, sobald ich meine Arme um sie schließe, und ich muss unweigerlich an Mittwoch denken. Hätte ich gewusst, was geschehen ist und wie schlecht es ihr geht, hätte ich sie auf keinen Fall allein gelassen.

»Es tut mir so leid«, wispere ich erneut.

Lydia krallt die Finger in meinen Pullover und vergräbt das Gesicht an meinem Schlüsselbein. Ich halte sie fest und streichle ihren Rücken, während ich spüre, wie ihre Tränen meinen Pullover tränken. Ich kann mir nicht ausmalen, was in diesem Moment in ihr vorgehen muss. Würde meine Mutter sterben … ich wüsste nicht, wie ich das überstehen sollte.

Währenddessen schließt Lin leise die Haustür. Ihr Blick trifft meinen, als sie ein paar Meter entfernt von uns stehen bleibt. Sie sieht so betroffen aus, wie ich mich fühle.

Irgendwann löst Lydia sich von mir. Tiefrote Flecken haben sich auf ihren Wangen ausgebreitet, ihre Augen sind gerötet und gläsern. Ich hebe die Hand und streiche ihr ein paar nasse Haarsträhnen von der Wange.

»Kann ich irgendetwas für dich tun?«, frage ich vorsichtig.

Sie schüttelt den Kopf. »Sorg einfach nur dafür, dass mein Bruder wieder er selbst wird. Er steht völlig neben sich. Ich …« Ihre Stimme ist kratzig und heiser vom vielen Weinen, und sie muss sich räuspern, bevor sie weitersprechen kann. »Ich habe ihn noch nie so erlebt. Er zerstört sich, und ich weiß einfach nicht, wie ich ihm helfen kann.«

Bei ihren Worten beginnt mein Herz schmerzhaft zu pochen. Das Bedürfnis, James zu sehen und ihn wie Lydia in den Arm zu nehmen, ist überwältigend – auch wenn ich mich vor der Begegnung fürchte.

»Wo ist er?«

»Cyril und ich haben ihn in sein Zimmer gebracht. Er ist vorhin umgekippt.«

Bei ihren Worten zucke ich zusammen.

»Ich kann dich hinbringen, wenn du magst«, fährt sie fort und nickt in Richtung der gewundenen Treppe, die in die obere Etage führt. Ich drehe mich zu Lin um, doch meine Freundin schüttelt den Kopf. »Ich warte hier. Geh nur.«

»Die Jungs sind hinten im Salon, falls du dich zu ihnen setzen möchtest. Ich komme gleich nach«, sagt Lydia und deutet auf die andere Seite des Foyers, wo ein Flur abgeht, der in den hinteren Teil des Hauses führt. Jetzt erst fällt mir die leise Musik auf, die von dort zu kommen scheint. Lin zögert einen Moment, doch dann nickt sie.

Lydia und ich gehen gemeinsam die breite dunkelbraune Holztreppe nach oben. Dabei fällt mir auf, dass es im Haus der Beauforts deutlich freundlicher aussieht, als es von außen den Anschein macht. Das Foyer ist hell und einladend. Zwar hängen hier keine Familienfotos an den Wänden wie bei uns, wenigstens aber auch keine Ölgemälde von seit Jahrhunderten verstorbenen Familienmitgliedern in goldenen Rahmen wie bei den Vegas. Die Bilder, die man hier angebracht hat, sind bunt und impressionistisch, und auch wenn sie keinen besonders persönlichen Eindruck machen, vermitteln sie eine willkommene Atmosphäre.

Oben angekommen biegen wir in einen Flur ein, der dunkler ist und so lang, dass ich mich unweigerlich frage, was sich hinter all den Türen, an denen wir vorbeigehen, verbirgt. Und wie es möglich ist, dass hier nur eine einzige Familie lebt.

»Da wären wir«, murmelt Lydia plötzlich und bleibt vor einer großen Tür stehen. Einen Augenblick starren wir beide darauf, dann dreht sie sich zu mir. »Ich weiß, es ist viel verlangt, aber ich habe das Gefühl, dass er dich jetzt wirklich braucht.«

Ich kann meine Gedanken und Gefühle kaum sortieren. Mein Körper scheint zu wissen, dass James sich hinter der Tür befindet – ich werde von ihm angezogen wie ein Magnet. Und auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich ihm in der Weise helfen kann, die Lydia sich erhofft, möchte ich trotzdem für ihn da sein.

Lydia berührt kurz meinen Arm. »Ruby … Zwischen James und Elaine ist nichts gewesen außer diesem Kuss.«

Ich versteife mich.

»James ist sofort danach aus dem Pool gekommen und auf einem Sessel zusammengeklappt. Ich weiß, er kann grausam sein, aber …«

»Lydia«, unterbreche ich sie.

»… er war nicht er selbst.«

Ich schüttle den Kopf. »Das ist nicht der Grund, weshalb ich hergekommen bin.«

Ich kann mir darüber im Moment keine Gedanken machen. Denn wenn ich das tue – wenn ich mir erlaube, über James und Elaine nachzudenken –, werden die Wut und die Enttäuschung überwiegen, und dann schaffe ich es nicht, durch diese Tür zu gehen.

»Ich kann das gerade nicht hören.«

Einen Moment lang sieht Lydia so aus, als wollte sie widersprechen, aber schließlich seufzt sie nur. »Ich wollte lediglich, dass du das weißt.«

Dann macht sie kehrt und geht den langen Flur zurück bis zum Treppenhaus. Ich sehe ihr nach, bis sie an der Treppe angekommen ist, wo eine lange Lichtspur auf den teuren Teppich geworfen wird. Als sie vollständig aus meinem Blickfeld verschwunden ist, drehe ich mich wieder zur Tür.

Ich glaube nicht, dass mir jemals in meinem Leben etwas so schwergefallen ist, wie nach diesem Knauf zu greifen. Er fühlt sich kühl unter meinen Fingern an, und ein Schauer geht über meinen Rücken, als ich ihn zögerlich drehe und die Tür öffne.

Mit angehaltenem Atem stehe ich auf der Schwelle zu James’ Zimmer.

Der Raum hat hohe Decken und umfasst mit Sicherheit die Größe des gesamten oberen Stockwerks unseres winzigen Reihenhauses. Zu meiner rechten Seite befindet sich ein Schreibtisch mit einem braunen Lederstuhl davor. Zu meiner linken erstrecken sich Regale an der Wand, gefüllt mit Bucheinbänden, Notizbüchern, zwischendurch ein paar Kunstfiguren, die mich an die erinnern, die ich damals in der Filiale bei Beaufort gesehen habe. Außer der Tür, durch die ich gerade gekommen bin, gibt es noch zwei weitere auf beiden Seiten des Raums. Sie sind aus massivem Holz, und ich vermute, dass eine in das Badezimmer, die andere – etwas kleinere – in James’ Kleiderschrank führt. In der Mitte des Raums ist eine Sitzecke mit einem Sofa, einem Wohnzimmertisch auf einem Perserteppich und einem Ohrensessel.

Vorsichtig durchquere ich das Zimmer. Ein Kingsize-Bett befindet sich direkt gegenüber von der Tür auf der anderen Seite des Raums. Zu beiden Seiten des Bettes sind große Fenster, doch die Vorhänge sind beinahe vollständig zugezogen, sodass lediglich zwei schmale Lichtstreifen auf den Boden geworfen werden.

Ich entdeckte James sofort.

Er liegt im Bett, über ihm eine dunkelgraue Decke, die einen Großteil seines Körpers bedeckt. Vorsichtig nähere ich mich, bis ich sein Gesicht sehen kann.

Keuchend schnappe ich nach Luft.

Ich dachte, dass James schläft … doch seine Augen sind offen. Und sein Blick jagt mir einen eiskalten Schauer über den Rücken.

James’ Augen – normalerweise immer so ausdrucksstark – sind leblos. Sein Gesicht ist vollkommen leer.

Ich mache einen weiteren Schritt auf ihn zu. Er reagiert nicht, gibt kein Zeichen, dass er meine Anwesenheit bemerkt hat. Stattdessen starrt er direkt durch mich hindurch. Seine Pupillen sind unnatürlich weit, und der Geruch von Alkohol liegt schwer in der Luft. Unwillkürlich muss ich an Mittwochabend denken, aber ich dränge die Erinnerung zurück. Ich bin nicht hergekommen, um über meine verletzten Gefühle nachzudenken. Ich bin hergekommen, weil James seine Mum verloren hat. Niemand sollte so etwas allein durchstehen. Schon gar nicht jemand, an dem mir – trotz allem – so viel liegt.

Kurzerhand überbrücke ich die letzte Distanz zwischen uns und lasse mich vorsichtig auf der Bettkante nieder.

»Hey, James«, flüstere ich.

Er zuckt zusammen, als wäre er im Traum gefallen und nun schmerzhaft aufgeprallt. Im nächsten Moment dreht er den Kopf leicht in meine Richtung. Unter seinen Augen liegen dunkle Ringe, das Haar hängt ihm strähnig in die Stirn. Seine Lippen sind trocken und an einigen Stellen rissig. Er sieht aus, als hätte er sich seit Tagen nur von Alkohol ernährt.

Als er Elaine geküsst hat – da habe ich ihm nur Schlechtes gewünscht. Ich habe mir gewünscht, dass ihn jemand auch mal so sehr verletzt wie er mich. Ich habe mir Rache für mein geschundenes Herz gewünscht. Doch ihn jetzt so gebrochen zu sehen gibt mir nicht die Genugtuung, die ich mir erhofft hatte. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Vielmehr fühlt es sich an, als würde sein Schmerz auf mich überspringen und mich in die Tiefe ziehen. Verzweiflung überkommt mich, weil ich nicht weiß, was ich für ihn tun kann. All die Worte, die mir in diesem Moment einfallen, kommen mir bedeutungslos vor.

Behutsam hebe ich die Hand und streiche James die rotblonden Strähnen aus der Stirn. Ich fahre mit den Fingerspitzen sanft über seine Wange nach unten und lege meine Handinnenfläche an sein kaltes Gesicht. Es fühlt sich an, als würde ich etwas unendlich Zerbrechliches in meiner Hand halten.

Ich nehme all meinen Mut zusammen, beuge mich zu ihm runter und drücke meine Lippen auf seine Stirn.

James’ Atem stockt.

Einen Moment lang sind wir in dieser Position wie eingefroren, keiner von uns wagt es, sich zu bewegen.

Dann setze ich mich wieder auf und ziehe meine Hand zurück.

In der nächsten Sekunde packt James mich bei den Hüften. Er krallt sich mit den Fingern hinein und stürzt sich förmlich nach vorn. Ich bin so erschrocken über die plötzliche Bewegung, dass ich erstarre. James umschlingt mich mit seinen Armen und vergräbt das Gesicht an meiner Halsbeuge. Sein ganzer Körper wird von einem tiefen Schluchzen erschüttert.

Ich lege die Arme um ihn und halte ihn fest. Es gibt nichts, was ich in dieser Sekunde sagen kann. Ich kann seinen Verlust nicht nachempfinden, und ich will auch nicht so tun, als könnte ich es.

Was ich kann, ist, in dieser Sekunde für ihn da zu sein. Ich kann seinen Rücken streicheln und seine Tränen teilen. Ich kann mit ihm fühlen und ihm zu verstehen geben, dass er das nicht allein durchmachen muss, ganz gleich, was zwischen uns geschehen ist.

Und während James in meinen Armen weint, realisiere ich, dass ich die Situation völlig falsch eingeschätzt habe.

Ich dachte, nach dem, was er mir angetan hat, könnte ich ihn einfach aus meinem Leben streichen. Ich hatte gehofft, schnellstmöglich über ihn hinwegzukommen. Doch jetzt, wo ich merke, was sein Schmerz auch mit mir anrichtet, weiß ich, dass das nicht so schnell passieren wird.

3

James

Die Wände drehen sich. Ich weiß nicht, wo oben und unten ist, kann nur spüren, dass Rubys Hände da sind und mich halbwegs in der Wirklichkeit verankern. Sie sitzt auf meinem Bett, den Rücken ans Kopfteil gelehnt, während ich halb auf ihr liege. Ihr Arm ist fest um mich geschlungen, mit der Hand streicht sie sanft über meinen Kopf. Alles, worauf ich mich konzentriere, ist die Wärme ihres Körpers, ihr gleichmäßiger Atem und ihre Berührung.

Ich habe keine Ahnung, wie viele Tage mittlerweile vergangen sind. Sobald ich versuche, mich an irgendetwas zu erinnern, ist da nichts als Nebel. Dichter grauer Nebel und zwei Gedanken, die in kurzen Momenten der Klarheit immer und immer wieder zu mir durchdringen:

Erstens: Meine Mum ist tot.

Zweitens: Ich habe vor Rubys Augen ein anderes Mädchen geküsst.

Egal, wie viel Alkohol ich in mich kippe oder was ich nehme – Rubys Gesichtsausdruck in diesem Augenblick werde ich niemals vergessen. Sie hat so ungläubig und verletzt ausgesehen. Als hätte ich ihre Welt zerstört.

Ich vergrabe das Gesicht wieder an Rubys Taille. Zum einen, weil ich Angst habe, dass sie jeden Moment aufsteht und geht. Zum anderen, weil ich fürchte, dass die Tränen jeden Moment zurückkommen. Allerdings passiert nichts von beidem. Ruby bleibt, und ich habe offensichtlich keine Flüssigkeit mehr in mir, die ich entbehren kann.

Ich habe das Gefühl, dass da überhaupt nichts mehr in mir ist. Vielleicht ist meine Seele zusammen mit meiner Mutter gestorben. Wie sonst hätte ich Ruby das antun können?

Wie habe ich Ruby das antun können?

Was ist verkehrt mit mir?

Was zum Teufel ist verkehrt mit mir?

»James, du musst atmen«, flüstert Ruby unvermittelt.

Bei ihren Worten realisiere ich, dass ich tatsächlich aufgehört habe zu atmen. Ich bin mir nicht sicher, wie lange schon.

Tief hole ich Luft und lasse sie langsam wieder entweichen. Gar nicht so schwer.

»Was passiert mit mir?« Diese Worte zu flüstern ist so anstrengend, dass es sich danach anfühlt, als hätte ich sie gebrüllt.

Rubys Hand hält inne. »Du trauerst«, gibt sie genauso leise zurück.

»Aber wieso?«

Eben habe ich vergessen zu atmen – jetzt geht mein Atem viel zu schnell. Ruckartig setze ich mich auf. Mein Brustkorb tut weh, ebenso meine Gliedmaßen, die sich anfühlen, als hätte ich zu viel Sport getrieben. Dabei habe ich in den letzten Tagen nichts getan, als zu verdrängen, was gerade mit meinem Leben geschieht.

»Wieso was?« Ihr Blick ist warm, und ich frage mich, wie sie es schafft, mich so anzusehen.

»Wieso ich traurig bin, meine ich. Ich mochte meine Mum nicht mal besonders.«

Noch ehe ich die Worte ausgesprochen habe, erstarre ich. Habe ich das gerade wirklich gesagt?

Ruby greift nach meiner Hand und hält sie fest. »Du hast deine Mutter verloren. Es ist normal, völlig fertig zu sein, wenn jemand stirbt, der einem so wichtig ist.«

Sie klingt nicht so sicher und überzeugt wie sonst. Ich glaube, Ruby hat selbst keine Ahnung, wie man sich in einer solchen Situation verhält. Dass sie dennoch hier ist und es versucht, kommt mir beinahe vor wie ein Traum.

Vielleicht ist es ja sogar einer.

»Was ist hier passiert?«, wispert sie plötzlich und hebt vorsichtig meine rechte Hand hoch.

Ich folge ihrem Blick. Meine Knöchel sind dort, wo sie aufgeplatzt sind, noch immer blutverschmiert, die restliche Haut ist voller roter und blauer Flecken.

Vielleicht ist es doch kein Traum. Oder wenn, dann ein sehr realistischer.

»Ich habe meinen Vater geschlagen.« Die Worte kommen ohne jegliche Wertung aus meinem Mund. Ich fühle nichts, als ich sie ausspreche. Noch etwas, was verkehrt mit mir ist. Schließlich weiß jeder halbwegs normale Mensch, dass man die Hand niemals gegen seine Eltern erhebt. Aber dieser Moment, in dem mein Vater Lydia und mir die Nachricht von Mums Tod überbracht hat – so tonlos und kalt –, das war der Moment, in dem ich einfach nicht mehr konnte.

Ruby hebt meine Hand an ihren Mund und drückt ihre Lippen auf meinen Handrücken. Mein Herz fängt an, schneller zu schlagen, und ein Zittern geht durch meinen Körper. Ihre Berührung tut so gut, auch wenn ihre Sanftheit mich fertigmacht. Alles daran fühlt sich falsch und richtig zugleich an.

Meine Eltern haben mir schon als Kind eingetrichtert, dass ich mir meine Gefühle nicht anmerken lassen darf. So lernen einen die Mitmenschen nämlich kennen und können einen ab einem gewissen Punkt einschätzen. Sobald man Schwäche zeigt, macht man sich angreifbar – und das kann man sich als Geschäftsführer eines großen Unternehmens nicht leisten. Aber sie haben mich nicht auf eine solche Situation vorbereitet. Was tut man, wenn man mit achtzehn Jahren seine Mutter verliert? Für mich hat es darauf nur eine Antwort gegeben: Man versucht, die Wahrheit mit Alkohol und Drogen zu verdrängen und so zu tun, als wäre das alles nicht geschehen.

Doch jetzt, wo Ruby bei mir ist, bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich so weitermachen kann. Ich lasse meinen Blick über ihr Gesicht wandern: über ihr leicht zerzaustes Haar und runter bis zu ihrem Hals. Ich erinnere mich noch genau daran, wie es war, meine Lippen auf die weiche Haut ihrer Kehle zu drücken. Wie überwältigend es sich angefühlt hat, sie zu halten. In ihr zu sein.

Jetzt sieht sie genauso traurig aus, wie ich mich fühle. Ich weiß nicht, ob sie nur an meine Mum denkt oder auch daran, wie sehr ich sie verletzt habe.

Aber es gibt eine Sache, die ich ganz bestimmt weiß: Ruby hat mein Verhalten nicht verdient. Sie hat mir immer das Gefühl gegeben, alles schaffen zu können. Und ganz gleich, was geschehen ist … Ich hätte niemals zulassen dürfen, dass Elaine mich küsst, nur um mir selbst und allen anderen zu beweisen, dass ich ein gefühlskaltes Arschloch bin, dem nichts nahegeht – nicht einmal der Tod der eigenen Mutter. Ruby auf diese Weise von mir zu stoßen war feige. Und es war der größte Fehler, den ich je in meinem Leben begangen habe.

»Es tut mir leid«, sage ich heiser. Meine Kehle fühlt sich wie eingerostet an, und es kostet mich große Mühe zu sprechen. »Es tut mir so leid, was ich getan habe.«

Rubys gesamter Körper versteift sich. Minuten vergehen, in denen sie sich nicht regt. Ich glaube, sie hat sogar aufgehört zu atmen.

»Ruby …«

Sie schüttelt nur den Kopf. »Nicht. Deswegen bin ich nicht hier.«

»Ich weiß, was für einen Fehler ich gemacht habe, ich –«

»James, hör auf«, flüstert sie eindringlich.

»Ich weiß, dass du keinen Grund hast, mir zu verzeihen. Aber ich …«

Rubys Hand bebt, als sie sie meiner entzieht. Dann erhebt sie sich vom Bett. Sie streicht erst ihren Pullover glatt und drückt dann ihren Pony nach unten. Es wirkt, als würde sie ihr ordentliches Erscheinungsbild wieder herrichten wollen, das, mit dem sie mir zwei Jahre lang nicht aufgefallen ist. Dabei ist dafür viel zu viel zwischen uns geschehen. Es gibt nichts, was je dafür sorgen könnte, dass sie wieder unsichtbar für mich wird.

»Ich kann das jetzt nicht, James«, murmelt sie. »Tut mir leid.«

Im nächsten Moment durchquert sie mein Zimmer. Sie dreht sich nicht noch einmal zu mir um und sieht mich auch nicht an, als sie mein Zimmer verlässt und die Tür leise hinter sich schließt.

Ich beiße die Zähne fest zusammen, als das Brennen hinter meinen Augen zurückkehrt und meine Schultern erneut zu beben beginnen.

Ich weiß nicht, wie lange ich in meinem Bett gelegen und die Wand angestarrt habe, aber irgendwann raffe ich mich auf und gehe nach unten. Draußen ist es längst dunkel geworden, und ich frage mich, ob die Jungs überhaupt noch hier sind. Kurz bevor ich den Salon betrete, kann ich ihre leisen Stimmen hören. Die Tür ist einen Spaltbreit offen, und ich halte mit der Hand an der Klinke inne.

»Das ist doch nicht mehr normal«, murmelt Alistair. »Wenn er so weitermacht, säuft er sich irgendwann ins Koma. Ich verstehe nicht, wieso er nicht mit uns redet.«

»Ich hätte in seiner Situation auch keinen Nerv zu reden.« Keshav. Es verwundert mich nicht, dass ausgerechnet er das sagt.

»Du kennst aber auch deine Grenzen. Bei James bin ich mir da nicht mehr so sicher.«

»Wir hätten es gar nicht so weit kommen lassen dürfen«, schaltet Wren sich ein. »Bis gestern hab ich wirklich gedacht, er will einfach nur Oxford feiern.«

Einen Moment lang ist es still, dann fährt Wren leise fort: »Wenn er nicht darüber reden will, müssen wir das akzeptieren.«

Alistair schnaubt. »Und weiter dabei zusehen, wie er sich selbst zerstört? Wohl kaum.«

»Du kannst ihm den Alkohol und die Drogen wegnehmen«, murmelt Wren. »Aber seine Mutter ist tot. Und solange er das nicht akzeptiert, sind wir machtlos, so beschissen das auch ist.«

Ein eiskalter Schauer läuft meinen Rücken hinunter. Sie wissen es bereits. Die Vorstellung, gleich in ihre mitleidigen Gesichter blicken zu müssen, dreht mir den Magen um. Ich möchte das nicht. Ich möchte, dass alles wie vorher ist. Doch wenn Rubys Besuch mir eines gezeigt hat, dann dass es jetzt an der Zeit ist, mich der Sache zu stellen.

Also lasse ich meinen Nacken knacken, kreise die schmerzenden Schultern und betrete den Salon.

Alistair will gerade etwas erwidern, presst aber die Lippen fest zusammen, als er mich entdeckt. Ich gehe schnurstracks zum Getränkewagen und hole eine Flasche Whiskey heraus. Nüchtern stehe ich das, was ich gleich tun werde, nicht durch. Ich schenke mir ein Glas voll und trinke es in einem Zug aus. Dann stelle ich es ab und wende mich den Jungs zu. Alle außer Cyril sind anwesend. Alistair schwenkt den letzten Rest Flüssigkeit in seinem Glas hin und her, den Blick fest auf den Boden geheftet. Kesh sieht mich aus dunklen Augen abwartend an, genau wie Wren. Obwohl sie es bereits wissen, fühlt es sich wichtig an, die folgenden Worte laut auszusprechen:

»Meine Mum ist tot.«

Es ist das erste Mal, dass ich das sage.

Und es tut noch mehr weh, als ich erwartet habe. Dagegen kann auch der Alkohol nichts unternehmen. Genau deshalb habe ich es vermieden, mit ihnen zu sprechen. Reden ruft bloß noch mehr Schmerz hervor. Ich wende den Blick ab und starre auf meine Schuhe, um ihre Reaktionen nicht mit ansehen zu müssen. Noch nie habe ich mich so verletzlich gefühlt wie in dieser Sekunde.

Plötzlich höre ich Schritte auf mich zukommen. Als ich aufblicke, steht Wren bereits direkt vor mir. Er schlingt einen Arm um mich und drückt mich fest an sich.

Müde lasse ich meine Stirn auf seine Schulter sinken. Meine Arme sind schwer wie Blei, und ich kann die Umarmung nicht erwidern. Trotzdem lässt Wren mich nicht los. Kurz darauf kommen auch Kesh und Alistair zu uns und legen ihre Hände auf meine Schultern.

Worte sind in diesem Augenblick nicht nötig, zumal der Kloß in meinem Hals ohnehin verhindert hätte, dass ich auch nur einen Ton herausbekomme. Es dauert eine Weile, bis ich mich wieder halbwegs im Griff habe. Irgendwann beginnt Wren, mich in Richtung Sofa zu schieben, während Alistair mir ein Glas Wasser holt und es mir stumm reicht.

»Das ist so scheiße«, murmelt Alistair und setzt sich neben mich. »Und es tut mir wahnsinnig leid, James.«

Ich schaffe es nicht, seinen Blick zu erwidern oder etwas darauf zu sagen, also nicke ich nur.

»Was ist passiert?«, fragt Kesh nach einer Weile.

Ich nippe zögerlich an meinem Glas. Das kalte Wasser tut erstaunlich gut. »Sie … sie hatte einen Hirnschlag, während wir in Oxford waren.«

Schweigen. Ich glaube, keiner der Jungs holt überhaupt nur Luft. Sie wussten vielleicht, dass Mum gestorben ist, aber diese Information ist offensichtlich neu für sie.