11,99 €

Mehr erfahren.

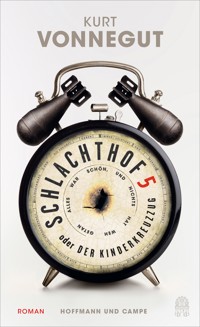

- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Endlich in neuer Übersetzung: Schlachthof 5 oder Der Kinderkreuzzug, einer der wichtigsten Antikriegsromane der Weltliteratur und Meisterwerk der amerikanischen Postmoderne. - Billy Pilgrim hat als US-Soldat die Ardennenoffensive überlebt und als Kriegsgefangener das Bombeninferno von Dresden. Zurück in seiner Heimat fällt er aus der Zeit, er bewegt sich zwischen den verschiedenen Episoden seiner Biographie: der Hochzeitsnacht und dem Kriegsgefangenenlager, einer Nervenheilanstalt und einem ehemaligen Schlachthof in Dresden, das der Bombenhagel in eine Mondlandschaft verwandelt, einer behäbigen Existenz als Optiker und einem Zoogehege auf dem Planeten Tralfamadore, wo Billy Pilgrim als Spezies Mensch ausgestellt wird. - Was macht der Krieg mit einem Menschen? Was machen die Bilder und Erinnerungen?, fragt dieser autobiographisch gefärbte Roman, der ein Kaleidoskop des Irrsinns und des Absurden entwirft und weniger die Zerstörung einer Stadt beschreibt als die eines Menschen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 260

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Kurt Vonnegut

Schlachthof 5

oder Der Kinderkreuzzug

Roman

Aus dem amerikanischen Englisch von Gregor Hens

Hoffmann und Campe

Schlachthof 5 oder Der Kinderkreuzzug Ein Pflichttanz mit dem Tod von Kurt Vonnegut

EINEM DEUTSCHAMERIKANER DER VIERTEN GENERATION,

DER HEUTE IN ANGENEHMEN VERHÄLTNISSEN

AUF CAPE COD LEBT

[UND ZU VIEL RAUCHT]

UND ALS KAMPFUNFÄHIGER AMERIKANISCHER

INFANTERIESPÄHER IN KRIEGSGEFANGENSCHAFT

VOR LANGER, LANGER ZEIT

ZEUGE DER BOMBARDIERUNG UND DES FEUERSTURMS

DER STADT DRESDEN,

GENANNT »ELBFLORENZ«,

WURDE UND ÜBERLEBTE, UM DAVON ZU BERICHTEN.

DIESER ROMAN

IST EIN WENIG IM STIL

DER TELEGRAPHISCH-SCHIZOPHRENEN GESCHICHTEN

DES PLANETEN TRALFAMADOR GEHALTEN,

WO DIE FLIEGENDEN UNTERTASSEN HERKOMMEN.

PEACE.

Für

Mary O’Hare

und Gerhard Müller

Die Kühe, sie muhen,

sie wecken den Kleinen.

Doch unser Herr Jesus,

der wird schon nicht weinen.

Eins

Das ist alles passiert, mehr oder weniger. Die Kriegsgeschichten entsprechen jedenfalls so ziemlich der Wahrheit. Ein Typ, den ich damals kannte, ist tatsächlich in Dresden erschossen worden, weil er einen Teekessel mitgenommen hat, der ihm nicht gehörte. Ein anderer hat tatsächlich gedroht, seine persönlichen Feinde nach dem Krieg von professionellen Killern umlegen zu lassen. Und so weiter. Ich habe alle Namen geändert.

Ich bin 1967tatsächlich noch einmal nach Dresden zurückgekehrt, und zwar mit dem Geld der Guggenheim-Stiftung (dem Himmel sei’s gedankt). Abgesehen von den vielen Grundstücksbrachen hatte die Stadt erstaunliche Ähnlichkeit mit Dayton, Ohio. In der Erde müssen Tonnen von menschlichem Knochenmehl sein.

Ich bin damals mit einem alten Kriegskameraden hingeflogen, er hieß Bernard V. O’Hare. Wir haben uns mit einem Taxifahrer angefreundet, der uns zu dem Schlachthof gefahren hat, in dem wir als Kriegsgefangene nachts eingesperrt wurden. Der Taxifahrer hieß Gerhard Müller. Er hat uns erzählt, dass er selbst eine Zeitlang in Gefangenschaft war, in amerikanischer. Wir haben ihn gefragt, wie es so ist, im Kommunismus zu leben. Anfangs fand er es schrecklich, weil alle so wahnsinnig hart arbeiten mussten und weil es praktisch keine Wohnungen, kein Essen und keine Kleidung gab. Inzwischen, meinte er, sei es viel besser geworden. Er hatte eine nette kleine Wohnung, und seine Tochter erhielt eine ausgezeichnete Ausbildung. Seine Mutter ist im Feuersturm umgekommen. Wie das so ist.

Zu Weihnachten hat er O’Hare eine Postkarte in gebrochenem Englisch geschickt, sinngemäß hat er geschrieben:

»Ich wünsche Dir und Deiner Familie und auch Deinem Freund frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr, und ich hoffe, dass wir uns eines Tages, in einer Welt des Friedens und der Freiheit, in meinem Taxi wiedersehen, wenn es der Unfall will.«

»Wenn es der Unfall will.« Das gefällt mir wirklich gut.

Ich will Ihnen gar nicht erzählen, wie lange ich mich mit diesem miesen kleinen Buch herumgeschlagen habe und wie viel Geld es mich gekostet hat. Als ich vor dreiundzwanzig Jahren aus dem Zweiten Weltkrieg heimkehrte, glaubte ich, dass es mir leichtfallen würde, über die Zerstörung von Dresden zu schreiben. Ich musste ja nur berichten, was ich gesehen hatte. Außerdem war ich überzeugt, dass es ein Meisterwerk werden oder mir wenigstens eine Menge Geld einbringen würde, weil das Thema so wichtig war.

Aber damals ist mir zu Dresden nicht viel eingefallen – zumindest fehlten mir die Worte, um ein ganzes Buch daraus zu machen. Und auch heute fehlen mir die Worte, heute, wo ich ein alter Sack bin, der in seinen Erinnerungen schwelgt, eine Pall Mall nach der anderen raucht und erwachsene Söhne hat.

Ich denke daran, wie wenig mir der Dresdner Teil meiner Erinnerungen gebracht hat und wie verlockend es doch gewesen ist, über Dresden zu schreiben, und dabei fällt mir dieser berühmte Limerick ein:

Es war einmal ein Mann aus Lund

Der tat dies seinem Pimmel kund:

Du hast mein ganzes Geld geklaut

Und mir den hübschen Körper versaut

Und willst nun nicht mehr pinkeln, blöder Hund!

Und auch ein Lied fällt mir ein, das geht so:

Ich heiße Yon Yonson

Und bin aus Wisconsin,

Ich arbeite im Sägewerk dort.

Und die Leute, die ich seh,

Wenn ich über die Straße geh,

Fragen nach meinem Namen.

Und ich kann sagen:

»Ich heiße Yon Yonson,

und bin aus Wisconsin …«

Und immer so weiter.

In den vergangenen Jahren bin ich immer wieder gefragt worden, woran ich arbeite, und meistens habe ich geantwortet, dass ich hauptsächlich an einem Buch über Dresden schreibe.

Das habe ich einmal auch dem Filmproduzenten Harrison Starr erzählt, und er hat die Stirn gerunzelt und gefragt: »Ist es ein Buch gegen den Krieg?«

»Ja«, habe ich gesagt, »ich denke schon.«

»Wissen Sie, was ich immer sage, wenn mir Leute erzählen, dass sie Bücher gegen den Krieg schreiben?«

»Nein, Harrison Starr, was sagen Sie denn?«

»Ich sage: Warum schreiben Sie nicht lieber ein Buch gegen Gletscher?«

Was er damit meinte, war natürlich, dass es immer Kriege geben würde, dass sie ebenso unaufhaltsam waren wie Gletscher. Das sehe ich auch so.

Und selbst wenn die Kriege nicht immer weitergingen wie Gletscher: den ganz normalen Tod würde es trotzdem geben.

Als ich etwas jünger war und an meinem berühmten Buch über Dresden arbeitete, rief ich meinen alten Kriegskameraden Bernard V. O’Hare an und fragte, ob ich ihn besuchen könne. Er war Staatsanwalt in Pennsylvania. Ich war ein Schriftsteller auf Cape Cod. Im Krieg waren wir beide einfache Soldaten gewesen, Infanterie-Aufklärer. Wir hatten beide nicht damit gerechnet, nach dem Krieg richtig Geld zu verdienen. Jetzt waren wir ziemlich wohlhabend.

Ich bat die Bell Telephone Company, ihn für mich ausfindig zu machen. Die sind bei so etwas ganz wunderbar. Manchmal spätabends habe ich diese Krankheit, die mit Alkohol und dem Telefon zu tun hat. Ich betrinke mich und verscheuche meine Frau mit einer Fahne aus Senfgas und Rosen. Dann spreche ich gesetzt und höflich in den Hörer und bitte das Fräulein vom Amt, mich mit diesem oder jenem Freund zu verbinden, von dem ich seit Jahren nichts gehört habe.

So ist es mir auch gelungen, O’Hare ans Telefon zu kriegen. Er ist klein, und ich bin groß. Im Krieg waren wir unzertrennlich, und wir boten einen seltsamen Anblick. Wir sind zusammen in Gefangenschaft geraten. Er ging dran, und ich sagte, wer ich bin. Er hatte keine Schwierigkeiten, mir zu glauben. Ja, er war noch auf. Er las. Alle anderen im Haus schliefen schon.

»Hör zu«, sagte ich, »ich schreibe dieses Buch über Dresden. Ich bräuchte etwas Hilfe, weil ich mich nicht an alles erinnere. Meinst du, ich könnte dich mal besuchen? Wir könnten etwas trinken und reden, vielleicht fallen uns ein paar Sachen ein.«

Seine Begeisterung hielt sich in Grenzen. Er sagte, er könne sich nicht an viel erinnern. Ich solle trotzdem vorbeikommen, meinte er.

»Ich glaube, der Höhepunkt des Buchs wird die Hinrichtung von Edgar Derby sein, der armen Sau«, sagte ich, »das ist der Gipfel der Ironie. Eine ganze Stadt wird in Schutt und Asche gelegt, und Tausende und Abertausende von Menschen kommen um. Und dann wird dieser eine amerikanische Infanterist verhaftet, weil er in den Trümmern einen Teekessel findet und mitnimmt. Und er wird vor ein Militärgericht gestellt und von einem Exekutionskommando erschossen.«

»Hm«, sagte O’Hare.

»Findest du nicht, dass das der Höhepunkt sein sollte?«

»Ich kenne mich damit nicht aus«, sagte er. »Das ist dein Geschäft, nicht meins.«

Da es mein Geschäft ist, mit Höhepunkten und Nervenkitzel, mit Figurenentwicklung, tollen Dialogen, Spannung und Konflikten Handel zu treiben, hatte ich die Dresden-Geschichte schon mehrmals skizziert. Der beste, jedenfalls der hübscheste Entwurf befand sich auf der Rückseite einer Tapetenrolle.

Ich hatte die Malkreide meiner Tochter benutzt, jede Hauptfigur hatte eine andere Farbe. Am einen Ende der Rolle fing die Geschichte an, am anderen war der Schluss, und in dem großen Mittelteil war die Mitte. Und die blaue Linie traf auf die rote Linie und dann auf die gelbe Linie, und die gelbe Linie hörte auf, weil die Figur, die von der gelben Linie dargestellt wurde, tot war. Und so weiter. Ein vertikales, orangefarben schraffiertes Band bezeichnete die Zerstörung von Dresden, und alle Linien, die noch am Leben waren, führten hindurch und kamen am anderen Ende wieder heraus.

Der Schluss, wo alle Linien aufhörten, war ein Rübenfeld an der Elbe, in der Nähe von Halle. Es regnete in Strömen. Der Krieg in Europa war seit zwei Wochen zu Ende. Wir mussten in Reih und Glied antreten, wurden von russischen Soldaten bewacht – wir, das waren Engländer, Amerikaner, Holländer, Belgier, Franzosen, Kanadier, Südafrikaner, Neuseeländer, Australier, Tausende, deren Kriegsgefangenschaft auf einmal vorbei sein sollte.

Auf der anderen Seite des Feldes waren Tausende von Russen und Polen und Jugoslawen und so weiter, bewacht von amerikanischen Soldaten. Es gab einen Gefangenenaustausch im Regen – Mann für Mann. O’Hare und ich kletterten mit vielen anderen auf die Ladefläche eines amerikanischen Lastwagens. O’Hare hatte kein einziges Andenken. Die meisten anderen schon. Ich hatte einen Ehrendolch der Luftwaffe, ich besitze ihn noch heute. Der wütende kleine Amerikaner, den ich in diesem Buch Paul Lazzaro nenne, hatte ungefähr eine Literdose voller Diamanten und Smaragde und Rubine und so weiter. Er hatte sie den Toten in den Kellern von Dresden abgenommen. Wie das so ist.

Ein bescheuerter Engländer, der seine gesamten Zähne verloren hatte, hatte seine Beute in einem Jutesack. Der Sack stand auf meinen Füßen. Von Zeit zu Zeit sah er hinein, verdrehte die Augen und wendete seinen dürren Hals, um die begierigen Blicke der Leute abzufangen. Dann ließ er den Sack wieder auf meine Füße fallen.

Ich dachte, er würde das nicht mit Absicht machen. Das stimmte aber nicht. Er musste unbedingt jemandem zeigen, was in dem Sack war, und er war zu dem Schluss gekommen, dass er mir vertrauen konnte. Er sah mich an, zwinkerte mir zu und öffnete den Sack. Es war ein Gipsmodell des Eiffelturms darin. Es war golden angemalt. Mit einer Uhr drin.

»Das ist doch mal was Tolles«, sagte er.

Und dann wurden wir in ein Erholungslager in Frankreich geflogen, wo man uns Malzmilchshakes mit Schokolade gab und andere nahrhafte Kost, bis wir alle Babyspeck angesetzt hatten. Dann wurden wir nach Hause geschickt, und ich heiratete ein hübsches Mädchen, das auch Babyspeck hatte.

Und dann bekamen wir Babys.

Und die sind jetzt alle erwachsen, und ich bin ein alter Sack, der in seinen Erinnerungen schwelgt und eine Pall Mall nach der anderen raucht. Ich heiße Yon Yonson und bin aus Wisconsin, ich arbeite im Sägewerk dort.

Manchmal versuche ich spätabends, wenn meine Frau im Bett ist, auch alte Freundinnen anzurufen. »Fräulein, könnten Sie mir wohl die Nummer von einer Mrs. Soundso geben? Ich glaube, sie wohnt in der Dingsbumsstraße.«

»Bedaure, mein Herr. Sie steht nicht im Verzeichnis.«

»Danke, Fräulein, trotzdem vielen Dank.«

Dann lasse ich den Hund raus, oder ich lasse ihn rein, und wir unterhalten uns ein bisschen. Ich gebe ihm zu verstehen, dass ich ihn mag, und er gibt mir zu verstehen, dass er mich mag. Ihn stört der Geruch von Senfgas und Rosen nicht.

»Du bist ein guter Typ, Sandy«, sage ich zu dem Hund. »Weißt du das, Sandy? Du bist in Ordnung.«

Manchmal schalte ich das Radio an und höre mir eine Gesprächsrunde aus Boston oder New York an. Musiksendungen ertrage ich nicht, wenn ich zu viel getrunken habe.

Früher oder später gehe ich ins Bett, und meine Frau fragt mich, wie spät es ist. Sie will immer wissen, wie spät es ist. Manchmal weiß ich es nicht, dann sage ich: »Was weiß ich!«

Manchmal denke ich an meine Studentenzeit zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg habe ich eine Zeitlang an der Universität von Chicago studiert – Anthropologie. Damals lehrten sie, dass es zwischen den Menschen überhaupt keine Unterschiede gibt. Vielleicht lehren sie das noch heute.

Außerdem lehrten sie, dass niemand lächerlich ist oder böse oder ekelhaft. Kurz bevor mein Vater starb, sagte er zu mir: »Weißt du was? Du hast noch nie eine Geschichte mit einem richtigen Bösewicht geschrieben.«

Das unter anderem hätte ich nach dem Krieg an der Uni gelernt, antwortete ich.

Während ich studierte, um Anthropologe zu werden, verdiente ich außerdem achtundzwanzig Dollar die Woche als Polizeiberichterstatter für das berühmte Chicago City News Bureau. Einmal wurde ich von der Nachtschicht gleich in die Tagschicht geschoben und arbeitete sechzehn Stunden in einem durch. Alle Zeitungen der Stadt und auch die Nachrichtenagenturen verließen sich auf uns. Wir berichteten aus den Gerichten und von der Polizei und der Feuerwehr und der Küstenwache am Lake Michigan, und so weiter. Mit den Organisationen, die uns unterstützten, waren wir durch die Rohrpost verbunden, die unter den Straßen von Chicago installiert war.

Reporter gaben ihre Geschichten per Telefon durch, aufgezeichnet wurden sie von Redakteuren, die Kopfhörer trugen und die Berichte direkt auf Matrizen tippten. Die Texte wurden vervielfältigt und in die mit Samt ausgekleideten Messingbüchsen gesteckt, mit denen wir die Rohrpost fütterten. Die abgebrühtesten Reporter und Redakteure waren Frauen, die die Männer ersetzten, die im Krieg waren.

Und den ersten Bericht, den ich schrieb, musste ich gleich einem dieser biestigen Mädchen diktieren. Es ging um einen jungen Kriegsveteranen, der einen altmodischen Aufzug in einem Bürogebäude bediente. Die Aufzugtür im ersten Stock bestand aus einem verzierten Eisengitter, dessen Öffnungen von geschmiedetem Efeu durchrankt waren. Auf einem geschmiedeten Zweig saßen zwei geschmiedete Wellensittiche.

Dieser Kriegsveteran wollte mit seinem Aufzug in den Keller fahren, er schloss die Tür und fuhr runter, blieb aber mit seinem Ehering in irgendwelchen Verzierungen hängen. Also wurde er in die Luft gehoben, er verlor den Kabinenboden unter den Füßen und wurde von der Decke zerquetscht. Wie das so ist.

Ich diktierte also meinen Bericht, und die Redakteurin, die die Matrize abziehen sollte, fragte: »Und was hat seine Frau dazu gesagt?«

»Sie weiß es noch nicht«, sagte ich, »es ist gerade erst passiert.«

»Ruf sie an, für eine Stellungnahme.«

»Wie bitte?«

»Sag ihr, du bist Polizeihauptmann Finn, du hast eine traurige Nachricht. Erklär es ihr und hör mal, was sie sagt.«

Habe ich gemacht. Sie hat ziemlich genau das gesagt, was man in so einer Situation erwarten würde. Sie hätten ein Baby. Und so weiter.

Als ich ins Büro kam, fragte mich die Redakteurin, nur so aus Interesse, wie der zerquetschte Typ aussah, als er dann tatsächlich zerquetscht war.

Habe ich ihr erzählt.

»Hat es dir was ausgemacht?«, fragte sie. Sie aß gerade einen Drei-Musketiere-Schokoriegel.

»Ach was, Nancy«, sagte ich, »im Krieg habe ich viel Schlimmeres gesehen.«

Schon damals arbeitete ich angeblich an einem Buch über Dresden. In Amerika war das damals noch kein berüchtigter Luftangriff. Kaum ein Amerikaner wusste, wieviel schlimmer als Hiroshima es gewesen war. Ich wusste das damals auch nicht. Es war noch praktisch gar nichts darüber geschrieben worden.

Es ergab sich, dass ich auf einer Cocktailparty einem Professor von der Universität Chicago erzählte, wie ich die Bombardierung erlebt hatte und dass ich ein Buch darüber schreiben wollte. Er gehörte irgendeiner Gruppe an, die sich Committee on Social Thought nannte. Und er erzählte mir von den Konzentrationslagern, und dass die Deutschen Seife und Kerzen aus dem Fett der toten Juden gemacht hatten, und so weiter.

Alles, was ich sagen konnte, war: »Ich weiß, ich weiß, ich weiß.«

Der Zweite Weltkrieg hatte alle sehr hart gemacht. Ich kam in die Public-Relations-Abteilung von General Electric in Schenectady im Staat New York, und ich trat der Freiwilligen Feuerwehr in dem Örtchen Alplaus bei, wo ich mein erstes Haus kaufte. Mein Chef war einer der härtesten Typen, die ich je kennengelernt habe. Er hatte als Oberstleutnant die Öffentlichkeitsarbeit für Baltimore gemacht. Noch während meiner Zeit in Schenectady wurde er Mitglied der Niederländischen Reformierten Kirche, und das ist wirklich eine sehr strenge Kirche.

Manchmal fragte er mich hämisch, warum ich nicht Offizier geworden sei. Als hätte ich etwas verbrochen.

Meine Frau und ich waren unseren Babyspeck inzwischen los. Das waren unsere mageren Jahre. Viele unserer Freunde waren dürre heimgekehrte Soldaten und ihre dürren Frauen. Die nettesten Kriegsveteranen in Schenectady, die freundlichsten und lustigsten, diejenigen, die den Krieg am meisten verabscheuten, waren jene, die wirklich gekämpft hatten.

Ich schrieb damals an die Air Force und bat um Einzelheiten über den Angriff auf Dresden, ich wollte wissen, wer den Befehl gegeben hatte, wie viele Flugzeuge beteiligt gewesen waren, mit welcher Begründung sie angegriffen und was sie erreicht hatten, und so weiter. Die Antwort kam von einem Mann, der wie ich für Public Relations zuständig war. Er schrieb, dass die Information leider noch immer der strengsten Geheimhaltung unterliege.

Ich las den Brief meiner Frau vor und sagte: »Geheimhaltung? Mein Gott – vor wem denn?«

Wir waren damals Vereinigte Weltföderalisten. Was wir heute sind, weiß ich nicht. Telefonisten, glaube ich. Wir telefonieren sehr viel, ich zumindest, spät am Abend.

Etwa zwei Wochen nachdem ich meinen alten Kriegskameraden Bernard V. O’Hare angerufen hatte, fuhr ich tatsächlich zu ihm. Es muss ungefähr 1964 gewesen sein – jedenfalls im letzten Jahr der New Yorker Weltausstellung. Eheu, fugaces labuntur anni. Ich heiße Yon Yonson. Es war einmal ein Mann aus Lund.

Ich nahm zwei kleine Mädchen mit, meine Tochter Nancy und ihre beste Freundin, Allison Mitchell. Sie hatten Cape Cod noch nie verlassen. Als wir einen Fluss sahen, mussten wir anhalten, damit sie eine Weile an seinem Ufer stehen und darüber nachdenken konnten. Sie hatten noch nie Wasser in dieser länglichen und schmalen, salzlosen Form gesehen. Der Fluss war der Hudson. Es gab Karpfen darin, die wir sehen konnten. Sie hatten die Größe von Atom-U-Booten.

Wasserfälle sahen wir auch, Wildbäche, die über Felskanten ins Delaware-Tal stürzten. Es gab so viel zu sehen – aber dann mussten wir weiter, immer weiter. Die kleinen Mädchen trugen hübsche weiße Kleider und hübsche schwarze Schuhe, sodass Fremde sofort sehen würden, wie lieb sie waren. »Wir müssen weiter, Kinder«, sagte ich. Und wir fuhren weiter.

Und die Sonne ging unter, und wir aßen bei einem Italiener, und dann klopfte ich an die Tür des wunderschönen Backsteinhauses von Bernard V. O’Hare. Ich hatte eine Flasche irischen Whiskey in der Hand, wie eine Tischglocke.

Ich lernte Mary kennen, seine sehr nette Frau, der ich dieses Buch widme. Ich widme es auch Gerhard Müller, dem Taxifahrer aus Dresden. Mary O’Hare ist ausgebildete Krankenschwester, was für eine Frau eine wirklich hübsche Sache ist.

Mary machte den beiden kleinen Mädchen, die ich mitgebracht hatte, Komplimente, führte sie zu ihren eigenen Kindern und schickte alle zum Spielen und Fernsehen nach oben. Erst als die Kinder weg waren, spürte ich, dass Mary mich nicht mochte oder dass ihr irgendetwas an diesem Abend nicht passte. Sie war höflich, aber distanziert.

»Ihr habt hier ein sehr gemütliches Haus«, sagte ich, was auch stimmte.

»Ich habe euch ein Eckchen zurechtgemacht, wo ihr euch ungestört unterhalten könnt«, sagte sie.

»Prima«, sagte ich und hatte zwei Ledersessel vor Augen, ein Kaminfeuer in einem getäfelten Zimmer, wo zwei alte Soldaten trinken und plaudern könnten. Aber dann führte sie uns in die Küche. Sie hatte zwei unbequeme Stühle an einen Küchentisch mit weißer Porzellanplatte geschoben. Diese Tischplatte reflektierte das grelle Licht einer darüberhängenden Zweihundert-Watt-Birne. Es war, als hätte Mary einen Operationsraum hergerichtet. Auf den Tisch stellte sie ein einziges Glas, für mich. O’Hare könne diese harten Sachen seit dem Krieg nicht mehr trinken, meinte sie.

Also setzten wir uns. O’Hare war verlegen, er wollte mir aber nicht verraten, wo das Problem lag. Ich konnte mir nicht erklären, was Mary so gegen mich aufgebracht hatte. Ich war ein freundlicher Familienvater. Ich war nicht geschieden. Ich war kein Säufer. Ich hatte ihren Mann im Krieg nicht ein einziges Mal übers Ohr gehauen.

Sie schenkte sich eine Cola ein und machte eine Menge Krach, als sie den Eiswürfelbehälter gegen die Stahlspüle knallte. Dann verschwand sie in einem anderen Teil des Hauses. Sie blieb aber nicht still sitzen. Sie ging durch das ganze Haus, öffnete und schloss Türen und rückte sogar Möbel, um ihrem Ärger Luft zu machen.

Ich fragte O’Hare, was ich gesagt oder getan hätte, dass sie sich so verhielt.

»Es ist alles in Ordnung«, antwortete er, »mach dir keine Gedanken. Es hat nichts mit dir zu tun.« Das war nett von ihm. Es war eine Lüge. Es hatte natürlich mit mir zu tun.

Also schenkten wir Mary keine weitere Beachtung und versuchten, uns an den Krieg zu erinnern. Ich trank ein, zwei Gläser von dem Zeug, das ich mitgebracht hatte. Manchmal grinsten wir und lachten in uns hinein, als kämen die alten Kriegsgeschichten wieder. Uns fielen aber keine guten Geschichten ein. O’Hare erinnerte sich an einen Typen, der in Dresden zu viel Wein gesoffen hatte, das war vor dem Luftangriff. Wir mussten ihn in einer Schubkarre nach Hause bringen. Für ein Buch war das zu wenig. Ich erinnerte mich an zwei russische Soldaten, die eine Uhrenfabrik geplündert hatten. Sie hatten einen Pferdekarren voller Uhren. Sie waren glücklich und besoffen. Sie rauchten riesige Zigaretten, die sie aus Zeitungspapier gedreht hatten.

Das war so ziemlich alles, woran wir uns erinnerten, und Mary lärmte immer noch durchs Haus. Schließlich tauchte sie wieder in der Küche auf, um sich noch eine Cola zu holen. Sie nahm einen weiteren Behälter aus dem Eisfach, obwohl noch genug Eis da war, und knallte ihn auf die Spüle.

Dann sah sie mich an und ließ mich merken, wie sehr sie sich ärgerte und dass der Ärger mir galt. Sie hatte offenbar ein längeres Selbstgespräch geführt, was sie sagte, war deshalb nur Fragment. »Ihr wart doch kleine Kinder damals!«, sagte sie.

»Was?«, sagte ich.

»Ihr wart kleine Kinder im Krieg, nichts weiter – wie die da oben!«

Ich nickte, sie hatte recht. Wir waren tatsächlich dumm und völlig unbeleckt gewesen, damals im Krieg, als unsere Kindheit zu Ende ging.

»Aber das wirst du natürlich so nicht schreiben, nicht wahr?« Das war keine Frage, es war ein Vorwurf.

»Ich … ich weiß es nicht«, sagte ich.

»Aber ich«, sagte sie. »Du wirst so tun, als wärt ihr Männer gewesen, nicht Kinder, und im Film werdet ihr dann von Frank Sinatra gespielt und John Wayne, oder von irgendwelchen anderen alternden Dreckskerlen, die sich für Stars halten und den Krieg toll finden. Und der Krieg wird einfach wunderbar aussehen, und dann wird es noch viel mehr davon geben. Aber es werden nicht Helden sein, die kämpfen, sondern Kinder. Kleine Kinder, wie unsere oben.«

Da begriff ich. Es war der Krieg, der sie so zornig machte. Sie wollte nicht, dass ihre Kinder oder irgendwelche anderen Kinder im Krieg getötet werden. Und sie glaubte, dass Bücher und Filme diese Kriege teilweise beförderten.

Und deshalb hob ich meine rechte Hand zum Schwur und gab ihr folgendes Versprechen: »Mary«, sagte ich, »ich glaube eigentlich nicht, dass dieser Roman, den ich schreibe, jemals fertig wird. Ich habe bestimmt schon fünftausend Seiten geschrieben, und ich habe sie alle weggeschmissen. Ich gebe dir aber mein Wort: Falls ich es doch noch schaffen sollte, wird es für Frank Sinatra oder John Wayne keine Rollen geben.«

»Ich sag dir was«, setzte ich hinzu. »Ich nenne das Buch Der Kinderkreuzzug.«

So wurden wir Freunde.

O’Hare und ich kramten nicht weiter in unseren Erinnerungen, wir wechselten ins Wohnzimmer und unterhielten uns über andere Dinge. Vor allem interessierte uns der historische Kinderkreuzzug. O’Hare sah in einem Buch nach, das er besaß, Zeichen und Wunder: Aus den Annalen des Wahns von Charles Mackay, Doktor der Rechte. Es war erstmalig 1841 in London erschienen.

Mackay hatte gegen alle Kreuzzüge etwas. Den Kinderkreuzzug fand er nur ein bisschen schlimmer als die zehn Kreuzzüge für Erwachsene. O’Hare las diese schöne Passage laut vor:

In den feierlichen Annalen der Geschichte lesen wir, dass die Kreuzfahrer nichts anderes waren als unwissende und brutale Männer, dass ihre Motive einer ungezügelten Bigotterie entsprangen und ihr Weg ein blut- und tränenreicher war. Die Dichter dagegen verbreiten sich über ihre Frömmigkeit und ihr Heldentum und schildern in den prächtigsten, leidenschaftlichsten Farben ihre Tugend und ihren Edelmut, die unvergängliche Ehre, die sie erwarben, und ihre großen Verdienste um die Christenheit.

Und dann las O’Hare Folgendes: Und was brachten all diese Anstrengungen ein? Europa gab Millionen dafür aus und vergoss das Blut von zwei Millionen Menschen; und eine Handvoll streitsüchtiger Ritter besetzte Palästina für gerade einmal hundert Jahre!

Mackay berichtete, dass der Kinderkreuzzug 1213 begann, als zwei Mönche auf die Idee kamen, in Deutschland und Frankreich Heere von Kindern aufzustellen, um sie in Nordafrika als Sklaven zu verkaufen. Dreißigtausend meldeten sich freiwillig, sie glaubten, sie würden nach Palästina ziehen. Zweifellos handelte es sich um jene arbeitsscheuen und verwaisten Kinder, von denen es in den Weltstädten nur so wimmelte, schrieb Mackay, Straßenkinder ohne Skrupel und Moral, die zu allem bereit waren.

Papst Innozenz III. glaubte auch, dass sie nach Palästina gingen, und er war begeistert. »Diese Kinder wachen, während wir schlafen!«, sagte er.

Die meisten dieser Kinder wurden in Marseille eingeschifft, etwa die Hälfte ertrank bei Schiffbrüchen. Die andere Hälfte erreichte Nordafrika und wurde verkauft.

Aufgrund eines Missverständnisses meldeten sich einige Kinder in Genua, wo keine Sklavenschiffe warteten. Sie wurden von freundlichen Menschen verpflegt und untergebracht. Die Kinder mussten einige Fragen beantworten, bekamen ein wenig Geld und eine Menge Ratschläge und wurden nach Hause geschickt.

»Ein Hoch auf die guten Menschen von Genua!«, sagte Mary O’Hare.

Ich schlief in dieser Nacht in einem der Kinderzimmer. O’Hare hatte mir ein Buch auf den Nachttisch gelegt. Es hieß Dresden: Geschichte, Oper, Gemäldegalerie, von Mary Endell. Es war 1908 erschienen, und das Vorwort begann:

Es ist zu hoffen, dass dieses Büchlein sich als nützlich erweist. Es versucht, einer englischsprachigen Leserschaft einen Überblick darüber zu verschaffen, wie sich Dresdens Architektur zu dem entwickelt hat, was sie heute ist, und wie die Stadt durch das Genie einiger weniger Männer zu seiner heutigen musikalischen Blüte gekommen ist. Es wirft zudem ein Schlaglicht auf einige zeitlose Meisterwerke der Kunst, die die Gemäldegalerie zu einem erbaulichen Ort für jene Besucher macht, die hoffen, einen bleibenden Eindruck davonzutragen.

Weiter unten erfuhr ich etwas über die Geschichte der Stadt:

Im Jahr 1760 wurde Dresden von den Preußen belagert. Die Beschießung begann am fünfzehnten Juli. Die Gemäldegalerie ging in Flammen auf. Viele der Bilder waren nach Königstein gebracht worden, doch einige wurden durch Bombensplitter ernstlich beschädigt – nicht zuletzt die »Taufe Christi« von Francia. Des Weiteren brannte der imposante Turm der Kreuzkirche, von dem aus die Bewegungen des Feindes Tag und Nacht beobachtet worden waren. Er stürzte später ein. Die Frauenkirche, von deren gewölbter Steinkuppel die preußischen Geschosse abprallten wie Regentropfen, hielt im Gegensatz zum traurigen Schicksal der Kreuzkirche dem Angriff stand. Als Friedrich vom Fall der Stadt Glatz, dem Dreh- und Angelpunkt seines Eroberungsfeldzugs, erfuhr, war er schließlich gezwungen, die Belagerung abzubrechen. »Auf nach Schlesien, damit wir nicht alles verlieren.«

Die Verwüstung von Dresden war grenzenlos. Als der junge Student Goethe die Stadt besuchte, fand er noch immer traurige Ruinen vor. »Von der Kuppel der Frauenkirche sah ich diese leidigen Trümmer zwischen die schöne städtische Ordnung hineingesät: da rühmte mir der Küster die Kunst des Baumeisters, welcher Kirche und Kuppel auf einen so unerwünschten Fall schon eingerichtet und bombenfest erbaut hatte. Der gute Sakristan deutete mir alsdann auf Ruinen nach allen Seiten und sagte bedenklich lakonisch: Das hat der Feind gethan!«

Am folgenden Morgen überquerten die beiden Mädchen und ich den Delaware genau an der Stelle, wo George Washington ihn überquert hatte. Wir besuchten die New Yorker Weltausstellung, blickten in die Vergangenheit, wie sie von der Ford Motor Company und Walt Disney dargestellt wurde, und ließen uns von General Motors die Zukunft zeigen.

Ich aber hatte die Gegenwart im Sinn und fragte mich: wie breit sie war, wie tief sie war, wie viel ich von ihr behalten durfte.

Danach unterrichtete ich zwei Jahre lang Kreatives Schreiben am berühmten Writers’ Workshop der Universität von Iowa. Ich geriet in wunderschöne Schwierigkeiten, worauf ich die Uni wieder verließ. Mein Kurs fand nachmittags statt, vormittags schrieb ich. Niemand durfte mich stören. Ich schrieb an meinem berühmten Buch über Dresden.

Irgendwo dazwischen gab mir ein netter Mann namens Seymour Lawrence einen Vertrag über drei Bücher, und ich sagte: »Gut, das erste dieser drei Bücher wird mein berühmter Dresden-Roman sein.«

Die Freunde von Seymour Lawrence nennen ihn »Sam«. Und jetzt also sage ich zu Sam: »Sam – hier ist das Buch.«

Es ist so kurz und wirr und schrill, Sam, weil es über ein Massaker nichts Intelligentes zu sagen gibt. Alle sind ja tot und haben nichts mehr zu sagen und nichts mehr zu wollen. Es herrscht vollkommene Stille nach dem Massaker, das bleibt nicht aus. Wenn da nicht die Vögel wären.

Und was sagen die Vögel? Was eben zu einem Massaker zu sagen ist? So etwas wie »Tschilp-tschilp«?

Ich habe meinen Söhnen gesagt, dass sie unter keinen Umständen an Massakern teilnehmen dürfen und dass sie die Nachricht von einem Massaker an Feinden nicht mit Genugtuung oder Schadenfreude erfüllen soll.

Ich habe ihnen auch gesagt, dass sie nicht für Firmen arbeiten sollen, deren Maschinen solche Massaker möglich machen, und dass sie jeden verachten sollen, der meint, dass wir derartige Maschinen brauchen.

Wie gesagt: Vor kurzem war ich mit meinem Freund O’Hare in Dresden. Es gab eine Menge zu lachen in Hamburg und West-Berlin und Ost-Berlin und Wien und Salzburg und Helsinki und selbst in Leningrad. Die Reise hat mir viel gebracht, weil ich viele authentische Orte gesehen habe, in denen die erfundenen Geschichten spielen können, die ich noch schreiben werde. Eine wird Russisches Barock heißen, eine andere Küssen verboten und eine weitere Dollar-Bar und eine weitere Wenn es der Unfall will, und so weiter.

Und so weiter.

Ein Flugzeug der Lufthansa sollte von Philadelphia über Boston nach Frankfurt fliegen. O’Hare sollte in Philadelphia an Bord gehen, und ich sollte in Boston zusteigen, dann wären wir so weit gewesen. Aber Boston war im Nebel versunken, das Flugzeug flog von Philadelphia direkt nach Frankfurt. Und ich wurde im Nebel von Boston zur Unperson, und die Lufthansa lud mich und einige weitere Unpersonen in einen Kleinbus und fuhr uns zu einem Motel, wo wir eine Unnacht verbrachten.

Die Zeit wollte nicht vergehen. Irgendjemand spielte mit den Weckern, nicht nur mit den elektrischen Weckern, sondern auch mit denen zum Aufziehen. Der große Zeiger meiner Uhr ruckte einmal, und ein Jahr verging, und dann ruckte er wieder.

Ich konnte nichts tun. Als Erdling konnte ich gar nicht anders, als alles zu glauben, was Uhren – und Kalender – mir mitteilten.

Ich hatte zwei Bücher dabei, die ich im Flugzeug lesen wollte. Eins davon waren die Gesammelten Gedichte von Theodore Roethke, und darin las ich:

Ich erwache in den Schlaf und fasse langsam Fuß.

Ich spüre mein Geschick in dem, was mich nicht schrecken kann.

Ich suche mir kein Ziel und komme trotzdem an.

Das andere Buch war Céline und seine Vision von Erika Ostrovsky. Céline war ein tapferer französischer Soldat im Ersten Weltkrieg – bis er sich den Schädel brach. Danach konnte er nicht mehr schlafen, und in seinem Kopf waren Geräusche. Er wurde Arzt. Tagsüber behandelte er die Armen, und nachts schrieb er groteske Romane. Keine Kunst ist möglich, schrieb er, ohne einen Tanz mit dem Tod.

Die Wahrheit ist der Tod, schrieb er. Ich habe mich gegen ihn gewehrt, solange es mir möglich war … habe mit ihm getanzt und ihm Girlanden umgelegt, ich habe ihn herumgewirbelt … mit Bändern und Schleifen geschmückt und verzückt …

Er war ein Zeitbesessener. Miss Ostrovsky erinnerte mich an die fantastische Szene in Tod auf Kredit, wo Céline versucht, der Geschäftigkeit der Menschen auf einer belebten Straße Einhalt zu gebieten. Er schreit auf dem Papier: Sie sollen aufhören … sie dürfen sich überhaupt nicht mehr bewegen … Da, die sollen erstarren … endgültig! … Damit sie niemals mehr verschwinden!

Ich blätterte in der Gideon-Bibel in meinem Motelzimmer, auf der Suche nach Geschichten von großen Verheerungen.