15,99 €

Mehr erfahren.

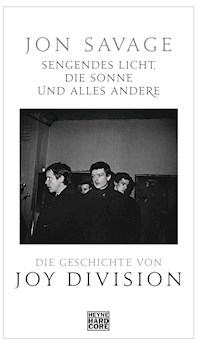

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

Joy Division gelten bis heute als einflussreichste Protagonisten des Post-Punk und Bezugspunkt für nachfolgende Entwicklungen wie Gothic Rock, Dark Wave oder Indie-Rock. Obwohl die Band nur zwei offizielle Studioalben aufnahm, sorgten diese und einige legendenumwitterte Liveauftritte dafür, dass Joy Division zur aufregendsten Undergroundband ihrer Zeit aufstiegen. Doch kurz vor der ersten großen Amerika-Tour nahm sich Sänger Ian Curtis das Leben.

Der Musikjournalist Jon Savage hat zahlreiche Interviews mit zentralen Figuren der Joy-Division-Geschichte zu einer umfassenden Oral History zusammengestellt. Entstanden ist die beeindruckende Geschichte einer Band, die eine ganze Generation bewegte und das Bild der Stadt Manchester entscheidend prägte. Und es ist auch der niederschmetternde Bericht über Krankheit und innere Dämonen, die einen charismatischen Sänger und visionären Texter dazu brachten, der Welt zu entfliehen.»

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 525

Ähnliche

Das Buch

Joy Divison tauchten Mitte der Siebzigerjahre in Manchester auf und sorgten zusammen mit dem Label Factory dafür, dass die graue Industriestadt in den Fokus der Öffentlichkeit rückte. Bis heute gelten sie als einflussreichste Protagonisten des Post-Punk und Bezugspunkt für nachfolgende Entwicklungen wie Gothic Rock, Dark Wave oder Indie-Rock. Obwohl die Band nur zwei offizielle Studioalben aufnahm, sorgten diese und einige legendenumwitterte Liveauftritte dafür, dass Joy Division zur aufregendsten Undergroundband ihrer Zeit aufstiegen. Doch kurz vor der ersten großen Amerika-Tour nahm sich Sänger Ian Curtis das Leben.

In Sengendes Licht, die Sonne und alles andere hat Jon Savage Interviews mit zentralen Figuren der Joy-Division-Geschichte aus den letzten dreißig Jahren zu einer Oral History zusammengestellt, darunter Bernard Sumner, Peter Hook, Stephen Morris, Deborah Curtis, Paul Morley, Tony Wilson, Terry Mason, Rob Gretton und Martin Hannett. Es ist die Erzählung einer Band, die das Bild einer ganzen Stadt bestimmte, wie diese Band auf ungewöhnliche Art zusammenfand, wie ihre Musik eine ganze Generation bewegte, wie junge Menschen mit elektrischen Gitarren und literarischen Vorlieben die Welt veränderten. Und es ist auch die niederschmetternde Geschichte, wie Krankheit und innere Dämonen einen charismatischen Sänger und visionären Texter dazu brachten, der Welt zu entfliehen.

Der Autor

Jon Savage, geboren 1953 in London, ist ein britischer Pop-Musikjournalist und Publizist. Für die Musikzeitschriften Sounds, New Musical Express und Melody Maker war er von 1977 bis in die 1980er hinein tätig. Seither schreibt Savage regelmäßig als Popmusik-Kritiker für britische Tageszeitungen wie The Observer und den New Statesman sowie das Magazin Mojo. Bekannt wurde er vor allem durch seine vielbeachteten Bücher England‘s Dreaming: Anarchie, Sex Pistols, Punk Rock sowie Teenage: Die Erfindung der Jugend.

JON SAVAGE

SENGENDES LICHT, DIE SONNE UND ALLES ANDERE

DIE GESCHICHTE VON

JOY DIVISION

Aus dem Englischen

von Conny Lösch

WILHELM HEYNE VERLAG

MÜNCHEN

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel THIS SEARING LIGHT, THE SUN AND EVERYTHING ELSE. JOY DIVISION – THE ORAL HISTORYbei Faber & Faber, London

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Unter www.heyne-hardcore.de finden Sie das komplette Hardcore-Programm, den monatlichen Newsletter sowie alles rund um das Hardcore-Universum.

Weitere News unter www.heyne-hardcore.de/facebook

Copyright © 2019 by Jon Savage

Copyright © 2020 der deutschsprachigen Ausgabe

by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Redaktion: Thomas Brill

Lektorat: Markus Naegele

Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung des Fotos von Hermann Vaske

Fotos im Vor- und Nachsatz und Rückseite © Jon Savage

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

ISBN: 978-3-641-25046-1V001

Für Tony Wilson, der mein Leben verändert hat

INHALT

Dramatis Personae

Einführung

1 Die Sprache der Städte

2 1966 – 76

3 Juni 1976 – Juni 1977

4 Juli 1977 – April 1978

5 Mai – Juni 1978

6 Juni – Dezember 1978

7 Oktober 1978 – Mai 1979

8 Juni – September 1979

9 Oktober – November 1979

10 November 1979 – Februar 1980

11 Februar – März 1980

12 April – Mai 1980

13 Mai 1980

Quellen

Danksagung

DRAMATIS PERSONAE

In der Reihenfolge ihres Auftretens:

Bernard Sumner: Joy Division

Peter Hook: Joy Division

Stephen Morris: Joy Division

Deborah Curtis: Ehefrau von Ian Curtis; Zeitzeugin

Tony Wilson: Moderator, Granada Television; Mitbegründer von Factory Records

C.P. Lee: Alberto y Lost Trios Paranoias

Peter Saville: Artdirector und Mitbegründer von Factory Records

Paul Morley: Autor, New Musical Express

Liz Naylor: Autorin, »No City Fun«

Terry Mason: Tourmanager von Joy Division

Iain Gray: Zeitzeuge

Ian Curtis: Joy Division

Mark Reeder: Factory Deutschland

Michael Butterworth: Buchhändler

Martin Hannett: Produzent für Factory Records

Pete Shelley: Buzzcocks

Alan Hempsall: Crispy Ambulance

Richard Boon: Manager der Buzzcocks

Kevin Cummins: Fotograf

Jeremy Kerr: A Certain Ratio

Bob Dickinson: Autor, New Manchester Review

Richard Searling: Grapevine Records, DJ im Wigan Casino

Rob Gretton: Manager von Joy Division, Mitbegründer von Factory Records

Lesley Gilbert: Freundin von Rob Gretton; Zeitzeugin

Richard Kirk: Cabaret Voltaire

Malcolm Whitehead: Filmemacher

Jon Wozencroft: Zeitzeuge

Lindsay Reade: Ehefrau von Tony Wilson; Zeitzeugin

Jill Furmanovsky: Fotografin

Dave Simpson: Zeitzeuge

Mary Harron: Autorin, Melody Maker

Annik Honoré: Zeitzeugin

Gillian Gilbert: Freundin von Stephen Morris; Zeitzeugin

Anton Corbijn: Fotograf

Daniel Meadows: Fotograf

Dylan Jones: Zeitzeuge

EINFÜHRUNG

Bernard Sumner: Obwohl wir erwarteten, dass uns die Musik einfach zuflog, hatten wir kein großes Interesse an dem Geld, das wir vielleicht einmal damit verdienen würden. Wir wollten einfach etwas machen, das schön anzuhören war und uns emotional berührte. Karriere oder so was hat uns nicht interessiert. Wir haben keinen einzigen Tag im Voraus geplant.

Peter Hook: Ian hat die Impulse gegeben. Wir nannten ihn »den Entdecker«. Er sagte zum Beispiel so was wie: »Klingt gut, wir nehmen noch ein bisschen Gitarre dazu.« Wir wussten nicht, was gut klang, aber er schon, weil er einfach nur zugehört hat. Das hat das Songwriting beschleunigt. Es gab immer einen, der zugehört hat. Ich kann’s nicht erklären, das war reines Glück. Hatte gar keinen bestimmten Grund. Wir haben uns das ehrlich nicht überlegt, es ist einfach so gekommen.

Stephen Morris: Er war eher zurückhaltend mit dem, was er geschrieben hat. Ich glaube, mit Bernard hat er ein bisschen über die Songs gesprochen. Er war ganz anders, als er auf der Bühne gewirkt hat. Bevor er zwei bis drei Starkbier getrunken hatte, war er schüchtern. Danach kam er ein bisschen in Fahrt. Als ich Ian zum ersten Mal auf der Bühne sah, konnte ich’s kaum glauben. Er hatte sich in eine wilde Windmühle verwandelt.

Deborah Curtis: Er war sehr ehrgeizig, wollte einen Roman schreiben, Songs schreiben. Und es schien ihm sehr leicht zu fallen. Bei Joy Division kam das alles für ihn zusammen.

Tony Wilson: Ich weiß immer noch nicht, wo Joy Division eigentlich herkam.

1

DIE SPRACHE DER STÄDTE

Fabriklandschaft, Greater Manchester, Oktober 1977 (Jon Savage)

Tony Wilson: Ich denke, dass im französischen Situationismus der Fünfzigerjahre die Psychogeografie und die Stadt als Konzept im Zentrum standen, und genauso gehörte auch die im Niedergang begriffene Stadt zum Leben von Joy Division: Das waren Jungs aus Macclesfield und Salford, und dann war da noch die Stadt – Manchester. Sie zieht sich thematisch durch das Ganze hindurch, Manchester als die archetypische moderne Stadt.

C.P. Lee: Früher hat man gesagt: »Was man heute in Manchester denkt, wird morgen in London gemacht.« Im neunzehnten Jahrhundert war das ja wirklich ein unglaublich innovativer Ort. In Salford, das nicht zu Manchester gehört, aber direkt daneben liegt, gab es die erste Straßenbeleuchtung, die ersten Straßenbahnen. All das kam aus Manchester: der soziale Wohnungsbau, die erste öffentliche Leihbibliothek – viele großartige Innovationen, die wir für Erfindungen des zwanzigsten Jahrhunderts halten, sind dort im neunzehnten Jahrhundert entstanden.

Aber gleichzeitig birgt das alles auch ein Spannungsverhältnis. Ein Spannungsverhältnis, das um den Pöbel herum entsteht, die Arbeiterklasse. Sie tritt als Meute auf. Einige führende Persönlichkeiten in Manchester wollten mit diesen Leuten arbeiten und vieles verbessern, die Stadt nach vorne bringen, aber es gab andere, die den Pöbel für sehr gefährlich hielten, wodurch Spannungen entstanden.

Ein Viertel wie Angel Meadows heißt so, weil die Toten so dicht unter der Erde lagen, dass ihre Knochen herausschauten, wenn es regnete hatte und die oberste Erdschicht weggespült worden war. Das waren Gegenden, die Polizisten grundsätzlich nur zu zweit betraten. In den Dreißigerjahren war mein Vater Polizist und musste dort mit einem Kollegen auf Streife gehen. Um drei Uhr morgens saßen die Leute noch draußen, und mein Vater fragte: »Wieso sitzen die da?« Der andere meinte: »Die bleiben so lange sitzen, bis sie vollgesoffen sind, damit sie trotz der Bettwanzen schlafen können.«

Man hatte also eine innovative, wohlhabende Stadt, was der Baumwollindustrie zu verdanken war. Manchester wurde ja auch Cottonopolis genannt, war entstanden mit Blick auf die Zukunft, durch Visionen von der Zukunft. Es gab fantastische Errungenschaften wie den Ship Canal. Dreißig Meilen weit entfernt liegt das Meer direkt vor Liverpool, aber Manchester hat nicht untätig zugesehen. Man hat sich gesagt: »Wir bringen das Meer in die Stadt«. Und hat den Ship Canal gebaut, einfach fantastisch.

In Salford gab es Hafenanlagen, weshalb es auch Barbary Coast genannt wurde. Dort lebten lauter dunkelhäutige Matrosen aus Indien, auch viele Italiener, Spanier und andere Menschen aus dem Mittelmeerraum, die mit Ohrringen und Halstüchern herumspaziert sind, das war fantastisch. Männer mit Affen auf den Schultern. Dank der Hafenanlagen kamen sie alle nach Manchester, und die Stadt wurde zu einem unglaublich opulenten Schmelztiegel der unterschiedlichsten Einflüsse und Stile. Gleichzeitig barg sie aber auch viele Schattenseiten für die Arbeiterklasse, die nicht unbedingt was vom Kuchen abbekommen hat.

Anfang des neunzehnten Jahrhunderts entwickelte sich eine riesige politische Bewegung, zunächst im englischen Nordwesten. Die Chartisten und die Befürworter des Freihandels wollten im Prinzip genau das, was wir jetzt haben, nämlich ein allgemeines, freies Wahlrecht. 1819 veranstalteten sie eine Massendemonstration auf dem St. Peter’s Field in Manchester. Und was macht man, wenn Leute das Wahlrecht fordern? Man schickt ihnen die Kavallerie auf den Hals. Die Kavallerie hat die dort Versammelten massakriert. Hunderte wurden verletzt, fünfzehn starben, wahrscheinlich sogar mehr.

Das Ganze wurde mit dem Bau der Manchester Free Trade Hall gefeiert, sie wurde zu einem gewaltigen Epizentrum der psychogeografischen Energie. Alle wichtigen Künstler und Musiker des zwanzigsten Jahrhunderts sind dort aufgetreten. Außerdem war sie ein Ort der politischen Auseinandersetzungen. Wenn die Gewerkschaften streikten, hielten sie dort ihre Versammlungen ab. Louis Armstrong hat dort gespielt, Bob Dylan wurde 1966 ausgebuht und ausgepfiffen. 1976 traten die Sex Pistols in der Free Trade Hall auf, und 1996 segnete der Dalai Lama dort die Menschen aus Manchester.

Sie wurde auf einem blutigen Schlachtfeld errichtet. Das ist es auch, was Manchester so einzigartig macht, weil es diese unglaubliche Dichotomie zwischen Besitzenden und Besitzlosen gibt, den Reichen und den Armen, den Denkern und den Nicht-Denkern. Dieses Spannungsverhältnis und diese Energie haben Manchester zu der lebendigen und bedeutenden Stadt gemacht, die sie heute ist.

Tony Wilson: Bei zwei Begriffen dachte man immer an die Städte im englischen Norden, insbesondere an Manchester. Der eine war »Slum« – ich hab noch im Ohr, wie Laurence Olivier auf Granada TV in einem Stück von Harold Pinter sagt: »You’re a slum slug.« Slums waren dreckige Wohngebiete der Arbeiterklasse. Der andere Begriff ist »Arbeitslosigkeit«. Das sind die beiden Begriffe – das »S«-Wort und das »A«-Wort –, meist in Verbindung mit »dreckig«. Manchester war eine wirklich dreckige Stadt, eine dirty, dirty old town. Ich glaube, wir mussten uns ganz schön Mühe geben, um nicht zu vergessen, dass sie historisch gesehen das Zentrum der modernen Welt war, dass wir hier die industrielle Revolution erfunden hatten; aber damit eben auch diese Zustände.

Ich bin erst vor Kurzem dazu gekommen, Elizabeth Gaskell zu lesen, ihren Roman Mary Barton. Im Prinzip entstand die Idee zum Kommunismus dadurch, dass Marx und Engels sich die ganze Scheiße angesehen haben, die erste Industriestadt.

Der große Triumph von Manchester in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts war, dass die erste große Industriestadt nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg gespalten war, und zwar aus der Perspektive ihrer Einwohner, zum Glück: Wir haben nämlich zu denen gehalten, mit denen wir keine Geschäfte gemacht haben. Unsere Geschäftspartner waren die Plantagenbesitzer, aber jedes Mal, wenn der Süden und Richmond wollten, dass wir die Konföderation anerkannten, verhinderten aufständische Arbeiter in Manchester das. Westminster machte einen Rückzieher und erkannte den Süden nicht an. Deshalb gibt es in Manchester auch einen Lincoln Square.

Die meisten Menschen in Manchester wissen gar nicht, warum wir einen Lincoln Square haben, da keiner die Inschrift lesen kann. Präsident Lincoln hat in einem Brief an die arbeitende Bevölkerung von Manchester geschrieben, sie habe zu den wichtigsten Kräften bei der Überwindung dieses Übels gehört. Und das entgegen der eigenen Interessen. Weil wir uns nicht mit unseren Geschäftspartnern, den Plantagenbesitzern, identifiziert haben, sondern glaubten, mit den schwarzen Sklaven mehr gemein zu haben, was vermutlich sehr wahr ist.

Trotzdem waren wir danach gearscht. Außerdem wurde damals die Schifffahrt, vor allem Frachttransporte, ein wichtiger ökonomischer Faktor. Es gibt eine wunderbare Statistik aus der Zeit um 1870: Der Transport einer Tonne Kohle von New York nach Liverpool kostete sechs Shilling und vier Pence; dieselbe Tonne Kohle von Liverpool nach Manchester zu befördern kostete acht Shilling und sechs Pence. Im Prinzip waren wir also dadurch gearscht, dass wir keinen Hafen hatten. Daher sagten sich ein paar Mancunians, im wahren Geist der Stadt: »Na gut, dann bauen wir eben einen Hafen in Manchester.«

Also ging’s los, und es wurde ein Kanal von der Mersey-Mündung bis nach Manchester hinein gebaut. So richtig hat das allerdings nicht funktioniert, weil die ganzen modernen Fabriken auf der Liverpooler Seite des Mersey standen und es eigentlich keinen Grund gab, den Ship Canal runterzufahren. Aber dann meinte jemand: »Warum bauen wir nicht an einem Ort, der sich besonders gut für moderne Fabriken eignet?« Und dann ist das weltweit erste Industriegebiet entstanden, Trafford Park war das, und dadurch kam dann auch der Ship Canal in Schwung. Das Geschäft meiner Eltern befand sich eine halbe Meile von der Hafeneinfahrt in Salford entfernt.

Bernard Sumner: Weil alles so hässlich war, hielt man ständig nach etwas Schönem Ausschau, wenn auch vielleicht nur unterbewusst. Ich glaube, bis ich ungefähr neun war, hatte ich noch keinen Baum gesehen. Ich war von Fabriken umgeben, und da war nichts Schönes, gar nichts. Man hatte also eine Wahnsinnssehnsucht nach schönen Dingen, weil man sich halb in einem Zustand der sensorischen Deprivation befand, dadurch dass man in einer so brutalen Umgebung aufwuchs. Und wenn man doch mal was Schönes sah oder hörte, dachte man, »oh, eine neue Erfahrung«, und war total dankbar dafür.

Ich weiß noch, wie ich als Scooter Boy mit meinem Roller aufs Moor rausgefahren bin und gar nicht fassen konnte, wie weit man dort in die offene Landschaft schaut. Durch den Scooter hatte ich auf einmal die Freiheit, mich zu bewegen, mitten im Winter aufs Moor rauszufahren, die Schule zu schwänzen. Überall lag dort Schnee. Ich bin da hochgefahren, hab mich einfach nur umgesehen und gedacht: »Wahnsinnig schön.« Das ist mir bis heute geblieben.

Die Berge sind der Zufluchtsort vor all dem Schrecklichen, der toten Industrielandschaft von Salford und weiten Teilen von Manchester; der krasse Gegensatz zwischen dem Moor und dem Industriedreck, von dem wir in den Sechzigerjahren umgeben waren. Ich weiß noch, wie mir mal jemand auf dem Nachhauseweg von der Schule erzählt hat, dass Salford als größter Slum Europas galt, und ich konnte es nicht glauben, weil ich ja dort gelebt habe. Ich hab mal gelesen, in Salford wohnen sei so, als würde man siebzig Zigaretten pro Tag rauchen.

Tony Wilson: Salford und Manchester sind praktisch dasselbe. Im Hubschrauber müsste man schon sehr tief fliegen, um den River Irwell zu erkennen, der die beiden Städte trennt, und trotzdem gab es früher Konflikte. Wenn jemand in Amerika sagte, »ach, du kommst aus Manchester?«, haben Leute wie ich geantwortet: »Nein, ich komme aus Salford.« – »Ist doch dasselbe.« – »Nein, ist es nicht.« Salford hatte seinen eigenen Stolz; es war bereits achthundert Jahre vor Manchester eine echte Stadt gewesen, wirkte jetzt aber wie eine Arbeitersiedlung am Rande des urbanen Zentrums von Manchester.

Zu den Eigentümlichkeiten dieser ganzen Entwicklung, der Erneuerung dieser ganzen Stadtregion, wie wir das jetzt nennen, gehört auch, dass Mitte der Achtziger Leute wie ich plötzlich gesagt haben: »Ich komme aus Manchester.« Da stand dann der Begriff »Manchester« für das gesamte Projekt, das Projekt des Wiederaufbaus dieser extrem vernachlässigten, schmutzigen, heruntergekommenen Gegend von Manchester und Salford.

Bernard Sumner: Ich bin in Salford aufgewachsen, in Lower Broughton, in der Alfred Street 11, bei meinen Großeltern und meiner Mutter. Und das war sogar gut. Eigentlich müsste ich sagen: »O Gott, es war schrecklich, so ein trister, fürchterlicher Ort. Überall nur Fabriken.« Am Ende unserer Straße war eine Chemiefabrik, am anderen Ende wohnte eine Verbrecherfamilie, aber das hat das Leben dort interessant gemacht.

Damals lebten eine Menge witzige Gestalten dort, und es gab viele Pubs, ganz in der Nähe vom River Irwell, an dem einen im Sommer auch unzählige Stechmücken quälten, das weiß ich noch. Aber man konnte überall zu Fuß hingehen. Meine Grundschule war ungefähr fünf Minuten von zu Hause entfernt, was mich nicht davon abgehalten hat, jeden Tag zu spät zu kommen. Ich hab deshalb immer schrecklichen Ärger bekommen, und die Lehrer meinten: »Aber du wohnst doch nur fünf Minuten entfernt, wie ist das denn möglich?«

Eigentlich war’s wirklich lustig da, konnte aber auch brutal sein. Einmal wurde ich von einer mit Speeren bewaffneten Bande gejagt, das war schon ganz schön beängstigend. Einmal auch von Typen mit Säbeln, Frauen standen auf der Straße und stritten, Leute wurden mit Eisenstangen verprügelt, aber ich würde trotzdem jederzeit wieder dorthin ziehen. Wenigstens gab’s keine Schusswaffen. Es ging derbe zu – ich weiß, das ist ein Klischee –, aber es herrschte auch ein ganz fantastischer Gemeinschaftssinn.

In den Sechzigerjahren hat wohl jemand bei der Verwaltung festgestellt, dass die Chemiefabrik, meine Straße und mein ganzes Viertel der Gesundheit nicht unbedingt dienlich waren, und irgendwas musste weichen. Leider war’s mein Viertel, das daraufhin verschwand. Als ich elf war, hat meine Mutter geheiratet, deshalb sind wir aus dem Haus meiner Großeltern raus und in eine Gegend namens Greengate auf der anderes Seite des Irwell gezogen.

Das war ein Wohnblock, den ich fantastisch fand. Für mich war das, als würden wir nach New York ziehen. Dort gab’s eine Zentralheizung, wir hatten eine Badewanne und eine Wäschekammer, wo man seine Handtücher trocknen konnte. Ich dachte: »Das ist es, wie im Buckingham Palace.« Ich hab die Blocks geliebt und fand’s toll, wie Manchester umgestaltet wurde. In meinen Augen haben sie New York draus gemacht, und das war aufregend, das war die Zukunft.

Als Allererstes hab ich mich in die Wäschekammer gesetzt und die Heizung voll aufgedreht, hab so getan, als wär’s eine Sauna. Ich dachte: »Super, das ist eine Sauna, ich lebe in einem Palast.« Aber ich hatte mich geirrt. Es war furchtbar, dort zu wohnen, weil es den Gemeinschaftssinn nicht mehr gab, den wir auf der anderen Seite des Flusses noch gehabt hatten. Dort hatte jeder jeden gekannt; an einem schönen Sommertag hatten alle draußen gesessen und sich unterhalten. Das war alles weg. Es war ein Leben wie im Gefängnis. Zu Hause hatte man zwar alle Annehmlichkeiten, aber man war völlig isoliert.

Peter Hook: Ich wurde in Ordsall in Salford geboren und bin dort größtenteils auch aufgewachsen, abgesehen von den drei Jahren, die ich aus irgendeinem komischen Grund in Jamaika verbracht habe. Salford ist was Besonderes, Manchester nicht. Ich bin nicht stolz drauf. Salford hat den Ruf, sehr stur und aggressiv zu sein, wohingegen Manchester einfach Manchester ist. In Salford zu leben, war immer anstrengend. Es ist sehr arm, sehr unterdrückt, sehr industriell.

Es ist interessant, wenn Bernard sagt, dass Unknown Pleasures daher kommt, was vermutlich stimmt. Ich glaube nicht, dass Bernard und ich bewusst versucht haben, da rauszukommen. Ehrlich gesagt, waren wir mit unseren Leuten dort ganz zufrieden. Aber ich glaube, unterbewusst hat sich das doch sehr auf einen ausgewirkt.

Stephen Morris: Als ich aufgewachsen bin, sind wir immer nach Manchester und wieder zurück gefahren. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal in Manchester war, da standen diese ganzen dicht an dicht gebauten Reihenhäuser. Wenn man das nächste Mal hingefahren ist, lag nur noch ein Haufen Schutt da, und beim übernächsten Mal wurde schon wieder gebaut. Als ich noch ein Teenager war, war’s schon eine Betonfestung, ziemlich futuristisch damals. Da war das College of Music, und überhaupt war die Oxford Road in den Siebzigern ganz schön futuristisch. Es gab auch düstere Ecken, aber im Vergleich zu Macclesfield war Manchester eine glamouröse Großstadt.

Peter Saville: Geografisch ist Manchester sehr speziell. Die Stadt scheint Ringe um sich herum zu bilden. Kaum jemand hat im Zentrum von Manchester gelebt, auch in dieser Hinsicht ist die Stadt anders als London oder Liverpool oder noch ältere Städte wie Bristol. Die Wohngebiete von Manchester entwickelten sich um das unmittelbare Stadtzentrum herum. Im Verlauf des neunzehnten Jahrhunderts und auf jeden Fall im zwanzigsten Jahrhundert rückten die begehrten Wohnlagen immer weiter nach außen.

Die Stadt hat eine relativ bescheidene Größe, deshalb kann man gut am Rand von Greater Manchester leben und ist trotzdem in zwanzig bis fünfundvierzig Minuten ins Zentrum gependelt, je nach Tageszeit. Ich habe unten im Süden von Manchester gelebt, an der Grenze zu Cheshire, im Stockbroker Belt. Und als ich auf dem Art College war, fuhr ich jeden Tag ins Zentrum. Damals wusste ich das, was ich da sah, nicht wirklich zu schätzen, ich habe das eher unterbewusst aufgenommen.

Eigentlich ist es mir gar nicht aufgefallen, bis ich in der Londoner Innenstadt gelebt habe und mir klar wurde, wie viel homogener die sozialen und geografischen Bindungen sind, wenn man mitten in einer großen Stadt wie London wohnt. Erst als ich schon ein paar Jahre aus Manchester weg war, begriff ich, dass ich auf der Fahrt von den Rändern ins Zentrum praktisch jeden Tag einen Querschnitt des britischen Sozialprofils vorgeführt bekommen hatte. Auf so einer halbstündigen Fahrt nach Manchester raus oder rein sieht man viele unterschiedliche Lebensweisen und Aktivitäten: Ackerland und Vorstadt, Innenstadtbezirke, in denen das Leben schwieriger ist und den Menschen mehr abverlangt, und dann gelangt man in das von der Geschäfts- und Berufswelt, vor allem vom Einzelhandel geprägte Stadtzentrum.

Ich denke, das ist eigentlich eine ziemlich gesunde Erfahrung. Es wird nichts versteckt, das ganze Spektrum des Lebens ist da. Dort, wo ich aufgewachsen bin, habe ich eine Art romantische Sicht auf die Stadt mitbekommen, auf eine industrielle Stadt – oder zu diesem Zeitpunkt besser gesagt auf eine postindustrielle Stadt. Ich fand Fabriken und Lagerhäuser spannend. Ich musste mich ja auch nicht in einer solchen Umgebung durchs Leben schlagen. Für mich war das eine Art Skulpturenpark.

Paul Morley: Man musste nicht weit aus dem Zentrum heraus, bis einfach alles zerfallen war und es nichts mehr gab. Alles war bombardiert und nie wieder aufgebaut worden. Man hatte nicht das Gefühl, dass irgendwas wieder aufgebaut und in was Neues verwandelt werden sollte. Man hatte das Gefühl, dass es immer so bleiben würde.

Liz Naylor: Da hat niemand gewohnt, da war nichts. Das war eine postindustrielle Stadt, leer. Ich bin gerne dort herumspaziert. Ich weiß noch, wie sich das 1978 angefühlt hat, wenn ich die Tib Street entlanggegangen bin, die jetzt zum Northern Quarter gehört. Für mich wird es immer ١٩٧٨ bleiben. Und ich sehe auch wirklich noch das alte Eighth Day in All Saints vor mir, das jetzt ganz anders ist als der kleine Laden, der’s früher war.

Als junge Frau war das für mich wirklich eine unglaubliche Art, die Stadt zu erleben. Und ich war auch immer alleine. Ich hab nicht mit Freunden zusammen die Schule geschwänzt; das war eine sehr einsame Erfahrung in der Stadt, und ich hatte keine Angst davor. Ich habe ihren Zerfall sehr geliebt, weil der natürlich meiner Depression entsprochen hat. Aber ich hab mich nicht schlecht benommen; ich war nur unglaublich deprimiert und selbstmordgefährdet, deshalb war’s perfekt, Ende der Siebzigerjahre durch Manchester zu gehen. Das war das, was ich machen wollte.

Da kam es zu einer Kollision zwischen dem Vorkriegs-Manchester und dem nach dem Krieg halb niedergerissenen, in dem neue Slums entstanden, sodass beide nebeneinander existierten. Der Norden von Manchester war wie ein Bombenkrater, das war erschreckend. Ich musste immer zu Fuß in die Stadt, also bin ich die Oldham Road und die Rochdale Road entlang, die damals wirklich trostlos waren. Überall leerstehende Gebäude ohne Fenster und Trümmergrundstücke. Der Krieg war wieder da.

Die Stadt war damals voller Vertriebener, und auch ich fühlte mich extrem vertrieben und entmachtet. Nirgendwo fühlte ich mich je mehr zu Hause. Joy Division waren mir gefühlsmäßig sehr nah. Sie waren meine erste Band. Ich denke, sie waren eine Band, die Außenseiter angesprochen hat, auch Mädchen. Ich hab mich vielleicht nicht wie ein Mädchen gefühlt, aber ich war eins und auch sehr verletzlich, und sie haben mich wirklich berührt. Ich halte Joy Division für eine sehr atmosphärische Band: Eigentlich betrachtet man sie gar nicht als Band, sondern als Ansammlung von Umgebungsgeräuschen.

2

1966 – 76

All Saints, Manchester, Oktober 1977 (Jon Savage)

Bernard Sumner: Ich stand total auf Musik. Als ich sechzehn war, fragte mich meine Mutter, was ich mir zu Weihnachten wünschen würde, und ich sagte: »Eine Gitarre.« Sie kaufte mir eine nachgebaute Gibson SG, aber als ich sie bekam, wusste ich zuerst nicht, was ich damit anfangen sollte, weil man eigentlich mit anderen zusammen spielen muss. Sie blieb deshalb jahrelang in der Ecke stehen und fing Staub, was mich wirklich geärgert hat, weil ich Verschwendung nicht leiden kann. Ich wollte wissen, was für ein Potenzial sie hatte, und deshalb eine Band gründen. Ich mochte Musik, wollte mein Geschenk nicht verschwenden und rausfinden, was sich damit anstellen ließ. Die Gitarre stand in der Ecke und meckerte mich an: »Mach was mit mir.«

C.P. Lee: Bis 1966 gab es über zweihundert Beat-Clubs in Manchester und Umgebung, es war eine sehr angesagte Stadt. Auch nach 1966 gab es noch unglaublich viele, die dann aber allmählich in Cabaret-Theater umgewandelt wurden. Bernard Manning hat mal gesagt: »Wenn man einen Club in Manchester eröffnet, ist das praktisch eine Gelddruckmaschine.« Die Stadt war definitiv ein Epizentrum: Die Leute sind mit Bussen teilweise sogar aus Nottingham angereist, weil sie wussten, dass das Nachtleben hier billig, aufregend und fantastisch war.

In den Sechzigerjahren hatte sich das gesamte Stadtzentrum gewissermaßen dem Hedonismus verschrieben. Es gab jede Menge leerstehende Fabrikgebäude und immer mehr billige Hotels und verfügbare Zimmer, direkte Straßen- und Zugverbindungen, sodass Manchester günstig und leicht zu erreichen war, und ein gewisser Anteil der Bevölkerung war immer bereit, für Entertainment zu sorgen. Musik hat das Stadtleben in Manchester schon immer ganz wesentlich geprägt.

Ab dem neunzehnten Jahrhundert gab es Leierkastenleute und Straßenbands, in allen Pubs wurde in der einen oder anderen Form Musik gespielt. Das war lange vor der Erfindung der Jukebox. Livemusik war in vielen Kneipen ein absolutes Muss. In den Sechzigerjahren ging dann der Beat-Boom in Cabaret-Clubs über, danach kam Disco. Gegen Ende des Jahrzehnts wurde es allerdings schwierig für Livemusiker. Es gab einen ganz bestimmten Chief Constable, einen unnachgiebigen Schotten namens McKay, der sich vorgenommen hatte, sämtliche Beat-Clubs und alle Läden zu schließen, in denen Livemusik stattfand, wodurch es immer schwieriger wurde, seinen Lebensunterhalt mit Musik zu verdienen.

Tony Wilson: Manchester war immer schon eine Stadt der Clubs gewesen, und in den Sechzigern hatten wir einen wunderbaren Laden namens The Twisted Wheel, wo wir viele Purple Hearts und Speed genommen und zum ersten Mal Eric Clapton und diese ganzen großartigen Blues-Leute gesehen haben. Es gab also eine Geschichte und eine Kulturtradition trotz des wirtschaftlichen Abschwungs.

C.P. Lee: Das harte Durchgreifen gegen die Jugend in den Sechzigerjahren führte zu einer Flaute in der Livemusik. Das Ganze ging mit dem Anstieg der Arbeitslosigkeit und dem Gefühl einher, dass Teenagern viele Chancen vorenthalten blieben. Es herrschte eine Düsternis, die wir mit dem Abriss der alten Reihenhaussiedlungen und den neuen Beton-Gulags in Verbindung brachten, eine Atmosphäre der Hoffnungslosigkeit, die zu den Sehnsüchten der damaligen Zeit passte. Man brauchte wenig mehr als einen Farbfernseher und ein Paar elegante Schuhe, um als erfolgreich zu gelten, aber die Leute wollten mehr.

In der Popmusik bekamen Teenager einen entsetzlichen Müll vorgesetzt. Sie war zum Leviathan geworden, einer großen verunsicherten Bestie, die schulterzuckend Genesis und Electric Light Orchestra hervorbrachte, größenwahnsinnige Bands, die in Stadien spielten und sich Teppiche in Umzugswagen liefern ließen, um das Schlagzeug draufzustellen. Das war die Entmündigung der Jugend. Jugendliche wollen Teil der Rockmusik sein, nicht nur Beobachter, sie wollen daran mitwirken.

Bernard Sumner: Ich hatte es geschafft, die Prüfungen für den Besuch der weiterführenden Schule zu bestehen, und ging danach auf die Salford Grammar. In jeder Stunde saß ich ganz hinten, weil ich eigentlich gar nicht schlau genug für die Schule war, glaube ich, jedenfalls nicht im akademischen Sinne. Da fiel mir ein anderer Junge auf, der ebenfalls immer hinten saß, Peter Hook. Wir haben da sozusagen gemeinsam unsere Zeit vertrödelt. Ich sah einfach keinen Sinn in dem, was die mir beibringen wollten. Ich dachte: »Was soll ich mit Logarithmen anfangen, wozu brauche ich die in meinem Leben?«

Durch die Spaghetti-Western habe ich mich zum ersten Mal richtig für Musik interessiert, für Ennio Morricone. Mit sechzehn sah ich Zwei glorreiche Halunken im Kino. Wir hatten keinen Plattenspieler zu Hause, nur ein Radio, und eigentlich hat mir Musik damals wenig bedeutet, aber als ich die zur Musik passenden Bilder sah, fand ich das unglaublich stark. Das war eine Offenbarung.

Ich kann mich noch erinnern, als Jimi Hendrix starb und ich das gar nicht kapiert habe, für mich klang seine Musik einfach nach Krach. Ich weiß noch, wie ich in der Schule neben einem Jungen gesessen und ihn gefragt habe, ob er Jimi Hendrix mag. Als er Ja sagte, meinte ich: »Aber da gibt’s doch gar keine Melodie, das ist doch einfach nur Krach.« Und er hat sich zu mir umgedreht und gesagt: »Aber mir gefällt’s.« Mehr wollte er nicht dazu sagen. Das hat mich fasziniert, also bin ich los und hab mir die Platte gekauft, hab sie ungefähr fünfmal gehört und gedacht: »Jetzt hab ich’s kapiert.«

An der Salford Grammar School gab es eine vielfältige Musikkultur. Das war eine sehr aufregende Zeit für Musik. Wir sind immer in einen Jugendclub gegangen, der hieß North Salford Youth Club, gegenüber den Lower Broughton Baths. Damals gab es dort zwei Räume: einen unten, wo Tamla Motown, Stax und Ska liefen, und einen oben, wo man die Stones, Led Zeppelin und Free hören konnte – und Jimi Hendrix.

Abgesehen von der Musik hatten wir, glaube ich, keine Identität. Die Schule war echt groß, und ich vermute mal, wenn man in Salford gewohnt hat, war man eher ein Niemand, ohne große Chancen, es in der Welt zu was zu bringen. Man war Fabrikfutter. Musik gab einem ein Gefühl von Identität. Es war trostlos, und die Winter waren sehr lang, also neigte man dazu, sich in sich selbst zurückzuziehen.

Nicht wie in L.A., wo man jeden Tag mit Rollerskates über die Strandpromenade fährt. Das war eher so: »Scheiße, ist das langweilig. Draußen ist es nebelig, es regnet – was machen wir jetzt? Ich weiß … Lasst uns zu dem und dem gehen. Wir nehmen einen Stapel Platten mit und reden über Musik.« Und irgendwann entwickelte sich daraus: »Lasst uns Musik machen.«

Terry Mason: Hooky kenne ich seit meinem achten Lebensjahr. Bernard habe ich erst kennengelernt, da war ich schon auf der weiterführenden Schule. Ich machte seine Bekanntschaft erst in der dritten Klasse, weil die Schule zweigeteilt war: Es gab die Salford Technical High und die Salford Grammar School. Hooky und Bernard sind auf die Grammar School gegangen, ich auf die Technical High, und obwohl man vorher entscheiden musste, wohin man wollte, wurden wir ab der dritten Klasse einfach zusammengeworfen.

Als wir sechzehn waren, freundeten wir uns an. Wir hatten alle Scooter. Eine Scooter-Gang ist aber nicht der richtige Begriff, zu dem Zeitpunkt gab es ungefähr zehn Jungs mit Scootern in unserem Jahrgang, und nach der Schule haben wir uns verabredet. Obwohl Hooky und Barney ganz woanders gewohnt haben als ich, kamen sie oft in meine Gegend. Wir waren einfach Prolls mit Scootern. Parkas gab’s keine, auch keine Union Jacks und keine RAF-Kokarden.

Peter Hook: Bernard hab ich mit elf auf der Salford Grammar School kennengelernt. Wir sind sehr schnell Freunde geworden. Bernard und ich wurden nicht geärgert und gehörten auch nicht zu denen, die andere geärgert haben. Wir standen dazwischen, das war ein ziemlich privilegiertes Dasein. Ungefähr mit sechzehn fing ich an, abends auszugehen. Der erste Club, in den wir regelmäßig gingen, war der Salford Rugby Club montags im Willows, der dann auf Dienstag verlegt wurde. Da waren auch viele unserer Schulfreunde.

Für mich war’s einfacher, dahin zu gehen, als für Bernard, der in Broughton wohnte. Ich konnte nach Hause laufen, deshalb wurde das meine Stammkneipe. Dort lief ausschließlich Seventies-Rock – Slade, Deep Purple, Hendrix, Groundhogs, Status Quo. Wir haben Led Zeppelin im Hard Rock in Stretford gesehen, Deep Purple in der Free Trade Hall und so weiter. Heavy Rock. Hat lange gedauert, bis wir richtig ausgegangen sind, zu dem Zeitpunkt mochten wir auch schon Pop, nachdem wir welchen zu hören bekommen hatten. Disco hörten wir erst später, als wir dann irgendwann auch in die Clubs gegangen sind.

Terry Mason: Na ja, das war eine Grammar School, aber ehrlich gesagt hat das keinem von uns wirklich weitergeholfen. Zu dritt brachten wir’s auf fünf O-Levels. Damals wurde noch nicht von allen erwartet, dass sie auf die Uni gehen. In unserem Jahrgang waren vielleicht hundertzwanzig oder hundertfünfzig Schüler, und höchstens vier davon haben später die Universität besucht.

Es wurde erwartet, dass man sich einen Job suchte. Da gab es keine großartigen Entwürfe, die Schule war nicht bekannt dafür, dass sie Ärzte hervorbrachte, eher schon Dreher und Maschinenschlosser. Akademische Spitzenleistungen wurden dort keine vollbracht. Die große Fabrik in Salford hieß Ward & Goldstone, eine Maschinenfabrik, die für uns aber reizlos war.

Bernard Sumner: Ich hatte eine ziemlich wilde Zeit an der Schule, weil ich dachte, dass ich nur so lange Spaß haben kann, wie ich jung bin, also hab ich mich nicht besonders reingekniet. Ich wollte ausgehen, Mädchen angraben, klauen gehen und die ganzen unglaublich bescheuerten Sachen, die Schuljungs so machen. Als ich von der Schule runter bin, wollte ich aufs Art College. Ich hatte eine kleine Mappe mit Arbeiten aus der Schule vorbereitet, bin damit zum Bolton College of Art und wurde angenommen.

Als ich nach Hause kam und meiner Mutter davon erzählte, sagte sie Nein. Ich fragte, warum, und sie meinte: »Das kann ich mir nicht leisten.« Sie bat einen Onkel, mit mir zu sprechen, was sehr eigenartig war, weil das ein sehr entfernt verwandter Onkel war, den ich eigentlich gar nicht mochte. Wahrscheinlich, weil er in einem großen Haus in Worsley lebte. Er sagte: »Du kannst nicht aufs Art College gehen, du musst dir eine Stelle suchen und selbst für deinen Lebensunterhalt aufkommen.« Also konnte ich das vergessen und musste mir einen Job suchen.

Meine Mutter kannte einen Gemeinderat mit Beziehungen, der mir einen Job in der Finanzabteilung der Salford Town Hall besorgte, wo ich Steuermahnungen rausschicken musste. Nicht gerade das, was man sich als junger Mensch erträumt. Ich meine, Mathe war immer mein schlechtestes Fach gewesen. Ich war absolut unterirdisch in Mathe. Ich bekam täglich zehntausend Kommunalsteuerforderungen vorgelegt, musste sie in Umschläge stecken, aufreihen, und dann gab’s da so eine Walze, die man befeuchtet hat, dann konnte man damit alle Umschläge auf einmal zukleben, ab in die Frankiermaschine und raus damit.

Das reale Leben war für mich ein entsetzlicher Schock. »O Gott, wach auf, so ist das Leben. Wenn du dich da nicht rauswindest wie eine Schlange, dann wird es so furchtbar bleiben.« Ich beschloss, dass ich was mit Kunst machen wollte. Ich war in der Schule beim Berufsberater gewesen, und der hatte gesagt: »Ich hab zwei Jobs für dich: einmal als Friseur« – woraufhin ich meinte, »das hat aber doch nichts mit Kunst zu tun« – »und einen als … weißt du, was Fotografieren ist?« Ich bejahte, und er fragte: »Kennst du die weißen Ränder an den Fotos?« Wieder bejahte ich, und er sagte: »Deine Aufgabe ist es, die weißen Ränder abzuschneiden.« Und ich hab geantwortet: »Auf keinen Fall, scheiß drauf.«

Also hab ich mir die Gelben Seiten geholt und mit meiner damaligen Freundin sämtliche Werbeagenturen in Manchester angeschrieben: »Haben Sie einen Job für uns?« Tatsächlich hab ich sogar zwei bekommen und beide gleichzeitig ausgeübt. Keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe. Der eine war in einer Werbeagentur, wo ich für Zeitungen gearbeitet habe, und bei dem anderen ging’s um Fernsehwerbung und Grafiken, aber eigentlich war ich nur der Botenjunge, eine Art Aushilfe. In der einen Woche war ich bei dem einen und in der anderen beim anderen Job.

Der mit der Fernsehwerbung war echt gut, weil da alle ziemlich cool waren. Die hatten alle mit Medien zu tun und standen auf Musik. Auf der Arbeit gab’s einen Plattenspieler, und alle haben Musik mitgebracht, aber weil die alle viel älter waren als ich, konnten sie meine Platten nicht ausstehen und haben ständig gemeckert. Die haben so was gehört wie Van Morrison, und ich kam mit Led Zeppelin an: »Mach das leise, das ist doch bloß Krach.« Aber das war sonst ein echt guter Haufen, und ich hatte Spaß an der Arbeit mit denen.

Terry Mason: Im Prinzip wurde es nach Bowie still in der Musik. Es gab sehr viel Uninteressantes, Langhaariges. Viele haben auf das nächste große Ding gewartet. Wir waren alle ein bisschen zu jung, um Bowie richtig mitbekommen zu haben, und auch in keiner Position, in der wir in einer Band hätten spielen können. Man darf nicht vergessen, damals gab es gar nicht viele Leute, die das überhaupt machen konnten.

Wir sahen uns alles Mögliche an: Eddie and the Hot Rods, AC/DC – das war in dem Jahr vor den Pistols. Wir sahen die Kursaal Flyers, Dr. Feelgood … Wir sind zu den Konzerten der Bands an der Peripherie gegangen, nicht zum Mainstream. Deep Purple kamen immer noch alle zwei Jahre, aber so was haben wir uns nicht angesehen. Wir sind zu Bands, die an der Uni gespielt haben, was an sich schon ein Problem für uns war, weil man einen Studentenausweis vorzeigen musste, um reingelassen zu werden.

Bernard Sumner: Ich hatte einen Scooter und Hooky auch, deshalb sind wir zu Pop-Festivals gefahren. Wir haben Bands in der Free Trade Hall gesehen und an der Uni in Manchester, aber neun von zehn Malen kamen wir nicht rein, weil wir Scooter Boys waren oder Skinheads und denen nicht gefiel, wie wir aussahen. Wir kamen aus der Stadt, hatten aber keine Studentenausweise – ich glaube, das war der Vorwand.

Wir haben alle möglichen Bands gesehen, egal wer gespielt hat. Lou Reed in der Free Trade Hall, zum Schluss wurde randaliert. Die Randale war toll. Aber er war auch toll, weil er damals einfach total im Arsch war. Er hat keine Zugabe gespielt, weshalb jemand – und ich hab ihn gesehen, weil ich ganz nah an ihm dran stand, der sah aus wie ein Rod-Stewart-Klon – eine Flasche Bier geworfen hat, und das war ein Volltreffer, sie flog direkt durch das Fell der Bassdrum. Alle haben sich auf den Typen gestürzt, und es ging ab.

Wir sind in einen Club namens Pips in der Fennel Street, hinter der Manchester Cathedral, da gab’s verschiedene Räume: einen mit Northern Soul, einen mit David Bowie und Roxy Music und einen mit klassischem Soul. Wenn man einen älteren Freund dabeihatte, kam man mit siebzehn gerade so rein.

Iain Gray: Da sind hauptsächlich Bowie-Fans hingegangen. Das Pips war der einzige Laden, in dem ich Barney und Hooky regelmäßig begegnet bin. Ian Curtis hab ich da nie gesehen, aber die beiden schon – irgendwann kannte man die anderen. Das war der einzige Club in Manchester, in den man gehen konnte. Abgesehen davon war die Stadt echt trostlos, immer noch sehr viktorianisch, Trümmergrundstücke, verfallene Gebäude, nichts Neues.

Stephen Morris: In Macclesfield gab’s einen Laden, in dem Bands mit Namen wie El Rio gespielt haben, und es hieß ja, dass man im Pub immer jemanden traf, der meinte: »Ich weiß noch, als der Transporter der Beatles in Chestergate liegen geblieben ist und wir ihn angeschoben haben, der da drüben und ich.« Aber das war alles aus und vorbei, es gab keine Livemusik mehr, Bands konnten nirgendwo spielen.

Ich weiß noch, dass es da ein Café gab, in das wir immer sind, Aggie’s Caff. Da gab’s eine Jukebox. Wenn man sich eine Platte ausgesucht hat, kam Aggie und meinte: »Wozu soll das gut sein?« Dann hat sie den Stecker gezogen. Und das bringt eigentlich ganz Macclesfield auf den Punkt. Es gab kaum was zu tun, außer sich schon minderjährig zu betrinken – ich war damals ein eingefleischter Verfechter davon.

Wollte man Musikunterhaltung in irgendeiner Form, musste man in die große Stadt fahren. Das bedeutete, dass man in einen Zug stieg, an der Piccadilly Station rauskam und sich die Bands in der Free Trade Hall in Manchester ansah. Dann hattest du’s geschafft, wenn du aus der Bahn gestiegen bist, deine Two-and-sixpence hattest und dir Rod Stewart and the Faces, die Kinks oder Bowie ansehen konntest. Manchmal bin ich einfach los und hab mir ein Ticket gekauft, deshalb hab ich sogar mal Gentle Giant gesehen. Das musste man so machen, man musste raus aus Macclesfield, weil es dort absolut nichts, aber auch rein gar nichts gab.

Ich war auf der King’s School in Macclesfield, auf die auch Ian Curtis gegangen ist. Er war ein oder zwei Jahrgänge über mir und Aufsichtsschüler, und ich war einer von den schlimmen Jungs – Lösungsmittel und Hustensaft hatten es mir angetan. Als rauskam, dass in meinem Pult nicht die Lehrbücher lagen, die eigentlich dort hätten liegen sollen, sondern lauter leere Flaschen Hustensaft und Waschbenzin, wurde ich schnurstracks an die Luft gesetzt. Ian, den ich wohl gesehen haben musste, in meinem umnebelten Zustand aber wahrscheinlich gar nicht erkannt habe, hatte die Aufgabe, herumzugehen und allen Schülern in die Augen zu schauen. Um zu sehen, wer noch erweiterte Pupillen hatte, weil man daran offenbar den Hustensaft-Junkie erkannte.

Ian Curtis (im Gespräch mit Paul Rambali, NME, 11. August 1979): Alle leben in ihrer eigenen kleinen Welt. Als ich ungefähr fünfzehn oder sechzehn war, hab ich mich mit meinen Freunden an der Schule unterhalten, und wir haben gesagt: »Okay, nach dem Abschluss ziehen wir nach London, machen was, das sonst niemand macht.« Ich hab dann in einer Fabrik gearbeitet und war echt glücklich, weil ich den ganzen Tag vor mich hinträumen konnte. Ich musste bloß so einen Wagen mit lauter Baumwollzeug hin und her schieben. Aber nicht mitdenken. Ich hab ans Wochenende gedacht, mir überlegt, wofür ich mein Geld ausgeben würde, welche LP ich mir kaufen wollte. Man konnte gut in seiner eigenen kleinen Welt leben.

Deborah Curtis: Ians Eltern wohnten früher in Hurdsfield, nicht weit von den Hügeln entfernt. Sehr gepflegt, sehr sauber, und ich werde nie verstehen, wieso sie darum baten, in die Wohnung (in Victoria Park, Macclesfield) umziehen zu dürfen. Das war absurd. Sein Dad ist ein stilles, tiefes Wasser. Er war Polizist. Ich glaube nicht, dass Ian mit seinen Eltern gut kommuniziert hat. Sie wollen nichts Schlechtes über ihn glauben.

Stephen Morris: Ian hat bei Rare Records gearbeitet. Ist mir peinlich, aber ich weiß noch, wie ich da rein bin und wissen wollte, ob die Platte von Jobriath da war – Jobriath war Morrisseys Held –, und ich dachte: »Ach, ich komme nächste Woche wieder und hol sie mir, die kauft sowieso keiner.« In der darauffolgenden Woche war sie weg. Ich kann nur vermuten, dass Morrissey sie sich unter den Nagel gerissen hat. Auf jeden Fall hingen eine ganze Menge Leute aus der Punk-Bewegung im Keller von Rare Records rum, und Ian war einer davon. Aber ich kann mich nicht erinnern, jemals eine Platte bei ihm gekauft zu haben.

Mark Reeder: Ian hab ich kennengelernt, als er bei Rare Records gearbeitet hat. Die waren sehr elitär in dem Laden: Alle hatten Bärte und lange Haare, trugen Tweed-Sakkos und hielten sich für was Besseres. Ich hab immer gedacht, dass ich niemals so sein wollte, sollte ich jemals in einem Plattenladen arbeiten. Die waren nicht hilfsbereit, ignorierten die Leute, die in den Laden kamen. Wenn man mal einen Titel aus Versehen falsch ausgesprochen hat, haben sie sich wahnsinnig über einen lustig gemacht.

Ian war nicht so. Er wollte mir immer Reggae-Platten verkaufen. Das war ungefähr 1974. Ian stand total auf Reggae. Dub. Er hatte noch nicht lange da gearbeitet – ungefähr ein Jahr –, und er war der Jüngste im Laden, der Einzige, mit dem man reden konnte. Wir haben uns über alles Mögliche unterhalten, meistens wechselten die Themen von Musik zu Geschichte und Krieg. Der Krieg hat ihn fasziniert.

Mit ungefähr vierzehn fing ich an, bei Virgin Records zu arbeiten. Ursprünglich nur Teilzeit, bezahlt wurde ich in Platten. Die brauchten jemanden, der an den Wochenenden die Fächer auffüllte, wenn alle im Laden zu tun hatten. Erst hab ich nur ausgeholfen, zum Schluss dann aber richtig dort gearbeitet. Das war damals in den Siebzigerjahren. Es waren echte Hippiezeiten: sehr lange Haare, Schnurrbärte und so.

Es gab eine Sitzecke, weil die Leute immer Kopfhörer geklaut haben. Entweder geklaut oder kaputt gemacht. Also hatte jemand die Idee, eine Sitzecke einzurichten. Der Bezug war aus kotzgrünem Velours, und in die Rückenlehnen waren Lautsprecher eingebaut, aber natürlich saß man nebeneinander und konnte unmöglich was verstehen. Die Lautsprecher ließen sich bewegen, sodass man sie sich ganz dicht an die Ohren hielt und hoffte, dass man dann die Musik vom Nachbarn nicht mehr hörte.

Virgin war ein Laden, in dem man gerne abhing. Deshalb hat es da drin auch so nach Räucherstäbchen gestunken, damit wollte man den Geruch nach Marihuana überdecken. Damals war noch eher Rockmusik als Disco angesagt. 1973 war TubularBells gerade wahnsinnig erfolgreich gewesen, und dann kamen Tangerine Dream, das waren die Platten, die Virgin bekannt und den Laden in Manchester zu was Besonderem gemacht haben. Die ganzen anderen Plattenläden waren ein bisschen elitär.

Elektronische Musik hat mich fasziniert. Ich weiß noch, 1968 musste man unbedingt eine Stereoanlage haben. Wir hatten eine Anzeige in der Zeitung gesehen und sind samstagnachmittags zu einem Mann nach Hause gefahren und haben uns seine Anlage angesehen. Das war ein Riesending mitten im Raum, wie ein Schrank, ein Schrank mit Lautsprechern links und rechts, in der Mitte war eine Bar. Um seine Anlage vorzuführen, legte er Switched on Bach von Walter Carlos auf, und ich meinte: »Was ist das?«

Davor kannte ich an elektronischer Musik nur Doctor Who. Und »Telstar«. Dann hab ich über viele Jahre gar nichts Synthetisches mehr gehört, bis der Typ Switched on Bach aufgelegt hat. Das war so was wie die Brandenburgischen Konzerte, gespielt auf einem Synthesizer. Klassische Musik kannte ich, weil ich in der Schule Geige gespielt hatte, aber das war was ganz anderes, und es war in Stereo. Von dem Moment an hat mich elektronische Musik total fasziniert.

Als ich ungefähr zehn war, kam In the Court of the Crimson King heraus, und das hat mich umgehauen. Das war Avantgarde, atmosphärisch, und ich saß ganz still da, hab dieser Platte gelauscht, das Cover betrachtet und alles in mich aufgesogen. Während ich bei Virgin gearbeitet habe, war das mein Soundtrack. Als die frühen Alben von Tangerine Dream erschienen, klang deutsche Musik ganz anders als britische. Je eigenartiger sie klang, umso faszinierender fand ich sie. Die ersten Alben von Kraftwerk waren Jazzrock, mit Flöten und so, für meine Freunde vollkommen unhörbar.

Tony Wilson kannte ich schon sehr früh. Er kam immer am Wochenende, kurz vor Ladenschluss. Ich war derjenige, der es aufgedrückt bekam, morgens die Kisten auszupacken, die Platten zu listen und ins Lager aufzunehmen. Deshalb kannte ich jede einzelne Platte bei uns im Laden besser als die Leute, die in Vollzeit da gearbeitet haben. Ich musste denen sagen, was reingekommen war – die hatten keine Ahnung. Die sahen sich nur die Liste an, hatten aber keinen Schimmer, ob das, was sie bestellt hatten, wirklich angekommen war.

Tony bat mich, bestimmte Platten für ihn beiseitezulegen, damit er sie sich anhören konnte. Wenn er sie nicht wollte, hab ich sie am Montag wieder in den Bestand aufgenommen. Er kam rein, und dann hieß es immer »Darling hier, Darling da« – und so hab ich ihn kennengelernt.

Rob Gretton lernte ich kennen, weil er auch ständig in den Laden kam und dort abhing. Das hab ich auch gemacht – hab den ganzen Tag in Plattenläden rumgehangen, über Platten und Musik geredet.

Ian kam zu Virgin, als er in Manchester gearbeitet hat, erst mal nur zum Rumhängen und um sich über alles Mögliche zu beschweren. Er meinte: »Bei Virgin riecht man die Drogen.« Ich hab ihm gesagt, dass wir genau deshalb eben die Räucherstäbchen hatten, aber deren Geruch hielt er für den von Drogen. Er war immer am Witzereißen, sehr lustig, hat ständig Quatsch gemacht.

Paul Morley: Wir hatten Headshops wie Eight Miles High, die Manchester Free Press, den Mole Express und lauter linksalternative Sachen. Das war damals unsere Rettung – die Musik, die linke Presse und die Buchläden, in denen alternative Kultur zu gedeihen schien. In London gab es natürlich Compendium, und wir hatten eigenartige kleinere Versionen davon, wo man ein bisschen was mit Verstand finden und Sachen entdecken konnte. Damals war nicht alles einfach so zu haben, man musste es erst mal suchen und finden.

Ich arbeitete in einem Buchladen in Stockport, da gab’s die großartige blaue Pelican-Reihe mit Sachbüchern, das war meine Bildung. In der Schule habe ich keine Bildung mitbekommen, das ist in diesem Buchladen passiert. Sie hatten auch eine Science-Fiction-Abteilung – Dangerous Visions von Harlan Ellison, sämtliche Romane von J.G. Ballard –, es gab Underground-Zeitschriften, und seltsame Folksänger ausder Provinz in Derbyshire kamen rein, um sich ihre wöchentliche Dosis an eigentümlicher Alternativ-Kultur abzuholen.

Geld hat der Buchladen aber mit Softpornos und den Liebesromanen von Mills & Boon verdient. Jeden Monat kamen alte Damen reingewackelt, holten sich zehn Mills-&-Boon-Romane, Männer deckten sich mit Softpornos ein, die wir einmal die Woche von einem Transporter bestellt haben, wenn er vorbeikam. Dann habe ich gebrauchte Schallplatten verkauft. Ich bin nach Manchester gefahren, hab Bootlegs für zwei Pfund gekauft, sie in den Buchladen gebracht, und dort haben wir sie für zwei fünfzig weiterverkauft.

Es kamen Leute, die Kriegsromane kaufen wollten, alles von Sven Hassel. Wenn man zu dieser Zeit im Nordwesten einen unabhängigen Buchladen eröffnet hat, dann war man tendenziell natürlich eher links und ließ die Finger davon, aber um Geld zu verdienen, musste man Whitehouse und Mayfair verkaufen. Das Schreckliche war, dass man die Hefte auch zurückbringen und umtauschen konnte, sodass ständig verschmierte Softporno-Hefte reinkamen, auf denen verdächtige Substanzen klebten.

Aber interessant waren die Gestalten, die sich die eigenartigen Bücher ansahen, die heutzutage gar nicht mehr ungewöhnlich klingen, aber damals noch völlig abgefahren waren: Ballard, Philip K. Dick und Burroughs. William Burroughs gehörte auf alle Fälle dazu. Das waren die Propheten des Kommenden, sie prägten die kommerzielle Unterhaltungslandschaft, die erst noch zu der werden würde, die wir heute kennen. Zu der Zeit wirkte sie noch sehr eigenartig, und sie war eine wunderschöne Ergänzung, wenn man abgefahrene Musik liebte. Es gab keinen Zweifel, dass beides zusammenhing. Damals machte es keinen Unterschied, ob man Ballard, Dick und Burroughs las, oder Faust, Velvet Underground und Iggy and the Stooges hörte: Man war ständig neugierig auf etwas Seltsames, das einem vielleicht die eigene Situation erklärte, auch wenn das alles nicht direkt was damit zu tun hatte, wo man sich gerade befand.

Und es gab echte Typen. In den Buchladen kam immer ein Kerl namens Paul, der das erste Fanzine gemacht hat, das mir je untergekommen ist. Es hieß Penetration, und im Prinzip ging es darin vor allem um Hawkwind. Er kam schwarz gekleidet rein, hatte aber die weißeste Haut, die ich je gesehen habe, und seine Freundin trug immer weiße Spitze. Manchmal kamen sie mit zehn Ausgaben von Penetration. Meinen ersten Artikel schrieb ich dafür, über Lenny Bruce, aber Paul klebte ihn aus Versehen in der falschen Reihenfolge auf. Ich glaube, später hat das mein Schreiben beeinflusst, weil mir der Artikel in der falschen Reihenfolge eigentlich ganz gut gefiel.

Da trieben sich jede Menge eigenartige Gestalten herum und natürlich auch Ian Curtis. Ich hatte das Gefühl, wo auch immer er zu der Zeit war – ’74, ’75 –, dass er sich auf ähnlichen Pfaden bewegte, ähnliches Quellenmaterial heranzog, um daraus seine Vision zusammenzusetzen.

Stephen Morris: Ich fuhr immer mit dem Zug und ging zu Savoy Books – bevor es Savoy Books wurde, hieß es The House on the Borderlands. Wir lachten uns ständig kaputt über die alten Knacker, die sich dort die Pornos angesehen haben. Da gab es Science-Fiction, komische Bücher, und in einer anderen Ecke nackte Frauen. Erstaunlicherweise wirkte die Science-Fiction-Literatur auf den Großteil der Kundschaft, die doch eher gleich in die Ecke zu den nackten Frauen verschwand, wenig anziehend. Ich versuchte Rabatt auf ein großes, teures Buch zu bekommen: »Habt ihr das neue von Michael Moorcock da?«

Ian hatte The Atrocity Exhibition von Ballard, Naked Lunch von William Burroughs und eine Sammlung mit Gedichten von Jim Morrison. Ich weiß noch, dass man zu W.H. Smith gehen konnte und es da auch ganz schön viel Burroughs und Ballard gab, das stand damals einfach so bei dem ganzen anderen Kram.

Michael Butterworth: 1977 machte Bookchain auf. Da gab es alternative Jugendkultur, sowohl gebrauchte als auch neue. Ich muss aber auch klarstellen, dass das zwar der berühmteste von unseren Läden war und der, an den sich alle erinnern, aber nicht der erste, in den Ian Curtis kam.

Alle drei Läden waren nach dem Vorbild bestimmter Londoner Läden eingerichtet: den beiden von Bram Stokes, Dark They Were und Golden Eyed, wo es Comics, Sci-Fi, Bücher über Drogen, Poster etc. gab – und einer Kette namens Popular Books. Als David Britton Ende der Sechzigerjahre in London lebte, ging er immer in eine Filiale in Camden. Die haben alles verkauft, von Private Eye, Mädchen-Büchern, Pin-up-Heften und Penthouse bis hin zu Filmstills, Postern und anderem Kram.

Wegen dieser Buchläden wollte David (mit seinem damaligen Partner, Charles Partington) einen eigenen im Zentrum von Manchester in der Port Street aufmachen, die geht von der Newton Street ab. Ihr Laden hieß The House on the Borderland (nach dem Roman von William Hope Hodgson), und im Schaufenster hatten sie lauter solche Sachen. Der Schwerpunkt lag auf alternativer Kultur und amerikanischen Importen. Das Schaufenster wirkte sehr exotisch, und vermutlich war es das, was Ian und Steve Morris dort hineingelockt hatte, als sie dem gelben Ziegelsteinweg von den Plakaten bis in den Laden folgten. »Scheiß auf alle Autoritäten« war die Haltung, die hier vermittelt wurde, und das fanden sie ansprechend. Drinnen lief Rock’n’Roll über Lautsprecher, die auch nach draußen auf die Straße gerichtet waren, lange bevor andere Läden so was machten. Und ich meine richtig laut.

Sie waren entfremdete junge Männer, irgendwie anders als die anderen, und sie fühlten sich zu Gleichgesinnten hingezogen. Sie wollten etwas Ausgefallenes und Ungewöhnliches, und das bekamen sie in dem Laden. Vermutlich betrachteten sie ihn als Signalfeuer in dem doch eher trostlosen Manchester der frühen Siebzigerjahre. Ian interessierte sich für Gegenkultur und Science-Fiction. David meint immer, dass sie von Michael Moorcock begeistert waren, dessen schonungslose Fantasyliteratur und dessen Leben sie sehr beeinflusste, das war purer Rock’n’Roll.

Ian hat gebrauchte Ausgaben von New Worlds gekauft, dem tollen Literaturmagazin aus den Sechzigern, das Moorcock herausgegeben hat und das sich deutlich von den anderen unterschied, indem es Burroughs und Ballard propagierte, und möglicherweise haben diese Zeitschriften Ians Interesse an diesen Autoren geweckt. Als Gegenleistung dafür, dass sie im Laden aushalfen, durften sie sich nach Belieben Bücher mitnehmen. Sie kamen alle paar Wochen, manchmal auch öfter. Steve am häufigsten. Mit dem engen Kontakt war’s dann aber allmählich vorbei, als Ians und Steves Interesse an der Band immer ernsthaftere Züge annahm.

Stephen Morris: Als ich anfing auszugehen, war mein erstes Konzert eins von Hawkwind und Status Quo. Eigentlich stand ich auf psychedelische Musik. Abgesehen von Hawkwind waren die ersten beiden Bands, auf die ich abfuhr, Frank Zappa and the Mothers of Invention und eine Woche später Velvet Underground, und das war’s dann. Ich sammelte Bands und weiß noch, dass ich Alice Cooper mochte, bis auf einmal alle Alice Cooper mochten, dann fand ich ihn doch nicht mehr so toll. Eigentlich ist das ganz schön arrogant, aber so war’s.

Danach kam Glam. Ich habe zwar behauptet, Macclesfield sei kulturelles Ödland gewesen, aber einmal im Jahr gab’s eine Disco – sogar zwei Discos, eine im Rugby Club, wo man zu den Faces und Jeff Beck tanzen und sich prügeln konnte, und eine im Boddington Civic, die später anfing, wo viele hingingen, die auf Glamrock abfuhren. Da liefen Sweet, Bowie und Roxy Music, sodass wir von Psychedelic auf Glamrock kamen – auch das am Anfang, bevor alle anderen drauf abfuhren.

Ungefähr zu der Zeit entdeckte ich Krautrock und Can – ich stand auf Tago Mago. Ich sollte auch erwähnen, dass wir eine Band gegründet haben, einer aus der Schule – er hieß Mac – und ich. Wir wollten eine Avantgarde-Jazz-Combo gründen, die Sunshine Valley Dance Band heißen sollte. Alle denken, dass es eine Tanzband sein sollte, und Hooky hielt es für Jazz, aber nein, wir wollten Avantgarde sein – wir wurden allein aufgrund des Namens gebucht und haben dann alle mit einem fürchterlichen Auftritt geschockt.

So richtig abgegangen ist die Band nie, aber durch Macs großen Bruder kam ich an Can und danach auch an Amon Düül und Neu!. Ich bin schon vor Punkrock auf Punkrock abgefahren, nämlich auf MC5 und das erste Album von den Stooges, das hab ich in Manchester bei Kendals gekauft. Alles, was nicht Disco war. Später habe ich diese Haltung noch bereut, aber zu der Zeit war Disco scheiße, und deshalb stand ich auf alles, was ein bisschen langhaarig war. Aber nicht wie die Jungs im Jahrgang über mir, die RAF-Mäntel trugen und mit Disraeli Gears oder The Best of Cream herumliefen. Ich war alles andere als scharf auf dieses ganze bluesige Zeug, mochte aber einfach alles, was ein bisschen ungewöhnlicher war als Eric Clapton.

Paul Morley: Man hat sich nach Leuten umgesehen, die ähnlich waren wie man selbst. In der Schule war niemand so wie ich. Schließlich haben wir uns alle bei einem bestimmten Konzert gefunden. Zwei oder drei Jahre bevor es so weit war, wussten wir aber nicht, wo die anderen waren. Wenn man zu einem Pink- Floyd- oder David-Bowie-Konzert in der Free Trade Hall gegangen ist, hat man niemanden kennengelernt. Wahrscheinlich waren die anderen da auch irgendwo, aber man hat sie nicht gefunden, weil es da so voll war.

Im Prinzip kam damals – ’74, ’75 – die Musik nach Manchester. Wir dachten immer, die Bands aus unserer Stadt seien nicht das Wahre. Sogar lokale Bands wie IOcc oder Sad Café wirkten eher, als würden sie aus L.A. oder Las Vegas kommen. In Manchester gab es ein paar eigenartige Heavy-Metal-Clubs, wo einheimische Bands gespielt haben, aber die nahm man nicht ernst, weil sie einem immer vorkamen wie Bands, die auch an der eigenen Schule hätten spielen können. Gute Musik konnte auf keinen Fall aus Manchester kommen.

C.P. Lee: Zum Wunderbarsten, was Anfang der Siebzigerjahre in Manchester passiert ist, gehörte das Ankämpfen gegen die fehlenden Auftrittsmöglichkeiten für Berufsmusiker. Mit Music Force wurde eine Arbeitergenossenschaft gegründet, und zwar nach einem Treffen, das Victor Brox, ein Bluesmusiker aus Manchester, Tosh Ryan und Bruce Mitchell einberufen hatten. In der Oxford Road wurden Räumlichkeiten gemietet, wo Bands Equipment und Transporter mieten und sich Plakate entwerfen lassen konnten.

Vor allem aber war da ein Typ namens Martin Hannett, der auch Mitglied der Genossenschaft war. Er war ein Hansdampf in allen Gassen. Er schrieb für die von Music Force herausgegebene Zeitung, die Hot Flash hieß. Außerdem hatte er großes Interesse am Mixen und einige Soundsystems entworfen, er kaufte ständig neues Equipment und Geräte, neue Lautsprecher. Im Hinterkopf hatte er allerdings die Vorstellung, Bands zu produzieren, weil er selbst Musiker war. 1975 arbeitete er mit Belt and Braces, einer radikalen Theatergruppe.

Martin Hannett: Ich habe das Büro geleitet. Jeder, der irgendwie Musiker war, kam da irgendwann hin, weil er eine Anlage mieten musste. Es sollte eine Genossenschaft für Musiker sein. Mit dem Band on the Wall ging es los, als Steve Morris nach einer Ewigkeit, die er auf der Queen Elizabeth II angeheuert hatte, wieder nach Hause kam und den Laden kaufte. In den Sechzigerjahren war ich jeden Freitag im Band on the Wall. Es gab dort eine Gruppe namens New Religion, die hatten eine über Fußpedal bedienbare Lightshow. Ich glaube, zum Schluss hießen sie Stack Waddy. Die waren gut, schnell und machten sich nichts aus musikalischen Werten.

Belt and Braces war meine zweite Produktion. Die erste war ein Soundtrack für einen Cartoon, den einer an der Poly gezeichnet hatte: All Kinds of Heroes.

![England's Dreaming [Deutschsprachige Ausgabe] - Jon Savage - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/92b6acfc062be7376695b082143db6de/w200_u90.jpg)