2,99 €

Mehr erfahren.

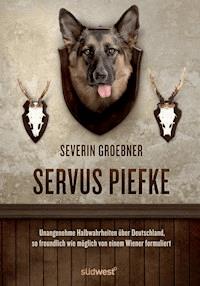

- Herausgeber: Südwest

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Was Österreicher wirklich über die Deutschen denken

Der mehrfach preisgekrönte Wiener Kabarettist und Wahldeutsche Severin Groebner beleuchtet den deutschen Alltag aus seiner ganz eigenen Perspektive. Mit Wiener Schmäh nimmt er die deutsche Wirklichkeit unter die Lupe. Seine Außenansichten belegen den Verdacht, dass in den beiden Ländern „alles gleich anders“ ist, dass Deutsche noch eine Brise mehr Selbstironie vertragen können, und dass Lachen doch die beste Medizin ist, um Bürokratie, Autobahnen, Schwarzbrot und Oktoberfest zu ertragen. Ab November 2011 ist Severin Groebner mit dem gleichnamigen Soloprogramm „Servus Piefke!“ im deutschen Sprachraum unterwegs.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 185

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Liebe Leserinnen und Leser!

Bevor Sie dieses Buch zu sich nehmen, sollten Sie vielleicht wissen, wer hier schreibt. Ein Wiener – gut, das wissen Sie bereits, es steht ja schon auf dem Cover. Doch die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, war nicht das Wien von heute. Es war das Wien der 80er Jahre (des letzten Jahrhunderts, wie seit über einem Jahrzehnt immer dazugesagt wird, was aber irgendwie ein Blödsinn ist, denn die Achtzigerjahre dieses Jahrhunderts gibt es noch nicht und die des vorletzten Jahrhunderts sind ja wohl nicht gemeint. Zumindest hoffe ich, nicht so zu schreiben, dass man glaubt, ich wär schon 140 Jahre alt!), und dieses Wien war ein anderes Wien als heute.

Es war riesiges Provinzkaff, in einer seltsamen Biegung des Eisernen Vorhangs gelegen. Die Menschen waren grantig, hatten etwas gegen die eingewanderten »Tschuschen« (Südosteuropäer, meist aus dem damals noch existierenden Jugoslawien), der Bundespräsident durfte wegen seiner Nazivergangenheit nicht in die USA einreisen, der Bundeskanzler war ein sozialdemokratischer Banker, Falco war in der Hitparade, der »Russe« eine latente Bedrohung, Jörg Haider klopfte rechte Sprüche, und dennoch glaubte man einen frischen Wind zu spüren unter dieser betonharten »Fadess« (Langeweile), und dieser Wind kam vom Kahlenberg und blies in Richtung Tschechoslowakei.

Heute hingegen ist Wien eine pulsierende Weltstadt. Die Bevölkerung ist grantig und hat etwas gegen die eingewanderten Türken, der dritte Nationalratspräsident hat Mitarbeiter, die Nazi-Devotionalien bestellen, er darf aber in die USA reisen, der Bundeskanzler ist ein Sozialdemokrat, welcher der Bevölkerung seine Regierungsabsicht gerne via Leserbrief an die Kronenzeitung mitteilt, Christl Stürmer ist in der Hitparade, der »Chinese« ist eine latente Bedrohung, H. C. Strache klopft noch rechtere Sprüche, und dennoch glaubt man in dieser sumpfartigen Suppe aus Ressentiments, Rassismus und Rechthaberei einen Wunsch zu spüren. Einen großen, fantastischen Wunsch. Nämlich den allgemeinen Wunsch, der Russe möge doch bitte den Eisernen Vorhang wiedererrichten. Das ist natürlich vereinfacht ausgedrückt, aber wenn man schon selber kein Weltreich errichten kann, so fühlt sich der Wiener doch am wohlsten, wenn ihn die Welt in Ruhe lässt.

Oder anders gesagt: Kennen Sie den Witz von dem Mathematiker, der eine Schafherde einzäunen soll? Er löst das Problem, indem er sich in den Zaun einwickelt und sich als »außen« definiert. Ersetzen Sie einfach die Herde durch die Welt und den Mathematiker durch Wien – und schon haben Sie das Weltbild eines echten Wieners versandfertig. Aber warum schreibt dann ein Wiener, wenn er denn so ein hermetisch abgeschlossenes Weltbild hat, ein Buch über Deutschland?

Leben wir nicht in Zeiten, wo sich – weiß Gott – wichtigere Themen anböten? Allein während der Arbeit an diesem Buch wurden mindestens zwei arabische Regierungen gestürzt, drei andere befinden sich in ernsthaften innenpolitischen Schwierigkeiten, in Japan hat die Erde gebebt, und der darauffolgende Tsunami hat einen atomaren Super-Gau ausgelöst, Griechenland ist pleite, Portugal, Irland und Spanien wahrscheinlich auch. Island und Bremen sowieso. Nationalismus und Chauvinismus feiern in ganz Europa fröhliche Wiederauferstehung, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit nehmen zu, Großbritannien brennt, die Börsen wackeln, und Österreich hat es nicht einmal geschafft, sich für die Frauen-Fußball-WM zu qualifizieren. Es gäbe also wirklich ausreichend interessante und vor allem spannendere und wichtigere Themen als »Deutschland – und wie es ein Wiener sieht.«

Ganz einfach: Weil ich nunmehr seit fast zehn Jahren in Deutschland an unterschiedlichen Orten gewohnt habe bzw. wohne und obendrein durch meinen Beruf Humorkaufmann, also Kabarettist, sehr viel durch das Land fahre. So war ich beispielsweise schon in Mockmühl und Sartrup, und ich glaube, dass es nicht viele Menschen gibt, die schon an beiden Orten waren (abgesehen von meinen zahlreichen Kollegen, die auch dauernd unterwegs sind). Und daher wollt ich einfach mal klarmachen, wie ich das hier alles seh. Sozusagen als gegenseitige Standortbestimmung.

Und natürlich kommt ein solches Buch nicht ohne Klischees aus. Ganz im Gegenteil: Ich werde mich darin suhlen. Klischees werden hier nicht nur zementiert, vielmehr werde ich sie auch ausschmücken, bebildern und wie in einer total angesagten Power-Point-Präsentation an die Wand werfen. Mit voller Absicht. Denn je unübersichtlicher die Welt wird, desto mehr erfreuen wir uns an Klischees, Stereotypen und solide gebauten Vorurteilen. Das gibt Sicherheit. In einem Klischee kann man so richtig baden. Sich hineinlassen. Darin schwelgen. Mit einem Satz: Da kann man sich wohl fühlen.

In diesem Sinne: Viel Vergnügen auf der Reise durch unhaltbare Halbwahrheiten, fröhliche Übertreibungen und sagenhafte Stereotypen. Es werden Ihnen haltlose Beleidigungen, gemeine Unterstellungen und unzulässige Verallgemeinerungen begegnen. Kommen Sie mit auf einen Trip durch das nationale Selbstverständnis, bei dem Ihnen so manche Hinterfotzigkeit aufs Brot geschmiert werden wird. Aber immerhin ist es gutes deutsches Schwarzbrot.

Und nehmen Sie es – ganz gegen Ihre »deutsche« Natur – nicht zu ernst. Sie kennen doch die Wiener: Immer ein Hintertürchen offen … Oder wie Schopenhauer gesagt hat: »Jede Nation spottet über die andere – und alle haben recht.«

Ihr Severin Groebner

01 / Deutsche in Wien

Piefke!

Ich weiß es noch ganz genau: Es waren viele. Sie waren laut. Die ganze Straßenbahn dröhnte. Und sie waren betrunken. Sehr betrunken. Und fröhlich. Sehr fröhlich. Und sehr betrunken. Und sehr laut. Von Ostern bis Allerheiligen waren sie da und machten Umsatz und Lärm. Das waren die Deutschen. Also, wie sie bei uns in Wien heißen: Die Piefke.

Und das ist korrekt geschrieben. Die Mehrzahl von Piefke heißt nämlich Piefke. Wer »Piefkes« sagt, ist selbst ein Piefke. So wie der Plural von Tschick auch Tschick ist und nicht Tschicks. Aber das führt zu weit. Zurück zur Straßenbahn.

Dieser Haufen plärrender, laut lachender, bisweilen singender Menschen mit vom Alkohol stark geröteten Gesichtern, das waren die Deutschen. Die Italiener waren auch laut, aber die fuhren meist eine Stunde früher heim und waren jünger. Obendrein sprachen sie Italienisch. Und die Amerikaner erkannte man daran, dass sie in kleineren Gruppen unterwegs waren, nie die öffentlichen Verkehrsmittel benutzten und als Erste kotzen mussten.

Ich bin in der Nähe von Grinzing aufgewachsen, dem bekanntesten Weinort von Wien. Da lernt man diese Unterscheidungen fein zu treffen. Die Straßenbahn 38, genannt: der 38er, war mein Fluchtweg aus der stickigen Atmosphäre meines Elternhauses hinaus in die große Welt. Also eigentlich hinein in die Innenstadt, wo ich die große Welt vermutete. Und jedes Wochenende, von Frühling bis Herbst, war diese meine Straßenbahn vollgestopft mit betrunkenen Touristen aus der Bundesrepublik.

Und wie laut die waren! (Hab ich das schon erwähnt?)

Das geht gar nicht. Das sind Wiener nie. Nur bei häuslichen Streitereien und bei Wahlveranstaltungen. Da lassen wir die Sau raus. Aber doch nicht in der Freizeit. Abgesehen von der Lautstärke, die uns sensible Wiener Gemüter immer an den Einmarsch von 1938 erinnert (sonst kann sich das sensible Wiener Gemüt an gar nichts erinnern, nicht einmal daran, wo der kleine Herr mit dem Bart hergekommen ist – wir sind erst im Mai 1945 wieder aufgewacht …), waren die deutschen Touristen für mich und meine pubertierenden Freunde natürlich auch willige Opfer.

In der Innenstadt haben wir ihnen die Votivkirche als Stephansdom angepriesen, wir haben ihnen den Wienfluss als Donaukanal verkauft, und wenn sie auf der Suche nach einer Straßenbahnstation, Sehenswürdigkeit oder einer öffentlichen Toilette waren, haben wir sie natürlich freundlich, mit Wiener Schmäh und einem charmanten Lächeln, über dem groß stand: »Glauben Sie mir, ich bin von hier«, konsequent in die entgegengesetzte Richtung geschickt. Ein bisschen Spaß muss sein …

Das Schönste an den Deutschen war allerdings, dass man sich mit ein wenig schauspielerischem und sprachlichem Talent als Deutscher ausgeben konnte. Natürlich nur in Wien. Bereits in Linz hätte der Trick nicht mehr funktioniert. In Salzburg erst recht nicht, die wissen genau, wie Deutsche klingen. Aber wenn man sich dann so richtig daneben benehmen wollte, dann schlüpfte man mal kurz in die Rolle eines »Duisburgers« oder »Hamburgers« oder in die des Einwohners einer anderen sehr, sehr exotischen Stadt.

Denn eigentlich wussten wir sehr wenig von Deutschland. Irgendwie war es immer ein bisschen »bäh«! Das lag nicht unbedingt an den Besoffenen in der Straßenbahn. Das lag an einer diffusen Gefühlsgemengelage in uns. Die Deutschen? Das waren doch die Nazis gewesen! Und Atomkraftwerke haben sie auch. Überhaupt war das Land so groß. Und hatte einen Zugang zum Meer! Was irgendwie eine Frechheit war, da wir den unseren 1918 verloren hatten. Andererseits: Was waren das denn schon für Meere: Nordsee und Ostsee. So schön wie in »unserem« Triest (das längst zu Italien gehörte, aber so traurige Fakten stören uns Wiener nur kurz) kann es dort nicht sein. In unserer Vorstellung lag Hamburg in etwa am Polarkreis.

Das mag jetzt seltsam klingen, aber das waren die Achtzigerjahre in Österreich, und unser Geografielehrer war wirklich die faulste Lehrkraft, die ich jemals erlebt habe.

Umso erstaunter war ich, als ich mal einzelne Deutsche, nicht in Gruppen reisend, kennenlernen konnte. Da waren zunächst die Freunde meines Bruders, der in Marburg studierte. Er brachte sie ab und zu mit nach Hause. Das waren ruhige, höfliche Menschen, die in gewählten Worten deutlich über politische Themen sprachen: Nato-Doppelbeschluss, Gorleben, Wackersdorf und immer wieder Helmut Kohl. Der war nicht sehr beliebt, das verstand sogar ich, der mit seinem pubertierenden Schädel natürlich eigentlich ganz woanders war. Das Interessanteste daran war allerdings, dass diese Menschen argumentierten. Sie bellten einander nicht an, sie schütteten sich nicht gegenseitig mit lässigen Sprüchen und kaum versteckten Beleidigungen zu, wie ich das von politischen Diskussionen in Wien gewohnt war, sie brüllten sich nicht nach spätestens zehn Minuten an, nein, sie diskutierten. Debattierten. Nahmen gegenseitig teil am Meinungsbildungsprozess des jeweils anderen. Und bisweilen sagte einer sogar zu seinem Gegenüber: »Da hast du recht.«

Das war komplettes Neuland für mich.

Diese Menschen kamen aus demselben Land, wie diese rotgesichtigen Brüllaffen, die keinen Wein vertrugen?

Später dann, ich weiß sogar genau, es war 1988, traf ich auf nochmal eine ganz andere Art von Deutschen.

Es war auf der Kärntner Straße in Wien. Der zentralen Einkaufsmeile. Ach so, Verzeihung: Shopping-Area heißt das ja auf Deutsch. Eine Dame fragte mich in einer Art deutscher Sprache nach dem Weg. Aber es war kein Deutsch. Also nicht das, was wir Wiener unter »Deutsch« verstehen, das fast immer genuschelt wird, aber andererseits ausländischen Mitbürgern gerne ins Gesicht gebrüllt wird verbunden mit der Formulierung: »Faschtähst kaa Deitsch?«

Es war aber auch nicht dieses bellende, kehlige Gegröle, das ich aus der 38er-Straßenbahn kannte. Es war etwas, das eigentlich nur sehr entfernt mit Deutsch verwandt sein konnte, und doch war es mir auf wundersame Art möglich, es zu verstehen. Es war Sächsisch.

Ich war so verdattert, dass ich ihr sogar den richtigen Weg zeigte. Sie bedankte sich, und als sie schon wieder gehen wollte, hielt ich sie mit der Frage auf, wo sie denn eigentlich herkomme? Ihr Deutsch sei so … anders.

»Isch gomm aus Drähsden!«

»Aus Dresden?«, wiederholte ich, »aber das liegt doch in der DDR?« Ich war mittlerweile durchgefallen und hatte jetzt endlich einen ordentlichen Geografielehrer bekommen.

»Ja, nadürlisch.«

»Aber … äh … da dürfen Sie doch nicht herumfahren … also … ausreißen … äh … ausreisen?«

»Och, wir schon … wir ham eene befrisddede Ausreisebewilligung begomm!«

»Und da fahren Sie nach Wien?«

»Jo sischä.«

Also diese Deutschen waren mir auch nicht geheuer. Jahrzehntelang eingesperrt, und wenn sie dann mal raus dürfen, fahren sie nicht nach Paris, Rom, New York oder wenigstens an irgendeinen spanischen Strand, wo sie ihre Landsleute aus der Westzone treffen könnten, nein, sie fahren nach Wien!

Der deutsche Leser muss wissen: Wir Wiener sind natürlich überzeugt, dass unsere Stadt die schönste der Welt ist. Genauso sind wir aber auch davon überzeugt, dass sie die beschissenste Stadt der Welt ist. Also sagen wir mal so: Wien ist die Hölle, und wenn es nicht so schön wär, wären wir alle nicht mehr da – weil es aber so schön ist, halten wir es in diesem Drecksloch eben aus. Anders gesagt: Einen Wiener kann man mit der Definition von Descartes’ Gefängnis als Bild unseres Daseins nicht schrecken. Das kennt er von Kindesbeinen an.

Auf jeden Fall würde der Wiener nie in Wien Urlaub machen. Das machen nur Trotteln. Ausländer und Touristen. Wobei Letztere meist auch noch aus dem Ausland kommen. Aus Deutschland zum Beispiel. Ein Jahr später jedenfalls kamen sie alle. Lauter Deutsche. Aus Ungarn. Und wollten … nach Deutschland. Und nicht zu uns. Da kam in mir der Gedanke auf, dass ich da vielleicht auch mal hinfahren sollte.

Nun wohn ich selbst schon seit einigen Jahren in dem Land, das der Wiener zärtlich als »Piefkei« bezeichnet und fühl mich eigentlich ganz wohl hier. So richtig wohl natürlich nicht. Richtig wohl darf sich der Wiener gar nicht fühlen. Das geht nicht. Das ist ihm nicht in die Wiege gelegt. Da hätte er keinen Grund mehr sich zu beschweren, umanandazuseiern, zu raunzen und grantig zu sein. Und der Wiener fühlt sich nunmal nur wohl, wenn er sich nicht wohlfühlen kann.

Manchmal hab ich allerdings auch Heimweh. Dann pack ich meine Freunde ein, und wir fahren nach Wien. Dann gehen wir zum Heurigen nach Grinzing. Und wenn meine Freunde dann besoffen mit mir im 38er nach Hause fahren und laut sind und betrunken und sogar fröhlich laut und betrunken, dann denk ich mir: Es gibt Dinge, die sich nie ändern.

Und erfreue mich an den grantigen Gesichtern der Wiener, die uns missbilligend anschauen und sich denken: Die Piefke!

02 / Wien in Deutschland

Na servus!

Was ich bei meinen ersten Besuchen in Deutschland erstaunlich fand, war: Wien ist in Deutschland sehr beliebt. Wien ist angesehen und wird freundlich gemocht – wenn auch nicht ganz für voll genommen. Also ungefähr genau das gegenteilige Gefühl, das die Wiener Deutschland entgegenbringen.

Wien ist für die meisten Deutschen ein bisschen eine Märchenstadt. In dieser Zuckerbäcker-Architektur lässt es sich gut in vergangene Zeiten hineinträumen. Franzl und Sisi, Heurigenlieder und Hans Moser, Walzer und Weinseligkeit, ein bisschen Dekadenz, die man sich zu Hause nie erlauben würde, und einen schneidigen Leutnant dazu, den man hier auch mal unreflektiert »fesch« finden kann. Oder dufte. Oder endgeil. In vielen deutschen Hirnen ist Wien niemals im zwanzigsten Jahrhundert angekommen. Und das ist nicht nur kongruent mit den Sehnsüchten so mancher Wiener, vielmehr wird dieses Bild von der Wiener Fremdenverkehrswerbung weiter und weiter und weiter bedient. In der Vergangenheit sind wir eben Weltmeister.

Freilich leben auch noch andere Klischees gut in deutschen Köpfen: Die Stadt des Todes, der Kult um die »scheene Leich«, die Morbidität, sozusagen Wien als Verwaltungssitz des Abgründigen, wo dich der Tod persönlich mit »Küss die Hand« und einem charmanten »Nehmen Sie doch einmal Platz, gnädige Frau!« begrüßt. Der Tod ist hier eine Art magersüchtige Mönchsversion von Peter Alexander. Und so werden auch die diversen Verbrechen in Österreich, die in schöner Regelmäßigkeit durch die Medien wandern, in ein folkloristisches Schubladerl gepackt: Kellerkinder, Inzest, Russenmafia, Faschisten in der Regierung … ja, mei … die Österreicher. So sind sie eben. Die meinen das gar nicht bös, die können nicht anders.

Und ein mildes Lächeln, das nicht ohne einen Schuss Bewunderung auskommt, erscheint auf dem deutschen Gesicht.

Das ist ja auch verständlich, wenn man an den Philosophen Slavoj Zizek denkt. Denn der hat während des Jugoslawienkriegs die These formuliert, der Balkan sei so etwas wie das verdrängte Unbewusste Europas: Nationalistisch, brutal, engstirnig, anfällig für totalitäre Ideologien. Auf Wien und Österreich umgelegt, würde das bedeuten: Wir sind so etwas wie das verdrängte Unbewusste Deutschlands. Schlampig, gemächlich, hinterfotzig und voller seelischer Abgründe. Schließlich kommt Freud ja auch aus Wien – und nicht aus Castrop-Rauxel.

Ansonsten – und das war die zweite Überraschung für mich – hat man in Deutschland keine große Meinung zu Wien oder gar Österreich. Über die politische Situation etwa ist der Deutsche ungefähr so gut informiert wie über die Börsenkurse von Dschibuti. »War da nicht mal dieser Haider?«, »Seid ihr eigentlich auch in der EU?«, »Wie heißt denn bei euch die liberale Partei?«

Wozu auch? Der Deutsche muss dauernd im Konzert der Mächtigen mit Frankreich, England, USA und Russland mitspielen, mit China verhandeln, Indien besuchen, Brasilien beackern und alle zwei Jahre erneut einen vergeblichen Versuch starten, im Fußball Welt- oder wenigstens Europameister zu werden. Eine Meinung zu Österreich ist in all diesen Belangen vielleicht kein Hindernis, aber auch nicht zwingend erforderlich.

Doch das Bild im Kopf bleibt. Österreich ist Alpen und Wien. Alpen sind Berge, das ist klar. Da wohnen die Raubritter, die einem die Durchfahrt nach Italien schwermachen und Wegezoll, den sie »Vignette« oder »Pickerl« nennen, abknöpfen. Und Wien sieht aus wie das Café Sperl.

Denn immer, wenn im deutschen Fernsehen von Wien die Rede ist, gibt es Bildmaterial aus dem Café Sperl. Das heißt, alle Deutschen, die noch nie in Wien waren, gehen davon aus, dass ganz Wien holzgetäfelt ist, die Preise überteuert sind und draußen ein Fiaker wartet. Natürlich wartet vor dem Sperl kein Fiaker, aber in dem Fernsehbericht wird der immer anschließend ans Sperl draufgeschnitten.

Das Rinterzelt, den Franz Josef-Bahnhof oder die Blaue Lagune in Vösendorf sieht man nicht. Solche Bilder würden in Deutschland auch nicht funktionieren. Da würden sich alle sagen: »Das ist Wien? Sieht ja aus wie zu Hause.«

Ansonsten wird der Österreicher – und speziell der Wiener – nicht ganz für voll genommen. So geschah es kürzlich, dass ein Sprecher im Deutschlandfunk ein Paul-Hörbiger-Lied anmoderierte mit den Worten: »Er verkörpert in dem Lied den echten Wiener, charmant und lustig, aber auch vertrottelt und morbid.«

Gut, dass das nicht in Wien zu hören war. Sonst wär was los gewesen. Weil über Wien »fäun« (also: schimpfen, lästern), das dürfen nur die Wiener. Und auch wenn wir dem deutschen Gast gerne unser schönstes, freundlichstes Gesicht zeigen, sollte er darüber nicht vergessen: Wir haben auch noch unser echtes.

Natürlich bietet es aber auch eine riesige Chance, dauernd unterschätzt zu werden. Und die Wiener, die in Deutschland leben, nutzen diese gerne. Und werden nebenbei Chef von RTL oder von Siemens, werden Zirkus-Direktoren oder wenigstens Buchautoren. Manche verkaufen auch blauäugigen, gutgläubigen bayrischen Bankern ein HAAG-Milliardengrab.

Gut, das waren die Kärntner. Aber denen kann man doch nicht trauen. Das weiß man doch. Zumindest in Wien. Hätte man uns gefragt, wir hätten Ihna scho Bscheid gstessn.

Aber das mit Schmäh. Deshalb sind wir ja auch so beliebt.

03 / Die Deutschen und das Brot

Wes Brot ich ess …

Wenn man mich fragen würde, was die deutscheste aller Tugenden ist, das was wirklich alle am meisten am Herzen berührt und sie eint, dann würde ich – noch lang vor dem ziellosen Fleiß, dem unbändigen Bewegungsdrang und der ach so liebenswerten Lautstärke – etwas anderes an die erste Stelle setzen: das Brot.

Die Deutschen sind stolz auf ihr Brot. Sie lieben ihr Brot, so wie ihren Wald. Das ist logisch, hat ja auch beides dieselbe Farbe, das Holz und das Brot. Die Franzosen haben Baguette, die Italiener Ciabatta, die Österreicher Semmeln, die Tschechen haben … Bier. Aber der Deutsche hat Schwarzbrot, Graubrot, Mischbrot, Bauernbrot, Roggenbrot, Dinkelbrot, Sonnenblumenbrot, Pausenbrot, Brotzeit – und »Pumpernickel«.

Ein tolles Wort. Es klingt in meinen wienerischen Ohren lieb, nett, süß, niedlich, und, wenn man dann einmal abgebissen hat davon, schmeckt es nahrhaft. Sehr nahrhaft sogar. Noch Jahrhunderte vor der Erfindung des Müsliriegels haben die Deutschen den Pumpernickel aus der Taufe gehoben. Schwarzes Brot, das auf sich eigentlich nichts duldet, was nicht mindestens ebenso intensiv schmeckt wie der Pumpernickel selbst. Auf den Pumpernickel eine dünne Scheibe zarten Ziegenkäse draufzulegen oder geräucherten Schinken, der ganz leicht nach Wacholder duftet, ist sinnlos, da der Pumpernickel Käse und Schinken geschmacklich sofort übernimmt – und zwar so, dass eine feindliche Übernahme an der Börse dagegen aussieht wie ein leichtfüßiges Tänzchen. Und wie an der Börse wird einer dabei draufgehen. Denn geschmacklich wird nichts übrig bleiben außer dem Pumpernickel.

Deshalb kann man auf dieses Brot nur etwas drauflegen, das auch so in die Geschmacksnerven einmarschiert, wie es sich selbst auf der Zunge breitmacht: also Wurst in dicken Scheiben. Viel Wurst in dicken Scheiben, viel Wurst mit viel Senf, am besten noch Majo dazu und vielleicht noch eine dünne Scheibe Tomate – nicht wegen des Geschmacks, sondern damit es gesund ist, äh … also so aussieht – und dann ist der Pumpernickel ordentlich belegt. Dann kann er schmecken. Wem er schmeckt.

Das Wort selbst kommt im Übrigen einer Überlieferung nach aus dem Französischen. Die Franzosen, in Essensdingen bekanntlich völlig ahnungslos, haben angesichts dieses schwarzen Roggenbrots, das die Deutschen vor ihren Augen verspeisten, gemeint, das sei »bon pour Michel«, also gut für den Michel. Den deutschen Michel – und sonst niemanden.