9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

In seinem neuen Essay ist Martin Walser ganz Leser und Entdecker, und als solcher bereist er eine sonst kaum beachtete literarische Landschaft – die jiddische Literatur. Einem ihrer großen Autoren und Mitbegründer der modernen jiddischen Literatur, Sholem Yankev Abramovitsh (1835–1917), will er schreibend ein Denkmal setzen: ihm und seinem Werk, das er «ein Lesewunder» nennt und in dem ihm ein Erzählen «unter einem Himmel voller Bedeutungen» begegnet. Martin Walser ist begeistert von der Vielfalt der Sprachwelten, die sich ihm darin eröffnet. Die enthusiastische Leseerfahrung, die in seinem Essay ihr Echo findet, lässt auch einen Autor in neuem Licht erscheinen, zu dem er seit seinen Anfängen immer wieder zurückgekehrt ist: Franz Kafka. So ist Martin Walsers Essay nicht nur die Erkundung einer vernichteten Lebenswelt, sondern auch eine emphatische Einladung an das Publikum, sich in diesen wiederentdeckten Landstrich der Literatur zu begeben: «Ich hoffe, es gehe jedem Leser so: Man möchte diese Sprache sprechen.»

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 131

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

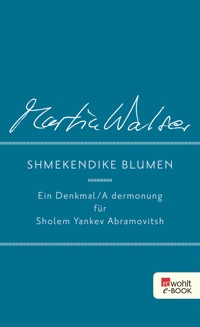

Martin Walser

Shmekendike blumen

Ein Denkmal / A dermonung für Sholem Yankev Abramovitsh

Über dieses Buch

In seinem neuen Essay ist Martin Walser ganz Leser und Entdecker, und als solcher bereist er eine sonst kaum beachtete literarische Landschaft – die jiddische Literatur. Einem ihrer großen Autoren und Mitbegründer der modernen jiddischen Literatur, Sholem Yankev Abramovitsh (1835–1917), will er schreibend ein Denkmal setzen: ihm und seinem Werk, das er «ein Lesewunder» nennt und in dem ihm ein Erzählen «unter einem Himmel voller Bedeutungen» begegnet. Martin Walser ist begeistert von der Vielfalt der Sprachwelten, die sich ihm darin eröffnet. Die enthusiastische Leseerfahrung, die in seinem Essay ihr Echo findet, lässt auch einen Autor in neuem Licht erscheinen, zu dem er seit seinen Anfängen immer wieder zurückgekehrt ist: Franz Kafka.

So ist Martin Walsers Essay nicht nur die Erkundung einer vernichteten Lebenswelt, sondern auch eine emphatische Einladung an das Publikum, sich in diesen wiederentdeckten Landstrich der Literatur zu begeben: «Ich hoffe, es gehe jedem Leser so: Man möchte diese Sprache sprechen.»

Vita

Martin Walser, 1927 in Wasserburg am Bodensee geboren, war einer der bedeutendsten Schrifststeller der deutschen Nachkriegsliteratur. Für sein literarisches Werk erhielt er zahlreiche Preise, darunter 1981 den Georg-Büchner-Preis, 1998 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und 2015 den Internationalen Friedrich-Nietzsche-Preis. Außerdem wurde er mit dem Orden «Pour le Mérite» ausgezeichnet und zum «Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres» ernannt. Martin Walser starb am 26. Juli 2023 in Überlingen.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2014

Covergestaltung ANZINGER WÜSCHNER RASP, München

Coverabbildung ohne

ISBN 978-3-644-04701-3

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Für Susanne Klingenstein

1.

Vor 50 Jahren hatte jeder wache Zeitgenosse gehört oder gar selber gelesen, was Walter Benjamin über ein Bild von Paul Klee geschrieben hat: Angelus Novus heißt das Bild.

«Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradies her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das was wir Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.»

Das war der IX. Abschnitt in Benjamins Aufsatz Über den Begriff der Geschichte. 1940.

Und so steht es im Roman Schloimale von Sholem Yankev Abramovitsh, der sich dann Mendele der Buchhändler nannte:

«[…] eben darüber schilt man ja jetzt so sehr in der Welt, daß die Juden von der Gegenwart der Welt so losgelöst sind und den Sinn nur in der Vergangenheit haben, daß sie verkehrt, mit dem Gesicht nach rückwärts gehen, darum den Weg vor sich nicht sehen können und stolpern und fallen. In ihrer ganzen Lebensführung – im Hause, in der Synagoge und in ihrer Literatur sind sie wie die Toten. Tot sind sie bei Lebzeiten und leben wollen sie nach dem Tode. Ein Jude gilt gar nichts, so lange er noch lebt, erst nach dem Tode kommt er durch eine schöne Grabinschrift zu Ansehn – alle Verstorbenen bekommen den Titel: Fromm und gerade, freigebig, weise. Rettich und Zwiebel werden zu Zedern […] Mit einem Wort, das Heute ist ihnen nichts.»

Das sagt im «Vorwort» zum Roman Reb Schloime. Er sagt es zu drei Schriftstellern, die wollen, dass er seine Lebensgeschichte aufschreibe. Und er sagt es zu Mendele, der dafür sorgen will, dass das Geschriebene gedruckt und verkauft wird.

Bei Walter Benjamin ist diese Vergangenheits-Zugewandtheit von aller Herkunft und Erfahrung befreit: eine sozusagen anthropologische Kondition, und eben auch eine jetzt vorkommende Haltung. Bei Abramovitsh ist es Zeile für Zeile jüdisches Schicksal.

Wenn man Susanne Klingensteins Buch liest, kann man in Reb Schloimes Text über die rückwärtsgehenden, nur von der Vergangenheit beherrschten Juden auch eine Kritik heraushören. Susanne Klingenstein erzählt ja, wie der 1835 geborene Abramovitsh selber ein Aufklärer wurde, wie er seine ersten Bücher nicht in Jiddisch, nicht in dem jeder Würde beraubten Jiddisch schrieb, sondern in Hebräisch. Abramovitsh wird in Klingensteins Text selber zum Helden eines Romans, der heißen könnte: Die Befreiung der Juden aus allen Gefangenschaften der Welt.

2.

Wenn jemand über Goethe, Schiller, Hölderlin, Kafka schreibt, weiß er, dass das, worüber er schreibt, den Lesern bekannt ist.

Der Untertitel zu Susanne Klingensteins Buch: «Wie Sholem Yankev Abramovitsh die Jiddische Literatur erfand.» Und heißt jetzt: «Eine Geschichte der jiddischen Literatur zwischen Berdichev und Odessa, 1835–1917.»

Ich hatte kaum eine Ahnung, dass es einmal eine jiddische Literatur gegeben hat. Ja, Sholem Aleichems Tewje der Milchmann, Chagall-Welt literarisch. Aber Kafka war mir näher, wichtiger. Dann Klingenstein. Sie erzählt, stellt dar eine Welt von Namen, eine Sprachwelt aus Jiddisch, Hebräisch, Russisch und Deutsch. Und weil sie weiß, dass wir wenig bis nichts wissen, bietet sie Passagen an aus den Werken, die von 1850 bis 1917 zwischen Vilna und Odessa und Lemberg und Kiew geschrieben wurden. Abramovitsh ist der Held dieses Literaturromans, die Hauptperson. Wie kam Abramovitsh überhaupt dazu, Jiddisch zu schreiben? Warum blieb er nicht beim Hebräischen oder wechselte ins Russische? Vom Westen wirkte das übermächtige Beispiel Moses Mendelssohns herein: Berlin statt Jerusalem. Es ist doch schon ein Roman, wenn ein Schriftsteller in einer Sprache aufgewachsen ist und lebt, die sogar von dem großen jüdischen Historiker Heinrich Graetz als «widriges Lallen und Stammeln» bezeichnet wurde: eben das Jiddische.

Man muss einmal ein nur wissenschaftliches Buch über die jiddische Literatur lesen oder überhaupt ein rein wissenschaftliches Buch über Literatur, um Klingensteins Erzählung des Zaubers und der Tragödie des Jiddischen halbwegs gerecht zu werden. Sie stellt eben nicht nur dar, sondern erzählt. Moses Mendelssohn wollte den Juden den Weg in die europäische Gesellschaft ebnen, den er durch das von ihm als hässlich empfundene Jiddisch verstellt sah. Sein Ideal: Deutsche Kultur und Bildung werden aus verachteten Ostjuden geachtete Europäer machen.

Aufklärung hieß hebräisch Haskalah. Und das zu Überwindende war: der Chassidismus. Für die Aufklärer bedeutete der Chassidismus Armut, Schmutz, Trunksucht, Lethargie, Ignoranz, Fatalismus. Maskilim, die Aufgeklärten, hießen die modernen Juden ihrer Zeit, die die traditionsgebundenen Juden durch Aufklärung befreien wollten aus ihren chassidischen Versenkungen ins Gebet, aus ihren sie in frommen Ritualen erstickenden Befangenheiten.

Abramovitsh, selbst ein Maskil, hatte also zuerst Hebräisch geschrieben. Dass es für einen Maskil ein Widerspruch gegen sich selber war, in der Sprache zu schreiben, die die Leute, denen er nützlich sein wollte – und das wollte er: nützlich sein –, nicht verstanden, das wusste er selber. Susanne Klingenstein macht verständlich, warum es ihm schwer fiel, Jiddisch zu schreiben: Jiddisch sei die Sprache der erbaulichen Texte für die ungebildeten Frauen gewesen und die Sprache, in der die Chassidim die hagiographischen Schriften über ihre Wunderrabbiner (Zaddikim) verbreiteten, Schriften, auf die die Maskilim nur satirisch reagierten, und es war die Sprache, die von den gebildeten Juden in Deutschland verachtet wurde als grob und unanständig-schmutzig-lächerlich. Und dass wir verstehen, was Abramovitsh zu erleben hatte, lässt die Autorin uns die jiddische Szene miterleben. 1867: In der ersten hebräischen Zeitung in Russland, Hamelitz, jetzt eine Jiddisch geschriebene Beilage, Kol Mevaser, dort der Anfang des Romans Dos poylishe yingl. Autor Linetski. Sein Vater ein Talmud-Gelehrter, er mit sechs bei großen Talmudlehrern, mit zehn ein ilui, ein Wunderkind talmudischer Weisheit, dann in den Händen chassidischer Fanatiker, Fasten, Waschungen, Kabbala-Studium, dann aber maskilische Bücher, der Vater bemerkt die Veränderung, verheiratet den Vierzehnjährigen mit einer Zwölfjährigen, aber der überzeugt auch sie von der Haskalah, der Vater erzwingt die Scheidung, verheiratet ihn mit einer tauben, geistig Behinderten, der Sechzehnjährige rebelliert, der Vater lässt ihn nachts von einer Brücke in den Fluss werfen, er überlebt, maskilische Freunde helfen ihm nach Odessa, 1858, er lernt Deutsch, will an das Rabbinerseminar nach Breslau, aber an der Grenze schnappen ihn die Leute des Vaters, ein angesehener Zaddik soll ihn zur teshuva (Reue und Umkehr) führen, er lässt sich scheiden, flieht nach Zhitomir, dort im staatlichen Rabbinerseminar ist die Unterrichtssprache Russisch, er lernt Eliezer Zweifel kennen, ein Maskil, der den Chassidismus nicht verurteilt, die Ideen des Begründers Baal Shem Tov seien revolutionär, und er lernt Avrom Goldfaden kennen, der schreibt jiddische Lieder, und im Kol Mevaser dann Goldfadens erste Gedichte in jiddischer Sprache; Linetski bleibt ein Jahr in Zhitomir, 1865 heiratet er zum dritten Mal, 1867 also: jede Woche Dos poylishe yingl, unter dem Pseudonym Elye Kotsn Hatsakhkieli: ein Anagramm aus den hebräischen Buchstaben von Linetskis Namen, die Lebensgeschichte des jüdischen Knaben Ephraim Voltsis fun zayn geboyren biz zayn farloyren. Wie da das Bad am Freitag erzählt wird, wie der Vater den Dreijährigen hinunterführt in die Grube, die mit nackten aalglatten Menschen überfüllt ist.

«Juden, versteht ihr? Erwachsene Juden, nicht Kinder wie ich. […] Bei der geringsten Berührung ihrer glitschigen Körper überlief mich ein Schaudern […] Die ganze Sache war umso entsetzlicher, weil sie sich im Dunkeln abspielte […] Mitten in diesem furchtbaren Grauen ergriff mein Vater meine Hände, wie ein böser Geist einen Engel ergreift, und wirft mich ins Wasser, sodass ich, wenn er mich dann wieder herauszieht, nicht weiß, was mit mir los ist. Ich zittere wie eine vergiftete Maus, ich schlage mit Händen und Füßen um mich, als ob ich im Finstern meine Seele zu fassen suchte […] Ich bin wirklich aus dem Bad und der Mikve meines Vaters so rein hervorgegangen, dass die besten Seifen und das reinste Wasser bis heute den Schmutz dieser Erfahrung nicht von mir haben abwaschen können.»

Dann der Erfolg dieses Jiddisch geschriebenen Buches! Zeitgenössisch bezeugt: «In ganz Polen und der Ukraine gab es keinen Juden (Frauen eingeschlossen) und schon gar nicht unter den Jungen, der dieses Buch nicht ganz gelesen hätte.» Und ein Kritiker: «Bei der Lektüre Mendeles [Abramovitshs] haben nur die maskilischen Gelehrten vor sich hin geschmunzelt, mit dem typischen Gelehrtenschmunzeln; aber bei der Lektüre Linetskis erscholl helles und fröhliches Lachen in vielen jüdischen Häusern.»

1868 schrieb Abramovitsh den Roman Fishke der krumer. «Der überwältigende Erfolg von Linetskis einfach gestricktem und letztlich vulgärem Text muss ihn getroffen haben.» So Susanne Klingenstein.

Abramovitsh erzählt dann das jüdische Leben ganz anders. Zum Beispiel Die Fahrten Binjamins des Dritten, da heißt es:

«Eine jüdische Seele lässt sich weder durch Bitten noch durch sonstige Mittel dazu bewegen, aus dem himmlischen Behälter in einen irdischen Leib zu schlüpfen, es sei denn durch ein Bad. Das Bad ist die Generalagentur, das Zentralbüro zwischen Himmel und Erde. […] Seht euch einen Juden an, wenn er am Freitag aus dem Bade kommt. Er ist aufgeblüht, um Jahre verjüngt, der jüdische Funke strahlt ihm aus den Augen, alle seine Sinne sind schärfer, wacher […]»

Als ich das las, habe ich es als eine Antwort auf Linetski gelesen.

Es ist ein Abenteuer, in Klingensteins Buch zu erleben, wie das Jiddische sich durchsetzt gegen das Neu-Hebräische und das Russische. Pogrome, Zaren-Erlasse, Berlinische Kulturzwänge, religiöse Unerschütterlichkeit und tausend Schicksale, die keine Stimme hatten: Susanne Klingenstein lässt uns die ganze Geschichte erleben, nicht nur das, was dann literaturhistorisch übrig bleibt. Und sie führt die beiden jüdischen Welten – die Haskalah und den Chassidismus – im zwanzigsten Jahrhundert zusammen in Gershom Scholem und Martin Buber, ohne dass einer von beiden bevorzugt wird! Den hellsten Satz über das Jiddische lässt sie dann Scholem sagen: «Die innere Form des Jidischen, dessen oberste und bestimmendste geistige Ordnungen nicht ihm selber, sondern dem Hebräischen entstammen, ist eine Abbildung des hebräischen Sprachgeistes im Deutschen, das gewissermaßen seine Materie gebildet hat.»

Das begreifend, werden wir von ihr konfrontiert mit einer Partie Richard Wagner aus seinem Text von 1850: Das Judentum in der Musik: Die Juden sprächen, schreibt er, «die modernen europäischen Sprachen nur wie erlernte, nicht als angeborene Sprachen.» Der Jude spreche jede Sprache «immer als Ausländer», er könne immer nur «nachsprechen, nachkünsteln, nicht wirklich redend dichten oder Kunstwerke schaffen. […] Im Besonderen widert uns nun aber die rein sinnliche Kundgebung der jüdischen Sprache an. Es hat der Kultur nicht gelingen wollen, die sonderliche Hartnäckigkeit des jüdischen Naturells in Bezug auf die Eigentümlichkeiten der semitischen Aussprechweise durch zweitausendjährigen Verkehr mit europäischen Nationen zu brechen. Als durchaus fremdartig und unangenehm fällt unserem Ohre zunächst ein zischender, schrillender, summsender und murksender Lautausdruck der jüdischen Sprechweise auf […] Hören wir einen Juden sprechen, so verletzt uns unbewusst aller Mangel rein menschlichen Ausdrucks in seiner Rede.»

Dass Juden verehrungsvolle Anhänger des Meisters wurden, ist bekannt. Und das Jiddische ist zum Medium einer großen Literatur geworden. Und im zwanzigsten Jahrhundert wurde die Shtetl-Kultur im Westen so gefeiert, dass Gershom Scholem vom «Kultus des Ostjuden» sprach. Scholem selber habe, so Klingenstein, als er 1923 nach Palästina emigrierte, die einzig richtige Folgerung gezogen aus den wirklichen Zuständen: Ein Jude kann nicht irgendwo leben, wo er jederzeit seines Menschenrechts beraubt werden kann.

3.

Eine Erzählung ist immer gut, wenn wir, die Leser, den Eindruck haben, wir erfahren alles, was dazugehört. Und wenn wir viel mehr erfahren, als wir erwarten konnten, dann wird das Lesen zum Abenteuer.

Ein Beispiel: «Sholem Aleichem verbeugt sich vor Abramovitsh». Die Autorin weiß, dass Scholem Aleichem sozusagen berühmter geblieben ist als Abramovitsh – sein Tewje hat es zu Musical-Präsenz gebracht, The Fiddler on the Roof – also zeigt sie uns ihren Helden durch Scholem Aleichem, der den älteren Abramovitsh als zeyde (Großvater) verehrte. «Abramovitsh wurde verehrt, Sholem Aleichem wurde geliebt», heißt es bei Klingenstein. Und sie erzählt, was Sholem Aleichem, der gerade seinen fünfzigsten Geburtstag gefeiert hat, zu Abramovitshs fünfundsiebzigstem Geburtstag geschrieben hat, im Jahr 1910. Da berichtet Sholem Aleichem, dass er vor zwanzig Jahren selber schreiben wollte wie Abramovitsh. Der wohnte damals nur eine halbe Stunde entfernt in Odessa. Also lädt Sholem Aleichem ihn ein in seine Datscha, die heißt Mandrazh, und das heißt Furcht und Zittern. Susanne Klingenstein: Das sei ein merkwürdiger Name für eine Datscha, weil mandrazh ein Verb sei und in das Milieu der Hafenarbeiter und Lastträger gehöre. Abramovitsh kommt also zu Besuch, Sholem Aleichem brennt darauf, dem Verehrten das eigene Werk vorzuführen. Er wäre schon glücklich, wenn der Verehrte «seine Hand auf mich legt und sagt: Yasher koyekh!» Und Klingenstein: Genial eingesetzt sei hier der «traditionelle Lobesausruf yasher koyekh [hebräische Aussprache: yasher koakh], der soviel wie ‹Bravo› oder ‹Gut gemacht› bedeutet». So gebraucht, wenn einer «eine ehrenvolle Aufgabe (wie etwa das öffentliche Vorlesen aus der Thora) gut erledigt hat.» Der Ausruf komme aus dem Talmud, im Traktat Schabbat 87b werde er Gott zugeschrieben. «Nachdem Moses im Zorn die Gesetzestafeln zerbrochen hat, sagt Gott zu ihm ‹Yasher koakh dass du sie zerbrochen hast!›. (Wörtlich bedeutet der Ausdruck so viel wie: ‹Sei auch weiterhin stark.›)». Gründlicher geht es nicht. Aber die Geschichte geht weiter. Am nächsten Morgen, als Sholem Aleichem dem Verehrten endlich sein Werk vorlesen will, fordert der, Sholem Aleichem solle ihm zuerst sagen, was er wolle. «Wenn ein Schriftsteller sich hinsetzt, um ein Buch zu schreiben, sagte der zeyde