9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Charles Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

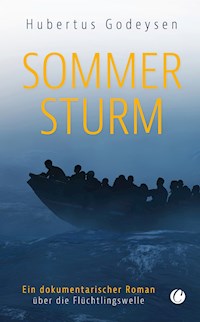

Fünf Jahre nach der großen Flüchtlingswelle im Sommer 2015 blickt dieser dokumentarische Roman auf die damaligen Ereignisse zurück. Er beleuchtet 25 Tage voller Dramatik, Gefahr, Verzweiflung, Not und Menschlichkeit und erzählt von bewegenden Einzelschicksalen. Der Roman gibt den anonymen Flüchtlingen und den unbekannten engagierten Helfern Gesicht, Stimme und eine eigene Identität. Wie das politische Krisenmanagement in Berlin, Brüssel, Wien und Budapest aussah und welche Auswirkungen es auf die Menschen in Norddeutschland hatte, zeigt der Roman anschaulich und feinfühlig. Spannend und mit viel Empathie erzählt Hubertus Godeysen von den Menschen, die der Sommersturm 2015 in eine kleine Landgemeinde der Nordheide treibt. Mit Liebe zu seiner norddeutschen Heimat schildert er, wie sich das Land verändert, eine Dorfgemeinschaft sich spaltet und gewachsene Strukturen zerbrechen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 565

Ähnliche

Hubertus Godeysen

Sommersturm

Ein dokumentarischer Roman über die Flüchtlingswelle

Godeysen, Hubertus: Sommersturm. Ein dokumentarischerRoman über die Flüchtlingswelle. Hamburg, Charles Verlag 2021.

1. Auflage 2021

E-Book-ISBN: 978-3-948486-36-5

Dieses Buch ist auch als Buch erhältlich und kann über den Handel oder den Verlag bezogen werden.

Print-ISBN: 978-3-948486-34-1

Lektorat und Korrektorat: Bianca Weirauch, WeidaSatz: Charles Verlag, HamburgUmschlaggestaltung: © Annelie LamersUmschlagmotiv: Frontcover © U_WD, 3D Illustration of a refugee boat on a stormy sea; Backcover © Hubertus Godeysen, Hof Sellhorn

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.d-nb.de abrufbar.

Der Charles Verlag ist ein Imprint der Bedey und Thoms Media GmbH,

Hermannstal 119k, 22119 Hamburg und Mitglied der Verlags-WG: www.verlags-wg.de

© Charles Verlag, Hamburg 2021

Alle Rechte vorbehalten.

www.charlesverlag.de

Inhalt

„EINS“

„ZWEI“

„DREI“

„VIER“

„FÜNF“

„SECHS“

„SIEBEN“

„ACHT“

„NEUN“

„ZEHN“

„ELF“

„ZWÖLF“

„DREIZEHN“

„VIERZEHN“

„FÜNFZEHN“

„SECHZEHN“

„SIEBZEHN“

„ACHTZEHN“

„NEUNZEHN“

„ZWANZIG“

„EINUNDZWANZIG“

„ZWEIUNDZWANZIG“

„DREIUNDZWANZIG“

„VIERUNDZWANZIG“

„FÜNFUNDZWANZIG“

„SECHSUNDZWANZIG“

„SIEBENUNDZWANZIG“

„ACHTUNDZWANZIG“

„NEUNUNDZWANZIG“

„DREISSIG“

„EINUNDDREISSIG“

„ZWEIUNDDREISSIG“

„DREIUNDDREISSIG“

„VIERUNDDREISSIG“

„FÜNFUNDDREISSIG“

„EPILOG“

DANKSAGUNG

DER AUTOR

„FLUCHTROUTE“

EINS

Mittwoch, 12. August 2015

Türkei: Westküste südlich von Ayvalik

Langsam setzt die Abenddämmerung ein. Das Meer ist ruhiger geworden und zeigt keine weißen Schaumkronen mehr, so wie gestern, als ein Sturm aus Südwest stundenlang sich überschlagende Wellenkämme an den Strand peitschte. Wenn der Wind böig auffrischt, reißt er kurz den Dunstschleier auf, der über der See liegt. Dann ist die griechische Insel Lesbos zu erahnen, rund 20 Kilometer entfernt von der türkischen Küste.

Auf einer kleinen Anhöhe hinter dem Strand haben sich fünf junge Männer flach auf den Boden gepresst und blicken vorsichtig über den Rand der Senke. Direkt vor ihnen, auf dem zweihundert Meter entfernten Strandweg, steht seit einigen Minuten ein rostiger verbeulter Transporter. Kadir, ein älterer Türke mit faltigem Gesicht, hatte sie vor zwei Tagen mit diesem Lieferwagen hierhergebracht und ihnen auf dem kleinen Hügel die nicht einsehbare Mulde zugewiesen. Nun steigt Kadir aus und geht zu einem Geländewagen der türkischen Polizei, der ihm gefolgt ist.

Laut unterhält sich Kadir mit den beiden Polizisten, die im Wagen sitzen geblieben sind. Die drei rauchen. Gelegentlich dringen hart klingende Sprachfetzen und meckerndes Gelächter zu den ängstlich wartenden Männern, die sich zwischen Gestrüpp, trockenen Gräsern und niedrigen Büschen verstecken.

Als der ältere der beiden Polizisten seine Zigarette aufgeraucht hat und in hohem Bogen durch das offene Autofenster wegschnippt, ist es plötzlich still. Kadir geht zum Transporter, holt eine fleckige Ledertasche und kommt zurück. Er nimmt zwei braune Umschläge aus der Tasche und übergibt sie den Polizisten. Der Jüngere blickt kurz hinein, während der Ältere den Umschlag auf seinen ausladenden Bauch legt, ihn bedächtig öffnet, Geldscheine herausnimmt und sie langsam zählt. Er stutzt, dann klatscht er Kadir das Geldbündel verächtlich in die Hand. Ein kurzes höhnisches Lachen folgt. Der Polizist stößt die Beifahrertür bis zum Anschlag auf, springt ruckartig hoch, greift in seine Pistolentasche, zieht die Dienstwaffe, entsichert und hastet mit erhobener Pistole auf die Anhöhe zu. Die dort liegenden Männer zucken zusammen. Yusuf, der Jüngste, zieht ein Bein an und will aufspringen, doch Achmed hält ihn fest. „Ruhig, keiner bewegt sich!“, flüstert er bestimmt.

Kadir rennt zum Fahrzeug, greift mit zitternder Hand nach einem anderen Umschlag und hetzt dem älteren Polizisten hinterher, der bereits hundert Meter zurückgelegt hat. Er überholt ihn, stellt sich ihm in den Weg und übergibt ein neues Päckchen. Der Polizist sichert die Pistole und steckt sie zurück. Wieder zählt er Geldscheine, sieht Kadir lange an, schiebt den Umschlag in seine Hosentasche und dreht sich um. Einige kurze knurrige Worte, dann besteigt er sein Auto. Der Fahrer startet, wendet und fährt Richtung Ayvalik in die zunehmende Dunkelheit.

Als die Rücklichter nicht mehr zu sehen sind, greift Kadir nach seinem Handy, tippt auf eine eingespeicherte Nummer und spricht einige kurze Sätze. Er blickt zur Anhöhe, winkt und ruft hektisch: „Come on, come on!“ Vom Transporter öffnet er beide Hecktüren und lädt einen schweren Kompressor ab. Achmed Harara und die anderen Männer erreichen im Laufschritt den Wagen und stellen sich neben ihn. „Pull!“, fordert Kadir sie auf und beginnt, heftig an einem dunklen weichen Gegenstand zu ziehen, der den gesamten Laderaum ausfüllt. Die fünf Männer helfen ihm dabei und merken, dass sie schwer an einem Schlauchboot zerren, dessen schlaffe Hülle eilig in den Transporter hineingestopft wurde.

Mit Kraft wuchten sie die Teile heraus, ziehen sie in die Länge und rollen die seitlichen Tragschläuche aus. Vor ihnen liegt nun die leere Gummihülle eines acht Meter langen schwarzen Schlauchbootes. An der Unterseite ist die Außenhaut stark verschrammt, einige tiefe Riefen ziehen sich auf ganzer Länge durch und zwei handtellergroße Gummiflicken überdecken grob einige Löcher an der mittleren Luftkammer des rechten Schlauchs. „Dafür zahlt jeder von uns 1300 Euro?“, fragt Hassan Hakim, der Älteste der fünf. Kadir bemerkt die Zweifel der Männer, geht zur Beifahrertür und kommt mit mehreren ausgeblichenen Schwimmwesten wieder. „For you“, sagt er und übergibt sie mit freundlichem Grinsen, das Zuversicht ausstrahlen soll. „Boat good!“, betont er, „no problems!“

Während die jungen Männer die Westen prüfen und untereinander aufteilen, startet Kadir den Kompressor, schließt einen Schlauch an und presst laut knatternd Luft in das Boot. Zuerst wölbt sich der Bug hoch, dann bläst er die beiden vorderen Seitenkammern auf, danach die mittleren. Als sich später auch die hinteren Luftkammern füllen, holt er ein zugeschnittenes Brett aus dem Transporter und setzt es, am Ende des Bootes, in zwei Aussparungen als Heckspiegel ein. Schnell strömt die Luft in die spitz auslaufenden Schläuche und keilt das Holzbrett fest. Abschließend füllt er alle Kammern nochmals auf, bis sie überall hart sind. Dann schließt er die Ventile mit Drehverschlüssen aus Messing und schaltet den Kompressor aus.

„Okay?“, fragt Kadir die Männer und besonders Hassan, der seine Arbeit kritisch verfolgt hat. Ohne jedoch eine Antwort abzuwarten, zieht er sein Handy hervor und ruft in bellendem Ton einige Sätze hinein. Danach klettert er nochmals in den Transporter, ruft Yusuf zu sich und beide kommen mit einem älteren Außenbordmotor wieder. Mit zwei großen Stellschrauben befestigt er den Motor am Heckspiegel und zieht die Muttern mit einem Schraubenschlüssel fest an. Anschließend füllt Kadir aus einem Kanister Benzin in den Tank. Aus seinem Auto holt er eine größere gelbe Plastikflasche mit einem abgeschabten Etikett, in der sich vor Kurzem noch ein Waschmittel befand. Er gießt etwas Benzin hinein, schüttelt die Flasche, kippt das schäumende Gemisch in den Sand und füllt sie aus dem Kanister auf. Stolz zeigt Kadir die Flasche hoch und ruft „Petrol! Gas for engine!“, klopft dabei auf den Außenborder und stellt sie im Heck ab. Mit einer Handbewegung fordert er Yusuf auf, ihm nochmals zu folgen. Sie verladen den Kompressor und kommen mit zwei Stechpaddeln und einigen Wasserflaschen zurück. Auch sie werden ins Boot gelegt.

Es wird jetzt schnell dunkel. Kadir greift in seine Hosentasche, nimmt eine zerknitterte Packung mit türkischen Zigaretten heraus, reicht sie herum und zündet sich die erste an. Vier der jungen Männer rauchen ebenfalls und der aromatische Duft von gutem Orienttabak verbreitet sich. Achmed bläst den Rauch in den Abendhimmel. Allmählich legt sich seine Aufregung über das Erlebnis mit den Polizisten. Kadir geht an die Fahrertür des Transporters und kommt mit einer Taschenlampe wieder. Er zeigt aufs Meer, dessen lange Wellen in 20 Metern Entfernung ruhig auf den Sandstrand laufen. „This night the water is calm, you will have a good journey“, verbreitet er Zuversicht in einem harten kehligen Englisch.

Nach einer Viertelstunde tauchen hinten auf der Straße die Lichtkegel von zwei Autoscheinwerfern auf. Der Wagen stoppt, das Licht geht aus, leuchtet kurz auf und erlischt erneut. Kadir geht einige Schritte vor, schaltet seine Taschenlampe an, hält sie hoch und schwenkt sie hin und her. Sofort blitzen die Scheinwerfer wieder auf und nähern sich. Dann sehen die wartenden Männer noch zwei weitere Lichterpaare auf sich zukommen. Kadir startet seinen Transporter, setzt zurück, dreht das Auto mit der Front zum Meer und schaltet ein grelles Fernlicht an. Schnell zieht er sich eine Fischerhose mit langen Gummistiefeln über und geht zum Boot. „Come on!“, ruft er und verteilt die fünf Männer an die beiden Bootsseiten. Er eilt zum Heck, dreht das Boot und watet als Erster ins Meer. Als es achtern schwimmt, zieht er es so weit ins Wasser, dass nur noch der Bug auf dem Strand liegt. Mit nassen Hosenbeinen kommen Achmed und die Männer zurück.

Einige Minuten später ist der erste Wagen da. Ein kleiner bulliger Türke springt heraus, öffnet die Schiebetür und zerrt mehrere Frauen mit Kindern aus einem verbeulten Kleinbus. Die Kinder tragen neue Rettungswesten, sind aufgeregt und drängen sich an ihre Mütter. „Quick, come on! Yalla, yalla!“, ruft der Fahrer, nimmt ein kleines Mädchen und schleppt das schreiende Kind auf das Boot. Verängstigt folgen Mütter und Väter dem Türken und steigen mit ihren Kindern in das schwarze Schlauchboot. Sie sind von den Scheinwerfern des Transporters geblendet.

Dann treffen auch die anderen Autos ein. Die türkischen Fahrer öffnen schnell die Türen ihrer Transporter, zeigen auf das Boot, reißen die Fahrzeuginsassen von den Sitzbänken und treiben sie eilig zum Strand. Mehrere junge Männer laufen zum Boot und werden dort von dem bulligen Türken zurückgehalten. Die beiden anderen Fahrer brüllen laut „Yalla, yalla!“ und drängen Familien und Frauen zum Boot. Während einer die schreienden Kinder über den Gummibug hebt, klettern ängstliche Mütter, Väter und andere Frauen hastig hinterher und merken nicht, wie der andere Fahrer ihnen Taschen und Tragetüten entreißt und seitlich auf den Strand wirft.

Nun wird der Bug eilig ins Wasser geschoben. Als das Boot schwimmt, dreht Kadir es zur Seite und fordert die umstehenden jungen Männer auf, seitlich hineinzuklettern. Nur mühsam finden sie Halt, rutschen mit ihren nassen Hosen mehrfach ab, bis sie endlich den Tragschlauch überwunden haben und hineinfallen. Geblendet vom grellen Licht der Autoscheinwerfer, können sie sich in der Enge nur mühsam orientieren.

„Is a sailor here?“, ruft Kadir fragend und schaut in verängstigte Gesichter. Als sich niemand meldet, winkt er Achmed Harara zu sich. „You drive!“ Dann zeigt er flüchtig nach Westen. „This way is Lesbos and Europe! This way is Germany!“ Ohne noch zu warten, zieht er schnell den Anlasser durch. Nach dem dritten Versuch springt der Außenborder laut knatternd an, und Kadir drückt dem verdutzten Achmed die Pinne in die Hand. „This way!“, schreit er, schiebt den Bug in die See und gibt dem Heck einen kräftigen Stoß. Tuckernd fährt das Boot los, während Achmed verzweifelt zurückschaut. „This way!“, brüllt Kadir nochmals und zeigt gen Westen, „there is Europe!“

Kadir geht zu seinem Transporter und zieht die nasse Fischerhose aus. Das schwarze Schlauchboot verschwindet langsam aus seinem Lichtkegel. Das Knattern des Außenborders, die aufgeregten Stimmen der Frauen und das Weinen der Kinder entfernen sich, ebenso die empörten Rufe einiger Männer.

Die Fahrer der drei Kleinbusse sitzen bereits wieder hinter ihrem Steuer und wollen die Motoren starten, als Kadir sie stoppt. Er geht zum ersten Wagen, blickt auf den Beifahrersitz, findet dort zwei ältere Taschen, deren Inhalt er kurz prüft, dann nickt er dem Fahrer zu. Beim zweiten Auto haut er dem Fahrer aufmunternd auf die Schulter, nachdem auch er ihn in eine Tasche, ein durchnässtes Bündel und zwei Tragebeutel schauen lässt. Der dritte Fahrer zeigt ihm eine abgegriffene Tasche, eine prall gefüllte Plastiktüte und übergibt ihm einen olivgrünen ehemaligen Militärrucksack. Blitzschnell packt Kadir ihn am Kragen und schlägt seinen Kopf hart gegen den Türholm. „Es waren fünf Taschen, die am Strand lagen“, brüllt er den Fahrer an. „Wo ist die helle Reisetasche?“ Ängstlich springt der Fahrer vom Sitz, öffnet die Schiebetür und holt eine hastig versteckte neue Ledertasche hervor.

Kadir flucht, nimmt ihm Taschen und Rucksack ab, stellt sich direkt vor ihm auf und schlägt mit der Faust in seinen Bauch: „Wenn du mich noch einmal bescheißt, schneide ich dir an jeder Hand einen Finger ab! Ist das klar?“ Der Fahrer nickt kleinlaut, dann lässt Kadir die drei Kleinbusse abfahren. Mit den Taschen und dem Rucksack geht er zu seinem Transporter und schaut aufs Meer.

Das schwarze Schlauchboot ist vollständig verschwunden, schemenhaft erkennt er nur noch einige Leuchtstreifen von Rettungswesten, bis die Nacht auch sie verschlingt. Kadir schaltet die Scheinwerfer aus, steckt sich eine Zigarette an und wartet. Bald sieht er in der Dunkelheit nur noch die hellen Schaumstreifen der auflaufenden Wellen. Nichts erinnert mehr daran, dass hier vor wenigen Minuten noch Menschen hektisch in ein Schlauchboot kletterten und in die Dunkelheit fuhren.

Er schaltet die Innenbeleuchtung im Transporter an und durchwühlt zuerst die Ledertasche. Unter sauber zusammengelegten Hemden und Pullovern findet er drei Pässe, einen Plastikumschlag mit 600 Euro und ein kleines Notebook. Die andere Tasche und der Rucksack enthalten zwei Pässe, wenig Bargeld, getragene Kinderkleidung, zwei kleine Puppen und ein in Plastikfolie eingeschweißtes Fotoalbum, das auf dem Umschlag ein lachendes Elternpaar mit zwei fröhlichen Kindern vor einem kleinen weißen Haus zeigt.

Kadir steckt das Geld in sein Portemonnaie und wirft die Taschen vor den Beifahrersitz. Die Pässe schlägt er auf und sieht sich die Fotos an. „Hübsche Frauen“, denkt er bei zwei Bildern und legt die syrischen Ausweise neben sich. „Die Passfälscher in Izmir zahlen mir für jeden mindestens 200 Dollar“, freut er sich grinsend. Dann richtet er einen letzten Blick aufs Meer, startet den Transporter und fährt den anderen Autos hinterher. Als er seinen Wagen über den holprigen Strandweg lenkt, greift seine rechte Hand nochmals zu den Pässen, er nimmt sie auf und küsst sie zweimal. Laut lachend und in einem heiseren Sington ruft er: „This way is Europe! This way is Germany!“

ZWEI

Mittwoch, 12. August 2015

Niedersachsen: Kreisverwaltung Luhburg, Haidstedt

Der 220er Diesel hat Luhburg verlassen und fährt auf der Kreisstraße nach Süden. Jens Olsen hört gerne den ehrlichen Dieselklang, der Verlässlichkeit ausstrahlt und Vertrauen gibt. „Nun meckern die Weltverbesserer auch noch am Diesel rum“, ärgert er sich, „dabei galt er lange als umweltfreundlich.“ Noch gut erinnert er sich, wie er als kleiner Junge, auf zwei hohen Kissen sitzend, mit seinem Vater zum ersten Mal den alten 180er Ponton auf der großen Weide fahren durfte und durch den blitzenden Mercedesstern die hohe Eiche anpeilte. Er hatte sogar selbst vorgeglüht und dabei mit Spannung den sich langsam rot verfärbenden Glühdraht am Armaturenbrett beobachtet. „Ja, Vater machte die Landwirtschaft noch Spaß, aber heute …?“, denkt er.

Neben der Kreisstraße sind die meisten Felder bereits abgeerntet. Das lang anhaltende August-Hoch beschert den Bauern eine frühe Getreideernte. Nun geht auch dieser heiße Sommertag allmählich zu Ende. Olsen überholt einen langsamen Pkw mit Wohnwagen. Auf dem Autodach ist ein Kanu festgeschnallt und innen sitzt fröhlich eine Familie mit Kindern, die wohl aus dem Urlaub kommt und nach Hause fährt. „Uns geht’s schon verdammt gut, da hat der Landrat ja recht. Wir müssen nicht über das Meer fliehen, kein Geld an verbrecherische Schlepper zahlen und nicht mit Kindern an der Hand durch den Balkan hetzen, weil die eigenen Häuser bombardiert werden oder irre Islamisten andersgläubige Frauen vergewaltigen oder vor laufenden Kameras Männer köpfen.“

Olsen gehen die Bilder mit flüchtenden Familien und den Gräueltaten der IS-Terroristen nicht aus dem Kopf, die er fast täglich in den Nachrichtensendungen sieht. „Aber es ist ein großer Unterschied, ob man Flüchtlinge anonym im Fernsehen sieht oder ob sie in der Nachbarschaft wohnen“, denkt er und wird wieder zornig. „Und dann dieser verdammte Islam! Die Araber schwimmen im Geld, warum können die sich nicht um ihre Glaubensbrüder kümmern? Was sollen die Flüchtlinge hier in Deutschland? Sie verstehen unsere Sprache nicht, sie kennen unsere Freiheit nicht, sie akzeptieren unsere Gesetze nicht und sie begreifen unsere Demokratie nicht. Und dann sperren sie noch ihre Frauen und Mädchen weg, behindern deren Bildung und erzwingen das Tragen von diesen blöden Kopftüchern.“

Bürgermeister Olsen war heute Nachmittag mit einem mulmigen Gefühl zum Landrat gefahren, nachdem er sich bereits über das kurzfristig einberufene Gespräch gewundert hatte. Dass er nun aber die alte Haidstedter Schule herrichten soll, um 60 Flüchtlinge aufzunehmen, war ein Schock. „831 Einwohner und 60 Flüchtlinge, wie soll das gehen?“, hatte er seinen langjährigen Parteifreund angeschrien. „Und dann verlangst du gerade von mir, dass ich mich für diese Leute einsetze? Es sind erst vier Jahre vergangen, da hast du mir hoch und heilig versprochen, mich zu unterstützen, wenn ich deine Hilfe benötige. Sieht so dein Versprechen aus?“

Mit ungewohntem Ernst hatte Landrat Dirk Stevens um Verständnis geworben: „Es kommt eine Riesenwelle auf uns zu. Hunderttausende sind auf der Flucht und die meisten wollen nach Deutschland.“ Als sich Olsen weigerte und verärgert das Zimmer verlassen wollte, war der Landrat aufgesprungen, hatte ihn an den Schultern gefasst und ihm in die Augen gesehen. „Jens, ich weiß doch auch keinen anderen Rat. Lass mich bitte nicht hängen. Wenn gerade du dich für die fremden Flüchtlinge einsetzt, wird kein anderer Bürgermeister kneifen können.“

„Was du von mir verlangst, ist schon unanständig! Und es ist auch nicht fair! Du benutzt mich, damit du meine Bürgermeisterkollegen unter Druck setzen kannst.“

„Jens, das weiß ich. Als ich heute Morgen meiner Frau erzählt habe, um was ich dich bitten will, da hat sie mich fassungslos angeschaut und ist ohne Gruß gegangen, so wütend ist sie auf mich. Jens, alle größeren Orte im Landkreis mussten Flüchtlinge aufnehmen, doch jetzt sind auch die kleinen Gemeinden dran. Wir schaffen es nicht mehr. Es sind zu viele, die täglich kommen!“

Jens Olsen war ans Fenster getreten. Er musste nachdenken und zur Ruhe kommen. Starr hatte er auf den Platz vor dem Luhburger Landratsamt geblickt, auf fröhliche Kinder und Erwachsene, die auf Bänken saßen und die Sonne genossen. Er sah auf junge Familien, die Kinderwagen schoben, und auf ein altes Ehepaar, das sich gegenseitig stützte. Er schaute auf übermutige Jugendliche, die sich mit ihren Skateboards Wettrennen lieferten und auf Verliebte, die sich glücklich umarmten. Sie alle verkörperten ein unbeschwertes Leben ohne Zwang, ohne Angst und ohne Bedrohung.

Landrat Dirk Stevens hatte sich an das andere Fenster gestellt: „Jens, so sieht Freiheit aus. Niemand muss fliehen und niemand wird erschossen. Kein Mann wird verhaftet, weil er korrupte Regierungen kritisiert, und keine Frau wird bestraft, weil sie ihr Gesicht nicht verhüllt. Deshalb flüchten die Menschen zu uns, Menschen, die ihre Heimat verloren haben oder die um ihr Leben fürchten. Haben wir das Recht, den ehrlichen Flüchtlingen eine neue Zukunft zu verwehren?“

Es dauerte lange, bis Olsen antworten konnte, so aufgewühlt, wütend und verbittert war er: „Dirk, ich überlege, ob ich dir den Bürgermeisterjob vor die Füße knalle! Nun sollen meine Familie und ich wieder ein Opfer bringen. Dabei hätte jeder meiner Bürgermeisterkollegen Verständnis dafür, wenn nach Haidstedt keine Asylbewerber kommen.“ Noch immer stand er voller Zorn vor dem Fenster: „Auch mir tun die Flüchtlinge ja leid, vor allem die Mütter mit Kindern! Aber warum sollen sie nach Haidstedt?“

Und dann hatte er sich nur noch auf sich konzentriert. Gedanken sprangen ihn an und immer wieder Fragen: „Ist es Feigheit, wenn ich jetzt aufgebe? Drücke ich mich vor der Verantwortung? Begehe ich Fahnenflucht? Wer könnte in Haidstedt neuer Bürgermeister werden?“

Olsen rang mit sich. Er atmete schwer, immer wieder schlugen seine Fäuste gegen den Fensterrahmen und ein lautes Stöhnen kam aus seiner Brust. Es dauerte Minuten, bis er tief Luft holte: „Dirk, keine Afghanen! Wenn ich einen einzigen Afghanen in Haidstedt sehe, schmeiße ich alle Flüchtlinge eigenhändig raus!“ Stevens war zu Olsen gegangen und umarmte ihn. „Jens, das werde ich dir nie vergessen! Ich weiß, was dir durch den Kopf geht, und ich danke dir!“

Nach einer Weile ergänzte der Landrat: „Mir ist klar, was ich mit dem Asylantenheim Ute und deiner Familie zumute. Ihr dürft mir nicht böse sein. Ich stehe mit dem Rücken an der Wand, sonst hätte ich dich niemals um Unterstützung gebeten. Für die Sitzung im Gemeinderat schicke ich dir meinen besten Mann, und die Baumaßnahmen für die alte Schule finanzieren wir aus einem Sonderetat.“ Verbittert und ohne Gruß war Olsen gegangen. Ehe er den Motor starten konnte, hatte er noch längere Zeit in seinem Auto gesessen.

Und während er jetzt durch die sommerliche Landschaft fährt, findet er langsam seine Ruhe wieder. Hier kennt er jede Straßenbiegung, jede Ortschaft und jedes Waldstück, durch das er kommt. Er kennt auch fast alle Höfe, an denen er vorbeifährt, und weiß, wie die meisten Bauernfamilien ums Überleben kämpfen müssen. Wenn die Bürgermeister unter sich sind, dann reden sie offen über ihre Probleme. Alle machen sich Sorgen um die Zukunft ihrer Dörfer ohne Post, ohne Einzelhändler, ohne Verkehrsanbindung und ohne Schulen.

„Vielleicht ist es doch nicht so schlecht, wenn in Haidstedt die alte Schule wieder mit Leben erfüllt wird“, denkt Jens Olsen und erinnert sich an seine eigene Schulzeit in dem roten Klinkerbau. Bei Burmester und Köhler hatten sie viel gelernt, doch dem jungen Fräulein Ahrens aus Hannover waren sie damals auf der Nase herumgetanzt. Jede Ausrede hatte sie der Rasselband geglaubt, vor allem, wenn die Kleinen mit großen Kulleraugen vor ihr standen. Als dann später die Schule dichtgemacht wurde, weil es in Haidstedt und den umliegenden Dörfern zu wenige Kinder gab, war dies ein tiefer Einschnitt im Dorfleben gewesen.

Alle Versuche, für das leer stehende Gebäude eine neue Nutzung zu finden, waren gescheitert. Für die Feuerwehr war das Haus viel zu groß, und seriöse Investoren, die Mietwohnungen bauen wollten, sprangen ab. Gemeldet hatten sich dann nur fragwürdige Immobilienspekulanten, die in protzigen Autos vorfuhren. Sie erzählten zwar viel, verfügten aber über kein Eigenkapital und waren eigentlich nur an günstigen Darlehen interessiert, die von der Gemeinde besichert werden sollten. Später war das Gebäude von zwei Familien bewohnt worden, die jedoch bald wieder ausziehen mussten, weil sie die hohen Energiekosten nicht tragen konnten.

Damals, als der Gemeinderat aus der alten Schule ein Dorfgemeinschaftshaus machen wollte, hatte sich Jens Olsen massiv zur Wehr gesetzt. Ohne Versammlungen und Feste hätte der einzig noch im Ort verbliebene Gasthof dichtmachen müssen. In den Nachbarorten konnte man das traurige Sterben der alten Landgasthöfe und den damit verbundenen Rückgang des Gemeinschaftslebens verfolgen und vor diesem Schicksal wollte Olsen seine Gemeinde bewahren. Eigentlich war Haidstedt ohne Willis „Drei Eichen“ auch nicht denkbar, das hatten sogar seine Gegner im Gemeinderat zugestanden. „Wenn jetzt aber aus der Schule, die mitten im Dorf liegt, eine Unterkunft für 60 Flüchtlinge gemacht werden soll, gibt es großen Ärger“, seufzt der Bürgermeister, „und niemand wird verstehen, warum der Landrat gerade mich weichklopfen konnte.“

Der Diesel schnurrt ruhig dahin, bald ist die alte Haidstedter Dorfkirche mit ihrem kleinen Turm und dem Wetterhahn zu erkennen. Olsen muss an die Pastorin denken: „Vielleicht kann sie mir ja helfen? Wir mögen uns zwar nicht besonders, seit ich ihr gedroht habe, dass die Kinder unserer Bauern nicht mehr zum Konfirmandenunterricht kommen, wenn sie dort weiter über veganes Essen faselt. Aber bei der Unterbringung der Flüchtlinge, da müsste sie mich eigentlich unterstützen!“

Als er auf den Olsen-Hof einbiegt, fährt er an der Scheune vorbei und direkt auf sein zweistöckiges Wohnhaus zu. Der ebenmäßige rote Klinkerbau mit seinen weißen Sprossenfenstern ist mit Wein bewachsen. Im Spätherbst, wenn das Laub seine ganze Farbenpracht zeigt, halten oft Heidetouristen an, um die rotbunte Fassade zu fotografieren. Und wenn sie dann links vom Haus den Hofladen entdecken, fahren sie erst wieder ab, wenn sie bei Ute eingekauft haben. Rechts vom Wohnhaus befindet sich der Pferdestall und dahinter liegt die Pferdekoppel für die Stuten mit Fohlen. Beim Anblick seiner Pferde geht Jens Olsen jedes Mal das Herz auf, hier vergisst er Ärger und Sorgen.

Während er das Auto abstellt, muss er plötzlich an alte Schwarz-Weiß-Fotos denken, die ihm sein Vater mal gezeigt hatte. Auf den Bildern waren jüngere Frauen und Männer zu erkennen, die sich vor dem Stall aufgestellt hatten. Es waren Zwangsarbeiter aus der Ukraine gewesen, die im Krieg dem Hof zugeteilt worden waren und im Stall gewohnt hatten.

Er erinnert sich auch an Erzählungen seines Vaters, der berichtet hatte, wie er oft von seiner Mutter Lebensmittel zugesteckt bekam, um sie den Ukrainern heimlich zu bringen. Ihm war es dann immer peinlich gewesen, wie überschwänglich sich die Zwangsarbeiter bei ihm bedankt hatten, einmal war ihm sogar die Hand geküsst worden. Und von sehnsuchtsvollen Gesängen erzählte er, mit denen die Ukrainer wohl gegen ihr Heimweh ankämpften.

Lange nach dem Krieg lebten dann noch Vertriebene auf dem Hof. Beim alten Adomeit aus Ostpreußen, der mit seiner Frau hier eine neue Bleibe gefunden hatte, war er fast täglich gewesen. Zwei leichte Trakehnerstuten hatte „Onkel Otto“ von der Flucht mitgebracht. Sie hatten nicht nur ihre schönen trockenen Köpfe weitervererbt, sondern die schweren Hannoveraner seines Großvaters deutlich veredelt. „Otto Adomeit hat den Grundstein für unsere heutigen Erfolge in der Pferdezucht gelegt. Auch er hatte damals seine geliebte Heimat Gumbinnen aufgeben und flüchten müssen. – Nun gibt es wieder Kriege und wieder müssen die Menschen fliehen“, geht es Olsen durch den Kopf.

Als er das Haus betritt, wird er stürmisch von Axel begrüßt, seinem Münsterländer, der ihn freudig schwanzwedelnd umkreist. Sofort kommt auch seine Frau Ute auf ihn zu. Sie ist blond, hat ein fröhliches Gesicht, tiefblaue Augen und ein zupackendes klares Wesen. Beide führen eine glückliche partnerschaftliche Ehe, die von tiefer Zuneigung getragen ist. Herzlich nimmt er Ute in den Arm, die ihn nachdenklich ansieht. „Na, Jens, es gab wohl Ärger? Du siehst so aus, als ob du große Sorgen hast.“

„Zuerst soll ich dich herzlich vom Landrat grüßen. Seitdem ihr beim letzten Ball zusammen getanzt habt, spricht er über dich immer mit einem besonderen Glanz in den Augen. In Zukunft muss ich wohl mehr auf dich aufpassen. Ist ja aber auch kein Wunder bei einer so hübschen Frau.“

„Alter Schmeichler, nun lass uns mal Tee trinken und dann erzählst du mir alles.“

Die große Küche mit viel Holz, Delfter Kacheln, historischen Backformen aus Kupfer an den Wänden sowie getöpferten Schüsseln und Krügen auf den Hängeschränken strahlt Behaglichkeit und Wärme aus. Sie entspricht so gar nicht dem Zeitgeist mit kaltem modischen Design und viel Chrom. Dafür ist sie gemütlich, hat viel Platz, und vor den beiden Fenstern steht ein stabiler Esstisch mit soliden Stühlen. Alle Bestrebungen, die Küche zu modernisieren, hat Ute mit Erfolg abgewehrt. Ihr einziger Luxus ist ein Koch- und Backherd aus England, hinter dessen traditioneller Fassade ein moderner und effizienter Holzofen steckt. Im Winter verströmt er eine wohlige Wärme und bei Stromausfall hat er schon mehrfach das Essen gerettet. Diese Küche ist Utes Reich. Hier fühlt sie sich wohl, inmitten von Fotos mit ihren Kindern, Hunden und Pferden.

Als Jens Tee in seine Tasse gießt und der Kandis darin knistert, berichtet er Ute von seinem Gespräch mit dem Landrat. Danach ist es in der Küche lange still, bis Ute antwortet: „Dass er dies gerade von uns verlangt, enttäuscht mich riesig!“

„Er steht unter enormem Druck, weil die Bürgermeister der kleinen Gemeinden streiken wollen. Deshalb ist es ihm so wichtig, dass gerade wir in Haidstedt Flüchtlinge aufnehmen.“

„Jens, natürlich können wir in Haidstedt nicht einfach die Luken dichtmachen und das Weltgeschehen an uns vorbeiziehen lassen. Ich will dir auch ehrlich sagen, dass ich oft an das Schicksal der flüchtenden Frauen und Kinder denke. Neulich habe ich nachts geträumt, dass ich allein auf der Flucht bin und unsere Kinder noch klein sind. Schweißgebadet bin ich aufgewacht und konnte nicht mehr einschlafen“, berichtet Ute. Nach einer Weile ergänzt sie: „Und wenn der Landrat sich verpflichtet, dass wirklich keine Afghanen zu uns kommen, mag es ja angehen. Es ist wohl richtig, dass die alte Schule leer steht und schon lange ungenutzt ist. Warum sollen da keine Flüchtlingsfamilien wohnen? Es wird ja nicht für immer sein!“

Plötzlich klingelt Olsens Handy: „Papa, wo bleibst du? Die beiden großen Hänger sind schon voll und ich kann nicht weitermachen, wenn ich nicht schnell das Korn aus dem Mähdrescher kriege.“

„Nils, ich bin gleich da!“ Eilig steht Jens auf, zieht sich um und kommt in einer grünen Arbeitshose und einem karierten Hemd wieder. Er eilt zum Trecker, startet und fährt mit zwei leeren Hängern im Schlepp über den Feldweg zum Roggenfeld, das sein Sohn Nils zum größten Teil schon abgemäht und gedroschen hat. Er lenkt den Trecker neben den Mähdrescher und Nils leert den frisch geernteten Roggen in den vorderen Hänger.

Nils ist verschwitzt, Staub von der trockenen Erde bedeckt Gesicht und Arme. „Was wollte denn der Landrat?“, fragt er seinen Vater.

„Wir sollen in der alten Schule 60 Flüchtlinge aufnehmen.“ Nils reagiert geschockt, dann schaut er seinen Vater ungläubig an: „60 im kleinen Haidstedt? Und gerade du sollst dich dafür starkmachen?“

„Als ich beim Landrat war, habe ich mich fürchterlich aufgeregt. Ich wollte sogar den Bürgermeisterjob an den Nagel hängen. Aber darüber hätte sich nur Peter Heinrich gefreut, und wer weiß, wer mein Nachfolger geworden wäre.“

„Was sagt Mama denn dazu?“

„Zuerst war sie auch fassungslos, aber jetzt hält sie es für möglich, wenn keine Afghanen kommen.“

Jens Olsen nimmt eine Handvoll vom gedroschenen Roggen, sieht ihn sich genau an und lässt ihn durch die Finger rieseln. Aufmunternd haut er Nils auf die Schulter: „Nun lass uns mal den Rest einbringen, damit wir Feierabend haben.“

Er koppelt die Hänger vom Trecker ab, hängt die beiden großen Erntewagen an und fährt los. Am westlichen Horizont geht bald die Sonne unter und scheint auf das Dach der Haidstedter Kirche. Nachdem er die Klimaanlage ausgestellt hat, strömt der warme Sommerabend und der Geruch von trockener staubiger Erde in seine Fahrerkabine. Er freut sich. Trotz schwieriger Wetterbedingungen im Frühjahr und Sommer haben sie die Wintergerste mit guten Erträgen eingefahren. Beim Weizen lagen sie zwar etwas unter dem Ergebnis des Vorjahres, doch dafür sind sie mit dem Roggen zufrieden, trotz des leichten Heidebodens.

Auf dem Hof angekommen, stellt Jens die beiden vollen Anhänger unter dem breiten Schleppdach ab und fährt zurück, um die beiden letzten Wagen zu holen.

DREI

Mittwoch, 12. August / Donnerstag, 13. August 2015

Türkei/Griechenland: Ägäisches Meer,

Straße von Mytilene

Erschrocken starrt Achmed Harara auf seine rechte Hand. Zitternd umklammert sie die Pinne des knatternden Außenborders. „Warum hat Kadir gerade mir den Steuergriff übergeben, als er den Motor startete? Ich habe doch noch nie in einem Boot gesessen“, spricht er fassungslos vor sich hin. Er ärgert sich, dass alles so schnell ging, die Scheinwerfer ihn blendeten und er sich so widerstandslos überrumpeln ließ. Genau wie die meisten anderen Flüchtlinge war auch er davon ausgegangen, dass ihr Schlauchboot von einem erfahrenen Schleuser gefahren wird. Doch nun ist das Entsetzen groß. Verzweifelte Frauen schreien durcheinander, wütende Männer fluchen und angsterfüllte Kinder klammern sich panisch an ihre Mütter.

Der Lichtstrahl von Kadirs Autoscheinwerfern wird immer schwächer, während das schwarze Schlauchboot sich vom Strand entfernt und bald in die diesige Dunkelheit eintaucht. Erst nach einer Weile gewöhnen sich die Augen an die Nacht.

Die meisten, die nun auf dem wackligen unsicheren Boot zusammenhocken, sind sich vorher noch nie begegnet. Sie kommen aus unterschiedlichen Ländern. Eng aneinandergepresst sitzen sie da und können sich in ihren starren Schwimmwesten kaum bewegen. Einige hocken auf dem Tragschlauch, andere kauern auf dem Boden, haben ihre Beine angewinkelt und drücken den Rücken gegen die Luftkammern. Ihre Rucksäcke mit den wenigen Habseligkeiten haben sie abgenommen und umklammern sie krampfhaft.

Ein Kind sucht schreiend seinen Teddy, den es am Strand verloren hat. Andere vermissen Taschen, die ihnen die Schlepper beim Einsteigen in das Boot wegnahmen. Als sie das Gepäck nicht finden, begreifen sie, dass die türkischen Männer ihnen auch noch ihr letztes Hab und Gut gestohlen haben.

Ohnmächtig erkennen die Flüchtlinge, dass sie betrogen wurden. Um Europa sicher zu erreichen, hatten sie viel Geld gezahlt: 1300 Euro als Erwachsene und 200 Euro für jedes Kind. Sie waren zu abgelegenen abbruchreifen Häusern gebracht worden und mussten dort zwei Tage in verfallenen Räumen ausharren, bis die türkischen Männer sie abends abholten. Am Strand waren sie schnell aus den schrottreifen Kleinbussen gezerrt, auf das Schlauchboot getrieben und dann einfach dem dunklen Meer überlassen worden. Nun soll ein unerfahrener Mitflüchtling sie nach Griechenland steuern.

Achmed hat sich links vom Außenborder an den Heckspiegel gesetzt und bewegt leicht die Pinne. Schnell merkt er, wie das Boot ihm gehorcht. Drückt er den Griff nach rechts, bewegt sich der Motor mit dem rotierenden Propeller entgegengesetzt, während das Boot nach links fährt und umgekehrt. Anfänglich kommt sogar ein Gefühl der Erleichterung und des Zutrauens in ihm auf, als er spürt, dass er den Kurs bestimmen kann. Doch als der Motor sie immer weiter auf das Meer schiebt, spüren die Flüchtlinge den Seewind, die Strömung und eine lange Meeresdünung. Die Wellenberge werden höher, die Wassertäler tiefer. Das Schlauchboot nimmt nun jede Bewegung mit und ist ohne Kiel und scharfen Bug den Wellen ausgeliefert. Auch reagiert es träge, weil es mit 32 Erwachsenen und neun Kindern völlig überladen ist.

Nachdem sie die schützende türkische Küste verlassen haben, dauert es nicht lange und Wellen schwappen von links und über den Bug in das Boot. Den ersten Flüchtlingen wird übel und Kinder erbrechen sich. Bald hat niemand mehr trockene Kleidung an, Frauen und Kinder beginnen zu frieren.

Im Boot steigt das Wasser, das sich mit Erbrochenem durchsetzt. Dazwischen rutschen Plastiktüten, Rucksäcke und Trinkflaschen hin und her. Einige der Flüchtlinge ergeben sich apathisch ihrem Schicksal, andere versuchen im engen nassen Boot krampfhaft Halt zu finden. Eltern beugen sich schützend über ihre Kinder und klammern sich gemeinsam fest. Immer mehr werden seekrank.

Achmed merkt, dass sein Boot ruhiger liegt, wenn er nicht starr nach Westen steuert, wie es ihm Kadir gezeigt hat. Dreht er das Schlauchboot leicht in die Strömung nach Norden, werden die Bewegungen weicher. Doch ganz nach Norden darf er nicht fahren, denn dann würden sie an der Insel Lesbos vorbeitreiben. Gestern, als der Wind mehrfach den über dem Meer liegenden Dunstschleier kurz aufgerissen hatte, konnten er und die anderen von ihrem Versteck aus die Küste von Lesbos sehen, da war sie ihnen noch recht nahe vorgekommen. Aber jetzt fährt er ohne Sicht und richtet sich nach dem Wind, der beständig aus Süden weht.

Nach zwei Stunden Fahrt ruft plötzlich der am Bug sitzende und völlig durchnässte Abdallah „Lichter!“ und zeigt noch vorn. Ein Ruck geht durch die Flüchtlinge und auch sie erkennen den Lichtschein einer kleinen Siedlung. Achmed hält jetzt direkt auf die wenigen Häuser zu und bald kann man eine Straßenlampe sehen, die Gebäude, Bäume und eine steinige Küste beleuchten.

Das Boot ist den Wellen nun wieder stärker ausgesetzt und übernimmt Wasser. Achmed muss erneut mehrere junge Männer zum Wasserschöpfen auffordern, die sich aus leeren Plastikflaschen Schöpfgefäße geschnitten haben. Auch wenn es mühsam ist und lange dauert, sie schaffen es, dass der Wasserstand sich verringert. So wird das Boot auch wieder leichter und kann sich den Wellen weicher anpassen. Zusätzlich wird der größte Teil der Kotze außenbords geschüttet, obwohl die meisten Flüchtlinge noch immer seekrank sind und sich übergeben. Für die meisten von ihnen ist es die erste Bootsfahrt in ihrem Leben, einige haben sogar vorher noch nie ein Meer gesehen.

Es ist nach Mitternacht und das Boot ist bald an der Küste, als Abdallah plötzlich panisch nach Süden zeigt. Alle folgen seinem Blick und erkennen die Lichter eines größeren Schiffes mit einem Suchscheinwerfer, dessen Lichtkegel langsam die Wasseroberfläche abtastet. Abdallah ist vor Angst wie gelähmt und schreit mehrfach auf: „Sie holen uns! Sie holen uns! Ich will nicht wieder ins Gefängnis!“ Doch dann ruft er Achmed in einem kaum verständlichen Sprachmix zu: „Mach den Motor aus und lass das Boot treiben. Vielleicht sehen und hören sie uns dann nicht.“

Achmed sucht und findet am Außenborder einen Stopp-Knopf, drückt ihn und lässt den Steuergriff los. Der Motor setzt blubbernd aus und das Boot dreht sich mit dem Bug nach Norden. Abdallah fleht die Bootsinsassen an, leise zu sein. „Wir kommen sonst alle ins Gefängnis“, wiederholt er immer wieder voller Verzweiflung. Dann bricht er zusammen und stammelt Gebete.

Ängstlich sehen die Flüchtlinge auf den Suchscheinwerfer, der die Nacht durchschneidet, im Halbkreis hin- und herschwenkt, das Wasser absucht und stetig näherkommt. Furcht und Anspannung verbreiten sich. Alle Gespräche verstummen, selbst die kleinen Kinder weinen nur noch ganz leise und halten sich an ihren Müttern fest. Die Angst kriecht in allen Erwachsenen hoch und auch die Kinder spüren deren Furcht. Ihr Blick ist nur noch auf den Scheinwerfer gerichtet, der sie bald finden wird.

Doch plötzlich bleibt der Lichtstrahl stehen, der Scheinwerfer bewegt sich nicht mehr. Er ist starr nach Osten gerichtet und beleuchtet einen schwimmenden dunklen Gegenstand. Es dauert Minuten, bis sie begreifen, dass er ein anderes Schlauchboot entdeckt hat. Später erkennen sie auch kleine helle Punkte, es sind wohl die Leuchtstreifen der Schwimmwesten.

Sie treiben noch eine angsterfüllte halbe Stunde in angespannter Lautlosigkeit weiter und entfernen sich vom Schiff, deren Besatzung damit beschäftigt ist, die aufgegriffenen Flüchtlinge an Bord zu holen. Plötzlich peitschten Schüsse über das Meer. Einige zucken zusammen. Kinder schreien mit weit aufgerissenen Augen auf, bis ihre Mütter ihnen schnell den Mund zuhalten und sie beruhigen. Die Küstenwache gibt mehrere Feuerstöße auf das leere Boot ab, bis es sinkt. Dann erlischt der Suchscheinwerfer, das Schiff nimmt Fahrt auf, wendet und steuert nach Süden. Als sich die Heckleuchte des Wachbootes mit schneller Fahrt entfernt, kommt auf dem unerkannt gebliebenen Schlauchboot Freude und Dankbarkeit auf. Die Anspannung fällt von den Flüchtlingen ab, doch nun spüren sie wieder die Kälte und merken, dass sie in ihrer durchnässten Kleidung frieren.

„Sie fahren nach Mytilene!“, ruft Abdallah befreit dem Schiff nach. Er hatte die ganze Zeit wie versteinert dagesessen, nun fängt er an zu reden. Erst klingen seine Worte wirr, aber dann erkennt ein anderer Afghane, dass er einen Dialekt in seiner Heimatsprache Dari spricht. Er übersetzt, was er verstehen kann: „Abdallah versucht heute zum dritten Mal, nach Griechenland zu flüchten. Das erste Mal ist er aus Istanbul kommend von griechischen Grenzern gefasst worden, als er mit anderen Flüchtlingen den Grenzfluss Evros überqueren wollte. Alle 15 Leute, darunter auch Eltern mit kleinen Kindern, wurden gemeinsam in den engen Raum einer Polizeistation eingesperrt. Der Raum war total verdreckt und sie mussten auf dem Boden schlafen. Als sie um Wasser baten, riefen die Polizisten ihnen höhnisch zu, dass sie doch aus der verdreckten Toilette trinken könnten.“

Abdallah redet immer schneller und sein Landsmann übersetzt hektisch: „Nach 26 Stunden waren sie dann mit einem Bus in das griechische Internierungslager Fylakio gebracht worden. Dort mussten sich 25 Frauen vier Betten teilen und Männer kamen in Räume mit bis zu 100 Personen. Das Essen war katastrophal und überall stank es fürchterlich, weil Toilettenbecken und Waschräume nicht mehr chemisch gereinigt werden durften, nachdem verzweifelte Gefangene versucht hatten, sich mit Reinigungsmitteln zu vergiften. Obwohl jedem Flüchtling eigentlich ein täglicher Hofgang von 15 Minuten zustand, mussten sie in den überfüllten stinkenden Räumen bleiben.“

Der Afghane berichtet weiter, was Abdallah aufgeregt erzählt: „Am schlimmsten verhielten sich jedoch die Wärter. So erlebte Abdallah, wie ein schmächtiger 15-jähriger Junge von sechs griechischen Polizisten blutig geschlagen wurde, nur weil er weinend um ein zweites Telefonat mit seinen irakischen Eltern gebettelt hatte. Weil Gefangene in der Woche lediglich ein einziges fünfminütiges Telefonat führen durften, war der Junge so lange verprügelt worden, bis sein verzweifeltes Flehen aufhörte.

Eines Nachts wurde Abdallah dann abgeholt, an die türkische Grenze gebracht und mit Knüppeln verdroschen. Danach schlug er sich ein zweites Mal durch und versuchte die Flucht nach Lesbos. Doch er wurde von der türkischen Küstenwache aufgegriffen und in ein von der EU finanziertes Internierungslager gebracht, wo ähnlich unmenschliche Zustände herrschten wie in Griechenland. Nach drei Monaten ließen sie ihn dann frei. Nach Afghanistan kann er nicht mehr zurück, weil die Taliban seine gesamte Familie umgebracht haben. Heute macht er einen letzten Versuch, nach Europa zu kommen. Wenn er nochmals in ein Gefängnis muss, will er sich umbringen“, beendet er die Übersetzung von Abdallahs Bericht.

Im Schlauchboot herrscht beklemmende Stille, dann umarmen einige Männer Abdallah: „Bruder, wir helfen dir und Allah beschützt dich.“ Auch Achmed hat den Schilderungen zugehört und ganz vergessen, dass ihr Schlauchboot die ganze Zeit ohne Motorkraft nach Norden abtreibt. Als er zurückblickt, sind die Lichter der Häusergruppe verschwunden. Achmed versucht mehrmals, den Außenborder zu starten, doch der springt nicht an. Er fragt: „Hat jemand eine Taschenlampe?“ Ein Nebenmann reicht ihm eine hell leuchtende Lampe, mit deren Hilfe er den Motor gründlich untersucht. Am Tank findet er unterhalb einer Schweißnaht ein kleines Rostloch, aus dem Benzin tropfen konnte. Er nimmt den Tankdeckel ab und blickt mit Schrecken in einen leeren Tank.

Hassan hat Achmeds vergebliche Startversuche bemerkt und klettert über ausgestreckte Beine und nasse Rucksäcke zu ihm hin. Beide beleuchten die Schweißnaht und fluchen: „Kadir hat uns einen uralten rostigen Außenborder mitgegeben, der für eine solche Fahrt überhaupt nicht geeignet ist. Auch hat der viel zu wenig Leistung. Wir sind von Gangstern betrogen worden.“ Doch dann erinnert sich Hassan an einen Iraker, der ständig Kaugummi kaut, um gegen seine Seekrankheit anzukämpfen. Mühsam drängt er sich zu ihm durch und kommt mit einem weichen Kaugummi zurück. Er drückt ihn in das kleine Loch am Tank und sucht Kadirs Waschmittelflasche mit dem Reservebenzin, die er in der Bootsmitte unter einem Haufen nasser Plastiktüten findet. Hassan ergreift die Flasche und schaut dabei nach rechts. Auch wenn es dunkel ist, kann er erkennen, dass die mittlere Luftkammer des Schlauchbootes tiefer liegt. Offensichtlich hat sie Luft verloren.

Als er sich wieder zu Achmed durchgearbeitet hat, füllt er das Benzin in den Tank. Dabei fließen auch kleine milchige Teile des Waschmittels mit, das vorher in der Flasche war. Nun zieht Hassan mehrmals kräftig den Starter durch und nach einigen Fehlschlägen knattert der Motor wieder. „Ich bin Ingenieur aus Aleppo, gut, dass du mich hast“, lächelt er Achmed an. Eine riesige Erleichterung ergreift Harara und er haut Hassan auf die Schulter: „Ich hätte das nicht geschafft.“ Dann ruft er laut: „Ich wende jetzt das Boot, wir müssen zurück. Achtung, festhalten!“ Er legt das Steuer um und das Schlauchboot bockt heftig. Wieder übernimmt es viel Wasser, diesmal auch rechts, an der weicheren Luftkammer, wie Hassan besorgt feststellt. Doch dann hat sich das Boot nach Süden gedreht und läuft rau gegen Wind und Strömung an. Der breite runde Bug stampft hart gegen die Wellen und Gischt sprüht ins Boot, aber sie machen endlich wieder Fahrt.

Achmed setzt sich erneut links neben den Steuergriff, Hassan schiebt sich daneben. „Rechts verliert die mittlere Kammer Luft, wahrscheinlich sind Kadirs Flicken auch Dreck. Das Boot ist nicht mehr so stabil“, flüstert er Achmed zu. Der sieht ihn ängstlich an: „Wir müssen es wenigstens bis zur beleuchteten Siedlung schaffen, damit wir dort an Land gehen können. Die Küste ist so dunkel, dass wir nicht viel sehen können.“ Dann schweigen beide und der Motor treibt das Schlauchboot knatternd nach Süden.

Die meisten Bootsinsassen gewöhnen sich an das Stampfen des Bootes, auch wenn der Bug öfter hart auf das Wasser knallt. Die neuen Bewegungen ertragen sie leichter als das heftige Schlingern, das die lange Meeresdünung bei der Überfahrt von der türkischen Küste in Richtung Lesbos verursachte. Einige der erschöpften Erwachsenen schlafen ein und ihre Körper wiegen sich im schlagenden Auf und Nieder des Bootes. Nochmals müssen einige junge Männer Wasser schöpfen. Doch es verbreitet sich Zuversicht, sie fahren parallel zur Insel und können erkennen, wie sich die dunklen Schemen der Küste verändern. Auch wenn sie gegen die Strömung ankämpfen müssen, sie kommen voran.

Nach einer halben Stunde beginnt der Motor zu stottern. Achmed sieht Hassan an, der sich zu ihm beugt: „Wahrscheinlich sorgen jetzt Verunreinigungen für die Aussetzer im Motor. Der Idiot von Kadir hat uns nicht einmal einen sauberen Kanister mitgegeben, stattdessen hat er Benzin einfach in die leere Flasche eines Waschmittels gefüllt. Fahr jetzt an das Ufer, egal wo wir landen. Wir müssen endlich aus diesem kaputten Boot raus.“

Achmed wendet nach rechts und steuert direkt auf die Küste zu. Sofort schlingert das Boot wieder und weckt alle auf, die eingenickt sind. Nach einigen Minuten setzt der Motor aus und springt nicht mehr an. „Jetzt müssen wir uns treiben lassen und ich versuche, nah an die Küste zu kommen“, erklärt Achmed. Die Strömung treibt das Boot nun wieder nach Norden und lässt es nicht ans Land. Hassan nimmt sich ein Paddel und gibt einem Mann das zweite. „Wir müssen an das Ufer rudern!“, ruft er ihm zu. Doch ihre Versuche scheitern. Das Schlauchboot treibt unverändert nach Norden ab.

Langsam kippt die Stimmung, es macht sich wieder Angst breit. Ohne Motorkraft reagiert das Boot auch nicht mehr auf das Steuer. Achmed wird klar, dass sie die rettende Insel nur erreichen können, wenn sie dorthin getrieben werden. Nach einer Weile weist Hassan nach Osten. Eine erste leicht rote Färbung zeigt den Aufgang der Sonne. Später erkennen Achmed und Hassan in der Ferne eine Steilküste, die weit in das Meer hinausragt: „Da müssen wir hin!“, sagen beide. Doch als die Küste näherkommt und der erste Morgenschimmer sie fahl beleuchtet, werden sie enttäuscht. Es gibt dort keinen Strand und das Ufer besteht nicht aus Sand oder Kieseln, sondern aus unzähligen großen kantigen Steinen, die vom hohen Steilufer abgebrochen sind.

Hassan schnallt seinen Gürtel ab und befestigt damit ein Paddel am Heckspiegel. Er rudert, treibt mit ganzer Kraft das schwerfällig reagierende Boot vorwärts und zielt auf das Steinufer. Bald kommen sie näher, auch weil die Strömung durch das steinige Ufer gebrochen wird. Hassan entdeckt eine kleine Einbuchtung und versucht, das flache Schlauchboot dort auf die Steine zu setzen.

Das erste Auftreffen ist hart, viele der Flüchtlinge fallen um und schreien auf. Wasser schwappt ins Boot und macht es noch schwerer und plumper. Nirgends findet es Halt, laut schmirgelnd rutscht es über Gestein und kracht gegen große Steinbrocken. Jetzt bemerken auch alle anderen, dass die rechte mittlere Kammer grobe Stöße kaum noch abfangen kann, weil sie durch den Luftverlust weich geworden ist. Diejenigen, die an der rechten Seite sitzen, werfen sich ängstlich nach links, fallen auf die dort Sitzenden und machen das überladene Boot noch instabiler. Panik ergreift die Flüchtlinge, einige sind starr vor Angst, andere rufen Allah laut um Hilfe.

Die Strömung schiebt und quetscht das schwere Boot über glitschiges Gestein, während Wellen den ächzenden und knarrenden Boden anheben und wuchtig fallen lassen. Krachend schlagen die Gummischläuche gegen hoch aus dem Wasser ragende Steine und federn schrill quietschend zurück. Plötzlich erkennen die Bootsinsassen mehrere länglich in das Wasser ragende scharfkantige Bruchfelsen, die gleich das Boot aufschlitzen werden. Die Flüchtlinge schreien in Todesangst. Mütter werfen sich schützend über ihre Kinder.

Abdallah, der völlig teilnahmslos am Bug saß und vor sich hin murmelte, stemmt sich plötzlich hoch. Er springt aus dem Boot und drückt es mit übermenschlicher Kraft von den scharfen Bruchkanten der Felsen weg. Es schrammt laut ächzend vorbei und bleibt heil. Mehrere Hände greifen nach Abdallah, der sich an der vordersten Luftkammer festgehalten hat. Sie ziehen ihn ins Boot zurück. Sein linkes Bein blutet stark, durch das zerfetzte Hosenbein ist eine tiefe längliche Risswunde zu erkennen.

Endlich kommt das Boot von den Steinen frei, wird von der Strömung erfasst und in tieferes Wasser abgetrieben. Alle sind wie gelähmt, der Schrecken und die überstandene Todesgefahr lassen sie erstarren. Weil niemand mehr an der schlafferen rechten Luftkammer sitzen will, liegt das Boot links nur noch knapp über der Wasserlinie und schlägt voll. Schreiend ordnet Achmed an, dass sich jüngere Männer auf die rechte Seite setzen sollen. Sein Kommando reißt alle aus der Lethargie. Murrend kriechen einige nach rechts und beginnen Wasser aus dem Boot zu schöpfen. Langsam sinkt der Wasserstand und das Schlauchboot kann sich den anrollenden Wellen besser anpassen.

Achmed und Hassan haben sich wieder an den Heckspiegel gesetzt und schauen sich fragend an. Dann flüstert Achmed: „Die Steinklippen waren unsere letzte Chance, noch in Lesbos an Land zu gehen. Unsere Flucht nach Griechenland und Europa ist gescheitert. Wir werden jetzt auf das Ägäische Meer hinausgetrieben und können nur hoffen, dass wir an der türkischen Küste landen oder von einem Schiff gefunden werden, das uns aufnimmt. Keine guten Aussichten!“

VIER

Donnerstag, 13. August 2015

Niedersachsen: Luhburg, Wohnhaus Stevens, Landratsamt

„Hast du eigentlich gemerkt, dass du heute Nacht sehr unruhig geschlafen hast?“, fragt Elke Stevens ihren Mann, als sie morgens im Bett den Wecker ausschaltet. Schuldbewusst antwortet Dirk Stevens: „Hoffentlich habe ich dich nicht ständig gestört. Ich bin immer wieder aufgewacht. Mein gestriges Telefonat mit Berlin hat mich nachts noch verfolgt.“

Später, als er die Zeitungen aus dem Briefkasten geholt hat und beide am Frühstückstisch sitzen, blickt er auf die Aufmacher der neben ihm liegenden Blätter: „Chaotische Zustände auf den griechischen Inseln“, und „Tausende Flüchtlinge wollen nach Deutschland“. Er zeigt seiner Frau die Titelseiten und meint: „Ich glaube, in Europa haben wir zu lange weggesehen und nun überrollen uns die Probleme der Welt wie ein Tsunami.“ Nachdenklich streicht er Leberpastete mit Trüffeln auf sein Brötchen, ein kleiner Luxus, den er sich ab und zu gönnt.

Dirk Stevens trinkt seinen Kaffee und blättert gerade in der Umlandbeilage des Hamburger Abendblatts, als Tochter Christina und Sohn Malte sich mit einem übellaunigen „Moin“ an den Tisch setzen. „Guten Morgen! Die Sonne scheint, ihr habt Ferien und Mami fährt mit euch nach Hamburg. Was könnte es Schöneres geben?“, versucht der Vater seine Kinder aufzumuntern. „Ja, zu Oma!“, kontern beide sofort. „Drei Wochen sind von den Sommerferien schon rum und wir waren die ganze Zeit nur zu Hause. Unsere Freunde machen coolen Urlaub und wir sind in Luhburg!“

„Aber Kinder, darüber haben wir doch lang und ausführlich gesprochen. Ich kann diesen Sommer nicht wegfahren, wir bekommen immer mehr Flüchtlinge zugeteilt. Die müssen wir versorgen und unterbringen. Das ist ein Wahnsinns-Job.“

Als keine Reaktion kommt, fragt er: „Lassen euch die Bilder von den flüchtenden Menschen eigentlich ganz kalt? Berührt es euch gar nicht, dass Millionen von Menschen, darunter Familien mit kleinen Kindern und Jugendliche in eurem Alter, vor Krieg und Not fliehen müssen?“

„Bruno sagt, die meisten Asylanten kommen nur zu uns, weil sie sich auf unsere Kosten ein schönes Leben machen wollen“, erklärt Malte bockig. „Wer bitte ist Bruno?“, erkundigt sich Dirk Stevens verärgert. „Bruno ist Ein-Euro-Jobber an unserer Schule und hilft dem Hausmeister beim Rasenmähen, Laubharken und Müll einsammeln. In den Pausen steht er oft bei den Mädchen aus den Oberklassen und glotzt uns widerlich an. Bestimmt läuft ihm der Sabber aus dem Mund, wenn der uns nachschaut“, erklärt Christina und freut sich, dem Bruder eins ausgewischt zu haben.

„Und mit diesem Typen philosophiert mein Sohn über aktuelle Politik? Verstehe ich das richtig?“, fragt Dirk Stevens in scharfem Ton. Trotzig erklärt Malte: „,Im nächsten Leben werde ich Asylant‘, sagt Bruno. ,Die kommen zu uns, hängen den ganzen Tag faul rum, werden vom Steuerzahler ausgehalten, kriegen kostenlos eine Wohnung, täglich satt zu essen und sogar noch Geld auf die Hand. Später nehmen sie den Deutschen dann die Arbeit weg.‘ Als Asylant würde Bruno auch den ganzen Tag auf einer Parkbank sitzen und sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen.“

Die Eltern schauen sich fassungslos an, dann spricht Dirk mit schneidender Kälte, leise und jedes Wort betonend: „Ich verbiete dir jeglichen Umgang mit diesem Kerl! Wenn du noch einmal mit dem sprichst, werde ich dich von der Schule nehmen und so lange als Helfer in eine Flüchtlingsunterkunft stecken, bis du nie wieder solche Gedanken äußerst! Haben wir uns verstanden?“ Malte ist über die schroffe Reaktion seines Vaters erschrocken, er wollte doch nur provozieren. Brunos dämliche Sprüche hatten er und seine Mitschüler doch gar nicht ernst genommen, sie hatten darüber gelacht. Doch jetzt herrscht am Tisch eisiges Schweigen. Kurze Zeit später steht Dirk Stevens auf, zieht seine Jacke an, beugt sich zu seiner Frau, gibt ihr einen Kuss und wünscht einen guten Ausflug nach Hamburg.

Er steigt in sein Auto, fährt zum Landratsamt und setzt sich an den Schreibtisch. Kurz vor zehn Uhr klopft Stevens Sekretärin an und öffnet die Tür: „Herr Landrat, es sind alle im Besprechungsraum.“ Dirk Stevens greift zu einer gelben Aktenmappe mit dem roten Aufdruck „EILT“ und verlässt sein Büro. Um einen langen ovalen Tisch haben sich acht Frauen und Männer versammelt. Stevens begrüßt sie: „Herzlichen Dank für Ihr Kommen, ich bitte die sehr kurzfristige Einladung zu entschuldigen. Gestern Vormittag hatte ich ein längeres Telefonat mit einem guten Studienfreund, der im Berliner Innenministerium arbeitet. Auch wenn einige dieser Auskünfte noch vertraulich sind, so möchte ich die Informationen schnell an Sie weiterleiten und habe Sie deshalb um das heutige Gespräch gebeten.“

Ruhig und sachlich berichtet der Landrat: „Am kommenden Mittwoch wird Bundesinnenminister de Maizière der Öffentlichkeit die neuen Flüchtlingszahlen für Deutschland bekanntgeben. Die Bundesregierung hat ihre Prognose vom Mai mit 450.000 drastisch nach oben korrigieren müssen und rechnet jetzt mit 800.000 für 2015. Was danach kommt, steht in den Sternen.“ Ein tiefes Stöhnen erfüllt den Raum.

Stevens Entscheider aus der Ausländerbehörde, der Abteilung für Migration und vom Sozialdienst sehen sich geschockt an. Barbara Duve, die Leiterin des Sozialdienstes, ist bleich geworden und wendet sich verzweifelt an Stevens: „Das ist eine Katastrophe! Wir betreuen jetzt schon 2000 Flüchtlinge und arbeiten seit Wochen bis zum Anschlag. Ohne den großartigen Einsatz der vielen Ehrenamtlichen wären wir längst gescheitert. Wir haben keine Reserven mehr!“

Uwe Grabow leitet die größte Flüchtlingsunterkunft im Landkreis, fassungslos schaut er den Landrat an: „Bis jetzt konnten wir alle Flüchtlinge sozialverträglich und in Abstimmung mit den Gemeinden unterbringen. Es war oft hart am Limit, aber es hat immer geklappt, auch weil die Bürgermeister mitgemacht haben. Bei uns brennen keine Asylantenheime. Aber wenn die neuen Zahlen aus Berlin bedeuten, dass wir bis Dezember im Landkreis weit über 4000 Flüchtlinge haben, kippt die Stimmung. Dann machen viele Bürger nicht mehr mit!“

Bestürzt ist auch Thorsten Müller, Abteilungsleiter Migration, und fragt: „Wie belastbar sind denn diese Zahlen? In nur vier Monaten kann sich doch nicht plötzlich die Zahl von 450.000 auf 800.000 erhöhen. Können die in Berlin denn überhaupt rechnen?“

Betont ruhig antwortet der Landrat: „Im Innenministerium jagt eine Sitzung die andere, ebenso im Außenministerium und im Kanzleramt. Viele haben ihren Urlaub abgebrochen oder die Familien alleine in die Ferien geschickt. In Berlin herrscht Krisenstimmung!“

Müller hakt nach: „Was ist denn zwischen Mai und August passiert, dass die Zahlen so hochgeschnellt sind?“

Dirk Stevens bemüht sich um Erklärungen: „In Syrien hat sich die Lage dramatisch zugespitzt. Assad und sein Machtapparat kämpfen ums Überleben. Jeder Kritiker, den sie erwischen, wird gefoltert oder umgebracht. Ohne Rücksicht bombardieren sie die eigene Bevölkerung, in Rebellenhochburgen wie Homs oder Aleppo steht kaum noch ein Stein auf dem anderen. Assads Hubschrauber werfen dort sogar Fassbomben ab, deren Splitter bewusst Zivilisten treffen sollen. In großen Teilen Syriens ist die komplette Infrastruktur zusammengebrochen, und die Menschen fliehen zu Tausenden in die Türkei, den Libanon oder nach Jordanien. Hinzu kommen die Mörderbanden des sogenannten Islamischen Staates, die Tausende Syrer und Iraker aus ihrer Heimat vertreiben. In Afghanistan rücken die Taliban wieder vor und ermorden jeden, der sich ihrem Steinzeit-Islamismus nicht bedingungslos anschließt.“

Stevens nimmt einen Schluck Wasser und fährt fort: „Die Sehnsucht nach dem friedlichen und sicheren Europa nutzen geldgierige Schlepper brutal aus, um den Flüchtlingen ihr letztes Geld abzunehmen. Die Schlepper verdienen jetzt schon mehr als die Drogenhändler.“

Der Landrat macht eine Pause und sieht in betroffene Gesichter. Aus der Mappe zieht er seine Gesprächsnotizen vom gestrigen Telefonat: „Es gibt für das schnelle Anwachsen der Flüchtlingszahlen noch zwei weitere entscheidende Gründe, an denen Deutschland eine Mitschuld trägt, auch wenn dies in Berlin nicht gerne gesagt wird: Zum einen wurden die politischen Folgen der über das Mittelmeer nach Europa drängenden Flüchtlinge lange unterschätzt, weil wir so getan haben, als ob es sich nur um ein italienisches Problem handeln würde. Und als wir Italien nicht halfen, standen plötzlich Tausende Asylbewerber vor den bayrischen Landratsämtern. Erst dann sind wir aufgewacht, aber da waren sie schon hier.

Zum anderen haben wir, zusammen mit den meisten anderen europäischen Ländern und den USA, den jetzt erfolgten sprunghaften Anstieg der über die Türkei kommenden Flüchtlinge selbst ausgelöst. Um vermeintlich Geld zu sparen, wurden 2014 die staatlichen Beiträge für das UN-Welternährungsprogramm 2015 massiv gekürzt, alleine in Deutschland um die Hälfte. Was die Regierungen dabei übersahen, waren die katastrophalen Auswirkungen auf die Hilfsprogramme für Flüchtlinge, die 2015 nur noch zu 41 Prozent finanziert sind.

Ab Januar 2015 musste die UN-Hilfsorganisation UNHCR in den Flüchtlingscamps im Libanon, in Jordanien und in der Türkei die Lebensmittelrationen dramatisch kürzen. Betrugen im Jahr 2014 die Kosten für die monatlichen Rationen je Flüchtling noch 27 US-Dollar, so sind es jetzt nur noch 13 US-Dollar und am Tag lediglich ca. 0,45 bis 0,50 US-Dollar pro Person. Um zu überleben, bleibt ihnen oft nur noch die Flucht nach Europa.“

Die stellvertretende Leiterin der Ausländerbehörde reagiert ungläubig: „Ich verstehe das nicht! Zwischen Europa und Syrien liegen doch noch die Türkei und Griechenland. In der Türkei hat die EU doch für viel Geld Lager bauen lassen.“

Auch Uwe Grabow reagiert verärgert: „Und was ist mit den Griechen? Wofür kriegen die eigentlich ihre vielen Milliarden?“

„Das habe ich gestern auch gefragt“, kommt prompt vom Landrat. „Die Erklärung liegt bei Erdogan. Der tobt, weil seine AKP-Partei bei der Wahl am 7. Juni die absolute Mehrheit verlor, während die prokurdische HDP-Partei 13 Prozent erhielt und die Zehn-Prozent-Hürde knackte. Jetzt hat er Angst, dass er die türkische Verfassung nicht ändern kann und nicht zum Alleinherrscher gewählt wird. Er blockiert jegliche Regierungsbildung, wird bald das Parlament auflösen und Neuwahlen ausrufen. Vorher bekämpft er mit aller Härte die Opposition und sperrt seine Gegner als angebliche Terroristen ein. Zurzeit interessiert es in der Türkei niemand, wie viele Schlauchboote nachts von ihrer Küste abfahren.

Und unseren lieben Griechen ist das Schicksal der Flüchtlinge völlig egal. Sie beschäftigen sich nur noch mit sich selbst und ihrer drohenden Staatspleite. Wahrscheinlich freuen sich griechische Grenzer sogar über jeden Flüchtling, den sie über den Balkan nach Deutschland schicken können, um sich so für den Sparkurs an Herrn Schäuble und Frau Merkel zu rächen.

Auch die Italiener transportieren die Flüchtlinge direkt per Bahn zu uns. Und wie solidarisch sich die anderen EU-Partnerverhalten, erfahren wir jeden Tag über die Medien. Ungarn will sogar seine Grenzen dichtmachen, andere Balkanstaaten drohen ebenfalls damit.“

Im Besprechungszimmer des Landratsamtes in Luhburg ist es ganz leise geworden. Bestürzt blicken die Frauen und Männer vor sich hin. Jetzt erfahren sie, dass ihre bisherigen Kraftanstrengungen nicht ausreichen, weil sich die Zahlen der ankommenden Flüchtlinge verdoppeln werden!

Stevens kennt seine Mitarbeiter. Sein Blick wandert von einem zum anderen. Sie haben sich in den letzten Monaten wirklich aufgeopfert und nicht nur bis zur Erschöpfung gearbeitet, sondern Einfallsreichtum bewiesen, spontan reagiert und Lösungen gefunden. Er weiß, wie entmutigend die Nachricht aus Berlin wirkt.

„Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir schaffen den Anstieg der Flüchtlingswelle nur gemeinsam und nur, wenn wir jetzt nicht aufgeben. Gestern habe ich mit Bürgermeister Olsen aus Haidstedt gesprochen, der richtet sogar seine alte Schule her, andere Gemeinden werden ihm folgen.“

Ungläubig unterbricht Barbara Duve den Landrat: „Sagten Sie eben, dass Bürgermeister Olsen einer Asylunterkunft in Haidstedt zugestimmt hat?“ Stevens antwortet: „Ja, ich habe ihn darum gebeten. Und wenn ich ehrlich bin, so war das nicht fair. Ich habe meine Frau selten so wütend gesehen wie gestern Abend, da hat sie mir gehörig den Kopf gewaschen.“

Der sonst so sachliche Thorsten Müller reagiert spontan: „Respekt! Das hätte ich Olsen niemals zugetraut! Seine Zusage wird auf die anderen Bürgermeister wirken, jetzt können sie nicht mehr so leicht Nein sagen.“

Dirk Stevens ergänzt: „In den nächsten Tagen werde ich mit allen restlichen kleinen Gemeinden sprechen. Nachher bin ich bei der Feuerwehr und morgen treffe ich mich mit den Hilfsorganisationen.“ Der Landrat schaut in die Runde: „Ich möchte Sie eindringlich auffordern, alle Aktivitäten nochmals zu verstärken und vor allem unsere ehrenamtlichen Helfer einzubinden. Ohne deren Unterstützung schaffen wir das nicht!“

Nach einer Weile meldet sich Uwe Grabow zu Wort: „Ich habe noch nie groß darüber gesprochen, aber als Kind bin ich, zusammen mit meiner Mutter, aus der DDR geflohen. Ein westdeutscher Schleuser hat uns bei einem Autobahn-Parkplatz aufgenommen und in seinem dunklen Lkw versteckt, bis er uns in Helmstedt rauslassen konnte. Noch heute gerate ich bei Dunkelheit in Panik und muss mit Licht schlafen. Verwandte aus dem Westen haben 10.000 DM an die Schleuser gezahlt, die damals Fluchthelfer hießen und in der westlichen Presse als Helden gefeiert wurden. Ich weiß noch heute, wie sich Flucht anfühlt. Ich werde alles tun, um zu helfen!“

Alle sehen Uwe Grabow betroffen an und eine Frau, die neben ihm sitzt, fasst auf seinen Arm. Mit fester Stimme sagt sie: „Ich auch!“ Ein Ruck geht durch die Runde. Der erste Schock ist überwunden und Zuversicht macht sich wieder breit. Der Landrat steht auf und gibt jedem die Hand. Alle acht erwidern seinen festen Händedruck und sehen ihm in die Augen. Langsam leert sich der Raum und Dirk Stevens geht zurück in sein Büro.

FÜNF

Donnerstag, 13. August 2015

Griechenland: Ägäis, Golf von Edremit, Lesbos