Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

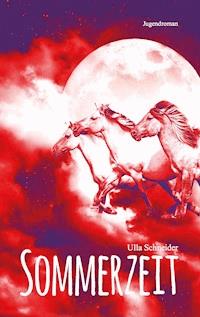

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Es ist ein heißer Sommer, als Familie van Boysen von Hamburg in ein Dorf im Münsterland zieht. Auf ihren Sohn Erik (17) und ihre Tochter Viola (13) warten jede Menge Überraschungen- und nicht nur gute. Es gibt eine strenge katholische Schule, unangenehme Mitschüler und zu viel Natur um sie herum. Es gibt Wildpferde, denen ein schlimmes Schicksal droht und die gerettet werden müssen. Es gibt einen beinahe tödlichen Unfall und die Suche nach einem Täter. Und es gibt Julia. Erik verliebt sich ganz gegen seinen Willen und Viola versucht, einen Roman zu schreiben. Ein spannender Jugendroman, in dem sich zwei Jugendliche aus der Großstadt mit dem Leben auf dem Land anfreunden müssen. Sie lernen das Dasein als Außenseiter kennen, das überraschenderweise nicht nur schlechte Seiten hat, erleben die hartnäckige Entschlossenheit einer "Pferdeflüsterin", treffen auf Tassilo Tenhumberg, den alle "Tasse" nennen - ein Mobbingopfer, das wunderbar Orgel spielen kann. Der gefürchtete Anführer Carlo und seine Gefolgsleute machen Erik das Leben schwer, es kommt zu folgenschweren Beschuldigungen und Prügeleien. Währenddessen forscht Viola nach der Vergangenheit ihres Bruders und will ein Geheimnis lüften ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 435

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für Julie Marie

... Life is for living....

(in the summertime / von Mungo Jerry)

Ulla Schneider wurde 1951 in Lüdenscheid geboren und wohnt in Münster. Sie arbeitet als Journalistin, Autorin und Lehrerin. Unter anderem veröffentlichte sie die Romane:

Tropfen auf kalten Stein und

Grüne Wasser sind tief (Piper Verlag)

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 42

Kapitel 43

Kapitel 44

Kapitel 45

Kapitel 49

Kapitel 46

Kapitel 48

Kapitel 49

Kapitel 50

Kapitel 51

Kapitel 52

Kapitel 53

Kapitel 54

Kapitel 55

Kapitel 56

Kapitel 57

Kapitel 58

1

Wenn er aus dem Fenster sah, konnte er den Mond sehen. Er war rund und so hell, dass er das Gefühl hatte, draußen leuchte eine Neonröhre. Es war drei Uhr nachts und der Gedanke an eine Neonröhre, die sein Zimmer mitten in der Nacht in ein weißes, kaltes Licht tauchen würde, war vollkommen absurd. Draußen gab es nichts außer einer dunklen Nacht.

Er war nicht mehr in Hamburg. Er war in einem Dorf. In einem gottverlassenen Dorf. Die einzige Neonröhre leuchtete hier in der Imbissbude an der sogenannten Hauptstraße, in der es außer Currywurst und Pommes auch Pizza gab, die aussah wie eine belegte Torte und auch fast genauso schmeckte.

Erik lag auf dem Rücken und starrte durch das weit geöffnete Fenster hinaus. Der Mond war eine fahle runde Scheibe mit einigen dunklen Flecken darauf. Er hatte noch nie von seinem Bett aus den Mond sehen können. Und ihm war noch nie aufgefallen, wie eiskalt dieser Mond war, eiskalt, weiß und grau.

Es war ein heißer Tag gewesen. Die Nachtluft war immer noch warm. Und sie roch anders als die Luft in der Stadt – nach Erde vielleicht und nach etwas, das Erik nicht kannte. Er starrte weiter den Mond an, in Hamburg war ihm der Mond nicht aufgefallen oder egal gewesen. Hier war er einfach nicht zu übersehen.

Ihm fielen die Wölfe ein, die angeblich den Mond anheulten. Er schloss die Augen und horchte. Kein Wolfsgeheul, leider.

Nur Stille. Er spürte, wie sich ein dünner Schweißfilm auf seiner Haut bildete und warf die Bettdecke mit einem wütenden Schwung auf den Boden. Er konnte nicht schlafen. Er stand auf und stellte sich an das geöffnete Fenster. Die leisen Geräusche der Nacht drangen zu ihm hinauf. Das Knistern unter einem Busch im Garten, der Schrei eines Käuzchens, weit entfernt in den dunklen Bäumen, die sich vom hellgrauen Nachthimmel abhoben. War es wirklich ein Käuzchen? Woher sollte er wissen, wie sich der Schrei eines Käuzchens anhörte? Aber der klagende, unheimliche Ton war so, wie er sich den Ruf dieses seltsamen Tieres vorstellte, von dem er nur wusste, dass es Federn haben musste. Er stemmte sich gegen den Fensterrahmen, bis seine Handgelenke schmerzten. Die Nacht vor seinem Fenster war fremd und feindlich. Alles, was ihm vertraut gewesen war, war aus seinem Leben verschwunden. Hamburg war in unendliche Ferne gerückt, es schien ihm weiter entfernt zu sein als dieser eiskalte Mond, den er heute Abend zum ersten Mal in seinem Leben wirklich gesehen hatte.

Vielleicht war er ja krank. Sofort stürzte er sich auf diesen Gedanken. Krank- das wäre eine Chance, den Anforderungen des morgigen Tages zu entgehen. Keine Ermahnungen und Belehrungen, keine Verpflichtungen, keine Schule, nur einfach krank sein und im Bett bleiben. Musik hören.

Erik zog mit einem Ruck den Vorhang vor das Fenster, so heftig, dass eine der Schlaufen des transparenten, zarten Stoffes zerriss. Er warf sich auf sein Bett. Seine Mutter, die ihm diese Gardinen aufgedrängt hatte, würde ihn mit stillem Vorwurf ansehen. Er wünschte sich, sie würde aus der Haut fahren und ihrem Ärger einmal richtig Luft machen, aber das würde sie nicht tun, sie war eine zurückhaltende norddeutsche Lady.

Er vergrub seinen Kopf in den Kissen, und der Schlaf erlöste ihn von seinen anstrengenden Gedanken.

Seine Mutter rüttelte an seiner Schulter und er wachte auf. Der Radiowecker lief auf voller Lautstärke, er hatte ihn nicht gehört. Er drehte sich auf die andere Seite.

„Ich bin krank. Lass mich schlafen.“

„Du musst zur Schule.“ Die Stimme seiner Mutter hatte bereits einen leichten Anflug von Hysterie.

„Nein, muss ich nicht.“

„Natürlich musst du. Komm, es ist schon spät, das Frühstück ist fertig.“

„Ich bin krank. Ich habe keinen Hunger.“

Seine Mutter stand neben dem Bett, sie schwieg. Erik wusste, dass sie nun die kaputte Gardine entdecken würde, er hörte ihr leises Seufzen, dann verließ sie den Raum und ließ die Tür einen Spalt breit offen stehen.

Geschafft, dachte er. Aber er fühlte sich nicht wie ein Sieger.

2

Der Kunstunterricht verlief wie üblich. Drei Schülerinnen kamen ein paar Minuten zu spät und hatten eine mehr als fadenscheinige Ausrede, die Lehrerin regte sich ein wenig auf, die Schülerinnen gelobten Besserung und alles in allem herrschte eine angenehme Atmosphäre.

Es roch nach Farbe, die Tische zeigten deutliche Abnutzungserscheinungen und die meisten Schüler werkelten zufrieden vor sich hin. Julia bemühte sich, mit expressionistischen Pinselstrichen- Expressionismus war das Thema der Unterrichtsreiheein Stillleben aufs Papier zu bringen, während sie die Ereignisse des Wochenendes mit ihrer Freundin Lena beredete, möglichst so, dass niemand sonst es mitbekam. Diesmal ging es um einen Jungen, der nicht zu einer Party gekommen war, aber hätte kommen müssen, wenn er Interesse gehabt hätte.

Ihre angeregte Unterhaltung wurde jäh von Frau Schumann unterbrochen, die den mangelhaften expressionistischen Ausdruck in Lenas Gemälde kritisierte.

„Mehr Gefühl, mehr Ausdruck, mehr Farbe. Sei ein bisschen mutiger.“ Julia grinste.

Frau Schumann war als Lehrerin gar nicht so schlecht. Wenn sie etwas mehr Wert darauf gelegt hätte, sich modisch anzuziehen und nicht jeden Tag einen übergroßen Pullover über einem wadenlangen Rock getragen hätte, wäre das sicher besser für ihr Image gewesen, aber irgendwie gewöhnten sich Schüler an die Schrullen ihrer Lehrer. Frau Schumann wählte jedenfalls interessante Themen aus und traf bei mit ihren Urteilen oft den Nagel auf den Kopf. Gerade hatte sie zum Beispiel eine ziemlich genaue Beschreibung von Lenas Charakter abgegeben.

Julias Freundin war tatsächlich eine etwas ängstliche und zurückhaltende Person, die ihre Gefühle gut unter Kontrolle hatte. Dann warf Frau Schumann einen Blick auf Julias Stillleben, das keineswegs still aussah, sondern in grellen bunten Farben prangte.

„Schön“, die Lehrerin lächelte erfreut, „wild, ausdrucksvoll und leidenschaftlich.“ Die Klasse kicherte.

„Wie das Bild, so der Künstler“, sagte Armin laut und warf Julia einen Luftkuss zu.

„Ich bin kein Künstler“, beteuerte Julia nachdrücklich, ihr war die Situation peinlich. Aber ihr wäre besser ein passender Spruch eingefallen.

„Aber wild und leidenschaftlich“, Armin hatte Mühe, seine Gesichtszüge unter Kontrolle zu halten, „ wie man ja an deinem Bild erkennen kann.“ Wieder allgemeines Gekicher.

Frau Schumann griff ein, indem sie einen Vortrag über die Erscheinungsformen und die revolutionäre Kraft des Expressionismus hielt, was ein bisschen unterging im Getuschel über den vorangegangenen Dialog über Julias Leidenschaftlichkeit.

Als wieder Ruhe eingekehrt war und Lena versuchte, ihren Pinselstrich wilder zu gestalten und Julia noch mehr Farbe auf ihr Blatt verteilte, kamen die beiden Freundinnen wieder auf eines ihrer Lieblingsthemen zurück- Klatsch und Tratsch rund um den ansonsten langweiligen Schulalltag. Seit zwei Wochen gab es nämlich ein hochinteressantes Thema, das sie nicht zum ersten Mal ausführlich von allen Seiten beleuchteten.

Der Neue aus der Jahrgangsstufe Elf. Ein aus Hamburg zugereister Typ, der so cool war, wie noch nie jemand hier an dieser Schule je gewesen war.

„Ich finde ihn voll.... bescheuert“, sagte Julia mit Nachdruck. Lena nickte.

„Seine Klamotten ...teurer geht’s gar nicht... er ist der totale Angeber.“ Lena nickte wieder und fügte hinzu: „Wer sich so anzieht, hat es nötig. Kein Selbstbewusstsein, nehme ich an.“

Diesmal war Julia an der Reihe, ihrer Freundin zuzustimmen. Sie pinselten eine Weile schweigend an ihren Stillleben, waren aber in ihren Gedanken weder bei den Vasen und Zitronen, sondern bei Erik van Boysen. Der Neue war ein großer, schlanker Junge mit langen dunklen Haaren und dunklen Augen, ein südländischer Typ, der einen nicht zu ihm passenden nordischen Namen trug.

„Obwohl...er ist wahrscheinlich nicht so cool, wie er tut“, sagte Julia schließlich.

„Kann sein“, sagte Lena. „Aber das sagst du eigentlich immer. Du glaubst, dass einer wie er ein sensibles Innenleben hat.

Aber du hast noch kein Wort mit ihm geredet.“

„Das ist Intuition“, sagte Julia lässig, „trotzdem finde ich ihn bescheuert.“ Sie verschwieg, dass sie sehr wohl schon ein Wort mit dem Neuen geredet hatte, ein einziges.

Es war vor drei oder vier Tagen gewesen. Er hatte sie nach ihrem Namen gefragt, als sie nebeneinander vor dem schwarzen Brett gestanden hatten, wo die Vertretungsstunden angezeigt wurden. Und anstatt mit einer frechen, schlagfertigen Bemerkung auf seine Neugierde zu reagieren, hatte sie ganz brav „Julia“ gesagt. Und sich dann nicht einmal nach seinem Namen erkundigt. Den er auch nicht gesagt hatte, weil er wohl davon ausging, dass ihn sowieso jeder wusste. Ganz schön überheblich dachte Julia und ärgerte sich immer noch über diese Begegnung. Und zu allem Überfluss musste sie seitdem an den Blick denken, mit dem er sie angesehen hatte. Seine Augen waren fast schwarz, schwer zu ergründen, was er dachte und fühlte.

„Er wird Probleme mit Carlo und Co. kriegen“, setzte Lena ihre Überlegungen fort und Julia stimmte ihr zu, dankbar, dass sie nicht mehr an diese Begegnung denken musste, in der sie das klassische blöde Landei gewesen war.

„Die Elfer haben bestimmt keine Lust, einen Konkurrenten zu kriegen.., fuhr Lena fort, „und er bekommt sicher auch Probleme hier im Dorf, die ganze Familie wahrscheinlich.

Sie sind anders als die Leute hier.“

Julia seufzte übertrieben: „Der Arme, er wird leiden.

Aber wenn er wirklich so cool ist, wie er tut, dann wird er das wohl überleben. Außerdem leben wird nicht mehr im Mittelalter. Und Hamburg liegt nicht auf dem Mars.“ Sie zog sorgfältig eine dunkelgraue Linie um die rote Zitrone ihres Stilllebens.

„Das stimmt. Alles halb so wild.“ Lena dachte nach. „Sollen wir ihn mal fragen, ob er reiten kann?“

„Wie bitte?“ Julia starrte ihre Freundin verblüfft an.

„Wieso nicht?“ Lena malte mit unbewegtem Gesicht weiter an ihrem Stillleben, das langsam etwas wilder und farbiger wurde. „Wir könnten jemanden wie ihn in der Scheune gut gebrauchen.“

„Ja, das könnten wir“, wiederholte Julia, „aber es wäre ein Wunder. Er kommt aus der Großstadt! Außerdem gibt es fast keinen Jungen, der reiten will.“

Lena ließ sich nicht beirren. „ Aber er sieht so aus, als ob er es könnte. Ich meine, er könnte auch Spanier oder Italiener sein, irgendetwas südländisch Romantisches...“

„Oder Zigeuner“, bemerkte Julia und grinste.

„Das sagt man nicht mehr“, bemerkte Lena streng „es heißt Roma.“

„Dann hört es sich nicht mehr so romantisch an“, beschwerte sich Julia. „Das wäre doch mal was, ein Zigeuner, äh Roma, auf einem Wildpferd, mit der Geige in der Hand....“

„Klar, und der Vollmond scheint... also bitte, träum weiter“, sagte Lena trocken, „wahrscheinlich ist er in Buxtehude geboren“. Sie kicherten und malten dann eine Weile schweigend.

Dann sagte Lena, diesmal weniger träumerisch: „Männer haben mit Pferden nichts am Hut, das wissen wir doch“, sie tauchte den Pinsel in schwarze Farbe und umrandete noch ein paar Gegenstände auf ihrem Bild. „Sie haben keine Lust, den Stall auszumisten und Pferde sind ihnen ganz einfach egal“, sagte Julia verächtlich, „sie werden erst wieder interessant, wenn man mit ihnen Geld oder Medaillen gewinnen kann.

Und das wird bei diesem arroganten Schönling nicht anders sein.“ Dann übermalte sie die Zitrone mit einem kräftigen Blau. So gefiel sie ihr besser.

3

Viola van Boysen saß zur gleichen Zeit, nur ein Stockwerk höher, auf ihrem Platz am Fenster in der letzten Reihe des viel zu kleinen Klassenraums der Acht b und begann, eine Geschichte vorzulesen. Sie war das Ergebnis von einer Woche Arbeit.

So lange hatten die Schüler Zeit gehabt, sich eine Geschichte auszudenken, die in der Zukunft spielen musste, dabei möglichst spannend, vielleicht auch witzig und natürlich fantasievoll sein sollte. Aber trotz aller Fantasie sollte es glaubhaft bleibenalso bitte keine fliegenden Hunde und sprechenden Kühe erfinden, hatte Deutschlehrer Terhorst angemerkt.

Franz-Josef Terhorst lehnte am Fenster und war nur mäßig gespannt auf das Ergebnis. Leider neigten seine Schüler dazu, entweder vollkommen fantasielos zu sein oder den Text mit haarsträubenden Unwahrscheinlichkeiten zu spicken.

Natürlich gab es auch positive Ausnahmen und darüber konnte er sich auch nach über dreißig Jahren im Schuldienst noch freuen. Allerdings hatte er in letzter Zeit Mühe, sich immer wieder aufs Neue zu konzentrieren. Es gab ganz einfach zu viele Schüler und zu viele Geschichten. Die jahrelange Aufmerksamkeit hatte ihn langsam zermürbt, ohne dass er etwas dagegen tun konnte.

Er sah aus dem Fenster und beobachtete, wie ein Traktor über einen holprigen dunkelbraunen Acker fuhr und dabei immer langsamer wurde. Die nasse Erde klebte an seinen Rädern und es schien, als würde die Maschine kaum noch die Kraft aufbringen, das rettende Grün zu erreichen.

Dann drang die klare, laute Mädchenstimme von Viola van Boysen in seine Gedanken ein und er wandte seine Aufmerksamkeit seiner neuen Schülerin zu.

Das blonde, viel zu dünne Mädchen saß aufrecht und las konzentriert und schnell mit der genau richtigen Betonung.

Ihr Text war voll von fantasievollen Beschreibungen, er war witzig, spannend und originell. Dabei logisch und nachvollziehbar, nie übertrieben und mit großem Sprachgefühl verfasst.

Eine Familie im Jahr 2200, die beschließt, ein Experiment zu wagen und mitsamt Hund und drei Kindern in eine schon aufgegebene Raumstation auszuwandern.

Die Schüler hörten gebannt zu, sie saßen bewegungslos und stumm auf ihren Stühlen, ein Zustand, den ihr Lehrer innerlich als einen historischen Moment bezeichnete.

War es tatsächlich möglich, dass dieser Text aus der Feder eines dreizehnjährigen Mädchens stammte? Viola las Seite um Seite, strich sich eine blonde Haarsträhne hinter das Ohr, zögerte manchmal einen Moment, als wolle sie sich vergewissern, dass um sie herum wirklich absolute Aufmerksamkeit herrschte, dann fuhr sie mit der Lesung fort.

Sie hatte fünfundzwanzig Seiten geschrieben, Franz-Josef Terhorst hatte das Umblättern gezählt. Als sie schließlich ihr Heft zuklappte, applaudierten ihre Mitschüler, auch das ein bemerkenswerter Augenblick, stellte ihr Lehrer fest, ging es doch sonst darum, jede Gefühlsregung möglichst zu vermeiden.

Violas Gesicht blieb ausdruckslos. Franz-Josef Terhorst wusste nicht, wie er reagieren sollte. An ihm nagten starke Zweifelhatte das Mädchen den Text wirklich selbst geschrieben?

Aber seine Zweifel konnte er in diesem Moment nicht äußern. Es war nicht der Moment für Zweifel oder Kritik, seine Schüler waren noch im Bann des gerade Gehörten.

„Sehr schön, Viola“, sagte er. „Du hast wirklich sehr viel Fantasie.“ Das war ein lahmes Lob, dessen war sich Terhorst durchaus bewusst, aber ihm fiel im Moment absolut nichts ein, was angemessen gewesen wäre. Violas Gesichtsausdruck blieb ausdruckslos, sie warf jedoch einen kurzen Blick in die Runde ihrer Mitschüler, aber niemand machte eine Bemerkung oder erwiderte ihren Blick. Der Klassenlehrer sah ebenfalls in die Runde und forderte seine Schüler zu einer Stellungnahme auf. Aber außer der knappen Äußerung, dies sei eine sehr gute Geschichte gewesen, war nichts aus ihnen herauszuholen.

Terhorst war froh, als ihn die Pausenklingel vor weiteren pädagogischen Maßnahmen bewahrte.

Die Schüler drängten aus dem engen Klassenraum, es gab Rempeleien und ein paar der üblichen dummen SprücheLärm und Gelächter, aber niemand sprach mit der neuen Schülerin, die sich gerade als Schriftstellerin vorgestellt hatte.

Viola trödelte als letzte an ihrem Klassenlehrer vorbei.

„Viola, kannst du noch einen Moment dableiben?“ Er wollte mit dem Mädchen über seine Zweifel sprechen.

Als sie vor dem Pult stand, musste er sich einen Ruck geben, um ein Gespräch zu beginnen. Das Mädchen sah krank aus.

Unnatürlich blass und unnatürlich dünn.

„Das war ganz toll. Es war sicher nicht das erste Mal, dass du etwas geschrieben hast.“

„Nein, ich schreibe... ziemlich viel.“

Franz-Josef Terhorst wusste nicht, wie er seine Zweifel zum Ausdruck bringen sollte. Stattdessen trat er die Flucht nach vorne an.

„Hast du schon mal an einem Wettbewerb teilgenommen? Ich könnte mich erkundigen... “

„Das brauchen Sie nicht. Ich schicke meine Geschichten nach Hamburg, da kenne ich jemanden, der will sich um die Veröffentlichung kümmern. Es gibt Wettbewerbe für junge Autoren, wie Sie wahrscheinlich wissen.“

„Ach so, gut, dann... bist du ja schon eine Schriftstellerin...“, der Deutschlehrer kam sich irgendwie dumm vor, aber er war jetzt ziemlich sicher, dass seine Schülerin den Text selbst geschrieben hatte. Ansonsten wäre sie ein sehr ausgefuchstes Mädchen gewesen, dass mit allen Tricks arbeitete, um Lehrer und Mitschüler hinters Licht zu führen. Und das konnte er sich einfach nicht vorstellen.

Viola sah ihn abwartend an.

„Ja, gut, das wollte ich dir sagen. Und... schön, dass du jetzt hier bei uns bist.“

Zum ersten Mal zeigte Viola die Andeutung eines Lächelns. Dann drehte sie sich um und ging zur Tür.

Franz-Josef Terhorst hatte angefangen, sich mit dem Inhalt seiner Lehrertasche zu beschäftigen und hörte nur ein schwaches Seufzen und gleich darauf einen Laut, als fiele ein nicht allzu schwerer Gegenstand vom Tisch herunter.

Als er aufblickte, sah er Violas kleine Gestalt auf dem Boden liegen. Die Haare waren wie ein Schleier über ihr Gesicht gefallen. Er sprang zu ihr hinüber und versuchte sie aufzurichten. Dabei rief er laut ihren Namen. Er hatte geahnt, dass sie krank war, so schrecklich dünn wie sie war...

Violas Augen waren geschlossen. Er schob seine Arme unter ihren Körper und hob sie hoch. Sie war sehr leicht, trotzdem war es nicht einfach, sie die Treppe hinunter zum Sekretariat zu tragen. Er schwitzte vor Anstrengung und vor Sorge.

Im Sekretariat legte er seine federleichte Last auf die Liege, die hier für Krankheitsfälle bereitstand. Die erschrockene Sekretärin wollte gerade die Nummer des Notarztes wählen, als Viola die Augen aufschlug.

„Ich will nach Hause.“

„Was ist los mit dir?“ Franz-Josef Terhorst war erleichtert und verwirrt zugleich.

„Rufen Sie bitte meine Mutter an. Sie soll mich abholen.“

Viola nannte die Telefonnummer und alles Weitere verlief so reibungslos und routiniert, dass dem Lehrer der Gedanke kam, es sei nicht das erste Mal, dass dieses Mädchen in Ohnmacht fiel und von seiner Mutter abgeholt werden musste.

Miriam van Boysen war sofort am Telefon und schien von dem Anruf nicht überrascht zu sein. Fünfzehn Minuten später stand sie im Sekretariat, nahm ihre Tochter in den Arm, bedankte sich höflich für die Mühe, und Terhorst brachte die beiden zum Schultor. Er sah Mutter und Tochter über den Schulhof gehen.

Miriam van Boysen hatte den Arm um Viola gelegt – wie ähnlich sich die beiden waren - und ihm war klar, dass er ein Gespräch mit Frau van Boysen würde führen müssen. Seine neue Schülerin war ein unglaublich begabtes Mädchen, aber offenbar hatte sie auch einige nicht zu übersehende Probleme. Er ging noch einmal ins Sekretariat zurück, um seine Tasche zu holen, ein hilfsbereiter Schüler hatte sie in der Zwischenzeit aus dem Klassenzimmer nach unten gebracht. Die Sekretärin warf ihm einen freundlichen Blick zu: „Ein schwieriges Mädchen“, sagte sie, „wenn ich ihre Mutter wäre, würde ich sie sofort in eine Klinik stecken“, dann wendete sie sich wieder ihrem Computer zu.

Das ist wohl nicht so einfach, dachte Terhorst, Viola hat da sicher auch noch ein Wort mitzureden. Aber er musste der Sekretärin recht geben, in einem solchen Fall sollte man sich über den Willen des Mädchens hinwegsetzen. Er würde den Gesprächstermin so schnell wie möglich vereinbaren.

Terhorst nahm seine Tasche, die neben dem Korb mit den eingezogenen Handys abgestellt war und zählte kurz durch - bis jetzt waren es sieben Smartphones, aber bis heute Nachmittag kamen sicher noch ein paar dazu. Die normale Quote. Er bedankte sich noch einmal bei der Sekretärin und verschwand in Richtung Lehrerzimmer, von seiner Freistunde waren noch zehn Minuten übrig. Das reichte für einen Kaffee.

4

Erik lag schon den ganzen Tag im Bett, hörte Musik und starrte an die Decke seines Zimmers. Sie hatte eine hübsche Stuckrosette in der Mitte, fast so schön wie in seinem alten Zimmer in Hamburg. Die Lampe allerdings, die von dort herabhing, war ätzend hässlich. Ein moderner Kronleuchter mit geschwungenen Armen und vielen farbigen Birnen. Ein teures Designerstück.

Er hatte sich nicht gewehrt, als seine Mutter ihn aufhängen ließ, es war ihm vollkommen gleichgültig gewesen, welche Lichtquellen sich in seinem Zimmer befanden, genauso gleichgültig wie Tapeten und Gardinen und alle anderen Einrichtungsgegenstände. Aber jetzt ging ihm das modisch verzierte Teil auf den Geist. Er würde den Kronleuchter gegen eine Glühbirne austauschen. Eine normale, schlichte Glühbirne. Sie sollte das Zimmer hell machen, mehr nicht.

Er drehte sich träge auf die andere Seite und versuchte, die Musik zu genießen, die aus seiner neuen Anlage dröhnte. Sein Musikgeschmack wechselte ständig, zur Zeit war gerade Nirvana aktuell. Flüchtig dachte er daran, seine Gitarre in die Hand zu nehmen und die Anlage auszumachen. Die Gitarre, die seit vielen Wochen unberührt in der Zimmerecke stand, erst in Hamburg, jetzt hier am Ende der Welt.

Er könnte versuchen, ein Stück von Andres Segovia zu spielen, seinem absoluten Vorbild. Er dachte daran, wie er sich erschrocken hatte, als ihm ein Foto des Spaniers in die Hände fiel. Segovia, der Gitarre spielte wie aus einer anderen Welt, war ein alter Mann mit weißen Haaren und einer dicken Hornbrille, er trug stets einen schwarzen Anzug. Nie hatte er gedacht, dass sein Idol so aussehen würde, vor allem nicht so alt.

Dann hatte er sich damit abgefunden- der Mann war alt und er war ein Genie. Und das war es schließlich, worauf es ankam. Erik wälzte sich auf die andere Seite und verwarf seine Gitarrenspielpläne. Zu viel Action. Er wollte das Nichtstun genießen. Obwohl - er hatte sich das Kranksein schöner vorgestellt.

Er hatte viel Zeit zum Nachdenken und das war in der jetzigen Situation wenig angenehm. Sein Kopf fühlte sich an wie ein Irrgarten. Seine Gedanken waren ein bleischweres Gewirr ohne Anfang und ohne Ende. Mit jeder Menge unentwirrbarer Knoten darin.

Was würde passieren, in einer Woche, in einem Jahr? Was wollte er tun, was musste er tun, wer würde er sein, würde er durchhalten, hier, in diesem Dorf, in dieser Schule? Aber welche Alternative gab es? Letztendlich, nach all seinen verworrenen Gedankengängen , war ihm klar, dass es eine Alternative nicht gab. Er musste durchhalten. Der Gedanke an ein Internat- seine Eltern hatten ihm dies bei ihrem Umzug in Aussicht gestellt- war im genauso unangenehm wie der an ein Leben in Mariafeld. Also konnte er genauso gut hier seine Zeit absitzen, bis er endlich machen konnte, was er wollte.

Fast freute er sich, als es an seiner Tür klopfte und seine Mutter das Zimmer betrat. Sie erlöste ihn aus seinen Grübeleien.

Miriam van Boysen hatte eine Tablett in der Hand und lächelte ihn aufmunternd an. Er wusste, was auf dem Tablett transportiert wurde- Zwieback mit heißer Milch und Zimtzucker, dazu einen Pfefferminztee, ihr traditionelles Krankenessen, egal um welche Krankheit es sich handelte. Der Zimtgeruch verbreitete sich im Zimmer und Erik musste sich gegen das Gefühl von Geborgenheit und Wärme wehren, das ihn zu überfallen drohte. Er war keinesfalls bereit, sich in Wohlbefinden aufzulösen.

Gerade noch hatte ihn der Weltschmerz in seinen Fängen gehabt. Frau van Boysen stellte das Tablett auf das Tischchen neben das Bett und legte ihm mit einer routinierten Bewegung die Hand auf die Stirn.

„Nicht mehr so heiß wie heute morgen“, murmelte sie.

Dann stand sie ein wenig unschlüssig im Zimmer herum. Erik stellte sich das Tablett auf den Bauch und fing an, den Zwiebackbrei zu löffeln. Er war genau richtig, lauwarm und noch ein bisschen knackig.

„Brauchst du noch irgendwas? Soll ich dir noch einen Kakao kochen?“ fragte seine Mutter.

Erik schielte aus den Augenwinkeln zu ihr hinüber. Sie sah aus wie seine kleine Schwester Viola, nur eben einige Jahre älter und natürlich nicht so dünn. Er schüttelte den Kopf, dann sagte er, noch mit vollem Mund: „Danke, schmeckt gut.“

Er fügte hinzu: „Tut mir leid, mit der Gardine, ich wollte sie nur zuziehen.“

Seine Mutter nickte und setzte sich auf den Rand des Bettes. Erik löffelte schweigend seinen Zwiebackbrei und auf geheimnisvolle Art und Weise zogen die vielen Jahre an ihnen vorbei, in denen eine Krankheit oder auch nur ein Weltschmerz mit Zimt und Zwieback erfolgreich bekämpft worden waren.

Erik hatte immer gewusst, ob er nun ernsthaft krank war, was sehr selten vorkam, oder auch nicht, dass sein Mutter mit einem Tablett in der Tür stehen würde.

Der Zwiebackbrei näherte sich seinem Ende und Erik hatte plötzlich den Wunsch, mit seiner Mutter über ein ganz bestimmtes Thema zu sprechen, vielleicht, weil ihm sein Wohlgefühl nicht ganz geheuer war und er einen kleinen Stachel brauchte, um sich wieder schlechter fühlen zu können.

„Wir sehen uns überhaupt nicht ähnlich......macht dir das gar nichts aus? Ich meine, denkst du manchmal daran, dass ich gar nicht dein Sohn bin?“

Seine Mutter sah ihn überrascht an, dann lächelte sie. Es war so viel Liebe in ihrem Lächeln, dass Erik ein schlechtes Gewissen bekam. Er hätte das Thema nicht ansprechen sollen, es war vollkommen überflüssig, aber jetzt war es zu spät.

„Warum sagst du so etwas? Du weißt doch, dass du für mich mein Sohn bist, es ist ganz egal, ob ich dich geboren habe oder nicht.“ Seine Mutter sagte es mit Nachdruck und leichtem Vorwurf in der Stimme.

„Aber.. findest du nicht, dass ich irgendwie anders bin... anders aussehe..“ Erik hörte seine Stimme und dachte, das ist eine dumme Bemerkung, er wusste ja, dass er anders aussah als der Rest der Familie und hatte nicht das geringste Problem damit.

Das war es nicht, womit er sich seit einiger Zeit herumschlug und was er nicht benennen konnte.

„Du siehst tatsächlich anders aus als ich“, hörte er seine Mutter belustigt sagen, „und ich würde sogar behaupten, du siehst besser aus als ich.“

Erik grinste: „Das sagst du nur, weil du nett sein willst und ich krank bin und du mein Selbstvertrauen fördern willst...“

„Dein Selbstvertrauen brauche ich nicht zu fördern, das ist schon so ganz in Ordnung“, seine Mutter tätschelte die Bettdecke, nahm ihm das Tablett vom Bauch und stand auf.

„Gibt es denn ein Problem... mit deinem Aussehen?“ Sie sah ihn belustigt an und bemerkte, dass er ein ernstes Gesicht machte.

„Oder ein anderes Problem?“

„Nein, gibt es nicht. Ich wollte nur hören, dass ich der einzige Sohn in deinem Leben bin.“

Mit einem Lächeln verschwand sie aus dem Zimmer.

Erik lehnte sich im Bett zurück, er hatte noch den süßen Geschmack des Zwiebacks im Mund. Er hatte immer schon gewusst, dass er adoptiert worden war. Er kannte die Geschichte von einem Kinderheim in Rumänien, in dem er zwei Jahre gelebt hatte, bevor er nach Hamburg gekommen war. Er hatte daran keinerlei Erinnerungen. Und auch kein Interesse sich zu erinnern. Nie hatte er nach seinen leiblichen Eltern gefragt.

Er hatte kein Bedürfnis, sie kennen zu lernen. Andere Eltern als die, die er hatte, konnte er sich nicht vorstellen. Es ging ihm gut. Er wollte keine komplizierten Dinge in seinem Leben haben.

Nachdem er im Fernseher vergeblich nach einem Programm gesucht hatte, das ihn interessierte und keine Lust hatte im Netz aktiv zu werden, beschloss er, morgen wieder zur Schule zu gehen. Man konnte die Schule noch so sehr verteufeln, sie war alles in allem doch das kleinere Übel gegenüber der Langeweile zu Hause. Obwohl er all das Neue hasste, das ihn dort erwartete.

Zum Beispiel Mönche in braunen Kutten, die mit strengem Gesicht durch die Gänge geisterten- so etwas, hatte er gedacht, gibt es nur noch im Kino.

Lästig war auch, dass Hausaufgaben auf einmal penibel kontrolliert wurden und es eine sechs für eine zu spät abgegebene Facharbeiten gab. Auf seiner Hamburger Gesamtschule war das Leben leichter gewesen, das stand fest. Erik seufzte, es kamen harte Zeiten auf ihn zu.

Er kroch unter die Decke und beschloss, sich an die angenehmen Seiten des Lebens zu erinnern. Er schloss die Augen und ließ die Mädchen, die ihm in den letzten Tagen aufgefallen waren, Revue passieren. Er musste zugeben, dass er an seinen Mitschülerinnen, im Gegensatz zu seinen Mitschülern, nicht viel Negatives entdecken konnte, obwohl er danach gesucht hatte, um sich noch weiter in sein Unglück hineinsteigern zu können. Es gab offenbar auch hier in der Provinz irgendwo ein paar anständige Klamotten zu kaufen und das kalorienreiche Landessen machte sich augenscheinlich nicht nachteilig bemerkbar. Sogar einige schwarze Gothic-Girls, die er in dieser Umgebung nicht erwartet hatte, waren ihm über den Weg gelaufen.

Obwohl - er stand nicht so auf diese geschwärzten Augen und die pechschwarzen Haare, die irgendwie strohig und nach Perücke aussahen.

Dann wanderten seine Gedanken zu einem Mädchen mit langem Pferdeschwanz. Er hatte sie beobachtet, wie sie über den Hof gelaufen war, dann die Treppe hinauf, immer mehrere Stufen auf einmal. Sie lief schnell und leichtfüßig und er und war ohne lange zu überlegen hinter ihr hergelaufen.

Oben hatte sie vor dem schwarzen Brett gestanden und den Vertretungskalender oder Ähnliches studiert, er hatte sich neben sie gestellt und ebenfalls auf die Seiten gestarrt ohne den Inhalt zu registrieren. Er hatte sie von der Seite betrachtet und sie dann nach ihrem Namen gefragt. Sie hatte ihn mit dunkelblauen Augen prüfend angesehen und nach kurzem Zögern geantwortet. „Julia.“

Es hatte einen Moment gedauert, bis ihm einfiel , dass er auch seinen Namen sagen sollte, obwohl er sicher war, dass sie bereits wusste, wie er hieß, aber Julia gab ihm keine Chance, überhaupt irgendetwas zu sagen. Sie drehte sich um und ging mit schnellen Schritten den Gang hinunter. Julia, dachte er, gar nicht so übel, die Mädchen hier am Ende der Welt.

5

Das Pferd, das Julia heute an der Longe führte, war eine Stute. Sie war etwas kleiner, aber auch wendiger als die Hengste, die Julia sonst auf dem Sandplatz vor der Scheune im Kreis herumführte. Die Stute hatte als Fohlen eine schwere Beinverletzung erlitten und man hatte beschlossen, sie nicht in der Herde zu lassen, sie hätte dort keine Überlebenschance gehabt.

Denn die Wildpferde leben das ganze Jahr über in Freiheit, es herrschen die harten Gesetze der Natur. Es gibt keinen Besitzer und keinen Tierarzt, der sich kümmern kann, wer schwach und krank ist, muss sterben.

Nur einmal im Jahr greift der Mensch ein, dann werden die jungen Hengste aus der Herde heraus gefangen und an neue Besitzer verkauft. Auf diese Weise werden Rivalitätskämpfe vermieden und die Größe der Herde bleibt konstant.

Das System funktioniert gut. Der Verkauf der jungen Pferde bei einer großen Auktion im Darfelder Bruch, die jeden Sommer stattfindet, ist ein Ereignis, das hunderte von Zuschauern anzieht. Die Zahl der jungen Hengste, die hier ersteigert werden kann, schwankt zwischen zwei und drei Dutzend.

Viele Reitstallbesitzer, aber auch private Käufer, holen sich hier ein junges Wildpferd, um es zu zähmen und zu reiten oder vor eine Kutsche zu spannen.

Glück für die kleine Stute- ihre Verletzung war den Fängern aufgefallen und das hatte ihr das Leben gerettet. So war sie schließlich zusammen mit den einjährigen Hengsten in die Obhut der Pferdepfleger und ihrer Helfer in die Scheune gekommen. Hier wurden die jungen Pferde auf ihr neues Leben mit den Menschen vorbereitet. Es waren zwanzig Pferde, die im Moment in der zum Reitstall umgebauten ehemaligen Scheune standen- junge Hengste aus dem letzten Fang, die sich an die Menschen gewöhnen sollten und die etwas älteren Wildpferde, drei und vier Jahre alt, die schon länger bei ihren neuen Besitzern im Stall standen und die nun eingeritten werden sollten.

Das Training in der Scheune ersparte den Besitzern viel Arbeit und sie waren gerne bereit, die Kosten dafür zu tragen. Auch die Helfer profitierten davon, es gab kostenlose Reitstunden und viele Pferdeschmuseeinheiten- dafür kümmerten sie sich um die Tiere und misteten auch gerne die Pferdeställe aus.

Auch Julia hatte während ihrer drei Jahre in der Scheune schon einige Dutzend Haufen Mist durch die Gegend geschoben, und sie hatte auch schon viele Stunden auf den Rücken bockiger Pferde verbracht. Am Anfang unter den strengen Augen der Pferdepfleger und Reitlehrer, später durfte sie auch ohne deren Aufsicht longieren und reiten.

Die Erinnerung an ihre vielen Stürze schmerzte immer noch. Aber die Wildpferde hatten einen Vorteil- sie waren klein und der Weg zum Boden daher kürzer und ungefährlicher als der vom Rücken eines normalen Reitpferdes. Ein weiterer Vorteil war, dass sie wenig krankheitsanfällig und robust genug waren, um das ganze Jahr draußen auf der Weide zu stehen, sie brauchten lediglich einen Unterstand gegen den Regen.

Julia versuchte schon seit Jahren, ihre Mutter von der Pflegeleichtigkeit eines Wildpferdes zu überzeugen - ein Pferd im Garten hinter dem Haus, ein Pferd, das sie jeden Morgen schon vor dem Frühstück begrüßen konnte, das sie jederzeit für einen Ausritt satteln konnte und das nachmittags für sie da war, wenn sie ihm den Ärger aus der Schule ins Ohr flüstern würde.

Doch ihre Mutter sträubte sich gegen den Gedanken- sie glaubte einfach nicht daran, dass die Begeisterung ihrer Tochter für die Wildpferde anhalten könnte- und wenn nicht, was sollte dann aus dem Tier werden, das da in ihrem Garten stand?

Dabei war sie selbst früher eine begeisterte Reiterin gewesen, erst nach der Scheidung und nachdem sie in Oberhausen einen anstrengenden Job in einem Ingenieurbüro angenommen hatte, waren die Pferde aus ihrem Leben verschwunden. Aber, das musste Juia zugeben, sie hatte jede Menge Verständnis für die Pferdeleidenschaft ihrer Tochter, wenn sie auch nicht so recht an ihre Beständigkeit glauben mochte.

Aber, dachte Julia, eigentlich ist es ganz gut so, wie es ist.

Sie konnte die Stute jederzeit aus dem Stall oder von der Koppel holen und sich kümmern- bisher gab es niemanden, der das kleine Wildpferd mit dem etwas krummen Vorderbein haben wollte. Und da es keinen Besitzer gab, hatte Julia die Stute Rosalie genannt. Ein richtiger Mädchenname, das hatte sie ihr ins Ohr geflüstert.

Liebevoll betrachtete Julia die kleine Stute, die eifrig eine Runde nach der anderen im Kreis herum trabte. Sie hatte eine schwarze wilde Mähne und graubraunes Fell, auf dem nun langsam feuchte, dunkle Flecken sichtbar wurden.

Der Himmel war wolkenlos, die Sonne brannte heiß auf die Sandbahn, es gab keinen Schatten. Gleich hast du es geschafft, dachte Julia, für heute hast du genug gearbeitet. Bald geht es wieder ab auf die Weide.

Aber vorher würden sie beide noch eine Weile im Stall verbringen, das Fell der Stute musste trockengerieben werden, es gab Möhren und Wasser und Rosalie würde sich mal wieder eine Geschichten aus Julias Leben anhören müssen, die nicht immer besonders interessant war und meistens das reinste Durcheinander an Ereignissen und Gefühlen. Aber wie immer würde das höfliche kleine Pferd mit gespitzten flauschigen Ohren aufmerksam zuhören.

Julia war sicher, dass ihre Geheimnisse hier auf dieser Stallgasse auf Verständnis und Anteilnahme stießen, auf welche Weise auch immer.

Ein Blick in die samtbraunen Augen der Stute ließ Julia daran glauben, dass dieses Tier das wunderbarste Wesen auf der Welt sein musste. Natürlich gab es Affen und Delfine, die wissenschaftlich betrachtet vielleicht klüger waren, aber Pferde waren definitiv freundlicher, einfühlsamer, schöner und interessanter. Außerdem konnte man auf ihnen reiten, gemeinsam etwas erleben. Das war mit Affen und Delfinen ja schlecht möglich, außer vielleicht, man war Tierpflegerin in einem Zoo oder fuhr zu einer Delfin Therapie nach Florida. Beides gehörte nicht zu Julias Plänen.

Sie geriet für einen Moment ins Träumen. Rosalie war eine hübsche Stute, sie könnte Fohlen bekommen...man könnte eine Zucht ins Leben rufen, sie, Julia könnte eine berühmte Züchterin der letzten Wildpferde in Europa werden...

Das helle Wiehern der künftigen Urmutter einer berühmten Zuchtlinie von Wildpferden holte Julia in die Wirklichkeit zurück. Eine Plastiktüte wehte über den Platz und hatte eine kurze Panik ausgelöst, aber das Pferd beruhigte sich schnell wieder und trabte brav weiter im Kreis herum, kleine Wolken aus Sand wirbelten über den Boden.

Julias Aufgabe war es im Moment lediglich, die Pferde vorzubereiten auf ihr Leben im Dienst der Menschen. Und nicht, davon zu träumen, eine eigene Pferdezucht ins Leben zu rufen.

Julia zog sanft an der Longe, brrrrrrr.... die Stute wurde langsamer, fiel ins Schritttempo und blieb schließlich stehen. Julia ging auf sie zu, das Pferd senkte den Kopf und prustete laut. Julia liebte diesen Moment der vertrauensvollen Annäherung. Sie strich über den feuchten Hals des Tieres, fuhr mit der Hand unter die zottelige Mähne.

„Rosalie, altes Mädchen, wir werden einen netten Besitzer für dich finden, aber nicht so schnell, und dann darfst du eine Kutsche ziehen oder ein Kind durch die Gegend schleppen und irgendwann wirst du auch ein Fohlen kriegen. Das wird doch ein prima Pferdeleben.“

Julia biss sich auf die Lippen.

Dann führte sie die Stute in den Stall um sie mit Stroh abzureiben und um ihr eine neue Geschichte zu erzählen, die etwas mit einem Jungen zu tun hatte, dessen Haare ein gewisse Ähnlichkeit mit Rosalies Mähne hatten....

Nach dem Putzritual durfte die Stute zurück auf die Weide, wo schon ein Dutzend junger Hengste auf die einzige junge Dame in ihrer Runde gewartet hatten. Es wurde hin und her gewiehert und geschnuppert. Dann stoben die Pferde in wilden Sprüngen über die Wiese. Die jungen Hengste bissen sich spielerisch gegenseitig in Hals und Flanke, die Hinterläufe teilten Schläge aus, die gottlob niemanden trafen, die späte Nachmittagssonne ließ die hellbraunen und grauen Felle glänzen und die dunklen Mähnen flatterten im Wind. Deutlich sah man die braunen Streifen an ihren Beinen, die ihnen einen Hauch von Zebra verliehen und ein Merkmal der Wildpferde waren.

Julia lehnte am Weidezaun und betrachtete das Spektakel.

Zebras waren diese Tiere sicher nicht, das stand fest. Denn Zebras waren ungelehrig und frech, hatten mit Menschen gar nichts am Hut, konnten nicht geritten werden, waren Wildtiere durch und durch, unzähmbar und unnahbar, also sehr verschieden von ihren ungestreiften Verwandten. Zebras waren hübsch, aber nur zum Angucken geeignet, zu diesem Schluss war Julia gekommen. Gut, dass ihre Wildpferde so ganz anders waren.

Wie zur Bestätigung kam Rosalie zu einem Kurzbesuch am Zaun vorbei, ließ sich schnell die warmen Nüstern streicheln und warf sich dann wieder mit einem hellen Wiehern hinein ins Getümmel der spielenden jungen Hengste.

Ein undefinierbares Glücksgefühl erfüllte Julia. Es floss weich durch ihren Körper und prickelte warm in den Fingerspitzen.

Alles war in ihr - der Himmel, die Pferde, die Sonne und der Wind. Die ganze Welt umarmte sie.

Sie schrak heftig zusammen, als sich jemand neben sie stellte, so sehr war sie mit ihrem Glücksgefühl beschäftigt.

Lena legte ihrer Freundin die Hand auf den Arm. Ihre Finger waren eiskalt, ihr Gesicht gerötet. Julia wusste sofort, dass etwas passiert sein musste.

„Was ist los?“ „Die Auktion wird in diesem Jahr nicht stattfinden.“

Julia starrte ihre Freundin verständnislos an. Die Auktion hatte immer stattgefunden, so lange sie denken konnte.

„Der Graf hat beschlossen, dass die Hengste in diesem Jahr nicht versteigert werden.“

„Aber... wenn die Jährlingshengste bei der Herde bleiben, wird sie zu groß! Der Darfelder Bruch ist viel zu klein für weitere Herden... sie müssen heraus gefangen werden, das war immer so!“

„Die Hengste sollen ja gar nicht bei der Herde bleiben.“ Lena hatte Tränen in den Augen.

„Sie werden verkauft. Aber nicht mehr an die Ponyhöfe und die Reitställe oder an Privatpersonen. Jeder kann sie kaufen, verstehst du, jeder!“

„Ich verstehe gar nichts!“ sagte Julia, aber sie ahnte schon die furchtbare Wahrheit.

Lena trat gegen das Holzgatter. Julia hatte ihre sanfte Freundin noch nie so aufgewühlt gesehen.

„Auch Pferdehändler können sie kaufen. Das bedeutet ... ab zum Schlachter! Verstehst du jetzt?“

„Nein.... warum verkauft der Graf denn nicht mehr an die Reiterhöfe?“

„Die Reiterhöfe hier in der Gegend haben im Moment keinen Bedarf an neuen Pferden. Und private Käufer gibt es nur wenige. Außerdem hat er wohl ein gutes Angebot von ein paar Pferdehändlern, die bezahlen einfach mehr Geld als die anderen. Die Auktion bringt zu wenig Geld ein. Vielleicht will der Graf auch die Kosten für die Auktion und für das Einfangen nicht mehr bezahlen.“

Lenas zitternde Stimme verstummte. Die beiden Mädchen sahen schweigend zu den friedlich grasenden Pferden hinüber. Eine Lerche stand flatternd über der Weide und sang unermüdlich ihr Lied.

„Wie viele Hengste werden es in diesem Jahr sein?“ fragte Julia.

„Ungefähr dreißig, vielleicht ein paar mehr. Wie immer.“

„Wir müssen mit Graf von Velenburg sprechen.“ Julias Stimme zitterte nicht.

„Ich glaube, das hat keinen Sinn. Mein Vater hat den Grafen gestern in seinem Club getroffen. Daher weiß ich das alles - es tut dem Grafen angeblich leid, aber er sieht keinen anderen Ausweg. Mein Vater glaubt, dass er finanzielle Probleme hat.“

Julia sah auf die Weide hinaus und bemerkte, wie die Leiber der Pferde vor ihren Augen verschwammen. Noch vor wenigen Minuten hatte die Welt sie umarmt, jetzt war es, als wolle sie über ihr zusammenbrechen. Die Lerche hatte aufgehört zu singen. Dann sagte sie entschlossen:„Wir müssen einen Plan machen. Wie lange haben wir noch Zeit?“

„Die Hengste werden im August aus der Herde heraus gefangen, daran wird sich wohl nichts ändern, aber wahrscheinlich werden das schon die Pferdehändler organisieren und der Graf hält sich aus allem raus. Also, etwas mehr als zwei Monate. Was für einen Plan?“

„Irgendetwas, um die Hengste zu retten. Jeder kann sie kaufen, wie du gesagt hast. Er muss nur mehr Geld mitbringen als die Händler. Also brauchen wir Geld, dann können wir selber die Pferde kaufen. Oder wir können damit Leute unterstützen, die ein Pferd haben möchten. Wir müssen irgendwas machen, das Geld einbringt. Oder Spenden sammeln. Keine Ahnung... es muss uns etwas einfallen.“

Lena ließ sich wie so oft von der Energie und Entschlusskraft ihrer Freundin mitreißen.

„Ich mache mit“, sagte sie und versuchte, das Zittern in ihrer Stimme zu unterdrücken.

„Gut“, sagte Julia. Dann legte sie den Arm um ihre Freundin. Lena weinte und Julia ballte die Hand zur Faust, bis die Fingernägel ihr ins Fleisch schnitten.

6

Es konnte vorkommen, dass sich Erik auch nach drei Wochen in der neuen Schule immer noch verlief. Es war ein weitläufiges Gebäude, in dem fast tausend Schüler untergebracht werden mussten, alle paar Jahre erweitert durch Anbauten, die dem jeweiligen Zeitgeschmack entsprachen. Also gab es Räume, klein wie eine Klosterzelle mit Holzdecken, Räume mit riesigen Glasfenstern in Richtung Süden, in denen man wie in der Sauna schwitzte und Räume, die unten im Keller lagen und vergitterte Fenster wie in einem Gefängnis hatten.

Das ganze architektonische Chaos wurde verbunden durch verwinkelte Treppenhäuser und Flure, deren Renovierung dringend notwendig gewesen wäre. Wer eine Abkürzung suchte, nahm schon mal die eiserne Feuerwehrtreppe an der Außenseite des Gebäudes, was streng verboten war und bei Entdeckung mindestens das dreimalige Abschreiben der Hausordnung zur Folge hatte. Auch das verbotene Fahren mit dem Fahrstuhl, der nur Behinderten und Lehrern zur Verfügung stand, war sehr beliebt und wurde ebenfalls mit Abschreiben der Hausordnung bestraft. Heile Welt, dachte Erik, wenn er den schimpfenden Hausmeister beobachtete und die grinsenden Fahrstuhlmissbraucher. An seiner Hamburger Gesamtschule war fast keine Woche vergangen, ohne dass es eine Klassenkonferenz gegeben hatte. Die Verstopfung der Toilette war besonders beliebt gewesen, es stank dann so erbärmlich, dass die nächst gelegenen Klassenräume geräumt werden mussten. Allerdings hatte die Schulleitung beim letzten Verstopfungsfall beschlossen, hart durchzugreifen, das hieß, in den Klassenräumen fand der Unterricht statt, egal, welcher Gestank dort herrschen mochte. Auch die Lehrer waren nicht begeistert gewesen.

Dann gab es immer wieder neue Graffiti zu bestaunen, meist nur Schmierereien, das war schade, denn die Betonwände hätten durchaus eine Auffrischung vertragen können.

An der Tagesordnung waren tätliche Auseinandersetzungen auf dem Schulhof, vor allem unter den jüngeren Schülern, und die Lehrer griffen nur noch in ernsthaften Fällen ein, gerne sahen sie auch weg, um den ganzen Unbequemlichkeiten aus dem Weg zu gehen, die ein Eingreifen mit sich brachte.

Seine Eltern hatten ihn auf einer anderen Schule anmelden wollen, aber abgesehen davon, dass dies nicht so einfach war, wollte er gerne auf seiner chaotischen Gesamtschule bleiben. Hier konnte er gemütlich sein Abitur machen ohne sich übermäßig anstrengen zu müssen. Und sollte er mal in eine ernsthafte Angelegenheit verwickelt werden, man konnte ja nie wissen, dann würde am Ende alles im Sande verlaufen, die Täter kamen so gut wie immer ungeschoren davon.

Erik erinnerte sich an einen Vorfall in der letzten Woche, bevor es ihn in die Verbannung verschlagen hatte. Timo, den er nicht besonders mochte, aber wegen seiner frechen Sprüche dann doch nicht so übel fand, hatte mit seinem Handy, das unter seinem Tisch immer in Aktion war, heimlich den neuen Religionslehrer aufgenommen.

Der Religionsunterricht bot immer Raum für solche Späße, auch, weil die Lehrpersonen meist so menschenfreundlich waren, dass sie weder Handys einsammelten noch überhaupt bemerkten, dass sie nicht ernst genommen wurden.

Dieser neue Lehrer, ein junger unerfahrener Typ, der es allen recht machen wollte, sich anbiederte, aber dennoch kein schlechter Lehrer war und im Großen und Ganzen recht interessante Themen behandelte, bemerkte natürlich die auf ihn gerichtete Kamera nicht und ließ sich dazu verleiten, ganz alleine ein langes, langes Kirchenlied zu singen.

Was eine wirklich peinliche Angelegenheit war, die einfach kein Ende nahm. Timo hatte keine Skrupel, sein filmisches Meisterwerk bei You Tube ins Netz zu stellen und jede Menge Likes zu kassieren. Und was passierte dann? Der Ruf des Lehrers war ruiniert, er war die totale Lachnummer. Wahrscheinlich auf ewige Zeiten. Und Timo, den man leicht als Urheber hätte identifizieren können, lachte am lautesten. Der Täter solle sich entschuldigen, hieß es von der Schulleitung. Niemand entschuldigte sich. Es gab- sogar der Täter wunderte sich- kein Nachspiel, Timo blieb angeblich unentdeckt und konnte sich mit seiner Kamera ein neues Opfer suchen. Später hatte Erik von seinen Eltern erfahren, dass die Schule vermeiden wollte, mit so einer Sache in der Öffentlichkeit zu erscheinen und alles tat, um Timos Tat zu vertuschen. Hauptsache, der Ruf der Schule wurde nicht beschädigt, der Ruf des Lehrers war ja sowieso dahin.

Dagegen war es in Mariafeld so ruhig wie auf einem Friedhof. Oder ihm fehlte einfach noch der Durchblick.

7

Die friedliche Oberfläche bekam erste Risse, als Erik in seinen Mathe-, Deutsch- und Lateinkursen feststellen musste, dass seine Mitschüler im Stoff sehr viel weiter waren als er. Und diesen Umstand ließen sie ihn deutlich spüren. Es schien sie mit Genugtuung zu erfüllen, dass ein arroganter Großstädter hier auf dem Land seine Grenzen kennen lernen musste. Auch einige Lehrer machten spitze Bemerkungen, die in Eriks Augen vollkommen überflüssig und wenig hilfreich waren- ob er von diesem Thema in der Großstadt denn noch nichts gehört hätte, das sei wohl nicht aktuell in Hamburg, mit so etwas muss man sich wohl dort nicht befassen, so etwas lernt man eben nicht überall.... und so weiter.

Er hatte sich bisher nicht sonderlich für die Schule anstrengen müssen und war trotzdem immer gut mitgekommen. Er ahnte, dass diese schönen Zeiten nun vorbei sein könnten.

Erik fand nicht nur seine Mitschüler, sondern auch die Lehrer gewöhnungsbedürftig. Statt mit der immer gleichen Jeans zum Unterricht zu erscheinen, die aussah, als käme sie vom Aldi-Grabbeltisch- an diesen Anblick war er gewöhnt- schritt der stellvertretende Schulleiter mit einer langen braunen Kutte durch die Korridore, zwar nicht immer, aber immer dann, wenn es einen Gottesdienst an diesem Tag geben würde. Ansonsten trug Pater Franziskus einen schwarzen Anzug, was Erik ebenfalls nicht gerade normal fand.

Auch der Lateinlehrer war ein Mönch, der streng und asketisch aussah, schlank mit kurzen grauen Haaren, immer dunkle Stoffhosen und ein weißes Hemd trug und den Eindruck vermittelte, er habe sämtliche lateinische Schriften dieser Welt gelesen und natürlich die Bibel im Original. Mit anderen Worte, Bruder Benedikt, alias Herr Wagner, erwartete viel von seinen Schülern und hatte den Ehrgeiz, sie zum besten Lateinabitur im Regierungsbezirk zu führen. Was er wahrscheinlich nicht wusste- er war der Schwarm vieler Schülerinnen.

Erik konnte sich dies nur damit erklären, dass Verbotenes eben immer besonders reizvoll ist.

Auf jeden Fall teilte Erik den Ehrgeiz seines Lateinlehrers nicht. Er wäre vollkommen mit einer Drei minus einverstanden gewesen und konnte jetzt nur hoffen, diese auch zu bekommen. Als er seinem Hamburger Freund Mattes- vielleicht war er nur ein Kumpel, aber im nachhinein wäre er dankbar, ihn als Freund zu haben- bei ihrem bisher einzigen Telefongespräch von der Mönchsnummer erzählt hatte, hatte dieser es zuerst nicht glauben wollen und konnte sich dann nicht mehr einkriegen vor Lachen. Mattes lachte selten und es wollte schon etwas heißen, wenn eine Erzählung so einen Anfall von Heiterkeit auslöste. Die Reaktion von Mattes hatte zur Folge, dass Erik sich vornahm, die unangenehmen Seiten des Schullebens von der komischen Seite aus zu betrachten.

Zum Beispiel, als der kuttentragende stellvertretende Schulleiter ihn aufgeforderte hatte, eine leere Chipstüte in den Papierkorb zu werfen und nicht daneben, wie es ihm passiert war. Er hatte nichts dagegen, die Tüte in den Papierkorb zu werfen, aber der Mönch blieb neben dem Papierkorb stehen, bis die Aktion beendet war, lächelte dann gütig und bedankte sich. Oh mein Gott, dachte Erik, wo bin ich hier gelandet.

Seine Strategie, die komische Seite des Schullebens zu entdecken, stieß allerdings beim Umgang mit seinen Mitschülern schnell an ihre Grenzen. Als Neuer stand er unter ständiger Beobachtung. Jedes Wort, jede Geste, jede Frage, jede Antwort, alles wurde von lauernden Mitschülern seziert und kommentiert. Das konnte man beim besten Willen nicht lustig finden. Also hielt er sich zurück, wurde so gut wie stumm und stellte stattdessen seine Antennen auf Empfang, sezierte seinerseits die neue Umgebung.

Auch in Mariafeld gab es im Schulleben die übliche Einteilung in drei Gruppen. Die erste Gruppe war die der Meinungsmacher, angeführt von einem kräftigen Jungen, der in Mariafeld den Namen Carlo trug. Dieser Carlo hatte eine unglaublich tiefe und laute Stimme und schlug gerne mit der flachen Hand auf den Rücken seiner Mitschülers, so dass diesen die Luft wegblieb.

Um Carlo scharten sich zwei Diener, Daniel und Felix, die ihm blind folgten, dieses Trio war als Carlo und Co. bekannt. Außerdem gab es noch zwei weitere Jungen und zwei Mädchen, die zu den Meinungsmachern gehörten. Die letzteren waren, fand Erik, gar nicht so übel und vertraten tatsächlich oft eine ganz vernünftige Meinung.

In der Gruppe der Mitläufer befanden sich naturgemäß die meisten Schüler. Sie gingen in Deckung, wenn Carlo und Co. ein neues Opfer suchten, hatten feine Antennen, wer gerade das Sagen hatte und wohin die allgemeine Meinung tendierte. Sie richteten ihre Segel nach dem Wind. Ihr Interesse war es, unbeschadet durch den Schulalltag zu kommen, in der Mehrheit unterzutauchen und sich aus allem herauszuhalten.

Es gab jedoch auch in dieser Gruppe einige Typen, auf die man aufpassen musste. Es waren diejenigen, die gerne aufsteigen wollten in die Gruppe der Meinungsmacher. Diese Mitläufer waren ehrgeizig und neigten dazu, besonders hinterhältige Angriffe auf die Opfer zu starten - besonders dann, wenn diese Aktion auch von Carlo und Co. registriert und mit Wohlwollen bedacht wurde.

Die möglichen Aufsteiger konnten gefährlicher als Carlo und Co. werden. Sie gingen über Leichen - bildlich gesprochen.

Jedoch fehlte Ihnen die Großzügigkeit und Nachsicht, die ein Meinungsmacher gegenüber einem Opfer manchmal an den Tag legen konnte. Denn Mitläufer mussten unter allen Umständen stark sein, Nachsicht konnte ihnen als Schwäche ausgelegt werden. Daher mussten sich mögliche Opfer vor ihnen besonders in Acht nehmen.

Die dritte Gruppe war im Grunde keine, denn die Opfer waren immer alleine auf sich gestellt. Was eigentlich dumm war, fand Erik, denn niemand hätte einen Beistand besser gebrauchen können als die Schüler, die den Angriffen von anderen ausgesetzt waren. Aber die Opfer wehrten sich meist nicht, und schon gar nicht taten sie sich zusammen um ihre Quälgeister gemeinsam zu bekämpfen.

Erik beobachtete die Opfer mit Interesse, man konnte aus diesem Studium lernen, wie man sich auf keinen Fall benehmen sollte. Oder auch aussehen sollte. Nicht in der Schule und nicht irgendwo sonst im Leben. Erik verachtete die Opfer. Vor allem wegen ihrer Duldsamkeit und ihrer Leidensmiene. Oder ihren hilflosen Versuchen, sich zur Wehr zu setzen. Er wusste, sollte zu ihm jemand „du Opfer“ sagen, dann wäre Kampf angesagtniemand sollte sich so eine Demütigung gefallen lassen.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)