Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hanser, Carl

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

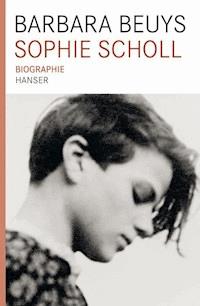

Sophie Scholl ist eine Ikone der deutschen Geschichte. Mit Flugblättern hatte sie es gewagt, die verbrecherische Politik Adolf Hitlers anzuklagen. Doch ihr Weg von der jugendlichen NS-Führerin zur entschiedenen Gegnerin des Nationalsozialismus war länger, widersprüchlicher und differenzierter als bisher dargestellt. Barbara Beuys hat Hunderte bisher unbekannte Dokumente gesichtet, die das Rückgrat der ersten umfassenden Biographie über Sophie Scholl bilden. Eingebettet in die farbige, historisch präzise Schilderung der Nazi-Herrschaft beschreibt sie meisterhaft die ganze Lebensspanne der Widerstandskämpferin der Weißen Rose.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 925

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

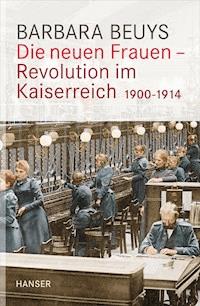

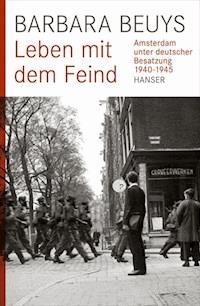

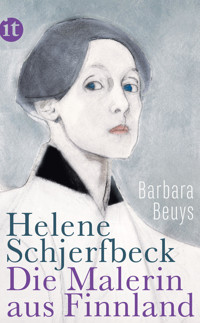

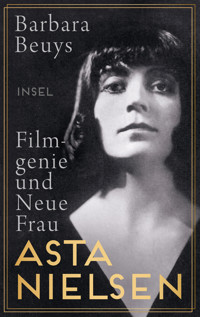

Ähnliche

Hanser eBook

Barbara Beuys

SOPHIE SCHOLL

Biografie

Carl Hanser Verlag

ISBN 978-3-446-24228-9

Alle Rechte vorbehalten

© 2010/2012 Carl Hanser Verlag München

Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen

finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de

Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur

Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig

INHALT

DIE ELTERN

INGERSHEIMJuni 1917 bis Dezember 1919

FORCHTENBERGJanuar 1920 bis Mai 1930

LUDWIGSBURGJuni 1930 bis Februar 1932

DIE KRISE DER REPUBLIK – AUFTRITT ADOLF HITLERSeptember 1930 bis April 1932

EINE NEUE ZEIT: AUFREGEND, STREIT STIFTENDApril 1932 bis Mai 1933

DER GROßE RAUSCH IM KLEINEN TAGEBUCHMai bis Dezember 1933

DAS HARTE UND DAS WEICHE – FAHNE UND ROSEJanuar 1934 bis September 1935

WIR EROBERN UNSER DEUTSCHES VOLKSeptember 1935 bis Mai 1936

DAS MORSCHE MUSS ÜBER BORD GEHENDie schillernde Welt der Jungmänner-Bünde

NATIONALER SOZIALISMUS: GETEILTE BUTTERBROTEMai bis Oktober 1936

IN BRAUNER UNIFORM AM ALTAROktober 1936 bis April 1937

SELBSTKRITISCH IM WELLENTAL DES LEBENSMai bis November 1937

DIE ERSTE LIEBE – ALLES SENTIMENTALER QUATSCH?November 1937 bis April 1938

EIN SCHÖNER SOMMER, MIT ZWISCHENTÖNENMai bis August 1938

BEFREIUNG AUS DEN WIDERSPRÜCHENAugust 1938 bis Februar 1939

EMPÖRUNG ÜBER DAS UNRECHT – WEITERHIN IM DIENSTSudetenkrise und Novemberpogrom 1938

ERNSTES STREBEN UND LEBENSFREUDEMärz bis 1. September 1939

BEZIEHUNG AUF DISTANZ – EIN BRÜCHIGES MODELLSeptember 1939 bis März 1940

NEUE BEZIEHUNGEN FÜRS LEBENVon Otl Aicher, Ernst Reden und der Lebenskraft der Bücher

WIDERSTEHEN – NICHT FEIGE SEINApril bis August 1940

HART WERDEN – KIRCHENVATER AUGUSTINUS TRIFFT EINEN NERVApril bis Dezember 1940

DEM HÖHEREN ZIEL ENTGEGENJanuar bis März 1941

IM ARBEITSDIENST (1) – WURSCHTIGKEIT UND KALTE DUSCHENApril bis Juli 1941

VERÄNDERTE BEZIEHUNGEN UND EIN ENDE MIT SCHRECKEN

IM ARBEITSDIENST (2) – DIE UNGEWISSHEIT ZERMÜRBTAugust bis Oktober 1941

KRIEGSHILFSDIENST (1) – WOCHENENDEN MIT FRITZ IN FREIBURGNovember bis Dezember 1941

GOTT IST FERNEinsam unter den Bekehrten

KRIEGSHILFSDIENST (2) – IM ZEICHEN DES KREUZESJanuar bis März 1942

STUDENTIN IN MÜNCHEN – STUDIUM NEBENSACHEApril bis Juli 1942

SICH AUF DIE SEITE DER SIEGER SCHLAGENAugust bis Oktober 1942

SICH DEN MUT NICHT NEHMEN LASSENNovember bis Dezember 1942

ZWEI SCHWESTERN – ZWEI PAAREJahreswende 1942/43

EINE FRAU UND DREI MÄNNER: DAS RISKANTE UNTERNEHMEN BEGINNT8. bis 28. Januar 1943, München

DIE ZUKUNFT: PLÄNE WIE URWALDBLUMEN29. Januar bis 14. Februar 1943, München und Ulm

KALT UND KLAR WIE PERLENDES WASSER15. bis 19. Februar 1943, München

ICH BEREUE MEINE HANDLUNGSWEISE NICHT UND WILL DIE FOLGEN AUF MICH NEHMEN19. bis 22. Februar 1943, Ulm und München

WEDER TROST NOCH ENTSAGUNG23. und 24. Februar 1943

NACHBEMERKUNG»Die Weiße Rose«

Quellen und Literaturhinweise

Verzeichnis der Abbildungen

Personenregister

DIE ELTERN

Es war Freitag, der 21. November 1941, mitten im Krieg, als Lina Scholl, auf Besuch im Städtchen Forchtenberg im Hohenloher Land, an ihren Mann daheim in Ulm schrieb: »Lieber Robert! Da wir am 23. nicht beisammen sind, so möchte ich Dir wenigstens auf diese Weise einen kleinen Gruß senden. … Gerne möchte ich an dem Tag und Ort, da wir uns vor 25 Jahren die Hände reichten zum gemeinsamen Wandern durch dieses Leben, verweilen, besonders da ich so in der Nähe bin. … Ich freue mich sehr, bis ich wieder daheim bin und Dir die nächsten 25 Jahre so schön und gut gestalten kann, wie es mir möglich ist. Wir haben uns ja genügend kennen gelernt in unseren Vorzügen und Schwachheiten, so dass es keine Frage ist, ob wir weiterhin miteinander wandern in Freud und Leid, vielleicht auch, was vorauszusehen ist, durch schwere Tage. Doch was von außen kommt, zerbricht die Liebe und Treue nicht, bindet sie eher noch fester. Und dann haben wir die Kinder, die zur Zeit je länger, je fester werden in ihrem Glauben an den wahren Gott und in ihrer Lebens- und Weltanschauung. … Denn das schönste Wort, das es für Eltern gibt, ist doch dies: Herr, hier sind wir und die Kinder, wir haben der keines verloren, die Du uns gegeben hast.«

Vor 25 Jahren: Am 23. November 1916, auch damals war Krieg, heirateten in der Kirche von Geißelhardt, gute zehn Kilometer westlich von Schwäbisch Hall, die fünfunddreißigjährige Lina Müller und der fünfundzwanzigjährige Robert Scholl. Es war ein Tag der Freude und der Trauer. Denn vor dem Gang zum Traualtar lag der Gang zum Friedhof, um Robert Scholls Mutter Christiane, die am 21. November gestorben war, zu begraben.

Das Wechselbad der Gefühle konnte die Hochzeitsgesellschaft nicht überraschen. Im Frühjahr 1916 hatten Robert Scholls Brüder Christian, 28, und Gottlob, 19 Jahre alt, an der westlichen Front ihr Leben gelassen. Als »Heldentod« und »Opfergang« verklärten deutsche Generäle und Politiker das Sterben hunderttausender Männer in den schlammigen Feldern von Flandern und in den Schützengräben um Verdun. Auch die Heimat, die Städte und Dörfer, aus denen die Soldaten im Spätsommer 1914 mit klingendem Spiel, blumenbekränzt und unter dem Jubel der Zurückbleibenden in die Schlacht gezogen waren, blieben nicht verschont. Einige skrupellose Zeitgenossen machten als Kriegsgewinnler ihr Geschäft. Den meisten Menschen brachte der Erste Weltkrieg Verelendung und Abstieg.

Das Realeinkommen sank um vierzig Prozent. Eine massive Inflation entwertete den ohnehin geringen Verdienst. Die Lebensmittelversorgung brach zusammen. Eine dreiviertel Million Menschen starben zwischen 1914 und 1918 in Deutschland an Hunger. Besonders der Winter 1916/17 sollte schrecklich werden; »Rübenwinter« wurde er genannt, da Rüben bald die einzige Nahrung weit und breit waren. Die Kindersterblichkeit nahm um dreißig Prozent zu, die Abtreibungsquote stieg. Die Heiratsquote ging um achtzig Prozent zurück. Nachdenkliche Köpfe ließen sich vom falschen Pathos nicht blenden.

»Immer muss ich wieder daran denken, wie schön wir leben könnten, wenn wir jetzt beieinander und Friede im Lande wäre. … Unter dieser Stimmung und Sehnsucht bin ich oft bedrückt und da bin ich am liebsten allein. Die militärische Welt ist doch manchmal recht unschön. Wie froh bin ich da, dass ich Dich habe, die Du so viel anders bist als die meisten Menschen.« Das hatte Robert Scholl am 1. Februar 1916 an Lina Müller geschrieben, die bei ihren Eltern in Künzelsau Urlaub machte. Seit dem Frühjahr 1915 arbeiteten beide zusammen im Lazarett II für verwundete Soldaten in Ludwigsburg bei Stuttgart: Lina Müller, Diakonisse von Beruf – am 5. Mai 1881 geboren und auf den Namen Magdalena getauft, doch von Kind auf Lina genannt –, und der zehn Jahre jüngere Sanitäter Robert Scholl.

Die Du so viel anders bist als die meisten Menschen: Wenn für die meisten gilt, dass sie zufrieden sind, ihr Leben im Umfeld und Milieu ihrer Eltern und Großeltern zu verbringen, dass sie keine Kraft und kein Selbstvertrauen haben, für eigene Überzeugungen einzustehen, dass der Krieg ihnen die Hoffnung auf eine bessere Welt genommen hat – dann wussten Lina Müller und Robert Scholl, als sie am 23. November 1916 ihre Liebe öffentlich besiegelten, wie sehr es sie beide verband, anders zu sein.

Obwohl ein Jahrhundert vergangen ist, haben sich Briefe erhalten, die bis in Lina Müllers Leben vor der Hochzeit zurückreichen; die etwas spüren lassen vom Vertrauen auf einen gnädigen Gott und vom nüchternen Blick auf die Welt, mit dem sie und ihre drei Geschwister aufwuchsen. Der Vater, Friedrich Müller, Schuhmacher, ein stiller Mensch und leicht kränkelnd, bleibt im Hintergrund. Es ist die Mutter, Sophie Müller – 1853 unehelich in eine Handwerkerfamilie geboren, was in der ländlichen Region zur Lebenswirklichkeit gehörte –, die in den Briefen deutliche Konturen als der prägende Mittelpunkt der Familie gewinnt. Sie begleitet die Entscheidung ihrer Tochter Lina, Diakonisse zu werden statt zu heiraten, mit herzlichem Wohlwollen. Lina Müller begann ihre Ausbildung im Diakoniewerk Schwäbisch Hall; eine Einrichtung mit Krankenhaus, Kinderkrankenhaus und »Schwachsinnigenheim«, die 1886 gegründet wurde. Vorbild war das Diakonissenhaus in Kaiserswerth bei Düsseldorf. Dort hatte 1836 der evangelische Pfarrer Theodor Fliedner seine Vision einer evangelischen Gemeinschaft von Kranken- und Gemeindeschwestern realisiert. Er gehörte zu den Männern, die im frühen 19. Jahrhundert den Umbruch der Zeiten und den drängenden Wunsch von Frauen nach aktiven Lebensmodellen außerhalb der Ehe spürte. 1861 gab es in Deutschland schon 26 weitere »Häuser«, die unverheirateten jungen Mädchen und Frauen protestantischen Glaubens eine Alternative zu Ehe und Kindern boten. Sie wurden in Pflegeberufen ausgebildet, arbeiteten in Krankenhäusern und Pfarrgemeinden und fanden in der Gemeinschaft der Diakonissen familiäre Geborgenheit.

Lina Müller hat sich 1904, mit dreiundzwanzig Jahren, für den Beruf der Diakonisse entschieden. Das Diakoniewerk in Schwäbisch Hall lag nur wenige Kilometer von ihrer Heimatstadt Künzelsau entfernt. Begonnen hatte es mit sechs Diakonissen und dreißig Krankenbetten. Jetzt arbeiteten in den verschiedenen Einrichtungen hundertsechzehn Diakonissen. Der Eintritt in die Schwesterngemeinschaft war für die Töchter der Bauern, Arbeiter und kleineren Handwerker attraktiv geworden, denn er bedeutete Aufstieg und Ansehen in der Gesellschaft. Lina Müller erfüllte die praktische Vorbedingung; sie hatte nach Abschluss der Schule in einer befreundeten Familie »tüchtige Schulung in guter Küche und pünktlicher Haushaltung gelernt«. Die Eltern konnten ihr auch die Ausstattung bezahlen. Der Jahresbericht von 1903/04 trifft Lina Müllers Situation genau: »Der Diakonissenberuf fordert entschieden christliche Gesinnung, den Drang zu helfen, die Willigkeit mit andern sich zu verbinden.« Es sind »die Mädchen mit einfacher Volksschulbildung, die mit warmem Herzen zum Dienst sich gemeldet, unverdrossen gelernt, ein klares Auge, eine sichere Hand, reiche Kenntnisse und Fertigkeiten sich errungen« haben.

Die ersten sechs Monate galten im Diakoniewerk als Probezeit. Wer blieb, bekam beim Kragenfest den »kleinen« weißen durch den »breiten« Diakonissen-Kragen ersetzt. Lina Müller durchlief die Ausbildung im Behindertenbereich, bei den »Schwachsinnigen«, auf der Männer- und Frauenstation des Krankenhauses und im Operationszimmer. Sie begleitete Gemeindeschwestern zu Nachtwachen und Kinderkrippen, hatte wöchentlich fünf Stunden ärztlichen Unterricht. Fünf Jahre nach dem Eintritt und bestandener Pflege-Prüfung wurde sie im Frühjahr 1909 »eingesegnet«. Denn nun kannte sie gemäß der Ausbildungsordnung »den Diakonissendienst, seine Herrlichkeit und seine Schwierigkeiten, so dass sie aus eigenster Kenntnis in voller Freiwilligkeit sich entscheiden kann, ob sie ihn als ihren Beruf festhalten will«.

Eine Fotografie zeigt Lina Müller nach der Einsegnung in der schwarzen Diakonissentracht im Kreise ihrer Mitschwestern: sehr gerade und mit klarem freundlich-offenen Blick. Diakonisse sein heißt dienen, Opfer bringen und bei selbstloser Arbeit nicht die Stunden zählen, aber auch Verantwortung tragen, Entscheidungen treffen und durchsetzen, selbstbewusst auftreten. Wie alle Diakonissen gelobte Lina Müller Armut und Ehelosigkeit. Sie lebte jedoch nicht hinter Klostermauern, sondern wirkte in der Welt und konnte jederzeit den Beruf aufkündigen, ohne einen Makel davonzutragen. Ein Drittel bis die Hälfte aller Diakonissen taten irgendwann diesen Schritt, um doch noch eine eigene Familie zu gründen.

Die erste Stelle nach der Prüfung trat die achtundzwanzigjährige Lina Müller im Kinderkrankenhaus der Diakonissen von Hall an. Im Häuschen in Künzelsau, das sich die Eltern 1905 leisten konnten, ist sie mit der Fotografie anwesend: »Ach, liebe Lina! Dein Bild freut uns so sehr, ich kann mich nicht satt sehen. … Du bist uns so nahe, auch in weiter Ferne. Wie siehst du uns doch so freundlich an. Alle Lieben sind im Bild versammelt auf dem Tischchen – das ist mein Sonntagsvergnügen.« Die Mutter, die ihrer Tochter am 29. August 1909 schreibt, verliert über so viel Freude nicht den Alltag aus dem Blick und fügt hinzu: »Unsere frühen Kartoffel sind auf die Hälfte verfault.« Zum Häuschen gehörte ein Garten, wo Sophie Müller sich mit großer Begeisterung um Blumen, Kartoffeln und Gemüse, Erdbeeren, Pflaumenbäume und das Birnenspalierobst an der Hauswand kümmerte. Und auf der hölzernen Veranda nahm das Gezwitscher der Vögel kein Ende, dem Sophie Müller fröhlich und der Melodie folgend eine menschliche Deutung unterlegte, zum Beispiel »Dir, dir, dir schick i dr Gerichtsvollziehr…«.

Überhaupt hatte man in dieser Familie Sinn für Komik und Schabernack. Einmal schrieb die schon erwachsene, außer Haus lebende Elise an Verwandte in Künzelsau, sie werde am 1. April abends mit der Bahn zu Besuch kommen. Die Eltern wurden informiert, insgesamt standen acht Personen um 18 Uhr erwartungsvoll zur Begrüßung am Bahnhof, vergeblich. Wenige Tage später schreibt Sophie Müller ihrer Tochter augenzwinkernd: »Das war eine Enttäuschung. Wir haben einander ausgelacht, denn wer dachte an den ersten April. Du böses Mädchen, das musst Du büßen.«

Die Mutter war eine große und schlanke Frau. Sie trat mit bescheidener Sicherheit auf. Sie pflegte und genoss die Kontakte zu Nachbarn, Freunden, Kindern und weiterer Verwandtschaft. Viele Jahre später, nach ihrem Tod, erinnerte sich Otto Ueberle, ein Künzelsauer Freund der Familie, der zwischen den Weltkriegen am Kaffee-Import aus Brasilien ein Vermögen verdiente, an Sophie Müller und nannte sie eine »selten gutmütige und brave Frau«. Im Sprachgebrauch der Zeit meint »brav« eine tüchtige Person, und »gutmütig« ist jemand, der anderen Menschen mit offenem Gemüt gegenübertritt.

Es fällt auf, wie ungekünstelt Sophie Müller mit ihrer Tochter über ihre eigenen Gefühle spricht. Nachdem sie im August 1909 ihrer Freude über Linas Fotografie Ausdruck gegeben hat, fährt sie fort: »Liebe Lina, heute habe ich Dir viel geschrieben und könnte noch lange mit Dir sprechen. Deine Liebe ist mir soviel wert, und ich habe es auch so nötig, das gibt mir immer wieder Kraft. … Jetzt kann ich wieder arbeiten, und habe frohen Mut, alles andere will ich dem Herrn überlassen.« Da schreibt jemand, der keine Scheu hat, seine emotionalen Bedürfnisse preiszugeben, ohne deshalb sentimental zu werden.

Lina Scholl (links) als Diakonisse

Aber was ihr Leben vor allem prägt, ist der feste Glaube, aus dem Sophie Müller Trost und Halt gewinnt und den sie an ihre Kinder weitergibt. Sophie Müllers Gottvertrauen ist unerschütterlich. Aus dem Brief an Tochter Lina vom 30. Dezember 1911: »Großes hat der Herr an uns getan, dess sind wir fröhlich, bisher hat der Herr geholfen – er wird uns weiter helfen und uns gnädig sein, wenn wir unsre Hilfe bei Ihm suchen. Was das neue Jahr uns bringen wird, wissen wir nicht und wollen es auch nicht wissen, aber den lieben Gott um Kraft bitten, dass wir jeden Tag dankbar annehmen.« »Pietismus« steht auf der Schublade, in die der schwäbische Protestantismus seit dem 18. Jahrhundert gehört. Aber wer an Enge und Sündenangst denkt, an Gewissensskrupel und Sauertöpfigkeit, gewinnt durch die Schwäbin Sophie Müller ein anderes Bild. Ihre Briefe zeugen von einer tiefen Frömmigkeit, die einem fröhlichen, praktischen Glauben entspringt. Ihr Gott ist nicht eifernd, sondern menschenfreundlich.

Den Abend beschloss Sophie Müller gern mit einem alten Kirchenlied, das bis ins Jahrhundert der Reformation zurückgeht: »Ach bleib bei uns, Herr Jesus Christ, weil es nun Abend worden ist; Dein göttlich Wort das helle Licht, lass ja bei uns auslöschen nicht.« Ebenso sprach sie ein Gebet, wenn am Mittag von der nahen katholischen Kirche Angelus geläutet wurde. Und zu denen, die von den ersten Erdbeeren ein Körbchen bekamen, gehörte eine jüdische Familie in Künzelsau.

Fast überflüssig zu sagen, dass Sophie Müller täglich in der Bibel las und alle die schönen Lieder des Gesangbuchs fest im Gedächtnis hatte. Bilderreicher Stoff, der ihrem Schreibtalent zugute kam. Das Schreiben war ihr offensichtlich eine Lust und keineswegs eine Last. Sophie Müllers Briefgespräche sind fern von Sprachhülsen und aufgesetzten Formeln. »Ehe sich das Jahr schließt«, schreibt sie am 30. Dezember 1911, »muss ich noch ein Plauderstündchen mit der lieben Lina halten – nur noch eine kleine Zeit ist es, dann ist das alte Jahr mit Leiden und Freuden hinter uns.« Zu dieser Zeit hat der Diakonissen-Beruf Lina Müller längst fortgeführt aus dem Mutterhaus in Hall. Auf den ersten Außenstationen nach der Einsegnung 1909 arbeitete sie als Gemeindeschwester in Frankenbach, im Krankenhaus von Kirchberg an der Jagst und baute in Ulm-Söflingen eine Kinderkrippe mit auf. Im Sommer 1914, mit dreiunddreißig Jahren, ist Lina Gemeindeschwester in Merklingen bei Ludwigsburg. Sie kommt in viele Familien, meist solche, die am Rande leben. Sie kümmert sich um den Haushalt und die Kinder, wo die Mutter krank ist oder im Kindbett liegt. Sie pflegt Menschen, die sich keinen Arzt und keine Medizin leisten können. Lina Müller, berufstätig, aus freien Stücken unverheiratet und den Menschen dienend, hat festen Stand und ihren Platz im Leben gefunden.

Am Morgen des 4. August 1914 versammeln sich die Mitglieder des deutschen Reichstags, die Regierung und Kaiser Wilhelm II. im Berliner Dom, um aus besonderem Anlass die Sitzung mit einer Andacht zu eröffnen. Für ihre politischen Entscheidungen gibt ihnen der einundsiebzigjährige Oberhofprediger Ernst von Dryander ein Wort des Apostels Paulus mit auf den Weg: »Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein?« Der protestantische Theologe ist zuversichtlich, wie dieses Wort in dieser Stunde auszulegen sei: »Wir ziehen in den Kampf für unsere Kultur gegen die Unkultur, für die deutsche Gesittung wider die Barbarei, für die freie deutsche an Gott gebundene Persönlichkeit wider die Instinkte der ungeordneten Masse … und Gott wird mit unseren gerechten Waffen sein!« Dann begeben sich die Versammelten in den Reichstag. Es beginnt die offizielle Sitzung zum Ausbruch des Krieges, der als Erster Weltkrieg, als der große Krieg, in die Geschichte eingehen wird. An diesem 4. August 1914 ist es endgültig: Deutschland und Österreich-Ungarn auf der einen und Russland, Frankreich und England auf der anderen Seite sehen keine Möglichkeit mehr, die politischen Spannungen zwischen den Staaten friedlich und im Kompromiss zu lösen.

Unter der Reichstagskuppel hat dann der Kaiser das Wort: »Uns treibt nicht Eroberungslust, uns beseelt der unbeugsame Wille, den Platz zu bewahren, auf den Gott uns gestellt hat, für uns und alle kommenden Geschlechter. … Nach dem Beispiel unserer Väter, fest und getreu, ernst und ritterlich, demütig vor Gott und kampfesfroh vor dem Feind, so vertrauen wir der ewigen Allmacht, die unsere Abwehr stärken und zu gutem Ende lenken wolle!« Und während deutsche Soldaten in Richtung Frankreich marschieren, nachdem sie Luxemburg und Belgien überfallen haben, erklärt der Abgeordnete Hugo Hase für die Fraktion der Sozialdemokraten die geschlossene Zustimmung seiner Partei zur Kriegsfinanzierung:

»Die Folgen der imperialistischen Politik, durch die eine Ära des Wettrüstens herbeigeführt wurde und die Gegensätze zwischen den Völkern sich verschärfen, sind wie eine Sturmflut über Europa hereingebrochen. Die Verantwortung hierfür fällt den Trägern dieser Politik zu; wir lehnen sie ab. … Jetzt stehen wir vor der ehernen Tatsache des Krieges. Uns drohen die Schrecknisse feindlicher Invasionen. … Heiße Wünsche begleiten unsere zu den Fahnen gerufenen Brüder ohne Unterschied der Partei. … Für unser Volk und seine freiheitliche Zukunft steht bei einem Siege des russischen Despotismus, der sich mit dem Blute des eigenen Volkes befleckt hat, viel, wenn nicht alles auf dem Spiel. … Da machen wir wahr, was wir immer betont haben: Wir lassen in der Stunde der Gefahr das eigene Vaterland nicht im Stich.« Ob Kaiser oder Sozialdemokrat: Ihre Worte geben die Stimmung im ganzen Land wieder, quer durch alle sozialen Schichten.

Es bejubelten den Ausbruch des Krieges deutsche Universitätsprofessoren und Handwerker, Beamte und Angestellte, Künstler und Arbeiter, Bauern und Schriftsteller – alle wie von einem kollektiven Rausch ergriffen und überzeugt, das Vaterland und seine gerechte Sache gegen eine Welt von Feinden zu verteidigen. Abiturklassen strömten geschlossen als Freiwillige in die Kasernen. Der angesehene fünfzigjährige Soziologe Max Weber war bitter enttäuscht, dass sein Antrag, an der Front zu dienen, abgelehnt wurde.

So sehr die tödlichen Konsequenzen des Krieges verdrängt oder verherrlicht wurden, ganz ohne Vorsorge ging es nicht. Von den 299 Haller Diakonissen forderte der Staat umgehend 65 als Krankenschwestern in Lazaretten an; darunter Lina Müller, die am 20. September 1914 zur Verwundetenpflege nach Hochdorf abkommandiert wurde. Es traf sie auch deshalb, weil das Diakonissenhaus nur gestandene Schwestern, die mindestens dreißig Lebensjahre hinter sich hatten, in diese Männerwelt schickte. Die nächste Station war das Ludwigsburger Lazarett, und dort gehörte der junge Robert Scholl zu Lina Müllers Arbeitskollegen.

Robert Scholl war 1891 in dem Weiler Steinbrück, Gemeinde Geißelhardt, in eine Kleinbauern-Familie hineingeboren worden. Die kargen Böden im Mainhardtswald ernährten die Familie mit den elf Kindern mehr schlecht als recht. Als der Lehrer Robert Scholls Vater vorschlug, den begabten Jungen nach der Volksschule aufs Gymnasium zu schicken, winkte der ab. Wer sollte das bezahlen? Dem Pfarrer von Geißelhardt, der unentgeltlichen Privatunterricht anbot, konnte man nicht nein sagen. Robert Scholl ging täglich ins Pfarrhaus, lernte eisern und machte 1909 im Stuttgarter Eberhard-Ludwig-Gymnasium die Mittlere Reife. »Dann ergriff ich die Laufbahn eines mittleren Verwaltungsbeamten«, heißt es in einem Lebenslauf, den er 1936 handschriftlich für das Ulmer Finanzamt aufsetzte.

Robert Scholl lernte von der Pike auf im Heimat-Rathaus von Geißelhardt und andern Gemeinden ringsum, dazu ein Jahr auf dem Amtsgericht in Öhringen. »1912/13 besuchte ich den Verwaltungskurs in Stuttgart. 1913 legte ich die Verwaltungsdienstprüfung ab.« Begabung und Fleiß, Wissbegierde und ein fester Wille hatten ihn hinausgeführt aus der heimatlichen bäuerlichen Enge. Robert Scholl hatte alle Chancen, im bürgerlichen Milieu Fuß zu fassen. Er arbeitete nach bestandener Prüfung in Stuttgart im Polizeipräsidium und im Steueramt. Als im August 1914 ringsum alles jubelte, blieb der junge Mann immun gegenüber dem nationalen Rausch, reihte sich nicht ein in die Schar der Freiwilligen.

Trotz des blitzartigen Überfalls geriet der deutsche Vormarsch sehr bald ins Stocken. Die Felder Flanderns wurden vom Blut zehntausender deutscher Soldaten getränkt. Und die Logik des Krieges verlangte immer neues »Kanonenfutter«. Im November 1914 erhielt Robert Scholl den Gestellungsbefehl: »Zunächst wurde ich bei einem Infanterie-Ersatzbataillon mit der Waffe ausgebildet und sodann, weil nur garnisonsverwendungsfähig, zum Sanitätsdienst in das Reservelazarett nach Ludwigsburg abkommandiert.« So blieb ihm die Front erspart. Welche Erleichterung für den jungen Mann, der andere Vorstellungen von seiner Zukunft hatte als den Tod fürs Vaterland. Die Diakonisse Lina Müller scheint seinen Plänen sehr viel mehr entsprochen zu haben.

Robert Scholl war mit seinen vierundzwanzig Jahren bereit, eine Familie zu gründen. Dass die Frau, in die er sich im Jahre 1915 verliebte und in der er sogleich auch die Mutter seiner Kinder sah, zehn Jahre älter war als er, spielte offensichtlich keine Rolle. Am 1. Februar 1916 schreibt Robert Scholl seinem »Linäle« in den Urlaub von einem Lazarett-Gespräch über »Kinderbeihilfen«, da »Kinder von Staats wegen erwünscht« seien. Entschieden setzt er seine Meinung dagegen: »Nun, wir wollen keine Kinder jemand zu Liebe, auch nicht aus Patriotismus. Sie sollen nur der Ausdruck unserer Liebe zueinander sein. Verzeih, wenn ich in der Mehrzahl spreche, denn Du kennst ja meinen Standpunkt. Aber ich freue mich sehr auf unser gemeinsames Geschöpf, das kannst Du Dir denken und auch das ist ein Ziel, dem wir zustreben und das uns enger noch miteinander verbindet.«

Welche Gefühle trafen aufeinander, als die beiden sich im Lazarett begegneten? Musste der junge Sanitäter sehr um die Diakonissenschwester werben, oder änderte Lina Müller ohne Zögern ihre Zukunftspläne, in der kein Mann und keine Kinder vorgesehen waren? Es ist nichts überliefert. Aber fest steht, dass zum Jahresanfang 1916 die Entscheidung für beide gefallen ist, sich gemeinsam in die Zukunft aufzumachen.

Am 20. Oktober 1916 legt Lina Müller die schwarze Diakonissentracht für immer ab. Sie tritt aus dem Verband der Schwäbisch Haller Diakonissen aus und verlobt sich mit Robert Scholl, der auf Urlaub zu ihr und den zukünftigen Schwiegereltern nach Künzelsau gekommen ist. Der Schritt kann Lina Müller nicht leicht gefallen sein. Die Gemeinschaft der Schwestern, in der Glaube und Arbeitsethos alle miteinander innig verband, war ihr Heimat geworden. »Ich habe so viel Zeit zum Denken, auch zum Grübeln, aber auch dies wird heilsam sein, Du darfst Dich nicht sorgen darum, denn ich komm mit Gottes Hilfe wieder ins Helle«, schreibt Lina Müller ihrem Verlobten in den letzten Oktobertagen, kaum dass er wieder bei seiner Arbeit im Lazarett ist.

Robert Scholl braucht sich nicht zu sorgen, denn sie hat den Trost nicht vergessen, den sie sich beide für die Trennungszeit versprochen haben, wie so viele Liebende vor und nach ihnen: »Den hellen Stern will ich fleißig betrachten und denken, dass Du zu demselben auch aufsiehst. … Heute ist wieder eine wunderbare Sternennacht.« Der Glaube, den Lina Müller von ihrer Mutter vorgelebt bekam, kennt keine Kluft zwischen Himmel und Erde, und so fasst sie am Ende zusammen: »Gott befohlen, bis wir uns wiedersehen. Sei nicht zu fleißig, geh beizeit ins Bett, gelt. Ich verbleibe in treuer Liebe Deine Lina.«

Noch von Künzelsau aus hatte Robert Scholl seinen Vorgesetzten im Lazarett brieflich über seine Verlobung informiert. Der gab am 25. Oktober im Pausenzimmer die Nachricht an Scholls Sanitäter-Kollegen und die Diakonieschwestern weiter: »Wie wenn eine Bombe eingeschlagen hätte, so sprangen alle von ihren Stühlen auf, lange und erstaunte Gesichter, auch viele Meinungsverschiedenheiten.« Ein guter Freund meldete die Reaktion postwendend nach Künzelsau und lobte den Vorgesetzten. Der habe in der allgemeinen Erregung für Robert »Stellung gefasst und gesagt, dass ihr zwei ganz gut zusammenpasst«. Und fügte als nachträgliche Erkenntnis hinzu, »daher auch immer die vielen Blumen«. Lina Müller hatte den Brief versehentlich geöffnet, schickte ihn weiter an Robert Scholl, der schon wieder an der Arbeit war, mit der Bemerkung: »Ich hoffe, die Schwestern werden sich auch bald erholt haben.«

Ins Lazarett kehrte Lina Müller nicht mehr zurück. Die Konfrontation mit ihren ehemaligen Mitschwestern musste Robert Scholl alleine aushalten: »Heute morgen zum Dienst traf ich Schwester Katharina, sie machte ein Gesicht und sagte, mit mir sei sie nicht mehr gut. Auch Schwester Liesl machte einen Trotzkopf.« Das schrieb er seiner Verlobten am 31. Oktober und konnte zugleich Positives berichten: »Als ich heute morgen kam, hatte ich einen schönen Rosenstrauch auf meinem Tisch, die Kameraden wünschten aufrichtig Glück. So fielen gar keine faulen Witze. … In Gedanken bin ich immer bei Dir, mein teures Herz. Sei umarmt und geküsst von Deinem Robert.« Dass Schwestern und Kollegen sich das Maul zerrissen über den jungen Mann Mitte zwanzig und die zehn Jahre ältere Diakonisse, wen wundert es. Dass die beiden Betroffenen es unaufgeregt zur Kenntnis nehmen und entschlossen tun, was auch hundert Jahre später noch eine Ausnahme ist, spricht für ihre innere Stärke.

Lina Müller ist überzeugt, dass sie mindestens Gleichwertiges gegen den Verlust ihres Berufes eingetauscht hat. Der Spaziergang mit einer Freundin erinnert sie kurz nach Roberts Verlobungsurlaub daran, wie sie mit ihm im Wald Bucheckern suchte: »Ich hoffte, den Baum noch zu finden, da wir beide am letzten Tag so schön und reichlich fanden, aber vergebens. … Du fehlst mir, es ist viel schöner, wenn Du dabei bist, da geht uns allemal doch am meisten das Herz auf, wenn wir so miteinander gehen.« Am 2. November 1916 sitzt Lina Müller über ihrem nächsten Brief: »Ich danke Dir für Deine große Liebe, die aus Deinen Briefen spricht und mir so wohl tut. … In Gedanken sind wir sehr viel beisammen. Behüt Dich Gott.« Die Ähnlichkeit ist verblüffend, mit der Lina Müller – wie ihre Mutter – offen und frei ihre Gefühle äußert. »Deine Liebe ist mir so viel wert«, hatte Sophie Müller ihrer Tochter im August 1909 voller Dankbarkeit geschrieben. Sie und ihr Mann scheinen die unverhoffte Lebenswende ihrer Tochter begrüßt und den jungen Schwiegersohn mit offenen Armen angenommen zu haben.

Elise Müller allerdings hatte Bedenken, ob die kleine Schwester den praktischen Anforderungen einer Familie gewachsen sei. In einem Brief an Robert Scholl wischt Lina Müller solche Einwände beiseite: »Einen Haushalt musste ich während meiner Berufszeit oft führen, mehr als einen täglich.« Einmal in Fahrt, wird dem zukünftigen Ehemann eine kleine Lektion erteilt, wie sich Lina ein solides Eheleben vorstellt: »Und Gesellschaften haben wir nicht, wenn solches später nötig wäre, so wüsste ich schon durchzukommen. Wir wollen nun glücklich miteinander leben, dies doch nicht ins Weite tun, sondern nur für uns und für die, die unserer Liebe bedürfen. Und wenn mir einmal dies nicht gelingt, so habe ich mich ja nur vor Dir zu verantworten.« Nach dieser kurzen Verbeugung vor dem Mann im Haus macht die zukünftige Hausfrau umgehend klar, dass sie im Haushalt ein gewichtiges, wenn nicht das entscheidende Wort zu sagen hat: »Sparen kann ich, vielleicht Dir nur zu arg. Gelt, gib jetzt nicht unnötig Geld aus für Geschenke für mich. Der Kleiderkasten ist schon recht, einen Küchentisch und Stühle reicht vor der Hand.«

Am 11. November reist Lina Müller von Künzelsau in das knapp vierzig Kilometer entfernte Steinbrück zu den zukünftigen Schwiegereltern. Ihre Kenntnisse als Krankenpflegerin sind gefragt. Noch am gleichen Tag schreibt sie Robert Scholl über den Zustand seiner Mutter: »Sehr entkräftet.« Am 14. November: »Mutter geht es ziemlich gleich, sie ist so apathisch und schläft viel. … Ich hoffe noch immer auf eine gute Besserung und Wiederkehr des Lebens.« Nur einen Tag später: »Ich glaube, mit Mutter geht es immer mehr bergab.« Robert Scholl schreibt postwendend an »Frl. Lina Müller«: »Morgen Abend sehen wir uns, falls ich in Urlaub darf.« Linas Brief vom 17. erreicht ihn nicht mehr in Ludwigsburg: »Fieber sehr hoch, sie muss viel leiden.« Am 21. November 1916 ist Christiane Scholl im Alter von sechsundfünfzig Jahren gestorben. Am 23. November, es ist ein Donnerstag, wird sie in Geißelhardt begraben. Der gleiche Tag, der gleiche Ort, an dem ihr Sohn Robert Scholl und Lina Müller heiraten.

Die Zeit und die persönlichen Umstände sind nicht nach einer Hochzeitsreise. Für alle wird es selbstverständlich gewesen sein, dass die neue Schwiegertochter – Frau Lina Scholl – sich eine Weile um den Haushalt des verwitweten Schwiegervaters kümmert; noch dazu, da ihr solche Hilfe von Berufs wegen vertraut ist. Robert Scholl muss zurück ins Lazarett nach Ludwigsburg; er ist für einen Sanitätskurs in Tübingen vorgeschlagen worden. Auch auf diesem Gebiet nicht ohne Ehrgeiz, wird er es zum Sanitätsunteroffizier bringen.

Für Lina Scholl bedeutet die Ehe Familiengründung, und sie sieht sich schon »beschäftigt, Dir und unsern Kindern ein schönes Heim zu schaffen. … Wollte Gott, dass bald Friede werde und wir dieser schönen Zeit näher rücken. Inzwischen wollen wir aber auch jedes an seinem Ort seine Pflicht tun«. Pflichterfüllung schließt die Sehnsucht nicht aus: »Ich freue mich sehr, bis Du am Samstag kommst. Da wirds aber spät werden, bis wir schlafen.« Und auch nicht das Interesse an anderen Dingen: »Vater freut sich auf seine württembergische Zeitung, ich auch. Wo liest denn Du jetzt Deine Zeitung?« Da sind ein Mann und eine Frau zusammengekommen, die – bei aller Sehnsucht nach Kindern und Familie – über Heim und Herd hinaussehen und Anteil daran nehmen, was in der näheren und weiteren Welt passiert.

Die Frage nach der Zeitungslektüre war für seine Frau keine Nebensache, dass wusste Robert Scholl. Immer wieder analysiert er in seinen Briefen die Weltlage, wie zu Beginn des Jahres 1917: »Hast Du die Rede Wilsons gelesen? Das ist mir politisches Evangelium. … Ich bekenne mich zu seiner Anschauung Punkt für Punkt, denn mit meiner Gesinnung ist man im Krieg doch ziemlich einsam, immer wieder muss man sich prüfen, ob man denn nicht einem dummen, unmöglichen Ideal anhängt.« Lina Müller teilt seine Hoffnungen auf eine Welt ohne Krieg und nationale Großmannssucht. Und wie war es wirklich bestellt um die Welt im Januar 1917, kaum zwei Monate nach ihrer Hochzeit?

Das vergangene Jahr hatte auf Europas Schlachtfeldern zu einer bis dahin unvorstellbaren Tötungsorgie geführt. Seit November 1914 hatten sich die deutschen Truppen und ebenso ihre Gegner, die verbündeten Franzosen und Engländer, in ihren Stellungen nördlich und südlich der französisch-belgischen Grenze eingeigelt. Das Jahr 1915 verging in dem Bemühen, die jeweiligen Stellungen in den kilometerlangen engen Schützengräben zu halten. Am 21. Februar 1916 blies das Oberkommando des deutschen Heeres wieder einmal zur Entscheidungsschlacht. Im Kampf um die Festungsanlagen oberhalb von Verdun starben bis Dezember 1916 insgesamt auf beiden Seiten der Front über 700 000 Männer in Schlamm und Gestank, im ohrenbetäubenden permanenten Lärm der Granaten und Minen, von Hunger und Durst gequält, viele grausame Tode. Und immer noch war kein Ende des Krieges in Sicht.

Einer der wenigen Politiker, die noch an einen Verständigungsfrieden glaubten, war der amerikanische Präsident Woodrow Wilson. In einer Rede im US-Senat am 22. Januar 1917 warb er noch einmal für einen »Frieden ohne Sieg« und für seine Idee eines weltweiten »Völkerbundes«. Auf diese Rede bezog sich Robert Scholl in seinem Brief vom 25. Januar. Sie sei ein »Markstein in der Geschichte«, ihre Realisierung für den preußischen Militarismus der »Gnadenstoß«, schrieb er aus Ludwigsburg an seine Frau. »Ich drücke dem edeldenkenden Präsidenten im Geist die Hand.« Er konnte sicher sein, seine Frau würde ihn nicht belächeln.

Als Lina Scholl ihrem Mann von einer überlauten Siegesfeier in der Nähe ihres elterlichen Hauses in Künzelsau berichtet, sind ihre Gedanken bei den Opfern: »Hoffentlich kostete dieser Erfolg nicht zu viel wertvolle Menschenleben.« Auch was sie am 7. Februar 1917 schreibt, ist unbeeindruckt von deutscher Kriegspropaganda und vielleicht ein versteckter Hinweis auf die aktuelle Entwicklung: »Unsern leitenden Kriegsherren wird manchmal auch recht bange sein ob der Zukunft und der großen Gegnerschaft.« An Gegnern war tatsächlich kein Mangel. Statt Präsident Wilsons Friedensrede aufzugreifen, hatte Deutschland am 31. Januar 1917 den uneingeschränkten U-Boot-Krieg erklärt. Wer Zeitung las, wusste, dass dieser totale Kampfeinsatz den USA – bis dahin offiziell neutral – keine Wahl ließ. Am 6. April 1917 erklärte der amerikanische Kongress Deutschland den Krieg. Deutschland hatte sich endgültig die Welt zu Feinden gemacht. Für Robert Scholl ist damit die deutsche Niederlage besiegelt, ein Grund zur Freude, denn bei einem deutschen Sieg »würde der nationalistische Gedanke und das Großmachtideal noch viel mächtiger als bisher und neue Kriege müssten ausgefochten werden«. Geradezu hochverräterische Gedanken, die er seiner Lina im Frühjahr 1917 anvertraut.

Doch es gibt auch Trennendes zwischen den Eheleuten. Kaum ein Brief Lina Scholls, in dem sie nicht ihrem Gottvertrauen Ausdruck gibt. Robert Scholl dagegen, wie liebevoll er an sein »gutes Linäle« schreibt, nach jedem Abschied auf »baldiges Wiedersehen« hofft und am Briefende sein »teures Weib«, seinen »Schatz« stets »herzlich grüßt und innig küsst« – auf Gott beruft er sich nicht, niemals auch nur ein formelhaftes »Behüt Dich Gott«. Offensichtlich vertraut Robert Scholl darauf, dass seine Frau diese Ehrlichkeit richtig deutet und seine kritische Haltung gegenüber dem christlichen Glauben respektiert.

Viele Jahre später, am 17. September 1942, schreibt die älteste Tochter Inge Scholl an den katholischen Schriftsteller Theodor Haecker, dem wir in München im Umfeld von Sophie und Hans Scholl begegnen werden: »Mein Vater ist leider kein Christ.« Er habe seit seiner Jugend keine Kirche mehr besucht, wenngleich er das Große und Edle im Christentum anerkenne. Im April 1941 hatte Robert Scholl seiner Tochter Sophie für deren Glückwünsche zum fünfzigsten Geburtstag mit dem Hinweis gedankt: »Bestimmt bin ich auch in künftigen Lebensjahren noch der gleiche Sucher, der ich immer war …« Die Diakonisse Lina Müller und der Sucher Robert Scholl werden bald entdeckt haben, dass sie zentrale christliche Wahrheiten unterschiedlich beurteilten: voll gläubiger Gewissheit die eine, mit Skepsis und Zweifeln der andere. In den Wochen und Monaten nach der Eheschließung erzählen ihre Briefe davon, dass ihre Liebe den Respekt vor der Überzeugung des anderen einschließt. Robert Scholl muss keine Floskeln bemühen, an deren Sinn er nicht glaubt.

Und die fromme Lina Scholl erzählt frohen Herzens und ohne Scheu von ihrer Liebe und dem, was aus ihrer Sicht dieser Beziehung den krönenden Glanz verleiht: »Unsere Urlaubswoche war doch recht schön … Ich bin so froh an Dir und liebe Dich über alles Irdische. Gott muss uns freilich über alles gehen und darf nicht vergessen werden, sonst fehlt auch der höchsten, irdischen Liebe der Adel. Ich durfte ja bei Dir meiner Liebe Ausdruck geben in so mancher Weise und wir durften uns ungestört genießen.« Wenn Robert Scholl übers Wochenende Urlaub bekam und Lina Scholl wieder einmal das Bett mit ihm teilen konnte, verzichtet sie ohne Skrupel auf den üblichen Kirchgang und schreibt ihm schon vorweg, »am Sonntag dürfen wir liegen bleiben«.

Am 21. Januar 1917 verrät Lina Müllers Brief, dass ihre Liebe schon Frucht trägt: »Mir gehts Gott Lob ganz gut, ich bin gar nicht müde und merke nichts von der kostbaren Gabe, die ich in mir trage. Gott erhalte uns Drei in unserm Glück und segne uns zeitlich und ewig.« Die Schwangere muss nicht mehr den Haushalt des Schwiegervaters führen, sondern darf sich bei ihren Eltern verwöhnen lassen. Ihren Mann beruhigt sie Anfang Februar: »Mir gehts ganz gut, es ist alles in Ordnung. Ausruhen kann ich reichlich, morgens darf ich nicht zuerst aufstehen, das leidet Mutter absolut nicht.« Der Tag vergeht ihr etwas zu langsam, ein wenig Beschäftigung ist erwünscht: »Nachher gehe ich in die Stadt, Leberwürste zu holen auf morgen Mittag. Ich habe immer Appetit, dies reine Gefühl ist mir fast neu … Wir sind täglich dankbar, dass wir so satt werden dürfen in dieser Zeit des Mangels …« Sie weiß: Für viele andere Menschen in Deutschland ist der »Rübenwinter« noch nicht vorbei.

Der Ehemann kennt seine Frau. Als es ihr Mitte März nicht so gut geht, schreibt er ihr: »Mein liebes, gutes Linäle! Deine Erkrankung macht mich recht besorgt. Wenns nur nicht schlimm wird. Lass Dich jetzt auch einmal von andern pflegen.« Umgekehrt spricht aus den Briefen seiner Frau die Sorge, dass ihr Mann permanent mehr als seine Pflicht tut. »Du arbeitest zu lang abends, das ist nicht gut für Dich«, heißt es im April 1917. Gegen Ende des Monats hat Lina Scholl fünf Nächte nacheinander den gleichen Traum: »Eine kurze Zeit hatte ich Dich und Deine ganze Liebe, dann war alles vorüber, ich konnte Dich nicht mehr erreichen, so sehr ich mich anstrengte. Ich glaube, dass unser Fernsein daran schuld ist.«

Am 27. Mai 1917 ist ein Treffen der Eheleute in Stuttgart geplant: »Die Zeit bis Donnerstag ist nur noch kurz. Ich freue mich sehr, wieder einige Stunden bei Dir sein zu können. Es gibt auch noch manches zu besprechen.« Als sich die beiden am Donnerstag, dem 31. Mai, tatsächlich in Stuttgart trafen, wussten sie, dass sich zwei Tage später ihr Leben tiefgreifend ändern würde.

Auf den 2. Juni 1917 ist die Urkunde ausgestellt, in der Robert Scholl zum »Schultheißenamtsverweser« der Gemeinde Ingersheim/Altenmünster an der Jagst, Oberamt Crailsheim, eingesetzt wird. (Im Jahre 1940 wurde sie in die Stadt Crailsheim eingemeindet.) Eine Übergangslösung, nachdem die Verwaltung den bisherigen Schultheiß, auch Ortsvorsteher und ab 1930 generell Bürgermeister genannt, wegen Unfähigkeit in den vorzeitigen Ruhestand versetzt und sich an den kompetenten Verwaltungspraktikanten Robert Scholl erinnert hatte. Der wird keine Sekunde gezögert haben, diese Chance für eine Zukunft jenseits des Krieges zu ergreifen, während immer noch Soldaten die Felder und Hügel Europas mit ihrem Blut tränkten. Seine zukünftigen Vorgesetzten hatten offensichtlich von der Militärverwaltung in Ludwigsburg befriedigende Auskünfte erhalten, als sie Robert Scholl für die zivile Verwaltung anforderten: Der Sechsundzwanzigjährige war im Lazarett in den Bereichen Organisation und Verwaltung tätig, intelligent, voller Arbeitseifer und längst kein Anfänger mehr. »Ich freue mich so, wenn diese Trennungszeit einmal wirklich zu Ende geht«, schreibt Lina Scholl ihrem Mann am 6. Juni 1917. Sie hatte allen Grund dazu.

INGERSHEIMJuni 1917 bis Dezember 1919

Am 11. August 1917 wurde aus dem Zweier-Bund eine Familie: In der ersten gemeinsamen Wohnung in Ingersheim, Am Schollenberg 6, im ersten Stock, brachte Lina Scholl eine Tochter zur Welt. Sie wurde auf den Namen Inge getauft. Dass noch viele Geschwister folgen sollten, war für die Eltern fest eingeplant, zumal das berufliche Provisorium sich bald als dauerhaft erwies. Als am 12. September die reguläre Wahl des Ortsvorstehers anstand, war Robert Scholl der einzige Kandidat und wurde mit 121 von 122 Stimmen gewählt. Der Sechsundzwanzigjährige hatte in den wenigen Monaten seit Juni die Bevölkerung überzeugt, für die kleine Schwaben-Gemeinde der Richtige an der Spitze zu sein.

Politik in Ingersheim im dritten Jahr des großen Krieges bestand darin, den Menschen das Überleben zu sichern. Die Getreideernte lag im Sommer 1917 rund fünfzig Prozent unter dem Vorkriegsniveau. Außer an Nahrungsmitteln fehlte es an Kleidern und Schuhen. Die Industrie-Produktion brach zusammen, weil der Nachschub an Rohstoffen und Energie gegen null sank und jeder halbwegs verwendungsfähige Mann aufs Schlachtfeld beordert wurde. Trotzdem waren die Kriegs- und Eroberungsziele, die die deutsche Propaganda 1917 anpeilte, maßloser als je zuvor, von Belgisch-Kongo bis zum Baltikum.

Als für die kleine Familie das erste Weihnachtsfest kam, zeigte sich Lina Scholls Schwester Elise großzügig und spendete von ihrer Aussteuer. »Elise hat mir geschrieben, ich soll Euch von ihrem Weißzeug schicken«, schrieb Sophie Müller aus Künzelsau an Tochter und Schwiegersohn in Ingersheim, »für heute schicke ich 4 Leintücher. … Nun wünschen wir Euch recht gesegnete Weihnachten. Seid recht herzlich gegrüßt von Euren dankbaren Eltern.« Und die stolze Großmutter fügte hinzu: »Kuss der lieben Inge.«

Dreizehn Monate später war wieder große Freude bei Eltern und Großeltern. Am 22. September 1918 wurde in der Wohnung ein Sohn geboren und am 31. Oktober in der Matthäuskirche von Ingersheim auf den Namen Fritz Hans getauft. Hans wurde sein Rufname. Die Gemeinde begrüßte den ersten Sohn des Schultheißen mit Böllerschüssen. Großmutter Müller trennte sich in den folgenden Monaten ebenfalls von einigen Wäsche-Stücken, wie ein Brief an Lina Scholl zeigt: »Du bekommst von mir die weißen Bettjacken – für mich sind die farbigen gut genug, zum Kranksein und zum Sterben braucht man nicht gerade weiße Bettjacken.« Sophie Müller hatte sich mit fünfundsechzig Jahren ihren pragmatischen Blick auf das Leben bewahrt.

Im Frühjahr 1918 hatte General Erich Ludendorff gegen alle militärische und diplomatische Vernunft durchgesetzt, dass die deutschen Truppen auf breiter Front im Norden Frankreichs eine militärische Offensive starteten. Es war die letzte deutsche »Karte« in diesem Krieg. Was geschieht, wenn die Offensive nicht den Durchbruch bringt, wurde Ludendorff von einem Politiker gefragt. Seine Antwort: Dann muss Deutschland eben zugrunde gehen. Die »letzte Karte« stach nicht. Am 8. August 1918 brach die deutsche Front unter dem vereinten Ansturm der Alliierten total zusammen. Aber erst Ende September, als die Situation endgültig aussichtslos und kostbare Zeit verloren war, machte sich General Ludendorff davon und schob alle Verantwortung der zivilen Regierung zu, die von den Militärs so lange mit allen Mitteln desavouiert und getäuscht worden war. Es gab keine Alternative mehr: Deutschland bat die Alliierten um einen Waffenstillstand.

Am 22. Oktober streikten in Friedrichshafen am Bodensee rund dreihundert Arbeiter der Motorenfabrik Maybach, um ihrer Forderung nach »Brot und Frieden« Nachdruck zu verleihen. Aber sie riefen auf ihrem Protestzug durch die Straßen auch »Der Kaiser ist ein Lump!« und »Hoch die deutsche Republik!«. In Kiel meuterten die Matrosen; in Wilhelmshaven übernahm ein Matrosenrat die Macht über die Stadt, den größten Stützpunkt der deutschen Flotte. Zwischen Nordsee und Alpen verschwanden Könige und Fürsten über Nacht von ihren Thronen. Kolonnen von Arbeitern, Matrosen, städtischen Bediensteten und Soldaten marschierten durch die Straßen, besetzten Rathäuser und Polizeistationen; überall im Land bildeten sich Arbeiter- und Soldatenräte als Zentren der Selbstverwaltung. Täglich versammelten sich größere Massen in den Straßen und auf den Plätzen, um ihrer Wut auf die Regierenden und dem Verlangen nach sofortigem Ende des Krieges Ausdruck zu geben. Die Verhandlungen um einen Waffenstillstand zogen sich hin. Nur der Kaiser in Berlin hatte – wie so oft – nichts begriffen und schwadronierte noch in der ersten Novemberwoche davon, unter seiner Führung werde sich das Blatt wenden.

Am Vormittag des 9. November 1918 trat der SPD-Abgeordnete Philipp Scheidemann auf den Balkon des Berliner Reichstags. Eine unübersehbare Menschenmenge hatte sich versammelt, wollte endlich wissen, wie es weiterging, und verlangte Rechenschaft von den Verantwortlichen. Es fehlte nur ein Funke, und die ungeheure Spannung würde sich in Straßenkampf und Bürgerkrieg entladen. Bevor die staatliche Ordnung in der Metropole ganz aus den Fugen geriet, schuf Scheidemann auf eigene Verantwortung Fakten: »Der Kaiser hat abgedankt«, rief er der Menge zu, tosender Jubel. »Es lebe das Neue! Es lebe die Deutsche Republik.«

Schon am Morgen hatte Prinz Max von Baden, Reichskanzler von Kaisers Gnaden, mit seiner Regierung abgedankt und die Regierungsgewalt dem SPD-Politiker Friedrich Ebert, als dem neuen Reichskanzler, übertragen. Wilhelm II. brauchte bis zum Abend, um endlich in Richtung Niederlande aufzubrechen. Am nächsten Tag, dem 10. November 1918, unterzeichneten die deutschen Abgesandten in Paris einen Waffenstillstandsvertrag. Im September 1918 hatte der deutsche Historiker Friedrich Meinecke an einen Freund geschrieben: »Wir hätten im Laufe des Krieges wiederholt den Verständigungsfrieden haben können, wenn nicht die maßlosen Ansprüche des alldeutsch-militaristisch-konservativen Konzerns ihn unmöglich gemacht hätten. Es ist furchtbar und tragisch, dass dieser Konzern erst durch die Niederlage des ganzen Staates gebrochen werden konnte.« Der kleine Verwaltungspraktikant und Sanitäter Robert Scholl hatte solche Einsichten schon im Februar 1917, als er seiner Frau mitteilte, die deutsche Niederlage sei so unausweichlich wie begrüßenswert.

Doch selbst als endlich die Waffen schwiegen, gehörte Robert Scholl mit seiner Einsicht über die verdiente deutsche Niederlage zu einer Minderheit. Der November 1918 war noch nicht ganz herum, da schrieb der achtunddreißigjährige Major im Oberkommando des Heeres, Ludwig Beck, nach Hause: »Im schwersten Augenblick des Krieges ist uns die … von langer Hand vorbereitete Revolution in den Rücken gefallen.« Ludwig Beck ließ Jahre später als Verschwörer gegen Adolf Hitler und das NS-Regime am Abend des 20. Juli 1944 sein Leben. In diesen trüben Novembertagen und noch viele Jahre danach fühlte er wie der Gefreite Adolf Hitler, der die Nachricht vom Ende des Krieges als »die entsetzlichste Gewissheit« seines Lebens empfand und im Lazarett einen Weinkrampf bekam.

13,2 Millionen deutscher Männer waren zwischen 1914 und 1918 zum Kriegsdienst eingezogen worden. Mehr als die Hälfte von ihnen wurde getötet (2,4 Millionen) oder dauerhaft verwundet (6,3 Millionen). Insgesamt starben im Ersten Weltkrieg knapp 9 Millionen Soldaten. Wer die Niederlage auch nur als Möglichkeit in den Blick nahm, konnte der Frage »Wofür alle diese Toten, all dieses Leid?« nicht ausweichen. So viel sinnloses Sterben! Das war kaum auszuhalten. Ludwig Beck, Adolf Hitler und Millionen von Soldaten, die überlebt hatten, weigerten sich, diese Frage auch nur zuzulassen. Mit der Parole »Im Felde unbesiegt« kehrten sie in die Heimat zurück; voller Hass auf die demokratischen Politiker, die der kämpfenden Truppe in den Rücken gefallen seien und das Vaterland damit um Sieg und Ehre gebracht hätten. Die »Legende vom Dolchstoß«, in Wahrheit eine Lüge, wurde zum deutschen Mythos: Die Militärs, die ihre Mannschaften immerzu in »letzte Schlachten«, in Tod und Niederlage geführt hatten, waren die Helden. Die Zivilisten, die nach vier Kriegsjahren am Verhandlungstisch die Waffen zum Schweigen brachten, wurden als »Novemberverbrecher« gebrandmarkt.

Die Bürger forderten nur eins von der neuen Regierung: Wiederherstellung der Ordnung im Land. Reichskanzler Friedrich Ebert, Demokrat durch und durch, wusste: Wenn ihm das nicht gelang, war die parlamentarische Demokratie in Deutschland tot, bevor sie je richtig geatmet hatte. So verbündete er sich zum Schutz des neuen Staates mit jenen, die die Republik verachteten: den Führern des Heeres und den sogenannten Freikorps, die – mit Waffen und Legalität ausgestattet – zwischen November 1918 und Frühjahr 1919 gegen Spartakisten und Streikende, Utopisten und Revolutionäre einen brutalen Terror-Kampf führten. Wobei die Radikalen ihrerseits teilweise vor Gewalt nicht zurückschreckten.

Der Staat, der aus den blutigen Wirren einer Niederlage hervorging, vom Start weg mit einer Lügen-Hypothek belastet, ist als Weimarer Republik in die Geschichte eingegangen. Im Rückblick als »Demokratie ohne Demokraten« gescholten, als bloßer Vorläufer von Führerstaat und Nazi-Diktatur abgewertet, wird allzu leicht übersehen, was überzeugte Demokraten an Eigenständigem zustande brachten – allen widrigen Umständen zum Trotz.

Es ist wert, daran zu erinnern: dass am 19. Januar 1919 eine ordentliche Wahl zur Nationalversammlung stattfand, in der die demokratischen Parteien – als stärkste die SPD – eine Mehrheit hatten; dass die Abgeordneten, in Weimar versammelt, im Februar den Sozialdemokraten Friedrich Ebert zum Reichspräsidenten wählten. Dann rang diese Nationalversammlung über Wochen und Monate hinweg darum, der neuen Republik eine gute Verfassung zu geben und die Einheit des Staates zu bewahren. Der Kraftakt gelang. Die Verfassung wurde mit 262 zu 75 Stimmen verabschiedet und trat am 11. August 1919 in Kraft. »Das Deutsche Reich ist eine Republik«, hieß der strahlende Satz zum Auftakt, und die Fahne der Republik war Schwarz-Rot-Gold. Damit stellte sie sich in die Tradition der demokratischen Revolutionäre von 1848, die unter diesen Farben gegen die Willkürherrschaft von Königen und Fürsten auf die Barrikaden gegangen waren. Im Sommer 1920 wählten erstmals in der deutschen Geschichte Männer und Frauen gleichberechtigt ein deutsches Parlament, und eine Regierung bildet sich, die nicht von Kaisers Gnaden abhängig war. Mehr als ein Anlass, stolz zu sein. Das Erbe allerdings, mit dem die demokratischen Politiker fertig werden mussten, war bleischwer.

Am 28. Juni 1919 hatte eine Abordnung der Weimarer Nationalversammlung im Spiegelsaal von Versailles einen Friedensvertrag unterzeichnet, der Deutschlands Niederlage im Ersten Weltkrieg besiegelte. Es war der gleiche Saal, wo 1871 die deutschen Fürsten – den damals besiegten Franzosen zum Hohn – das Deutsche Kaiserreich ausgerufen hatten. Der Vertrag von Versailles bedrückte die besiegten Deutschen mit Reparationszahlungen ohne Ende; sein Votum von Deutschlands »Alleinschuld« am Ersten Weltkrieg ist ungerecht. Aber es gab keine Handlungsalternative für die junge Demokratie. Die Verantwortung für die Niederlage trotz aller Bedenken und berechtigten Einwände auf sich zu nehmen und auf zukünftige Verhandlungen zu setzen, war eine patriotische Tat. Doch die radikalen politischen Kräfte in Deutschland, vor allem auf der rechten Seite des Parteienspektrums, hetzten nur verstärkt gegen die »Novemberverbrecher« als »Erfüllungspolitiker«, die nun auch für den »Schandvertrag« verantwortlich seien.

Robert Scholl wird die oftmals verworrene, widersprüchliche Entwicklung im Frieden nicht weniger interessiert verfolgt haben als im Krieg. Seine Arbeit als Ortsvorsteher bestand weiterhin darin, den Mangel gerecht zu verwalten. Er muss die Schwierigkeiten gut gemeistert haben, und es sprach sich herum. Im Herbst 1919 überzeugte der Lehrer Ernst Bohnet, Sozialdemokrat und Vorsitzender des Arbeiter- und Bauernrats von Forchtenberg, Robert Scholl, in dem mittelalterlichen Städtchen am Kocher bei der Wahl für den Posten des Ortsvorstehers anzutreten.

Im November 1918 hatten sich überall im Land Räte gebildet, um Gemeinden und Städte beim revolutionären Übergang von der Monarchie zur Republik demokratisch zu verwalten. Die meisten waren keineswegs Horte von Radikalität und Anarchie und wurden im Laufe des Jahres 1919 von ordentlich gewählten Organen abgelöst. In Forchtenberg hatte es der Arbeiter- und Bauernrat zum 1. Oktober endlich geschafft, dass der bisherige Ortsvorsteher, dessen »Verfehlungen schwerster Art« im Amt aktenkundig waren, seinen Posten räumte. Die Neuwahl des Schultheißen – so die traditionelle Bezeichnung – wurde auf den 19. Oktober 1919 festgesetzt.

Vier Kandidaten stellten sich zur Wahl. Der Sozialdemokrat Ernst Bohnert warb für seinen Kandidaten, den parteilosen Robert Scholl. Die Auszählung am Wahlabend ergab von 295 gültigen Stimmen 85 für Robert Scholl; für seine Gegner je 78, 75 und 57 Stimmen. Das war eine knappe relative Mehrheit für den Sieger, aber dem Wahlrecht war damit Genüge getan. Für Familie Scholl mit den beiden Kindern Inge und Hans würde ein neuer Abschnitt beginnen, auch wenn der Umzug nicht ins Unbekannte führte. Lina Scholls Vorfahren väterlicherseits hatten durch Generationen als angesehene Handwerker in Forchtenberg gelebt; immer noch gab es dort Verwandtschaft. Im Dezember 1919 verließen die Scholls Ingersheim. Die Amtswohnung im Forchtenberger Rathaus, direkt an der Hauptstraße gelegen, wurde zum neuen Heim.

Als Robert Scholl im März 1920 offiziell als Ortsvorsteher von Ingersheim verabschiedet wurde, bekam der knapp Achtundzwanzigjährige ein glänzendes Zeugnis ausgestellt: Er habe sein Amt mit großer Sachkenntnis, mit Fleiß und Tatkraft zur vollen Zufriedenheit ausgefüllt. Besonders hervorgehoben wurden sein freundliches Wesen und der solide Charakter. Er sei eingetreten für gesunden Fortschritt und soziale Fürsorge, immer bemüht, dem Interesse der Gemeinde und dem Wohl der Einwohnerschaft zu dienen. Kurzum: Robert Scholl habe sich in Ingersheim allgemeiner Beliebtheit erfreut.

Dem so Gelobten wird dieses Zeugnis wie Balsam gewesen sein. Denn als er zeitgleich offiziell in sein neues Amt als Schultheiß von Forchtenberg eingeführt wurde, hatte Robert Scholl an seiner neuen Wirkungsstätte schon schmerzhafte Erfahrungen hinter sich.

FORCHTENBERGJanuar 1920 bis Juni 1930

Nach zehn Jahren als Stadtschultheiß von Forchtenberg schilderte Robert Scholl im Dezember 1929 in einem »Rechenschaftsbericht« die Anfänge: »Als ich mein Amt hier antrat, bestand eine fast unlösbare Verfeindung fast durch die ganze Gemeinde hindurch. Überall Erregung, Kampf und Hass. Ich war daher in erster Linie bemüht, für Beruhigung in der Bürgerschaft und für einen Ausgleich der Gegensätze zu wirken.« Die Gegensätze hatten sich sechs Tage nach der Wahl an seiner Person festgemacht. Am 25. Oktober 1919 legten Forchtenberger Bürger schriftlich Widerspruch gegen das Wahlergebnis ein. Es sei nicht korrekt zustande gekommen und vor allem habe Robert Scholl verschwiegen, dass er »mit hiesigen Familien nahe verwandt« sei. Kurzum: Die Wahl sei ungültig.

Noch am gleichen Abend tagte der Gemeinderat und erklärte einmütig, »von der Korrektheit des Wahlverfahrens und der ganzen Wahlhandlung überzeugt« zu sein. Die Widersprüchler wurden mit deftigen Worten abgeschmettert: ordinär, charakterlos, erbärmlich, niederträchtig und gewissenlos seien sie und wollten »das Gemeindeinteresse aufs gröbste und unverantwortlichste beschädigen«. Das Oberamt in Öhringen schloss sich diesem Urteil an und bat den Gewählten, unverzüglich »mitzuteilen, ob Sie die Wahl annehmen«. Am 3. November 1919 schrieb Robert Scholl zurück: »Ich nehme die Wahl an.« Er war keiner von denen, die vor Herausforderungen zurückschreckten. Lag doch der Antrieb, das ihm wohlgesinnte Ingersheim (gut 300 Einwohner) zu verlassen, in dem ehrgeizigen Ziel, aus dem abgelegenen, altersgrauen Forchtenberg mit seinen 850 Bewohnern eine moderne, prosperierende Gemeinde zu gestalten.

Doch zuerst einmal vergrößerte sich die Familie. Die Kinder Inge, zweieinhalb, und Hans, anderthalb Jahre alt, hatten sich kaum in die neue Umgebung eingelebt, da wurde am 27. Februar 1920 in der Rathauswohnung im ersten Stock Elisabeth Scholl geboren; meist Liesl oder auch Lisl genannt. Schon im Jahr darauf kam als viertes Kind und drittes Mädchen am 9. Mai 1921 Lina Sofie – so steht es in der Geburtsurkunde – im Rathaus zur Welt und wurde am 10. Juli in der barocken Michaelis-Kirche getauft. Sofie – mit »f« und unterstrichen – sollte ihr Rufname sein, und so haben es in der Regel alle für die nächsten zwanzig Jahre gehalten, auch sie selbst. Die Eltern und die älteste Schwester Inge blieben dabei – aber Sofie selbst hat sich ungefähr nach dem zwanzigsten Lebensjahr immer öfter »Sophie« genannt. So soll es von nun an sein, nur in Originalzitaten aus Briefen wird es bei ihrem Taufnamen bleiben.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!