8,49 €

Mehr erfahren.

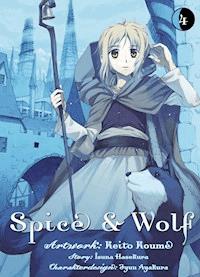

- Herausgeber: JNC Nina

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Spice & Wolf (Deutsche Light Novel)

- Sprache: Deutsch

Für seinen Getreidehandel verschlägt es den reisenden Kaufmann Lawrence in das Dorf Pasloe, wo gerade ein großes Erntefest zu Ehren der Erntegottheit Holo abgehalten wird. Als Lawrence an diesem Abend seinen Wagen inspiziert, muss er feststellen, dass es sich dort ein höchst merkwürdiges Mädchen bequem gemacht hat. Die junge Frau stellt sich als Holo der Weise Wolf vor – glaubwürdig, wenn man ihre zuckenden Wolfsrohren und ihren seidig langen Schwanz betrachtet. Doch was könnte eine Erntegottheit wie sie nur von einem einfachen Kaufmann wie ihm wollen? Des ländlichen Lebens als Erntegöttin überdrüssig, bittet Holo Lawrence, sie auf eine Reise gen Norden mitzunehmen, um nach Jahrhunderten endlich in ihre geliebte Heimat zurückzukehren. Das lässt den einsamen Kaufmann von einem klugen Handel träumen: Eine Erntegottheit in seinem Wagen könnte ihm schließlich den langgehegten Wunsch eines echten Geldsegens bringen …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 301

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Cover

Farbseiten

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Epilog

Nachwort

Über JNC Nina

Impressum

Orientierungsmarken

Farbseiten

Inhaltsverzeichnis

Prolog

In diesem Dorf sagt man, wenn sich die reifen Weizenähren im Wind wiegen, dass ein Wolf durch sie hindurchlaufe. Denn in den sich bewegenden Halmen der Weizenfelder ist die Gestalt eines laufenden Wolfes erkennbar. Wenn der Wind zu stark ist und die Halme umgeweht werden, sagt man, dass der Wolf sie zertrampelt habe. Und wenn die Ernte schlecht ausfällt, heißt es, dass der Wolf sie gefressen habe.

Das waren zwar schöne Redewendungen, aber sie hatten auch eine lästige Seite an sich, die sie verunstaltete, fand sie. In letzter Zeit waren diese Redewendungen jedoch zu modischen Ausdrücken verkommen, und es gab nur noch wenige, die sie mit der gleichen Vertrautheit und Ehrfurcht gebrauchten wie früher.

Obwohl sich der Herbsthimmel, der zwischen den sich wiegenden Weizenhalmen zu sehen war, seit Hunderten von Jahren nicht verändert hatte, hatten sich die Zustände unter ihm gewandelt.

Die Dorfbewohner, die von Jahr zu Jahr den Weizen anbauten, lebten bestenfalls siebzig Jahre. Vielleicht wäre es für sie schlimmer, wenn sich jahrhundertelang nichts verändern würde. Womöglich war es deshalb nicht mehr nötig, dass sie ihr altes Versprechen einhielt, dachte sie. Für sie war hier jedenfalls kein Platz mehr, dessen war sie sich sicher.

Weil sich die Berge im Osten erhoben, zogen die Wolken über dem Dorf zumeist nach Norden. Sie verfolgte die treibenden Wolken, dachte an ihre Heimat weit jenseits der Wolken und seufzte. Als sie ihren Blick vom Himmel wieder auf die Felder richtete, fiel er auf ihren prächtigen Schwanz, der knapp über ihrer Nase zuckte. Da sie nichts Besseres zu tun hatte, machte sie sich daran, ihn zu pflegen.

Der Herbsthimmel war weit und klar. Auch dieses Jahr war bald wieder Erntezeit und viele Wölfe würden durch die Weizenfelder laufen.

„Sind das alle?“

„Ja, exakt siebzig an der Zahl. Vielen Dank.“

„Ich habe zu danken! Du bist der Einzige, der so tief zu uns in die Berge kommt, Lawrence. Du bist uns eine große Hilfe!“

„Ah, aber für meine Mühe bekomme ich wirklich schöne Felle. Ich komme wieder!“, tauschte Lawrence die üblichen Höflichkeiten mit seinem Kunden aus.

Dass er das tief in den Bergen gelegene Dorf verlassen hatte, war nun mehr als fünf Stunden her. Die Sonne war gerade im Begriff aufzugehen, als er aufgebrochen war, und nun war es schon Mittag, als er aus den Bergen in die Ebene hinabstieg.

Das Wetter war gut. Es war windstill. Ein perfekter Tag, um auf dem Pferdewagen vor sich hinzudösen, während er über die Felder zog. Es kam ihm völlig widersinnig vor, dass er vor Kurzem erst den Eindruck hatte, der Winter nähere sich.

Es war Lawrence’ siebtes Jahr als reisender Händler. Er war inzwischen fünfundzwanzig Jahre alt, saß auf dem Kutschbock seines Wagens und gähnte genüsslich. Da weder hohe Gräser noch Büsche am Wegesrand wuchsen, genoss er eine prächtige Aussicht und konnte bis weit in die Ferne sehen. Ganz am Rande seines Sichtfeldes erkannte er eine Abtei, die vor ein paar Jahren errichtet worden war.

Er wusste nicht, was für ein junger Adliger dort untergebracht worden war, aber für einen solch abgelegenen Ort war das Mauerwerk des Gebäudes prächtig und verfügte erstaunlicherweise sogar über ein eisernes Tor. Lawrence erinnerte sich daran, dass etwa zwanzig Mönche dort lebten, die von einer ähnlichen Anzahl an Dienern unterstützt wurden.

Als das Kloster gebaut worden war, hatte Lawrence darauf gehofft, neue Kunden zu gewinnen, aber die Mönche waren anscheinend imstande, sich selbst zu versorgen, ohne sich um unabhängige Händler zu sorgen, also waren seine Hoffnungen zerplatzt.

Zugegeben, die Mönche lebten einfach und bestellten ihre Felder, weshalb ein Handel mit ihnen nicht besonders profitabel sein würde. Auch regte zum Denken an, dass sie ihn wahrscheinlich um Spenden bitten und ihre Rechnungen unbezahlt lassen würden. Für einen einfachen Handel waren sie schlechtere Geschäftspartner als Diebe. Dennoch gab es Zeiten, in denen der Handel mit ihnen durchaus seine praktischen Seiten hatte.

Mit leichter Wehmut blickte Lawrence in Richtung des Klosters, doch dann verengten sich seine Augen, denn aus der Richtung des Klosters winkte ihm jemand zu.

„Wer mag das sein?“

Ein Diener schien es nicht zu sein, da diese dunkelbraune Arbeitskleidung trugen. Die ihm zuwinkende Gestalt aber war in graue Tücher gehüllt. Sich die Mühe zu machen und dorthin zu gehen, war lästig, aber die Gestalt zu ignorieren, könnte die Sache im Nachhinein noch viel schlimmer machen. Also wendete Lawrence sein Pferd widerwillig in Richtung der Gestalt.

Als diese merkte, dass Lawrence in ihre Richtung kam, hörte sie auf zu winken, machte aber keine Anstalten, sich ihm zu nähern, sondern wartete stattdessen auf die Ankunft des Wagens. Es war nicht das erste Mal, dass eine Person, die im Dienste der Kirche stand, Lawrence mit Arroganz begegnete, aber er war nicht in Stimmung, jede dieser Respektlosigkeiten persönlich zu nehmen.

Als er sich in aller Ruhe der Abtei näherte, wurde die Gestalt deutlicher, und er stieß unwillkürlich aus: „Ein Ritter?“

Zuerst tat er die Idee als lächerlich ab, aber als er näher kam, erkannte er, dass es sich in der Tat um einen Ritter handelte. Die graue Kleidung war nämlich in Wirklichkeit eine silberne Rüstung gewesen.

„Du da! Was hast du hier zu suchen?“

Für ein Gespräch waren sie noch zu weit voneinander entfernt, weshalb der Ritter zu ihm herüberschrie. Er hielt es anscheinend nicht für nötig, sich vorzustellen, und ging davon aus, dass es offensichtlich wäre, wer er war.

„Mein Name ist Lawrence. Ich bin ein reisender Händler. Benötigt Ihr meine Dienste?“

Die Abtei lag nun direkt vor ihm, so nah, dass er sogar die Knechte zählen konnte, die auf den Feldern im Süden schufteten. Er bemerkte auch, dass der Ritter vor ihm nicht der Einzige war. Auf der anderen Seite der Abtei stand noch ein weiterer Ritter. Hielten sie möglicherweise Wache?

„Ein reisender Händler? In der Richtung, aus der du kommst, gibt es keine Stadt“, behauptete der Ritter hochmütig und schwellte seine Brust, als wolle er das rote Kreuz zur Schau stellen, das dort eingraviert war.

Aber der Mantel, der am Schulterschutz seiner Rüstung befestigt war, war mausgrau und deutete auf einen Ritter von niedrigem Rang hin. Auch sein goldblondes Haar war anscheinend vor Kurzem erst geschnitten worden, und sein Körper wirkte nicht so, als hätte er schon viele Schlachten geschlagen. Demnach rührte sein Stolz wahrscheinlich daher, dass er gerade erst zum Ritter ernannt worden war. Es war wichtig, mit solchen Männern vorsichtig umzugehen. Sie neigten dazu, übermütig zu werden.

Anstatt unverzüglich zu antworten, holte Lawrence einen Lederbeutel aus seiner Brusttasche und löste langsam die Schnur, mit der er verschlossen war. In ihm befanden sich Bonbons aus kristallisiertem Honig. Er nahm eines heraus und steckte es sich in den Mund, dann streckte er dem Ritter den geöffneten Beutel entgegen.

„Darf ich Euch eines anbieten?“

„Hm“, gab der Ritter von sich. Er zögerte einen Moment, doch dann gewann sein Verlangen nach den süßen Bonbons. Dass zwischen seinem ersten Nicken und dem Moment, in dem er tatsächlich ein Honigbonbon aus dem Beutel nahm, eine ganze Weile verging, mag wohl an seinem ritterlichen Eigensinn gelegen haben.

„Eine halbe Tagesreise östlich von hier gibt es ein kleines Dorf in den Bergen. Ich habe dort mit Salz gehandelt und bin nun auf dem Rückweg.“

„Ah. Und trotzdem ist dein Wagen voll beladen. Ist das auch Salz?“

„Nein, es sind Pelze. Schaut“, bedeutete ihm Lawrence, drehte sich um, und hob die Plane hoch, die seine Ladung bedeckte. Ein Bündel prächtiger Marderfelle lag darunter. Sie waren sicher genauso viel wert, wie der Ritter in einem ganzen Jahr verdiente.

„Hm. Und das?“

„Ah, das ist Weizen, den ich im Dorf bekommen habe.“

Die Weizengarbe, die in einer Ecke neben dem Pelzberg lagerte, war in dem Dorf geerntet worden, in dem Lawrence sein Salz gehandelt hatte. Er widerstand Frost und war resistent gegen Insekten. Deshalb plante Lawrence, ihn im Nordwesten zu verkaufen, wo die Ernten schwere Frostschäden erlitten hatten.

„Hm. Nun gut. Du kannst passieren.“

Die Aussage war recht unverschämt für jemanden, der Lawrence vorhin so selbstherrlich herbeigerufen hatte, aber wenn Lawrence nun kleinlaut zustimmen würde, wäre er als Händler durchgefallen.

„Was ist denn vorgefallen, dass man hier Ritter postiert hat? Für gewöhnlich trifft man Euch hier doch nicht an?“

Der Ritter legte bei dieser Frage die Stirn in Falten, die sich weiter vertieften, als sein Blick erneut auf den Beutel mit den Honigbonbons fiel.

Jetzt saß er wirklich in der Falle. Lawrence löste den Schnurverschluss des Beutels, nahm ein weiteres Bonbon heraus und reichte es dem Ritter.

„Mmm ... Köstlich! Dafür muss ich dir danken.“

Der Ritter zeigte Raison. Lawrence neigte dankend den Kopf und setzte sein bestes Händlerlächeln auf.

„Es gehen Gerüchte um, dass ein großes heidnisches Fest bevorsteht. Daher sind wir mit der Bewachung der Abtei betraut worden. Weißt du etwas über dieses Fest?“

Wenn sein Gesicht auch nur einen Hauch seiner Enttäuschung über die Erklärung verraten hätte, hätte man sein Schauspiel ruhig eine drittklassige Vorstellung nennen dürfen. Lawrence aber setzte nur einen nachdenklichen Gesichtsausdruck auf und antwortete: „Darüber weiß ich leider nichts.“ Natürlich war das eine riesige Lüge, aber da der Ritter in seiner Annahme ohnehin genauso irrte, war es nicht so schlimm.

„Dann wird es wohl wirklich im Geheimen abgehalten. Diese Heiden sind eine Horde Feiglinge.“ Der Ritter war so ahnungslos, dass es schon amüsant war, aber Lawrence stimmte ihm zu, ohne ihn auf seinen Irrtum hinzuweisen, und verabschiedete sich.

Der Ritter nickte ihm zu und bedankte sich nochmals für die Honigbonbons.

Sie hatten ihm sicherlich ausgezeichnet geschmeckt. Ritter von niedrigem Rang konnten sich solche Leckereien kaum leisten, denn sie mussten den Großteil ihres Gehaltes für Ausrüstung und Reisekosten aufwenden. Selbst ein Schusterlehrling lebte ein besseres Leben. Es lag sicher schon eine Weile zurück, dass der Ritter etwas Süßes gegessen hatte.

Nicht, dass Lawrence die Absicht gehabt hätte, ihm noch ein Bonbon zu geben.

„Hm, ein heidnisches Fest also?“, wiederholte Lawrence die Worte des Ritters mit einem Schmunzeln, als er das Kloster weit hinter sich gelassen hatte. Er hatte schon so eine Ahnung, wovon der Ritter gesprochen hatte. Genau genommen wusste mit Sicherheit jeder aus dieser Gegend davon.

Ein heidnisches Fest war es allerdings keinesfalls. Die wahren Heiden lebten nämlich viel weiter im Norden oder auch gen Osten. Das Fest, das hier stattfand, war kaum etwas, wovor Ritter die Menschen schützen mussten. Vielmehr war es ein einfaches Erntefest anlässlich der Weizenernte, wie man es fast überall erleben konnte.

Allerdings war das Fest in diesem Gebiet etwas größer und eigentümlicher als die üblichen Feiern, weshalb das Kloster es wahrscheinlich im Auge behielt und der Stadt Bericht darüber erstattete. Vielleicht lag es daran, dass die Kirche schon lange nicht mehr imstande war, das Gebiet zu kontrollieren, und sie die Gegebenheiten vor Ort deshalb umso nervöser machten.

Hinzu kam, dass die Kirche in letzter Zeit sehr erpicht darauf war, Inquisitionen durchzuführen und Heiden zu bekehren, weshalb auch Zusammenstöße zwischen Naturphilosophen und Theologen in der Stadt alles andere als selten waren. Die Zeiten, in denen die Bevölkerung der Kirche bedingungslosen Gehorsam schenkte, waren vorbei und die Würde der Institution begann, zu bröckeln. Auch wenn die Einwohner der Städte es nicht aussprachen, begannen sie es alle allmählich zu merken. Erst kürzlich hatte der Papst die Monarchen mehrerer Länder um Geld für die Restauration der Kirche bitten müssen, weil die Zehntabgaben hinter den Erwartungen zurückgeblieben waren. Noch vor zehn Jahren wäre so etwas undenkbar gewesen. Deshalb versuchte die Kirche verzweifelt, ihre Autorität wiederzuerlangen.

„Tja, jede Institution hat wohl ihre Problemchen ...“, murmelte Lawrence mit einem gezwungenen Lächeln und ließ ein weiteres Honigbonbon in seinen Mund gleiten.

Als Lawrence an einem riesigen Weizenfeld ankam, war der Himmel im Westen bereits in ein schöneres Gold gefärbt als der Weizen auf den Feldern. Entfernte Vögel wurden zu winzigen Schatten, als sie nach Hause eilten, und hier und dort sangen sich die Frösche in den Schlaf. Es schien, als ob die Weizenfelder schon größtenteils abgeerntet worden waren. Das Fest stand zweifellos bald bevor – vielleicht begann es sogar schon übermorgen.

Vor Lawrence lag die Weite der fruchtbaren Weizenfelder des Dorfes Pasloe. Je reicher die Ernte ausfiel, desto wohlhabender konnten die Dorfbewohner werden. Der Adlige, der das Land verwaltete, war in der Gegend als Exzentriker verschrien, der es trotz seiner adligen Herkunft liebte, selbst auf den Feldern Hand anzulegen. Er hieß Graf Ehrendott und unterstützte das Fest selbstverständlich jedes Jahr aufs Neue, wobei er alle zum Trinken und Singen animierte.

Lawrence allerdings hatte nicht ein einziges Mal daran teilgenommen, denn Außenseiter waren bedauerlicherweise nicht erwünscht.

„Oh, du bist fleißig bei der Arbeit!“, rief Lawrence einem Bauern zu, der in der Ecke eines der Felder einen Karren mit Weizen befüllte. Es war gut gereifter Weizen. Diejenigen, die in Weizentermingeschäfte investiert hatten, atmeten gewiss erleichtert auf.

„Oh? Wer ist denn da!“

„Kannst du mir sagen, wo ich Yarei finde?“, erkundigte sich Lawrence.

„Oh, Yarei, der ist da drüben! Da, wo sich die Leute versammeln. Auf dem Feld da. Dieses Jahr sind nur junge Leute bei ihm auf den Feldern. Die stellen sich wirklich ungeschickt an. Dieses Jahr ist bestimmt eines von denen der Holo“, behauptete der Bauer und ein gutmütiges Lächeln zierte sein braun gebranntes Gesicht. Es war die Art von arglosem Lächeln, die ein Händler niemals aufsetzen konnte.

Lawrence dankte dem Bauern mit dem freundlichsten Händlerlächeln, das er beherrschte, und lenkte sein Pferd in Richtung von Yareis Feldern.

Wie der Bauer gesagt hatte, hatte sich dort eine fröhlich herumgrölende Menschenmenge versammelt. Sie machten sich über die wenigen, die noch auf dem Feld arbeiteten, lustig, aber es war kein Spott über ihre Verspätung. Vielmehr war ihr Gejohle bereits Teil des Festes.

Als Lawrence sich gemächlich der Menge näherte, konnte er endlich ausmachen, was sie riefen.

„Da ist der Wolf! Der Wolf!“

„Der Wolf liegt da, da vorn!“

„Wer ist der Letzte und fängt den Wolf? Na, wer ist es? Wer?“, johlten die Dorfbewohner und ihre Gesichter strahlten dabei so fröhlich, dass man sich fragte, ob sie betrunken waren. Sie waren so ausgelassen, dass keiner von ihnen bemerkte, wie Lawrence seinen Wagen hinter ihnen zum Stehen brachte.

Was sie so enthusiastisch einen Wolf nannten, war in Wirklichkeit gar kein Wolf. Denn wäre er echt gewesen, hätte wohl niemand gelacht.

Beim Wolf handelte es sich um die Personifikation des Erntegottes, und der Dorflegende zufolge bewohnte er den letzten Weizenhalm, der geerntet wurde. Wer immer auch diesen Halm abschnitt, in den würde der Wolf hineinschlüpfen, hieß es.

„Das ist das letzte Weizenbündel!“

„Pass auf, dass du nicht zu viel abschneidest!“

„Holo entflieht aus gierigen Händen!“

„Wer hat den Wolf gefangen? Wer ist es?“

„Es ist Yarei! Yarei ist es!“

Lawrence stieg von seinem Wagen und blickte genau dann in die Menge, als Yarei im Begriff war, das letzte Weizenbündel zu ergreifen. Sein Gesicht war schwarz von Schweiß und Erde, als er grinste, den Weizen gen Himmel hob, den Kopf zurückwarf und aufheulte.

„Awoooooooooh!“

„Es ist Holo! Holo, Holo, Holo!“

„Awoooooooooh!“

„Holo, der Wolf, ist hier! Holo, der Wolf, ist hier!“

„Fangt ihn, jetzt! Fangt ihn schnell ein!“

„Lasst ihn nicht entkommen! Verfolgt ihn!“

Die schreienden Männer fingen plötzlich an, Yarei hinterherzujagen.

Man glaubte, dass der Gott der reichen Ernte, sobald er in die Enge getrieben wurde, von einem Menschen Besitz ergreifen würde und auf diese Weise zu fliehen versuchte. Fing man ihn jedoch ein, blieb er für ein weiteres Jahr.

Niemand wusste, ob dieser Gott wirklich existierte, aber die Menschen hielten von alters her an ihrer Tradition fest.

Lawrence war als Händler weit gereist und glaubte daher nicht im Geringsten an die Lehren der Kirche. Sein Aberglaube aber war noch weitaus größer als der der Bauern hier. Zu oft hatte er die Berge überquert, um dann in den Städten anzukommen und festzustellen, dass die Preise für seine Waren rapide gesunken waren. Das war Grund genug, um jeden abergläubisch zu machen.

Deshalb zuckte er nicht mit der Wimper, wenn es um Bräuche ging, die wahre Gläubige oder Kirchenvertreter als empörend empfunden hätten.

Aber, dass Yarei dieses Jahr Holo war, war etwas ungünstig, denn jetzt würde er bis zum Ende des Festes – fast eine Woche – in einem mit Leckereien gefüllten Speicher eingesperrt sein und es wäre unmöglich, mit ihm zu sprechen.

„Da kann man wohl nichts machen“, sagte Lawrence und seufzte, als er zu seinem Wagen zurückkehrte und sich auf den Weg zum Haus des Dorfvorstehers machte.

Eigentlich hatte er Yarei von den Ereignissen bei der Abtei berichten und dabei mit ihm trinken wollen, aber wenn er die Felle, die sich auf der Ladefläche seines Wagens stapelten, nicht verkaufte, konnte er die Waren, die er anderswo gekauft hatte, nicht bezahlen, wenn die Rechnungen fällig wurden. Außerdem wollte er auch den Weizen verkaufen, den er aus dem Dorf in den Bergen mitgebracht hatte, weshalb er nicht warten konnte, bis das Fest zu Ende war.

Lawrence erzählte dem Dorfvorsteher, der mit den Festvorbereitungen beschäftigt war, kurz von den mittäglichen Ereignissen bei der Abtei. Das Angebot, über Nacht zu bleiben, lehnte er höflich ab und ließ das Dorf hinter sich.

Jahre bevor der Graf begann, die Region zu verwalten, hatte sie unter hohen Steuern gelitten, die die Preise für ihre Exporte in die Höhe trieben. Lawrence hatte einen Teil des Weizens von hier, der am Markt nicht so gefragt war, gekauft und ihn mit einem mageren Gewinn weiterverkauft. Er hatte das nicht getan, um die Gunst des Dorfes zu gewinnen, sondern schlicht und ergreifend, weil er einfach nicht die Mittel hatte, um mit den anderen Händlern um das beliebtere, feinere Getreide zu konkurrieren.

Trotzdem war das Dorf ihm noch immer dankbar für das Geschäft, dessen Mittelsmann Yarei gewesen war.

Es war zwar schade, dass er nicht mit Yarei anstoßen konnte, aber da Holo erschienen war, würde Lawrence ohnehin bald aus dem Dorf gejagt werden, da das Fest seinen Höhepunkt erreichte. Selbst wenn er über Nacht geblieben wäre, hätte man ihn gleich weggeschickt. Lawrence fühlte sich ausgeschlossen und bald auch etwas einsam, wie er so allein auf seinem Wagen saß.

Er knabberte an ein wenig Gemüse, das er geschenkt bekommen hatte, und fuhr auf der Straße nach Westen, vorbei an gut gelaunten Bauern, die von ihrer Arbeit zurückkehrten.

Er beneidete sie um ihre Freunde, weil es für ihn wieder hieß, allein weiterzureisen.

***

Lawrence war ein reisender Kaufmann und fünfundzwanzig Jahre alt. Mit zwölf Jahren war er bei einem Verwandten in die Lehre gegangen, und mit achtzehn Jahren hatte er sich auf eigene Faust auf den Weg gemacht. Es gab viele Orte, die er noch nicht besucht hatte, und er spürte, dass ihm seine wahre Bewährungsprobe als Händler noch bevorstand.

Wie viele andere reisende Händler träumte er davon, genug Geld zu sparen, um ein eigenes Geschäft in einer Stadt zu eröffnen, aber die Erfüllung dieses Traumes schien noch weit entfernt. Wenn sich ihm eine gute Gelegenheit böte, würde sein Traum vielleicht doch in greifbare Nähe rücken, aber leider schnappten ihm die betuchteren Händler solche Gelegenheiten mit ihrem Geld vor der Nase weg.

Zudem schleppte er Unmengen von Waren über das Land, um seine Schulden rechtzeitig abzubezahlen. Selbst wenn er also eine gute Gelegenheit sah, fehlte ihm das nötige Kapital, um sie zu ergreifen. Für einen reisenden Kaufmann wie ihn war so etwas so unerreichbar wie der Mond am Himmel.

Es war Vollmond. Lawrence schaute zu ihm hinauf und seufzte innig. Ihm war aufgefallen, dass er in letzter Zeit immer häufiger so seufzte, sei es, weil er sich so verausgabte, nur um über die Runden zu kommen, oder weil er in letzter Zeit etwas mehr Zeit hatte und häufiger an seine Zukunft dachte.

Außerdem jagten ihm in den Momenten, in denen er eigentlich an nichts anderes denken sollte als an seine Gläubiger, an Zahlungsfristen und daran, so schnell wie möglich in die nächste Stadt zu kommen, Gedanken durch seinen Kopf, an die er früher keine Sekunde verschwendet hatte.

Vor allem dachte er an die Menschen, die er auf seinen Reisen getroffen hatte.

Er dachte an die Kaufleute, die er kennengelernt hatte, wenn er wiederholt geschäftlich in einer Stadt unterwegs gewesen war, und an die Dorfbewohner, die er als Stammgast an seinen Reisezielen kennengelernt hatte. An die Magd, in die er sich während eines langen Aufenthaltes in einem Gasthaus verliebt hatte, als er darauf wartete, dass ein Schneesturm vorbeizog und an all die anderen Menschen auf seinen Reisen.

Kurzum, er sehnte sich immer häufiger nach Gesellschaft.

Diese Sehnsucht konnte man als Berufsrisiko für Kaufleute erachten, die den größten Teil des Jahres allein in einem Wagen verbrachten, aber Lawrence war ihr erst vor Kurzem verfallen. Bis jetzt hatte er sich immer damit gebrüstet, dass ihm das niemals passieren würde.

Doch wenn man so viele Tage allein mit seinem Pferd verbrachte, wünschte man sich sogar schon fast, von seinem eigenen Pferd angesprochen zu werden ...

Geschichten über die Verwandlung von Pferden in Menschen waren unter reisenden Händlern keine Seltenheit. Lawrence hatte solche Geschichten von Anfang an als lächerlich abgetan, aber in letzter Zeit fragte er sich, ob nicht doch ein Fünkchen Wahrheit in ihnen versteckt sein könnte.

Wenn ein junger Händler ein Pferd von einem Pferdehändler kaufen wollte, empfahlen ihm manche sogar ganz offen eine Stute, „nur für den Fall, dass sie zu einem Menschen wird“.

Das war auch Lawrence passiert, der den Ratschlag aber ignoriert und einen robusten Hengst gekauft hatte.

Ebendieses fleißige Pferd arbeitete auch jetzt noch stetig vor ihm, aber wenn Lawrence die Einsamkeit überkam, fragte er sich manchmal insgeheim, ob er mit einer Stute nicht doch besser dran gewesen wäre.

Andererseits schleppte das Pferd tagein, tagaus schwere Lasten. Selbst wenn es sich in einen Menschen verwandeln würde, würde es sich wohl kaum in seinen Herrn verlieben oder ihm mit seinen geheimnisvollen Kräften nutzen wollen.

Ganz im Gegenteil, wahrscheinlich würde es eher bezahlt werden und sich ausruhen wollen, schätzte Lawrence.

Als er das bedachte, tat er den Gedanken augenblicklich ab und sagte sich, dass sein Pferd als Pferd doch am besten war. Lawrence lächelte verbittert und seufzte, als wäre er seiner selbst überdrüssig.

Bald kam er an einen Fluss und beschloss, dort sein Nachtlager aufzuschlagen. Egal wie hell es bei Vollmond auch sein mochte, es gab keine Garantie dafür, dass er nicht doch in den Fluss fiel. Würde ihm das passieren, wäre es nicht nur ein ernstes Problem, nein, dann könnte er sich gleich einen Strick nehmen ... Diese Art von Ärger konnte er nicht gebrauchen.

Als Lawrence an den Zügeln zog und dem Pferd das Signal zu halten gab, merkte dieses schließlich auch, dass die lang ersehnte Pause gekommen war. Es stampfte zwei, dreimal auf den Boden und wieherte, als gäbe es einen Stoßseufzer von sich.

Lawrence gab dem Pferd den Rest seines Gemüses, holte einen Eimer aus dem Wagenbett, schöpfte etwas Wasser aus dem Fluss und stellte ihn vor das Tier. Während es fröhlich vor sich hin trank, griff auch Lawrence nach seinem Wasser, das er im Dorf bekommen hatte.

Eigentlich hätte er viel lieber Wein getrunken, aber wenn er ohne einen Gesprächspartner trank, machte ihn das nur noch einsamer. Außerdem konnte er die Möglichkeit, dass er sich sturzbetrunken trank, auch nicht ganz verleugnen ... Also beschloss Lawrence, lieber direkt schlafen zu gehen.

Die meiste Zeit des Weges hatte er nur halbherzig an etwas Gemüse geknabbert. Jetzt fühlte sich sein Magen ganz aufgebläht an, weshalb er sich nur einen Streifen Trockenfleisch schnappte und in den Mund steckte, bevor er wieder auf die Ladefläche des Wagens hüpfte. Normalerweise schlief er eingewickelt in die Hanfplane, die er sonst nutzte, um die Ladenfläche abzudecken, aber heute Nacht hatte er ja die Wagenladung Marderfelle dabei, und da wäre es doch eine Verschwendung gewesen, nicht darin zu schlafen. Morgens würde er vielleicht etwas nach wildem Tier riechen, aber das war immer noch besser als zu frieren.

Aber wenn er direkt in die Felle sprang, würde er die Weizengarbe zerquetschen, dachte er sich, weshalb er die Plane von der Ladefläche des Wagens nahm, um die Weizengarbe zur Seite zu schieben.

Der einzige Grund, warum er in diesem Augenblick nicht augenblicklich aufschrie, war, weil er seinen Augen selbst nicht trauen konnte. So unglaublich war der Anblick, der sich ihm bot.

„...“

In seinem Wagenbett schlief nämlich bereits jemand anderes.

„Hey“, sprach er, war aber selbst nicht sicher, ob das Wort wirklich seinen Mund verlassen oder er sich das nur eingebildet hatte. War er nun schon so einsam, dass ihm seine Augen einen Streich spielten?

Aber wie oft er sich auch die Augen rieb, die Gestalt seines Gastes verschwand nicht.

Das Mädchen mit dem hübschen Gesicht schlief so gottergeben, dass es fast eine Schande war, sie zu wecken.

„Hey, du“, sagte Lawrence, der sich langsam wieder gefasst hatte, trotzdem. Er musste sie schließlich fragen, warum sie sich einfach zum Schlafen in seinen Wagen gelegt hatte. Im schlimmsten Fall war sie eine Ausreißerin, die von ihrer Familie im Dorf weggelaufen war. Solch einen Ärger wollte er nicht.

„Hm ...?“, reagierte das Mädchen auf Lawrence Frage, die Augen noch immer geschlossen. Wehrlos lag sie da und ihre Stimme war so süß, dass es einem armen reisenden Händler, der nur die Bordelle der Städte gewohnt war, schwindelig werden konnte.

Hinzu kam, dass sie trotz ihrer offensichtlichen Jugend eine beängstigende Anziehungskraft auf ihn ausübte, so wie sie da in den Pelzen lag und vom Mondlicht beleuchtet wurde.

Lawrence musste schlucken, bevor er wieder zur Vernunft kam.

So schön wie sie war, konnte er nicht sicher sein, wie viel sie ihm abknöpfen würde, wenn er sie auch nur berührte, falls sie eine Professionelle war ... Der Gedanke an die wirtschaftlichen Aspekte der Situation holten ihn viel schneller auf den Boden der Tatsachen zurück, als es jedes Gebet hätte tun können. Gefasst erhob Lawrence erneut seine Stimme.

„Hey, du da. Wach auf! Was treibst du da in meinem Wagen?“

Aber das Mädchen wachte nicht auf.

Genervt von dem Mädchen, das so hartnäckig schlief, packte Lawrence den Pelz, der ihren Kopf stützte, und riss ihn unter ihr weg.

Der Kopf des Mädchens plumpste in die Lücke, die das Fell hinterließ, und schließlich hörte er, wie sie einen Laut des Missfallens von sich gab.

Er wollte sie gerade wieder anschreien, doch dann erstarrte er. Denn das Mädchen hatte Hundeohren auf dem Kopf.

„Mm ... nah ...“

Jetzt, wo das Mädchen endlich wach zu sein schien, nahm Lawrence seinen Mut zusammen und sprach erneut: „Du da, was soll das? Kletterst hier einfach auf meine Ladefläche!“

Lawrence war mehr als einmal von Dieben und Räubern ausgeraubt worden, als er durch die Lande zog. Er hielt sich für kühner und mutiger als den Durchschnitt der Menschen. Und er war keiner, der sofort ängstlich würde, nur weil das Mädchen vor ihm zufällig die Ohren eines Tieres hatte.

Allerdings wiederholte er sich nicht noch einmal, obwohl das Mädchen nicht auf seine Fragen geantwortet hatte, weil das nackte Mädchen, das sich langsam vor ihm aufrichtete, so bezaubernd war, dass es ihm förmlich die Sprache verschlug.

Ihr Haar, das vom Mondlicht im Wagen beleuchtet wurde, sah so weich wie Seide aus und fiel über ihre Schultern wie der feinste Mantel. Die Strähnen, die ihr in den Nacken fielen, zogen eine so schöne Linie, dass sie das schönste Gemälde der Jungfrau Maria in den Schatten stellten.

In der Mitte ihres hinreißenden Körpers thronten ihre beiden zierlichen Brüste, die einen wundersamen, lebendigen Duft verströmten, als ob in ihrem fesselnden Charme eine Wärme verborgen wäre.

Aber der faszinierende Anblick des Mädchens verkehrte sich sobald ins Gegenteil, als es langsam den Mund öffnete, zum Himmel schaute, die Augen schloss und aufheulte.

„Awooooooooh!“

Lawrence überkam eine plötzliche Angst – sie wehte durch seinen Körper wie der nächtliche Wind.

Das Heulen war die Ouvertüre, mit der ein Wolf seine Kameraden rief, um Jagd auf Menschen zu machen und sie in die Ecke zu treiben.

Dies war kein Heulen, wie es Yarei vorhin von sich gegeben hatte. Es war ein richtiges Heulen. Lawrence ließ vor Schreck den Bissen Rindfleisch aus seinem Mund fallen; sein Pferd bäumte sich erschrocken auf.

Dann wurde ihm etwas klar. Die Gestalt des mondbeschienenen Mädchens – mit den Ohren auf ihrem Kopf. Den Tierohren.

„Mhhh! Was für ein schöner Mond! Hast du nicht etwas Wein für mich?“, fragte sie, als ihr Heulen verstummte, zog ihr Kinn hoch und lächelte leicht. Lawrence kam beim Klang ihrer Stimme wieder zu sich.

Was vor ihm stand, war weder Hund noch Wolf, sondern ein schönes Mädchen mit den Ohren eines solchen Tieres.

„Nein, habe ich nicht. Sag mir erstmal, wer oder was du bist? Warum schläfst du in meinem Wagen? Wurdest du in der Stadt verkauft und bist geflohen?“ Lawrence wollte so genaue Informationen wie möglich erfragen, aber das Mädchen gab sich nicht die Mühe, ihm zu antworten.

„Was, du hast also keinen Wein? Und wie sieht es mit etwas Essbarem aus? Oh ... Was für eine Verschwendung“, sagte das Mädchen gelassen und zuckte mit der Nase. Sie hatte das Stück Rindfleisch gewittert, das Lawrence vorhin essen wollte, aber dann fallen gelassen hatte, hob es auf und steckte es sich in den Mund.

Die zwei scharfen Reißzähne hinter den Lippen des Mädchens entgingen Lawrence dabei nicht.

„Bist du ein Dämon?“, fragte er und ließ seine Hand zu dem Dolch an seiner Hüfte gleiten.

Da reisende Kaufleute oft große Mengen an Geld umtauschen mussten, trugen sie ihr Geld oft in Form von Gegenständen bei sich. Der Silberdolch war ein solcher Gegenstand und Silber war als heiliges Metall bekannt, das äußerst wirksam gegen allerhand Übel war.

Aber als Lawrence den Dolch in die Hand nahm und seine Frage stellte, schaute ihn das Mädchen erst ausdruckslos an und lachte dann nur herzhaft.

„Ahahaha! Ich, ein Dämon?“

Sie riss ihren Mund dabei so weit auf, dass ihr das Stück Trockenfleisch herausfiel. Ihr Lachen war entwaffnend, so liebenswert war sie. In dieser Situation verstärkten sogar ihre zwei scharfen Reißzähne diesen Eindruck nur noch mehr.

Aber dass sie ihn auslachte, machte Lawrence wütend.

„Was ist so lustig?“

„Ach, das amüsiert mich köstlich! Das ist das erste Mal, dass man mich einen Dämon nennt.“

Immer noch kichernd, nahm das Mädchen das Stück Trockenfleisch wieder in die Hand und kaute es. Sie hatte wirklich Reißzähne. Das und ihre Ohren – es war klar, dass sie kein normaler Mensch war.

„Was bist du?“

„Ich?“

„Siehst du hier noch jemand anderes?“

„Das Pferd.“

„...“

Als Lawrence seinen Dolch zückte, verschwand das Lächeln des Mädchens. Ihre bernsteinfarbenen Augen, die hier und da rötlich untermalt waren, verengten sich.

„Was bist du, habe ich gefragt!“

„Du richtest deine Klinge gegen mich? Wie unhöflich.“

„Bitte was?!“

„Mhm. Ah, ich verstehe. Meine Flucht war erfolgreich. Ich bitte um Entschuldigung! Das hatte ich vergessen“, sagte das Mädchen mit einem Lächeln – einem völlig arglosen und charmanten Lächeln.

Das Lächeln beeindruckte ihn nicht sonderlich, aber trotzdem hatte Lawrence das Gefühl, dass es sich für einen Mann nicht gehörte, eine Klinge auf ein Mädchen zu richten, also steckte er sie weg.

„Ich heiße Holo. Es ist schon eine Weile her, dass ich diese Gestalt angenommen habe, aber ich schätze, es ist mir ganz gut gelungen.“

Als das Mädchen ihren eigenen Körper bestaunte, war Lawrence so sehr von der ersten Hälfte ihrer Worte gefangen, dass er die zweite Hälfte kaum mehr mitbekam.

„Holo?“

„Genau, Holo. Ein schöner Name, nicht wahr?“

Lawrence hatte schon viele Länder bereist, aber es gab nur einen einzigen Ort, an dem er diesen Namen gehört hatte.

Und es war kein geringerer Name als der der Erntegottheit des Dorfes Pasloe.

„Was für ein Zufall. Ich kenne auch jemanden, der Holo heißt.“ Es war schon dreist von ihr, den Namen eines Gottes zu benutzen, aber so war ihm zumindest augenblicklich klar, dass sie tatsächlich ein Mädchen aus dem Dorf sein musste. Vielleicht wurde sie wegen ihrer Ohren und Reißzähne von ihrer Familie zu Hause versteckt gehalten und im Geheimen aufgezogen. Das würde zu ihrer Behauptung passen, sie sei „erfolgreich entkommen“.

Lawrence war bereits zu Ohren gekommen, dass es Kinder geben soll, die mit einem andersartigen, nicht menschlichen Aussehen auf die Welt kamen ... Man glaubte, dass Dämonen oder Naturgeister von ihnen bei ihrer Geburt Besitz ergriffen hätten und sie besessen wären. Wenn die Kirche solche Kinder entdeckte, wurden sie mitsamt ihren Familien wegen Dämonenanbetung auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Es war daher gängige Praxis, andersartige Kinder entweder in den Bergen auszusetzen oder im Geheimen aufzuziehen.

Das hier war das erste Mal, dass Lawrence ein solches Kind zu Gesicht bekam. Er hatte immer angenommen, dass sie missgestaltete Monster sein würden, aber zumindest dem Anschein nach war dieses hier zweifellos so hübsch wie eine Göttin.

„Oh, ich habe noch nie jemand anderes getroffen, dessen Name Holo ist. Woher kommt die Person denn?“ Das Mädchen, Holo, wirkte nicht so, als wollte sie ihn betrügen, so wie sie ihn das Trockenfleisch kauend anblickte. Dennoch war es durchaus möglich, dass sie, nachdem sie so lange in Gefangenschaft aufgewachsen war, wirklich glaubte, ein Gott zu sein.

„Holo ist der Name des Erntegottes hier in dieser Gegend. Bist du etwa ein Gott?“, fragte Lawrence direkt und das Mädchen sah ihn einen Moment lang grübelnd an, bevor ihr Lächeln im Mondschein aufblitzte.

„Ich bin schon so lange an diesen Ort gebunden, dass man mich oft als seine Gottheit betitelt. Aber so etwas Besonderes, wie eine Gottheit, bin ich nicht. Ich bin einfach nur Holo.“

Lawrence vermutete ob ihrer Antwort, dass sie wohl seit ihrer Geburt zu Hause eingesperrt worden war, und kam nicht umhin, ein wenig Mitleid für das Mädchen zu empfinden.

„Mit ‚lange‘ meinst du ‚dein Leben lang‘?“

„Ach was, nein.“

Daher überraschte ihn diese unerwartete Antwort.

„Ich bin viel weiter im Norden geboren.“

„Im Norden?“

„Ja, genau. Die Sommer dort sind kurz und die Winter lang. Es ist dort, wie in einer Welt aus Silber.“

Holos Augen verengten sich, als sie verträumt in die Ferne blickte. Lawrence konnte sich nur schwer vorstellen, dass sie log. Ihr Verhalten, während sie von den Ländern des Nordens erzählt hatte, war zu natürlich, um gespielt zu sein.

„Warst du jemals dort?“, erkundigte sich nun Holo bei Lawrence.

Er fragte sich, ob sie ihm einen Bären aufbinden wollte, aber wenn sie log oder nur Dinge wiederholte, die sie von anderen gehört hatte, würde er das sofort durchschauen. Seine Reisen als Händler hatten ihn nämlich schon einmal in den hohen Norden geführt.

„In Archotstok war ich schon mal. Weiter nördlich noch nicht. Dort ziehen das ganze Jahr über Schneestürme vorbei. Das ist schon Furcht einflößend ...“

Holo neigte ihren Kopf nachdenklich zur Seite und antwortete dann: „Hm. Davon habe ich noch nie gehört.“

Abermals überraschte ihn ihre Reaktionen, denn er hatte eigentlich erwartet, dass sie so tun würde, als kannte sie den Ort. Das war seltsam.

„Welche Orte kennst du denn?“, fragte er.

„Einen Ort namens Yoitsu.“

„Kenne ich nicht“, zwang sich Lawrence zu sagen, um das Unbehagen zu unterdrücken, das in ihm aufstieg. Er hatte sehr wohl von einem Ort namens Yoitsu gehört – allerdings nur aus einer alten Geschichte, die er in einem Gasthaus im Norden aufgeschnappt hatte.

„Wurdest du dort geboren?“, hakte er weiter nach.

„Richtig, wurde ich. Was wohl mittlerweile aus Yoitsu geworden ist? Ob es wohl allen gut geht?“ Besorgt sank Holo leicht in sich zusammen. Es war eine so flüchtige Geste, dass sie nicht gespielt sein konnte.

Dennoch konnte Lawrence ihr unmöglich Glauben schenken, schließlich war die Stadt Yoitsu der Geschichte nach vor sechshundert Jahren von bärenähnlichen Monstern zerstört worden.

„Kannst du dich noch an andere Orte erinnern?“

„Hmm ... Das ist schon so viele Jahrhunderte her ... Hm. Ah! Nyohhira! Es gab eine Stadt namens Nyohhira. Es war eine wundersame Stadt mit heißen Quellen. Ich bin oft dorthin gegangen, um in ihnen zu baden.“

Nyohhira war eine Stadt im Norden, in der es immer noch heiße Quellen gab, die oft von Königen und Adligen besucht wurden.

Aber wie viele Menschen in dieser Gegend hier würden überhaupt von ihrer Existenz wissen?

Lawrence’ verwirrte Träumerei ignorierend, sprach Holo weiter – mit einer Wärme in ihrer Stimme, als würde sie sich gerade im heißen Wasser entspannen –, dann nieste sie plötzlich und da fiel Lawrence wieder ein, dass sie nackt war.