13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Klett-Cotta

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Das große Finale der Romantrilogie von Goncourt- Preisträger Pierre Lemaitre Im April 1940 glaubt in Frankreich niemand mehr an den Krieg, weder die Soldaten in ihren Bunkern noch die Pariser in ihren Cafés, und erst recht nicht Lehrerin Louise Belmont. Fast wird es gemütlich – bis die deutsche Wehrmacht durch die Ardennen vorrückt und Louises Leben völlig aus den Fugen gerät. Pierre Lemaitre erweckt mit Louise Belmont eine außergewöhnliche Heldin zum Leben und erschafft ein unvergleichliches Panorama jener Zeit. In Frankreich scheint die Zeit stillzustehen. Schon im September 1939 haben Frankreich und Großbritannien dem Deutschen Reich den Krieg erklärt, doch seitdem: nichts. Während sich an der Maginotlinie die feindlichen Truppen gegenseitig belauern, geht für die Bewohner von Paris der Alltag weiter. Man sitzt im Café, plaudert und spekuliert über die Zukunft. So auch bei Monsieur Jules, dem Restaurant in Montmartre, in dem die Lehrerin Louise an den Wochenenden kellnert. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse: Louise wird mit einer unliebsamen Enthüllung konfrontiert, die ihr Leben auf den Kopf stellt, während der junge Soldat Gabriel mit den Konsequenzen einer überraschenden Beförderung zu kämpfen hat. Überrumpelt wird auch der Rest Frankreichs – und zwar von der deutschen Wehrmacht, die die Maginotlinie durchbrochen hat und Kurs auf Paris nimmt. Dann bricht Chaos aus, und nichts ist mehr so, wie es einmal war ... Stimmen zum Buch:»Lemaitres Romane zählen zum Besten, was man an unterhaltender Literatur in die Hände bekommen kann.« Lena Bopp, FAZ

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 598

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

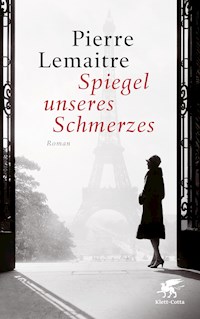

Pierre Lemaitre

Spiegel unseres Schmerzes

Roman

Aus dem Französischen von Tobias Scheffel

Klett-Cotta

Impressum

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Klett-Cotta

www.klett-cotta.de

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Miroir de nos peines« im Verlag Albin Michel, Paris

© 2019 by Pierre Lemaitre

Für die deutsche Ausgabe

© 2020 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung

Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten

Cover: ANZINGERUNDRASP Kommunikation GmbH, München

unter Verwendung eines Fotos von © gettyimages, H. Armstrong Roberts

Datenkonvertierung: Dörlemann Satz, Lemförde

Printausgabe: ISBN 978-3-608-98361-6

E-Book: ISBN 978-3-608-12001-1

Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.

Für Pascaline

Für Catherine und Albert, in Dankbarkeit und Zuneigung

»Bei allem, was geschah, war ein anderer schuldig«

William McIlvanney, Laidlaw

»Wohin der Mensch auch geht, er trägt seinen Roman mit sich«

Benito Pérez Galdós, Fortunata und Jacinta

»Um kraftvoll zu erschüttern, braucht es großen Abscheu, Verletzungen und Tote auf der Bühne«

Corneille, Examen d’Horace

6. April 1940

1

Alle, die mal gedacht hatten, der Krieg würde bald losgehen, waren der Sache schon lange überdrüssig geworden, Monsieur Jules als Allererster. Mehr als ein halbes Jahr nach der allgemeinen Mobilmachung hatte der Wirt der Petite Bohème entmutigt den Glauben daran aufgegeben. Die ganze Schicht über hatte Louise ihn sogar erklären hören, in Wahrheit habe »überhaupt niemand je wirklich an den Krieg geglaubt«. Seiner Ansicht nach war der Konflikt nichts anderes als ein gewaltiges, europaweites diplomatisches Komplott mit spektakulären patriotischen Reden und dröhnenden Ankündigungen, eine gigantische Schachpartie, bei der die allgemeine Mobilmachung nur ein zusätzlicher Effekt gewesen war. Sicher, hier und da hatte es ein paar Tote gegeben – »Ganz bestimmt mehr, als man uns sagt!« –, ein bisschen Aufregung an der Saar im September, die zwei- oder dreihundert Männer das Leben gekostet hatte, aber »so was ist doch kein Krieg!«, sagte er, wenn er den Kopf aus der Küchentür streckte. Die Gasmasken, die im Herbst ausgegeben worden waren und heute vergessen in einer Ecke der Anrichte lagen, hatten sich in Spottobjekte humoristischer Zeichnungen verwandelt. Schicksalsergeben begab man sich in die Schutzräume, wie um einem fruchtlosen Ritual Genüge zu tun, es waren Alarme ohne Flugzeuge, ein Krieg ohne Kämpfe, der sich in die Länge zog. Das einzig Greifbare war der Feind, immer derselbe, mit dem man sich nun zum dritten Mal in einem halben Jahrhundert gegenseitig abzuschlachten drohte, der aber seinerseits nicht gewillt schien, sich blindlings in den Kampf zu stürzen. So hatte es der Generalstab den Frontsoldaten im Frühling schließlich gestattet … (an dem Punkt nahm Monsieur Jules sein Geschirrtuch von der einen in die andere Hand und streckte den Zeigefinger gen Himmel, um die Ungeheuerlichkeit der Situation zu unterstreichen) … Gemüsegärten anzulegen! »Ich schwör’s dir …«, sagte er und seufzte.

Die tatsächliche Eröffnung der Kampfhandlungen hatte ihm daher wieder Schwung verliehen, auch wenn sie in Nordeuropa stattfanden, was für seinen Geschmack zu weit weg war. Jeder, der es hören wollte, bekam erklärt, »die Prügel, die Hitler gerade bei Narvik von den Alliierten bezieht, werden die Sache schnell beenden«, und da er der Ansicht war, das Thema sei vom Tisch, konnte er sich wieder seinen Lieblingsmeckerthemen zuwenden: der Inflation, der Zensur der Tageszeitungen, den Tagen ohne Aperitif, den kriegswichtigen Arbeitern, die doch alle nur Drückeberger waren, der Selbstherrlichkeit der Zivilschutzchefs (vor allem dieses alten Knackers de Froberville), den Zeiten der Ausgangssperre, den Kohlepreisen, nichts fand in seinen Augen Gnade, mit Ausnahme der seiner Ansicht nach unschlagbaren Strategie von General Gamelin.

»Wenn sie kommen, dann über Belgien, so ist das bekannt. Und da erwarten wir sie, das kann ich Ihnen versichern!«

Louise, die Teller mit Lauch in Vinaigrette und geschmorten Schafpansen raustrug, sah das zweifelnde Gesicht eines Gastes, der murmelte:

»Bekannt, bekannt …«

»Also wirklich!«, brüllte Monsieur Jules und kam zur Theke zurück. »Woher sollen sie denn kommen, deiner Ansicht nach?«

Mit einer Hand schob er die Drahtkörbe mit hartgekochten Eiern zusammen.

»Hier hast du die Ardennen: unüberwindbar!«

Mit dem feuchten Geschirrtuch zeichnete er einen großen Kreisbogen.

»Hier hast du die Maginot-Linie: unüberwindbar! Also, woher sollen sie kommen, deiner Ansicht nach? Bleibt nur Belgien!«

Nach beendeter Beweisführung zog er sich Richtung Küche zurück.

»Man muss doch kein General sein, um das zu kapieren, verdammt …«

Louise hörte ihm nicht länger zu, denn ihre Sorge galt nicht dem strategischen Herumfuchteln von Monsieur Jules, sondern dem Doktor.

So nannte man ihn, seit zwanzig Jahren kam er jetzt jeden Samstag und setzte sich an denselben Tisch am Fenster, und so lange sagte man »der Doktor«. Nie hatte er mehr als ein paar Worte mit Louise gewechselt, immer sehr höfliche, guten Tag, auf Wiedersehen. Er kam gegen Mittag, setzte sich mit seiner Zeitung. Wenn er auch nie etwas anderes als das Tagesdessert wählen musste, so legte Louise doch Wert darauf, seine Bestellung aufzunehmen, die er mit gleichmäßiger und sanfter Stimme äußerte, »den Kirschauflauf, ja«, sagte er, »das ist perfekt«.

Er las die Nachrichten, sah auf die Straße hinaus, aß, leerte seine Karaffe, und gegen vierzehn Uhr, wenn Louise Kasse machte, erhob er sich, faltete seinen Paris-Soir zusammen, den er auf dem Tisch zurückließ, legte sein Trinkgeld auf die Untertasse, grüßte und ging hinaus. Selbst im vergangenen September, als das Café-Restaurant durch die allgemeine Mobilmachung in Aufregung war (Monsieur Jules war an dem Tag in Hochform, man hatte wirklich das Bedürfnis, ihm die Führung des Generalstabs anzuvertrauen), hatte der Doktor sein Ritual nicht um ein Jota verändert.

Und plötzlich, vor vier Wochen, als Louise ihm seine Crème brûlée mit Anis brachte, hatte er gelächelt, sich zu ihr gebeugt und seine Bitte geäußert.

Hätte er ihr vorgeschlagen, mit ihr ins Bett zu steigen, so hätte Louise den Teller abgestellt, ihn geohrfeigt und in aller Ruhe wieder die Arbeit aufgenommen, Monsieur Jules hätte damit leben können, seinen ältesten Stammgast zu verlieren. Aber das war es nicht. Es war sexuell, ja, natürlich, aber es war … Wie soll man sagen …

»Sie nackt zu sehen«, hatte er ruhig gesagt. »Nur ein Mal. Sie nur ansehen, nichts anderes.«

Verblüfft hatte Louise nichts zu antworten gewusst; sie war errötet, wie ertappt, hatte den Mund aufgemacht, aber nichts war herausgekommen. Der Doktor hatte sich schon wieder seiner Zeitung zugewandt, und Louise war unsicher, ob sie nicht geträumt hatte.

Während sie weiter servierte, hatte sie an nichts anderes als das seltsame Angebot gedacht, hatte zwischen Unverständnis und Zorn geschwankt, aber unbestimmt gespürt, dass es jetzt ein bisschen spät war, dass sie sich sofort vor dem Tisch hätte aufbauen müssen, die Hände in die Hüften gestemmt, laut werden, die Gäste zu Zeugen anrufen, ihn hätte beschämen müssen … Wut stieg in ihr auf. Ihr fiel ein Teller hinunter und zerbrach auf den Fliesen, das war der Auslöser: Sie stürzte in den Gastraum.

Der Doktor war schon gegangen.

Seine Zeitung lag gefaltet auf dem Tisch.

Wütend griff sie nach ihr und warf sie in den Müll. »Also, Louise, was hast du denn?«, fragte Monsieur Jules empört, der den Paris-Soir des Doktors genau wie vergessene Schirme als Feldherrenbeute betrachtete.

Er zog die Zeitung wieder heraus, strich sie mit der flachen Hand glatt und sah Louise unschlüssig an.

Als Louise begonnen hatte, samstags als Kellnerin in La Petite Bohème zu arbeiten, dessen Besitzer und Koch Monsieur Jules war, war sie noch eine Heranwachsende gewesen. Monsieur Jules war ein kräftiger Mann mit langsamen Gesten, einer dicken Nase, einem Haardschungel in den Ohren, leicht fliehendem Kinn und einem graumelierten dichten Walrossschnauzer. Beständig trug er alterslose karierte Pantoffeln und eine runde schwarze Baskenmütze, die seinen Schädel umhüllte, niemand konnte sich rühmen, ihn barhäuptig gesehen zu haben. Er kochte für etwa dreißig Gedecke. »Pariser Küche!«, sagte er mit erhobenem Zeigefinger, darauf legte er großen Wert. Und immer nur ein Gericht, »wie zu Hause – wenn die Gäste Auswahl wollen, brauchen sie nur auf die andere Straßenseite«. Seine Tätigkeit war von einem gewissen Geheimnis umgeben. Niemand begriff, wie es dem schweren, langsamen Mann, von dem man den Eindruck hatte, er stände permanent hinter dem Tresen, gelang, so viele Essen von solcher Qualität zuzubereiten. Der Andrang im Restaurant hatte nie nachgelassen, er hätte abends und sonntags bedienen und sogar vergrößern können, was er aber immer abgelehnt hatte. »Wenn man die Tür zu weit öffnet, weiß man nie, wer reinkommt«, pflegte er zu sagen und hinzuzufügen: »Ich weiß, wovon ich rede …«, ein rätselhafter Satz, der in der Luft hängen blieb wie eine Prophezeiung.

Er war es, der Louise einst angeboten hatte, ihm im Restaurant zu helfen, in dem Jahr, als seine Frau, an die sich kein Mensch mehr erinnerte, mit dem Sohn des Kohlehändlers aus der Rue Marcadet verschwunden war. Was als reiner Nachbarschaftsdienst begonnen hatte, ging weiter, als Louise an der Pädagogischen Akademie studierte. Danach hatte sie nichts an ihren Gewohnheiten geändert, da sie eine Stelle gleich nebenan bekommen hatte, an der städtischen Volksschule in der Rue Damrémont. Monsieur Jules bezahlte sie bar auf die Hand, rundete die Summe im Allgemeinen mit griesgrämiger Miene auf den nächsten Zehner auf, als hätte sie das gefordert und er würde schweren Herzens Folge leisten.

Sie hatte das Gefühl, den Doktor schon immer gekannt zu haben. Daher lag das Unmoralische für sie weniger in seinem Wunsch, sie nackt zu sehen, als in dem Umstand, dass er sie hatte heranwachsen sehen. In ihren Augen hatte seine Bitte etwas Inzestuöses. Dazu kam noch, dass sie gerade ihre Mutter verloren hatte. Schlägt man so etwas einer Waisen vor? In Wirklichkeit lag der Tod von Madame Belmont sieben Monate zurück und seit gut sechs Monaten trug Louise nicht mehr Trauer. Das Argument war so armselig, dass sie das Gesicht verzog.

Sie fragte sich, was ein alter Mann wie er sich wohl vorstellen mochte, um das Bedürfnis zu haben, sie nackt zu sehen. Sie zog sich aus und stellte sich vor den großen Spiegel in ihrem Schlafzimmer. Sie war dreißig Jahre alt, hatte einen flachen Bauch, ein zartes hellbraunes Delta. Sie drehte sich seitlich. Ihre Brüste hatte sie nie gemocht, fand sie zu klein, aber sie mochte ihren Hintern. Sie hatte das dreieckige Gesicht ihrer Mutter, hohe Wangenknochen, Augen von strahlendem Blau und einen hübschen, leicht vorspringenden Mund. Paradoxerweise waren ihre vollen Lippen das Erste, was man wahrnahm, dabei lächelte sie kaum, war auch nicht geschwätzig, war es nie gewesen, auch nicht als Kind. Im Viertel hatte man ihren Ernst immer den Unglücksfällen zugeschrieben, die sie erlebt hatte, der Vater 1916 gefallen, ein Onkel ein Jahr später, dann eine depressive Mutter, die den Großteil der Zeit damit verbracht hatte, durchs Fenster in den Hof zu starren. Der erste Mann, der einen sanften Blick auf Louise geworfen hatte, war ein ehemaliger Frontsoldat gewesen, dem ein Granatsplitter die Hälfte des Gesichts weggerissen hatte, was für eine Kindheit.

Louise war ein hübsches Mädchen, aber nie bereit, das zuzugeben. »Es gibt Dutzende, die viel hübscher sind als ich«, sagte sie sich immer. Sie hatte Erfolg bei Jungen gehabt, aber »alle Mädchen haben Erfolg, das will nichts heißen«. Als sie Grundschullehrerin war, wies sie beständig Avancen der Kollegen und Direktoren ab (oder der Väter von Schülern), die versuchten, ihr in den Gängen die Hand auf den Hintern zu legen, das war nichts Ungewöhnliches, so war es überall. Es hatte ihr nie an Verehrern gemangelt. Darunter Armand. Drei Jahre. Ordnungsgemäß verlobt, wohlgemerkt! Louise war keine, die ihren Ruf einfach so den Nachbarn zum Fraß vorsetzte. Die Verlobung war eine verflixte Angelegenheit gewesen. Klugerweise hatte Madame Belmont die Mutter von Armand alles steuern lassen, den Empfang, den Cocktail, die Segnung, mehr als sechzig geladene Gäste und Monsieur Jules im Frack (später erfuhr Louise, dass er ihn in einem Geschäft für Theaterausstattung geliehen hatte, der Anzug war überall zu knapp, abgesehen von der Hose, die Monsieur Jules unaufhörlich hochzog, als käme er gerade aus der Küche) und mit Lackschuhen, die ihm kleine Chinesinnenfüße machten, Monsieur Jules also, der den großen Herrn spielte, mit dem Argument, er habe sein Restaurant geschlossen, um den Gastraum anzubieten. Louise war das schnuppe, sie hatte es eilig, mit Armand ins Bett zu springen, von dem sie ein Baby wollte. Was nie gekommen war.

Die Sache zog sich hin. Im Viertel konnte man das nicht verstehen. Man begann, den Verlobten scheele, argwöhnische Blicke zuzuwerfen, bleibt man denn drei Jahre zusammen, ohne zu heiraten, das gibt’s doch nicht. Armand hatte ihr einen Heiratsantrag gemacht, hatte insistiert, Louise wartete, dass ihre Regel ausblieb, um ja zu sagen, und schob es jeden Monat hinaus. Die meisten jungen Frauen beteten zum Himmel, nicht vor der Ehe schwanger zu werden, bei Louise war es umgekehrt, kein Baby, keine Ehe. Aber es kam nicht.

Verzweifelt machte Louise einen letzten Versuch. Da sie keine Kinder bekommen konnten, würde man eines im Waisenhaus holen, daran mangelte es ja nicht, die Unglücklichen. Armand sah darin eine Beleidigung seiner Männlichkeit. »Warum nicht den Hund bei uns aufnehmen, der um die Mülleimer schleicht, der ist auch in Not!«, sagte er. Das Gespräch lief aus dem Ruder, das kam immer wieder vor, sie stritten wie ein Ehepaar. An dem Tag, als von Adoption die Rede war, ging Armand wütend nach Hause und kehrte nicht zurück.

Louise war erleichtert, weil sie dachte, es sei seine Schuld. Was gab diese Trennung Anlass für Tratsch im Viertel! »Na und!«, brüllte Monsieur Jules. »Wenn das der Kleinen nicht gefällt! Wollt ihr sie vielleicht gegen ihren Willen verheiraten?« Aber er nahm Louise beiseite: »Louise, wie alt bist du jetzt? Dein Armand ist doch ein guter Kerl, was willst du denn mehr?«, er sagte das alles mit gedämpfter Stimme und fügte hinzu: »Ein Baby, ein Baby, aber das kommt schon noch! So was braucht Zeit!«, und ging zurück in seine Küche, »fehlt nur noch, dass mir die Béchamel anbrennt …«

Was sie an Arnaud am meisten bedauerte, war das Baby, das er ihr nicht geschenkt hatte. Was bis dahin nur ein unbefriedigter Wunsch gewesen war, wurde zur Obsession. Jetzt wollte sie um jeden Preis ein Baby, egal um welchen, sollte er auch ihr Unglück bedeuten. Der Anblick eines Säuglings in einem Kinderwagen bedrückte sie. Sie verfluchte sich, hasste sich, schreckte mitten in der Nacht auf, überzeugt, das Schreien eines Kindes gehört zu haben, sprang aus dem Bett, stieß sich an den Möbeln, rannte durch den Flur, öffnete die Tür, ihre Mutter sagte »Das ist ein Traum, Louise« und nahm sie in die Arme, brachte sie zurück zum Bett, als wäre sie wieder ein kleines Mädchen.

Das Haus war traurig wie ein Friedhof. Erst hatte sie die Tür des Zimmers abgeschlossen, das sie für das Baby hatte herrichten wollen. Dann hatte sie begonnen, dort zu schlafen, hatte sich auf den Boden gelegt, nur mit einer Decke, hinter dem Rücken ihrer Mutter, der das nicht verborgen blieb.

Madame Belmont, die das Fieber ihrer Tochter traurig machte, drückte sie oft an sich, strich ihr übers Haar, sagte, sie könne sie verstehen, es gebe andere Möglichkeiten, im Leben Erfolg zu haben, als Kinder zu bekommen, für sie, die welche bekommen hatte, war das leicht.

»Das ist sehr ungerecht«, räumte Jeanne Belmont ein, »aber … vielleicht will die Natur erst mal, dass du einen Papa für dieses Kind findest.«

Das war eine naive Formulierung, Mutter Natur, dieser ganze Krempel, der sie in der Schule genervt hatte …

»Ja, ich weiß, das nervt dich. Was ich sagen will … Oft ist es besser, die Dinge in der richtigen Reihenfolge zu tun, so. Einen Mann finden und dann …«

»Ich hatte einen!«

»Wahrscheinlich war es nicht der Richtige.«

Also suchte sich Louise Liebhaber. Heimlich. Sie schlief hier und da mit Männern, die weiter entfernt von ihrem Viertel, ihrer Schule lebten. Wenn ihr im Autobus ein junger Mann schöne Augen machte, antwortete sie so auffällig, wie die Moral es erlaubte. Zwei Tage später schloss sie die Augen, konzentrierte sich auf die Risse in der Decke, stieß leise Schreie aus und begann ab dem folgenden Tag, auf die nächste Regel zu warten. Bei den Gedanken an das Kind sagte sie sich immer wieder, »es wird mir alles antun können«, als würde die Verheißung eines Leidensweges das Kommen des Kindes erleichtern. Eine chronische Krankheit hatte sie befallen, das merkte sie, es trieb sie um.

Sie war zur Kirche zurückgekehrt, um Kerzen zu entzünden, hatte nicht vorhandene Fehler gebeichtet, um Erlösung zu verdienen, sie träumte davon, die Brust zu geben. Umschloss ein Liebhaber eine ihrer Brustwarzen mit den Lippen, begann sie zu weinen, sie hätte sie alle ohrfeigen können. Sie nahm ein Kätzchen bei sich auf und war glücklich darüber, dass es nie stubenrein wurde; sie verbrachte die Zeit damit, zu wischen, zu scheuern, es war ein egoistisches Tier, das sofort fett und fordernd wurde, genau was sie brauchte, um für den imaginären Fehler zu bezahlen, den sie durch ihre Unfruchtbarkeit begangen zu haben glaubte. Jeanne Belmont sagte, die Katze sei eine Katastrophe, tat aber nichts gegen deren Anwesenheit.

Erschöpft von dem ständigen Rennen, entschloss sich Louise zu Konsultationen. Das Urteil wurde gefällt, es würde nicht möglich sein, ein Problem der Eileiter, die Folge von wiederholten Entzündungen, man könne da nichts machen. Wie durch Zufall wurde die Katze am selben Abend vor der Petite Bohème überfahren, die wären wir los, sagte Monsieur Jules.

Louise gab den Umgang mit Männern auf und wurde aufbrausend. Nachts schlug sie sich den Kopf an die Wände, fing an, sich zu hassen. Im Spiegel sah sie, wie auf ihrem Gesicht kaum merklich Ticks Einzug hielten, sich jene verkniffene, nervöse, dünnhäutige und angespannte Miene der Frauen festsetzte, die damit hadern, keine Kinder bekommen zu haben. Anderen in ihrer Umgebung, wie ihrer Kollegin Edmonde oder Madame Croizet, die den Tabakladen führte, war es egal, nicht Mutter zu sein. Louise dagegen fühlte sich gedemütigt.

Ihr unterdrückter Zorn machte den Männern Angst. Selbst die Restaurantgäste, die sich vorher nicht geniert hatten, wagten es nicht mehr, sie anzufassen, wenn sie zwischen den Tischen hindurchging. Sie zeigte sich kalt, distanziert. In der Schule nannte man sie hinter ihrem Rücken »die Mona Lisa«, und das war nicht freundlich gemeint. Sie ließ sich die Haare sehr kurz schneiden, um ihre Weiblichkeit zu bestrafen, um unnahbar zu sein. Das Paradox verschärfte sich noch, weil diese Frisur sie hübscher machte als je zuvor. Bisweilen hatte sie Furcht, sie würde keine Kinder mehr leiden können, sie würde enden wie Madame Guénot, die Verrückte, die widerborstige Jungen an die Tafel holte, ihnen die Hosen auszog, und ungehorsame Mädchen in den Pausen in die Ecke stellte, bis sie sich ins Höschen machten.

All diese Gedanken wälzte Louise, während sie nackt vor dem Spiegel stand. Plötzlich, vielleicht weil sie inzwischen gar keine Beziehungen zu Männern mehr hatte, wurde ihr bewusst, dass das Angebot des Doktors, so unmoralisch es war, ihr geschmeichelt hatte.

Am folgenden Samstag war sie dennoch erleichtert. Sicher hatte auch er die Ungehörigkeit der Situation begriffen und wiederholte seine Bitte nicht. Er hatte liebenswürdig gelächelt, für den Service, für die Karaffe gedankt und hatte sich wie gewohnt in seinen Paris-Soir vertieft. Louise, die ihn sich nie wirklich angesehen hatte, nutzte die Gelegenheit, ihn eingehend zu mustern. Wenn sie in der vorausgegangenen Woche nicht sofort reagiert hatte, so, weil er weder etwas Fragwürdiges noch Beunruhigendes hatte. Ein markantes, längliches und müdes Gesicht. Sie schätzte ihn auf siebzig, war im Schätzen aber nie sehr begabt gewesen, sie irrte sich häufig. Sehr viel später würde sie sich erinnern, dass sie ihn unbestimmt etruskisch gefunden hatte. Das Wort hatte sie überrascht, es war ihr nicht vertraut. Sie meinte »römisch«, wegen seiner kräftigen und leicht geschwungenen Nase.

Monsieur Jules, den das Gerücht erregte, wonach auf kommunistische Propaganda bald die Todesstrafe stehen solle, schlug vor, die Debatte zu erweitern (»Also, ich würde ja sogar deren Anwälte unter die Guillotine schicken … Na, stimmt doch, wirklich!«). Louise räumte gerade einen Nachbartisch ab, als der Doktor aufstand, um zu gehen.

»Natürlich werde ich Ihnen Geld geben, Sie sagen mir noch, wie viel Sie wollen. Und noch einmal, es geht nur darum, Sie anzusehen, nichts anderes, haben Sie keinerlei Sorge.«

Er schloss den letzten Knopf seines Mantels, setzte den Hut auf, lächelte und ging friedlich hinaus, nachdem er kurz Monsieur Jules gewunken hatte, der gerade mit der Flucht des KP-Generalsekretärs Maurice Thorez beschäftigt war (»Der muss in Moskau sein, dieses Aas! An die Wand stellen, sage ich, an die Wand stellen!«). Überrumpelt von dem Nachhaken, an das sie nicht mehr geglaubt hatte, ließ Louise beinahe das Tablett fallen. Monsieur Jules sah auf.

»Stimmt was nicht, Louise?«

Die ganze folgende Woche steigerte sich ihre Wut, sie würde ihm schon sagen, was sie davon hielt, diesem alten Knacker. Mit rasender Ungeduld erwartete sie den Samstag, aber als sie sah, wie er das Restaurant betrat, fand sie ihn so alt, so schwach … Während ihrer gesamten Schicht suchte sie nach dem rechten Wort, dem Grund, weshalb ihr Zorn so abgeebbt war. Es lag daran, dass er sich seiner sicher war. Sie selbst hatte das Angebot zwar verwirrt, er aber schien nie gezweifelt zu haben. Er lächelte, bestellte das Tagesessen, las seine Zeitung, aß, zahlte, und als er im Aufbruch war:

»Haben Sie überlegt?«, fragte er mit sanfter Stimme. »Wie viel wollen Sie?«

Louise sah zu Monsieur Jules und schämte sich, dass sie so da stand und an der Eingangstür leise mit dem Doktor redete.

»Zehntausend Francs«, schleuderte sie ihm hin wie eine Beleidigung.

Sie wurde rot. Das war ungeheuer, inakzeptabel.

Mit einem Ausdruck, als sagte er, ich verstehe, nickte er. Er knöpfte den Mantel zu, nahm den Hut.

»Einverstanden.«

Dann ging er hinaus.

Monsieur Jules fragte: »Du hast hoffentlich keine Probleme mit dem Doktor?«

»Nein, warum?«

Unbestimmte Geste. Nein, nur so.

Die hohe Summe machte ihr Angst. Während sie die Arbeit beendete, versuchte sie, eine Liste mit allem aufzustellen, was sie sich mit zehntausend Francs würde leisten können. Ihr wurde klar, dass sie kurz davor stand, sich von einem Mann dafür bezahlen zu lassen, dass sie sich auszog. Sie war eine Nutte. Die Feststellung tat ihr gut. Sie entsprach der Vorstellung, die sie von sich hatte. In anderen Momenten sagte sie sich zur eigenen Beruhigung, dass der Umstand, sich nackt zu zeigen, auch nicht schlimmer sei als beim Arzt. Eine ihrer Kolleginnen saß in einer Malakademie Modell, anscheinend war das nur langweilig, und sie hatte vor allem Angst, sich zu erkälten.

Und zehntausend Francs … Nein, das war unmöglich, das konnte nicht einfach nur dafür sein, dass sie sich auszog. Er würde etwas anderes wollen. Zu diesem Preis konnte er … Aber Louise hatte keinerlei Vorstellung, was ein Mann für eine solche Summe fordern konnte.

Vielleicht hatte sich der Doktor dasselbe überlegt, denn er sprach nicht mehr davon. Ein Samstag ging vorüber. Dann ein weiterer. Ein dritter. Louise fragte sich, ob sie nicht zu viel Geld verlangt hatte, hatte er ein anderes Mädchen gesucht, das gefälliger war? Sie war gekränkt. Sie ertappte sich dabei, wie sie mit einer etwas abrupten Geste ihren Teller abstellte, ein leises Knurren ausstieß, als er sich an sie wandte, kurz, wie sie gerade zu einer Kellnerin wurde, die sie als Gast gehasst hätte.

Sie beendete die Arbeit und wischte den Tisch mit dem Lappen ab. Von dort aus sah man die Fassade ihres Hauses in der Impasse Pers. An der Straßenecke bemerkte sie den Arzt, der mit der Miene eines entspannt wartenden Mannes eine Zigarette rauchte.

Sie trödelte möglichst lange, aber wie viel Zeit man sich auch nimmt, jede Aufgabe findet ihr Ende. Sie zog den Mantel an, ging hinaus. Unbestimmt hoffte sie, der Doktor wäre der Sache überdrüssig geworden, wusste aber, dass dem nicht so sein würde.

Sie ging zu ihm. Er lächelte ihr freundlich zu. Er kam ihr kleiner vor als im Restaurant.

»Wo möchten Sie, dass es stattfindet, Louise? Bei Ihnen? Bei mir?«

Bei ihm ganz bestimmt nicht, zu riskant.

Bei ihr übrigens auch nicht, wie sähe das aus? Die Nachbarn … Sie hatte praktisch keine, aber das war eine Frage des Prinzips. Also nein.

Er schlug vor, ins Hotel zu gehen. Das hatte etwas von Stundenhotel, sie willigte ein.

Er musste ihre Antwort vorhergesehen haben, denn er hielt ihr eine Seite aus einem Notizbuch hin.

»Freitag, ist Ihnen das recht? Gegen achtzehn Uhr? Ich werde auf den Namen Thirion reservieren, das steht auf dem Zettel.«

Er steckte die Hände wieder in die Taschen.

»Danke, dass Sie einwilligen«, fügte er hinzu.

Louise stand noch einen Moment mit dem Zettel da, stopfte ihn in ihre Handtasche und ging nach Hause.

Die Woche war ein Martyrium.

Würde sie gehen, würde sie nicht gehen, zehn Mal am Tag, zwanzig Mal in der Nacht änderte sie die Meinung. Und wenn es trotz allem schiefging? Die Adresse war die eines Hotels im 14. Arrondissement, des Hotel d’Aragon, am Donnerstag ging sie hin, um mal zu gucken. Sie stand gerade davor, als die Sirenen losgingen. Ein Alarm. Sie sah sich nach einem Zufluchtsort um.

»Kommen Sie …«

Gerade verließen die Hotelgäste im Gänsemarsch das Gebäude, schwerfällig, verärgert, eine alte Frau nahm sie am Arm, hier entlang, gleich die Tür nebenan. Eine Treppe führte in den Keller, Kerzen wurden angezündet. Niemand wunderte sich, dass sie ihre Gasmaske nicht dabei hatte, die Hälfte der Hotelgäste hatte keine. Es musste ein Hotel mit Halbpension sein, die Leute kannten sich. Anfangs wurde Louise angestarrt, aber bald zog ein Mann, dessen Bauch über den Gürtel hing, ein Kartenspiel hervor, ein junges Paar ein Damebrett, niemand interessierte sich mehr für sie. Nur die Hotelbesitzerin, eine alterslose Frau, die sich in einen Umhang hüllte, mit Vogelkopf, Haaren von verdächtigem Schwarz wie die einer Perücke, mit hartem, stahlgrauen Blick, zartgliedrig und mager – als sie sich gesetzt hatte, hatte Louise ihre spitzen Knie unter dem Stoff ihres Kleides erahnt –, nur die Hotelbesitzerin hatte sie nachdrücklich gemustert, sicher sah man hier nicht oft neue Gesichter. Der Alarm dauerte nicht lange, man ging wieder hinauf. »Die Damen zuerst«, sagte der dicke Mann, man spürte, dass er den Satz jedes Mal sagte, dass er auf diese Weise den Eindruck hatte, er wäre ein Gentleman. Niemand hatte Louise angesprochen. Sie dankte der Hotelbesitzerin, die ihr beim Weggehen nachsah, Louise spürte ihren Blick, aber als sie sich umwandte, war die Straße leer.

Am nächsten Tag vergingen die Stunden in rasendem Tempo. Sie hatte beschlossen, dass sie nicht gehen würde, aber als sie von der Schule gekommen war, hatte sie sich fertig gemacht. Und um 17 Uhr 30 verließ sie mit Angst im Bauch das Haus.

Beim Hinausgehen machte sie kehrt, zog die Küchenschublade auf, griff nach einem Fleischmesser und steckte es in die Handtasche.

An der Rezeption des Hotels erkannte die Besitzerin sie wieder und machte ein überraschtes Gesicht.

»Thirion«, sagte Louise nur.

Die alte Frau reichte ihr einen Schlüssel und zeigte ihr die Treppe.

»311. Im dritten.«

Louise hätte sich am liebsten übergeben.

Alles war ruhig und still. Sie hatte nie ein Hotel betreten, das war nicht die Art Ort, an die man bei den Belmonts ging, das war ein Ort für Reiche, na ja, also für die anderen, für die, die in den Urlaub fuhren oder von nichts als Luft lebten. »Hotel« war ein exotisches Wort, Synonym zu »Palast« oder, wenn man es auf eine gewisse Weise aussprach, Synonym zu Bordell, zwei Orte, die kein Belmont je aufgesucht hätte. Und eben dort war nun Louise. Der Läufer im Flur war abgenutzt, aber sauber. Ganz außer Atem vom Treppensteigen, blieb sie einen langen Moment vor der Türe stehen, suchte allen Mut zusammen, um anzuklopfen. Irgendwo gab es ein Geräusch, sie bekam Angst, griff nach dem Türknauf, drehte ihn, trat ein.

Der Doktor trug seinen Mantel und saß auf dem Bett wie in einem Wartesaal. Er war ruhig, Louise fand ihn schrecklich alt und war sich sicher, dass sie das Messer nicht würde gebrauchen müssen.

»Guten Abend, Louise.«

Seine sanfte Stimme. Sie konnte nicht antworten, ihre Kehle war wie zugeschnürt.

Das Zimmer bestand aus einem Bett, einem kleinen Tisch, einem Stuhl und einer Kommode, auf der sie einen dicken Umschlag liegen sah. Der Doktor begnügte sich mit einem wohlwollenden Lächeln, das seine Lippen umspielte, er neigte leicht den Kopf, wie um sie zu beruhigen, aber sie hatte keine Angst mehr.

Auf dem Weg hatte sie Vorsätze gefasst. Zunächst würde sie ihm sagen, dass sie nur tun würde, was vereinbart war, es kam nicht infrage, dass er sie anfasste, wenn das die Absicht war, würde sie sofort wieder gehen. Dann würde sie das Geld zählen, sie wollte sich nicht reinlegen lassen … Aber jetzt, in diesem zu kleinen Zimmer, begriff sie, dass das Szenario, das sie sich ausgemalt hatte, nicht möglich war, alles würde einfach und ruhig ablaufen.

Sie trat von einem Fuß auf den anderen, und da nichts geschah, warf sie einen Blick auf den Umschlag, um dort Ermutigung zu finden, tat einen Schritt zurück, hängte den Mantel an den Garderobenhaken an der Tür, legte die Schuhe ab und zog, nach einem Moment des Zögerns, das Kleid aus, indem sie es mit überkreuzten Armen über den Kopf streifte.

Am liebsten wäre ihr gewesen, er würde ihr helfen, würde sagen, was sie tun sollte. Im Zimmer herrschte eine undurchdringliche, dröhnende Stille. Einen Moment lang dachte sie, sie bekäme einen Schwächeanfall. Wenn sie ohnmächtig würde, würde er das ausnutzen?

Sie stand, und er saß, aber diese Position verschaffte ihm keinerlei Vorteil. Seine Stärke war seine Unbeweglichkeit.

Er begnügte sich damit, sie zu betrachten, er wartete ab.

Während sie in Unterwäsche da stand, schien er, die Hände in den Taschen seines Mantels, zu frieren.

Um sich zu beruhigen, suchte sie nach den vertrauten Zügen des Gastes, den sie kannte, aber fand sie nicht.

Nach ein oder zwei langen Minuten betretenen Schweigens und weil ja doch irgendwas getan werden musste, nahm sie die Hände auf den Rücken und legte den Büstenhalter ab.

Der Blick des Mannes stieg zu ihrer Brust empor, wie von einem Licht angezogen, und obwohl sich seine Züge nicht im Geringsten veränderten, glaubte sie auf seinem Gesicht eine Art Ergriffenheit wahrzunehmen. Sie selbst musterte ihre Brüste, die rosa Warzenhöfe, es war ein wenig schmerzhaft.

Sie hatte das Bedürfnis, die Sache zu beenden. Sie rang sich also durch, zog den Slip aus und ließ ihn zu Boden fallen. Da sie nicht wusste, was sie mit den Händen tun sollte, verschränkte sie sie im Rücken.

In einer sehr zärtlichen Liebkosung wanderten die Augen des alten Mannes hinab und hielten unterhalb ihres Bauches inne. Es verstrichen ein paar lange Sekunden. Es war unmöglich zu erraten, was er empfand. Nur schwebte auf seinem Gesicht und über seiner gesamten Person etwas Unerklärliches und unendlich Trauriges.

Intuitiv begriff sie, dass sie sich umdrehen musste. Vielleicht wollte sie sich damit der Situation entziehen, die etwas Herzzerreißendes hatte. Sie drehte sich auf dem linken Fuß, musterte einen Moment den leicht schief hängenden Stich eines Segelschiffs, der die Wand über der Kommode schmückte. Sie glaubte, seinen Blick auf ihrem Hintern zu spüren.

Eine letzte Sorge ließ sie fürchten, er würde die Hand ausstrecken, versuchen, sie zu berühren, sie drehte sich zu ihm.

Gerade hatte er eine Pistole aus der Tasche gezogen und schoss sich eine Kugel in den Kopf.

Man fand Louise, wie sie niedergeschmettert nackt auf dem Boden kauerte, von krampfartigem Zittern gepackt, während der alte Mann seitlich auf dem Bett lag und kurz zu schlafen schien, die Füße ein paar Zentimeter über dem Boden. Nur hatte ihn die Überraschung darüber, dass Louise sich zu ihm umwandte, offenbar verwirrt und im Augenblick des Schusses hatte er die Waffe gesenkt. Die Hälfte des Gesichts war weggerissen, und auf dem Bettüberwurf breitete sich ein Blutfleck aus.

Man rief die Polizei. Ein aus einem Nachbarzimmer auftauchender Hotelgast stürzte hinzu. Da die junge Frau, die er entdeckte, splitterfasernackt war, wusste er nicht, wo er sie packen sollte. Unter den Armen? An den Beinen? In dem kleinen Zimmer roch es stark nach verbranntem Pulver, was ihn aber vor allem beeindruckte, war all das Blut, alles war voll davon.

Während er sich bemühte, nicht zum Bett zu sehen, beugte er sich zu Louise, legte ihr die Hand auf die Schulter, fand sie eiskalt, man hätte meinen können, sie wäre aus Stein, aber sie zitterte anfallartig, wie Wäsche im Wind.

Er packte sie, so gut er konnte, unter den Achseln, schaffte es, sie aufzurichten, während er alle Kräfte aufwandte, damit sie nicht wieder zusammenklappte.

»Auf«, sagte er, »das geht schon …«

Sie senkte den Blick zu dem alten Mann auf dem Bett.

Er atmete noch. Seine Lider öffneten und schlossen sich, er starrte an die Decke, als hätte er ein seltsames Geräusch gehört und fragte sich, woher es komme.

In diesem Augenblick wurde Louise verrückt. Sie stieß einen beängstigenden Schrei aus, schlug um sich wie eine Hexe, die man mit einer tollwütigen Katze in einen Sack gesteckt hat. Sie rannte aus dem Zimmer und stürzte die Treppe hinunter.

Im Erdgeschoss herrschte Gedränge. Hotelgäste und vom Schuss aufgeschreckte Nachbarn sahen die nackte Louise, wie sie schreiend die Leute beiseitestieß.

Sie lief durch die Hoteltür.

Mit wenigen Schritten war sie auf dem Boulevard Montparnasse und rannte los.

Was die Passanten erblickten, war nicht eine nackte junge Frau, sondern eine Erscheinung mit blutüberströmtem Leib und irrem Blick, sie lief im Zickzack, taumelte, man fragte sich, ob sie nicht plötzlich auf die Straße rennen, sich einem vor die Räder werfen würde, Autos fuhren langsamer, Busse bremsten, ein Mann auf einer Plattform pfiff, es wurde gehupt, sie hörte nichts, sie lief mit eiligen Schritten, barfuß, die Passanten, die ihr begegneten, waren wie vom Donner gerührt. Unaufhörlich wedelte sie mit den Armen, wie um imaginäre Insektenwolken zu verjagen, folgte einem verschlungenen Weg auf dem Gehsteig, lief hier an einem Schaufenster vorbei, umrundete dort ein Bushalteschild, stolperte, überall wich man ihr aus, niemand wusste, was tun.

Der gesamte Boulevard war in Aufregung. Wer ist das, fragte einer, eine Verrückte, sie muss irgendwo ausgebrochen sein, jemand sollte sie stoppen … Aber schon war Louise vorbei und steuerte auf den Carrefour Montparnasse zu. Es war noch kalt, hier und da zeigten sich bläuliche Stellen an ihrem Körper. Sie hatte das Gesicht einer Schwachsinnigen, man hätte meinen können, die Augen träten ihr aus dem Kopf.

Eine alte magere Frau mit Turban auf dem Kopf wie eine Concierge sah sie auf dem Gehsteig auf sich zukommen und dachte sofort an ihre Großnichte, die ungefähr im selben Alter war.

»Plötzlich ist sie stehen geblieben, als würde sie ihren Weg suchen. Ruckzuck hab’ ich meinen Mantel ausgezogen und ihr über die Schultern geworfen. Sie hat mich angesehen und ist hingefallen, da, vor mir, wie ein Paket, ich wusste nicht, wie ich sie stützen sollte, zum Glück waren da Leute, die haben geholfen. Die war völlig durchgefroren, die Kleine …«

Der Menschenauflauf hatte die Polizei angelockt, ein Schutzmann stellte sein Fahrrad auf dem Gehsteig ab und bahnte sich mit den Ellbogen einen Weg durch die Menge, die sich drängte und das Geschehen kommentierte.

Was er entdeckte, war eine junge Frau, die auf dem Boden kauerte, unter einem Mantel wahrscheinlich nackt war, sich mit einem blutbefleckten Ärmel das Gesicht abwischte und dabei keuchte, als käme sie nieder.

Louise hob den Blick, sah erst die Schirmmütze, dann die Uniform.

Sie war eine Kriminelle, man kam, um sie zu verhaften.

Verstört blickte sie sich um.

Ein Blitz durchzuckte sie, wieder hörte sie den Schuss, roch den Pulvergeruch. Blutregen fiel vom Himmel und schnitt sie vom Rest der Welt ab.

Sie streckte die Arme aus, brüllte.

Und wurde ohnmächtig.

2

Die in Zwanzigerreihen aufgestellten Filter sahen aus wie dicke Edelstahlfässer oder gutmütige Riesenmilchkannen, was Gabriel nicht im Geringsten beruhigte. Sie sollten vor einem Giftgasangriff schützen, doch für ihn waren sie nichts anderes als ängstliche, versteinerte Wachposten.

Von Nahem betrachtet, wirkte die Maginot-Linie mit ihren Hunderten Forts und Bunkern, die einer möglichen deutschen Invasion Widerstand leisten sollte, furchtbar verwundbar. Selbst der Mayenberg, eine der wichtigsten Befestigungsanlagen der Verteidigungslinie, hatte Schwächen wie ein Greis: Seine militärischen Bewohner waren vor Kugeln und Granaten sicher, aber allesamt vom Ersticken bedroht.

»Ach, Chef, Sie mal wieder?«, bemerkte der Wachsoldat ironisch.

Gabriel wischte sich die Hände an der Hose ab. Er war dreißig Jahre alt, hatte braunes Haar und runde Augen, die ihm einen ständig erstaunten Gesichtsausdruck verliehen.

»Ich kam gerade vorbei …«

»Natürlich«, sagte der Soldat und ging weiter.

Bei jedem Wachgang sah er den jungen Hauptfeldwebel »vorbeikommen«.

Gabriel konnte nicht anders – ständig musste er herkommen, die Filter überprüfen und sich vergewissern, dass sie noch da waren. Hauptgefreiter Landrade hatte ihm erklärt, wie rudimentär und primitiv das System war, mit dem Kohlenstoffmonoxid und Arsenwasserstoff in der Luft aufgespürt werden konnten.

»In Wirklichkeit wird alles vom Geruchsinn der Wachposten abhängen. Bleibt zu hoffen, dass die nicht erkältet sind.«

Raoul Landrade arbeitete als Elektriker bei den Pionieren. Mit schicksalsergebener Genauigkeit verkündete er schlechte Nachrichten und trug gefährliche Gerüchte weiter. Da er wusste, wie sehr die Gefahr eines Giftgasangriffs Gabriel beunruhigte, verpasste er keine Gelegenheit, ihn über alles zu informieren, was er erfuhr. Man konnte fast meinen, er machte das absichtlich. Ach übrigens, gerade am Abend zuvor:

»Die planen, die gesättigten Filter nach und nach neu zu füllen, aber ich sag dir eins: Die werden nie schnell genug neu gefüllt, um die ganze Festung zu schützen … garantiert.«

Er war ein komischer Kauz, dieser Kerl, mit einer Strähne, die ihm wie ein blondes, fast rötliches Komma in die Stirn hing, den nach unten zeigenden Mundwinkeln und rasiermesserdünnen Lippen, er machte Gabriel ein wenig Angst. Seit fast vier Monaten waren sie Stubenkameraden, und es war Landrade gelungen, Gabriels Furcht vor dem Mayenberg, die er schon seit seiner Ankunft empfand, eine Gestalt zu geben. Die gigantische unterirdische Festung war Gabriel wie eine Art bedrohliches Ungeheuer mit aufgerissenem Maul erschienen, bereit, alles zu verschlingen, was der Generalstab ihm als Opfergabe schicken würde.

Im Mayenberg lebten mehr als neunhundert Soldaten, die sich ständig in den kilometerlangen Stollen unter tausenden Kubikmetern Beton bewegten, begleitet vom unablässigen Lärm von Stromaggregaten, Eisenplatten, die widerhallten wie das Gebrüll von Verdammten, und einer Mischung aus Dieselgeruch und ständiger Feuchtigkeit. Betrat man den Mayenberg, verblasste wenige Meter später das Tageslicht, und man erahnte den langen, finsteren Tunnel, durch den mit fürchterlichem Getöse die Kasemattenbahn zu den Kampfblöcken fuhr, deren Granatwerfer bereit waren, 145-mm-Geschosse in 25 Kilometern Umkreis abzufeuern, sobald der Erbfeind denn geruhen würde, sich zu zeigen. Einstweilen hatte man Munitionskisten sortiert, hatte sie gestapelt, geöffnet, zugeordnet, verschoben, überprüft, man wusste nicht mehr, was man tun sollte. Die Metro genannte Kasemattenbahn diente nur noch dazu, die Thermosbehälter herbeizuschaffen, in denen man die Suppe wärmte. Man erinnerte sich der Befehle, die die Truppe aufforderten, »an Ort und Stelle Widerstand zu leisten, ohne jemals an Rückzug zu denken, selbst im Falle von Umzingelung, selbst bei vollständiger Isolierung und ohne Hoffnung auf baldige Hilfe, so lange die Munition reicht«, aber inzwischen konnte sich niemand mehr vorstellen, welche Umstände die Soldaten zu solchen Extremmaßnahmen zwingen könnten. Während man darauf wartete, für das Vaterland zu sterben, langweilte man sich zu Tode.

Gabriel hatte keine Angst vor dem Krieg – übrigens fürchtete ihn hier niemand, die Maginot-Linie galt als uneinnehmbar –, ertrug aber nur schwer die beengte, stickige Atmosphäre, die mit den regelmäßigen Wachgängen, den Klapptischen an den Stollenwänden, den winzigen Stuben und der Trinkwasserbeschränkung an ein U-Boot erinnerte.

Ihm fehlte das Tageslicht. Wie alle anderen Männer hatte er nur Anspruch auf drei Stunden am Tag, so lauteten die Anweisungen. Im Freien gossen sie Beton, weil die Befestigungsanlage noch nicht fertig war, oder entrollten kilometerweise Stacheldraht, um nahende feindliche Panzer aufzuhalten, mit Ausnahme der Flächen, wo sie Bauern gestört oder Obstgärten angetastet hätten (vielleicht dachte man, der Respekt vor landwirtschaftlicher Tätigkeit oder die Vorliebe für Obst und Gemüse würden den Feind veranlassen, diese Bereiche zu umgehen). Man ließ sie auch Eisenbahnschienen senkrecht in den Boden rammen. Wenn der einzige Bagger anderweitig eingesetzt wurde oder die In-den-Boden-Ramm-Maschine mal wieder kaputt war, nahm man notgedrungen die Klappspaten zu Hilfe, und wenn man am Ende der Schicht zwei Schienen in den Boden getrieben hatte, war das eine Glanzleistung.

Wenn noch Zeit blieb, züchtete man Hühner und Kaninchen. Eine kleine Schweinezucht hatte es sogar in die Spalten der Regionalzeitung geschafft.

Für Gabriel war vor allem die Rückkehr schlimm: Ins Innere der Festung zurückzukehren, verursachte ihm Herzklopfen.

Die Gefahr eines Giftgasangriffs ließ ihm keine Ruhe. Das Senfgas konnte Kleidung und Masken durchdringen und verursachte Verbrennungen an den Augen, an der Epidermis und den Schleimhäuten. Er hatte seine nagende Sorge dem Stabsarzt offenbart, einem müden Mann, weiß wie ein Waschbecken und düster wie ein Totengräber, dem alles normal erschien, da nichts hier Sinn und Verstand hatte, weder das endlose Warten auf Gott-weiß-was, noch das Leben an einem solchen Ort, niemandem geht es gut, bekundete er müde, er verteilte Aspirin, kommen Sie bald wieder, sagte er, er hatte gern Gesellschaft. Zwei oder drei Mal pro Woche schlug Gabriel ihn vernichtend beim Schach, was ihm nichts ausmachte, er verlor gern. Der Hauptfeldwebel hatte im vergangenen Sommer angefangen, gegen den Arzt zu spielen, als er, ohne wirklich krank zu sein, unter den Lebensbedingungen litt und im Krankenrevier ein wenig Trost suchte. Die Luftfeuchtigkeit hatte damals fast hundert Prozent erreicht, Gabriel bewegte sich im ständigen Gefühl zu ersticken. Die Temperatur in der Festung war unerträglich, man konnte nicht schwitzen, die Leiber waren durchgehend nass, die Bettlaken feucht und klamm, die Kleidung hing einem schwer am Körper, es gab keine Möglichkeit, die Wäsche zu trocknen, in den Spinden roch es nach Schimmel. In den Zimmern erreichte die Kondensation den Sättigungspunkt. Dazu kam das durch die Lüftungsschächte verstärkte stete Brummen des Gebläses, das jeden Morgen um vier Uhr ansprang. Für Gabriel, der schon immer einen leichten Schlaf hatte, war die Festung die Hölle.

Man langweilte sich, schleppte sich zu den Diensten, behielt müde die Tore im Auge, mit denen die Druckwelle der gegnerischen Bomben, sofern es welche gäbe, gedämpft werden sollte, und da die Disziplin deutlich erschlafft war, verbrachte man die Zeit zwischen zwei Wachen im Offizierscasino (dessen Tür Tag und Nacht geöffnet war, weil die Offiziere, die keine schlechten Kerle waren, ein Auge zudrückten). Man kam von weit her. Nicht selten kreuzten bei Einbruch der Nacht Männer aus englischen oder schottischen Bataillonen auf, die Dutzende Kilometer entfernt lagen; wenn sie später zu besoffen waren, rief man die Ambulanz, um sie zurückzubringen.

Dort hatte der Hauptgefreite Raoul Landrade zu wirken begonnen. Gabriel hatte nie erfahren, wie er im Zivilleben war, aber im Mayenberg hatte er sich rasch als oberster Schieber etabliert und war eine Drehscheibe für jegliche Mauschelei. Es lag in seinem Charakter. In seinen Augen war das Leben ein unerschöpflicher Quell an Tricks und krummen Geschäften.

Seine Karriere im Mayenberg hatte er beim Hütchenspiel begonnen. Er brauchte nichts als eine umgedrehte Kiste und zwei Becher, um eine Nuss, eine Murmel oder einen Kieselstein verschwinden zu lassen, ihm war alles recht. Er hatte ein solches Talent, einem das Gefühl der Gewissheit zu vermitteln, dass man nur sehr schwer der Versuchung widerstehen konnte, auf eine Gewinnerkarte oder einen Becher zu zeigen. Langeweile und Untätigkeit hatten ihm eine wachsende Zahl von Anhängern verschafft. Sein Ruf war sogar bis zu den Außenposten gelangt, die die Soldaten im Mayenberg eigentlich nicht ausstehen konnten, weil sie sie für privilegiert hielten. Alle bereiteten dem Hauptgefreiten einen begeisterten Empfang, seine glänzende Vorführung faszinierte die Männer, unabhängig von Grad und Rang. Zu seiner Geschicklichkeit beim Hütchenspiel kam eine weitere, sehr überzeugende Raffinesse: Er ließ nur lächerlich geringe Summen zu. Man setzte einen Franc oder zwei, verlor mit einem Lächeln, und in diesem Rhythmus verdiente Raoul im Laufe eines Tages nicht selten dreihundert Francs. In der übrigen Zeit mauschelte er mit den Brauereien in der Umgebung, einigen Unteroffizieren vom Nachschub und den Kellnern im Casino. Und lief Frauen hinterher. Manche sagten, er habe eine gute Freundin in der Stadt, andere behaupteten, er gehe schlicht ins Bordell. Wie auch immer, wenn er verschwand, kehrte er stets mit einem breiten Grinsen zurück, dessen Ursache man nie kannte.

Oft gelang es ihm, notleidende Kameraden dafür zu bezahlen, dass sie seine Wachgänge im Kraftwerk übernahmen, und die Vorgesetzten drückten ein Auge zu. In der so erworbenen Freizeit widmete er sich dem Schwarzhandel bei der Versorgung des Casinos, dort hatte er ein ausgefeiltes und undurchschaubares System mit Rabatten bei der Fässerlieferung, Rückübertragung von Provisionen und auf Käufe und Verkäufe verteiltem Trinkgeld entwickelt, was ihm angesichts von täglich vierhundertfünfzig Litern Bier, die im Mayenberg konsumiert wurden, ein hübsches Sümmchen einbrachte. Aber alle anderen Geschäftsfelder interessierten ihn auch. So hatte er unauffällig die Küchen unterwandert, aus denen er ebenfalls Profit zog, sich rühmend, mehr oder weniger alles besorgen zu können, was der Nachschub nicht zu bieten hatte, und hielt sein Versprechen. Den Offizieren beschaffte er seltene Waren und gab den Soldaten, die es leid waren, zweimal am Tag Rindfleisch zu essen, was sie zur Abwechslung brauchten. Während die Armee sich in der Routine einrichtete und die Truppen in der Langeweile, lieferte er Hängematten, Kisten, Geschirr, Matratzen, Decken, Zeitschriften, Fotoapparate – fehlte es einem an etwas, trieb Raoul Landrade es für einen auf. Im vergangenen Winter hatte er massenweise Zusatzheizungen und Sägemesser herbeigeschafft (alles war gefroren, der Wein wurde in dicken Scheiben ausgeteilt). Anschließend hatte er Entfeuchtungsgeräte angeboten, deren Wirkungsgrad nahe null lag, die sich aber verkauften wie warme Semmeln. Pralinen, Schokolade, Marzipan, saure Drops, Süßigkeiten und so fort liefen auch sehr gut, vor allem bei den Unteroffizieren. Die Verwaltung gestattete jedem Truppenangehörigen eine Ration Schnaps zum Frühstück und einen reichlichen Viertelliter Wein zu jeder Mahlzeit. Unglaubliche Mengen an Wein und Schnaps wurden in die Festung gebracht, in irrem Takt wurden die Vorräte aufgefüllt. Dank eines diskreten Absaugsystems führte Landrade großzügige Entnahmen durch, die er zu niedrigen Preisen an benachbarte Cafés und Restaurants, an Landwirte und ausländische Tagelöhner verkaufte. Wenn der Krieg noch ein Jahr dauerte, würde Hauptgefreiter Landrade den kompletten Mayenberg aufkaufen können.

Gabriel kam vorbei und prüfte, ob die Wachablösung korrekt erfolgt war. Im Zivilleben war er Mathematiklehrer, hier arbeitete er bei der Fernmeldeabteilung, er nahm die Anrufe von außerhalb entgegen und verteilte sie. Der Krieg beschränkte sich hier auf einige Anweisungen zu den Außenarbeiten und auf die Ausstellung von Urlaubsscheinen, deren Anzahl ein verblüffendes Niveau erreicht hatte. Gabriel hatte berechnet, dass über die Hälfte der Offiziere zu denselben Zeiten abwesend war. Hätten die Deutschen solch einen Moment für einen Angriff gewählt, sie hätten den Mayenberg innerhalb von zwei Tagen eingenommen und wären binnen drei Wochen nach Paris gelangt …

Gabriel kehrte in die Stube zurück, in der zwei Stockbetten standen. Sein Bett befand sich oben, gegenüber dem des Hauptgefreiten Landrade. Unten schlief Ambresac, ein Kerl mit dichten, struppigen und streitsüchtigen Augenbrauen und den Pranken eines Bauern, der nörgelte wie kein anderer. Gegenüber lag Chabrier, dessen schmächtige, unruhige Erscheinung mit spitzem Gesicht an ein Wiesel erinnerte. Wenn man mit ihm sprach, starrte er einen an, als erwartete er eine Reaktion auf einen Scherz, den er gemacht hätte. Dieses Starren war so unangenehm, dass die meisten Leute irgendwann anfingen, verlegen zu lachen. Auf diese Weise hatte Chabrier sich den Ruf erworben, ein wahnsinnig lustiger Typ zu sein, ohne je den Beweis dafür erbracht zu haben. Ambresac und Chabrier waren die Komplizen von Raoul Landrade. Die Stube war sein Hauptquartier. Da Gabriel nichts mit den Gaunereien zu tun haben wollte, die dort angezettelt wurden, verstummten die anderen, wenn er den Raum betrat, eine recht missliche Lage. Die ungute Stimmung war bald Ursache, bald Folge jener kleinen Vorfälle, die das Leben in einer Kaserne prägen. Ein paar Wochen zuvor hatte ein Soldat der Einheit den Diebstahl seines Siegelrings beklagt, der die Anfangsbuchstaben seines Namens trug. Alle hatten gelacht, denn er hieß Honoré Morbier, doch jeder spürte unbestimmt, wie das Leben auf engstem Raum Streit, Gereiztheit, Untugenden förderte, so viel wurde gar nicht geklaut, aber ein Siegelring aus Gold, also wirklich, sagte man sich, das ist was wert, mal abgesehen von den damit verbundenen Gefühlen.

Als Gabriel eintrat, saß Raoul auf seiner Pritsche und reihte Zahlen aneinander.

»Du kommst genau richtig«, sagte er. »Ich will den Luftdurchfluss und das Volumen berechnen, kriege es aber nicht hin …«

Er versuchte, die Arbeitsleistung einer Reihe von Geräten zu ermitteln. Gabriel schnappte sich den Stift. Das Ergebnis lautete 0,13.

»Verdammt!«, stieß Raoul hervor.

Er war bestürzt.

»Was ist das?«

»Ach, ich hatte ein paar Zweifel, was die Stromaggregate angeht, mit denen die Luftfilter betrieben werden sollen. Falls wir mit Giftgas attackiert werden, weißt du?«

Als er Gabriels besorgte Miene sah, erklärte er:

»Diese Idioten haben sich für Zweitaktmotoren entschieden. Und weil die nicht stark genug sind, werden wir sie aufladen müssen. Und das Ergebnis …«

Gabriel spürte, wie er erblasste.

Fieberhaft wiederholte er die Berechnungen. Noch immer 0,13. Im Falle eines Angriffs würde die vom Kraftwerk gefilterte Luft gerade ausreichen, um … das Kraftwerk zu reinigen. Der Rest der Festung wäre voller Gas.

Mit fatalistischer Geste faltete Raoul das Blatt.

»Na gut, so weit sind wir noch nicht, aber trotzdem …«

Gabriel wusste, dass es nicht denkbar war, die Ausrüstung noch zu wechseln. Was immer geschehen würde, man würde mit Zweitakter-Kompressoren in den Kampf ziehen.

»Wir können ja im Werk unterkommen«, meinte Raoul, »aber ihr bei der Fernmeldeabteilung …«

Das »Werk« war das Kraftwerk. Gabriel spürte, dass er eine trockene Kehle bekam. Das war irrational. Sollte der Krieg kommen, so war durch nichts bewiesen, dass die Deutschen mit Gas angreifen würden. Dennoch erschien Gabriel das sicher.

»Du könntest ja mit zu uns, wenn’s Schwierigkeiten gibt …«

Gabriel sah auf.

»Wir haben einen Code aus Klopfzeichen für die Südtür des Werks vereinbart. Wenn du den Code hast, machen wir dir auf.«

»Und wie lautet der Code?«

Raoul machte eine abwehrende Handbewegung.

»Nichts ohne Gegenleistung, mein Lieber.«

Gabriel wusste nicht recht, was er zu bieten hatte.

»Informationen. Bei den Fernmeldern wisst ihr über alle Bewegungen des Nachschubs Bescheid, was in die Lager kommt und was rausgeht, alles, was der Mayenberg kauft und von außerhalb bringen lässt. Wenn wir das erfahren würden, könnten wir besser zurechtkommen, verstehst du … Wir könnten uns vorbereiten.«

Raoul schlug Gabriel offen vor, an seinen Betrügereien teilzuhaben – im Austausch gegen eine Eintrittskarte zur Südtür des Werks im Falle eines Angriffs.

»Das kann ich nicht, das ist … vertraulich. Das ist geheim.«

Er suchte nach dem richtigen Wort.

»Das wäre Verrat.«

Es war lächerlich. Raoul lachte laut.

»Die Lieferung von Dosenrindfleisch ist ein Staatsgeheimnis? Ach, unsere Führung ist schon lustig …«

Er entfaltete das Blatt Papier, auf dem Gabriel seine Berechnungen aufgestellt hatte, und drückte es ihm in die flache Hand.

»Da … Dann hast du wenigstens was zu lesen, wenn du zur Südtür des Werks kommst …«

Er ging hinaus und überließ Gabriel seiner Angst. Hinter Landrade blieb immer eine Art unangenehmes Flimmern zurück, so wie manche Pflanzen einen beunruhigenden Duft hinterlassen.

Das Gespräch hatte Gabriel Unbehagen bereitet.

Drei Wochen später hörte er in den Duschen ein Gespräch zwischen Ambresac und Chabrier, die sich über einen in den Luftansaugschächten der Kampfblöcke durchgeführten »Versuch mit Flammenwerfern« unterhielten.

»Katastrophal …«, versicherte der eine.

»Ich weiß«, verstärkte der andere noch. »Anscheinend waren die Filter vom Ruß verstopft! In Nullkommanichts war der Block komplett dicht.«

Gabriel konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Die beiden Burschen waren schreckliche Schauspieler, ihr inszeniertes spontanes Gespräch sollte allein seine Angst verstärken. Was exakt das Gegenteil bewirkt hatte.

Nur spielte er am selben Abend Schach mit dem Stabsarzt, und der bestätigte ihm, dass es die Versuche gegeben hatte. Gabriels Atmung wurde flacher, sein Puls beschleunigte sich.

»Wie, Versuche?«

Der Arzt starrte auf das Schachbrett und redete wie mit sich selbst. Bedächtig schob er den Springer vor und brummte:

»Sonderlich viel ergeben haben sie nicht, das stimmt. Deshalb soll jetzt eine Übung stattfinden. Diesmal in realem Ausmaß. Das Ganze wird in großem Maßstab schiefgehen, aber sie werden schwören, dass alles bestens sei und das System funktioniere. Würde mich nicht wundern, wenn sie danach noch eine Messe lesen lassen, die werden sie brauchen. Und wir auch.«

Gabriel blickte ins Leere und zog mit der Dame nach vorn.

»Matt …«, verkündete er keuchend.

Der Doktor klappte das Spielbrett zusammen, zufrieden mit dem Ergebnis.

Leicht schwankend ging Gabriel zurück auf die Stube.

Die Tage verstrichen. Hauptgefreiter Landrade eilte durch die Gänge, beschäftigt wie nie zuvor.

»Du tätest gut daran, es dir zu überlegen«, rief er ihm manchmal im Vorübergehen zu.

Gabriel wartete darauf, dass der Kommandant den Befehl zu der Übung erteilte, nichts geschah, doch dann heulten am 27. April morgens um fünf Uhr dreißig plötzlich die Sirenen los.

War das die für die Truppe völlig überraschende Übung oder ein echter Angriff der Deutschen?

Angespannt wie ein Bogen sprang Gabriel aus dem Bett.

In den Gängen hallte bereits der Lärm Hunderter Soldaten wider, die zu ihren Kampfposten eilten, Befehle wurden gebrüllt. Raoul Landrade und seine Komplizen legten im Hinausgehen ihre Koppel um, Gabriel knöpfte seine Uniform zu und folgte ihnen. Die kreuz und quer laufenden Soldaten, das plötzliche Auftauchen der Kasemattenbahn, derentwegen er sich mit beiden Händen an die Wand des Stollens drücken musste, das Geräusch der Sirenen und der Munitionskisten, die beladen wurden, die Schreie, all das verwirrte ihn, er konnte sich des Gedankens nicht erwehren, dass es sich wirklich um eine Offensive der Deutschen handelte.

Gabriel rannte seinen Stubenkameraden hinterher, die ihn abgehängt hatten, sein Atem ging flacher, seine Beine zitterten, er hatte es noch immer nicht geschafft, die Jacke ganz zuzuknöpfen, und verrenkte sich, um es hinzukriegen. Etwa fünfzehn Meter vor sich sah er, wie Hauptgefreiter Landrade nach links abbog, lief schneller, bog selbst ab, aber stand im nächsten Moment einer Menge gegenüber, die brüllend kehrt machte und zurückrannte, Landrade vorneweg, gefolgt von einer undurchdringlichen Wolke, die sich wellenartig fortbewegte und aus der wankende, von Panik erfüllte Soldaten auftauchten.

Einen Moment lang war Gabriel wie versteinert.

Die deutschen Gase galten als unsichtbar. Aus einer dunklen Ecke seines Gehirns stieg der Gedanke auf, dass diese weiße Wolke etwas anderes war. Ein Gas, das man noch nicht kannte? Während er noch darüber nachdachte, war er eingehüllt, der beißende Rauch drang ihm rau in die Lunge. Er hustete orientierungslos, drehte sich mehrmals um die eigene Achse, die vorbeihastenden Soldaten waren nur noch vage Gestalten, alle riefen irgendetwas. Hier entlang! Zum Ausgang! Nein, zum Nordgang!

In dem dichten Nebel, der ihm in den Augen brannte, wurde Gabriel hin und her gestoßen, er taumelte, wurde getroffen. Der Rauch wurde noch dichter, weil der Gang an der Stelle schmaler wurde, kaum breit genug für zwei Männer. An der Kreuzung zweier Tunnel löste ein Windzug den Rauch plötzlich auf, alles war wieder klar, auch wenn die Tränen den Blick noch trübten.

War er gerettet?

Er wandte sich um und sah neben sich, an die Wand gedrückt, den Hauptgefreiten Landrade, der auf eine Ausbuchtung im Stollen zeigte, wie es sie alle dreißig Meter gab. Es waren zumeist Notbuchten, in die man ausweichen konnte, wenn die Kasemattenbahn vorbeifuhr, aber einige führten auch zu kleinen Räumen, die als Materiallager dienten. So war es bei dieser hier, die mit einer halb offen stehenden Eisentür versehen war. Lag das Kraftwerk in der Nähe? Gabriel dachte, er sei in die andere Richtung gelaufen … Hauptgefreiter Landrade hielt sich den Unterarm vors Gesicht, seine Augen tränten, während er dem Hauptfeldwebel zu verstehen gab, dass er eintreten solle. Gabriel drehte sich um, wieder rollte die Wolke aus weißem Rauch heran, wie von einem unterirdischen Wind angetrieben, und füllte mit großer Geschwindigkeit den Tunnel. Immer wieder spuckte sie Grüppchen von Soldaten aus, die, mit tränenden Augen hustend, schreiend, sich krümmend, einen Ausweg suchten.

»Hier entlang!«, brüllte Landrade.

Er deutete auf die halb offene Eisentür. Ohne nachzudenken, machte Gabriel zwei Schritte vorwärts und trat ein, es war ziemlich dunkel. Nur eine Lampe an der Decke erhellte das winzige Werkzeuglager. Hinter ihm knallte die schwere Eisentür ins Schloss.

Raoul war ihm nicht gefolgt, er hatte ihn eingesperrt.

Gabriel warf sich gegen die Tür, versuchte, sie zu öffnen, aber der Türknauf drehte sich ins Leere, er trommelte dagegen, hielt plötzlich inne. Durch den Spalt unter der Tür, durch die seitlichen Scharniere drang allmählich der weiße Rauch herein, als würde er vom Inneren des Raums angesaugt.

Gabriel brüllte und schlug mit den Fäusten gegen die Tür.

Mit irrer Geschwindigkeit quollen nun die dichten, beißenden Rauchschwaden herein, wie Wasser bei einer Überschwemmung. Die Luft wurde knapp.

Ein Hustenanfall drehte ihm den Magen um, riss ihn vom Boden, bevor er sich zusammenkrümmte und auf die Knie fiel.

Seine Brust stand kurz vor dem Explodieren, der Rauch erstickte ihn, ihm war, als würden die Augen aus ihren Höhlen springen.

Er konnte nur noch ein paar Zentimeter weit sehen. Zwischen zwei Krämpfen blickte er auf seine geöffneten Hände. Voller Blut.

Er spuckte Blut.

3

»Belmont, sagen Sie?«, fragte Untersuchungsrichter Le Poittevin.

In ihrem Krankenhausbett wirkte Louise schmächtig wie eine Heranwachsende.

»Und Sie sagen, sie sei keine Prostituierte …«

Den ganzen Tag lang wischte er sich mit einem kleinen Fensterleder die Brillengläser sauber. Für seine Kollegen, seine Mitarbeiter, für die Amtsdiener und Anwälte bildete diese Geste eine eigene Sprache. Jetzt gerade brachte die Hand, die die Gläser bedrängte, klar zum Ausdruck, wie sehr er zweifelte.

»Jedenfalls ist sie nicht erfasst«, antwortete der Polizist.

»Eine Halbprofessionelle …«, murmelte der Richter und setzte die Brille auf.

Er hatte einen Stuhl mit aufrechter Lehne gefordert, was Stühle anging, war er sehr pedantisch. Er beugte sich zu dem schlafenden Körper. Hübsch. Kurze Haare, aber trotzdem hübsch. Der Untersuchungsrichter kannte sich mit jungen Frauen aus, in seinem Büro im Justizpalast sah er nicht wenige vorbeiziehen, ganz abgesehen von denen, die er im Bordell in der Rue Sainte-Victoire befummelte. Eine Krankenschwester räumte etwas im Zimmer auf. Von dem Geräusch belästigt, drehte er sich rasch zu ihr und warf ihr einen vernichtenden Blick zu. Sie begnügte sich damit, ihn zu mustern, dann fuhr sie fort, als existierte er nicht. Der Richter stieß einen matten Seufzer aus, ach, diese Weiber! Er wandte sich wieder Louise zu, zögerte, streckte die Hand aus und berührte ihre Schulter. Sein Daumen glitt leicht über ihre Haut. Warm. Weiche Haut. Das Mädchen war wirklich nicht schlecht. Aber sich deswegen gleich eine Kugel in den Kopf zu jagen … In einer langsamen und wiederholten Bewegung folgte sein Daumen Louises Schulter.

»Sind Sie fertig?«

Der Richter zuckte zurück, als hätte er sich verbrannt. Die Krankenschwester hielt eine Schüssel in den Armen wie ein Baby, sie überragte den kleinen Richter, der erblasste.

Ja, er war fertig. Er klappte die Akte zu.

Im Lauf der nächsten Tage unterbanden die Ärzte eine eingehendere Befragung. Erst in der folgenden Woche konnte die Vernehmung fortgesetzt werden.

Diesmal war Louise wach. Wenn man so sagen kann. Da es nicht in Frage kam, anzufangen, bevor ihm der Polizist nicht seinen Stuhl mit aufrechter Lehne hingeschoben hatte, begnügte der Richter sich damit, seine Brillengläser zu polieren, während er starr Louise musterte, die jetzt mit fröstelnd über der Brust verschränkten Armen im Bett saß und ins Leere blickte. Sie hatte quasi nichts zu sich genommen.

Endlich kam der Stuhl, der Richter inspizierte ihn, willigte ein, darauf Platz zu nehmen, öffnete die Akte auf den Knien und erging sich, obwohl er von der Krankenschwester gestört wurde, die schon wieder wie ein Zerberus aufgebaut da stand, in einer Zusammenfassung der Fakten. Der Polizist lehnte sich Louises Bett gegenüber an die Wand.

»Sie heißen Suzanne, Adrienne, Louise Belmont. Geboren am …«

Ab und zu hob er den Blick zu Louise, die nicht mit der Wimper zuckte, als würden die Umstände sie nicht betreffen. Plötzlich hielt der Richter inne, bewegte die Hand vor ihrem Gesicht, sie zeigte keine Reaktion. Er wandte sich um.

»Sind Sie sicher, dass sie versteht, was man ihr sagt?«

Die Krankenschwester flüsterte ihm ins Ohr:

»Bis jetzt hat sie nur ein paar ziemlich unzusammenhängende Worte gesprochen. Der Arzt hat von geistiger Verwirrung geredet, sicher muss man einen Facharzt zurate ziehen.«

»Wenn sie auch noch verrückt ist, haben wir ja noch was vor uns«, bemerkte der Richter seufzend und vertiefte sich wieder in die Akte.

»Ist er tot?«

Überrascht sah der Richter Louise an, die ihm direkt in die Augen starrte, was ihn stark beeindruckte.

»Doktor … Thirion … äh … hat nur einen Tag überlebt.«

Er zögerte, dann fügte er hinzu »Mademoiselle«.

Verärgert über sein Zugeständnis einem solchen Mädchen gegenüber, fuhr er wütend fort:

»Und das war nur gut für ihn, das kann ich Ihnen versichern! In seinem Zustand …«

Louise sah den Polizisten an, dann die Krankenschwester und verkündete, als könnte sie es immer noch nicht fassen: