11,99 €

Mehr erfahren.

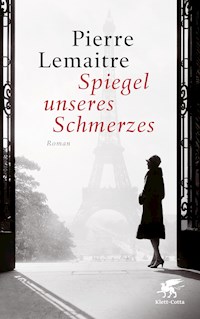

- Herausgeber: Klett-Cotta

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Beinahe wäre Albert wegen der Machtgier von Leutnant Pradelle ums Leben gekommen. Doch in letzter Sekunde bewahrt Édouard ihn vor dem Tod. Albert fühlt sich seinem Retter verpflichtet und erfüllt ihm seinen größten Wunsch: eine falsche Identität. Pradelle durchschaut den Betrug und deckt sie, um sein hinterhältiges Manöver zu vertuschen. So werden die verfeindeten Männer zu Komplizen. Während Pradelle in den Nachkriegsjahren das große Geld mit der Umbettung von Toten macht, entwickeln Albert und Édouard ein illegales Geschäft mit Kriegsdevotionalien. Pierre Lemaitre entwirft das schillernde Panorama einer Gesellschaft, in der unablässig von Ruhm und Ehre die Rede ist und zugleich Profitgier und krumme Geschäfte vorherrschen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 720

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Pierre Lemaitre

Wir sehen uns dort oben

Roman

Aus dem Französischen von Antje Peter

Impressum

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Klett-Cotta

www.klett-cotta.de

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel

»Au revoir là-haut« im Verlag

© Editions Albin Michel, Paris 2013

Für die deutsche Ausgabe

©2014 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung

Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten

Umschlag: Rothfos & Gabler, Hamburg

Unter Verwendung eines Fotos von Herbert Tobias »Untitled.

Jardin du Luxembourg, 1952« © VG Bild-Kunst, Bonn 2014

Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig

Printausgabe: ISBN 978-3-608-98016-5

E-Book: ISBN 978-3-608-10755-5

Dieses Buch beruht auf einer überarbeiteten Textfassung.

Für Pascaline

Meinem Sohn Victor

in Liebe

»Ich verabrede mich mit Dir im Himmel,

wo uns Gott hoffentlich wieder vereinen wird.

Wir sehen uns dort oben, meine liebe Frau …«

Die letzten niedergeschriebenen Worte von Jean Blanchard 4. Dezember 1914

November 1918

1

Wer gedacht hatte, der Krieg wäre bald zu Ende, war lange schon tot. Durch eben diesen Krieg. So hörte auch Albert im Oktober mit einiger Skepsis von dem Gerücht, es würde einen Waffenstillstand geben. Er schenkte ihm kaum mehr Beachtung als der anfänglichen Propaganda, in der es hieß, die Kugeln der Boches seien so weich, dass sie wie faule Birnen an den Uniformen zerplatzten und die französischen Regimenter sich nicht mehr einkriegten vor Lachen. In vier Jahren hatte er viele von den Typen gesehen, die vor Lachen gestorben waren, nachdem sie eine deutsche Kugel erwischt hatte.

Albert wusste nur zu gut, dass seine Weigerung, an einen nahenden Waffenstillstand zu glauben, etwas Abergläubisches hatte: Je mehr er auf den Frieden hoffte, desto weniger glaubte er den Meldungen, die ihn ankündigten – so meinte er, das Schlimmste von sich fernzuhalten. Nur, dass diese Nachrichten jetzt von Tag zu Tag dichter aufeinander folgten und von überall her immer wieder zu hören war, der Krieg würde wirklich bald ein Ende haben. Man konnte sogar lesen, es war kaum zu glauben, dass die ältesten Soldaten, die sich seit Jahren an der Front dahinschleppten, demobilisiert werden sollten. Als der Waffenstillstand dann in greifbare Nähe rückte, begannen selbst die größten Pessimisten zu hoffen, lebend aus der Sache herauszukommen. Und so war niemand mehr auf neue Offensiven aus. Zwar hieß es, die 163. Infanterie-Division wolle versuchen, gewaltsam auf die andere Seite der Maas zu gelangen. Einige seien sogar darauf aus, sich noch ein blutiges Gefecht mit dem Feind zu liefern. Aber im Großen und Ganzen war der einfache Soldat – wie Albert und seine Kameraden – seit dem Sieg der Alliierten in Flandern, der Befreiung Lilles, dem österreichischen Debakel und der Kapitulation der Türken weitaus weniger enthusiastisch als die Offiziere. Der Erfolg der italienischen Offensive, dann die Engländer in Tournai, die Amerikaner in Châtillon … Es sah so aus, als wäre es bald geschafft. Die meisten aus der Einheit begannen auf Zeit zu spielen, und schnell zeigte sich eine klare Trennlinie zwischen denen, die wie Albert das Ende des Krieges am liebsten einfach abgewartet hätten, auf ihrem Marschgepäck sitzend, rauchend und Briefe schreibend, und denen, die darauf brannten, alles aus den letzten Tagen herauszuholen und sich noch ein bisschen mit den Deutschen zu schlagen.

Diese Trennlinie entsprach genau jener Kluft, die sich zwischen den Offizieren und den Soldaten auftat. So ist es halt, sagte sich Albert. Die Oberen wollen immer mehr Land besetzen, um am Verhandlungstisch die Stärkeren zu sein. Sie reden dir ein, dass dreißig gewonnene Meter den Ausgang des Kriegs entscheidend beeinflussen können und dass heute zu sterben noch heldenhafter ist als am Tag zuvor.

Zu dieser Kategorie gehörte auch Leutnant d’Aulnay-Pradelle. Wenn man über ihn sprach, ließ man Vornamen, Adelsprädikat und Bindestrich einfach weg und sagte nur »Pradelle«, obwohl ihn das rasend machte. Aber man hatte nichts zu befürchten, es war eine Sache der Ehre, sich nichts anmerken zu lassen. Standestypisch eben. Albert mochte ihn nicht. Vielleicht, weil er gut aussah. Ein großgewachsener Typ, schlank, elegant, mit vollem gewelltem dunkelbraunen Haar, einer geraden Nase, bewundernswert fein gezeichneten Lippen. Und Augen von einem durchdringenden Blau. Für Albert war er ein richtiger Kotzbrocken. Außerdem wirkte es so, als wäre er ständig wütend. Einer von der ungeduldigen Sorte, der sich nie mit normaler Geschwindigkeit bewegen konnte: beschleunigen oder bremsen – dazwischen gab es nichts. Wenn er lief, drückte er eine Schulter heraus, als wollte er Möbel rücken, und wenn er auf einen zukam, blieb er bei voller Geschwindigkeit plötzlich stehen. Das war normal bei ihm. Diese Mischung hatte etwas Seltsames: Mit seiner aristokratischen Art wirkte er schrecklich zivilisiert, zugleich schien er abgrundtief brutal. Ein bisschen so wie dieser Krieg. Vielleicht kam er deshalb so gut darin zurecht. Noch dazu war er einer von diesen stattlichen Typen, das kam vom Rudern oder bestimmt auch vom Tennis.

Was Albert auch nicht mochte, war seine Behaarung. Schwarze Haare wucherten überall, sogar auf den Fingern, am Hals quollen Büschel hervor, die bis zum Adamsapfel reichten. In Friedenszeiten wird er sich wohl mehrmals am Tag rasieren müssen, um nicht verdächtig auszusehen. Sicher gab es Frauen, auf die das wirkte, diese ganzen Haare, so animalisch, verwegen, maskulin, irgendwie südländisch. Nicht nur auf Cécile … Doch auch ganz abgesehen von Cécile konnte Albert ihn nicht riechen. Mehr als alles andere misstraute er ihm. Wegen seines militärischen Eifers. Zum Sturm ansetzen, angreifen, erobern – das war nach Pradelles Geschmack.

In letzter Zeit war er allerdings nicht mehr so schneidig wie sonst. Offensichtlich brachte die Aussicht auf einen Waffenstillstand seine Stimmung auf Null und nahm ihm seinen patriotischen Schwung. Die Vorstellung, der Krieg könne zu Ende gehen, das war Leutnant Pradelles Tod.

Er wirkte ziemlich ungeduldig. Offenbar machte ihm die mangelnde Begeisterung der Truppe zu schaffen. Wenn er die Schützengräben durchmaß und das Wort an die Männer richtete, hatte er Mühe, den Enthusiasmus, für den er sonst bekannt war, in seine Worte zu legen. Beschwor er die Vernichtung des Feindes, dem ein letzter Streich den Gnadenstoß versetzen würde, bekam er kaum mehr als ein vages Brummen von den Männern, die ihre Zustimmung lieber durch ein zaghaftes Kopfnicken zeigten. Es war nicht die Angst zu sterben, es war die Vorstellung, jetzt zu sterben. Als Letzter zu sterben, sagte sich Albert, ist, wie als Erster zu sterben: vollkommen idiotisch.

Genau das aber wird geschehen.

Während man bis dahin in Erwartung des Waffenstillstands ziemlich ruhige Tage verbracht hatte, geriet auf einmal alles durcheinander. Zunächst erging der Befehl von oben, man müsse aus nächster Nähe beobachten, was die Boches trieben. Dabei brauchte man kein General zu sein, um zu wissen, dass sie das Gleiche taten wie die Franzosen – nämlich das Ende abwarten. Es half nichts, man musste gehorchen. Und von da an war niemand mehr in der Lage, die Verkettung der Ereignisse genau zu rekonstruieren.

Um seinen ehrgeizigen Plan in die Tat umzusetzen, suchte Leutnant Pradelle Louis Thérieux und Gaston Grisonnier heraus, einen Jungen und einen Alten – schwer zu sagen warum. Vielleicht als eine Art Gesamtpaket aus Vitalität und Erfahrung. Jedenfalls waren das wertlose Eigenschaften, beide überlebten ihre Ernennung nicht einmal eine halbe Stunde. Eigentlich sollten sie nicht weit vorstoßen. Nur eine Linie in nordöstlicher Richtung abgehen, nach zweihundert Metern ein paar Löcher in den Stacheldraht schneiden, bis zum zweiten Stacheldrahtverhau weiterkriechen, sich umsehen, zurückkommen und Mitteilung machen, dass alles in Ordnung war. Weil nichts passiert war. Die beiden Soldaten schienen im Übrigen kaum beunruhigt, sich so auf den Feind zuzubewegen. Nach Lage der Dinge in den letzten Tagen würden die Deutschen sie nicht davon abhalten, sich, als wäre es eine Art Zeitvertreib, ruhig umzuschauen und wieder zurückzuziehen. Wenn sie die beiden überhaupt bemerkten. Die Sache war nur die, dass die Späher in dem Moment, als sie tief geduckt vorzurücken begannen, abgeschossen wurden wie die Kaninchen. Erst ertönten die Schüsse, drei an der Zahl, dann folgte große Stille. Für den Feind war die Sache damit erledigt. Zwar versuchte man sofort, sie zu sichten, aber da die Soldaten vom nördlichen Frontabschnitt aus aufgebrochen waren, gelang es nicht, den Ort auszumachen, an dem sie gefallen waren.

Um Albert herum hielten alle den Atem an. Dann waren Schreie zu hören. Dreckskerle. Die Boches sind doch immer gleich! Dieses Dreckspack! Barbaren! usw. Noch dazu einen Jungen und einen Alten! Es musste so kommen, alle dachten dasselbe: Zwei französische Soldaten zu töten, war den Deutschen nicht genug gewesen, sie mussten zwei Symbolfiguren herausgreifen. Es herrschte helle Aufregung.

In den darauffolgenden Minuten feuerten die Artilleristen so rasch und heftig, wie man es ihnen kaum zugetraut hätte, aus dem Hinterland Fünfundsiebzig-mm-Geschosse auf die deutschen Stellungen ab. Dabei fragten sie sich, wer die Feinde gewarnt haben mochte.

Dann kam eins zum andern.

Die Deutschen erwiderten das Feuer. Auf französischer Seite war man sich schnell einig. Man würde es ihnen heimzahlen, diesen Arschgeigen. Es war der 2. November 1918. Noch wusste niemand, dass der Krieg kaum zehn Tage später zu Ende sein würde. Und dann noch an Allerseelen anzugreifen. Auch wenn man nichts mit Symbolen anfangen kann ...

Und da stehen wir wieder in voller Montur, dachte Albert, bereit, aufs Schafott zu steigen (so nannten sie die Leitern, auf denen man aus den Schützengräben herauskletterte, eine Frage der Perspektive eben) und mit dem Kopf voran auf die feindlichen Stellungen loszugehen. Den jungen Männern, die in straffer Haltung hintereinander warteten, war mulmig zumute. Albert war an dritter Stelle, hinter Berry und dem jungen Péricourt, der sich umdrehte, als wollte er sich vergewissern, dass auch alle da waren. Ihre Blicke trafen sich. Péricourt grinste ihm zu, es war das Grinsen eines Kindes, das einen Streich im Kopf hat. Albert versuchte zurückzulächeln, doch es gelang ihm nicht. Péricourt nahm wieder Haltung ein. Sie warteten auf den Befehl zum Angriff, die Spannung war mit Händen zu greifen. Aufgebracht durch das Verhalten der Deutschen, konzentrierten sich die Franzosen jetzt auf ihre Wut. Über ihren Köpfen durchfurchten Granaten den Himmel in beide Richtungen und erschütterten die Erde, dass man es bis in die Eingeweide spürte.

Albert blickte über Berrys Schulter hinweg. Leutnant Pradelle, der auf einen kleinen Vorposten gestiegen war, suchte die feindlichen Stellungen mit dem Fernglas ab. Albert reihte sich wieder ein. Wäre es nicht so laut gewesen, hätte er darüber nachdenken können, was ihn beunruhigte, aber da waren immer wieder die schrillen Pfeifgeräusche und die Explosionen, die einen von Kopf bis Fuß erbeben ließen. Unter solchen Bedingungen soll sich mal einer konzentrieren.

Die Jungs warten gerade auf den Befehl zum Angriff. Eine gute Gelegenheit, um Albert ein wenig unter die Lupe zu nehmen.

Albert Maillard. Ein schmaler Junge, leicht phlegmatisch, zurückhaltend. Er sprach wenig und verstand sich gut mit Zahlen. Vor dem Krieg war er Kassierer in einer Filiale der Pariser Union Bank gewesen. Er mochte die Arbeit nicht besonders, allein seiner Mutter wegen war er dort geblieben. Madame Maillard hatte nur diesen einen Sohn, und sie vergötterte führende Persönlichkeiten. Da lag es nahe, dass sie sich Albert als Chef einer Bank vorstellte. Es wäre die Erfüllung ihrer Träume gewesen. Und intelligent, wie er war, so ihre Überzeugung, würde Albert bald die höchsten Gipfel erklimmen. Diese übersteigerte Autoritätsgläubigkeit hatte sie von ihrem Vater, der Sachbearbeiter des stellvertretenden Bürochefs im Postministerium gewesen war und die Hierarchie in seinem Amt als Inbegriff der Weltordnung betrachtete. Madame Maillard liebte ausnahmslos alle Vorgesetzten, ganz unabhängig von Fähigkeiten oder Herkunft. Seit ihr Mann, der eine Mannschaft von uniformierten Aufsehern im Louvre geleitet hatte, nicht mehr da war, lösten große Männer unerhörte Gefühle in ihr aus. Und auch wenn Albert nicht für die Bank brannte, hatte er seine Mutter einfach reden lassen, mit ihr lief es immerhin noch am besten. Trotzdem hatte er angefangen, eigene Pläne zu schmieden. Er wollte weg, spielte mit dem Gedanken, nach Tonkin zu gehen, eine sehr vage Idee freilich. In jedem Fall wollte er seine Stellung als Buchhalter aufgeben, etwas anderes machen. Aber Albert war keiner von der schnellen Sorte, er brauchte für alles seine Zeit. Nur mit Cécile war es schnell gegangen, sofort die große Leidenschaft, Céciles Augen, Céciles Mund, Céciles Lächeln, später dann Céciles Brüste, Céciles Hintern, wie soll man da an etwas anderes denken.

Nach heutigen Maßstäben wirkt Albert Maillard nicht eben groß, ein Meter dreiundsiebzig, für seine Zeit aber war das ganz ordentlich. Die Mädchen schauten ihm nach in jenen Tagen. Vor allem Cécile. Na ja ... Albert hatte Cécile oft angesehen und auf einmal, weil er sie immer so anstarrte, eigentlich die ganze Zeit, bemerkte sie ihn und schaute zurück. Sein Gesicht hatte etwas Rührendes. Eine Kugel hatte ihn an der rechten Schläfe gestreift, bei der Schlacht an der Somme. Er hatte große Angst gehabt damals, war aber mit einer klammerförmigen Narbe davongekommen, die sein Auge leicht zur Seite zog. Das fiel auf. Bei seinem Fronturlaub hatte Cécile die Narbe verträumt und wie verzaubert mit der Spitze ihres Zeigefingers berührt, was Albert missfiel. Kurzum, Albert hatte ein kleines blasses Gesicht, rundlich, mit schweren Augenlidern, die ihn wie einen traurigen Pierrot aussehen ließen. Madame Maillard versagte sich das Essen, um Albert mit rotem Fleisch füttern zu können, denn ihrer Meinung nach war er so blass, weil er zu wenig Blut hatte. Albert bemühte sich vergeblich, ihr immer wieder zu erklären, dass das eine nichts mit dem anderen zu tun habe. Aber seine Mutter war niemand, der einfach so seine Meinung änderte, immer fand sie Gegenbeispiele, neue Argumente. Es graute ihr davor, im Unrecht zu sein. In ihren Briefen kam sie auf Dinge zu sprechen, die Jahre zurücklagen, es war wirklich anstrengend. Man fragt sich, ob das vielleicht der Grund war, weshalb sich Albert gleich am Anfang freiwillig zur Front gemeldet hatte. Als Madame Maillard davon erfuhr, stieß sie nur spitze Schreie aus, doch sie war eine dermaßen überschwängliche Frau, dass man unmöglich unterscheiden konnte, was von echtem Schrecken herrührte und was bloß Theater war. Sie hatte also geschrien, sich die Haare gerauft und sich dann ebenso schnell wieder beruhigt. Ihre Vorstellung vom Krieg war ganz klassisch, daher ging sie davon aus, dass sich Albert – intelligent, wie er war – bald hervortun und einen höheren Dienstgrad erlangen würde, sie malte sich aus, wie er in vorderster Front zum Sturm ansetzte. Er würde eine Heldentat vollbringen und alsbald zum Offizier, Hauptmann, Major oder sogar General aufsteigen. So ist es doch im Krieg. Albert hatte sie reden lassen und währenddessen seine Sachen gepackt.

Mit Cécile war es anders. Der Krieg schreckte sie nicht. Zuallererst war er eine »Vaterlandspflicht« (Albert war überrascht, er hatte sie noch nie solche Worte sagen hören), und daher gab es nicht wirklich einen Grund, Angst zu haben, es war eher eine Formalität. Alle sagten das.

Albert für seinen Teil hatte da seine Zweifel, aber Cécile war zumindest in diesem Punkt ein wenig wie Madame Maillard, sie hatte sehr klare Vorstellungen. Wenn man sie so reden hörte, konnte es nicht lange dauern mit dem Krieg. Albert war drauf und dran, ihr zu glauben; denn was auch immer Cécile zu Albert sagte, mit diesen Händen, mit diesem Mund – er nahm es ihr ab. Das versteht man nicht, wenn man sie nicht kennt, dachte Albert. Für uns wäre diese Cécile ein hübsches Mädchen, weiter nichts. Doch für ihn war sie etwas ganz anderes. Jede Pore von Céciles Haut bestand aus einer ganz besonderen Substanz, ihr Atem verströmte den süßesten Duft. Sie hatte blaue Augen, gut, das heißt noch nichts, für Albert jedoch waren diese Augen ein Schlund, ein Abgrund. Also gut, betrachten wir einmal diesen Mund und versetzen uns einen Augenblick lang in Albert hinein. Von diesem Mund hatte er so leidenschaftliche und zärtliche Küsse empfangen, dass er sie im ganzen Körper spürte. Er hatte ihren Speichel in sich hineinfließen lassen, ihn mit einer solchen Begierde aufgesaugt, voller Hingabe … Kurzum: Cécile war nicht einfach nur Cécile. Sie war … Na ja, und dann konnte sie auf einmal behaupten, mit dem Krieg, das sei schnell gegessen, Albert hatte so davon geträumt, Cécile würde ihn genauso entschlossen vernaschen.

Heute sieht er das natürlich alles ganz anders. Er weiß, dass der Krieg ein gigantisches Lotteriespiel ist, nur mit echten Kugeln eben, in dem vier Jahre zu überleben eigentlich einem Wunder gleichkam.

Kurz vor Schluss lebendig begraben zu werden, ehrlich gesagt, das wäre die Kirsche auf der Sahnehaube.

Doch genau das wird passieren.

Lebendig begraben, der kleine Albert.

Das war eben Pech, würde seine Mutter sagen.

Leutnant Pradelle dreht sich zu seiner Truppe um, sein Blick heftet sich auf die vordersten Männer, die ihn von rechts und von links her anstarren, als wäre er der Messias. Er nickt mit dem Kopf und holt Luft.

Einige Minuten später bewegt sich Albert, leicht gebeugt, die Waffe fest an sich gepresst, durch eine Endzeitszenerie, über ihm das Kreischen von Kugeln und Granaten. Sein Schritt ist schwer, der Kopf zwischen den Schultern vergraben. Der Boden unter den Stiefeln ist matschig, es hat viel geregnet in den letzten Tagen. Die Typen neben ihm schreien wie verrückt, um sich zu berauschen, sich gegenseitig zu ermutigen. Andere hingegen, solche wie er, rücken konzentriert vor, mit zugeschnürtem Magen und trockener Kehle. Alle stürzen sich auf den Feind, mit kalter Wut und Rachedurst. Eigentlich ist es eine perverse Antwort auf die Meldung vom baldigen Waffenstillstand. Doch nach all dem Leid jetzt zusehen zu müssen, wie der Krieg einfach so zu Ende geht, mit den toten Kameraden und den vielen Feinden, die noch leben, macht einem schon Lust auf ein Massaker, um es ein für alle Mal zu Ende zu bringen. Jeden würde man niedermetzeln.

Selbst Albert, dessen treuester Begleiter die Todesangst ist, würde den Nächstbesten abschlachten. Zunächst erwarten ihn aber noch ein paar Hindernisse. Beim Rennen muss er nach rechts ausweichen. Am Anfang folgt er der vom Leutnant vorgegebenen Linie, doch zwischen all den pfeifenden Kugeln und Granaten bewegt man sich zwangsläufig im Zickzack. Zumal Péricourt, der sich genau vor ihm befindet, soeben von einer Kugel erwischt wird und ihm vor die Beine stürzt, sodass Albert gerade noch über ihn hinwegspringen kann. Er verliert das Gleichgewicht, stolpert einige Meter weiter und fällt dann auf den Körper des alten Grisonnier, dessen überraschender Tod den Startschuss für dieses letzte Blutbad abgegeben hatte.

Trotz all der Kugeln, die um ihn herumschwirren, bleibt Albert stehen, als er ihn so liegen sieht. Er erkennt ihn am Mantel wieder, den er immer samt diesem roten Ding am Knopfloch trug – »meine Ehrenlegion«, hatte er gesagt. Grisonnier war kein Feingeist. Ein wenig unsensibel, aber in Ordnung, jeder mochte ihn. Er ist es, kein Zweifel. Sein großer Kopf scheint im Schlamm eingebettet zu sein, der Rest des Körpers ist irgendwie völlig verdreht. Genau neben ihm sieht Albert den Jüngeren liegen, Louis Thérieux. Auch er ist zum Teil mit Matsch bedeckt, zusammengekrümmt wie ein Fötus. Das berührt einen, wenn einer in dem Alter stirbt, noch dazu, wenn er nachher so daliegt.

Albert weiß nicht, was es ist, vielleicht eine Art Intuition, er packt den Alten bei der Schulter und wuchtet ihn herum. Der Tote taumelt schwer und fällt auf den Bauch. Albert braucht ein paar Sekunden, um zu begreifen. Dann fällt es ihm wie Schuppen von den Augen: Wenn man gegen den Feind vorrückt, stirbt man nicht durch zwei Kugeln in den Rücken.

Er steigt über den Leichnam und geht ein paar Schritte weiter, noch immer mit gesenktem Kopf. Warum eigentlich, die Kugeln treffen einen in gerader Haltung genauso wie in gebeugter, dennoch versucht man reflexartig, die geringste Angriffsfläche zu bieten, so als hätte man im Krieg nur Angst vor dem Himmel. Und schon hockt er vor dem Körper des jungen Louis. Die geballten Fäuste liegen nah beim Mund. Es ist verrückt, wie jung er aussieht, zweiundzwanzig war er vielleicht. Albert kann sein Gesicht kaum erkennen, so verdreckt ist es. Er sieht nur seinen Rücken. Eine Kugel. Mit den beiden Kugeln des Alten macht das drei. Das haut hin.

Als Albert wieder aufsteht, ist er ganz benommen von seiner Entdeckung. Davon, was sie bedeutet. Wenige Tage vor dem Waffenstillstand waren die Jungs nicht mehr sonderlich heiß darauf, die Deutschen zu ärgern, der einzige Weg, sie zum Angriff zu bewegen, war sie aufzuhetzen: Wo war Pradelle, als die beiden von hinten erschossen wurden?

Zum Henker.

Entsetzt von dieser Feststellung, dreht sich Albert um und erblickt Leutnant Pradelle, der aus ein paar Metern Entfernung auf ihn losstürzt, so schnell, wie es eben geht in der ganzen Montur.

Seine Bewegungen sind gezielt, der Kopf starr geradeaus gerichtet. Vor allem bemerkt Albert seinen nüchternen und direkten Blick. Wild entschlossen. Alles wird auf einmal klar, die ganze Geschichte.

In diesem Moment begreift Albert auch, dass er sterben wird. Er versucht, ein paar Schritte zu machen, doch er ist wie gelähmt, weder sein Kopf noch seine Beine gehorchen, gar nichts. Dann geht alles sehr schnell. Drei Ausfallschritte, und Pradelle ist bei ihm. Direkt daneben klafft ein breites Loch, ein Granattrichter. Die Schulter des Leutnants trifft Albert mitten in die Brust, ihm bleibt die Luft weg. Er verliert den Halt, will sich wieder ins Gleichgewicht bringen und fällt mit fuchtelnden Armen nach hinten, in das Loch hinein.

Je tiefer er im Schlamm versinkt, desto weiter entfernt sich Pradelles Gesicht, wie in Zeitlupe, dieser Blick, mit all der Herausforderung, all der Gewissheit und Provokation darin.

Am Grund des Trichters angekommen, rollt Albert um die eigene Achse, nur wenig abgebremst durch sein Gepäck. Die Beine verheddern sich mit dem Gewehr. Er schafft es, sich herauszuwinden, und krallt sich an die steile Wand, so wie man sich schnell an eine Tür drückt, wenn man Angst hat, gehört oder entdeckt zu werden. Auf den Fersen stehend (der lehmige Boden ist glatt wie Seife), versucht er wieder zu Atem zu kommen. Seine Gedanken, noch ganz ungeordnet und bruchstückhaft, kehren immer wieder zum eisigen Blick von Leutnant Pradelle zurück. Auf dem Schlachtfeld über ihm scheint es inzwischen noch viel wilder zuzugehen, der Himmel ist von Lichterketten durchzogen. Blaue und orangerote Blitze durchzucken das milchige Gewölbe. Dicht nacheinander fallen mit entsetzlichem Getöse Granaten herab, ein Gewitter aus Pfeifgeräuschen und Explosionen, wie damals in der Schlacht bei Gravelotte. Albert hebt den Blick. Dort oben, breitbeinig am Rand des Lochs stehend wie der Todesengel in Person, zeichnet sich die aufragende Silhouette des Leutnants ab.

Albert hat das Gefühl, sehr tief gefallen zu sein. Tatsächlich sind es etwa zwei Meter, die sie voneinander trennen. Wenn überhaupt. Dieser Abstand jedoch drückt die ganze Ungleichheit der Situation aus. Leutnant Pradelle steht da, mit gespreizten Beinen, die Hände fest am Gürtel. Hinter ihm das unaufhörliche Geflacker der Kampfhandlungen. Seelenruhig blickt er auf den Grund des Lochs. Unbeweglich. Er starrt Albert an, mit einem kaum merklichen Grinsen auf den Lippen. Er wird keinen Finger rühren, um ihm da rauszuhelfen. Albert kann kaum atmen, das Herz schlägt ihm bis zum Hals, er greift zum Gewehr, rutscht aus, schafft es gerade noch so, sich aufzurichten, legt an, aber als die Waffe endlich zum Grabenrand zeigt, ist da niemand mehr. Pradelle hat sich davongemacht.

Albert ist allein. Er lässt sein Gewehr sinken und versucht, Luft zu holen. Er sollte nicht länger warten, vielmehr sofort die Wand des Granattrichters hinaufklettern, Pradelle hinterherlaufen, ihm in den Rücken schießen, an die Kehle springen. Oder zu den anderen eilen, mit ihnen reden, schreien, etwas tun, er weiß nicht genau, was. Aber er ist müde. Unendlich erschöpft. Das ist alles so lächerlich. Als wäre er auf seinen Platz verwiesen worden. Er will wieder hinaufsteigen, doch es geht nicht. Da ist er zwei Fingerbreit vom Ende dieses Krieges entfernt, und nun steckt er auf dem Grund eines Lochs fest. Albert sackt tief in sich zusammen und stützt den Kopf in seine Hände. Er versucht, die Situation genau zu erfassen, und auf einmal verlässt ihn der Mut, schmilzt dahin wie ein Eis. Ein Zitroneneis, wie Cécile es mag, sodass sie mit den Zähnen knirscht und das Gesicht verzieht wie ein kleines Kätzchen und Albert sie an sich drücken möchte. Apropos Cécile, ihr letzter Brief, von wann war der? Auch das hat ihn Kraft gekostet. Er hat mit niemandem darüber geredet: Céciles Briefe wurden immer kürzer. Jetzt, da der Krieg bald zu Ende ist, schreibt sie ihm, als wäre alles aus, als lohnte es nicht mehr, ausführlich zu sein. Bei denen, die Familie haben, ist es anders, die bekommen immer Briefe, er hingegen, wo er doch nur Cécile hat … klar, da ist noch seine Mutter, doch die strengt ihn nur an. Ihre Briefe sind wie das Reden mit ihr, als ob sie alles für ihn entscheiden wolle. All das hat Albert zermürbt, aufgezehrt, abgesehen von den vielen Kameraden, die jetzt tot sind und an die er nicht zu oft denken möchte. Es hat sie schon vorher gegeben, Momente der Mutlosigkeit, jetzt ist allerdings der schlechteste Zeitpunkt. Ausgerechnet in dem Moment, da er seine ganze Kraft bräuchte. Er hätte nicht sagen können, warum, aber etwas in ihm hat sofort nachgegeben. Er fühlt es tief in sich. Es ist wie eine gewaltige Müdigkeit, mühlsteinschwer. Eine hartnäckige Weigerung, unendlich passiv und bewegungslos. Wie das Ende von etwas. Als er sich freiwillig an die Front gemeldet hat und sich vorstellte, wie es sein würde im Krieg, da dachte er insgeheim wie viele andere auch, in schwierigen Momenten würde es genügen, sich einfach tot zu stellen. Er würde in sich zusammensinken oder sogar, wenn’s hart auf hart kam, einen selbstverständlich äußerst glaubwürdigen Schrei ausstoßen, so als hätte ihn eine Kugel mitten ins Herz getroffen. Dann bräuchte er nur liegen zu bleiben und abzuwarten, bis sich die Lage beruhigt hätte. Sobald die Nacht hereingebrochen wäre, würde er zu irgendeinem Kameraden kriechen, einem, der wirklich tot war, und dessen Papiere an sich nehmen. Danach würde er stundenlang weiterrobben und nur dann eine Pause machen und den Atem anhalten, wenn in der Dunkelheit Stimmen zu hören waren. Ganz vorsichtig würde er weiter vorrücken, bis er endlich auf eine Straße stieße, die ihn nach Norden (oder nach Süden, je nachdem) führte. Auf dem Weg würde er sich alle Einzelheiten seiner neuen Identität vorsagen und auswendig lernen. Dann würde er auf eine verlorene Einheit treffen, deren Hauptgefreiter, ein großer Kerl mit … Für einen Bankangestellten hatte Albert jedenfalls ziemlich romantische Vorstellungen. Zweifellos hatten die Phantastereien von Madame Maillard ihre Wirkung getan. Zu Kriegsbeginn dachten übrigens viele ähnlich sentimental. Albert sah Truppen vor sich, mit schönen rot-blauen Uniformen, wie sie in Reih und Glied gegen eine feindliche Armee vorrückten, die von Angst gepackt wurde. Die Soldaten würden ihre blitzenden Bajonette gegen die Feinde richten, während die vereinzelten Rauchwolken der Granaten die vernichtende Niederlage des Feindes besiegelten. Im Grunde hatte sich Albert für einen Krieg à la Stendhal gemeldet, was er dann aber vorfand, war ein barbarisches Gemetzel, bei dem jeden Tag tausend Menschen getötet wurden, und das fünfzig Monate lang. Wollte man sich ein Bild davon machen, brauchte man sich nur kurz aufzurichten und den Ort rund um dieses Loch hier anzuschauen: Nichts wuchs mehr auf diesem Boden, der durchsiebt war von Granateinschlägen und übersät mit verwesenden Körpern, deren bestialischer Gestank einem den ganzen Tag in der Nase hing. Bei der ersten Gefechtspause hasteten kaninchengroße Ratten wie wild von einer Leiche zur anderen, um den Fliegen die Reste dessen streitig zu machen, was die Würmer schon angefressen hatten. All das wusste Albert, schließlich war er Sanitäter im Departement Aisne gewesen. Wenn er keine stöhnenden oder schreienden Verwundeten mehr entdeckt hatte, musste er all die Körperteile aufsammeln, die sich in jedem nur denkbaren Verwesungsgrad befanden. Er kannte sich aus damit. Was für eine undankbare Aufgabe für Albert, der immer so ängstlich gewesen ist.

Und bis dahin der Gipfel des Pechs für jemanden, der einen Augenblick später lebendig begraben sein wird und noch dazu an Klaustrophobie leidet.

Ihm wird übel, wie damals als kleiner Junge, wenn er daran dachte, dass die Mutter seine Zimmertür beim Hinausgehen zumachen könnte. Er sagte nichts und blieb liegen, denn er wollte seiner Mutter, die ihm erklärte, sie hätte schon genug Ärger, nicht auf die Nerven gehen. Aber die Nacht, die Dunkelheit, setzte ihm zu. Sogar später noch, vor nicht allzu langer Zeit, mit Cécile, als sie im Bett herumtollten. Wenn er ganz unter der Bettdecke war, blieb ihm die Luft weg und Panik überkam ihn. Umso mehr, wenn Cécile ihn mit ihren Beinen festhielt. Wollen wir doch mal sehen, sagte sie lachend. Kurzum, er hatte ungeheure Angst vor dem Ersticken. Zum Glück denkt er jetzt nicht daran, wie paradiesisch es war, zwischen Céciles seidenweichen Schenkeln gefangen zu sein, und sei es mit dem Kopf unter der Decke. Er weiß ja auch nicht, was ihn erwartet. Wenn Albert jetzt daran dächte, bekäme er vielleicht sogar Lust aufs Sterben.

Das wäre gar nicht schlecht, denn genau das wird passieren. Nur noch nicht sofort. Gleich, wenn die entscheidende Granate wenige Meter von seinem Unterschlupf entfernt einschlagen und einen mauerhohen Erdwall aufwerfen wird, der dann herabstürzt und ihn vollkommen verschüttet. Bis dahin bleibt ihm nicht viel Zeit zu leben übrig – genug allerdings, um zu begreifen, was mit ihm geschieht. Albert wird einen unbändigen Überlebenstrieb spüren, so wie Versuchsratten, sobald man sie bei den Hinterpfoten packt, oder Schweine, bevor man ihnen die Kehlen durchschneidet, oder Kühe, die man zur Schlachtbank führt, eine Art primitiver Widerstand. Doch bis dahin ist noch etwas Zeit. Minuten werden vergehen, bis seine nach Luft lechzenden Lungen erschlaffen, bis sein Körper bei dem verzweifelten Versuch, sich freizuschaufeln, aufgibt, bis sein Kopf zu zerspringen und er verrückt zu werden droht, bis …

Albert wendet den Kopf und blickt ein letztes Mal nach oben, es ist wirklich nicht besonders hoch. Nur eben zu hoch für ihn. Er versucht, seine ganze Kraft zusammenzunehmen und nur daran zu denken, wieder aus diesem Loch rauszukommen. Er greift nach seinem Bündel, dem Gewehr, krallt sich fest und macht sich, gegen die Müdigkeit ankämpfend, daran, die Wand hochzuklettern. Nicht so einfach. Die Füße rutschen ihm weg, der Lehmboden ist glitschig, er findet keinen Halt, vergeblich versucht er, die Finger in die Erde zu bohren, mit aller Kraft die Zehenspitzen hineinzurammen, um irgendwo Halt zu finden, doch es hilft nichts, er schlittert wieder runter. Legt das Gewehr ab, das Bündel. Wenn es helfen würde, sich ganz auszuziehen, er würde nicht zögern. Er presst sich gegen die Wand aus Erde und müht sich erneut ab, bäuchlings hochzukriechen. Seine Bewegungen erinnern an die eines Hamsters im Käfig, er wühlt im Nichts und fällt immer wieder an derselben Stelle runter. Er ächzt, er stöhnt, dann schreit er. Die Angst überwältigt ihn. Er fühlt, wie Tränen aufsteigen, und schlägt mit der Faust gegen den Lehm. Der Rand ist nicht so weit weg, Scheiße, Mann, wenn er den Arm ausstreckt, kann er ihn fast berühren, doch er rutscht immer wieder aus, jeder gewonnene Zentimeter ist sofort verloren. Ich muss raus aus diesem verdammten Loch!, schreit er sich selbst an. Und er wird es schaffen. Sterben, ja, eines Tages, doch nicht jetzt, nein, das wäre zu dämlich. Er wird hier rauskommen und dann Pradelle suchen, und wenn er zu den Deutschen muss, er wird ihn finden und töten. Das macht ihm Mut, die Vorstellung, dieses Arschloch umzulegen.

Einen Moment lang geht ihm diese traurige Erkenntnis durch den Kopf: Die Deutschen haben es in mehr als vier Jahren nicht geschafft, ihn zu töten. Und einem französischen Offizier soll es nun gelingen.

Scheiße.

Albert kniet sich hin und öffnet seinen Rucksack. Er packt alles aus, klemmt den Trinkbecher zwischen die Beine; er wird seinen Mantel auf die rutschige Wand auslegen, alles Greifbare in die Erde stecken, was ihm als Steigeisen dienen könnte, er dreht sich um, und genau in diesem Augenblick hört er die Granate einige Meter über ihm. Beunruhigt schnellt Alberts Kopf hoch. In den vier Jahren hat er gelernt, eine Fünfundsiebzig-mm-Granate von einer Fünfundneunziger zu unterscheiden, eine Hundertfünfer von einer Hundertzwanziger … Aber bei dieser zögert er. Das wird mit der Tiefe des Lochs zusammenhängen oder mit der Entfernung, sie kündigt sich durch ein seltsames Geräusch an, das er nicht kennt, dumpfer und gleichzeitig leiser als die anderen, ein gedämpftes Brummen, das in einem gewaltigen Schraubgeräusch endet. Alberts Hirn hat gerade noch Zeit, darüber nachzudenken. Die Detonation ist gewaltig. Mit fürchterlicher Wucht beginnt die Erde unter einem massiven Donnergrollen zu beben, bevor sie sich erhebt. Ein Vulkan. Durch den gewaltigen Ruck aus dem Gleichgewicht gebracht, aber auch überrascht, blickt Albert nach oben, denn alles ist auf einmal dunkel. Und dort, wo zuvor der Himmel war, sieht er eine riesige Welle brauner Erde wie in Zeitlupe heranrollen, der gekrümmte Kamm schiebt sich langsam in seine Richtung und wird jeden Augenblick auf ihn herabstürzen. Ein harter, schwerer Regen aus Steinen, Erdklumpen und allen möglichen Trümmern kündet das unmittelbar bevorstehende Eintreffen an. Albert kauert sich zusammen und hält den Atem an. Das sollte er jetzt nicht tun, im Gegenteil, man muss sich ausstrecken, das hätten ihm alle verschütteten Toten geraten. Danach folgen zwei oder drei Sekunden der Ungewissheit, in denen Albert den Vorhang aus Erde betrachtet, der vor dem Himmel hängt und sich offenbar über Zeit und Ort seines Falls unschlüssig ist.

Im nächsten Moment wird diese Decke über ihm niederstürzen und ihn unter sich begraben.

Normalerweise ähnelte Albert, um es bildlich zu sagen, einem Männerporträt von Tintoretto. Seine Gesichtszüge wirken stets etwas leidend, der Mund ist fein gezeichnet, das Kinn vorspringend, tiefe Augenringe betonen die geschwungenen schwarzen Augenbrauen. Nun aber, da Albert gen Himmel blickt und den Tod auf sich zukommen sieht, erinnert er eher an den Heiligen Sebastian. Jäh sind ihm die Gesichtszüge entglitten, schmerzverzerrt, angsterfüllt ist sein Blick, in dem man eine Art Flehen zu erkennen meint, was umso sinnloser ist, als Albert zu Lebzeiten nie an irgendetwas geglaubt hat, und bei dem Unglück, das ihm jetzt widerfährt, wird er kaum noch damit anfangen. Selbst wenn er die Zeit dazu hätte.

Mit einer ungeheuren Wucht kracht die Erddecke über ihm zusammen. Man hätte erwartet, dass er einen Schock erleidet und sofort stirbt, Albert wäre also tot und gut. Was aber in Wirklichkeit geschieht, ist noch schlimmer. Erst hageln Kiesel und allerlei Geröll auf ihn herab, dann kommt die Erde hinterher und deckt ihn mit ihrer schweren Masse zu. Alberts Körper wird geradezu festgenagelt.

Zeit vergeht, immer mehr Erde türmt sich über ihm auf, er kann sich nicht mehr bewegen, wird zusammengedrückt, zerquetscht.

Das Licht geht aus.

Alles ist zu Ende.

Eine neue Weltordnung bricht an, es ist eine Welt, in der es keine Cécile mehr gibt.

Das Erste, was ihm in den Sinn kommt, kurz bevor ihn die Angst vollständig in Besitz nimmt, ist, dass vom Kriegslärm nichts mehr zu hören ist. Als ob alles plötzlich zum Schweigen gebracht worden wäre, als ob Gott die Partie abgepfiffen hätte. Natürlich, wenn er darüber nachdächte, würde ihm klar werden, dass gar nichts zu Ende ist, dass die Geräusche nur wie durch einen Filter zu ihm dringen, gedämpft durch die Erde, die ihn einschnürt und bedeckt, die jeden Laut verschluckt. In diesem Moment aber hat Albert andere Sorgen, als anhand der Geräusche in Erfahrung zu bringen, ob der Krieg weitergeht, denn für ihn, und nur das zählt, geht er gerade zu Ende.

Seit es still um ihn geworden ist, sind Alberts Gedanken ganz klar. Ich bin unter der Erde, sagt er sich, obwohl es eine abstrakte Vorstellung ist. Erst als ihm bewusst wird, ich bin lebendig begraben, bekommt die Sache eine schrecklich konkrete Note.

Und während Albert sich das ganze Ausmaß der Katastrophe ausmalt, die Art zu sterben, die ihm bevorsteht, während er also begreift, dass er ersticken wird, dass ihm irgendwann einfach die Luft ausgeht, wird er verrückt, augenblicklich und vollkommen verrückt. In seinem Kopf herrscht das reinste Chaos, er schreit, und mit diesem sinnlosen Schreien verschwendet er das bisschen Sauerstoff, das ihm noch bleibt. Ich bin verschüttet, denkt er immer wieder, und er steigert sich so sehr in diese furchtbare Gewissheit hinein, dass er nicht einmal auf die Idee kommt, die Augen wieder zu öffnen. Er versucht nur, sich in jede mögliche Richtung zu bewegen. Was ihm noch an Kraft geblieben ist, was an Panik in ihm aufsteigt, setzt er in Muskelkraft um. Er steckt eine unglaubliche Energie in dieses Ringen. Vergebens.

Dann hält er still.

Weil er auf einmal begreift, dass er seine Hände bewegen kann. Nur wenig, aber immerhin, er bewegt sie. Er hält den Atem an. Beim Herabstürzen hat die lehmige, wasserdurchtränkte Erde auf Höhe seiner Arme, seiner Schultern und seines Nackens eine Art Mulde gebildet. Die Welt, die ihn eingemauert hat, gewährte ihm ein paar Zentimeter. Tatsächlich ist da gar nicht so viel Erde über ihm. Albert weiß das. Wie viel wird es sein? Vierzig Zentimeter vielleicht. Aber er liegt niedergestreckt darunter, und diese Lage lähmt ihn, sie macht jede größere Bewegung unmöglich, ist wie ein Todesurteil.

Die ganze Erde um ihn herum bebt. Über ihm, in der Ferne, geht der Krieg weiter, Granaten schlagen ein, erschüttern den Boden.

Albert öffnet die Augen, ganz langsam. Es ist dunkel, aber nicht ganz. Unendlich feine, weißliche Lichtstrahlen sickern hindurch. Ein kaum merklicher, blasser Widerschein des Lebens.

Er zwingt sich dazu, in flachen Stößen zu atmen. Er bewegt die Ellenbogen ein paar Zentimeter zur Seite, schafft es, die Füße ein wenig auszustrecken, sodass die Erde an der anderen Seite etwas zusammengedrückt wird. Vorsichtig, wobei er ständig gegen die Angst ankämpft, die in ihm aufsteigt, versucht er, sein Gesicht freizubekommen, um zu atmen. An einer Stelle gibt die Erde nach und fällt schlagartig über ihm zusammen. Albert reagiert sofort, sämtliche Muskeln spannen sich an, sein Körper krümmt sich. Sonst passiert gar nichts. Lange verbleibt er so, in dieser unsicheren Lage, in der ihm langsam die Luft ausgeht und er sich den Tod vorstellt. Wie es wohl sein wird, wenn kein Sauerstoff mehr da ist, wenn seine Gefäße eines nach dem anderen zerplatzen wie Luftballons, wenn seine Augen aus den Höhlen treten, als suchten sie nach der Luft, die fehlt. Während er versucht, so wenig wie möglich zu atmen und nicht nachzudenken, um sich die Lage nicht länger vor Augen zu führen, in der er nun mal steckt, bewegt er die Hand Millimeter für Millimeter vorwärts, befühlt das, was vor ihm ist. Schon spürt er etwas zwischen seinen Fingern, doch in dem mattweißen Licht kann er nichts erkennen. Mit den Fingern ertastet er etwas, es ist weich, es ist keine Erde, kein Lehm, es ist weich wie Seide und zugleich körnig.

Er braucht etwas Zeit, um zu verstehen, worum es sich handelt.

Je mehr er das Etwas vor sich abtastet, desto klarer wird es ihm: zwei riesige Lefzen, aus denen eine zähe Flüssigkeit tritt, riesige gelbe Zähne, große, bläuliche Augen, in Zersetzung begriffen.

Ein Pferdekopf, enorm groß, abstoßend, eine Monstrosität.

Albert kann eine heftige Abwehrbewegung nicht unterdrücken. Er stößt mit dem Kopf gegen die lehmige Wand, wieder fällt Erde auf ihn herab, legt sich um seinen Hals, er zieht die Schultern hoch, um sich zu schützen, erstarrt, hält den Atem an. Einige Sekunden vergehen.

Als die Granate in den Boden einschlug, hat sie einen der unzähligen toten Klepper, die auf dem Schlachtfeld vor sich hingammeln, mitbegraben und Albert einen Kopf beschert. Da sind sie jetzt also, Gesicht an Gesicht, der junge Mann und das tote Pferd, wie im Kuss vereint. Durch den Einsturz konnte Albert zwar seine Hände freibekommen, doch die Erde ist schwer, sehr schwer, sie drückt seinen Brustkorb zusammen. Vorsichtig beginnt er zu atmen, stoßartig, schon sind seine Lungen am Ende. Tränen steigen in ihm auf, aber er kann sie noch unterdrücken. Weinen, sagt er sich, heißt so viel wie den Tod hinnehmen.

Er täte besser daran, sich zu entspannen, denn jetzt wird es nicht mehr lange dauern.

Es stimmt nicht, dass in dem Moment, in dem wir sterben, unser ganzes Leben an uns vorüberzieht. Bilder schon, das ist wahr. Darunter auch solche von früher. Das Gesicht seines Vaters sieht er klar und deutlich vor sich, er könnte schwören, dass er hier mit ihm unter der Erde liegt. Bestimmt, weil sie sich wiedersehen werden. Er kommt ihm jung vor, als wäre er in seinem Alter. Er trägt seine Museumskluft, der Schnurrbart ist gebürstet, aber er lächelt nicht wie auf dem Foto auf der Anrichte. Albert geht die Luft aus. Seine Lungen schmerzen, Krämpfe durchzucken ihn. Er muss nachdenken. Es hilft nichts, Verzweiflung gewinnt die Oberhand, eine schreckliche Todesangst erfasst ihn bis ins Mark. Die Tränen fließen nun gegen seinen Willen. Missbilligend beäugt ihn Madame Maillard, offensichtlich kriegt es Albert einfach nicht auf die Reihe. In ein Loch zu fallen! Kurz vor Kriegsende zu sterben, das geht gerade noch durch, das kann man ja noch verstehen, aber sich begraben zu lassen, also schon die Lage eines Toten einzunehmen, noch bevor man gestorben ist, dieser Idiot! So ist er eben, Albert, immer anders als die anderen, immer irgendwie schlechter dran. Wenn er nun aber nicht im Krieg gefallen wäre, was wäre dann aus dem Jungen geworden? Endlich lächelt Madame Maillard zu ihm herüber. Mit dem toten Albert haben wir wenigstens einen Helden in der Familie, immerhin etwas.

Alberts Gesicht ist inzwischen fast blau, hinter seinen Schläfen pocht es unaufhörlich, man könnte meinen, gleich platzen ihm sämtliche Adern. Er ruft nach Cécile, er will wieder zwischen ihren Beinen liegen, festgeklemmt, bis er nicht mehr kann, aber er bekommt ihre Gesichtszüge nicht zu fassen, sie sind schon zu weit weg, und das schmerzt ihn am meisten, dass er sie in diesem Moment nicht sehen kann, dass sie nicht bei ihm ist. Da ist nur ihr Name, Cécile, denn in der Welt, in der er gefangen ist, gibt es keine Körper mehr, es gibt nur noch Wörter. Er möchte sie bitten, mit ihm zu kommen, er hat eine entsetzliche Angst zu sterben. Es nützt nichts, er wird allein sterben, ohne sie.

Dann also auf Wiedersehen, wir sehen uns dort oben, irgendwann, viel später.

Schließlich verschwindet auch Céciles Name und an seine Stelle tritt das Gesicht von Leutnant Pradelle mit seinem unerträglichen Grinsen.

Albert gestikuliert wie wild. In seine Lungen gelangt immer weniger Luft, es pfeift, wenn er sich so abmüht. Er muss husten, spannt den Bauch an. Keine Luft mehr.

Er packt den Pferdekopf, bekommt die fetten Lefzen zu fassen, deren Fleisch unter seinen Fingern nachgibt, er ergreift die großen gelben Zähne und reißt mit einer übermenschlichen Anstrengung das Maul auseinander, aus dem ihm ein fauliger Dunst entgegenströmt, den Albert in seine Lungen einsaugt. So gewinnt er einige Sekunden. Der Magen dreht sich ihm um, er erbricht, wieder erzittert sein ganzer Körper, und er versucht, sich zu drehen, schnappt nach Luft, vergebens.

Die Erde ist so schwer, kaum mehr Licht, nur noch die Zuckungen der zerborstenen Erde, ausgelöst von den Granaten, die dort oben weiter herabregnen, dann dringt nichts mehr zu ihm. Nichts. Da ist nur noch ein Röcheln.

Ein großer Frieden breitet sich in ihm aus. Er schließt die Augen.

Dann ein Unwohlsein, sein Herz hört auf zu schlagen, der Geist erlischt, er verliert sich.

Albert Maillard, Soldat, ist gerade gestorben.

2

Leutnant d’Aulnay-Pradelle, ein resoluter Mann, ungestüm und primitiv, rannte wild entschlossen über das Schlachtfeld in Richtung der feindlichen Stellungen. Sie war beeindruckend, diese Furchtlosigkeit. In Wahrheit hatte das weniger mit Mut zu tun, als man hätte meinen können. Pradelle war nicht sonderlich heldenhaft, nur war er schnell zu der Überzeugung gelangt, hier nicht zu sterben. Er war sich sicher: Dieser Krieg war nicht dazu da, ihn zu töten, vielmehr sollte er seinen Aufstieg ermöglichen.

Die wilde Entschlossenheit, mit der er diesen plötzlichen Angriff auf den 113. Frontabschnitt führte, hatte mit seinem unbändigen, ja geradezu übernatürlichen Hass gegen die Deutschen zu tun, rührte aber auch daher, dass man sich auf das Ende zubewegte und ihm nur noch wenig Zeit blieb, die Chancen zu nutzen, die ein Konflikt wie dieser für einen Mann wie ihn bereithielt.

Albert und die anderen Soldaten hatten es geahnt: Dieser Typ war ganz der Landjunker, vom verarmten Schlag allerdings. Im Laufe der letzten drei Generationen waren die Aulnay-Pradelles durch etliche Debakel an der Börse und infolge des finanziellen Ruins regelrecht weggefegt worden. Vom einstigen Ruhm seiner Vorfahren waren nur der verfallene Familiensitz La Sallevière, der prestigeträchtige Name, ein oder zwei weit entfernte Verwandte, einige Beziehungen von fragwürdiger Verlässlichkeit sowie eine an Raserei grenzende Gier geblieben, sich den verlorenen Platz in der Gesellschaft zurückzuerobern. Seine prekäre Situation empfand Pradelle als Ungerechtigkeit. Auf der Stufenleiter der Aristokratie wieder zu Rang und Namen zu kommen war daher sein Grundanliegen, von dem er wie besessen und für das er alles zu opfern bereit war. Sein Vater hatte sich in einem Provinzhotel eine Kugel ins Herz gejagt, nachdem er alles verjubelt hatte, was von seinem Vermögen übrig geblieben war. Eine nicht verbürgte Legende besagt, seine Mutter, die ein Jahr später starb, sei ihrem Kummer erlegen. Da er weder Bruder noch Schwester hatte, musste sich der Leutnant als der letzte Aulnay-Pradelle betrachten, was ihn gehörig unter Zeitdruck setzte: Nach ihm würde nichts mehr kommen. Durch den unaufhaltsamen Abstieg seines Vaters hatte er schon früh erkennen müssen, dass die Wiederbelebung der Familie allein auf seinen Schultern lastete, und er war sich sicher, über genügend Willen und Talent zu verfügen, um das bewerkstelligen zu können.

Darüber hinaus war Pradelle äußerst attraktiv. Natürlich, das Schöne musste man einfach lieben, ohne viel Fantasie. Immerhin begehrten ihn die Frauen, und die Männer beneideten ihn, das sind untrügliche Zeichen. Bei einem derartigen Erscheinungsbild und einem solchen Namen fehlte also nur noch das Vermögen. Und das war exakt Pradelles Ansicht und mithin sein oberstes Ziel.

Das erklärt auch, weshalb er sich derart ins Zeug legte, um diese Operation an sich zu reißen, die General Morieux so wichtig war. Der Frontabschnitt 113 war ein Schandfleck für den Generalstab, ein winziger Punkt auf der Landkarte, der einem Tag für Tag nur Hohn und Spott einbrachte, ein Dorn im Auge eben.

Auch Pradelle wollte ihn also, diesen Frontabschnitt 113, denn der Leutnant befand sich am unteren Ende des Befehlsstabs und außerdem standen sie kurz vor dem Ende, in ein paar Wochen würde es schon zu spät sein, um sich hervorzutun. Nach drei Jahren bereits Leutnant, das war nicht übel. Jetzt fehlte nur noch eine Glanzleistung und die Sache war geritzt: Bis zur Demobilisierung würde er Hauptmann sein.

Pradelle war sehr zufrieden mit sich. Um seine Männer für die Eroberung des Frontabschnitts 113 zu gewinnen, um ordentliche Rachegelüste in ihnen zu wecken, hatte er sie davon überzeugt, dass die Deutschen gerade kaltblütig zwei ihrer Kameraden um die Ecke gebracht hatten. Ein wahrer Geniestreich.

Nachdem er den Befehl zum Angriff erteilt hatte, betraute er einen Adjutanten mit der ersten Etappe. Er selbst hielt sich im Hintergrund. Immerhin hatte er noch etwas zu erledigen, bevor er zum Gros der Einheit stoßen wollte. Danach würde er zu den feindlichen Stellungen vorrücken, sportlich, ja wie im Fluge an all den anderen vorbeiziehen und unter den Ersten sein, die das Ziel erreichten, und dann würde er Gott so viel deutsches Blut darbieten, wie es ihm beliebte.

Seit dem Marschbefehl, seit die Männer begonnen hatten vorzurücken, hielt er sich in einiger Entfernung auf der rechten Seite, um zu verhindern, dass die Soldaten in die falsche Richtung abdrifteten. Entsetzt blieb er stehen, als er diesen Typen sah, wie hieß er noch, der Junge mit dem Hundeblick, mit diesen Augen, bei denen man immer denkt, dass er gleich anfängt zu heulen, Maillard, genau, da bleibt er stehen, rechts, man fragt sich, wie er, einmal raus aus dem Laufgraben, dort hinten landen konnte, dieser Trottel.

Pradelle war nicht entgangen, dass Maillard innehielt, wieder kehrtmachte, sich hinkniete und, stutzig geworden, den Körper des alten Grisonnier umdrehte.

Diesen Körper hatte Pradelle seit Beginn des Angriffs im Blick. Er musste sich unbedingt darum kümmern und ihn so schnell wie möglich verschwinden lassen. Aus ebendiesem Grund hatte er sich auch bei der Nachhut rechtsseitig gehalten. Um sicherzugehen.

Und da bleibt dieser Idiot von Soldat mitten im Lauf stehen und sieht sich die beiden Leichen an, den Alten und den Jungen.

Pradelle stürzte auf ihn los, fuchsteufelswild, versteht sich. Maillard hatte sich schon wieder erhoben. Er wirkte bestürzt von seiner Entdeckung. Als er bemerkte, wie Pradelle auf ihn zukam, kapierte er, was mit ihm passieren würde, und versuchte zu fliehen, aber seine Angst war nicht von derselben Wucht wie die Wut seines Leutnants. Ehe er sich’s versah, war Pradelle bei ihm. Ein Schubs mit der Schulter mitten in den Wanst, und er, der Soldat, fiel in einen Grabentrichter und rollte bis zum Grund hinunter. Gut, es sind gerade mal zwei Meter, mehr oder weniger, aber leicht wird es nicht sein, da wieder rauszukommen, man braucht Kraft, inzwischen hätte Pradelle das andere Problem beseitigt.

Und dann würde es auch nichts mehr zu sagen geben, da es keinen Anlass mehr gab.

Pradelle steht am Rand des Trichters und blickt auf den Soldaten hinunter, er überlegt, welche Lösung jetzt die beste ist. Er fühlt sich sicher, da er weiß, dass er genug Zeit hat. Er dreht sich um und geht ein paar Meter zurück. Später würde er noch einmal wiederkommen.

Der alte Grisonnier liegt ausgestreckt da, er sieht starrköpfig aus. Der Vorteil der neuen Situation besteht darin, dass ihn Maillard beim Umdrehen näher an den Körper des Jüngeren, Louis Thérieux, herangerückt hat, das vereinfacht die Sache. Pradelle blickt sich um, weil er sichergehen will, von niemandem beobachtet zu werden, und sieht das Ausmaß des Gemetzels vor sich. Jetzt zeigt sich, dass dieser Angriff verdammt viel Blut kosten wird. Aber so ist es im Krieg, schließlich ist man nicht zum Philosophieren hier. Leutnant Pradelle entsichert eine Handgranate und positioniert sie genau zwischen die beiden Leichen. Ihm bleibt genug Zeit, um sich etwa dreißig Meter weit zu entfernen und in Deckung zu gehen; die Hände an die Ohren gelegt, spürt er die Detonation, mit der die beiden toten Soldaten zu Staub werden.

Zwei Tote weniger im Großen Krieg.

Und zwei Vermisste mehr.

Jetzt muss er sich um diesen idiotischen Soldaten kümmern, dort unten in seinem Loch. Pradelle holt eine zweite Handgranate hervor. Damit kennt er sich aus. Vor zwei Monaten hat er ein Dutzend Deutsche, die sich ergeben hatten, zusammengetrieben und im Kreis Aufstellung nehmen lassen. Die Gefangenen sahen sich fragend an, keiner verstand. Aus der Hand warf er eine Granate in die Mitte des Kreises, zwei Sekunden später explodierte sie. Die Arbeit eines Experten. Vier Jahre Erfahrung im Zielwerfen. Und mit was für einer Präzision. Ehe die Typen merkten, was zwischen ihren Beinen gelandet war, befanden sie sich schon auf dem Weg nach Walhalla. Sollten sie doch die Walküren befummeln, diese dummen Säcke.

Es ist seine letzte Granate. Danach hat er nichts mehr, was er in die Schützengräben der Deutschen werfen kann. Schade, aber was soll’s.

Im selben Augenblick explodiert eine Granate, ein riesiger Erdwall setzt sich in Bewegung und stürzt herab. Pradelle streckt sich, um besser sehen zu können. Das Loch ist vollkommen zugeschüttet.

Genau. Der Typ steckt da unten. Was für ein Idiot!

Vorteil für Pradelle, der eine Handgranate gespart hat.

Wieder von Ungeduld erfasst, läuft er in Richtung der vordersten Frontlinien. Los, es wird Zeit, die Rechnung mit den Boches zu begleichen. Wir werden ihnen ein schönes Abschiedsgeschenk bereiten.

3

Péricourt war mitten im Lauf niedergemäht worden. Die Kugel hatte ihm das Bein zerfetzt. Er ließ einen tierischen Schrei los und stürzte in den Schlamm, der Schmerz war unerträglich. Er drehte und wand sich in alle Richtungen, unentwegt schreiend, und da er sein Bein, das er auf Oberschenkelhöhe mit beiden Händen fest umklammert hielt, nicht ganz sehen konnte, fragte er sich, ob es ihm nicht vielleicht ein Granatsplitter weggerissen hatte. Er versuchte verzweifelt, sich etwas aufzurichten, was ihm gelang, und trotz des bohrenden Schmerzes fühlte er Erleichterung: Sein Bein war noch da, in ganzer Länge. Am anderen Ende sah er den Fuß, unterhalb des Knies aber war sein Bein zermalmt. Es blutete stark. Ein wenig konnte er die Zehenspitzen bewegen, das tat zwar verdammt weh, aber da rührte sich noch was. Trotz des Lärms, der Kugeln, die um ihn herumpfiffen, trotz der Schrapnelle dachte er: Mein Bein ist da! Er war erleichtert. Die Vorstellung, zum Einbeinigen zu werden, missfiel ihm.

Gelegentlich nannte man ihn den »kleinen Péricourt«, um mit diesem Paradox zu spielen, denn mit seinen eins dreiundachtzig war er ziemlich groß für einen Jungen, geboren 1895. Das war was. Bei einer solchen Größe wirkt man schnell mager. Er war schon mit fünfzehn Jahren so. In der Schule hieß er deshalb meist »der Riese«, was nicht immer freundlich gemeint war. Sonderlich beliebt war er nämlich nicht. Édouard Péricourt gehörte zu denen, die einfach Glück haben.

Gelegentlich nannte man ihn den »kleinen Péricourt«, um mit diesem Paradox zu spielen, denn mit seinen eins dreiundachtzig war er ziemlich groß für einen Jungen, geboren 1895. Das war was. Bei einer solchen Größe wirkt man schnell mager. Er war schon mit fünfzehn Jahren so. In der Schule hieß er deshalb meist »der Riese«, was nicht immer freundlich gemeint war. Sonderlich beliebt war er nämlich nicht. Édouard Péricourt gehörte zu denen, die einfach Glück haben.

In den Schulen, die er besuchte, waren nur Kinder von Reichen, denen nie irgendetwas passieren würde, die ihre Existenz voller Gewissheiten antraten, ausgestattet mit einem unerschütterlichen Selbstbewusstsein, für das die glücklichen Generationen vor ihnen gesorgt hatten. Bei Édouard lief es jedoch nicht so problemlos wie bei den anderen, denn zu allem Überfluss war er auch noch ein Glückspilz. Reichtum, Talent – das wird einem verziehen, nicht aber Glück, das nicht, das ist zu ungerecht.

In Wahrheit besaß Édouard einen ausgesprochenen Selbsterhaltungstrieb. Wenn eine Gefahr zu groß wurde und Ereignisse eine ungute Wendung zu nehmen drohten, spürte er eine innere Warnung, als besäße er irgendwo Antennen, und tat das Nötige, um nicht ins Straucheln zu geraten. Natürlich, wenn man Édouard Péricourt so im Matsch liegen sieht, am 2. November 1918, mit seinem zerfetzten Bein, könnte man sich schon fragen, ob ihn nicht das Glück verlassen hat. Aber nein, nicht ganz, denn er wird sein Bein behalten. Er wird zwar für den Rest seines Lebens hinken, aber auf zwei Beinen.

Schnell zog er seinen Gürtel heraus und schnürte damit das Bein ab, um die Blutung zu stillen. Dann ließ er sich, erschöpft von der Anstrengung, zu Boden sinken und streckte sich aus. Der Schmerz ließ ein wenig nach. Er würde eine Weile so liegen bleiben müssen, und ihm war nicht wohl dabei. Eine Granate könnte ihn zerfetzen oder Schlimmeres: Die Vorstellung, dass die Deutschen nachts aus ihren Schützengräben herauskamen und den Verletzten mit dem blanken Bajonett den Rest gaben, war weit verbreitet.

Um die Anspannung in seinen Muskeln zu lösen, schob Édouard seinen Nacken in den Schlamm. Das kühlte ein wenig. Was sich hinter ihm befand, sah er jetzt verkehrt herum. Als wäre er auf dem Land, ausgestreckt unter Bäumen. Mit einem Mädchen. Das hatte er nie erlebt, mit einem Mädchen. Zu tun hatte er vor allem mit denen vom Puff neben der Kunsthochschule.

Er hatte keine Zeit, weiter in seinen Erinnerungen zu kramen, da plötzlich die aufragende Gestalt von Leutnant Pradelle in sein Gesichtsfeld rückte. Einen Moment zuvor, als er gefallen war, sich vor Schmerz am Boden krümmte und sein Bein abschnürte, hatte Édouard alle anderen vorbeirennen sehen, hin zu den deutschen Stellungen, und jetzt kommt Leutnant Pradelle daher, zehn Meter hinter ihm, als ob der Krieg schon vorbei wäre.

Édouard sieht ihn von weitem, verkehrt herum und von der Seite. Die Hände am Koppel, blickt er zu seinen Füßen hinab. Man könnte ihn für einen Insektenforscher halten, der sich über einen Ameisenhaufen beugt. Unerschütterlich inmitten all des Getöses. Dann, als wäre die Sache erledigt oder als legte er keinen Wert mehr darauf – verschwindet er. Ein Offizier, der mitten in einer Operation Halt macht, um auf seine Füße zu starren – das ist schon erstaunlich. Édouard spürt einen Moment lang keinen Schmerz mehr. Da ist was faul. Allein schon Édouards Beinverletzung ist überraschend, hat er doch den Krieg bislang ohne einen Kratzer überstanden. Da kann etwas nicht stimmen, aber gut, schließlich ist er Soldat und befindet sich in einem ziemlich blutigen Konflikt, da kann es einen schon mal erwischen. Ein Offizier dagegen, der inmitten des Bombardements stehen bleibt und seine Füße betrachtet …

Péricourt lockert seine Muskeln, lässt sich wieder auf den Rücken fallen und versucht durchzuatmen, die Hände um sein Knie verschränkt, genau über der improvisierten Bandage. Er beugt sich nach hinten und blickt wieder zu jener Stelle, an der Leutnant Pradelle einen Moment zuvor gestanden hat. Nichts. Nur die Schusslinie ist ein Stück vorgerückt, die Explosionen sind einige Dutzend Meter weiter weg. Édouard könnte sich jetzt ganz auf seine Verwundung konzentrieren. Zum Beispiel könnte er darüber nachdenken, ob es besser wäre abzuwarten, bis Hilfe kommt, oder zu versuchen, in Richtung Hinterland zu kriechen, anstatt hier zusammengekrümmt wie ein Karpfen, der aus dem Wasser gesprungen ist, liegen zu bleiben, im Hohlkreuz, den Blick auf diesen Ort geheftet.

Schließlich trifft er eine Entscheidung. Er stützt sich auf die Ellenbogen, um rückwärtszukriechen. Sein rechtes Bein gehorcht ihm nicht mehr, alles hängt von der Kraft der Unterarme ab, nur das linke Bein kann er zu Hilfe nehmen; das andere zieht er im Schlamm nach wie einen toten Körperteil. Jeder Meter kostet Mühe. Und er weiß nicht, warum er das tut. Er könnte es nicht sagen. Es ist nur so, dass ihn dieser Pradelle wirklich beunruhigt, niemand kann ihn riechen. Womit einmal mehr jene Binsenweisheit bestätigt wäre, die besagt, der eigentliche Feind des Militärs sei nicht der Feind, sondern die Hierarchie. Wenn Édouard auch zu wenig von Politik versteht, um sich sagen zu können, dass sie eben Teil des Systems ist, gehen seine Gedanken doch in genau diese Richtung.

Brüsk wird er in seiner Anstrengung unterbrochen. Er ist gerade sieben oder acht Meter weit gekrochen, als ihn eine gewaltige Explosion, ausgelöst durch eine Granate von ungeheurem Kaliber, zu Boden drückt. Vielleicht spürt man eine Detonation um ein Vielfaches stärker, wenn man am Boden liegt. Er macht sich steif wie ein Stock, als wäre er erstarrt, selbst das rechte Bein muss diese Bewegung mitmachen. Ein Epileptiker, so hat es den Anschein, gebannt mitten in einem Anfall. Sein Blick heftet sich nach wie vor auf die Stelle, wo einige Minuten zuvor Pradelle gestanden hat, als sich ein riesiger Erdwall auftürmt, wie eine rasende, vor Wut schäumende Welle, und sich in die Lüfte erhebt. Édouard glaubt sich jeden Moment unter ihr begraben, so nah spürt er ihr Heranrollen, und dann stürzt sie mit einem schrecklichen Grollen herab, es hört sich an wie das Seufzen eines Ungeheuers. Die Explosionen und das Pfeifen der Kugeln, die funkelnden Geschosse, die am Himmel erstrahlen, nichts davon ist mehr zu sehen hinter dieser Erdwand, die sich neben ihm ausbreitet. Wie gelähmt schließt er die Augen, unter ihm bebt der Boden. Er sinkt in sich zusammen, hält den Atem an. Als er wieder zu sich kommt und feststellt, dass er noch lebt, ist ihm zumute, als wäre ihm ein Wunder widerfahren.

Die gesamte Erde ist wieder heruntergekommen. Sofort, wie eine dicke Schützengrabenratte, kriecht er rücklings an die Stelle, an die ihn seine Intuition führt. Mit einer Kraft, die er sich nicht erklären kann, rafft er sich auf und begreift: Er ist dort angelangt, wo die Welle herabgestürzt ist, und genau hier lugt eine kleine Stahlspitze aus der klumpigen Erde hervor. Es ist die Spitze eines Bajonetts. Das Zeichen ist eindeutig: Dort unten ist ein Soldat begraben.

Verschüttet zu werden war ein echter Klassiker, etwas, von dem er gehört hatte, mit dem er selbst aber bislang nie in Berührung gekommen war. In den Einheiten, in denen er gekämpft hatte, waren häufig Pioniere zugange, die mit Schaufeln und Hacken versuchten, die Jungs, die sich in dieser schlimmen Lage befanden, auszugraben. Immer kam man zu spät, zog sie hervor mit blau angelaufenem Gesicht und Augen, die aussahen, als wären sie geplatzt. Pradelles Schatten durchzuckt einen Moment lang Édouards Gedanken, er will sich nicht damit aufhalten.

Handeln, und zwar schnell.