14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Schwarzkopf & Schwarzkopf

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

In ihrer Autobiographie lässt Nana Mouskouri den Leser an der Geschichte ihres Lebens teilhaben: Sie erzählt von ihrer schwierigen Kind-heit in Athen, von ihren musikalischen Anfängen, vom Balanceakt zwischen Beruf und Liebe, von ihrer Arbeit für UNICEF. Die Künstlerin erinnert sich an Begegnungen mit beeindruckenden Persönlichkeiten und an ihre bewegendsten Momente als Sängerin, etwa an die Aufnahmen zu Weiße Rosen aus Athen 1961 im halb zerstörten Grand Hotel Esplanade oder an ihren Auftritt an der Berliner Mauer 1981, wo sie das Lied der Freiheit singt. Einfühlsam und mit großem Respekt spricht sie von ihrer Familie und ihren Freunden. Die Autobiographie ist ein berührendes Porträt einer leidenschaftlichen Künstlerin - angetrieben von der Liebe zur Musik und der Lei-denschaft, andere mit ihrer Stimme zu verzaubern. Für die Sängerin ist die deutsche Ausgabe ihrer Memoiren eine Herzensangelegenheit, deshalb stellt sie ihren Fans das Buch auf einer umfangreichen Promoreise vor.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 742

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

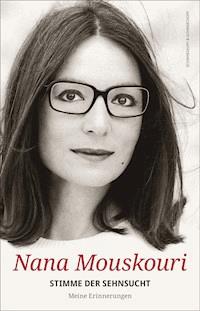

NANA MOUSKOURI: STIMME DER SEHNSUCHT

Meine Erinnerungen

Mit Lionel Duroy

Aus dem Französischen von Ulrike Lelickens

Schwarzkopf & Schwarzkopf

Für meinen alten Freund Jean-Claude Brialy.

Für meine lieben Kinder Lénou und Nicolas.

Für André, die Liebe meines Lebens, dank dem

ich immer »die Sängerin« geblieben bin.

Einleitung

»Quincy, kennst du eine französische Sängerin mit einer großen, schrecklichen Brille, die aber wirklich gut singt?« Der Mann, der den legendären Musikproduzenten Quincy Jones anrief, war Harry Belafonte. Der Zufall wollte es, dass er am Abend des Grand Prix Eurovision 1963 in London war. Wahrscheinlich weil er gerade nichts Besseres zu tun hatte, schaltete er den Fernseher ein, und so sah und hörte er mich singen.

»Eine Französin … mit einer Brille … Nein, ich glaube nicht.«

»Denk mal bitte ein bisschen genauer nach. Das Mädchen, also, wenn du die mal singen gehört hast, dann vergisst du sie so schnell nicht wieder!«

»Eigentlich kenne ich nur eine, die mit Brille singt, Harry, und die sogar sehr gut singt, aber das ist keine Französin.«

»Wie heißt sie denn?«

»Nana Mouskouri.«

»Guter Gott, das ist sie, Quincy! Das ist sie! Das war’s. Das war der Name, den sie genannt haben, jetzt erinnere ich mich wieder. Nana! Nana – wie noch mal?«

»Mous-kou-ri! Aber sie ist keine Französin, du Idiot, sie ist Griechin! Und ich kenne sie sogar sehr gut, stell dir mal vor. Sehr, sehr gut. Wir haben sogar eine Platte zusammen gemacht.«

»Nein! Das glaube ich dir nicht!«

»Doch. Letzten Sommer war sie hier bei mir in New York. Die Platte ist gerade herausgekommen.«

»Na, das ist ja toll! Also bist du genau wie ich der Ansicht, dass sie eine echte Sängerin ist.«

»Glaubst du, ich hätte sonst eine Platte mit ihr zusammen gemacht?«

»Schick mir die Platte doch bitte und alles andere, was du von diesem Mädchen hast.«

Harry Belafonte hatte sich gerade von Miriam Makeba getrennt, mit der er mehrere USA-Tourneen zusammen gemacht hatte, und suchte nun eine neue Bühnenpartnerin. Das sagte er Quincy, bat ihn aber, im Moment noch den Mund zu halten. Bevor er die Katze im Sack kaufte, wollte er sich alles anhören, was ich bisher gemacht hatte, sich genauestens über mich informieren und diverse Telefonanrufe tätigen …

Er rief insbesondere meinen französischen Produzenten Louis Hazan an, der das Geheimnis für sich behielt, dann Irving Green, den Chef von Mercury, den ich in New York bei den Aufnahmen mit Quincy kennengelernt hatte.

Nach einiger Zeit bat Belafonte Quincy und Irving Green schließlich, mich nach New York kommen zu lassen. Also berichtete mir Quincy zum ersten Mal davon, was gerade im Gange war. »Harry interessiert sich für dich«, sagte er, »er hat dich beim Grand Prix gesehen und würde dich gerne kennenlernen. Komm doch für ein paar Tage nach New York. Wir werden das besprechen und die Zeit nutzen, um eine weitere Platte aufzunehmen …«

Mehr sagte er mir nicht, aber es reichte schon, um mich völlig aus der Bahn zu werfen. Wie konnte es sein, dass Harry Belafonte, dem ich zehn Jahre zuvor in unserer kleinen Athener Wohnung gelauscht hatte, sich für mich interessierte? Belafonte, dessen Alben ich alle hatte … Würde ich morgen wirklich diesem weltberühmten Künstler gegenübersitzen?

Quincy Jones und Irving Green erwarteten mich am Flughafen. Es war bereits dunkel in New York und wir waren zum Abendessen mit Harry Belafonte und seiner Frau Julie beim Trader’s Vic, einem asiatischen Restaurant im Plaza, verabredet. Während der gesamten Fahrt dorthin hatte ich Mühe, meine Gefühle unter Kontrolle zu halten und ruhig zuzuhören, wenn der eine oder der andere etwas sagte. Oh Gott, wie würde ich es nur schaffen, diesem Belafonte in die Augen zu schauen?

Er sah so gut aus, dass es einem den Atem verschlug: sehr groß und elegant. Seine Frau und er bildeten ein wundervolles Paar. Sicher sprang ihnen meine Schüchternheit sofort ins Auge, denn sie bereiteten mir einen sehr freundschaftlichen Empfang und fingen sofort an, ganz ungezwungen mit mir zu plaudern, so als würden wir uns schon ewig kennen. Allmählich begannen wir über unsere gemeinsame Leidenschaft, die Musik, und dann insbesondere über die griechische Musik zu sprechen. Harry war neugierig darauf, zu erfahren, woher ich kam und wer mir das Singen beigebracht hatte, und ich erzählte vom Konservatorium, meiner Liebe zum Jazz, von Ella Fitzgerald und von meinen Anfängen als Sängerin in verschiedenen Athener Clubs …

Als wir uns wieder trennten, fühlte ich mich glücklich und hatte Vertrauen gefasst. Dennoch wusste ich nicht, weshalb Harry Belafonte sich für mich interessierte. Würde er es mir morgen anvertrauen? Ich sollte am nächsten Vormittag zu seinem Büro in der 67th Street kommen …

Statt in sein Büro ließ man mich in einen riesigen Saal eintreten, in dem sich etwa sechzig Leute, nur Männer, wie mir schien, miteinander unterhielten. Manche saßen an kleinen Tischen, andere standen plaudernd herum. Es war ein gewaltiges Stimmengewirr. Ganz hinten gab es ein bühnenähnliches kleines Podium, und ich sah, dass dort zwei Männer mit Bouzoukis warteten.

Dann kam ein Mann, der sich als der Chef der Kapelle von Harry Belafonte vorstellte, auf mich zu und begrüßte mich mit einem breiten Lächeln: »Harry lässt sich entschuldigen, er schafft es nicht, es ist ihm noch etwas dazwischengekommen. Aber kommen Sie ruhig, ich werde Sie vorstellen, und wir werden uns ein wenig unterhalten.«

Ich erfuhr, dass all diese Leute für Belafonte arbeiteten. Es waren seine Musiker, seine Assistenten, seine Toningenieure, seine Pressereferenten, sein Agent … Größtenteils waren es alles Schwarze, die Weißen konnte man an einer Hand abzählen.

Der mir gegenüber sehr herzliche Mann wollte ein wenig über mich erfahren, deshalb fing ich an, ihm von mir zu erzählen.

»Ich wusste, dass Sie Griechin sind«, unterbrach er mich. »Deshalb habe ich zwei Bouzouki-Spieler kommen lassen. Wie wäre es, wenn Sie uns etwas vorsängen?«

»Oh, nein, ganz sicher nicht. Ich bin ja nicht mit der Absicht hierhergekommen, zu singen. Das mache ich auf gar keinen Fall!«

»Wie schade! Die Bouzouki-Spieler können Ihnen alles spielen, was Sie wollen. Na, kommen Sie, Sie werden uns doch wohl ein oder zwei Lieder vorsingen!«, versuchte der Orchesterchef mich zu animieren.

»Nein, ich singe nicht gerne, ohne vorher Zeit gehabt zu haben, mit den Musikern zu proben.«

»Darf ich Sie trotzdem noch einmal darum bitten?«

Plötzlich wurde mir bewusst, dass ich diesen Mann in Verlegenheit brachte. Vielleicht waren all diese Leute hier nur zusammengekommen, um mir zuzuhören … Vielleicht hatte ich nicht genau verstanden, was mir Harry Belafonte am Vorabend gesagt hatte … Ich wusste es nicht, aber ich fühlte, dass ich, wenn ich weiter stur blieb, mein Gegenüber wohl kränken würde.

»Verzeihen Sie mir«, sagte ich. »Ich werde singen, aber ohne die Bouzoukis, ohne irgendjemanden. Ich mag es lieber so.«

»Ah, sehr schön. Dann bedanke ich mich von ganzem Herzen bei Ihnen.«

Es genügte eine einzige Geste von ihm, und die ganze versammelte Menge hörte auf zu reden. Sogleich richteten sich alle Blicke auf mich. Mit geschlossenen Augen, am Rand des kleinen Podiums stehend, sang ich a cappella einige griechische Lieder, die mich immer am meisten bewegt hatten. Dann gab ich noch ein paar meiner liebsten französischen Lieder zum Besten. Als ich die Augen wieder zu öffnen wagte, waren alle im Saal aufgestanden, um mir Beifall zu spenden. Und als ich meinen Blick hob, sah ich Harry Belafonte, wie er in voller Größe am Ende des Saales stand. Er trug eine Lederjacke und eine Kappe und sah völlig anders aus als der Mann im Dreiteiler, den ich am Vorabend gesehen hatte. Unsere Blicke begegneten sich, und er lächelte mich an. Seit wann stand er schon da? Wann war er hereingekommen?

Später sagte man mir, dass das, was ihm angeblich dazwischengekommen war, nur ein Vorwand gewesen sei, damit er mich nicht hätte vor den Kopf stoßen müssen, wenn er von meinem Gesang enttäuscht gewesen wäre. Er habe mit der ganzen Ausrüstung, die notwendig war, um mich zu hören, im Raum nebenan gesessen. Von meinen Leistungen überzeugt, sei er bei den ersten Tönen des letzten Liedes aufgetaucht.

Er kam näher, nahm mich in die Arme und flüsterte mir einige nette Worte ins Ohr.

»Und jetzt? Glaubst du nicht, dass du jetzt etwas mit meinen Musikern zusammen machen kannst?«

»Ich habe nichts vorbereitet!«

»Ich weiß, aber Quincy hat mir gesagt, dass du alle Standards kennst …«

»Na gut. Wir können es ja mal probieren.«

Seine Musiker brauchten nicht länger als eine Viertelstunde, bis sie mit mir im Gleichklang spielten. Ich weiß nicht mehr, wer von uns vorschlug, Sometimes I feellike a Motherless Child zu probieren, doch nach nur drei Sekunden waren wir alle im gleichen Rhythmus, so als ob wir es am Tag zuvor geprobt hätten. Dann sang ich den ersten Satz von I Get a Kick out of You und die Musiker holten mich wie im Fluge ein und hatten plötzlich so viel Freude daran, dass sie lächelten. Ich schloss die Augen, um das berauschende Gefühl zu behalten.

Jetzt waren wir in Harry Belafontes Büro, und ich hörte ihm zu, wie er mir sehr ruhig erklärte, dass er mich bei seinen nächsten Tourneen gern dabeihaben wollte. Dass ich die Nachfolgerin von Miriam Makeba, der größten afrikanischen Sängerin, sein könnte, erschien mir so unglaublich, dass ich ihn reden ließ, so als ginge es gar nicht um mich. Für einen Moment schwebte ich zwischen Traum und Wirklichkeit. War ich tatsächlich im Büro von Harry Belafonte in New York? Bot er mir wirklich gerade an, für die kommenden zwei oder drei Jahre seine Partnerin zu sein? Plötzlich schien mir das so außerordentlich, eine dermaßen gewaltige Sache, dass ich ihn mit einer Stimme unterbrach, die nicht die meine zu sein schien.

»Entschuldigen Sie, ich verstehe nicht ganz … Sie wollen wirklich, dass ich mit Ihnen singe?«

»Ja, das schlage ich dir gerade vor.«

»Aber … Was ich sagen will … Sind Sie sich sicher? Sie werden doch nicht …«

»Meine Meinung noch einmal ändern, meinst du? Nein. Sonst hätte ich dich nicht gebeten, hier Platz zu nehmen.«

Nun sah ich, wie er lächelte. Wahrscheinlich, weil ich so ein komisches Gesicht machte. Dann, als wären ihm doch noch Zweifel gekommen, sagte er: »Aber du sagst ja gar nicht, ob du einverstanden bist.«

»Das ist das schönste Angebot, das man mir jemals gemacht hat!«

Und das meinte ich auch so. Ich war neunundzwanzig, und der Weg bis hierher war lang und steinig gewesen …

1

Krieg? Was ist das?

Eine Frühlingsnacht. Das Kino war leer, die Vorstellung war schon lange aus und trotzdem gingen wir nicht schlafen. Mein Vater war von oben aus seinem Vorführraum schweißgebadet heruntergekommen und leistete uns auf der kleinen Bühne draußen zu Füßen der Leinwand Gesellschaft. Ich erinnere mich nicht mehr an den Film, den er uns gerade gezeigt hatte, aber er muss gut gewesen sein, sonst hätten wir ihn nicht sehen dürfen. Mama wirkte verträumt und ab und zu strich sie sich mit einer vertrauten Geste durch ihre vom Wind zerzausten Haare. Meine große Schwester Eugenia war in die Betrachtung der Sterne versunken, dann kam sie plötzlich wieder auf den Film zu sprechen und schwärmte von dieser oder jener Szene. War es nicht der Zauberer von Oz gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Das kann schon sein, denn diesen Film haben wir so oft gesehen und so sehr geliebt … Jedenfalls war Eugenia hellauf begeistert, und Mama lächelte sie zerstreut an, so als wäre sie mit ihren Gedanken ganz woanders. Woran dachte sie? Vielleicht an Papa, der sich ein bisschen weiter weg hingesetzt hatte und rauchte. Dabei schaute er sich die Stühle seines Kinos an, so als müsse er sie wieder und wieder zählen. Wie viele waren es noch mal? Vierzig? Fünfzig? An Regentagen halfen wir ihm, sie zusammenzuklappen und unterzustellen.

Alle vier saßen wir da auf der kleinen Bühne vor der Leinwand und ließen die Beine baumeln, als plötzlich ein Grollen den Himmel erfüllte. Man hätte es für ein heranziehendes Unwetter, das ferne Heranrollen des Donners halten können. Ich erinnere mich daran, wie überrascht Mama schien – fast schrie sie: »Hörst du das, Kosta? Was ist das?«

Eugenia hatte aufgehört zu reden und Papa hatte seinen Blick auf die Berge gerichtet, denn von dort kam es. Er murmelte noch: »Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht …« Und dann wusste er es plötzlich doch und wir auch: Der Himmel füllte sich mit schwarzen Schatten, die ein Kreuz bildeten. Sehr bald waren es so viele, dass sie die Sterne verdeckten.

»Oh Gott!«, rief meine Mutter. »Das sind Flugzeuge!«

Während der ganzen Zeit, in der sie über Athen hinwegdonnerten, den Boden vibrieren und unsere Herzen sich zusammenziehen ließen, schwieg Papa, starr vor Schreck. Wenn ich mir die Szene heute ins Gedächtnis rufe und dabei an das Leid denke, das sie ankündigte, erscheint sie mir wie ein bizarres und erschreckendes Schauspiel. Aber in jenem Moment hatte ich keine Angst. Wir sahen ein Flugzeug – das war ein Ereignis, bei dem Eugenia und ich immer vor Freude herumhüpften. Aber so viele Flugzeuge mitten in der Nacht? Das hätten wir nie für möglich gehalten. Wo kamen sie her? Wo flogen sie hin? Was machten sie hier?

Ich erinnere mich an die drei kaum hörbaren Worte meines Vaters, als das Grollen verhallt war: »Es ist Krieg.«

Krieg? Dieses Wort hatte ich noch nie gehört. »Krieg? Was ist das?«

Aber Papa hörte mir nicht zu. Er war bereits von der kleinen Bühne heruntergesprungen.

»Aliki«, sagte er zu meiner Mutter. »Lass uns reingehen. Besser, wir bleiben nicht hier draußen.«

Dies war die Nacht, in der die Bombenangriffe begannen, der Beginn der deutschen Offensive gegen Griechenland. So kann ich also diesen Abend, an dem unser Leben aus den Angeln gehoben wurde, genau datieren: Es war der 6. April 1941. Ich war sechseinhalb.

Lange Zeit dachte ich, dass diese Flut von Flugzeugen meine erste Kindheitserinnerung sei und dass sich mein Gedächtnis an nichts vor diesem Zeitpunkt erinnere. Aber das ist falsch. Ich erinnere mich jetzt daran, wie aufgeregt wir waren, als vor dem Krieg Freunde von Papa abends zu uns kamen. Drei oder vier Männer mit Zigaretten im Mund, die, noch bevor sie Mama ihren Hut gaben, aus ihren Hosentaschen kleine Geschenke hervorzogen: für uns, die Töchter von Konstantin Mouskouri. Schokolade, einen kleinen Ball, einen Stift … In jenen Nächten überließen wir ihnen unser Zimmer und schliefen im Elternschlafzimmer, in dem wir uns das große Bett teilten. Eugenia imitierte die Männer, deren fieberhafte Begeisterung auf der anderen Seite der Wand wir erahnen konnten: »Ich passe« … »Ich erhöhe den Einsatz« … »Ich bin dran«. Wir beide prusteten laut los vor Lachen. Es war das Vergnügen, im selben Bett zu liegen, aber vor allem das beruhigende Gefühl, vor der Welt geschützt zu sein, und zwar durch all diese Männer mit ihren tiefen Stimmen. Die ganze Nacht sah man das Licht unter der Tür, und wir schliefen im Rauch ihrer Zigaretten ein, der nach und nach in unser Zimmer drang.

Am frühen Morgen waren sie nicht mehr da. Doch nun war es Mamas Stimme, die uns aus dem Schlaf riss. Mama ging in dem Zimmer, in dem die Männer gespielt hatten, nervös auf und ab. Ihr Geschrei ließ unsere Herzen stillstehen. Was konnte nur zwischen diesem Abend, der so fröhlich und freundschaftlich begonnen hatte, und diesem finsteren Morgen vorgefallen sein, dass sich unsere Mutter in einem solchen Zustand befand? Eugenia schwieg. Vielleicht tat sie sogar so, als würde sie schlafen, um mir nichts erklären zu müssen. Unter der Decke zusammengekauert lauerte ich auf jedes Wort. Mein Magen krampfte sich zusammen.

Mama rief: »Du wusstest genau, was passieren würde, Kosta! Du wusstest es!«

Und Papa, dessen Stimme zu Beginn kaum vernehmbar war: »Nein. Man kann es nie wissen …«

»Warum hast du nicht aufgehört? Warum hast du so lange weitergemacht?«

»Wenn man selbst Gastgeber ist, kann man sich nicht einfach zurückziehen, wenn es einem gerade passt, Aliki …«

»Die Wahrheit ist doch, dass du nicht aufhören kannst! Du hast das im Blut!«

»Sei ruhig! Ich bitte dich, Aliki, sei ruhig!«

»Nein, ich bin nicht ruhig! Ich habe keinen Pfennig mehr fürs Essen, keinen Pfennig mehr für unsere Töchter, und dir ist das egal. Das Einzige, was dich interessiert, ist, dass ich dich schlafen lasse.«

Ein Stuhl fiel um. Dann zwei. Jetzt fing Papa an zu brüllen, und ich hielt mir die Ohren zu, um ihr Geschrei, vor allem Mamas, nicht mehr zu hören. Das ging bald in Schluchzen über.

Diese Szene habe ich so häufig wieder erlebt, mit zehn, mit zwölf Jahren, und auch jetzt, wenn ich sie in meiner Erinnerung heraufbeschwöre, dass ich den Schrecken und die Angst, die ich als Sechsjährige empfand, gar nicht richtig wiedergeben kann. Damals waren mir weder die Gründe für die Streitereien noch die möglichen Konsequenzen bewusst.

Seltsamerweise war es die deutsche Invasion, die mir erlauben würde, dieser furchtbaren Sache einen Namen zu geben, die sich zwischen unseren Eltern so manchen Morgen abspielte und über die keiner von beiden jemals mit uns sprach.

Einige Tage nach jener Nacht im April 1941, in der die Flugzeuge über uns hinweggedonnert waren, überraschte ich meinen Vater und meine Mutter in einem dramatischen Augenblick. Mama hatte geweint, sie wendete sich ab, um ihre Tränen vor mir zu verbergen. Mein Vater stand schweigend und bleich in der Nähe des Fensters. Traute ich mich, nachzufragen, was los war? Ich weiß es nicht mehr. Doch meine Mutter nahm meine Ratlosigkeit zweifellos wahr.

»Papa zieht in den Krieg«, erklärte sie.

Ich sah sie an. Dann schaute ich meinen Vater an, und nun fragte ich zum zweiten Mal: »Krieg? Was ist das?«

Mein Vater drehte sich zu mir um und sagte ruhig: »Das ist, wenn sich die Menschen nicht mögen, Nanaki. Dann streiten sie sich. Sie führen Krieg gegeneinander. Verstehst du?«

Ich verstand nun, dass die Flugzeuge jener Nacht uns nicht mochten und dass mein Vater gegen sie kämpfen würde. Aber ich spürte auch gleich noch etwas anderes, wenn auch viel weniger deutlich: dass meine Eltern sich ebenfalls nicht mögen konnten, da sie sich ja stritten.

Ja, es scheint mir, als hätte ich den Begriff »Krieg«, kaum dass er mir erklärt worden war, auch schon in Verbindung gebracht mit dem Geschrei, das uns an diesen traurigen Tagen aufweckte. Und das löste bei mir fast eine Art Erleichterung aus: Was meine Eltern machten, war also nichts Besonderes. Dafür gab es einen Ausdruck: Sie führten Krieg.

Nachdem Papa an die Front gegangen war, schloss sich Mama in ihrem Zimmer ein, damit wir ihren Kummer nicht sahen. Eugenia und ich weinten nicht. Ich glaube, uns war die Gefahr überhaupt nicht bewusst. Wenn ich heute daran zurückdenke, kommt es mir so vor, als hätten wir vom Krieg eine eher beruhigende Vorstellung gehabt, denn unsere Eltern, die manchmal so brutal miteinander umgegangen waren, schienen jetzt am Boden zerstört über ihre Trennung … Also konnte man dann doch manchmal gegeneinander Krieg führen und sich zu anderen Zeiten wieder mögen.

Wie überlebten wir die sieben Monate, in denen Papa gegen die Deutschen kämpfte? Das Kino war zu, aber der Besitzer, Herr Yiannopoulos, nahm uns trotzdem das winzig kleine Haus nicht weg, das direkt hinter der Leinwand stand. Ursprünglich war es zur Unterbringung eines Wächters erbaut worden, deswegen hatte es auch nur zwei kleine Zimmer und eine kleine Küche. Herr Yiannopoulos mochte meinen Vater und rechnete wahrscheinlich damit, dass der Krieg nicht so lange dauern würde und er sein Kino sehr bald wieder aufmachen können würde.

Mama war nicht mehr oft zu Hause. Eugenia, die zwei Jahre älter war als ich, passte ab jetzt auf mich auf. Mama ging auf Arbeitssuche und ich glaube, sie fand Arbeit als Platzanweiserin in den paar Kinos, in denen der Betrieb noch lief. Wahrscheinlich dank der Beziehungen, die mein Vater hatte. Als Platzanweiserin oder vielleicht als Putzfrau.

Eugenia und ich verbrachten den ganzen Tag damit, auf sie zu warten, zusammen mit unseren Haustieren. Ich weiß nicht mehr, wie viele Hühner wir zu dieser Zeit hatten, aber es waren eine ganze Menge, und manchmal entwischten sie auch aus dem Hühnerstall, um unter dem Küchentisch herumzupicken. Wir hatten manchmal auch kleine Küken, die uns aus der Hand fraßen, uns hinterherliefen und dabei in unsere Waden pickten, so als wollten sie mit uns spielen. Jeden Morgen gab es frische Eier. Es gab auch einen Taubenschlag, den Papa gebaut hatte, als uns einer seiner Freunde ein Taubenpaar geschenkt hatte. Die beiden hatten inzwischen eine Familie gegründet, und nun war der Taubenschlag voller Tauben.

Außerdem hatten wir unsere kleine Hündin. Ich erinnere mich noch daran, wie sie auf die Welt kam, und mir kommt es so vor, als wäre dies ebenfalls ziemlich lange vor dem Krieg gewesen. Jedenfalls war es an einem Morgen. Ich spielte gerade auf der kleinen Bühne des Kinos, als ich von unten eine Art Flüstern vernahm. Die Bühne war umgeben von zwei üppigen Margeritenbüschen. Das Flüstern kam aus einem von ihnen. Wahrscheinlich hatte ich Angst, denn ich holte Eugenia, bevor ich nachschaute, was los war. Über den Busch geneigt horchten wir beide. Sie sah es zuerst: Zusammengerollt unter den Margeriten lag die große Hündin von Herrn Yiannopoulos – sie hatte gerade ein Hundebaby zur Welt gebracht.

Es war so hübsch, dass es uns den Atem verschlug. Dann stritten wir uns darum, wer von uns beiden es herausnehmen sollte.

»Mach schon!«, sagte Eugenia.

»Nein, ich hab Angst, die Hundemama wird mich beißen.«

»Sie kennt uns doch gut. Und Herr Yiannopoulos hat gesagt, dass sie Kinder nicht beißt.«

»Na, dann mach du doch, wenn du keine Angst hast …«

»Nein! Du hast sie doch zuerst gehört! Also musst du das machen!«

Eugenia schubste mich in den Busch. Ich nahm den Welpen auf den Arm. Die Hundemutter knurrte zwar ein wenig, aber sie biss mich nicht.

Unsere Hündin war schon kein Baby mehr, als der Krieg begann, und vielleicht war Mama ein bisschen beruhigt, weil sie wusste, dass sie bei uns war. Außerdem begleitete sie uns bis zum Luftschutzkeller, wenn der Fliegeralarm losging. Ich habe immer das Bild von uns dreien im Kopf, wie wir wie die Verrückten durch die menschenleeren Straßen bis zum Keller der Brauerei Fix rannten, die nur ungefähr hundert Meter von unserem Zuhause entfernt war. Eugenia zog mich hinter sich her und schrie mich an, ich solle schneller laufen: »Schneller, Ioanna, sonst entdecken uns die Flugzeuge!« Unsere kleine Hündin passte ihre Schritte den unsrigen an, so als wolle sie uns auf keinen Fall beim Bombenangriff allein lassen.

Eugenia bewies eine unheimliche Stärke, wenn wir dort in diesen schrecklichen Kellern eingeschlossen waren, in denen manchmal eine Kerze brannte, manchmal auch gar kein Licht war und wo man die Frauen beten hörte. Eugenia betete nicht. Sie machte genau das, was Mama uns gesagt hatte: Sie sang. Sie war erst neun, doch mit ihrer schönen Stimme traute sie sich, zu singen, während man das Dröhnen der ersten Flugzeuge und manchmal Explosionen hörte, die den Boden erzittern ließen. Ich begleitete sie dabei schüchtern und manchmal stimmten noch eine oder zwei Frauen mit ein.

Die Vorstellung, dass Mama irgendwo unter den Bomben sein könnte, kam uns nicht in den Sinn. Sie hatte uns gesagt, dass auch sie beim Fliegeralarm manchmal sang. Ich glaube, wir waren irgendwie davon überzeugt, dass uns das schützen würde. Vielleicht dachten wir, dass ein deutsches Flugzeug niemanden töten würde, der einfach nur sang.

Eines Tages war Papa wieder da. Als wäre er von den Toten wiederauferstanden. Seine Augen waren riesig und er hatte schwarze Augenringe. Er war unrasiert, sein Haar war staubig und seine Uniform zerrissen. Aber das machte nichts. Wir waren so froh darüber, ihn wiederzusehen, dass wir in Tränen ausbrachen. Aber warum kam er nicht herein? Warum blieb er wie angewurzelt am Hühnerstall stehen, statt näherzukommen, uns in seine Arme zu schließen, uns auf seinen Schoß springen zu lassen? Er schien uns nicht zu sehen, nicht mehr zu sehen. Mama ging einige Schritte auf ihn zu, nahm sein Gesicht sanft in ihre Hände, küsste ihn, flüsterte ihm ein paar Worte ins Ohr. Er ließ es mit sich geschehen, öffnete den Mund, als wollte er uns bitten, näher zu kommen, und schließlich stürmten wir auf ihn zu und umklammerten seine Beine. Er machte sich los und nahm uns alle drei in seine Arme, und in diesem Moment geschah das Unmögliche, das unsagbar Traurige: Papa brach in Tränen aus … Dies geschah zum ersten Mal. Noch nie hatten wir ihn weinen sehen, und sein Weinen verlieh seiner Rückkehr eine unerträgliche Schwere. Außerdem, so glaube ich, befreiten wir uns aus seinen Armen – so als hätten wir verstanden, dass er, im Gegensatz zu uns, nicht vor Freude, vor freudiger Erregung weinte, sondern weil er von einer Traurigkeit überwältigt wurde, die wir nicht begriffen. Es war eine tiefe Traurigkeit, und wir wussten, dass wir in diesem Augenblick nicht fähig waren, ihn davon zu befreien.

Papa weinte, weil der Krieg verloren war, und er weinte wegen des Unglücks, das sich durch diese Niederlage für uns ankündigte – für seine Frau und seine Töchter und für Griechenland. Ich sollte noch Jahre brauchen, um ihn zu verstehen und sein Leid still zu teilen. Als ich 1968 unter dem heiteren Genfer Himmel das erste Mal Mutter wurde, während in Griechenland ein diktatorisches Regime an die Macht kam, sollte ich an die Ängste zurückdenken, die unsere Eltern ausgestanden haben mussten, als sie ihre Kinder in ein blutendes und brennendes Europa geworfen sahen. 1968 schämten wir uns für das Griechenland unter der Militärdiktatur, Europa war noch zweigeteilt, doch im Westen begann der Aufbau, und wir konnten von einer Zukunft der Brüderlichkeit träumen, in der unsere Kinder aufwachsen sollten. Von was für einer Zukunft konnte man im Herbst 1941 träumen, während Hitlers siegreiche Truppen in Griechenland einmarschierten?

Papa war wieder zurück von der Front, aber das Kino machte nicht wieder auf. Herr Yiannopoulos kam uns besuchen. Er zog sich mit meinem Vater zurück, um mit ihm zu reden. Aber niemand erklärte uns, warum wir keine Filme mehr zeigen konnten. In der Zwischenzeit hatte sich Papa ein kleines Radio gebaut, mit elektrischen Glühbirnen und Drahtrollen, die er sich bei seinen Freunden besorgt hatte. Er verbrachte irrsinnig viel Zeit damit, in seinem Zimmer ganz leise Radio zu hören. Wenn er in die Stadt ging, stürzten Eugenia und ich uns gleich auf sein Radio. Wir hörten Stimmen aus aller Herren Länder und manchmal amerikanische Sängerinnen mit ernster Stimme, die uns an die schöne Zeit erinnerten, als das Kino noch geöffnet hatte.

Wir durften das Haus nicht mehr verlassen. Mama sagte, wir würden sonst riskieren, von den Deutschen eingefangen zu werden. Sie erzählte, sie seien überall, kämen in die Häuser, nähmen die Männer fest.

»Ich weiß«, sagte Papa.

»Du weißt das, aber du gehst trotzdem raus.«

»Ich muss ein paar Sachen erledigen.«

»Was wird aus uns, wenn sie dich kriegen?«

»Mach dir keine Sorgen.«

Er sagte nicht, was er machte, aber manchmal verschwand er für zwei oder drei Tage. Ich weiß nicht mehr, wie Eugenia und ich davon erfuhren, dass er weiterhin Krieg führte. Vielleicht vertraute er es meiner großen Schwester als eine Art Geheimnis an, und sie erzählte es mir dann mit gesenkter Stimme. Wenn er wegging, traf Papa sich also mit anderen Männern, mit Freunden, so wie die, die damals zum Kartenspielen zu uns nach Hause gekommen und die ganze Nacht geblieben waren. Zumindest stellten wir uns das so vor. Und das beruhigte uns.

Mama arbeitete weiterhin mal hier, mal dort und kehrte dann müde, mit leerem Korb zurück. Sie sagte, man finde nichts mehr in den Geschäften, es gebe nichts mehr zu essen. Zum Glück hätten wir noch die Eier, meinte sie. Und ich glaube auch, sie wartete immer, bis wir eingeschlafen waren, um dann an manchen Tagen eines unserer Hühnchen zu rupfen.

Auch die Deutschen müssen wohl Hunger gehabt haben, denn eines Tages gingen drei Soldaten in unseren Hühnerstall und nahmen alle unsere Hühner mit. Wir standen am Fenster unseres Zimmers und beobachteten sie dabei. Es war das erste Mal, dass wir deutsche Soldaten aus der Nähe sahen. Mama war, glaube ich, nicht da. Ich erinnere mich aber an ihre Tränen später, als wir drei durch den leeren Hühnerstall liefen.

Die Tauben hatten sie dagelassen, aber wir hatten nichts mehr, um sie zu füttern. Papa sagte, dass sie von nun an allein zurechtkommen müssten, und öffnete den Taubenschlag. Zögerlich kamen sie heraus und flogen zunächst elegant über unsere Köpfe hinweg. Dann setzten sie sich auf die Zweige der großen Akazie, so als ob sie höflich sein und uns nach so vielen Jahren nicht so schnell verlassen wollten. An diesem Tag war die Ergriffenheit stärker als unsere Traurigkeit.

Übrigens waren sie dann abends fast alle wieder da. Papa lächelte. Man sah, dass er gerne etwas gesagt hätte, vielleicht, um ihnen zu danken, aber die Worte dazu nicht fand. Uns ging es ganz genauso. Wir betrachteten die Tauben, zählten sie immer und immer wieder und Eugenia sagte zum wiederholten Male: »Schau mal! Sie sind alle wiedergekommen! Schau mal! Ich glaub’s nicht … Ich glaub’s einfach nicht …«

Nach und nach wurden es jedoch immer weniger und eines Abends kam keine einzige mehr zurück.

Mama setzte sich nicht mehr zu uns an den Tisch. Sie kochte Kichererbsen, und zwar nur eine kleine Handvoll, die sie, eingewickelt in ein Blatt Zeitungspapier, wie einen Schatz aus ihrer Tasche zog und zwischen Eugenia und mir aufteilte. Sie tat so, als habe sie keinen Hunger, und wir sollten bis zum Ende des Krieges brauchen, um zu erkennen, dass das eine Lüge war. Die Regentage wurden für uns zu Feiertagen, weil wir da Schnecken und Frösche sammelten. Mama hatte nichts, um die Schnecken entsprechend zu würzen. Sie hatten einen salzigen, kautschukartigen Geschmack, aber es waren genug, um unsere Mägen zu füllen, und das war alles, was zählte. Unsere kleine Hündin war ebenfalls ausgehungert. Wir teilten die Schnecken und Frösche mit ihr.

Mama nahm uns mehrere Male mit in die Stadt. Dafür musste sie einen wichtigen Grund gehabt haben, da zu Beginn des Winters 1942 niemand einfach so durch die Straßen Athens spazierte. Das Erste, was mir auffiel, war, wie leer die Straßen waren … Wo waren bloß all die Leute hin? Früher hatte dichtes Gedränge auf den Gehwegen der schönen Allee Leoforos Singrou geherrscht, die sich ganz in der Nähe unseres Hauses befand und auf den Hafen von Piräus zulief. Jetzt waren die Geschäfte geschlossen und man begegnete niemandem mehr außer ein paar Frauen mit schwarzen Kopftüchern, die eilig an den Hauswänden entlangliefen. Auf einmal lag da ein Mann auf dem Bürgersteig. Er bewegte sich nicht mehr. Man hätte meinen können, er schliefe.

»Was hat er denn, Mama?«

»Sei still! Sag nichts. Bleib vor allem nicht stehen! Ich erklär’s dir später.«

Als wir an ihm vorbeigingen, sahen wir, dass er nicht normal aussah. Seine Kleidung war zu klein, oder vielmehr spannte seine Haut, so als wäre sein Körper geschwollen.

Etwas weiter weg sah man noch mehr Menschen wie ihn, die aufgebläht wie Ballons auf dem Gehweg lagen. Plötzlich kam ein Lastwagen vorbei, und deutsche Soldaten packten die Menschen ohne zu zögern an Beinen und Armen und warfen sie auf die Ladefläche. Eugenia und ich hätten fast losgeschrien, doch Mama zischte: »Seid still! Ich bitte euch! Seid still!«

Wir waren still. Doch später erklärte Mama uns nichts. Und wir trauten uns nicht, auf diese grauenerregende Sache zurückzukommen: dass Männer und Frauen wie Holzscheite auf einen Lastwagen geworfen worden waren.

Ich glaube, die Erkenntnis, dass es sich hierbei um Tote gehandelt hatte, drang nach und nach in unsere Köpfe, und wenn wir hörten, wie sich unsere Eltern unterhielten oder die paar Freunde, die sie manchmal besuchten, dann reimten wir uns den Rest zusammen. Alle Gespräche unter den Erwachsenen drehten sich nun um das Weggehen dieses oder jenes Menschen. Irgendjemand sei letzte Woche »weggegangen«, ein anderer werde »leider« nicht mehr lange bleiben »aufgrund des Zustands, in dem er sich gerade befindet«. Wo gingen denn all diese vom Hunger getriebenen Leute hin? Einige Zeit beschäftigte Eugenia und mich diese Frage sehr stark. Bis uns irgendwann der Zusammenhang klar wurde zwischen den Toten auf den Gehwegen und diesen mysteriösen »Reisen«, die dazu dienten, dem Elend zu entkommen. Die Menschen gingen tatsächlich weg – aber in den Tod. Wie die aufgeblähten Körper, die wir auf den Bürgersteigen gesehen hatten und deren Seelen weggeflogen waren: Die »Reise« war nur eine Metapher, die gebraucht wurde, damit das Grauen nicht benannt werden musste.

In diesem ersten Winter unter deutscher Besatzung starben in Griechenland jeden Tag zweitausend Menschen. Das sollten wir aber erst später, als der Frieden ins Land zurückkehrte, erfahren.

Das Haus wurde nach und nach immer leerer, doch das war uns nicht bewusst. Am Ende des Winters, als wir umziehen mussten, bemerkten wir, dass wir nichts mehr hatten. Mama war es, die all unser Hab und Gut verkauft hatte, um für teures Geld eine Handvoll weißer Bohnen oder Kichererbsen zu kaufen. Sie verkaufte ihren Ehering, die paar Kleider, die sie besaß, ihre Armbanduhr, das Geschirr, die Betttücher, dann den Schrank (wie kann es nur sein, dass wir nicht gleich bemerkt hatten, dass er verschwunden war?), dann den Küchentisch, die Stühle, die Lampen, unsere Kleidung …

Sie kämpfte einen stillen Kampf, damit wir überlebten, um einen Tag mehr zu gewinnen, und dann den nächsten. Es ist seltsam. Ich habe meinen eigenen Hunger vergessen, aber andererseits erinnere ich mich daran, wie sehr es mir wehtat zu sehen, wie abgemagert unsere kleine Hündin war, wie traurig ihre tief liegenden Augen waren. Und ich erinnere mich daran, wie viel Energie ich darauf verwendete, die zur Hälfte verfaulten Körner zusammenzukratzen, und sie ihr dann mit ein paar tröstenden Worten gab. Heute ist mir klar, dass Mama mit uns das Gleiche machte: Wir müssen ein so erbärmliches Bild abgegeben haben, dass sie ihr eigenes Leid vergaß, um alles, was ihr in die Hände fiel, in Nahrung zu verwandeln.

Doch wahrscheinlich kam einmal der Zeitpunkt, an dem sie nichts mehr fand, was sie hätte verkaufen können. Und vermutlich sagte sie dann voller Kummer, dessen Ausmaß ich mir vorstellen kann, zu meinem Vater, dass sie nicht mehr wisse, wie sie uns retten, uns davon abhalten könne, ebenfalls »wegzugehen« … Denn sonst hätte mein Vater sicherlich sein Kino nicht angerührt. Dieses kleine Kino war ja sein Leben.

Papa sagte Mama nichts, doch er nahm ein paar Stühle aus seinem Kino und kam mit einer kleinen Summe Geld wieder. »So, damit werden wir einige Tage zurechtkommen.«

Meine Mutter fragte ihn nicht, woher er diese paar Scheine genommen hatte. Vielleicht sagte sie sich, dass sie es bald erfahren würde. Das, was folgte, war schrecklich und in den Augen unserer Eltern auf gewisse Weise viel schlimmer als der Tod, da für sie Dinge wie Ehre, Schande und das, was andere Leute von ihnen dachten, äußerst wichtig waren.

Herr Yiannopoulos, der Besitzer des Kinos, merkte sehr bald, dass die Stühle verschwunden waren. Mein Vater musste zugeben, dass er sie verkauft hatte, um seine Familie zu ernähren. Ich weiß nichts über dieses Gespräch. Papa hat uns nie davon erzählt, aber ich kann mir vorstellen, wie dramatisch es verlief. Es war eine Zeit, in der viele Menschen überall an Hunger starben, daher war Herr Yiannopoulos für unser Leid nicht sonderlich sensibel. Dachte mein Vater etwa, man könne das Kapital einer Firma unter dem Vorwand veräußern, die eigene Familie habe nichts mehr zu essen? Das Kapital eines Unternehmens, das ihm nicht gehörte, in dem er nur ein kleiner Angestellter war? Mein Vater dachte, er sei mit Herrn Yiannopoulos befreundet. Das hatte er uns manchmal mit einem Stolz gesagt, der sich sogleich auf uns übertragen hatte, da man ja sofort sah, dass Herr Yiannopoulos ein weitaus gewichtigerer Mann war als jene, die uns normalerweise besuchen kamen. Aber nein, Herr Yiannopoulos war nicht sein Freund. Für meinen Vater war es sicherlich ein Schock, das festzustellen und dann Mama gestehen zu müssen, wie sehr er sich getäuscht hatte. Herr Yiannopoulos wollte von ihm nun nichts mehr wissen und von uns auch nicht. Er gab uns sieben Tage, um auszuziehen und ihm das kleine Häuschen hinter der Leinwand in dem Zustand zurückzugeben, in dem er es uns überlassen hatte. Wir sollten verschwinden, er wollte nie wieder etwas von uns hören.

Den Tag, an dem wir weggingen, kann ich nicht vergessen. Alles, was von unseren Sachen übrig geblieben war, verstauten wir auf einem kleinen Karren, vor den ein Esel gespannt war. Sahen uns die Nachbarn zu? Sprach man im Viertel bereits darüber, was mit uns los war? Ich schämte mich für Mama und Papa, die keine Kraft mehr hatten, miteinander zu reden, die sich wie Schatten bewegten und vollkommen niedergeschlagen aussahen. Ich schämte mich auch für mich selbst. Tatsächlich glaube ich, dass ich diese Gefühle – wie das der Scham und der Demütigung – in dieser Zeit entdeckte und vergeblich einen Weg zu finden versuchte, mich dagegen zu wehren. Ich war sieben Jahre alt, aber wegen des Krieges war ich noch nie zur Schule gegangen und wusste nichts über das Leben. Wie wehrt man sich, wenn die Leute mit dem Finger auf einen zeigen? Wenn man fällt, bestraft wird und sich elend fühlt? Mich erfüllte es mit Ekel.

Wir machten uns zu Fuß auf den Weg nach Gouva, einem Viertel am Stadtrand von Athen. Die Eltern eines jungen Mannes, den mein Vater zum Filmvorführer ausgebildet hatte, hatten eingewilligt, uns ein Zimmer in ihrem Haus zu vermieten. Ein einziges Zimmer für uns vier. Da uns aber nur so wenige Sachen geblieben waren, passten wir dort ohne Probleme hinein. Unsere Betten wurden verkauft. Es blieb uns nur noch das Elternbett, das wir nachts in zwei Teile teilten: Eugenia und ich schliefen auf der Matratze auf dem Fußboden, Mama und Papa auf dem Lattenrost. All unsere Kleidung passte von nun an in eine Truhe.

In dieser Truhe versteckte Mama auch das wenige Geld, das sie nach Hause brachte. Als der Winter und damit die ersten Besatzungsmonate vorbei waren, fand sie wieder Arbeit – vielleicht in einem Kino in der Innenstadt, das wieder eröffnet wurde, oder in einem Veranstaltungssaal. Sie ging zu Fuß zur Arbeit und kehrte erschöpft zurück. Meine Schwester und ich warteten den ganzen Tag auf sie. Wir durften das Haus nicht verlassen. Gouva war ein armes Viertel, eine unsichere Gegend, wo die verwinkelten Straßen noch nicht asphaltiert waren. Da es eine der Enklaven der kommunistischen Widerstandskämpfer war, kam es häufig zu Zusammenstößen mit den Deutschen, man hörte Schüsse und Mama hatte Angst, dass wir getötet werden könnten.

War Papa immer noch im Widerstand? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall beging er eine Dummheit, die Mama verzweifeln ließ und an den Rand des Wahnsinns trieb. Diese Dummheit brachte uns zu den schlimmsten Momenten ihrer Streitigkeiten zurück.

Eines Abends öffnete Mama die Truhe, um ihren Tages- oder vielleicht Wochenlohn hineinzulegen. Wir hörten sie losschreien: »Eugenia, Nana! Wer hat das Geld herausgenommen, das hier versteckt war?«

Natürlich waren das nicht wir gewesen. Der Einzige, der das gewesen sein konnte, war Papa, den wir seit zwei Tagen nicht mehr gesehen hatten. Er kehrte mitten in der Nacht heim, und sofort begann das Theater. Er hatte gespielt und das ganze Geld, das Mama gespart hatte, verloren. Sie hatte ihm damals mit keinem Wort einen Vorwurf gemacht, als sie erfahren hatte, dass er die Kinostühle verkauft hatte. Sie wusste genau, dass er das für uns getan hatte. Aber das hier? Wie konnte er nur? Sah er nicht, dass sie bis ans Ende ihrer Kräfte ging, damit es gerade noch so zum Überleben reichte?

Er schwieg. Er wisse das alles, sagte er, aber sie möge ihn doch bitte schlafen lassen. Er sei müde und um diese Uhrzeit könne man nicht diskutieren. Sie warf sich auf ihn, als wolle sie ihn umbringen. Und Papa musste sich wehren. Eugenia und ich warfen uns schreiend und flehend zwischen sie. Aber Mama war außer sich vor Kummer und Erschöpfung, vor Einsamkeit, und ich glaube, sie konnte uns gar nicht mehr hören. Vor dem Krieg hatte sie uns trotz allem vor diesen Szenen schützen wollen, für die sie sich wahrscheinlich geschämt hatte. Jetzt kannte sie keine Schamgefühle mehr. Wir hatten alles verloren – alles, bis hin zur Achtung unserer Nachbarn aus unserem ehemaligen Viertel, und nun bestahl sie der Mann, der ihr zur Seite stehen sollte …

Heute glaube ich, dass Mama in jener Nacht sterben wollte, um der Dunkelheit ihres Lebens ein Ende zu bereiten. Draußen war es so hart, wie sollte sie da durchhalten, wie die Hoffnung am Leben erhalten, wenn sie im eigenen Haus, in dem, was von einem Zuhause noch übrig geblieben war – diesem winzigen Zimmer –, betrogen, bestohlen, erniedrigt wurde?

Papa schrie, sie sei verrückt. Sein Gesicht war blutig, aber selbst das beeindruckte Mama nicht mehr.

Eugenia rief: »Nein! Nein! Hör auf, Mama! Hör auf! Bitte!«

Und plötzlich schlug die Tür zu. Mama schien für einen kurzen Augenblick komplett verloren und wie benommen. Papa war gegangen. Er war geflüchtet. Sie lief wie von Sinnen noch einmal zwischen dem Bett und der Tür hin und her, bevor sie sich aufs Bett fallen ließ. All unsere Angst und Wut verwandelten sich nun in Tränen, bis wir irgendwann einschliefen, Eugenia neben Mama und ich an die kleine Hündin gelehnt.

Papa war verschwunden und Mama tat so, als hätte es ihn nie gegeben. Sie sprach nicht mehr von ihm, und wir wagten es nicht mehr, seinen Namen in ihrer Gegenwart zu erwähnen. Ich weiß nicht, wie lange er wegblieb und Mama schwieg. Vielleicht zwei oder drei Wochen.

Doch ich erinnere mich an meine Erleichterung, als sie sich eines Tages endlich doch um ihn sorgte. »Hat sich Papa bei euch gemeldet?«, fragte sie eines Morgens. Und ohne auch nur auf unsere Antwort zu warten, fuhr sie fort: »Ich muss ja trotz alledem wissen, wo er hin ist.«

Ihre Suche dauerte einige Tage. Dann sagten ihr Freunde, wo sie ihn finden konnte. Und eines Abends brachte sie ihn wieder mit nach Hause. Er war abgemagert und unrasiert. Man hätte meinen können, er käme ein weiteres Mal aus dem Krieg zurück.

War es Mama, die der Meinung war, er sei durch den Verlust seines Kinos in einen solchen Zustand der Hoffnungslosigkeit getrieben worden, dass er wieder anfing zu spielen? Oder kam ich selbst im Nachhinein auf diesen Gedanken, um eine Entschuldigung für sein Verhalten zu finden? Ich weiß es nicht mehr, aber noch heute kommt mir die folgende Erklärung in den Sinn: Nachdem er von Herrn Yiannopoulos vor die Tür gesetzt worden war und so das Kino – seine ganze Leidenschaft – verloren hatte, musste Papa wohl den Kopf verloren haben.

Er kam wieder zu uns zurück, und dieses seltsame Leben, das wir gerade führten, ging wieder seinen gewohnten Gang. Eugenia und ich durften nicht hinausgehen, wir lebten zurückgezogen in diesem Zimmer und verbrachten die meiste Zeit des Tages damit, Seite an Seite auf dem Bett unserer Eltern zu liegen. Wir schliefen und wenn wir wieder aufwachten, redeten wir miteinander, manchmal sangen wir oder spielten ein Spiel oder liefen einfach durchs Zimmer. Und dann schliefen wir wieder ein. Wenn wir aufwachten, war es schon Abend. Es gab Monate, in denen wir wirklich fast gar nichts aßen, und so wurden wir ganz allmählich immer schwächer. Wie zwei Kerzen, denen man nach und nach den Sauerstoff entzog, erloschen wir langsam. Aber uns war das nicht bewusst.

Manchmal lehnten wir uns auch aufs Fensterbrett und beobachteten, was draußen vor sich ging, bis wir irgendwann müde wurden. Unser Zimmer ging zu einem trockenen Erdplatz hinaus, in dessen Mitte ein Brunnen stand. Von dort holten wir immer Wasser zum Trinken oder zum Waschen. Auch die Deutschen kamen hierher, um Wasser zu holen, und manchmal blieben sie einen Moment dort neben ihren Lastern stehen, um sich zu unterhalten, während einer von ihnen die Feldflaschen füllte.

In solch einer Situation geschah etwas Tragisches, das mich heute immer noch verfolgt, so als hätte ich an jenem Tag diese unsichtbare Grenze überschritten, die uns vom Abgrund trennt.

Meine Schwester und ich beobachteten die Soldaten, die in der Nähe des Brunnens standen. Für uns war es eine Art Spiel, wir passten gut auf, dass sie uns nicht sahen. Doch plötzlich zerschmetterte eine gewaltige Explosion die Fensterscheiben. Ich weiß nicht, ob es die Druckwelle oder die Angst war, die uns zu Boden warf. Als wir uns wieder aufrappelten, hatte sich der Platz in ein Horrorszenario verwandelt. Einer der deutschen Soldaten lag am Boden. Ihm fehlte ein Bein, und aus der Wunde quoll Blut. Die anderen liefen in alle Richtungen und sehr bald, so schien es mir, fielen Schüsse und die Sirenen fingen an zu heulen.

Dann kamen zwei oder drei Lastwagen auf den Platz gefahren und bald hämmerten die Soldaten mit aller Kraft an unsere Haustür. »Wenn die Deutschen eines Tages kommen, geht schnell zur Tür und macht auf«, hatte uns Mama wiederholt gesagt. »Sie dürfen auf keinen Fall denken, dass ihr euch versteckt.« Wir machten auf, hatten aber keine Zeit mehr, noch irgendetwas zu sagen. Sofort stießen sie uns beiseite, um ins Zimmer zu stürmen. Einer der Soldaten schnellte herum und versetzte jeder von uns einen gewaltigen Stoß mit dem Gewehrkolben. Eugenia fiel hin, und ich stieß mir die Schläfe an der Wand. Doch er hatte es nicht mit Absicht getan. Ich erinnere mich daran, wie ich im nächsten Augenblick – so wie das manchmal in solchen Momenten passiert – seinem Blick begegnete und darin eine Art Erstaunen oder Verwirrung bemerkte, uns halb bewusstlos am Boden zu sehen.

Wir waren für sie nicht von Interesse. Sie suchten Männer. Das wurde uns klar, nachdem sie gegangen waren und wir sahen, wie sie alle auf den Platz brachten, die sie in den umliegenden Häusern gefunden hatten, sogar Jungen, die uns nicht viel älter als Eugenia erschienen.

Die Soldaten zwangen sie dazu, sich in einer Reihe aufzustellen, indem sie ihre Gewehre auf sie richteten. Sie schrien, schlugen einigen auf den Rücken oder auf die Beine. Mein Herz hämmerte wie wild und Eugenia war ganz bleich. Kaum hörbar flüsterte sie, dass die Soldaten bestimmt gleich versuchen würden, denjenigen zu finden, der die Granate geworfen hatte.

»Und was werden sie mit ihm machen, wenn sie ihn finden?«

»Ich weiß nicht«, sagte sie.

Es kam mir so vor, als würde das alles sehr lange dauern – die Schreie, die Schläge mit den Gewehrkolben. Wir hatten solche Angst, dass wir uns kaum trauten zu atmen. Und dennoch konnten wir uns nicht abwenden und wegsehen. So als ob die Jungen auf dem Platz unsere Brüder und die Männer unsere Väter gewesen wären. Wir konnten uns nicht von ihnen lösen, keinen klaren Gedanken mehr fassen.

Und plötzlich töteten sie einen von ihnen. Da, vor den Augen der anderen, vor unseren Augen. Ich glaube, sie töteten einen zweiten, während wir versuchten, nicht laut loszuschreien und zu weinen. Wir ließen uns vom Fensterbrett gleiten und sahen nichts mehr. Es war eine solche Qual, dass ich am liebsten den Kopf an die Wand geschlagen hätte, wieder und wieder, um nichts gesehen zu haben, um alles auszulöschen, um zu vergessen. Um um Gottes willen diesen Augenblick nicht miterlebt zu haben! Als wir wieder zur Besinnung kamen, saßen wir aneinandergedrängt da und weinten. Die Soldaten schubsten die Männer auf die Lastwagen.

An jenem Abend erzählten wir Mama, dass die Deutschen angegriffen worden waren, ein Soldat ein Bein verloren hatte und sie alle Männer des Viertels festgenommen hatten. Aber wir erzählten nichts von dem Mann, der vor unseren Augen umgebracht worden war, und dass wahrscheinlich ein zweiter auch noch getötet worden war, während wir noch völlig außer uns waren. Vielleicht hätte es uns erleichtert, darüber zu reden, aber es ging nicht, uns fehlten die Worte. Es war so, als hätte sich der Schmerz sofort auf dem Grund unserer Seelen festgesetzt und wäre zu Stein geworden, unerreichbar und unverrückbar.

Weder Eugenia noch ich würden jemals über dieses Drama reden. Weder mit unserer Mutter noch miteinander. Hier in diesem Buch erzähle ich es zum ersten Mal, mit den einfachen Worten, die mir in den Sinn kommen. Und ich glaube, ich mache das, um mir selbst den Ursprung eines schrecklichen Traumes, der mich seit diesem Ereignis verfolgt, zu erklären: Ich bin ein Kind und laufe auf diesem trockenen Erdplatz um den Brunnen herum. Ich suche den Weg, um dort wegzukommen, und finde ihn nicht. Ich werde immer müder und unruhiger, ich bin verzweifelt. Wo ist bloß dieser Weg? Verliere ich den Verstand? Die Angst wird immer stärker, sie zerreißt mir den Magen und ich laufe, laufe, mir bleibt die Luft weg und mein Herz schlägt so stark, dass es fast zerspringt. Oh Gott, was wird nur mit mir passieren, wenn ich keinen Weg finde, hier herauszukommen? Der Brunnen löst eine Art Schwindel aus: Ich versuche, davon wegzukommen, da ich schreckliche Angst habe hineinzufallen. Ich hasse diesen Brunnen und sein kaltes, dunkles Maul, aber gleichzeitig zieht er mich magisch an. Ich ahne mit wachsendem Grauen, dass der Brunnen der einzige Weg ist, diesem Ort, diesem Albtraum zu entfliehen …

Für Mama war nach diesem Drama klar, dass, wenn Papa bei uns gewesen wäre, man ihn ebenfalls verhaftet und vielleicht erschossen hätte. Sind wir deshalb wieder umgezogen: um von diesem verwünschten Ort zu fliehen? Jedenfalls zogen wir wieder näher an unser altes Viertel, in die Nähe des Philopappos-Hügels. Wir fanden bei Freunden von Papa Zuflucht, die, wie ich mich erinnere, warmherziger waren. Die Familie hatte zwei große Söhne, deren Schicksale uns einige Jahre später im Bürgerkrieg betroffen machen würden, da sie das Dilemma Griechenlands symbolisieren würden: Der Ältere wurde königstreuer Offizier, der Jüngere Kommunist, und sie würden sich so sehr hassen, dass sich der Letztere über den Tod des Ersten freuen würde.

Aber als wir sie 1943 kennenlernten, nahmen sie uns mit großer Herzlichkeit und Großzügigkeit auf. Der Ältere verwandte all seine Energie darauf, für alle etwas zu essen aufzutreiben. Manchmal brachte er aus den Bergen eine Art wilden Salat mit, dessen Wurzeln man gründlich reinigte und den man wie Spinat gekocht aß – in meiner Erinnerung ist er köstlich! Seine junge Frau war uns wohlgesinnt. Ich erinnere mich daran, dass sie es war, die mich das erste Mal erahnen ließ, was körperliche Liebe und Begehren bedeuten. Ich glaube, ich fragte sie sogar, woher die Kinder kämen, und in ihrer Antwort schwang so viel Liebe mit, dass ich zu träumen anfing. Die Art, wie sie ihren Mann ansah, und die zärtlichen Gesten, mit denen sich die beiden bedachten, warfen in mir die Frage auf, warum ich nie sah, wie meine Eltern sich einen Kuss gaben oder sich auch nur für einen kurzen Augenblick an den Händen hielten.

Das Leben unter der Besatzung wurde in diesem Jahr 1943 wahrscheinlich ein wenig lockerer, denn im Herbst, als ich neun Jahre alt wurde, saß ich zum ersten Mal auf einer Schulbank. Eugenia war zwei Klassen über mir, weil sie im Gegensatz zu mir vor dem Krieg Zeit gehabt hatte, mit der Schule zu beginnen.

Ich erinnere mich an meine Neugier und an meine Aufregung. Wir saßen zu dritt an einem Tisch, und zum ersten Mal kümmerte sich jemand um uns. Eine aufmerksame und anspruchsvolle Dame. Wir hatten keine Zeit mehr, zu schlafen und zu träumen, daran zu denken, was mit Papa passieren würde, wenn er eines Abends nicht zurückkäme: Plötzlich hatten wir eine Menge Dinge zu lernen. Mir kam es so vor, als befreite ich mich aus einer langen Zeit der Lethargie, und ich klebte an den Lippen dieser Lehrerin mit einer stillen Hartnäckigkeit und einer Leidenschaft, die mich fiebrig werden ließ.

Wir hatten nicht genug Geld, um ein Heft zu kaufen. Meine ersten Buchstaben schrieb ich auf die Rückseiten alter Skripte meines Vaters. In der Stummfilmzeit gab es zu jedem gezeigten Film ein Dialogbuch, das es dem Filmvorführer ermöglichte, Bilder und Zwischentitel in Einklang zu bringen. Zum Glück hatte mein Vater sie alle aufgehoben.

Wie machte Herr Yiannopoulos uns ausfindig? Nachdem er so hart zu uns gewesen war, habe er sich bei uns entschuldigt, sagte mein Vater. Er bot ihm an, Papa könne sein Kino wieder übernehmen, und wollte uns das kleine Haus hinter der Leinwand wiederherrichten. Als ich diese Neuigkeit hörte, wurde mir auf einmal bewusst, wie sehr ich an diesem Ort hing und wie sehr ich ihn vermisst hatte. Die kleine Bühne unterhalb der Leinwand! Die Filme! All das, was sie uns über die Großartigkeit und die Schönheit der Welt lehrten, über die Geheimnisse des Lebens, über die Liebe zwischen den Menschen, über die Art, sich zu kleiden, zu gehen, zu tanzen, zu singen … Diese kleine Bühne, auf der ich heimlich Judy Garland in Vorhang auf für Judy und im Zauberer von Oz oder auch Marlene Dietrich im Shanghai Express oder auch in Der blaue Engel nachgemacht hatte … Oh ja, Marlene Dietrich! Diese besondere Art, wie sie sich bewegte, wie sie mit ihren Wimpern und ihrer Zigarettenspitze spielte …

Es fiel uns schwer zu glauben, dass uns Herr Yiannopoulos unser kleines Paradies zurückgeben würde. Doch es kam der Tag, an dem es tatsächlich wahr wurde. Einige Wochen zuvor hatten wir dem Einzug der englischen Panzer in Athen beigewohnt. Mama weinte, wir klatschten und die Soldaten warfen uns von ihren Geschütztürmen aus Küsse zu, und auch Schokoladenriegel und sogar eine Dose Corned Beef …

Bald ging das Gerücht um, es gebe einen Suppenausschank, und Mama ging mit dem Einzigen, was sie finden konnte, dorthin: mit einem beschädigten Email-Napf, den wir vor dem Krieg für die Hühner verwendet hatten. War der Napf zu klein? Oder die Rationen streng abgezählt? Ich weiß es nicht. Doch ich erinnere mich an diesen gesegneten Tag, an dem der Krieg zu Ende war, wo wir wieder alle vier an einem Tisch saßen, aber nur meine Schwester und ich aßen. Papa und Mama hatten die Suppe in zwei Portionen geteilt. Sie hatten gesagt, dass sie nichts essen würden, und wir hatten nicht protestiert. Dennoch wussten wir, dass es ungerecht, eigentlich unmöglich war. Selbst wenn wir es nicht wussten, so genügte es doch, einem von beiden in die Augen zu schauen. In ihre riesigen Augen, die weit aufgerissen waren – so als ob der Geruch der Suppe sie verrückt machen würde …

»Esst nicht zu schnell«, sagte Mama jedoch immer wieder. »Ihr werdet sonst krank.«

Wie konnten wir nur? Ich war danach so wütend auf mich. So wütend! Und ich denke, dass diese unschuldige, kindliche Last die Ursache dafür war, dass ich mich mein ganzes Leben leidenschaftlich für die Wiedergutmachung der unzähligen Ungerechtigkeiten und Verletzungen einsetzen würde, die meine Eltern erlitten hatten.

2

»Wie schade, dass du kein Junge bist!«

Ich würde mich gern an den Film erinnern, mit dem mein Vater sein Kino zu Beginn des Jahres 1945 wiedereröffnete. War es nicht David Butlers The Littlest Rebel mit Shirley Temple? Nein, ich glaube, den hatten wir kurz vor dem Krieg gesehen. Wie alle Filme, in denen Shirley Temple mitspielte, die sich mein Herz mit Judy Garland und Mickey Rooney teilte. Außerdem muss es ein englischer Film gewesen sein, denn die Engländer hatten uns gerade befreit und verwalteten das Land provisorisch. Deswegen glaube ich eher, dass es Anthony Asquiths Gaslicht und Schatten mit Stewart Granger war.

Während sich Papa im Vorführraum einschloss, um die Spule einzulegen und die letzten Vorbereitungen zu treffen, stand ich auf der kleinen Bühne und betrachtete die leeren Stühle. Meine Kehle war wie zugeschnürt. Mir war zum Lachen und zum Weinen zumute. Konnte es sein, dass das Leben jetzt einfach so weitergehen würde, als wäre nichts geschehen? Das letzte Mal, als wir mit der ganzen Familie hier gewesen waren und mit meinem Vater die Stühle gezählt hatten, war an jenem Abend im April 1941 gewesen, als der Himmel plötzlich mit Hunderten von Flugzeugen bedeckt war.

Ich war sechseinhalb gewesen. Jetzt war ich zehn. Ich glaube, ich lauerte darauf, dass dieses Gefühl, das mich damals ergriffen hatte, wieder in mir aufkam, immer wenn die Nacht plötzlich hereinbrach und wir auf die ersten Zuschauer warteten. Würde ich wieder ganz durcheinander sein? Vor Neugier? Vor Aufregung? Vor Ungeduld? Was ich sagen will, ist: Würde es wieder so sein, als hätten wir all das, was wir seitdem durchgemacht hatten, nicht erlebt? Oh doch, es schien mir, als ob das Gefühl noch genau dasselbe sei. Dieser Schwindel, der mich ergriff, als das erste Pärchen auftauchte, die Frau noch zu zögern schien, welches der beste Platz sein möge, und ich schnell hinter einen der Margeritensträucher sprang, damit mich die Zuschauer auf gar keinen Fall sahen!

Von dort aus, hinter den Margeriten, konnte ich sie mit klopfendem Herzen heimlich beobachten. Sie kamen als Paar oder als Familie. Und alle zögerten einen kurzen Augenblick, bevor sie sich hinsetzten. Manchmal erkannten sie Freunde wieder und machten einen Umweg, um sie zu begrüßen und ein paar Worte mit ihnen zu wechseln. Sah ich mit den Augen einer Zehnjährigen, wie sehr die Menschen sich in vier Jahren verändert hatten? Wenn ich heute an diese Szene zurückdenke, kann ich nicht umhin, darüber nachzudenken, was sie durchgemacht hatten. Alle hatten gehungert, viele hatten einen der ihren verloren – ein Kind, die Mutter, den Vater. Manchmal auch alle und auch all ihren Besitz. Wenn ich heute an die Griechen des Jahres 1945 denke, sehe ich nur traurige und ausgemergelte Gesichter. Aber wahrscheinlich schockierte mich das in diesem Moment nicht. Was mir jedoch auffiel, war diese Erwartung, dieses Verlangen, das sie alle hatten, dass der Film sie weit von hier fort in eine andere Welt als die ihrige tragen sollte. Das sah man daran, wie sie sich hinsetzten und wie sie dann wohlig seufzten, wenn sie auf die Leinwand schauten. Ja, das war etwas, das sich nicht verändert hatte, dachte ich mir, ich, die ihre Ungeduld teilte – das war wohl eine Sache, die der Krieg nicht hatte zerstören können.

Gaslicht und Schatten ist ein Drama, die Geschichte eines Ministers der englischen Königin, der seine leibliche Tochter als Kammerzofe oder Begleitung einstellt, um ihr zu helfen und sie zu beschützen. Aber seine Frau, die von der Existenz dieser viele Jahre vor ihrer beider Ehe gezeugten Tochter nichts weiß, verdächtigt ihren Mann, sie zu betrügen, und droht mit Scheidung. Der Mann ist schließlich am Ende seiner Kräfte und begeht Selbstmord. Stewart Granger spielt nicht die Hauptrolle, doch durch ihn entdeckte ich an diesem Abend, dass mich ein Junge völlig durcheinander bringen konnte. Es war ein unbestimmtes Gefühl, dem ich nach und nach auf den Grund gehen würde, es ließ mich jedenfalls jedem neuen Film des schönen Stewart mit wachsender Aufregung entgegensehen.

Als die Vorstellung zu Ende war, versteckte ich mich schnell wieder hinter dem Margeritenstrauch und beobachtete, wie die Leute sich streckten, langsam aufstanden, wie nach einer geruhsamen Nacht. Ich entdeckte einen Eindruck wieder, den ich vor dem Krieg nicht hätte benennen können, der mir aber jetzt ins Auge sprang: Sie waren nicht mehr dieselben. Der Film hatte sie verwandelt. In ihren Blicken lag nicht mehr die gleiche Anspannung. Momentan schienen sie vielmehr zwischen Trägheit und Unbekümmertheit hin- und herzuschweben, als ob man sie von sich selbst, von ihrem Leiden befreit hätte und sie die Welt auf einmal mit Kinderaugen betrachten würden.

Mein Vater war ebenfalls wie verwandelt, als er sich zu uns gesellte. Man hätte meinen können, er sei jünger geworden.

»Hast du gemerkt, Papa, dass die Menschen zu Beginn des Films nicht dieselben sind wie am Ende?«

»Was glaubst du denn? Dass sie in der Mitte des Films wechseln? Natürlich sind es dieselben!«

Weder mein Vater noch meine Mutter verstanden, was ich ihnen sagen wollte, und sie würden auch nie versuchen, es zu verstehen. Die Verwandlung, die das Kino in den Zuschauern bewirkte, war für mein kindliches Gemüt von erheblicher Bedeutung, wie eine Entdeckung, die niemand teilen konnte, von der ich fortan nicht mehr reden und die mich dennoch weiterhin faszinieren würde. Warum war das so? Was verriet diese Faszination für die geheimen Kräfte des Kinos über meine Träume und meine verborgenen Wünsche?