8,99 €

Mehr erfahren.

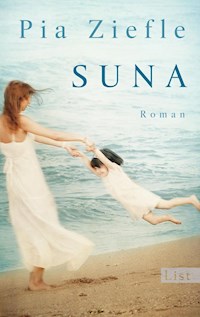

- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Sie schläft nicht. Nicht im Arm, nicht im Kinderwagen, nicht in der Wiege. "Sie kann hier keine Wurzeln schlagen", sagt der Arzt. "Finden Sie Ihre." Also trägt die junge Mutter Luisa Nacht für Nacht ihr waches Kind durchs schlafstille Haus und erzählt: von ihrer serbischen Mutter, ihrem türkischen Vater und ihren deutschen Adoptiveltern. Von Liebe, die gefunden wurde und wieder verlorenging. Von der Zeit, als sie erfuhr, dass ihre Eltern nicht ihre leiblichen Eltern sind. Und davon, weshalb sie Suna genannt wird und ihre türkische Familie es für ein Wunder hält, dass es sie gibt. All das erzählt Luisa ihrem Kind und findet im Erzählen eine Heimat für sie beide. Suna ist die Geschichte einer jungen Frau, die lernt, dass zu ihrem Leben Menschen gehören, denen sie nie begegnet ist.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

PIA ZIEFLE

Suna

Roman

Ullstein

»Land in Sicht« (Text: Rio Reiser), aus dem Album »Wenn die Nacht am tiefsten« (1975) von Ton Steine Scherben © David Volksmund Verlag

Lilith Adami, »wohin des wegs?« © Lilith Adami

Der Ullstein Verlag dankt den Rechteinhabern für die freundliche Abdruckgenehmigung.

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

ISBN 978-3-8437-0225-6

© 2012 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Alle Rechte vorbehalten Satz und eBook bei LVD GmbH, Berlin

Für meine Kinder.

Land in Sicht, singt der Wind in mein Herz.Die lange Reise ist vorbei.Morgenlicht weckt meine Seele auf.Ich lebe wieder und bin frei.

Und die Tränen von gestern wird die Sonne trocknen,die Spuren der Verzweiflung wird der Wind verweh’n.Die durstigen Lippen wird der Regen tröstenund die längst verlor’n Geglaubtenwerden von den Toten aufersteh’n

Rio Reiser, Land in Sicht

Kızım

Niemals schläfst du.

Nicht im Arm. Nicht im Kinderwagen. Nicht in der Wiege. Nicht an der Brust.

Stattdessen tragen wir dich, wach und aufmerksam, in unserer nächtlichen stillen Wohnung umher und summen müde die Melodien deiner Schlaflieder. Hundertfach.

Das gibt sich, so hatten wir im ersten Sommer gedacht, das gibt sich.

Sie hat nichts.

Sie ist nur nicht müde.

Das kommt schon, sagten wir im Herbst.

Eines Tages.

Nur noch ein bisschen, ein kleines bisschen Geduld.

Aber jetzt ist schon der zweite Winter hereingebrochen, mit seinem eisigen Ostwind und meterhohen Schneeverwehungen auf den Landstraßen, und noch immer bist du in den Nächten hellwach.

Ganz am Rande unseres Dorfes steht das winzige Haus, das Tom und ich vor ein paar Jahren gefunden haben. Man übersieht es fast, so hingeduckt ist es am Fuß eines steilen Abhangs, darüber Felsen und ein unzugänglicher kleiner Wald.

Reich sind seine Erbauer nicht gewesen, aber reich ist hier niemand geworden, nicht inmitten dieses Landstrichs, der schon immer von Verzicht und Entsagung geprägt war.

Karge Weideböden und ertragsarme Felder, harte Winter und staubige Sommer bestimmen das Landschaftsbild. Im porösen Kalkboden hält sich das Wasser nicht, stattdessen gräbt es sich unterirdische Höhlen und tritt an unerwarteter Stelle reißend wieder zutage.

Dein Großvater Johannes ist aufgewachsen im Karst, und ich höre beim Umherstreifen mit euch draußen noch immer seine Stimme, wie sie uns Kindern damals von den unsichtbaren Kräften erzählt hat, die in der Tiefe der Karstgebirge wirken und an der Oberfläche trichterförmige Senken formen können, manchmal sogar schlauchartige bodenlose Schlunde, so eng und schwarz, als führten sie direkt in die Hölle.

Tom und ich haben uns entschieden, hierherzuziehen, als ich mit deinem älteren Bruder schwanger war. Zuvor war Berlin für beinahe ein Jahrzehnt meine Heimat gewesen, aber kein Ort für mich, um meine Kinder aufwachsen zu sehen. Ihr solltet auf dem Land groß werden dürfen, wie dein Vater und ich.

Auf den ersten Blick war mir im Dorf vieles vertraut erschienen. Zwar nicht genau diese Hügel, nicht diese Wälder, nicht genau dieser Dialekt, der sich hier auf der Hochfläche schon von Ortschaft zu Ortschaft stark unterscheidet – aber hier hat man uns ein Haus geboten und nur wenig Miete verlangt.

Unsere neuen Nachbarn brachten zum Einzug Brot und Wurst aus eigener Herstellung, manche auch selbstgebrannten Schnaps. Direkt vom Krautland kamen sie und strichen sich mit erdigen Händen die ersten Frühlingssonnenstrahlen von der Stirn, bevor sie auf unseren Keller wiesen und dann auf unsere Küchenfenster und dabei sagten: »Früher war hier die Bäckerei und da ein Krämerladen.«

Ich führte sie stolz auf unserem Grundstück herum und zeigte ihnen die alten Mehlwannen auf ihren schiefen Böcken und die ausgebeulten Teigbottiche, die ich im ehemaligen Hühnerstall gefunden und mit Sommerkräutern bepflanzt hatte.

Verschwitzt vom Bemühen, für uns im Hochdeutschen die richtigen Worte zu finden, und fröhlich vom Schnaps, erzählten sie schließlich, wie sich der alte Bäcker mit dem Messner von gegenüber damals in die Haare bekommen hatte, wegen der frühmorgendlichen Geräusche aus der Backstube.

»Und wegen der Frau!«, riefen sie. Die war nämlich dem einen davongelaufen, um fortan beim anderen den Ofen zu heizen. Sie berichteten, wie man den Laden gemieden hatte, wenn man auf Seiten des Messners stand, und doppelt so viel Brot gekauft hatte, wenn man es mit dem Bäcker hielt.

Sie erzählten, wie der Bäcker irgendwann schließen musste, »weil’s nimmer ging, gesundheitlich«, und die Dorfgemeinschaft entschieden hatte, ein Backhaus herzurichten – so dass die Dörflerinnen ihren Brotteig dort ausbacken konnten, »und rumsitzen und tratschen mit den anderen«, lachten sie.

Ich sog ihre einfachen klaren Geschichten auf und verleibte sie mir ein. Ich war jetzt umgeben von Menschen, die ihr Leben mit nichts anderem zugebracht hatten, als Nahrungsmittel anzubauen, die zurechtgekommen waren mit den Widrigkeiten des Klimas und der Böden und darüber alt geworden sind. Das wollte ich hören von ihnen. Weil ich eine so starke Sehnsucht nach einem einfachen und übersichtlichen Leben hatte.

In den Nächten wurde die Straßenbeleuchtung abgeschaltet, und wenn der Mond nicht schien, sah man draußen die Hand nicht vor den Augen. Dann hörte ich Schritte auf dem Hof und Stimmen im Kamin und holte Tom, der sich neben mich stellte und schließlich den Kopf schüttelte und sagte, er höre nichts.

Wenn ich abermals horchte, hörte auch ich nur noch den Wind.

»Von Berlin seid ihr?«, fragten die Nachbarn, auf die Idee gebracht durch das Kennzeichen meines Wagens.

»Ich war ein paar Jahre dort«, sagte ich ausweichend, »aber aufgewachsen bin ich ganz in der Nähe.«

»Du sprichst keinen Dialekt«, sagten sie verwundert.

Ich hätte es ihnen erklären können, aber ich wollte nicht.

»Wann kommt das Kind?«, fragten sie nach einer längeren Pause und wiesen beiläufig auf meinen Bauch.

»Im Herbst«, sagte ich knapp.

»Nicht mal Zentralheizung habt ihr da drin«, sagten sie schließlich mit einem zweifelnden Blick auf unser Haus.

In Berlin hätte ich Kohleöfen in der Wohnung gehabt, in jedem Zimmer einen, sagte ich, und als ich sah, dass sie das nicht glaubten, fügte ich lachend hinzu, manchmal sei die Toilette dort noch im Treppenhaus, sogar im Westteil der Stadt.

Die Nachbarn schüttelten den Kopf. Das konnten sie sich nicht vorstellen. Berlin war für sie aus Gold gebaut.

Dann begannen sie von Neuem: Unser Haus sei einmal fast fortgespült worden, ob wir das wüssten?

»Schneeschmelze«, sagten sie, »der Boden war noch gefroren, da kam’s geschossen, von da oben.«

Sie zeigten auf die Felsen und das kleine Wäldchen am Hang über uns und freuten sich über mein ungläubiges Gesicht.

»So was erlebt man in Berlin nicht«, sagten sie zufrieden.

Ich aber liebte das Haus vom ersten Augenblick an, besonders wegen seiner knarzenden Treppenstufen, den beiden Kaminöfen, wegen seiner undichten Fenster und seiner niedrigen Decken, an denen Tom sich den Kopf stieß, wenn er aufrecht stand. Ich liebte es, obwohl jeder, der uns besuchte, etwas daran auszusetzen hatte.

»Wir brauchen nicht mehr«, sagte ich.

Ich liebte es auch dann noch, als in einem der Zimmer der Boden herausgerissen werden musste, weil dort vor Jahren schon ein Abflussrohr geborsten war und uralte Dielen stinkend unter dem Teppichboden verfaulten. Wir schaufelten den Schlamm hinaus und füllten die Grube mit Beton.

»Flickwerk«, sagten die Gäste.

»Mein Haus«, sagte ich dann.

Am Tag deiner Geburt, kızım, bin ich gegen fünf Uhr mit Wehen im Hof umhergegangen, die Sonne hatte sich noch nicht über die Dächer des Dorfes erhoben, nirgendwo waren Menschengeräusche zu hören. Es war, wie ich mir schon in so mancher Nacht in Berlin erträumt hatte. Leise und überschaubar und voller Ruhe für das, was mich erwartete.

Mein Blick fiel auf meinen Gemüsegarten. Meine tägliche Arbeit zahlte sich aus. Wir hatten so früh im Jahr bereits die ersten Tomaten geerntet, und wenn der Sommer so heiß bliebe, kämen alsbald schon zum zweiten Mal Erdbeeren.

Ich ging hinüber zu meinen Pflanzen, meinen Blumen, meinen Sträuchern und Obstbäumen. Sie wuchsen und gediehen, so wie du in meinem Bauch gewachsen bist, den vergangenen Herbst über begleitet von Übelkeit, gelindert nur durch Zitrusfrüchte, die ich eigentlich verabscheue.

»Iss Orangen, Kind«, hat deine Großmutter Julka zu mir gesagt, »wie ich mit dir schwanger war, hab ich nix andres wie Orangen gegessen«, und ich habe gelacht und gesagt, kein Wunder, würde ich das Zeug nicht mögen, denn was draus geworden war, aus dem Kinderkriegen damals, das wüssten wir ja nun beide. »Eine fünfmarkstückgroße orangene Stelle haschd auf der Stirn g’habt bei deiner Geburt«, sagte sie außerdem, und ich sagte unwirsch, die D-Mark gäbe es ja doch eine ganze Weile nicht mehr. Um davon abzulenken, dass Sätze über die Umstände meiner Geburt unweigerlich verbunden waren mit der unausgesprochenen Frage nach den Umständen meiner Zeugung – und nach meinem Vater.

Die Wehen wurden stärker.

Dein Bruder und Tom schliefen noch, als ich in unserem Küchenofen das Feuer entfachte und einen Wasserkessel aufsetzte, um Tee zu kochen. Ich befühlte noch einmal die weichen Tücher, die wir später im Backofen wärmen würden für dich, und sah im Geburtskorb nach den notwendigen Kleinigkeiten, die wir nach den Vorschriften der Hebamme zusammengetragen hatten.

Du bist fast auf die Minute genau am errechneten Geburtstermin zur Welt gekommen, in nur wenigen konzentrierten Stunden. Und bei Vollmond.

»Magisch«, sagte der Hofer, als er die Daten in sein Untersuchungsheft schrieb.

Schon zur Geburt unseres ersten Kindes ist der Dorfarzt Hofer zu uns gekommen. Nicht wenig verwundert schien er gewesen, dass wir, die Städter, nach den alten Methoden ein Kind bekommen hatten. Man sah jedoch rasch, dass er die üblichen Handgriffe an den Neugeborenen nicht vergessen hatte, obwohl die Frauen schon lange die beschwerliche Fahrt ins Tal zum Krankenhaus auf sich nahmen und ihre Kinder nicht mehr zu Hause entbanden.

Auch jetzt strahlte er Ruhe und Autorität aus, trotz seiner gebückten Körperhaltung wegen der niedrigen Decken. Es kam mir vor, als hätte er da schon etwas in dir gesehen, aber ich schob dieses Gefühl auf die gerade erst hinter mir liegende Geburt und die übergroße Empfindsamkeit, die man als Mutter in so einem Moment hat.

Als er dich zu mir zurückbrachte, legte er dich zufrieden in meinen Arm: »Eine ganz alte Seele haben wir da«, sagte er lächelnd.

Wir zogen dir die Kleider an, die ich für dich genäht hatte, und aßen Kirschkuchen zum Mittagessen. Dein Bruder betrachtete seine winzige Schwester und legte dir vorsichtig seine kleine Hand auf den Bauch. Mit großen Augen hast du ihn angesehen. Dann hast du scheinbar mühelos den Kopf gedreht und mich ganz und gar erfasst mit deinem forschenden Blick. Deine Locken waren rabenschwarz und standen dir widerspenstig in alle Richtungen ab.

»Hexenhaare«, hat Andrusch gleich gesagt, als er dich sah, und ich habe mir solche Worte verbeten. Nur weil der mit deiner Großmutter lebt, hätte er noch lang nicht das Recht, so zu reden. Habe ich noch dazu gesagt.

»Wirst schon noch sehen«, hat er unbeirrt gebrummt.

Wochenlang habe ich dich umhergetragen, mein schönes und unermüdliches Kind. Wochenlang. Damit du für ein paar Minuten wenigstens einnicken könntest – bis ich nicht mehr wusste, dass es einen Unterschied gibt zwischen Tag und Nacht, und mir im Traum ein alter Mann begegnete, den ich schon beinahe vergessen hatte.

Er trug eine topfartige Kopfbedeckung und einen langen, bestickten Mantel. Seine Füße steckten in weichen Pantoffeln. Er lächelte mich an, und ich sah seine Freude über unsere Begegnung.

»Ich habe dich in Berlin zurückgelassen«, sagte ich, vielleicht schärfer als nötig. »Ich bin hierher gegangen. Mit Tom. Ich habe einen Sohn bekommen und eine Tochter. Warum bist du hier?«

Der Alte saß auf einem Teppich in einem rauchgeschwärzten Haus und sprach lange Sätze, die er früher nicht gesprochen hatte.

Melodiöse Sätze. In einer fremden Sprache.

»Warum?«, fragte ich.

Er formte mit den Lippen einzelne Wörter, als würde er mich lehren wollen, sie nachzusprechen. Ich verstand ihn nicht, sosehr ich auch lauschte und mich mühte. Ich schüttelte den Kopf. Er sah mich lange an.

Dann stand er auf und ging hinaus. An der Tür wandte er sich noch einmal um, vielleicht unentschlossen, ob er mich bitten sollte mitzukommen. Aber im Traum gelang es mir nicht, aufzustehen und ihm zu folgen.

Nur das Rauschen von Wasserfällen konnte ich hören und einen Raubvogel, der schrie.

Der Kinderarzt sagte, das Kind sei aber sehr klein für sein Alter, und ich sagte, das sei nicht das Problem.

»Das Problem ist, dass meine Tochter niemals schläft.«

Es könnte eine Hormonstörung sein, sagte der Arzt, das käme zwar selten vor, man könnte aber mal eben Blut abnehmen, um anderes auszuschließen.

Als du anfingst, so schrill zu weinen, wie wir dich schon manchmal weinen gehört hatten, sagte der Arzt mit einem Blick auf seine Tabellen und Diagramme: Also das Wachstum, das sei beinahe zum Stillstand gekommen, das müsse man jetzt doch mehr im Auge behalten, aber keine Sorge, er vereinbare schon mal einen Termin in der Endokrinologie. Vielleicht ein paar Tage in der Klinik?

Du hast geweint.

Schöne Erfolge erziele man mit Hormonbehandlungen, nur leichte Behinderungen könnten bleiben, vielleicht gar keine. Wir sollten noch röntgen, meinen Sie, das Kind beruhigt sich wieder?

Du hast dich nicht beruhigt.

Nein, Behinderung, das sei jetzt nur so gesagt, damit alles abgedeckt ist, man nichts vergisst, nicht wahr. Aufklärung, von Anfang an. Besser jetzt als zu spät. Man könne genaugenommen auch erst in ein bis zwei Jahren exakte Diagnosen bekommen, aber trotzdem. Am besten in der kommenden Woche einen Kliniktermin machen, ich rufe gleich an, gibt es Minderwuchs in der Familie?

»Familie?«, hörte ich mich fragen.

»Na, die Familie«, sagte die Stimme des Arztes. »Vater, Mutter, Großeltern. Väterlicherseits. Mütterlicherseits. Eltern des Kindsvaters. Onkel, Tanten. Cousins und Cousinen ersten und zweiten Grades.«

So viele gehören dazu?

Beim Kindsvater ist alles in Ordnung, alles bekannt, niemand zu klein.

»Und bei Ihnen?«

Ich weiß es nicht.

»Warum wissen Sie das nicht?«

»Komplizierte Geschichte«, sagte ich müde.

Deutsche Eltern, sagte ich, ein unbekannter türkischer Vater, der nichts von mir weiß. Eine serbische Mutter, oder kroatisch, wer weiß denn das heutzutage. Slowenisch am Ende, ich muss sie mal genau danach fragen, bevor ich hier was Falsches sage vor lauter Übermüdung.

Ich wiegte dich vorsichtig. Du wurdest leiser.

Geht eine Schwester? Die hätte ich noch, derselbe Vater, dieselbe Mutter. (Sind wir hier auf dem Viehmarkt?)

»Entscheidend«, sagte der Arzt, »ist besonders die Generation der Großväter.«

Als ich die Praxis verließ, konnte ich mich nicht mehr genau an das Gespräch erinnern, aber ich lauschte dem Klang der neuen unbekannten Worte nach. »Hormonsprechstunde« und »Wachstumsfugen« drehten ihre Kreise in samtig gepolsterten Endlosschleifen in meinem Kopf.

Tagsüber und in der Nacht.

Sie ließen mich mit Sorge auf dich blicken, sie machten mir Angst, und zugleich hatte ich das Gefühl, es läge etwas hinter diesen Begriffen, als müsste ich durch sie hindurchsteigen, um zu finden, was dir wirklich fehlte.

»Ich werde verrückt«, sagte ich zu Tom, »ich gehe morgen mit dir in deine Klinik und lege mich in ein Bett. Und du bringst mir irgendeine Tablette.«

»Du bist nur müde«, sagte er zärtlich.

So wird es sein, dachte ich.

Ich bin einfach nur müde.

So viele Nächte ohne Schlaf.

Einhundert schon fast.

Ich lege mich hin.

Für eine kleine Weile.

Abermals befand ich mich in der Hütte des Alten. Er saß an einem niedrigen kleinen Tisch und begrüßte mich. Vor ihm standen mehrere grob geschnitzte Holzfiguren, etwa so groß wie die Spanne seiner Hand.

Er bedeutete mir, mich zu setzen, schaute mir kurz in die Augen, wählte mit raschen Bewegungen eine Figur aus, die im Vergleich zu den anderen die Größe eines Kindes hatte, und reichte sie mir.

Sie hatte kein Gesicht, die einzelnen Gliedmaßen waren nur angedeutet.

»Bin ich das?«, fragte ich und zeigte erst auf das kleine Holzpüppchen und dann auf mich.

Er lächelte versonnen und nahm zwei weitere Figuren, die er auf meiner Seite des Tisches abstellte. Sie waren voneinander abgewandt, schienen jedoch zusammenzugehören.

Er schob noch einmal zwei Figuren ganz nah zu den ersten beiden. Mit einer Handbewegung forderte er mich auf, das Kind, das ich in meinen Händen hielt, dazuzustellen. Ich wusste nicht wie.

Vier Personen und ein Kind, wo stellt man es hin, und wer sind diese vier?

Schließlich fand ich einen Platz, der mir so vorkam, als wäre er die Mitte zwischen allen; und als ich meine Hand zurückzog und sah, wie allein es war, spürte ich Tränen aufsteigen.

Mit dem Finger strich der Alte nun von Figur zu Figur, von Kopf zu Kopf, von Herz zu Herz.

»Sie gehören alle zusammen«, sagte ich leise.

Schließlich erinnerte ich mich an den Dorfarzt und seine Worte von der alten Seele.

Die Leute im Dorf sagen über ihn, der schaut einen nur an und kann auf diese Weise seine Diagnosen stellen. Man müsste ihm nicht einmal zeigen, wo es wehtut, der weiß schon gleich Bescheid und holt Medizin, die man in die Hand nimmt, ohne sie anzusehen. Dann drückt der einen irgendwie am Arm, um zu prüfen, ob er das richtige Mittel gewählt hat.

So reden die Leute hinter vorgehaltener Hand, aber sie gehen trotzdem hin. Nicht nur, weil er der einzige Arzt weit und breit ist, sondern auch weil sie selbst ihre Felder nach dem Mond bestellen (es aber nicht gern zugeben) und das, was der Arzt tut, fremdvertraut ist und schließlich genauso wenig schaden kann wie das Beten am Sonntag in der Kirche. Und weil fast immer hilft, was er den Leuten mitgibt.

Während unserer nächtlichen Rundgänge dachte ich über seine Worte nach, und je länger ich sie drehte und wendete, desto mehr verwoben sie sich mit meinen Träumen vom Alten und seinen Figuren mit dem hölzernen Herz. Ich musste den Hofer wenigstens einmal fragen, was er mit seiner Bemerkung gemeint hat.

In Dr. Hofers Sprechzimmer hingen Zertifikate in asiatischer Schrift und orientalische Teppiche an der Wand. So sah es hier also aus. Wie in Berlin, nicht wie in einer schwäbischen Landarztpraxis. Ich lächelte und wandte mich an den, von dem ich mir Antworten erhoffte.

»Sie schläft nicht«, sagte ich und zeigte auf dich.

»Weint sie dabei?«, fragte der Arzt, ohne den Blick von dir abzuwenden.

»Manchmal schon. Sie ist einfach nur wach«, sagte ich.

Du hast den unbekannten Mann mit deinen großen Augen gemustert.

»Wo steht denn ihr Bettchen?«, fragte er routiniert und hob dabei die Hand, um dich zu berühren.

Da hast du dich ganz steif gemacht, wie immer, wenn ein Fremder dich anfassen möchte. Du hast angefangen zu schreien, so dass ich dem Arzt keine Antwort auf seine Frage geben konnte. Erst als ich dich herumtrug und die kleine Melodie summte, die ich immer summe, wenn du dich aufregst, bist du wieder ruhiger geworden. Rascher als sonst.

»Ist sie oft so?«, fragte der Arzt.

Ich nickte und erzählte ihm von der Vermutung des Kinderarztes und auch, dass ich nichts davon hielt.

»Warum nicht?«, fragte er.

Mein Blick wanderte zu den orientalischen Teppichen an der Wand, und ich fühlte dieselben Tränen in mir aufsteigen wie in meinem Traum mit dem hölzernen Kind, dem ich keinen Platz geben konnte zwischen den vier Erwachsenen.

Ich wiegte dich in meinen Armen.

»Sie haben nach der Geburt damals von ihrer Seele gesprochen«, sagte ich. »Was haben Sie damit gemeint?«

Ich spürte, wie du anfingst zu zappeln, und setzte dich auf den Boden, dicht neben meinen Stuhl. Du hast dich an mich gelehnt und zwischen uns hin- und hergeschaut. Der Hofer nahm mit einem Mal keine Notiz mehr von dir, sondern sah mir fest in die Augen.

Ich hielt seinem Blick stand.

Ich wollte eine Antwort haben.

»Was haben Sie damit gemeint?«, wiederholte ich.

»Träumen Sie manchmal?«

Ja, sagte ich und erzählte ihm von dem Alten und verschwieg nicht, dass er mich schon in Berlin besucht hat.

Ob er sich darüber jetzt wundere?

»Nicht im Geringsten«, sagte er verschmitzt und fragte weiter, ob ich mir vorstellen könnte, dass jeder Mensch eine Lebensaufgabe hätte und dass Kinder sich ihre Eltern darum mit Bedacht wählten?

»Sind Sie sicher?«, fragte ich.

Tom sagt das auch, und wie oft haben wir gekämpft deswegen, weil ich nicht akzeptieren wollte, dass ich für den Schmerz, den es in meinem eigenen Leben gegeben hatte, niemandem die Schuld geben konnte. Und trotzdem war ich hier, beim Handaufleger und Pendler, weil ich nicht weiterwusste und mir sicher war, dass meinem Kind nicht geholfen wäre mit Blutuntersuchungen und Klinikaufenthalten. Ich erzählte dem Arzt, was ich von meiner Familie wusste. Und während ich erzählte, wurde mir klar, dass meine Familie auch deine ist und mehr noch: dass deine Geschichte nicht erst mit Tom und mir begonnen hat, sondern mit unseren Eltern und Großeltern.

»Ihre Tochter ist bei Ihnen, weil sie sich dafür entschieden hat. Folgen Sie den Wegzeichen, die sie Ihnen gibt«, sagte der Hofer lächelnd, als ich geendet hatte.

»Mehr nicht?«, fragte ich, sonderbar erleichtert.

Der Hofer machte eine Geste zwischen dir und mir, die mich an den Alten und seine Holzpüppchen in meinem Traum erinnerte.

»Sie kann keine Wurzeln schlagen«, sagte er bedächtig. »Finden Sie Ihre.«

Ich bin nach Hause gegangen an diesem Nachmittag und habe damit begonnen, meine Familienpapiere herauszusuchen – sie füllen einen ganzen Ordner. Ich habe Namen notiert, Telefonnummern herausgesucht und über viele Wochen hinweg Anschriften von Ämtern und Krankenhäusern im Internet recherchiert. Sogar ein wenig Türkisch habe ich gelernt dabei.

Du solltest Wurzeln schlagen können, kızım, und wenn es für mich bedeutete, noch einmal durch schmerzhafte alte Geschichten zu gehen und mich an nie gefragte neue zu wagen.

Und weißt du was? Genau darum kann ich dir jetzt, über ein Jahr später, erzählen, was ein glückloser anatolischer Eselhändler, ein Unwetter in Serbien, ein Weltkrieg, ein Goldhamsterschaufenster, der Islam und eine deutsche politische Entscheidung miteinander und mit deinem Leben zu tun haben.

Damit du verstehst, wie das alles zusammenhängt, muss ich bei zwei Brüdern beginnen, einem Ziegenhirten und einem Dichter.

Einem, der voller Sehnsucht gewesen ist nach einem besseren Leben und einem, der seinem Bruder überall hin gefolgt wäre.

Einem, der sein Glück in der Fremde nicht behalten konnte, und einem, der inzwischen schon nicht mehr lebt.

Jetzt im Moment siehst du mir dabei zu, wie ich unsere Koffer bereitstelle und unsere Taschen packe, und hörst, wie ich dir von Anatolien erzähle. Denn dorthin werden wir reisen.

Dorthin, wo neunundvierzig Jahre bevor ich das erste Mal Nachricht von meinem Vater bekam ein kleiner sechsjähriger Junge am Jackenärmel seines älteren Bruders Doğan hing und zeterte:

»Nimm mich mit!«

Sein Gesicht war rot angelaufen von der Anstrengung, Schritt zu halten mit Doğan, der schon acht war und viel längere Beine hatte als er selbst.

»Geh nach Hause, Kamil«, sagte Doğan und versuchte, den Kleinen abzuschütteln.

»Du bist lästiger als ein Schwarm Heuschrecken«, schimpfte er. »Hilf der Tante mit den Hühnern. Oder spiel irgendwas.«

Aber Kamil kannte seinen Bruder. Man musste nur ausdauernd genug sein, dann gab er nach.

»Du bist eine Plage«, sagte Doğan schließlich und schlug mit dem Hirtenstock sacht auf die kleinen Hände, die sich nicht öffnen wollten. Da wusste Kamil, dass er gewonnen hatte. Er gab den Jackenärmel frei, jauchzte und machte Luftsprünge.

»Sag dem Onkel aber keinen Ton davon, hast du gehört?«, sagte Doğan eindringlich. Denn so freundlich der Onkel tagsüber war, so brutal konnte er werden, wenn er etwas getrunken hatte.

Zeki, der Vater der Kinder, war während der Sommermonate nur selten zu Hause. Er hatte Esel, mit denen er im Frühjahr über das Land zog, um sie zu verkaufen. »Ich komme spätestens im Herbst als reicher Mann zurück«, sagte er bei jedem Aufbruch.

Ihre Mutter war bei Kamils Geburt gestorben. So waren der Onkel und Tante Ipek mehr oder weniger zu Eltern geworden, wenigstens für die Sommermonate, denn im Winter wohnte auch Zeki bei ihnen, solange sein eigenes Winterhaus nicht fertiggestellt war.

»Wenn ich groß bin, haue ich ab«, sagte Doğan oft, wenn sie hinter dem Haus auf dem großen Felsen saßen.

Von dort konnte man die Wasserfälle sehen, aber nur im Frühling, nach der Schneeschmelze. Im Sommer war das Laub der Bäume zu dicht, und oft trocknete die Hitze den Fluss aus. Meistens kam das Wasser erst im Herbst wieder. In diesem Jahr war es schon früh verschwunden.

Sie waren jetzt bei den Ziegen angekommen. Doğan begann mit dem Melken. Tante Ipek machte den besten Ziegenkäse weit und breit.

»Eines Tages gehe ich in die Stadt«, sagte sie manchmal. »Dort verkaufe ich den Käse, den ihr im Unverstand in euch hineinfresst.«

Doğan und Kamil bewunderten Tante Ipek.

»Hast du keine Angst vor dem Onkel?«, hatte Kamil sie einmal gefragt, als er noch kleiner war.

»Angst«, sagte sie dann lachend. »Was meinst du, würde sich ändern, wenn ich Angst hätte? Er würde genauso viel trinken. Und bevor er euch schlägt, soll er mich schlagen, denn mich trifft er nicht. Mein Herz ist bei ihm.«

Kamil verstand nicht, was sie damit sagen wollte, aber es beruhigte ihn. Er war noch zu klein, um zu bemerken, dass auch Tante Ipek die Abende genoss, die sie in seinem Bett schlafen konnte, unbehelligt von betrunkenen und heißen nassen Händen.

»Wohin willst du denn eigentlich abhauen?«, fragte Kamil, als die Arbeit getan war und die Brüder im Gras lagen.

»Wie oft hast du das schon gefragt?«, gab Doğan müde zurück.

Er hatte Hunger, aber weil er nur Essen für sich eingepackt hatte, würde er sich gedulden müssen, damit es für beide bis zum Abend reichte.

»Ich würde die Felsen hinaufklettern und bis zur Quelle der Wasserfälle gehen«, sagte Kamil. Doğan lachte.

»Das nenn ich eine weite Reise«, sagte er und grinste. »Da bist du in drei Tagen wieder zu Hause.«

»Wohin dann? Ins Tal etwa?«

Es gab eine kleine Straße, mehr eine Piste, die hinunterführte in das Tal, von dem Kamil bisher nur gehört hatte. Von dort, so hieß es, käme man sowohl in den Norden nach Yozgat als auch in den Süden des Landes. Busse fuhren da. Kamil hatte noch nie einen gesehen. Der Hodscha erzählte davon. Je öfter er erzählte, desto größer wurde der Bus in Kamils Vorstellung, er glänzte und glitzerte in der Sonne und hatte alsbald hundert Räder. Und einen Fluss sollte es dort geben, der sogar bis zum Schwarzen Meer floss. Sicher war er aber nicht.

»Ich möchte das Meer sehen«, sagte Doğan.

»Das Meer?«, fragte Kamil vorsichtig.

Er hatte Angst vor Wasser, und sei es nur das aus Tante Ipeks Badeeimer. An manchen Tagen gab es nicht genügend Feuerholz, dann schüttete sie das Wasser kalt über die Kinder. In diesen Momenten hasste Kamil den Onkel für seinen Geiz.

Außerdem konnte er nicht schwimmen. Hohn und Spott hatten die anderen Kinder für ihn übrig, wenn sie sich im Sommer an dem winzigen See trafen, den die Sonne gelassen hatte. Schon die allerkleinsten Jungs sprangen fröhlich vom Ufer an der tiefen Seite hinein. Nur Kamil nicht. Doğan hatte viele Male versucht, ihm Schwimmen beizubringen, aber nichts half. Er hatte ihn auf den Tisch gelegt, damit er flach lag und die Beinbewegungen üben konnte. Ohne Erfolg. Er legte ihn quer über einen Stuhl – auch das fruchtete nichts. Kamil schaffte es nicht, Arme und Beine gleichzeitig zu bewegen.

Schließlich trug Doğan ihn auf den Armen zum Ufer und stieg ganz langsam hinein in den See, aber sobald Kamil nass wurde, war es vorbei. In Panik sprang er von Doğans Armen, um ans sichere Ufer zu gelangen und wäre dabei beinahe ertrunken, weil er hingefallen war und sich den Kopf an einem Stein angeschlagen hatte und unter Wasser ohnmächtig wurde.

»Am einzigen Stein im ganzen Hochland«, grölte der Onkel.

Tante Ipek brachte ihn zu Hatice, wo er drei Tage bleiben durfte. Sie kannte sich mit Heilkräutern aus und wurde gerufen, wenn Geburten nicht vorangingen, ob bei einer Frau oder einem Schaf. Den Männern war sie unheimlich, aber es wagte niemand, offen gegen Tante Hatice zu reden, aus Angst, verflucht zu werden. »Ach was«, sagte Tante Ipek. »Wen soll Hatice schon verfluchen? Die gehen an ihrer eigenen Dummheit zugrunde.«

Das Meer war für Kamil also aus guten Gründen kein Sehnsuchtsort.

»Willst du denn nicht wissen, was hinter der Türkei kommt?«, fragte Doğan.

»Du bist doch albern«, sagte Kamil. »Da kommt Syrien, sagt der Onkel.«

»Nein«, sagte Doğan dann ernst. »Das meine ich nicht. Ich meine zum Beispiel Frankreich, Paris, den Eiffelturm. Die Universität!«

Kamil hatte keine Ahnung, wovon sein Bruder da redete.

Doğan begann, mit seinem Stock kleine Linien in den Sand zu malen. Er murmelte Namen dazu, malte Punkte hinein. »Das ist Europa«, sagte er stolz und wies auf sein Kunstwerk. Kamil verstand nichts.

»Haben die da auch Esel?«, fragte er.

Doğan stieß ihn mit der Faust an die Schulter, so dass er in den Sand fiel und die Landkarte zerstörte.

»Du bist und bleibst ein Idiot«, sagte er. »Wenn ich Esel haben will, dann bleibe ich doch hier!«

Kamil rappelte sich hoch, und Doğan fasste ihn an den Schultern, schüttelte ihn ordentlich durch und schlug dann vor, das wenige Essen, das er mitgebracht hatte, zu teilen und genau jetzt aufzuessen.

Von da an begleitete Kamil seinen Bruder täglich, und abends saßen sie gemeinsam auf dem Felsen unter der Eiche und warteten auf die Rückkehr ihres Vaters.

Im Herbst kamen jedoch nur eine Handvoll Esel zurück.

Zeki war mit seiner Herde über das Hochland gewandert, hatte die meisten Tiere verkauft und sich mit einem Dutzend neuer Eselstuten auf den beschwerlichen Heimweg gemacht. Seine Geschäfte waren gut gegangen, wenn auch nicht so gut wie in den Jahren zuvor. Er wanderte viele Tage am Fluss entlang. Er war müde.

»Die verdammte neue Landstraße überquere ich noch« wird er gedacht haben, denn er band die Esel an einem einzigen Seil zusammen, wickelte sich das Ende um den Bauch und ging auf die Straße zu.

Über diese Straße hatte er monatelang geflucht, weil dort Busse fahren konnten und Lastwagen. Ein Dorf nach dem anderen baute sandige Pisten, um »teilhaben zu können am neuen Verkehrsprojekt«, wie es aus Ankara hieß. Zeki war nicht lang in der Schule gewesen, aber er kam im Land herum und hatte gute Ohren. »Würde mich nicht wundern, wenn niemand von euch Ahnung hat, was der Nutzen sein soll, außer dass ihr euer gutes Geld loswerdet für unnütze Straßen«, sagte er oft im Winter zu den anderen Männern im Dorf. »Außerdem stehlen sie mir die letzte Lebensgrundlage. Wer kauft denn noch Esel, wenn er bequemer und schneller mit einem Lastwagen fahren kann?«

Voller Freude dachte er an seine Söhne, mit denen er den Winter verbringen würde, und an ihre Gesichter, wenn er ihnen die neue Herde zeigen könnte. Sein neues Winterhaus hatte er endlich fertiggestellt, in diesem Jahr würde er die Kinder nicht bei seinem Bruder lassen müssen.

Er suchte sich eine Stelle, an der die Böschungen auf beiden Seiten nicht allzu steil waren. Er nahm das Führungsseil und zog seine Herde mit sich bis zur Straßenmitte.

In diesem Moment erklang ein langgezogener Ton. Die Lastwagenfahrer hatten sich angewöhnt, vor den zahlreichen Kurven zu hupen, damit die Leute, die die Straße als Fußweg benutzten, rechtzeitig gewarnt wären und zur Seite treten konnten.

»Ruhig«, sagte Zeki zu seinen Eseln und hielt das Seil noch fester. »Ruhig.«

Dieser Fahrer nahm seine Sache offenbar ernst, denn er hupte nicht nur einmal, sondern zweimal.

Die Esel scheuten und rissen am Seil. Zeki stolperte und fiel.

Die Hälfte der Tiere wurde von der Polizei eingefangen. Man brachte sie den beiden Waisenjungen zusammen mit Zekis Leichnam. Am Tag der Beerdigung riss sich der Onkel nicht nur Zekis Vermögen, sondern auch die Herde unter den Nagel und verkaufte sie zu einem sehr guten Preis an einen anderen Viehhändler. Die Brüder sahen nicht eine Lira von ihrem Erbe.

Tante Ipek sagte später, Zekis Tod sei das erste Zeichen gewesen dafür, dass die neuen Zeiten Unglück bringen würden über die Familie.

»Erst ist es ein Eselhändler, der von einem Lastwagen getötet wird«, sagte sie, »und dann werden unsere Söhne vergessen, wie man den Weizen erntet.«

»Unsinn«, sagte der Onkel, »wie soll es anderswo schon sein? Überall auf der Welt muss man Felder bestellen, um zu essen zu haben.«

»Was weißt du schon von der Welt«, sagte Tante Ipek.

Es war Tante Ipek, die Doğan ungefähr zehn Jahre nach dem Tod seines Vaters beiseitenahm und ihm sagte, er solle nach Yozgat gehen.

»Dort gibt es neuerdings ein Büro. Sie suchen Männer, die wegwollen aus der Türkei. Geh hin und erkundige dich. Vielleicht wirst du eines Tages dein Frankreich sehen«, sagte sie.

Doğan hörte auf seine Tante und unterschrieb, ohne zu zögern, die Formulare des Anwerbers.

»Deutschland«, sagte er zu Tante Ipek.

»Nimm mich mit«, sagte Kamil.

Dies ist der Anfang gewesen, kızım, und jetzt bleiben uns noch sieben Tage, bis wir selbst Tante Ipeks Ziegenkäse probieren können.

In sieben Tagen werde ich das erste Mal meiner türkischen Familie begegnen, und sieben Nächte habe ich jetzt noch, um dir die ganze Geschichte zu erzählen, die verschlungen und geheimnisvoll ist wie ein uralter, üppiger Garten.

Du sollst sie als Erste hören, kızım, denn ohne dich hätte ich sie nicht entdeckt.

Erste Nacht

Es hat wieder begonnen zu schneien.

Hast du deinen großen Bruder heute Morgen gesehen, wie er hinter den Schneeflocken hergerannt ist, und erinnerst du dich, wie er seine Schneebälle anschließend geschwisterlich mit dir geteilt hat, kızım?

Tom war nachmittags mit ihm im Wald und hat für uns einen Weihnachtsbaum geschlagen, genau wie die anderen Männer im Dorf. Ich wollte währenddessen Zimtsterne nach unserem Familienrezept backen, aber sie sind nichts geworden und dein Bruder hat ziemlich viel Teig roh gegessen. Zum Glück hat er keine Bauchschmerzen davon bekommen.

Nachher muss ich nochmal raus, um Holz zu holen für den Küchenofen, die Glut wird uns nicht mehr lange wärmen. Und wir dürfen nicht vergessen, nach der Wasserleitung im Bad zu sehen, die friert so leicht ein, weil die Wände so dünn sind und der Ostwind seit Tagen schon klirrend kalt auf ihnen steht.

In sieben Tagen steigen wir in ein Flugzeug und fliegen nach Istanbul. Danach geht es mit dem Bus weiter, vielleicht mit einem Mietwagen. Cem organisiert das, ich habe mir die Ortsnamen nicht alle merken können.

Wenn Cem etwas organisiert, packt man die Pläne undKarten, die er einem gibt, am besten in eine Mappe und verweist immer darauf, wenn er fragt, ob man über dies oderdas Bescheid wisse. Wenn man nicht mit der Mappe winkt, druckt er alles noch einmal aus. So ist er, mein Cousin.

Komm, wir gehen zu unserem Baum, ich zeige dir die Sachen aus unserer Weihnachtskiste. Es ist der Weihnachtsschmuck deiner Urgroßmutter Irma. Sie hat ihn mir vor einigen Jahren zusammen mit ihren Rezepten vermacht. Dazu musst du wissen, dass Irmas Kochbücher beinahe hundertfünfzig Jahre Familiengeschichte versammeln. Sie kam aus einer Pfarrersfamilie, fast kann man sagen, aus einer Pfarrersdynastie – es hatte immer einen Sohn gegeben, der die Tradition fortgeführt hat.

In ihren Kochbüchern finden sich außerdem Tagebucheinträge, an den Rand geschriebene Notizen zu Bräuchen in der Familie und manchmal auch ausgeschnittene Zeitungsartikel, die sie als Lesezeichen verwendete.

Sie hatte ihre Geheimnisse, aber manche, wie ihr Zimtsternrezept, hat sie an mich weitergegeben. Ich achte immer darauf, ihre Ordnung beizubehalten und die Zettel nicht zu verlieren. Einer davon war die Taufanzeige ihres einzigen Sohnes Johannes.

Johannes

Du magst deinen Großvater Johannes sehr, und er wiederum hat nur Augen für dich, wenn wir ihn und seine zweite Frau Claudia besuchen.

Seit einiger Zeit setzt er sich schon nicht mehr zu uns an den Tisch, sondern geht unruhig in seinem Rosengarten umher, immer mit einer Pfeife im Mundwinkel. Hin und wieder wirft er uns durch die großen Panoramafenster einen Blick zu, vielleicht erkennt er aber auch nur sein eigenes Spiegelbild. Wenn wir hinausgehen und ihn schweigend begleiten, lächelt er mit dir und macht Kringel mit seinem Pfeifenrauch.

Bei unserem letzten Besuch, im Oktober, hat er »Rosa Borbonica« zu dir gesagt, und als wir zu Hause ankamen, fanden wir in unserem Kofferraum einen Rosenstock in einem ordentlich verschnürten Karton, das Wurzelwerk sorgsam in Holzwolle eingeschlagen. Rosa Borbonica, Souvenir de la Malmaison. Sie blüht im Juni, genau zu deinem Geburtstag.

Wenn wir nachmittags zum Kaffeetrinken kommen, deckt Claudia eine schöne Tafel, mit silbernem Besteck und dem Kaffeeservice für sonntags. Auch unter der Woche.

Tom und ich setzen uns auf frisch polierte Holzstühle aus Johannes’ Elternhaus und fragen vorsichtig, wie es so geht mit ihm.

Sie lächelt meistens und spricht Sätze wie: »Das Alter bringt neue Sorgen mit sich«, und füllt uns frisch gebrühten Kaffee in die Tassen. Auch Johannes schenkt sie welchen ein, obwohl ihr klar sein muss, dass er höchstwahrscheinlich unberührt bleibt. Sie schneidet sogar ein Stück vom Marmorkuchen für ihn ab und legt es ihm auf den Teller.