Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

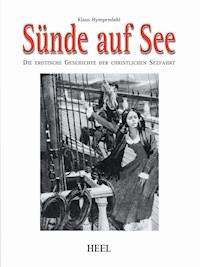

Rotlichtviertel großer Hafenstädte lassen Landratten gerne glauben, Seefahrt selbst sei asexuell, nur an Land tobten sich Seeleute aus. Klaus Hympendahl, renommierter Maritim-Autor, legt mit diesem Buch eine erste Monografie über ein merkwürdig tabuisiertes und deshalb umso interessanteres Thema vor: Frauen auf Segelschiffen. Im Schrifttum seit dem 13. Jahrhundert kamen sie schlichtweg nicht vor und selbst heute sind Frauen auf den sieben Meeren nicht gerade ein bevorzugtes Thema der christlichen Seefahrt - dabei ist seit jeher klar, dass es Frauen an Bord schon immer gegeben hat; als bloße Passagiere, als Gemahlin oder Mätresse, als Hure oder in Matrosenkluft. Hympendahl schreibt in seinem Buch eine Art Kulturgeschichte der "Sünde auf See" und beleuchtet damit auf spannende und anregende Weise eine bislang unbeachtet gebliebene Facette des maritimen Lebens. "Frauen an Bord bringen Unglück", diesen oft beschworenen Satz entlarvt Hympendahl als Aberglaube im Reich der Christlichen Seefahrt. Es fällt einem schwer sich vorzustellen, auf der Seefahrt habe man(n) monogam gelebt, und das teilweise über Monate und Jahre hinweg, bis wieder ein längerer Landgang anstand, und so war es wohl auch nicht. Waren bis zu Hunderte von Männern an Bord, kam es auch zu Homosexualität, Päderastie, Sodomie oder Sadismus. Von solchen Sünden zu reden galt selbst schon als Sünde. Hympendahl knackt derlei Tabus. Was sich Leser und, ja, Leserinnen erschließt, ist ein lang unterdrücktes Kapitel aus der Kultur- und Sittengeschichte der Seefahrt. Mit der Akribie eines Forschers und dem Können eines geistreichen Erzählers erkundet er einen Themenkomplex, der so noch nicht in der Literatur dargestellt wurde. Das ist authentisch und unterhaltsamer als das meiste Seemannsgarn.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 343

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Sünde auf See

Klaus Hympendahl

Impressum

HEEL Verlag GmbHGut Pottscheidt53639 KönigswinterTelefon 0 22 23 / 92 30-0Telefax 0 22 23 / 92 30 [email protected]

© 2005: HEEL Verlag GmbH, Königswinter

Verantwortlich für den Inhalt:Klaus Hympendahl

Alle Rechte, auch die des Nachdrucks, der Wiedergabe in jeder Form und der Übersetzung in andere Sprachen, behält sich der Herausgeber vor. Es ist ohne schriftliche Genehmigung des Verlages nicht erlaubt, das Buch und Teile daraus auf fotomechanischem Weg zu vervielfältigen oder unter Verwendung elektronischer bzw. mechanischer Systeme zu speichern, systematisch auszuwerten oder zu verbreiten.

Lektorat:

Joachim Hack

Gestaltung und Satz:Hilga Pauli

- Alle Rechte vorbehalten -

E-Book-ISBN: 978-3-86852-661-5

Titel: Gemälde von Gordon Jackson© The Atlantic Mutual Insurance Company

„Es ist immer wieder ein Wunder,dass ein normaler Mensch ein Seemann sein kann.“

Ralph Waldo Emersonamerikanischer Dichter und Philosoph

Inhalt

Vorwort

Es begann mit einer faustdicken Lüge

Das Unglück der Glück bringenden Frauen

Sodom und Gomorrha und die Piraten der Karibik

Ein Hurenschiff für liebestolle Sträflinge

Vom Schiff direkt in den Harem

Eine unerotische Schiffsreise mit sadistischem Vorspiel

Bonny und Read plünderten Schiffe, 200 Jahre bevor Bonny und Clyde Banken ausraubten

Kythera und die neue sexuelle Freiheit

Don Juan in englischen Diensten

Was holländische Frauen unter „Antreten zum allgemeinen Dienst“ zu verstehen hatten

Schützte Bibeltreue vor Promiskuität?

Die Lust auf weibliche Passagiere

Hinter den Gardinen einer bigotten Gesellschaft

Seeleute und ihr Verkehr mit Abhängigen

Der ewige Traum vom Paradies

Ménage à trois? Oder das Zusammenleben zweier Lords und einer Lady

Na, wo gibt’s denn so was? Petticoats auf Kriegsschiffen!

„Unnatürliche Vergehen werden mit dem Tode bestraft“

Ex-Prostituierte befehligte die größte Piratenflotte der Welt

Von Mitternachts-Feen, Sampan-Girlies und Dock-Schwalben

Ein kurzer Besuch der Bordellviertel von London, New York und San Francisco

Hannah Snell – Seemännin und Soldatin

„Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“

Das Schiff – ein Vollweib

Die Drogen der Seefahrer

Von Meerjungfrauen und Meerjungmännern

Der Seemann als zuverlässiger Transporteur venerischer Krankheiten

Das homoerotische Leben eines Trommlers zur See

Wie, Sie wissen nicht, was Staumädchen sind?

Sadismus segelte mit

„Mein Name ist Mary Patten. Ich übernehme das Kommando!“

Literaturverzeichnis

Bilderstrecke

Vorwort

In den großen Seeromanen von Joseph Conrad, Hermann Melville oder Jules Verne kommen sie nicht vor. Auch nicht in Büchern von Seeabenteurern oder denen der segelnden Entdecker. In den populären maritimen Romanen der Autoren Alexander Kent, Patrick O’Brian oder Jack London existieren sie nur als Randfiguren. Es geht um Frauen auf Segelschiffen.

Wo waren sie?

Natürlich konnten die Autoren der Weltliteratur sie nicht finden, denn selbst jede Landratte kannte den Satz: ‚Frauen an Bord bringen Unglück’. Der stand, wie in Holz geschnitzt, quasi am Heck aller Segelschiffe. Schauermänner in den Häfen der Welt, die diese Schiffe be- und entluden, konnten über Hunderte von Jahren bestätigen, nie einen Weiberrock an Bord ankommen oder abfahren gesehen zu haben.

Da Frauen Unglück brachten, durften sie auch nicht an Bord sein. Männer, die in der Schifffahrt das Sagen hatten, wie Reeder, Kapitäne, Admirale, waren traditionell frauenfeindlich eingestellt. Kategorisch hieß es auf englischen Schiffen: Where there is a woman, there must be mischief (Wo es eine Frau gibt, da muss es Unheil geben). Noch eindeutiger war die Frauenablehnung in der Britischen Kriegsmarine: „Sie bringen des Königs Marine in einem Monat mehr Unglück, als die Franzosen das in zehn Monaten schaffen.“

Gemeint war das Gros der Frauen der unteren Klasse. Sie hießen im England des 18. Jahrhunderts not real women. Ausgenommen waren Frauen des wohlhabenden Bürgertums und natürlich Damen der herrschenden Aristokratie. Frauen wurden dennoch bis ins aufgeklärte 20. Jahrhundert ungern an Bord gesehen.

Bis in die heutige Zeit vermeidet man, Frauen an Bord von U-Booten zu lassen. Noch vor wenigen Jahren durften Frauen in renommierten Segelclubs der USA und Europas keine Mitgliedschaft erwerben. Man wolle keine „Sitzpisser“, hieß es noch vor kurzem bei einer Bremer Segelvereinigung.

Dieses Buch hätte jedoch nicht geschrieben werden können, wenn es nicht immer Frauen auf Schiffen gegeben hätte. Es gab weibliche Passagiere, Frauen waren als Gemahlin, Verlobte, Geliebte oder Mätresse an Bord. Sie wurden als Huren empfangen und es gab Frauen als Matrosen verkleidet. Sie pflegten Verwundete und sie schleppten Pulver zu den Kanonen. Frauen gebaren Babys an Bord. Kam ein Junge auf englischen Kriegsschiffen zwischen Kanonen zur Welt, nannte man ihn son of a gun.

An Bord wurde gemeinsam gelacht, getrunken, sich amüsiert, geflirtet und geliebt – genauso wie an Land. Männer und Frauen hatten immer auf Schiffen Sex miteinander. Es gab natürlich auch alle anderen Arten von Sex auf Schiffen wie Homosexualität, Masturbation, Päderastie, Transvestismus, Sodomie, Sadismus und natürlich auch Masochismus. Letzteren wird kaum einer an Bord gesucht haben; denn das Leben auf den engen, nassen, überfüllten Segelschiffen war bereits masochistisch genug.

Frauen und Sex auf Segelschiffen wurde von der Gesellschaft tabuisiert. So, als ob ein Tuch des Schweigens über die sexuellen Praktiken von Männern und Frauen auf segelnden Schiffen gebreitet worden wäre. Wie in einem Geheimbund gab es eine Parole, an die sich jedermann zu halten hatte, und die hieß: Frauen an Bord bringen Unglück, also gibt es auch keine auf Schiffen.

So kommt es, dass in der maritimen Literatur keine Rede von Sex auf den Sieben Meeren* ist. Aber die Indizien sprechen dagegen! Gab es nicht da, wo Seeleute verkehrten, schon immer Amüsierviertel? Suchten sie nicht bei ihrer Rückkehr als Erstes Bordelle auf? Verkehrten Seeleute nicht bevorzugt in Kneipen mit leichten Mädchen? Hatte ein Seemann nicht in jedem Hafen eine andere? Zeigten nicht seine Tätowierungen, wie sehr er an Sex interessiert war? Aber kaum ging der Anker hoch, kaum war das Schiff aus dem Hafen, soll jegliches sexuelle Bedürfnis wie weggeblasen gewesen sein? Sollte der Satz wirklich stimmen: „Geht der Anker hoch, geht die Libido runter“?

Und was war mit den Männern, wenn sie zwei Jahre keinen Hafen gesehen hatten – wie auf Entdeckerschiffen und Walfängern üblich? Waren einem Seemann ein paar Heimatlieder, die verblichenen Briefe der Geliebten und ein getrocknetes Vergissmeinnicht in der Bibel genug?

Man machte unsere Vorfahren glauben, Seeleute seien durch Stürme und Arbeit von Frauen und Sex abgelenkt. Und um diese Täuschung vollkommen zu machen, gab man der abgeschotteten Welt der Seefahrer den Namen „Christliche Seefahrt“.

Heute wissen wir, dass unter dem Deckmantel der Christlichen Seefahrt viele Kapitel über das sexuelle Leben der Seeleute verborgen blieben. Und wie es scheint, hat man uns viel Amüsantes, Groteskes, Grausames und Wissenswertes vorenthalten.

Dieses Buch vertreibt die Nebelschwaden, die Jahrhunderte lang über Schiffen lagen. Es zeigt, dass es heterosexuellen Sex auf Schiffen immer gegeben hat, auf manchen Schiffen Hunderte von Huren ihr Gewerbe gleichzeitig betrieben haben, dass es polygame Walfänger, homosexuelle Piraten gab, dass es sogar Piratinnen gab, Transvestiten, Strichjungen, Päderasten, Sadisten und Sodomiten – nichts war den Kojen und den dunklen Verstecken auf segelnden Schiffen fremd.

Nicht alle Geschichten handeln vom Leben auf Schiffen; einige berichten auch von Ereignissen an Land. Diese sind jedoch durch Fallreep und Gangway direkt mit dem Schiff verbunden, Geschichten, in denen Seeleute immer die Hauptrolle spielen. Aber nicht immer spielt Sex die Hauptrolle; manchmal tritt er ganz nebenbei auf – vielleicht macht gerade das ein Kapitel umso reizvoller.

Klaus Hympendahl

Es begann mit einer faustdicken Lüge

(zirka 1251 bis 1900)

„Und sie versprechen, auf dem benannten Schiff nicht mehr als 100 Pilger zu haben, unter denen keinerlei Frauenpersonen sein dürfen.“ So lautet eine Anweisung der Hafenstadt Genua aus dem Jahr 1251 an Kapitäne. Im Jahre 1731 gab die größte Seenation der Welt, Großbritannien, die Queen’s Regulations and Admirality Instructions heraus. Darin wurde gefordert, dass Kapitäne und Kommandanten von Schiffen keine Frauen an Bord transportieren durften (not to carry any Women to Sea).

Die Ausgrenzung von Frauen auf Schiffen hat Tradition. Auch auf holländischen, französischen, hamburgischen oder schwedischen Schiffen war es Frauen per Gesetz untersagt, an Bord zu kommen (Wiewerröck an Boord – bringt Stried un Moord). Unter diesen Weibern verstand man Frauen der Unterklasse, auch Prostituierte, denn Kapitänen und Offizieren erlaubte man den Besuch ihrer angeheirateten Frauen.

Durchbrochen wurden diese Regeln auch, wenn es zum Nutzen des Königreiches war, zum Beispiel in Kriegszeiten. Im offiziellen Annual Register aus dem Jahre 1807 der britischen Kriegsmarine erscheinen überraschenderweise Frauennamen. Es waren Frauen, die während des ersten Napoleonischen Krieges (1803 bis 1806) an Bord als Pulverträgerinnen arbeiteten, dafür aber nicht bezahlt wurden und somit nicht auf der Mannschaftsliste standen.

Der Kommandant des Kriegsschiffs Indefatigable, John Fyffe, ging sogar soweit, im Jahr 1812 Frauen in seinen Befehlen direkt anzusprechen: „Frauen an Bord dürfen zwei Mal in der Woche das Schiff an den Markttagen verlassen. Sollten sie an anderen Tagen vom Schiff gehen, oder in irgendeiner Weise gegen die Schiffsbestimmungen verstoßen, brauchen sie niemals wieder an Bord zu kommen.“ Bekannt ist der Satz von Lord Nelson aus dem Jahr 1801: „Am Sonntag trennen wir uns von allen Frauen, Hunden und Tauben; und beim Aufstehen der Hühner, so hoffe ich, sind wir bereits unter Segeln unterwegs nach Torbay.“

Frauen der breiten unteren Klasse (not real women) betrachtete man in den seefahrenden Staaten Europas und Amerikas als niedere Wesen – sie könnten die körperliche Arbeit der Männer nicht erbringen, galten auch seelisch als schwach. Ihre Rolle war die, Kinder zu gebären, denn Kinder bedeuteten Rente und Pflegeversicherung in einem.

Aber auch Männer der unteren Stände galten nicht viel. Ging ein Schiff um das Jahr 1750 mit 300 Seemännern an Bord auf eine lange Seereise, dann rechnete man mit der Rückkehr von nur der Hälfte der Männer. Fehlende Hygiene, ungesunde Ernährung, Skorbut, Ruhr, Geschlechts- und Tropenkrankheiten rafften Besatzungen schnell dahin. Hinzu kam, dass kaum ein Seemann schwimmen konnte.

Weshalb gehörten Frauen nicht an Bord? Weshalb brachten Frauen Unglück auf Schiffen? Weshalb machte man sie auch für Stürme und Schiffsuntergänge verantwortlich? In vielen Bereichen – besonders bei der Seefahrt des 16. bis 18. Jahrhunderts – herrschte noch das Denken des Mittelalters vor. Man glaubte an Mythen und Hexen und an den Aberglauben.

Der Aberglaube „Frauen an Bord bringen Unglück“ wurde zum Mythos. Auch die Landratten glaubten es; denn hier kannte man bereits Vergleichbares: Wenn in einer Färberei das neue Färbebad angerichtet wurde, schob man den Riegel vor die Tür, damit keine Frauen hineinkämen. Diese würden das Färbebad verderben. Fischer verboten Frauen, an Bord zu kommen, sonst würden sie ihr Fischerglück verlieren – manche Fischer verboten sogar ihren Frauen, die Netze anzusehen. So glaubte man, Frauen könnten Flauten, Stürme, Gegenwind herbeirufen und Schiffe mit Hexenzauber zum Sinken bringen.

Es gab nur eine Frau, die dem Seemann geneigt war, und das war die Meerjungfrau. Sie war verführerisch schön, mit langen Haaren und prallen Brüsten. Eine ideale Partnerin für seine sehnsüchtigen Träume. Aber Sex konnte er mit ihr nicht haben; denn ihr Fischunterleib war unberührbar. Meerjungfrauen waren dem Seemann meist freundlich gesinnt, warnten ihn vor Stürmen. Eine Meerjungfrau war das Gegenstück zur Hexe.

Aberglaube auf Schiffen war so weit verbreitet wie die Maden im Pökelfleisch. Nicht nur, dass der Freitag ein Unglückstag war, schon gar, wenn er auf den 13. fiel. Auch die Rumpffarbe Grün brachte Unglück, den Schiffsnamen zu wechseln, die Nationale zu waschen ebenfalls. Der Name Kaninchen (rabbit) durfte auf englischen Schiffen nicht ausgesprochen werden. Pfaffen, Missionare, Freidenker, Rechtsanwälte, Verbrecher an Bord brachten ebenfalls Unglück. Es gab Seeleute, die keine Heuer haben wollten, wenn sich Frauen an Bord befanden. Sicherlich hatten sie nichts gegen Frauen – nur durften sie sich nicht auf ihrem Schiff befinden!

Es gab eine Litanei von Symbolen, Begriffen, Personen und Handlungen, die einem Schiff Unheil gebracht haben sollen – alles im Namen des Aberglaubens. Und der war umso weiter verbreitet, je ungewisser die Navigation war. Man war vor 300 Jahren weitestgehend auf Naturbeobachtungen und das Koppeln (Schätzen des Schiffsortes auf Grund der zurückgelegten Strecke, der Zeit, des Kurses, der Abdrift, des Stroms etc.) angewiesen. Instrumente wie Kompass, Logge, Oktant (der Vorgänger des Sextanten) und Zeitmessungen funktionierten ungenau, Seekarten waren unzuverlässig, Segelmanöver langwierig und Segeleigenschaften, verglichen mit denen moderner Segelyachten, waren miserabel. Damals lebten Seeleute in ständiger Angst, aufzulaufen und mit dem Schiff unterzugehen.

Dass Frauen an Bord Unglück brachten, war nicht nur purer Aberglaube. Man wusste auch, dass es auf langen Fahrten schnell zu Streit und Eifersüchteleien unter Seeleuten kommen konnte, wenn Frauen in dieser abgeschlossenen Männergesellschaft auftauchten. Das konnte in Chaos und Meuterei enden, musste unbedingt vermieden werden.

Also wurde in der Seefahrt gelogen, bis sich die Decksbalken bogen. Denn es waren nicht die Frauen, die Unglück brachten, sondern Männer konnten sich nicht benehmen, wenn Frauen mit ihnen reisten. Männer brachten die Unruhe und somit das Unglück – nicht die Frauen.

Das Unglück der Glück bringenden Frauen

(zirka 1750 bis 1850)

Das Alltagsleben auf Segelschiffen war hart, härter als wir uns das heute vorstellen können. England war in den letzten drei Jahrhunderten die führende Seemacht und so sind die Verhältnisse bei der Royal Navy besonders interessant.

Es gab einen großen Mangel an Seeleuten. Besonders die englische Kriegsmarine litt darunter, weil sie auf vielen Meeren gleichzeitig Krieg führte. Allein der Napoleonische Krieg mit den Seeblockaden französischer Häfen verlangte nach vielen Seeleuten. Um Männer zu rekrutieren, bezahlte die Kriegsmarine Banden, die diese in Hafenkneipen überlisteten und mit Gewalt an Bord brachten. Sie holten sogar männliche Bürger aus dem Bett, selbst Männer nach dem Kirchbesuch zerrten sie an Bord. Eine andere Methode war es, erfahrene Seeleute der nationalen Handelsmarine abzujagen. Manchmal überfiel ein britisches Marineboot ein britisches Handelsschiff und kaperte einen Teil der Mannschaft. Ähnliches gab es auch bei der Marine in anderen Ländern. Die Handelsmarinen Europas und der Vereinigten Staaten hingegen hatten keinen Mangel an Seeleuten, wenn man von den beschriebenen Überfällen absieht.

Wie erging es einem Bürger, der unfreiwillig auf einem Segelschiff landete, das eine mehrjährige Reise antrat? Er hatte nur die Sachen am Leib, mit denen er in die Kneipe gegangen war. Eine Uniform an Bord wurde ihm nicht gestellt. Seeleute trugen damals keine Uniformen. Bestenfalls konnte der Segelmacher ihm Hose und Jacke aus hartem scheuerndem Material schneidern.

Was tun, wenn die Kleidung nach Wochen anfängt zu stinken? Es gab einen Bottich an Bord, gefüllt mit dem Urin der Mannschaft. Der diente als Bleiche. Hier kam die dreckige Bekleidung erst einmal hinein. Danach konnte der Seemann sie in einem Waschbottich mit Seewasser mehrmals durchspülen. Später wurden die Sachen getrocknet und durch kräftiges Schütteln versucht, die Salzkristalle herauszuschlagen.

Zu essen gab es nur stark gesalzenes Fleisch, getrocknete Erbsen, Schiffszwieback und harten Käse, Maden und Würmer inklusive. Schiffszwieback war nichts anderes als zweimal gebackenes Brot und enthielt weder Fett noch Feuchtigkeit. Dadurch war er quasi unbegrenzt haltbar; wenn da nicht die Maden und Getreidekäfer wären. Ein Seemann lernte als Erstes, sein Hartbrot gegen eine Holzwand zu klopfen, damit die Insekten herausfielen.

Die Seeleute schliefen, aßen und hielten sich im Orlop, dem Unterdeck, auf. Bei kleineren Schiffen nannte man das Orlop auch das Logis. Manche großen Schiffe hatten mehrere Zwischendecks. Der Aufenthalts- und Schlafraum war also im Vorschiff das untere Deck. Das Orlopdeck war bei der englischen Kriegsmarine ein Schlafsaal, in dem bis zu mehreren hundert Männern hausten. Jedem von ihnen war eine 16 Zoll schmale Hängematte erlaubt – ein 40 cm schmaler Lebensraum. Dort unten kam außer dem Schummerlicht von Tranfunzeln kein Tageslicht hin. Es stank nach dem Schweiß der Männer, nach ungewaschenen Füßen, nach dreckiger Wäsche, nach jaucheartigem Bilgenwasser, nach verwesten Rattenkadavern, Erbrochenem und menschlichem Unrat.

Wenn ein Seemann urinieren musste, tat er das im Stehen auf der Leeseite des Schiffes. Die Toilette lag am Bug, die sogenannte Galion. Zwischen der vorderen Galionsfigur und dem Bug war eine Plattform angebracht. Diese hatte Löcher wie bei einer Latrine. Man setzte sich über eines der Löcher und erledigte „sein Geschäft“ über dem Wasser. Anstelle der Plattform gab es auch eine Art roh gezimmerten Rahmen, auf den man sich setzen konnte. Dieser hieß „Sitz der Erleichterung“. War starker Wind, drohte das „Geschäft“ wegzuwehen, dann warnte man seine Kameraden, den Kopf nicht außerhalb der Bordwand zu zeigen mit dem Ruf: „Heads!“ (Köpfe einziehen). Noch heute heißt bei Seglern die Toilette auf einer englischen Yacht head.Für jeden „Sitz der Erleichterung“ gab es ein Tauende, das bis ins Wasser hing; mit dessen ausgefranstem Ende man sich den Hintern säuberte.

Bei schlechtem Wetter erleichterten und erbrachen sich Seeleute auch in den Ecken und Winkeln der Unterdecks oder noch weiter unten im Lagerraum. Alle Flüssigkeiten sickerten bis in die Bilgen des Schiffes und sammelten sich hier. Hinzu kam, dass in der tropischen Hitze so manche Fässer barsten und ihren Inhalt zusätzlich in die Bilgen entleerten. Machte das Schiff zu viel Wasser – es gab damals kein Schiff, das völlig dicht war –, mussten die Pumpen betätigt werden. Diese waren an Deck montiert und förderten all den Unrat aus der Bilge des Schiffes auf Deck. Hier kamen Urin, Exkremente, Erbrochenes und Abwasser aus der untersten Etage des Schiffes zu Tage. Diese übel stinkende Brühe konnte bei den herrschenden Schiffsbewegungen über das gesamte Deck fließen, an den Decksrändern hinunter auf das Kanonendeck strömen und sich dort zwischen den schlafenden Seeleuten verteilen. Nur bei gutem Wetter konnte man die Decks mit frischem Meereswasser abschrubben.

Die häufigste Todesursache für Seeleute waren nicht Schiffsbruch oder Krieg, sondern Krankheiten. Männer, die an Bord gepresst wurden, wussten, dass jeder Zweite bis Dritte von ihnen auf Langfahrten sterben musste. Es gab kein frisches Fleisch, keine frischen Früchte, kein frisches Gemüse. Erst ab 1795 wurden Limonen oder Zitronensaft gegen Skorbut verteilt. Seit dieser Zeit nannte man englische Segler auch Limeys. Die Deutschen heißen seitdem Krauts,

weil sie das vitaminreiche Sauerkraut als Erste in Fässern lagerten. Typhus, übertragen von Läusen und Ratten, breitete sich epidemisch auf Schiffen aus. Seeleute litten besonders unter Tuberkulose, Windpocken, Ruhr und Skorbut.

Jeder europäische Seemann hatte große Befürchtungen, in die Karibik geschickt zu werden. Damals herrschte dort das Gelbfieber und dagegen war kein Kraut gewachsen. Es gab Schiffe mit fünfhundert Mann an Bord, von denen nur eine Handvoll das Fieber überlebte.

Zu all dem gab es oft jahrelang keinen Sold. Nicht nur, dass die Löhne in der englischen Kriegsmarine zwischen 1653 und 1797 dieselben blieben, hinzu kam, dass die Marine auch meistens nicht zahlungsfähig war. Zu teuer kamen sie ihre Kriege. Es gab Kriegsschiffe, deren Mannschaften bis zu fünfzehn Jahre lang nicht bezahlt wurden.

Das macht deutlich, weshalb man Marinesoldaten damals keinen Landurlaub geben konnte. Kaum ein Matrose wäre je wieder freiwillig zurückgekommen. Die Kriegsschiffe ankerten immer weit vom Land entfernt. Damals konnten die wenigsten Seeleute schwimmen. Klar, dass ein Schiffsoffizier niemals einen Seemann ermutigt hätte, schwimmen zu lernen.

Auf einem Kriegsschiff zu leben, war wie in einem Gefängnis eingesperrt zu sein. Mit dem Unterschied, dass man im Gefängnis nicht ertrinken konnte und dass das Essen besser war.

Man kann sich vorstellen, was das Thema Nr. 1 an Bord war: Frauen. Kam ein Schiff nach jahrelanger Fahrt durch die Sieben Meere nach England zurück, ankerte es vor der Küste. Die Salzbuckel, wie man Seeleute auch nannte, waren dann verrückt nach Frauen.

Die Admiralität kannte das Problem und hatte entschieden: Wenn die Männer nicht an Land durften, kamen die Frauen an Bord. Man hisste einen Efeukranz in die Takelage der Kriegsschiffe als Zeichen dafür, dass die übliche strenge Disziplin aufgehoben war.

Ähnlich war es auch bei Großbritanniens Erzfeind Spanien. Bevor die Spanische Armada sich im Jahr 1588 mit 130 Kriegsschiffen auf den Weg nach England machte, um dieses niederzuwerfen, entdeckte man auf den Schiffen dieser großen Flotte über 6000 Frauen. Es ist anzunehmen, dass es Prostituierte waren, die man umgehend an Land befahl. Die Matrosen trösteten sich schnell, als sie hörten, dass es in England genügend süße Mädchen gäbe. Aber die sollten sie nie sehen, denn vorher wurde ihre Flotte geschlagen und viele spanische Schiffe zerschellten im Sturm.

Das Geschäft, Huren an Bord zu bringen, war ein schmutziges Geschäft. Wurde ein neues Kriegsschiff, das weit vom Ufer entfernt auf Reede ankerte, von Land aus gesichtet, kam am Ufer ein Haufen Frauen zusammen. Ein Bootsmann inspizierte die Frauen und nahm nur die besseren an Bord. Für jede Frau, so wird berichtet, bekam der Bootsmann 3 Shilling. Die nächste Inspektion fand am Fallreep des Kriegsschiffes statt. Hier konnte der Dienst habende Offizier die eine oder andere Frau abweisen, mit der Bemerkung: „Ziegen und hässliche Enten haben an Bord keinen Zutritt“. Bevor sie an Deck gehen konnten, untersuchte man die Prostituierten nach Alkohol. Dann erst suchten diese sich ihren „Ehemann“ aus, wie sie die Matrosen nannten.

Es war nicht ungewöhnlich, dass auf Kriegsschiffen über 400 Seeleute an Bord lebten. War der Anker gefallen, wurden von Land die Huren zum Schiff gerudert. Es war durchaus üblich, dass für jeden Mann eine Hure kam. Sollte es geregnet haben, mussten alle 800 Menschen unter Deck. Die Hauptluke musste geschlossen werden. Der Gestank war unerträglich. Männer und Frauen kopulierten miteinander, nebeneinander. Obwohl jedem Paar nur ein 40 cm breiter Lebensraum zustand, störte das offensichtlich niemanden. Jeder wurde Zeuge, was seine Nachbarn trieben. Jeder hörte jeden. Schamlos und gierig waren die Geschlechter übereinander hergefallen. Es war durchaus nicht unüblich, dass sich ein Mann zwei Huren bestellte. Also waren manchmal mehr Frauen als Männer an Bord.

Wurden die Seeleute morgens geweckt, durften die Mädchen liegen bleiben. Die Bootsmaate gingen durch die halbdunklen Gänge und riefen das vertraute Kommando: Rise and shine! Show a leg! (Aufstehen, seid fröhlich! Zeig ein Bein!). Die Damen streckten ein Bein aus und der Bootsmaat konnte im Halbdunkeln fühlen, dass es haarlos, also kein Männerbein war.

Kein Wunder, dass ein englischer Bordgeistlicher einmal schrieb: „Es gibt wohl nichts, was so fehl am Platz wäre wie ein Geistlicher auf einem Kriegsschiff.“

Kamen die Kriegsschiffe zu den karibischen Inseln, war es durchweg üblich, dass die reichen Plantagenbesitzer schwarze Sklavinnen zu den Seeleuten an Bord schickten. Denn auch hier gab es keinen Landgang für die Teerjacken. Vielleicht lässt es sich vor diesem Hintergrund verstehen, dass damals Hunderte von Seeleuten freiwillig in der Karibik zu den Piraten überliefen. Denn unter der Totenkopf-Flagge hatten sie mehr Freiheit als unter dem weißen Union Jack, der britischen Kriegsflagge.

Ein englischer Seemann schrieb (1792) in einem Brief aus Antigua an seine Freunde daheim, dass sich an einem Sonntagmorgen 350 schwarze Liebesdienerinnen an Bord aufhielten. Offensichtlich waren es Sklavinnen, die von ihren weißen Herren hierzu gezwungen worden waren. Schon am nächsten Tag wären alle wieder auf den Feldern bei der Arbeit gewesen. Im Jahr 1834 wurde die Sklaverei in England und seinen Kolonien offiziell abgeschafft. Aber noch 1840 befahl ein Fregattenkapitän seinen Offizieren in der Karibik, dafür zu sorgen, dass jeder Mann an Bord eine schwarze Frau bekam.

Bei anderen Seenationen war das nicht anders. Als das amerikanische Kriegsschiff U.S.S. Dolphin Mitte des 19. Jahrhunderts Hawaii besuchte, verbot der Gouverneur von Honolulu, Frauen an Bord zu schicken. Kapitän Percival wurde wütend, hatte man doch den Seeleuten des vor ihm ankernden englischen Schiffes Blonde Polynesierinnen an Bord erlaubt. Er nahm es als persönliche Beleidigung und drohte, nicht eher mit seinem Kriegsschiff die Insel zu verlassen, bevor nicht genügend Frauen seine Seeleute beglückt hätten. Es wurde eine Ausnahme gemacht und selbst Polynesierinnen aus der Missionsschule wurden zum Schiff gebracht.

Welche Alternativen hatte denn damals die Marineleitung in England und anderen Seenationen? Landurlaub fiel wegen Fluchtgefahr aus. Duldete sie keine Huren an Bord, gab es Meuterei oder Sodomie (der alte Name für Homosexualität) verbreitete sich. Also erlaubte man unter der Hand, dass die Huren zu den Freiern kamen und nicht umgekehrt.

Prostituierte gab es genug. In England genügte es bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, als alleinstehende Frau der unteren Klasse auf der Straße als Prostituierte identifiziert zu werden. Diese Frauen mussten sich regelmäßig auf Geschlechtskrankheiten untersuchen lassen. Waren sie infiziert, kamen sie bis zu neun Monate in spezielle Krankenstationen. Diese waren wie Gefängnisse.

Allein in der Hafenstadt Portsmouth, dem damaligen Kriegshafen, soll es um 1820 über 20.000 Huren gegeben haben. Damals lebten in Portsmouth und Umgebung um die 60.000 Menschen; demnach war jeder dritte Einwohner dieser Hafenstadt eine Hure. Auch wenn die Zahlen übertrieben sind, zeigen sie doch, dass selbst dann kein Seemann zu darben brauchte, wenn die gesamte britische Kriegsflotte hier vor Anker ging.

Eine Hure konnte Glück haben und einen jungen unbekümmerten Burschen an Bord treffen. Es konnte aber auch ein krimineller Wüstling sein. Denn es gab ein britisches Gesetz, dass alle Gauner nach Absitzen ihrer Strafe in die Streitkräfte ihrer Majestät aufzunehmen seien, an Land oder auf See.

Prostituierte waren oft im jungen Teenageralter. Das überrascht nicht, mussten doch zur selben Zeit Jungen ab dem sechsten Lebensjahr in Bergwerken arbeiten, während Elfjährige als Seekadetten auf Schiffen dienten.

Schlechte Hygiene, miserables Essen, kalte, feuchte Kammern und viel zu viel billiger Gin machten die jungen Frauen anfällig für Krankheiten. Viele Seemänner waren geschlechtskrank, schnell hatte sich eine bereits geschwächte Hure angesteckt.

Aus Filmen und Büchern kennen wir Bordärzte meist als weltfremde versoffene Quacksalber. Ganz so weltfremd können sie nicht gewesen sein; denn sie nahmen 15 Shilling – einen Großteil des monatlichen Lohns – für eine Behandlung gegen Geschlechtskrankheit. Dagegen verschrieben diese Quacksalber Quecksilber, was nicht ungefährlich für den Patienten war.

Eine Prostituierte konnte sich damals weder vor einer Geschlechtskrankheit noch vor einer Empfängnis schützen. Einige Frauen waren durch ihre Gonorrhöe unfruchtbar geworden. Nur die Frauen der Oberschicht benutzten damals vaginale Duschen und Schwämme mit Alaun, Soda-Bikarbonat oder Essig. Das mag geholfen haben, wenn es gleich nach dem Koitus angewandt wurde, aber diese Mittel waren für die Frauen am untersten Ende der sozialen Leiter nicht bezahlbar.

Europäer kannten ab dem 18. Jahrhundert Kondome. Sie wurden aus dem Darm von Ziegen gewonnen, gesäubert und mit Kleie und Mandelöl eingerieben. Allerdings waren sie teuer, und nur ein wohlhabender Seemann würde sie benutzen. Aber welcher Seemann außer dem Kapitän war schon wohlhabend? So wurden die ersten Kondome nur von Gentlemen der Oberschicht benutzt. Man verwendete Kondome ausschließlich gegen Ansteckungen durch Geschlechtskrankheiten, nicht wegen der Verhütung; das kam erst im 20. Jahrhundert auf. Kinder galten ja als Segen, auch unehelicher Nachwuchs. Die unehelichen Kinder hießen dann Kegel – daher der Begriff „Kind und Kegel“. Diese ersten Kondome saßen wohl etwas locker und wurden mit Bändern um den Hodensack gesichert. Gewiss eine umständliche Prozedur.

Es lässt sich kaum ein Salzbuckel vorstellen, der sich so ein Ding jemals umgeschnallt hätte.

Sodom und Gomorrha und die Piraten der Karibik

(zirka 1650 bis 1720)

Die biblischen Stätten des Übels hießen Sodom und Gomorrha. Ihre Einwohner hatten schwere sexuelle Sünden begangen, so steht es im 1. Buch Moses. Mit Schwefel und Feuer wurden die Menschen für ihre Sünden bestraft. Diese Strafe wirkte bei abergläubischen Seeleuten bis ins 19. Jahrhundert. Viele Schiffe legten nicht am zweiten Montag des Monats August ab, denn an diesem Tag wurden Sodom und Gomorrha zerstört. Genauso wie man nicht an einem Freitag den 13. ablegte.

Ein Sodom und Gomorrha herrschte wohl auch auf den Piratenschiffen der Karibik. Hier war es das erklärte Ziel der Bukaniere*, Piraten und Freibeuter, an das Gold und die Handelswaren der Spanier zu kommen, die diese aus Mittel- und Südamerika durch die Karibik ins Mutterland verschifften. Es gab dänische, holländische, französische Bukaniere, aber in erster Linie waren es Engländer, die den Union Jack gegen den Jolly Roger**, die Piratenflagge mit dem Totenkopf, eintauschten.

Der berühmteste Pirat aller Zeiten, Henry Morgan, der Erzfeind Spaniens, der ihre Goldverladestationen Porto Bello, Panama City und Maracaibo plünderte, ein Mann, der seine Feinde an den Daumen aufhängen und sie über kleinem Feuer rösten ließ, dessen Leben Hollywood verfilmte und nach dem eine weltberühmte Rum-Marke heißt, dieser brutalste, gierigste, erfolgreichste Pirat seiner Zeit, war sehr wahrscheinlich eine Tunte.

Dabei war Henry Morgan keine Ausnahme. Heute nimmt man an, dass ein Teil der karibischen Piraten, die uns Hollywood mit Augenklappen, Holzbeinen, mit Ohrringen und in Phantasiekostümen unvergesslich einprägte, homosexuell war.

Schwule Haudegen? Tuntige Seebären? Enternde Schwuchteln? Das kann es doch nicht gegeben haben? Doch!

Wir wissen heute vieles über diese Piraten, ihre Schiffe und ihre Überfälle, bis hin zu genauen Uhrzeiten und Angaben zur Beute. Aber es gibt keinerlei Aufzeichnungen über ihre Personalien, schon gar nicht über das sexuelle Verhalten dieser geschlossenen Gesellschaft. Historiker haben viele Indizien und Hinweise verfolgt und überprüft, die zu einem ganz neuen Bild über das sexuelle Verhalten eines Teils der Piraten der Karibik geführt haben. Besonders hat sich der amerikanische Historiker B. R. Burg hervorgetan, der in seinem Buch Sodomy and the Pirate Tradition behauptete, dass ein erheblicher Teil der Piraten Homosexuelle gewesen sein soll. Dieses Kapitel stützt sich weitestgehend auf seine Erkenntnisse.

Spanien unterhielt im 17. Jahrhunderts im karibischen Raum zahlreiche Besitzungen, unter anderem starke Festungen auf Cuba, Puerto Rico und Hispaniola (Dominikanische Republik, Haiti). Auch Holland besaß Kolonien, aber immer stärker wurde die Präsenz von Frankreich und besonders von England.

Die Spanier sahen sich in der Rolle der Verteidiger von Landbesitz, Waren- und Goldtransporten. Holländer, Franzosen und Engländer wollten ihnen beides abjagen. Dadurch entstand in der Karibik eine Mischform aus Kriegsflotten, Piraten und Kaperern. Letztere handelten im offiziellen Auftrag einer Regierung beziehungsweise eines Königshauses. Ihr Kaperbrief legitimierte ihr Handeln.

Durch gegenseitige Staatsverträge gaben jedoch immer mehr Kaperer auf, hingegen blühte zunehmend das Geschäft der Piraten. Man schätzt, dass es zur Blütezeit um 1680 über 4000 Piraten in der Karibik gegeben hat. Die berühmtesten von ihnen waren Captain Kidd, Captain Blackbeard oder Captain Morgan.

Sie waren Engländer und ein Großteil ihrer Mannschaften ebenfalls. Wo kamen sie her? Wie wuchsen sie auf?

Man lebte damals in ihrer Heimat in Großfamilien auf engstem Raum, oft in einem Zimmer. Schlafräume gab es nur in Adelshäusern, sie sind erst eine spätbürgerliche Erfindung. In diesem Raum wurde gemeinsam gegessen, gefeiert, geschlafen und geliebt. Der Beischlaf konnte nicht ungestört in intimer Atmosphäre stattfinden. Die Schamgrenzen waren niedrig, eine Privatsphäre gab es nicht, und sexuelle Scheu war weitestgehend unbekannt.

Kinderarbeit ab dem sechsten Lebensjahr war normal. Oft verließen sie bereits mit 12 Jahren das Haus, weil viele Familien nicht alle Nachkömmlinge ernähren konnten. So waren Englands Straßen voll von wandernden Jungen, die auf der Suche nach einer Ausbildung waren, die auf Märkten und in Städten bettelten oder deren Gangs Englands Landstraßen unsicher machten. Viele dieser heimatlosen und heruntergekommenen Jugendlichen fanden zum ersten Mal unter Gleichgesinnten Zuneigung und Freundschaft. Sie wurden in dieser Subkultur aufgefangen, die kaum soziale Kontakte nach außen zuließ, deren Gruppendynamik sie stärkte, und deren Gesetzen sie sich unterwarfen. Für sie war es durchaus üblich, den ersten sexuellen Kontakt unter gleichaltrigen Kumpels zu finden. Die heterosexuelle Welt war für diese soziale Gruppe schwer erreichbar. Für etliche dieser Jugendlichen blieb die homosexuelle Welt des 17. Jahrhunderts ihre erste Welt und später auch die einzige.

In dieser Zeit waren die Sitten wesentlich lockerer als zur späteren Viktorianischen Zeit. Homosexualität war zum Beispiel vor 350 Jahren bekannt als eine sexuelle Form, die geduldet und nicht bestraft wurde. Sex unter Männern wurde akzeptiert, auch mit Jungen. Das betraf sowohl Analverkehr als auch Masturbation, egal wie viele sich hierzu gesellten. Allerdings stand die Schändung von minderjährigen Mädchen unter Strafe.

Viele der jungen Männer auf Englands Straßen und Märkten gingen zur See. Gerade in dieser Epoche entwickelte sich England zur größten Seenation der Welt. Die jungen Männer hörten von der Freiheit auf den Meeren – fremde Länder lockten. Aber auch die soziale Bindung in einer Gruppe von Seeleuten war für sie attraktiv; denn ein homophiles Leben nur unter Männern bildete bereits an Land ihr soziales Umfeld.

Magisch fühlten sich viele der Jugendlichen von der pulsierenden Hafenstadt London und den anderen Häfen Englands angezogen. Hier hatten sie von den ersten Bukanieren in der Karibik gehört, die Jagd auf spanisches Gold machten und schnell zu unvorstellbarem Reichtum gekommen waren. Jeder Engländer kannte die Geschichte des Freibeuters Francis Drake, der den Spaniern den größten jemals auf See geraubten Schatz abgejagt hatte. Auf der Flucht gelang es Drake, seine Golden Hind als zweites Schiff (nach Magellans Victoria) um die Welt zu segeln, um von seiner Königin Elisabeth I. letztlich geehrt und geadelt zu werden – nachdem er ihr einen ansehnlichen Teil seiner Beute geschenkt hatte. Eine moderne betriebswirtschaftliche Berechnung seines Kapitaleinsatzes gegenüber seinem Erlös ergibt einen Gewinn von zirka 4700 Prozent (in Worten viertausendsiebenhundert)! Verständlich, dass es die chancenlosen Jungen von der Straße auf die Schiffsplanken zog. Sir Francis war ein Held, dem jeder Junge Britanniens zu gerne nacheifern wollte.

Einige stießen direkt zu den Bukanieren, andere musterten erst auf Handelsschiffen an oder wurden auf Kriegsschiffe gepresst. Auch hier herrschte bereits eine geschlossene Männerwelt, allerdings unter harten Gesetzen. „Rum, Bum and the Lash“ („Rum und Schläge auf den Hintern“), hieß es bei der Royal Navy.

Überdrüssig der brutalen Behandlung und des eingeengten Lebens bei der Marine, nahmen viele der jungen Seeleute die erste Möglichkeit wahr, um zu den Männern unter dem Jolly Roger, der Piratenflagge, zu stoßen. Hier lernten sie schnell, dass es nur allzu oft hieß „Rum and Bum“. Einige kannten das: „Rum und Hintern“ entsprach ihrer homosexuellen Tradition.

B. R. Burg schildert ausführlich, dass es im England des 17. Jahrhunderts unterschiedliche Möglichkeiten gab, zur See zu fahren, und so vermutet er, dass heterosexuelle junge Männer sich eher in der Küstenfahrt und auf Fischerbooten verdingten, um immer wieder zu Hause sein zu können. Junggesellen gingen eher auf Ostindien- oder Westindienfahrer. Zur Royal Navy wurde man als einfacher Seemann meist gezwungen. Wer aber in seinem jungen Leben ausschließlich homosexuelle Beziehungen gehabt hatte, suchte und fand eine neue, freie Welt bei den Piraten der Karibik – unter der Flagge des Jolly Roger.

Piraten lebten in einer geschlossenen Männergesellschaft, die sich aus Gründen der eigenen Sicherheit lange versteckt halten musste und meist völlig abgeschieden von der Welt lebte. Oft warteten sie monatelang in einer einsamen Bucht einer Insel, reparierten hier ihre Schiffe. Kein Dorf, keine Stadt lag in ihrer Nähe. Es gab auch keine Aussicht, demnächst in einem belebten Hafen für längere Zeit zu liegen.

Da, wo es Frauen, Kneipen und Amüsement gab, da warteten auf die Piraten ihre Verfolger, Kriegsschiffe oder der Galgen.

Es gab mit den Häfen von New Providence, Bahamas, und Port Royal, Jamaika, Ausnahmen. Hier wurden Bukaniere geduldet, sogar willkommen geheißen, denn sie brachten viel Geld in die Stadt – aber auch viel Unruhe.

Um das Jahr 1675 war für britische Seeleute Port Royal auf Jamaika nach London die größte Lasterhöhle des Königreichs. Westindienfahrer, Besatzungen der Kriegsschiffe, Piraten, ob hetero- oder homosexuell, verprassten hier ihr Vermögen. Erbeutetes spanisches Gold und Silber landete direkt in den Kneipen und bei den Huren, in den sogenannten Punch Houses (wörtliche übersetzt: Stöpsel-Häuser). Bekannte Hafenkneipen hießen: Sign of Bacchus, Three Mariners, Blue Anchor oder Sign of the Mermaid. Hier trank man Brandy oder Rum, gewonnen aus den frisch angepflanzten Zuckerrohrfeldern Jamaikas.

Piraten hatten weitaus mehr Geld als Matrosen der Handelsmarine oder Marinesoldaten der Kriegsmarine. Eine gute atmosphärische Beschreibung gibt Captain Johnsons Piratenbuch von 1724: „Man sah sie mit drei, vier bleichen Frauen, kaum eine war nüchtern, grölend tagsüber durch die Straßen ziehen, meistens mit einem Fiedler vor ihnen. Und wenn ihnen das Geldausgeben zu langsam vorkam, drückten sie es Passanten in die Hand.“ Johnson beschreibt weiter, dass auch Piraten irgendwann vom Sex zu viel hatten, dass sie „...nach sechs Wochen Aufenthalt des Hurens und Saufens überdrüssig wurden“. Damals hieß es, dass mehr Piraten in Bordellen gestorben sein als bei Überfällen. Sicherlich war die Todesursache meist der Alkohol und seine Folgen.

Aus allen Gegenden der Welt kamen Huren nach Jamaika, denn in Port Royal war schnell ein Vermögen zu machen. Um als Hure zu überleben, musste man bei den rauen Gesellen auch Glück haben. Die berühmteste hieß Mary Carleton, bekannter war sie als die deutsche Prinzessin. Sie wurde 1673 gehängt.

Eine kleine Episode aus dieser Zeit ist mehr als ein Fingerzeig, dass mancher Pirat mit Frauen nicht umgehen konnte. In einem der Bordelle von Port Royal legte einer von ihnen 500 Gold-Dublonen auf den Tisch einer Hure, nur um diese nackt zu sehen. Sicherlich ein Indiz dafür, dass er sie nicht begehrte. Vielleicht wollte er nur den Unterschied sehen zu nackten Männern, deren Körper er besser kannte.

Piratenkapitän Henry Morgan war nicht gut auf Frauen zu sprechen, insbesondere nicht auf Huren. Jedes Mal wenn seine Schiffe Port Royal anliefen, beschuldigte er sie, an der Armut seiner Piraten schuld zu sein. Vielleicht waren er und seine homosexuellen Freunde auch von dem heterosexuellen Leben in Port Royal angewidert und sehnten sich danach, wieder zur See zu fahren, zurück zu ihrer homophilen Männerwelt.

Diese geschlossene Männerwelt vergleicht der amerikanische Historiker mit der von Gefangenen in Zuchthäusern. Je nach Art der Studie über das sexuelle Verhalten liegt zum Beispiel in den USA die Zahl von männlichen Insassen, die mit anderen Männern Geschlechtsverkehr betreiben, bei 30 bis 45 Prozent. Gleich den Zuchthausinsassen wurde bei den Piraten der Karibik Homosexualität nicht zu einer sexuellen Alternative neben der heterosexuellen Betätigung. Nein, Homosexualität war bei ihnen die einzige Möglichkeit, sich auf dem Schiff oder bei langen Aufenthalten in verborgenen Buchten sexuell zu betätigen. Homosexualität wurde zur Normalität.

Bei den Piraten der Karibik konnte sich Homosexualität frei entwickeln, ohne dass eine ordnende Gewalt darauf Einfluss nahm; denn kein Gesetzgeber, keine Religion konnte ihnen etwas verbieten: es fehlte die heterosexuelle Dominanz. Keiner verfolgte Piraten wegen ihrer homosexuellen Vorlieben. Viele Bukaniere lebten mit ihren meist von Jugend an homophilen Gewohnheiten in einem neutralen Niemandsland. Gewiss eine Einzigartigkeit in der Sexualgeschichte, die die Piraten jedoch nicht verleitete, sie anderen aufzuzwingen. Die Nur-Männer-Gesellschaft, die die Bukaniere der Karibik aufgebaut und auch über einen längeren Zeitraum erhalten hatten, war eine Reflektion ihrer außergewöhnlichen Situation. Sie nannten sich Brethren of the Coast.

Die Vereinigung der Brüder der Küste gibt es heute noch in vielen Ländern. Inzwischen sind sie ehrenwerte Mitglieder der Gesellschaft, fast alles Segler und ausschließlich Männer. Wie damals die Piraten haben sie alle Spitznamen, und wie damals nehmen sie zu ihren Festen ihre captives (Gefangene) mit, das können die Ehefrauen sein, aber auch ihre Freundinnen.

Piraten lebten anonym; man führte kein Schiffsregister, keine Personalakten, kein Logbuch. Wohl kaum einer hatte seinen Geburtsnamen beibehalten. Schon um sich vor Verfolgungen durch die Behörden zu schützen, nahmen sie Phantasienamen an, erhielten schnell einen Spitznamen. Der bekannteste französische Bukanier-Kapitän hieß Jean-David Nau, genannt wurde er L’Olonnais, nach seiner Geburtsstadt Sable d’Olonne. Viele hatten homoerotische Spitznamen wie der Franzose Tape-cul (Klaps auf den Hintern) oder Captain John Avery, den sie Long Ben nannten, und das nicht wegen seiner Körpergröße.

An Bord eines Schiffes gab es kaum Geheimnisse. Hatten zwei Männer ein sexuelles Verhältnis, dann lief diese Neuigkeit schnell von Mund zu Mund. Was aus heutiger Sicht kaum vorstellbar ist – die Liebe zwischen Männern, fand nicht hinter verschlossenen Türen statt, denn diese gab es auf einem Schiff kaum, die Mannschaft lebte im Orlop, dem großen Schlafraum im Vorschiff. Sicherlich hatte man Verstecke oder die Gunst der Dunkelheit genutzt, aber auf einem Schiff war mehr oder minder immer alles öffentlich. Geheimniskrämerei oder Intimität wurden damals nicht gesucht, weil einfach nicht üblich.

Piraten waren sehr jung. Das Durchschnittsalter lag bei einigen Schiffsbesatzungen bei 28 Jahren. Ein 19-jähriger Pirat wurde zum Beispiel in Cape Coast Castle zum Tode verurteilt; er war noch als Knabe zu dem legendären Piratenkapitän Roberts gestoßen.

Die meisten Piraten waren Junggesellen. Aus einer Studie über anglo-amerikanische Seeräuber der Jahre 1716 und 1726 weiß man, dass von den erfassten 521 nur 23 verheiratet gewesen waren. Als die Piratenschiffe eines Kapitäns Bellamy 1717 vor der Küste von Cape Cod, USA, in einen Sturm gerieten und zerschellten, gab es nur acht Überlebende. Sie wurden verhört und laut ihren Aussagen gab es auf Bellamys Schiffen grundsätzlich nur unverheiratete Männer. Verheiratete wurden nicht gezwungen, sich ihrem Piratenschiff anzuschließen.

Für heterosexuelle Piraten gab es außer den Huren in Port Royal und New Providence kaum Frauen in der Karibik. Denn im 17. Jahrhundert kamen zu den Westindischen Inseln fast ausschließlich Männer, die sich für ein paar Jahre verdingten, um dann als reich – oder wenigstens im damaligen Sinn als wohlhabend –, nach England zurückzureisen. Oder es gab europäische Siedler, die bis auf wenige verheiratete Ausnahmen dasselbe Problem wie heterosexuelle Piraten hatten: sie fanden keine Frauen.

Der männliche Bevölkerungsanteil auf Barbados im Jahr 1635 lag bei 94 Prozent. Auf den englischen Inseln der Antillen (Nevis, Antigua, St. Christopher und Montserat) betrug im Jahr 1678 das Verhältnis Männer zu Frauen 2:1. Zwar schickte Frankreich seinen Siedlern auf der Insel Tortuga (gehört heute zu Haiti) einhundert Huren, damit sie sich mit den Siedlern verehelichten; aber das Experiment wurde nicht wiederholt und galt wohl auch nicht als ein gelungenes Beispiel für die weibliche Besiedlung dieser karibischen Insel.

Blieben den Freibeutern einheimische oder schwarze Frauen. Die ersten waren kaum mehr vorhanden und schwarze Frauen waren Sklavinnen, für die Plantagenbesitzer bezahlt hatten und die demnach nicht „verfügbar“ waren. Von der Insel Nevis ist sogar bekannt, dass Seeleute, die schwarze Sklavinnen begehrten, bestraft wurden.

Anders als nach Nordamerika wanderten so gut wie keine europäischen Familien im 17. Jahrhundert in die Karibik aus. Die Gegend war wegen ständiger Überfälle zu gefährlich, aber noch gravierender war die Angst vor den damals unheilbaren tropischen Krankheiten.