16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Edition Michael Fischer

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2019

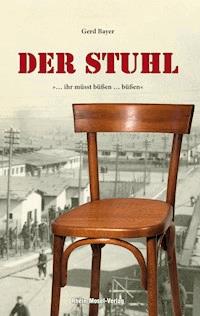

Gerd Bayer reiste als Modefotograf rund um die Welt. Bis er sich entschied, den super bezahlten Traumberuf hinzuschmeißen und lieber jeden Tag um 6:00 Uhr aufzustehen, um Kühe zu melken. Er zog von New York in sein 130-Seelen-Heimatdorf Rüsselhausen zurück, um aus dem konventionellen Milchbetrieb seiner Eltern einen Biobauernhof zu machen. Eine Vision, die viel Überzeugungskraft forderte, anderen und sich selbst gegenüber, für die er sich in alte Strukturen einfinden und sich seiner Familie wieder annähern musste. Kein leichter Weg, aber einer, den Gerd Bayer immer wieder gehen würde.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 251

Ähnliche

Die Ereignisse in diesem Buch sind größtenteils so geschehen, wie hier wiedergegeben. Aus Gründen des Personenschutzes und für den dramatischen Effekt sind jedoch einige Namen und Ereignisse so verfremdet worden, dass die darin handelnden Personen nicht erkennbar sind.

Alle in diesem Buch veröffentlichten Aussagen und Ratschläge wurden vom Autor und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft. Eine Garantie kann jedoch nicht übernommen werden, ebenso ist die Haftung des Autors bzw. des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ausgeschlossen.

Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall aufgrund der schlechten Quellenlage leider nicht möglich gewesen sein, werden wir begründete Ansprüche selbstverständlich erfüllen.

Bei der Verwendung im Unterricht ist auf dieses Buch hinzuweisen.

echtEMF ist eine Marke der Edition Michael Fischer

1. Auflage

Originalausgabe

© 2019 Edition Michael Fischer GmbH, Donnersbergstr. 7, 86859 Igling

Covergestaltung: Yvonne Witzan, Coverfoto: © Carmen Drehr

Bildnachweis: Kapitel „Meine Wanderjahre als Fotograf“: fotografierend auf Schiff mit Sonnenbrille: © Sabine Liewald; fotografierend auf Schiff ohne Sonnenbrille: © Romy Oberender; Kapitel „Ich kann mir Sachen gut vorstellen“: Kühe treiben; Stall ausmisten; auf dem Traktor: © Kris Finn für Maschinenringmagazin; Kapitel „Ich bin Biobauer“: mit Katze 1 & 2; Kühe füttern; sitzend mit Wagyu: © Kris Finn für Maschinenringmagazin; beim Hoffest: © Thomas Jäger; Kapitel „Nachhaltigkeit ist alles, was wir haben“: im Feld; Kühe treiben; Portrait mit weißem T-Shirt; auf Wagyu gelehnt; Kühe füttern: © Kris Finn für Maschinenringmagazin; Hoffest mit Konzert: © Thomas Jäger; Alle anderen: © privat

Layout/Satz: Yvonne Witzan

Herstellung: Anne-Katrin Brode

ISBN 978-3-96093-961-0

www.emf-verlag.de

Inhalt

Vorspann

Ich bin mit meiner Kindheit verbunden

Am richtigen Ort

Dabei sein ist alles

Sommerseite und Winterseite

Zurück zu den Wurzeln

Eine Kindheit wie in Bullerbü

Martin wird der Bauer

Ich kann gut mit Tieren

Schatzsuche und Hüttenbauen

Die Menschen vom Dorf

Ich war ein Spätzünder

Leben auf dem Bauernhof – nicht ganz aus Kindersicht

Ich bin schwul

Schule – ade

Ein anderer Blick aufs Leben

Weg vom Hof

Ein neuer Traum: Fotografie

Meine WanderJahre als Fotograf

Von Süd nach Nord

Übung macht den Meister

Prominenz am Set

Spiel aus Nähe und Distanz

Unter die Haut

Hier wie dort: auf Erfolgskurs

Fremd daheim

Hauptsache hoch hinaus!

Wilde Großstadt

New York, New York

Andere Länder, andere Sitten

Weiter auf dem Weg nach oben

Showbusiness Mode

Wer trägt Prada?

Zwischen den Welten

Die Hochglanz-Fassade bekommt Risse

Thema Nachhaltigkeit

Schicksalsschlag

Abschied von der Fotografie?

Ich kann mir gut Sachen vorstellen

Zeiten des Umbruchs

Zu neuen alten Ufern?

Leben auf dem Lande

Wir alle tragen Verantwortung

Wieder daheim

Schöner wohnen, schöner leben, schöner arbeiten

Schaffe, schaffe, Häusle baue

Es gibt viel zu tun – packen wir’s an!

Ein runder Tisch mit Ecken und Kanten

Wir stellen um auf Bio

Wir brauchen eine gesunde Herde

Die Stadtmaus und die Landmaus

Wollen die mich provozieren?

Geschafft!

Abendstund hat Gold im Mund

Ich bin BioBauer

Neue Rinder für den Martinshof

Zukunft Wagyu

Der großzügige Perfektionist

Landwirt auch auf dem Papier

Aus Problemen lernen

Feste feiern

Ich sag dann mal leise Tschüss ...

Das letzte Mal

Stadt? Land? Flucht!

Zwei Welten werden eine

Die Welt kommt auf den Martinshof

Nachhaltigkeit ist alles, was wir haben

Landwirtschaft ist ...

Die verschiedenen Seiten der Wahrheit

Macht und Möglichkeiten der Verbraucher

Scheunen- und Hoftore auf!

Der andere Weg

Zukunftsmusik und der Klang der Gegenwart

Rot, rot, rot sind alle meine Farben

Bin ich Bauer?

Das nächste Hoffest kommt gewiss

Wahnsinn!

Von beiden Welten das Beste

Abspann

Vorspann

Es stimmt schon – meine Geschichte klingt wie aus einem Film: Bauernsohn will raus aus der Enge des Dorfes, in die weite Welt hinein. Er schnürt sein Ränzel, packt den Fotoapparat ein, befreit sich aus der Spießigkeit des Landlebens, der Kontrolle durch die Nachbarn, weil hier ja jeder jeden kennt. Er sprengt die Fesseln, entflieht einer vorgeschriebenen Zukunft und versucht in der Großstadt sein Glück. Er lässt sich zum Fotografen ausbilden, landet in der Modefotografie, jettet zwischen Hamburg und New York hin und her und sowieso quer durch die Welt: heute die Malediven, morgen Thailand, Buenos Aires oder Stockholm. Er trifft die Schönen, Reichen und Berühmten, ist bei den großen Shows dabei, schießt Foto um Foto, die es dann auf die Cover der großen Modezeitschriften schaffen. Er wird selbst reich und berühmt und lebt glücklich bis an sein Lebensende …

Aber so war es nicht. Sonst wäre ich ja nicht zurückgekehrt. Ich stellte mir im Laufe der Jahre immer öfter die Frage: In welcher Welt möchte ich leben? Und: Was kann ich dafür tun, dass die Welt mehr so ist, wie ich sie mir wünsche – meine eigene kleine Welt genauso wie die große?

Wenn wir heute etwas wirklich brauchen, dann eine ganz neu gedachte Landwirtschaft und ein ganz neu gedachtes Konsumverhalten. Wir brauchen einen respektvollen Umgang mit der Natur und mit Ressourcen. Und wir brauchen einen anderen, einen respektvolleren Blick auf die Landwirtschaft selbst: auf das Land und auf die Menschen, die es bewirtschaften.

Wir alle reden von Renaturierung, Artenvielfalt, von Wiederverwertbarkeit und Nachhaltigkeit – aber was steht hinter diesen Schlagworten? Wie lassen sie sich umsetzen?

Das wollte ich herausfinden.

Ich wollte etwas verändern.

Ich möchte zeigen, was wir Landwirte tun.

Und ich möchte andere Menschen mit meinem Tun anstecken.

Dies ist meine Geschichte.

Ich bin mit meiner Kindheit verbunden

Am richtigen Ort

Ich schlendere durch die Straßen von New York, mein Handy klingelt. Benny, ein Kollege, den ich noch aus meiner Hamburger Zeit als Fotoassistent kenne, ist dran: „Hast du nächste Woche schon was vor?“, fragt er.

„Nicht wirklich, das heißt ...“

„Gut so! Dann hast du jetzt einen Job: ein Shooting mit Annie Leibovitz.“

Ich sage erst mal gar nichts, merke nur, wie sich auf meinem Gesicht ein Grinsen breit macht. Als ich nach New York gezogen bin, war mein Traum, in der internationalen Fotografie Fuß zu fassen. Da hilft es natürlich enorm, wenn man bei einem der fünf großen New Yorker Modefotografen arbeiten kann. Annie Leibovitz ist eine dieser Big Five. Mit dem Anruf von Benny geht ein Wunsch in Erfüllung: Ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort, der Sprung über den Ozean hat sich gelohnt.

Ich kann mich gerade noch beherrschen, nicht vor lauter Übermut den Bordstein entlangzuhüpfen. Eine Frau auf der anderen Straßenseite sieht mich, sie strahlt mich an: „Hey! I love your look!“, ruft sie mir zu. Und ich? Ich liebe in diesem Moment die Stadt und mein Leben.

Das ist so typisch für New York: Wenn deine Ausstrahlung stimmt, strahlt die Stadt zurück. Wildfremde Leute spiegeln dir, wie du wirkst, machen Komplimente, sind offen. So etwas würde dir in Deutschland nie passieren.

Und nun also Annie Leibovitz – eine meiner großen Vorbilder. Was sie macht, ist Fotokunst. Wer sich für Porträtfotografie interessiert, kommt an ihr nicht vorbei. In diesen wenigen Sekunden schießt mir durch den Kopf, dass ich ihre Bilder so viel länger kenne als ihren Namen. Schon vor vielen Jahren, als ich noch zu Hause gelebt habe, habe ich in meinem Zimmer in Rüsselhausen ihre Porträtfotos an die Wände gepinnt – ohne zu wissen, wer sie gemacht hat, wer die Fotografin ist und wie berühmt sie ist.

Ich habe die Bilder aufgehängt, weil sie mir besonders gut gefallen haben. Damals war das reine Intuition – heute weiß ich, warum Annie Leibovitz eine meiner Heldinnen der Fotografie ist. Die Ausstrahlung ihrer Fotos hat wenig mit Effekten zu tun, dafür umso mehr mit Atmosphäre und Emotion. Für sie arbeiten zu dürfen, ist ein großer Schritt Richtung Erfolg. Wer das schafft, der klettert auf der Karriereleiter schnell weiter nach oben. Dann warten die nächsten Anfragen und Aufträge. Jetzt stehen mir die Türen offen.

„Gerd? Bist du noch dran?“

„Ich ... Ja! Klar! Warte mal ... Bist du dir sicher? Wenn das stimmt, dann ...“, stottere ich.

Benny lacht: „Ja, absolut! Aber freu dich nicht zu früh, du bist als fünfter Assistent eingeteilt.“

Fünfter Assistent – das ist der, der das Equipment ins Auto lädt und herumfährt, der die Technik fürs Shooting aufbaut.

Ich bin der, dessen Namen Annie Leibovitz nicht kennt und dessen Gesicht sie wahrscheinlich ziemlich schnell wieder vergessen haben wird. Doch das ist mir egal. Hauptsache: Ich bin dabei.

Dabei sein ist alles

Ein paar Tage später, im Herbst 2010, fahren wir nach Bedford im Bundesstaat New York. Unser Auftrag: den Designer Ralph Lauren mit seiner Frau und den Kindern auf ihrem Anwesen zu fotografieren. Das Haus liegt im Grünen, der Garten ist wunderschön angelegt, die Hecken sind akkurat gestutzt, die Wege geharkt, französisches Flair, ein bisschen wie in der Normandie oder in der Bretagne – hier blüht Europa! Der Garten: französisch, das Haus wie ein englisches Cottage, Efeu klettert die Mauern hoch. Drinnen ist ein Büfett aufgebaut, die Kinder daddeln auf ihren Handys, sie sind freundlich, interessieren sich aber nicht sonderlich für uns. Kein Wunder: Für sie ist das Routine – für mich nicht.

Die Stylisten wuseln rum, die Hair- und Make-up-Leute, die, die fürs Catering zuständig sind und die gesamte Fotocrew, es ist ein wildes Durcheinander, aber jeder weiß genau, was er oder sie zu tun hat. Einer davon bin ich. Der erste Assistent macht Ansagen. Wir versammeln uns um ihn, bekommen eine genaue Einweisung, wer wofür zuständig ist. Ich fahre den Bus, muss als Erstes umparken und bin so aufgeregt, dass ich vergesse, den Laptop zuzuklappen und vom Sitz zu räumen. Prompt fliegt er in der Kurve runter. Benny rollt mit den Augen. Als Neuer am Set sollte ich mir solche Pannen nicht erlauben, schließlich fällt das auch auf Benny zurück. Zum Glück ist der Laptop heil geblieben – den ersten Patzer habe ich überstanden.

„Jungs, eins müsst ihr wissen“, fährt der erste Assistent ein paar Minuten später fort, „heute geht es nicht um Kunst, sondern um ein Familienporträt.“

„Wahnsinn“, denke ich. „Sie buchen Annie für ein privates Foto.“

Aber was ist schon privat, wenn man ein erfolgreiches Modelabel führt und mit seinem Namen und Style dafür steht.

Wahrscheinlich geht das Bild später in alle Presse-Aussendungen, trotzdem – würde es sich um eine offizielle Kampagne handeln, würde ein solches Shooting um die 100.000 Euro kosten.

Heute sind wir eine Gruppe von 15 Leuten, das sind nicht besonders viele. Es wird eine einzige Einstellung geben, das bedeutet: nur ein Outfit, nur eine Location. Alles wird auf diese eine Aufnahme eingestellt. Einer kümmert sich um die Kamera, einer ums Licht, das Ganze ist überschaubar, unkomplizierter als sonst, aber die Spielregeln sind die gleichen wie bei großen Shootings. Auch Benny schärft mir noch mal ein: „Was auch immer passiert – du darfst Annie auf gar keinen Fall direkt ansprechen. Wenn du eine Frage hast, wendest du dich an mich, niemals an sie!“

Ich soll also immer verfügbar sein, aber bitte unsichtbar.

Die Assistenten verständigen sich untereinander über Blickkontakt. Wenn Annie Leibovitz etwas braucht, spricht sie mit dem ersten Assistenten, der wendet sich an den zweiten, der gibt es weiter an den dritten – und immer so weiter. Dann kommt das Gewünschte über den umgekehrten Weg zu Annie Leibovitz zurück. In dem Fall ergibt es Sinn: Bei Porträts will man ein intimes Setting, da soll nicht viel und vor allem nicht laut geredet oder gar rumgebrüllt werden und es sollen auch nicht so viele Leute rumstehen. Es wäre schließlich auch für das Model blöd, wenn bei der Aufnahme dreißig Augenpaare zuschauen. Darum also: stille Post für entspannte Stimmung!

Entsprechend bekomme ich nicht allzu viel mit, mein Platz ist hinter einem Aufheller, der zur Reflektion des Lichts aufgestellt worden ist. Ralph Lauren und seine Frau Ricky sind viel unkomplizierter, als ich mir das vorgestellt habe. Sie sind auf angenehme Art normal, ihre Klamotten ebenfalls.

Annie Leibowitz steht hinter der Kamera. Sie positioniert die Familie. Auch das ist eher unspektakulär. Sie fotografiert draußen im Garten, mit Blick ins Tal, sie lässt die Szene nicht großartig ausleuchten. Die richtige Belichtung wird im Anschluss, bei der Postproduktion, erledigt.

Während sie die Aufnahmen macht, wartet die Crew im Garten.

Im Park, am Hang, ist auf der linken Seite aus Natursteinen eine halbrunde Terrasse gemauert. Sehr schön ist das. Während einer Pause setze ich mich auf die Mauer und gucke in die Landschaft. Plötzlich kommt Annie Leibowitz dazu. Wir sind nur zu zweit, sitzen einander gegenüber, ihre Kamera liegt auf ihrem Schoß, ich sehe, dass sie abdrückt. Hat sie gerade einen Schnappschuss aus der Hüfte geschossen? Das Natürlichste der Welt wäre jetzt, darüber ins Gespräch zu kommen. Sowieso möchte ich sie so gern so viel fragen – zum Beispiel, ob sie zu Beginn ihrer Karriere gedacht hätte, einmal hier zu landen? Schließlich ist sie Künstlerin. Gerade aber fotografiert sie ein Familienporträt. Weil Kunst und Kommerz eben auch hier nah beieinanderliegen? Hat sie sich das so vorgestellt?

Aber ich soll ja meinen Mund halten. Also schweige ich, werfe nur mal einen kurzen, heimlichen Blick.

Es ist ein seltener Moment der Stille in dem ganzen Getriebe. Annie Leibovitz sieht müde aus. Sie sagt: „Schöner Ausblick.“ Stimmt.

Und jetzt? Soll ich darauf antworten? Ich höre mich einfach nur „Ja“ sagen und denke: Wie schade, dass ich mir gerade selbst so im Wege stehe. Ich traue mich nicht, mehr zu sagen oder ihr eine andere Frage zu stellen – also das zu tun, was man landläufig Unterhaltung nennt. Wahrscheinlich komme ich ziemlich unhöflich rüber, dabei bin ich nur verunsichert.

Was für eine aufgebauschte Situation. Natürlich hat diese Frau unfassbar viel geleistet, natürlich lastet auf ihr ein enormer Druck, natürlich muss man sie abschirmen gegen das ganze Gequatsche der Kunden – aber dieses Getue? Auch Annie Leibovitz ist schließlich nur ein Mensch. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Und trotzdem ändert es nichts an meiner Euphorie in diesem Augenblick.

Auf der Rückfahrt macht sich erst recht Erleichterung breit: Alles ist gut gegangen. Ich habe meinen ersten Job bei Annie Leibovitz gemeistert und habe sogar ein Wort mit ihr gewechselt. Eins, immerhin! Ich sitze hinterm Steuer und merke, wie wieder ein Grinsen über mein Gesicht zieht.

Sommerseite und Winterseite

Zehn Jahre später: Das kleine Eisentor quietscht, als ich es aufdrücke – dann stehe ich auf dem Friedhof von Rüsselhausen. Er liegt am Hang, auf der Sommerseite. Friedlich ist es an diesem Ort. Im Frühjahr zwitschern die Vögel, ansonsten ist es ganz still. Es scheint, als sei die Zeit stehen geblieben.

Über den Aschbach hinweg, der sich malerisch durchs Tal schlängelt, schaue ich auf unseren Bauernhof, den Martinshof. Früher bauten die Leute ihre Höfe auf die schattigere Seite, eine Handvoll Häuser waren das damals. Groß ist Rüsselhausen an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern auch heute nicht. Um die 130 Leute leben hier.

Die wunderschöne, alte kleine Dorfkirche erzählt von vergangenen Zeiten. Die Windräder, die in Zweier- und Dreiergruppen den Horizont säumen, erzählen von heute. Auch die Biogas-Anlage mit ihrem ununterbrochen dröhnenden Motor ist Zeugin unserer Zeit. Und natürlich das Neubaugebiet, das inzwischen die Sommerseite hochwächst.

Als alle Bewohner des Dorfes Bauern waren – bis auf den Dorflehrer – wäre niemand auf die Idee gekommen, das sonnenbeschienene Land zu bebauen. Das sollte Nutzfläche sein. Nicht dafür da, dass die Menschen dort wohnen, sondern dafür da, die Menschen zu ernähren. Bis vor hundert Jahren wuchs hier noch Wein. Deshalb liegt der alte Dorfkern im Tal und auf der Winterseite, gegenüber vom Friedhof.

Hier sind meine Großeltern begraben. Auf das Grab habe ich Blumen gepflanzt, die bei uns auf dem Hof wachsen: Tulpen, Primeln, ein Fingerhut, Akelei, eine Rose, eine Fetthenne, Lungenkraut, das als einer der ersten Boten des Frühling besonders hübsch ist. Alles, was meine Oma daheim jeden Tag vor Augen hatte und was sie so liebte, soll sie nun auf dem Friedhof umgeben. Was sie wohl gefühlt haben mag, wenn es nach den langen, dunklen Wintern endlich wieder Frühling wurde und sich vor unserem Haus diese Pflanzen durch die noch kalte Erde an die Oberfläche kämpften?

Manchmal sprechen mich nun die Älteren aus dem Dorf auf das Grab an: „Da gehört mal wieder Unkraut gejätet. Ich würde es ja für dich machen, aber ich weiß nie, was bei dir Unkraut ist und was nicht.“

Oder sie sagen: „Das ist inzwischen alles viel zu hochgewachsen! Man kann ja die Namen auf dem Stein gar nicht mehr lesen.“

„Na ja“, denke ich dann, „du weißt doch, wer da liegt.“ Aber ich sage nichts. Denn so ist das auf dem Land: Jeder kennt jeden, alles wird kommentiert, andererseits wird auch an allem Anteil genommen und, wenn man Glück hat, mit angepackt.

Und dann ist da die Sache mit der Friedhofsmauer – die ist wie ein Sinnbild: Die alte Mauer, die vor Generationen aufgeschichtet wurde – das war eine Wahnsinnsmühe, die ganzen Steine ranzuschaffen – ist heute ziemlich verfallen, von Efeu überwuchert. Irgendwann hieß es: Da muss eine neue Mauer her. Also wurde eine gebaut, aus Natursteinen, gar nicht übel, aber ich hätte es besser gefunden, die alte Mauer freizulegen und wiederaufzubauen. Das ist meine Vorstellung von Wertschätzung und Nachhaltigkeit: das Alte, sooft es geht, zu bewahren und weiterzuverwenden. Darin liegt eine große Kreativität.

Zurück zu den Wurzeln

Wenn ich den Friedhof verlasse, mich rechts halte und den Weg durch die Wiesen einschlage, die früher alle von alten Steinriegeln eingefasst waren, denke ich wieder voller Respekt an die Menschen vor uns. Was die geknechtet haben, damit es so aussieht, wie es jetzt aussieht.

Es war die Landwirtschaft, die die ganze Artenvielfalt, die hier entstand, überhaupt erst ermöglichte. Heute müssen wir uns das mühsam zurückerobern. Wir haben uns viel zu weit von sinnvollen Kreisläufen entfernt.

Nehmen wir zum Beispiel die Hecken, die früher die Felder und Wiesen säumten. Sie waren Brutstätten für Vögel, Lebensraum für Igel und andere kleine Tiere, für Schlangen, für Reptilien. Die Hecken wurden nach und nach vielfach entfernt – warum? Damit man mit dem Traktor besser auf die Felder und beim Arbeiten schneller vorankommt, denn auch in der Landwirtschaft ist Zeit immer teurer.

Da müssen wir hinschauen und umdenken. Aspekte der Renaturierung und Artenvielfalt bestimmen heute meine Arbeit als Biobauer. Bei uns, im Hohenlohischen, ist die Welt bis auf kleinere Ausnahmen noch in Ordnung. Umso wichtiger ist es mir, diesen Zustand zu erhalten, damit es uns eben eines Tages nicht so geht wie Landstrichen in Brandenburg, wo durch die großen Flächen der Monokulturen jegliche Artenvielfalt verloren geht.

Ein möglicher Schritt wird sein, die Lebensräume, wie sie sich an den Hängen und im Tal wie von selbst ergeben, weil wir da nicht mit großen Maschinen arbeiten, auch auf den Feldern auf der Höhe zu etablieren. In den letzten Jahrzehnten wurden die Parzellen immer größer. Für meinen Geschmack fehlt es dort an Landschaftselementen. Wenn ein alter Baum es geschafft hat, sich auf einem Feld zu halten und nicht abgeholzt wurde, ist das schon bemerkenswert. An den Längsseiten der Äcker und Felder wäre Platz für Hecken und Wiesenstreifen. Für den Traktor lässt man einfach ein Stückchen zum Wenden frei. Dann bleiben auch die Bienen.

Wie schon gesagt, ist unsere Region noch nicht so betroffen und so ausgestorben wie etwa Brandenburg, aber auch wir müssen unbedingt die Notbremse ziehen. Hecken müssen nicht mannshoch wachsen, aber wir brauchen sie. Und sie machen die Landschaft schöner.

Ich liebe diesen Flecken Erde! Wir sind hier mitten im Hohenlohischen. Ganz in der Nähe liegt Rothenburg ob der Tauber, ein mittelalterliches Städtchen, das Tausende von Touristen anlockt. Es ist umgeben von einer der wenigen komplett intakten Stadtmauern, auf der man um die ganze Altstadt herum spazieren kann. Der alte Marktplatz: eine Fachwerkidylle. Die Stadtkirche ist frisch abgestrahlt, der helle Sandstein erscheint in neuem Glanz. Jedes Mal beeindruckt mich auch hier das Können der alten Handwerker, das dort überall zu sehen ist. Allein die Fensterrahmen, die Türen und Türstöcke! Oder die metallenen Schilder und schmiedeeisernen Zäune und Tore – daran kann ich mich nicht sattsehen. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich nur altes Zeug gut finde. Es ist eher so, dass ich gutes Handwerk und gutes modernes Design besonders schätze.

Ich möchte nicht in einem Museum leben. Ich mag es aber nicht, wenn Altes, Erhaltenswertes abgerissen wird, um an der Stelle irgendeinen 08/15-Neubau hochzuziehen. Meistens trifft es die kleinen Bauernhäuser, die unscheinbar in den Dörfern stehen. Sie sind oft zu klein für den heutigen Anspruch einer Familie. Aber gerade sie sollten erhalten bleiben. Nicht nur Rathäuser, Kirchen und Schlösser. Die kleinen Bauern der Region haben schließlich hart dafür gearbeitet, sie bauen zu können.

Genauso sehe ich es mit Möbeln. Billigkram aus dem Discounter, von dem man weiß, dass er nach kurzer Lebensdauer auf dem Sperrmüll landet, hat einfach keinen Sinn.

Es war zwar eher selten, aber ab und an kam es doch vor, dass wir mit der Familie nach Rothenburg fuhren. Dann gab es Eis für uns Kinder und Kaffee und Kuchen für die Großen. Eingenebelt vom Zigarettenqualm meines Vaters war die Fahrt vom Hof in die Stadt in meiner Erinnerung eine halbe Weltreise.

Dass ich eines Tages wirklich in die weite Welt reisen würde, ahnte ich nicht und zu der Zeit träumte ich auch nicht davon. Ich hatte ja alles, was man braucht, um als Kind glücklich zu sein.

Eine Kindheit wie in Bullerbü

Es ist Spätsommer. Ich bin sieben, acht Jahre alt. Mein älterer Bruder Martin, meine jüngere Schwester Carmen und ich spielen Fangen auf dem Hof. Unser Hof liegt am Ortsrand des Dorfes, vorne das Haus, direkt daran gebaut die Scheune. Durch verwinkelte, alte Ställe kommt man in den Kuhstall mit Melkstand und Melkmaschinen. Seit unser Hof im Jahre 1886 erbaut wurde, hat jede Generation erweitert und renoviert.

Vom Stall geht es auf die Weiden, den Hang hoch ziehen sich die Obstbaumwiesen.

Unsere Mutter Ilse drückt mir einen Korb in die Hand: „Gerd! Komm! Ihr müsst noch Äpfel auflesen! Eine Stunde, dann kannst du auch wieder spielen.“ Ich hab keine Lust und quengele rum: „Warum immer ich?!“

„Jammer nicht so viel“, sagt meine Mutter. „Martin und Carmen machen ja auch mit.“

Bestimmt kommt gleich wieder ihr Lieblingssatz: „Viele Hände, schnelles Ende.“ Wetten? Na bitte, da ist er schon.

Also nehme ich meinen Korb und stapfe die Wiese hinterm Kuhstall hoch. Dort wartet schon unser Knecht Siegfried mit Körben und Säcken auf uns. Vor ihm hab ich verdammt viel Respekt. Er hat Hände wie Baggerschaufeln, von ihm fängt man sich lieber keine ein. Die anderen Kinder haben manchmal sogar Schiss vor ihm. Dabei ist er ein harmloser Typ, ein netter Kerl, und für jeden Spaß zu haben. Wir schütten die Äpfel in die Körbe und er schleppt sie den steilen Hang hinunter zum Traktor, denn das kann nur er, mit seinen Bärenkräften.

Nach einer Stunde tut mir der Rücken weh, ich bin froh, dass mich von den rumsurrenden Wespen keine gestochen hat. Carmen hat in der gleichen Zeit doppelt so viele Körbe gefüllt. Für jeden Korb bekommen wir zehn Pfennig, das motiviert uns natürlich. Trotzdem bin ich wie immer der Langsamste.

„Ich war viel schneller als der Gerd“, sagt Carmen prompt. „Kriegst zehn Pfennig extra“, verspricht ihr unsere Mutter.

Und Martin feixt, weil ich mal wieder verloren habe.

„Darf ich jetzt endlich zu meinen Freunden?“ Ich trete von einem Bein auf das andere.

„Na gut, geh schon.“ Meine Mutter lächelt. „Aber denk dran: Zum Abendessen musst du zurück sein.“

Also flitze ich los, ehe sie es sich anders überlegt und ihr womöglich noch etwas einfällt, das ich gerade jetzt dringend erledigen sollte.

Draußen warten die anderen, zehn bis 15 Kinder sind wir meistens. Wir müssen nur zum Hof raus, die Straße hoch, schon sind wir im Wald. Mal bauen wir uns Höhlen und Lager, mal spielen wir Räuber und Gendarm oder Cowboy und Indianer. Am liebsten spiele ich in der Dämmerung Verstecken, wenn die letzte Hitze des Spätsommertags noch von den Mauern und der Straße strahlt, es im Wald deutlich kühler ist und die Schatten schon länger werden, bis sie das letzte Licht zwischen den Baumstämmen vertreiben. Schummrig und schön unheimlich!

Das Jahr gibt nicht nur der Natur den Rhythmus vor, sondern auch uns Kindern die Spiele. Im Sommer: Baden im Bach, im Herbst, wenn es früher dunkel wird: Verstecken, und im Winter Schlitten fahren. So einfach ist das.

Jetzt ist Sommer und wir spielen Räuber und Gendarm. Natürlich sind die Älteren immer die Räuber, aber in ein paar Jahren kann ich mich dann auch heimlich anschleichen. Später zeigen die Großen uns, wie man dünne Stämme so in den Boden rammt, dass sie ein Blätterdach tragen können. Wir schaffen Zweige ran und stopfen damit die Zwischenräume aus.

Paul, einer von den Großen, Coolen, sagt: „Gib mir mal die Streichhölzer!“

Dann wird es aufregend, denn was wir jetzt tun, darf keiner der Erwachsenen je erfahren: Wir zünden mitten im Wald ein kleines Feuerchen an.

Natürlich dauert es auch nicht lange, bis sich der Erste ein Stück Lehnenschnur, wie wir die gemeine Waldrebe nennen, abbricht, anzündet und daran zieht wie an einer Zigarette. Die Kletterpflanze ist im Inneren hohl, wenn man an einem brennenden Stück zieht, glüht es vorne und man inhaliert den Rauch.

Wir stromern zurück Richtung Dorf. Inzwischen liegt das Tal still und friedlich in der Dämmerung, unten plätschert der Bach. An der alten Steinbrücke bleibe ich stehen und lasse ein Stöckchen zu Wasser. Zuerst verfängt es sich in angeschwemmten Ästen, dann entdecke ich es wieder und renne am Ufer entlang, bis das Wasser es verschluckt hat.

Wir haben mal wieder die Zeit vergessen. Martin wird ganz hektisch: Wenn er zu spät zurückkommt, gibt’s Ärger. Ich schlendere betont langsam und schön demonstrativ ein Stück im noch spätsommerwarmen Gras am Ufer entlang, während die anderen losstieben. Ha! Wenigstens kann ich mich noch mal verdünnisieren.

Als schließlich auch ich den Heimweg antrete, kommt mir Siegfried entgegen. Seit ich denken kann, arbeitet er bei uns und sitzt mit am Tisch. Jetzt hat er die Schubkarre vollgeladen und bringt die ganze Kuhscheiße zum Misthaufen.

Siegfried ist geistig zurückgeblieben. Warum, weiß niemand so genau. Er kam als Kind in ein Heim, hat sich dann mit 14 Jahren bei einem Bauern als Knecht verdingt und landete schließlich bei uns.

Wenn er nach einem der Dorffeste mal wieder sturzbesoffen vor der Tür liegt, ist klar, dass meine Eltern sich um ihn kümmern und ihn zum Arzt bringen. Einmal sagte der: „Siegfried, wenn du jetzt nicht aufhörst zu saufen, bist du morgen tot.“

Das nahm Siegfried wörtlich. Von einem Tag auf den anderen trank er keinen Tropfen Alkohol mehr.

Bis heute hat Siegfried sein Zimmer bei uns auf dem Hof. Er ist jetzt Mitte achtzig. Er gehört zur Familie. Denn so ist das auf dem Land: Jeder hat seinen Platz.

Martin wird der Bauer

Das gilt auch für die Zukunft des Martinshofes. Von Anfang an stand fest: Der erstgeborene Sohn erbt den Hof. Das wusste Martin, für meine Familie war es in Stein gemeißelt. Damit waren die Rollen klar verteilt, wobei ich nicht weiß, ob Martin sich von Anfang an mehr für die Landwirtschaft interessierte oder ob man ihn einfach mehr integrierte. Jedenfalls nahm mein Opa ihn immer im Traktor mit aufs Feld, als Martin noch ein Zwerg war.

Schon als kleiner Junge ging er an der Hand meines Großvaters auf die Wiesen raus und mit in den Stall. Ich stelle mir vor, dass unser Großvater ihm alles erzählte und erklärte, was er später als Bauer mal wissen muss: Wie sind bei uns die Böden beschaffen? Wann muss der Acker gepflügt werden, wann wird gesät, wann geerntet? Wann klaubt man die Steine vom Feld, damit die Maschinen nicht kaputt gehen, wenn sie über die Äcker rumpeln? Was sind gute, was sind schlechte Kräuter, also Unkraut? Wie bekomme ich einen guten Boden? Woran erkennt man, ob eine Kuh gesund ist? Ob sie trächtig ist?

Dieses Wissen wird von Generation zu Generation weitergegeben. Ich hätte es wahrscheinlich genauso mitbekommen können, aber ich ging viel lieber raus zum Spielen. Außerdem drückte ich mich vor der Arbeit, wo es nur ging. Übrigens: ohne jede Konsequenz. Ausgeschimpft wurde ich nicht. So war ich eben!

Bis heute fällt es mir dafür schwer, die Getreidearten zu bestimmen. Da muss ich im Gegensatz zu Martin genau hinschauen. Der war auch schon immer der Schrauber in der Familie, frisierte Mofas und reparierte die Maschinen. Dass er später Schlachter lernte, passt genauso ins Bild des Zupackers. Mein Bruder war eben der Bauer und sollte den Martinshof übernehmen. Für mich hingegen galt: Bauer würde ich nie werden! Und das wollte ich auch nicht.

Damals konnte ja kein Mensch ahnen, dass alles einmal ganz anders kommen würde, dass ich für mich und wir als Familie gezwungen wären, alle Zukunftsplanungen über den Haufen zu werfen, die Karten neu zu mischen, die Rollen anders zu verteilen.

Ich kann gut mit Tieren

Immer schon habe ich es geliebt, im Stall zu spielen und die Kälber zu versorgen. „Der Gerd hat ein Händchen für die Tiere“, bestätigte sogar mein Großvater, der sonst eher geizig mit Lob war.

Natürlich mussten wir auf dem Hof mit anpacken. Es war aber nicht so, dass wir ständig eingespannt wurden – nur bei den Arbeiten, bei denen jede Mithilfe notwendig war. Der Klassiker des Landwirt-Kindes: Die anderen Kinder gehen im Sommer an den See, während wir bei der Heuernte helfen. Und im März ging es nach den ersten langen, warmen Tagen raus aufs Feld. Da wurde einfach jede Hand gebraucht! Auch beim Steinesammeln, eine der blödesten und langweiligsten Arbeiten, die anfiel, nachdem der Boden bearbeitet und ausgesät worden war. Die Steine, die dabei nach oben befördert wurden, mussten vom Feld gesammelt werden, um die Erntemaschinen zu schonen. „Wir sind eben steinreich“, witzelten meine Eltern, was die Arbeit nicht leichter machte. Manchmal hatte ich Glück und ein paar Freunde halfen mit. Dass die das freiwillig machten! Aber so konnten wir hinterher noch eine Runde kicken.

Trotzdem. Ich hasste das Steinesammeln. Einmal warf ich vor lauter Wut die Steine mit solcher Wucht auf den Anhänger, dass einer drüberflog – und meine Mutter am Kopf traf. Zum Glück passierte nichts, aber es tat mir natürlich sehr leid.

Und doch war der Frühsommer meine Lieblingsjahreszeit. Er ist es bis heute geblieben. Mitte Mai ist es am schönsten, alles ist grün. Wir Kinder waren Kinder und durften das auch sein. Wir schipperten durch den Bach, bauten Staudämme und fingen Forellen mit bloßen Händen. Ein paar von uns spürten die auf, die sich am Ufer versteckten, die anderen pirschten sich vorsichtig an, strichen mit den Händen ganz langsam von vorne und von hinten die Forellenbäuche entlang und dann – zack – hoben wir sie aus dem Wasser. Gefangen!