Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Alle Internierten sprachen nicht gerne über die Zeit ihrer Inhaftierung. Deshalb ist es ein guter Zufall, die schriftlichen Zeugnisse einiger Inhaftierter einsehen zu können. Der 'Eisenbahner', der 'Gelehrte' und der 'Amtsbürgermeister' haben unterschiedlich viel geschrieben. Besonders 'ertragreich' sind die Dokumente des Gelehrten und des Amtsbürgermeisters. Zunächst sind von allen die offiziellen Schreiben vorhanden. Also von der Inhaftierung bis zur Entlassung, ferner die ausgefüllten Fragebögen, persönliche Notizen und Briefe. Die Briefe des Amtsbürgermeisters füllen drei dicke Ordner. Ergreifend die Gedichte von C. F. Rudloff. Wir erfahren viel über die Zustände in den Haftanstalten: Nagelsgassenbunker, Idar-Oberstein, Diez und Siershahn. Wir werden auch mit den Folgen für die Familien konfrontiert. So viel Material ist selten zu finden. Ihr Wert ist schwer abzuschätzen. Wichtig ist, dass hier Betroffene schreiben, nicht aus dritter Hand spekuliert wird. 'Der Stuhl' soll ein Stück Vergangenheitsbewältigung leisten, einer Zeit, die sonst etwas zu kurz kommt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 144

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

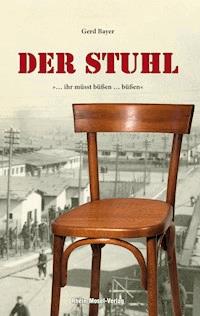

© 2012 eBook-Ausgabe 2012 Rhein-Mosel-Verlag Brandenburg 17, D-56856 Zell/Mosel Telefon 06542-5151 Fax 06542-61158 Alle Rechte vorbehalten ISBN 978-3-89801-819-7 Ausstattung: Cornelia Czerny Korrektorat: Gabriele Korn-Steinmetz Umschlagfotos: Thonet Stuhl Nr. A383/A. Houben Lager Diez Stalag XII A/Original im Stadtarchiv Diez Druck: AALEXX Buchproduktion GmbH

Gerd Bayer

Der Stuhl

»… ihr müsst büßen … büßen«

RHEIN-MOSEL-VERLAG

***

Vorwort

Wie glücklich müssten wir eigentlich sein! Fast siebzig Jahre leben wir in einer Demokratie. Für die Diktatur des Dritten Reiches haben wir wohl büßen müssen: materiell und ideell. Aber mehr beiläufig. Unsere Eltern und Großeltern hatten die schwerste Last zu tragen. Vor allem den Weltkrieg und die Nachkriegszeit. Von Begeisterung war da nichts mehr zu spüren. Von Mühen, Sorgen und Verletzungen war der Alltag geprägt.

Nicht nur ein paar Verrückte, eine ganze Gesellschaft wurde mehr oder weniger zum Komplizen eines verbrecherischen Systems. Die Väter wurden hart bestraft, nicht zuletzt mit Verachtung. Das kann einen wütend machen. Denn wir haben ja erlebt, wie die Väter mühsam die Existenzgrundlage für die meist großen Familien herbeibrachten. Kriminelle waren unsere Väter nicht. Aber nicht anders erging es ihnen, als sie »gesäubert« wurden. Eindeutige Demokraten hat man damit nicht herangezogen, auch wenn das das Ziel der Sieger war. Dass die Entnazifizierung auch die Familien traf, ist ein trauriges Kapitel unserer Geschichte. Frauen und Kinder mussten für etwas büßen, das sie nicht zu verantworten hatten. Diesem Thema geht »Der Stuhl« nach. Man könnte aus der Geschichte lernen. Tut es aber nicht. Eigentlich schade!

Der Stuhl

Bei der Auflösung einer Wohnung in Moselweiß stellte sich heraus, dass niemand etwas von der Einrichtung haben wollte. Nicht einmal karitative Organisationen wollten Stücke des meist handgearbeiteten Mobiliars. Dabei hätte man mit der kompletten Zimmereinrichtung eine ganze Wohnung ausstatten können. Also wanderte alles in einen Container, dessen Abtransport noch einen höheren Geldbetrag verschlang.

Bei der Aktion fiel ein Stuhl auf, dessen Entsorgung unbedingt vermieden werden sollte. Man brauchte nichts weiter zu tun, als den Stuhl zu holen und im Kofferraum zu verstauen. Dieser Stuhl war aus verschiedenen Gründen wichtig. Im Rheinland kennt man die Firma Thonet aus Boppard. Dieser Stuhl wurde als ein solcher »Thonet« identifiziert. Zwar war er nicht der legendäre Stuhl Nr. 14, der in alle Welt exportiert wurde und als Caféhaus-Stuhl berühmt wurde. Das sieht man gleich. Vor allem die Lehne ist viel rustikaler als bei den bekannten Modellen. Aber das Unterteil zeigt alle Merkmale von Bugholzstühlen: Der Sitzring ist gebogen und eingenutet für den Sitz. Statt eines stabilisierenden Fußreifens werden die ausgestellten Stuhlbeine von vier rund gebogenen Teilstücken stabilisiert. Ursprünglich bestand die Sitzfläche aus Sperrholz, das aber schon bei Inbesitznahme des Stuhles defekt war und irgendwann erneuert werden musste, sofern man den Stuhl benutzen wollte. Ein zweiter Grund, diesen angejahrten und leicht defekten Stuhl in meinen Besitz zu bringen, war das Sitzverhalten des vorherigen Eigentümers: Seit Jahrzehnten hatte er gewissermaßen diesen Stuhl »besetzt«. Niemand außer ihm hatte das Recht, diesen Stuhl zu benutzen. Besuchte man ihn, so konnte man ihn grundsätzlich hinter dem Tisch auf diesem Stuhl sitzen sehen, Kreuzworträtsel lösend, die »Bild-Zeitung« lesend oder sich dem Fernsehen zuwendend, dessen Sportschauen damals dürftig, schwarzweiß und in immer währender Konkurrenz mit populären Jux-Sendungen waren. Diese aber waren während der Sportsendungen für den Rest der Familie gesperrt. Immerhin ein Fortschritt, den Fernseher in der eigenen Wohnung zu haben und nicht auf den Nachbarn angewiesen zu sein, bei dem man sich in den Anfangsjahren des Fernsehens selbst einladen musste, um Sport, beliebte Krimis wie »Stahlnetz«, »Frankenfeld«, »Einer wird gewinnen« und anderen Klamauk fernsehen zu können. Verwunderlich ist ferner, dass ein solcher Stuhl, Thonet A 383, Küchenstuhl aus den 30er Jahren, relativ hart und unnachgiebig, auch für das Lese-, Seh- und Ess-Vergnügen verwendet wurde. Geschätzte Gebrauchszeit: über vierzig Jahre durch ein und denselben Besitzer. »Besitzer« war echt verdient. Es war nie die Rede von diesem Stuhl, also weiß man heute nicht, wann er gekauft oder geschenkt wurde, was er gekostet hat, was mit ihm alles passiert ist, wo er nach der Evakuierung nach Thüringen hingekommen war, wer ihn sich »organisiert« hatte und später wieder herausgeben musste. All das liegt im Dunkel. Macht auch nichts. Es wäre denn, wenn einen die Neugier plagen sollte, welcher Hintern die Sitzplatte abgewetzt hat.

Dieser geerbte Stuhl führte in meinem Keller ein erbärmliches Leben. Der Sperrholzsitz zog Feuchtigkeit, wellte sich und bekam Risse. Damit sich keiner verletzen konnte, wurde der Sitz mit der Stichsäge herausgeschnitten. Denn in der Nut saß er noch gewaltig fest. Ein Stuhl für eine Küchen-Ewigkeit. Das Gestell machte einen jammervollen Eindruck. Salpeter aus den Kellerwänden bedeckte ihn wie Puderzucker. In den Verleimungen machte sich Schimmel breit. Eine Kombination aus salpeterweiß, schimmelgelb und Nussbaum eingefärbtem Buchenholz schrie geradezu nach Restaurierung oder Verfeuerung. Option eins wurde schließlich gewählt. Mit Abbeiz-Paste wurde erstmal der gröbste Dreck beseitigt. Dann wurde die Oberfläche mit Anlauger gewaschen, mit einer Wurzelbürste geschrubbt und mit klarem Wasser gründlich nachgespült. Allein dieses Handling verschafft Beziehung! Während die Hände arbeiten, bleibt der Kopf frei. Weshalb macht man sich eine solche Arbeit, einen Stuhl, der eigentlich auf den Sperrmüll sollte, gründlich zu reinigen? Ob noch jemand ihn in restauriertem Zustand benutzen wollte? Was war für den ehemaligen Benutzer dieser Stuhl überhaupt gewesen? War er sein Thron, von dem aus er regierte? War er der Richterstuhl, von dem aus seine Kinder beurteilt und abgeurteilt wurden? Oder war es nur der Sitzplatz, weil die Füße ihn nicht mehr tragen wollten, und ein Sessel so tief war, dass er nicht mehr herauskam? So wie seinerzeit, als man ihn, der einmal nicht duschen, sondern in der Wanne baden wollte, aus dieser heraushieven musste. Ohne Wasser und stützende Hand kann eine Badewanne zum kalten Gefängnis werden. Nach dem Tod des Eigentümers, der gleichzeitig auch Dauerbesitzer war, kam besagter Stuhl auf die Terrasse, wo er Wind und Wetter ausgesetzt war. Nur wenn Malerarbeiten anstanden, wurde er, in Ermangelung einer Leiter, als solche benutzt, allerdings nur mit einem Tritt.

Getreten wurde er nun oft, denn es gab viel zu renovieren. Dazu war der Besitzer nie gekommen, wenn er auf seinem Thonet saß. Einen Stuhl so zu benutzen, ist legitim. Nur auf ihm zu sitzen, würde seine Vielfalt einschränken. Kinder können ihn als Eisenbahnwagen benutzen, können mit ihm bequemer an die Gummibärchen im Küchenschrank kommen, schieben ihn an den Tisch, um nahe bei den Erwachsenen zu sein.

Für die Erwachsenen ist der Stuhl auch integratives Mittel von Sympathie oder Antipathie. Die unerwünschte Tante kommt auf dem Stuhl, ohne Kissen, zu sitzen. Sie versteht und verabschiedet sich rechtzeitig, bevor man Krawatte und Hemd ablegt. Stühle im Sommer auf der Terrasse laden zu längerem Verweilen ein, je nach Status auch mit einem Stubbi[1]. Hoch stehender Besuch darf sich im Sessel lümmeln und wird aus der Stuhlperspektive hämisch betrachtet. Mal sehen, welche Ausreden er hat, wenn er sich aus dem Sessel herauswinden muss. Einen Stuhl mit Auflage anbieten erscheint manch einem als Zeichen von Sympathie. Es kann auch ein Zeichen von Mitleid sein. Den eigenen Stuhl anbieten, ist eine Auszeichnung. Das habe ich bei ihm nicht erlebt. Manchmal packte die Enkel der Leichtsinn und sie besetzten den Stuhl, wenn Opa auf dem Klo war. Es genügte ein Blick. Ein Dauerstuhl führt auch zu mancher Wortbedeutung. Er fragt, über ein Kreuzworträtsel gebeugt: »Vulkanausbruch«, ist das eine leise Erosion oder eine laute Eruption? Klar, eine Eruption, würde auch mit acht Buchstaben stimmen. Ist wie bei Flatulenz[2]. Die Eruption ist die, die man im Nebenzimmer noch hört. Statt zwölf Stunden auf einem harten Küchenstuhl zu sitzen, sollte er sich besser bewegen. Aber er geht lieber zum Arzt. »Obstipation[3]!« Aber auch da ist er schlauer: »Der Morgendriss kommt ganz gewiss, auch wenn es erst am Abend ist.« Stuhl und Stuhlgang gehören eng zueinander, sogar im übertragenen Sinne.

Wo war ich? Beim Ablaugen und Wässern. Die Gedanken sind auf Spaziergang. Der Stuhl trocknet in der Sonne, rosa-grau schimmert die Buche, kein Schimmel, kein Salpeter mehr. Fast keine Holzfasern. Kommt wohl von der Fabrikation: nass in eisernen Biegeformen. Da hat man kaum Arbeit beim Schleifen.Bei der Endbehandlung zeigt sich, ob die Arbeit sich gelohnt hat. Erst noch den Sitz einarbeiten. Da muss die Nut des Sitzringes dran glauben. Einmal alles demontiert, kriegt man es nicht mehr zusammen. Hier zeigt sich, dass auch ein Stuhl ein Kunstwerk ist. Bisher sind sechs Arbeitsstunden dran gegangen. Die Endbehandlung mit Wasserbeize Nussbaum und die Schellackpolitur wird wohl vier Stunden dauern. Also rund zehn Stunden Arbeit. Hätte man nie gedacht. Eine Bilanz kann es nicht geben. Es geht um den Stuhl, seinen Erinnerungswert. Jetzt steht der Stuhl nicht mehr im Keller, sondern in der Bibliothek. Und manche meiner Besucher ziehen ihn zu sich heran, wenn die Einladung kommt, sich zu setzen. Man stelle sich vor, ein x-beliebiger Mensch benutzt diesen Thron.

[1] kleines Bier

[2] Darmwinde

[3] Verstopfung

Stuhl und Physiologie

Sitzmöbel haben es in sich. Leichtsinnig handelt, wer seinen Besuch im Sessel platziert: Das Gespräch wird laut, wird leiser, verstummt. Man schaut sich dumm an, wartet auf den, der weitermachen kann, erschlafft. Man setze die Gesellschaft auf Stühle, es können auch ungepolsterte sein, und der Diskurs will nicht enden. Stühle regen die Erinnerung an. Familiäres und Politisches ist bevorzugt, auch Regionales hat seinen Platz. Der Sessel macht den Bauch wichtig, der Stuhl den Hintern. Im Sessel hängt der Bauch breit und schlaff, er käut wieder. Der Stuhl begrenzt den Hintern, die Beine sichern nur nach unten ab, ein Säuleneffekt. Man kann auch stehen und gehen, ohne Stuhl. Dagegen: Wer steht, kommt ins Philosophieren. Die Peripatetiker haben es vorgemacht. Jedoch: Im Stuhl kann man sich nicht fläzen. Die Denkbewegung geht nach oben, nicht nach unten. Wenn du wandelnd philosophierst, geht es um Gott und die Welt. Auf dem strengen Stuhl steigen die Erinnerungen hoch. Du spürst deinen Körper nicht. Der Stuhl als Narrativum. Die Geschichten riechen nach Mosel, nach Erde, nach Heim, nach Würze. Wer hier gelebt hat, kennt Geschichten, die das Leben schrieb.

Begegnung mit dem Kesselschmied

Der Eisenbahner Jupp von Koblenz/Mosel ist ein prosaischer Mensch. Er ist Schmied, genauer: Hufschmied. Dazu noch Schlosser. Beide machen Krach, machen taub im Laufe des Lebens. Feine Töne gibt es hier nicht, sie würden nicht gehört. Prosaisch ist er, will heißen: für Schöngeistiges verdorben. Aber nicht ganz. Jeder findet, wenn er Glück hat, seine Literatur. Sie springt ihn an, sie spricht ihn an. So eine ist die von Heinrich Lersch: »Mensch im Eisen«. Mit dem ist er bekannt, ja befreundet. Mit dem trifft er sich im Eisenbahnerhaus in der Koblenzer Straße. Dort kann man auch Kohlen und Brikett kaufen – und man kann einem Dichter lauschen. Keinem gewöhnlichen Dichter, einem gelernten Kesselschmied. Der kennt das wahre Leben, jedenfalls das der Eisenbahner. Lärm und Krach und wenig Geld, eben Proletarier. Mit vielen Kindern. Einer hat zwanzig, ein ziemlicher Rekord. Dem Kesselschmied-Dichter begegnet er mit Ehrfurcht. Mann der Faust gegen Mann des Wortes. Eine Generation älter, 1889 geboren. Einer aus dem Ruhrgebiet, irgendwie ein Rheinländer. Schmied gelernt in der väterlichen Schmiede. Auf Walz gewesen. Hat Freunde in Koblenz, Schmiede und Eisenbahner. Die zu ihm aufblickten und sein Buch kaufen: »Mensch im Eisen«. Sie fühlten wie er, wenn er las:

»Ich litt Qual und Not.

Ich war, wie du, ein Prolet und schaffte ums Brot,

Ich half, wie du, dem Vater sieben Kinder ernähren.

Drum schwang ich schon in kleinen Kinderfäusten den schweren

Schmiedehammer und lag nachts hämmernd unter Kesseln, schraubend unter Maschinen.

Schrie der Jüngling in Sehnsucht, überschrie ihn die Not:

Du musst! Musst dienen, dienen!

Schwingende Hämmer schlugen die Sehnsucht tot …

Der Eisenbahner hat Heinrich, den Freund, verehrt. Der stand zu seiner Geschichte, zu seinen Leidenschaften, zu seinen Freunden – und zum Führer. Lerschs früher Tod, 1936, erspart ihm die Erkenntnis der unvorstellbaren Täuschung, die der Führer dem deutschen Volk und der Welt verschafft hat. Was wäre sonst von der Führer-Verehrung übrig geblieben? Auch eine bittere Internierung, auch eine verlogene »Säuberung«, auch eine unglaubliche Reinigung? Der Überlebende versinkt in Gedanken. »Du musst dienen!« war die Losung aus »Mensch im Eisen«. Ist er zweifach verführt? Lange kann er des Freundes Bücher nicht lesen. Und wenn er sie aufschlägt, springt ihn der Stempel an: Nationalsozialistische Arbeiterpartei-Ortsgruppe Koblenz-Moselweiß. Dann schlägt er das Buch ungelesen zu. Nicht ohne das Portrait des Dichters sinnend zu betrachten. Sein Dichterfreund. Auch er einer der Verführten des Rattenfängers.

Der Stuhl, ein Thron – für kurze Zeit

Lauter kleine »Führer« sind die »Helden« der Geschichten. Sie stehen für ganze Gruppen von Internierten: Der Eisenbahner für alle Handwerker, also die »Arbeiter der Faust«. Der Gelehrte für alle »Arbeiter des Kopfes«. Der »Amtsbürgermeister« für die vielen Verwaltungsbeamten, die das System in seine Reihen mehr oder weniger (er-)presste. Das System verlieh ihnen, den Hunderttausenden, eine zeitlich begrenzte Bedeutung. Für die sie ihren Preis bezahlen mussten. Das »Tausendjährige«, das es auf zwölf Jahre brachte, ließ vielen kaum eine echte Wahl.

Der Eisenbahner entspricht nur in wenigen Zielen den Vorstellungen der NSDAP, in ihnen aber optimal.

Auch die kleinsten Chargen sollen sich als politische Leiter fühlen. Sie sollen Vorbild sein, keinem anderen Verein als der NSDAP angehören. Sie müssen Prediger und Soldat gleichzeitig sein. Für das Erste trägt der politische Leiter Uniform, für das Zweite die Ehrenwaffe, eine 7,65 PPK. Vor allem unerwünscht ist eine Mitgliedschaft in einer der christlichen Kirchen. Die Ehefrauen gehören in die NSV, die Kinder sollen nicht getauft werden und nicht am Religionsunterricht teilnehmen.

Nach der standesamtlichen Hochzeit im Dezember ’33 findet jedoch im Hause des Eisenbahners eine kirchliche Trauung statt. Und in die NSV geht seine Frau auch nicht. Alle Kinder werden christlich getauft. All das bei einem PG[4], einem Funktionsträger der untersten Ebene, alles zwischen 1934 und 1944. Auch die Maxime: »Der Führer hat immer Recht!« stößt bei ihm privat wie dienstlich auf taube Ohren. Aber sonst hat er alle Eigenschaften, die gefordert sind. Preußische Tugenden machen ihn starr, ja furchterregend, für Frau und Kinder: Er ist ein Schaffer. Nach zwölf Stunden Arbeit kann er nur mitleidig auf alle schauen, die nicht mehr können. Seine Mitarbeiter halten es nie lange bei ihm aus, bis auf einige wenige, die ihm die Treue halten, Nibelungentreue. Der Traum ist schnell ausgeträumt, rasend schnell. Uniform und »Mein Kampf« müssen verschwinden. Uniform wird umgefärbt, »Mein Kampf« wird im Mülleimer entsorgt. Zwei Jahrzehnte zu spät.

Die Folgen von Internierung, Entlassung ohne Pension und Sperrung aller Konten haben die Freunde ihm erleichtert. Er war cholerisch, aber nie zu seinen Leuten, nie im Dienst, wenn, dann gegen Vorgesetzte. Er hielt sich immer an den Vize, ein taktischer Fehler. Wahrscheinlich verachtete er die Chefs,wenn sie von seinem Metier zu wenig verstanden. Er zeigte das auch, ein weiterer Fehler. Von den zwölf Führerthesen liebte er die Nummer 4: »Arbeite planvoll!« Nicht nur dienstlich, sondern auch privat. Bei ihm wurde der Gartenboden nicht einfach umgespatet, sondern »gebänkelt«, eine Technik aus dem Steillagenweinberg. Dabei wird quer zum Grundstück eine tiefe Furche, etwa fünfzig Zentimeter tief, gegraben. Die Erde wird an das Ende des Grundstücks gebracht. Dann wird spatentief das ganze Feldstück in die immer neu entstandenen Furchen gefüllt. Eine schreckliche Arbeit. Der Boden scheint schon in zwanzig Zentimenter Tiefe wie Beton. So versteht er auch seine alltägliche Tätigkeit: Graben bis zum Anschlag, heißt überzeugen, das Beste getan zu haben.

Woher dieser Idealismus? Der Vater ist ähnlich. Ihn muss man später auch »entpreußen«. Der Eisenbahner ist 1933 erst 27 Jahre alt. Idealismus, gepaart mit Realismus. Er hatte wohl instinktiv Hegels Erkenntnis verinnerlicht: »Wes‘ Brot ich ess’, des‘ Lied ich sing!« Trotz Qualifikation und nach etlichen Anträgen an die Reichsbahn zwecks Aufnahme in den Signaldienst hat er keinen Erfolg damit. Man will ihn zum 01.04.1933 einstellen, fordert ihn zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses auf. Bei den Vereinigten Eisenbahn Signalwerken Braunschweig. Ohne Parteibuch der NSDAP kann er den avisierten Posten nicht bekommen. Die Anmeldung bei der NSDAP erfolgt im April, die Einstellung bei der Bahn folgt im Juni 1933. Und das war nicht die einzige Lebenserkenntnis. Mit siebzehn muss er die erste Erfahrung über das gnadenlose Leben machen. Nach gerade bestandener Gesellenprüfung als Schmied wird er bei der »Regie« eingesetzt. Die »Regie« ist eine Noteinrichtung der Franzosen, um einen einigermaßen geordneten Bahnverkehr zu gewährleisten. Sie wird im Inflationsjahr 1923 gegen die deutschen Bahnbeamten eingesetzt. Die sind wegen der Besetzung des Ruhrgebietes in Streik getreten. Bei der »Regie« werden neben französischen Bahnbeamten auch Deutsche eingesetzt, die wahrscheinlich den Lohn dringend benötigen. Als die Bahn wieder in deutsche Hände kommt, werden die Regiearbeiter entlassen. Weil sie bei der Regie waren. Jetzt nutzt Hegel auch nichts mehr. Der Eisenbahner hätte das »Lied« zu gerne gesungen. Am falschen Ort zur falschen Zeit!

[4] Parteigenosse

Drohungen

Wer sich nicht engagiert, bekommt böse Briefe. Wie den folgenden (ohne Anrede!). Vom Kreisleiter höchstpersönlich, an einen Pädagogen: