12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

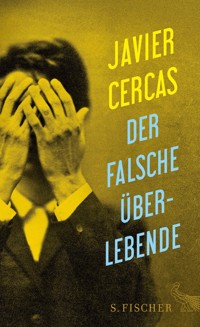

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Terra-Alta-Trilogie

- Sprache: Deutsch

Er ist der Sohn einer Prostituierten, sein Zuhause ist die Unterwelt Barcelonas. Melchor Marín arbeitet für ein Drogenkartell und wird bei einer Razzia festgenommen. Als er im Gefängnis von der Ermordung seiner Mutter erfährt, beschließt er, nach dem Absitzen der Strafe Polizist zu werden. Jahre später ist Melchor als bewährter Polizist in der kargen Landschaft der Terra Alta im Einsatz, wo er mit Frau und Tochter ein ruhiges Leben führt. Aber dann erschüttert ein Verbrechen die Region, ein altes Unternehmerpaar wird grausam ermordet. Ein brutaler Raubüberfall? Eine alte Fehde? Als das Kommissariat den Fall ungelöst abschließt, ermittelt Melchor auf eigene Faust. »Terra Alta« von Javier Cercas ist eine packende Geschichte über die Schatten der Vergangenheit und den Wunsch nach Gerechtigkeit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 490

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Javier Cercas

Terra Alta

Geschichte einer Rache

Roman

Über dieses Buch

Er ist der Sohn einer Prostituierten, sein Zuhause ist die Unterwelt Barcelonas. Melchor Marín arbeitet für ein Drogenkartell und wird bei einer Razzia festgenommen. Als er im Gefängnis von der Ermordung seiner Mutter erfährt, beschließt er, nach dem Absitzen der Strafe Polizist zu werden.

Jahre später ist Melchor als bewährter Polizist in der kargen Landschaft der Terra Alta im Einsatz, wo er mit Frau und Tochter ein ruhiges Leben führt. Aber dann erschüttert ein Verbrechen die Region, ein altes Unternehmerpaar wird grausam ermordet. Eine Erbschaftsgeschichte? Eine alte Fehde? Als das Kommissariat den Fall ungelöst abschließt, ermittelt Melchor auf eigene Faust.

Eine packende Geschichte über die Schatten der Vergangenheit und den Wunsch nach Gerechtigkeit.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Javier Cercas, geboren 1962 in Ibahernando in der spanischen Extremadura, lebt als Schriftsteller, Publizist und Universitätsdozent in Girona. Mit seinem Roman »Soldaten von Salamis« wurde er international bekannt. Heute ist sein Werk in mehr als 30 Sprachen übersetzt. Für »Der falsche Überlebende« (S. Fischer 2017) erhielt er u.a. den Prix du livre européen 2016 und den chinesischen Taofen-Preis 2015 für das beste ausländische Buch.

Susanne Lange, geboren 1964 in Berlin, lebt als freie Übersetzerin bei Barcelona und in Berlin. Sie überträgt lateinamerikanische und spanische Literatur von Cervantes bis Juan Gabriel Vásquez und Javier Marías. Zuletzt wurde sie mit dem Johann-Heinrich-Voß-Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Die Übersetzung dieses Buches wurde durch die Acción Cultural Española, AC/E, gefördert.

https://www.accioncultural.es/

Deutsche Erstausgabe

Erschienen bei FISCHER E-Books

Die Originalausgabe erschien 2019

unter dem Titel »Terra Alta«

bei Editorial Planeta, S.A., Barcelona

© Javier Cercas, 2019

Für die deutschsprachige Ausgabe:

© 2021 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstraße 114,

D-60596 Frankfurt am Main

Die Auszüge aus dem Roman »Die Elenden« von Victor Hugo

wurden von Susanne Lange übersetzt.

Covergestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln

Coverabbildung: Florence Barreau/Getty Images

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-491355-1

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Für Raül Cercas y Mercè Mas, mein Terra Alta

Erster Teil

1

Melchor ist noch im Büro und sehnt sich mit gärender Ungeduld nach dem Ende der Nachtschicht, da klingelt das Telefon. Es ist der Kollege an der Pforte des Polizeireviers: Zwei Tote im Landhaus der Adells, meldet er.

»Die von Gráficas Adell?«, fragt Melchor.

»Ebendie«, antwortet der Polizist. »Weißt du, wo sie wohnen?«

»An der Landstraße nach Vilalba dels Arcs, oder?«

»Genau.«

»Ist jemand von uns vor Ort?«

»Ruiz und Mayol. Sie haben eben angerufen.«

»Ich fahre hin.«

Bisher war die Nacht so ruhig wie immer verlaufen. In diesen frühen Morgenstunden ist fast niemand auf dem Revier, und als Melchor das Licht ausschaltet, das Büro abschließt, die verlassene Treppe hinuntergeht und dabei in sein Sakko schlüpft, kann man die Ruhe fast mit Händen fassen, und ihm kommt seine erste Zeit in Terra Alta in den Sinn, als er noch nach dem Lärm der Stadt süchtig gewesen war, das ländliche Schweigen ihn um den Schlaf gebracht und er mit Romanen und Tabletten gegen die hellwachen Nächte angekämpft hatte. Sein Gedächtnis holt ein vergessenes Bild zurück: das des Mannes, der er vor vier Jahren gewesen ist, bei seiner Ankunft in Terra Alta. Ebenso bringt es ihm eine Erkenntnis: dass dieser Mann und er zwei verschiedene Menschen sind, einander so entgegengesetzt wie ein Gesetzesbrecher und ein Gesetzeshüter, wie Jean Valjean und Monsieur Madeleine, der aufgespaltene, widersprüchliche Protagonist aus Die Elenden, sein Lieblingsroman.

Im Erdgeschoss nimmt sich Melchor aus der Waffenkammer seine Walther P99, 9 mm, und eine Schachtel Munition und denkt, dass er allzu lange schon nicht mehr Die Elenden gelesen hat und dass er an diesem Morgen wohl oder übel auf das gemeinsame Frühstück mit Frau und Tochter wird verzichten müssen.

In der Garage steigt er in einen Opel Corsa, verlässt das Revier in Richtung des benachbarten Spielplatzes und ruft Sargento Blai an.

»Bete, dass es wichtig ist, Sauspanier«, knurrt der Polizist, die Stimme triefend von Schlaf. »Sonst häng ich dich an den Eiern auf.«

»Zwei Leichen im Landhaus der Adells«, sagt Melchor.

»Der Adells? Welcher Adells?«

»Die von Gráficas Adell.«

»Erzähl keinen Scheiß.«

»Kein Scheiß«, sagt Melchor. »Eben hat eine Streife angerufen. Ruiz und Mayol sind schon da. Ich bin unterwegs.«

Sargento Blai, plötzlich hellwach, legt mit Anweisungen los.

»Erzähl mir nicht, was ich zu tun habe«, unterbricht ihn Melchor. »Nur eins: Soll ich Salom und die Kriminaltechniker anrufen?«

»Nein, das übernehme ich«, sagt Sargento Blai. »Gott und die Welt muss benachrichtigt werden. Du sichere den Tatort, sperr alles rund ums Haus ab …«

»Keine Sorge, Sargento«, unterbricht Melchor wieder. »In fünf Minuten bin ich da.«

»Gib mir eine halbe Stunde«, sagt Sargento Blai und murmelt wie zu sich selbst: »Die Adells, verdammte Scheiße. Das gibt einen Mordsskandal.«

Ohne die Sirene einzuschalten oder das Blaulicht auf das Dach des Opel Corsa zu setzen, rast Melchor durch Gandesas Straßen, zu dieser Zeit fast so verlassen wie die Treppen und Gänge des Reviers. Doch nur fast. Ab und an begegnet ihm ein Fahrradfahrer in Fahrradkluft, ein Jogger im Jogginganzug, ein Wagen, von dem man nicht weiß, ob er von einer langen Samstagnacht zurückkehrt oder einen langen Sonntag beginnt. Es wird Tag in Terra Alta. Ein aschgrauer Himmel läutet einen Morgen ohne Sonne ein, beim Hotel Piqué biegt Melchor links ab und verlässt Gandesa über die Landstraße Richtung Vilalba dels Arcs. Dort dreht er auf und nimmt wenige Minuten später einen unbefestigten Weg, der nach hundert Metern auf ein Landhaus trifft. Es ist von einer hohen Steinmauer umgeben, die oben mit Scherben gespickt und fast ganz von Efeu überwachsen ist. Das breite, braune Metalltor ist nur angelehnt, und davor steht ein Streifenwagen, dessen Blaulicht in der Morgendämmerung blinkt. Neben dem Wagen versucht Ruiz gerade eine ältere Frau mit Indio-Zügen zu trösten, die auf einer Steinbank sitzt und weint.

Melchor steigt aus und fragt, was passiert ist.

»Ich weiß es nicht«, antwortet der Streifenpolizist und deutet auf die Frau. »Das ist die Köchin des Hauses. Sie hat uns angerufen. Sie sagt, drinnen sind zwei Tote.«

Die Frau zittert am ganzen Leib, ist in Tränen aufgelöst und presst im Schoß die Hände zusammen. Melchor versucht sie zu beruhigen und stellt ihr die gleiche Frage, die er Ruiz gestellt hat, doch die Antwort ist nur ein entsetzter Blick und unverständliches Gestammel.

»Und Mayol?«, fragt Melchor.

»Drinnen«, antwortet Ruiz.

Melchor weist ihn an, den Eingang abzusperren und zu bewachen, sich um die Frau zu kümmern und auf die anderen zu warten. Dann betritt er das Anwesen, dessen Tor von zwei Kameras überwacht wird, und nimmt mit raschem Schritt den Weg durch einen gepflegten Garten – auf der Wiese wachsen Weiden, Maulbeer- und Kirschbäume, Rosen, Fingerhut, Margeriten, Pfingstrosen, Lilien, Geranien, Veilchen und Jasmin –, nach einer Biegung präsentiert sich ihm die Fassade des dreistöckigen alten Hauses, die große Holztür, das Gitterwerk der Balkone und das ausgebaute Dachgeschoss mit Fenstern, die ein Stuckgesims verbindet. Am Türpfosten lehnt Mayol, die Knie leicht gebeugt, die Pistole mit beiden Händen gepackt – das Dunkelblau seiner Uniform hebt sich vom dunklen Ocker der Fassade ab –, er hat ihn schon gesehen und winkt ihn heran.

Melchor zieht die Pistole, ihm fällt das Schnörkelmuster eines Autoreifens auf dem Weg auf, der sich vor der angelehnten Haustür nun zu einem Platz weitet.

»Bist du schon reingegangen?«, fragt er Mayol und lehnt sich gegen den anderen Türpfosten.

»Nein«, entgegnet Mayol.

»Ist jemand drinnen?«

»Ich weiß nicht.«

Melchor sieht sich das Türschloss an, es ist nicht aufgebrochen. Dann sieht er sich Mayol an: Er schwitzt, Angst in den Augen.

»Halt dich hinter mir«, sagt er.

Mit einem Tritt öffnet Melchor die Tür und geht ins Haus. Mit höchster Vorsicht inspiziert er, hinter ihm Mayol, das düstere Erdgeschoss: eine Diele mit Garderobe, eine große Truhe, Glasschränke mit Büchern, Sesseln, ein Aufzug, ein Bad, zwei Schlafzimmer mit Kleiderschränken, unberührten Betten und Waschgeschirr aus Keramik, eine gut gefüllte Vorratskammer. Dann geht er über eine Steintreppe in den ersten Stock und steht in einem großen Wohnzimmer, das einzig von einer Deckenlampe erleuchtet wird. Was er dort sieht, überflutet ihn ein paar ewige Sekunden lang mit dem übermächtigen Gefühl des Unwirklichen, aus dem ihn schließlich das röchelnde Stöhnen Mayols reißt, der sich übergibt.

»Mein Gott!«, stammelt der Streifenpolizist und gibt immer noch einen widerlichen Brei von sich, Galle und Reste von Essen. »Was ist hier passiert?«

Zum ersten Mal, seit er in Terra Alta ist, befindet Melchor sich am Tatort eines Mordes. Früher war er oft an solchen Tatorten gewesen, kann sich aber nicht erinnern, dergleichen je gesehen zu haben.

Zwei blutige, rotviolette Fleischbündel sitzen einander gegenüber auf einem Sofa und einem Sessel, vollgesogen mit einer klumpigen Flüssigkeit – einer Mischung aus Blut, Eingeweiden, Knorpeln, Haut –, die auch die Wände, den Boden, sogar den Kaminabzug bespritzt hat. In der Luft schwebt der mächtige Geruch nach Blut, gemartertem Fleisch und Qual, dazu eine merkwürdige Stimmung, als bewahrten die Wände noch die Leidensschreie, die sie miterlebt haben. Doch zugleich spürt Melchor in der Atmosphäre des Zimmers – und das verstört ihn vielleicht am meisten – eine Art Jubel oder Euphorie, mit Worten nicht zu fassen, doch müsste er sie beschreiben, dann vielleicht als fröhlichen Nachklang eines makabren Karnevals, eines wahnsinnigen Rituals, eines freudigen Menschenopfers.

Überwältigt geht Melchor auf diese zweifache Schreckensmasse zu, versucht dabei, nicht auf Beweise zu treten (auf dem Boden liegen zwei blutgetränkte Stofffetzen, die zweifellos als Knebel gedient haben), und als er das Sofa erreicht, erkennt er auf den ersten Blick, dass die beiden blutigen Bündel die gründlich gefolterten und verstümmelten Körper eines Mannes und einer Frau sind. Ihnen wurden Augen, Fingernägel, Zähne und Ohren ausgerissen, die Brustwarzen abgeschnitten, sie wurden aufgeschlitzt und ausgeweidet. Ansonsten sieht man am hellgrauen Haar und den schlaffen, knochigen Gliedern (oder was davon übrig ist), dass es sich um zwei alte Menschen handelt.

Melchor hat das Gefühl, als könnte er sich von diesem Anblick im diffusen Licht der Deckenlampe ganze Stunden lang nicht mehr losreißen.

»Sind es die Adells?«, fragt er.

Mayol, der ein paar Meter entfernt stehen geblieben ist, kommt heran und lässt sich die Frage wiederholen.

»Ich glaube schon«, antwortet er.

Melchor hat die Adells auf Fotos in der Lokalpresse und in Prospekten gesehen, aber niemals persönlich, und erkennt bei diesem Gemetzel nicht das Geringste wieder.

»Bleib hier, niemand soll etwas anfassen«, sagt er zu Mayol. »Sargento Blai muss jeden Augenblick kommen. Ich sehe mich um.«

Das Landhaus ist riesig, hat unzählige Zimmer und wirkt auf eine Art umgebaut, die Melchor nach Architekturzeitschrift aussieht: Die Grundstruktur ist beibehalten, der Rest modernisiert. Zwischen dem ersten und dem zweiten Stock entdeckt Melchor in einem Zimmerchen, früher vielleicht eine Speisekammer, ein Schaltpult mit mehreren toten Bildschirmen. Es ist das Zimmer für die Alarmanlagen, allesamt ausgeschaltet.

Er geht hinauf in den zweiten Stock und tritt in einen rechteckigen Saal, von dem sechs Türen abgehen, zwei davon weit geöffnet. Hinter der ersten befindet sich ein Schlafzimmer mit allen Spuren einer brachialen Durchsuchung: Vom Doppelbett wurden Laken, Kopfkissen, Bettdecke und Matratze fortgerissen, sie liegen aufgeschlitzt auf einem Haufen in der Ecke. Nachttische, Kommoden und Schränke wurden durchwühlt oder gleich ganz entleert; auf dem Boden sieht man umgestürzte Stühle und Sessel, Bettzeug, Kleider und Unterwäsche sowie Plastik-, Glas- und Metallsplitter, die Überreste – wie Melchor nach näherer Betrachtung feststellt – zerstörter Handys ohne SIM-Karte. Man sieht Arzneifläschchen, Salben, Schminke, Schuhe, Pantoffeln, Magazine, Zeitungen, Prospekte, Scherben von Tassen und Gläsern, leere Schmuckkassetten. Ein kostbares Kruzifix aus Holz und Elfenbein, ein Herz-Jesu-Ölbild und mehrere Familienfotos im Silberrahmen wurden von den Wänden gerissen und auf die bunten Bodenfliesen geworfen. Melchor geht davon aus, dass es das Schlafzimmer der beiden Alten ist, und fragt sich angesichts der Verwüstung, ob die Mörder gewöhnliche Diebe waren oder etwas Bestimmtes gesucht und vielleicht gefunden haben. Oder auch nicht.

Er geht in das andere offene Zimmer und entdeckt einen weiteren Leichnam, den einer strohblonden Frau mit blasser Haut und groben Knochen, sie sitzt neben dem zerwühlten Bett auf dem Boden, lehnt an der Wand zum Nachbarzimmer, der Kopf auf die Schulter gesunken. Die Tote trägt ein cremefarbenes Nachthemd und einen blauen Morgenrock, die Augen sind aufgerissen, als hätte sie den Teufel gesehen, auf der Stirn ein Loch von der Größe einer Zehn-Cent-Münze, aus dem lotrecht eine getrocknete Blutspur zu Nase und Mund führt. Melchor inspiziert die übrigen vier Zimmer – ein Wohnzimmer und drei Schlafzimmer –, findet aber nichts Auffälliges. Dann geht er in den dritten Stock und untersucht den Dachboden, merkt aber gleich, dass die Eindringlinge nicht bis dahin gekommen sind, und als er aus dem Fenster blickt und unten bereits fünf Wagen vor der Tür stehen sieht, geht er hinunter.

Sargento Blai und Caporal Salom starren gerade auf die beiden Leichen im ersten Stock, als Melchor zu ihnen tritt. Drei Kollegen von der Spurensicherung kehren ihnen den Rücken zu und packen schweigend Ausrüstung und Instrumente aus. Als Blai Melchor sieht, fragt er:

»Gibt es noch mehr Tote?«

Der Sargento ist gerade fünfundvierzig geworden, wirkt aber jünger. Er trägt enge Jeans und ein gestreiftes T-Shirt, das Bizeps und Brustmuskulatur betont; unter dem haarlosen Schädeldach mustern blaue Augen, hell und durchdringend, das Gemetzel mit einer Mischung aus Unglauben und Ekel.

»Einen«, entgegnet Melchor. »Eine Frau. Sie wurde erschossen, aber nicht gefoltert.«

»Das muss die rumänische Hausangestellte sein«, vermutet Blai. »Die Köchin sagt, sie hat im Haus geschlafen.«

»Das Schlafzimmer der beiden Alten wurde auf den Kopf gestellt«, fährt Melchor fort. »Zumindest glaube ich, dass es ihr Schlafzimmer ist. Auf dem Boden liegen die Überreste von Handys, sorgfältig zertrümmert. Habt ihr die Reifenspuren draußen gesehen?«

Sargento Blai nickt, die Augen starr auf die Adells gerichtet.

»Das ist das Einzige, was mich wundert«, sagt Melchor. »Alles Übrige riecht nach Profi.«

»Oder nach Psychopath«, sagt Blai. »Um nicht zu sagen, nach Satanist. Wem sonst könnte so was einfallen?«

»Genau das war auch mein erster Gedanke«, sagt Melchor. »Ein Ritual. Aber das glaube ich nicht mehr.«

»Wieso?«, fragt Blai.

Melchor zuckt mit den Schultern.

»Sie haben die Tür nicht aufgebrochen«, antwortet er. »Haben Kameras und Alarmanlage ausgeschaltet. Die Handys zertrümmert und die SIM-Karten mitgenommen, damit wir die Anrufe der beiden Alten nicht überprüfen können. Und sie haben sie in aller Gründlichkeit gefoltert. Da waren Experten am Werk. Es könnte ein Raubüberfall gewesen sein, womöglich haben sie Schmuck und Geld mitgenommen, obwohl ich keinen Safe gesehen habe. Doch passt so ein Gemetzel zu Raub? Vielleicht haben sie etwas gesucht und sie deshalb gefoltert.«

»Vielleicht«, sagt Sargento Blai. »Aber es können Profis und zugleich Psychopathen gewesen sein. Und das Ganze ein Ritual. Was meinst du, Salom?«

Der Caporal ist wie hypnotisiert von den Leichen, scheint seinen Augen noch immer nicht zu trauen. Die übliche Ruhe ist ihm abhandengekommen. Er ist blass, seine Züge sind leicht verzerrt, und er atmet durch den Mund; ein winziges Zittern erfasst die Oberlippe. Er hat einen buschigen Bart, einen beleibten Körper und eine altmodische Brille; all das lässt ihn viel älter wirken als Blai, der bloß zwei Jahre jünger ist.

»Fürs Erste würde ich auch nicht auf Profis tippen«, antwortet er. »Womöglich hast du recht, und es waren ein paar Durchgeknallte.«

»Hast du sie gekannt?«, fragt Blai.

»Die beiden Alten?«, fragt Salom zurück und deutet vage in Richtung der verstümmelten Körper. »Natürlich. Ich bin mit der Tochter und dem Schwiegersohn befreundet. Seit Ewigkeiten.« An Melchor gewandt, fügt er hinzu: »Deine Frau kennt sie auch.«

Schweigen tritt ein, und Salom bekommt endlich das Lippenzucken unter Kontrolle. Sargento Blai seufzt resigniert.

»Gut, ich rufe in Tortosa an. Allein können wir das nicht stemmen.«

Während der Sargento mit der regionalen Ermittlungseinheit in Tortosa telefoniert, betrachten Melchor und Salom noch einen Moment lang das Massaker.

»Weißt du, woran ich denken muss?«, fragt Melchor.

Salom fasst sich allmählich. Zumindest wirkt es so.

»Woran?«, fragt er.

»An das, was du mir damals gesagt hast, als ich hergekommen bin.«

»Was habe ich gesagt?«

»Dass in Terra Alta niemals etwas passiert.«

Mit Hilfe zweier Kollegen des Ermittlungsteams hat Melchor gerade festgestellt, dass alle Alarmanlagen und Überwachungskameras im Haus vor eineinhalb Tagen ausgeschaltet wurden, Freitagnacht, zehn Uhr achtundvierzig, da blickt ein Streifenpolizist in die ehemalige Speisekammer, die nun eine kleine Sicherheitszentrale ist.

»Subinspector Gomà aus Tortosa ist da«, teilte er Melchor mit. »Barrera und Blai sagen, du sollst herunterkommen.«

Es ist neun Uhr morgens, und im Landhaus der Adells ist bereits die komplette Ermittlungseinheit von Terra Alta versammelt, die Sargento Blai leitet, ja das halbe Revier, sogar sein Leiter, Subinspector Barrera. Schon seit zwei Stunden wimmelt es in dem abgesperrten Haus von Beamten in Uniform und in Zivil, die jede Ecke inspizieren, Informationen austauschen, Notizen und Fotos machen, filmen, Fingerabdrücke suchen oder dort Nummerntafeln aufstellen, wo sie Beweise gefunden haben oder gefunden zu haben glauben, wobei sie versuchen, den Tatort möglichst unberührt zu lassen, jedoch nützliche Ermittlungsspuren zu sichern oder zu entwirren. Am Tor halten zwei Uniformierte schon seit einer Weile die Neugierigen und Journalisten zurück, die sich in immer größerer Zahl dort drängen. Der Tag verheißt feuchte Hitze, am grauen Morgenhimmel sind bauchige Wolken aufgetaucht, die von Regen künden.

Im ersten Stock reden Subinspector Barrera und Sargento Blai im Wohnzimmer mit einem Mann, Subinspector Gomà, wie Melchor vermutet, der neue Leiter der Ermittlungseinheit in Tortosa. Neben ihm eine dünne Frau um die dreißig mit harten Zügen und dunklem, kurzem Kraushaar, ein iPad in der Hand, unter dem Schlüsselbein ein Tattoo: ein rotes Herz durchbohrt von einem Pfeil. Sargento Pires. Melchor kennt sie von einer Besprechung in Tortosa, aber das Tattoo war ihm damals nicht aufgefallen, vielleicht ist es neu. Die vier Vorgesetzten sehen sich die beiden gefolterten Leichen an, während um sie herum mehrere Kriminaltechniker im weißen Overall mit Handschuhen, blauen Schuhüberziehern und grünem Mundschutz hantieren, in die Arbeit vertieft, wortlos oder flüsternd. Melchor hält sich ein paar Schritte abseits, denn sicher wollen Subinspector Barrera und Sargento Blai den Neuankömmlingen Zeit lassen, den makabren Anblick zu verarbeiten, und er fragt sich, ob auch sie diese Toten stundenlang betrachten könnten. Sargento Blai erläutert gerade ausführlich, welchen Qualen die Körper der Adells vermutlich ausgesetzt waren, als läge das nicht auf der Hand, und bemerkt auf einmal Melchor. Er stellt ihn Subinspector Gomà vor, der ihm mit einer Mischung aus Neugier und Argwohn die Hand drückt.

»Sie sind der Ermittler, der als Erster hier war?«

»Ja«, sagt Melchor. »Ich hatte Nachtdienst, als die Meldung eintraf.«

»Erzählen Sie, was Sie wissen.«

Während Melchor redet, wenden sie sich von den Leichen ab und gehen in die Mitte des Zimmers, die anderen folgen. Sargento Pires macht Notizen auf dem iPad, und Sargento Blai präzisiert oder erläutert hier und da Melchors Bericht, widerspricht ihm aber nicht. Als Melchor schweigt, denkt Subinspector Gomà kurz nach und weist dann Barrera und Blai an, zwei Männer an der Haustür zu postieren und das restliche Team im Erdgeschoss zu versammeln.

Fünf Minuten später hat sich im Wohnzimmer unten ein Kreis von Polizisten um Gomà und Barrera gebildet, und Gomà wendet sich an alle, doch besonders an die Spurensicherung. Der Subinspector verspricht, sich kurz zu fassen. Man könne die Bedeutung des Falls gar nicht hoch genug einschätzen, ebenso wenig das erwartbare Echo in den Medien. Für alle stehe viel auf dem Spiel. Es warteten arbeitsreiche Tage auf sie, allein könnten sie das nicht bewältigen, und noch am Vormittag werde Verstärkung aus Tortosa eintreffen. Es sei zwingend geboten, den Tatort so wenig wie möglich zu verunreinigen, und je weniger Leute außer der Spurensicherung in die oberen Stockwerke gingen, desto besser. Die Kriminaltechniker sollten sich über das Haus verteilen und es bis in den letzten Winkel untersuchen, Millimeter für Millimeter, damit ihnen kein einziger Beweis entgehe, so winzig er auch sei, so belanglos er auch erscheine. Er deutet auf Sargento Pires und sagt, sie leite die Ermittlung, führe Protokoll und brauche einen Kriminaltechniker aus Terra Alta, der die Beweise bündele und an sie weitergebe. Gomà wirft Sargento Blai einen fragenden Blick zu.

»Sirvent?« Blai deutet auf einen Polizisten im Overall, von dem nur ein ovales Gesicht mit Eichhörnchenaugen zu sehen ist. »Übernimmst du das?«

Sirvent ist einverstanden. Befriedigt blickt Subinspector Gomà in die Runde, als wollte er alle Mitarbeiter scannen. Er ist ein Mann mittlerer Größe mit kalten Augen und grauem Haar, penibel gekämmt, der Scheitel auf der linken Seite; er trägt einen Anzug aus beigefarbenem Jeansstoff, ein weißes Hemd und eine braune Krawatte; die kleine rechteckige Brille ohne Rahmen verleiht ihm einen intellektuellen Anstrich.

»Das ist alles«, schließt der Subinspector. »Noch einmal: Jedes Detail zählt. Wenn Sie Zweifel haben, fragen Sie. Alles klar?« Allgemeines Nicken. »Dann los.«

Die Gruppe verteilt sich murmelnd im Landhaus, doch Gomà hält Melchor zurück.

»Sagen Sie«, fragt Gomà, als sie mit Barrera, Pires und Blai allein geblieben sind. »Warum glauben Sie, dass hier Profis am Werk waren?«

»Weil sie keine Fehler begangen haben«, antwortet Melchor. »Zumindest nicht auf den ersten Blick. Da sind bloß die Reifenspuren.«

»Continental«, schaltet sich Blai ein. »Aber ich glaube nicht, dass wir den Wagentyp ermitteln können.«

»Vielleicht war es gar kein Fehler«, wendet Gomà ein. »Ich meine«, schickt er rasch hinterher, »der Fehler ist allzu offensichtlich, um einer zu sein. Vielleicht haben sie ihn vorsätzlich begangen, um uns auf eine falsche Fährte zu locken.«

Auf die Vermutung des Subinspector folgt Schweigen. Sargento Blai bricht es.

»Ich bin mir nicht so sicher, dass es Profis waren«, widerspricht er.

»Ich auch nicht.« Barrera springt ihm zur Seite. »Außerdem gibt es überall Spuren.«

»Ich wette, die meisten stammen von den Opfern«, sagt Melchor. »Oder von ihrer Familie.«

»Apropos Familie«, schaltet sich Gomà ein. »Haben wir sie benachrichtigt?«

»Noch nicht«, sagt Blai.

»Worauf warten wir?«, fragt Gomà. »Sobald sie Bescheid wissen, nehmen Sie ihnen die Fingerabdrücke ab. Dann die von allen, die in den letzten beiden Tagen im Haus waren. So können wir sie von denen der Mörder unterscheiden. Wenn sie denn welche hinterlassen haben.«

Sargento Pires notiert die Anordnungen des Subinspector auf dem iPad, und Sargento Blai blickt sich suchend nach jemandem um, findet ihn nicht und verlässt den Raum. Wortlos begibt sich Gomà nach oben, Melchor soll ihn begleiten, auch Barrera und Pires folgen. Als sie ins Zimmer mit den Leichen treten, betrachtet Gomà sie kurz und deutet dann auf eine breiige Lache auf dem Boden.

»Kann mir jemand das hier erklären?«, fragt er.

»Der Streifenpolizist, der bei mir war, hat sich übergeben«, antwortet Melchor.

»Da war er nicht der Einzige«, bemerkt Barrera. »Wir anderen waren bloß etwas diskreter.«

Gomà mustert leicht spöttisch seinen Kollegen, der verärgert den Blick abwendet.

»Man hätte mich warnen sollen«, klagt Barrera und streicht sich über den Bauch. »Ich hatte gerade gefrühstückt und habe mir die Seele aus dem Leib gekotzt.«

Der Revierleiter von Terra Alta ordnet an, die Pfütze wegzuwischen, nimmt den Befehl jedoch zurück, bevor ihn Gomà daran erinnert, dass nichts im Raum verändert werden darf, bevor die Spurensicherung mit ihrer Arbeit fertig ist. Sargento Blai stößt wieder zu ihnen.

»Ich werde eine Ermittlungsgruppe bilden«, kündigt Gomà an. »Wir stellen, abgesehen von Sargento Pires, fünf Leute. Ihr steuert zwei weitere bei.«

»So viele du brauchst«, sagt Barrera.

Gomà deutet auf Melchor.

»Der Junge hier ist einer von ihnen«, sagt er. »Und ich will noch einen, der die Gegend gut kennt, der hier lebt.«

»Da habe ich Ihren Mann«, sagt Sargento Blai. »Er ist ein Freund der Familie.«

»Der Adells?«

»Ja.«

»Er soll herkommen.«

»Ich habe ihn gerade losgeschickt, damit er ihnen die Nachricht überbringt.«

»Er soll zurückkommen.«

Blai entfernt sich, telefoniert und kommt gleich wieder. Kurz darauf erscheint Salom. Gomà reicht ihm die Hand, deutet auf die Leichen der beiden Alten und fragt, ob er sie kenne.

»Jeder in Terra Alta kennt sie«, sagt Salom. »Die Gegend ist nicht groß.«

»Persönlich, meine ich.«

»Ja«, sagt Salom. »Ich bin in Gandesa geboren und habe fast immer hier gelebt, ebenso wie die beiden. Das heißt, wie er, sie ist nicht von hier, obwohl sie schon seit einer Ewigkeit in Terra Alta gelebt hat. Aber vor allem kenne ich die Tochter und den Schwiegersohn. Den Schwiegersohn vor allem. Wir sind gut befreundet.«

»Mehr Kinder hatten sie nicht?«

»Nein. Es gibt auch keine näheren Verwandten. Soweit ich weiß.«

Gomà fragt, ob die Familie Adell tatsächlich die wohlhabendste der Gegend sei. Salom nickt.

»Der alte Mann war ein Topunternehmer«, sagt er. »Halb Gandesa gehört ihm. Und Gráficas Adell natürlich.«

»Sie stellen Papiererzeugnisse her«, schaltet sich Barrera ein. »Verpackungen für Muffins, Papptabletts für Konditoreien, Pralinenschachteln, Kartons, Eierschachteln, Förmchen für Mandelgebäck. Und dergleichen mehr. Es ist das umsatzstärkste Unternehmen in Terra Alta.«

»Die Stammfabrik befindet sich im Gewerbegebiet La Plana Parc, am Stadtrand von Gandesa«, fügt Salom hinzu. »Und es gibt Niederlassungen in Osteuropa und Lateinamerika.«

»Wer hat all das geleitet?«, fragt Gomà.

»Wer das Sagen hatte?«, fragt Salom zurück. Gomà nickt. »Der Alte«, antwortet der Caporal. »Es gibt noch einen Geschäftsführer, der schon immer dabei war, eine Schlüsselfigur, die alles kontrolliert. Und der Schwiegersohn ist Vorstandsvorsitzender.«

»Der Schwiegersohn ist Ihr Freund«, sagt Gomà.

»Ja«, erwidert Salom. »Albert Ferrer heißt er. Aber das Sagen hatte der Alte. Er hat immer noch alle wichtigen Entscheidungen getroffen.«

»Wie alt war er?«, fragt Gomà.

»Ich weiß nicht«, sagt Salom. »Wohl mindestens neunzig, nehme ich an.«

Der Subinspector hebt die Brauen, verzieht den Mund und wiegt den Kopf, beeindruckt von der Zahl. Dann dreht er sich zu den beiden Leichen um, als müsste er sich vergewissern, dass sie noch da sind. Sargento Pires tut es ihm nach. Sie macht nun keine Notizen mehr, sondern mustert Gomà erwartungsvoll. Ein paar Schritte von der Gruppe entfernt unterhalten sich Barrera und Blai. Melchors Blick fällt wieder auf das Tattoo an Pires’ Schlüsselbein, er sieht dort auch einen Schriftzug, kann ihn jedoch nicht entziffern.

»Ich will einen vollständigen Bericht über das gesamte Familienunternehmen«, ordnet Gomà an. Er wendet sich an Pires, die wieder notiert. »Bis zur Nachmittagsbesprechung. Die ist um wie viel Uhr?«

»Um fünf«, antwortet sie, ohne den Blick vom iPad zu heben.

»Klappt das bis dahin?«, fragt Gomà. Pires bejaht, und der Subinspector deutet auf Melchor und Salom und fügt hinzu: »Sie beide möchte ich auch dabeihaben. Auf dem Revier, meine ich.«

Melchor und Salom nicken.

»Noch etwas«, fährt Gomà fort und wendet sich an Salom. »Die Adells hatten wohl viele Feinde, nicht wahr?« Die Frage scheint den Caporal zu verblüffen. Der Subinspector erklärt: »Leute, die sie nicht mochten. Leute, die sie gehasst haben.«

»Eher weniger, scheint mir«, antwortet Salom. »Weshalb glauben Sie das?«

»So ist das gewöhnlich bei reichen Leuten«, erklärt Gomà. »Je reicher, desto mehr Feinde.«

»Bei den Adells bezweifle ich das«, sagt Salom mit skeptischer Miene. »Zumindest nicht hier in Terra Alta. Bedenken Sie, wie vielen sie hier Arbeit verschafft haben, der halbe Landkreis arbeitet für sie. Außerdem waren sie sehr religiös. Sie sind dem Opus Dei beigetreten, aber ganz diskret. So waren sie, diskret. Und schlicht. Auf jeden sind sie zugegangen, haben den Leuten geholfen. Nein, ich glaube, hier hat man sie eher gemocht. Und ihre Familie ebenso.«

Barrera und Blai stützen diese Ansicht mit eigenen Informationen und Eindrücken, die Sargento Pires ebenfalls auf dem iPad notiert oder zusammenfasst. Als der Meinungsaustausch ins Stocken kommt, sagt Salom:

»Dann sollte ich wohl besser die Familie benachrichtigen.«

»Ja, gehen Sie«, ermutigt ihn Gomà. »Und vergessen Sie nicht, allen die Fingerabdrücke abzunehmen. Blai, haben Sie den Untersuchungsrichter angerufen?«

»Gleich nachdem ich mit Ihnen gesprochen hatte«, antwortet Blai. »Wir sollen Bescheid sagen, sobald wir fertig sind.«

»Dann tun Sie das jetzt.«

Sargento Blai geht in eine von der Spurensicherung freigegebene Ecke, wo er ungestört telefonieren kann. Ein Streifenpolizist kommt herein und sucht Subinspector Barrera, der ihn anhört, sich entschuldigt und mit ihm den Raum verlässt. Gomà gibt Pires weitere Anweisungen, und Melchor nutzt den Moment, um sich zurückzuziehen und mit der Arbeit fortzufahren. Doch Gomà hält ihn erneut zurück.

»Warten Sie«, sagt er. »Ich brauche Sie noch.«

Melchor wartet. Unterdessen kommen zwei Kriminaltechniker aus Tortosa mit ihren Köfferchen ins Zimmer, erstarren ein paar Sekunden beim Anblick der Leichen und sprechen dann mit Sirvent, während sie Overalls, Handschuhe, Schuhüberzieher und Masken anlegen. Neben Melchor pinselt eine Kollegin von der Spurensicherung bereits seit ein paar Minuten über eine Anrichte, auf der Suche nach Fingerabdrücken. Pires’ Handy klingelt, und Gomà gibt ihr ein Zeichen, den Anruf anzunehmen.

»Einen Moment«, entschuldigt sich die Sargento. »Es ist López, von der Presse.«

Gomà nimmt Melchor beim Arm und führt ihn in eine Zimmerecke, gleich neben der Treppe zum zweiten Stock.

»Barrera und Blai haben mir erzählt, wer du bist«, sagt er und geht unvermittelt zum Du über.

Gomà lässt seinen Arm los. Hinter den Brillengläsern sind die kalten Augen nun eisig und forschend. Melchor ahnt, was der Subinspector meint, antwortet aber nicht, sondern hält nur dem Blick stand.

»Ich habe viel von dir gehört«, verrät ihm Gomà. »Wie lange liegen die Attentate schon zurück? Vier Jahre, fünf?«

Melchor antwortet, vier.

»War eine beachtliche Leistung«, fährt der Subinspector fort und wiegt wieder den Kopf. »Man muss schon ein ganzer Kerl sein, um so was zu tun. Glückwunsch.« Er nimmt die Brille ab, behaucht die Gläser, reinigt sie mit einem Taschentuchzipfel und relativiert: »Aber so gut ist nicht alles, was man über dich erzählt. Das weißt du, nicht wahr?«

Das weiß Melchor natürlich, denn seit seiner Ankunft in Terra Alta haben viele Legenden über ihn die Runde gemacht, die meisten davon unwahr. Kurz denkt er an die wahren und will Gomà schon antworten, das wisse er, und hinzufügen, er sei aber nicht mehr der Gleiche, habe sich in den vier Jahren verändert, habe jetzt Frau und Tochter und ein anderes Leben. Aber da er dem Subinspector gegenüber bestimmt nicht die richtigen Worten finden wird und außerdem keine Schwierigkeiten bekommen will, schweigt er.

Gomà lässt ein paar Sekunden verstreichen und setzt die Brille wieder auf.

»Ich will nur sagen, mach dir keine falschen Vorstellungen«, erklärt er und sieht Melchor in die Augen. »Das hier ist Teamarbeit, manch einer vergisst das. Ich nicht. Ich habe das immer im Hinterkopf. Ich hoffe, du auch, zumindest solange du mit mir arbeitest. Du weißt, du sollst mir bei dem Fall zur Hand gehen, ich habe dich ausgewählt. Das heißt, ich vertraue dir. Man kann dir vertrauen, hat man mir gesagt, ich hoffe, du enttäuschst mich nicht. Jedenfalls möchte ich, dass du einfach einer mehr im Team bist. Nichts weiter. Einer mehr. Ist das klar?«

Melchor nickt.

»Es ist wichtig, dass du das verstehst«, beharrt Gomà. »Wenn nicht, sag es gleich. Dann ziehe ich dich von dem Fall ab und Schluss. Das ist am besten. Für dich und für mich. Und für den Fall.«

Melchor nickt wieder. Ein befriedigtes Lächeln lässt die Zähne des Subinspector hervorblitzen.

»Hervorragend«, sagt er. »Ich freue mich, dass wir uns verstehen.«

Sargento Pires hat ihr Telefonat bereits beendet und wartet in diskreter Distanz auf das Ende des vertraulichen Gesprächs. Jetzt tritt sie zu den beiden, und sobald Gomà sie in Hörweite weiß, kehrt er vom Du zum Sie zurück.

»Wenn Sie Nachtdienst hatten, haben Sie sicher noch nicht geschlafen«, sagt er.

»Nein«, bestätigt Melchor.

»Warten Sie, bis der Richter da ist«, ordnet Gomà an. »Erzählen Sie ihm, was Sie mir erzählt haben. Dann gehen Sie etwas essen und ruhen sich ein wenig aus. Am Nachmittag brauche ich Sie frisch.«

Die Abordnung des Gerichts erscheint kurz vor elf im Landhaus. Ein Streifenpolizist kündigt ihr Eintreffen an, und Gomà und Barrera empfangen sie im Garten, zusammen mit Blai und Pires. Melchor und Salom beobachten sie von der Haustür aus. Die Gruppe besteht aus Gerichtsmediziner, Gerichtssekretär und Richter, ein beleibter, pausbäckiger und fast kahler Mann mit Hosenträgern, der nach einem kurzen Gespräch mit Gomà der Gruppe voran zum Tatort geht. Als sie an Melchor und Salom vorbeikommen, macht ihnen Gomà ein Zeichen, dass sie sich anschließen sollen. Sie folgen ihnen und sehen im Zimmer mit den Leichen, wie unterschiedlich die Neuankömmlinge auf das Grauenhafte reagieren, das sie dort erwartet: Während der Richter – der vom Treppensteigen noch außer Atem ist und sich mit einem weißen Taschentuch den Schweiß aus dem Gesicht wischt – alles reglos mustert, die Augen weit aufgerissen, der Mund verzerrt, und sein Sekretär ganz ähnlich reagiert, bereitet sich der Gerichtsmediziner mit der Seelenruhe des Profis auf die Arbeit vor, untersucht die Gräueltat, als wäre er weniger Forensiker als Mathematiker und hätte vor sich nicht zwei massakrierte Körper, sondern eine biquadratische Gleichung.

»Du liebe Scheiße«, ruft der Richter schließlich. »Was zum Teufel ist das!«

Gleich darauf, Richter und Sekretär haben sich noch kaum von dem Schrecken erholt, beginnt die Leichenschau. Versehen mit blauen Handschuhen und einem grauen Kittel, beginnt der Forensiker, die Überreste der Adells zu untersuchen, und der Richter, der sich noch immer die Schläfen mit dem Taschentuch wischt, bittet Gomà, ihm in allen Einzelheiten zu erzählen, was man weiß.

»Das überlasse ich lieber ihm.« Gomà deutet auf Melchor. »Er war als Erster hier.«

Der Richter bemerkt Melchor. Die beiden Männer haben regelmäßig bei Gericht miteinander zu tun, aber Melchor ist sich nicht sicher, ob der Richter seinen Namen kennt.

»Dann schieß los, mein Lieber«, sagt der Richter. »Ich bin ganz Ohr.«

Kaum hat er den Schlüssel im Schloss gedreht, hört Melchor aus der Wohnung einen Schrei. Sekunden später hat er seine Tochter auf dem Arm, sie hängt an seinem Hals, küsst ihn und keucht, als hätte sie einen Hundertmeterlauf hinter sich. Ohne ein Wort der Begrüßung versucht Cosette, etwas zu erklären, was Melchor nicht versteht, bis er begreift, dass sie wissen will, ob sie eine Freundin besuchen darf.

»Bittebitte, Papa!«

Sie sind nun in der Küche. Melchor wirft seiner Frau einen fragenden Blick zu.

»Wir haben auf dem Markt Elisa Climent getroffen«, sagt Olga. »Sie und ihre Mutter haben sie zum Spielen eingeladen.«

Melchor täuscht Überraschung vor.

»Wirklich?«, fragt er.

»Ja!«, ruft Cosette. »Darf ich hin, Papi?«

Nun täuscht Melchor Zweifel vor.

»Na, ich weiß nicht recht, Kleines«, sagt er.

»Bittebitte, Papi!«, fleht Cosette und windet sich in seinen Armen. »Bittebittebitte!«

Melchor entschlüpft ein Lachen.

»In Ordnung«, sagt er schließlich, und im Überschwang der Dankbarkeit pflanzt ihm Cosette einen Kuss auf die Wange. »Aber unter einer Bedingung.«

Cosette legt den Kopf zurück und mustert ihn beunruhigt.

»Was denn?«, fragt sie.

»Dass du mir einen Kuss gibst.«

Cosette lächelt, ein strahlendes Lächeln, das ihr ganzes Gesicht erhellt.

»Aber ich hab dir schon einen gegeben!«

»Noch einen.«

Cosette küsst ihn.

»Einen noch dickeren«, sagt Melchor.

Cosette presst mit aller Kraft den Mund gegen die Wange des Vaters.

»Noch dicker«, sagt Melchor.

Cosette verzieht ärgerlich den Mund.

»Mama, schau dir Papa an!«, protestiert sie.

Melchor setzt seine Tochter ab und gibt ihr einen Klaps. Auf dem Küchentisch stehen zwei Teller mit Nudelresten, ein leeres Glas, ein halbes Glas Rotwein und eine halbe Flasche Wasser.

»Ihr habt schon Mittag gegessen?«, fragt er.

»Natürlich«, entgegnet Olga. »Wir wussten nicht, wann du kommst, und Elisa und ihre Mutter müssen gleich da sein. Aber wir haben dir etwas übrig gelassen.«

»Zum Glück«, sagt Melchor. »Wenn es nichts zu essen gibt …«, er geht in die Knie, stößt ein Raubtiergebrüll aus, fletscht die Zähne, streckt Cosette drohend die Arme entgegen und krümmt seine Finger zu Krallen, »dann fresse ich euch beide auf.«

Cosette kreischt und versteckt sich erschrocken, aber lachend hinter der Mutter. Auch Melchor lacht, entzückt darüber, was für einen Schreck er seiner Tochter eingejagt hat, die neben den Beinen seiner Frau vorsichtig ein Auge hervorblitzen lässt.

»Du musst umfallen vor Hunger und Müdigkeit«, sagt Olga.

»So ungefähr«, sagt Melchor und richtet sich auf. »Na, dann lasst mich mal duschen.«

Während er sich unter dem Wasserstrahl einseift, klingelt es, und als er im Pyjama in die Küche zurückkehrt, ist Cosette fort, und auf dem Tisch erwartet ihn ein dampfender Teller Makkaroni Bolognese und eine eisgekühlte Cola-Dose.

»Wie entsetzlich, das mit den Adells!«, sagt Olga als Erstes.

»Woher weißt du davon?«, fragt Melchor.

»Wie soll ich nicht davon wissen? Das Dorf ist ein Bienenstock, die Nachricht verbreitet sich überall. Seit der Ebroschlacht war nicht mehr so viel von Terra Alta die Rede. Wisst ihr schon, wer es gewesen sein kann?«

»Keine Ahnung.«

»Ihr habt keinerlei Spur?«

»Nicht eine. Aber keine Sorge. Wir kriegen sie.«

Olga sitzt seitlich vor ihm, mit dem Rücken an der Wand, die Beine übereinandergeschlagen, und erzählt, was sie am Vormittag im Radio gehört hat, während sie Schluck für Schluck ihr Weinglas austrinkt. Sie trägt eine weiße Bluse und verschlissene Jeans, ihr Haar ist glatt und dunkel, nicht sehr lang, im Nacken mit einer Klammer hochgesteckt. Melchor hört ihr zu und spült hin und wieder die Makkaroni mit großen Schlucken Cola hinunter, er mag es, wie gut sie sich ausdrückt, staunt immer noch, dass er so eine Frau für sich allein hat: hübsch, gebildet, fürsorglich.

Mit seinen fast dreißig Jahren hat Melchor oft das Gefühl, dass sein Leben, seit er Olga kennengelernt hat, nicht mehr das ist, zu dem er verurteilt zu sein schien, hat das Gefühl, dass er sich seit seiner Ankunft in Terra Alta ein fremdes Leben anmaßt, ein leuchtendes, unendlich viel besseres als das ihm zustehende armselige, für das ihn seine Mutter eigentlich geboren hat. Manchmal suchen ihn Albträume aus dem anderen Leben heim, dann wacht er durchnässt im Morgengrauen auf und sieht nach einem kurzen, benommenen Panikanfall mit unbeschreiblicher Erleichterung, dass er hier ist, in seinem Haus in Gandesa, dass seine Frau neben ihm schläft und seine Tochter gleich am anderen Ende des Gangs. Zurück in der Wirklichkeit, streichelt er dann Olgas Körper, steht auf, geht in Cosettes Zimmer, betrachtet sie einen Moment lang beim Schlafen, geht ins Esszimmer, macht die Tür hinter sich zu, läuft hin und her, gestikuliert wie ein Wahnsinniger und schreit stumm in die Stille des Morgens hinaus, dass er der glücklichste Mensch auf Erden ist.

Melchor lässt Olga erzählen, mal nickt er, mal versucht er, das Grausame der Vorfälle im Landhaus – oder wie die Journalisten sie darstellen – zu bemänteln, abzuschwächen oder zu verschleiern, und schließlich fragt er, ob sie die Adells gekannt habe.

»Natürlich«, entgegnet Olga. Sie hält das Weinglas am Stiel und dreht es langsam, konzentriert. »Vor allem ihre Tochter, Rosa heißt sie, sie ist viel älter als du. In meinem Alter. Wir sind zusammen in die Schule gegangen, wir waren fast Nachbarinnen. Auch ihren Mann kenne ich.«

»Er ist mit Salom befreundet«, sagt Melchor.

»Ja, sehr gut sogar.« Olga blickt auf als Zeichen der Zustimmung, ihr Glas dreht sich nicht mehr. »Sie sind verschieden wie Tag und Nacht, haben aber während des Studiums in Barcelona zusammengewohnt und sind Freunde geworden. Ich hatte vor allem Kontakt zu ihr. Unsere Väter waren ebenfalls befreundet. Das heißt, damals, als wir kleine Mädchen waren, später haben sie sich nicht mehr gesehen. Mein Vater hat erzählt, Adell sei Waisenkind gewesen, sein Vater wurde anscheinend im Krieg getötet, und er musste sich allein durchschlagen.« Olga führt das Glas an die Lippen und nimmt einen weiteren Schluck. »Als Junge hat er sich sein Geld damit verdient, Granatsplitter in den Bergen zu sammeln, nach dem Krieg war das Land von Granatsplittern übersät. Dann ist Adell Schrotthändler geworden, und in den Sechzigern oder Siebzigern hat er zum Spottpreis ein Unternehmen für Papierverarbeitung gekauft, das bankrottgegangen war. Das war der Grundstein seines Vermögens. Natürlich kam das nicht von heute auf morgen, das war kein glücklicher Zufall. Er hat wie ein Verrückter geschuftet, Tag und Nacht, samstags, sonntags und an Feiertagen. Er war ein ehrgeiziger Mann, wollte vorankommen, etwas darstellen, hat mein Vater immer gesagt. Er hat auch gesagt, dass er gerissen war. So hat er Gráficas Adell zum mächtigsten Unternehmen in der Gegend gemacht. Niemand hat ihm etwas geschenkt.«

»Warum hatten er und dein Vater später keinen Kontakt mehr?«

Olga zuckt mit den Schultern.

»Ich weiß nicht, mein Vater hat es mir nie erklärt. Ich weiß bloß, dass er sehr speziell war. Du hast sicher gehört, dass er erzkatholisch gewesen ist.« Melchor nickt, während er Makkaroni auf die Gabel spießt. »Das mag wohl stimmen, aber mein Vater hat auch erzählt, dass Adell damals, als sie noch befreundet waren, immer gesagt hat: ›Sieh mal, Miquel, wenn ich an einem Tag niemandem eins ausgewischt habe, bin ich nicht glücklich.‹«

Olga lächelt – über Adells Satz oder die Erinnerung an ihren Vater –, und ein feines Netz von Fältchen sprießt an den Mundwinkeln hervor. Melchor kaut und muss daran denken, wie er seine Frau kennengelernt hat, kurz nach seiner Ankunft in Terra Alta, und ein Schauer läuft ihm kalt den Rücken hinunter wie ein aufwallendes Begehren.

»Aber die Leute hier hatten sie gern, oder?«, fragt er. »Die Adells, meine ich.«

»Wer hat das gesagt?«

»Salom.«

Olga neigt den Kopf und senkt zweifelnd die Lider.

»Zumindest geben sie vielen Leuten Arbeit«, beharrt Melchor.

»Ja, aber was für Arbeit?«, fragt Olga, entflechtet ihre Beine, blickt Melchor ins Gesicht und stellt ihr Glas zur Seite, als dürfte sich nichts zwischen sie schieben. »Sie zahlen ein miserables Gehalt, denn sie haben sich mit den anderen Unternehmern im Umkreis abgesprochen. Ihre Fabriken haben nicht einmal einen Betriebsrat. Wer in Terra Alta bleiben will, muss sich mit dem jämmerlichen Lohn abfinden, den sie zahlen. Das weißt du besser als ich. Wie viele ausländische Arbeiter kommen in Terra Alta inzwischen auf einen Arbeiter von hier?«

»Drei oder vier«, antwortet Melchor. »Die meisten Rumänen und viele von ihnen illegal.«

»Das heißt«, erklärt Olga, »arme Kerle, die bereit sind, für dreimal so wenig Lohn zu arbeiten wie die hiesigen.«

»Aber die hiesigen machen sich trotzdem nicht davon.«

»Natürlich nicht. In Terra Alta sind wir konservativ, das habe ich dir schon tausendmal gesagt. Wer hier geboren ist, will nicht weg, wir wollen hier leben. Und wenn wir fortgehen, kehren wir zurück, wie Salom oder ich. Oder wie die Adells, die überall leben könnten, aber immer noch hier sind. Natürlich sind die Adells reich. Doch das spielt keine Rolle, wir sind wie sie. Das hier ist eine arme Gegend, man kommt mit wenig aus.«

Olga steht auf, schenkt sich noch etwas Wein nach und trinkt ihn, gegen die Kühlschranktür gelehnt, mit einem Schluck aus.

»Sieh mal, Melchor«, fährt sie fort. »Die Adells sind wie ein Baum, der einen breiten Schatten wirft, aber nichts um sich herum wachsen lässt. Sie kontrollieren alles. Haben überall in Terra Alta Eigentum, halb Gandesa gehört ihnen, das heißt, sie geben den Leuten Arbeit in ihren Unternehmen, verkaufen ihnen die Wohnungen, in denen sie leben, sogar die Möbel, mit denen sie sie füllen, wem, meinst du, gehört das Möbelgeschäft Muebles Terra Alta? Adell war jedenfalls ein Dorfbonze. Damit mache ich ihn nicht schlecht, ich beschreibe ihn nur.«

»Du sagst also, mehr als einer freut sich über das, was geschehen ist?«

»Nein, ich sage, was ich sage. Und was ich sage, ist die Wahrheit. Salom weiß das so gut wie ich. Sprich mit den Arbeitern von Gráficas Adell, und du wirst sehen. Bestimmt sagen sie nicht, dass er ein gemeiner Hund war oder sie persönlich schlecht behandelt hätte, denn das hat er sicher nicht getan. Eher im Gegenteil, alle Welt sagt, dass er ein äußerst sympathischer alter Mann gewesen ist. Aber ich wette, am Ende geben sie zu, dass er sie ausgebeutet hat.« Olga deutet mit dem leeren Glas auf Melchors leeren Teller. »Willst du noch Pasta?«

Melchor schüttelt den Kopf, und Olga fragt, ob sie einen Kaffee machen soll. Melchor verneint wieder.

»Ich will nur ein wenig schlafen«, sagt er und deutet auf die Wanduhr in Form eines Apfels, die halb drei anzeigt. »Um fünf muss ich auf dem Revier sein.«

Gemeinsam räumen sie den Tisch ab und stellen Teller, Besteck und Weinglas ins Spülbecken. Olga bückt sich, um die Cola-Dose in eine Tüte zu stecken, in der sich bereits ein Tetrapak und zwei Plastikflaschen befinden. Als sie sich wieder aufrichtet, umfasst Melchor ihre Taille und küsst sie auf den Hals, sucht ihren Mund, findet ihn. Olga weicht zurück und sagt:

»Na komm, sei brav und geh schlafen.«

Melchor lächelt, nimmt ihre Hand und führt sie sich zwischen die Beine.

»Man schläft doch viel besser, wenn man ordentlich gevögelt hat.«

»Mensch, Bulle«, lacht Olga. »Immer gleich losschießen.«

2

Er hieß Melchor, weil seine Mutter, nachdem er blutbeschmiert aus ihrem Leib gekommen war, bei seinem Anblick freudig schluchzend ausgerufen hatte, er sehe aus wie einer der Heiligen Drei Könige. Seine Mutter hieß Rosario und war Nutte. In ihrer Jugend hatte sie in den Bordellen rund um Barcelona angeschafft, im Riviera, im Sinaloa oder dem Saratoga in Castelldefels oder im Calipso in Cabrera de Mar. Sie war eine schöne Frau gewesen, von einer wilden Schönheit, eindringlich und urwüchsig, aber ihr Reiz überlebte weder die verheerenden Verwüstungen ihres Berufs noch die zersetzenden des Alters, und als Melchor heranwuchs, prostituierte sie sich schon zum Schleuderpreis im Freien. Sie schämte sich, ihren Lebensunterhalt damit zu verdienen, mit Männern ins Bett zu steigen, hatte es Melchor jedoch nie verheimlicht, auch wenn ihm das lieber gewesen wäre. Manchmal brachte sie Kunden mit nach Hause, die Melchor zwar selten zu Gesicht bekam, weil sie das wohlweislich zu verhindern wusste, doch als Kind hatte er das Ratespiel für sich erfunden, welcher von ihnen sein Vater war. Es bestand darin, die nächtlichen Geräusche zu identifizieren, die in sein Zimmer drangen, während er zu schlafen vorgab, und Mutmaßungen anzustellen: War sein Vater der Mann, der mit dem festen Schritt des Besitzers den Flur heraufstampfte, oder war es der, der fast auf Zehenspitzen ging und nicht bemerkt werden wollte? War es der Alte, der früh am Morgen hustete und Schleim auswarf wie ein Kranker ohne Zukunft oder ein Kettenraucher? War es der, dessen Schluchzer eines Nachts durch die Wand gedrungen waren, die ihn vom Schlafzimmer seiner Mutter trennte, oder der, den er eines Nachts hinter der angelehnten Esszimmertür eine Geschichte über Totengespenster hatte erzählen hören? Vielleicht war es der Mann in der Lederjacke, den er mehrmals flüchtig von hinten gesehen hatte und der die Wohnung immer im Morgengrauen verließ? Oft füllte Melchor seine wachen Nächte mit diesem unlösbaren Ratespiel, und jahrelang fragte er sich bei jedem Mann, der ihm auf der Straße begegnete, ob er es gewesen war, der sich mit seiner Mutter zusammengetan und ihn unwissentlich gezeugt hatte.

Melchor und seine Mutter lebten in einer winzigen Wohnung im Viertel Sant Roc in Badalona, einer Arbeitervorstadt von Barcelona. Das Haus befand sich in einem Vergnügungsviertel, und Melchors deutlichste Erinnerung an Kindheit und Jugend war der Lärm rundherum, niemals abreißend und so allgegenwärtig, dass er sich nicht vom Grundgeräusch der Wirklichkeit trennen ließ, als gäbe es sie gar nicht ohne röhrende Auspuffe und Auto-, Bus- und Motorradhupen, ohne betrunkene Schreie oder Flüche, ohne die Streitigkeiten der Randalierer, ohne die seismischen Bässe der Musik in Bars und Nachtclubs. Melchors Mutter wusste, dass Sant Roc Gift für ihren Sohn war, aber sie wusste auch, es war ihr Viertel, und sie wollte nicht woanders leben (oder konnte es sich nicht vorstellen). Deshalb leistete sie sich für ihn von Anfang an eine Privatschule, weit entfernt: das Maristenkolleg. Sie hatte es sich in den Kopf gesetzt, dass Melchor etwas lernen sollte, und während seiner Kindheit und Jugend wiederholte sie ihm immer wieder diesen Satz:

»Wenn du so elend wie ich enden willst, dann lern nicht.«

Melchor schien diesen sarkastischen Rat zu beherzigen. Zwar war er anfangs ein braver, schüchterner Schüler, der passable Noten bekam, aber mit zwölf oder dreizehn, fast zur gleichen Zeit, als seine Mutter den prekären Schutz der Animierlokale verließ und sich auf die freie Wildbahn vorwagte, wurde aus Melchor ein dickköpfiger, widerspenstiger Schüler, der sich leicht auf Streit einließ (oder ihn vom Zaun brach) und oft im Unterricht fehlte. Nie fügte er sich wirklich in die Schule ein, gab nie sein Leben in Sant Roc auf.

Mit dreizehn fing er an, Alkohol zu trinken, Zigaretten zu rauchen und Drogen zu nehmen. Mit vierzehn warf man ihn von der Schule, weil er während des Unterrichts einem Lehrer einen Faustschlag versetzt hatte. Mit fünfzehn stand er zum ersten Mal vor Gericht. Den Vormundschaftsrichter, einen geduldigen Mann in den Sechzigern, abgestumpft vom jahrzehntelangen Umgang mit jugendlichen Straftätern, versuchten Melchors Mutter und der Pflichtverteidiger zu überzeugen, den Halbwüchsigen nicht zu bestrafen, mit dem scheinheiligen Argument, er sei zum ersten Mal straffällig geworden, und mit dem doppelten Versprechen, er werde aufhören, Kokain zu nehmen und zu verkaufen, und eine Töpferlehre machen.

Der Richter wollte ihm, da es der erste Ausrutscher war, eine Chance geben und ließ sich täuschen. Doch Melchor erfüllte keines der Versprechen und fand sich in den folgenden zwei Jahren weitere zwei Male vor dem Vormundschaftsgericht wieder, einmal, weil er mit dem Türsteher eines Clubs in Sant Boi in Streit geraten war (wobei er beileibe keine schlechte Figur gemacht hatte), und ein anderes Mal, weil er einer Frau auf den Ramblas die Handtasche gestohlen hatte. Die erste Straftat brachte ihm nur drei Wochen in einem Jugendheim in L’Hospitalet ein, doch die zweite musste er mit fünf Monaten Haft bezahlen. Seine Mutter besuchte ihn täglich, und an dem Nachmittag, an dem er freikam, wartete sie am Tor der Anstalt auf ihn. Am Abend fragte sie nach dem Essen, was er für Pläne habe. Melchor zuckte mit den Schultern.

»Wieso?«

Sie entgegnete, ohne zu zögern:

»Wenn du weitermachen willst wie bisher, will ich dich nicht im Haus haben.«

Seine Mutter war vierundfünfzig und stammte aus einem Dorf bei Jaén, von dem Melchor oft gehört, das er aber nur ein einziges Mal besucht hatte. Es hieß Escañuela. Dort hatte Melchor inmitten einer Handvoll schneeweißer Häuschen und stramm aufgereihter Olivenbäume zum ersten und letzten Mal zwei alte Leute gesehen, runzlig wie Rosinen, die seine Großeltern waren. Jetzt, ein Jahrzehnt später, musste er an sie denken, als er seine Mutter in ihrem zerschlissenen Bademantel musterte, nun auch zu einer alten Frau geworden – das schlaffe Fleisch, die trockene, welke Haut, die erloschenen Augen –, und er empfand für sie das gleiche Bedauern, den gleichen Mangel an Wärme, die er für seine Großeltern empfunden hatte. Dieses Gefühl machte ihn einen Moment lang wütend. Dann stand er wortlos vom Tisch auf, ging in sein Zimmer und packte den Koffer, den seine Mutter gerade ausgepackt hatte. Als er damit hinausging, wartete sie im Flur. Sie fragte:

»Du gehst?«

»Nein«, entgegnete Melchor. »Du wirfst mich raus.«

Sie nickte mehrmals schwach und brach in Tränen aus. So standen sie beide ein paar Sekunden, nur Zentimeter voneinander entfernt, sie weinend, er als stummer Zeuge. Niemals hatte er Tränen in den Augen seiner Mutter gesehen, und das Schweigen zog sich endlos in die Länge.

»Geh nicht, Melchor«, sagte sie schließlich mit erstickter Stimme. »Du bist das Einzige, was ich habe.«

Er ging nicht, änderte aber auch nicht sein Leben. Im Gegenteil. Durch Vermittlung eines Panamaers, den er im Jugendheim kennengelernt hatte, fing Melchor an, für ein kolumbianisches Kartell zu arbeiten, das über den Hafen von Barcelona Kokain einschmuggelte. Anfangs übernahm er untergeordnete Aufgaben, vertrieb vor allem Drogen in Badalona, Santa Coloma, Sant Andreu und anderen Vororten und Vierteln rund um Barcelona, ebenso kontrollierte er die Dealer. Nach und nach machte er sich unentbehrlich und gewann die Zuneigung seiner Chefs, die ihm nun ausgefallenere Aufgaben anvertrauten. Jetzt verdiente er mehr Geld, als er ausgeben konnte, machte jede Nacht durch, schlief mit zahllosen Frauen, trank Whisky und nahm jede Menge Kokain. Er lernte auch zu schießen. Ein ehemaliger deutscher Söldner brachte es ihm im Auftrag der Kolumbianer bei, er hieß Hans oder nannte sich so. Unter seiner Anleitung übte er mehrere Wochen lang bei einem Schützenverein in Montjuïc. Sie sprachen wenig, doch entwickelte sich eine Art Freundschaft zwischen ihnen.

»Du schießt gut«, beglückwünschte ihn Hans in seinem perfekten, kehligen Spanisch an dem Tag, an dem sie sich verabschiedeten und in einer Bar um die Ecke etwas tranken. »Aber sie werden dich bezahlen, damit du auf Menschen schießt, nicht auf Zielscheiben. Und auf einen Menschen schießen ist nicht das Gleiche wie auf eine Zielscheibe.«

Melchor fragte, ob es schwieriger sei.

»Es ist anders«, entgegnete Hans. »Je nachdem, einfacher. Wenn du auf einen Menschen schießt, musst du nicht genau zielen, du musst nur kaltblütig genug sein, ihm so nah wie möglich zu kommen.«

Kurz nach Beendigung der Schützenausbildung fuhr Melchor als Leibwächter zweier Kartellbosse nach Marseille, Genua und Algeciras. Die letzte Lektion des Söldners musste er nicht anwenden, doch er bekam eine klarere Vorstellung von Umfang und Tragweite eines Geschäfts, das seine Arme nicht nur in mehrere lateinamerikanische Länder ausstreckte, sondern auch in europäische Städte. Nach der Reise kam es zu einem Vorfall, der das rückhaltlose Vertrauen erschütterte, das die Kolumbianer bisher in Melchor gehabt hatten.

Es geschah an einem Februarmorgen auf einer Autobahn im Umland von Barcelona. Melchor war zum Flughafen El Prat gefahren, um einen der Chefs abzuholen, der sich Nelson nannte und früh am Morgen aus Cali gekommen war, mit Zwischenlandung in Paris. Er sollte ihn zu seinem Haus in Cerdanyola fahren. Nelson hatte seine kolumbianische Familie besucht, vor der Rückreise war es zu einer lautstarken Auseinandersetzung mit seiner Frau gekommen, und den ganzen Transatlantikflug über hatte er kein Auge schließen können, war nervös, betrunken und am Boden zerstört gelandet, fiel jedoch sofort in bleischweren Schlaf, sobald er im Rücksitz des Audi versunken war, den Melchor fuhr. Um seinen Schlaf nicht zu stören, schaltete Melchor die Musik aus und versuchte, inmitten der dichten Autoschlangen, die zur Stoßzeit Barcelona bestürmten oder verließen, so sanft wie möglich zu fahren. Draußen herrschte eisige Kälte, und über der Stadt hing ein Wolkengebirge in Form eines Gehirns.

Auf einmal bemerkte Melchor auf der Höhe von Rubí, vielleicht auch Sant Cugat, inmitten morgendlicher Nebelfetzen neben einer Ampel eine Gruppe von Frauen. Es waren vier Prostituierte. Sie drängten sich um eine Tonne, aus der flackernd rot-blaue Flammen züngelten. Aus der Distanz glaubte Melchor, eine von ihnen zu erkennen: im Profil, mit blonder Perücke (zumindest hielt er sie für eine), weißen Schaftstiefeln, engen Shorts und schwarzem Top; das Alter, wie bei ihren Gefährtinnen, schwer zu bestimmen. Melchor bekam einen Knoten in der Kehle, und die Angst ließ seine Knie weich werden, als er abschätzte, dass er die Ampel knapp bei Rot erreichen, bremsen und entsetzliche Sekunden neben diesen Frauen würde verbringen müssen. Er überlegte nicht erst, beschleunigte so jäh, dass Nelsons Kopf nach hinten geschleudert wurde, schlängelte sich in Höchstgeschwindigkeit durch die Autokolonnen, fuhr bei Gelb über die Ampel und entfernte sich schnellstens von dem verfrorenen Prostituiertengrüppchen, während ihn der Kolumbianer anschrie und beschimpfte, verblüfft und benommen nach dem heftigen Stoß, und eine Erklärung verlangte, die Melchor wirr improvisierte und die der andere nicht glaubte.

Das war alles gewesen, kaum mehr als ein kleiner Zwischenfall, aber für die pathologisch misstrauischen Kolumbianer hatte die Episode ein beunruhigendes Gewicht. Melchor erfuhr niemals, ob die Prostituierte an der Ampel tatsächlich seine Mutter gewesen war, er hatte sie nie danach gefragt, doch der Argwohn des Kolumbianers und die Paranoia, mit der sich das Kartell vor dem tödlichen Gift der Verräter und Spione zu schützen glaubte, auch vor der Unbesonnenheit, dem Ungeschick oder der Nachlässigkeit seiner Leute, hatte in einem einzigen Augenblick das Vertrauen zunichtegemacht, das seine Chefs in ihn gesetzt hatten, und es hätte ihn das Leben kosten können.

Anfang März jedoch zerschlug die Polizei das Kartell. Melchor wurde gleich zu Anfang der Operation festgenommen, die mit mathematischer Präzision simultan an verschiedenen Schauplätzen durchgeführt worden war. Sie schnappten ihn frühmorgens im Gewerbegebiet Zona Franca, in einem Lager, das die Organisation für die Drogen benutzte und das zu einer Mausefalle wurde, als es eine Unzahl von Beamten der Policía Nacional umstellte, bis an die Zähne bewaffnet. Minuten später brach eine Schießerei los, während der Melchor versuchte, zwei der Kolumbianer aus der Falle zu befreien, jedoch nur erreichte, dass einer von ihnen – der Älteste: ein ehemaliger Guerillero des ELN mit Namen Óscar Puente – eine Kugel ins Auge bekam, die ihn sofort tötete, wonach der andere, vor Schreck gelähmt, vom Blut seines toten Gefährten bespritzt und wild schreiend, Melchor zwang, sich mit ihm zu ergeben. Das war das Ende des Fluchtversuchs.

Am nächsten Tag berichteten alle Zeitungen und Radio- wie Fernsehnachrichten, dass die Policía Nacional eine Ladung von über einer Tonne Kokain in den Häfen von Barcelona und Algeciras sichergestellt hatte und dass die Drogen aus Panama, Kolumbien und Bolivien in drei Containern nach Spanien gekommen waren, zwischen legaler Ware versteckt. Ebenso wurde berichtet, dass man in vier Städten sechsundzwanzig Personen festgenommen hatte, auch den Direktor von Barcelonas Frachthafen, den Vizedirektor von Algeciras’ Frachthafen und den Eigentümer eines Transport- und Logistikkonzerns für den Seeverkehr, der an mehreren Mittelmeerhäfen tätig war und beschuldigt wurde, sein Unternehmen als Deckmantel für die Einfuhr des Rauschgifts zur Verfügung gestellt zu haben.

Melchor wurde sofort nach Madrid überführt, ebenso seine Gefährten im Unglück. Er verbrachte mehrere Nächte auf dem Revier in der Calle Leganitos, wo ihn ein Richter des Nationalen Gerichtshofs vernahm, bevor er ihn als Untersuchungshäftling in das Gefängnis Soto del Real überwies. Dort verbrachte er mehrere Monate und wartete auf den Prozess. Noch am Tag seiner Einweisung wurde er brutal zusammengeschlagen, im Auftrag der Kolumbianer oder ihrer Anhänger. Melchor erfuhr nie, warum man ihn verprügelt hatte, ging aber davon aus, dass es vorsichtshalber geschehen war: für den Fall, dass der Schlag gegen das Kartell mit dem Verdacht zu tun hatte, den sie gegen ihn hegten (Melchor wusste, wenn der Verdacht mehr als ein Verdacht gewesen wäre, hätte man ihn nicht zusammengeschlagen, man hätte ihn gepfählt). Seine Mutter besuchte ihn zum ersten Mal im Gefängnis, sobald er die Krankenstation verlassen hatte. Sein Gesicht war von blauen Flecken übersät, er trug eine Klappe über dem Auge und hinkte an einer Krücke. Als Rosario ihn in den Besucherraum kommen sah, war ihr erster Gedanke, dass er immer noch ein Kind war; ihr zweiter, dass man ihn gebrochen hatte. Da sie wusste, dass ihr Sohn lügen würde, fragte sie nicht, was geschehen war, sondern nur, wie es ihm gehe. Melchor log auch da: Es gehe ihm gut.

»Hervorragend«, entgegnete die Mutter, die all die Jahre lang an einem bemühten Sarkasmus gefeilt hatte, denn sie war überzeugt, dass sie nur so zu ihrem Sohn durchdrang. »Das höre ich gern. Man muss die Dinge immer von der guten Seite sehen.«

»Ich wusste nicht, dass das Gefängnis eine gute Seite hat«, sagte Melchor mit all der ironischen Schroffheit, deren er fähig war.