Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GedankenReich Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Once upon a time … Das Königreich Derhn wird von einem undurchdringlichen Nebel verhüllt. Abgeschnitten von der Außenwelt, ist es zu einem Schatten seiner selbst verkommen: Hexen wurden vertrieben. Der Adel versinkt im Rausch der Elixiere. Zauberwesen sind vom Aussterben bedroht und fristen ihr trostloses Dasein an der Seite gelangweilter Damen. Doch zum Glück naht die Hochzeit des Prinzen Anders, dem ersten seit tausend Jahren, der ein gutes Herz in sich birgt. Hoffnung und Freude wollen sich ausbreiten. Allerdings umgibt seine Vermählung ein altes Geheimnis – ein Pakt, geschlossen zwischen Hexen und Menschen … Als ein Wahrsager den Tod des Prinzen in seinen Karten liest und Anders sein Schicksal selbst in die Hand nimmt, gerät das glückliche Ende ins Wanken und droht, im Nebel des Vergessens zu versinken. Märchenhaft düstere Fantasy!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 422

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Von Hexen und von Menschen

1. Drei Mal Pech

2. Die Aufwartung

3. Eine verhängnisvolle Weissagung

4. Die gute Fee

5. Der Prinz und der Vagabund

6. Hochzeitspläne

7. Der Ort, den es nicht gibt

8. Schwarze Katzen

9. Der letzte Drache

10. Hausfee

11. Alte Kröten

12. Sabbat

13. Der Seher von Derhn

14. Marsch der Steine

15. Mond

16. Ein Häuschen im Sumpf

17. Brotkrumen

18. Spieglein

19. Des Fluches Fluch

Dank

Über den Autor

GedankenReich Verlag

N. Reichow

Neumarkstraße 31

44359 Dortmund

www.gedankenreich-verlag.de

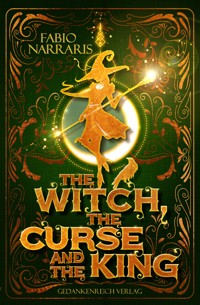

THE WITCH, THE CURSE AND THE KING

Text © Fabio Narraris, 2023

Cover & Umschlaggestaltung: Phantasmal Image

Lektorat/Korrektorat: Gwynnys Lesezauber

Satz & Layout: Phantasmal Image

Covergrafik © shutterstock

Innengrafiken © shutterstock

E-Book: Grit Bomhauer

ISBN 978-3-98792-089-9

© GedankenReich Verlag, 2023

Alle Rechte vorbehalten.

Dies ist eine fiktive Geschichte.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.

Nichts ist mächtiger

als ein Traum.

Ich widme diesen Roman

von Herzen

René und Chris,

ohne die es Rakel und Pydoctis

nicht geben würde.

Zu Beginn ein vorsichtiger Warnhinweis: Diese Geschichte handelt von Hexen.

Doch vermutlich ist das eine völlige Untertreibung. Das Buch ist vielmehr von Hexerei durchdrungen! Darum gebt beim Lesen bitte unbedingt darauf acht, euch nicht allzu sehr von ihr in den Bann ziehen zu lassen.

Bevor ihr in die Erzählung eintaucht, solltet ihr ein paar Dinge über Hexen erfahren. Sonst könntet ihr euch an so mancher Stelle unnötig gruseln oder ekeln.

Welche Gewissheit haben wir über diese Kreaturen und ihre Absichten? Die Forschungen des Heimatschutzes geben Aufschluss über zahlreiche Mythen, die über Hexen kursieren. Das Amt hat sie akribisch in einer Vielzahl Niederschriften festgehalten, aus der ich im Folgenden zitieren möchte.

Am Ende mag sich jeder selbst einen Eindruck verschaffen, was davon wirklich der Wahrheit entspricht.

MYTHOS NUMMER 1:

Hexen sind bösartig und hässlich

Sind Hexen allesamt fies, niederträchtig und zu alledem auch noch hässlich wie die Nacht?

Machen wir es kurz: Es stimmt!

Man kann ihre Verdorbenheit schmecken, fühlen und hören. Hexen stinken so bestialisch, dass es kaum zu ertragen ist. Man kann sie nicht einmal ansehen, ohne von Übelkeit geplagt zu werden. Ihre Stimmen klingen wie rostiges Metall, das man über ein Reibeisen schleift. Nach einem Gespräch mit einer Hexe fühlt man sich oft noch Tage später auf unbestimmte Weise kränklich. Als wäre man gezwungen worden, etwas Verbotenes zu tun. Eine Unterhaltung mit solch einer Wesenheit fühlt sich häufig an wie eine Mischung aus Verhör und Rüge. Selbst die Behauptung, Hexen seien durch und durch verpfuscht und lasterhaft, ist absolut zutreffend.

Doch das alles ist nur ein Standpunkt.

Für die Hexe ist die Hexe nicht böse. Der Mensch ist es. Und eben jene schimpfen die Hexen gut, spöttisch und voller Abscheu – da sie genau das als böse empfinden.

Der Mensch ist wie der Tag. Er sieht gerne zu, wenn etwas erblüht und gedeiht. Die Hexen hingegen sind wie die Nacht. Sie fühlen sich im Dunkeln wohl. Wie das Feuer erfreuen sie sich daran, Schaden anzurichten und Dinge kaputtzumachen.

Hexen werden bewundert und gefürchtet, doch niemals geliebt. Denn jede Zuneigung, die ihnen zuteilwird, ist beeinflusst von ihrem Mantel aus Trug und Zauberei. Sie selbst finden das nicht sonderlich beklagenswert. Ist es doch gänzlich normal für sie, schlimm zu sein.

Man sollte sich nicht davon täuschen lassen, dass manche von ihnen so liebreizend, verlockend und schön erscheinen. Denn einzig mit ihrer Zauberei gelingt es ihnen, uns den Glauben zu schenken, sie seien wie wir.

Was sie auch sind. Irgendwie. Nur ein wenig anders.

MYTHOS NUMMER 2:

Hexen beherrschen schwarze Magie

Auch das stimmt, leider!

Im Wesentlichen sollte man vor allem eins über diese Kreaturen wissen: Hexen hexen.

Ihre ganze Erscheinung ist von Magie durchwirkt. Sie bestimmt ihr Handeln, Verlangen, ihre Gedanken und Wünsche. Und genau jene Hexerei ist das, was man im Volksmund als schwarze Magie bezeichnet.

Doch gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Zauberei und Hexerei?

Und ob! Die beiden Disziplinen der Magie verbindet eine enge Verwandtschaft. Sie könnten allerdings kaum unterschiedlicher sein.

Zauberei ist die Kraft, die einst die Welt schuf. Sie hat die Fähigkeit, Träume zu erschaffen und Albträume zu vertreiben. Zauberei erlaubt es, Gedanken zu lesen und zu verwandeln.

Mit Hexerei hingegen, macht man Dinge kaputt. Sie ist der Regen, der sich binnen eines Augenblicks zu einem tosenden Unwetter wandelt. Sie ist der Funken, der eine gewaltige Feuersbrunst entfacht.

Wie die Natur selbst vermag sich die Magie auf gleiche Weise von ihrer schöpferischen und zerstörerischen Seite zu zeigen. An dem einen Tag voller Wunder, an dem anderen unerbittlich und grausam.

Wenn die Zauberei die göttliche Kraft in sich trägt, dann ist die Hexerei ihr dunkler Zwilling. So wie verdorbenes Essen, das zu einem neuen, giftigen Leben erwacht. Zauberei beschwört die guten Wesenheiten der Welt herauf. Hexerei ihre Geister und Ungeheuer. Sie ist wie ein Geschenk von jemandem, dem man nichts schuldig sein will. Eine Schuld, die man niemals zurückzahlen könnte, da der Preis nicht nur das Leben, sondern auch die eigene Seele beinhalten würde.

Die mächtigste Hexerei sind die Flüche. Es heißt, sie seien alte Magie, gewaltiger und beharrlicher als ein einfacher Zauberspruch. Niemals wird ein Fluch grundlos gesprochen. Mit jedem gibt die Hexe etwas auf, das sie nie mehr zurückerlangen wird. Es heißt, für manche Flüche wäre gar das Leben selbst der Preis.

Mittels Hexerei kann man seine Gestalt verändern. Sie besitzt die Kraft, Ängste zu mehren und Stärken zu lindern. Mit ihrer Hilfe beherrscht man Tiere, Menschen und Geister.

Und manchmal gar gänzlich unbelebte Dinge ...

MYTHOS NUMMER 3:

Hexen reiten auf einem Besen

Stimmt – zum Teil.

Jede Hexe besitzt einen Zauberstab, den sie rituell mit der geheimnisvollen Hexensalbe beschmiert. Durch diesen Balsam ist der Stecken in der Lage, zu fliegen oder apportiert zu werden. Einige Hexen sollen ihren Zauberstab zeitweise als Besen tarnen, um die wahre Natur des Gegenstandes zu verbergen. Es ist möglich, dass sich erst dadurch das bekannte Bild einer Hexe nachhaltig geprägt und der Begriff Besen als Ausdruck für ihren Zauberstab etabliert hat.

MYTHOS NUMMER 4:

Hexen wohnen allein in einem Häuschen im Wald

Das ist nur selten der Fall. Einzelne Exemplare mag man in solch klassischen Hexenhäuschen antreffen. Doch ziehen die meisten Hexen die Gemeinschaft vor. In den sogenannten Zirkeln hausen sie gemeinsam mit ihren Schwestern – häufig in Höhlen, Erdlöchern oder alten Ruinen und zerfallenen Türmen.

Wie viele von ihnen verborgen unter den Menschen leben, ist nicht bekannt.

MYTHOS NUMMER 5:

Hexen können sich in Tiere verwandeln

Manch einer sagt, Hexen seien schlichtweg magiebegabte Menschen, die dazu in der Lage seien, sich in Tiere zu verwandeln. Andere sind hingegen der Überzeugung, sie seien ursprünglich Tiere gewesen, die gelernt hätten, sich in Menschen zu verwandeln.

Höchstwahrscheinlich trifft beides nicht zu. Mit Gewissheit kann niemand genau sagen, was Hexen wirklich sind oder woher sie einst kamen.

Zu der Zeit, in der diese Geschichte spielt, gab es sechs Hexenzirkel, die allesamt durchaus als verschworene Gemeinschaften bezeichnet werden können.

Man erzählt von den Krötenhexen und den Schlangenhexen, die in Zwietracht zurückgezogen in den Sümpfen hausen.

Die Katzenhexen, die Schönen der Nacht, leben häufig in verlassenen Ruinen. Die Eulen haben ihre Nester hoch oben in den Höhlen der Gebirge gebaut.Die Krähen in den Bäumen ihrer Ausläufer.

Über den sechsten Zirkel weiß man am wenigsten. Nachdem der Nebel erschienen war, hat sich seine Spur verloren. Er hat sich vermutlich in die tiefsten Winkel des Glitzerwaldes zurückgezogen, in jene Gebiete, die selbst die Feen meiden.

Allesamt sind sich die Zirkel untereinander spinnefeind. Die Katzen hassen die Krähen, weil die nicht nur größere Krallen haben, sondern sogar fliegen können. Die Kröten verachten die Katzen aufgrund ihrer Schönheit und Eitelkeit. Zeitgleich sind sie selbst den meisten anderen zuwider. Den Schlangen sagt man nach, sie seien hinterlistig und verstohlen. Und die Eulen sind wegen ihrer geheimnisvollen Art und der Angewohnheit, sich selbstgefällig aufzuplustern, ohnehin unbeliebt.

Das Reich der Menschen wird unter den Hexen auch als der siebte Zirkel bezeichnet, da sie uns bei der ersten Begegnung noch für ihresgleichen hielten. Daraus wurde dann später die spöttische Formulierung Zirkel der Kühe und Schweine.

MYTHOS NUMMER 6:

Hexen können mit Tieren sprechen

Stimmt zweifelsohne. Sie können mit den Tieren kommunizieren und Tiere mit ihnen. Dahinter steckt allerdings noch viel mehr.

Nach allem, was wir in Erfahrung bringen konnten, wählt eine jede Hexe zu ihrem siebten Geburtstag einen Tiervertrauten. Möglicherweise ist es auch umgekehrt und das Tier wählt die Hexe aus. Zu diesem besonderen Vertrauten haben die Hexen sogar eine telepathische Verbindung.

Was geschieht, wenn einer von den beiden stirbt, ist nicht bekannt. Aufgrund der engen Bindung würde der jeweils andere vermutlich ebenfalls augenblicklich vergehen.

MYTHOS NUMMER 7:

Hexen stehlen Kinder

Falsch. Tatsächlich sind Kinder die einzigen Geschöpfe, denen eine Hexe nur widerstrebend Schaden zufügt. Es heißt, kleine Menschen würden ihnen eine Heidenangst bereiten.

MYTHOS NUMMER 8:

Hexen essen Menschen

Ebenfalls falsch. Nur die Trolle scheinen Menschen als Delikatesse zu verstehen. Alle anderen Kreaturen empfinden den Geschmack und den Geruch der Menschen als widerwärtig. Feen hingegen landen gerne als Gewürz in den Hexenkesseln.

MYTHOS NUMMER 9:

Hexen und Menschen können nicht zusammenleben

Den Menschen gehört der Tag und den Hexen die Nacht. Die Annahme, das Hexen das Tageslicht grundsätzlich meiden, ist allerdings nicht zutreffend. Es gibt die Hexenwelt … und es gibt die Menschenwelt.

Fakt ist, dass heute keine Hexen mehr in den Städten des Königreichs leben. Da die Hexerei verboten ist und Praktizierende vom Amt verfolgt werden, haben sie sich gänzlich in die sorgsam abgesteckten Schutzgebiete zurückgezogen. Zu alledem munkelt man über einen alten Pakt, der die Hexen davon abhalten soll, in die Geschicke des Königreichs einzugreifen. Darin scheinen nur sehr wenige, hochrangige Hexen involviert zu sein, weshalb unsere Forschungen dazu bislang keine Ergebnisse zutage fördern konnten.

MYTHOS NUMMER 10:

Mittels Hexenprobe kann man Hexen überführen

Als das Amt des Heimatschutzes gegründet wurde, lagen die Entscheidungen unserer Vorgänger noch einigen tückischen Missverständnissen zugrunde.

Das frühe Verfahren der Hexenprüfung basierte auf der falschen Annahme, Hexen bestünden aus Holz. Deshalb wurde bei der Hexenverfolgung vor allem auf die Wasserprobe vertraut. Verdächtige wurden in Wasser versenkt. Schwamm die Frau oben, galt sie als überführt und wurde verurteilt. Versank sie, war sie zwar keine Hexe, lief aber Gefahr, an Ort und Stelle zu ertrinken.

Heute wissen wir, dass diese Methode auf einem Irrglauben basierte. Am sichersten erkennt man eine Hexe an ihrem roten Haar.

Tatsächlich sind alle von ihnen rothaarig, mit nur wenigen Ausnahmen. Die Vielfalt reicht von Feuerrot, Tomatenrot, Rostrot, Karottenrot und Purpurrot bis hin zu Blutrot.

MYTHOS NUMMER 11:

Der Hexensabbat

In einer bestimmten Nacht des Jahres treffen sich die Hexen auf einem Hügel. Doch handelt es sich beim Treffpunkt nicht, wie landläufig geglaubt wird, um einen beliebigen, abgelegenen Berg mit einer flachen Kuppel.

Es handelt sich vielmehr um den Berg schlechthin – das Königreich selbst. Schließlich erstreckt es sich von dem Gipfel des uralten Gebirgslaufs bis hin zu seinen Ausläufern.

In dieser einzigen Nacht im Jahr versuchen die Hexen, die Welt der Menschen in ihrer wahren Gestalt zu betreten.

Geben sie sich in jener Nacht wilden Tänzen und der schwarzen Magie hin? Gewiss. Tun sie dies im Beisammensein von Geistern und Ungeheuern? Ebenfalls zutreffend. Schließlich umgeben sich diese Kreaturen vorliebend mit gleich gesinnter Gesellschaft.

MYTHOS NUMMER 12:

Hexen übertragen Krankheiten

Es gilt als bewiesen, dass die Seuche, die im Volksmund Hexenpest genannt wird, all diejenigen befällt, die dem Nebel zu nahe kommen.

Damit ist nicht herkömmlicher Dunst gemeint, sondern der Nebel, jenes mysteriöse Wabern, welches das Königreich seit dem Krieg vor fünfzig Jahren umgibt und es vollkommen von der Außenwelt abschneidet. Zur gegenwärtigen Zeit hat die Wissenschaft noch keine Erklärung für die Erscheinung gefunden. Niemand weiß, woher sie kam. Niemand hat sie kommen gesehen. Irgendwann war sie einfach da.

Es ist hinlänglich bekannt, dass jeder, der versucht, ihn zu durchschreiten, verschwindet. Spurlos. Niemand, der diesem Schicksal bislang zum Opfer fiel, ist je wieder aufgetaucht.

Manche, die in die Nähe des geisterhaften Dunstes kommen und nicht schnell genug das Weite suchen, befällt jene tückische Lähmung. Von dieser Paralyse ist der gesamte Körper betroffen und führt binnen kürzester Zeit zum Tode.

Aktuelle Studien gehen von zwei möglichen Ursachen des Nebels aus, wobei jede von ihnen die Hexen in den Kreis der Verdächtigen zieht.

1. Die Hexen haben den Nebel mithilfe ihrer Zauberei erzeugt. Was nicht verwunderlich ist, schließlich vermochten sie es zu früherer Zeit auch, die Felder des Königreichs mit Kornfäule zu überziehen.

2. Der Nebel ist in Wirklichkeit eine Ansammlung der Ausdünstungen der Hexen. Viele, die ihnen zu nahe kamen, berichten von dem widerwärtigen Gestank, den sie bisweilen absondern, der vermutlich in ihrer innerlichen Verdorbenheit begründet liegt.

MYTHOS NUMMER 13:

Hexen pflanzen sich nicht auf natürliche Weise fort

Um eines vorwegzunehmen: Menschen und Hexen paaren sich unter Umständen, können aber keine Nachkommen zeugen. Dazu bräuchte es eine männliche Hexe. Die sind allerdings bereits vor langer Zeit ausgestorben.

Nicht zu Unrecht bereitet dieser Gedanke Unbehagen.

Denn wie pflanzen sich denn Hexen überhaupt fort? Oder sind alle lebenden Exemplare schlichtweg Tausende Jahre alt?

Wir haben Belege dafür gefunden, dass auch heute noch Hexen geboren werden. Diese wurden nicht auf gewöhnliche Weise gezeugt. Obschon es naheliegend erscheint, dass Hexen ihre Kinder von einem Dämon, oder dem Teufel selbst empfangen, hat sich dieser Verdacht nicht erhärtet.

Die Wahrheit ist simpel: Hexen hexen Hexen.

Sie zaubern sich also die Kinder in den Leib. Genaues ist über die Prozedur nicht bekannt. Es heißt, diese Kinder würden nicht einmal auf gewöhnliche Weise ausgetragen werden. Denn Hexen sollen Eier legen und sie ausbrüten wie Hennen.

Wir erfuhren von einer alten Legende, an welche die Wesen offenbar glauben.

Einmalig in hundert Jahren soll eine Hexe ihr Kind von den Göttern selbst empfangen. Diese heiligen, sogenannten Weißen Hexen treten in die Welt, wenn es Hilfe in größter Not bedarf, um jenen zur Seite zu stehen, die zu Großem bestimmt sind.

Es war einmal in einem

kleinen Königreich namens Derhn …

Der Abend hing in rötlichem Schein über dem Feld, auf dem der schmale Turm stand.

Das Ackerland lag zwischen einem Flusslauf und den Ausläufern eines dunklen Waldes. Die Häuser des nahen Dorfes waren so eng aneinandergedrängt, als wollten sie sich gegenseitig Wärme spenden. Wie Pfeife rauchende Steintrolle pusteten ihre Kamine graue Rauchwölkchen in den Himmel.

Der Turm schien Teil des Dorfes zu sein, stand aber abseits wie ein Kind, mit dem niemand spielen wollte. Er war nicht sonderlich hoch und sehr schmal. Jedes Stockwerk mochte nur ein einzelnes Zimmer beherbergen. An seiner morschen Außenwand rankte sich Efeu bis zu den roten Ziegeln seines Spitzdaches empor. Auf allen Seiten war er von einem Zaun und einer Hecke umgeben.

Die Frau, die in ihm wohnte, sah man nur gelegentlich, wenn sie mit ihrem alten Korb unter dem Arm über den Markt schlenderte. Die Menschen grüßten sie dann nicht. Genau genommen versuchte man, sie nicht einmal anzusehen. Wenn es versehentlich doch einmal geschah, spiegelten sich in den Blicken der Menschen Angst und Scham zugleich wider.

Und doch war sie es, die man in den dunkelsten Stunden aufsuchte. Wenn keine herkömmliche Medizin mehr nützte oder man eine Saat in seinem Bauch trug, von der niemand erfahren durfte.

In einem solchen Fall schlichen sich die Bittsteller für gewöhnlich in den Schatten der Nacht zu dem abgelegenen Turm. Die kleine Glocke mit dem gusseisernen Rotkehlchen betätigten sie nicht. Sie zogen es vor, leise zu klopfen.

Chashma hatte die äußerliche Erscheinung einer Frau in den Dreißigerjahren. Die Dorfältesten erinnerten sich daran, dass sie bereits so ausgesehen hatte, als sie selbst noch Kinder gewesen waren. Ihr Haar war rotblond und fiel immerzu offen auf die langen Kleider, die sie trug. Niemals hatte man sie mit einem Knoten oder Zopf gesehen. Ihre grünen Augen leuchteten im Dämmerlicht wie die einer Katze. Sie war groß gewachsen und durchaus hübsch. Dennoch würde sich niemand jemals trauen, ihr nachzustellen.

Wenngleich man darüber nicht offen sprach, die meisten wussten, dass Chashma schon immer hier gewesen war. Selbst zu einer Zeit, als an dieser Stelle noch kein Dorf existiert hatte und die ersten Höfe gebaut worden waren. Allen war klar, was sie wirklich war, auch wenn man versuchte, nicht darüber nachzudenken. Schließlich brauchte man sie.

Chashma hatte schon lange keinen Besuch mehr empfangen. Sie machte schlichtweg niemandem mehr die Türe auf. Und doch war sie nicht allein.

Nicht mehr.

Vor mehr als einem halben Jahr hatte es angefangen. In einer sternenleeren Nacht hatte grausiges Geschrei über die Felder gehallt. Chashma war für lange Zeit nicht gesehen worden und im Dorf sorgte man sich um die Geschehnisse.

Ein paar Mutige fassten sich beim Herzen und schlichen in der Dunkelheit zu Chashmas Turm. Sogleich fanden sie heraus, was sie bereits befürchtet hatten. Die Schreie stammten zweifelsohne aus dem Inneren des Turms. Sie glaubten, das Geheul von Geistern und Dämonen darin zu erkennen.

Die mit Heugabeln bewehrten Männer waren furchterfüllt. Dann aber brach die einzige Frau, die sie begleitete, eine alte Hebamme, in schallendes Gelächter aus.

»Ihr Holzköpfe! Es ist nicht das Heulen von Geistern, das ihr hört, sondern das Greinen der Aussaat ihrer Lenden.«

Als dann noch immer keiner begriff, was die Alte ihnen beibringen wollte, schlug die Hebamme die Hände über dem Kopf zusammen.

»Sie hat wohl ein Kind bekommen, genau gesagt zwei, wenn ich es richtig heraushöre. Nur unsere Furcht und unsere Fantasie hat die zwei kleinen Stimmen in das Gejammer von ein paar Dutzend Gespenster verwandelt.«

Niemand traute sich, Chashma zu beglückwünschen oder gar Hilfe anzubieten. Die Menschen kehrten einfach ins Dorf zurück. Im Nachhinein betrachtet, war es ein glücklicher Umstand, dass sie den Turm in jener Nacht nicht betraten und der ganz und gar ungewöhnlichen Geburt beiwohnten. Ihre düsteren Gedanken und Befürchtungen hätten sich bewahrheitet.

Sie hätten die Kerzen gesehen, die um ein Pentagramm herum aufgestellt worden waren. Und sie hätten die gewaltige Blutlache gesehen, in der die Schalen eines zerborstenen Eies lagen.

Wie eine Henne hatte Chashma das Ei ausgebrütet. Zuletzt hatte sie befürchtet, dass ihr Bauch platzen würde, so prall war er geworden. Sie war so zierlich und dürr, dass sie große Angst hatte, die Geburt nicht zu überleben.

Als ihr klar geworden war, dass ein Ei in ihr heranwuchs, hatte sie es wahrlich mit der Angst zu tun bekommen. Schließlich hatte sie sich diese Kinder nicht selbst gehext. So etwas geschah sehr selten und die meisten hielten es für einen Mythos. Die Kinder waren gewiss etwas Besonderes. Die Götter hatten ein höheres Schicksal für sie vorgesehen.

Während sie das Ei ausgetragen hatte, war ihr ganzer Körper von Schweiß überströmt und von Schmerzen durchflutet gewesen. Sie war ihrer Pein ganz allein ausgesetzt. Das Bangen, zu sterben, hatte sie beinahe um den Verstand gebracht.

Nachdem das Ei heraus war, wusste sie zunächst nicht, was sie damit anfangen sollte. Lange beobachtete sie es. Nach einer Weile, die ihr wie eine Ewigkeit vorkam, brach es entzwei. Es entblößte zwei wunderschöne Kinder, Engeln gleich, mit scharlachrotem Flaum auf den Köpfen und seligem Lächeln auf den Gesichtern.

Ein Mädchen und ein Junge. Eineiig. Wenn wunderte es, schließlich stammten sie aus einem Ei.

Die Monate verstrichen. Irgendetwas lag in der Luft, das spürte Chashma. Und es verhieß nichts Gutes. Sie fürchtete, dass die Menschen im Dorf erfahren hatten, was geschehen war. Und sie ahnte, dass es irgendwann zu einem Problem werden würde. Beinahe wäre sie fortgegangen, doch waren ihre Kinder noch zu klein und sie wusste nicht, wohin sie gehen sollte. Schließlich war sie schon immer hier gewesen.

An einem Abend im Herbst nahm das Übel seinen Lauf. Die Sonne versank glutrot am Horizont hinter dem Feld. Die Häuser im Dorf glommen vom Licht der Kaminfeuer von innen heraus.

Über die Straße von Süden aus näherte sich ein Reiter dem Dorf. Jedes Kind erkannte, wer das war. Über seiner glänzenden Rüstung trug er das weiße Gewand und die blutrote Schärpe des Heimatschutzes.

Jedermann wusste, was das bedeutete. Der Heimatschutz war das Amt für die Abwehr dunkler Zauberei. Die Organisation besaß eine Niederlassung in jeder größeren Stadt des Landes. Über jede Einheit befahl ein Inspektor, der eine Garnison bewaffneter Soldaten unterhielt.

Als der Mann durch die Straße ritt, schlossen die Bewohner sofort die Türen und zogen ihre Vorhänge zu. Nicht weil sie etwas befürchteten, sondern weil sie schlichtweg keine Lust verspürten, stundenlang wegen Sachen befragt zu werden, von denen sie keine Ahnung hatten. Allerdings hatte der Inspektor nichts dergleichen im Sinn. Zielstrebig ritt er in Richtung des Rathauses, als wäre er auf Einladung hier.

Folgende Unterhaltung, wenn auch nicht wortgetreu, mag sich beim abendlichen Tee mit dem Bürgermeister und zwei Dorfältesten zugetragen haben:

»Hatte der Herr Inspektor eine angenehme Reise?«

»Nett, dass Ihr Euch erkundigt, doch ich bin gewöhnlich derjenige, der die Fragen stellt.«

»Gut, dann kürzen wir das Ganze ab. Was wollt ihr wissen?«

»Was wir immer wissen wollen. Gibt es Hinweise auf: dunkle Machenschaften in der Gegend, dem Wirken von Geistern? Geheimen Treffen verschworener Weibsbilder? Dem Einsatz von Schadenszauberei oder übernatürlicher Heilkraft? Einer Teufelsbuhlschaft und der Geburt von Kindern unter merkwürdigen Umständen?«

Die zwei Dorfältesten wechselten vielsagende Blicke untereinander.

Der Bürgermeister wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Ne … ne«, druckste der Bürgermeister herum und winkte ab. »Hier passiert nichts Merkwürdiges. Hier gleicht ein Tag dem andern.«

»Also keine Spuren von dem Wirken dunkler Kräfte … Hexerei?«

Bei dem letzten Wort zuckte einer der Ältesten zusammen. Erst letztes Jahr hatte Chashma ihm in einer Angelegenheit zur Seite gestanden. Sie hatte ihm ein Mittelchen verschrieben, das gegen seinen altersbedingten Haarausfall helfen sollte. Hatte es gewirkt? Und ob! Als wäre er wieder zwanzig, waren ihm in den kommenden Wochen goldblonde Locken gewachsen. Auch der Bürgermeister verhielt sich auffallend still. Eine Salbe Chashmas hatte sein Rückenleiden beinahe vollständig geheilt. Seitdem strotzte er nur so vor Tatendrang und hatte sogar wieder angefangen, an den Wochenenden auszureiten.

»Hexen? Nein … Beim Erlöser, wie kommt ihr denn auf solch finstere Gedanken?«

»Ihr seid Euch ganz sicher? Hexen treten manchmal in gänzlich unschuldiger Gestalt auf. Ihr kennt die Anzeichen, die es vermögen, eine Hexe zu verraten?«

»Hexen sind aus Holz und sehr leicht, deshalb können sie auch fliegen!«, fuhr der Bürgermeister dazwischen. Vermutlich nutze er die Gelegenheit, mit Wissen zu glänzen. »Deshalb schwimmen sie auch auf Wasser.«

»Das ist purer Aberglaube und wurde längst widerlegt«, berichtigte ihn der Inspektor und verengte die Augen. »Doch auch wenn Hexen nicht aus Holz sind, um Menschen handelt es sich dabei auch nicht. Sie sind böse Geister, die uns nur glauben lehren wollen, sie wären wie wir.«

Die beiden Ältesten zuckten mit den Schultern.

»Also keine Hexe«, bedauerte der Inspektor. »Der Tee ist übrigens köstlich, Bürgermeister. Ihr müsst mir unbedingt sagen, wo Ihr ihn erstanden habt.«

Der Bürgermeister wurde kreidebleich, wollte er doch jedes Gespräch über die Dame aus dem Turm nahe der Stadt vermeiden, von der er die duftenden Kräuter erstanden hatte.

»Gab es denn in den letzten Monaten irgendwelche Niederkünfte?«

»Nun ja, nicht im Dorf. Nein«, wich der Bürgermeister der Frage aus.

Der Inspektor runzelte die Stirn. »Im Dorf nicht. Gut. Aber andernorts?«

Der Bürgermeister und die beiden Ältesten starrten mit aufgerissenen Augen in die Leere des Raumes.

»Ver... versteht mich nicht falsch«, stammelte der Bürgermeister. »Von unseren Leuten hat niemand ein Kind bekommen.«

Der Inspektor verengte die Augen, Argwohn wallte in ihm auf. »Bürgermeister, bitte denkt nach. Wir müssen jedes Neugeborene begutachten. Hexen werden nicht zwangsläufig von Hexen geboren. Manchmal pflanzt sich die dunkle Saat auch einfach in den Leib einer ehrenwerten Frau.«

»Und wie wollt Ihr das erkennen?«

»Wir haben unsere Mittel und Wege. Manchmal ist es aber auch offenkundig. Rotes Haar zum Beispiel …«

In dem Moment geschah es. Einen der Ältesten überkam die Angst. In der Nähe einer einzelnen Hexe zu leben, hatte über Generationen hinweg funktioniert. Doch wäre ihre Sicherheit noch gewahrt, wenn fortan drei davon vor ihrer Wohnstätte ihr Unwesen trieben?

»Chashma hat im letzten Sommer Zwillinge bekommen«, platzte es ihm heraus. »Sie lebt draußen auf dem Feld, vor der Stadt.«

Der Stuhl ächzte, als sich der Inspektor erhob. »Mit wem wohnt sie da?«

»Das Weib ist allein, Herr Inspektor«, sagte der Bürgermeister kaum hörbar.

Der Scherge des Heimatschutzes konnte sich vor lauter Freude ein Grinsen kaum verkneifen. Seit Jahren hatte er keine echte Hexe mehr zu fassen bekommen. Sie versteckten sich gut.

Nun versprach die Nacht gleich drei von ihnen auf einmal.

Chashma war nervös, als sie vom Fenster aus den Mann in weißem Mantel und roter Schärpe beobachtete. Er war an ihrem hübschen Törchen zugange und malte sorgfältig ein rotes Kreuz darauf.

Sie wusste ganz genau, was das bedeutete. Es war das Zeichen dafür, dass dieses Haus eine Verdächtige beherbergte, und sollte eine Warnung für alle Anwohner darstellen.

Traurig blickte sie zurück in das Zimmer, in dem ihre beiden wunderschönen Kinder nebeneinander in ihrer Wiege lagen. Der Junge schenkte ihr ein Engelslächeln, während das Mädchen fasziniert das Windspiel über ihrem Bettchen beobachtete. Sie waren voller Unschuld und hatten keine Ahnung, welches Unglück dort vor ihrer Türe herumschlich.

Chashma kratzte sich am Unterarm, so wie sie es immer tat, wenn sie nervös wurde. Ihre Gedanken rasten.

Der Mann würde nach Beweisen suchen. Die meisten davon hatte sie bereits fortgeschafft, ins Feuer geworfen oder so versteckt, dass sie niemand finden konnte. Es gab allerdings einen eindeutigen Hinweis, den sie kaum vor ihm verbergen konnte.

Beide Kinder besaßen außergewöhnliche Haare. Allein rotes Haar hätte sie bereits verdächtig gemacht. Doch ihr Haar war scharlachrot!

Als sie aus dem Ei gepellt waren, war bereits ein Flaum davon auf dem Kopf erkennbar gewesen. Chashma hatte in dem Moment, als sie es erblickt hatte, Tränen der Freude vergossen. Dem Mythos zufolge war es ein Zeichen von großer Macht, viele hielten es gar für heilig. Das Scharlachhaar war nur einer Hexe unter Tausenden vergönnt.

Oder zweien, dachte sie bei sich.

Chashma wurde aus ihren Gedanken gerissen, als draußen die Glocke an dem gusseisernen Rotkehlchen leise klingelte. Er stand bereits vor ihrer Türe! Was würde geschehen, sollte sie sich nicht rühren? Würde er freundlich anklopfen oder gleich die Türe eintreten?

Die Hexe überlegte. Mit einem einzelnen Schergen würde sie vielleicht fertig werden. Doch würden, wenn er verschwand, Unzählige folgen, um ihn zu suchen. Sie konnte nicht einmal ihren Zirkel um Hilfe bitten. Eines ihrer Kinder war ein Junge. Sollten die anderen Hexen davon erfahren, würde ihm ein noch schlimmeres Schicksal drohen als durch die Hand des Heimatschutzes.

Als sie in ihrer Küche ans Fenster getreten war, um durch die Vorhänge zu linsen, strich jemand um ihr Bein herum und warf einen sorgenvollen Blick zu ihr hinauf. Selbst die alte Morle hatte das Gepolter aus dem Schlaf gerissen.

Die pechschwarze Katze schlief für gewöhnlich den ganzen Tag auf der alten muffigen Decke, die auf der Fensterbank lag. An schlechten Tagen aber, lag sie mitten auf dem Feldweg, in der Hoffnung, ein Wagen würde sie überfahren. Die Bauern mussten sie dann mit einer Heugabel vertreiben, denn sie anzufassen, traute sich niemand von ihnen. Zumindest nicht, wenn man nicht darauf aus war, sich tiefe Kratzer und Bissspuren zuzuziehen.

Morle war mehrere Hundert Jahre alt. Das hatte ihre Großmutter erzählt. Offenbar war sie lebensmüde geworden. Jeden Tag schnurrte sie das gleiche Lied.

Lass mich endlich sterben. Am liebsten würde ich friedlich einschlafen und nie wieder aufwachen … oder von einem Wagen überrollt werden.

Oft hatte sich Chashma gefragt, ob das Tier in Wirklichkeit eine uralte Hexe war, die nur vergessen hatte, wie man sich in Menschengestalt zurückverwandelte. Dass sie die Fähigkeit zur Zauberei besaß, stand außer Frage. Schließlich wandte sie tagein tagaus den gleichen Schlafzauber auf sich selbst an. Anders war nicht zu erklären, dass sie die meiste Zeit ihres Lebens mit geschlossenen Augen und selig schnurrend verbrachte.

Du musst die Kinder fortschaffen, maunzte Morle und blickte sie bedeutungsvoll mit ihrem gesunden Auge an.

Das andere war bereits vor Generationen einem Kampf mit einem Schäferhund zum Opfer gefallen. Was Morle nicht davon abhielt, auch heute noch Streit mit nahezu jedem Hund in der Umgebung zu suchen, der sich in die Nähe des Turms traute.

Es ist zu spät, schnurrte Chashma in der Katzensprache zurück. Er würde es bemerken und wüsste seinen Verdacht bestätigt.

Als es an der Türe hämmerte, machte Morle einen Buckel.

Verfluche die Kinder, fauchte die schwarze Katze. Das ist die einzige Möglichkeit!

Schnell warf Chashma einen Blick durch ihre Kristallkugel in das Kinderzimmer, so wie sie es häufig am Tag tat. So wusste sie immer, was in ihrer Stube geschah, auch wenn sie einmal im Garten war oder Pilze im Wald sammelte. Denn die Zwillinge waren ihr das Teuerste auf der ganzen Welt. Das schummrige Bild, das in dem magischen Artefakt erschien, offenbarte ihr, dass ihre beiden süßen Kinder seelenruhig schliefen. Das Gepolter an der Türe hatte sie nicht aufgeschreckt.

Chashma grübelte. Wie konnte man seine eigenen Kinder verfluchen? Ein Fluch war alte Magie, wie sie nur die wenigsten beherrschten. Sie hatte ihren Preis. Niemand konnte absehen, was geschah, wenn man sich der Urkraft bediente, die einst die Welt erschuf. Außerdem war es Hexen verboten, andere Hexen zu verfluchen. Die Zirkel würden sie verbannen.

Doch hatte Morle recht. Es gab keine andere Möglichkeit. Schlichte Illusionszauberei vermochte es nicht, ihr magisches Haar zu überstrahlen.

Ihr Schicksal war besiegelt. Bediente sie sich eines Fluchs, wäre sie verloren. Doch wäre sie umso verlorener, sollte ihren Kindern etwas geschehen.

Die Hexe schlich in das Kinderzimmer, trat an die Wiege heran und wischte sich die Tränen von der Wange. Sie warf einen letzten Blick auf die kleinen Gesichter, die sie voller Unschuld und ungetrübter Freude anlachten.

Ein Fluch ist umso mächtiger, je größer das eigene Opfer, dachte Chashma.

Dann stach sie sich mit einer ihrer Haarnadeln in den Finger und beschwor die jenseitige Macht herauf. Eine Kraft, deren Existenz die meisten Menschen nicht einmal erahnten.

Wieder hämmerte es an der Türe.

»Drei Mal Pech!«, fluchte Chashma. »Zwei Mal für sie und ein drittes Mal für mich!«

Dunkelheit breitete sich in dem Raum aus und Chashma wurde es kalt. Eisiger als im kältesten Winter. Sie zitterte, während sie beobachtete, wie sich die scharlachroten Haare der Kinder schwarz verfärbten.

Pechschwarz.

Dann weinte sie bitterlich.

»Mach auf!«, brüllte es von draußen. »Sonst trete ich die Türe ein!«

Als Chashma die Türe öffnete, waren ihre Tränen längst vertrocknet und sie hatte ihr freundlichstes Lächeln aufgesetzt.

»Wie ich sehe, habt Ihr mein Törchen angestrichen«, sagte sie zum Verblüffen des Mannes, nachdem sie einen Blick auf das rote Kreuz an ihrem Eingang geworfen hatte. »Sehr hübsch. Was verschafft mir die Ehre?«

»Du stehst im Verdacht, der Hexerei zu frönen, Weib«, tat der Inspektor mit Grabesstimme und erhobenem Zeigefinger kund. Der Mann sprach nasal. Denn auf seiner Nase saß eine Wäscheklammer. Die übliche Vorsichtsmaßnahme, wenn man vermutete, einer Hexe gegenüberzustehen. Schließlich konnten die Ausdünstungen dieser Kreaturen Krankheiten übertragen. Im schlimmsten Fall die Hexenpest selbst!

»Ist es ein konkreter Verdacht oder nur eine Vermutung? Ich frage mich, was mit der Sauerei geschieht, wenn sich Euer Verdacht nicht bestätigen sollte? Ich nehme an, sie wird genauso schlecht abzuwaschen sein wie mein geschädigter Ruf.«

»Warum hast du mich nicht gleich draußen in Empfang genommen? Hattest du noch etwas fortzuschaffen? Etwas zu verheimlichen?«

»Nein, nein, werter Herr. Eines meiner Kinder schrie und so wollte ich nur noch nach ihm sehen, damit wir hier in Ruhe sprechen können.«

»Wie freundlich von dir, Weib. Kann ich denn mal einen Blick auf deine hübschen Kinder werfen?«

Chashma nickte stumm und bat den Mann herein.

Das ließ sich dieser nicht zweimal sagen. Forsch schob sich der Inspektor an ihr vorbei. Drinnen blickte er sich ungeniert um. Er starrte in Töpfe und Schubladen, räumte all ihre Kleider aus dem Schrank und kramte in ihrem Bettchen herum. Doch fand der Mann des Heimatschutzes weder Beschwörungskreide, Knochen oder Blutspuren, noch verbotene Bücher oder Kräuter.

Auch wenn der Kerl mit seiner Nasenklammer etwas albern aussah, wusste Chasma, dass sein Auftreten kein Witz war. Er meinte es ernst. Und deshalb ließ sie ihn auch gewähren.

Der Mann schritt weitläufig um die fauchende Katze herum in das Zimmerchen der Zwillinge hinein und senkte sich wie ein bedrohlicher Schatten über der Wiege, in der die Kinder in einen friedlichen Schlaf gefallen waren.

Den Heimatschützer fröstelte es.

»Schließ doch mal die Fenster, Weib«, maulte er und warf einen verstohlenen Blick zu Chashma, sodass es ihr schauderte. »Hier drinnen ist es ja so kalt wie in der Hölle.«

In der Hölle ist es weder kalt noch warm,du Narr, dachte Chashma. Wenn du wüsstest ...

»Keine roten Haare«, stellte der Inspektor beinahe bedauernd fest. »Sie sind schwarz. Schwarz wie die Nacht.« Der Mann drehte sich auf dem Absatz um. Er blickte Chashma tief in die Augen, die hinter ihm stand, bevor er zielstrebig das Haus verließ. »Ich komme wieder«, sagte er mit einer nicht zu überhörenden Drohung in seiner Stimme. Chashma hatte keinen Zweifel an der Wahrhaftigkeit seiner Worte. »Deine Kinder haben zwar kein rotes Haar, du hingegen schon. Ich würde dich gerne morgen einer Prüfung unterziehen. Eine reine Vorsichtsmaßnahme ...«

Es war tief in der Nacht, als sich in dem kleinen Loch in der hinteren Wand des Kinderzimmers etwas regte.

Der Fluch hatte dieses Nadelöhr erschaffen. Es war die unbändige Kraft gewesen, die Chashma entfesselt und welche die perfekte Verwandlung der Zwillinge ermöglicht hatte. Es war nur ein feiner Haarriss im Diesseits. Eine kaum wahrnehmbare, aber dafür umso kritischere Beschädigung im Fundament der Welt. Winziger Schimmel, der die Wirklichkeit morsch werden ließ.

Das kleine Loch genügte drei Geistern, um in den Raum zu gelangen.

»Seht, dort sind sie«, sprach der eine Kobold, sein Gesicht war schwarz.

»O wie hässlich sie sind«, frohlockte der andere. »So glatt sind ihre Gesichter, so fürchterlich hell ihre Augen, so frisch ihr Gestank. Ich finde sie ekelhaft und mir graut es gar.«

»Drei Mal Pech hat sie gesagt. Die zwei ersten Flüche haben die Haare ihrer Kinder in schönes Pech getunkt. Der Dritte wird sie selbst treffen. Kein Pech könnte für eine Mutter größer sein als ...«

»... die Entführung ihrer Kinder«, beendete der andere den Satz.

»Der Fluch soll seine Wirkung entfachen. Bringen wir sie fort an einen Ort, wo sie niemand finden kann ...«

Einige Jahre später …

Es war Tag der Aufwartung. Von überall her schickten die Väter des Königreichs ihre hübschesten, klügsten und freundlichsten Töchter zum Schloss Derhn, um dem Prinzen ihre Anmut zu demonstrieren.

Weise Männer hatten sie zuvor unter die Lupe genommen, in Wissensfragen und höflichen Gebräuchen getestet und, trotz aufregungsbedingter Übelkeit, mehrere Gänge verspeisen lassen, um einen Eindruck von ihren Tischmanieren zu erlangen. Zofen hatten sie in die engsten Kleider gepresst und unter Stockhieben auf und ab laufen lassen. Für diesen Zweck hatte man im Hofgarten des Schlosses sogar eigens einen Laufsteg errichtet.

Das alles geschah nur zu einem einzigen Zweck.

Der achtzehnte Geburtstag des Prinzen nahte und somit seine Heirat. Von den fünf Kindern, welche die Königin dem König geschenkt hatte, war er der einzige männliche Nachkomme – und somit der rechtmäßige Thronfolger. Es galt, seine Auserwählte zu finden, denn das Reich brauchte nicht nur einen neuen König, sondern auch eine neue Königin.

Hunderte der werbenden Mädchen waren nach ein paar Stunden Mühseligkeit und verbissenen Bestrebens unter Tränen wieder nach Hause geschickt worden.

Auch deshalb, aber nicht ausschließlich, brach so manch ein aussortiertes Mädchen noch vor ihrer abreisefertigen Kutsche in einem Anfall von Bestürzung zusammen und riss sich vor lauter Wut und Verzweiflung die sorgsam zusammengesteckten Haare heraus.

Es hatte nur diesen einzigen Tag gebraucht, um unzählige Träume zu zertrümmern. Nicht nur die der Töchter, sondern auch die ihrer Väter und Mütter, Onkel und Tanten. Viele Familien hatten ein Vermögen für ein wenig Glitzerstaub aufgebracht, um ihre ohnehin schon teuren Kleider mit noch stärkerem Glanz zu verzieren. Die Partikel, die dem Glitzerwald erst seinen Namen verliehen, und in dessen Baumwipfeln saßen, waren der Grund für die zielgerichteten Rodungen des Zauberwaldes. Der magische Glitzerstaub war selten. Und somit umso teurer.

Doch keine von ihnen konnte auch nur ahnen, dass es sich bei all dem nur um eine Farce handelte. Es war eine Schauveranstaltung für das Volk, von dem ein paar Tausend als Zuschauer und Statisten dienen durften.

Keine der Anwärterinnen war für die Hochzeit geeignet.

Die einzigen fünf Mädchen, die eine Chance hatten, befanden sich bereits im Thronsaal, in dem der Prinz seine Entscheidung treffen würde. Es hatte nur einen Blick in ihre Augen gebraucht, um ihre Eignung festzustellen. Diese beschränkte sich darauf, ob es sich bei der Anwärterin um eine echte Hexe handelte. Schließlich war es seit dem alten Pakt ausschließlich einer solchen vorbehalten, den künftigen König zu heiraten.

Die Vermählung des Thronfolgers mit einer Tochter der Hexenzirkel geschah unter einer einzigen Bedingung: Im Gegenzug würde diese auf ewig ihrer Zauberkraft entsagen. Nur so konnte der Frieden zwischen Hexen und Menschen gewahrt bleiben. Ausschließlich deshalb hatten die Schwesternschaften ihrer Verbannung in die Schutzgebiete außerhalb der Städte überhaupt zugestimmt.

Diese Prüfung führte die Königin bei jeder von ihnen höchstpersönlich durch. Da Nimari schließlich selbst einst eine Hexe gewesen war, vermochte sie es, ihre ehemaligen Artgenossinnen an ihren Augen zu erkennen.

Nimari, heute Königin, hatte die letzte sogenannte Aufwartung für sich entschieden. Alle hatten damals darauf gewettet, dass der Katzenzirkel das Rennen machen würde. Denn schließlich vermochte es niemand sonst, sich derart herauszuputzen. Doch hatte letztlich das Eulenkind Nimari gewonnen. Es hieß, es wäre gar wahre Liebe gewesen. Nimari, damals gerade einmal dreizehn, war anschließend ihre Gabe genommen worden. Von diesem Tag an war sie keine Hexe mehr gewesen. Sie hatte demnach auch auf menschenübliche Weise ihre Kinder empfangen. Dem König hatte sie vier Mädchen und einen Thronfolger geschenkt.

Die Königin wurde am Hofe wegen ihres starren, gruseligen Blickes und dem Federnmantel, den sie über ihrer Rüstung trug, nur die alte Schnee-Eule genannt. Einige der Mädchen hatten bei der Prüfung Angst bekommen, da ihr Blick derart düster und unnachgiebig gewesen war. Die Ärmsten von ihnen hatte sie eine Stunde lang stumm angestarrt. Die Folgen waren schlimmste Albträume gewesen, eine war sogar schreiend fortgelaufen.

Diejenigen, die an diesem Tage die Prüfung bestanden hatten, sahen allesamt auf ihre Weise merkwürdig aus. Aufgereiht, wie Vöglein auf der Stange, standen sie im Thronsaal. Jedes Kleid übertraf ein anderes in seiner Eigentümlichkeit.

So kam es zur Wahl, unter den Augen der Königin Nimari, ihren vier Töchtern und dem Markgrafen von Kausen. Sie alle trugen Wäscheklammern auf ihrer Nase. Eine reine Vorsichtsmaßnahme, hatte man ihnen vorgegaukelt, falls sich eine Hexe unter das gemeine Volk mischte. Schließlich wusste außer der Königin niemand von dem geheimen Pakt und auch nicht, wer dort wirklich vor ihnen stand.

Der Thronsaal war in das schummrige Licht der Fackeln getaucht. Stille herrschte. Eine Ausnahme stellte nur das Lachen Lord Herodrions dar, das ihn stets begleitete. Obschon es heute nasal und dumpf klang. Umringt von einigen seiner Vasallen und anderen Edlen und Baronen des Königreichs, hatte er in unmittelbarer Nähe der Königin auf einem prunkvollen Stuhl Platz genommen.

Markgraf Herodrion war vom alten König vor seinem Verschwinden als vertretender Landesherr bestimmt worden. Dies galt bis zu seiner Rückkehr oder bis zu dem Tage, an dem der Prinz alt genug sein würde. Herodrion wurde im Volke auch der Lachende Lord genannt, denn es verstrich kein einzelner Augenblick, in dem er nicht lachte. Mal leiser, mal lauter. Wenn er nicht lachte, dann kicherte er zumindest gedämpft in sich hinein.

Sogar des Nachts, so hieß es, wachte er manchmal auf und bekam einen Lachkrampf, der oft Stunden andauerte. Ob dies in Krankheit oder Wahnsinn begründet lag, vermochte keiner mit Gewissheit zu sagen. Seinen Verstand schien er noch zu besitzen, denn zwischen all dem Kichern gab er deutliche und wohlüberlegte Befehle.

Am heutigen Tage war das Lachen heiser und erklang noch häufiger als sonst. Vermutlich war er nervös, wie alle anderen in der Halle.

Besonders erregt schien der Thronfolger selbst, ein schmaler Junge mit goldenem Haar. Der Schweiß stand ihm auf der Stirn und die Angst in die Augen geschrieben. Aufgeregt von einem Bein auf das andere schwankend, stand er neben dem Thron seiner Mutter. Deren Miene war ernst und ihre Haltung so steinern, als wäre sie eine der Statuen, die den Saal ringsum flankierten.

Um den Thron hatten sich die Prinzessinnen von Derhn versammelt. Die vier waren in gefiederte, weiße Kleider gehüllt und sahen so gelangweilt aus, als wohnten sie einem Vortrag über Wissenschaft bei. Ihre Nasenklammern waren farblich passend zu ihren Kleidern gewählt.

Die edle Gemeinschaft ließ ihre Blicke über die fünf Anwärterinnen schweifen. Die Erste war in ein rabenschwarzes Kleid mit Übermantel gehüllt, dessen Schnitt genauso verspielt war, wie ihre federngleich hochgesteckten Haare. Ihre Erscheinung war so düster, als wäre sie als Gegenentwurf zu den strahlend hellen Gewändern der Prinzessinnen vorgesehen. Ihr Haar war dunkelrot, mit Ausnahme einer einzelnen weißen Strähne. Wie alle Anwärterinnen war sie blutjung.

Sie lächelte geheimnisvoll, während sie hervortrat, um ihre Bewerbung zu präsentieren. Für ihren Tanz breitete das Krähenmädchen ihren Mantel wie Flügel um sich herum aus. Mit flatterndem Gewand nahm sie wirbelnd die gesamte Fläche zwischen den Bewerberinnen und dem Thronpodest ein.

Eine solche Schrittfolge hatte man am Hofe noch nie gesehen. Es wirkte improvisiert und hatte nichts mit einem der bekannten Tänze am Hofe gemein. Und doch sah es nicht minder elegant und schicklich aus.

Nachdem sie fertig war, blieben die Vasallen, die sich im Saal versammelt hatten, zunächst still. Sie waren auf gleiche Weise verstört wie verzaubert von dem, was sie gesehen hatten. Mit einem Mal brachen sie in tosenden Applaus aus. So manch einer der Männer hatte sein Herz an die geheimnisvolle Rothaarige verloren.

Der Markgraf lachte prustend.

Der Prinz schaute nur kurz auf. Er hatte dies während der Aufführung häufig getan, allerdings immer nur für einen kurzen Moment. So schnell es ging, hatte er den Blick wieder gesenkt und in Richtung seiner Schuhe gelenkt. Schüchtern und aufgewühlt zugleich, fühlte er sich dem Anblick noch nicht gewachsen.

Die nächste an der Reihe war wesentlich jünger, mochte nicht älter als dreizehn oder vierzehn Jahre sein. Das eng anliegende grüne Kleid, das sie trug, war mit funkelnden Edelsteinen besetzt. Sie war so spindeldürr, dass sie spielend als Mädchen aus den Armenvierteln durchging. Ihre Augen waren giftgrün wie ihr Kleid, ihr Blick stechend und von betörender Gefährlichkeit.

Das rotblonde Mädchen trat vor und sang mit so zarter Stimme, dass es den meisten Anwesenden im Saal das Herz brach. Sie war klar wie Gebirgswasser, eindringlich wie die Sommersonne und zeitgleich so fragil wie Glas.

Niemand kannte die Sprache, in der sie sang, oder hatte sie jemals gehört. Und doch verstand jeder ihre Worte. Sie berichtete von der Schönheit der Wälder und Sümpfe, von der Sehnsucht, der Liebe und dem Tod. Als wäre sie eine der Ältesten. Während sie sang, wiegte sie ihren Körper in schlangengleichen Bewegungen. Ihre Augen waren geschlossen, ihre Hände vor der Brust gefaltet.

Als sie fertig war, wischte sich sogar die Königin eine Träne von der Wange. Der Applaus war verhalten, da sie allesamt zu berührt waren, um in Aufregung zu entbrennen.

Der Markgraf lachte vergnügt, durchwirkt von einem hellen Weinen.

Das nachfolgende Mädchen stellte sich, unter dem tosenden Gelächter der Vasallen, als etwas gänzlich Unerwartetes heraus. Anders als die Mädchen, in deren Gesellschaft sie sich befand, war sie weder hübsch noch jung.

Nachdem sie die Kapuze ihres Mantels gelüftet hatte, kam tatsächlich nichts anderes als eine alte Frau zum Vorschein. In ihrem grünlichen Gesicht war ihre spitze Nase in bester Gesellschaft von einer Reihe Warzen und Pickel. Ihr karottenrotes Haar war zweckmäßig kurz geschnitten. Die Hände winkten ihnen grob-klobig entgegen. Sie hatte ein braunes, lumpenartiges Kleid am Leib, es erschien fast wie eine groteske Nachahmung all der anderen zauberhaften Gewänder, die hier präsentiert wurden.

Trotz ihrer Hässlichkeit und ihres Alters trat sie voller Stolz und Selbstbewusstsein nach vorne. Zuvor hatte sie schon der Spott der elfengleichen Schönheiten im Schlosspark kaum gekümmert. Die spindeldürren Mädchen hatten hinter ihrem Rücken gekichert und sie Krötenbraut genannt.

»Mein Prinz, ich habe Euch nichts zu darzubieten, was Euch von meiner Scheußlichkeit ablenken würde«, sprach sie mit lauter Stimme. »Auch nichts, was Euch auf andere Weise überzeugen könnte.«

Prinz Anders warf einen verunsicherten Seitenblick zu seiner Mutter, bevor er wieder zu Boden sah. Daraufhin winkte die Königin der Frau zu, auf dass sie fortfahren mochte.

»Aber ich kann Euch etwas versprechen«, fuhr die Krötenbraut großmündig fort, sodass die schiefen Zähne in ihrem Mund hervorblitzten. »Wenn Ihr mich küsst, werde ich so ansehnlich werden, dass ich jedes einzelne Mädchen hier drinnen und draußen vor den Toren in ihrer Schönheit übertreffe.«

Als sie wieder in die Reihe zurücktrat, brach der Saal abermals in tosendes Gelächter aus. Der Lord lachte am lautesten. Nur die Krötenbraut selbst tat dies nicht, genauso wenig wie die anderen vier Anwärterinnen neben ihr. Sie wussten genau, dass dies ganz und gar kein Scherz gewesen war.

Nachdem das spöttische Gelächter abgeebbt war, trat die vorletzte aus der Reihe nach vorne.

Ihre samtene Kleidung war schwarz und hauteng. Sie war die Einzige, die kein Kleid trug, sondern ein weit aufgeknüpftes Hemd und einen Rock. Sie war klein, aber dadurch nicht weniger eindringlich in ihrer Erscheinung. Ihr keckes Lächeln hatte nicht nur den Pagen die Schamesröte ins Gesicht getrieben. Das Mädchen war das einzige in der Reihe, das keine roten Haare hatte. Ihres war schwarz.

Pechschwarz.

Das Mädchen verbeugte sich kurz, hatte aber offenbar keine gewöhnliche Vorführung im Sinn. Während sich ihre Lippen zu einem aufreizenden Lächeln kräuselten, verschränkte sie selbstbewusst die Arme vor der Brust, blieb stehen und warf einen herausfordernden Blick zum Prinzen hinauf. Ihre smaragdgrünen Augen funkelten dabei so aufreizend, dass der Prinz nervös den Blick von ihr abwandte. Auch wenn kein einzelnes Lüftchen in dem Saal wehte, schien ihr Haar von einem merkwürdigen Eigenleben erfüllt zu sein. Wie von einer sanften Woge getragen, kringelten und kräuselten sich ihre wilden Strähnen, als wären sie von geisterhafter Hand geführt.

»Hoheit«, sprach sie. »Wäre es Euch genehm, wenn ich kurz zu Euch hinaufkomme?«

Dem Prinzen stand der Schock ins Gesicht geschrieben. Verunsichert suchte er den Augenkontakt mit seiner Mutter. Erst nachdem sie mit den Schultern gezuckt hatte, nickte er.

Als das Mädchen in katzengleichen, grazilen Bewegungen die Stufen zum Thron hinaufschritt, tuschelten die Prinzessinnen vergnügt. Unten im Saal breitete sich ein Raunen aus. Niemand erinnerte sich daran, dass jemand so etwas schon einmal gewagt hatte. Das Mädchen blieb vor dem Prinzen stehen. Dieser war wie zu Stein erstarrt. Sein Blick haftete an dem Boden vor ihm, als stünde er unter einem Bann. Nervös tippelte er mit einem seiner Füße.

Das schwarzhaarige Mädchen zögerte keinen Augenblick, umschloss das Gesicht des Thronfolgers sanft mit ihrer Hand und setze ihm einen zarten Kuss auf den Mund, so beiläufig wie der Flügelschlag eines Schmetterlings. Bevor sie zurücktrat, löste sich eine einzelne Strähne aus ihrem pechschwarzen Haar und strich dem Prinzen zart über die Wange, als würde sie ihn liebkosen.

Als Prinz Anders erstaunt die Augen aufriss, zuckte die Haarsträhne zurück, als hätte man ihr eine Ohrfeige verpasst. Der Prinz atmete so schwer auf, dass ihm beinahe die Wäscheklammer von der Nase gerutscht wäre. Er starrte das Mädchen mit offenem Mund an, als hätte er einen Geist erblickt. Dann senkte er hastig den Kopf.

Alle um ihn herum, selbst die Wachen, waren derart gebannt, dass sie schlichtweg vergaßen, einzuschreiten. Eigentlich stellte schon die Berührung des Prinzen einen Affront dar, geschweige denn ein Kuss.

Erhobenen Hauptes schritt das Mädchen wieder hinab und nahm zwischen ihren Nebenbuhlerinnen Platz.

Zurück blieben allerhand klopfende Herzen und frivole Gedanken. Selbst der Markgraf ließ es sich nicht nehmen, dem dunkelhaarigen Mädchen mit offenem Munde nachzugaffen.

Während die letzte in der Reihe vortrat, lachte der Lord plötzlich derart ungestüm auf, dass er einen Hustenkrampf bekam. Eine der Wachen musste sogar vortreten, um ihm auf den Rücken zu klopfen. Daraufhin atmete er so schwer, dass er kurz seine Nasenklammer entfernte, um tief Luft zu holen.

Von allen Anwärterinnen sah diese am bezauberndsten aus. Auch wenn man kaum in Worte zu fassen vermochte, warum dies so war. Ihre Schönheit war zugleich einnehmend wie geheimnisvoll. Das war gewiss, obgleich die Hälfte ihres Gesichtes von einem Schleier bedeckt war.

Sie war zart wie ein Püppchen aus Porzellan. Ihre Lippen leuchteten blutrot in ihrem blassen Gesicht. Und blutrot waren auch ihre Haare, die kunstvoll zu einer Schnecke hochgetürmt und mit einem weißen Netz drapiert waren.

Aus ihrem hauchdünnen weißen Kleid stachen ihre Beine schmal wie Stelzen hervor. Es hatte die Anmutung eines Hochzeitskleides und schien aus so vielen Ebenen zu bestehen, dass man kaum mit Gewissheit sagen konnte, ob es aus einem Stück bestand oder Hunderten. Es war mit Rüschen und schwarzen Edelsteinen besetzt, die so wahllos angeordnet waren wie Käfer, die sich in einem Spinnennetz verfangen hatten. Wer es gewoben hatte, musste mit außerordentlicher Kunstfertigkeit gesegnet sein.

Als sie zum Prinzen sprach, war ihre Stimme leise und laut zugleich. »Wenn man sich das Blaue vom Himmel verspricht, müssen die Worte dann kühl und sanft sein, hell oder freudig? Bleiben die ungeliebten Gedanken dann im schwarzen Himmel zurück, durchwirkt von dem schwachen Trost der Sterne?

Erscheinen ein Gedanke und eine Begegnung anders im Licht des Tages als in der Nacht? Am Tag kann man die Liebe sehen, in der Nacht nur fühlen. Manchmal ist sie wie ein Zelt, eine verborgene Insel. Man muss nah herankommen, um sie zu entdecken … oder dort stranden, um Gewissheit zu bekommen, an einen verwunschenen Ort gelangt zu sein.

Ist das die Welt, die zwischen den Zeilen existiert? Dort, wo die Wahrheit nicht einmal ausgesprochen werden muss, um sie zu begreifen?

Wer ich bin? Ich bin die Leere zwischen den Worten. Ohne mich würden die Buchstaben einfach zusammenkleben und kaum lesbar sein.

Reden ist Silber. Schreiben ist Gold. Doch Schweigen ist wie ein Diamant. Wenn es keiner Worte bedarf. Oder andere Dinge schöner sind als Reden.«

In der Halle blieb Stille zurück. Sogar der Graf lachte nicht mehr, was schon sehr lange nicht mehr geschehen war. Die Geheimnisvolle trat geräuschlos in die Reihe zurück, selbst die anderen Anwärterinnen bedachten sie mit achtungsvollem Blick.

Es war Königin Nimari, welche die Stille irgendwann durchbrach. »Wie lautet deine Wahl, mein Sohn?«, näselte die Regentin.

Die darauffolgende Sprachlosigkeit schien eine Ewigkeit anzudauern. Prinz Anders wirkte heillos überfordert. Der Schweiß perlte ihm über das Gesicht, sein Blick wanderte nervös von einem Mädchen zum anderen.

Am Ende war es jedoch eine von ihnen, auf der sein Blick kurz ruhte. Sein Atem beruhigte sich. Die Erwartung im Saal war gespannt wie eine Armbrust kurz vor dem Schuss. Der Mund des Prinzen war leicht geöffnet. Seine Lippen zitterten. Es schienen sich Worte auf ihnen zu sammeln, doch waren diese von einer so strammen Fessel umschlossen, dass er lange brauchte, sie zu befreien.

»Die da!«