Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: La Línea Del Horizonte Ediciones

- Kategorie: Lebensstil

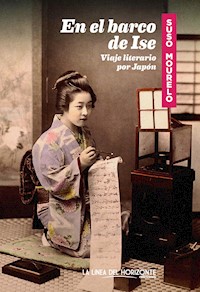

- Serie: Cuadernos de Horizonte

- Sprache: Spanisch

A Hiroshima hay que acercarse desde el presente, sin trazos de color sepia, sin negrura, pues lo negro, nos dice el autor, ya está contado. En la ciudad de los seis brazos, los que traza el río Ota hasta deshacerse en el mar interior de Seto, hace mucho que cicatrizó esa herida abierta infligida a la humanidad, de la que hablaba Kenzaburo Ôe. Los árboles desafiaron malos augurios y hoy se sujetan firmes a la tierra; el agua, omnipresente, marca el devenir de una ciudad que rinde culto a la yurusu bunka, la cultura del perdón. Hay ciudades narcisistas y presumidas, urbes lujosas y desapacibles como el vestíbulo de un hotel de aeropuerto, villas peligrosas y ciudades que cansan. Unas exigentes, otras desleales, algunas feas y otras coquetas. Hiroshima no tiene de qué presumir y por eso no es ingrata, no exige llegar, sino estar. Si alguien pensó que se doblegaría a su historia, no imaginó con qué fuerza se levantaría de nuevo desterrando la tristeza. Canto a la vida y crónica de la esperanza, este no es un libro de historia sino un relato sobre la capacidad humana de sobreponerse a la tragedia y crear, sobre las cenizas, vida y belleza.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 139

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

SOBRE EL AUTOR

SUSO MOURELO (Madrid, 1964)

Escritor y cronista. Ha trabajado en distintos ámbitos de la comunicación y la cultura como reportero, director de programas divulgativos, gestor cultural y coordinador de exposiciones internacionales. Ha vivido en lugares como Santiago de Compostela, Londres, Basilea e Indianápolis. En la actualidad pasa largas temporadas en Hiroshima.

La literatura de viajes conforma el grueso de su obra publicada y también es autor de la novela de no ficción La frontera Oeste (Caballo de Troya, 2006). En 1999 emprendió un largo viaje por China que supuso un profundo cambio vital. De esa experiencia nació su primer libro, Adiós a china. Catorce mil kilómetros por un gigante en transformación (Espasa, 2001; Interfolio, 2006). En 2011 publicó Las cinco tumbas de Gengis Khan. Un viaje por Mongolia (Gadir) y Donde mueren los dioses. Viaje por el alma y por la piel de México (Gadir). Japón constituye su pasión literaria y vital al que dedicó En el barco de Ise. Viaje literario por Japón (La Línea del Horizonte, 2017); ahora vuelve con este retrato vehemente de la ciudad de Hiroshima.

SOBRE EL LIBRO

A Hiroshima hay que acercarse desde el presente, sin trazos de color sepia, sin negrura, pues lo negro, nos dice el autor, ya está contado. En la ciudad de los seis brazos, los que traza el río Otâ hasta deshacerse en el mar interior de Seto, hace mucho que cicatrizó esa herida abierta infligida a la humanidad, de la que hablaba Kenzaburo Ôe. Los árboles desafiaron malos augurios y hoy se sujetan firmes a la tierra; el agua, omnipresente, marca el devenir de una ciudad que rinde culto a la yurusu bunka, la cultura del perdón.

Hay ciudades narcisistas y presumidas, urbes lujosas y desapacibles como el vestíbulo de un hotel de aeropuerto, villas peligrosas y ciudades que cansan. Unas exigentes, otras desleales, algunas feas y otras coquetas. Hiroshima no tiene de qué presumir y por eso no es ingrata, no exige llegar, sino estar. Si alguien pensó que se doblegaría a su historia, no imaginó con qué fuerza se levantaría de nuevo desterrando la tristeza. Canto a la vida y crónica de la esperanza, este no es un libro de historia sino un relato sobre la capacidad humana de sobreponerse a la tragedia y crear, sobre las cenizas, vida y belleza.

Si algo es bello o querido, no hay razón para sustituirlo. No la hay en una cultura que ha primado lo usado frente a lo nuevo, lo impar frente a lo equilibrado, lo imperfecto frente a lo inmaculado.

SUSO MOURELO

Tiempo de Hiroshima

Título de esta edición:Tiempo de Hiroshima

Primera edición enLA LÍNEA DEL HORIZONTE EDICIONES: mayo de 2018

© de esta edición:

LA LÍNEA DEL HORIZONTE EDICIONES:

© del texto: Suso Mourelo

a través de Ángeles Martín Agencia Literaria

© de la maquetación y el diseño gráfico: Víctor Montalbán | Montalbán Estudio Gráfico

© de la maquetación digital: Valentín Pérez Venzalá

ISBN ePub: 978-84-15958-95-6 | IBIC: WTL, 1FPJ

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

CUADERNOS DE HORIZONTE SERIE ¿QUÉ HAGO YO AQUÍ?

Tiempo

A Beatriz A Laura

El río acuna al sol en su viaje de vuelta. Una mujer descabalga la bici en un paso de ballet, un chiquillo vuela columpiado por ángeles, dos adolescentes se acurrucan junto al río. El tranvía contradice al sol y cruza hacia el este por el puente de piedra.

El nombre de Hiroshima era sinónimo de tristeza. Basta un día para romper la gramática de lo pensado.

Se había hecho de noche mientras aguardaba frente al mar. No esperaba nada, si eso es posible; siempre se espera algo en un puerto: una singladura, una nasa, un pirata, a un viajero.

Acababa de llegar sin saber qué me había llevado allí al rato de atracar en la ciudad. Ni siquiera tenía certeza de por qué había cambiado mi peregrinación por Japón y virado a Hiroshima.

Entonces, en el puerto, sentí que tomaría un barco: es decir, que zarparía y volvería. En ocasiones los lugares, como los extraños, saben de nosotros lo que nosotros desconocemos.

Antes de que el mar se volviera negro, ese joven pasajero que volaba cruzó el ocaso; sin duda, solo corría para llegar a la cena. Pero la realidad es lo que se percibe. Ni eso, solo lo que se interpreta.

Acababa de tocar Hiroshima y no quería irme, pero, al mismo tiempo, deseaba tomar un barco. Lo haría un día, lo haría más veces.

Eso fue tiempo atrás, dos años antes.

Quien regresa a un lugar lo hace por un motivo: un recuerdo, un paso pendiente, una cita, el placer de mostrar a otros el espacio en el que se sintió feliz o extraño. O las razones se engarzan, como la manzana y la harina del pastel que saboreo en el café del puerto.

Volví en invierno y primavera, vivo en otoño en ella. Me dije que lo hacía, también, para contar la vida in situ. No es posible: el cuaderno, el manantial de la escritura, engorda cada día, los papeles sueltos se pegan a sus hojas y, en esa demora, el manuscrito aguarda. La realidad zancadillea a lo previsto y ahora sé que tendré que abandonar la ciudad para que lo sentido se decante. La ciudad era el destino, pero puede ocurrir que el destino se convierta en el lugar del que se parte.

Me dije que volvía para contar la alegría que había encontrado tras mi prejuicio y, por eso, iba a narrar lo bello frente a lo triste. Luego descubrí que una flor no se abre si se le amputan las raíces, que debía partir de la oscuridad para exhumar la claridad. Y, de nuevo, me dispuse a vagar.

Anduve muy despacio para escuchar las voces de mujeres, de hombres, de viejos y de niños. Un día estuve con quien era un niño el 5 de agosto de 145: había ido a ver a su madre, que acababa de parir en un pueblo a las afueras de la ciudad; le había prometido a sus abuelos, con quienes vivía, que estaría de vuelta esa noche. Rompió la promesa y se quedó junto a su hermanito recién nacido; horas después, en la parada del tranvía a Hiroshima, vio un relámpago que no se apagaba y, aturdido, se dio la vuelta; oyó el trueno más grande y echó a correr.

Era un hombre afortunado, le dije, y me miró sin alegría ni afectación. No, no lo era, se sentía culpable; si no hubiera incumplido su promesa no habría vivido para contarlo un día, tras muchos años de silencio. Haber disfrutado momentos de felicidad, los que no pudieron tener sus compañeros de clase, le había llenado de confusión y cargo de conciencia.

Para mí resultaba difícil entender los sentimientos de personas como el viejo Noboru y el mutismo que había sustituido al odio en los habitantes.

Dos años antes había quebrado mi primer prejuicio: la idea de que Hiroshima era tristeza. Ahora debía romper el segundo: el deseo de contar solo la vida nueva, como si el pasado no hubiera existido.

El meridiano de la vista es una pincelada marengo. Por debajo llamean pajaritas de plata, juegos efímeros de luz sobre agua. La mirada descubre un lienzo duplicado: en los cuadrantes superiores se suceden unos árboles, unas rocas, un bosquecillo de bambú, una colina, unos edificios irregulares y una torre; en los inferiores, arces y ciruelos, un pedregal, ramas algodonosas, un otero blando, bloques de apartamentos y un rascacielos. Ambas imágenes son idénticas, lo sorprendente es que la invertida delimita con más precisión cada contorno, la altura de las casas, el color de las hojas. Solo una barca saca al espectador del ensueño y le dice que se trata de un trampantojo. ¿Y si no fuera así? Tal vez Hiroshima desea tan intensamente estar viva que de verdad se duplica y, quien toque el río, no palpará agua sino el tronco de los arces.

He visto esos árboles del parque Shukkeien semidesnudos de invierno —cuando llega el frío les tejen bufandas de cuerda—, vestidos de flores, verdes de primavera e incendiados de otoño. Los contemplo cada día como un ritual, a horas distintas, desde la orilla opuesta del Kyobashi. Luego, cruzo un puente, uno de todos los que hilvanan la ciudad, a cuyos pies se mecen dos barquitos: están amarrados a una cabaña flotante como corsarios o huérfanos, pues en este río no hay embarcaderos. Si continúo por la ribera me topo con una valla sobre la que cuelgan las ramas, el extremo del parque; para alcanzar la entrada hay que dar un rodeo, salir a una avenida y bordear el Museo de Arte de la Prefectura de Hiroshima, que guarda fragmentos del pasado.

Cómo prescindir del pasado. Había pensado trazar un retrato de la ciudad en el que todo fuera presente, trazos de color sin tinta sepia, pues lo negro estaba ya narrado. Era un juego cándido. ¿Qué mundo sería aquel en que no contara lo pretérito, en el que Homero hubiera muerto y los maestros de las novelas de Natsume Sôseki no nos enseñaran las dudas de la vida?

Una mañana de invierno en que el sol se había hartado del frío, fui a Shukkeien con un libro de conferencias de Sôseki. Una excursión de secundaria subía y bajaba las pendientes. Fuera de ese murmullo todo respiraba vacío. Ante una mesa se sentó una pareja muy mayor: los dedos finísimos de la mujer titilaban alrededor de la taza de té humeante. Pensé si a lo que veían unos y otros, los adolescentes y los viejos, era lo mismo, o cuánto cambia la realidad según quien la contempla. Abrí las páginas al azar, aunque el azar no exista.

Alguien tan insignificante como yo tiene al fin la certeza de caminar por la senda que se ha trazado. No importa si los demás no consideran de interés ese camino. […]Quien ha recibido una educación tiene que avanzar hasta encontrarse con la tarea de su vida o de gran parte de ella […]. Les recomiendo perseverar, sin ahorrar sufrimiento, hasta encontrar la suya propia […]. No se trata de que sea algo por el bien de la patria, pero es absolutamente primordial para conseguir la plenitud.

Sôseki era tozudo —ese es el significado en chino de su pseudónimo—y algo gruñón, pero sobre todo compasivo y sensible; y valiente. Decidido a seguir su propio camino, lo que consideraba una exigencia ética, abandonó la docencia para escribir. El autor vivió en tiempo de cambio, cuando el país abandonaba su aislamiento y se abocaba a un proceso de asimilación occidental. Como otros intelectuales fue partidario de la apertura y la modernización y defendió la individualidad, la búsqueda de un papel para cada persona, sometida por tradición al interés común, pero se mostró crítico con el papanatismo con el que se aceptaba cualquier modelo exterior por el simple hecho de serlo. Había vivido en Londres, padecido la incomprensión y la xenofobia de los ingleses, y sabía por experiencia que lo extranjero no era necesariamente superior.

Los estudiantes llevan uniforme, trajecitos marineros algo extemporáneos con deportivas blancas. Dos costumbres que Japón importó de Occidente en la era Meiji fueron la vestimenta y el deporte. Salvo en festivales y días señalados y rituales, resulta difícil ver a gente en kimono.

Los ancianos observan al grupo que pasa en fila, aguardan unos minutos, se levantan y continúan su paseo. Probablemente los niños han leído, como tarea escolar Kokoro, la novela más célebre de Sôseki; sin duda, la pareja también.

Sôseki nació en 1867, un año antes de la restauración Meiji que cerró el periodo Edo; este espacio es uno de los hijos de esa vieja era. Shukkeien, jardín del paisaje reducido, uno de los primeros lugares que hicieron la ciudad, cuando las ciudades se hacían alrededor de un castillo, la residencia de un señor feudal que atraía familias de nobles y samuráis y ejercía de imán para comerciantes y artesanos. El castillo se levantó hace más de cuatro siglos y, desde 1589 hasta 1619, cuando se finalizó, tuvo tres inquilinos, los señores de unas tierras dispersas en la provincia de Aki que entonces pasaron a llamarse Hiroshima.

En la intrincada historia del Japón feudal, el clan Tokugawa conquistó el poder en 1603 tras una serie de guerras, luchas territoriales y de clanes, y dio inicio a una de las eras más fascinantes del país, marcada por el aislamiento del resto del mundo, un férreo control militar, una rígida estructura social y la creciente influencia de la clase de los comerciantes. En su búsqueda del deleite, y como contraposición a los goces formales de los aristócratas, esa nueva clase, los chônin, amparó el nacimiento del grabado ukiyo-e, el teatro kabuki, los distritos de placer y muchos de los hechos, ya estereotipos, con los que aún se identifica a Japón en el mundo.

El tercer poblador del castillo, Asano Nagaakira, convocó a su hombre de confianza, también de familia samurái, Ueda Sôko. Ueda, que había estudiado el arte del té, diseñó un jardín al estilo de los de Kioto, la vieja capital, en el que la ceremonia china que habían traído los monjes zen ocupaba un papel destacado.

Los ancianos caminan por un sendero concebido para el disfrute. El espacio con el que contaba Ueda no era grande y, en el reto de trocar la escasez en virtud, creó una colección de paisajes con diferentes especies, pendientes y recovecos que replicaban bosques, valles y cauces, e integró la naturaleza circundante en el diseño, de forma que el río y las colinas prolongaran esa naturaleza en miniatura. Ahora, desde su cima, en vez del castillo y el monte se ve el rascacielos Grand View, pero el parque aún conserva el calendario de ceremonias de té que celebran los hitos del año: la plantación del arroz, la fiesta de la salud, el día del respeto a los ancianos, la contemplación de los crisantemos, la floración de los cerezos.

Había estado en el jardín en vísperas de primavera. Fui una mañana temprano, caminé sin seguir el mapa de Ueda y desemboqué en la explanada de los frutales. No había nadie. Las ramas estaban pintadas de rosas y una brisa hizo llover seda; cerré los ojos y escuché el murmullo del aire. De pronto vi una aparición: junto a los ciruelos se congregaba un centenar de personas; las exclamaciones agudas de algunas mujeres se superponían al rodar de la gravilla, el ruido que había confundido con el viento.

Shukkeien se inauguró en 162 con especies botánicas traídas de todo el país y en 1940 se abrió al pueblo. Cinco años después los árboles se carbonizaron y las carpas se asfixiaron. Cuando se reconstruyó, con nuevos árboles, se obró según el molde original, tal como se hace con los santuarios una y otra vez, como forma de permanencia.

Desde un octavo piso recibo cada día. Con frecuencia, los cuervos o las gaviotas traen a gritos la mañana, cuando ésta entra con timidez por la ventana. Salgo al balcón. A la derecha se enciende un tramo de río, un cauce que cambiará cada hora, cada estación, según las nubes y la marea. A veces el Kyobashi es mar y otras, un arroyo entre inmensas orillas de tierra; ahora se pasea azul, pero luego será plata, verde, marrón, marengo. En el vientre le arde una bola de fuego, como si este quisiera calmarse de su propia intensidad.

Tras el río asoman un costado de Shukkeien, bloques de apartamentos y la avenida del tranvía número 9; dentro de un rato esa calle se llenará de estudiantes en bicicleta. Imaginar como colegiales a todos los que pedalean es exageración, pero su pequeñez en la inmensidad que los rodea lleva a evocarlos como niños; al menos, existe la certeza de que un día lo fueron. Más lejos chispean otros edificios y, al fin, las montañas. En esa ojeada se encuentra todo: el agua y la tierra bajo el cielo, la naturaleza y la ciudad, la máquina y los aprendices de mujeres y hombres.

La mirada salta siempre a ese lado derecho, el del río; luego, saciada la urgencia, vuela al opuesto. Un bloque quiebra el horizonte y dejo resbalar la vista por su fachada; abajo hay una casita, un ratón entre jirafas, con un coche amarillo en un hueco que es garaje: cabe justo en ese espacio y parece un juguete; a unos metros se desperezan un arce, ahora muy rojo, y un alcanforero.

La vista regresa al alto y termina su recorrido hacia la izquierda. A ese otro lado crecen edificios más modernos, tendidos en la distribución desordenada que marcan los ríos y un urbanismo extraño. Desde el octavo piso no llegan a verse los coches que se oyen abajo, ni los trenes locales que pasan cuando suena la campana de un paso a nivel, pero en una metáfora del triunfo de la técnica puede descubrirse el shinkansen, blanco y estirado, que avanza sobre un puente elevado.