Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: La Línea Del Horizonte Ediciones

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Fuera de sí. Contemporáneos

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2019

Lejos de las ciudades hay ochenta mil pueblos en España con menos de cien habitantes. Sus pobladores envejecen y las persianas de muchas casas solo se levantan en verano. A veces, como gotas de futuro, algunos jóvenes se asientan en esos lugares y les cambian el rostro y el alma. Suso Mourelo trazó un círculo en el mapa y vivió nueve meses en cuatro de esos pueblos (Aragüés del Puerto en el Pirineo oscense, El Centenillo en Sierra Morena, Higuera de Albalat en Cáceres y Audanzas del Valle en el Páramo Leonés). Cuatro paisajes bien distintos, cuatro existencias pretéritas que antes rebosaban de vida y hoy sobreviven en esa geografía desangrada que es la España silente. Por ellos, por sus caminos, bosques y montañas, anduvo en calma el autor para ver, palpar y oír la voz intensa del silencio. Este libro es una mirada personal y literaria a un mundo quizás en extinción. Fiel al estilo poético y evocador que lo ha hecho reconocible, Suso Mourelo nos propone un encuentro con quienes viven en pueblos casi vacíos y nos invita a la celebración de esa naturaleza, exigente y callada, que los cobija. He tratado de mirar a los ojos a la gente y oír sus voces. Comencé una vida en pueblos pequeños, ese viaje de pasos detenidos, en parte como proyecto literario, pero finalmente fue, sobre todo, una experiencia vital. SUSO MOURELO

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 278

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

SOBRE EL LIBRO

Lejos de las ciudades hay ochenta mil pueblos en España con menos de cien habitantes. Sus pobladores envejecen y las persianas de muchas casas solo se levantan en verano. A veces, como gotas de futuro, algunos jóvenes se asientan en esos lugares y les cambian el rostro y el alma. Suso Mourelo trazó un círculo en el mapa y vivió nueve meses en cuatro de esos pueblos (Aragüés del Puerto en el Pirineo oscense, El Centenillo en Sierra Morena, Higuera de Albalat en Cáceres y Audanzas del Valle en el Páramo Leonés). Cuatro paisajes bien distintos, cuatro existencias pretéritas que antes rebosaban de vida y hoy sobreviven en esa geografía desangrada que es la España silente.

Por ellos, por sus caminos, bosques y montañas, anduvo en calma el autor para ver, palpar y oír la voz intensa del silencio. Este libro es una mirada personal y literaria a un mundo quizás en extinción. Fiel al estilo poético y evocador que lo ha hecho reconocible, Suso Mourelo nos propone un encuentro con quienes viven en pueblos casi vacíos y nos invita a la celebración de esa naturaleza, exigente y callada, que los cobija.

He tratado de mirar a los ojos a la gente y oír sus voces. Comencé una vida en pueblos pequeños, ese viaje de pasos detenidos, en parte como proyecto literario, pero finalmente fue, sobre todo, una experiencia vital.

SUSO MOURELO

SOBRE EL AUTOR

SUSO MOURELO (Madrid, 1964)

Escritor y periodista. Ha trabajado en distintos ámbitos de la comunicación y la cultura como reportero, cronista, director de programas divulgativos, gestor cultural y coordinador de exposiciones internacionales. Ha vivido en Santiago de Compostela, Londres, Basilea, Indianápolis y Madrid. Desde 2017 reside parcialmente en Hiroshima.

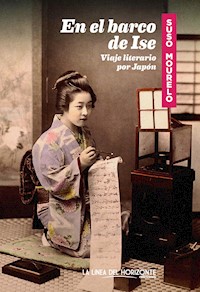

Autor de la novela de no ficción La frontera Oeste. Abecedario de un inmigrante (Caballo de Troya, 2006), la literatura de viajes conforma el grueso de su obra. En 1999 emprendió un largo viaje por China que supuso un profundo cambio vital. De esa experiencia nació su primer libro, Adiós a China. Catorce mil kilómetros por un gigante en transformación (Espasa, 2001; Interfolio, 2006). En 2011 publicó Las cinco tumbas de Gengis Khan. Un viaje por Mongolia (Gadir) y Donde mueren los dioses. Viaje por el alma y por la piel de México (Gadir). Japón constituye su pasión literaria y vital; al país y su cultura ha dedicado sus últimos títulos, En el barco de Ise. Viaje literario por Japón, Tiempo de Hiroshima (ambos en La Línea del Horizonte) y El Japón de Hokusai (Quaterni, 2019).

La naturaleza del silencio

Nueve meses entre cien habitantes

Título de esta edición:La naturaleza del silencio. Nueve meses entre cien habitantes

Primera edición en LA LÍNEA DEL HORIZONTE Ediciones: noviembre de 2019

© de esta edición: LA LÍNEA DEL HORIZONTE Ediciones

www.lalineadelhorizonte.com | [email protected]

© del texto: Suso Mourelo

© del mapa: Eduardo Bustillo para Geocyl Consultoría

© de la maquetación y el diseño gráfico:

Víctor Montalbán | Montalbán Estudio Gráfico

© de la maquetación y versión digital: Valentín Pérez Venzalá

ISBN ePub: 978-84-17594-52-7 | THEMA: WTL; 1DSE

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

LA NATURALEZA DEL SILENCIO

NUEVE MESES ENTRE CIEN HABITANTES

-

SUSO MOURELO

-

COLECCIÓN

FUERA DE SÍ. CONTEMPORÁNEOS

n.° 16

A Antonio Ojeda

¿Qué sería de nosotros si solo camináramos entre jardines y centros comerciales?

H. D. THOREAU

Veré vuestras casas como luciérnagas en el hueco de las colinas.

HÉLÈNE MORANGE

Ay, caracol lento, muy lento, sube

ÍNDICE

I. CUANDO ACABA EL INVIERNO

II. EL ESCARABAJO Y LA FLOR

III. PIEL DE SANGRE

IV. BAJO UNA LUZ DE ORO

Pasé la tarde en la tertulia del banco, en charla de mujeres. Surqué la tarde entre ellas y ahora las veo desde mi casa pasajera, el lugar que desde hace un mes es mi espacio.

Los ojos se escapan por el ventanal: a la izquierda se abre la plaza; al otro lado, las fachadas trazan una recta torcida. En la fuga de la línea queda ese banco de tertulia; más arriba, el monte.

Escucho música cuando escribo en esta mesa, aunque hoy no lo hago: abro el balcón y dejo a los pájaros interpretar la banda sonora del ocaso. Los vencejos trinan impacientes, pero el crepúsculo se ha olvidado de llegar. Resulta asombroso que el sol esté aún alto, que la fachada de la iglesia siga dorada.

Allá en el banco, dos mujeres se abanican, una hace ganchillo y sus voces salpican la cantata: las imagino instrumentos de cuerda en un concierto de viento. De pronto se suma la percusión: la campana canta ocho veces; cuando calla, un pájaro se apalanca en la barandilla del balcón.

Seis lunas atrás tracé un dibujo en el mapa sin tener aún nombres, un círculo en el sentido de las agujas del tiempo. Los topónimos llegarían sin necesidad de buscarlos, gránulos en un reloj de arena.

Oigo las ovejas negras: su color estuvo a punto de extinguirlas. Recuerdo el día en que llegué a Higuera de Albalat y fui al bar. Los hombres, sentados frente a la puerta, miraron al forastero. Días después, compartían con él las sillas. El camaleón no se camufla, se vuelve parte de lo que toca. Ahora palpo la corteza de los alcornoques y huelo la dulzura de los higos.

Seis lunas atrás era invierno, el color era otro, el aroma distinto. La peregrinación había comenzado a setecientos kilómetros al noreste, donde la fortuna había señalado.

Dentro de poco, los trinos, las voces, los balidos serán pasado, casi una mentira, y hablará, otra vez, solo el silencio.

I CUANDO ACABA

A espaldas de las casas sube un sendero de pizarras como puñales. Al pisar, las láminas se despeñan, craaajj, sobre otros cascajos. El camino abandona el pueblo y se asilvestra entre abetos.

Me detengo a oler el día y capturar algo suyo: el silencio. En realidad, lo único que hago es escudriñar la soledad y su mutismo. Mi soledad y mi mutismo. No quedan huellas en el suelo ni pájaros en el aire, agazapados en algún secreto; ni caminantes bajo unos copos que dudan antes de yacer en la nieve: cuando lo hagan habrán muerto de uniformidad. Acaricio plantas cuyo aroma duerme, piedras con piel de arena. Un puentecito vuela sobre un regato congelado. En un quiebro del paseo se divisan dos lugares, Aragüés y Jasa: en la distancia son hermanos. El carrusel de ascensos y caídas continúa, con la belleza de ignorar el destino.

Regreso. La primera vista del pueblo en solitario la traza un coreógrafo loco: las fumaradas de las chimeneas danzan como derviches. El humo queda lejos para traer olor, pero brinda la imaginación —esa certeza— de unos pobladores. Menos de cien habitantes en un mundo de piedra e invierno.

Sus palabras serán las que salpiquen mi silencio.

* * *

Quería llegar de mañana al Pirineo, ver con luz el día en las montañas. Por eso dormí en Huesca, en el camino. Una amiga me llevó a dar un paseo por la muralla y la noche.

—Un viaje por pueblos, si eso es viaje. Una travesía de pasos detenidos.

Volver efímero lo cotidiano. ¿Es peregrinación lo que lleva a hacer morada en un lugar un par de meses para levantarla y crearla en otro? En un viaje lo que ocurre —los encuentros, los descubrimientos— es lo pasajero. En este caso se añade lo rutinario: la repetición de un sentimiento.

Desde el alto se veían las luces de las casas, luciérnagas de invierno. El viento llegó muy frío. Mi amiga me preguntó si recordaba algún poema que hablara de montañas.

Hace medio siglo una imprenta japonesa entregó una selección de poesías de una mujer ya muerta. Unos años antes, cuando el mundo se recuperaba de una guerra para meterse en otra, el hombre que había incluido en su antología a Sugita Hisayo la excluyó de su canon. Aquel día ella sintió que se le extinguían pedazos de su cabeza y de su alma y dejó de escribir. Cuando la nueva guerra llegó y el hambre se paseó por su casa, el resto del cuerpo también falleció. En un cajón aguardaban un manojo de versos nuevos y toda una cosecha de poemas viejos, poblados por detalles cotidianos, que renovaban una tradición poética anticuada. Algunos familiares la velaron una noche de invierno como esta.

El vendaval aulló. Mi amiga me miró y, al mover la cabeza, un ventarrón le tiró de la melena. Hisayo me sopló unos versos.

kochi fuku ya

mimi arawaruru

unai gami.

Viento del este

orejas de la niña

de pelo corto.

Sonaba triste, pero no lo era. Yo estaba inquieto, expectante por la vida que empezaría en unas horas.

* * *

Placer: acarrear una bolsa de tela y volcar sus tesoros —una docena de libros, un cuaderno, una cafetera, un molinillo— sobre una mesa de madera. Ese ritual supone la fundación del hogar y la entrega al que será, no importa cuánto tiempo, el corazón de la rutina. Sentado a esa mesa el peregrino comerá, leerá, cerrará los ojos, escribirá y, alguna vez, recibirá a alguien que aún no conoce.

Finalizado ese acto, la creación del mundo, lo demás —guardar la comida, colocar la ropa, hacer la cama, retirar lo accesorio y callarlo en una habitación— es postergable, lleva días. Ver cada tarde el bolsón lleno prolonga el deleite de la llegada.

* * *

Hoy ondeaba la tristeza. El sol enlucía la tarde, las voces susurraban. La muerte. La vida y la muerte. De eso se hablaba en el bar antes de que las montañas se comieran la luz. Hoy, en el pueblo vecino, despidieron a un hombre que tenía dos hijos y el aliento se escarchó como el día.

—El entierro en que más gente he visto. Estaba todo Echo, Urdués, Castiello… Toda la gente joven. De los bares, todos. Hasta el pescatero y su mujer. Un hombre así, y por sorpresa.

La baraja reparte en el valle un naipe con la guadaña. La pérdida en un pueblo revela la desnudez del ser humano, pero la ausencia de alguien joven abre el telón de la tragedia. Cuando en un mundo de cincuenta habitantes se va alguien impensado para el viaje, se quiebra una de las columnas que sostienen el cielo. En un lugar donde la vida merma cada invierno, toda mujer es Atenea y todo hombre, Atlante, y una desaparición vuelve frágil el olimpo.

Sesenta habitantes, setenta personas, noventa rostros según las estaciones y los días. En verano llegan más, pasajeros de un lugar de infancia que es ya de la nostalgia. Pero esos odiseos no cuentan: no están allí cuando las campanas tocan a rebato, cuando la nieve borra la carretera, cuando un autobusito recoge a cuatro niños, cuando en la plaza trona, puuuu puuuuu, la furgoneta del pescado; aunque no lo pretendan, cuando vienen cambian el tono de las conversaciones, el aliento del día, con su olor a ciudad y afuera.

* * *

Ayer se hablaba en bajo, hoy el tono es distinto. La muerte es la de los animales, las gallinas atacadas por una ladrona nocturna.

—Sería la paniquesa que les chupa las sangre y se lleva la cabeza nada más.

Alguien descubrió que el predador no era una comadreja sino una jineta. Puso un cepo y la agarró.

—De bonita que era me daba duelo matarla.

Llamó a los del Servicio de Protección de la Naturaleza, que no creyeron su versión. Entonces retrató al animal, les wasapeó la foto y los funcionarios se apresuraron, sorprendidos.

—Me ha costado tres noches pillarla. Decían que era imposible que hubiera jinetas por aquí, y mira. Mira qué cola tiene. Qué maja y qué grande es. Y, ojo, qué boca.

—Son bonitas, sí, pero te pueden arruinar.

Esther enseña en el móvil un vídeo chino: un cerdo escapa de la banca y se despeña por un barranco.

—Un cochino espaldao, al que el cuchillo se le desvía entre la costilla y la paletilla, no se muere ni por el forro. Sufres porque no lo ves morir nunca.

Cerdos, jinetas, osos y cabras. Seres extraños, palabras ajenas a cualquier conversación que perviva en la memoria. La charla se prolonga el tiempo que abre el bar por la mañana: un café, las noticias o su espera, las repeticiones.

BAR, pone en la fachada, aunque podría llamarlo café. El bar es otro, el lugar donde se encuentran los albañiles, el ganadero, algunos jubilados. Allí la conversación es breve, cosa de hombres. Ángel me había dicho que llegara temprano y, cuando entro, casi todos se han marchado. Quedan dos. Uno sonríe. Se llama Andrés y ha sido ganadero. Lo es aún, aunque se haya jubilado y sea su hijo quien cuide los animales. Sin conocerme me invita a su mundo.

—La semana que viene hacemos la matancía. Ya casi nadie la hace. ¿Quieres venir?

—Sí, claro.

Salgo. Al fondo, montes inéditos para mí. Escarpados, ocultos en la nieve e inmensos, resulta difícil discernir si vigilan o velan por nosotros. Aún me da miedo tomar ese rumbo y regreso al del primer día, el camino que trepa por una pared de piedra, donde la glera se deshace.

* * *

—Como soy bruja…

—¿Y eso?

—Bueno, yo no, que para ser bruja no hay que tener miedo. Mi abuela no lo tenía y sí lo era. O eso dicen.

—Entonces sabrás historias de brujas.

—Yo no las conozco, solo de oídas. Cuando estén las mujeres, por la noche, que te cuenten.

Al suspense con el que Esther ceba la conversación se incorporan unos invitados: Charo, la médica, que hoy viene y pasa consulta; Julia, la tendera, gracias a quien no es preciso salir de Aragüés y Carlos, el secretario municipal, que vive en Jaca y cuyo apartamento, en el edificio del ayuntamiento, es mi casa. Fue él quien habló con la gente del pueblo y ellos me invitaron a colarme en sus días.

Estas cuatro personas, sin Charo tres, componen la tertulia de la mañana. A veces gotea un rostro infrecuente. Luego el bar cierra hasta la tarde.

—Que te cuenten, que te cuenten historias. En una casa se morían los niños, los sacaban para bautizar y se morían; una bruja les dijo que los sacaran por la ventana, y ya no se murieron. O el hombre que se convirtió en gato y salió por la ventana y al día siguiente tenía la pierna rota…

Ha nevado. Ayer los copos volaban locos y no se ponían de acuerdo en qué dirección caer. De noche decidieron juntarse. No vine por la tarde y no pregunté por las brujas. No sé cuánta gente acude por las noches, o si hoy hay menos por la nieve. Están Óscar, el hijo de la dueña, y Julia, y Gloria, y Esther, que siempre busca el contrapunto en las palabras, una arista diferente para matar la uniformidad y fomentar el diálogo, pues las novedades del valle no poseen entidad para prolongarlo, y las noticias de lugares lejanos, los que quedan más allá de Jaca, carecen de relevancia.

Marité, la dueña, se ha traído la cena y ahora plancha ropa en una extensión de su casa. Lo llaman bar y yo café, aunque en realidad es un cuarto de estar con bancos mullidos como sofás de familia numerosa con perro y gato: un canino pequeño y un felino enorme.

Salpico mis visitas al café a deshoras para apresar los ritmos del día. Algunas noches entro un instante, al salir de mi casa frente a él, y sigo por el pueblo: blanco, vacío y henchido de silencio.

Así hago ahora. Las botas se hunden. Mis huellas son las únicas muescas de existencia humana. El mismo perro de todas las noches, encerrado en el complejo que una vez fue hotel, lanza su impotencia. Al contrario que las casas, cuyo vacío se camufla en el sueño, este edificio expele inquietud y abre una oquedad al ánimo. Hasta su mutismo suena con interferencias.

Piso nieve abajo, choop, chooof, y tomo la curva en la que acaba el empedrado, la entrada de Aragüés. O su salida. En un pueblo, al final de un camino, ambas quedan bajo el mismo dintel. Tal vez no sean antónimos, sino dos actos de la misma trama: quien arriba a un aquí previamente ha abandonado otro.

Noche y silencio. Solo a ratos habla el viento. Basta cerrar los ojos para oír su queja: la nieve entumece su discurso.

El murete de piedra engorda con la nevada y la última farola blanquea su dermis. Hundo un dedo y esculpo en esa hoja blanda. Escritura efímera: los próximos copos serán su goma de borrar. Un soplo rescataría el verso, las palabras en silencio. Qué bellas resultan así, libres, conscientes de su fugacidad, despreocupadas de su calidad, de que alguien las juzgue.

* * *

En el silencio, palabras escritas. La novela, con mayor presencia que la historia, nos cuenta lo que un día sucedió. La poesía, más que cualquier ensayo, nos muestra la vida. Los sentimientos que nos ofrece no son solo los de quien escribe, sino los de quien los recibe.

Uno de los libros que dejé en la mesa se llama Sin ir más lejos. Fermín Herrero nació en la comarca soriana de Tierras Altas, con una densidad de población de las más bajas de Europa y cuya dureza le ha inspirado tantos poemas. No conozco al poeta, o sí: lo he leído y en este momento lo tengo frente a mí.

Mi ser es de silencio. En la quietud

del campo, solo, donde siempre,

debajo de las peñas, mantengo

la contemplación largo rato.

La mesa se engalana con el relumbro de la nieve. El fulgor salta del tejado de enfrente, el café de las mujeres. Han encendido la estufa y el humo escapa del cuello de la salamandra. Hoy tampoco voy a bajar. La posibilidad de no hacer es uno de los mayores regalos que podemos darnos, uno de los aromas de la libertad. Desde el wu wei de Lao Tse, decir no y hacer no equivale a sentir que la vida nos pertenece. Oigo a Fermín:

Sin más allá: vivir sintiendo

que la vida te pertenece

por completo, pararte a comprender

esa simpleza mientras te escucha,

largo rato, el silencio. Para volver

a congraciarse con el mundo.

Vivir, esa peregrinación. He ido aprendiendo a vivir a medida que me congraciaba con el mundo. Durante años he escrito sobre lugares en los que me he quedado un tiempo a mi escala: una estancia no tan breve como la que imposibilita pararse a comprender, no tan extensa como la que permite que las extrañezas dejen de serlo.

Ahora pretendo abrir una bitácora distinta. Tras veinte años vagando en países ajenos, no voy a necesitar pasaporte y apenas voy a zarpar de cada puerto. En el corazón del verano, cuando los pueblos cambian de alma, volveré a otro territorio; en realidad, a mis hijas. Solo saldré alguna vez a pisar un lugar cercano, si me apetece, y a comprar comida, como hacen los habitantes de mis estaciones. Las primeras horas del día haré los encargos que me permiten alimentarme y dedicaré el resto a lo demás. Traigo los cuadernos que he escrito en Hiroshima y convertirlos en libro es una de las empresas inaplazables; la otra es llenar nuevas libretas. Para eso solo tengo que sentir. Primero, oír a los demás; luego, escuchar mi silencio.

* * *

Caen los copos. Hoy no juegan: el aire se ha vuelto manso y son gordos. Abro la ventana para oler el frío y una voz escapa por la chimenea. Ayer hubo discusión, desacuerdo para pasar el rato.

—Pues a mí no me la van a hacer picar.

—No, pero las nuevas ya no pueden hacerlo así.

Carlos defiende que todas las fachadas ofrezcan su cara de piedra, en vez del blanco que encala algunas viviendas. Esther discrepa.

—A mí no me gusta, hacen las calles oscuras.

—A Ansó lo han nombrado uno de los pueblos más bonitos.

—Ansó es Ansó y esto es esto. La piedra no es más bonita, hace las casas oscuras.

La casa en la que se discutía, el café, es de piedra. Veo esa corteza desde mi ventana. Las tejas antiguas son negras y las nuevas, pizarra que brilla cuando llueve. Ahora todas resultan iguales, soportes invisibles del blanco. El sudor del invierno cae con gravedad, entregado a un destino, sin inmutarse cuando pasa ante el humo caliente.

Iba a salir a caminar, pero el viento se burló de mis planes y ya se ha hecho tarde. Hoy mis pasos han sido contados. Da igual. El monte de Fermín, el poeta, me hace marchar por la sierra.

Hemos subido andando hasta el castro

por la pared del monte, parándonos a ratos

para coger aliento. Con el resol, arriba,

entre las piedras, los acebos, la tarde detenida

y con nosotros, nada, las voces de los muertos,

las aves que, hacia el cielo, se perdían.

Piedras del monte, hermanas silvestres de las que hacen las casas. Donde se refugia la soledad, todo descansa. Basta una puerta que se cierra, al final de las escaleras, para recibirla. Soy el único habitante de este edificio y el de enfrente está ya vacío. Miro la oscuridad: telón que acoge.

Ha dejado de nevar. Mañana subiré por el camino de piedras.

* * *

Chirico trabajó en la caja de ahorros del pueblo durante años, hasta que la cerraron. Lo prejubilaron y, una vez a la semana, mandaban a alguien de Jaca a despachar. Ahora la abren una vez al mes. Hoy el interventor volante se ha incorporado a la tertulia de veinte minutos. Es joven y, para él, resultan divertidas estas excursiones que rompen los días. Por un instante han coincidido los dos hombres y he sentido un calambre, el que surge entre dos momentos de la historia. La historia no está hecha por momentos consecutivos, sino opuestos. O el hormigueo es solo imaginación.

Quien va una vez al mes a un lugar es copo en el monte. La nevada la forman los demás. Quienes viven a diario en esta tierra hablan, en torno al calor, de lo que hablaron ayer, pero añaden un par de noticias. Una se esperaba: llegó a diez bajo cero; la otra, no: parece que Julieta se casa. Pregunto por Julieta, a quien aún no conozco. Se ríen. No vive en el pueblo, ni siquiera en Jaca, habita en una telenovela.

Algunas veces me hablan de alguien a quien no he visto como si el hecho de llevar unas semanas aquí implicara el conocimiento. En ocasiones llevan razón, solo que aún no soy capaz de aparear cada persona con su nombre.

Se abre la puerta y entra un hombre joven. Le saludan y él se dirige a todas. Nos miramos, extrañados cada uno por el otro y por su aparente integración en un lugar que, con certeza, no es el suyo. Nos saludamos, pero no nos presentan y no decimos más. Cuando se va, me cuentan que viene de fuera, aunque lleva tiempo aquí. Es uno de los nuevos pobladores. Miro por la ventana: su perro busca entretenimiento en la placita y revuelve en el cubo, truccc, tracc.

Una pareja se instaló aquí, compró unas cabras y va a hacer queso a partir de la primavera. Conocía su aventura, no sus rostros. Carlos me habló de ellos el primer día, cuando me puso al corriente de los habitantes, de los que llevan muchos años y de los recién llegados. Me ofreció llamarlos, buscar una entrevista o una cita. Prefiero que las cosas, los encuentros, lleguen poco a poco, como la nieve va cubriendo la plaza. Si alguno no aparece en el camino, nada sucede. No quiero hacer inventarios, dar fe de los nombres. Solo aguardo.

El día que llegué también conocí a Ángel, el alcalde. Recién jubilado de una empresa de acondicionamiento de terrenos, pasa más tiempo en el bar de arriba. Delgado, con los ojos claros y agudos, el pelo blanco cortado a cepillo, me recordó a John Berger, de quien acababa de dejar en la mesa un par de libros de su trilogía De sus fatigas: Puerca tierra y Una vez en Europa. El autor explica que los relatos del primer volumen reflejan la vida tradicional de un pueblo de montaña, un lugar que podría existir en numerosos países. El segundo recoge «historias de amor cuyo fondo es la desaparición o ¨modernización¨ de ese mundo rural».

Le dije a Ángel que había visto un par de casas de turismo rural en el pueblo, pero nadie que las ocupara.

—Este lado de los Pirineos es el de la alpargata y la franela, no el del goretex.

Ángel y Carlos buscan, por un lado, actividades que puedan atraer visitantes a un lugar donde no hay pistas de esquí y, por otro, acoger vecinos: si la tarea de alguno, como la del guía de montaña que se convirtió en aragüesino acerca a los primeros, doblemente bien recibido.

Si deja de nevar me perderé por los caminos blancos.

Pasos mudos, entretenimiento en las tardes de los pueblos. Tenue como el aire que deja el pájaro tras sí.

Despojarse de lo que estorba y de lo accesorio. Probablemente todo lo accesorio se vuelva estorbo, pero nos hemos acostumbrado a vivir entre ello. Eliminarlo, dejar un blanco a nuestro alrededor, ser árboles en centellada se vuelve una aventura difícil, sospechosa para nosotros mismos. Desde niños nos convertimos en coleccionistas de amuletos que se cuelgan de nuestro yo y lo acolchan; como la nieve en el murete, nos privan del silencio.

* * *

Tres sonidos toman el instante en el que abro la ventana, guuuuu, rrrrrrrr, taaaaan. Perro, motosierra, campana. Los tres desaparecen. Se oye la nada. El silencio, que se había callado, vuelve a sentirse en paz con la vista. Es del color de la escarcha que cubre el horizonte. Lo veo de abajo arriba: tejados cubiertos, una ola de bruma adormecida, un monte manchado, el cielo cano.

Es domingo y no voy a ningún encuentro. Los veraneantes de fin de semana traen su perfume de urbe. A lo largo del invierno conoceré a algunos —en el café a deshora, en la calle, en una comida a la que Óscar me invita— y, aunque pueda relacionarme con parte de ellos, se salen de mi mundo porque meten ese otro del que me he alejado.

Muelo café y el aroma me regala una nube de gusto. Preparo una taza y escribo. Preparo otra, abro un libro.

Un hombre es rico con relación al número de cosas de las que puede prescindir.

Mucho antes de que numerosos pensadores abogaran por la simplificación de la vida frente al adorno y lo falso, Henry David Thoreau emprendió un arriesgado camino personal que le proporcionó tanto un encuentro consigo mismo como la incomprensión y el enfrentamiento con la sociedad, y alguna noche en el calabozo. Thoreau hizo del abandono de la rutina pública su tarea vital y se emboscó en la soledad a buscar lo esencial de la existencia. No protagonizó una inmersión en la naturaleza, sino una identificación con ella. Leído ahora, doscientos años después de su nacimiento, en un lugar y en un tiempo tan distintos, asombra su actualidad.

A cada hombre le corresponde la tarea de hacer su vida hasta el detalle, digna de ser contemplada en su hora más elevada y crítica. […] Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentándome solo a los hechos esenciales, y ver si podía aprender lo que la vida tenía que enseñar, no fuera que cuando estuviera por morir descubriera que no había vivido. No quería vivir nada que no fuera la vida, pues vivir es algo muy valioso […]. Quería vivir intensamente y extraer el meollo de la vida, vivir de manera tan dura y espartana como para apartar todo lo que no fuera la vida.

Thoreau nació en 1817 en Concord, una pequeña ciudad de Massachusetts, y en 1845 dejó la casa familiar y construyó una cabaña cerca de una laguna. El ferrocarril avanzaba y marcaba el ritmo con el que se ponían los cimientos de una potencia y, en gran medida, una futura forma de vida global. Un siglo después de aquella experiencia, el mundo salió de la guerra que lo ha hecho como es ahora.

Thoreau fue parte de ese movimiento norteamericano que se llamó trascendentalismo y que desconfiaba de las instituciones y los estamentos organizados, como la política y la religión, y buscaba lo mejor del ser humano en su individualidad, el ideal en Dios y la esencia de la vida en la naturaleza. Esa filosofía, o esa búsqueda, dio pensadores como Emerson, poetas como Walt Whitman y escritoras como Margaret Fuller. En la esquina de mi mesa duermen Hojas de hierba, del poeta, y Un verano en los lagos, de la autora.

Thoreau dejó escrito que Walden pretendía ser un texto medicinal, una ayuda para encontrar lo verdadero y la felicidad —ese sueño americano ahora universal— en cada día. Se me ocurre una broma: ahora que psicólogos y médicos con sed de celebridad publican libros de autoayuda, las editoriales podían meter, tras las cubiertas con sus firmas, capítulos de Walden.

Leer bien, es decir, leer verdaderos libros con un espíritu verdadero, es un noble ejercicio que atareará al lector mucho más que cualquier otro de los estimados por las costumbres de la época.

Leer bien. Muchas de las historias que los medios nos proponen son repetidas. Nadie puede saber si su libro es bueno o malo, tal vez ninguno lo sea del todo, pero quien lo ha escrito sabe la sinceridad con que lo hizo. Recelo de los libros que se anuncian como imprescindibles o necesarios: nada de eso existe. No confío en los profetas ni en los farsantes, aunque me fascinen los impostores y los charlatanes de feria. Tampoco creo en Dios. Dejé de hacerlo en la adolescencia.

El trascendentalismo fue una adolescencia —el tiempo de la crítica y la exploración— de los Estados Unidos de América. Su origen es filosófico y, también, religioso, como efluvio del pentecostalismo unicitario. Mi noción de lo divino no concuerda con la suya, pero su peregrinación espiritual, su canto a la contemplación, su idea de que el ser humano puede alcanzar una comunión con el principio creador si se encuentra inmerso en la naturaleza, su percepción de una lluvia divina en todos los seres, me acercan a ese pensamiento. Pues creo que todo tiene alma.

Todo el placer en dos miradas. La primera, a unos centímetros de los ojos, conocida y diferente: los lunares blancos que se lanzan por el tobogán del viento. La segunda, sobre la mesa: tocar la memoria —unos cuadernos— y volverla presente. Mi manuscrito avanza:

En Hiroshima todo estuvo muerto, las plantas, los animales, los niños, los viejos, las flores, el futuro… pero todo resucitó y resurgió con mayor intensidad. No fue fácil; los ríos, por donde siempre había discurrido la vida, estaban llenos de cadáveres. Todo, por pequeño que fuera, era vida, algo que respetar.

La luz aumenta y unas sombras débiles se tumban en el cuaderno. Vuelvo al primer placer. El sol acaba de horadar una claraboya en el manto de acero. Ayer fui a la tienda de Julia y tengo aceite, ajo, acelgas, patatas y alcachofas. Voy a preparar una cena rica. Voy a abrir una botella de vino que compré de camino cuando vine. Voy a celebrar el día.

* * *

Un perro retoza. Sus movimientos resultan forzados, no tiene miembros preparados para hozar entre algodón de cristal. Mueve la cabeza, olfatea, se sorprende, se asusta, se irrita.

De madrugada piso sus huellas, ya rígidas. El hielo brilla en los adoquines. Ostentación vana: mañana será nada. Aunque es eso, su brevedad, lo que lo vuelve bello.

Subo a la parte alta del pueblo y, lejos de la claridad de las farolas, ando a sorbos. Más arriba de las montañas hay estrellas. La primera verbena celeste desde que llegué. Cada noche se quedaban agazapadas en su madriguera, tapadas por la manta del invierno.

Desciendo a los pies de Aragüés. Cuando cejan los ladridos del perro triste nace el silencio. Con nadie hablé hoy ni los últimos días, ensimismado en búsquedas fútiles: imaginar la formación de los Pirineos por los brochazos de estratos, perseguir robles, escuchar el río Osia en tramos diferentes. Su cauce entona a todas horas una canción de piedras, roarrr, rurrur, roar; solo cambia el tono cuando le llega agua de las lluvias o un deshielo. Su rumor se pega tanto al silencio que le hace la segunda voz. No es la calma lo que me da miedo esta noche, sino el temor infantil: que venga el jabalí en la oscuridad, que una piedra invisible me derribe.

El silencio, un estado de la naturaleza, se vuelve tan real que se convierte, al tiempo, en cualidad y habitáculo de quien lo percibe.

Vuelvo a casa muy tarde y me levanto para oír amanecer. Cuando el primer sorbo del café me da un escalofrío, pienso en volver a la cama, pero es grata la conmoción y hermoso el parto de la mañana. Puedo oler el frío tras el cristal, ver su rostro en el aliento que rapta de la taza.

Una vez que el silencio se ha hecho parte de quien lo habita, ni el ruido puede destruirlo. Eso no significa que todo el tiempo lo reciba como a amigo. Eso aún no lo sé, lo experimentaré más adelante.

* * *

—¿Te aburres? —Me pregunta Charo.

Cómo iba a hacerlo. Tengo tantas tareas pendientes y preciosas. Leer, cocinar, mirar por la ventana, ver rostros, oír al Osia, caminar en la noche, escribir, subir montañas. Cómo iba a hacerlo. Llevo semanas en el pueblo del invierno, soles que pasan despacio y siento que tengo poco tiempo.

¿Es traición no echar de menos? Los amigos se sustituyen en el viaje, aunque los que lo son se encuentran a la vuelta. Algunos vendrán cualquier día, a esta estación o a otra. Una docena de libros, otras conversaciones: eso es suficiente en el camino. No me aburro, no echo de menos salvo la memoria de mis hijas.

—Y tú, ¿cómo te hiciste médica de pueblo?

—¿Sabes?, nunca lo pensé y ya llevo aquí diecisiete años. Trabajaba en el hospital de Zaragoza y una amiga me apuntó a una oposición, me presenté y aprobé. Iba a rechazarlo, salió Aragüés y vine a verlo: en esta plaza vi a una mujer y hablé con ella. Era Marité, y todo me dio buena sensación. Volví a Zaragoza y acepté.

Desde aquel día, Aragüés ha dejado de tener consulta diaria. Charo viene esas dos mañanas y el resto del tiempo trabaja en un centro de salud.