Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Letrame Grupo Editorial

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

Son los tiempos de la revolución del 9 de abril de 1948 en Colombia. En medio del peligro, un sacerdote camina un penoso trayecto a una región y un pueblo desconocidos para él; su misión: el sencillo y temporal reemplazo de un párroco. Pero en el escaso tiempo que permanece allí junto con el párroco, se ve sumergido en el dolor de una población que, además de la violencia causada por el flagelo político del momento, es también abatida por las rencillas entre comarcas familiares. El odio, la venganza y los duelos a pistola son la orden del diario vivir. Ahora, de alguna manera, su misión será revertir el odio y la venganza, transformarlos en perdón y reconciliación. Así, desde su llegada, los dos presbíteros, sin saber cómo lograrlo, se dan a la monumental tarea de establecer la paz entre su feligresía. Sería fácil imaginar qué harían y qué posibilidades tendrían de lograrlo. Sin embargo, a tan colosal faena, se une la prodigiosa intervención de un niño, quien, asistido por un misterioso individuo, guía a estos clérigos. ¿Qué misteriosos sucesos ocurren y quién es ese ser que solo es visible para el pequeñín? ¿Cuál será el desenlace y ejemplo para el resto de una nación en la que jamás ha cesado la violencia?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 123

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

CRÉDITOS

© Derechos de edición reservados.

Letrame Editorial.

www.Letrame.com

© Ciro Alfonso Duarte

Diseño de edición: Letrame Editorial.

Maquetación: Juan Muñoz

Diseño de portada: Rubén García

Supervisión de corrección: Ana Castañeda

ISBN: 978-84-1114-112-3

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación, en Internet o de fotocopia, sin permiso previo del editor o del autor.

Letrame Editorial no tiene por qué estar de acuerdo con las opiniones del autor o con el texto de la publicación, recordando siempre que la obra que tiene en sus manos puede ser una novela de ficción o un ensayo en el que el autor haga valoraciones personales y subjetivas.

«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».

.

Al Espíritu Santo, fuente de luz y sabiduría.

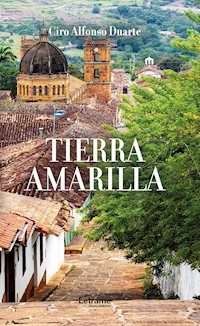

A mis paisanos «Patiamarillos» y a Barichara,

tierra de comuneros y patrimonio de la humanidad (Unesco).

Tierra amarilla

El sol andino arreciaba y sus pies, adoloridos por el trecho recorrido, ya se sentían hinchados y pesados. La gruesa sotana y el bonete, ambos de color negro, impedían disipar el calor de su cuerpo, pero aquel sacerdote no tenía otro remedio más que llevarlos puestos; era la indumentaria de rigor y única vestimenta autorizada por la Iglesia católica para la vida cotidiana. Había partido a las cuatro de la madrugada de un lunes, desde la ciudad de San Gil, donde lo había dejado la «chiva», como se le llamaba al bus de transporte, que lo trajo desde Bogotá el día anterior. Su destino era Barichara, y su misión: reemplazar temporalmente al párroco actual que, según una decisión de la diócesis, debía viajar a Roma para realizar estudios por un corto tiempo.

El viaje a Barichara, pequeña población al occidente de San Gil, situada en la vertiente occidental de la cordillera oriental de los andes colombianos, sería de unos veintidós kilómetros. La montaña en el trayecto, aunque de terreno elevado y escasa vegetación, le ofrecía un paisaje adornado por el colorido rojizo y amarillo de la tierra arcillosa. El clérigo llevaba en su bolso de viaje —que siempre lo acompañaba a todas partes— un cáliz, un pomito con unas pocas hostias, un frasquito con vino de consagrar y otro con agua bendita. Traía consigo el resto de sus pertenencias en un maletín de cuero negro, un poco ajado por el uso que le dio el familiar que se lo regaló la tarde antes de salir de Bogotá.

Y pronto las colinas cobraron su ascenso con un jadeante paso. Por no estar acostumbrado a caminar largos trechos a pie, el trayecto se hacía cada vez más penoso. En la región andina de entonces el mejor camino no pasaba de ser una carretera vehicular, sin asfalto, deteriorada, con tantos huecos y piedras que le hacía casi imposible a un pasajero vehicular dormirse en el trayecto, a menos que estuviera demasiado cansado o borracho. Los medios de transporte se negaron a llevarlo alegando que los «chusmeros» —como se les señalaba a los fanáticos revolucionarios de cualquier bando político— estaban poniendo tachuelas en la carretera. Por entonces, casi nadie transitaba por esa vía, y menos personas solas, dado el peligro del momento que vivía el país.

Era el año de 1950 y casi dos años antes habían asesinado a Jorge Eliecer Gaitán, un caudillo electoral, mientras daba un discurso de su campaña política en una plaza pública en Bogotá. «El Bogotazo», como se le llamó al incidente, había empezado como una contienda en el régimen, en tiempo de elecciones presidenciales, y se había convertido en una guerra por el poder entre liberales y conservadores. La vida política del país había sido dominada por esos dos partidos desde mediados de los años mil ochocientos. La rivalidad del pensamiento y filosofías entre ellos se hizo intolerable para la paz del pueblo, y un lastre para el progreso económico, con mayor severidad en lo que corría del siglo. El caos producido por el Bogotazo dio lugar a la persecución y los asesinatos, los cuales eran perpetrados con impunidad por ambos bandos.

Por entonces, la vivienda rural del campesino era la llamada comúnmente choza de «bareque», la cual estaba construida con paredes de caña o «cañabrava», barro y techo de paja. La violencia llegaba a las veredas en medio de la noche. Algunas familias debían huir al monte y dejar atrás sus hogares y sus pertenencias en llamas porque alguien del «partido contrario» les prendía fuego; los incendios se podían ver como puntos luminosos desde Barichara. En ocasiones se oía hablar de algún muerto que amanecía tirado en la carretera, víctima de los chusmeros.

En el ejercicio de la vida civil, la fe y el fervor religioso habían sido reemplazados por el fanatismo político, alimentado por la ignorancia del pueblo mismo. Para colmo, unos cuantos sacerdotes, en diferentes partes del país, utilizaban el púlpito para lanzar indirectas de tono político, en contra de uno u otro partido, y esto había puesto al resto de los sacerdotes y la Iglesia en riesgo.

El gobierno eclesiástico, a nivel pueblerino, lo formaban una parroquia, con su casa cural, y una iglesia —católica, por supuesto—; y, como aún lo es, estaba encabezado por un párroco, o misionero, de la diócesis inmediata, la cual obedecía a la arquidiócesis, establecida en la capital del país y esta, a su vez, obedecía a la Santa Sede. Colombia, al igual que la mayoría de las naciones andinas, era prácticamente un cien por ciento católica desde sus comienzos. Las pocas personas que se instruían en el protestantismo eran marginadas por el resto de la población e incluso, en ocasiones, hasta perseguidas por algunos ministros de la Iglesia Católica y/o de convicción religiosa intolerante. El temor a la excomunión le daba al sacerdote un poder casi plenipotenciario, lo cual le procuraba éxito en asuntos donde el alcalde había fracasado.

Barichara es un pueblo colonial, como tantos otros que los españoles fundaron a lo largo de la cordillera y que, entre otras cosas, se caracteriza por el estilo y construcción de sus casas y las costumbres de sus gentes. La estructura arquitectónica de Barichara, igual que muchos otros pueblos de Colombia, se creó al estilo de las villas españolas, utilizando los materiales a mano y de sus alrededores. Las viviendas, hechas con paredes de tapia pisada (tierra compactada dentro de maquetas de madera), proporcionan habitaciones térmicas: frescas durante el día y abrigadas durante la noche.

En el Barichara de entonces, de unas trescientas casas y unos mil habitantes, mucha de su población trabajaba en el campo vecinal. De noche, la luz mortecina de las velas de cera y lámparas de petróleo apenas alumbraba el interior de las casas, y parte de su luz se asomaba por entre las ventanas y rendijas de las puertas. En la vida del transitar impasible, la existencia de las poblaciones pequeñas era monótona. Pero, en medio de la violencia política e interfamiliar en la región, la gente de Barichara desarrolló una pasión febril por informarse. La afinidad provincial de su gente avivaba el interés por la novedad y, así, «todo el mundo» conocía y se interesaba por la vida de «todo el mundo». Entre semana las calles se veían normalmente deshabitadas; no así en los fines de semana.

En el campo, en tan árido suelo, la labor era ardua para un labrador o artesano. Era usual ver a una pobre viuda, anciana, bajar al pueblo un fin de semana, con el producto de varios días de trabajo: unas pocas ollas de barro cocido, cargadas a sus espaldas, en una mochila sostenida de su cabeza por una correa, al tiempo que tejía un sombrero de paja y rezaba sus oraciones mientras caminaba. Así, la resiliencia y la fe de una humilde alfarera lograba sobreponerse a la precariedad de sus recursos y arrancarle a esa arcillosa tierra una mísera subsistencia.

En los sábados y los domingos, la población de las veredas cercanas atiborraba la plaza principal para abastecerse de víveres. Los mercaderes locales y los que venían de otros pueblos sentaban sus puestos de expendio en cualquier sitio que encontraran libre, incluso sobre tapetes en los andenes de la plaza. Las legumbres de las veredas cercanas se diferenciaban de las traídas de regiones lejanas porque las primeras tenían tierra amarilla pegada a sus raíces y en los pies del campesino que las vendía. Cualesquiera que fueran las necesidades, allí se podía comprar desde carne hasta juguetes. Los campesinos venían temprano a misa, compraban sus abastos, que ponían al lomo de un buey o una mula, y luego dedicaban el resto de la tarde a tomar cerveza y socializar con sus parientes o amigos.

Entre los vendedores que venían de otros pueblos se distinguían los «culebreros», llamados así porque, para llamar la atención y atraer público a su alrededor, exhibían botellas llenas de lombrices y otros parásitos que habían sido defecados por seres humanos. Luego de exhibir tales botellas, abrían un cajón que contenía una serpiente —normalmente una boa— o cualquier animal exótico nunca antes visto en el pueblo; a falta de un animal, traían consigo a una persona de aspecto «raro» para la gente del lugar, regularmente un hombre de la raza negra. Era gracioso ver a algunos niños que, disimuladamente, pasaban sus dedos por la piel del negro para ver si era pintado. Las ventas de los culebreros eran un entretenimiento teatral gratuito porque, además, anunciaban sus productos por medio de una retahíla dicharachera, memorizada y graciosa. Los culebreros comúnmente vendían cafiaspirina, purgantes, reconstituyentes, pomadas —supuestamente elaborados a base de grasa de culebra— y algún remedio o panacea que prácticamente «curaba» todo. Sus ventas promocionales empezaban con un purgante, y progresivamente mejoraban el precio a medida que le agregaban otros productos.

Igualmente, los vendedores de artículos cosméticos, de aseo personal y embellecimiento del cabello y la piel, ofrecían el Tricófero de Barry, el jabón Reuter y el Agua de Murray & Laman. También brindaban las Píldoras de Vida del Doctor Ross, las cuales, según ellos, mantenían a la mujer joven y lozana. Las ventas de cierta cuantía otorgaban una «ñapa»; era un regalo que normalmente consistía en un Almanaque Bristol o un Almanaque de la Cabaña, ambos diseñados con información sobre temas de la agricultura, la pesca, las fases lunares a lo largo del año, y alguna anécdota jocosa, repartida en actos teatrales, a lo largo de la lectura.

A las tres de la tarde el mercado había terminado: los vendedores y carniceros se habían ido y solo quedaba una veintena de personas sentadas en las bancas. Las bestias de carga se quedaban largas horas amarradas a los árboles del parque; sus dueños, en las tiendas y cantinas, permanecían tomando cerveza, al son de canciones y rancheras populares. Eran esas tardes de borrachera las que ocasionalmente terminaban en peleas a muerte, entre algún par de camorristas, por cualquier motivo pendiente u ofensa del momento. El fondo musical en las cantinas llenaba el ambiente con melodía triste y lírica de despecho, cargada de funesto presagio. En plena calle, no era raro que grandes y chicos presenciaran los duelos a tiros o a cuchilladas. Fue ese belicoso ambiente el que quebró la inocencia de los niños que lo presenciaron. Fue el trauma causado por los efectos de tales experiencias lo que, en muchos de ellos, afortunadamente, inculcó una mentalidad de repudio hacia la violencia, dando como resultado una catarsis cultural y futuras generaciones con carácter pacifista.

El sacerdote había empezado a paso lento el camino en la oscuridad de la madrugada y no encontraba un caminante que lo acompañara. Para darse ánimo, y quizá para ahuyentar el temor, decidió «escoltarse» a sí mismo, rezando en voz alta. Pronto vio salir el sol sobre la peña. Al rato, la mañana todavía estaba fría, pero pronto la caminata, la sotana y el sol hicieron su efecto, y empezó a transpirar copiosamente; el sudor salitre de su frente bajaba a chorros.

Eran como las siete de la mañana cuando finalmente alcanzó la cuesta más alta del camino. Alguien le había dicho que aquel sitio se llamaba El Guayabal y que, una vez allí, estaría a la mitad del camino hasta Barichara. Paró un momento en la planicie de la cima y vio venir lo que parecía ser una columna. Era un remolino de polvo amarillo sobre la carretera en dirección a él; se cubrió el rostro con su bonete, y el pequeño ciclón pasó girando por encima de él y sobre la vía. Al terminar de sacudirse la tierra de sus hombros, divisó, a corta distancia y hacia la izquierda, una casona y una fábrica de teja al lado de esta. Decidió entrar allí para pedir agua. El tejar estaba en plena actividad. Bajo el gran techo, sostenido por columnas y sin paredes, una yunta de caballos y el arriero caminaban en círculo, pisando tierra arcillosa a la que, de tanto en tanto, rociaban agua y un polvillo blanco. Afuera, otros dos hombres, usando maquetas, moldeaban tejas y ladrillo, los cuales ponían a secar al sol sobre grandes tablones.

—¡Buenos días, hijos míos! —saludó el clérigo.

—Buenos días, padre —respondieron los trabajadores mientras se quitaban el sombrero, agachando la cabeza en una venia respetuosa.

De inmediato, suspendieron sus labores y se dedicaron a atender la tan inesperada visita.

—¿Qué le trae por aquí, padre? —preguntaron sorprendidos.

—Seré el párroco de Barichara —contestó— por un corto tiempo, para que el párroco principal atienda algunos asuntos.

Al verlo acalorado y sudoroso, una señora, quizá la esposa de uno de los obreros, le trajo agua, y el padre la apuró con tanto gusto que le trajeron otra taza de inmediato. Después de unos momentos y una breve conversación, en la que agradeció el agua, les dio la bendición y se despidió, pero, a un par de pasos, se volteó hacia ellos.

—¿Por qué le echan harina a la tierra? —preguntó extrañado el padre.

Los interpelados se miraron entre sí, y de pronto soltaron la risa.

—¡No, padre, es cal! —respondió el arriero, un tanto avergonzado por haberse reído—; es la cal que sacamos de la piedra quemada en el horno, donde también cocinamos la teja y el ladrillo.

El sacerdote, aceptando su ignorancia en el tema, soltó la carcajada y los dejó riendo. Regresó a la carretera y continuó su camino.

Al poco rato, vio a la distancia, detrás de él, la figura de un hombre en traje blanco y cubierto por una luz lechosa. Asumió que se trataba del efecto del calor y el sudor en sus ojos o, si bien, el comienzo de cataratas, pese a sus escasos treinta y cinco años de edad.

Descansó unos minutos y luego empezó el descenso, a paso largo, pero deseoso de que la persona que vio antes lo alcanzara. Fijó la mirada al frente y vio la figura blanca, a la distancia. «¡Qué raro, jamás pasó por mi lado!», pensó para sí.

Minutos más tarde, oyó lo que le pareció ser disparos de arma de fuego. Lo que acababa de oír le intrigó y le preocupó que alguien pudiera estar en peligro de muerte, pero, pensando en su deber de ministro, apresuró el paso.