9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Die Magische Bibliothek-Reihe

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Die Bibliothek von Alexandria ist die mächtigste Organisation der Welt. In jeder Stadt gibt es eine Zweigstelle, und die Bibliothekare sind einflussreiche Männer und Frauen, die über das Wissen der Menschheit herrschen. Der private Besitz von Büchern ist strengstens verboten. Jess Brightwell liebt Bücher, auch wenn er nur illegal mit ihnen zu tun hat. Er stammt aus einer Schmugglerfamilie, die Bücher auf dem Schwarzmarkt verkauft. Jess' Leben ändert sich von Grund auf, als sein Vater ihn als Spion in den Orden der Bibliothekare eingeschleust. Jess reist nach Alexandria, um in der Großen Bibliothek seine Ausbildung zu machen. Dort kommt er einer gewaltigen Verschwörung auf die Spur – und stellt fest, dass den Großmeistern der Bibliothek ein einzelnes Buch mehr wert ist als ein Menschenleben ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 600

Ähnliche

Das Buch

London, 2025. Die Bibliothek von Alexandria ist die mächtigste Organisation der Welt. In jeder Stadt gibt es eine Zweigstelle, der private Besitz von Büchern ist strengstens verboten. Jeder kann sich Bücher ausleihen – doch die Bibliothekare entscheiden, wer was lesen darf. Jess Brightwell liebt Bücher, auch wenn er nur illegal mit ihnen zu tun hat: Er stammt aus einer Schmugglerfamilie, die Bücher auf dem Schwarzmarkt verkauft, vor allem an sogenannte Bücherfresser, die sich von Wörtern, Tinte und Papier ernähren. Als Jess’ Vater, nach außen hin ein respektabler Geschäftsmann, beschließt, ihn als Spion in die Große Bibliothek in Alexandria einzuschleusen, beginnt für Jess das Abenteuer seines Lebens. Doch die Große Bibliothek gibt ihre Geheimnisse nicht so einfach preis, und schnell muss Jess feststellen, dass den Großmeistern der Bibliothek ein einzelnes Buch mehr wert ist als ein Menschenleben …

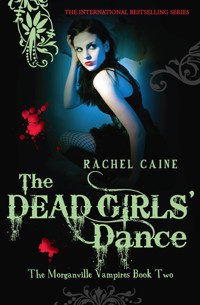

Die Autorin

Rachel Caine, New York Times- und internationale Bestsellerautorin, hat bereits als Buchhalterin, professionelle Musikerin und Schadensermittlerin gearbeitet, und war Geschäftsführerin in einem großen Unternehmen, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete und mit zahlreichen Fantasy- und Mysteryserien große Erfolge feierte. Sie lebte mit ihrem Mann, dem Künstler R. Cat Conrad, in Texas. Rachel Caine verstarb 2020.

RACHEL CAINE

DIE MAGISCHE BIBLIOTHEK

Roman

Aus dem Amerikanischenvon Beate Brammertz

Titel der Originalausgabe:

THEGREATLIBRARY – INKANDBONE

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Deutsche Erstausgabe 05/2023

Redaktion: Sabine Kranzow

Copyright © 2015 by Rachel Caine LLC

Copyright © 2023 dieser Ausgabe und der Übersetzungby Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: Das Illustrat, München,unter Verwendung des Originalmotivs

Cover design by Katie Anderson

Satz: Schaber Datentechnik, Austria

ISBN: 978-3-641-27796-3V001

Für Carrie Ryan und Kami Garcia.

Dieses Buch ist für euch, meine Freundinnen.

Ephemera

Text eines historischen Briefs, dessen Original in der Großen Bibliothek von Alexandria unter Glas verwahrt wird und zum Höchsten Kanon des Kodex gehört.

Vom Schreiber des Pharaos Ptolemaios II. an seinen herausragenden Diener Kallimachos, Archivar der Großen Bibliothek, im dritten Jahre seiner glorreichen Regentschaft:

Der Große König Ptolemaios, das Licht Ägyptens, hat über Euren Rat nachgedacht, Kopien der bedeutendsten Werke der Bibliothek anfertigen zu lassen und sie in Tochterbibliotheken, hinfort Serapeum genannt, aufzubewahren, um sie allen Menschen zur geistigen Bereicherung zugänglich zu machen. Der Pharao, dessen göttliche Weisheit endlos wie der Nil ist, stimmt Eurem Vorschlag zu.

Ihr sollt mithin den Bestand der Großen Bibliothek prüfen und eine Liste aller dort verfügbaren Werke erstellen, die sodann bis in alle Ewigkeit als Schatzkammer des Wissens und Universalbibliothek der Welt dienen möge.

Ihr sollt hierauf den Vorsteher der Bibliothek konsultieren, um getreue Abschriften der Texte zu erstellen, die für den Einsatz im Serapeum geeignet scheinen, wobei nur erbauliche Werke und Lehrschriften ausgewählt werden dürfen.

Auf diese Weise werden wir das Wissen bewahren, das wir seit uralten Zeiten gesammelt haben, und es in Zukunft für all jene erhalten, die nach uns kommen.

Unserem Pharao sind auch Eure Worte bezüglich des unbegleiteten Einlasses des weiblichen Geschlechts an diesen heiligen Ort, das Serapeum, zu Ohren gekommen, und in seiner göttlichen Weisheit lehnt er diesen Vorschlag ab, denn Frauen bedürfen der Unterweisung des gebildeteren männlichen Geistes, damit sie die Reichtümer, die unsere Bibliothek zu bieten hat, nicht falsch interpretieren. Denn eine Perversion von Wissen ist gewiss schlimmer als ein Mangel daran.

Unser Pharao und die Götter werden dieser großartigen Arbeit ewiges Wohlwollen und Schutz gewähren.

Handschriftliche Anmerkung auf dem Brief, in der Schrift des Kallimachos:

Seine göttliche Weisheit kann mich mal. Durch eine solche Ignoranz benachteiligen wir die Hälfte der Welt und legen ihr unnötig Steine in den Weg, und das werde ich nicht zulassen. Frauen dürfen im Serapeum studieren, wenn das ihr Wunsch ist. Soll er mich doch hinrichten, wenn er will, aber ich habe schon genügend kluge Köpfe gesehen, die in dieser Welt verkümmern. Ich habe eine Tochter.

Meine Tochter wird Bildung erlangen.

Prolog

Sechs Jahre zuvor

Halt still und hör auf, dich zu wehren«, sagte sein Vater und verpasste ihm eine so schallende Ohrfeige, dass ein roter Handabdruck zurückblieb. Jess erstarrte. Er hatte nicht herumzappeln wollen, aber der Beutel, der auf seiner nackten Brust festgeschnallt war, fühlte sich heiß und gefährlich an, wie ein Tier, das sich jederzeit gegen ihn wenden und zubeißen könnte.

Er spähte zu seinem Vater empor, während dieser den Gurt festzog. Sobald er so fest saß, dass das Leder dem Jungen fast den Atem raubte, schleuderte der Mann seinem Sohn ein schmutziges, altes Hemd zu.

Jess hatte das hier schon oft genug über sich ergehen lassen, und obwohl es ihm immer noch Angst einflößte, war es ihm nicht mehr fremd. Doch diesmal fühlte sich der Botengang anders an. Den Grund kannte Jess nicht, er spürte nur, dass sein Vater angespannter als üblich schien.

Und so fragte er zögerlich: »Dad … gibt es da was, das ich wissen sollte?«

»Es spielt nicht die geringste Rolle, was du weißt. Sollte die Garda das Buch in die Finger bekommen, wirst du hängen … wenn du Glück hast. Wenn ich dich nicht zuerst erwische. Du kennst die Strecke. Lauf geradewegs und schnell wie der Blitz, und ich rate dir, lieber zu sterben, als das Buch jemandem zu überlassen, der nicht dafür bezahlt hat.«

Callum Brightwell beäugte kritisch die dünne Gestalt seines Sohns, dann riss er eine Weste aus einer Schublade und zog sie dem Jungen unsanft über das Hemd. Sie besaß nur einen einzigen Knopf. Umständlich machte Jess ihn zu. Die Weste war ihm viel zu groß, was Sinn und Zweck war: ein besseres Versteck für den Holster.

Brightwell nickte zufrieden und trat einen Schritt zurück. Er war ein eher kleiner Mann von gedrungener Statur aufgrund von Mangelernährung in seiner Jugend, doch heutzutage war er teuer gekleidet in einer leuchtend gelben Seidenweste und einer Hose aus feinem Zwirn. »Das sieht gut aus«, sagte er zu Jess. »Vergiss nicht, bei den Flitzern zu bleiben. Trenn dich nur von ihnen, wenn die Garda euch eine Falle stellt. Und selbst dann hältst du dich an die besprochene Route.«

Jess nickte nachdrücklich mit dem Kopf. Er kannte die Route. Er kannte alle Routen, sämtliche Wege, die seine Familie im gesamten Londoner Stadtgebiet gegen Konkurrenten verteidigte. Seine Ausbildung hatte begonnen, sobald er alt genug war, um zu gehen, seine Hand in der seines Vaters, und dann später mit seinem älteren Bruder Liam, dem er auf Schritt und Tritt nachgetrottet war.

Liam war jetzt tot. Mit siebzehn von der Londoner Garda wegen Bücherschmuggel festgenommen. Seine Familie war nicht für ihn in die Bresche gesprungen, um ihn aus dem Gefängnis zu holen. Er hatte das Familiengeheimnis bewahrt und bis zum bitteren Ende geschwiegen.

Und zur Belohnung für seine Loyalität hatte die Stadt London ihn in eine namenlose Grube geworfen, zusammen mit anderen Kriminellen, deren Identität nicht festgestellt werden konnte. Liam war siebzehn gewesen, und Jess war jetzt zehn und hatte keine Ahnung, wie er dieser Legende jemals gerecht werden sollte.

»Dad …« Mit seinem Einwand riskierte er eine weitere Ohrfeige oder noch Schlimmeres, aber er holte tief Atem und sagte: »Heute ist ein schlechter Tag fürs Schmuggeln, das hast du selbst gesagt. Die Garda ist mit einem Großaufgebot dort draußen im Einsatz. Warum kann es nicht warten?«

Callum Brightwell blickte über den Kopf seines Sohns zur massiven Wand des Lagerhauses. Dies hier war eines von vielen Verstecken, in denen er seine kostbaren Raritäten aufbewahrte, und natürlich auch die seltensten Schätze von allem: Bücher. Echte, originale Bücher, Regale und Kisten voll. Callum Brightwell war ein wohlhabender, kluger Mann, doch in diesem Moment, als das Licht durch ein hohes Stabkreuzfenster harsch auf ihn fiel, wirkte er doppelt so alt wie sonst.

»Bring es einfach hinter dich. Ich erwarte dich in zwei Stunden zurück. Verspäte dich nicht, oder ich hole den Stock.« Unvermittelt zog sein Vater ein finsteres Gesicht. »Solltest du deinen nichtsnutzigen Bruder sehen, richte ihm aus, dass ich auf ihn warte und es ihm höllisch leidtun wird. Er ist heute als Flitzer dran.«

Obwohl Jess und Brendan als eineiige Zwillinge geboren worden waren, hätten sie von ihrem Wesen her nicht unterschiedlicher sein können. Jess war mutig, Brendan eher schüchtern. Jess war unabhängig und ruhig, Brendan neigte zu Gewaltausbrüchen.

Jess war ein Sprinter. Brendan … ein Ränkeschmieder.

Jess wusste genau, wo Brendan in diesem Moment steckte. Er konnte ihn in seinem Versteck sehen, auf dem schmalen Steg hoch oben im Gebälk, die Hände um eine alte Leiter geschlungen, die zum Dach führte. Brendan hatte sie still beobachtet, wie er es häufig tat. Er liebte die Höhe, weit weg von dort, wo ihn ihr Dad in die Finger bekommen konnte, und er vermied es so gut es ging, sich als Sprinter in Gefahr zu bringen.

»Wenn ich ihn sehe, richte ich es ihm aus«, sagte Jess und starrte seinem Bruder direkt ins Gesicht. Komm runter, du kleiner Mistkerl. Brendan antwortete ihm, indem er lautlos die Leiter noch weiter in die Dunkelheit hinaufkletterte. Er hatte herausgefunden, was er wissen wollte, nämlich dass Jess heute die kostbare Beute ausliefern sollte. Und wie er Brendan kannte, hatte dieser längst entschieden, dass seine Haut mehr wert war, als einfach nur als Lockvogel für seinen Bruder zu dienen.

»Nun?«, sagte sein Vater mit scharfer Stimme. »Worauf wartest du noch, auf einen Kuss von deiner Mutter? Raus mit dir!«

Er schubste Jess in Richtung der massiven, mit Eisenbeschlägen verstärkten Tür des Lagerhauses, die von drei schweigsamen Männern geöffnet wurde. Jess kannte sie nicht und versuchte nicht einmal, sich ihre Namen zu merken, da sie in diesem Metier nur selten alt wurden. Er zögerte und holte hastig tief Atem, um sich innerlich vorzubereiten. In der Ferne erspähte er die Meute an Flitzern, die ihre Plätze in dem Gässchen auf der anderen Straßenseite eingenommen hatten. Kinder in seinem Alter und jünger, alle bereit, ihre festgelegten Routen abzulaufen.

Sie warteten nur auf ihn.

Jess stieß ein wildes Kriegsgeschrei aus und sprintete los. Die anderen Flitzer stimmten in sein Johlen ein, dünne Arme schwangen vor und zurück, Knie wurden in die Höhe gerissen, während die Kinder zwischen erschrockenen Fußgängern in Alltagskleidung hindurchhuschten. Einige von ihnen schossen auf die Straße, was ein gefährliches Unterfangen war. Sie schlängelten sich zwischen Dampfwagen hindurch und ignorierten die wütenden Rufe der Fahrer. Die Flitzer formierten sich an der nächsten Ecke zu einem Mob aus gut zwölf Kindern, und Jess mischte sich für den ersten Teil des Weges unter sie. In der Gruppe war er sicherer, während die Gegend immer sauberer und die Kleidung der Passanten immer eleganter wurde. Es ging vier lange Blocks aus Wohnhäusern und Geschäften entlang, dann in eine Rechtskurve an einem Pub vorbei, das bereits zu so früher Morgenstunde gut besucht war. Es lief wie geschmiert, bis ein finster aussehender Mann aus einem Gemüseladen trat und ein Mädchen aus ihrer Gruppe an den langen Haaren packte. Sie war ein zu leichtes Opfer gewesen – die meisten Mädchen banden sich das Haar zu einem Knoten zusammen oder rasierten es raspelkurz.

Jess musste den Drang niederkämpfen, langsamer zu werden und ihr zu Hilfe zu eilen.

Das Mädchen wehrte sich kreischend, aber der Hüne rang sie auf den Bürgersteig nieder und riss ihr den Arm hinter den Rücken. »Garda! Garda! Flitzer-Alarm!«

Jetzt waren sie aufgeflogen. Es gab immer einen wichtigtuerischen Gutmenschen, der sich einmischen musste, wie Jess’ Vater stets zu sagen pflegte. Das war der Grund, weshalb er die Flitzer im Rudel schickte, die meisten mit wertlosem Plunder in ihrem Gurtzeug. Die Garda landete nur selten einen Treffer, aber wenn sie doch einmal Glück hatte, bezahlte sie jeden Informanten fürstlich, der sie auf die Spur von Schmugglern führte.

Passanten drehten sich um, in ihren Augen die Hoffnung auf einen Batzen Geld, und Jess senkte den Kopf und rannte stur weiter.

Die Flitzer schlugen Haken, trennten sich und sammelten sich dann wieder wie ein Schwarm Vögel. Einige hatten Messer dabei und benutzten sie auch, wenn sie geschnappt wurden. Es war riskant, sehr riskant sogar, denn wenn ein Kind mit einem blutigen Messer geschnappt wurde, war ihm der Galgen sicher, egal, ob es seinem Angreifer eine Fleischwunde oder eine tödliche Verletzung beigebracht hatte. Der Junge an Jess’ linker Seite – zu groß, um als Sprinter zu fungieren, auch wenn er wohl jünger als er selbst war – steuerte direkt in eine Wand aus entgegenkommenden Betrunkenen zu. Er hatte ein Messer gezückt und holte aus; Jess sah einen hellen Blutstrahl, der im Halbkreis durch die Luft spritzte, und wagte dann keinen weiteren Blick zurück.

Das durfte er nicht. Er musste sich auf seine Flucht konzentrieren.

Die Route verzweigte sich an der nächsten Straßenecke. Jetzt würden sie sich alle aufteilen und getrennte Wege einschlagen, um die Garda zu zerstreuen … zumindest laut Plan.

Doch als Jess die Straßenecke erreichte, hatte sich ein Pulk Garda auf seiner Route aufgebaut. Sie bemerkten ihn und stießen laute, wütende Schreie aus.

Im nächsten Moment traf Jess eine Entscheidung, von der er wusste, dass sein Dad ihn deswegen grün und blau prügeln würde: Er verließ die Route.

Als er nach rechts ausscherte, wäre er fast in zwei andere Flitzer hineingelaufen. Sie warfen ihm beide überraschte Blicke zu, und einer brüllte ihn an, ihnen aus dem Weg zu gehen. Er ignorierte sie und trotz des Schmerzes, der in seiner Brust anschwoll, und des schweren Buchs, das ihn nach unten zog, legte er erneut einen Sprint ein und überholte sie beide.

Hinter sich hörte er einen Schrei, drehte sich kurz um und sah, wie mehrere Garda aus Seitengassen herbeiströmten. Verdammte Hummer in ihren schmutzig roten Mänteln. Rasch hatten sie die anderen geschnappt.

Aber nicht Jess. Noch nicht.

Er schlüpfte in einen dunklen, verwinkelten Gang, der zu schmal war, um als Gasse bezeichnet zu werden. Obwohl Jess unglaublich dünn war, berührten seine Schultern zu beiden Seiten Ziegel. Ein rostiger Nagel verfing sich an seinem Hemd und riss seinen Ärmel auf, und für einen Schreckmoment fürchtete er, auch das Leder seines Gurts könnte daran hängen geblieben sein, doch er hastete weiter. Wegen der tiefschwarzen Dunkelheit in den Schatten konnte er jetzt zwar nicht mehr schnell laufen, aber seine Nase verriet ihm, dass dies hier eine beliebte Müllkippe für verrottenden Fisch war. Die Ziegel fühlten sich unter seinen Fingern schleimig und kalt an.

Das Zeter und Mordio der Garda war immer noch hinter ihm zu hören, allerdings passten ihre dicken Körper nicht durch diesen Kaninchenbau, und einen kurzen Moment lang, als Jess einen schmalen Streifen Licht am anderen Ende erspähte, war er sich nicht sicher, ob ihm womöglich dasselbe Schicksal blühte. Der Gang wurde immer schmaler und schmaler, bis Jess sich seitlich drehen musste und sich langsam an dem rauen Stein entlangschob, der an seiner Kleidung kratzte. Das Buch zwängte ihn ein wie ein fest sitzender Korken in einer Flasche, und mit aller Gewalt kämpfte Jess gegen die anschwellende Panik an.

Denk nach! Du schaffst das.

Er stieß den Atem aus und zog die Brust so weit wie möglich ein, was ihm einen weiteren guten Zentimeter Platz verschaffte, den er brauchte, um sich aus dem winzigen Spalt zu befreien.

Im nächsten Moment taumelte er zwischen zwei schicken Gebäuden auf eine breite, saubere Straße, von der er wusste, dass er sie wiedererkennen müsste, und trotzdem erschien sie ihm sonderbar, irgendwie fehl am Platz … bis sich das Bild scharf stellte.

Er war nur drei Blocks vom Stadthaus seiner Eltern herausgekommen, in dem seine Mutter und sein Vater sich so viel Mühe gaben, den Schein von Bürgerlichkeit zu wahren. Würde er hier aufgegriffen werden, gäbe es gewiss jemanden, der ihn zweifelsfrei wiedererkannte, und das würde ein viel, viel schlimmeres Schicksal nicht nur für ihn bedeuten: Seine gesamte Familie würde mit ihm untergehen. Er musste von hier verschwinden. Sofort.

Er rannte auf die Straße, direkt vor die Räder eines Dampfwagens und hinein in die Dunkelheit einer weiteren Gasse. Sie führte ihn zwar zunächst in die entgegengesetzte Richtung, machte aber schon bald eine falsche Biegung. Die Gässchen in der Nähe seines Elternhauses hatte er nicht ausgekundschaftet; er hatte genug mit den Routen zu tun, die von den Sprintern benutzt wurden. Das war der Grund, weshalb sein Vater immer darauf bestand, dass sie sich an die festgeschriebenen Wege hielten – weil man sich so leicht in dem komplizierten London verirren konnte, und sich mit Schmuggelware zu verlaufen, endete möglicherweise tödlich.

Bei der nächsten Straße erspähte er ein paar Blocks entfernt ein Wahrzeichen der Stadt: die glitzernde Kuppel des St. Paul’s Serapeums, die leibhaftige Präsenz der Großen Bibliothek in London und eine der größten Tochterbibliotheken Europas. Sie war wunderschön und gefährlich, und er wandte den Blick ab und gelobte, niemals, wirklich niemals diese Richtung einzuschlagen.

Doch er hatte keine andere Wahl.

Ein Garda tauchte aus einer Türöffnung auf, sein Blick fiel auf Jess, und er stieß einen Schrei aus. Hinter seinem zeigenden Finger war der Soldat jung, vielleicht in dem Alter, in dem Liam gewesen war, als er am Galgen gebaumelt hatte. Dieser junge Mann war blond mit einem fliehenden Kinn, und seine gebrauchte Uniform passte ihm genauso gut wie Jess seine eigene Verkleidung.

Doch er war schnell. Zu schnell. Als Jess loslief, hörte er das Klatschen der Füße des Garda hinter sich und den durchdringenden, schrillen Pfiff seiner Trillerpfeife. Jetzt würden sie sich von allen Seiten auf ihn stürzen. Wenn sie ihn hier erwischten …

Er wählte den einzigen freien Ausweg aus der Gefahr. Es war ein weiteres dunkles, enges Gässchen, aber der Garda war kein Dickwanst und schlüpfte fast genauso leicht hindurch wie Jess. Jess musste weiterlaufen, obwohl seine erschöpfte Lunge wie Feuer brannte und die langen Beine des Garda, als sie wieder auf offener Straße waren, immer näher kamen. Die wässrige Londoner Sonne schien Jess’ Kopf zu versengen, und der Schweiß tropfte ihm den Körper hinab. Er hatte riesige Angst, damit das Buch zu beschädigen.

Allerdings hatte er weitaus größere Angst, geschnappt zu werden.

Weitere Pfiffe. Die Garda kesselte ihn ein.

Jess blieb keine andere Wahl. Sie trieben ihn in eine Richtung – zum Serapeum. Wenn er dort an der Straßensperre der Garda vorbeikäme, befand er sich auf Bibliotheksgelände und es galt anderes Recht. Und ohne Genehmigung durfte die Londoner Garda keinen Fuß auf das Hoheitsgebiet der Bibliothek setzen.

Weiter vorn, auf der anderen Straßenseite, erspähte Jess die orange-und-schwarze Holzbarrikade der Garda und die Schlange an Bittstellern, die darauf warteten, dass ihre Bescheinigungen überprüft wurden. Jess mobilisierte seine letzten Kraftreserven, denn dieser verdammt wieselschnelle Soldat war ihm so dicht auf den Fersen, dass er mit den Fingern fast sein Hemd streifen konnte. Jess machte einen Satz nach vorne, zielte auf das Loch in der Menschenmenge und schnellte mit seinem ganzen Körper in Richtung Straßensperre. Als der Garda hinter ihm um Hilfe rief, packte Jess das mit Tigerstreifen bemalte Holz und schwang sich in einer einzigen fließenden Bewegung darüber, setzte auf der anderen Seite auf, rannte im Laufschritt weiter und hörte die überraschten Rufe und das bestürzte Aufkeuchen hinter ihm widerhallen. Jemand lachte und feuerte ihn an, und Jess grinste grimmig in sich hinein und wagte einen Blick über die Schulter.

Der Garda war an der Straßensperre stehen geblieben – oder, besser gesagt, einer seiner Kameraden hatte ihn gestoppt, indem er sich ihm in den Weg gestellt hatte und ihn nun mit aller Kraft zurückhielt. Die beiden rangelten miteinander, der jüngere Mann brüllte ihm wütend hinterher. Das Blut hämmerte Jess immer noch heftig in den Adern von der Jagd, andernfalls wäre er vernünftiger gewesen. Jess wusste, dass ihm nicht viel Zeit blieb; sie würden eine Nachricht an die Hohe Garda schicken, die Eliteeinheit der Bibliothek, damit die ihn schnappten. Er musste von dem Gelände, und das schnell.

Auf der Straße vor ihm waren vielleicht fünfzig Menschen zu Fuß unterwegs, einschließlich mindestens zehn Gelehrter, die in ihren wogenden schwarzen Gewändern entlangstolzierten. Keine Dampfwagen, die waren hier nicht mehr erlaubt, seit sie diese Straße für den Durchgangsverkehr geschlossen hatten. Die goldene Kuppel des Serapeums ragte ruhig und schimmernd über ihm in die Höhe, darunter ergoss sich ein Wasserfall aus Treppen.

Es gab immer noch Narben auf den Stufen, trotz aller Bemühungen, sie nach dem letzten Anschlag der Brandschatzer zu beseitigen. Rückstände von griechischem Feuer und den verbrannten Körpern der Unschuldigen, die dort getötet worden waren. Ein Berg von verblühten Blumen markierte den Fleck, auch wenn ein Gärtner gerade damit beschäftigt war, sie zur Entsorgung in einen Sack zu stopfen. Die Trauerzeit war vorüber. Jetzt musste in die Zukunft geschaut werden.

Beim Anblick der Löwen drosselte Jess sein Tempo. Ihr Äußeres erinnerte an Stein, doch ihnen wohnte der wilde Ausdruck von Leben inne – eingefangen in einem Moment von Gewalt, Wut, Blut und Tod, jederzeit zum Sprung bereit. Er hatte von diesen Automaten gehört, Maschinen, die sich selbstständig bewegten, doch in Natura waren sie viel, viel angsteinflößender.

Jess wagte einen weiteren Blick über die Schulter. Die Londoner Garda würde Männer schicken, die ihn jenseits der Absperrung auf der anderen Seite abfingen, sollte die Hohe Garda der Bibliothek sich nicht durchringen, ihn sich zuerst zu schnappen. Er müsste lossprinten, schnell wie der Blitz, aber trotz dieses Wissens verlangsamten sich seine Schritte zu einem gemächlichen Traben.

Furcht raubte ihm die Luft zum Atmen. Nackte Angst. Das grässliche Gefühl, gejagt zu werden.

Und dann drehte einer der Automatenlöwen den Kopf in seine Richtung. Seine Augen leuchteten rot. Rot wie Blut. Rot wie Feuer.

Sie konnten es an ihm riechen, das verbotene Buch. Oder vielleicht nur seine Furcht.

Jess überrollte eine Woge des Entsetzens, die so stark war, dass er fast die Kontrolle über seine Blase verloren hätte, aber in letzter Sekunde schaffte er es, beim Weitergehen dem glühenden Blick des Löwen zu begegnen. Er verließ den Bürgersteig und ging mitten auf der Straße, wo die Passanten mit ihren offiziellen Genehmigungen sorgenfreier eine Menge zu bilden schienen, und hoffte, sich dort vor den wilden Augen verstecken zu können.

Der Löwe erhob sich langsam, schüttelte sich und tappte die Stufen hinunter, lautlos und wunderschön und tödlich. Die anderen Tiere erwachten ebenfalls zum Leben, ihre Augen flackerten rot, ihre Körper streckten sich.

Eine Frau auf der Straße – die den Kontrollpunkt vorschriftsmäßig passiert hatte –, kreischte erschrocken auf, umklammerte ihre Tasche und rannte los. Die anderen setzten sich, von ihrer Angst angesteckt, ebenfalls in Bewegung, und Jess lief ihnen in der Hoffnung hinterher, sie würden ihn wie Flitzer decken, auch wenn sie nicht wussten, dass sie Teil seiner Bande waren.

Als er einen Blick zurückwarf, sprangen zwei Löwen in gleichmäßigen Sätzen hinter ihnen her. Sie hatten es nicht eilig. Sie mussten sich nicht anstrengen, um schwache Menschen zu überholen.

Der erste Löwe erreichte die Nachzügler der Flüchtenden – eine Gelehrte, gekleidet in steifen Gewändern und mit einer schweren Tasche beladen, die sie törichterweise nicht weggeworfen hatte – und setzte zum Sprung an. Jess erstarrte, denn es war das Anmutigste und Erschreckendste, was er jemals gesehen hatte, und beobachtete die Frau, die ebenfalls über die Schulter spähte und das Tier kommen sah, dann das Grauen in ihrem Gesicht und ihr Schrei, der jäh erstarb, als der bullige Körper des Löwen sie zerdrückte …

… doch der Löwe wandte den Blick keine Sekunde von Jess ab. Das Tier hatte sie getötet und dort auf dem Boden zurückgelassen und kam nun direkt auf ihn zugeprescht. Jess konnte das Surren und Klicken der Zahnräder in seinem Innern hören.

Ihm blieb keine Zeit, sich vom blanken Entsetzen packen zu lassen.

Jess hatte angenommen, sich schon vorher beim Rennen bis zum Letzten verausgabt zu haben, doch jetzt, jetzt, als er dem Tod direkt ins Auge sah, der ihm dicht auf den Fersen war, flog er regelrecht dahin. Er spürte nichts als den Druck des Windes und wusste vage, dass die Menschenmenge um ihn schreiend um Hilfe und Gnade flehte, aber er hörte nichts davon. Am Ende der Straße erhob sich die andere Absperrung der Garda, mit einer weiteren Warteschlange dahinter, doch diese Menge zerstreute sich bereits. Eigentlich durften die Löwen niemanden jenseits der Grenze von St. Paul’s jagen, aber niemand wollte dieses Risiko eingehen. Nicht einmal die Garda selbst, die ihren Posten mit dem Rest der verängstigten Männer und Frauen verließen.

Jess war der Erste an der Absperrung und sprang über die Holzbarrikade, während die Löwen zwei Menschen hinter ihm zu fassen bekamen und zermalmten. Er stolperte und fiel und wusste, wusste tief in seinem Herzen, dass er im nächsten Augenblick den Tod spüren würde. Mit letzter Kraft drehte er sich auf den Rücken, damit er ihn kommen sähe, holte würgend Luft und streckte die Hände in einer völlig nutzlosen Geste zur Verteidigung aus.

Es war unnötig. Die Löwen blieben abrupt vor der Absperrung stehen. Sie trotteten auf und ab und beobachteten ihn mit kalter, roter Wut, doch sie sprangen nicht über die dünne Holzbarriere – konnten es vielleicht nicht –, um ihm zu folgen.

Eines der Tiere brüllte. Es war ein Geräusch, als würde Stein gegen Stein mahlen, während die Schreie der Verletzten um Jess hallten. Er sah die scharfen Fangzähne im Maul des Löwen … und dann drehten sich die beiden Automaten um und trotteten die Straße zurück zu den Treppenstufen, wo sie sich erneut wachsam niederließen.

Jess sah die blutigen Tatzenabdrücke und die menschlichen Überreste, die sie hinter sich gelassen hatten, und wusste – wusste mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit –, dass er den Ausdruck der Verzweiflung und des Grauens im Gesicht der Frau, die als Erste zerquetscht worden war, niemals vergessen könnte.

Meine Schuld.

Diesem Gedanken durfte er nicht nachhängen. Nicht jetzt.

Jess rollte sich auf den Bauch, rappelte sich auf die Beine und verschmolz mit der in Panik geratenen Menschenmenge. Nach ein paar langen, angespannten Blocks kehrte er zu seiner Route zurück. Die Garda schien das Interesse verloren zu haben, ihn zu jagen. Die Toten am Serapeum würden in den offiziellen Nachrichten vertuscht werden. Niemand wollte hören, dass sich die Tierautomaten der Bibliothek von der Leine gerissen und Unschuldige getötet hatten. Den Gerüchten zufolge war so etwas schon früher passiert, aber es war das erste Mal, dass Jess diesen Gerüchten glaubte.

Bei einem Brunnen blieb er stehen, um ein paar Schlucke Wasser zu trinken und sein Zittern in den Griff zu bekommen, dann schlüpfte er in eine öffentliche Bedürfnisanstalt, um zu überprüfen, ob das Buch immer noch sicher im Gurt steckte. Tat es. Den restlichen Weg über schlug er ein langsameres Tempo an und erreichte mit nur wenigen Minuten Verspätung den verabredeten Treffpunkt – erschöpft, aber matt vor Erleichterung. Er wollte die Sache einfach nur hinter sich bringen und nach Hause gehen, egal, wie wenig Trost ihm dieser Gedanke spendete.

Kopf hoch, Junge! Fast konnte er die raue Stimme seines Vaters hören. Niemand lebt ewig. Erachte diesen Tag als einen Sieg.

Vielleicht war es ein Sieg, überlegte Jess, aber er war schal.

Seinen Anweisungen zufolge sollte er nach einem Mann mit roter Weste Ausschau halten, und dort saß er, entspannt an einem Tisch im Freien. Er nippte Tee aus einer Porzellantasse. Jess kannte ihn nicht persönlich, aber er kannte den Typ Mann: widerlich reich, untersetzt, darauf bedacht, sich wichtigzumachen, indem er bedeutende Dinge sammelte. Alles, was der Mann trug, wirkte maßgeschneidert und perfekt.

Jess wusste, wie er sich dem Fremden nähern sollte. Er rannte zu ihm, setzte sein bestes Straßenjungengesicht auf und sagte: »Bitte, Sir, haben Sie vielleicht eine Kleinigkeit für meine kranke Mutter übrig?«

»Krank soll sie sein, ja?« Der Mann hob die gepflegten Augenbrauen und stellte seine Tasse ab. »Was plagt die Frau?«

Das war der Losungssatz, und Jess hielt den Blick des Mannes gefangen, während er sagte: »Ihr Magen, Sir. Genau hier.« Behutsam legte er den Finger mitten auf seine Brust, wo der Gurt darunter eine Ausbuchtung formte.

Der Mann nickte lächelnd. »Nun, das scheint mir eine lohnende Sache zu sein. Komm mit mir, und ich kann dir behilflich sein. Komm schon, hab keine Angst.«

Jess folgte ihm. Um die Ecke wartete ein wunderschöner Dampfwagen, nichts als kunstvolle goldene Verzierungen und silberne Kringel und schwarze Emaille, mit einem Wappen an der Tür, auf das er nur einen flüchtigen Blick erhaschte, bevor der Mann ihn ins Innere bugsierte. Jess erwartete, dass der Käufer ihm hinterherkäme, doch das tat er nicht.

Der alte Mann, der ihm nun gegenübersaß, war sogar noch majestätischer. Sein schwarzer Anzug wirkte messerscharf geschnitten, das Hemd aus feinster Seide, er selbst sah durch und durch verzärtelt aus. Jess bemerkte das helle Glänzen von Gold an seinen Manschetten und das Schimmern eines riesigen Diamanten auf der Krawattennadel an seinem seidenen Schlips.

Das einzige Detail, das nicht ins Bild eines feinen Pinkels passte, waren die eiskalten Augen in dem weichen, faltigen Gesicht. Sie erinnerten an die eines Mörders.

Und wenn es hier nicht um das Buch geht?, dachte Jess. Er wusste, dass Kinder mitunter in böser Absicht verschleppt wurden, doch sein Vater traf stets entsprechende Vorkehrungen und bestrafte all jene, die Schindluder mit Flitzern trieben … was heutzutage nur noch sehr selten vorkam, da selbst die reichen Schnösel wussten, dass sie vor den langen, starken Armen der Brightwells nicht sicher waren.

Doch beim Anblick dieses Mannes wirkte nichts mehr sicher. Jess spähte zu den breiten Fenstern, doch die Vorhänge waren zugezogen. Niemand könnte ins Innere sehen.

»Du hast dich verspätet.« Die Stimme des reichen Mannes war samtig und gleichmäßig. »Ich bin es nicht gewohnt zu warten.«

Jess schluckte schwer. »Das tut mir leid, Sir. Nur eine Minute«, sagte er. Er knöpfte seine Weste auf, zog das Hemd aus und hantierte mühsam mit den Schnallen hinter seinem Rücken, um den Gurt zu lösen, der, wie er befürchtet hatte, dunkel vor Schweiß war. Die Büchertasche selbst war jedoch gut gefüttert und das Buch in mehrere schützende Lagen Wachspapier eingeschlagen. »Das Buch ist heil.«

Der Mann griff nach dem Exemplar wie ein Süchtiger nach einer Pfeife und riss die Hülle weg. Als seine zitternden Finger den kunstvollen Ledereinband berührten, stieß er langsam den Atem aus.

Mit jähem Erstaunen bemerkte Jess, dass er dieses Buch kannte. In seiner Kindheit hatte er es in einer Glasvitrine in dem tiefsten, dunkelsten Geheimversteck seines Vaters gesehen. Zu diesem Zeitpunkt verstand er noch kein Griechisch, aber er wusste, was die Buchstaben auf dem Ledereinband bedeuteten, denn so viel hatte sein Vater ihm beigebracht. Es war die einzige noch existierende Ausgabe von Über die Herstellung von Sphären von Archimedes und eines der ersten jemals gebundenen Bücher. Die originalen Schriftrollen waren vor langer Zeit in der Alexandrinischen Bibliothek durch einen Brandschatzer zerstört worden, doch es hatte ein einziges weiteres Exemplar gegeben. Dies hier. Der Besitz stand unter Todesstrafe. Wenn man ein Buch stiehlt, stiehlt man von der Welt, hieß es in der Bibliothekspropaganda, und allmählich glaubte Jess, es könnte wahr sein.

Insbesondere bei diesem Buch.

Er hatte den seltensten und wertvollsten Gegenstand geschmuggelt, den es auf der ganzen Welt gab. Es war kein Wunder, dass sein Vater nicht gewagt hatte, ihm zu erzählen, was er bei sich trug.

Mit einem erschreckend hellen Funkeln in den Augen blickte der Mann zu ihm hoch. »Du weißt nicht, wie lang ich schon darauf gewartet habe«, sagte er. »Es geht nichts über den Besitz des Allerbesten, mein Junge. Nichts.«

Während Jess in fassungslosem Entsetzen zusah, riss der Mann eine Seite aus dem Buch und stopfte sie sich in den Mund.

»Hören Sie auf!«, kreischte Jess und griff nach dem Buch. »Was tun Sie da?«

Der alte Mann wich zurück und presste Jess mit der silbernen Spitze seines Gehstocks gegen die Wand des Wagens. Dann riss er grinsend eine weitere Seite heraus, kaute darauf herum und schluckte sie hinunter.

»Nein«, flüsterte Jess. Er war starr vor Schreck und wusste nicht einmal, warum dem so war. Es fühlte sich an, als beobachtete er einen Mord. Eine Schändung. Und aus irgendeinem Grund war es schlimmer als beides. Selbst in seiner Familie und auf dem Schwarzmarkt waren Bücher etwas Heiliges. Nur die Brandschatzer sahen das anders. Brandschatzer und was auch immer diese perverse Kreatur sein mochte.

In aller Seelenruhe riss der alte Mann eine weitere Seite heraus. Er schien jetzt entspannt zu sein. Befriedigt. »Verstehst du, was ich hier tue, Junge?«

Jess schüttelte den Kopf. Er zitterte am ganzen Körper.

»Ich kenne Leute, die ein Vermögen darauf verwenden, das letzte lebende Exemplar einer seltenen Tierart zu erlegen und es dann ihren Gästen bei einem Abendessen zu servieren. Es gibt keinen Akt des Besitzens, der vollendeter wäre, als sich das Einzigartige einzuverleiben. Jetzt ist es mein. Es wird niemals einem anderen gehören.«

»Sie sind verrückt«, fauchte Jess. Er fürchtete, sich gleich über das exquisite Leder und die kunstvollen Verzierungen zu übergeben, und er schien keinen sauberen Atemzug zu bekommen.

Der reiche Mann kaute eine weitere Seite und schluckte, und sein Gesichtsausdruck wirkte auf einmal verbittert. »Halt den Mund! Du bist ein ungebildeter Gassenjunge, ein Niemand. Ich könnte dich umbringen und dich hier im Dreck liegen lassen, und niemanden würde es stören oder auch nur auffallen. Aber du bist nicht besonders genug, um getötet zu werden. Jungs wie dich gibt es wie Sand am Meer.« Er riss eine weitere Seite heraus. Als Jess versuchte, wieder nach dem Buch zu schnappen, hielt der alte Mann es außer Reichweite und verpasste ihm mit dem Gehstock einen lauten Schlag gegen den Kopf.

Mit Tränen in den Augen taumelte Jess zurück, und in seinen Ohren hallte es wie das Glockenläuten von St. Paul’s. Der Mann klopfte gegen die Wagentür. Der protzige Diener in seiner roten Weste öffnete, packte Jess am Arm und zerrte ihn gewaltsam auf das Kopfsteinpflaster.

Der reiche Schnösel beugte sich aus dem Wagen und grinste ihn mit tintenfleckigen Zähnen an. Dann schleuderte er ihm etwas zu – Jess’ abgewetztes Hemd und die Weste. Und eine einzige Goldmünze.

»Für deine Bemühungen, Gassenjunge«, höhnte der alte Mann und stopfte sich eine weitere Seite von etwas, das einmal perfekt gewesen war, in den Rachen, um es zerkaut hinunterzuschlucken.

Jess weinte nun, und er wusste nicht einmal, warum. Er wusste nur, dass er nie wieder derselbe Mensch wäre, der er gewesen war, bevor er in diesen Wagen stieg. Und dass er es niemals vergessen könnte.

Der Mann in der Weste kletterte auf den Fahrersitz. Mit einem ernsten, gefühllosen Blick starrte er zu Jess hinab, dann ließ er den Motor an.

Jess sah, wie der reiche Mann im Wagen sich zum Abschied an den Hut tippte, bevor er die Tür zuschlug, und im nächsten Moment setzte sich das Fahrzeug schlingernd in Bewegung.

Jess sprang auf die Beine und rannte dem sich entfernenden Dampfwagen ein paar Schritte hinterher. »Halt!«, schrie er, doch es war nutzlos, sinnlos und zog unnötig Aufmerksamkeit auf den Umstand, dass er halb nackt war und ein überaus sichtbarer Schmugglerhalfter an seiner Brust baumelte. Am liebsten hätte Jess sich übergeben. Der Tod der Menschen, die unter den Tatzen der Bibliothekslöwen zermalmt worden waren, hatte ihn bis ins Mark entsetzt, aber diese vorsätzliche, grässliche Zerstörung eines Buchs, insbesondere dieses Buchs – war noch schlimmer. St. Paul hatte gesagt: Leben sind kurz, aber das Wissen ist ewiglich. Jess hätte sich niemals vorstellen können, dass jemand so leer war, dass er etwas so Kostbares, so Einzigartiges zerstören musste, um sich vollständig zu fühlen.

Der Wagen verschwand um die Ecke, und Jess musste an sich denken, egal, wie wackelig er auf den Beinen war. Er zog die Schnallen an seinem Gurt fest, warf sich erst das Hemd über den Kopf und schlüpfte dann in die Weste, bevor er zurück zur Lagerhalle ging – er lief nicht –, wo sein Vater wartete. Die Stadt wirbelte in undeutlichen Farben und Gesichtern an ihm vorbei.

Er konnte seine Beine nicht spüren und zitterte unkontrolliert. Da sich die Route in sein Gedächtnis eingebrannt hatte, taumelte er wie ein Schlafwandler, nahm Abzweigungen und stolperte blind durch Gassen, bis er sich in der Straße wiederfand, in der die Lagerhalle seines Vaters war.

Eine der Wachen an der Tür bemerkte ihn, schoss vor und schubste ihn ins Innere. »Jess? Was ist passiert, Junge?«

Jess blinzelte. In diesem Moment blitzte in den Augen des Mannes echte Güte auf, und er war nicht mehr der Auftragsmörder, als den Jess ihn auch kannte. Jess schüttelte den Kopf und wischte sich übers Gesicht. Seine Hand war nun nass.

Der Mann setzte eine ernste Miene auf, als Jess keinen Ton von sich gab, und winkte einen seiner Kameraden herbei, der sich im Laufschritt auf die Suche nach Jess’ Vater machte. Der Jung sank, immer noch zitternd, in einer Ecke zu Boden, und als er aufblickte, stand sein Spiegelbild vor ihm – nicht ganz, denn Brendans Haare waren länger als seine und er hatte eine winzige Narbe am Kinn.

Brendan ging in die Hocke, um seinem Bruder direkt in die Augen zu sehen. »Bei dir alles in Ordnung?«, fragte er. Jess schüttelte den Kopf. »Du blutest nicht, oder?« Als Jess keine Antwort gab, beugte Brendan sich vor und senkte die Stimme. »Bist du etwa einem Fiedler in die Arme gelaufen?«

Fiedler war der umgangssprachliche Ausdruck für einen Perversen, Männer und Frauen gleichermaßen, die ihre Lust an Kindern stillten. Endlich fand Jess seine Stimme zurück. »Nein«, sagte er. »Nichts dergleichen. Viel schlimmer.«

Brendan blinzelte. »Was ist schlimmer als ein Fiedler?«

Jess wollte es ihm nicht erzählen, und in diesem Moment musste er es auch nicht. Die Bürotür oben wurde zugeschlagen, und Brendan sprang auf die Beine und war verschwunden, indem er eine Leiter zu dem in Dunkelheit gehüllten Lager hinaufkletterte, in der die Bücherkisten versteckt waren.

Sein Vater eilte zu seinem ältesten Sohn, der im Schneidersitz mit dem Rücken gegen die Wand der Lagerhalle lehnte, und glitt rasch mit den Händen über seinen Kopf, um nach Wunden zu suchen. Als er keine fand, zog er Jess Hemd und Weste aus. Callum stieß einen Seufzer der Erleichterung aus, sobald er bemerkte, dass der Gurt leer war. »Du hast es ausgeliefert«, sagte er und zauste ihm die Haare. »Braver Junge!«

Bei dem Lob seines Vaters stiegen Jess jäh Tränen in die Augen, und er musste sie fest hinunterschlucken. Ich bin besudelt, dachte er, und im nächsten Moment schämte er sich für seine Gedanken. Er war unverletzt. Kein Fiedler hatte ihm etwas zuleide getan. Warum fühlte er sich so beschmutzt?

Er holte tief Atem und erzählte seinem Vater die Wahrheit, angefangen von den Löwen und den toten Menschen bis zu dem reichen Schnösel in dem Wagen und dem Mord an Über die Herstellung von Sphären. Denn genau das war es gewesen: Mord – der Mord an etwas völlig Einzigartigem und Unersetzbarem. Das war, erkannte er allmählich, was ihn derart verstört hatte: Trauer. Trauer und Entsetzen.

Eigentlich hatte Jess erwartet, dass sein Vater – ein Mann, der im Grunde seines Herzens die Bücher, die er auf so unredliche Weise kaufte und wieder verkaufte, liebte – tief empört wäre oder zumindest den Schreck seines Sohns teilen würde. Stattdessen sah Callum Brightwell ihn einfach nur mit resigniertem Blick an.

»Du hattest Glück, mit dem Leben davongekommen zu sein, Jess«, sagte er. »Er muss von seiner eigenen Macht derart berauscht sein, dass er es dir gezeigt und dich dennoch unversehrt hat gehen lassen. Es tut mir leid. Es stimmt, dort draußen gibt es ein paar von ihnen, wir nennen sie Tintenlutscher. Perverslinge, alle miteinander.«

»Aber … das war das Buch. Archimedes’ Buch.« Jess verstand auf einer sehr fundamentalen Ebene, dass in dem Moment, als er die Zerstörung dieses Werks gesehen hatte, gleichzeitig ein Licht in der Welt erloschen war. »Warum hast du das getan, Dad? Warum hast du es ihm verkauft?«

Callum wich seinem Blick aus. Er klopfte Jess fest auf die Schulter und drückte mit genug Kraft zu, um Knochen zu brechen. »Weil wir damit unseren Lebensunterhalt verdienen. Wir verkaufen Bücher an jeden, der für dieses Privileg bezahlt, und du solltest lieber schnell lernen, dass das, was auch immer anschließend mit ihnen passiert, uns nichts angeht. Aber trotzdem, gut gemacht. Gut gemacht heute. Wir machen schon noch einen Brightwell aus dir.«

Sein Vater hatte immer darauf geachtet, dass seine Kinder vor dem Schlafengehen in ihre Tagebücher schrieben, und Jess nahm am späten Abend einen Stift zur Hand. Nach reiflicher Überlegung beschrieb er den Tintenlutscher und wie es sich angefühlt hatte, ihm zusehen zu müssen, wie er ein solch einzigartiges, wunderschönes Kleinod aufaß. Sein Dad hatte ihnen eingebläut, das Tagebuch diente der Zukunft, eine Art, wie die Familie sich eines Tages nach seinem Tod an ihn erinnern könnte … doch er durfte niemals, unter keinen Umständen ihr Geschäft erwähnen, denn das war wichtiger als alles andere. Er ließ also den Teil mit der Übergabe des Buches aus und schrieb nur über den Perversling und seine Gefühle, die in ihm aufgekommen waren, als er ihm hatte zusehen müssen. Sein Dad mochte es missbilligen, aber niemand las persönliche Tagebücher. Selbst Brendan würde es nicht wagen.

In jener Nacht träumte Jess unruhig, von Blut und Löwen und tintenfleckigen Zähnen, und er wusste, dass er nichts, was er getan hatte, auch nur im Entferntesten gut gemacht hatte.

Doch es war die Welt, in der er lebte, London im Jahre 2025.

Ephemera

Von dem Gelehrten Johannes Gutenberg vorgelegte Schrift aus dem Jahre 1455. Auf Geheiß des Archivar Magister unter Verschluss im Schwarzen Archiv, nur für den Gebrauch der Kuratoren.

… Eines ist sicher: Das Fundament der Großen Bibliothek selbst, angefangen von der Doktrin der Spiegelung, baut die Sicherheit und die Gesamtheit des menschlichen Wissens auf der Arbeit von Obskuristen auf, und dieses System kann nicht länger unterstützt werden.

Ich schlage eine rein mechanische Lösung vor. Die beigefügte Skizze zeigt einen Apparat, der effizient und akkurat einen Text ohne die Beteiligung eines Obskuristen vervielfältigen kann, durch die einfache Benutzung von handgeschnitzten Buchstaben, einem Rahmen, in den sie gesetzt werden, Tinte und ein leeres Papier. Durch diese Methode können wir uns der Doktrin der Spiegelung entledigen und stattdessen eine schnelle und bequeme Vervielfältigung unserer Werke erlangen.

Ich habe ein funktionsfähiges Modell gebaut und die Seite vervielfältigt, die Sie jetzt vor sich haben. Es ist die erste ihrer Art, und ich glaube, sie ist die Zukunft der Welt.

Tota est scientia.

Handschriftliche Anmerkung des Archivar Magister:

Leider ist der Gelehrte Gutenberg einer unfassbaren Ketzerei zum Opfer gefallen. Er begreift die Gefahr dessen nicht, was er vorschlägt. Ohne die zuverlässige Anleitung der Bibliothek könnte dieser Apparat die unkontrollierbare Verbreitung nicht nur von Wissen, sondern auch von Narretei beflügeln. Man stelle sich eine Welt vor, in der jeder und überall seine eigenen Worte drucken und verteilen könnte, egal, wie irrsinnig oder fehlerhaft sie sind! Und wir haben häufig gefährliche Auswüchse erlebt, die wir nur in letzter Sekunde aufhalten konnten, um weiteres Chaos zu vermeiden.

Die Maschine muss natürlich zerstört und sämtliche Forschung in dieser Hinsicht untersagt werden. Bedauerlicherweise ist es nun offensichtlich, dass unserem Gelehrten Gutenberg nicht vertraut werden kann. Wir müssen ihn zum Schweigen bringen und diese tödliche Ketzerei aus unseren Köpfen tilgen.

Mir ist bewusst, dass Gutenberg einen großen Verlust darstellt, doch wir können keine Schwäche zeigen, wenn die Bibliothek sich dem hartnäckig wuchernden Elend des Fortschritts widersetzen will.

1

Gegenwart

Der erste Hinweis für Jess, dass sein Versteck entdeckt worden war, kam in Form eines festen Schlags mit der offenen Hand gegen seinen Hinterkopf. Er war vollkommen ins Lesen versunken gewesen und hatte kein verräterisches Knarzen von Dielenbrettern hinter sich gehört.

Sein erster Impuls galt der Rettung des Buchs, und er beugte sich schützend über die empfindlichen Seiten, während er aus dem Sessel glitt und mit der rechten Hand ein Messer zog … was jedoch unnötig war.

»Bruder«, sagte er. Seine Hand ließ die Waffe nicht los.

Brendan lachte, doch es war ein verbittertes Kichern. »Ich wusste, ich würde dich hier finden«, sagte er. »Du brauchst einen neuen Unterschlupf, Jess. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass Dad dich hier bald aufspürt. In was hast du dich diesmal vergraben?« Sie sahen nicht mehr ganz so identisch aus, nun da sie älter waren. Brendan trug das Haar in einem strubbeligen Durcheinander, das eine weitere Narbe halb verdeckte, die er sich während eines Botengangs zugezogen hatte, aber sie waren im selben Tempo gewachsen, weshalb ihre Augen auf gleicher Höhe waren. Jess funkelte ihn finster an.

»Inventio Fortunata. Der Bericht eines Mönchs aus Oxford, der vor mehreren Hundert Jahren in die Arktis und wieder zurück gesegelt war. Und Dad wird dieses Versteck nicht finden, außer du reibst es ihm unter die Nase.«

»Klingt langweilig.« Brendan hob eine Augenbraue. Es war ein Trick, den nur er beherrschte, weshalb Brendan ihn ständig benutzte, allein um Jess zu ärgern. »Dann sollte es sich für mich wohl lieber lohnen, dich nicht zu verraten.« Brendan war bereits ein ebenso skrupelloser Geschäftsmann wie sein Vater, und das war kein Kompliment. Jess kramte in seinen Taschen und zog einen Sovereign heraus, den Brendan mit unverhohlener Genugtuung entgegennahm. »Einverstanden.« Mit geschickter Hand ließ er die Münze von seinem kleinen Finger bis zum Daumen hin und zurück rollen.

»Verdammt, Knirps. Ich habe gelesen.« Jess nannte seinen Bruder nur Knirps, wenn er wirklich sauer auf ihn war, denn im Grunde war es ein grausamer Name: Brendan war ein paar Sekunden jünger als er und gefährlich klein geboren worden. Das Überbleibsel, der Nachzügler.

Der Knirps.

Falls Brendan sich am Gebrauch dieses einst verhassten Spitznamens störte, verbarg er es gut. Er zuckte nur mit den Schultern. »Wie Dad immer sagt, wir handeln mit dem Zeug, wir sollten es nicht benutzen. Zeitverschwendung, was du da tust.«

»Im Gegensatz zu dem, was du tust? Alkohol und Glücksspiel?«

Brendan schleuderte eine feuchte Ausgabe der London Times auf den Boden zwischen sie. Behutsam legte Jess seine Ausgabe von Inventio Fortunata beiseite, um das hauchdünne Papier aufzuheben, und wischte die Wassertropfen auf dem Blatt weg. Der Aufmacher war die gemalte Zeichnung eines Gesichts, das er wiedererkannte – älter, aber das lüsterne Grinsen des Mistkerls hatte er nie vergessen. Oder die geschwärzten Zähne, die unbezahlbare Worte zerkaut hatten, geschrieben von einem Genie vor mehreren Tausend Jahren.

»Erinnerst du dich an ihn?«, fragte Brendan. »Sechs Jahre zu spät, aber jemand hat deinen alten Tintenlutscher endlich drangekriegt. Unter mysteriösen Umständen, so lautet zumindest die offizielle Geschichte.«

»Und die echte?«

»Jemand hat ihm ein Messer zwischen die Rippen gejagt, als er gerade aus seinem Club kam, also überhaupt nicht besonders mysteriös. Sie vertuschen es. Wahrscheinlich werden sie es den Brandschatzern in die Schuhe schieben, falls sie es überhaupt zugeben. Es braucht keinen Grund, um den Brandschatzern die Schuld an irgendetwas zu geben.«

Jess blickte zu seinem Bruder und hätte fast gefragt: Bist du es gewesen?, doch in Wahrheit wollte er es überhaupt nicht wissen. »Du bist den ganzen Weg hergekommen, um mir das zu zeigen?«

Bei der Zeitung handelte es sich um die Morgenausgabe, und nun war früher Abend, und als Jess sie ihm zurückgab, radierte sich das Blatt selbst aus, und jede Zeile wurde mit neuen Wörtern gefüllt. Der Tintenlutscher blieb jedoch auf der Titelseite, was dem abscheulichen, alten Kerl wahrscheinlich gefallen hätte.

Brendan rollte die Zeitung zusammen und steckte sie in seine Tasche. Allmählich hatte sich eine kleine Pfütze unter ihm gebildet, und Jess schleuderte ihm ein schmutziges Handtuch zu, mit dem er sich stets seine eigenen Stiefel abputzte. »Und?«, sagte er. »Kommst du nach Hause?«

»Später.«

»Dad hat was mit dir zu besprechen.«

Natürlich. Ihrem Vater missfiel Jess’ gelegentliches Verschwinden, insbesondere seit er hoffte, ihn zum Nachfolger des Familienbetriebs ausbilden zu können. Das Problem war nur, dass Jess keinerlei Interesse daran hatte. Er kannte das Schmugglerwesen, aber Brendan war gieriger und die bessere Wahl, um in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten. Sich an seinen Zufluchtsorten zu verstecken, gab Jess die nötige Freiheit und dem Knirps eine Chance, die jüngeren Söhnen normalerweise verwehrt war.

Nicht dass er Brendan oder sonst irgendjemandem jemals eingestanden hätte, dass er es ebenso für seinen Bruder wie für sich selbst tat.

»Der kann mich mal! Ich komme nach Hause, wenn ich will.« Jess sank wieder in seinen Sessel. Es war ein staubiges, altes Ding, achtlos weggeworfen aus irgendeinem reichen Bankiershaus, und er hatte ihn mühsam eine halbe Meile zu diesem halb verfallenen Anwesen in der Warren Street geschleppt. Für Käufer zu heruntergekommen, für Hausbesetzer eine zu luxuriöse Gegend. Es war ein gutes Versteck, in dem ihn niemand störte.

Weshalb er besonders sauer war, dass Brendan ihn gefunden hatte, denn trotz des Sovereigns müsste Jess sich ein neues Lesezimmer suchen. Auf seinen Bruder konnte er sich nicht verlassen, dass ihm nicht doch versehentlich eine Bemerkung herausrutschte … natürlich nur zu seinem eigenen Besten. Was bedeutete, er müsste mit dem Sessel umziehen. Mal wieder.

Brendan stand immer noch da und tropfte die alten Dielenbretter voll. Seine Augen waren jetzt fest und unerbittlich auf Jess gerichtet, und in ihnen lag kein Hauch von Humor. »Dad hat sofort gesagt, Jess. Schwing den Arsch hoch!«

Sobald Brendan diesen speziellen Tonfall annahm, war jede Widerrede nutzlos. Dann käme es zu einem Streit, bei dem er mit harten Bandagen kämpfte, und Jess verlor nicht besonders gern. Und er verlor immer, denn tief in seinem Herzen wollte er seinen Bruder nicht verletzen.

Brendan hingegen schien dabei niemals dieselbe Hemmschwelle zu besitzen.

Vorsichtig wickelte Jess das empfindliche Buch in eine wasserdichte Folie, dann steckte er es in seinen Schmugglergurt. Er zog sein weit geschnittenes Hemd aus und schloss die Schnallen, was er nach all der jahrelangen Erfahrung selbst im Schlaf geschafft hätte, dann warf er sich das Hemd wieder über und schlüpfte in eine Weste, die genaustens maßgeschneidert war, um die Geheimnisse darunter zu verbergen. Nicht mehr der verwahrloste Flitzer von früher: Sein Hemd war jetzt aus Leinen, die Weste herrlich genäht mit Seidenstickereien. Als Letztes zog er einen dicken Ledermantel an, der den Regen abhielt, und schleuderte seinem Bruder einen zweiten zu, der ihn ohne ein Wort des Dankes auffing.

Dann brachen die zwei, sechzehn Jahre alt und jeweils ein Spiegelbild des anderen, aber Welten voneinander entfernt, gemeinsam auf und bahnten sich einen Weg durch die Stadt.

Brendan ergriff die Flucht, sobald sie ihr Stadthaus erreicht hatten. Er rannte nach oben, an einem aufgeschreckten Dienstmädchen vorbei, das ihm wegen der Schlammspritzer auf den Teppichen zornig nachrief. Jess machte sich im Foyer etwas zurecht, reichte seinen nassen Mantel der Bediensteten und überprüfte den Zustand seiner Stiefel, bevor er den gebohnerten Holzboden betrat.

Seine Mutter kam aus dem Salon, obwohl es längst zu spät war, um offiziell Besuch zu empfangen. Mit einem prüfenden Blick musterte sie ihn von Kopf bis Fuß. Er musste zu ihrer Zufriedenheit gekleidet sein, denn sie schwebte zu ihm herüber und hauchte ihm einen trockenen Kuss auf die Wange. Sie war eine gepflegte, hübsche Frau mittleren Alters, mit silbernen Strähnen an den Schläfen, die in ihrem aschblonden Haar kaum auffielen. Sie roch schwach nach Lavendel und Holzrauch. Das dunkelblaue Kleid, das sie an diesem Tag trug, stand ihr hervorragend.

»Ich wünschte nur, du würdest deinen Vater nicht zu sehr aufregen«, sagte sie und legte Jess matt die Hand auf den Arm. »Er hat wieder eine seiner Launen. Sei zumindest mir zuliebe höflich zu ihm.«

»Mache ich«, erwiderte er, was ein leeres Versprechen war, aber dasselbe galt für ihre gespielte Besorgnis. Er und seine Mutter standen sich nicht nah, und im Grunde war es auch nie anders gewesen. In dieser, wie auch in so vielerlei anderer Hinsicht in seinem Leben, war Jess allein.

Er ließ seine Mutter, die längst in das Arrangement eines frischen Straußes Tausendschön und Rosen vertieft war, in der Diele zurück und spazierte den Korridor zum Arbeitszimmer seines Vaters hinab. Höflich klopfte er an der geschlossenen Tür und hörte ein Grunzen, die Erlaubnis, einzutreten.

Das Arbeitszimmer bestand gänzlich aus dunklem Holz und wurde von dem prasselnden Feuer im Kamin gewärmt. Vorausgefüllte Bücher mit dem Siegel der Bibliothek am Rücken säumten die Regale, jedes nach Thema farblich sortiert. Sein Vater bevorzugte Biografien und Geschichtsbücher, weshalb die rötlich-braunen und blauen Ledereinbände das Gesamtbild beherrschten. Er hatte eine Sondergenehmigung erstanden, um eine dauerhafte Sammlung in seinem Zuhause besitzen zu dürfen, weshalb der Großteil der Bücher niemals abliefen, niemals verblassten oder sich leerten.

Weit und breit gab es kein einziges handgeschriebenes Werk. Nichts bei Callum Brightwell ließ darauf schließen, dass er irgendetwas anderes als ein erfolgreicher Geschäftsmann von Importwaren war. An diesem Tag betonte er die Nähe zum Fernen Osten in Form der rot-orangenen chinesischen Seidenweste, die er unter seinem Jackett trug.

»Vater«, sagte Jess und wartete ab, bis sein Dad aufblickte und ihm seine Aufmerksamkeit schenkte.

Es dauerte ein paar lange Sekunden, bis Callums Stift nicht mehr über die Oberfläche seines persönlichen Tagebuchs glitt und er sagte: »Setz dich, Jess. Wir müssen uns kurz unterhalten.«

»Das hat Brendan mir schon gesagt.«

Callum legte seinen Stift beiseite und formte mit den Fingern ein Dreieck. Sein Schreibtisch war aus reichlich verziertem Mahagoni gefertigt, mit Fantasiegesichtern und riesigen Klauenfüßen, die Jess stets an die Bibliothekslöwen erinnerten.

Jess setzte sich möglichst weit entfernt davon auf einen Stuhl, woraufhin sein Vater die Stirn runzelte. Wahrscheinlich glaubte er, es geschähe aus Respektlosigkeit. Jess wollte ihm auf keinen Fall jemals verraten, dass es an bösen Erinnerungen lag.

»Du musst mit deinen kleinen Ausflügen aufhören«, sagte er. »Das Wetter eignet sich nicht, um draußen herumzulungern, und außerdem hatte ich eigentlich Arbeit für dich.«

»Tut mir leid«, sagte Jess.

»Irgendeine Idee, wo meine Ausgabe von Inventio Fortunata abgeblieben sein könnte? Ein Kunde hat Interesse bekundet.«

»Nein«, log Jess, obwohl das Gewicht des Buchs unter seinem Hemd und der Weste immer schwerer zu werden schien. Sein Vater kümmerte sich normalerweise nicht um einzelne Bücher, und Jess gab immer acht, nur diejenigen zu nehmen, die nicht vorbestellt waren. »Willst du, dass ich nach ihm suche? Wahrscheinlich ist es nur falsch einsortiert worden.«

»Schon gut, ich verkaufe ihm einfach ein anderes.« Sein Vater schob seinen Stuhl zurück, erhob sich und ging um den Tisch herum. Jess widerstand dem Drang, ebenfalls aufzustehen. Es hätte zu misstrauisch gewirkt. Er wähnte sich nicht in Gefahr, doch sein Dad war ein Meister des jähen Gewaltausbruchs. Wachsam zu bleiben, war besser, als Schwäche zu signalisieren. »Es ist an der Zeit, dass du allmählich für dich selbst aufkommst, mein Junge. Du bist jetzt fast volljährig.«

Als hätte er sich nicht schon genug verdient gemacht, indem er während seiner ganzen Kindheit ständig sein Leben aufs Spiel gesetzt hatte, dachte sich Jess und bemerkte, dass jeder Schritt seinen Vater näher brachte, in einer kreisförmigen, doch zielgerichteten Weise.

»Du fragst nicht, worum es geht, hm? Bravo. In dieser Hinsicht ähnelst du deinem Bruder: Ihr seid beide Denker. Bedeutet, ihr habt beide Köpfchen, und das ist gut. Man braucht Köpfchen in dieser kalten, grausamen Welt.«

Jess war bereit, aber dennoch war sein Vater schneller. Er stürzte sich auf ihn, umfasste mit den Händen Jess’ Stuhllehnen und baute sich bedrohlich vor ihm auf. Trotz seiner sechzehn Jahre, seiner Größe und körperlichen Kraft kam sich Jess auf einmal wie ein linkischer Zehnjähriger vor, der sich innerlich gegen eine Ohrfeige stählte.

Er war gefasst darauf, den Schlag über sich ergehen zu lassen, ohne auch nur das Gesicht zu verziehen, doch er folgte nicht. Sein Vater starrte ihn nur an, war ihm dabei viel zu nah, und Jess musste all seinen Mut zusammennehmen, um den Blick nicht abzuwenden.

»Du willst das Geschäft nicht, so viel steht fest«, sagte sein Vater. »Andererseits bist du auch nicht geeignet, es zu führen. Du erinnerst mich mehr an einen Gelehrten. Du hast Tinte im Blut, Junge, und kannst nichts dagegen tun. Bücher werden für dich niemals nur etwas Geschäftliches sein.«

»Ich habe immer getan, was du von mir verlangt hast«, sagte Jess.

»Und ich habe nie etwas von dir verlangt, von dem ich nicht dachte, dass du es tun kannst. Wenn ich dir befehle, das Buch, das du unter deinem Hemd schmuggelst, ins Feuer zu werfen, dann würdest du es gewiss nicht tun.«

Jess’ Hände ballten sich zu Fäusten, und nur mit großer Gewalt gelang es ihm, die Antwort nicht herauszuschreien. »Ich bin kein verdammter Brandschatzer.« Irgendwie schaffte er es, dass es wie eine ruhige Bemerkung klang.

»Sag ich doch. Manchmal ist es in unserem Gewerbe schlicht Notwendigkeit und keine törichte politische Stellungnahme, ein Buch zu vernichten, um nicht geschnappt zu werden. Aber du würdest das nicht übers Herz bringen. Nicht einmal, um deine eigene Haut zu retten.« Sein Vater schüttelte den Kopf und schob sich weg. Bei der plötzlichen Freiheit fühlte Jess sich sonderbar schwach, während sein Dad zurück auf seinen Schreibtischstuhl sank. »Du musst dich für uns als nützlich erweisen. Ich kann nicht zulassen, dass du uns den Rest deines Lebens wie ein fauler Spross des Königshauses auf der Tasche liegst. Ich habe eine Stange Geld ausgegeben, um die besten Privatlehrer für dich zu bezahlen, während dein Bruder seinen Lebensunterhalt verdient hat, und ich muss zugeben, deine Lernfortschritte haben uns mit Stolz erfüllt. Aber es ist höchste Zeit, uns um deine Sicherheit zu kümmern.«

Es war sonderbar, wie ihm bei der Vorstellung, von seinem Vater gelobt zu werden, gleichzeitig heiß und kalt wurde. Jess wusste nicht, wie er die Würdigung aufnehmen sollte, und hatte nicht den blassesten Schimmer, was er sagen könnte. Weshalb er einfach schwieg.

»Hast du mich nicht gehört?« Callum Brightwells Stimme war jetzt unerwartet sanft, und Jess sah etwas Neues im Gesicht des Mannes. Er wusste nicht, was es war, doch es ließ ihn in seinem Stuhl zurücksinken. »Ich rede von deiner Zukunft, Jess.«

Der Junge schluckte eine jähe Woge der Übelkeit hinunter. »Welche Art Zukunft, wenn nicht im Geschäft mit dir?«

»Ich habe tief in die Tasche gegriffen und dir eine Stelle in der Bibliothek besorgt, vorausgesetzt, du bestehst die Ausbildung.«

»Wer’s glaubt, wird selig!« Jess’ Spott veränderte nichts am Gesichtsausdruck seines Vaters, nicht einmal ein Anflug von Verärgerung war zu sehen. »Das kann nicht dein Ernst sein. Ein Brightwell. In der Bibliothek.«

»Es ist mein voller Ernst, mein Junge. Einen Sohn im Bibliotheksdienst zu wissen, könnte dem Clan von immensem Nutzen sein. Du plünderst ein paarmal die Regale, steckst das ein oder andere unbezahlbare Werk ein und machst uns reich. Du kannst uns im Vorfeld vor Razzien warnen, uns Strategien der Hohen Garda stecken, solches Zeug. Und außerdem stünden dir alle Bücher zur Verfügung, die du dir auch nur vorstellen kannst.«

»Das kannst du nicht ernst meinen«, erwiderte Jess. »Du willst, dass ich dein Spion bin?«

»Ich will, dass du unser Ass im Ärmel bist … und vielleicht unser Fürsprecher für den Fall aller Fälle, sollten die Brightwells einmal einen brauchen. Die Bibliothek regiert die Welt, mein Sohn. Es ist das Beste, sich ein Stück vom Kuchen zu holen. Sieh mal, du hast mehr Rückgrat und bist ein schlauerer Fuchs, als einem Vater lieb ist. Du wärst in vielen Dingen gut, aber in der Bibliothek würdest du deinem Bruder mehr nützen. Vielleicht ihm eines Tages sogar das Leben retten.«

Natürlich drückte sein Vater bei ihm auf die Tränendrüse. »Ich würde den Aufnahmetest niemals bestehen.«

»Warum, glaubst du, habe ich diese Privatlehrer bezahlt, Junge? Du musst allerdings achtgeben, dass du nur solche Antworten gibst, die ein junger Mann in deinem Alter aus dem Kodex gelernt haben kann. Du hast alles mögliche unerlaubte Wissen in deinen Kopf gestopft. Protz damit herum, und sie werden dir Schlimmeres antun, als dich mit Schimpf und Schande nach Hause zu schicken.«

Sein Vater meinte es wirklich ernst, und Jess’ Wut verpuffte bei dieser Erkenntnis. Nicht einmal in seinen kühnsten Träumen hatte er in Erwägung gezogen, im Bibliotheksdienst zu arbeiten. Der Gedanke erschreckte ihn jedoch zugleich: Nie hatte er das Trauma dieser Bibliotheksautomaten vergessen, wie sie Unschuldige unter ihren Tatzen zermalmt hatten. Doch die Bibliothek besaß auch immer noch alles, was er sich jemals gewünscht hatte. Das gesamte Weltwissen, jederzeit zur Hand.

Als Jess allerdings keine Antwort gab, seufzte sein Vater, und seine Stimme schlug einen leicht ungeduldigen Unterton an. »Nenn es eine geschäftliche Abmachung, mein Junge. Es verschafft dir, wonach du dich sehnst, und bringt auch uns Vorteile. Gib der Sache eine echte Chance. Aber sei gewarnt: Solltest du einfach aufgeben oder scheitern, hast du von diesem Tag an nichts weiter von dieser Familie zu erwarten. Keinen einzigen Penny.«

»Und wenn ich hierbleibe?«