Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

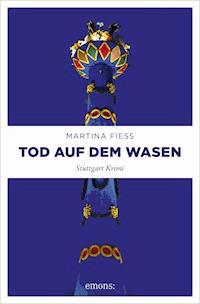

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Der sechste Fall für Stadtführerin Bea Pelzer. Unterhaltsam, witzig und aufregend wie das Volksfest. Ganz Stuttgart ist in Feierlaune: Das 200. Jubiläum des Cannstatter Wasens steht bevor. Doch dann brennt ein Festzelt ab, und die Feuerwehr findet unter den Trümmern eine Leiche. Kommissar Gabriel von der Kripo Stuttgart nimmt die Ermittlungen auf – ebenso wie zu seinem Leidwesen die neugierige Stadtführerin Bea Pelzer. Eigentlich soll sie Besuchergruppen über den Wasen führen, stattdessen entdeckt sie ein mörderisches Komplott und ist dem Täter bald dicht auf den Fersen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 371

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Die geborene Badenerin Martina Fiess genießt seit über zwanzig Jahren das herzliche »schwäbische Exil« in Stuttgart – und machte die Landeshauptstadt als Dank zu ihrem bevorzugten Tatort. Als Journalistin stöberte sie Leichen im Keller anderer Leute auf, trennte als Sachbuchlektorin Fiktion von Fakten und manipulierte als Werbetexterin den schönen Schein. »Tod auf dem Wasen« ist ihr sechster Roman um die ebenso kreative wie chaotische Stuttgarter Werberin Bea Pelzer.

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

© 2018 Emons Verlag GmbH

Alle Rechte vorbehalten

Umschlagmotiv: mauritius images/imageBROKER/Michael Weber

Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer

Umsetzung: Tobias Doetsch

Lektorat: Susann Säuberlich, Neubiberg

eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-96041-393-6

Stuttgart Krimi

Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie

regelmäßig über Neues von emons:

Kostenlos bestellen unter

www.emons-verlag.de

Prolog

Das Dröhnen der Motoren auf der Mercedesstraße war zu ihrer vertrauten Schlafmusik geworden. Was Emily in dieser Nacht aufschreckte, waren lautstarke Rufe aus Richtung des Cannstatter Wasens. Die Aufbauhelfer begrüßten das Ende ihrer Schicht und den Feierabend.

Seit Ende Juni wuchsen die riesigen Festzelte auf dem Freiluftgelände am Neckar gegenüber von Emilys Wohnung in die Höhe. Tagsüber schallte der Baulärm durch das Wohngebiet Veielbrunnen zwischen Bahnhof und Mercedes-Benz Arena, abends das Geschrei der Bauarbeiter aus aller Herren Länder.

Noch war der Lärmpegel einigermaßen erträglich. Das Volksfest wurde erst am Freitag eröffnet. Siebzehn Tage lang würde sich das Kreischen der Fahrgäste mit den Spaßbotschaften der Ansager in den Fahrgeschäften vermischen und sich mit dem Gegröle Betrunkener bis in den späten Abend zu einem Geräuschangriff steigern, dem man als Anwohner nur durch Flucht oder Ohropax entkommen konnte. Wegweiser zum Wasen brauchten Besucher von außerhalb nicht. Zerbrochene Glasflaschen, achtlos weggeworfene Essensreste und Urinpfützen markierten die üblichen Trampelpfade der Feierlustigen.

Wie viel Uhr mag es sein?, fragte sich Emily. Durch die Schlitze des Rollladens drang noch kein Tageslicht herein, nur der sanft orange Schimmer der Straßenbeleuchtung. Emily tastete hinüber zur anderen Hälfte des Bettes. Statt des erhofften warmen Männerkörpers neben ihr spürte sie nur die kühle Glätte des Lakens. Wieder einmal war ihr Freund gegangen, ohne sich zu verabschieden.

Er wollte mich nur nicht wecken, sagte sie sich. Dieser Gedanke spendete ihr Trost, auch wenn sie tief in ihrem Inneren wusste, dass sie sich etwas vormachte.

Emily rutschte hinüber auf die andere Seite des Bettes und vergrub ihr Gesicht in der Weichheit des Daunenkissens. Es duftete nach Kräutershampoo und Zigarettenrauch. Und dem würzigen Geruch seiner Haut, der sie an ihren ersten gemeinsamen Spaziergang denken ließ. Hoch über Esslingen waren sie an einem heißen Frühsommertag Hand in Hand durch den üppigen Mischwald geschlendert. Emily hatte eine Handvoll Fichtennadeln zerdrückt und den Duft der ätherischen Öle tief eingesogen. Noch Tage später hatten ihre Finger nach Glück gerochen.

Die Stimmen draußen wurden lauter. Emily zog die Decke über den Kopf und verkroch sich in ihrer warmen Höhle, die angefüllt war mit Berührungen und Erinnerungen. Noch war sie nicht bereit, sich der Realität zu stellen, zu schön waren die letzten Stunden mit Charlie gewesen. Manchmal konnte er so zärtlich und offen sein, als hätte er seine emotionale Ritterrüstung abgelegt. Sie waren selten, diese Augenblicke, und deshalb umso bedeutender. Emily wagte dann kaum zu atmen, um die Nähe nicht zu vertreiben. Jede Berührung, jeden Kuss von Charlie speicherte sie als kostbare Erinnerung ab.

Ihr war klar, sie war diejenige in dieser eigenartigen Beziehung, die mehr liebte. Sie würde die Verliererin sein, das war vom Schicksal vorprogrammiert. Doch bis dahin wollte sie alles auskosten, was dieser verschlossene Mann ihr schenkte.

Zu sehr durfte sie Charlie nicht bedrängen, das hatte sie inzwischen gelernt. Besonders, wenn er ihr vom tragischen Ende seiner Jugendliebe erzählte, das sein Herz in Stücke zerbrochen und nie wieder hatte heilen lassen. Ob er dieses Mädchen noch immer liebte? Ob er an sie dachte, auch wenn er mit ihr zusammen war? Emily traute sich nicht zu fragen. Zu groß war ihre Angst vor einer ehrlichen Antwort.

Das Tatütata einer Sirene schrillte durch die Nacht und riss sie aus ihrer sentimentalen Erinnerung. Vermutlich war die Polizei im Anmarsch, um eine Schlägerei zwischen den vor Testosteron strotzenden Aufbauhelfern zu schlichten.

Mit einem Seufzer schwang Emily die Beine aus dem Bett. Der Fußboden war eiskalt. Sie wickelte die Bettdecke um sich und lief hinüber zum Fenster. Die rauen Holzdielen knarrten unter ihren Fußsohlen. Durch die Wand hörte sie das junge Pärchen streiten, das im August in die Nachbarwohnung gezogen war. Der orange Lichtschein, der durch die Rollladenschlitze hereindrang, war heute viel intensiver als sonst. Merkwürdig. Emily sah hinüber zum Nachttisch. Die rot leuchtende Anzeige des Radioweckers zeigte kurz nach elf. Warum war es um diese Uhrzeit draußen so hell? Sie trat näher an die Fensterscheibe und spürte die Kühle des Glases auf ihrer Haut.

Jetzt war eine zweite Sirene zu hören. Emily zog den Rollladen hoch. Blaue Lichtblitze eines Streifenwagens überlagerten das orangerote Schimmern. Von den Hügeln des Stadtteils Berg leuchteten Fensterquadrate und -rechtecke über den Neckar herüber. Hinter den Häusern ragte der Fernsehturm wie eine Stecknadel aus ihrem Kissen auf. Doch heute galt Emilys Blick weder dem Stuttgarter Wahrzeichen noch dem neugotischen Turmhelm der Berger Kirche oder dem stählernen Ungetüm des Gaskessels, sondern dem züngelnden Orange, das den Nachthimmel über dem Festgelände erleuchtete. Über den Festzelten ballten sich dichte graugelbe Rauchwolken, die sie an überdimensionierte angebrannte Zuckerwatte erinnerten. Erst jetzt realisierte sie, was draußen vorging. Der Wasen stand in Flammen.

Donnerstag

»Jede dritte Frau hat keinen Spaß am Sex, steht hier.« Mit diesen Worten begrüßte mich meine Mitbewohnerin Jeannette, als ich barfuß und im Nachthemd in die Küche unserer WG in der Reinsburgstraße trottete. Jeannette sah von der großbuchstabigen Tageszeitung vor ihr auf dem Tisch auf und kommentierte trocken: »Haben wir ein Glück, Bea, dass wir nur zu zweit sind.«

»So viel Mathematik am frühen Morgen überfordert mich.« Ich griff nach der randvollen Tasse mit rabenschwarzem Kaffee, die sie mir entgegenschob.

Jeannette gehörte zu den Lerchen und beglückte die Mitmenschen schon im Morgengrauen mit ihrer Lebenslust. Dagegen war ich heute besonders immun, denn die letzten Minuten vor dem Klingeln meines Weckers hatte ich angekettet im vordersten Wagen der Achterbahn verbracht, die bald ihren Betrieb als neueste Adrenalinschleuder auf dem Wasen aufnehmen würde. Besonders verstörend war der Anblick meiner entgleisenden Gesichtszüge und der im Fahrtwind flatternden Backen gewesen, während ich durch alle drei Dimensionen des Luftraums zwischen Neckar und Mercedesstraße gewirbelt worden war.

»Verstehe, schlecht geschlafen«, brummte Jeannette. »Deinen Monsterfalten nach zu deuten, hast du den nächsten Roman von Stephen King geträumt.« Sie tunkte ihr angebissenes Croissant in ein Honigglas und lutschte genüsslich daran herum.

Meine Koordination war noch im Halbschlaf. Gähnen und Nicken trafen zeitgleich aufeinander. Und zwar genau in dem Moment, als ich einen Schluck aus der Tasse nehmen wollte. Die schwarze Brühe schwappte in meinen Ausschnitt und hinterließ eine heiße Spur bis hinunter zum Bauchnabel, wo sie sich in einem Miniteich sammelte.

»Wie wär’s mit einer Kurztherapie gegen dein Volksfest-Trauma?«, schlug Jeannette vor und tunkte das Croissant erneut in den Honig. Eine Linie goldbraun schimmernder Punkte markierte den Weg zu ihrem Mund. »Schließlich musst du die nächsten zwei Wochen zwischen Space-Shootern, Losverkäufern und zu Tode gegrillten Hähnchen verbringen.«

»Aussichtslos. Volksfest und ich, das ist so, als wollte man einer Meerjungfrau den richtigen Gang auf dem Catwalk beibringen.« Ich drückte mein Nachthemd in den Nabel, um die Flüssigkeit aufzutupfen, und sah zu, wie sich der Stoff kaffeedunkelbraun verfärbte.

»Wenigstens genießt du das Privileg anständiger Klamotten«, beschwerte sich Jeannette und leckte Honig von ihren Fingern. »Dagegen muss ich meine kaum vorhandenen Knödel zu Markte tragen. Ausgerechnet ich. Du hast vom lieben Gott immerhin die Schwäbische Alb bekommen. Bei mir reicht’s nur für die norddeutsche Tiefebene.« Zur Veranschaulichung schob sie ihre ziemlich flache Vorderseite über die Tischplatte. Dann tippte ihr Zeigefinger auf eine farbige Anzeige der »Bild«-Zeitung. Die hatte sie aus dem Briefkasten unserer Vermieterin gemopst. In der Anzeige posierten Models in Trachtenmode mit schaumbekrönten Bierkrügen und Lebkuchenherzen vor einem goldfarbenen Hintergrund, der an Wandbespannungen aus Brokat in barocken Schlössern erinnerte.

»Sind das Annikas Entwürfe?«, fragte ich und zog die Tageszeitung näher heran.

Jeannette nickte. »Mehr Haut als Stoff. Die reinsten Nuttenlappen. Wundert mich nicht, warum unsere männlichen Kollegen in der Agentur begeistert sind.«

Jeannette und ich verdienten unsere Brötchen in der Werbeagentur Hohlbergs Reich in der Neuen Weinsteige. Die Agentur war nach ihrem Chef André Hohlberg benannt. André hatte zwar weniger Gehirnzellen als meine Freundin und ich zusammen, aber dafür ein besonderes Talent zum Schleimen. Das nutzte er geschickt, um zahlungskräftige Kunden für seine Agentur zu gewinnen. Vor ein paar Monaten war es ihm gelungen, einen begehrten Etat für das zweihundertjährige Jubiläum des Cannstatter Wasens an Land zu ziehen. Das beliebte Volksfest trug dieses Jahr den Namen »Jubiläumswasen« und sollte morgen feierlich eröffnet werden.

André hatte für diesen Auftrag alle Sklaven seiner Agentur in einem Maße verplant, das in keinerlei Zusammenhang zur vertraglich vereinbarten Arbeitszeit stand. Mir fiel die zweifelhafte Ehre zu, feierlustige Besuchergruppen über das Gelände des Wasens zu führen und mehr oder weniger Tiefsinniges über die traditionsreiche Geschichte des zweitgrößten Volksfestes der Welt zu erzählen. Dabei trat ich als Figur aus der Landesgeschichte auf, wie etwa Franziska von Hohenheim oder Königin Katharina von Württemberg, deren Ehemann König Wilhelm I. das Volksfest 1818 gegründet hatte. Um Authentizität vorzugaukeln und die Teilnehmer für ihr Geld angemessen zu bespaßen, musste ich bei diesen Führungen historische Kostüme aus dem Fundus der Staatsoper tragen. Zu jeder anderen Tages- und Nachtzeit war ich wie alle Mitarbeiter von André Hohlberg dazu verdonnert worden, für die deutlich stoffärmere Trachtenkollektion zu werben, die er mit unserer neuen Agenturkollegin Annika eigens für den Jubiläumswasen entworfen hatte.

Als ein Feuerwehralarm durch unsere Wohnung schallte, schoss mein Puls in die Höhe. Endlich wurde ich wach. »Brennt’s bei uns etwa?«

»Brennen tut’s schon«, sagte Jeannette erstaunlich gelassen. Mit einem vergnügten Grinsen schob sie sich von der Eckbank hoch. »Aber nicht bei uns, sondern in Hohlbergs Reich. Die Sirene hab ich als neuen Klingelton für unseren Chef downgeloaded.« Jeannette trabte in den Flur, nahm ihr Handy vom Garderobenschrank und meldete sich mit einem zackigen: »Bonjour, André.«

Nach ein paar Sekunden stieß sie einen erschrockenen Laut aus. »Was? Okay. Alles klar, André. Bea und ich sind schon unterwegs.«

Kopfschüttelnd kam Jeannette zurück in die Küche. »Ich glaub, der Stress vor der Waseneröffnung ist zu viel für André. Er hat was von Katastrophe gestammelt und uns in Lichtgeschwindigkeit zu einer Krisensitzung in die Agentur beordert.«

In Jeannettes Golf fuhren wir Richtung Süden. Auf der Fahrt unterhielt sie mich mit Imitationen unseres Chefs. Andrés Vorliebe für sprachlich oft fragwürdige französische Formulierungen und die dramatische Gestik, mit der er sie unterlegte, machte ihn zum beliebten Opfer für solchen Spott.

»Mon Dieu! Grande catastrophe!«, rief Jeannette und bog schwungvoll von der Reinsburgstraße auf die Schwabstraße.

Ich flog gegen die Beifahrertür und stieß mir den Ellbogen an der Armstütze. Mein Nerv beschwerte sich mit einem schmerzenden Blitz in den kleinen Finger, der sich anfühlte, als hätte ich in eine Steckdose gefasst.

»Marie Antoinette, mach dich adrett« begleitete uns über den Marienplatz und »Wir müssen aufs Schafott, quel complotte« durch die Filderstraße. Unter einem triumphalen »Egalité, liberté, Käse-Soufflé« bogen wir vor der Weinstube Kochenbas rechts ab und fuhren auf der Immenhofer Straße den Berg hoch.

»Du hast Talent, Jeannette«, würdigte ich die dichterischen Qualitäten meiner Freundin. »Schreib du doch lieber die Headlines für das Festzelt.«

Jeannette winkte lachend ab. »Danke für die Lorbeeren, aber ich bin mit der Organisation des Trachtenshootings heute Mittag voll ausgelastet.«

Als wir auf den Agenturparkplatz in der Neuen Weinsteige einbogen, wurden ihre Gesichtszüge für einen Augenblick ernst. »Hoffentlich war Andrés Anruf kein böses Omen für das Shooting. Ich musste jede Menge Leute bestechen, damit wir die neue Kollektion im Festzelt fotografieren können, während rings um uns noch gehämmert und gesägt wird. Allein die Versicherung kostet Trillionen.« Sie stellte ihren Wagen neben einem weißen Alfa Romeo ab und hob vielsagend die Augenbrauen. »Aha. Dein Ex-Ex-Lover ist auch schon da.«

Der Alfa Romeo neben uns gehörte Teddy Ternes, einem Grafiker der Werbeagentur. Mit Teddy verband mich eine wechselvolle Liebesgeschichte, die nun endgültig der Vergangenheit angehörte, seit ich mich für den soliden Banker Georg entschieden hatte. Nun ja, sagen wir fast endgültig. Vor ein paar Monaten erlitt ich einen Rückfall auf Teddys Sofa, der Jeannette leider nicht verborgen geblieben war. Seitdem nutzte sie jede Gelegenheit, um mich damit in Verlegenheit zu bringen.

»Auf in den Kampf«, trällerte Jeannette und nahm die Reisetasche vom Rücksitz. Die Tasche enthielt unsere Tracht, die wir auf Andrés Anweisung zu Werbezwecken eigentlich von früh bis spät tragen sollten.

Als wir uns der Jugendstilvilla näherten, stellten wir die Kommunikation ein, um André nicht früher als nötig auf uns aufmerksam zu machen.

Im obersten Stock der Villa logierte die Werbeagentur Hohlbergs Reich mit Premiumblick auf den Talkessel und die malerischen Hügel der Landeshauptstadt. Die Sandsteinfassade der Villa war mit ihren Säulen, Dreiecksgiebeln und verzierten Kapitellen ein prachtvolles Beispiel für die Architektur des Historismus. Doch wer das imposante Treppenhaus betrat, bekam leicht einen Kulturschock. Die stilvollen Mosaike des Fußbodens und das neobarock anmutende Treppengeländer aus rotem Sandstein standen in schroffem Kontrast zu den blau-weißen Stoffbahnen, Samtherzen und kleinen goldenen Krönchen, die von der Decke baumelten.

Dieser gewöhnungsbedürftige Dekorationsmischmasch schmückte ein Festzelt auf dem Wasen, dessen Wirt zu unseren neuesten Agenturkunden gehörte. Andrés Faible für französischen Dekor à la Sonnenkönig vermischte sich mit bayerischen Farbwelten und einem Hang zum Kitsch, der sogar Harald Glööckler alle Ehre gemacht hätte. André hatte den Eigentümer der Villa und den Hausmeister mit Gutscheinen für das Festzelt bestochen, damit er das Treppenhaus zu Werbezwecken mit seiner Wasendekoration verunstalten durfte.

Oben angekommen, betraten wir die Werbeagentur. Im Flur empfing uns die vertraute Kombination aus dem Duft frisch gerösteter Kaffeespezialitäten und hämmernder Bässe aus dem Grafikatelier. Mit einem schnellen Blick vergewisserten wir uns, ob die Luft rein beziehungsweise unser Chef außer Sichtweite war, und verschwanden in der Damentoilette. Da sich außer André und den Praktikanten niemand an die Anweisung hielt, die agentureigene Tracht ständig zu tragen, wurden die Toiletten morgens und am Feierabend als Umkleidekabinen stark frequentiert.

Nun machte sich auch in meiner Magengrube ein mulmiges Gefühl breit. »Ich bin gespannt, was Andrés Anruf zu bedeuten hat. Katastrophe, das klingt beunruhigend.«

»Ach, Bea, du kennst doch unsere Mimose von Chef«, sagte Jeannette, die ihre unverwüstlich gute Laune zurückgewonnen hatte. »Der macht aus jeder Schnake ein Mammut. Ich schätze mal, die Druckerei hat den Goldton der Sonderfarbe für die Speisekarten um eine winzige Nuance versiebt. Oder die albernen roten Samtherzen werden erst haarscharf zur Eröffnung am Freitagmittag fertig.«

Jeannette griff in die Reisetasche und reichte mir mein Dirndl in Gold- und Rottönen. Sie selbst schlüpfte in eine Lederhose und eine karierte Bluse, die mit roten Herzchen bestickt war. Wir strichen den zerknitterten Stoff unserer Trachten glatt und gingen hinüber in den Besprechungsraum.

Andrés neue Kleiderordnung galt seit Wochen als ungeschriebenes Gesetz in und außerhalb der Werbeagentur. Dennoch war die bunte Farbpalette meiner Kollegen ein noch immer ungewohnter Anblick. Normalerweise pflegten alle Agenturmitarbeiter – von der farbenfreudigen Jeannette einmal abgesehen – den typischen Werberlook mit Variationen von Dunkelanthrazit bis Tiefschwarz. Bei Meetings im Besprechungsraum reihten sich Grün, Blau, Rot und Gold aneinander wie die Näpfe in einem Aquarellkasten. Dieser Regenbogeneffekt wurde noch verstärkt durch die Schaufensterpuppen entlang der Wände, die Andrés Entwürfe in gekünstelten Posen präsentierten. Seit er sein Faible für Modedesign entdeckt hatte, verwandelte sich die minimalistisch eingerichtete Agentur in ein Kreativlabor. Stoffmuster in allen Größen und Ausführungen, blau-weiß gemusterte Meterware und goldfarbene Bänder knäulten sich auf fast allen waagerechten Oberflächen. Damit André seine modischen Visionen sofort in Skizzen festhalten konnte, wenn sie ihn überkamen, waren in jedem Raum weiße Magnettafeln an den Wänden angebracht worden.

Die anberaumte Krisensitzung hatte noch nicht begonnen. Die schwarzen Chromschwinger für die beiden Geschäftsführer an der Schmalseite des Besprechungstisches waren leer. Auch der Vertreter des Eventbüros, der zum Planungskomitee des neuen Festzeltes gehörte, war noch nicht eingetroffen. Erst zwei unserer Mitstreiter hatten sich zur Besprechung eingefunden. Unsere neue Kollegin Annika Weiss hatte ihren Stuhl vom Tisch weggedreht und nestelte die goldenen Hosenträger einer Schaufensterpuppe zurecht.

Mein nächster Blick landete bei Teddy. Mein Ex trug zu seiner knöchellangen Wildlederhose im Trachtendesign und kariertem Hemd wie üblich Cowboystiefel und die unvermeidliche Lederjacke, die er sogar im Hochsommer nicht ablegte. Seine dunkelblauen Augen glitten über mein Dirndl und weiter zu meinen nackten Beinen. Dort verweilten sie mit unverhohlenem Interesse. Vermutlich weil ich sonst Hosen trug und es ein paar Monate her war, seit er meine Beine das letzte Mal unverhüllt zu Gesicht bekommen hatte.

Als Teddy meine Befangenheit bemerkte, bildeten sich neben seinen Mundwinkeln die kommaförmigen Grübchen, die mir früher viel Ärger eingebrockt hatten. Instinktiv steuerte ich den Chromschwinger neben Annika an. Aus dem einfachen Grund, weil der am weitesten von Teddy entfernt stand. Rasch setzte ich mich und ließ meine Beine unter dem Besprechungstisch verschwinden.

Annika war einige Jahre jünger als ich. Mit ihrem herzförmigen Gesicht und den großen grünen Augen wirkte sie sehr mädchenhaft und weckte bei den meisten Männern Beschützerinstinkte. Trotzdem stand sie deutlich breitbeiniger im Leben als ich. Das musste sie auch. Ihr Job war es, Andrés Stilmix aus bayerischer Tracht und opulenten Kostümen des Versailler Hofes in tragbare Kleidungsstücke umzusetzen. Ursprünglich war sie als Mediendesignerin eingestellt worden, um die Grafiker bei ihren Entwürfen zu unterstützen. Kaum hatte André jedoch von ihrer abgeschlossenen Lehre als Schneiderin erfahren, ernannte er sie ungefragt zu seiner persönlichen Kreativassistentin. Nun musste sie ihm fast rund um die Uhr zur Verfügung stehen.

Als Annika mich sah, rückte sie ihren Chromschwinger an den Tisch zurück und beugte sich zu mir. »Morgen, Bea.« Ein Hauch Veilchenduft wehte aus ihren schulterlangen dunkelblonden Locken herüber, die sich perfekt wellten, als würde sie jeden Morgen Stunden mit einem Lockenstab daran herumondulieren. »Weißt du, was es mit Andrés mysteriösem Anruf auf sich hat?«

Bevor ich etwas erwidern konnte, schwang die Tür auf und unser Chef betrat die Bühne. Mit ausgreifenden Schritten steuerte er in tannengrüner Lederhose und schwarzer Filzweste auf seinen Platz an der Schmalseite des Tisches zu und ließ sich so würdevoll nieder, als handelte es sich um eine Thronbesteigung. In seinem Schlepptau folgte Dr. Ludger Jürgens vom Eventbüro im grauen Allerweltsanzug mit Hemd ohne Krawatte. Er war für den Wasen zuständig. Dahinter stöckelte Helena Römerstein am Tisch entlang. Die ehrgeizige Eventmanagerin gehörte zum Wasenteam und kombinierte Andrés Trachten oft mit Bohnenviertel-Accessoires. Heute trug sie zum pinkfarbenen Dirndl ein Spitzenblüschen mit reichlich Durchblick und schwarze Seidenstrümpfe mit Naht. Stilettos stockten ihre Einmeterachtzig noch um gute zehn Zentimeter auf.

Wie üblich fiel André ohne Begrüßung mit der Tür ins Haus. »Wir kommen gerade aus Cannstatt«, verkündete er mit finsterer Miene und rückte auf die vordere Kante des Chromschwingers. Über der Flanellweste mit goldenem Einstecktuch faltete er die manikürten Hände und vergewisserte sich, ob auch wirklich alle Blicke auf ihm ruhten. Erst dann fuhr er fort. »Dort hat sich eine Katastrophe von ungeheurem Ausmaß ereignet, die unseren gesamten Einsatz erfordert, n’est-ce pas.« Als gewiefter Rhetoriker legte André an dieser Stelle eine Kunstpause ein.

Das Grummeln in meiner Magengrube verstärkte sich. Jeannettes Lippen formten neben mir leise die Worte »Komplott, Schafott«.

Als hätte André ihre Bemerkung gehört, strich er sich über den Kopf. Genauer gesagt über die offensichtlich gefärbten schwarzen Haare, die mit einer Überdosis Gel daran festgeklebt waren.

»Heute Nacht ist das Festzelt unseres Kunden Achim von Holsten in Brand geraten«, verkündete er die Hiobsbotschaft. Äußerlich schien André ruhig, doch seine gefalteten Hände krallten sich ineinander und ließen die Knöchel weiß hervortreten.

Ein Geräuschkonzert aus Luftholen, erschrockenem Ausatmen und einem »Um Gottes willen« von Annika neben mir folgte. Mir rutschte der Magen gleich ein paar Stockwerke tiefer. Ein Brand im Festzelt, in dessen Entwurf und Gestaltung wir bergeweise Überstunden investiert hatten? Das klang gar nicht gut. Hoffentlich war niemand verletzt worden.

André fuhr fort. »Erfreulicherweise traf die Feuerwehr noch rechtzeitig ein und konnte den kompletten Verlust verhindern. Nichtsdestotrotz ist fast die Hälfte des Zeltes abgebrannt. Von unserer kongenial gestalteten Einrichtung sind nur noch Trümmer und verschmorte Reste übrig.«

Sogar Jeannette verschlug es bei diesen Worten die Sprache. Angesichts ihres angeborenen Hangs zur Insubordination wollte das einiges heißen.

»Abgebrannt?«, wiederholte Teddy ungläubig und schob seine dunklen Augenbrauen die Stirn hoch. »Was genau meinst du damit, André? Das Zelt hat ja wohl kaum von selbst Feuer gefangen.«

»Die genauen Umstände sind noch nicht geklärt.« André spitzte die Lippen, was darauf hindeutete, dass noch Unangenehmeres folgte. So war es auch. »Alors, die Kriminalpolizei ist vor Ort und ermittelt mit der Feuerwehr die Brandursache.«

»Die Kripo, sagst du?« Diesmal war es Jeannette, die nachhakte. »Die ist doch für Verbrechen und organisierte Kriminalität zuständig. In diesem Fall wäre das Brandstiftung. Heißt das etwa, jemand hat das Zelt absichtlich angezündet?«

»Unabsichtlich legt eigentlich selten jemand ein Feuer, Jeannette«, spöttelte Teddy, bis ihn Andrés ruckartig erhobene Hand verstummen ließ.

»Contenance!«, rief André und schlug mit der Faust auf den Tisch. Die kleinen Wasserflaschen und Gläser in der Tischmitte klirrten. »Die Situation ist besorgniserregend bis katastrophal. Ich erwarte vollsten Einsatz von allen, vous avez compris?« Kurz schweifte sein Blick zu dem leeren Platz neben ihm, wo üblicherweise Peter Herzog saß. Peter war der zweite Geschäftsführer von Hohlbergs Reich und außerdem mein Vater. Seit der Scheidung meiner Eltern vor gefühlt zwanzig Jahren hatten wir kaum Kontakt gehabt. Bis André ihn vor ein paar Monaten überraschend als Co-Geschäftsführer seiner Agentur präsentiert hatte und Peter in mein Leben zurückgekehrt war. Seitdem lernten wir uns wieder neu kennen und versuchten, die vielen unausgesprochenen Dinge zwischen uns zu ignorieren.

Ich konzentrierte mich wieder auf Andrés Erklärungen.

»Peter ist noch auf dem Wasen«, sagte er gerade. »Von dort aus hält er mich über die Ermittlungen auf dem Laufenden. Unsere Aufgabe besteht nun darin, eine rasche Lösung für unseren neuen Kunden zu finden. Das sind wir Achim von Holsten und unserem Ruf schuldig.« Mit einem Nicken übergab er das Wort an Dr. Jürgens vom Eventbüro, das bis vor Kurzem zur Organisationsgesellschaft des Wasens gehört hatte und nun ein eigenständiges Unternehmen war.

Der Projektleiter war für das neue Festzelt auf dem Wasen zuständig und ging seit Wochen in der Agentur ein und aus, als wäre es seine eigene. Alle Entscheidungen rund ums Festzelt mussten von ihm persönlich abgesegnet werden, entsprechend wichtig nahm er sich. In letzter Zeit hatte der bislang eher ruhige, um nicht zu sagen farblose Mann sogar den chefmäßigen Ton von André übernommen.

Dr. Jürgens bekräftigte dessen moralischen Appell. »Wie Ihnen bekannt ist, nimmt Achim von Holsten zum ersten Mal am Wasen teil«, sagte er und reckte entschlossen das Kinn, das rein anatomisch schon weiter als üblich vorstand. »Umso tragischer sind die jüngsten Entwicklungen. Vor allem in Anbetracht der morgigen Eröffnung. Wir brauchen sofort einen überzeugenden Plan B für Herrn von Holsten beziehungsweise für sein Festzelt.«

»Und für die geplanten Events«, ergänzte Helena Römerstein und erntete ein mehrfaches Nicken von Dr. Jürgens. »Die Vorratsräume und Kühlschränke sind bis obenhin gefüllt«, fuhr sie fort und robbte sich langsam, aber sicher ans Thema Geld heran. »Alle Künstler und Bands sind gebucht und die meisten Veranstaltungen fast ausverkauft. Wir können uns keinen Ausfall leisten.«

»Dasselbe gilt für Herrn von Holsten«, ergänzte Dr. Jürgens, augenfällig mitgerissen von der Dynamik der Eventmanagerin. »Unnötig zu sagen, dass auch ich hundertfünfzigprozentiges Engagement und vollsten Einsatz erwarte.« Seine eindringlichen Blicke in die Runde ließen keinen Zweifel daran, wen er damit meinte.

Während ich überlegte, ob man das Adjektiv »voll« tatsächlich grammatikalisch korrekt zu »vollsten« steigern konnte, breitete André die Hände aus wie ein Pfarrer bei der Predigt. Ähnlich salbungsvoll waren seine Worte. »Sie wissen, verehrter Herr Dr. Jürgens, meine Agentur ist bekannt dafür, auch in schwierigen Situationen für unsere Key Accounts die Kohlen aus dem Feuer zu holen.« Bei diesen Worten hielt er kurz inne, als ginge ihm erst jetzt auf, wie unpassend sein Vergleich in der aktuellen Misere war.

Dr. Jürgens nutzte diese Chance und produzierte sich erneut als Entscheider, indem er André die Pointe vor der Nase wegschnappte. »Es ist uns gelungen, ein Ersatzzelt aus München zu organisieren«, verkündete er selbstbewusst, als wäre er höchstpersönlich in der bayerischen Hauptstadt gewesen und hätte das Zelt klargemacht. Er sah auf seine Armbanduhr, die dreimal so groß war wie meine. »Es müsste bald in Cannstatt eintreffen. Wir lassen es neben dem … nun ja, neben dem beeinträchtigten Zelt aufbauen. Wahrscheinlich am Rand des Campingplatzes. Die Veranstaltungen werden in dieses Ersatzzelt verlegt. Das heißt, fast alle Events können wie geplant stattfinden. In etwas kleinerem Rahmen selbstverständlich«, schränkte er merklich widerwillig ein. »Sobald ich Gelegenheit hatte, mit Herrn von Holsten zu sprechen, wissen wir mehr.«

»Was ist mit dem Shooting heute Mittag?«, fragte Jeannette an André gewandt. »Das war im Eingangsbereich des Festzeltes vor der Versailles-Bar geplant. Ist die auch abgebrannt?«

»Die Bar wurde nur geringfügig beschädigt.« André war froh, endlich etwas Positives verkünden zu können. »Auch der Küchenbereich ist fast zur Hälfte funktionsfähig. Allerdings …« Hier zögerte er und ließ den Blick hinüber zu Dr. Jürgens wandern.

»Müssen wir noch die Erlaubnis der Feuerwehr abwarten«, beendete dieser Andrés Satz. »Aber ich bin sicher, Peter Herzog tut sein Möglichstes, um die Dringlichkeit unseres Anliegens deutlich zu machen.«

Jetzt verstand ich endlich, wie der Hase lief. Mein Vater war auf dem Wasen geblieben, um für die Agentur alles rauszuholen, was ging. Und um zu verhindern, dass die Volksfestteilnahme einen Tag vor der Eröffnung noch abgesagt werden musste. Das würde nicht nur den Ruf der Agentur schädigen, sondern auch den Geldbeutel aller Beteiligten. An dieser Stelle war André noch empfindlicher als bei seiner Eitelkeit.

Für unseren Kunden wäre der zusätzliche finanzielle Verlust durch den Verdienstausfall desaströs. Vom Imageschaden ganz abgesehen. Achim von Holsten war Festwirt aus Leidenschaft und seit Jahren eine feste Größe auf der Münchner Wiesn, dem ewigen und uneinholbaren Konkurrenten in Sachen Volksfest. Entsprechend schwierig war sein Start in Bad Cannstatt. Verständlicherweise waren die alteingesessenen Festwirte, Veranstalter und Beschicker auf dem Wasen wenig erfreut darüber, dass ihnen ausgerechnet ein Münchner Festwirt Konkurrenz machte.

»Weiter im Plan«, sagte André. Er fühlte sich nun sichtlich wohler, weil es darum ging, Entscheidungen zu treffen, sprich uns Agentursklaven herumzukommandieren. »Das Shooting findet statt«, bekundete er in Richtung Jeannette und Teddy, der als Artdirector für das Visuelle zuständig war. Danach wandte er sich an mich. »Deine Führung selbstverständlich auch, Bea. Eh bien, ich schlage vor, die Route geringfügig zu variieren, wenn du verstehst.«

Die Route geringfügig variieren? Was genau wollte er damit sagen? »Meinst du, ich soll das abgebrannte Zelt auslassen, André?«, fragte ich vorsichtshalber nach. »Aber was ist mit dem Shooting der Trachtenmode? Das sollte in der Versailles-Bar im Festzelt stattfinden. Bei der Führung habe ich die Fotoaktion als festen Programmpunkt eingeplant, ebenso den kulinarischen Ausklang in der Bar. Du hattest eigentlich angeordnet, jede Gelegenheit zu nutzen, um für die Agenturkollektion Werbung zu machen.«

Mein Nachhaken brachte André nur kurz aus dem Konzept. »Bea, das entscheide ich, sobald ich von Peter höre«, konterte er souverän. »Gut, das wäre dann alles.«

Das Meeting war beendet. Obwohl wir Agenturmitarbeiter mehr als genug zu tun hatten, blieben wir sitzen, um das eben Gehörte zu verdauen. Der Brand im Festzelt war ein schwerer Schlag. Nicht nur für den Festwirt, sondern auch für uns. Wie meine Kollegen hatte ich in den letzten Wochen alle Kräfte für den Endspurt mobilisiert. Nun sah es so aus, als müssten wir innerhalb von kaum mehr als vierundzwanzig Stunden komplett neu planen. Und dieses Ersatzzelt im Corporate Design umgestalten, bis es zu den Speisekarten, Plakaten, Anzeigen et cetera passte, die bereits fertiggestellt und einsatzbereit waren.

Anders als wir hatten Dr. Jürgens und André genug Zeit gehabt, sich auf die aktuelle Situation einzustellen. Fast zeitgleich standen die beiden auf und zogen sich in einen Erker zwischen zwei Schaufensterpuppen zurück. Dort steckten sie verschwörerisch die Köpfe zusammen und tuschelten.

Plötzlich war ein energischer Wortwechsel zwischen zwei Frauen zu hören, der auf dem Flur vor dem Besprechungsraum stattfand. Die eine Stimme gehörte meiner Agenturkollegin Pauline, die jemanden daran hindern wollte, unser Meeting zu stören. Die andere Stimme kam mir bekannt vor, aber es gelang mir nicht, sie einzuordnen.

Ich war noch am Überlegen, als eine Frau mit kurzen blonden Haaren den Raum betrat. Sie war ungefähr in meinem Alter und trug einen dunkelblauen Hosenanzug. Äußerlich wirkte sie ruhig, aber die schräg geschlossene Knopfleiste ihres Blazers deutete auf emotionalen Aufruhr hin.

Hier in der Agentur wirkte die Besucherin wie ein Fremdkörper, daher schaltete mein Gehirn erst mit Verzögerung. Es war Gerit Herzog, die zweite Ehefrau meines Vaters. Wie es aussah, hatte sie ihn in unserer Runde erwartet, denn ihr Blick kreiste um seinen leeren Stuhl.

»Gerit, was machst du hier?«, fragte André erstaunt aus dem Erker.

»Ich wollte zu Peter.« Gerit umklammerte ihre braune Ledermappe mit beiden Armen, als bräuchte sie etwas, an dem sie sich festhalten konnte. »Ich muss dringend mit ihm sprechen. Es ist sehr wichtig.« Ihre Stimme klang gehetzt.

»Peter ist auf dem Wasen«, erwiderte André und berührte Dr. Jürgens kurz entschuldigend am Arm. Er holte tief Luft und wandte sich an Gerit. »Auf dem Festgelände hat sich ein Unglück ereignet, das unsere gesamte Planung –«

»Deshalb bin ich hier«, fiel Gerit ihm ins Wort und nahm direkten Kurs auf André. Im Gehen fasste sie in ihre Ledermappe und zog ein weißes Blatt Papier heraus, das auf einer Seite bedruckt war. »Das hier kam gerade per E-Mail in der Redaktion an«, erklärte sie und streckte André das Schriftstück entgegen. Gerit arbeitete als Journalistin für die »Stuttgarter Zeitung« und kam offenbar direkt aus dem Pressehaus in Möhringen.

Noch immer überrascht von Gerits unerwartetem Auftauchen in der Agentur, griff André erst nach dem Blatt, als sie es ihm vors Gesicht hielt. Während sein Blick von links nach rechts wanderte, wurde sein Gesicht mit jeder Zeile blasser, bis es ähnlich bleich wie das Papier war.

»Mon dieu!«, stieß er aus und fasste sich mit der Hand an den Hals. »Mais, c’est impossible!«

Gerit nahm das Schriftstück wieder an sich und faltete es in der Mitte so zusammen, dass der Text nicht mehr zu sehen war. »Diese Information ist topsecret und muss vorläufig unbedingt intern bleiben«, sagte sie leise zu André. Dann drehte sie sich auf dem Absatz herum und wandte sich an uns am Tisch.

»Dieses Bekennerschreiben ging heute früh in der Redaktion der ›Stuttgarter Zeitung‹ ein.« Sie hob das zusammengefaltete Blatt hoch. »Der Chefredakteur informiert gerade die Polizei. Wie es aussieht, war der Brand auf dem Wasen ein Terroranschlag.«

Wir vom Fußvolk der Agentur bekamen das Bekennerschreiben nicht mit eigenen Augen zu sehen, geschweige denn zu lesen. Daher hatten wir noch keine Ahnung, wer sich zum Anschlag auf das Festzelt unseres Kunden bekannte. Nach Gerits Enthüllung hatte André uns schwören lassen, die alarmierende Neuigkeit vorerst für uns zu behalten.

»Kein Wort darüber verlässt diese vier Wände, habe ich mich deutlich ausgedrückt? Pas un seul mot«, hämmerte er uns ein. Danach hatte er sich mit Gerit, Eventmanagerin Helena Römerstein und Dr. Jürgens in sein Büro mit Panoramablick zurückgezogen und uns einigermaßen ratlos im Besprechungsraum zurückgelassen.

Keinem war nach Reden zumute. Meine Kollegen starrten vor sich hin ins Leere. Vielleicht gingen ihnen genau wie mir die verstörenden Nachrichtenbilder durch den Kopf, die in den letzten Jahren zur bitteren Gewohnheit geworden waren. Durch Bomben zerstörte Gebäude, Plastikbänder mit der Aufschrift Polizeiabsperrung, zerborstene Fensterscheiben, die weißen Overalls der Spurensicherung, brennende Kerzen und Blumensträuße vor Orten, an denen Menschen Opfer von Anschlägen geworden waren. Das beunruhigende Gefühl in meiner Magengrube verdichtete sich zu einem Klumpen, der hart und unnachgiebig wie ein Kieselstein gegen meinen Rippenbogen drückte. Nicht mehr lange, dann mussten Jeannette und ich los zum Wasen. Was würde uns dort erwarten?

»Verdammt noch mal«, fluchte Teddy und griff nach einer Colaflasche in der Tischmitte. Er knackte den Deckel und trank einen Schluck. »Warum musste es ausgerechnet das Festzelt unseres Kunden erwischen? In den letzten Wochen habe ich Tag und Nacht geschuftet, damit dieses verdammte Zelt rechtzeitig fertig wird. Ich will wissen, was hier gespielt wird.« Er schickte einen mürrischen Blick über den Tisch, als sei ich schuld daran. »Wie blöd, Bea, dass deine Stiefmutter dieses Bekennerschreiben unter Verschluss hält.«

»Gerit ist nicht meine Stiefmutter«, konterte ich entschieden, auch wenn ich mir nicht darüber klar war, in welchem Verwandtschaftsverhältnis wir zueinander standen. Oder ob wir überhaupt miteinander verwandt waren.

»Wir wissen doch gar nicht, ob der Anschlag tatsächlich dem Festzelt gegolten hat, Teddy«, sagte Jeannette. »Vielleicht zielte er auf etwas ganz anderes, und das Zelt ging mehr oder weniger zufällig in Flammen auf.«

Teddy stützte sich auf seine Ellbogen und beugte sich über den Tisch zu Jeannette herüber. Fast hätte er dabei die Colaflasche umgestoßen und den Glastisch mit brauner Brause überschwemmt. »Du meinst, es war ein Kollateralschaden?«, entgegnete er und zog das letzte Wort missbilligend in die Länge. »Dann verrat mir doch, Jeannette, was das eigentliche Ziel gewesen sein könnte? Das Zelt nebenan? Oder eines der Fahrgeschäfte? Vielleicht der Souvenirshop im Infopavillon? In dem Fall hätten die bösen Buben ziemlich weit danebengezielt, wenn du mich fragst.«

»Ich frag dich aber nicht«, erwiderte Jeannette. »Du hast vielleicht Bombeneinfälle, was Layouts angeht, Teddy. Aber das macht dich noch lange nicht zu einem Experten für Terrorismus.«

Für Jeannette und mich wurde es langsam Zeit, uns auf den Weg nach Bad Cannstatt zu machen. »Eure Spekulationen bringen uns nicht weiter«, sagte ich, um die Gemüter zu beruhigen. »Am besten, wir warten ab, bis wir Genaueres erfahren. In einer halben Stunde sehe ich Peter auf dem Wasen. Er weiß mehr über den Brand. Und er hat sich bestimmt bereits mit Achim von Holsten abgestimmt, wie es weitergehen soll.«

Ohne auf meinen Vorschlag einzugehen, meldete sich Annika zu Wort. Sie wandte sich direkt an Teddy. »Kann gut sein, Teddy, dass es von Holstens Zelt nur zufällig erwischt hat, wie Jeannette eben sagte.«

Als mich erneut Veilchenduft einhüllte, schnupperte ich dem Ursprung des Geruchs nach und sah zu Annika neben mir. Erstaunt bemerkte ich ihren zur Seite geneigten Kopf. Ihre Finger strichen durch die halblangen braunen Locken. Tat sie das unbewusst, weil sie nervös oder unsicher war? Oder galt die feminine Geste, die nicht recht zu ihr passen wollte, womöglich Teddy? Mein Ex war ein Herzensbrecher der allerschlimmsten Sorte. Vor ihm war keine Frau sicher.

Mein Blick wanderte über den Tisch und landete direkt in Teddys blauen Augen. Er erwiderte ihn sanftmütig, als könne er kein Wässerchen trüben.

Annika schob ihre Locken über die Schulter und richtete sich auf. »Aber ich glaube nicht an Zufälle. Jeder von uns hat mitbekommen, was für einen schwierigen Stand Herr von Holsten auf dem Wasen hat. Wie sagt man gleich noch: Viel Feind, viel Ehr.« Der plötzliche Perspektivwechsel sorgte für einen Augenblick Stille am Tisch.

»Na ja, das war doch von vornherein klar«, brummte Teddy und zupfte an dem Etikett der Colaflasche herum. »Wer sich als Münchner auf schwäbisches Herrschaftsgebiet wagt, muss mit Widerstand rechnen.« In seinen Worten schwang ein ironischer Unterton mit, der mir wenig passend erschien. Allerdings war Feinfühligkeit eine Eigenschaft, die Teddy mehr für seine Layouts als für seine Mitmenschen reservierte.

Als hätte er meinen Gedanken gelesen, trank er den Rest der Colaflasche aus und fuhr in deutlich sachlicherem Tonfall fort. »Aber, Leute, jetzt mal ernsthaft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Konkurrenz deshalb gleich ein ganzes Festzelt abfackelt. Uns bleibt nur eins übrig: Wir müssen rausfinden, was in diesem Bekennerschreiben steht.« Er blickte demonstrativ in meine Richtung und zog eine Augenbraue hoch, als wäre das meine Aufgabe, weil ich Gerit am besten kannte.

Bevor mir eine passende Antwort einfiel, schob Jeannette ihren Chromschwinger geräuschvoll auf dem Parkett zurück und erhob sich. »Eure Verschwörungstheorien sind ziemlich spannend, aber wir müssen langsam los. Bea, kommst du?«

In einvernehmlichem Schweigen fuhren Jeannette und ich nach Bad Cannstatt. Jeannette musste die letzten Vorbereitungen für das Shooting von Andrés Trachtenmode treffen, das für den Nachmittag geplant war. Ob es tatsächlich in der Versailles-Bar im Eingangsbereich des Festzeltes stattfinden konnte, wie André bei der Besprechung verkündet hatte, würde sich vor Ort zeigen.

Meine Führung über das Volksfestgelände startete erst in gut zwei Stunden. Treffpunkt für diese Tour war die Fruchtsäule im Herzen des Wasens. Die Zeit bis dahin hatte ich eigentlich dafür nutzen wollen, die geplante Route ein letztes Mal abzulaufen und meinen Text an jeder Station durchzugehen. Aber nun gab es andere Prioritäten. Als Erstes musste ich mir das Festzelt unseres Kunden ansehen. Oder besser gesagt das, was nach dem Brand davon noch übrig war. Falls ich das Shooting nicht als Programmpunkt bei meiner Führung einbauen konnte, musste schnell eine Alternative her. Das galt auch für den kulinarischen Ausklang. André war zwar anderer Ansicht, aber ich konnte mir kaum vorstellen, mit den Teilnehmern nach der Führung in der Bar im Festzelt einzukehren.

Und natürlich wollte ich mit Peter sprechen. Er war seit dem frühen Morgen vor Ort, kannte die aktuelle Lage aus erster Hand und würde mich bei meiner Entscheidung beraten. Dieses diplomatische Vorgehen schien ratsam, denn André hasste es, wenn das Fußvolk seine Autorität in Frage stellte. Als zweiter Geschäftsführer von Hohlbergs Reich war mein Vater ihm gleichgestellt. André würde also nichts anderes übrig bleiben, als seine Entscheidung zu akzeptieren oder das mit ihm direkt auszufechten. Auf jeden Fall war ich aus der Schlusslinie.

In der Innenstadt legte Jeannette einen kurzen Stopp bei der Staatsoper ein. Von den netten Damen im Fundus ließ ich mir ein passendes Kostüm für meine Rolle als Katharina von Württemberg aushändigen und deponierte es in der Reisetasche auf dem Rücksitz.

Auf der Konrad-Adenauer-Straße, der Hauptverkehrsschneise durch den Talkessel, waren auffallend viele Streifenwagen und Sprinter der Polizei unterwegs. Sobald wir das Neckartor hinter uns ließen und stadtauswärts auf der B 14 fuhren, waren in regelmäßigen Abständen Einsatzwagen der Polizei auf dem Bordstein postiert. Uniformierte Beamte mit demonstrativ einsatzbereiten Maschinenpistolen vor der Brust beobachteten den Verkehr auf der siebenspurigen Stadtautobahn, die Bad Cannstatt mit der Innenstadt verband.

Wir passierten die Stelle, an der die Mooswand bis vor ein paar Monaten als neueste Geheimwaffe gegen den Feinstaub für viel Medieninteresse gesorgt hatte. Zwischendurch war sie jedoch wie ein halbwegs vergessenes Stück Land Art vor sich hin gekümmert. Die hohe Belastung an Deutschlands dreckigster Kreuzung hatte dem Grauen Zackenmützenmoos, dem Zypressenschlafmoos und dem Frauenhaarmoos bald derart zugesetzt, dass ein Drittel der Pflanzen lieber Selbstmord begangen hatte, als den Feinstaub weiterhin zu verdauen. Die abgestorbenen Abschnitte waren wieder aufgeforstet worden, trotzdem hatte die einhundert Meter lange Wand nie wie das blühende Leben gewirkt. Neben dem stetig wachsenden Verkehr hatte die extreme Südlage mit entsprechendem Sonneneinfall dem Moos zugesetzt.

»Erinnerst du dich noch an den Weihnachtsmarkt?«, unterbrach Jeannette meine botanischen Betrachtungen.

Im Stuttgarter Kessel herrschten an diesem Septembertag spätsommerliche Temperaturen von fast achtundzwanzig Grad. Trotzdem verstand ich ihre Assoziation sofort und gab ein unbestimmtes »Hmmm« von mir.

»Ich musste gerade an die Sicherheitsmaßnahmen dort denken«, fuhr Jeannette nachdenklich fort. »Und was für ein unwirklicher Anblick die Polizisten waren. Vor allem die mit MPs neben den festlich dekorierten Ständen voller Christbaumkugeln und Lebkuchenherzen.«

Das Wort Lebkuchen inspirierte meinen Körper zu einem kleinen sinnlichen Kunststück. Als Rache für das ausgefallene Frühstück gaukelte er mir in der Mundhöhle den würzigen Geschmack von Magenbrot vor. Prompt bekam ich Durst, denn bis auf die Tasse mit schwarzem Kaffee in der Frühe hatte mein Körper heute noch nichts Flüssiges abbekommen.

»Ja, ich weiß, was du meinst.« Ich fischte meine Umhängetasche aus dem Fußraum, deponierte sie auf meinem Schoß und durchsuchte die Fächer nach einem Pfefferminzbonbon. Das würde gegen das Durstgefühl helfen, bis wir den Wasen erreichten. »Als ich die Polizisten das erste Mal in der Hirschstraße vor dem Rathaus gesehen habe«, ich machte kurz Pause, um mir ein Pfefferminzdrops in den Mund zu schieben, »da hab ich überlegt, ob ich für Glühwein und Magenbrot mein Leben riskieren will. Die Wahrscheinlichkeit für einen Terroranschlag oder einen Bombenalarm war eher gering, aber mir kam das alles unwirklich vor. Ein derartiges Polizeiaufgebot inklusive Waffen im Anschlag und Betonsperren sieht man abends in der ›Tagesschau‹ oder auf einem Nachrichtenportal. Aber live in der eigenen Stadt, in den Straßen, die man tausendmal entlanggegangen ist, fühlt sich das surreal an. Und dann auch noch an einem friedlichen Ort wie dem Weihnachtsmarkt.«

Eine Ampel sprang auf Gelb. Der Fahrer des braunen Cayenne-Ungetüms vor uns trat das Gaspedal durch und erwischte noch die Dunkelgelb-Phase, bevor er über die Kreuzung schoss.

Jeannette bremste ab. Als der Golf zum Stillstand kam, spürte ich ihren Blick auf mir. »Friedlicher Ort, Bea?« Über ihrer Nasenwurzel kerbte sich eine senkrechte Falte ein. »Das meinst du nicht ernst, oder? Seit der Amokfahrt mitten in die Buden des Weihnachtsmarkts am Breitscheidplatz gibt es keine friedlichen Orte mehr bei uns. Und schon gar nicht vor dem Friede-Freude-Eierkuchen-Fest.«

Als hätte jemand die Starttaste gedrückt, lief vor meinem geistigen Auge ein Film mit Bildern des riesigen Lastwagens ab, mit dem der Attentäter in die Menge gerast war und zwölf unschuldige Menschen in den Tod gerissen hatte. Sofort fühlte ich mich schuldig, weil ich diese nationale Tragödie einfach vergessen hatte.

»Hab ich total verdrängt, den Anschlag in Berlin«, gab ich peinlich berührt zu.

»Den Bombenalarm auf unserem Weihnachtsmarkt letztes Jahr hast du offenbar ebenso verdrängt.« Jeannette seufzte hörbar. »Unglaublich, wie schnell wir uns an die neue Achse des Bösen gewöhnen. Mir geht es da genauso wie dir, Bea. Zum Glück sind die Guten wachsamer als wir.«

Sie deutete auf einen jungen Polizeibeamten, der selbstbewusst vor seinem Einsatzwagen am Straßenrand stand. Er war etwa Mitte zwanzig und hatte die magere, durchtrainierte Statur eines Langstreckenläufers. Seine Hände umklammerten die Maschinenpistole, damit er bei Gefahr im Verzug sofort eingreifen konnte. Für jedes Auto, das vor der Kreuzung auf Grün wartete, nahm sich der Beamte ein paar Sekunden Zeit und begutachtete die Insassen. Jetzt waren wir dran. Zuerst nahm er Jeannettes altersschwachen grünen Golf ins Visier. Besonders das Heck, auf das Teddy bunte Hippieblumen gemalt hatte. Ohne mit der Wimper zu zucken, wanderte die Aufmerksamkeit des Polizisten zur Fahrerin. Jeannettes Mundwinkel hoben sich. Mit Zeige- und Mittelfinger formte sie das Peace-Zeichen.

Keine Reaktion bei dem Polizisten. Seine Aufmerksamkeit fokussierte sich auf den Beifahrersitz, genauer gesagt auf mich. Den bohrenden Blickkontakt hielt ich nur kurz aus und sah stattdessen auf die rote Ampel vor mir. Obwohl ich mir keiner Schuld bewusst war, verschwand der letzte Tropfen Spucke aus meinem Mund. Das Pfefferminzbonbon klebte an meiner Zunge fest. Innerlich dankte ich dem Schicksal dafür, dass ich das bodenlange Kleid mit Tülleinsatz und die braune Hochfrisurperücke noch nicht trug, sondern in der Reisetasche auf dem Rücksitz verstaut hatte. Möglicherweise hätte ich damit gegen das Vermummungsverbot verstoßen und mich verdächtig gemacht.

Die Ampel sprang auf Grün. Jeannette legte den ersten Gang ein, gab Gas und verkürzte den Abstand zu dem braunen Cayenne, der in der Schlange vor der nächsten Ampel wartete. Das Beschleunigungsmanöver hatte ihm keinen Vorteil und den Maßnahmen gegen Feinstaub nur zusätzliche Arbeit verschafft. Ein typisches Verhaltensmuster nicht nur bei Porschefahrern in Deutschlands Auto-Hauptstadt. Auf unseren Straßen galt immer noch das Recht des Stärkeren, sprich desjenigen mit mehr Pferdestärken unter der Motorhaube.

»Kann ich gut nachvollziehen, das mit dem Verdrängen«, tröstete mich Jeannette. »Ich weiß noch, wie ich damals zum Marktplatz lief, um mir eine Bratwurst zu holen. Als ich die Bullengang vor den Buden sah, hätte ich beinahe wieder umgedreht. Aber die Fleischeslust hat gesiegt. Beim nächsten Bratwurst-Gieranfall habe ich die Polizisten kaum mehr wahrgenommen.«

»So ähnlich geht’s mir bei den Nachrichten«, erwiderte ich und zerbröselte den schmalen Pfefferminzring mit den Schneidezähnen. »Ich schätze, da bin ich repräsentativ für die Mehrheit aller Fernsehzuschauer. Wir lassen Katastrophe für Katastrophe abgestumpft an uns vorüberziehen, während wir auf den Wetterbericht warten.«

»Oder auf die Lottozahlen.« Jeannette kicherte. »Spätestens da schalten die meisten ihr Gehirn wieder ein.« Kein noch so großes Unglück schaffte es auf Dauer, sie von ihrem angeborenen Optimismus abzubringen.

Wegen der Hitze lief die Lüftung in Jeannettes Golf auf höchster Stufe. Durch den Kessel hatte uns ein ziemlich undezenter Abgasgeruch begleitet. Wie die meisten Stuttgarter war ich an unser Stadtparfüm gewöhnt und nahm den Gestank kaum mehr wahr. Nun, als wir aus dem Schwanenplatztunnel wieder ans Tageslicht kamen, drang durch die weit geöffneten Lüftungsschlitze ein penetranter Geruch herein, der mir sofort Kopfschmerzen verursachte. Es war eine Mischung aus kaltem Rauch und dem beißenden Gestank nach verschmortem Kunststoff. Mit jedem Meter wurde er stärker. Geistesgegenwärtig drehte Jeannette die Lüftung zu, aber es war zu spät. Der stechende Geruch hatte das Wageninnere bereits erobert und gab uns einen Vorgeschmack auf das, was uns auf dem Wasen erwartete.