Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Bea Pelzer

- Sprache: Deutsch

So schnell hatte Bea Pelzer ein Wiedersehen mit Kommissar Gabriel vom Stuttgarter Dezernat für Tötungsdelikte nicht erwartet. Warum muss aber auch ausgerechnet sie über die weibliche Leiche am Bärenschlössle stolpern? Ihre Recherchen führen die schlagfertige Werberin in die Kunst- und Immobilienszene. Doch ist ihr der Mörder vielleicht näher, als sie ahnt? Amüsant, temporeich, mit viel Witz und einem ganz eigenen Blick auf die Landeshauptstadt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 362

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Die geborene Badenerin Martina Fiess genießt seit über zwanzig Jahren das herzliche »schwäbische Exil« in Stuttgart– und machte die Landeshauptstadt als Dank zu ihrem bevorzugten Tatort. Als Journalistin stöberte sie Leichen im Keller anderer Leute auf, trennte als Sachbuchlektorin Fiktion von Fakten und manipulierte als Werbetexterin den schönen Schein. »Tod am Bärensee« ist ihr fünfter Roman im Emons Verlag.

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

© 2016 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: photocase.com/suze Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Lektorat: Susann Säuberlich, Neubiberg eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-992-9 Stuttgart Krimi Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de

Nicht da ist man daheim, wo man seinen Wohnsitz hat, sondern wo man verstanden wird.

Christian Morgenstern

Mittwoch

Fragt man einen Stuttgarter, wo er seine Freizeit am liebsten verbringt, hört man mit großer Wahrscheinlichkeit eine dieser drei Antworten: auf dem Killesberg, auf dem Cannstatter Wasen oder am Bärensee. Für all jene, die mal was anderes sehen wollen als Beton, Asphalt und Autos, bilden das malerische Bärenschlössle, knorrige alte Eichen und die zutraulichen Hirsche im Rotwildpark eine Art Biosphärenidylle am westlichen Rand der Landeshauptstadt. Besonders beliebt ist die Terrasse des Bärenschlössles, wo man kalte Erfrischungen und die angenehme Brise genießen kann, die vom verträumten Bärensee heraufweht. Wenn sie denn weht.

Heute wehte nichts. An diesem schönen Junitag lief die Sonne zu Höchstform auf und lockte massenhaft Besucher an den Bärensee. Für die Teilnehmer meiner Führung rund ums Bärenschlössle war dieser Nachmittag eine willkommene Abwechslung vom Büroalltag. Für mich war er eine Tortur.

Wir standen vor dem Bärenschlössle und blickten Richtung Süden zum tiefer liegenden See. Die Sonne knallte mir frontal ins Gesicht, und meine Haut fühlte sich unter der gepuderten Lockenperücke schon leicht verschmort an. Die Taft- und Chiffonschichten meines Barockkleids hatten meinen Schweiß aufgesaugt und hingen wie eine zu große zweite Haut an mir. Trotzdem durfte ich mir nichts anmerken lassen. Schließlich hatte der Versicherungskonzern ordentlich Geld springen lassen, um seine hochrangigen Mitarbeiter für ihre Umsatzrekorde mit einer exklusiven Genießerführung zu belohnen.

Mein Arm glitt in einer ausgreifenden Feldherrengeste über die Oberfläche des Bärensees. Der blaugrüne Farbton machte Lust, meinen Reifrock zu raffen und die Füße im See abzukühlen. Offiziell war das Baden natürlich verboten. Die künstlichen Seen waren einst angelegt worden, um die Trinkwasserversorgung der Landeshauptstadt zu sichern. Heute tranken die Stuttgarter Bodenseewasser. Aber noch immer bildeten die Parkseen die eiserne Reserve für Notfälle.

Ich fuhr in meinem Vortrag fort. »Meine Herren, stellen Sie sich vor, Sie lassen sich in einer reich verzierten venezianischen Gondel über den Bärensee schippern und vom Ufer aus jubelt Ihnen der Hofstaat zu. Das klingt verlockend, oder?«

Die Versicherungsmanager nickten. Nur ein kleiner Dicker mit grauem Haarkranz und Rolex wirkte ungläubig.

»Gondel?«, hakte er nach.

»Ja, Gondel. Sie haben richtig gehört. Herzog Carl Eugen hat extra zwei Gondeln aus Venedig liefern lassen, um angemessen würdevoll mit seinen Mätressen auf dem Bärensee zu fahren.«

Schweigend starrten die Versicherungsmanager auf den See hinunter. Ob sie sich die Gondel vorstellten? Oder hatte das Wort Mätressen bei ihnen ein ganz anderes Kopfkino in Gang gesetzt?

»Leider musste der Bärensee damals erst noch aufgestaut werden, bevor er sich für die ehrgeizigen Pläne des Herzogs eignete«, fügte ich hinzu. »Über die versicherungsrechtlichen Details dieser aufwendigen Baumaßnahme gibt es bedauerlicherweise keine Aufzeichnungen.«

Mein kleiner Scherz kam an. Bestimmt dachte der eine oder andere unweigerlich an unseren neuen Bahnhof. Und an den Nesenbach. Sein unterirdischer Kanal sollte für das Jahrhundertbauwerk zwar nicht aufgestaut, dafür aber fünfundzwanzig Meter unter den Betontrog tiefergelegt werden. Ob der Bach das ohne Gegenwehr mitmachte oder aus Protest den Talkessel flutete, würde sich erst noch herausstellen.

Die Manager pufften sich gegenseitig mit dem Ellbogen in die Seite und lachten. Punkt für mich. Schade, dass ich kein Trinkgeld annehmen durfte. Heute hätte sich das sicher gelohnt. Aber Agenturchef Hohlberg hatte einen strengen Verhaltenskodex für die Führungen aufgestellt. Was im Kern bedeutete: Das gesamte Honorar inklusive Trinkgeld landete auf seinem Konto.

Mit einer Handbewegung forderte ich die Manager auf, mir zu folgen, und wandte mich zum Bärenschlössle. Ich raffte meine Röcke und schritt über den Rasen hinüber zum ehemaligen Lustschloss Carl Eugens. Unter dem Barockkleid trug ich wenig stilechte, dafür aber praktische Turnschuhe. Die Manager überholten mich, als witterten sie bereits das kühle Bier und den wohltemperierten Lemberger, die sie nach der Führung erwarteten. Sie sammelten sich an der Treppe neben dem Podest einer Bärenskulptur aus Bronze.

Ich versuchte mich daran zu erinnern, was ich an dieser Station erzählen wollte, als eine Männerstimme mich zusammenzucken ließ.

»Bea, dein Busen brennt.« Werner deutete auf die paprikarote Verfärbung in meinem großzügigen Dekolleté, die bis in die Spalte zwischen meinen Brüsten reichte.

Unser Agenturfotograf sollte die heutige Führung und mich in meiner Verkleidung als barocke Lady für Werbemaßnahmen dokumentieren. Er umkreiste mich gnadenlos mit seiner Spiegelreflexkamera.

»Deinen Ausschnitt müssen wir retuschieren«, schimpfte Werner. Er musterte mein Gesicht. »Überhaupt ist bei dir optisch einiges zu tun«, maulte er weiter und verzog seinen schmallippigen Mund unter dem Errol-Flynn-Bärtchen. »Wo ist eigentlich dein Schönheitsfleck geblieben? Hast du den weggeschwitzt?«

Werner war ein Macho alter Schule und für seine unverschämte Art gegenüber Frauen berüchtigt. Trotzdem traf mich seine Kritik. Weniger attraktiv als ich im Moment konnte man sich kaum fühlen. Mein Selbstbewusstsein schwand mit jeder Führung in Kostümen aus dem Fundus der Staatsoper. Auch heute war ich der viel belächelte Blickfang der Spaziergänger und Jogger, die sich auf der weitläufigen Wiese zwischen Schloss und Bärensee sonnten, auf den Uferwegen um die Parkseen liefen oder sich auf der Terrasse des Bärenschlössles eine Bratwurst und eine Halbe gönnten.

Wieder einmal verfluchte ich meinen früheren Agenturchef Jens Hohlberg, der mich mit diesen Führungen beauftragt hatte. Doch kaum war der Fluch ausgestoßen, überkamen mich Skrupel. Jens Hohlberg war beim Event zum hundertjährigen Jubiläum der Stuttgarter Markthalle ermordet worden. Durfte man Tote und vor allem Mordopfer überhaupt verfluchen? Oder gab es für sie so etwas wie die Rote Liste beim Artenschutz? Wie auch immer. Wenn es nach mir ging, schmorte der ausbeuterische Agenturchef sowieso in einer ganz speziellen Hölle, wo er für einen Bruchteil des Mindestlohns Kohlen ins Fegefeuer schippte.

Die Versicherungsmanager scharten sich um die annähernd lebensgroße Bronzeskulptur eines Bären neben der Schlosstreppe.

»Dieser Bär ist eine Kopie aus dem Jahr 1964«, sagte ich und tätschelte den Bärenbauch. »Das Original war aus Zink und wurde nach dem Zweiten Weltkrieg halb zerstört hier aufgefunden. Wie Sie an den blank polierten Ohren ablesen können, wird der Bär gern als Reittier genutzt. Und zwar nicht nur von den jüngeren Besuchern.«

Ich wandte mich zum Bärenschlössle und deutete hinauf zur Terrasse, die rund um den ersten Stock lief. Kaffee trinkende und Kuchen verspeisende Gäste äugten neugierig zu mir und meinen Schäfchen herunter.

»Um seiner Jagdleidenschaft zu frönen, ließ Herzog Carl Eugen das Lustschloss 1768 für die höfische Gesellschaft als zweigeschossigen Pavillon aus Stein erbauen. Dieser Bau hier hat mit dem Original allerdings nicht viel zu tun. Er stammt von 1995.« Ich zeigte auf die grasbewachsenen Terrassen, in denen das Gelände zum Bärensee abfiel. »Bei der Jagd standen die Adligen unten am See. Das Wild wurde von Bauern zusammengetrieben und über diese Terrassen dort hinunter und der Jagdgesellschaft direkt vor die Flinten gehetzt.«

Einer der Versicherungsspezialisten deutete zu einer verwitterten Steinskulptur auf der Wiese. »Soll das dort drüben auch ein Bär sein?«

Als ich den Kopf schüttelte, verrutschte meine Perücke. Unauffällig schob ich das Lockenmonster zurecht und ließ die Führungsteilnehmer über die Skulptur diskutieren.

»Kein Bär«, beendete ich die Spekulationen. »Das war einmal ein Löwe. Eine von zwei Skulpturen aus Venedig, dessen Wappentier der geflügelte Löwe ist. Früher markierten die beiden Skulpturen die Anlegestelle der Gondeln. Der Bärensee hat also auch etwas Venezianisches an sich. Leider darf man in den Parkseen nicht schwimmen, auch wenn die Wasserqualität garantiert besser ist als im Canale Grande.«

Die Manager lachten und bekamen noch bessere Laune, als ich sie zu einem weißen Partyzelt führte, das meine Kollegen am Ufer des Bärensees aufgebaut hatten. Hier warteten ein üppiges kaltes Büffet und eine Klimaanlage auf sie. Alle Genießerführungen endeten mit einem kulinarischen Ausklang in elegantem Rahmen. Auch deshalb kamen die vergleichsweise teuren Führungen so gut an.

Das angebotene Trinkgeld musste ich mit Bedauern ablehnen. Nachdem ich mich verabschiedet hatte, überkam mich ein dringendes menschliches Bedürfnis. Die Warteschlange vor den Toiletten im Erdgeschoss des Schlosses war entschieden zu lang. Wenn ich mich dort einreihte, würde ich mit Fragen wegen meines wunderlichen Aufzugs bombardiert werden. Außerdem drückte meine Blase. Was tun? Ich nahm Kurs auf den Waldrand hinter dem Bärenschlössle.

Auch am Eiswagen herrschte großer Andrang. Alle Blicke hefteten sich auf mich und meine auffallende Verpackung. Einige Eishungrige zückten ihre Handys und dokumentierten mein sonnenverbranntes Gesicht und die weiße Lockenperücke. Ich zog das Genick ein und beschleunigte meine Schritte.

Ein in Schwarz gekleideter Halbwüchsiger stellte sich mir in den Weg. Seine Frisur war mindestens so aufsehenerregend wie meine. Oben auf dem Schädel hatte nur ein Kreis aus dichten schwarzen Locken die Rasur überstanden. Sah aus, als wäre ein Toupet auf einer Glatze gelandet. Damit auch wirklich alle im Umkreis von hundert Metern mitbekamen, was er zu sagen hatte, schrie er: »Hoheit hat sich wohl verlaufen! Da drüben ist dein Schloss, Schätzchen!« Er wies über meine Schulter zum Bärenschlössle.

Ausgelassenes Lachen schallte mir nach, als ich in die Allee des Königswegs einbog. Seit Tagen hatte es nicht geregnet. Bei jedem Schritt wirbelte mein Reifrock Staubwölkchen auf, die sich auf dem himmelblauen Taft niederließen. Hoffentlich musste ich das Kostüm nicht reinigen lassen, bevor ich es der Oper zurückgab. Das ging ins Geld und schmälerte mein ohnehin bescheidenes Honorar.

Auf dem Weg kam mir ein rothaariger Junge in Jeans und Ringelshirt an der Hand seiner Mutter entgegen. Bei meinem Anblick blieb er stehen und machte große Augen. Nach einer Schrecksekunde brüllte er los und drückte das Gesicht in den geblümten Rock seiner Mutter. Die machte geistesgegenwärtig einen weiten Bogen um mich barocken Kinderschreck und schob ihren Sprössling auf den Eiswagen zu. Das half.

Nur noch wenige Meter bis zum Waldrand. Ich atmete auf und schob mir die Perücke aus der Stirn. Sie abzunehmen traute ich mich nicht. Darunter sah ich sicher aus wie eine nasse Katze.

Meine Blase drückte schmerzhaft. Vor mir war die Luft fast rein. Nur ein junges Pärchen mit identischen Hängehinternhosen kam mir entgegen. Die Gelegenheit war günstig, mich in die Büsche zu schlagen. Hinter mir näherte sich ein älterer Herr mit Strohhut und Spazierstock, der aussah wie einer von den Comedian Harmonists. Ich blieb stehen und tat so, als würde ich meinen gehäkelten Beutel durchsuchen, der zum Kostüm gehörte. Sobald der ältere Herr mich überholt hatte, wollte ich im Wald verschwinden.

Plötzlich kreischte ein Kind. Wetten, der rothaarige Schreihals war gestolpert und hatte dabei sein Eis fallen lassen? Über die Schulter sah ich, wie der Junge vor einem traurigen Häufchen aus Eiskugeln kniete und heulte. Um mich herum sahen alle halb belustigt, halb bedauernd zu dem Unglücksraben. Auch der ältere Herr.

Geistesgegenwärtig raffte ich meine Röcke. Links ging es flach in den Wald, aber hier war alles voller Unterholz. Rechts stieg das Gelände leicht an, dafür wuchsen dort deutlich weniger Büsche und Gestrüpp. Unter meinen Schritten zerbrachen kleine Äste. Vertrocknetes Laub vom Vorjahr raschelte. In letzter Sekunde bemerkte ich die Fetzen eines verwesenden Papiertaschentuchs und konnte gerade noch ausweichen.

Ich musste dringend pinkeln, aber das Gelände hier war nur spärlich bewachsen. Vereinzelte hüfthohe Fichten, Waldmeisterpflänzchen und einige Nachwuchsbuchen waren kein ausreichender Blickschutz für mein buntes Kleid. Weiter ging’s den Hang hoch, bis ich zu einer Stelle kam, die vom Weg aus kaum mehr zu sehen war. Eine dichte grüne Wand aus Fichten und Buschwerk schirmte die Blicke von der Lichtung her ab. Dort picknickten ein paar Grüppchen und einige Teenies spielten Frisbee. Wortfetzen und die anfeuernden Rufe der Jungs drangen herüber.

Erleichtert zog ich den Rock hoch und sank in die Hocke. Bald ließ der Druck auf meiner Blase nach. Ein paar Mücken wollten mir unter den Rock fliegen. Ich ließ den Häkelbeutel kreisen und verjagte sie. Dabei verlor ich das Gleichgewicht und plumpste auf meinen Hintern. Als ich meine Kleider ordnete, stürzte sich eine Horde grünschwarz schillernder Fliegen auf mich. Ich wedelte erneut mit dem Häkelbeutel.

Etwas Rotes blitzte in meinem Augenwinkel auf. Rot, das war ungewöhnlich im Wald. Ein Fliegenpilz? Dafür war es zu früh im Jahr. Die Früchte eines reifen Aronstabs? Ich suchte ein wenig herum und entdeckte unter Farnwedeln einen korallenroten Fleck. Als ich nähertrat, erstarrte ich. Das Herz schlug mir bis zum Hals. Das war kein Aronstab. Das war ein lackierter Zehennagel.

Weglaufen, befahl mein Instinkt. Überprüfen, sagte mein Verstand. Ich vertrieb die lästigen Fliegen und schob das Laub mit dem Turnschuh zur Seite. Neben dem roten Farbfleck erschienen vier weitere. Unter dem verschwitzten Kleid schauderte eine Gänsehaut über meinen Rücken. Dann stieg mir ein widerlich süßlich-fauliger Geruch nach Restmülltonne im Hochsommer in die Nase. Nur noch durch den Mund atmend beugte ich mich tiefer. Meine Perücke verhakte sich an einem Ast und wurde mir vom Kopf gezogen. Ich schleuderte das Haarteil hinter mich. Entschlossen knickte ich den Ast ab und schob das Laub um meinen Fund herum weg.

Zwischen den zerbröselnden Blattresten kam etwas Helles zum Vorschein. Es bewegte sich. Erst als ich mit dem Zweig darüberstrich, realisierte ich, was es war. Maden. Weiße wimmelnde Maden. Ich legte eine helle Fläche frei. Gespenstisch bleich. Der ekelhafte Geruch verstärkte sich. Vor mir im Laub lag das Bein einer Frau.

Ich ließ den Ast fallen und rannte den Hang hinunter Richtung Waldweg. Mein Puls raste, und mein Herz, vom eng geschnürten Mieder eingezwängt, pumpte wie wild. Nach ein paar Schritten setzte mein Verstand wieder ein. Vielleicht war die Frau gar nicht tot, sondern brauchte Hilfe. Vielleicht war es auch gar keine Leiche und meine Phantasie hatte mir einen Streich gespielt.

Zögernd ging ich zurück zu der Stelle. Ein Blick genügte. Es war tatsächlich das Bein einer Frau. Ich hob den Ast auf und schob weitere Blätter zur Seite. Ein nackter Unterschenkel, ein Knie kamen zum Vorschein, dann der Oberschenkel. Verschmutzter orangefarbener Jerseystoff, mit Sonnenblumen bedruckt. Der Hals war voller dunkler Stellen, die sich wie ein eintätowiertes Collier um ihn herumschmiegten. Ich schob die letzten Blätter weg und legte das blasse Gesicht frei. Die Augäpfel der Toten waren mit kleinen roten Punkten gesprenkelt.

Dann fiel mein Blick auf das Haar. Es war lang und glatt. Dunkelrot, von einigen orangefarbenen Strähnen durchsetzt. Ich begann zu zittern. Dieses auffallende Haar kannte ich. Und die Tote auch.

Ich schaffte es gerade noch, mich wegzudrehen, bevor ich mich übergab.

»Nein, ihren Puls habe ich nicht gefühlt«, erklärte ich der Beamtin am Telefon, die meinen Anruf in der Notrufzentrale entgegengenommen hatte. »Die Frau ist tot, glauben Sie mir.«

»Gut, Frau Balzer«, kam es sachlich aus dem Handy. »Und wo genau haben Sie die leblose Person gefunden?«

»Mein Name ist Pelzer, nicht Balzer. Ich bin hier im Rotwildpark im Westen in der Nähe des Bärenschlössles.«

»Die leblose Person liegt im Wald, sagten Sie? Bitte beschreiben Sie den Fundort so genau wie möglich, damit ich die Kollegen von der Streife korrekt informieren kann.«

»Na ja«, meinte ich und sah mich ratlos um. Vor mir war der Weg, um mich herum standen Bäume. Wie sollte ich meinen Standort da genauer beschreiben? »Ich stehe hier auf einem Waldweg«, sagte ich schließlich. »Es ist eine Allee. Sie führt vom Bärenschlössle aus… ich würde schätzen nordwärts.«

»Könnte es der Königsweg sein?«

»Ich glaube ja. Der Weg beginnt zwischen den beiden eingezäunten Eichen. Die Stelle hier ist nicht weit vom Bärenschlössle entfernt, vielleicht hundert Meter. Ich warte am Waldrand, da sehen Sie mich sofort.« Auf keinen Fall wollte ich noch einmal allein zu der toten Frau zurückgehen.

»Wie erkennen wir Sie?«

»Keine Sorge, ich falle auf. Sie erkennen mich auf jeden Fall.«

»Woran?«, insistierte die Frau.

Ich wappnete mich mit einem tiefen Atemzug, bevor ich antwortete. Hoffentlich hielt die Beamtin meinen Anruf nicht für einen Scherz, wenn ich ihr meine Aufmachung beschrieb. »Ich bin die Einzige weit und breit, die ein barockes Taftkleid trägt. Mit Reifrock und gepuderter Perücke, wenn Sie verstehen.«

Schweigen am anderen Ende. Gefolgt von einem Räuspern. »Gut. Kleid, barock, habe ich notiert. Das gebe ich an die Kollegen weiter.«

Dass ich mich auf den Reifrock übergeben hatte, verschwieg ich. Das würden die Polizisten gleich bemerken. Oder besser gesagt riechen.

Erst als ich das Handy zurück in den Häkelbeutel schob, fiel mir ein, dass ich gar keine Perücke mehr trug. Die lag irgendwo hinter mir im Wald. Egal, ich war trotzdem eine auffällige Erscheinung. Ich lief ein paar Meter Richtung Waldrand, setzte mich unter eine halbhohe Buche und wartete auf die Polizei. Mein Kostüm sah ziemlich mitgenommen aus. Ein Stück Borte war vom Saum abgerissen, und die ganze rechte Seite zeigte deutliche Spuren meines Mittagessens. Insalata mista mit Pizzabrot.

Erschöpft lehnte ich den Kopf an den Stamm. Mein Puls raste noch immer. Ob das der Schock war? Wieder sah ich die tote Frau vor mir. Sie lag höchstens zwanzig Meter von hier entfernt im Laub, halb verborgen unter ein paar Farnwedeln. Ihr rotes Haar, das orange Kleid mit den Sonnenblumen, die lackierten Fußnägel. Die Maden, die überall wimmelten. War sie eines natürlichen Todes gestorben? Unwahrscheinlich. Niemand legte sich einfach in den Wald. Wozu auch? Um ein Schläfchen zu machen? Und dann gab man die Lebensgeister auf? Alles sprach für einen gewaltsamen Tod, auch wenn ich keine äußerlichen Verletzungen gesehen hatte, abgesehen von den Blutergüssen am Hals.

Wie lange die Frau wohl schon tot war? Ende letzter Woche hatte ich sie noch lebend gesehen. Inzwischen waren nur ein paar Tage vergangen. Wie schrecklich, so zu enden. Verscharrt unter trockenem Laub wie Müll, den man loswerden wollte. Gab es jemand, der sie vermisste? Vielleicht machte sich ihr Mann oder ihr Freund furchtbare Sorgen. Womöglich hatte sie sogar Kinder.

Tränen liefen mir über die Wangen. Ich fühlte mich allein auf der Welt wie schon lange nicht mehr. Ich brauchte Trost. Am besten, ich rief meine Freundin Jeannette an und erzählte ihr, was passiert war. Aber, Moment, Jeannette hatte heute noch Urlaub. Sie war bei dieser Hitze bestimmt im Höhenfreibad am Killesberg oder im Mineralbad Berg. Wen konnte ich sonst anrufen? Georg! Schon beim bloßen Gedanken an meinen Freund ging es mir besser. Georg war die Ruhe selbst und verlor nie die Kontrolle. Er würde mich trösten und genau das Richtige sagen, das war so sicher wie das Amen in der Kirche.

Hastig zog ich mein Handy raus. Der Akku war fast leer. Ich wählte Georgs Durchwahl in der Bank.

»Tut mir leid, Frau Pelzer«, meinte seine Sekretärin. »Dr.Bergmann hat eine Besprechung mit einem Kunden. Kann ich ihm etwas ausrichten?«

Ich überlegte kurz und entschied, Georg keine Nachricht zu hinterlassen. Dass ich eine Leiche im Wald gefunden hatte, so etwas ließ man nicht durch die Sekretärin übermitteln.

»Danke, nicht nötig.« Ich beendete die Verbindung.

Eine Amsel ließ sich neben mir nieder und legte den Kopf schräg. Ihre dunkelbraune Iris inmitten des gelben Augenrings musterte mich eindringlich. Vielleicht fragte sie sich, warum ich traurig war.

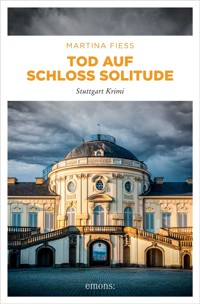

»Na du?«, sagte ich zu ihr. »Nett, dass du mir Gesellschaft leistest.« Ich schüttelte meine linke Hand ein paarmal, bis die mehrlagigen Volants am Ärmelsaum den Blick auf meine Armbanduhr freigaben. Von der Bewegung aufgescheucht, flatterte die Amsel davon und ließ mich allein unter der Buche zurück. Seit dem Notruf waren zehn Minuten vergangen. Hoffentlich hatten die überhaupt kapiert, wo genau ich mich befand. Dieses Waldgebiet rund um die Parkseen und das Schloss Solitude war riesig, da konnte man sich leicht verlaufen.

Ich zog ein Stofftaschentuch aus dem Häkelbeutel, feuchtete es mit Spucke an und tupfte an den Speiseresten herum, die ich auf dem Kleid hinterlassen hatte. Ein vergorener Geruch stieg auf. Dann hörte ich ein leises Geräusch. Klang wie ein Motor. Das Geräusch wurde lauter. Ein graublaues Fahrzeug blitzte durch die Bäume. Es war ein Polizeiwagen. Er rollte im Schritttempo heran. Das Auto stoppte. Die Beifahrertür schwang auf.

Ein Polizeibeamter in Uniform stieg aus. Er blickte in meine Richtung und rief: »Frau Balzer? Haben Sie die Notrufzentrale alarmiert?«

Vor lauter Erleichterung, nicht mehr allein zu sein, begann ich zu heulen. »Ja, das war ich.« Ich schob mich am Stamm hoch. »Ich habe die tote Frau gefunden.«

Eine Viertelstunde später waren drei Einsatzwagen der Schutzpolizei und eine Ärztin vor Ort. Die Ärztin war jünger als ich und fast einen ganzen Kopf kleiner. Trotz ihrer zierlichen Statur zeigte sie keine Regung, als wir uns der Stelle näherten, wo ich die Tote gefunden hatte. Bereits mehrere Meter entfernt war der süßliche Geruch kaum auszuhalten. Auf der freigelegten Leiche wimmelte es von Schmeißfliegen und Maden. Ich atmete flach durch den Mund, um meinen Würgreflex zu unterdrücken. Hinter mir war nur das Knistern des Laubs unter den Sohlen der Ärztin zu hören. Kein Seufzen oder Laute des Bedauerns. Scheinbar war eine Leiche in diesem Zustand kein ungewohnter Anblick für sie.

Nach ein paar Minuten, die mir ewig lang erschienen, griff die Ärztin sich meinen Ellbogen und schob mich Richtung Waldweg. »Kommen Sie, Frau Balzer. Ich begleite Sie zu meinem Wagen, bevor Sie mir hier umkippen und den Fundort noch weiter verunreinigen.«

Ich verstand nicht. Die Ärztin deutete mit ihrer gummibehandschuhten Rechten auf meinen Rock. Schmeißfliegen hatten sich auf dem schon halb angetrockneten Erbrochenen niedergelassen. Mir entfuhr ein spitzes »Igitt«. Ich wedelte mit dem Rock herum und hüpfte auf der Stelle, bis auch das letzte Insekt das Weite gesucht hatte. Mit Riesenschritten eilte ich voran zum Wagen der Ärztin. Sie nahm eine Flasche Mineralwasser aus einer Kühltasche im Kofferraum, goss Wasser über ein Papiertaschentuch und reichte es mir.

»Damit können Sie sich das Gesicht reinigen«, sagte sie sanft. Ich säuberte mir Gesicht und Hände. Als ich damit fertig war, reichte sie mir die Flasche. »Und jetzt trinken Sie ein paar kräftige Schlucke. Das spült den Schock weg.«

Ich tat wie geheißen und leerte fast die halbe Flasche, so ausgetrocknet war ich inzwischen. Um uns herum hatten Polizeibeamte den Fundort großräumig mit rot-weißem Absperrband gesichert. Den Geräuschen und den Stimmen nach zu urteilen, die aus dem Wald drangen, durchsuchten sie das Gelände im Umkreis der Leiche.

»Kann ich Sie einen Augenblick allein lassen?«, fragte die Ärztin und deutete auf einen dunkelroten Audi, der langsam näher kam. »Ich muss das weitere Vorgehen mit dem ermittelnden Beamten abstimmen.«

»Geht schon«, erwiderte ich und ließ mich auf dem Beifahrersitz ihres Autos nieder. Trotz der vielen Stoffschichten um mich herum drückten sich die rückenfreundlichen kleinen Holzkugeln in meine Haut. Hier drin war es angenehm kühl. Die Klimaanlage lief mit leisem Brummen. Ein verblasstes grünes Tannenbäumchen baumelte am Rückspiegel im Luftzug hin und her und verströmte Nadelwaldgeruch. Irritierend, mitten im Laubwald.

Im Rückspiegel beobachtete ich, wie der Audi hinter mir parkte und ein Mann ausstieg. Die hagere Gestalt mit den schwarzen Haaren und den nach vorn gezogenen Schultern erkannte ich sofort. Das war Kommissar Gabriel vom Dezernat für Tötungsdelikte. Mit einer vertrauten Umarmung begrüßte er die Ärztin. Sah aus, als kannten sich die beiden gut. Wahrscheinlich trafen sie sich öfter bei solchen Einsätzen.

Auch ich hatte mit dem Kommissar schon mehr zu tun gehabt, als mir lieb war. Und dabei hatte ich mich wahrlich wenig mit Ruhm bekleckert. Der einzige Vorteil war, dass ich ihm nicht viel über mich erzählen musste. Schließlich waren wir fast alte Bekannte.

Kommissar Gabriel verschwand mit der Ärztin im Wald, um sich einen ersten Eindruck von der Leiche und der Umgebung zu verschaffen. Danach würde er sich mir widmen. Besser, ich nutzte diese kleine Pause, um mich zu entspannen. Ich konzentrierte mich auf das Geräusch der Klimaanlage und meine Atemzüge. Nach und nach ließ die Anspannung in meinem Körper ein wenig nach. Um mich abzulenken, dachte ich an Georg und unsere Pläne für diesen Sommer. Zum Beispiel, eine gemeinsame Wohnung zu suchen. Oder ein Haus, was Georg bevorzugen würde. Sofort wurde ich unruhig und rutschte auf dem Beifahrersitz herum. Nein, das war doch keine gute Idee. Je mehr Georg mich drängte, umso mehr Gründe fielen mir dafür ein, alles zu belassen, wie es war. Was Georg nicht verstand und weshalb wir uns in letzter Zeit öfter in die Haare… Stopp, befahl ich mir. Du wolltest an angenehme Dinge denken, nicht an die Problemzonen in deinem Leben. Also versuchte ich mir Palmen vorzustellen, die sich mit leisem Rauschen im Wind wiegten. Feinkörniger weißer Sandstrand unter meinen nackten Füßen, karibisch türkisblaues Meer, in der Hand einen Caipirinha mit Schirmchen…

Ein Klopfen an der Scheibe riss mich aus meinen Urlaubsbildern. Als ich die Augen öffnete, blickte ich direkt in das ernste Gesicht des Kommissars. Er beugte sich herunter, bis er mit mir auf Augenhöhe war.

»Frau Pelzer, geht es Ihnen besser? Ich müsste Sie kurz befragen.«

Endlich sprach jemand meinen Namen richtig aus, das war zumindest ein kleiner Lichtblick. Der freilich verdüsterte sich beim Gedanken an das unangenehme Gespräch, das mir bevorstand.

Einen Augenblick zögerte ich, als hätte ich eine Wahl. Wie bei unseren letzten Begegnungen hatte der schwarze Schopf des Kommissars schon lange keinen Friseur mehr gesehen. Ein paar Strähnen hingen ihm bis über die Augenlider. Zum ersten Mal bemerkte ich darin hellgraue Haare. Die tiefen Falten zwischen Nasenflügeln und Mundwinkeln hatte er schon länger. Und auch die seltsam hellgrauen Augen, mit denen er mich eindringlich fixierte, kannte ich. Ihre Farbe erinnerte an gefrorenes Eis auf einem See. Dennoch wirkten sie nicht kühl, sondern eher mitfühlend. Wahrscheinlich machte ich mit meiner verlaufenen Schminke und dem Sonnenbrand einen elenden Eindruck.

Ich gab mir einen Ruck und stieg aus. Automatisch griff ich nach der Hand, die sich mir entgegenstreckte. Zu spät. Am besten dachte ich gar nicht erst darüber nach, was der Polizist in den letzten Minuten alles angefasst haben könnte. »Guten Tag, Kommissar Gabriel.«

»Frau Pelzer«, erwiderte Gabriel mit einem Nicken. Er betrachtete mich neugierig. »Eigenartigerweise erstaunt es mich kaum, dass ausgerechnet Sie die Leiche der jungen Frau gefunden haben.«

Schwang da eine leise Ironie mit, oder bildete ich mir das nur ein?

»Mein Kollege sagte, Sie kannten das Opfer?«

»Das stimmt. Ich habe die Frau erst vor ein paar Tagen in der Agentur gesehen. Hohlbergs Reich, die Werbeagentur in der Neuen Weinsteige, für die ich arbeite.«

Gabriel hob das Kinn. »Ja, ich erinnere mich gut. Schließlich musste ich schon öfter dort ermitteln. Zuletzt, als Ihr Chef ermordet worden war. Wie hieß er noch?«

»Hohlberg. Wie seine Agentur.«

»Frau Pelzer, erzählen Sie mir bitte, was Sie hierhergeführt hat und woher Sie die Tote kennen.« Sein Blick glitt über mein Kleid. Auf seiner Stirn erschienen Falten, als könne er sich darauf keinen Reim machen.

»Wo fange ich am besten an? Wie Sie wissen, mache ich im Auftrag dieser Werbeagentur Führungen zu den architektonischen Highlights in Stuttgart und im Umland. Heute Mittag habe ich eine Gruppe von Versicherungsleuten rund ums Bärenschlössle begleitet. Danach musste ich dringend… also, ich musste austreten. Vor den Toiletten im Bärenschlössle stand eine lange Schlange an, und da bin ich lieber… na ja, ich dachte, ich gehe vielleicht besser…«

»In den Wald«, beendete der Kommissar mein Gestammel. »Und dabei haben Sie die Tote entdeckt?«

»Ja, genau so war es. Eine Horde Schmeißfliegen hatte sich auf mich gestürzt, und beim Versuch, die Viecher abzuwehren, habe ich die Frau gesehen. Genauer gesagt ihren rot lackierten Zehennagel. Sie war ja ganz mit Laub bedeckt, als ich sie fand. Zuerst dachte ich, der rote Fleck wäre ein Pilz oder es wären die Früchte eines Aronstabs. Erst als ich näher trat, habe ich erkannt, was da lag. Ich habe das Laub beiseitegewischt. Als ich das rote Haar sah, wusste ich sofort, wer sie ist.«

»Wie heißt die Tote?«, fragte Gabriel. Er zog einen Notizblock aus der Brusttasche seines dunkelblauen Hemds und blätterte ihn auf. Dann zückte er den Kugelschreiber, der in einer Lasche am Notizblock steckte, und machte sich bereit, meine Antwort zu notieren.

»Ihren Namen kenne ich nicht«, sagte ich. »Ich weiß nur, dass diese Frau letzte Woche in der Agentur war. Ich glaube, es war am Donnerstag. Aber ich habe bloß ein paar Worte mit ihr gewechselt. Ihr auffallendes Haar ist mir in Erinnerung geblieben.«

»Wissen Sie, mit wem das Opfer in der Agentur gesprochen hat?«

»Sie hat gesagt, sie wolle zu Olga. Das ist die Freundin unseres neuen Chefs. Olga arbeitet im Grafikatelier. Dorthin habe ich die Frau geführt. Das ist alles, was ich Ihnen sagen kann, Herr Kommissar.«

»Haben Sie etwas an der Leiche verändert, Frau Pelzer?«, wollte Gabriel wissen. »Sie berührt oder umgedreht?« Seine dunklen Augenbrauen zogen sich über der Nasenwurzel zusammen.

»Nein, um Gottes willen!«, gab ich zurück und schauderte. »Ich habe nur das Laub mit einem Ast zur Seite geschoben und auch meinen Turnschuh dafür benutzt.« Wie eklig. Den musste ich heute Abend sofort in der Mülltonne hinterm Haus versenken. Angeekelt sah ich an mir hinunter. Die weißen Kappen meiner Turnschuhe ragten ein Stück unter der hellblauen Spitzenborte des Reifrocks hervor. Welchen Schuh hatte ich dafür benutzt? Den linken oder den rechten? Daran konnte ich mich nicht erinnern. Also würde ich beide entsorgen. Machte auch Sinn, was fing man schon mit einem einzelnen Turnschuh an?

Ich deutete vage in Richtung Wald. »Ich muss nicht mehr dorthin, oder? Ich meine, zu der Frau?«

Gabriel neigte den Kopf. »Eigentlich wäre es wichtig für die Ermittlungen.«

Von einem plötzlichen Schwindelanfall gepackt, sackte ich gegen das Auto.

Das schien Gabriels Herz zu rühren. »Nun ja. Wenn Sie sagen, Sie haben die Leiche nicht angefasst oder ihre Lage verändert, denke ich, können wir uns das sparen.«

»Wissen Sie schon, wie sie gestorben ist? Oder woran?«

»Bis jetzt nicht.« Gabriel schob den Notizblock in seine Hemdtasche zurück. »Wir haben nur Vermutungen. Miriam meint, sie sei wahrscheinlich erstickt worden.«

Miriam? Damit meinte er wohl die Ärztin. »Erstickt? Ach daher die dunklen Flecken.« Als hätte jemand meine Kehle gepackt, schnürte sich mein Hals zu bei dieser Vorstellung. »Ist es dort an der Stelle geschehen, wo ich sie gefunden habe?«

»Das wissen wir noch nicht«, sagte Gabriel. »Wir müssen den Bericht der Ärztin abwarten. Das Opfer kann ebenso gut woanders umgebracht worden sein, und der Täter hat sie danach hierhergebracht.«

»Um sie im Laub und unter Farnen verschwinden zu lassen.«

Neben uns raschelte es. Die Ärztin trat aus dem Unterholz, einen Arztkoffer in der Rechten. Sie stieg über das Absperrband und kam auf uns zu. Im Gehen streifte sie ihre Gummihandschuhe von den Händen. Gabriel und sie wechselten einen Blick. Dann sah sie kurz in meine Richtung, gefolgt von einem kaum merklichen Nicken des Kommissars.

»Tamás, deine Kollegen sind bisher nicht fündig geworden«, sagte die Ärztin mit gedämpfter Stimme zu ihm und verstaute das Handschuhknäuel in ihrem Koffer. »Keine Handtasche, keine Ausweispapiere. Nichts, womit wir die Identität des Opfers klären können.«

Gabriel machte mit dem Kinn eine Bewegung zu mir herüber. »Frau Pelzer kennt die Tote.«

»Ach ja?«, sagte die Ärztin. »Davon wusste ich noch nichts.«

»Hab ich dem Polizisten vorhin schon erzählt«, gab ich rasch zurück, weil ich das Gefühl hatte, mich verteidigen zu müssen.

»Die Tote trägt nur noch eine Sandale am linken Fuß«, fuhr die Ärztin ungerührt fort. »Die andere muss sie verloren haben. Vielleicht als sie geflohen ist.«

»Geflohen? Ist die Spurensicherung inzwischen angekommen?« Gabriel sah sich um und zog den Notizblock wieder hervor.

Die Ärztin schüttelte den Kopf. »Nein, die müssten aber gleich da sein. Deine Kollegen von der Streife haben mir abgeknickte Äste und Laufspuren gezeigt, die darauf hinweisen könnten, dass das Opfer verfolgt wurde.«

Gabriel kritzelte ein paar unleserliche Worte auf seinen Block. »Irgendwelche Abwehrspuren?«

»Auf den ersten Blick keine Hämatome außer denen am Hals. Ob sie Hautreste oder Stofffasern unter ihren Fingernägeln hat, wird die Obduktion klären.«

»Kannst du schon Genaueres über den Todeszeitpunkt sagen?«

»Schwer einzuschätzen bei der Hitze.« Die Ärztin strich sich Strähnen hinters Ohr, die sich aus ihrem Pferdeschwanz gelöst hatten. »Die Körpertemperatur kühlt nur langsam ab bei diesen Witterungsbedingungen. Heute Nacht hatten wir fast fünfundzwanzig Grad. Das ist geradezu tropisch für unsere Breiten.«

»Nur ungefähr, Miriam.« Gabriel sah der Ärztin in die Augen. Ein kaum merkliches Lächeln ließ ihre Züge weicher erscheinen. »Und auch nur unter uns.«

»Aber nagel mich nicht darauf fest, Tamás. Offiziell hab ich mich dazu noch nicht geäußert, klar? Also, grob geschätzt liegt der Todeszeitpunkt fünfzehn bis zwanzig Stunden zurück.« Mit einem Blick auf ihre Uhr rechnete sie aus: »Jetzt ist es halb fünf nachmittags. Muss also ungefähr zwischen zwanzig Uhr und Mitternacht gewesen sein.«

»Okay, danke. Jetzt habe ich zumindest einen groben Anhaltspunkt, wenn wir die nächsten Zeugen befragen.«

Gabriel wandte sich gerade zu mir, als ein Streifenpolizist aus dem Wald gestürzt kam. In der Hand hielt er ein verwuscheltes schmutzig weißes Ding, das er dem Kommissar mit angewidertem Gesichtsausdruck hinstreckte.

»Herr Kommissar, schauen Sie mal. Das hier haben wir nur ein paar Meter von der Leiche entfernt gefunden. Lag im Laub.«

Widerstrebend griff Gabriel nach dem flusigen Teil, das mit vertrockneten Laubresten übersät war. Es sah aus wie ein sehr haariges Tierchen. »Hm, was ist denn das?«

Im selben Moment fiel bei mir der Groschen. »Das gehört mir. Meine Perücke. Die hab ich völlig vergessen. Ich bin damit an einem Ast hängen geblieben und habe sie einfach fallen lassen, damit mir das nicht noch mal passiert.«

Ich griff nach dem Haarteil, doch Gabriel machte keine Anstalten, es loszulassen. Mit leicht amüsiertem Blick griff er nach einer der lockigen Strähnen und zog daran.

»Eine Perücke, Frau Pelzer? Wozu denn das bei der Hitze?«

»Gehört zu meinem Kostüm.«

Gabriel musterte meinen Aufzug von Kopf bis Fuß. Ich schämte mich, weil mein Haar feucht am Kopf klebte und ich sicher schrecklich aussah. Wie lächerlich, schalt ich mich sofort. Eine Frau ist ermordet worden, und du machst dir Gedanken über deine Frisur.

»Was stellt Ihr Kostüm eigentlich dar?«, fragte Gabriel.

Peinlich berührt schoss mir das Blut in den Kopf. »Eine Mätresse. Ich bin eine der unzähligen Mätressen von Herzog Carl Eugen. Er hat das Bärenschlössle erbauen lassen.«

Gabriels Augenbrauen zogen sich erneut zusammen. »Was genau haben Sie damit zu tun?«

»Das hier ist meine übliche Verkleidung für diese Führung. Ich schildere den Teilnehmern die Geschichte des Schlosses und veranschauliche ihnen den miesen Ruf des Herzogs.«

»Und wo kommen Sie als Mätresse ins Spiel?« Gabriel schien seinen Spaß an diesem Thema zu haben, so wie er darauf herumritt.

Inzwischen war ich völlig erledigt und betete einfach den Text meiner Führung herunter. »Der Herzog war zweimal verheiratet. Doch das hielt ihn nicht davon ab, sich nebenbei mit einer ganzen Reihe von Damen seines Hofstaats zu vergnügen. Ob mit Bürgerlichen oder Dienstmägden, da war er nicht wählerisch. Aus diesen Affären sind zahlreiche Kinder entstanden. Einige Dutzend davon hat der Herzog als seine leiblichen anerkannt. Natürlich nur die männlichen«, fügte ich mit einem Schulterzucken hinzu und ahnte schon, was nun kommen würde.

Tatsächlich hakte der Kommissar mit einem ähnlich dämlichen Grinsen wie die meisten männlichen Teilnehmer meiner Führung nach: »Einige Dutzend?«

»Genauer gesagt siebenundsiebzig. Das ist der aktuelle Forschungsstand. Kann gut sein, dass diese Zahl von den Historikern noch nach oben korrigiert wird.«

Ein leises Kichern kam von der Ärztin, das Gabriel zu irritieren schien. Aber es genügte, um das Thema zu beenden.

»Gut, Frau Pelzer. Ihre Personalien liegen uns bereits vor. Bitte halten Sie sich zu unserer Verfügung, falls wir noch weitere Fragen haben.« Nach einem Blickwechsel mit der Ärztin reichte er mir die Perücke. »Ein Kollege kann Sie nach Hause bringen, wenn Sie möchten.«

»Danke, aber ich bin mit dem Auto da.«

Jetzt schaltete sich die Ärztin wieder ein. »Fühlen Sie sich in der Lage, selbst zu fahren? Nicht dass Sie unterwegs einen Schwächeanfall bekommen.«

Das konnte durchaus der Fall sein. Aber ich wollte endlich in Ruhe gelassen werden. Vor allem wollte ich fort von hier. »Das schaffe ich schon. Ich fahre langsam, versprochen.«

Mein Corsa stand auf dem Parkplatz beim Kreisverkehr am Alten Forsthaus. Dort ging es um diese Zeit ähnlich turbulent zu wie auf der Königstraße. Eindeutig zu viel Publikum, um mein durchgeschwitztes Kleid auszuziehen. Ich warf die Perücke und den Häkelbeutel auf den Beifahrersitz, raffte meine Röcke und quetschte mich hinters Lenkrad. Im Wagen herrschte ein Klima wie im Tropenhaus der Wilhelma.

Für eine Weile lehnte ich mich zurück und schloss die Augen. Gegen den ekligen Geruch, der noch immer in meiner Nase hing, kam auch ein Kaugummi mit extra viel Pfefferminzgeschmack nicht an. Ebenso wenig gegen das säuerliche Aroma, das von meinem Taftkleid aufstieg.

Sobald ich mir das Autofahren halbwegs zutraute, drehte ich die Lüftung voll auf und rollte im Schneckentempo über den abschüssigen Parkplatz. Das Lenkrad war von der Sonne aufgeheizt, und ich musste meine Hände abwechselnd davon lösen. Ich bog in den Kreisel ein und folgte der Magstadter Straße hoch nach Büsnau. Am Parkplatz hinter dem Max-Planck-Institut hielt ich kurz an, befreite mich von dem klebrigen Kostüm und schlüpfte in meine übliche Agenturuniform: Jeans, Bluse, Schnürschuhe. Alles in Werber-Schwarz.

Auf der vierspurigen Vaihinger Hauptverkehrsachse reihte sich um diese Uhrzeit ein Auto ans andere. Endlich bog ich in die Kaltentaler Abfahrt ein und fuhr hinunter nach Heslach. Mit jedem Höhenmeter abwärts stieg die Temperatur. In den engen Straßen des Südens staute sich die Hitze zwischen den Fassaden. Aus den Lüftungsschlitzen meines Wagens wehte der reinste Wüstenwind. Meine Bluse war am Rücken bereits durchgeschwitzt. Im Feierabendverkehr kämpfte ich mich zur Neuen Weinsteige hoch und bog in den Agenturparkplatz vor der Villa in Halbhöhenlage ein, in der Hohlbergs Reich residierte.

Mittlerweile war es halb sechs durch. Fast alle Parkplätze waren noch belegt. Bis auf den meiner Freundin und Kollegin Jeannette, die in dieser Woche Urlaub hatte. Wie in allen Werbeagenturen endete auch in Hohlbergs Reich der Arbeitstag selten vor zwanzig oder einundzwanzig Uhr. Trotzdem gehörten Worte wie Überstunden oder Freizeitausgleich nicht zum Grundwortschatz eines Werbers. Wer sich der Kreativbranche verschrieb, tat das mit Haut und Haar und fast rund um die Uhr, wenn es sein musste. Zum Beispiel vor wichtigen Kundenterminen oder wenn die Präsentation einer neuen Kampagne anstand. Oder wenn der Chef kein gutes Haar an den Layouts ließ und die Grafiker wieder und wieder von Neuem ansetzen mussten.

Auf dem Rücksitz meines Corsas lag ein bemitleidenswerter Stoffhaufen, von dem unangenehme Gerüche aufstiegen. Das Kleid musste in die Reinigung, bevor ich es in den Fundus der Oper zurückbrachte. Die netten Damen dort würden mir sonst nie wieder etwas ausleihen.

Nun war es Zeit, dem Agenturchef zu berichten, was nach meiner Führung geschehen war. Und dass das Opfer letzte Woche noch in seiner Agentur gewesen war. Was bedeutete: Über kurz oder lang würde die Kripo hier herumschnüffeln und uns vom Arbeiten abhalten. Das war der Blickwinkel von André Hohlberg. Er war zwar noch nicht lange Geschäftsführer von Hohlbergs Reich. Dennoch war uns Mitarbeitern rasch klar geworden, dass er mindestens genauso viele Eurozeichen in den Pupillen hatte wie Jens Hohlberg, sein verstorbener Bruder und unser bisheriger Agenturchef. Nach dessen Tod hatte André gemeinsam mit meinem Vater die Geschäfte übernommen.

Ich straffte die Schultern und machte mich auf den Weg, um die Hiobsbotschaft zu überbringen.

»Was soll das heißen, du hast eine tote Frau gefunden?«, entgegnete André entrüstet, als könnte ich etwas dafür. »Ich dachte, du führst die W-und-W-Manager ums Bärenschlössle? Oder hast du die Führung womöglich ausfallen lassen? Oh, mon Dieu!« André legte die flache Hand auf seine Brust, als wäre ein Mordfall unbedeutend im Vergleich zum Umsatz seiner Agentur.

Es hatte eine Weile gedauert, bis ich mich an die theatralische Art des neuen Agenturchefs gewöhnt hatte. In der ersten Zeit hatte ich sogar lauthals gelacht, weil ich dachte, er würde sich einen Scherz erlauben und natürlich Zustimmung von seiner Mitarbeiterin erwarten. Seitdem war André nicht besonders gut auf mich zu sprechen. Tatsächlich hatte er einen starken Hang zum Drama, inklusive übertriebener Gestik. Darin unterschied er sich von seinem älteren Bruder, auch wenn die beiden sich sonst sehr ähnlich waren. Schütteres schwarz gefärbtes Haar, teure Designerklamotten, handgefertigte Schuhe im klassischen Dandystil. André war ein paar Zentimeter größer als Jens, der seine schmächtige Gestalt mit Schulterpolstern im Stil der achtziger Jahre aufgemotzt hatte. Schaumgummi hatte André nicht nötig. Er frequentierte regelmäßig ein exklusives Fitnessstudio und legte auch sonst eine viel dynamischere Art an den Tag als sein verstorbener Bruder.

»Nein, die Führung lief nach Plan«, antwortete ich. »Die tote Frau habe ich erst danach gefunden. Ich fürchte, ich habe sie letzte Woche hier gesehen.«

Andrés schlammfarbene Augen weiteten sich. »Hier? In meiner Agentur? C’est impossible!«, stieß er aus und warf einen flehenden Blick zu den Stuckornamenten an der Altbaudecke. »Wer ist es? Doch keine Kundin, oder? Wir brauchen jeden Etat, um über die Runden zu kommen.«

»Wer sie ist, kann ich dir nicht sagen. Ihren Namen kenne ich auch nicht. Ich weiß nur, sie wollte zu deiner Freundin.«

»Wie? Zu Olga?« André schwieg eine Weile, dann fragte er: »War es Werners Assistentin, diese schicke Französin?« Für den Bruchteil einer Sekunde spitzte er die Lippen. Aha, er war also scharf auf besagte Französin.

»Nein, die war es nicht. Die Frau, die ich meine, hat lange dunkelrote Haare mit orangefarbenen Strähnen. Olga muss sie gut kennen. Die beiden haben sich umarmt.«

André sackte auf seinen Mahagonischreibtisch. »Quel malheur! Du meinst doch nicht etwa Nastassja? Das würde Olga erschüttern.«

»Was würde Olga erschüttern?«, kam es wie ein Echo von der Tür. Mein Vater und Mitgeschäftsführer der Agentur, Peter Herzog, trat in Hohlbergs Büro. Er kam von einem Kundentermin und trug einen dunkelgrauen Leinenanzug, der farblich mit der Fassung seiner Brille harmonierte und edle Knitterfalten hatte. Das schwarze T-Shirt unter dem Anzug nahm den Farbton seiner Slipper und der Rindsledermappe unter dem Arm wieder auf. Vaters zufriedenem Gesichtsausdruck nach zu schließen, war das Meeting erfolgreich verlaufen.

Bei meinem Anblick hellten sich seine Züge auf. »Bea, Schatz. Schön, dich zu sehen.« Er legte kurz den Arm um mich. Dabei bemerkte er, dass ich nicht gerade wie das blühende Leben aussah. »Geht’s dir gut? Du bist bleich wie eine Maultasche.«

Bevor ich antworten konnte, verkündete André sensationsgeil: »Deine Tochter hat eine Leiche gefunden. Stell dir vor, es könnte Nastassja sein.«

»Nastassja?« Vater blinzelte ein paarmal und legte die Mappe auf Andrés Tisch. »Der Name kommt mir bekannt vor.«

»Du hast sie neulich bei mir getroffen. Beim Brunch am Sonntag«, half André Vaters Gedächtnis auf die Sprünge. »Als wir auf die neuen Bilder für meine Sammlung angestoßen haben. Du hast sogar überlegt, eine ihrer Skizzen für dein Wohnzimmer zu kaufen.«

»Ach ja. Die Malerin«, erinnerte sich Vater. »Stimmt, die kenne ich. Und was soll mit ihr sein? Sie ist plötzlich gestorben?«

»So würde ich es eher nicht bezeichnen«, präzisierte ich. »Sie ist vermutlich erstickt worden. Ich habe ihre Leiche heute Mittag im Wald beim Bärenschlössle gefunden.«

Es stand zwar noch nicht fest, ob es sich bei der Toten tatsächlich um Olgas Freundin Nastassja handelte. Aber vieles sprach dafür. Aus diesem Grund entschieden Vater und André, Olga die schlimme Neuigkeit gleich zu überbringen.

In einträchtigem Schweigen gingen wir den Flur entlang an den Mitarbeiterbüros, dem Besprechungsraum, der Küche und dem Empfangsbereich vorbei zum Grafikatelier. Meine Schritte machten wie die meines Vaters fast kein Geräusch auf dem Eichenparkett. Dafür klackten die Absätze von Andrés teuren Dandyschuhen umso lauter. Das lag nicht nur an den Schuhen. Er trat gern energisch auf und schien die Vorstellung zu lieben, wie seine Mitarbeiter in ihren Büros zusammenzuckten, weil der Big Boss sich näherte.