6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Krimi

- Serie: Ein Fall für Sascha Woltmann und Mandy Hoppe

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2015

Sascha Woltmann lässt sich aus Sorge um seine betagten Eltern aus dem hektischen Berlin ins eher beschauliche Weimar versetzen. Sein Problem: Hier darf er erst mal nur als Streifenpolizist arbeiten. Doch als er zu einem Tatort gerufen wird und die Leiche einer älteren Frau findet, kann er es nicht lassen und beginnt auf eigene Faust zu ermitteln. Ein riskantes Unterfangen, wäre da nicht seine alte Freundin, die Polizeihauptkommissarin Mandy Hoppe, die ihm immer wieder mit Rat und Tat zur Seite steht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 376

Ähnliche

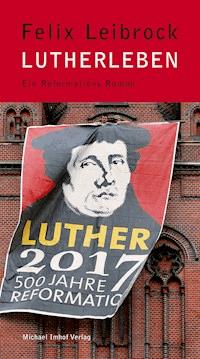

Felix Leibrock

Todesblau

Kriminalroman

Knaur e-books

Über dieses Buch

Aus Sorge um seine betagten Eltern lässt sich Polizist Sascha Woltmann aus Berlin in seine Heimatstadt Weimar versetzen – und darf dort erst mal nicht bei der Kripo arbeiten. Ganz im Gegensatz zu seiner ehemaligen Schulfreundin Mandy Hoppe, die ihn jedoch mit internen Informationen versorgt. Als Sascha in eine verschlossene Wohnung gerufen wird und dort die Leiche einer Frau findet, ahnt er nicht, dass er schon bald mit einem brisanten Fall konfrontiert wird, der tief in die deutsche Vergangenheit zurückreicht . Warum hatte die mittellose Tote angeblich ein Bild von Lyonel Feininger an der Wand hängen?

Inhaltsübersicht

Diese Farbe macht für das Auge eine sonderbare, fast unaussprechliche Wirkung … Wir sehen das Blau gern an, nicht weil es auf uns dringt, sondern weil es uns nach sich zieht.

Johann Wolfgang von Goethe

Prolog

Adolf-Hitler-Platz.

So nannten sie jetzt das Gelände vor dem Großherzoglichen Museum. Gewaltige Erdmassen hatten sie bewegt, ein ganzes Quartier niedergerissen. Die Jakobvorstadt wirkte nackt. Vom ehemals grünen und anheimelnden Park am Asbach war nichts mehr zu erkennen. Eine Lore mit Schutt rollte quietschend über die Gleise der Baustelle.

Er fröstelte. Die warmen Strahlen der Frühlingssonne drangen nicht in sein Inneres vor. Er schlug den Kragen seines Trenchcoats hoch und eilte weiter.

Nur beiläufig registrierte er den Neubau der Weimarhalle. Überall wehten Fahnen mit dem Hakenkreuz. Ein Trupp von SA-Leuten bog um die Ecke der Hindenburgstraße in die Schwanseestraße ein. Er versteckte sich in einem Hauseingang und wartete, bis die Schritte der Braunhemden nicht mehr zu hören waren.

Sein Herz raste. Hoffentlich war jemand zu Hause. Sonst hätte er die gefährliche Reise von Berlin hierher vergebens gemacht. Seine Frau wusste nichts davon. Nichts von der Reise – er hatte sich einen Vorwand für seine Abwesenheit ausgedacht – und nichts von Dora, nichts von dem Pfand. In wenigen Tagen würden sie in die Vereinigten Staaten von Amerika ausreisen. Er riskierte die Gefangennahme. Nur für das Paket!

Endlich erreichte er das Haus in der Cranachstraße. Ein paar hundert Schritte weiter, in der Gutenbergstraße, hatten sie in ihrem Paradies gelebt. Das prächtige Haus mit den schmiedeeisernen Balkonen. Wie oft hatte er hier mit Julia, beide ein Buch in der Hand, in den Rohrstühlen gesessen, während die Kinder unten im Garten spielten! Wie durch einen Schleier hindurch sah er diese Zeit, die so unendlich weit zurückzuliegen schien.

Er spähte durch das Tor und sah Mahlmann, den Cellisten. Schon wollte er ihn rufen, den ihm vertrauten Freund begrüßen, da erkannte er die rote Binde mit dem schwarzen Hakenkreuz im weißen Kreis an seinem Arm. Also hatte auch Mahlmann sich der neuen Bewegung angeschlossen. Jetzt wusste er, warum seine letzten Briefe ohne Antwort geblieben waren.

Er hatte etwas Ähnliches befürchtet. Ob Mahlmann das Paket zerstört hatte? Er hatte es ihm anvertraut, gemeinsam hatten sie es bei seinem letzten Besuch im Keller des Hauses versteckt.

Er zog den Hut tief in die Stirn und wartete hinter einem der mächtigen Kastanienbäume auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Nach einigen Minuten hörte er Schritte, sah Mahlmann stadteinwärts davonstiefeln.

Jetzt, sagte er sich, jetzt muss ich es wagen. Er drückte gegen das Tor von Mahlmanns Hauseinfahrt. Es war verschlossen. Das Geländer des Vorgartens war nicht hoch. Er sah sich um. Niemand war auf der Straße. Mit einem kräftigen Schwung setzte er auf Mahlmanns Grundstück über. Eine Treppe führte vom Garten hinter dem Haus in den Keller. Vorsichtig stieg er die Stufen hinab. Die Tür zum Keller war nicht verschlossen. Er drückte sie auf und schlich zum Kabuff in der hintersten Kellerecke. Ein altes Fahrrad, eine verrostete Leiter, ein leerer Radiokasten. Eine Ratte huschte vor ihm davon, als er sich den Weg in einen Winkel des Raums bahnte, der mit Regalböden zugestellt war.

»Hallo, ist da wer?«

Die hohe, fast schrille Frauenstimme ging ihm bis ins Mark. Er kannte die Stimme. Sie gehörte Mahlmanns Frau. Sie durfte ihn unter keinen Umständen hier unten entdecken. Er verharrte in seiner Position. Jetzt nur keinen Laut verursachen.

Die Schritte von Mahlmanns Frau kamen näher, sie öffnete die Tür zum Kellerraum neben dem Kabuff.

»Hol ich wenigstens ein Glas eingemachte Gurken, wenn ich schon mal hier unten bin!«

Mahlmanns Frau brabbelte noch einiges vor sich hin, verschloss endlich wieder den Kellerraum und schleppte sich die steilen Treppen ins Wohnhaus hoch.

Da war es, das mit einfachem grauem Packpapier eingeschlagene Paket! Sein Herz schlug schnell vor Freude. Er klemmte den sperrigen Gegenstand unter den Arm, schlich sich auf dem gleichen Weg, auf dem er gekommen war, aus dem Haus und atmete erst auf, als er den Feldweg entlang des Kirschbaches erreichte.

Nach einer knappen halben Stunde durch goldgelbe Maisfelder gelangte er zur geliebten Kirche. Doch er hatte keine Zeit zum Verweilen. Die vielen Bauarbeiter an der Reichsautobahn zwangen ihn zu einem Umweg. Ihnen wollte er unter keinen Umständen begegnen. Auf diesen Großbaustellen befanden sich auch immer SA-Leute und andere Spitzel des Staates.

Was, wenn sie ihn ansprachen und sehen wollten, was er da eingepackt unter dem Arm trug? Erst nach einer weiteren Stunde erreichte er Eichenroda.

Der Gutsbesitzer war verreist. Aber sein Verwalter war eingeweiht. Ihm sagte er seinen Namen, das genügte. Der vierschrötige Mann mit der Bauernmütze ging mit ihm in eines der Nebenzimmer im ersten Stock des Haupthauses. Nur kurz war es ihm möglich, einen Blick auf einige Gegenstände zu werfen. Ein goldfarben gepolstertes Louis-XV-Sofa, prächtige Kandelaber auf Marmorsockeln, ein mit Intarsien reich verzierter Tabernakel-Sekretär. Am stärksten faszinierten ihn die Bilder. Zwei Tänzerinnen von Degas, Pissarros »Jahrmarkt in Dieppe«, das »Weiße Haus bei Nacht« von van Gogh.

»Hier, das ist ganz wichtig. Ich nehme es nicht mit nach Amerika. Aber es darf niemand anderem in die Hände fallen«, flüsterte er dem Verwalter besorgt zu und drückte ihm das Paket in die Hand.

Der Gutsverwalter verstaute es zwischen anderen Paketen und Kisten, die aufgestellt in einem weiteren, abgelegenen Nebenraum standen, gerade so als warteten sie auf ihren Abtransport.

»Ich kann es nicht mitnehmen, verstehen Sie?« Er sagte die Sätze zusammenhanglos, als müsse er sich vor dem Verwalter rechtfertigen.

»Der Herr Gutsbesitzer wird es sicher verwahren, mein Herr.«

Er hörte die Worte, war aber mit seinen Gedanken bereits woanders. Er dachte an Dora, die der Anlass für diese ganze Aktion war. Hoffentlich glaubte sie ihm! Er dachte an seine Abreise in die Staaten. Er fragte sich, ob er jemals wieder zurückkehren würde. Mit seinem Grübeln war er an dem Punkt angelangt, wo er schon die letzten Monate immer gewesen war: bei der Zukunft. Heute war seit langem wieder einmal ein Tag, der ihm auch einen Blick zurück und Erinnerungen an eine glückliche Zeit beschert hatte. Doch das war vorbei. Unwiderruflich. Jetzt galt es, das eigene Leben und die wichtigsten Besitztümer zu retten. Nach vorne zu schauen. Ein Prophet müsste man sein! Wie lange der braune Spuk im Deutschen Reich wohl noch anhielt?

1

Sie lag vor ihm auf dem aschfarbenen Teppichboden. Die graublauen Augen waren weit aufgerissen, das Gesicht zu einer schrecklichen Grimasse verzogen. Blut pulste aus ihrem Brustkorb und durchtränkte die Schürze. Ihr Mund formte Worte, die aber keinen Klang mehr gewannen. Sie versuchte, mit den Händen zur Brust zu kommen, um die Quelle des Schmerzes zu entfernen. Mit den Füßen trat er auf ihre Arme und fixierte sie seitlich ihres Körpers. Nur nicht dem Gesicht, dem Tod verströmenden Atem zu nahe kommen. Der war vielleicht ansteckend, brächte auch ihm das Verderben. Da war er abergläubisch.

Ein leises Röcheln, dann kippte ihr Kopf zur Seite. Sie war tot. Er ging in die Küche, schnappte sich einen Gefrierbeutel auf der Ablage und trat wieder zu der Toten. Bedächtig zog er das Messer aus ihrer Brust, schmierte es an ihrer Schürze ab und steckte es in den Gefrierbeutel. Die Verrichtungen wirkten routiniert, doch er atmete schnell. Er wartete, bis es dunkel war, nahm das Paket sorgfältig unter den Arm und ließ leise die Wohnungstür hinter sich ins Schloss fallen. Ohne das Licht anzuschalten, ging er die Treppen hinunter ins Freie. Mit seinem alten BMW fuhr er quer durch die Stadt bis zum Bienenmuseum. Der Park lag dunkel und schweigend vor ihm. Über der Ilm waberte Nebel, der sich anschickte, den Park in Besitz zu nehmen. Niemand begegnete ihm. Er lief den Weg Richtung Schaukelbrücke. Obwohl er kaum die Hand vor Augen sehen konnte, schaute er sich immer wieder um. Er tastete den Kiesweg ab, sammelte Steine auf, gab sie zu dem Messer in den Gefrierbeutel, um ihn zu beschweren. Danach drehte er das obere Ende der Plastiktüte zusammen und schlang es zu einem Knoten. An der Brücke angekommen, hörte er den Fluss leise dahinfließen. Er holte weit aus und warf den Gefrierbeutel in die Richtung, in der er die Flussmitte vermutete. Ein klatschendes Geräusch verriet ihm den Aufprall auf der Wasseroberfläche.

2

Die Herbstsonne war noch von erstaunlicher Kraft. Als ob sie sich um die Jahreszeit nicht scherte, hatte sie den ganzen Tag warm und mild die Gassen der Altstadt durchflutet und dem Glauben so manches Einheimischen neue Nahrung gegeben, Gott selbst habe hier die Erde geküsst, als die Stadt einst entstanden war. Durch die Schillerstraße flanierten Touristen mit großen Kameras unter dem Arm. Paare saßen auf den Bänken vor dem Goethehaus und küssten sich, als ob der Sommer nie enden würde. Doch die Blätterberge unter den Bäumen wuchsen täglich, und ein leichter Wind blies das Laub spiralförmig über den Frauenplan, den Schlossplatz, den Jakobskirchhof. An Tagen wie diesen weckte Weimar viele Sehnsüchte. Die großzügigen Parkanlagen mitten in der Stadt und der gemächlich dahinfließende Verkehr auf altem Kopfsteinpflaster suggerierten den Einklang von Natur und Zivilisation. Das aus den Fenstern der Musikhochschule dringende Klanggemisch von Übenden deutete den Reichtum kulturellen Schaffens der letzten Jahrhunderte an, und die vielen Joggerinnen demonstrierten den Optimismus, der Kampf um eine gute Figur könne gewonnen werden.

»Ich sollte auch mal wieder Sport machen«, murmelte Sascha Woltmann, während er am Schlossturm nach seiner Verabredung Ausschau hielt. Er strich sich über den Bauch, den er um das dreißigste Lebensjahr herum angesetzt hatte. Damals waren seine Kinder Ronny und Laura auf die Welt gekommen. Doch die hatte seine Frau Yvonne und nicht er ausgetragen. Folglich lag die Ursache für seinen Bauchansatz woanders, wahrscheinlich an zu wenig Bewegung. Gerade begannen sich seine Pläne zu mehr sportlicher Betätigung zu konkretisieren, da stapfte Mandy Hoppe den Burgplatz hoch. Sie trug das braune, von einigen dunkelblonden Strähnen durchzogene Haar schulterlang und kam mit wippendem Schritt, die Handtasche leicht schwenkend, auf ihn zu. Sie war nur dezent geschminkt und zählte zu den Frauen um die vierzig, die eine nicht vergehende natürliche Schönheit ausstrahlten. Als sie vor ihm stand, umarmten sie sich etwas unbeholfen. Die einstige Vertrautheit zwischen ihnen war noch nicht ganz wiederhergestellt.

Sie richteten sich auf der Freiterrasse des Cafés Residenz gemütlich ein, das von allen Weimarer Bürgern nur das »Resi« genannt wurde. Den Rücken an die Gebäudewand gedrückt, saßen sie auf einer Bank, bestellten einen Thüringer Riesling und einen Antipasti-Teller. Die letzten Strahlen der sich langsam verabschiedenden Sonne erwärmten ihre Gesichter.

»Ich habe meinen Augen nicht getraut, als ich dich auf dem Flur der Polizeiinspektion sah«, lachte Mandy mit ihrer dunklen Stimme.

»Ging mir auch so, obwohl …« Woltmann überlegte kurz. »Irgendjemand hat mir mal erzählt, dass du bei der Kripo bist. Bin ja immer mal wieder in Weimar bei den Eltern gewesen.«

Sie stießen auf das überraschende Wiedersehen an. Woltmann musterte Mandy in Augenblicken, in denen sie es nicht bemerkte, weil sie auf ihre leicht nervös spielenden Finger schaute. Ihre ausgeprägten Lippen, die schmale Nase, er erkannte in ihr immer mehr die Mitschülerin von damals.

»Hier, habe ich zu Hause schnell rausgekramt.« Mandy schob Woltmann einen Umschlag mit Fotos zu.

Woltmann blätterte durch die Aufnahmen.

»Wahnsinn, unser Ausflug damals!« Er erinnerte sich noch gut an jene Fahrt mit dem Traktor, der dem Vater eines Mitschülers gehörte. Fast die ganze Klasse war mit dabei gewesen und hatte im Anhänger gesessen, auf dem sonst Runkelrüben transportiert wurden.

»Dass uns damals nichts passiert ist, wundert mich noch heute«, kommentierte er gedankenverloren. Mandy nickte stumm.

»War schon eine tolle Gemeinschaft, unsere Klasse!« Woltmann sah zu Mandy hin. Aber auch jetzt sagte sie kein Wort. Nach einer Weile meinte sie beiläufig: »Sascha, warum bist du eigentlich nach 89 in den Westen gegangen?«

Sie hatten gemeinsam im Oktober 1989 an den großen Weimarer Dienstagsdemonstrationen für den politischen Wandel teilgenommen und 1992 Abitur gemacht. Mandy war danach in Thüringen geblieben, hatte sich bei der Polizei für das Studium zum gehobenen Dienst beworben.

»Ich wollte die große Freiheit genießen, die sich uns damals bot«, versuchte Woltmann seine Beweggründe zu erklären.

»Und? Gefunden?« In Mandys Stimme lag etwas Schnippisches. Woltmann überlegte kurz, wollte ihr aber nichts vorflunkern.

»Erst habe ich für eine Firma aus dem Sauerland im Außendienst gearbeitet. Die haben mir gesagt, ich könnte so viel verdienen wie ein Sparkassendirektor. Sehr niedriges Grundgehalt, aber mit den zusätzlichen Provisionen ginge so richtig was ab.«

»Und? Ging was ab? Was hast du denn verkauft?«

»Zimmerspringbrunnen.«

Mandy konnte ein Glucksen nicht unterdrücken.

»Ja, das war ziemlich abgefahren. Bin da von Tür zu Tür der Plattenbauten in Hellersdorf und Marzahn gezogen. Ich hab den Leuten eingeredet: Wenn ihr euch einen Zimmerspringbrunnen kauft, dann seid ihr in der Freiheit angekommen. Die Düse, aus der das Wasser sprudelte, war eine Nachbildung der Freiheitsstatue in New York!«

Woltmann erzählte von der Konkurrenz, die solche Haustürgeschäfte mit sich brachten: Staubsaugervertreter, Zeugen Jehovas, freiberufliche Kosmetikberaterinnen. Mit seinen Zimmerspringbrunnen fand er kaum Einlass und noch seltener Abnehmer. Nach einem halben Jahr schmiss er den Job hin.

»Dann habe ich es mit Gebrauchtwagen versucht, Mandy. Der reinste Wahnsinn, kann ich nur sagen. In dieser Branche herrschen mafiaähnliche Strukturen. Einmal standen sogar zwei Russen mit Berettas in meinem Container, in dem ich meine Geschäfte abgewickelt habe. Die beiden forderten das ganze Bargeld und absolutes Schweigen. Sonst müssten sie mir leider ein paar Kugeln in den Kopf jagen. Sie wollten mich in Zukunft regelmäßig besuchen.«

Mandy strich sich eine Haarsträhne, die ihr ins Gesicht gefallen war, hinters rechte Ohr und musterte Woltmann ausgiebig. Jetzt wusste sie wieder, warum Sascha als Schüler so viele Mädchenherzen angerührt hatte. Es war der leichte Silberblick, der durch die zwei unterschiedlichen Blautöne seiner Augen noch in seiner Wirkung verstärkt wurde.

»Aber du bist doch zur Polizei damit gegangen, Alter?«

Alter, so hatte sie ihn schon früher als Abiturienten genannt. Woltmann spürte, wie die alte Vertrautheit wieder zurückkehrte. Zudem war er abgelenkt, gefangen von der unscheinbaren Geste Mandys, diesem Wegstreichen des Haars. Für einen kurzen Augenblick überlegte er, ob auch er, wie so viele seiner Mitschüler, in seiner Jugendzeit in Mandy verliebt gewesen war.

»Hallo?« Mandy weckte ihn aus seinem Tagtraum.

»Wie Polizei? Ähm, nee. Bin ich nicht hingegangen, ich hatte ehrlich gesagt Angst!«

Mandy schüttelte den Kopf. Sie zündete sich eine Zigarette an und blies den Rauch stoßweise in Wölkchen nach oben.

»Weißt du, was wir von der Kripo Leuten wie dir normalerweise sagen?«

Woltmann wusste es. Zur Polizei gehen, nach so einem Vorfall unbedingt zur Polizei gehen, und zwar so schnell wie möglich. Er scheiterte mit seinem Versuch, Mandy sein Verhalten gegenüber den Russen zu erklären. Geistesabwesend klappte er den Fotoumschlag zu und gab ihn Mandy zurück.

»Immerhin war das für mich so etwas wie ein Fingerzeig. Ich habe mir gesagt: Geh zur Polizei, weil so etwas wahrscheinlich jeden Tag tausendfach passiert. Da kannst du andere warnen. Ist doch gut, wenn man selbst mal ein Betroffener von Erpressung und Gewalt war, oder?«

»Komische Auslegung.« Mandy bestellte ein weiteres Glas Riesling und lenkte das Gespräch wieder auf die gemeinsame Schulzeit. Sie gingen die Lehrerinnen und Lehrer durch. Sie wussten, dass einige von ihnen nach 1989 den Job gewechselt hatten. Eine ganze Reihe von Russischlehrerinnen hatte sogar noch andere Fächer nachstudiert, um ihre Stelle zu behalten. Danach riefen sie sich ihre Mitschüler in Erinnerung. Viele waren in den Westen gegangen, hatten dort besser bezahlte Stellen gefunden und Familien gegründet. Andere waren zurückgekommen, weil sie enttäuscht waren oder in der Nähe ihrer Eltern sein wollten. Wenigstens den Babysitter sparten sie auf diese Weise ein.

Es war fast zweiundzwanzig Uhr, als sie sich voneinander verabschiedeten.

Mandy lief zur Kegelbrücke, wo sie ihr Auto geparkt hatte. Woltmann schlang sich seinen Kaschmirschal mit Schottenkaro um den Hals und ging zu Fuß zu der Wohnung in der Belvederer Allee, in der er seit einigen Wochen mit seiner Familie lebte. Im Park an der Ilm zirpten nur noch wenige Grillen.

3

Am darauffolgenden Tag war der Himmel über Weimar schwarz von Saatkrähen. In großen, dynamischen Kurven nahmen sie im Pulk Kurs auf die kahler werdenden Baumwipfel in den Parks, um sich von ihrem langen Flug auszuruhen. Sie kamen jedes Jahr im Herbst aus dem Baltikum. Deutschland war für sie, was Mallorca für Rentnerehepaare aus der Bundesrepublik ist. Ein vergleichsweise mildes Winterquartier.

»Aufwachen, he, hallo, aufwachen!«

Sascha Woltmann tätschelte dem Betrunkenen, der auf den Stufen vor dem Nationaltheater lag, die vom rauhen Leben im Freien tief gefurchten Wangen.

»Was ist los?«, lallte der Angesprochene den Polizisten benommen an und zog sich noch tiefer in den löchrigen Schlafsack zurück. Jetzt, da die Nächte länger und kälter wurden, fuhr die Streifenpolizei häufiger die einschlägig bekannten Plätze ab, um die Obdachlosen dort einzusammeln und in eine Unterkunft zu bringen.

Woltmanns Handy schrillte. Er fing sich einen genervten Blick seiner Kollegin Daniela Klein ein. Schon mehrmals hatte sie sich über seinen Klingelton von Pink Floyd beschwert. Sie fand die Botschaft »We don’t need no education« albern. Nun beugte sie sich über den Schlafsack und redete auf den verfilzten Haarschopf ein, der als Einziges noch aus dem Wärmekragen hervorragte. Woltmann telefonierte währenddessen mit der Einsatzzentrale.

»Wir müssen los, Dani«, beschied er ihr gleich darauf.

»Wir können den Mann doch nicht einfach so liegen lassen!«, protestierte die Kollegin, aber Woltmann eilte schon in Richtung Streifenwagen.

»Zwei Kollegen sind bereits auf dem Weg hierher«, beruhigte Woltmann sie. Sie fuhren in Richtung Weimar-West. In der Plattenbausiedlung hatte eine alte Frau ihren Pfarrer um einen Hausbesuch gebeten, ihm aber nicht geöffnet, als er kam. Die Nachbarn wussten keine Erklärung dafür. Noch am Vortag hatten sie ihre Mitbewohnerin von ihrem wöchentlichen Einkauf zurückkehren sehen. Ansonsten verließ sie kaum das Haus. Immer wieder hatten sie bei ihr geklingelt und angerufen, jedoch ohne Erfolg. Schließlich verständigten sie die Polizei.

Bei solchen Einsätzen war Sascha Woltmann hellhörig wie ein Luchs auf der Jagd. Jeder Notruf, der eventuell kriminalistische Ermittlungen nach sich ziehen könnte, faszinierte ihn. Er parkte den Streifenwagen in der Feuerwehrzufahrt, nachdem alle anderen Stellplätze auf der Straße bereits belegt waren. Die Plattenbauten sind damals nicht für so viele Autobesitzer ausgelegt worden, dachte er. Drei ältere Damen erwarteten sie schon vor dem Hauseingang in der Moskauer Straße. Kaum dass sie dort angekommen waren, sprachen diese aufgeregt auf Woltmann ein und bestätigten ihm, was er bereits von der Einsatzzentrale erfahren hatte.

»Da muss was passiert sein, Herr Kriminalkommissar!«

Woltmanns Mund verzog sich bei dieser Anrede für einen Augenblick zu einem schiefen Lächeln. Zugleich staunte er, wie genau die Gepflogenheiten der alten Dame, einer Frau Käthe Klemm, wie er nun erfuhr, den Nachbarinnen bekannt waren, obwohl diese angeblich so kontaktscheu war. Daniela Klein war leicht gekränkt, weil die drei Frauen sie völlig ignorierten. Sie schaltete sich dazwischen, fragte, ob Käthe Klemm nicht einfach nur verreist sein könnte.

»Aber dann hätte sie doch nicht den Herrn Pfarrer zu sich bestellt«, entgegnete die Wortführerin der drei Damen. »Der hat uns gefragt, ob wir wüssten, wo sie sei. Und glauben Sie mir, die ist nie verreist. Die hatte niemanden, den sie besuchen konnte. Die war ganz allein.« Ihre Stimme klang etwas pikiert. Als ob sie nicht schon alles ganz genau durchdacht hätte. Einfach so die Polizei zu rufen! Das würden sie und die anderen Nachbarinnen nicht tun, wenn es dafür keinen triftigen Grund gab. Niemals!

Woltmann trat etwas zur Seite und rief den für Weimar-West zuständigen Pfarrer an. Der hatte Käthe Klemm zuvor schon einmal besucht und bestätigte die Einschätzung der Nachbarinnen. Die seelsorgerische Schweigepflicht verbot ihm jedoch, Auskunft darüber zu geben, warum ihn Frau Klemm um einen weiteren Besuch gebeten hatte.

»Gesundheitlich hatte sie Probleme, so viel kann ich Ihnen sagen.«

Die beiden Streifenpolizisten verständigten sich kurz mit dem Leiter der Weimarer Polizeiinspektion und riefen dann den Hausmeister herbei, der die Tür von Käthe Klemms Wohnung öffnete.

Wie eine Gekreuzigte lag sie auf dem Boden des Wohnzimmers, die Arme weit vom Körper gestreckt. Die Kittelschürze, die sie über ihr feines kastanienbraunes Kostüm gestreift hatte, war im Brustbereich blutdurchtränkt. Auf dem Wohnzimmertisch standen zwei unbenutzte Gedecke eines Kaffeeservice. In der Küche ragte ein Blech aus dem offen stehenden Backofen. Darauf ein halbfertiger Rüblikuchen, der auf seine Glasur wartete, die in einem Topf auf dem Herd stand.

Keine Frage, die alte Dame hatte Besuch erwartet. Hatte sie den Kuchen für den Pfarrer gebacken? Oder für jemand anderen? War sie doch nicht ohne jeden sozialen Kontakt, wie die Nachbarinnen meinten? Gestorben war sie jedenfalls, das war Woltmann und Klein auf den ersten Blick klar, keines natürlichen Todes.

Woltmann ging zurück zum Einsatzwagen und rief die Kripo an. Er erwischte Mandy Hoppe und freute sich über die vertraute Stimme. Gleich heute Morgen zu Dienstbeginn hatte er den Stellenplan der Weimarer Polizei im Intranet aufgerufen und gesehen, dass sie Kriminalhauptkommissarin war, also ziemlich weit oben in der Weimarer Kripohierarchie angesiedelt. Doch ganz anders als gestern im »Resi«, legte sie nun einen ausgesprochen sachlichen Ton an den Tag.

»Sichern Sie den Tatort. Wir kommen gleich.«

Hatte sie seine Stimme vielleicht nicht erkannt? Oder warum sonst siezte sie ihn jetzt? Woltmann war irritiert und fand keine Erklärung für ihr Verhalten.

»Bleib du bitte hier und bewach den Tatort bis zum Eintreffen der Spurensicherung, Dani.«

Woltmann zog sein Smartphone heraus und fotografierte dutzendfach die Leiche, Wohn- und Schlafzimmer, das Bad. Vor der Wohnungstür bat er die neugierig ausharrenden drei Nachbarinnen mit energischer Stimme, in ihre Wohnungen zu gehen und dort zu warten. Die Uniform verschaffte ihm zwar Autorität, aber auch das persönliche Auftreten war wichtig. Er klingelte an einigen anderen Wohnungstüren und befragte die Hausbewohner zu Käthe Klemm, zu fremden Leuten im Treppenhaus, zu außergewöhnlichen Ereignissen in den letzten Tagen.

Nach zwanzig Minuten traf Volker Remde, der Erste Kriminalhauptkommissar und Leiter der Weimarer Kripo, zusammen mit Mandy Hoppe am Tatort ein. Kurz danach folgten ihnen ein Bus der Spurensicherung und weitere Spezialkräfte des Landeskriminalamts Erfurt. Remde schaute in die beiden Zimmer der kleinen Wohnung, beugte sich über die Leiche, ging nochmals ins Schlafzimmer. Dann unterhielt er sich mit den Leuten der Spurensicherung, die die Räume in ihren weißen Tyvek-Anzügen emsig auf Fingerabdrücke und DNA-Spuren absuchten. Hoppe hatte zwischenzeitlich mit der Staatsanwaltschaft telefoniert, ein Rechtsmediziner namens Dr. Pfeiffer traf wenig später aus Jena ein. Die Totenflecken ließen sich teilweise noch gut mit dem Finger wegdrücken, der Mediziner schätzte den Todeszeitpunkt auf den späten Nachmittag des Vortags. Todesursache war ein einziger tiefer Stich in die Brust, genau im Herzbereich. Die Tatwaffe fehlte. Nach Einschätzung des Pathologen musste es jedoch ein langes und relativ breites Messer gewesen sein.

»Ich schätze mal, das war ein Kuchenmesser. Im Backofen steht ein unvollendeter Kuchen!«, rief Remde mit lauter Stimme. »Er ist fertig, nur die Glasur fehlt noch. Mit Kuchen kenne ich mich aus. Bei mir zu Hause backe ich selbst.«

»Stimmt«, sagte Mandy schnell, um einen Exkurs Remdes über seine Backerfahrungen abzuwenden, »nach dem Übergießen der Glasur hätte Frau Klemm den Kuchen anschneiden können.«

Mandy arbeitete seit zwei Jahren an Remdes Seite. Sie kannte seine Vorliebe für ausschweifende Erzählungen, in denen immer nur eine Person mit ihren Fähigkeiten im Mittelpunkt stand: er selbst. Seiner Ernennung zum Kripochef waren heftige interne Kontroversen im Polizeiapparat vorausgegangen. Remdes Kontrahenten spielten seinerzeit immer wieder auf seine Vergangenheit an, ohne dann aber mit ihren Vorwürfen konkret zu werden. Denn seine Drohungen, mit Verleumdungsklagen darauf zu reagieren, waren ernst gemeint. Er hatte seine alten Seilschaften, deren er sich bedienen konnte. Seine Zeugen würden aussagen, was er wünschte. Nachdem er schließlich an die Spitze der Weimarer Kripo gerückt war, bevorzugte er die, die zu ihm gestanden hatten, und strafte die gnadenlos ab, die gegen ihn gewesen waren.

Mandy war eine Ausnahme. Sie hatte sich aus den internen Machtkämpfen herausgehalten und allen Versuchen der Vereinnahmung durch eine der beiden Parteien widersetzt. So konnte Remde ihr Verhalten als Bekenntnis für sich werten, auch wenn genauso gut das Gegenteil möglich war. Da er sie aber zudem als eine gute Kriminalbeamtin mit großen fachlichen Fähigkeiten schätzen gelernt hatte, wählte er die erste Variante: Mandy war im Machtkampf um die Position des Kripochefs auf seiner Seite gewesen. Sie wurde seine engste Mitarbeiterin, Schluss, aus, basta!

Jetzt wandte er sich direkt an Woltmann, fragte ihn nach den ersten Gesprächsergebnissen im Haus.

»Zwei Rumäninnen sind den Bewohnern besonders aufgefallen. Sie haben, wie es aussieht, an allen Haustüren im Block geklingelt und um Spenden gebettelt. Für einen Rettungshubschrauber in ihrer Heimat!«

Remde schüttelte den Kopf und presste ein ungläubiges Pfeifgeräusch zwischen den Zähnen hervor.

»Die Rumäninnen waren freundlich«, fuhr Woltmann geschäftsmäßig fort. »Aber nur am Anfang. Sobald ihnen jemand hartnäckig eine Spende verweigerte, wurden sie aggressiv und beschimpften die Leute als geizig und herzlos.«

Von den Befragten hatte niemand etwas gespendet. Der Kontakt mit den Rumäninnen fand meist nur an der Haustür statt. Keiner wollte sie hereinlassen, aus Angst, von der einen bestohlen zu werden, während die andere sich scheinbar freundlich mit einem unterhielt. Nur Käthe Klemm hatte die beiden Frauen in ihre Wohnung hineingebeten, wie eine Nachbarin sich zu erinnern glaubte. Zufällig, wie sie immer wieder betonte, hätte sie gerade durch den Türspion geschaut und die beiden Frauen in der Wohnung von Käthe Klemm verschwinden sehen. Das sei so gegen vierzehn Uhr gewesen. Sie habe da gerade ihre Küche aufgeräumt und sich wie jeden Tag um diese Zeit für eine Stunde aufs Ohr legen wollen. Deswegen erinnere sie sich so genau an die Uhrzeit.

Kommentarlos nahm Remde die Informationen entgegen. Woltmann berichtete noch von seinem Gespräch mit dem für Weimar-West zuständigen Pfarrer und dessen geplanten Besuch bei Käthe Klemm.

Der Geistliche habe nicht sehr überrascht geklungen, als er von ihrem Tod erfuhr, und über gesundheitliche Probleme der alten Frau berichtet. Einen Suizid aus Verzweiflung über eine schwere Krankheit schloss der Rechtsmediziner allerdings kategorisch aus. Dagegen sprachen der Stichkanal und Eintrittswinkel des Messers bei der ersten Inaugenscheinnahme und letztlich auch das Fehlen der Tatwaffe.

»Bekommen die Pfarrer bei ihren Hausbesuchen nicht auch häufig Kuchen angeboten?«, warf Hoppe ein. »Was, wenn die Frau den Kuchen für ihn gebacken hat und dabei unterbrochen wurde?«

Sie bat Sascha Woltmann und Daniela Klein nach Rücksprache mit Remde darum, den Pfarrer persönlich zu besuchen. Sie sollten ihn fragen, ob er Käthe Klemm nicht vielleicht schon am Tattag aufgesucht und es dann am darauffolgenden nochmals bei ihr versucht hatte, nachdem sie ihm nicht öffnete. Und ihn außerdem dazu bewegen, ihnen doch noch mehr über Käthe Klemm zu erzählen.

Nach drei Stunden am Tatort löste sich die Runde der Ermittler auf. Der Hausmeister schloss die Wohnungstür ab, danach wurde sie vom Kriminaltechnischen Dauerdienst versiegelt. Das Siegel sollte den unbefugten Zutritt zur Wohnung verhindern.

4

Yvonne Woltmann saß am Küchentisch und knüllte den Brief zusammen. Wieder eine Absage. Die wievielte eigentlich?

Schon vor ihrem Ortswechsel von Berlin nach Weimar hatte sie Initiativbewerbungen an private Sprachschulen, freie Trägerschaften, Migrationsbehörden und Volkshochschulen in Weimar, Jena, Erfurt und Gotha geschickt. Allesamt ohne Erfolg. Die Entscheidung, nach Weimar zu ziehen, war ihr nicht leichtgefallen. Sie hatte Sascha kennengelernt, als er noch seine Ausbildung bei der Berliner Polizei absolvierte. Damals war sie mit ihrem Studium »Deutsch als Fremdsprache« in den letzten Prüfungen und hatte parallel dazu eine Stelle im Berliner Zentrum für Flüchtlingshilfe angetreten.

Es waren die frühen neunziger Jahre, die Zeit des Bosnienkriegs. Hunderttausende waren von dort nach Deutschland geflohen, viele davon nach Berlin. Sie hatte die Aufgabe übernommen, Sprachkurse für die Flüchtlinge zu organisieren, da es nicht sicher war, ob sie jemals in ihre Heimat zurückkehren oder in Deutschland eine neue Heimat finden würden.

Im Rahmen seiner Polizeiausbildung war Sascha Woltmann mit anderen in ebenjenem Zentrum zu Besuch gewesen. Die angehenden Staatsdiener sollten für die Migranten und deren Situation in Deutschland sensibilisiert werden. Yvonne erläuterte der Gruppe die Aufgaben des Zentrums. Am Ende der Veranstaltung bat Sascha die attraktive Sprachlehrerin mit dem langen kastanienbraunen Haar und den fast schon asiatischen Mandelaugen für den Fall, dass er noch weitere Fragen habe, um ihre Telefonnummer. Dass das nur ein Vorwand war, um Yvonne wiederzusehen, war beiden sofort klar. Yvonne wiederum war fasziniert von Saschas Augen, die es so nur einmal auf der Welt gab und die ihr einen wohligen Schauer verursachten, sobald er sie ansah. So trafen sie sich fortan regelmäßig, sprachen über ihre Berufe und besuchten Konzerte von Joe Cocker, Céline Dion und Elton John. Sie heirateten relativ jung, die Kinder Ronny und Laura kamen. Manchmal hatten sie Yvonnes Eltern aus der Uckermark zu Besuch und tranken mit ihnen eine Berliner Weiße in den Hackeschen Höfen. Auch einen kleinen gemeinsamen Freundeskreis bauten sie sich auf. Yvonne besaß davon unabhängig noch zwei, drei richtig gute Freundinnen, mit denen sie einmal die Woche zur Yogastunde und anschließend zum »Damenabend« in die Kneipe ging.

Dann aber hatte Sascha ein Schlüsselerlebnis gehabt, das ihn immer mehr in Sorge um seine älter werdenden Eltern versetzte. Auf Streife entdeckte er eines Tages ein altes Ehepaar in seiner Berliner Wohnung am Prenzlauer Berg, die Frau tot auf dem Boden und der hilflose, weil demenzkranke Ehemann neben ihr in einem Sofa sitzend. Eigentlich ein Routineerlebnis im Streifendienst, nichtsdestotrotz beschäftigte ihn diese Begegnung wieder und wieder, ohne dass er sich den Grund dafür erklären konnte. Auch sah er kaum noch Karrierepotenziale bei der Berliner Polizei. Das Streifefahren in Neukölln und Kreuzberg war zunehmend gefährlicher geworden und der Lebensunterhalt für eine vierköpfige Familie mit seinem und Yvonnes Gehalt kaum noch zu stemmen.

Die Preisliste eines Pizza-Schnelldienstes, eine Karte von der »Damenrunde«. Yvonne las die launigen Zeilen, ein Lächeln huschte über ihr Gesicht. Sie blätterte weiter durch die Post.

Im Prinzip war sie nicht abgeneigt gewesen, nach Weimar zu ziehen. Sie hing nicht sehr am Großstadtleben. Als ein Kind der Uckermark mit seiner herrlichen Landschaft lagen ihr Weimar mit seinen Parks und Thüringen mit seinen endlosen Wäldern ohnehin näher als das hektische Berlin mit den überfüllten Grünanlagen am Wochenende und dem Gedrängel an den Kassen der Supermärkte und Konzerthallen. Als Geisteswissenschaftlerin hatte sie eine Affinität zur Kulturstadt im Herzen Thüringens, und sie versprach sich viel vom reichen Kulturangebot Weimars, das dem einer mittleren Großstadt entsprach. Das Leben in Weimar war deutlich billiger als in der Hauptstadt. Mit den Schwiegereltern hatte sie ein gutes Verhältnis. Vielleicht, dachte sie, hätten sie durch den Umzug nach Weimar ja auch die Möglichkeit, die Kinder ab und zu in deren Obhut zu geben und wieder mehr gemeinsam zu unternehmen, nur sie und Sascha. In den letzten Jahren war das viel zu kurz gekommen, und manchmal hatten sie das Gefühl, sich als Paar zu entfremden. Die Mitglieder der »Damenrunde« erklärten das mit der fehlenden Zeit füreinander, ohne zu ahnen, dass sie ihre Freundin Yvonne damit von Berlin weg nach Weimar trieben.

Noch einen weiteren Brief fand sie in der Post zwischen all den Werbezeitungen. Sprachenzentrum der Bauhaus-Universität Weimar, las sie den Absender auf der Rückseite. Gedankenverloren öffnete sie ihn.

Ein großes Hindernis, Berlin zu verlassen, gab es allerdings, und das war ihre Stelle im Zentrum für Flüchtlinge. Einerseits hatte sie sich dort zu einer kaum wegzudenkenden Organisatorin und Entscheiderin entwickelt, die nicht nur Sprachkurse durchführte, sondern auch das inhaltliche Profil des Zentrums als ein Forum aktueller politischer Themen mitprägte. Andererseits sagte sie sich immer wieder, dass in dem Satz: Man solle gehen, wenn es am schönsten ist, viel Wahrheit lag. Wegen der angespannten Haushaltslage in Berlin war das Zentrum finanziell in Schieflage geraten, und es war alles andere als sicher, dass sie ihre Arbeit dort behielt.

Doch wie sie jetzt feststellen musste, war ihr Optimismus, eine adäquate Stelle in Weimar oder anderswo in der Mitte Thüringens zu finden, nicht begründet gewesen. Sie hatte sich die Dinge nicht nur schöngeredet, sondern auch viel zu sehr auf die Meinung ihrer Eltern vertraut, die noch von der DDR-Zeit her dachten, in der so gut wie jede Frau eine Arbeitsstelle hatte.

Nun saß sie in Weimar fest, alle Bewerbungen hatten sich bislang zerschlagen. Was zu finanziellen Probleme führte. Mit nur einem Gehalt konnte man sich selbst das günstigere Leben in Weimar kaum leisten. Aber noch viel mehr nagte die Situation an ihrem Selbstbewusstsein. Aus einer verantwortungsvollen Stellung in Berlin in ein Nichts zu fallen, tat weh. Zur Not würde sie sogar kellnern oder bei Lidl an der Kasse sitzen, wenn sich die finanzielle Situation noch weiter verschlechterte. Aber psychisch wäre das ein Desaster. Schon jetzt nahm sie homöopathische Stimmungsaufheller. Doch wenn das so weiterging, war die Gefahr dauerhafter depressiver Verstimmungen groß.

Die ganze Zeit über hatte sie den Brief vom Sprachenzentrum der Bauhaus-Universität gelesen, war aber so in Gedanken versunken gewesen, dass sie seinen Inhalt gar nicht zur Kenntnis nahm. Jetzt realisierte sie, was in ihm stand.

Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir Ihnen leider aktuell keine Stelle als Sprachdozentin in unserem Sprachenzentrum anbieten können. Gerne würden wir uns aber mit Ihnen wegen einer eventuellen Teilzeitbeschäftigung/Elternzeitvertretung unterhalten. Wir suchen kurzfristig eine Organisatorin des kulturellen Begleitprogramms für unsere Sprachstudierenden.

Ein konkreter Termin für ein Gespräch im Sprachenzentrum an der Coudraystraße war ebenfalls angegeben. Ihr Herz raste. Ging vielleicht in Weimar doch noch etwas? Sie griff zum Hörer, bestätigte den Termin und merkte, wie aufgeregt sie war. So kannte sie sich gar nicht. In Berlin war sie immer sicher in ihrem Auftreten gewesen. Hier, in Weimar, musste sie ihr Selbstbewusstsein jedoch erst wieder aufbauen. Jetzt bin ich einundvierzig, sagte sie sich, und fange noch mal von vorne an. Ob das gutgeht?

»Sie haben Frau Klemm also erst heute Morgen besucht?«

Pfarrer Lemke, der nur noch wenige Monate bis zum Ruhestand hatte, blätterte in einem Aktenordner auf seinem Schreibtisch, blickte dann über die Gläser seiner Gleitsichtbrille zu den beiden Polizisten hoch und sagte: »Ja, das sagte ich doch bereits am Telefon. Ich wollte sie besuchen, aber sie hat nicht geöffnet.«

Daniela Klein, die ihm die Frage gestellt hatte, war etwas verlegen, weil sie nicht wusste, wie sie weiter vorgehen sollte. Keine Ja-/Nein-Fragen, keine W-Fragen, also kein Wer, Wie, Wo, Was, Wann, Warum, Woher, sonst sprechen Zeugen nicht, erinnerte sie sich flüchtig an ein Kommunikationsseminar an der Polizeischule.

»Können Sie beschreiben, welchen Eindruck Sie von Ihrem ersten Besuch bei Frau Klemm mitgenommen haben?«

Lemke blickte wieder in seinen Aktenordner. Er nahm sich Zeit für seine Antwort. Woltmann sah sich derweil in seinem Amtszimmer um. Die Wände waren mit überbordenden Buchregalen vollgestellt, aus den Büchern lugten knittrige und vollgekritzelte Zettel hervor. Kreuze aus Holz und Messing nahmen die wenigen freien Plätze in den Regalen ein und dienten als Buchstützen. Sein Blick blieb an einem Kreuz aus Stacheldraht über Lemkes Schreibtisch hängen.

»Sie war eine einsame alte Frau«, sagte der Pfarrer schließlich bedächtig. »Ich hatte das Gefühl, dass es da niemanden gab, mit dem sie sich austauschen konnte. Nicht einmal einen Telefonanschluss hatte sie. Um den Besuchstermin mit mir zu vereinbaren, hat sie mich hier aufgesucht. Ein Testament wollte sie machen, in dem auch die Kirche bedacht werden sollte. Einzelheiten darf ich Ihnen dazu nicht sagen.«

Klein und Woltmann nickten gleichzeitig.

»Ja, ja, das Schweigegebot, Herr Pfarrer.«

Immerhin wussten sie jetzt, dass Käthe Klemm vorgehabt hatte, ein Testament zu machen. Die Suche nach Angehörigen, das Nachfragen beim Amtsgericht oder bei Notaren nach einem Testament waren nun die nächsten Ermittlungsschritte. Oft ließen sich aus testamentarischen Verfügungen Mordmotive ableiten. Neid, Hass, Gier, alles negative Emotionen, die sich aus dem Letzten Willen in Schriftform speisten.

Woltmanns Blick ruhte jetzt auf einem buntbemalten Holzkreuz, ein kleines Schild unten am Fuß wies auf seine südamerikanische Herkunft hin. Er sah kurz das Bild der toten Käthe Klemm vor sich, die ausgestreckten Arme. Sie verabschiedeten sich von Lemke. Im Flur vor dem Amtszimmer steckte Woltmann noch einige ausliegende Faltblätter ein. Dann fuhren sie zurück in die Polizeiinspektion.

»Komischer Heini, dieser Pfarrer! Glatt wie ein Fisch!« Klein schüttelte den Kopf.

»Ist vielleicht berufsbedingt. Wer so viel mit Sterben und Tod zu tun hat, stumpft irgendwann mal ab«, gab Woltmann zu bedenken.

Ihre Frühschicht war beendet. Woltmann zog sich um. Er warf einen kurzen Blick auf die Faltblätter, die er im Pfarrhaus mitgenommen und aus seiner Uniformjacke gezogen hatte. Kinderkleiderbasar, Seniorenkreis, Ausflugsfahrt zur Lauschaer Glasbrennerei. Er knüllte die Broschüren zusammen und warf sie in den Papierkorb. Nur bei einem Faltblatt zögerte er etwas länger. Den Grund dafür konnte er allerdings nicht benennen. Auf der Vorderseite war ein Kind in einem blauen Mantel zu sehen, von hinten, wie es auf einem Feldweg in den Nebel hineinwanderte.

»Treffen von ehemaligen Gewaltopfern in DDR-Kinderheimen und Jugendwerkhöfen im Gemeindezentrum Weimar-West« stand auf der Rückseite der Broschüre. Der Zeitpunkt des Treffens war allerdings schon vorüber. Könnte auch mal seine Auslage aufräumen, der Herr Pfarrer, dachte sich Woltmann und warf dann auch dieses Faltblatt weg.

5

Woltmann schlug den Kragen seiner Lederjacke hoch und band sich den Schottenschal mit einem gedrehten Knoten um den Hals, als er die Polizeiinspektion verließ. Die Sonne stand fahl am unscheinbaren Himmel, der von einer blassen Wolkendecke verhüllt wurde. Der frische Herbstwind trieb ihm Tränen in die Augen. Mandys Verhalten beschäftigte ihn. Er blieb vor dem Amtsgebäude stehen und sah abwesend auf die Backsteinschlote und Giebel des alten E-Werks. Sie war so distanziert gewesen, als er ihr den Tod von Käthe Klemm gemeldet hatte. Sogar gesiezt hatte sie ihn. Und das nach dem vertrauten Zusammensein am Abend zuvor. Er grübelte, ob die Launenhaftigkeit schon zu Schulzeiten eine ihrer Charaktereigenschaften gewesen war.

»Na, wo ist er denn mit seinen Gedanken?«

Mandy funkelte ihn mit ihren minzgrünen Augen an. Er hatte nicht bemerkt, dass sie sich ihm genähert hatte. Wie ein Stirnband trug sie die Sonnenbrille im Haar. In der Hand hielt sie die Papiertüte einer Bäckerei. Offenbar brauchte sie eine Stärkung für die Schreibtischarbeit. Woltmann wunderte sich nun noch mehr. Erst duzte sie ihn, dann siezte sie ihn, jetzt redete sie ihn gar in der dritten Person Singular mit »er« an, wie ein Neutrum.

»Mandy, ähm, also …«

»Ja?«

»Also, Mandy, echt komisch, gerade habe ich an dich gedacht, und jetzt …«

»Ja, wenn man vom Teufel spricht, kommt er.«

»Ach Quatsch, Mandy, so mein ich das doch nicht. Aber ich bin verunsichert. Wieso warst du heute am Telefon und auch bei der Tatortbesichtigung so distanziert mir gegenüber?«

Sie ließ die Schultern etwas fallen und seufzte. Mit leiser, fast verschwörerischer Stimme erklärte sie ihm ihr Verhalten.

»Also, Alter, Remde ist mein Chef, und er hat klare Vorstellungen, wie es bei der Kripo zu laufen hat. Nach außen hin darf nichts nach Klüngelei aussehen. Darum gibt es auch kein Geduze, schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Wir sollen professionell miteinander umgehen. Das betrifft somit auch dich. Dich sogar ganz besonders.«

»Wieso denn mich ganz besonders?«

»Du bist neu, kommst aus Berlin. Da musst du dir das Vertrauen der Kollegen erst mal erarbeiten. Viele sind bereits seit zwanzig Jahren und noch länger bei der Kripo. Die haben nach 89 nicht die große Freiheit gesucht, Alter!«

Woltmann fühlte sich angegriffen, aber Mandy wirkte so ernst, dass er nicht zu widersprechen wagte.

»Außerdem, Sascha, bist du bei der Schutzpolizei, fährst Streife. Da kann ich im Dienst nicht so einfach auf Kumpel mit dir machen. Das würde den Chef tierisch aufregen.«

»Seid ihr denn so eingebildet bei der Kripo?«, protestierte Woltmann einen Tick zu laut. Mandy legte den Zeigefinger auf ihren geschlossenen Mund.

»Pst, Alter, leb dich erst mal hier ein, auch dienstlich, dann verstehst du manches besser. Auch warum es gewisse Vorbehalte gibt, und warum man manchmal vorsichtig agieren muss.«

Mandy klopfte ihm auf die Schulter und drehte sich Richtung Eingang der Polizeiinspektion.

»Halt, Mandy, ich wollte das ohnehin mit dir besprechen. Ähm, also …«, druckste Woltmann herum.

»Na, was ist denn noch? Ich muss jetzt weiterarbeiten. Der Tod von Käthe Klemm, du weißt ja, da gibt es keinen Feierabend wie bei euch.«

»Ähm, also genau das ist der Punkt. Ich wollte auch deshalb nach Weimar wechseln, weil ich das Streifefahren satthabe. Die Kripo hat die viel spannenderen Aufgaben. Und das Uniformtragen …«

»Moment mal«, unterbrach ihn Mandy. Sie schwieg einige Sekunden, und aus ihren Augen schossen jetzt kleine grüne Blitze. »Möchtest du etwa zur Kripo?«

Er nickte vorsichtig.

»Hast du das bei deinem Bewerbungsgespräch gesagt?«

Woltmann fühlte sich an einem wunden Punkt getroffen. Der Wechsel von Berlin nach Weimar war nur über die Tauschbörse möglich gewesen.

Als offizielle Begründung hatte er private Motive angegeben. Die gab es zwar auch. Aber in Berlin sah er kaum noch Aufstiegschancen, fuhr Streife in sogenannten Problemvierteln und mehr als einmal fühlte er sich an Leib und Leben bedroht.

»Ist wahrscheinlich nicht so einfach?«, fragte er kleinlaut.

»Nein, Sascha, für dich ist das nicht nur nicht so einfach. Für dich ist es so gut wie unmöglich. Was denkst du denn, wie viele altgediente Kollegen hier schon Schlange stehen? Die möchten alle zur Kripo. Und die möchten wir, entschuldige, also jemand, der damals abgehauen ist, einfach so überholen?«

Schon wieder diese Spitze, dachte er sich. Er hatte es ja beim ersten Mal schon verstanden. Irgendwie regte es sie maßlos auf, dass er sich im Westen versucht hatte und nicht hiergeblieben war. Und jetzt sprach sie sogar noch in der Wir-Form von ihm! Keine andere Formulierung, kein anderes Wort als dieses Wir hätte eine größere Distanz zwischen ihm und ihr beziehungsweise den anderen Kollegen ausdrücken können. Es gab kein Wir, es gab ein Er, und es gab Mandy und die anderen.

Mandy hatte ihn einfach stehen lassen. Er wusste, es gab nur eine Chance für ihn, wenn überhaupt: Er musste sich richtig reinhängen. In den Fall Klemm und wo auch sonst sich Gelegenheit bot.

Der Sekt in Heinrich Woltmanns Glas schwappte bedenklich, so sehr zitterten seine Hände. Nach außen hin wollte er gelassen wirken, doch ganz spurlos ging so ein Tag auch an ihm nicht vorüber. Die letzten zwanzig Jahre hatte er bei den Verkehrsbetrieben der Stadt gearbeitet und war für den technischen Bereich zuständig gewesen.

»Ich möchte geradezu von einem technischen Meisterwerk sprechen, das Sie für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt errichtet haben!« Der neue Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe, noch keine vierzig Jahre alt, aber schon mit silbernen Schläfen, beschrieb die elektronischen Anzeigetafeln am Hauptbahnhof und am Goetheplatz als das herausragende Verdienst von Heinrich Woltmann. Dabei legte er ein Quentchen zu viel Pathos in seine Stimme. Kein Zweifel, er hörte sich selbst gerne reden.

Helga Woltmann hatte rote Flecken am Hals. Natürlich war auch sie aufgeregt. Der letzte Arbeitstag ihres Mannes, mit offizieller Verabschiedung.

»Prost!« Der Geschäftsführer hob das Glas und schaute in die Runde. Die Verwaltungsmitarbeiterinnen prosteten dem technischen Werkleiter Woltmann mit Sekt, die Busfahrer mit Orangensaft zu. Die Gästeschar war überschaubar, so hatte es sich Woltmann gewünscht. Nur nicht zu viel Aufheben machen. Schon gar nicht den Sohn mit Familie dazu einladen, wie es seine Frau vorgeschlagen hatte. Dienst ist Dienst, und Familie ist Familie. Heinrich Woltmann hatte Grundsätze. Am liebsten hätte er ganz auf diese Art von Feier verzichtet. Aber das ging nicht, allein schon wegen des Geschenkes, das zu überreichen eines würdigen Rahmens bedurfte. Der Geschäftsführer forderte zwei Techniker im Blaumann auf, das »gute Stück« hereinzubringen.

»Hoffentlich keine Gartenbank zum Ausruhen«, flüsterte Woltmann seiner Gattin zu. In irgendeiner Kammer schepperte es, dann kamen die Blaumänner mit einem großen Gegenstand unter einer Plane herein.

»Wir hoffen, lieber Herr Woltmann«, tönte der Geschäftsführer mit gehobener Stimme, »Sie werden sich jetzt mit Ihrer lieben Frau gemeinsam einen schönen Ruhestand gönnen und …«, die beiden Techniker hoben unter dem Applaus der Anwesenden die Plane mit einem Ruck hoch, »… von dieser Bank aus Ihren Garten genießen können.«

Der so Angesprochene schaute etwas verdrießlich, was aber niemand bemerkte. Gemütsregungen, wie sie die Mundpartie sonst zu erkennen gibt, blieben unter dem grauen Schnauzbart weitgehend verborgen. Die ganze Belegschaft hatte für die blaulackierte Gartenbank aus Akazienholz zusammengelegt und ergötzte sich jetzt an ihrem eigenen Geschenk. Lustig gemeinte Zurufe machten die Runde: »Damit es kein Unruhestand wird, hahaha!«

Einer der Busfahrer, ein untersetzter Mann mit breiten Hüften und Stiernacken, überreichte ihm im Anschluss im Namen der Kollegen mit einer unbeholfenen, aber herzlichen Rede eine CD