14,99 €

Mehr erfahren.

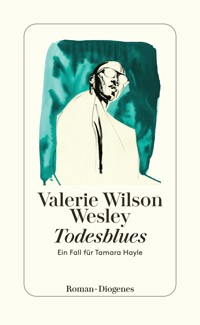

- Herausgeber: Diogenes Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Tamara Hayle

- Sprache: Deutsch

Bessie Raymond steht mit all ihrem Ersparten bei Tamara Hayle im Büro: Tamara soll den Mörder ihres Sohnes finden. Die Cops haben den Fall längst als einen weiteren Mord zwischen Schwarzen abgetan, nicht der Ermittlung wert. Privatdetektivin Tamara Hayle, die selbst einen Sohn hat, ruht nicht, bis sie den Täter gefunden hat. Ihre Erkundungen führen in die Küchen und guten Stuben von Newark. Doch kaum hat sie alles herausbekommen, nimmt das Unglück erneut seinen Lauf.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 322

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Valerie Wilson Wesley

Todesblues

Ein Fall für Tamara Hayle

Roman

Aus dem amerikanischen Englisch von Gertraude Krueger

Diogenes

Für meine Tochter Thembi, die mir immer wieder Kraft gibt.

Oh, the sinner man he gambled, he gambled and fell;

He wanted to go to heaven, but he had to go to hell.

There’s no hiding place down here.

TRADITIONAL

1

An dem Abend hatte ich nichts anderes im Sinn als ein Fisch-Sandwich. Ein Sandwich mit frittiertem Dorsch, und zwar von der verräucherten Fischbratbude nahe der Central Avenue in Newark. Ich konnte es fast schon schmecken, wie der leckere Fisch knusprig und fett zwischen zwei weichen Weißbrotscheiben lag, als Beilage gab es einen Haufen Grünzeug, ein kleines Töpfchen Red-Devil-Chili-Sauce wurde mitgeliefert, und vom Tellerrand lachte mich ein heller Klecks Remouladensoße verführerisch an. Dieses Fisch-Sandwich hätte mich beinah das Leben gekostet.

Ich habe ihn nicht kommen hören, er muss sich auf Zehenspitzen angeschlichen haben, wie ein Gespenst. Vermutlich hat er schnell und tief Luft geholt, aber das habe ich nicht gehört, habe auch nicht gesehen, wie er den Blick von einem Ende des Parkplatzes zum anderen wandern ließ, um sicherzugehen, dass wir allein waren. Ich habe das Unheil nicht gewittert. Aber gespürt habe ich es: die Mündung seiner Waffe, die sich in mein Kreuz bohrte und die zitterte, wenn seine Hand zitterte.

»Los, her damit, Alte!« Es war eine Kinderstimme. Ein leises, hohes Wispern, ohne jeden männlich-tiefen Unterton, der Junge war noch nicht im Stimmbruch wie mein Sohn Jamal. Es dauerte etwas, bis ich die Dinge zusammenbrachte – die zarte Stimme und das harte Stück Metall da in meinem Rücken.

»Los, her damit, hab ich gesagt! Hörst du nicht?«

Das »Hörst du nicht?«, sagte er so, wie es wahrscheinlich seine Mutter zu ihm sagte, halb drohend, halb aggressiv – ein Junge, der ein Mann sein wollte und sich auch so aufspielte. Ich erstarrte und hatte wohl ebenso viel Angst wie er. Vielleicht hatte er sogar noch mehr.

Die Straße war leer, der Parkplatz lag im Halbdunkel. Es war kurz vor Mitternacht. Ich hatte noch spät an letzten Aufzeichnungen über eine Observierung gearbeitet, damit ich meinem Klienten den Abschlussbericht zusammen mit der Rechnung schicken konnte. Hungrig und hundemüde war ich auf den Parkplatz gegangen und hatte nicht einmal gemerkt, wie dunkel es da war. Auf dem schäbigen Gelände in der Nähe meines Detektivbüros brennen mit Glück zwei schwache Laternen, doch an dem Abend war nur eine an und leuchtete etwa einen halben Meter nach beiden Seiten. Ich war auf mein Auto zugegangen und hatte in der Handtasche nach dem Schlüssel gekramt, als er von hinten an mich herantrat. Jetzt stand ich stocksteif da, der Schweiß lief mir den Rücken runter, und ich hielt den Lederriemen meiner Handtasche so fest, dass mir die Hand wehtat.

»Was willst du? Mein Geld? Die Schlüssel? Da.« Ohne eine Antwort abzuwarten, warf ich meine rot-grüne Keniatasche hinter mich und hoffte, das würde ihn aus dem Konzept bringen. Die Tasche traf ihn, und die Waffe bohrte sich tiefer in meinen Rücken, während er sich die Handtasche schnappte und sie zwischen uns auf dem Boden ausleerte. Meine Sachen fielen auf die Erde, und irgendetwas ging kaputt.

Verdammt! Mein Rouge von Guerlain zu dreißig Dollar!, dachte ich, und im selben Moment wurde mir klar, dass jetzt nichts zählte außer diesem Jungen, der mir seine Waffe in den Rücken stieß. Ich versuchte, mich von ihm loszumachen. Er ließ mich nicht entkommen.

»Aufheben!«

»Was aufheben?«

»Das Zeug aus der Tasche, das Zeug aus der Tasche! Heb’s auf!«

Heb’s doch selber auf, du kleines Scheusal.

»Okay.« Meine Stimme überschlug sich wie bei einem ängstlichen kleinen Mädchen. Es ärgerte mich, dass ich mir meine Angst anmerken ließ. Mit gewollt fester Stimme sprach ich weiter. »Ich muss mich umdrehen, damit ich es aufheben kann. Okay?« Ich sprach mit ihm wie mit meinem eigenen Sohn, als würde ich ihm etwas erklären, das er womöglich nicht verstand. Mein Herz raste, mein Mund war wie ausgetrocknet. Aber ich wusste, dass er ebenfalls Angst hatte. Ich erkannte es an dem Zittern seiner Stimme, und ich weiß, wie sich ein ängstlicher Junge anhört. Auch die Waffe zitterte jetzt, als er sie in meinem Kreuz herumschob. Ein verängstigtes Kind mit einer Waffe in der Hand ist das Schlimmste auf der Welt. So ein Kind nimmt überhaupt nichts mehr wahr – dich nicht, die Waffe nicht, gar nichts. Das knallt dich ab, wie andere Kaugummi kauen.

»Ich tret jetzt einen Schritt vor. Okay?«

Schweigen.

»Ich will die Sachen aus der Tasche aufheben, damit ich sie dir geben kann.«

Er holte Luft, als wüsste er nicht recht weiter.

»Okay.« Seine Stimme klang nervös, aber umgänglich. Ich spürte einen Schauer der Erleichterung.

Ich drehte mich um, bückte mich und konnte im Licht der trüben Straßenlampe einen raschen Blick auf ihn werfen und sehen, was für ein Gesicht und was für ein Körper zu der Kinderstimme gehörten.

Er war größer, als die Stimme vermuten ließ, aber immer noch gut zehn Zentimeter kleiner als ich, und ich war bestimmt mehr als zehn Kilo schwerer als er. Hagere, leicht gekrümmte Schultern und ein magerer Hals gaben ihm das Aussehen eines jungen Raubvogels. Seine Haut war von dem stumpfen, fahlen Braun, das davon kommt, wenn man sich von Schokodrinks und Orangenlimonade ernährt statt von Milch und Orangensaft. Er war so angezogen wie die Kids in den Gangsta-Rap-Videos – mein Sohn würde wohl auch so herumlaufen, wenn ich nicht ein scharfes Auge auf ihn hätte –, die immer so großspurig und nassforsch tun: Schlabber-Jeans, deren Hosenboden bis fast in die Kniekehlen runterhing, schwarze Ballonjacke, nicht zugeschnürte Timberland-Boots, kahl geschorener Kopf. Ein Junge, der aussah wie die Knackis im Bau, als wüsste er, dass er nichts als Gefängnis oder den Friedhof vor sich hat. Zuchthaus-Schick.

Jetzt richtete ich mich auf und sah ihm direkt ins Gesicht, Brieftasche und Schlüsselbund in der Hand.

Soweit ich erkennen konnte, hatte er ein Milchgesicht ohne den leisesten Anflug eines Schnurrbarts auf der Oberlippe. Gut möglich, dass er auf dem Schulhof und auf der Straße fertiggemacht wurde, weil er so weiche Züge hatte.

»Wenn du mir das jetzt wegnimmst, ist das ein Verbrechen. Du kannst ein paar Jahre Gefängnis kriegen, wenn du mir das aus der Hand nimmst.« Jetzt, wo ich dem Jungen ins Gesicht sah, hatte ich keine Angst mehr vor ihm. Wie alt mochte er sein? Zwölf? Dreizehn? Ich fragte mich, ob der Revolver echt war. Das hatte ich schon gehört, dass Kids wie er ein Ding drehen mit einer Waffe, die bloß eine Attrappe ist. Von der Größe her konnte sie echt sein – sie sah aus wie ein Colt, stupsnasig, eindeutig ein 38er-Kaliber, aber dergleichen hatte ich auch schon als Spielzeug gesehen. Das wirkt heutzutage ja täuschend echt, damit man sich von Kindesbeinen an dran gewöhnt.

»Verstehst du mich? Es ist ein Verbrechen.«

Einen Moment lang schien er verwirrt, als ob er das nicht recht auf die Reihe bekam, sein Gesicht immer noch im Schatten verborgen.

»Wenn es rauskommt.«

Meine Nackenhaare sträubten sich. Mir wurde flau im Magen.

»Du meinst wohl, es kommt nicht raus?« Ich fand meine Stimme wieder und zwang mich, sie energisch klingen zu lassen. Es müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn es mir wegen eines mageren Kindes die Stimme verschlug. Doch kaum hatte ich den Satz ausgesprochen, da fiel mir ein, was ich vor Kurzem im Star-Ledger über die Frau gelesen hatte, die bei einem Jungen, der sie womöglich umbringen wollte, an das Gewissen appellierte. Er war mit ihrem neuen Auto in der Gegend herumgefahren, und sie saß auf dem Beifahrersitz und versuchte, ihn zur Vernunft zu bringen, redete auf ihn ein, flehte, argumentierte, und am Ende hat er sie dann doch umgebracht, trotz aller ihrer Reden. Einfach so. Weil ihm gerade danach war. Am Ende war sie genauso tot, als wenn sie ihn unflätig beschimpft hätte. So tot, wie ich am Ende auch sein könnte. Ich betrachtete sein Kindergesicht und den Revolver, den er jetzt tiefer hielt, sodass er auf mein Herz zielte. Und doch hatte der Junge auch etwas Zögerliches und Unsicheres an sich. Ich beschloss, es darauf ankommen zu lassen.

»Machst du so was zum ersten Mal?«

Er sah mich an, als wäre ich übergeschnappt.

»Da.« Ich warf ihm die Schlüssel zu, womit er nicht gerechnet hatte; er sprang zurück, als könnte er sich daran verbrennen oder als wollte ich ihn schlagen, und das Schlüsselbund fiel mit metallischem Klirren zu Boden. »Du willst mein Auto? Nimm’s dir.«

Er stand da wie ein verunsichertes Kind und betrachtete die Schlüssel, die zwischen uns auf der Erde lagen, als hätte er noch nie ein Schlüsselbund gesehen und wüsste nicht, was er jetzt tun sollte. Da wurde mir klar, dass er den Revolver nicht einsetzen würde. Sonst hätte er es getan, als ich so plötzlich mit den Schlüsseln nach ihm warf. Wenn er mich wirklich töten wollte, wenn ihm der geringste Vorwand recht gewesen wäre, dann hätte mich diese Dreistigkeit das Leben gekostet.

Er war allein, und das war gut. Er hatte keine Bande im Rücken, vor der er sich aufspielen musste. Da war niemand, vor dem er sich schämen müsste. Verbrüderung und Macho-Gehabe kamen nicht infrage, und das würde letztendlich den Ausschlag geben. Hätte ihm einer seiner Jungs zur Seite gestanden und mit angesehen, wie ich ihn behandelte, wie ich ihm die Schlüssel vor die Füße warf, dann hätte ich keine Chance gehabt. So aber war dies nur eine Sache zwischen uns beiden da auf dem Parkplatz. Wenn er auf mein Geld und mein Auto aus war, dann hatte er sein Ziel erreicht. Er hatte bekommen, was er wollte. Nun konnte er aller Welt die tollsten Geschichten auftischen, und niemand würde sie zurechtrücken und erzählen, wie es wirklich gewesen war.

Er schielte auf die Schlüssel, ohne mich aus den Augen zu lassen, den Revolver weiterhin auf mich gerichtet. Dann bückte er sich und tastete auf dem Boden herum; die Brieftasche, die ich immer noch in der Hand hielt, hatte er offenbar vergessen. Als er aufstand, hatte er die Schlüssel in der Hand.

»Welcher ist es?« Seine Stimme zitterte. Ich konnte hören, wie aufgeregt er war. Er wollte die Sache genauso schnell hinter sich bringen wie ich.

Ich zeigte auf mein Auto, das mein Sohn Jamal spöttisch »der Blaue Dämon« nennt. Es ist ein klappriger blauer Jetta Diesel, der seine beste Zeit seit zehn Jahren hinter sich hat. Auf der Motorhaube haben sich pockenartige Rostflecken festgesetzt, und das Beifahrerfenster hat einen eiförmigen Sprung. Wesentliche Teile sind durch zurechtgebogene Drahtbügel ersetzt – einer wächst zu einer Acht gedreht aus dem Loch in der Motorhaube, in dem früher einmal die Antenne steckte, aber ich bekomme jeden UKW-Sender im Umkreis von fünfzig Meilen herein. Ein Pendant dazu, das mir seit sechs Wochen den Midas-Auspuffdienst vom Leibe hält, fixiert das Auspuffrohr, damit es nicht am Boden schleift. Der Junge warf einen Blick auf den Wagen, und ihm fiel die Kinnlade herunter.

»Der da!«

Er sagte das in demselben Tonfall wie Jamal, ein lang gezogenes Protestgeheul empörten Entsetzens. Und ich antwortete ihm genau wie meinem Sohn mit jener Mischung von wehmütiger Resignation und Schicksalsergebenheit, die man nur zustande bringt, wenn man kein Geld hat und das Leben einem auch sonst einen Fußtritt nach dem anderen versetzt.

»Der da.«

»Soll das heißen, diese abgefuckte Schrottkarre da ist dein Wagen?«

»Genau das soll es heißen.«

»Au Scheiße!«

»Was hast du denn gedacht – dass ich den Benz da drüben fahre?«, wagte ich spöttisch zu bemerken und deutete mit dem Kopf auf einen schnittigen silberfarbenen Mercedes, der am Bordstein geparkt war und einem kleinen Ganoven aus der Nachbarschaft gehörte, der in einem Club weiter unten an der Straße seinen Geschäften nachging. Er schaute entgeistert zwischen mir und dem Jetta hin und her, und in dieser schrecklichen Sekunde wurde ihm klar, dass er gegen das erste und einzige Gebot der Diebe verstoßen hatte: Man muss wissen, was man klaut.

Er war ganz offensichtlich ein Amateur. Wahrscheinlich war er Hals über Kopf in diese Geschichte hineingeschlittert, weil er auf jemanden sauer war – auf seine Mutter vielleicht oder seine Freundin von der Junior High School. Er hatte gedacht, er könnte mich mit diesem Revolver kleinkriegen, den er sich irgendwo besorgt hatte, und hatte sich damit übernommen.

Aber nun steckte er in der Sache drin.

Ich trat einen Schritt zurück und sah mich um, ob irgendwo Hilfe in Sicht war, betete, dass der Kleinganove um die Ecke käme. Plötzlich ging der Junge auf mich los, und mir lief ein dünnes Schweißrinnsal vom Nacken aus den Rücken hinunter, das sich anfühlte wie eine feuchte Schnur.

Er durfte sein Gesicht nicht verlieren.

»Her damit.«

»Du hast ihn doch.«

»Du weißt, was ich meine. Das Geld. Her mit dem Geld, Alte!« Das letzte Wort zischte er so hervor, dass es gemein und hässlich klang wie nur was, und mir wurde himmelangst, denn ich konnte die Verachtung und Scham in seiner Stimme hören. Verachtung für mich, weil ich ihm hilflos ausgeliefert war, Scham, weil er nicht gewusst hatte, was er hätte wissen sollen, und diese Mischung macht einen Menschen ebenso schnell zum Mörder wie Angst. Jetzt rechnete er sich noch eine Chance aus, wenn er das Spiel ›Ich lass mich doch nicht zum Trottel machen‹ mit mir spielte.

»Her damit!«

Wieder richtete sich der Revolver auf mein Herz, und wieder nahm sein Kindergesicht etwas Drohendes an.

»Du willst mein Geld haben?« Ich versuchte, Zeit zu schinden.

»Was zum Teufel hast du denn gedacht?«

Ich hatte exakt sechs Dollar und fünfzig Cent im Geldbeutel. Das wusste ich genau, weil ich es gezählt hatte, bevor ich aus dem Büro ging. Gerade genug für das Fisch-Sandwich, von dem ich geträumt hatte. Jetzt würde er mich natürlich umbringen, weil es nur so wenig war. Weil er dann doppelt Mist gebaut hätte bei seinem vermutlich ersten Überfall auf eine Frau, die alt genug war, um seine Mutter zu sein. Wahrscheinlich sogar älter als seine Mutter, und da käme es am Ende nur darauf an, sein Gesicht nicht zu verlieren. Er hatte einen Revolver, und jetzt musste er damit auf einen Menschen schießen, nur um zu beweisen, sich selbst zu beweisen, dass er kein Waschlappen war. Diese schlichte Wahrheit war mir so vertraut wie mein eigener Name.

Daher sagte ich die einzigen Worte, die mir garantiert Aufschub verschaffen würden.

»Ich bin von der Polizei.« Ich legte so viel Drohung in diese Worte, wie ich nur konnte, als wäre es die Wahrheit, obwohl ich schon seit fast zehn Jahren nicht mehr bei der Polizei bin. Die meisten Cops kann ich nicht mal besonders leiden. Aber wenn der Junge nicht so clever war, sich ein Auto anzugucken, bevor er die Schlüssel klaute, dann war er auch nicht so clever, nach der Dienstmarke zu fragen, die ich nicht in der Tasche hatte. Niemand ist so dumm und erschießt einen Cop. Ich konnte ihm am Gesicht ansehen, dass ihm das auch klar war.

»Wir überwachen diesen Parkplatz hier. Mein Kollege ist zurück, bevor du noch deine Knarre da wieder ordentlich weggesteckt hast.« Ich log seelenruhig auf Teufel komm raus. »Was glaubst du wohl, warum ich mich von dir kleinem Wicht nicht einschüchtern lasse? Warum ich keine Angst vor dir hab? Was meinst du, wie lange es dauert, bis sie dich schnappen? Du bist drauf und dran, dir dein ganzes Leben zu verpfuschen, und das nur für ein paar Dollars und ein Auto, das älter ist als deine eigene Mutter. Wer einen Cop erschießt, kommt nie und nimmer ungestraft davon.«

Er schluckte heftig. Ich konnte den Adamsapfel in seiner Kehle hüpfen sehen.

»Steck die Knarre weg, mein Sohn.«

Mein Sohn.

Er schaute mich an. Jetzt konnte ich in dem trüben Licht sein ganzes Gesicht erkennen. Er hatte hohe, kräftige, vorspringende Wangenknochen und volle, hübsche, sinnliche Lippen. Seine Augen waren haselnussbraun – braun-goldene Augen, dunkelbraune Haut. Es war ein Jungengesicht, das einmal einem gut aussehenden Mann, einem Herzensbrecher von Mann, gehören könnte. Und in dem Moment wusste ich, dass es ein Gesicht aus meiner Vergangenheit war, ein Schemen aus einer weit zurückliegenden, schmerzlichen Zeit.

Ich kenne diesen Jungen.

»Hast du verstanden, mein Sohn?«

Woher kenne ich diesen Jungen?

Er starrte mich unverwandt an, seine Augen waren weit aufgerissen, aber ich konnte nicht erkennen, weshalb. Dann drehte er sich abrupt um und rannte fort, und seine Turnschuhe trommelten auf dem Asphalt, als wäre der Teufel hinter ihm her.

2

Die gleichen hohen Wangenknochen und hellen Augen sah ich in derselben Woche noch einmal. Ich war gerade mit dem Lunch fertig – ein blödsinniger Vorwand für das Thunfisch-Sandwich, das ich mit viel zu viel fettfreier Mayonnaise zusammengehauen und mit einer Tasse Tomatensuppe aus der Tüte hinuntergespült hatte. Eben hatte ich beschlossen, mir noch einen Schokokrapfen mit Kaffee von dem Dunkin’ Donuts gegenüber zu gönnen, da klopfte es an der Tür.

Die Frau schien Anfang sechzig zu sein, aber bei einer Sister weiß man das nie so genau. Die haselnussbraunen Augen waren mit verschmiertem Eyeliner umrandet, der ohne Sinn und Verstand auf das Unterlid aufgetragen war. Die Fingernägel waren abgeknabbert und dünn mit knallrotem Nagellack angemalt, und sie führte ständig ihre mageren Finger an den Mund, als wüsste sie nicht recht, ob sie die Worte herauslassen sollte. Sie hockte sich mir gegenüber auf die Stuhlkante wie jemand, der gleich wieder davonlaufen will. Ich konnte ihr Gesicht ebenso wenig unterbringen wie das des Jungen, erkannte aber die gleichen hohen Wangenknochen und hellen Augen.

Sie trug eine lindgrüne Dienstmädchenuniform, die ihr zu groß war, und das kurze schwarze Haar sah aus, als hätte sie es in einem Wutanfall abgesäbelt. Sie sprach schnell und hektisch und ließ die Worte zwischen ihren dürren, flatterigen Fingern hervorquellen.

»Du kennst mich nicht mehr, stimmt’s? Ich kenn dich noch von früher. Von ganz früher. Da warst du noch ein Kind, Tamara Hayle, warst gerade erst dabei, eine Frau zu werden. Du kennst mich nicht mehr, aber das macht nichts. Die Jahre haben mich ziemlich verändert.«

Sie holte eine Schachtel Newports aus der Tasche, riss die Hülle ab, schnippte die Zigarette heraus, sah sich im Zimmer nach einem Papierkorb für das Zellophan um und steckte es schließlich in die schwarze kastenförmige Handtasche zurück, die sie auf meinem Schreibtisch abgestellt hatte. Sie zündete die Zigarette eilig an, nahm einen langen, hastigen Zug, als hätte sie schon den ganzen Tag darauf gewartet, und sah mich dann mit einem entschuldigenden Blick an.

»Darf ich?«

Ich kann Zigaretten nicht ausstehen, aber sie schien eine nötig zu haben, und da der Kunde König ist, ließ ich sie gewähren.

»Bessie. Bessie Raymond.« Sie sprach durch den Rauch hindurch, und ihre Stimme klang, als hätte sie schon reichlich viel von dem abbekommen, was sie sich eben in den Mund gesteckt hatte. »Sagt dir nichts, nein?«

Ich lächelte höflich. »Leider nein. Was kann ich für Sie tun, Ms. Raymond?«

»Hübsch hast du’s hier, Tamara Hayle. Wirklich hübsch.« Sie schaute sich mit einem bewundernden Blick in meinem Büro um, was mir mehr über sie verriet, als sie mich vermutlich wissen lassen wollte.

»Hübsch« ist ein Wort, das wohl die wenigsten Leute zur Beschreibung meines Büros verwenden würden. Die Wohlmeinenden nennen es funktional, die Aufrichtigen schäbig. Die Detektei Tamara Hayle Investigative Services, Inc., die ich vor längerer Zeit gegründet habe, liegt im ersten Stock einer heruntergekommenen Bruchbude, die meiner Freundin Annie gehört. Die Wände dieses Büros – eigentlich nur ein großer, quadratischer Raum mit einem Teppichboden, den Annie bei einem Räumungsverkauf wegen Brandschadens billig erstanden hat – sind in einem dumpfen Graubraun oder auch Braungrau gestrichen, je nachdem, in welcher Stimmung man ist, wenn man hereinkommt. Auf den zwei Fenstern, die wahrscheinlich das letzte Mal geöffnet wurden, als noch die Italiener im Rathaus saßen, liegt ein trüber Film unbekannten Ursprungs, und vorn auf dem rechten Fensterbrett steht eine Pflanze, die ich »meine herrenlose Aloe« nenne und von einem anonymen Spender übernommen habe. An dem vor fünf Jahren auf dem Trödel erworbenen Schreibtisch stehen drei Stühle, von denen nur zwei zusammenpassen. Alles in meinem Domizil – von dem Aktenschrank, der nur aufgeht, wenn man ihm einen Tritt an die richtige Stelle versetzt, über den alten Tisch in der Ecke bis hin zu dem Computer, der gut und gerne zwanzig Minuten braucht, bis er betriebsbereit ist – hat einmal jemand anders gehört.

Mein Büro ist mein Reich, und ich liebe es, aber »hübsch« ist es nun wirklich nicht. Einen unruhigen Moment lang dachte ich, Bessie Raymond wolle sich über mich lustig machen, doch ihr Blick sagte mir, dass sie es ehrlich meinte; wer so guckte, der brachte es nicht fertig, andere aus reinem Übermut zu verspotten. Sie hatte müde Augen, als hätte sie nicht genug Schlaf bekommen oder die Nacht durchgeweint.

»Möchten Sie eine Tasse Tee, Ms. Raymond?« Sie schien verkrampft zu sein. Ich dachte mir, ein Kräutertee würde vielleicht beruhigend wirken; bei mir hilft das immer. Ich habe einen Elektrokessel mit Wasser, ein paar Tassen, eine Schachtel Würfelzucker, Pulverkaffee (für Besucher – ich finde das Zeug abscheulich!) und verschiedene Kräutertees von Celestial Seasonings auf einem kleinen Tischchen stehen. Doch auf den zweiten Blick schien sie mir eigentlich nicht der Typ für Celestial Seasonings zu sein. »Oder vielleicht einen Kaffee?«, fragte ich.

Sie schüttelte verneinend den Kopf und schaute auf ihren Schoß hinunter.

»Gibt es etwas, das Sie mit mir besprechen möchten? Kann ich etwas für Sie tun?«

Sie sah auf die Uhr, und ich tat reflexartig das Gleiche. Es war kurz vor zwei. Wenn das ihre Mittagspause war, dann hatte sie nicht mehr viel Zeit – falls sie nicht von der Nachtschicht kam und auf dem Heimweg war. Den müden Augen nach war das gut möglich.

»Du sollst herausfinden, wer meinen Jungen umgebracht hat.«

Ich schwieg einen Moment und sagte dann: »Das ist die Aufgabe der Polizei, Ms. Raymond. Dafür bin ich nicht zuständig.«

»Die Polizei?« Sie schnaubte verächtlich. »Du weißt doch genauso gut wie ich, dass sich die verdammten Cops einen Dreck scheren um jemand wie mich, jemand wie meinen Sohn.« Ihr verbitterter Ton verriet mir, dass sie wusste, wovon sie sprach.

»Und jetzt kommen Sie zu mir, weil Sie glauben, ich kann mehr ausrichten als die Polizei? Tut mir leid, Ms. Raymond, aber ich weiß nicht, ob ich Ihnen da viel helfen kann.«

Ich bin Privatdetektivin, kein Cop. Ich habe durchaus meine Stärken, aber die Aufklärung von Verbrechen, die eigentlich die Cops aufklären sollten, gehört nicht dazu. Ich kann Leute beschatten, egal, wohin sie mich führen, und beim Beschaffen von Informationen macht mir so schnell keiner was vor, aber ich weiß, wo meine Grenzen sind.

»Ich hab auch Geld dabei.« Sie holte einen dicken Umschlag von der Bank hervor, woraus ich schloss, dass sie direkt vom Schalter hierhergekommen war, und funkelte mich mit einer Entschlossenheit an, wie sie nur eine felsenfeste Überzeugung verleiht. »Du kannst mir helfen. Du musst mir helfen. Ich geh hier nicht weg, bis du mir das versprichst.«

»Erzählen Sie mir doch etwas mehr.« Ich konnte mir ja zumindest anhören, was die Frau zu sagen hatte.

»Jemand hat meinen Sohn umgebracht, und ich will rausfinden, wer das war.« Das sagte sie mit ausdruckslosem Blick, da war keine Wut, kein Schmerz, keine Verzweiflung.

»Das tut mir leid, Ms. Raymond.«

»Wieso soll dir das leidtun? Du hast doch gar nichts damit zu tun.«

»Und Sie sagen, Sie sind zur Polizei gegangen?«

»So ist es.«

»Und jetzt kommen Sie zu mir …?« Ich ließ sie den Satz selbst beenden.

»Weil ich es meinem Jungen schuldig bin und weil ich es den Kindern von meinem Sohn schuldig bin.«

»Ihren Enkelkindern.«

»Yeah.«

»Wie lange ist es her, dass er umgebracht wurde?«

»Er ist jetzt schon sieben Monate tot. Am fünfundzwanzigsten April haben sie ihn umgebracht. Sieben Monate, auf den Tag genau. Sieben Monate hab ich gebraucht, dass ich auch nur einigermaßen drüber reden kann. Die Cops sagen, sie hätten alles versucht, aber du weißt ja, das will überhaupt nichts heißen. Es war ein Donnerstag, da hat mein Junge abends die Tür aufgemacht und jemand reingelassen, und der hat ihn erschossen. Genau wie sie seinen Daddy erschossen haben. Um Mitternacht soll das gewesen sein, wie in dem Stück, das sein Daddy immer so gern gehört hat. Round Midnight, genau so. Ein paar Stunden später haben sie ihn dann gefunden.«

»Wer hat ihn gefunden?«

»Der Hausmeister von seinem Haus.«

»Und der hat auch die Polizei gerufen?«

»Yeah.«

»Und dann hat man Sie angerufen?«

»Dann haben sie mich angerufen.«

»Und Sie sind gleich hingegangen?«

»Yeah.«

»Was hat die Polizei denn genau gesagt?«

»Diese Nigger bringen sich gegenseitig um.«

»Das haben sie gesagt?« Jetzt kochte die alte Wut darüber, wie die Polizei mit Menschen umgeht, die aussehen wie ich und Bessie Raymond, wieder in mir hoch.

»Sagen brauchten sie das nicht. Man konnte es ihnen an den Augen ansehen.«

»War Ihr Sohn mit dem Gesetz in Konflikt geraten?« Hatte er sich auf krumme Sachen eingelassen, als er umgebracht wurde? Drogenhandel? Eine Schlägerei? Hatte er etwas getan, das er besser gelassen hätte? Das fragte ich nicht, aber sie verstand mich trotzdem.

Sie zuckte die Achseln. »Er hat eine Zeit lang gesessen, als er noch klein war, eine Jugendstrafe, kurz bevor er sechzehn wurde. Dann war da noch mal was, aber das ist lange her. Alles nicht der Rede wert.«

»Und sein Name?«

»Shawn. Shawn Raymond.« Sie sprach den Namen liebevoll aus, als ob ihr das Freude bereitete, so wie sie ihn wohl ausgesprochen hatte, als er noch am Leben war, und da fiel mir alles wieder ein: wer sie war. Wer ihr Sohn war. Von wann und woher ich sie beide kannte.

Shawn Raymond war zwölf Jahre alt gewesen, als mein Bruder Johnny sich umbrachte. Er war ein dürrer kleiner Junge mit hohen Wangenknochen und hübschen Augen wie ein Mädchen. Am Tag von Johnnys Beerdigung hatte er so heftig geweint wie ich, ein durchdringendes Klagegeheul, das mir wie ein Rasiermesser in die Seele schnitt. Er hatte damals neben seiner Mutter gestanden – einem dünnen, unscheinbaren Mädchen, etwa fünfzehn Jahre älter als ich. Bessie. Bessie Raymond.

Ich hatte die beiden auch vorher schon gesehen, drei- oder viermal vielleicht. Sie nahmen an einem Projekt der Polizei teil, das damals, als Johnny ein Cop war, als progressiv galt und bei dem mein Bruder ehrenamtlich mitarbeitete. Es stand unter dem Motto »Herzen gewinnen – Leben verändern«, und Johnny wurde oft genug damit aufgezogen, dass er sich auf so ein kuschelweiches Unternehmen einließ. Aber schließlich war mein Bruder ein hartgesottener Kämpfer, ein Veteran der Schlacht – wie manche Cops das nannten – zwischen Gut und Böse, und als er in das Projekt eintrat und seine tatkräftige Hilfe, seinen Namen und sein Engagement einbrachte, da zogen andere mit.

Das Projekt sollte vaterlose Jungen ansprechen, die Herzen gefährdeter Kinder gewinnen und ihr Leben verändern. Jedem Cop wurde ein »kleiner Bruder« zugeteilt, den er »adoptierte« und so lange wie nötig betreute, indem er den Jungen zu Sportveranstaltungen mitnahm und mit ihm einkaufen ging, sich in der Schule und auf der Straße für ihn einsetzte und ihm mit Rat und Tat zur Seite stand, um Probleme schon im Keim zu ersticken. In einer Stadt, in der es nur allzu viele fiese Cops gab, sollten Projekte wie dieses der Polizei ihren guten Namen wiedergeben, denn so etwas brachte ein Foto und lobenden Bericht im Star-Ledger ein.

Shawn Raymond war Johnnys »kleiner Bruder« gewesen. Als sie sich kennenlernten, war er acht Jahre alt – ein Junge, der einem nicht in die Augen schauen konnte, mit Armen so dünn wie Zahnstocher, einem spitzen Gesicht und haselnussbraunen Augen, die so traurig guckten, dass man lieber nicht wissen wollte, was sie schon alles gesehen hatten. Sein Gesicht sah immer aus, als sollte mal jemand mit einem nassen Waschlappen drübergehen, und die Haare waren nie anständig geschnitten. Langsam, aber sicher hatte Johnny ihn auf den richtigen Weg gebracht. Als das erste Jahr um war, hatte Shawn zugenommen und Muskeln entwickelt, da Johnny ihn fast immer mitnahm, wenn er zum Sport ging. Als das zweite Jahr zu Ende ging, kaufte Johnny ihm schon Kleidung, Bücher, ein Fahrrad – alles Dinge, die seine junge Mutter selbst nie gehabt hatte und von denen sie nicht einmal träumen konnte. Am Ende des dritten Jahres waren sie unzertrennlich.

Ich war damals noch ein Teenager und hatte ständig Streit mit Johnny – über meine Kleider, mein Make-up, meine Freunde, die Johnnys Ansicht nach allesamt »zwielichtige Gestalten« waren. Shawn war jung genug, um die Lücke zu füllen, die ich im Leben meines Bruders hinterlassen hatte – er schaute Johnny noch mit weit aufgerissenen Augen an, wenn der wieder mal große Töne spuckte.

Der Tod meines Bruders bewegt mich immer noch jeden Tag und lässt sich nie ganz verdrängen. Eine Erinnerung, ein Wort, ein, zwei Takte Musik – und schon wallt der alte Schmerz wieder in mir auf, egal, wann und wo. Manchmal ist es eine Stimme, manchmal ein Ort, manchmal ein Name, so wie heute – Shawn Raymond, den Johnnys Tod ebenso erschüttert hatte wie mich.

Was war seit Johnnys Selbstmord aus Shawn geworden? Was hatte dieser gewaltsame Tod von eigener Hand bei einem Jungen angerichtet, der damals doch an der Schwelle zum Mannesalter stand, der in meinem Bruder ein Vorbild gesucht hatte? Ich musste an meinen eigenen Sohn Jamal denken und was so etwas bei ihm anrichten würde.

Wie oft war ich auf der Straße an ihm vorbeigegangen, ohne ihn zu sehen? Wie oft hatte ich neben ihm in einer Schlange gestanden, ohne zu ahnen, was uns verband? Ich hatte meinen Bruder begraben, war mit meinem Kummer fertig geworden und hatte nie wieder an die anderen Trauernden gedacht, hatte nie einen Gedanken an den mageren Jungen und die tapfere junge Frau verschwendet, die seine Mutter war.

Wieder sah ich Bessie Raymond ins Gesicht, und diesmal sah ich sie wirklich an, nicht mit dem flüchtigen, abschätzigen Blick von vorhin. Ich betrachtete das Gesicht mit den hohen Wangenknochen, die weichen Lippen, die müden, schräg stehenden Augen, die sich hinter dem verschmierten Eyeliner verbargen. Sie war nicht um die sechzig, wie sollte das möglich sein? Sie hatte recht: Die Jahre hatten sie ziemlich verändert. Doch ich konnte dahinter noch die junge Frau von früher erkennen, ihr Aussehen, als sie Mitte zwanzig war. Einmal war sie mit Shawn zu uns nach Hause gekommen, um Johnny zu besuchen – Shawns Mama, fein herausgeputzt in einem marineblauen, getüpfelten Musselinkleid mit einem hübschen großen Kragen und kurzen Puffärmeln, so ganz anders, als ich erwartet hatte, so entschlossen, ihrem Sohn eine gute Mutter zu sein, ihrem Shawn, dessen Namen sie immer noch mit gebetsartiger Inbrunst aussprach. Und Johnny wollte ihr helfen, ihn großzuziehen. Bis er alles Gute zunichtemachte, das er je bewirkt hatte. Als er von uns ging, hat er wohl auch ein Stück von ihr mitgenommen, genau wie er ein Stück von mir mitgenommen hat und ein Stück von ihrem Sohn – und von dessen Sohn?

»Sie sagten, Shawn hat Kinder?«, fragte ich.

»Zwei Jungen.«

»Teenager?«

»Der große ist dreizehn.«

»Wie heißt er?«

»Rayshawn.«

»Sieht er seinem Vater ähnlich?«

»Er ist ihm wie aus dem Gesicht geschnitten, zum Verwechseln ähnlich. Warum fragst du?«

Ihr argwöhnischer, beschützerischer Blick zeigte mir, dass ich richtig geraten hatte.

Ohne ihr eine Antwort zu geben, stand ich auf, ging durchs Zimmer und stöpselte den Kessel ein. Ich musste mich beschäftigen. Sie sollte nicht sehen, was mir jetzt wohl im Gesicht geschrieben stand – was die Erinnerung an jene verlorene Zeit wieder in mir aufleben ließ, was ich über ihren toten Sohn wusste … und über ihren Enkel. Doch sie schien es ohnehin zu wissen.

»Ich glaube, wir sind beide noch nicht darüber weg, dass dieser Mann tot ist.« Sie sprach halb zu sich selbst und halb zu mir, während ich dastand und wartete, dass das Wasser kochte und meine Gedanken sich klärten.

Was hatte ich damals von Bessie Raymond gewusst? Was wusste ich jetzt von ihr?

Das Wasser kochte, ich kramte in meinem Teesortiment und entschied mich schließlich für einen Beutel »Tension Tamer« (wenn der wirklich Spannungen löste, war er jetzt haargenau richtig). Ich ließ den Beutel in die Tasse fallen, goss heißes Wasser darauf, verschüttete dabei etwas auf dem Tisch, gab mich aber gar nicht erst damit ab, es wieder aufzuwischen – auf einen Fleck mehr käme es jetzt auch nicht an. Ich ließ den Tee einen Moment ziehen, dann nahm ich die Tasse und setzte mich damit wieder hin, sah zu, wie die Kräuter das Wasser orange färbten, und wich ihrem Blick aus.

»Jetzt weißt du, wer ich bin, stimmt’s?«, fragte sie.

»Ja.«

»Und du erinnerst dich an meinen Jungen?«

»Ja.«

»Irgendein Schweinehund hat ihn umgebracht, Tamara. Der hat wohl gedacht, Shawn ist nichts wert, Shawn hat kein Recht zu leben, und damit kann ich nicht leben. Ich hab’s versucht, aber ich kann damit nicht leben.« Mit dem Ende der Zigarette zündete sie sich eine neue an und inhalierte tief und schnell, alles in einem Atemzug. Ich starrte in meinen Tee, als hoffte ich, darin eine Antwort zu finden, und begann dann langsam und gedankenverloren zu trinken.

»Er war Ende zwanzig, Anfang dreißig, als er umgebracht wurde?«, versuchte ich, Shawn Raymonds Alter zu erraten.

»Fast dreißig.«

»Können Sie mir etwas mehr über ihn erzählen? Was er so gemacht hat, mit wem er Umgang hatte. Was er für Freunde hatte. War er in irgendwelche illegalen Geschäfte verwickelt?« An der Stelle hielt ich inne und beobachtete sie genau, obwohl es mich ärgerte, dass ich das fragen musste.

Sie sog heftig an ihrer Zigarette und blies den Rauch über unsere Köpfe hinweg, als sei sie froh, ihn loszuwerden. »Er hatte hier und da seine Finger drin, aber er war kein Verbrecher oder so etwas.«

»Hier und da die Finger drin?«

Sie schaute zur Seite und warf mir einen Blick aus den Augenwinkeln zu. »Ein Mann muss irgendwie sein Geld verdienen. Aber er war nie süchtig oder was. Solche Sachen hat er seiner Mama überlassen.« Das Letzte sagte sie voller Bitterkeit und Selbstverachtung. Bei ihrem stumpfen, leeren Blick, dem hohlwangigen, ausgezehrten Gesicht und den mageren Händen, die sie nicht ruhig halten konnte, hatte ich mir schon etwas Ähnliches gedacht. Ich schaute weg, da ich sie nicht durch mein Starren in Verlegenheit bringen wollte.

»Jetzt bin ich clean«, fügte sie mit hoch erhobenem Kopf rasch hinzu und sah mir direkt und beinahe trotzig ins Gesicht, wie um mir zu zeigen, dass es ihr völlig gleichgültig war, was ich von ihr dachte. »Ich war mal ganz unten im Dreck, aber jetzt bin ich clean.«

»Könnte es sein, dass es irgendwie um Rauschgift ging beim Tod Ihres Sohns?« Ich konnte mich nicht überwinden, »Shawn« zu sagen. Shawn war zwölf und hatte bei der Beerdigung meines Bruders geweint. Er war kein auf die schiefe Bahn geratener junger Mann, der hier und da die Finger drin hatte, und auch nicht der Vater des Jungen mit der hohen Stimme und dem großspurigen Auftreten, der mit einem Revolver auf mein Herz gezielt hatte.

»Meinen Jungen hat kein Rauschgift umgebracht. Keins, das er gekauft hat, und keins, das er verkauft hat.«

»Wer waren seine Freunde?« Oder wichtiger noch, wer war nicht sein Freund?

»Mit Männern war er nicht so dicke. Frauen hat er allerdings gehabt. Mein Sohn hatte es sehr mit den Ladys. Er war halt beliebt bei der Weiblichkeit.« Das sagte sie schmunzelnd, als sei sie persönlich stolz darauf.

»Er hatte also viele Freundinnen?«

Wenn die voneinander erfuhren, war das bestimmt Grund genug, dass der Brother erschossen wurde.

»Zwei richtige, soweit ich weiß. Bei den Frauen hatte mein Junge halt einen Stein im Brett.«

»Wie sah denn seine Beziehung zu diesen ›richtigen‹ aus?«

»Das sind die Mamas von seinen Kindern.«

»Ich schreib mir mal ein paar Namen auf und alle Adressen, die Sie haben.«

Ich holte mir einen Stift, schrieb ihren Namen auf ein Blatt Papier, setzte ihre Telefonnummer und Adresse dazu und hielt dann den Stift bereit für weitere Notizen.

»Viola Rudell. Das ist die Mutter von dem Großen, Rayshawn. Rayshawn Rudell – Shawn wollte ihm nicht seinen Namen geben, aus reiner Bosheit. Die hatten sich gesucht und gefunden, Shawn und Viola, die waren wie Feuer und Wasser – da hat ständig einer den anderen aufgeheizt oder erstickt.«

»Sie sagten, Ihr Enkel heißt Rayshawn?«

»Viola hat ihn nach Shawn genannt – Shawn Raymond –, aber sie hat die Namen durcheinandergebracht. Dieses Weib muss immer alles durcheinanderbringen. Da kommt für niemand was Gutes bei raus. Taugt ja selber nichts. Hat noch nie was getaugt.«

»Und die andere? Die Mutter seines anderen Kindes?«

»Gina. Gina Lennox.« Sie lächelte, als sie den Namen des Mädchens nannte, und ihr Blick wurde sanft.

»Die mögen Sie, ja?«

»Sie ist ein liebes Mädchen. Stammt aus einer guten Familie, einer richtig guten. Sie hätte Shawn helfen können, dass er ein Bein auf den Boden bekommt, dass er was aus sich macht.«

»Sie ist die Mutter von dem jüngeren Kind?«

»Meinem Enkelchen. Gus.«

»Gus?«

»Sie hat ihn nach ihrem Vater genannt, seinem Großpapa. Augustus Lennox. Sein vollständiger Name ist Augustus Lennox Raymond. Ein großer Name für so ein kleines Baby, nicht? Sie wohnt bei ihren Eltern, soweit ich weiß.«

Ich hatte den Namen Augustus Lennox schon einmal gehört, vielleicht sogar schon selbst in den Mund genommen, aber ich wusste nicht recht, wann und wo. Ich schrieb ihn auf und unterstrich ihn, dann notierte ich auch noch Viola Rudells Telefonnummer und Adresse.

»Wo hat Ihr Sohn gewohnt?«

»In der South Ward. In so einem Mietshaus gleich bei der Avon Avenue.«

»Und da hat man auch seine Leiche gefunden?«

»Ja.«

»Und die Mütter seiner Kinder?«

»Ginas Familie wohnt auch in der South Ward, in dieser Straße, wo die schönen Häuser stehen, gleich um die Ecke von der Bergen Street. Viola wohnt bei mir in der Straße. Nicht weit von der Clinton Avenue.«

»Und Rayshawn, der Dreizehnjährige, wohnt der bei seiner Mutter?«

»Der wohnt so ziemlich, wo er will. In den letzten Jahren ist er immer wieder von Pflegeeltern betreut worden, aber jetzt ist er meistens bei seiner Mutter. Zu mir kommt er auch, wenn ich ihn zu fassen kriege. Manchmal bleibt er auch über Nacht. Die Leute, bei denen er früher war, die Laytons, die wohnen hier in der Straße, bisschen weiter als dein Büro. Daher weiß ich ja auch, dass du hier bist. Ich hab dein Schild im Fenster gesehen, als ich ihn bei der Familie vorbeigebracht hab.«

»Haben Sie ein Bild von Rayshawn?«

Sie zeigte mir einen Schnappschuss von ihrem Enkel, der mir bestätigte, was ich bereits wusste. Ihre Augen hatten einen merkwürdigen Ausdruck, als sie mir das Bild zeigte, eine Mischung aus Trotz und Stolz. Ich gab es ihr zurück, und sie steckte es wieder in die Brieftasche, wobei sie noch einen Blick darauf warf. »Ein hübscher Junge, nicht? Sieht auch dem Großpapa ähnlich, den es genauso erwischt hat wie meinen Sohn. Von dem anderen, dem Baby, hab ich keins.« Sie wartete meine Frage gar nicht erst ab und wich dabei meinem Blick aus. »Den Kleinen hab ich seit der Geburt nicht mehr gesehen. Ich darf mit dem Kind nichts zu tun haben. Überhaupt nichts zu tun haben.«