14,99 €

Mehr erfahren.

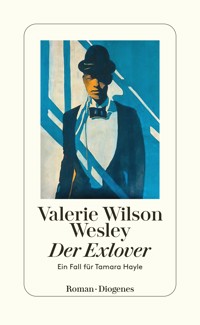

- Herausgeber: Diogenes Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Tamara Hayle

- Sprache: Deutsch

Als Alleinerziehende stets knapp bei Kasse, nimmt Tamara den Auftrag des Investmentbankers Lincoln Storey an: Sie soll den Freund seiner Stieftochter Alexa beschatten – ausgerechnet ein Exlover Tamaras. Doch ehe sie auch nur den ersten Honorarscheck erhält, ist der Auftraggeber tot und Privates nicht mehr von Beruflichem zu trennen. Tiefer und tiefer dringt Tamara in die undurchsichtige Vergangenheit des Investmentbankers ein und riskiert dabei ihr eigenes Leben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 319

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Valerie Wilson Wesley

Der Exlover

Ein Fall für Tamara Hayle

Roman

Aus dem Amerikanischen von Gertraude Krueger

Diogenes

Für meinen Vater,

Bertram W. Wilson, der allen,

die schreiben,

mit Achtung begegnet

Devil’s gonna get you

Devil’s gonna get you

Devil’s gonna get you

The way you carryin’ on.

Porter Grainger

1

»Sie sind also Tamara Hayle«, sagte der große, hagere Mann, der, ohne anzuklopfen, in mein Büro spaziert kam. »DeLorca sagt, einen besseren Privatdetektiv gibt es in ganz Essex County nicht. Ich arbeite immer nur mit den Besten.« Er hatte eine makellos dunkle Haut, dichtes silbergraues Haar und war mit seinem marineblauen Nadelstreifenanzug und den schwarzen Halbschuhen wie ein Banker gekleidet. Seine Augen aber waren leblos wie bei einem Straßengangster. Killeraugen, dachte ich bei mir, obwohl ich wusste, dass das nicht stimmte.

Lincoln E. Storey war in Newark eine lebende Legende, und ich fragte mich, warum die Fotos, die ständig im Black Enterprise und auf den Wirtschaftsseiten von The Star-Ledger erschienen, nie das räuberische Glitzern in seinen Augen zeigten. Außerdem fragte ich mich, warum DeLorca, Polizeichef von Belvington Heights und mein mürrischer Exboss, mich so überschwänglich empfohlen hatte.

»Ja, ich bin Tamara Hayle. Bitte, nehmen Sie doch Platz«, sagte ich und streckte ihm die Hand entgegen. Er bedachte mein Angebot mit einem schnellen Blick, nahm es jedoch nicht an. Ich griff nach seinem Mantel, einem taubengrauen Kaschmirmodell, das sich nerzweich in die Hand schmiegte, und hängte ihn an den wackeligen Kleiderständer in einem dunklen Winkel meines Büros.

»Sie wissen sicher, wer ich bin.« Er reckte arrogant das Kinn vor.

»Weiß das nicht jeder hier im Staate New Jersey?« Ich fand meinen kriecherischen Ton entsetzlich, konnte ihn aber nicht mehr zurücknehmen. »Was kann ich für Sie tun, Mr. Storey?« Ich bemühte mich redlich, nicht allzu beflissen zu erscheinen.

»Dazu komme ich noch«, raunzte er und gab mir so zu verstehen, dass er gewohnt war, die Gangart selbst zu bestimmen und seinen Willen durchzusetzen. Sein Ton verblüffte mich, doch ich schenkte ihm ein zuckersüßes Lächeln und beschloss auf der Stelle, mich lieber dem Ruf meines Geldbeutels als meinem Stolz zu beugen.

Auch wenn es angeblich keinen besseren Privatdetektiv in ganz Essex County gab, war ich total pleite. Wer einen Jetta Diesel Baujahr 1982 sein Eigen nennt, der ein neues Getriebe braucht, und ein Großmaul von einem halbwüchsigen Sohn durchfüttern muss, der wäre schön dumm, wenn er nicht nett zu dem größten Klienten wäre, der dieses schäbige kleine Büro je beehrt hat.

In Newark war alles in Frühlingsstimmung, nur ich nicht. Im Weequahic Park und Branch Brook Park blühten die Kirschbäume, alle Leute hatten den eisigen Wind und den strengsten Winter seit fünfzehn Jahren gründlich satt und gingen raus in die Sonne. Meine beste Freundin Annie hatte sich verliebt – und zwar wieder mal in den Mann, mit dem sie seit zehn Jahren verheiratet war. Mein Sohn Jamal hatte nach dem schlimmsten Jahr seines jungen Lebens den Kummer erstickt und sich mit aller Macht in die Entdeckung des anderen Geschlechts gestürzt. Und Wyvetta Green, die Besitzerin des Schönheitssalons Jan’s Beauty Biscuit im Erdgeschoss, die mich mit ihrem sanften Wesen und ihrer scharfen Zunge nie im Stich ließ, hatte sich die Haare lüstern-blond gefärbt und plante einen einwöchigen Urlaub auf Jamaika mit Earl, ihrem Freund mit den Goldzähnen. Ich aber hatte Frühlingsgefühle und Ebbe in der Kasse, und etwas Schlimmeres konnte ich mir für diese Jahreszeit gar nicht vorstellen, die bislang stets meine beste Saison gewesen war. Das Jahr ließ sich nicht gut an. Ich hatte am Schreibtisch gesessen und mein trauriges Los beklagt, als Lincoln E. Storey zur Tür hereinspaziert kam. Da wollte ich ihn nicht so einfach wieder ziehen lassen.

»Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten, Mr. Storey?« fragte ich. »Eine Tasse Tee?«

»Ich trinke keinen Tee.«

»Wie wärs mit Kaffee?«

»Frisch gebrüht?«

»Tut mir leid, ich habe keine Kanne. Geht auch Pulverkaffee?« Ich mag keinen Pulverkaffee, habe aber aus Höflichkeit welchen im Büro.

»Diese Brühe trink ich nicht.«

Das mit der »Brühe« brachte mich aus dem Konzept, doch ich unterdrückte das Verlangen, ihm zu sagen, er könne mich mal sonst wo lecken. Stattdessen sah ich zu, wie er die langen Beine übereinanderschlug und zu meinem Leidwesen den gebrauchten Computer zwischen uns in Augenschein nahm, die das Sonnenlicht trübende Schmutzschicht auf der Fensterscheibe und den braunen Soßenfleck, der sich auf meine Bluse geschlichen hatte, als ich mit Wyvetta Foo-Yong-Eier zu Mittag aß. Dabei fiel mir ein, wann und wo ich ihm zum ersten Mal begegnet war.

Damals war ich zwölf, eins von vielleicht dreihundert gelangweilten Kindern, die am Black Heroes Day zu seinen Ehren in der Aula unserer Junior High School versammelt waren. Lincoln E. Storey, ein Sohn dieser Stadt, der es zu etwas gebracht hatte. Auf den schäbigen Straßen der übelsten Gegend von Newark aufgewachsen, machte er jetzt als einer der ersten schwarzen Investmentbanker an der Wall Street Geld wie Heu. Er war, wie der Direktor uns in einer blumigen Einführung berichtete, ein junger Mann, der fleißig gelernt, stets seine Pflicht getan und seine Träume wahr gemacht hatte.

Das war Ende der Sechzigerjahre, einer Zeit der Träume wie der Albträume. Die Flammen des Aufstands von 1967 hatten ihr Brandmal auf der Seele der Stadt hinterlassen. Alles wartete auf einen Helden, und da kam Storey wie gerufen. Er war damals Mitte zwanzig; für die Schüler von der Junior High School war das alt. Groß und streng hatte er dagestanden in seinem anthrazit grauen Anzug und uns vom Markt erzählt und wie er ihn beherrschen gelernt hatte, und wenn wir schön fleißig wären, könnten wir das auch schaffen. Das mit dem Markt verstanden wir nicht, aber wir verstanden durchaus, was es heißt, reich zu sein, und was das ehrerbietige Gebaren unseres Direktors und der Lehrer zu bedeuten hatte, die sich um ihn scharten wie die Hennen um einen jungen Hahn.

Doch als ich abends meinem Vater von Storey erzählte, hatten sich seine Augen verdüstert.

»An Lincoln, den Sohn von Seafus Storey, kann ich mich gut erinnern«, sagte er. »In dem heruntergekommenen alten Mietshaus da drüben am Irvine Turner Boulevard hat er gewohnt, nicht weit von der Avon Avenue – da hieß der Turner Boulevard noch Belmont, das war damals, bevor die schwarze Schickeria ins Rathaus einzog. Wenn sein Daddy seinen Koller hatte, dann hat er den Kleinen die ganze Avenue rauf und runter geprügelt. Ich hab mich immer gefragt, was wohl aus ihm geworden ist.«

Der Ausdruck in den Augen meines Vaters fiel mir ein, als ich Storey jetzt beobachtete und überlegte, wie alt er wohl gewesen war, als sich der grausame Zug so tief wie Falten um seinen Mund kerbte.

»Wie lange sind Sie schon im Geschäft?« Storeys Frage riss mich aus meinen Erinnerungen.

»Fünf Jahre, bald sechs.«

»Sie haben eine Zulassung für den Staat New Jersey?«

»Natürlich.«

»Was für Fälle bearbeiten Sie?«

»Alles, was so anfällt. Verschwundene und vermisste Personen. Ab und zu nimmt die Pflichtverteidigung meine Hilfe bei Mord und Diebstahl in Anspruch. Versicherungsbetrug.«

»Und Ihr Honorar?«

»Kommt auf den Fall an, dazu sämtliche Spesen.«

»Und Sie sind Ihr Geld wert?«

»So sagt man.«

»Finden Sie diese Tätigkeit schwierig für eine Frau, eine schwarze Frau?«

»Nicht schwieriger als bei der Polizei.«

»Soviel ich weiß, haben Sie früher bei DeLorca gearbeitet.«

»Bis vor sechs Jahren.«

»Warum haben Sie dort aufgehört?«

»Ich hatte die Nase voll«, sagte ich und überlegte, was DeLorca ihm alles über mich erzählt haben mochte.

»Die Nase voll von …«

»Davon, mich von meinen eigenen Brüdern in Uniform im Dienst tagtäglich als Nigger beschimpfen zu lassen.« Die alte Wut wallte wieder in mir auf und verlieh meinen Worten eine gewisse Schärfe. Storey gab ein kehliges Lachen von sich, und als unsere Blicke sich trafen, wusste ich, dass er nicht vergessen hatte, wo er herkam. »Wie ich höre, wohnen Sie in Belvington Heights?« Ich kannte die Antwort bereits und hatte nur keine Lust, noch mehr Fragen gestellt zu bekommen.

»Sie sind hier in der Gegend aufgewachsen?« Mit dieser Gegenfrage wechselte er das Thema. Seine schlanke Hand wies mit einer eleganten Bewegung zum Fenster hin und bedeutete mir, dass »hier in der Gegend« East Orange, Newark und Umgebung hieß.

»East Orange. Newark. Im selben Viertel wie Sie.«

In seinen Augen blitzte etwas auf, das ich nicht interpretieren konnte, und war gleich darauf wieder verschwunden.

»Diskretion ist für mich Gold wert«, sagte er unvermittelt.

»Ich kann sehr wohl den Mund halten.«

»Übernehmen Sie auch Beschattungen?«

»Ich habe Erfahrung damit.«

»Tun Sie das gern?«

»Kommt darauf an.«

»Worauf?«

»Auf die zu beschattende Person und wohin sie mich führt.«

Er lächelte hintergründig, ein Lächeln, das mir nichts verriet. »Ich brauche … Informationen über jemanden.« Er hielt inne. »Ich muss jeden Scheißdreck wissen, der sich über diesen gottverdammten Hurenbock in Erfahrung bringen lässt. Verstehen Sie mich?«

Die Wortwahl machte mir nichts aus. Ich habe schon oft Männer fluchen hören; mein verstorbener Bruder Johnny war das schlimmste Lästermaul, das mir je begegnet ist. Doch wie Storeys Gesicht sich beim Sprechen verzerrte, wie er jede Selbstbeherrschung verlor, wie seine Unterlippe zitterte und seine Augen schmal wurden, das war geradezu schauerlich. Wer dieser »gottverdammte Hurenbock« auch sein mochte, bei Storey hatte er es ein für alle Mal verschissen.

»Handelt es sich um einen Ihrer Mitarbeiter?«, versuchte ich in neutralem und absichtlich kühlem Ton der Hitzigkeit entgegenzutreten, die ich bei ihm spürte.

Storey grinste. »So könnte man es wohl ausdrücken, je nachdem, was man unter einem ›Mitarbeiter‹ versteht.«

Er wollte nicht mit der Sprache herausrücken, und ich fragte mich, was diese Geheimniskrämerei sollte.

»Ich nehme an, es handelt sich um jemanden, der Ihr Vertrauen missbraucht hat?« Das lag wohl auf der Hand.

»Ich will wissen, wo er schläft und wen er vögelt«, antwortete er ohne Umschweife.

»Schläft er mit jemandem, den Sie kennen?«, fragte ich treuherzig. Mein teilnahmsvoller, schwesterlich-sanfter Ton bekundete die Bereitschaft, mir den Kummer eines Brothers anzuhören. Ist es jemand, mit dem Sie schlafen? Die Frage verkniff ich mir.

Er richtete sich gerade auf, nahm die Beine auseinander, faltete die Hände. »Meine Stieftochter«, sagte er nach einer Weile. »Ich vermute, sie schlafen miteinander. Meine Stieftochter Alexa hat sich mit diesem Menschen, diesem Subjekt eingelassen. Ich traue ihm nicht über den Weg. Ich habe den Verdacht, dass ihm mehr an meinem Geld liegt als an meiner Stieftochter, und ich will so viel wie möglich über ihn herausfinden.«

»Wie heißt er denn?«

»Brandon Pike.«

»Brandon Pike.« Ich sagte den Namen einmal leise vor mich hin, als hätte ich ihn noch nie gehört, dabei traf er mich wie ein schneller, harter Schlag in die Magengrube – Nein, unter die Gürtellinie, denn da hatte Brandon Pike mich verletzt, als ich ihn kannte und liebte: in meiner Weiblichkeit, an meiner empfindlichsten Stelle.

Lincoln Storey musterte mein Gesicht und registrierte die Veränderung, die dort vorgegangen sein musste.

»Sie kennen ihn offenbar?« Er beobachtete, wie ich die Augen niederschlug. Ich zwang mich, wieder aufzuschauen und ihm ins Gesicht zu sehen.

»Das ist Jahre her … nicht besonders gut.«

Anscheinend nahm Storey mir das ab. »Er ist jetzt ungefähr ein Jahr mit Alexa zusammen. Sie ist dreiundzwanzig. Hat oben im Staat New York das College geschmissen. Vassar. Wollte ›zu sich selbst finden‹. Er ist – wie alt würden Sie sagen? Anfang dreißig? Er hat sich in ihr Leben gedrängt. Ist hinter meinem Geld her, das sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock. Sie hat ihm nichts zu bieten. Er ist genau der Typ dafür. Meine Frau Daphne und ich machen uns große Sorgen.« Er guckte, ob mein Gesicht irgendeine Reaktion verriet, und sprach dann weiter. »Wenn ich etwas gegen ihn in der Hand habe, kann ich sie damit konfrontieren. Es ist sonnenklar, dass sie ihm nichts zu bieten hat.«

Was bietet er ihr?, fragte ich mich, denn es war Brandons besondere Begabung gewesen, dass er Frauen das bieten konnte, was sie zu brauchen meinten.

Nach unserer »Affäre« hatte ich jahrelang versucht, aus ihm schlau zu werden. Und am Ende wusste ich nur, dass ich aus dem Witz einer Ehe mit meinem Exgatten DeWayne Curtis hocherhobenen Hauptes herausgekommen war – und dann hatte Brandon Pike mich so geduckt, wie ich mir das nie wieder von einem Mann gefallen lassen würde.

»Ich möchte, dass Sie ihn beschatten. Finden Sie über ihn heraus, was Sie nur können. Stellen Sie fest, was er so treibt. Erstatten Sie mir Bericht«, fuhr Storey fort.

Ich überlegte kurz, ob es sich wirklich mit meinem Berufsethos vereinbaren ließ, wenn ich mich in Brandons Angelegenheiten einmischte. War es recht, meine beruflichen Fähigkeiten zu benutzen, um mit jemandem abzurechnen, der mir unrecht getan hatte? Ein Privatdetektiv soll objektiv und distanziert sein. Kühl und unbeteiligt. Ich fragte mich, ob ich das könnte, wenn es um Brandon Pike ging. Aber es war jetzt drei Jahre her, seit er mich verlassen hatte – und ich mir den Kopf zerbrach, was ich wohl falsch gemacht und ob ich irgendwie versagt hatte. Er hatte damals alle Beziehungen abgebrochen. Beruflich. Persönlich. Endgültig.

Moral beiseite, ich brauchte das Geld. Und im Grund hatte der Schweinehund es nicht anders verdient.

»Was können Sie mir im Moment über ihn berichten? Ich brauche ein neueres Foto, die gegenwärtige Privatadresse, die Arbeitsstelle.« Ich verdrängte das Persönliche und verfiel wieder in meinen professionellen Ton.

Storey sah mich verständnislos an.

»Ich weiß, dass er vor ein paar Jahren einen Preis für Slangin’ Rock bekommen hat, seinen Dokumentarfilm über Kinder, die mit Kokain dealen. Verdient er inzwischen Geld? Macht er noch Dokumentarfilme?«

»Ich dachte, Sie kennen ihn nicht besonders gut.«

»Ich habe ihn etwa fünf Jahre lang nicht gesehen«, sagte ich und sah Storey direkt ins Gesicht. Drei Jahre.

»Haben Sie ein neueres Foto?«, fragte ich noch einmal. Vielleicht hatte er sich in den drei Jahren ja wirklich verändert.

»Warum sollte ich ein Foto von Brandon Pike mit mir herumtragen, Herrgott noch mal?«

»Warum kommen Sie in mein Büro und wollen, dass ich jemanden für Sie beschatte, und haben kein Bild von ihm dabei, Herrgott noch mal?«, raunzte ich ihn meinerseits an. Ich hatte blitzschnell beschlossen, dass ich Lincoln Storeys Geld vielleicht doch nicht brauchte, jedenfalls nicht so dringend, um mir seine Unverschämtheiten gefallen zu lassen. Nicht so dringend, um womöglich alte Erinnerungen an Brandon Pike aufzurühren.

Storey schenkte mir ein Lächeln, das er wahrscheinlich für charmant hielt. »Ich mag feurige Frauen«, sagte er.

»Mr. Storey, verschwenden Sie nicht meine Zeit.« Auf einmal hing er mir zum Hals heraus wie sonst wer.

»Nein. Um Ihre Frage zu beantworten, ich habe kein Foto. Und ich kann Ihnen nicht viel über ihn erzählen, weil ich nichts weiß, sonst würde ich Sie ja nicht engagieren. Aber ich gebe heute Abend eine Veranstaltung, deren Erlös Stella Pharr zugute kommt. Stella Pharr.«

»Heute Abend?«

»Ja, für Stella Pharr«, sagte er und wiederholte damit den Namen zum dritten Mal.

»Stella Pharr?«, fragte ich. Ich hatte den Namen schon einmal gehört, konnte ihn aber nicht unterbringen. Storey weidete sich jedenfalls an seinem Klang.

»Ja. Die Stellvertretende Staatsanwältin. Sie kandidiert für einen Sitz im Parlament des Staates New Jersey. Alexa, meine Frau Daphne, Pike – alle kommen da hin. Im Tate’s. Sie wissen ja, das Tate’s war früher an der West Market Street, jetzt ist es an der Fullbright in Belvington Heights.«

»Ja, ich kenne es.« Sofort sah ich Jackson Tates altvertrautes Koboldgesicht vor mir. Als es mit Newark wieder aufwärtsging, galt das Tate’s als der heißeste Tipp unter den neuen Restaurants. Die ganze Stadt war empört und aufgebracht, als Tate nach Belvington Heights zog, wo man ein neues Schickeriarestaurant so wenig brauchte wie noch einen Lexus-Händler. Mein Freund Jake liebt Newark mehr als jeder andere, und er war besonders sauer, obwohl er während seines Jurastudiums zeitweilig selbst als Kellner bei Tate gearbeitet hatte und seinen Apfelkuchen genauso gern mochte wie ich. Seit der Eröffnung des neuen Lokals hatte er nicht mehr dort gegessen.

Jackson Tate war mit meinem Vater zusammen in der Howard Street groß geworden, einer Straße mit Kopfsteinpflaster und Reihenhäusern, die damals zu den trostlosesten der ganzen Stadt gehörte. Das ist jetzt alles verschwunden, mitsamt der Hoffnungslosigkeit, die dort regierte. Ich dachte an die Geburtstagstorten zurück, die Tate für mich gebacken hatte, an seine Brötchen – »leichte Lüftchen« hatte mein Daddy immer dazu gesagt –, und ich dachte daran, wie Tate immer von einem eigenen Restaurant geträumt hatte: ein Jugendtraum, der auf seine alten Tage in Erfüllung gegangen war. Doch seit dem Umzug nach Belvington Heights war ich nur ein einziges Mal im Tate’s gewesen; die Preise dort gingen entschieden über meine Verhältnisse.

»Was kosten die Karten?« Ich war mir nicht sicher, ob ich das Eintrittsgeld aufbringen konnte.

»Zweihundertfünfzig Dollar pro Kopf, aber Sie brauchen nicht zu zahlen«, sagte Storey, als könne er meine Gedanken lesen. »Wenn Sie wollen, können Sie jemanden mitbringen. Ich sag Tate, dass er es auf meine Rechnung setzt. Der Mann gehört mir sowieso.«

»Tate gehört Ihnen?«, fragte ich, ohne die erstaunte Empörung in meiner Stimme zu verbergen.

Doch Storey überhörte das anscheinend. Er zog eine elfenbeinfarbene Karte mit seinem Namen und seiner Adresse aus der Jackentasche, dann holte er ein Scheckbuch hervor und schrieb einen Scheck aus. Ich warf einen flüchtigen Blick auf die Karte und steckte sie dann mitsamt dem Scheck in das für Kreditkarten bestimmte Fach meiner abgenutzten grauen Brieftasche; mir blieb das Herz stehen, als ich die Eins und die drei verschnörkelten Nullen sah, die er da mit einem Federstrich seines Montblanc-Füllers hingesetzt hatte.

»Ich will auf keinen Fall, dass meine Frau und meine Stieftochter etwas von der Sache erfahren.« Er hielt kurz inne. »Aus naheliegenden Gründen.«

»Naheliegenden Gründen?« Das mit der Stieftochter konnte ich verstehen, das mit seiner Frau hingegen nicht.

»Je weniger Alexa weiß, desto weniger kann sie Pike erzählen, das ist doch klar. Und Daphne will ich nicht beunruhigen. Sie hat auch so schon genug um die Ohren.« Er wich meinem Blick aus. Ich fragte mich, ob er log. Doch selbst wenn, beschloss ich, ging es mich nichts an.

»Okay. Wie gesagt, ich kann durchaus den Mund halten.«

»Seien Sie vor neun im Tate’s. Da ist wahrscheinlich noch nicht viel los, und Sie können uns leicht finden. Lassen Sie Pike nicht aus den Augen. Beobachten Sie, mit wem er spricht, was er tut. Ich sehe Sie dann heute Abend?«, fragte er plötzlich unruhig.

Ich warf einen Blick auf die Uhr. Es war jetzt halb fünf, aber die Bank hatte heute länger offen, also würde ich es wahrscheinlich noch schaffen, dort vorbeizugehen und den Scheck einzureichen und dann bei Pizza Hut eine Pizza für Jamal zu holen, bevor er mir den Kühlschrank ausräumte. Außerdem wollte ich Annie anrufen und schauen, ob sie sich mal für einen Abend von William losreißen konnte, um sich im Tate’s zu vergnügen. Wahrscheinlich schon. Für gutes Essen hatte sie fast ebenso viel übrig wie für ihren Göttergatten, und im Tate’s aß man immer noch mit am besten in ganz Essex County.

»Das passt mir ausgezeichnet«, sagte ich mit meinem liebreizenden professionellen Lächeln. Doch zwei kleine Fragen gingen mir weiter im Kopf herum: Wieso hatte Storey ein Anrecht auf Tate, und wollte ich wirklich wissen, mit wem Brandon schlief? Ich ließ das aber erst mal auf sich beruhen. Storeys Scheck brannte mir schon in der Tasche.

»Danke, Mr. Storey«, sagte ich.

»Ich glaube, wir kommen miteinander ins Geschäft, Ms. Hayle.«

Als er seinen Mantel vom Haken nahm und sich zum Gehen wandte, klopfte es plötzlich heftig an die Tür.

»Bist du da, Tamara?« Das war Wyvetta, die an dem Türknopf rüttelte. »Ich hab noch ein paar Frühlingsrollen von heute Mittag übrig, wenn du sie für Jamal mitnehmen willst.«

»Wyvetta, ich hab Besuch. Einen Klienten!«, sagte ich bestimmt, doch nicht rasch genug, um sie abzuwimmeln. Strahlend und mit einer fettigen Tüte von Golden Dragon in der Hand platzte Wyvetta herein.

»Oh, Mädchen, tut mir leid …«, sagte sie, sobald sie Lincoln Storey erspähte, doch zugleich war das Lächeln blitzschnell aus ihrem Gesicht verschwunden.

Mit einem Blick, der selbst die Hölle in einen Eispalast verwandelt hätte, wich Storey vor uns beiden zurück, schaute unruhig von Wyvetta zu mir und wieder zu Wyvetta zurück. »Wenn Sie mich bitte entschuldigen, meine Damen«, stotterte er, warf sich den taubengrauen Mantel über die Schulter und stieß mich in seinem hastigen Bemühen, zur Tür herauszukommen, beinahe um.

»Wyvetta, kennst du …«

»Yeah, ich kenne ihn«, fiel sie mir mit einem verächtlichen Blick ins Wort. »Ich kenne ihn besser, als er denkt.« Wie ein Straßenmädchen spuckte sie zweimal hinter ihm her, und der Speichel zog eine dünne, hässliche Spur in dem Korridor, durch den Storey gerade verschwunden war.

2

»Was zum Teufel sollte das denn?«, fragte ich Wyvetta, sobald Lincoln Storey die Treppe hinunter war. Sie zog einen Flunsch wie ein kleines Kind, wich meinem Blick aus und starrte auf die Wand hinter mir. »So geht das nicht, Wyvetta«, sagte ich. »Du kannst nicht einfach einem Mann wie Lincoln Storey hinterherspucken und einem dann nicht erklären, warum.«

»Kann ich schon, wenn es einen nichts angeht«, meinte sie ungerührt. Dabei runzelte sie die Stirn, und ihr schmales braunes Gesicht nahm einen finsteren Ausdruck an.

»Aber dem Mann hinterherzuspucken, Wyvetta. Ich weiß ja, dass er ein Ekel ist, aber dass du ihm hinterherspuckst.« Die Speichelspur da auf dem Korridorboden wirkte gemeiner, als wenn jemand ein paarmal hintereinander »Arschloch« geschrien oder ihm ins Gesicht geschlagen hätte, und mich hatte eindeutig die Neugier gepackt.

»Wenn du nicht Ultra Sheen Conditioner gegen deinen Spliss nimmst, lehne ich jede Verantwortung ab, wenn du nächstes Mal dein lahmes Hinterteil auf meinen Sessel setzt«, gab Wyvetta schließlich zurück, was mir unmissverständlich klarmachte, dass ich meine Nase gefälligst nicht in ihre Angelegenheiten zu stecken hatte. Ich gab mich mit einem Lächeln geschlagen und drang nicht weiter in sie.

Mit Wyvetta verbindet mich nicht so eine unerschütterliche Freundschaft, wo man sich Wahrheiten an den Kopf werfen und doch miteinander Pferde stehlen kann, wie mit Annie und ein paar anderen Sisters, die mit mir durch dick und dünn gegangen sind. Wir haben ein gutnachbarliches Verhältnis, essen zusammen zu Mittag oder gehen etwas trinken, wenn uns danach ist, und teilen uns außerdem einen Briefkasten. Das wenige, was ich über sie weiß, hat sie mir in beiläufigen Frotzeleien oder vertraulichen Momenten erzählt und wohl gedacht, ich hätte es schon nach zehn Minuten wieder vergessen. Aber ich vergesse nicht so leicht etwas, das mir jemand erzählt. Ich weiß, dass sie ihren Schönheitssalon Jan’s Beauty Biscuit nach ihrer Mutter Jan benannt hat, die gestorben ist, als Wyvetta eben achtzehn wurde. Meine eigene Mutter starb, als ich fünfzehn war, und dieser frühe Verlust war die erste Gemeinsamkeit, die wir zwischen uns entdeckten, auch wenn er uns nicht das gleiche Erbe hinterlassen hat: Ihr gibt die Erinnerung an ihre Mutter Auftrieb, während mich das Andenken meiner Mutter verfolgt. Darüber hinaus ist das Beauty Biscuit ein Tribut an Wyvettas Lieblingsspeise. Die Gute ist ganz närrisch nach den Biscuits genannten weichen Brötchen – ob es nun die von Popeye und Kentucky Fried Chicken sind oder die Sorte, die man rasch mit einer Tasse Milch und etwas Bisquick zusammenrührt, oder Großmutters selbst gebackene, an denen man sich dumm und dämlich essen kann. Außerdem weiß ich, dass Wyvetta eine hart arbeitende Sister ist, die sich allen Widrigkeiten zum Trotz aus eigenen Kräften hochgerappelt hat, eine Frau, die erst dann um etwas bittet, wenn ihr das Wasser bis zum Hals steht.

Ihr Vater war ein gutmütiger Versager, der so schlau war, die Lebensversicherung seiner verstorbenen Frau auf ein Sparkonto zu legen, doch andererseits so dämlich, dass er ein Jahr nach ihrem Tod im Gefängnis von Rahway landete, weil er bei einer Kneipenstreiterei irgendeinen Trottel umgelegt hatte. Wyvetta hat das Versicherungsgeld bis zu ihrem zweiunddreißigsten Lebensjahr (das heißt, bis es nennenswerte Zinsen eingebracht hatte) nicht angerührt und es dann zur Finanzierung des Biscuit verwendet, das ihr nun schon rund acht Jahre lang gehört.

Wenn es sein muss, ist Wyvetta zäh wie altes Putenfleisch, aber sie kann auch butterweich sein, vor allem wenn es um ihre dreiundzwanzigjährige Schwester Tasha geht, die sie »die Kleine« nennt und großgezogen hat, nachdem die Eltern von der Bildfläche verschwunden sind. Tasha kränkelte viel, und Wyvetta, die sonst keine Angehörigen mehr hat, ließ es ihr nie an etwas fehlen; erst letztes Jahr hatte sie zum Teil das Geld dafür aufgebracht, dass Tasha sich mit einem eigenen Catering-Service selbstständig machen konnte.

Doch die vorzeitige Sorge für ein Kind ist nicht spurlos an Wyvetta vorübergegangen. Sie hat etwas Verdrossenes, Verhärmtes an sich, das sie hinter ihren flotten Sprüchen und ihrem frechen Mundwerk verbirgt. Ich meine immer, dass in ihren Frisuren – den Bienenkorbfrisuren à la Marge Simpson, den kurzen roten Zottelhaaren, die jeden zweiten Sommer ihren Kopf zieren, den strammen, wie Plastik wirkenden Locken mit Goldsträhnchen, die kurz vor Weihnachten zum Vorschein kommen, und jetzt diesem Blondhaar – schlicht und einfach die gute alte Albernheit durchbricht, die sie in ihrer Teenagerzeit nicht ausleben konnte, weil sie diese Jahre Tasha gewidmet hat. Von Tasha heißt es, dass sie ein ungebärdiges Wesen hat und hundsgemein werden kann, wenn man ihr in die Quere kommt.

Ich war wirklich neugierig wegen Wyvetta und Lincoln Storey und der unschönen Beziehung zwischen ihnen, die sie ausspucken – und ihn seinen Hut nehmen – ließ, doch ich hatte zu viel Achtung vor ihr, um noch heftiger in sie zu dringen, und ließ daher das Thema fallen. Als wir unten an der Treppe waren, ging ich in Gedanken hektisch durch, was ich noch alles zu erledigen hatte, bevor ich um acht im Tate’s sein konnte.

Meine erste Station war die Bank, wo ich Storeys Scheck einreichte und mich vor Qualen krümmte, als mein betrüblicher Kontostand zweistellig auf dem ATM-Bildschirm flimmerte. Dann kam der Pizzaladen, wo offenbar ganz Essex County just in dem Moment auf die Idee gekommen war, sich etwas zu essen zu holen. Als ich zu Hause war, ging es auf halb sieben zu, und bis ich endlich geduscht und etwas mit meinen Haaren angestellt hatte, war es fast sieben.

Mein Sohn Jamal kam herein, als ich vor dem Spiegel letzte Hand anlegte – einen Hauch Rouge und uralten Lippenstift, den ich mit einem kaputten Lippenpinsel aus der Hülse kratzte.

»Hey, Ma, was ist denn hier los?«, fragte er. Er kaute auf einem Stück Pizza herum, lümmelte sich dabei mit seinen schlaksigen Teenagergliedmaßen auf mein Bett und konnte jeden Augenblick mein Kopfkissen mit Tomatensoße bekleckern. Er trug extraweit geschnittene Jeans, die ihm locker um das schmale Hinterteil schlabberten, und ein Sweatshirt, das für seine magere Gestalt viel zu groß und unförmig wirkte. Er hatte sich einen neuen »Look« von gewollter Schlampigkeit zugelegt – anscheinend ein Muss für Hip-Hop-Stars und Jungen im Teenageralter. Seine Timberland-Stiefel standen oben offen. (Ich hatte sie ihm voriges Jahr zum Geburtstag geschenkt und mehr Geld dafür ausgegeben als für mich selbst, als ich mir zu Annies Silvesterfete letztes Jahr ein Paar Schuhe leistete, die Annie »Nuttenstöckel« nennt.) Jamal hatte sich im Lauf der vergangenen Monate einen leicht verwegenen männlichen Teenagerstil angewöhnt, bei dem mir nicht ganz wohl war. Schwarze Männer kriegen die Bosheit anderer Leute voll ab, und ich lebte in ständiger Angst, dass irgendein Idiot meinen Sohn falsch einschätzen könnte, weil er eben mal wieder so einen Gangstertyp in den Sechsuhrnachrichten gesehen hatte. Doch mein guter Freund Jake, den ich immer häufiger um Erklärungen für Jamals Veränderungen auf dem Weg zur schwarzen Männlichkeit bitten muss, hat mir versichert, dieses abgebrühte Gehabe sei ein natürlicher Schritt auf dem Weg seiner Selbstfindung. Außerdem ist es nun mal so, dass auch ein Brooks-Brothers-Anzug und eine Coach-Aktentasche kein bisschen an Amerikas Werturteil über einen Brother ändert. In aller Regel wird ein schwarzer Mann von vornherein als Verbrecher angesehen, ganz egal, wie er sich kleidet, also konnte der Junge auch gleich so rumlaufen, wie er wollte.

»Gehst du aus?«, fragte Jamal zwischen zwei Bissen von seiner Pizza.

»Yeah.« Ich legte Rouge auf meine rechte Wange auf.

»Wohin denn?«

»Tate’s.«

»Mit wem?«

»Geht dich nichts an.«

»Arbeitest wohl an einem Fall, hä?«, fragte Jamal mit hinterhältigem Grinsen. Er wusste genauso gut wie ich, wie trübe es mittlerweile um mein Sozialleben bestellt war. Wenn ich tatsächlich ein Rendezvous gehabt hätte, und noch dazu im Tate’s, dann hätte er das schon vor Tagen zu hören bekommen. Ich beachtete ihn nicht.

»Keine Sorge, Ma«, witzelte er und gab mir einen raschen Kuss auf die Wange. »Das wird schon wieder, warts nur ab. Schau mich an. Noch vor einem halben Jahr – nichts als ein öder, trübseliger Schnarchkasper. Und jetzt« – er schaute sich über die Schulter im Spiegel an und warf seinem Spiegelbild eine Kusshand zu – »rufen die Weiber ständig hier an und laden mich ins Kino ein, prügeln sich um meine Telefonnummer, wollen in Mathe unbedingt neben mir sitzen. Guck mich an, Ma, der Schwarm aller Mädchen!«

»Der Schwarm aller Mädchen? Wer hat dir das erzählt?«

»Geht dich nichts an«, entgegnete er und grinste wie ein Schmierenkomödiant. Ich verdrehte die Augen, musste aber im Innern zugeben, dass er in den letzten Monaten wirklich hübsch geworden war. Und mit den Mädchen hatte er recht. Sie riefen ständig hier an, eine Entwicklung, die mir allmählich entschieden auf die Nerven ging.

»Trag die Nase nicht zu hoch, Jamal. Frauen mögen keine eitlen, selbstsüchtigen Männer, die zu sehr von sich eingenommen sind«, sagte ich, womit ich wohl eher meinem eigenen Männergeschmack Ausdruck gab als dem heranwachsender Mädchen.

»Ma, komm ich dir wirklich wie ein eitler, selbstsüchtiger, von sich eingenommener Laffe vor?«, fragte er rasch mit plötzlich weit aufgerissenen Augen. Ich staunte immer wieder, wie empfindlich Jamal war und wie leicht ein gedankenloser kritischer Blick oder Kommentar von mir – selbst wenn es ein Scherz sein sollte – sein Selbstbewusstsein erschüttern konnte.

»Nein, mein Junge. Nicht wie ein Laffe, bloß ein bisschen eitel.«

Er kam zu mir an die Kommode, schnüffelte und griff nach der Flasche Norell, die ich gerade abgestellt hatte, dann warf er einen Blick auf den Kleiderhaufen am Fußende meines Bettes.

»Wo ist denn das Billigzeug vom Body Shop hin, das du sonst immer nimmst? Für Brombeerduft bist du dir inzwischen wohl zu fein? Und apropos eitel, Ma« – er machte eine übertriebene Kopfbewegung zu dem über das Bett verstreuten Kleiderhaufen mit seiner bunten Vielfalt von Stoffen und Stilen hin –, »da hast du ja wirklich sämtliche Fummel herausgekramt, äh. Also, woran arbeitest du?«

»Du weißt doch, dass ich darüber nicht reden darf«, sagte ich mit einem Hauch von Wichtigtuerei.

»Klar, Ma. Aber pass auf, dass du nicht allzu gut aussiehst und riechst. Männer mögen keine eitlen, selbstsüchtigen Frauen, die zu sehr von sich eingenommen sind.« Er stand mit einem durchtriebenen Kichern auf und schlurfte, immer noch seine Pizza kauend, aus dem Zimmer.

»Und wasch gefälligst das Geschirr im Ausguss ab, wenn du für die Chemiearbeit gelernt hast!«, rief ich, doch als ich mir den Kleiderhaufen ansah, der alles vom grauen Alltagskostüm bis hin zu einem hautengen roten Satinmodell umfasste, packte mich der Ekel vor mir selbst.

Alles nur wegen Brandon Pike?

Ich musterte mich noch einmal in dem großen Spiegel, den ich letzten Sommer aufgehängt hatte, und überlegte, ob das schwarze Seidenkostüm, für das ich mich endlich entschieden hatte, wirklich das Richtige war. Es war ein Kostüm für reiche Damen, befand ich, während ich mich im Spiegel betrachtete. Ein Kostüm für aufstrebende schwarze Frauen – elegant und unbestreitbar professionell. Solche Kleider trugen Frauen zu den Veranstaltungen, die ich einst mit Brandon Pike besucht hatte – bevor er mir den Laufpass gab. Solche Kleider sollten Frauen wie ich, die in den Sozialwohnungen der Central Ward aufgewachsen sind, deren Daddy in der Farbfabrik arbeitete und deren Mama putzen ging, eigentlich nicht besitzen. Ein Kostüm für die erwachsenen Töchter der Frauen, bei denen meine Mutter früher gearbeitet hat – die kleinen reichen schwarzen Mädchen, deren Mütter mir ihre abgelegten Kleider zukommen ließen. (Und um ehrlich zu sein, ich war immer froh über diese Sonntagsstaatskleider – es sei denn, ich bemerkte den Neid in den Augen meiner Freundinnen, wenn ich diese Sachen anhatte, und wusste, dass alles nur Schwindel war.)

Ich gehöre hier nicht hin.

Dieses Gefühl hatte ich immer gehabt, wenn ich mit Brandon auf so eine Party ging, Wohltätigkeitsveranstaltungen und gemütliche kleine Diners, um seine Gönner zu umgarnen.

Ich gehöre nicht zu den Leuten, die 250 Dollar pro Nase springen lassen können, bloß um zu sehen und gesehen zu werden. Den Leuten, die Brandons Dokumentarfilme finanzieren können.

»Es ist eine Kunst für Reiche. Guck sie dir doch an, die ganzen reichen Gören da auf der Filmakademie – nicht für fünf Cent Talent, aber Daddy schiebt die Kohle rüber, das macht mich echt fertig, Tamara«, hatte er mir eines Morgens erklärt. Ich hatte ihm gerade den Kaffee ans Bett gebracht (meinen guten Blue Mountain aus Jamaika), was ich mein Lebtag nie wieder für einen Mann tun werde.

»Und dabei knüpfst du die Verbindungen für deine Stipendien und Fördermittel und was du sonst noch an Geldern für deine Filme brauchst?«, hatte ich zuckersüß gefragt. »Diese Hundertfünfzig-Dollar-Partys und wo du mich sonst noch alles hinschleppst?« Hier hatte ich am Satzende gekichert wie ein kleines Mädchen. (Man sollte meinen, nach DeWayne Curtis, diesem Nichtsnutz von meinem ersten Mann, hätte ich mir dieses Getue sonst wohin gesteckt, doch wie meine Großmutter zu sagen pflegte, ein harter Schädel holt sich viele Beulen.)

»Im Grunde gefällt es dir ja«, hatte Brandon gestichelt.

»Eine Frau wie du hat es verdient, zu Vierhundert-Dollar-Feten zu gehen und guten Champagner zu trinken.«

»Guten Champagner … yeah«, hatte ich geantwortet. Er hatte gelacht, doch dann hatte er weggeschaut, und sein Blick verlor sich in eine Welt, in die ich ihm nicht folgen konnte.

»Du gewinnst irgendeinen Dreck, so wie ich neulich, und schon zahlen die Leute Geld, bloß um dich reden zu hören. Du schmeichelst ein paar reichen Arschlöchern, machst ihren dämlichen Weibern den Hof …«

»Dämlichen Weibern!«, hatte ich in weiblicher Solidarität gekränkt aufgeschrien. Ich war verwirrt von ihm abgerückt; für einen kurzen Moment war etwas aufgeblitzt, das ich noch nie gesehen hatte und das so rasch verschwand, wie es gekommen war. Dann sah er mir wieder ins Gesicht.

»Yeah. Solche, die große Töne spucken, dass ihre Mama vor vierzig Jahren bei Lord and Taylor’s als weiß durchgegangen ist, solche, die jedes Frühjahr bei Bergdorf’s ein paar Riesen hinblättern.«

»Das hört sich so herzlos an, Brandon.« Bei seinem Tonfall, dem Ausdruck in seinen Augen war es mir kalt über den Rücken gelaufen, aber es reichte nicht – wie ich zu meiner Schande gestehen muss –, um ihn aus meinem Bett zu werfen.

»Das ganze Geschäft beruht auf Vitamin B, Tamara. Und ich bandele mit jedem reichen Schwarzen an, wenn er mich mit einem noch reicheren weißen Kerl zusammenbringen kann, der keine Angst hat, dass seine alte Dame nur hinter meinem Schwanz her ist. Vitamin B, Geld und Charme, Baby. Die Sache ist nämlich die, Tamara, ich bin ein ehrgeiziger Hund, der es noch weit bringen wird. Bist du mit von der Partie?«

Dann hatte er mich an sich gezogen und so zärtlich geküsst, dass ich fast bis ans Ende der Welt mit ihm gegangen wäre, weil er anders war als alle Männer, denen ich je begegnet war. Er hatte mir den Weg in eine reiche schwarze Welt geebnet, die ich nur aus den Erzählungen meiner Mutter kannte, und wenn ich mit ihm zusammen war, dann fühlte ich mich zum ersten Mal im Leben wohl in der Gesellschaft der Leute, für die sie geputzt hatte.

Seit dem Morgen hatte ich Brandon Pike nur noch ein einziges Mal gesehen und nicht geglaubt, dass ich je wieder mit ihm zu tun haben würde. Aber jetzt war ich unterwegs ins Tate’s. In die Welt, die ich an seinem Arm betreten und wieder verlassen hatte. Lincoln Storeys Welt. Brandon Pike ist auf eine Goldader gestoßen, dachte ich trübsinnig mit einem letzten Blick in den Spiegel auf mein Kostüm für reiche Damen, und gleich würde ich feststellen, wie schamlos er sie nun wirklich auszubeuten gedachte.

3

Belvington Heights, meinen Zielort, wo ich früher bei der Polizei gearbeitet habe, trennen Hautfarbe, Geld und sechzehn Meilen auf dem Garden State Parkway Richtung Norden von meiner Geburtsstadt. Als ich in meinem Blauen Dämon (Jamals Spitzname für unser Auto) den zweiten Gang einlegte und den Hügel erklomm, der Belvington Heights – »die Heights«, wie die Einheimischen sagen – vom Rest der Welt scheidet, begann ich über den anstehenden Job nachzudenken: die heikle Frage, wie ich Brandon Pike beschatten sollte.

Jemanden zu observieren, der einen überhaupt nicht kennt, ist ein Kinderspiel, besonders für eine schwarze Frau. Die wird einfach übersehen und als Person gar nicht wahrgenommen – wieder so eine Sister, die Lebensmittelpreise eintippt oder den Boden aufwischt. Wenn die eigenen Erwartungen den Leuten den Blick verstellen, kann ich am besten arbeiten. Ich lächle viel. Lasse strahlend die Zähne blitzen. Es ist sogar schon vorgekommen, dass ich den Kopf ein wenig senke und leicht nach links neige. Ein nettes schwarzes Mädchen. Eine verlässliche, anspruchslose Erscheinung. Und mit diesem Theater kann ich jeden neunmalklugen Schafskopf bis ans Ende der Welt verfolgen und mir dabei nach Herzenslust Notizen machen. Ich genieße es, wenn ihnen aufgeht, dass ich sie mit meinen ganzen Verbeugungen und Katzbuckeleien nach Strich und Faden hereingelegt habe.

Doch bei Brandon Pike würde diese Schau aus naheliegenden Gründen nicht funktionieren. Wäre ich Storey nicht so eifrig in den Hintern gekrochen, dann hätte ich ihm klargemacht, dass es klüger wäre, Brandon von weitem zu überwachen. Bei uns in der Branche heißt das Fernobservierung: Beobachtung aus der Distanz mit einem guten Feldstecher und einer Zoomlinse auf der uralten Nikon, die ich von meinem Bruder Johnny geerbt habe. Meine übliche Beschattungsmethode – ein paar zusätzliche Pfunde mittels eines alten Trainingsanzugs von Jamal, eine von Wyvetta gestiftete graue Perücke und eine Brille aus dem Billigsortiment von Duane Reade – kam natürlich nicht in Frage. Es war wohl gescheiter, ein, zwei Tage lang Alexa zu beschatten und Brandon ganz und gar aus dem Weg zu gehen, bis ich eine Ahnung hatte, wie eng ihr Verhältnis tatsächlich war. Da Storey mich angeheuert hatte, um den Liebhaber seiner Stieftochter zu observieren, würde er wohl nichts dagegen haben, wenn ich noch mehr in ihre Privatsphäre eindrang.

Heute Abend wollte ich erst einmal ganz offen auftreten, wenn ich Brandon entdeckte. Es wäre unsere erste Begegnung nach drei Jahren, und ich würde einen kecken kleinen Jauchzer ausstoßen. Er war eitel genug zu glauben, dass eine Frau, die er fallen ließ wie eine faule Tomate, sich tatsächlich freuen würde, ihn wiederzusehen. Außerdem wollte ich durchblicken lassen, ich sei von Annie eingeladen worden, der einzigen Sister in meiner Bekanntschaft, die sich so eine Party tatsächlich leisten konnte. Noch besser wäre es, wenn Annie diese Fehlinformation verbreitete. Beim Einbiegen in den Parkplatz erkannte ich hinter mir ihren roten Mercedes.