Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Kundig, humorvoll und packend erzählt. Die Aufklärung von Mordfällen gehört eigentlich nicht in Hella Ohlsens Aufgabenbereich. Doch als ein Elefant in der hessischen Kurstadt Bad Schwalbach aus einem Wanderzirkus ausbricht und einen Menschen tötet, fühlt sich die Landestierschutzbeauftragte verpflichtet, der Kriminalpolizei bei ihren Ermittlungen zu helfen. Zusammen mit Hauptkommissar Bernd Lohmann und der Journalistin Friederike Roth kommt sie dabei behördlichem Klüngel und militanten Tierrechtlern auf die Spur ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 349

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Petra Spielberg studierte Kommunikationswissenschaften, romanische Sprachwissenschaften und Politikwissenschaften in Münster, Westfalen. Nach dem Studium schlug sie eine journalistische Laufbahn ein und arbeitete unter anderem als freie Korrespondentin für gesundheits- und wirtschaftspolitische Fachverlage in Brüssel. »Tödlicher Taunus« ist ihr erster Roman. Sie lebt in der Nähe von Wiesbaden.

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

© 2022 Emons Verlag GmbH

Alle Rechte vorbehalten

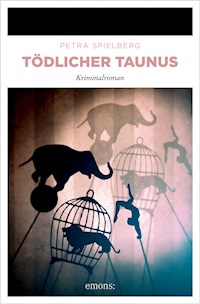

Umschlagmotiv: David Paire/Arcangel.com

Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer

Umsetzung: Tobias Doetsch

Lektorat: Christiane Geldmacher, Textsyndikat.de, Bremberg

E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-96041-928-0

Originalausgabe

Die Entstehung dieses Romans wurde vom Stipendienprogramm »Neustart Kultur« der VG Wort – initiiert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien – gefördert.

Unser Newsletter informiert Sie

regelmäßig über Neues von emons:

Kostenlos bestellen unter

www.emons-verlag.de

Für meine Eltern

Eine gute Tat an einem Tier ist so gut, als ob einem Menschen Gutes getan wurde. Dagegen ist eine grausame Tat gegenüber einem Tier so schlimm, als ob man gegenüber einem Menschen grausam wäre.

Muslim und Bukhari, Mishkat al-Masabih; Buch 6, Kap. 7, 8:178

Ein sehr armer Mann, der Gerüchte über den Reichtum und die Großzügigkeit vom weisen Mann Ivonya-Ngia (der die Armen füttert) hörte, unternahm eine lange Reise, um das Geheimnis des Reichwerdens zu entdecken. Als seine Reise endete, fand er sich in Ivonya-Ngias fürstlichem Haus wieder, umgeben von grünen Weiden, unzähligen Rindern und Schafen.

In seiner Großzügigkeit bot Ivonya-Ngia dem armen Mann hundert Schafe an. Doch der arme Mann lehnte ab. Als Ivonya-Ngia ihm daraufhin hundert Kühe anbot, lehnte der arme Mann wieder ab. Er sagte: »Ich bin nicht gekommen, um Nächstenliebe zu empfangen, ich bin gekommen, um das Geheimnis deines Erfolgs zu ergründen.«

Ivonya-Ngia dachte eine Weile nach. Dann reichte er dem armen Mann ein Fläschchen mit Salbe und sagte: »Verreibe die Salbe auf den spitzen Zähnen im Oberkiefer deiner Frau, warte, bis die Zähne gewachsen sind, und verkaufe sie dann.«

Der arme Mann kehrte nach Hause zurück und versprach seiner Frau, dass sie sehr reich werden würden, wenn sie die seltsamen Anweisungen des weisen Mannes befolgten. Nach ein paar Wochen wuchsen die Zähne der Frau und wurden zu elfenbeinfarbenen Stoßzähnen von der Länge eines Männerarms. Der Mann überredete seine Frau, sich die Zähne von ihm ziehen zu lassen, und verkaufte sie auf dem Markt für eine Ziegenherde.

Begeistert von dem Erfolg, rieb der Mann die Salbe erneut auf die Zähne seiner Frau, und wieder wuchsen sie zu Stoßzähnen. Doch diesmal ließ die Frau ihren Mann die Zähne nicht ziehen. Nach ein paar Wochen wurde ihr Körper immer größer und schwerer, ihre Haut verdickte sich und wurde grau, und ihre Ohren und ihre Nase wuchsen. Als die Hütte für sie zu klein wurde, durchbrach sie die Tür, rannte in den Wald und ließ ihr menschliches Leben zurück.

Im Wald gebar sie einen Sohn, den ersten in der Linie der Elefanten. Weitere Kinder folgten. Und alle sahen sie aus wie Elefanten. Von Zeit zu Zeit besuchte ihr Mann sie im Wald, doch er konnte sie nicht überreden, wieder zu ihm nach Hause zu kommen.

So sind die Elefanten entstanden, und deshalb sind sie auch so intelligent wie der Mensch.

Mythos der Kamba, Volksgruppe in Kenia

Prolog

An einem sonnigen Sonntagmorgen im Oktober

Sein keuchender Atem durchschnitt die morgendliche Stille. Er rannte noch einige Meter, bis ihn die schmerzhaften Seitenstiche dazu zwangen anzuhalten. Mit den Händen stützte er sich auf den Knien ab, drückte die Arme durch und spannte die Bauchmuskulatur an. Schweiß tropfte von seiner Stirn auf die helle grasbefleckte Erde vor seinen Füßen.

Er hatte es mit dem Tempo übertrieben. Nachdem er sein Training die letzten drei Wochen wegen einer Achillessehnenreizung an der linken Ferse hatte aussetzen müssen, wollte er den Rückstand nun so schnell wie möglich aufholen. Denn in wenigen Wochen fand der große Frankfurt-Marathon statt, und er hatte sich vorgenommen, dort seine bisherige Bestzeit von vier Stunden und zweiunddreißig Minuten zu unterbieten.

Langsam richtete er sich wieder auf, atmete tief ein und führte dabei die Arme hinter den Kopf. Anschließend ließ er den Oberkörper nach vorn fallen und stieß mit einem lauten Zischen die verbrauchte Atemluft zwischen seinen Zähnen hindurch. Es half. Nach und nach wurde das unangenehme Ziehen unter seinem rechten Rippenbogen schwächer.

Er wiederholte die Übung mehrere Male, bevor er sich schließlich wieder aufrichtete. Erleichtert, die Seitenstiche erfolgreich unterdrückt zu haben, sog er die frische Morgenluft ein.

Der Frühnebel hatte sich verzogen, und der Tag versprach ungewöhnlich warm zu werden. Es schien, als weigerte sich der Sommer, in diesem Jahr den Staffelstab an den Herbst zu übergeben. Nur das zaghaft beginnende Farbenspiel des Laubs ließ erahnen, dass die goldene Jahreszeit vor der Tür stand.

Dabei war es gar nicht lange her, dass über den Feldern der schwere süßliche Duft reifer Erdbeeren gehangen hatte. Jene Wochen liebte er besonders, wenn die Erntehelfer in ihren bunten Jacken und Shirts zwischen den saftigen roten Früchten mit ihren dunkelgrünen Kelchblättern hockten und pointillistische Farbkleckse in die Landschaft zauberten.

Doch die Erdbeerpflücker waren längst verschwunden, ebenso wie der dicke Bewässerungsschlauch, der sich während der Sommermonate entlang der Felder schlängelte, um die süßen Früchte mit dem notwendigen Nass zu versorgen.

Nachdem er nochmals tief Luft geholt hatte, lockerte er seine Beinmuskulatur und fiel wieder in einen gemächlichen Trab. Dabei scheuchte er einen Feldhasen in der Wiese auf, auf der Spinnweben hauchzarte Geflechte zwischen den Gräsern bildeten.

Er umrundete den großen Rübenacker, auf dem sich die Blattrosetten zu einem grünen Teppich verdichteten. Wenn in Kürze die Ernte der nahrhaften Hackfrüchte stattfände, würde er diese Strecke nicht mehr laufen können, da die Erntemaschinen die Wege unpassierbar machten.

Am Ende des Feldes führte ihn sein Lauf unter Kirschbäumen hindurch zunächst auf eine kleine Anhöhe. Oben angekommen, bog er nach links ab, um parallel zu den Bahngleisen wieder ins Tal zu gelangen. Hinter dem alten Bahnwärterhäuschen gabelte sich der Weg erneut. Er nahm wie üblich den rechten Feldweg.

Plötzlich blieb er wie angewurzelt stehen. Er glaubte, seinen Augen nicht zu trauen. Keine hundert Meter vor ihm stand ein ausgewachsener Elefant. Seine riesigen Ohren schwangen gemächlich vor und zurück, während sein langer Rüssel wie das Pendel einer Standuhr über die staubige Erde fegte.

Im ersten Augenblick konnte der Mann keinen klaren Gedanken fassen. Sein Magen zog sich wie zu einem klebrigen Harzklumpen zusammen. Er wischte sich mit dem Handrücken über die Augen, in der Hoffnung, dass er, einem Verirrten in der Wüste gleich, einem Trugbild aufsäße. Vergebens. Der Koloss hatte sich nicht vom Fleck gerührt und starrte ihn aus kleinen dunklen Augen an.

Hektisch sah sich der Mann nach einer Fluchtmöglichkeit um. Doch die offene Fläche, auf der er sich gerade befand, bestehend aus abgemähten Getreidefeldern, einer Pferdekoppel und von der Sommerhitze vertrockneten Wiesen, bot ihm wenig Schutz. Einzig das Gelände der verlassenen ehemaligen Ziegelei hinter der alten halb zerfallenen Mauer unweit des Maisfelds mit seinen wie ein Heer Soldaten ordentlich aufgereihten Stauden bot eine Rückzugsmöglichkeit. Bis dahin waren es allerdings knapp vierhundert Meter.

Es blieb ihm nichts anderes übrig. Er musste versuchen, dorthin zu gelangen. Als er sich wieder nach dem Elefanten umdrehte, sah er, wie dieser sich in Bewegung setzte. Panik stieg in ihm auf. Ohne nachzudenken, rannte er los in Richtung Ziegelei. Der Dickhäuter fasste das als Signal zum Angriff auf. Seine ohrenbetäubend laute Fanfare ließ die Luft vibrieren. Mit nach vorn geklappten Ohren beschleunigte der graue Riese seine Schritte, ein Zeichen dafür, dass er bis aufs Äußerste gereizt war.

Staub wirbelte von der trockenen Erde auf, als der aggressive Viertonner wie ein allradgetriebener Geländewagen über die Felder donnerte. Trotz seines guten Trainingszustands hatte der Mann keine Chance. Genau in dem Moment, als er versuchen wollte, die Mauer zu erklimmen, krachte der Dickhäuter mit voller Wucht in die verwitterten Ziegelsteine und zerquetschte ihn wie eine lästige Stubenfliege unter den scharfen Augen eines Rotmilans, der vor dem strahlend blauen Himmel auf der Suche nach Mäusen in eleganten Schwüngen über die Felder kreiste.

1

Zwei Tage zuvor

Das rot-weiß gestreifte Zirkuszelt mit seinen beiden spitzen Kuppeln, auf denen zwei leuchtend rote Fähnchen im Wind flatterten, stach Hella bereits aus einiger Entfernung ins Auge. Verlassen lag die Alte Bahnmeisterei zu ihrer Linken, als sie der Bundesstraße die letzten hundert Meter bis zur Abzweigung folgte. Wo früher die Bäderbahn zwischen der Weltkurstadt Wiesbaden und dem Frauenheilbad Langenschwalbach verkehrt und sich das gesellschaftliche Leben und der europäische Adel in das altehrwürdige hessische Heilbad ergossen hatten, stand jetzt nur noch ein rostiger Waggon, wie das vergessene Relikt einer historischen Epoche.

Sie setzte den Blinker und rumpelte mit ihrem schmutzig grauen Geländewagen, dessen Beifahrerraum mit Bonbonpapier übersät war und dessen Rückbank unter einer stark verfilzten Wolldecke verschwand, über die stillgelegten Gleise. Der Festplatz des Kurstädtchens, der sich unmittelbar neben der Abbiegung befand, duckte sich tief in den Schatten eines Taunusausläufers. Vor dem Zirkuszelt erblickte Hella eine größere Menschentraube.

»Ach du Scheiße, Demonstranten, die haben mir gerade noch gefehlt«, fluchte sie leise, während sie ihren Wagen auf den nahe gelegenen Parkplatz eines Discounters lenkte und sich in eine der letzten freien Parklücken quetschte.

Der Aufruhr gegen die unliebsamen Gäste würde ihr das bevorstehende Gespräch nicht gerade leichter machen. Nur mit äußerstem Missmut hatte der Direktor vom Zirkus Carina, mit dem sie heute früh telefoniert hatte, zur Kenntnis genommen, dass sie sich aufgrund einer Anzeige die Haltungsbedingungen seiner Tiere näher anschauen musste. Als hessische Landestierschutzbeauftragte war es nun mal ihr Job, dafür zu sorgen, dass Tierhalter Gesetze und Regelungen zum Tierwohl befolgten. Und sollte der Zirkus seine Elefantenkuh Leila, mit der er durch die Lande tingelte, wie vom Aktionsbündnis Tierrechte Hessen angemahnt, als Einzeltier halten, verstieß dies eindeutig gegen die tierschutzrechtlichen Vorschriften. Elefanten waren Herdentiere und nicht für das Alleinsein geschaffen. Daher musste sie einschreiten, ob es dem Zirkusdirektor passte oder nicht.

Hella vermutete, dass es sich bei dem Grüppchen vor dem Zirkuszelt um Mitglieder ebenjenes Aktionsbündnisses handelte, die gekommen waren, um ihrem Protest Nachdruck zu verleihen. Sie wusste, dass die militanten Tierrechtsvertreter es am liebsten sähen, wenn sie kurzen Prozess mit dem Zirkus machte und die Elefantendame gleich mitnähme, um sie in einen Tierpark oder eine Auffangstation für Wildtiere zu überführen. Doch so leicht ließen sich die Dinge auf behördlicher Ebene nicht regeln, und Hella hatte nicht die geringste Lust, sich vor den Aktivisten deswegen rechtfertigen zu müssen.

Sie stieg aus und lief unter einem von zarten Schleierwolken bedeckten Himmel ein Stück zurück zur Abzweigung. Seit Wochen hatte es nicht mehr geregnet, und die Natur lechzte nur so nach Wasser. Hella hoffte inständig, dass die durchscheinenden Wolkengebilde den ersehnten Wetterwechsel brächten.

Augen zu und durch, sagte sie sich, bevor sie die Straßenseite wechselte und zügigen Schrittes über den Festplatz marschierte, ohne nach rechts und links zu schauen und auf die Kommentare der Demonstranten zu achten.

Ein Gutes hat das Ganze ja, dachte sie, als sie das Zirkuszelt erreichte: Wenn sie hier nachher fertig wäre, könnte sie schnell noch in den Discounter springen, um ein paar Lebensmittel zu kaufen. In ihrem Kühlschrank herrschte, abgesehen von einer einsamen Scheibe Käse, deren Ecken sich bereits wellten, mal wieder gähnende Leere. Sie hatte deshalb wie so oft mit leerem Magen das Haus verlassen und merkte, wie die empfindlichen Schleimhäute ihres Verdauungstrakts gegen die starke Dosis Koffein, die sie ihnen zugemutet hatte, mit einem schmerzhaften Ziehen rebellierten. Sich nach Feierabend durch einen vollen Supermarkt zu schieben und eine gefühlte Ewigkeit zwischen Rentnern, Hausfrauen, genervten Müttern und gestressten Berufstätigen an der Kasse anzustehen, gehörte nicht gerade zu ihren Lieblingsbeschäftigungen. Sie schob die notwendigen Einkäufe immer bis zur äußersten Schmerzgrenze vor sich her und hielt sich in der Zwischenzeit mit Pizza, Pasta und Gerichten vom Thailänder um die Ecke über Wasser. Sie wartete auf den Tag, an dem ihr Körper ihr ihre ungesunde Lebensweise mit Übergewicht, Bluthochdruck oder Diabetes heimzahlen würde. Auch in dieser Woche hatte sie ihr Soll an Fast Food längst übererfüllt und nahm sich vor, dass heute Abend nur ein gesunder Salat oder frisches Gemüse auf den Tisch käme.

Mit diesem Entschluss betrat Hella die große Halle neben dem Zirkuszelt, in der sie bereits alles andere als sehnsüchtig erwartet wurde. Wie zur Ankündigung ihres ungebetenen Besuchs hörte sie die Elefantenkuh laut trompeten.

***

»Himmelherrgott noch mal, was war das denn?« Hella setzte sich schwer atmend auf und brauchte einen Moment, um sich zu orientieren. Kein Zweifel. Sie befand sich in ihrem Bett, und es musste früher Morgen sein. Die ersten Strahlen der Morgendämmerung schlüpften durch den nur halb geschlossenen Rollladen und warfen ein Streifenmuster auf die gegenüberliegende Wand. Irgendwo in der Ferne krähte ein Hahn dem jungen Tag seine Begrüßung entgegen.

Mit beiden Händen fuhr sich Hella durch ihr kupferrotes kinnlanges Haar, das schweißnass an ihrem Schädel klebte. Sie tastete auf ihrem Nachtschränkchen nach der Fernbedienung des weißen Deckenventilators und genoss den kühlen Windhauch, mit dem die rotierenden Flügel die Schwüle in ihrem Schlafzimmer vertrieben.

Sie musste schlecht geträumt haben. Im Traum war es ihr so vorgekommen, als schliche ein Mann an ihrem Bett entlang und drückte ihr mit einem Kissen die Luft ab, während sie wie gelähmt daläge und sich nicht wehren könnte.

Unsicher sah sie sich um. Doch nichts deutete darauf hin, dass ein Fremder ihr Haus betreten hatte. Die Türen ihres Schlafzimmerschranks waren verschlossen. Ihre Jeans und das schwarze T-Shirt, die sie vor dem Zubettgehen auf dem maisgelben Sessel in der hinteren Zimmerecke abgelegt hatte, lagen exakt so da wie am Vorabend. Selbst ihre Geldbörse, die sie aus leichtsinniger Gewohnheit immer auf die Wäschekommode legte, war unberührt.

Vorsichtig bewegte sie unter der Bettdecke ihre Zehen. Mit ihrer Körperwahrnehmung schien ebenfalls alles in Ordnung zu sein, auch wenn das seltsame Erlebnis weiterhin wie Wolkenfetzen durch ihr Bewusstsein trieb.

Sie überlegte, ob der Alptraum mit ihrem Auftritt beim Zirkus vor zwei Tagen zusammenhängen konnte. Wie erwartet war sie mit dem Zirkusdirektor und dem Betreuer der Elefantenkuh heftig aneinandergeraten, weil die beiden nicht einsehen wollten, dass es so nicht weitergehen konnte, wenn sie sich nicht an die tierschutzrechtlichen Auflagen hielten. Der Direktor hatte gewütet und ihr gedroht, dass er sie dafür verantwortlich machen werde, wenn der Zirkus pleitegehe, solle sie es wagen, den Elefanten beschlagnahmen zu lassen.

»Tun Sie, was Sie nicht lassen können, ich mache nur meinen Job«, hatte sie freundlich lächelnd erwidert und war einfach gegangen.

Zum Glück hatten die Tierrechtsaktivisten in der Zwischenzeit das Feld geräumt, sodass ihr wenigstens mit denen weitere Diskussionen erspart geblieben waren.

Mit einem Stoßseufzer schlug sie die Bettdecke zurück und tappte, barfuß und nur mit einem Slip und einem Trägerhemdchen bekleidet, in die Küche. Die Digitalanzeige am Backofen zeigte sechs Uhr vierundzwanzig. Beim Anblick des leeren Pizzakartons auf dem Küchentisch regte sich ihr schlechtes Gewissen. Sie hatte gestern Abend ihre guten Vorsätze kurzerhand über Bord geworfen und sich auf die Schnelle doch wieder nur eine Pizza warm gemacht. Seufzend verfrachtete sie den Karton in den großen silbernen Mülleimer und ließ Wasser ins Rotweinglas in der Spüle laufen, um die eingetrockneten Reste einzuweichen.

Im Haus war es mucksmäuschenstill. Hella öffnete den Kühlschrank, um sich ein Glas Milch einzuschenken. Exakt in der Sekunde ging ihr auf, dass tatsächlich irgendetwas faul war.

Jagger!

Wo war Jagger?

Ihr spekulatiusbrauner Terrier erschien für gewöhnlich wie ein geölter Blitz auf der Türschwelle, sobald sie den Kühlschrank öffnete, in der Hoffnung, ein Stück Wurst oder Käse zu ergattern.

Nicht so diesmal.

Ein flaues Gefühl machte sich in ihrem Magen breit.

»Jagger?« Mit dem halb vollen Milchglas in der Hand rannte Hella ins Wohnzimmer. Jaggers Hundebettchen war verwaist. »Jagger!«, rief sie erneut, während eine unterschwellige Unruhe von ihr Besitz ergriff. Hektisch sah sie sich um. Doch der Rüde war wie vom Erdboden verschluckt.

Sie schoss zur Terrassentür und inspizierte die Fenster im Erdgeschoss. Sie waren allesamt verschlossen und zeugten ebenfalls von keinem Einbruch.

»Verdammt, Jagger, wo bist du?«, murmelte Hella. Ihr Herz klopfte wie wild. Nur ruhig Blut, ermahnte sie sich. Denk nach, wo er sein könnte. Ein ausgewachsener Hund löst sich schließlich nicht einfach so in Luft auf.

Plötzlich fiel ihr die Hundeklappe im Waschkeller ein, die Jagger tagsüber direkten Zugang zum Garten gewährte. Hatte womöglich die Zeitschaltuhr wieder versagt, sodass die Klappe über Nacht offen geblieben und Jagger unbemerkt nach draußen gelaufen war?

Vielleicht war das dann doch kein Traum gewesen, und sie hatte im Halbschlaf mitbekommen, wie Jagger versuchte, einen Fremden im Garten zu stellen (hatte sie nicht auch gemeint, im Traum einen Hund bellen zu hören?), während ihr die Angst unterbewusst die Luft abschnürte.

In Windeseile flitzte Hella die Kellertreppe hinunter, um nachzuschauen. Ihre nackten Fußsohlen erzeugten ein klatschendes Geräusch auf den steinernen Stufen.

Und tatsächlich. Die Klappe war offen.

Da sie nicht wusste, wo sie den Schlüssel für die Kellertür hingetan hatte, in die die Klappe eingelassen war, ließ sie sich auf die Knie sinken, steckte ihren Kopf durch die Klappenöffnung und rief wie aus Leibeskräften nach ihrem Hund.

»Jagger!«

Wenige Augenblicke später löste sich ein Schatten aus der Hecke am hintersten Ende des Gartens und lief in zügigem Tempo auf sie zu.

Es war Jagger.

Hella fiel ein Stein vom Herzen. »Da bist du ja, du Räuber! Du hast mir einen Mordsschrecken eingejagt, weißt du das?«, sagte sie, als der Terrier hechelnd vor ihr stand.

Sie ließ ihn herein, horchte aber noch eine Weile in den Garten, ob sie irgendein verdächtiges Geräusch ausmachen konnte. Erst nachdem sie sich halbwegs sicher war, dass sich offensichtlich niemand auf dem Grundstück herumtrieb, kam sie wieder auf die Füße und wischte sich den Staub von den Händen und Knien. Sorgsam schloss sie die Hundeklappe und ging mit Jagger zurück ins Erdgeschoss.

Ihre Knie zitterten noch immer leicht, als sie sich im Wohnzimmer auf die cremefarbene Couch plumpsen ließ. Die Kälte des Leders wickelte sich augenblicklich um ihre Oberschenkel und kroch am Rückgrat entlang hinauf bis zu ihren Armen. Sie schob eine der Zeitschriften, die vor dem Couchtisch auf dem Boden lagen, mit dem Fuß beiseite und vergrub ihre Zehen tief in den dichten Flor des Teppichs. »Schade, dass du nicht sprechen kannst. Mir wäre bedeutend wohler zumute, wenn ich wüsste, dass du nur eine Katze oder ein Eichhörnchen gejagt hast und keinen Einbrecher«, sagte sie und kraulte gedankenverloren das Fell hinter Jaggers Ohren, die wie ordentlich gefaltete Dreiecke an seiner Stirn lagen. Die Berührung tat ihr gut.

Vom nahe gelegenen Kirchturm drang Vogelgeschrei durch das gekippte Wohnzimmerfenster. Unter dem spitzen Kirchdach hatte bereits das dritte Jahr in Folge ein junges Turmfalkenpärchen sein Nest gebaut. Mitte Mai waren die Jungen geschlüpft. Inzwischen waren sie längst flügge und flatterten in regelmäßigen Abständen unter aufgeregten Rufen um ihren Nistplatz herum.

Nach einer Weile stand Hella auf, um den Rollladen hochzuziehen. Augenblicklich flutete der Tag den Raum und vertrieb die Schatten der Nacht. »Komm, lass uns Gassi gehen«, sagte sie zu Jagger. »Ich brauche frische Luft.« Der Rüde beantwortete ihren Vorschlag mit einem wilden Schwanzwedeln.

Gerade als sie sich ihr Lieblings-T-Shirt mit der Aufschrift »Und zack, wieder unbeliebt gemacht« überstreifen wollte, klingelte ihr Diensthandy. Sie schaute aufs Display. Die Rufnummer war unterdrückt. Hella mutmaßte, dass der Anruf von einer der Polizeidienststellen aus der Umgebung käme. Ihr fiel jedenfalls sonst niemand ein, der es wagen würde, sie um diese frühe Uhrzeit an einem Sonntagmorgen anzurufen.

»Na großartig, der Tag fängt ja wieder richtig gut an«, stöhnte sie und tippte schicksalergeben auf das Symbol mit der grünen Hörertaste.

***

Beim Anblick des Notarzt- und des Leichenwagens sowie der zwei Polizeiautos, die vor dem Eingang der ehemaligen Ziegelei standen, flackerten ungute Erinnerungen in Hella auf: ein kleines Mädchen, das sich ohne Vorwarnung von der Hand losreißt, die sie hält, und auf die Straße rennt, ein weißes Auto, das sich in hohem Tempo nähert, ein schriller Schrei in der absurden Hoffnung, das Unvermeidliche noch verhindern zu können, ein dumpfer Knall und dann – als hätte die Welt für einen Augenblick den Atem angehalten – Totenstille.

Hella kniff kurz die Augen zusammen, um die Bilder in die entlegensten Winkel ihres Gehirns zurückzudrängen, bevor sie sich hinter die Fahrzeuge im Schatten des alten Gemäuers einreihte. Bevor sie ausstieg, ließ sie alle Fenster herunter, um für Jagger, der im Heck saß, frische Luft ins Wageninnere zu lassen.

Die Szenerie mutete beinahe gespenstisch an, wie die Dreharbeiten zu einem Kriminalfilm. Hella kam es vor, als hinge das entsetzliche Geschehen, das zu so früher Stunde den morgendlichen Frieden zerstört hatte, noch wie ein Grauschleier über der Landschaft. Der Tatort war weiträumig abgesperrt, überall liefen Polizeibeamte herum, teils in Uniform, teils in Zivil, teils in den typischen weißen Schutzanzügen der Spurensicherung. Die Konzentration und Stille, mit der das Ermittlerteam seiner Arbeit nachging, verstärkten den unwirklichen Eindruck, der im krassen Widerspruch zur spätsommerlichen Idylle des Schauplatzes stand.

Am strahlend blauen Oktoberhimmel waren nur einige Schönwetterwolken zu sehen. Der ersehnte Regen ließ noch immer auf sich warten.

Die überreifen, zum Teil wurmstichigen Äpfel, die als Fallobst auf der Erde verstreut lagen, erfüllten die Luft mit ihrem intensiven Geruch, für einige Menschen der Inbegriff von Zerfall, für Hella das Synonym für eine unbeschwerte Kindheit, jedenfalls bis zu ihrem vierzehnten Lebensjahr, an dem das unheilvolle Ereignis, bei dem ihre kleine Schwester zu Tode gekommen war, sich wie ein Schatten über ihr Leben und das ihrer Eltern gelegt hatte. Bis zu dem Zeitpunkt aber hatte die alljährliche Apfelernte, bei der sie und Carla ihren Eltern im heimischen Streuobstgarten zur Hand gegangen waren, gleichsam den Schlussakkord eines schier endlos erscheinenden Sommers gebildet. Während ihr Vater auf der alten Holzleiter gestanden und die Früchte von den Zweigen geklaubt hatte, hatte Hellas und Carlas Aufgabe darin bestanden, die heruntergefallenen Äpfel einzusammeln, damit sie später zu Most verarbeitet werden konnten. Dabei hatten die beiden Mädchen sorgfältig darauf achten müssen, nur ja kein angefaultes Exemplar aufzulesen, da dies den Geschmack des Mostes verderben konnte. Zur Belohnung hatten die Schwestern jedes Mal, sobald der Vater mit dem Abzapfen begonnen hatte, ein Glas des noch süßlichen Getränks erhalten, das so herrlich auf der Zunge prickelte. Es war viel gelacht worden in dieser Zeit, und Hella war sich so sicher gewesen, wie es nur Kinder sein können, dass dieses sorglose Leben ewig andauern würde.

An einem abgeernteten Getreidefeld auf halbem Wege zum Unglücksort kam ihr ein Polizist entgegen. Hella zeigte ihm ihren Dienstausweis und stellte sich kurz vor.

»Warten Sie einen Moment. Kriminalhauptkommissar Lohmann kommt gleich zu Ihnen«, sagte der Beamte und zeigte Richtung Ziegelei. »Er befragt gerade einen Zeugen.«

Hella nickte und blickte zu dem Ermittler, der mit einem älteren Herrn sprach, dessen Gesicht weiß wie ein Laken war. Ein dunkelbrauner Labrador lag hechelnd zu den Füßen der beiden Männer. Der Zeuge schüttelte immer wieder fassungslos den Kopf, als könnte er das, was sich an diesem Morgen unerwartet in sein Gedächtnis gebrannt hatte, wieder vergessen machen. Der Kriminalbeamte legte ihm mitfühlend eine Hand auf den Arm.

Hella entfernte sich einige Schritte, um sich ein wenig umzuschauen. In etwa fünfzig Metern Entfernung entdeckte sie ein ausgebreitetes weißes Laken, unter dem sich die Konturen des Toten abzeichneten. Am Fuße der Mauer bezeugten mehrere große dunkelrote Flecken getrockneten Bluts, mit welcher Leidenschaft das Grauen den Pinsel geführt hatte. Die Ziegelsteine, die durch die Wucht des Aufpralls mit dem Elefanten aus der Mauer gesprengt worden waren, lagen wie überdimensionale rechteckige Schrotkörner rund um die Unglücksstelle verstreut.

Hella lief ein kalter Schauer über den Rücken. Was für eine Tragödie! Sie mochte sich nicht ausmalen, wie entsetzlich es für den Mann gewesen sein musste, als er erkannte, wie ausweglos seine Situation gewesen war. Sie konnte den rostigen Geschmack von Blut förmlich auf ihrer Zunge schmecken. Schnell kramte sie in ihrer Hosentasche nach ihren geliebten Pfefferminzpastillen, von denen sie täglich mindestens eine Handvoll lutschte.

»Frau Dr. Ohlsen?« Kriminalhauptkommissar Bernd Lohmann trat zu Hella und schüttelte ihr die Hand. Sein Blick wanderte zu ihrer bedruckten Oberweite und schnell wieder zurück auf Augenhöhe, begleitet von einem verräterischen Zucken um seine Mundwinkel. »Danke, dass Sie gekommen sind. Im Veterinäramt ist an einem Sonntag natürlich niemand zu erreichen. Mir wurde aber gesagt, Sie könnten uns auch weiterhelfen.«

Hella schob das Bonbon mit der Zunge in ihre rechte Wange und nickte. »Ja, natürlich, sehr gerne. Hat er den toten Jogger gefunden?«, fragte sie und blickte unauffällig zu dem älteren Herrn, der noch immer wie benommen vor sich hin starrte und sich nicht vom Fleck rührte.

Lohmann nickte. »Den Anblick wird er sicherlich so schnell nicht vergessen. Ein Notfallseelsorger kümmert sich gleich um ihn.«

»Was genau ist denn passiert? Ihr Kollege hatte mir am Telefon nur mitgeteilt, dass es ein Unglück mit dem Zirkuselefanten gegeben hat.«

»Ja, aus bislang unerfindlichen Gründen ist der Elefant heute früh aus dem Zirkusgelände ausgebrochen und allein bis zur Ziegelei gelaufen. Dabei muss ihm der Jogger begegnet sein. Was dann passiert ist und warum der Elefant den Mann überhaupt angegriffen hat, wissen wir nicht. Es gibt leider keine Augenzeugen. Der Besitzer des Labradors kam erst vor einer knappen Stunde hier vorbei. Da war der junge Mann bereits tot.«

»Wo ist der Elefant jetzt?«

»Sein Betreuer hat ihn vorhin abgeholt. Er behauptet, Tierschützer hätten den Elefanten heimlich aus dem Gehege gelassen.«

Hella runzelte skeptisch die Stirn. »Kann sein, muss aber nicht unbedingt stimmen«, sagte sie.

Lohmann sah sie interessiert an. »Warum?«

»Ich war vorgestern bei dem Zirkus und habe mir ein Bild vom Zustand der Elefantenkuh und von ihren Haltungsbedingungen gemacht.«

»Gehört das zu Ihren Routineaufgaben?« Der Beamte zückte aus der Innentasche seiner Uniformjacke ein ledergebundenes Notizbuch und einen Kugelschreiber.

»Nein, aber mir lag eine Beschwerde des Aktionsbündnisses Tierrechte Hessen vor, dass das Elefantenweibchen als Einzeltier gehalten wird, was tierschutzrechtlich verboten ist. Deswegen bin ich dem nachgegangen.«

»Verstehe. Aber weshalb glauben Sie, dass der Elefantenausbilder die Unwahrheit sagt?«

»Ich habe nicht gesagt, dass er lügt«, korrigierte Hella ihn. »Ich habe lediglich gesagt, dass es auch anders gewesen sein könnte.«

Lohmanns Neugier war endgültig geweckt. Gespannt blickte er von seinen Notizen auf. »Was wollen Sie damit andeuten?«

»Elefanten sind sehr intelligente Tiere. Sie besitzen sogar ein Ichbewusstsein und sind in der Lage, sich selbst im Spiegel zu erkennen. Ich würde daher nicht ausschließen, dass die Elefantenkuh gewusst hat, wie sie aus dem Gehege kommen kann, wenn der Strom für den Zaun abgestellt ist. Und ganz abgesehen davon halte ich einen derart einfachen Elektrozaun, wie ihn der Zirkus benutzt, selbst wenn er aktiviert ist, für völlig unzureichend, um einen ausgewachsenen Elefanten, der es darauf anlegt, am Ausbruch zu hindern.« Hella schirmte mit der linken Hand ihre Augen gegen die aufsteigende Sonne ab. Mit der anderen angelte sie die Rolle mit den Pfefferminzpastillen aus ihrer Hosentasche und bot Lohmann eine an.

Er schüttelte den Kopf.

Inzwischen ging es auf zehn Uhr zu. Glockengeläut wehte zu ihnen herüber, als wollte es dem Toten sein letztes Geleit geben.

Lohmann wischte sich mit dem behaarten rechten Unterarm den Schweiß von der Stirn. Sein kurzes dunkles Haar mit den markanten Geheimratsecken war nass geschwitzt.

Der Wettervorhersage zufolge sollte das Thermometer noch einmal bis knapp unter die Dreißig-Grad-Marke klettern.

Auch Hella setzte die hohe Luftfeuchtigkeit zu. Außerdem machte sie sich Sorgen um Jagger, der den schwülwarmen Temperaturen im Auto trotz der geöffneten Wagenfenster ausgeliefert war. »Ist es in Ordnung, wenn wir kurz unterbrechen, damit ich meinen Hund aus dem Wagen holen kann?«, fragte sie Lohmann.

Der Beamte nickte.

Hella lief zu ihrem Geländewagen und ließ Jagger heraus. Der Rüde sprang freudig an ihr hoch, ließ sich danach aber anstandslos an die Leine nehmen. Hella fischte noch einen Napf und eine Flasche Wasser aus dem Kofferraum und führte ihren Gefährten zu einem schattigen Kirschbaum. Zwei Krähen, die sich in der Baumkrone niedergelassen hatten, flogen unter krächzendem Protest auf, als die beiden sich näherten.

Hella füllte den Napf halb voll. Jagger ließ sich nicht lange bitten und schlabberte geräuschvoll drauflos, bis kein Tropfen Wasser mehr den Boden bedeckte. Hella füllte den Napf ein zweites Mal, bevor sie die Flasche zurück zum Auto brachte. Dabei beobachtete sie, wie Lohmann seine rechte Schuhsohle eingehend betrachtete. Sein Blick sprach Bände. Er war in die stinkenden Hinterlassenschaften eines Vierbeiners getreten, die wie Tretminen in der Landschaft verteilt lagen. Hella hörte, wie er leise vor sich hin fluchte, und konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen, auch wenn sie sich selbst oft genug über die Nachlässigkeit der Hundebesitzer ärgerte, die die Haufen ihrer vierbeinigen Gefährten achtlos auf den Wegen liegen ließen.

Nachdem der Beamte seine Schuhsohle auf einem der vertrockneten Grasstreifen notdürftig gesäubert hatte, kam er zu den beiden herüber und nahm die Unterhaltung wieder auf. »Ich habe gerade mit einem Kollegen gesprochen. Die Leiche ist inzwischen in die Rechtsmedizin gebracht worden, um dort näher untersucht zu werden.«

»Wie ist er denn zu Tode gekommen?« Hella wischte sich ihre feuchten Finger an den Jeans ab.

Lohmann verzog das Gesicht. »Ich habe in meiner Laufbahn schon einiges gesehen. Aber darunter war bislang kein Opfer, das auf so grauenvolle Weise sein Leben verloren hat.«

Hella sah ihn schweigend an und wartete ab, dass er fortfuhr.

»Der Elefant hat den jungen Mann zunächst mit einem Stoßzahn durchbohrt und ihn danach regelrecht zertrampelt. Allerdings frage ich mich, wieso der Dickhäuter so ausgerastet ist, wo er doch in der Obhut von Menschen groß geworden ist.«

»So einfach ist es leider nicht. Zum einen lässt sich ein Wildtier nie wirklich zähmen«, erwiderte Hella, der angesichts der Todesumstände des Mannes ein erneuter Schauer des Entsetzens über den Rücken lief. »Zum anderen ist Leila – so heißt die Elefantenkuh übrigens – ein Wildfang. Das heißt, sie hat die ersten Monate ihres Lebens in einer Elefantenherde in freier Wildbahn in Südafrika gelebt und ist nach der gewaltsamen Trennung von ihrer Mutter und ihren Artgenossen in einer Aufzuchtstation für Elefanten gelandet. Im Alter von zwei Jahren hat sie ein Tierhändler dann an den Zirkus verkauft. Für ein Jungtier ist so etwas sehr traumatisierend. Wenn dann noch schlechte Haltungsbedingungen hinzukommen, ist nicht auszuschließen, dass ein Elefant aggressiv wird, erst recht, wenn er spürt, dass jemand Angst vor ihm hat.«

Hella machte sich große Sorgen. Leila war eine tickende Zeitbombe. Dennoch hatte dieser kauzige Verhaltensbiologe Manfred Birkenfeld, den sie bei ihrer Inspektion im Zirkus angetroffen hatte und der vom Bad Schwalbacher Veterinäramt beauftragt worden war, ein Gutachten über Leila zu erstellen, behauptet, dass die Elefantendame keinerlei Verhaltensauffälligkeiten zeigte. Hella fand das sehr suspekt. Denn Leila wies ohne Zweifel schwere Anzeichen von psychischem Stress auf, wie sie für eine schlechte Haltung typisch sind. Solange ihr Betreuer in der Nähe war, verhielt sie sich zwar relativ unauffällig. Aber kaum dass sie allein gelassen wurde, fing sie an, stereotyp mit dem Kopf und dem Körper hin und her zu schaukeln, das Gewicht immer von einem Vorderbein auf das andere verlagernd, und im Freigehege Achten zu laufen, ein typisches Anzeichen für Langeweile, fehlende Sozialpartner und eine langjährige Kettenhaltung.

»Jagger, pfui!« Hellas Arm schnellte nach vorn. Doch zu spät. Der Terrier hob bereits seinen Hinterlauf, nachdem er den rechten Schuh des Kriminalbeamten eingehend beschnüffelt hatte, und schon landeten einige Spritzer Urin auf Lohmanns Hosenbein.

Na bravo! So etwas konnte auch nur ihr passieren. Erschrocken hielt sich Hella eine Hand vor den Mund. Eine leichte Röte überzog ihre Wangen.

»Entschuldigen Sie, das ist mir jetzt echt peinlich!«

Lohmann schüttelte missbilligend den Kopf. »Wahrscheinlich hat er das noch nie gemacht, oder?«

»Ja … also, ich meine … nein«, stammelte Hella.

»Das nenne ich dann wohl einen Fauxpas mit Ansage.« Lohmann schaute mit gespielter Entrüstung an seinem Hosenbein herunter und fing plötzlich lauthals an zu lachen.

»Wie meinen Sie das?«, fragte Hella verdattert.

»Na, der Spruch auf Ihrem T-Shirt«, antwortete Lohmann mit einem vielsagenden Blick.

»Ach so, das.« Hella fiel erleichtert in sein Lachen ein. »Mich unbeliebt zu machen, ist tatsächlich eine Spezialität von mir.«

Lohmann setzte gerade zu einer weiteren Nachfrage an, als plötzlich gellende Schreie zu vernehmen waren. Eine junge Frau mit schulterlangen blonden Locken rannte quer über die Felder und schrie: »Wo ist er? Ich will zu ihm!« Eine korpulente Polizistin lief ihr entgegen, um sie daran zu hindern, unter dem rot-weißen Absperrband durchzutauchen. Wild um sich schlagend, versuchte die Frau, sich aus der Umklammerung der Beamtin zu befreien, die Mühe hatte, die völlig hysterische Frau im Zaum zu halten.

»Ich glaube, ich muss meiner Kollegin helfen. Das wird die Lebensgefährtin des Toten sein. Sie war über das Wochenende bei ihren Eltern im Taunus. Ich melde mich bei Ihnen, wenn ich weitere Informationen benötige.« Lohmann spurtete los.

Hella sah ihm nach. »Knackiger Hintern, was?«, raunte sie Jagger mit einem Augenzwinkern zu. Sie leinte den Rüden wieder an, der sie so treuherzig anschaute, als könnte er kein Wässerchen trüben, und machte sich mit ihm auf den Weg zu ihrem Auto.

2

Friederike war genervt. Die Nagelhaut ihres rechten Daumens konnte zwar nichts dafür, musste aber trotzdem als Blitzableiter herhalten und sah daher schon recht unansehnlich aus. Die große kreisrunde Wanduhr über der antiken Kommode zeigte Viertel nach elf an, und ihr Artikel über die zunehmende Ausbreitung von Waschbären, Füchsen und Wildschweinen in Städten und Dörfern sollte spätestens um zwölf fertig sein. Vor einer halben Stunde aber hatte ihre Stiefmutter Ruth angerufen und sich mal wieder in epischer Breite darüber ausgelassen, dass Don Terror, wie sie Friederikes Vater nannte, wenn sie sich über ihn ärgerte, kaum Zeit für sie habe.

Don Terror! Friederike würde sich nie an diesen lächerlichen Spitznamen gewöhnen. Ihr Vater war alles andere als ein Tyrann, während Ruth immer gleich eingeschnappt war, wenn sie nicht im Mittelpunkt stand.

»Dämliche Ziege«, giftete Friederike und streckte dem Telefon stellvertretend für ihre Stiefmutter die Zunge heraus, kaum dass sie den Hörer auf die Station geknallt hatte.

Manchmal bemitleidete Friederike ihren Vater dafür, an der Seite dieser Frau leben zu müssen. Wie hielt er dieses ewige Genörgel bloß aus? Andererseits war er nach dem Tod ihrer Mutter vor sieben Jahren aus freien Stücken eine neue Partnerschaft eingegangen und machte auf sie keinen allzu unglücklichen Eindruck. »Das Alleinleben ist auf Dauer nichts für mich, meine Liebe«, hatte er Friederike einmal erklärt. »Und außerdem hat Ruth auch ihre guten Seiten. Sei also bitte nicht so streng mit ihr.«

Ihrem Vater zuliebe bemühte Friederike sich daher, ihre Stiefmutter zu nehmen, wie sie war, auch wenn es ihr schwerfiel. Außerdem hasste sie es, wenn sie jemand bei der Arbeit unterbrach. Durch das Telefonat hatte sie völlig den Faden verloren und konnte nun wieder ganz von vorn anfangen, noch dazu, da das Thema ein gewisses Fingerspitzengefühl erforderte.

In einigen Regionen Hessens waren Waschbären inzwischen zu einer wahrhaften Plage geworden. Ganze Großfamilien der putzigen Räuber tummelten sich auf heimischen Dachböden oder fielen hemmungslos über gefüllte Mülltonnen her. Und immer häufiger pflügten Wildschweine großflächig Gärten, Wiesen und landwirtschaftliche Nutzflächen um. Die randalierenden Vierbeiner ließen das Herz der Grundstücksbesitzer verständlicherweise nicht gerade höherschlagen. Friederikes Mitleid kannte gleichwohl Grenzen. Denn viele Probleme waren hausgemacht. Ein nachlässig gesicherter Gartenzaun, hinter dem womöglich noch ein leckerer Komposthaufen wartete, stellte für eine Wildsau geradezu eine Einladung zum Hausfriedensbruch dar.

Noch schlimmer aber fand sie Zeitgenossen, die Wildtieren unter dem Deckmäntelchen der Tierliebe die Scheu nahmen, indem sie Waschbären, Füchse oder Wildschweine bewusst anfütterten. Denn wehe, eine irregeleitete Sau stattete einem Kinderspielplatz oder der Einkaufsmeile einen Besuch ab. Dann war das Geschrei groß, und die Polizei oder der zuständige Jagdpächter mussten mit Gefahr für Leib und Leben den Amoklauf des rasenden Schweins beenden.

Mit einem wütenden Ruck schob sie den Schreibtischstuhl zurück und ging zur Küche, um sich einen Milchkaffee zu machen. Aus dem Wohnzimmer erklang Schuberts Sinfonie Nummer 8, die Unvollendete.

»Alles klar, Schneewittchen?« Arne, ihr Lebensgefährte, lag mit einem Buch in den Händen auf der Couch. Seine langen Beine ragten über den Rand der Armlehne hinaus. »Oder hat dich die böse Stiefmutter wieder geärgert?«

»Wie kommst du darauf?« Friederike blieb im Türrahmen stehen.

»Du guckst, als wärst du gerade über einen Eimer Jauche gestolpert.« Arne blickte sie über den Rand seiner Lesebrille neckisch an.

Friederike lachte und warf ihre schwarzen Locken zurück. Ihrer besseren Hälfte entging wirklich nichts. »Gut kombiniert. Ruth hat mich mal wieder mit ihrer ewig gleichen Leier genervt. Ich brauche jetzt erst einmal einen starken Kaffee, um wieder klar denken zu können. Magst du auch einen?«

»Nein, danke.« Arne schüttelte den Kopf und vertiefte sich wieder in seine Lektüre.

Wenn Friederike eins wusste, dann, dass sie Arne liebte. Karma, Schicksal, Zufall, was immer es war, das sie zusammengeführt hatte, sie war unendlich dankbar dafür. Dabei könnten sie unterschiedlicher nicht sein. Arne, den stattlichen Hünen, in dessen Revier sie nicht nur zur Jagd ging, sondern mit dem sie seit fünf Jahren auch Tisch und Bett teilte, konnte nichts, aber auch gar nichts aus der Ruhe bringen. Er segelte mit einer stoischen Gelassenheit durchs Leben, die selbst Mahatma Gandhi vor Neid erblassen lassen würde. Friederike dagegen wurde bereits nervös, wenn sie las, während eine tickende Uhr ihr die Sekunden in den Gehörgang trommelte. Auch grelles Licht oder intensive Gerüche konnten ihr seelisches Gleichgewicht empfindlich ins Wanken bringen. Als Mimose mit dauerpostmenstrualem Syndrom hatte sie ein ehemaliger Freund einmal im Streit betitelt. Nun denn. Sollten andere sie für eine Prinzessin auf der Erbse halten. Im Zeitalter von Achtsamkeit hatte ihr hochsensibles Ego auch Vorteile. Das ständige Gefühl von Reizüberflutung machte Friederike zwar häufig schwer zu schaffen. Aber dank ihrer sensiblen Antennen hatte sie auch ein äußerst feines Gespür für den Gemütszustand ihrer Mitmenschen und eine ausgeprägte Menschenkenntnis. Dennoch war sie froh, nicht zu Zeiten Sigmund Freuds auf die Welt gekommen zu sein, während der Frauen wie sie noch als »hysterisch« galten und mit Elektroschocks oder ähnlich unschönen Behandlungsmethoden traktiert wurden, um sie von ihrem »Leiden« zu heilen.

Ihre selbst gewählte Therapie bestand dagegen darin, sich in die Natur zu flüchten, wenn ihr die lärmende und stinkende Welt mal wieder allzu sehr auf die Nerven ging. Bei einem ausgiebigen Spaziergang im Wald oder in der Einsamkeit der Nacht auf der Jagd, wenn nur das Flüstern der Bäume und die Laute des herannahenden Wildes an ihre Ohren drangen, war sie mit sich und ihrem empfindsamen Wesen im Einklang.

Friederike öffnete den Küchenschrank, holte eine weiße Porzellantasse heraus, stellte den Wasserkocher an und bedeckte den Boden der gläsernen Kaffeekanne mit frisch gemahlenem Kaffeepulver. Aus der French Press mochte sie ihren Kaffee am liebsten. Am besten noch mit einer großen Milchhaube, so jungfräulich wie frisch gefallener, pudertrockener Schnee, und als Krönung eine Prise Zimt und Zucker. Sie nahm sich einen Schokoladenkeks aus der bunten Dose auf der Anrichte. Als sie gerade genussvoll hineinbeißen wollte, stand Arne plötzlich hinter ihr.

»Es gäbe da etwas, das ich auch liebend gerne anknabbern würde«, flüsterte er ihr ins Ohr und schlang seine Arme um ihre Taille.

»Na, so was«, erwiderte sie lächelnd und schmiegte sich an ihn, »ist das etwa eine dezente Aufforderung, dass ich mich mit meinem Artikel beeilen soll?«

»So könnte man es sehen.«

»Tja, wenn das so ist, wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als mich zu sputen, bevor dir der Appetit wieder vergeht.«

Zärtlich strich Arne ihre dunklen Locken zur Seite und küsste ihren Hals.

Friederike durchlief ein wohliger Schauer. »Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.« Sie versetzte Arnes linker Hand, die langsam an ihrem Körper heruntergewandert war, einen sanften Klaps und entwand sich seiner Umarmung. Noch ein koketter Augenaufschlag aus ihren zweifarbigen Augen (eine Laune der Natur hatte ihr eine grüne und eine braune Iris beschert, als hätten ihre Gene sich bis zum Schluss nicht entscheiden können, welcher Farbe sie dauerhaft den Vorzug geben sollten), und sie war mitsamt Kaffeetasse und Keks wieder in ihrem Arbeitszimmer verschwunden.

Ein Blick auf den PC-Bildschirm verriet ihr, dass in der Zwischenzeit eine Mail ihres Chefredakteurs eingegangen war.

Bitte dringend um Rückruf! In den Morgenstunden ist ein Jogger im Rheingau-Taunus-Kreis von einem frei laufenden Zirkuselefanten getötet worden. Der Volontär bereitet für die morgige Ausgabe achtzig Zeilen vor. Könnten Sie für das Monatsmagazin eine längere Geschichte daraus machen?

Das Monatsmagazin war eine Beilage ihres Blattes mit ausführlichen Hintergrundberichten und Features zu ausgewählten Themen aus Politik, Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft und Sport. Friederike mochte diese Art von Journalismus lieber als das schnelle Tagesgeschäft, da sie ihr mehr Zeit für gründliche Recherchen ließ und eine faktenreichere Darstellung ermöglichte. Sie griff daher freudig zum Hörer und rief ihren Chef an.

3

»Schon so früh auf?« Hella war für gewöhnlich immer die Erste im Büro. Aber als sie an diesem Montagmorgen um sieben ihre Arbeitsräume betrat, saß ihr engster Mitarbeiter Tobias bereits an seinem Platz.

Das modernisierte Bürogebäude des Hessischen Umweltministeriums befand sich nur wenige Kilometer von Hellas Haus entfernt in der Nähe des Wiesbadener Hauptbahnhofs. Trotz der verglasten Vorderfronten musste Hella immer an drei hintereinander gestapelte Schuhkartons denken, wenn sie die Fassaden ihrer Dienststelle betrachtete, während sie an dem begrünten lichten Innenhof durchaus Gefallen fand, erst recht im Sommer, wenn sie sich hier zu einem kurzen Kaffeeplausch mit Kollegen traf.

Tobias fuhr sich mit beiden Händen über sein von der Topografie des Schlafmangels gezeichnetes Gesicht und gähnte. »’tschuldigung!«, nuschelte er. »Kai hat die halbe Nacht gebrüllt. Er zahnt, und da ich eh schon wach war, habe ich mir gedacht, dass ich genauso gut zeitig ins Büro fahren kann. Hier ist es wenigstens noch ruhig.« Er lächelte dünn.

Hella leinte Jagger ab und bedachte Tobias mit einem mitfühlenden Gesichtsausdruck. Er und seine Frau Elke waren vor Kurzem zum zweiten Mal Eltern geworden. Hella wusste, dass ihr Mitarbeiter seine Kinder abgöttisch liebte. Aber immer wenn sie mitbekam, welchen Spagat er machen musste, um Familie, Arbeit und das bisschen Freizeit, das ihm blieb, unter einen Hut zu bringen, war sie dankbar dafür, diese Last nicht auch noch schultern zu müssen.