9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

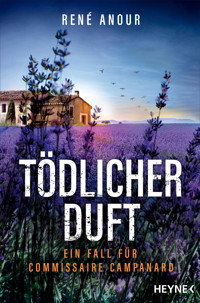

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Campanard ermittelt in der Provence

- Sprache: Deutsch

»Das Böse hat Einzug gehalten in den Mauern von Sénanque.«

Notre-Dame de Sénanque in der Provence: Seit fast 900 Jahren ruht die altehrwürdige Abtei inmitten leuchtender Lavendelfelder. Neuerdings macht hier ein Mönch von sich reden, der behauptet, der Teufel würde ihm die Zukunft zuflüstern. Als eine seiner Prophezeiungen eintritt, ein Mord an einem Klosterbruder, ist Commissaire Louis Campanard zur Stelle. Der Ermordete war für ihn nicht irgendwer: Vor Jahren stand Frère Bernard dem Ermittler in dessen dunkelster Stunde bei. Campanard schwört, denjenigen zu fassen, der diesen für ihn so wichtigen Menschen aus dem Leben gerissen hat. Doch die uralten Klostermauern geben ihr Geheimnis nicht freiwillig preis. Es heißt, hier sei das Böse eingezogen. Campanard will das nicht glauben, doch die folgenden Ereignisse stellen seine Überzeugungen auf die Probe …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 396

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Das Buch

Vor ein paar Jahren saß Commissaire Louis Campanard mit hängenden Schultern vor den Scherben seines Lebens. Nur mithilfe von Frère Bernard, einem Klosterbruder aus Sénanque, der zu einem unerwarteten Freund wurde, ist aus ihm wieder der gutgelaunte Ermittler mit gezwirbeltem Schnauzbart und farbenfrohem Hawaiihemd geworden. Noch heute ist Campanard dem Mönch für seinen Beistand dankbar – und als in Sénanque merkwürdige Dinge vorfallen, sieht er endlich eine Chance, sich zu revanchieren: Ein junger Novize wird von Visionen des Teufels geplagt und kurz darauf verschwindet einer der Brüder spurlos. Doch der Zisterzienserorden verlangt ein abgeschiedenes Leben und die Brüder sprechen nicht gerne mit Außenseitern, selbst wenn sie mit einem Dienstausweis vor der Tür stehen. Zum Glück hat der Commissaire einige Erfahrung mit unorthodoxen Ermittlungsmethoden.

Der Autor

René Anour studierte Veterinärmedizin und absolvierte ein Doktorat im Bereich Pathophysiologie, wobei ihn ein Forschungsaufenthalt bis an die Harvard Medical School führte. Inzwischen ist er als Experte für neu entwickelte Medikamente für die European Medicines Agency tätig. Als Autor ist er mit Krimis und Sachbüchern erfolgreich. Für die Fälle rund um Commissaire Campanard unternimmt er lange Recherchereisen in die wunderbarste Gegend der Welt – die Provence.

RENÉ ANOUR

EIN FALL FÜR COMMISSAIRE CAMPANARD

Kriminalroman

WILHELM HEYNE VERLAG MÜNCHEN

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Originalausgabe 03/2025

Copyright © 2025 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)

Redaktion: Lars Zwickies

Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, unter Verwendung von Bildern von Shutterstock/Sina Ettmer Photography, Lerner Vadim, ER_09, Valentyn Volkov, vveronka, KAUNAZ, N KURTARAN, Merfin

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-32665-4V003

www.heyne.de

Übersicht

Inhaltsverzeichnis

PROLOG DER HÄFTLING

KAPITEL 1 CHEFLÄNGEN

KAPITEL 2 CHEZ CHEF

KAPITEL 3 EIN NEUER AUFTRAG

KAPITEL 4 GORDES

KAPITEL 5 DAS MYSTERIUM

KAPITEL 6 EINE STIMME AUS DER VERGANGENHEIT

KAPITEL 7 INFERNO

KAPITEL 8 DER FREMDE MÖNCH

KAPITEL 9 ABSCHIED

KAPITEL 10 DIE TEUFEL HINTER DEN MAUERN

KAPITEL 11 DER NOVIZE

KAPITEL 12 ANDOUILLETTE

KAPITEL 13 DAS NÄCHTLICHE KLOSTER

KAPITEL 14 ABSCHIED

KAPITEL 15 LÉRINS

KAPITEL 16 GANZ ALLEIN

KAPITEL 17 EROS

KAPITEL 18 DAS BLÜHENDE BÖSE

KAPITEL 19 VON ROHREN UND BÄREN

KAPITEL 20 VON FALSCHEN SCHAFEN

KAPITEL 21 DIE BEICHTE

KAPITEL 22 REALITÄT

KAPITEL 23 DAS BACCHANAL

KAPITEL 24 DER SCHATTEN VON SÉNANQUE

KAPITEL 25 SCHWARZ UND WEISS

KAPITEL 26 ALLEIN

KAPITEL 27 ABSCHIED

KAPITEL 28 IN STILLE

EPILOG

NACHWORT

DANKSAGUNG

Campanard ermittelt in der Provence

Newsletter-Anmeldung

PROLOGDER HÄFTLING

VOR EINIGEN JAHREN

Wie konnte jemand auf die perfide Idee kommen, eine Lerche zu rupfen?

In Frère Bernards Gedanken hallte ein altes Kinderlied wider. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai …

Eine merkwürdig fröhliche Melodie, wenn man darüber nachdachte, dass die Lerche in dem Text des Liedes Stück für Stück auseinandergenommen wurde. Beinahe unheimlich. Bernard vermutete außerdem, dass es darin in Wahrheit gar nicht um einen Singvogel ging, sondern um das unfreiwillige Entkleiden einer Frau, was das Ganze noch abgründiger machte.

Er vertrieb das Lied aus seinen Gedanken, schirmte sein Gesicht gegen die Sonne ab und betrachtete die Feldlerche, die wild flatternd über die von Mohnblumen übersäte Wiese flog und sich die Seele aus dem Leib sang.

Er lächelte. Kaum ein Geräusch ließ ihn den Frühling so sehr spüren wie der Gesang dieses kleinen Vogels.

Das Schöne an seinem Leben war, dass es Zeit für Momente wie diesen erlaubte. Zeit, in der er nicht fürchten musste, dass das Smartphone in seiner Tasche vibrierte oder er manisch seine WhatsApp-Nachrichten checkte. Er konnte hier stehen, beobachten, wie der Wind durch die frischgrüne Blumenwiese wogte, die warme Luft einatmen, die nach sandiger Erde, Blüten und dem nahen Meer roch, und der Feldlerche und den Grillen zuhören. In der Gewissheit, dass es gerade absolut nichts Besseres zu tun gab.

Nach einer Weile senkte Bernard schließlich den Blick und ging die kleine Landstraße entlang auf ein wuchtig wirkendes Steingebäude zu.

Es war früher einmal ein mittelalterliches Fort gewesen. Frère Bernard wusste nicht genau, wem es gehört hatte. Heute diente es nicht unbedingt einem heitereren Zweck.

Ein uniformierter Wachposten nickte ihm zu und öffnete die Tür. Sobald Bernard in den schattigen Gang trat, spürte er Kälte auf seiner Haut, so als würden die Steinmauern noch einen letzten Hauch von Winter abstrahlen.

»Der Directeur erwartet Sie bereits im ersten Stock, Frère.«

»Vielen Dank.«

Bernard stieg die Steintreppe hinauf wie schon viele Male zuvor. Im ersten Stock war die Verwaltung untergebracht, und kein Teil des alten Forts wirkte moderner und freundlicher. Durch die Fenster der Büros überblickte man die liebliche Landschaft außerhalb des Gebäudes, nicht den Innenhof. In den Räumen waren Parkettböden verlegt, es gab Vorhänge und Zimmerpflanzen. Vielleicht, damit man vergessen konnte, wo man eigentlich arbeitete.

Er klopfte an die Eichenholztür und trat kurz darauf ein.

Der Mann hinter dem Schreibtisch war verblüffend jung für diesen Job mitten im Nirgendwo – und mit einer so großen Verantwortung. Kaum älter als dreißig hatte Frère Bernard ihn geschätzt, als sie sich zum ersten Mal begegnet waren. Mit seinem Anzug und der Krawatte sowie der dickrandigen Brille und dem ordentlich gegelten Scheitel erinnerte er ihn an einen angehenden Investmentbanker.

»Bonjour, Frère. Nehmen Sie doch Platz!«

Er zeigte auf einen Stuhl vor seinem Schreibtisch. Bernard setzte sich langsam und stellte seinen Leinenbeutel neben den Stuhl, während der Blick des Directeurs nervös über seine schwarz-weiße Kutte glitt. Selbst nach all der Zeit im Kloster hatte Bernard sich immer noch nicht ganz an diese Reaktion gewöhnt. Die meisten Menschen wussten nicht, wie sie mit ihm umgehen sollten. Ob sie überhaupt mit ihm sprechen durften, ohne dass er damit gegen irgendwelche Klosterregeln verstieß. Oder ob sie einen eigenbrötlerischen Frömmler vor sich hatten, der in jedem Satz die Worte Sünde und Buße einstreute, um ihnen ihren verkommenen Lebensstil vor Augen zu führen.

Dabei hatte Bernard vor ein paar Jahren noch einen anderen Eindruck erweckt, bevor er sich zu diesem Weg entschieden hatte. Wie seltsam, dass die Leute jetzt nur wegen seiner Kleidung überzeugt waren, er würde aus einer gänzlich anderen Welt kommen.

Der Directeur verschränkte die Finger ineinander.

»Ich war etwas überrascht, als Sie sich angekündigt haben. Ihr normaler Termin ist doch erst nächste Woche?«

»Ich bin wegen Ihres Neuzugangs hier.«

Der junge Mann wischte sich über die Stirn.

»Das habe ich befürchtet«, flüsterte er. »Wieso wissen Sie überhaupt, dass man ihn hierhergebracht hat?«

»Sie vergessen, dass es mein Beruf ist, mit Menschen zu sprechen.«

Sein Gegenüber wich seinem Blick aus. »Ich kann das nicht gutheißen.« Er trommelte eine Weile mit den Fingern auf den Tisch. »Wir haben ihn hergebracht, weil diese Einrichtung so abgelegen ist … Weil ihn hier nicht jeder kennt … Zu seiner eigenen Sicherheit.«

»Wieso Sicherheit?«

»Ich denke, das können Sie sich vorstellen, wenn Sie überlegen, wer er vorher war.«

»Oder noch immer ist«, fügte Bernard ungerührt hinzu.

Der Directeur schluckte. »Fahren Sie einfach wieder heim nach Sénanque. Kommen Sie zu einem Ihrer regulären Termine wieder. Der hier ist ein Sonderfall, und ich habe … Sicherheitsbedenken.«

Bernard nickte leicht. »Dann werde ich einfach hierbleiben, bis ich meinen nächsten regulären Termin habe.«

»Wie bitte?«

»Ja, wenn Sie gestatten. Wir Mönche brauchen keinen Komfort. Ich schlafe auf dem Boden.«

»D… das ist verboten. Bei uns darf niemand übernachten, der hier nicht arbeitet.«

»Ich arbeite doch hier.«

Bernard stand auf, legte sich in der Mitte des Raums auf das Parkett und verschränkte die Arme hinter dem Kopf.

Der Directeur sprang auf.

»Bringen Sie mich nicht dazu, Sie abführen zu lassen.«

»Natürlich kann ich Sie nicht davon abhalten, Directeur. Aber Sie wissen ja: Wenn es einen Zwischenfall mit einem Mönch gibt, ist die lokale Presse immer besonders interessiert. Und ich hatte den Eindruck, im Moment wollen Sie Aufmerksamkeit eher vermeiden.«

Bernard räusperte sich, dann schmetterte er wie aus dem Nichts: »Halle-e-e-e-e-e … luu-u-u-u-jaa …«

»Was machen Sie da?«, rief der Directeur panisch.

»Was Mönche eben so tun: Ich bete. Ich singe. Manchmal stundenlang. Halle-e-e-e …«

»Nein, bitte, hören Sie auf. Also gut, von mir aus. Sie können ihn sehen.«

»Wunderbar«, sagte Bernard, insgeheim erleichtert, dass er nicht noch länger dort liegen musste. Sein Rücken hätte ihm das nicht verziehen. Er erhob sich vom Fußboden und nahm seinen Leinenbeutel wieder an sich. »Meinen ergebenen Dank.«

»Den müssen wir vorher durchsuchen«, erklärte der Directeur mit Blick auf sein Gepäck. »Bei ihm besonders.«

***

Wegen der Steinmauern des Forts erinnerte der Raum etwas an einen alten Kerker. Aber immerhin gab es darin ein schlichtes Bett, ein Waschbecken, einen schmucklosen Holztisch und zwei Stühle. Das vergitterte Fenster ging zum Innenhof des Gebäudes, in dem ein paar verwilderte Feigenbäume wuchsen, sodass man ein wenig Grün sehen konnte, wenn man wollte.

Wie erwartet saß der Gefangene in Einzelhaft. Er war so groß und breit, dass ihn die Enge des Raums zu zerquetschen drohte. Mit hängenden Schultern saß er an seinem Holztisch und starrte aus dem Fenster. Die graue Gefängniskleidung spannte an mehreren Stellen seines Oberkörpers. Obwohl er die Tür und Bernards Schritte bemerkt haben musste, war er reglos sitzen geblieben.

»Bonjour«, sagte Bernard leise.

»Lassen Sie mich bitte allein«, flüsterte der Häftling, ohne sich ihm zuzuwenden.

»Mir scheint, Sie sind hier ziemlich viel allein«, bemerkte Bernard und wartete auf eine Reaktion.

Der Häftling schwieg und senkte den Kopf.

»Ich komme regelmäßig hierher.« Manchmal half es, einfach ein bisschen zu reden. »Aus dem Kloster Sénanque, falls Sie das kennen. Diese Einrichtung hier ist weniger furchtbar, als Sie glauben. Im Innenhof können Sie ein wenig Sport machen, frische Luft atmen, sich strecken, damit Ihr Körper gesund bleibt. Mich können Sie als kleine Hilfe betrachten, damit Ihre Seele gesund bleibt.«

»Wieso sprechen Sie?«, fragte der Häftling mit rauer Stimme.

»Wie bitte?«, antwortete Bernhard verwundert.

Jetzt wandte sich der Häftling ihm zu. Das Auffälligste an seinem Gesicht waren die hellen Augen und die dunklen Augenbrauen. Er hatte dunkle Haare, doch sein Bart war bereits silbern geworden.

»Wenn Sie aus Sénanque kommen«, erklärte der Häftling, »dann sind Sie Zisterzienser. Ich dachte, die würden nur schweigen?«

Bernard lächelte. »Sie kennen sich aus. Das Silentium ist jedoch keine durchgehende Schweigepflicht – nicht mehr, jedenfalls. Im Klosteralltag gibt es Anlässe, bei denen nicht gesprochen werden darf. Aber im Rahmen meiner Tätigkeit als Gefängnisseelsorger gibt es keine Beschränkungen.«

Der Häftling blinzelte. Sein Schnauzer war deutlich länger als der Rest des Vollbarts, der sein Gesicht zuwucherte.

»Warum sollte man sich in den schönsten Dingen des Lebens beschränken?«, fragte er Bernard. »Dem Gespräch mit einem geliebten Menschen … Der Freiheit, dort hinzugehen, wo man möchte. Zu essen, was – und zu schlafen, mit wem man will?«

»Für mich liegt in der Beschränkung auf das Wesentliche die größte Freiheit, die ich je erfahren durfte.« Bernard wies auf den zweiten Stuhl. »Darf ich mich zu Ihnen setzen?«

»Eine seltsame Frage, da ich nicht davonlaufen kann.«

»Sie könnten mich aggressiv ignorieren.«

Für einen Moment schien der Häftling zu lächeln, ehe die dumpfe Schwere in seine Miene zurückkehrte.

»Setzen Sie sich, Frère. Aber seien Sie nicht enttäuscht. Hier haben Sie keinen Auftrag. Hier drin«, er hob seine Pranke matt zur Brust, »wohnt kein bisschen Seele mehr.«

»Nun.« Frère Bernard trat weiter in die Zelle hinein und setzte sich dem Häftling gegenüber, was diesen noch größer wirken ließ. »Hier muss ich naturgemäß eine andere Meinung vertreten, nicht wahr? Ich glaube nicht, dass Sie irgendetwas tun könnten, um Ihre Seele zu zerstören.«

Sein Gegenüber betrachtete ihn einen Moment, dann schüttelte er den Kopf. »Das sagen Sie nur, weil Sie nicht wissen, was ich getan habe.«

Bernard hob seinen Zeigefinger. »Die Wahrheit ist, dass ich es doch weiß. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass …«

»Sie wissen nichts«, unterbrach der Häftling ihn ein wenig lauter und beugte sich nach vorn, sodass Bernard beinahe versucht war zurückzuweichen.

»Da mögen Sie recht haben. Aber ich kann Ihnen anbieten, die Beichte abzulegen, wenn Sie das wollen.«

Der Häftling fuhr sich durch die Haare. »Das letzte Mal, als ich gebeichtet habe, war ich sieben Jahre alt. Vor der Erstkommunion. Ich hatte keine Ahnung, was ich sagen sollte, also erfand ich ein paar kleine Sünden. Was dann genau genommen die eigentliche Sünde war.«

Bernard lachte leise. »Ich würde nicht verlangen, dass Sie etwas erfinden.«

»Nein, Frère. Ich halte einfach nichts davon. Ich würde mich nicht besser fühlen, nur weil Sie behaupten, dass meine Sünden vergeben sind.«

»Wie Sie wollen.«

»Damit bin ich wohl gänzlich uninteressant für Sie geworden.«

Bernard zuckte mit den Schultern, während der Häftling ihn aufmerksam betrachtete. »Dann könnten wir vielleicht einfach so tun, als wären wir Freunde?«

Der Häftling blinzelte. »Wie bitte?«

»Wir unterhalten uns. Wie Freunde eben.« Bernard sah sich in der engen Zelle um. »Ich dachte mir, Sie könnten vielleicht einen brauchen, Commissaire Campanard.«

Campanards Mundwinkel zuckte ein wenig.

»Einfach nur Campanard, fürchte ich.«

»Na, dann eben Einfach-nur-Campanard.« Er streckte dem Häftling seine Hand entgegen, die dieser zögerlich ergriff.

»Also«, erklärte Bernard lächelnd. »Was könnte ein Freund sagen, um Sie aufzuheitern? Vielleicht, dass Sie in Untersuchungshaft sitzen und zumindest die Chance besteht, dass Sie hier wieder rauskommen?«

Campanard schüttelte leicht den Kopf. »Das möchte ich gar nicht.«

Bernard runzelte die Stirn. »Aber was ist mit den guten Gesprächen, mit all den Orten, an die Sie gehen könnten, dem guten Essen? Und dann mit all denjenigen, mit denen Sie schlafen könnten?«

»All das … hat keinen Wert mehr.« Campanard sah aus dem Fenster. »Als ich hier reinkam, habe ich gleich versucht, diese Gitterstäbe herauszubrechen.«

»Das wäre ein ziemlich unglücklicher Fluchtversuch gewesen. Einen Sprung aus dieser Höhe würde niemand überle…«

»Ich weiß«, murmelte Campanard.

Bernard spürte, wie sich seine Kehle verengte. Nach einer Weile räusperte sich der Mönch.

»Das ist jetzt etwas unangenehm.« Er beugte sich über den Tisch. »Ich hatte gehofft, Sie würden mich auch nach meinem Tag fragen«, flüsterte er.

Campanard schüttelte verwirrt den Kopf.

Bernard grinste. »Nun, wenn wir Freunde sind, kann es nicht immer nur um einen von uns gehen, nicht wahr? Also …« Er machte eine auffordernde Handbewegung und lehnte sich mit verschränkten Armen wieder zurück.

»Wie … wie war Ihr Tag?«

Bernard lächelte.

»Wunderschön«, erwiderte er. »Es ist April. Die Wiesen hier in der Gegend sind ein wahres Blütenmeer. Man hört die Grillen und Lerchen und spürt eine warme Brise auf der Haut. Ein bisschen muss man achtgeben, damit man keinen Sonnenbrand bekommt, weil man die UV-Strahlung nach dem Winter nicht mehr gewohnt ist. Also habe ich mir das Gesicht eingecremt … wegen der Falten natürlich. Bei uns in der Abtei wird jetzt ständig gebacken, die Osterfeiertage stehen an, und ich kann kaum singen, weil mir ständig das Wasser im Mund zusammenrinnt, allein bei dem Gedanken an all die Köstlichkeiten.«

»Was für ein merkwürdiger Mönch Sie sind!«

»Eigentlich will ich nur sagen, die Welt dort draußen ist immer noch schön.«

»Die Welt dort draußen ist ohne jede Farbe.«

»Ah!« Bernard hob den Zeigefinger und fasste in seinen Beutel. »Da kann ich vielleicht ein wenig Abhilfe schaffen.«

Campanard hob seine buschigen Augenbrauen, während er beobachtete, wie der Mönch etwas umständlich an dem Beutel herumzog, ehe er sich aufrichtete und etwas auf den Tisch stellte.

Zufrieden beobachtete Bernard, wie Campanard den großen Blumentopf und die frischgrüne Pflanze darin betrachtete, mit ihren vielen Stängeln und den schmalen Blättern.

Langsam hob er seine breite Hand, fuhr über die Blätter und schließlich den leuchtend violetten Topf.

»Silikon?«, fragte Campanard.

Bernard zuckte mit den Schultern. »Ich muss Kompromisse eingehen. Man hat mir nicht erlaubt, einen Tontopf mitzubringen.« Mit einem kritischen Blick musterte Bernard Campanards breitschultrige Gestalt. »Dabei, ganz unverblümt, wenn Sie jemanden angreifen wollten, bräuchten Sie wohl keine Tonscherbe dazu.«

Zu seiner Erleichterung lächelte Campanard, obwohl sie beide wussten, warum die Gefängnisleitung wirklich vermeiden wollte, dass er etwas Spitzes zu fassen bekam.

»Die Pflanze ist hier drin verschwendet. Zu wenig Licht.«

»Dauerhaft, ja«, räumte Bernard ein. »Aber ich denke, Sie überlebt, bis Sie hier rauskommen. Sie ist ziemlich robust. Und ich glaube, Monsieur Einfach-nur-Campanard, diese Eigenschaft teilt sie mit Ihnen.«

Neugierig beugte sich sein Gegenüber nach vorn. »Was für eine Pflanze ist das überhaupt?«

»Sehen Sie sie genau an. Man kann es schon erkennen.«

Campanard beugte sich weiter über die Pflanze. Beim genaueren Hinsehen fielen ihm die vielen Blütenstängel auf, die aus der Mitte der Pflanze herauswuchsen. Und der Hauch von Blau, den man an der Spitze der Knospen bereits erahnen konnte.

»Lavendel.«

»O ja, meine Lieblingssorte. Wir bauen sie bei uns in Sénanque an. Nicht draußen auf dem Feld, sondern in unserem Kräutergarten. Eine alte Sorte. Bleu des Collines. Sie blüht mehr blau als violett und duftet besonders intensiv.«

Campanard presste die Lippen zusammen.

»Ich will sie nicht.«

»Sie ist ein Geschenk. Es zurückzugeben, wäre unhöflich.«

»Ich scheiß auf höflich!«, brüllte Campanard. Seine Worte hallten eine Weile in der Zelle wider, während er heftig atmete. Dann vergrub er das Gesicht in seinen Händen. »Ich bin irreparabel beschädigt. Kaputt, zerbrochen, ohne Aussicht, je wieder heil zu werden.« Er sah auf und lächelte traurig. »Also packen Sie Ihren Lavendel und Ihre Fröhlichkeit ein und lassen Sie mich in Ruhe. Glauben Sie mir, ich verdiene nichts davon.«

Bernard betrachtete ihn schweigend.

»Ich weiß, wie es Ihnen geht«, erklärte er nach einer Weile.

»Nein«, flüsterte Campanard und schüttelte heftig den Kopf. »Sie wissen gar nichts.«

Bernard senkte den Blick. »Man spürt diese unerschütterliche Gewissheit, dass es einem nie wieder gut gehen wird. Man glaubt, was man getan hat, wird einen für immer verfolgen, einen zu Boden drücken wie ein Fels, der auf der Brust liegt und einen Schritt für Schritt zermalmt.« Er sah auf und suchte Campanards Blick. »Kommt das hin?«

Campanard öffnete leicht den Mund.

»Man ist so besessen davon, darüber nachzudenken, wie aussichtslos die eigene Lage ist, dass man etwas Wichtiges aus den Augen verliert.«

»Was …? Das Gebet?«

Bernard neigte den Kopf ein wenig. »Nicht ganz.«

»Sondern?«

»Den ersten Schritt zur Heilung.«

»Welcher wäre das?«

Bernard erhob sich. »Wir sind alle so sehr mit uns selbst beschäftigt, dass wir etwas Wichtiges übersehen: Das Beste, das man tun kann, um die eigene Seele zu heilen, ist, anderen dabei zu helfen, wieder ganz zu werden.« Er zwinkerte Campanard zu, der ihn mit großen Augen ansah.

»Wollen wir uns morgen wieder hier treffen?«

Campanard starrte einen Moment lang das satte Grün der Lavendelpflanze an.

»Ich schätze, ich werde hier sein.«

»Gut. Spielen Sie Backgammon?«

»Nein.«

»Dann kann Ihnen dieser hinterwäldlerische Mönch noch etwas beibringen.« An der Zellentür wandte er sich ihm noch einmal zu. »Au revoir, Monsieur Einfach-nur-Campanard!«

KAPITEL 1CHEFLÄNGEN

GRASSE, GEGENWART

»Das ist eine verdammte Lüge.« Linda warf Pierre einen finsteren Blick zu.

»Der Wurf war wirklich nicht so schlecht«, erwiderte dieser und breitete lachend die Arme aus.

Sie wandte sich der Schotterbahn zu, auf der sie gerade Pétanque spielten. Das Ziel war es, die faustgroße Metallkugel möglichst nah zu der kleinen Kugel zu werfen, die Olivier zuvor auf die Bahn geschmissen hatte. Linda hatte jedoch viel zu viel Schwung in den Wurf gelegt und war weit über ihr Ziel hinausgeschossen.

In Grasse spielte jeder Pétanque. Das war Linda schon aufgefallen, als sie aus Paris hierhergezogen war. Und seither hatte ihr Kollege, Inspecteur Pierre Olivier, mehrere Versuche unternommen, sie zu einem Spiel zu überreden.

»Schau, du bist gar nicht so weit weg«, erklärte Pierre nur mühsam beherrscht.

»Pierre, das sind mindestens zwei Cheflängen.«

»Bitte was?«

»Zwei Commissaire-Campanard-Längen.«

»Du meinst …«

»Meiner Schätzung nach etwa drei Meter neunzig.«

»Ah.« Pierre kratzte sich am Kopf. »Ich bin mir nicht sicher, ob du da richtig liegst.«

»Mit der Körpergröße des Commissaires oder wie weit ich danebengeschossen habe?«

»Ähm … Jedenfalls probier beim nächsten Wurf einfach mehr aus dem Handgelenk zu werfen, dann kannst du die Kugel besser kontrollieren. So …«

Olivier warf seine Kugel wohldosiert auf die Bahn. Sie rollte nach dem Aufprall noch etwas weiter und blieb ein paar Zentimeter neben dem Ziel liegen.

»Angeber«, brummte Linda. »Wann hast du damit angefangen, im Mutterleib?«

»Da habe ich schon regionale Meisterschaften gewonnen.«

Linda knuffte ihn in die Seite.

Der Platz lag im Jardin des Plantes, einem kleinen Park am Rand der Altstadt von Grasse, in Sichtweite der berühmten Parfümerie Fragonard. Im Schatten der Palmen und Platanen war es noch angenehm kühl, während sich die schmalen Gassen und Plätze der Stadt bereits aufheizten.

»Na gut«, sagte Linda und versuchte halbherzig, Oliviers Wurfbewegung nachzuahmen.

»Ah.« Olivier blinzelte. »Mindestens eine halbe Cheflänge näher am Ziel.«

Linda grinste. »Wie läuft’s eigentlich auf dem Revier?«

Olivier bedachte sie mit einem entschuldigenden Blick. Die Sache war ein wunder Punkt. Linda war Psychologin und hatte früher am Forensischen Institut in Paris gearbeitet. Nach einem traumatischen Erlebnis, über das Linda nur ungern sprach, war sie nicht mehr in der Lage gewesen, ihrer alten Arbeit nachzugehen. Campanard hatte sie nach Grasse geholt und ihr eine zweite Chance gegeben. Linda half ihm und Olivier beim Lösen besonders heikler Fälle. Das bedeutete aber auch, dass ihre Arbeit abseits der offiziellen Polizeiermittlungen stattfand – der Commissaire nannte ihren Zusammenschluss liebevoll Projet Obscur. Trotzdem fühlte sich Linda immer ein wenig außen vor, wenn Campanard und Olivier ihrer normalen Arbeit auf dem Revier nachgingen.

»Ziemlich ruhig momentan. Der Chef ist an so einer dubiosen Drogengeschichte dran, die von Marseille zu uns herüberschwappt. Er will dir morgen ein paar Videoaufnahmen von Verhören zeigen. Er denkt, die Leute verbergen was und du sollst sie delacouren.«

»Wie bitte?«

»Er meint, dein Talent im Mimiklesen verdient ein eigenes Verb.«

»Das sehe ich übrigens auch so.« Sie seufzte. »Eine dubiose Drogengeschichte. Wie spannend …«

Der erste Fall, in dem sie hier ermittelt hatte, war so nervenaufreibend gewesen, dass sie die ruhigen Wochen, die seither vergangen waren, wirklich gebraucht hatte. Aber allmählich stellte sich Langeweile ein.

»Der Chef wittert dahinter was Größeres«, erwiderte Olivier, während er mit einem weiteren Wurf sogar die kleine orangefarbene Kugel touchierte. »Die Bande hatte sich eigentlich vor ein paar Jahren aufgelöst, aber Campanard glaubt, dass deren Chef wieder aufgetaucht ist. Ein Typ namens Caché.«

»Oh, das klingt toll.«

»Wie bitte?«

»Ach nichts. Ich fühle mich nur ein wenig unnütz.«

»Du bist unser Ass im Ärmel, das weißt du.«

»Lieber wäre ich eine Piksieben auf der Hand. Ich krieg schon fast ein schlechtes Gewissen, weil ich so wenig für mein Gehalt tue.«

»Für unseren letzten Fall sollten wir dich die nächsten zehn Jahre ohne Gegenleistung bezahlen.«

»Darum geht’s doch nicht, Pierre. Weißt du, jetzt, wo ich endlich wieder so weit die Alte bin, will ich einfach auch wieder arbeiten.«

»Schon klar. Der nächste Fall für Projet Obscur kommt bestimmt. Einstweilen … genieß einfach die Zeit.«

»Mach ich doch«, erklärte sie verbissen, blies sich eine blonde Strähne aus dem Gesicht und warf frustriert ihre Boule. Linda konnte sich nicht erklären, wie, aber die Kugel traf die von Olivier und kickte sie zur Seite.

»Ha-haa!«, rief sie triumphierend und riss die Arme in die Höhe.

»Wie ist das denn passiert?«, brummte Olivier.

»Wir sollten die Bedeutung von delacouren auf exzellent Pétanque spielen ausdehnen.«

»Wegen eines Glückstreffers?«

Linda legte sich die Hände auf die Brust. »Wahrscheinlich sollte ich jetzt am Höhepunkt meine Pétanque-Karriere beenden«, erklärte sie melodramatisch.

»Ein bisschen habe ich gehofft, dass du’s magst«, murmelte Olivier ein wenig verletzt.

Linda zwinkerte ihm zu. »Tu ich doch, Quatschkopf. Komm, wir holen uns ein Eis. Der Verlierer zahlt.«

***

Später am Abend machte sich Linda auf den Weg zu ihrem Freund Manu, der sie zum Abendessen eingeladen hatte. Er war ein angehender Parfümeur, der hier in Grasse eine Ausbildung zur Nase, zum Duftkreateur, machte. Die beiden hatten sich kennengelernt, als Linda in ihrem ersten Undercover-Einsatz das Institut de la Parfumerie besucht hatte.

Als sie sich schwitzend die steile Gasse zu dem orange gestrichenen Steingebäude nahe dem Place aux Herbes hochkämpfte, winkte ihr Manu bereits von dem kleinen Balkon.

»Ah, Madame Delacours!«, rief er und verbeugte sich, dann wandte er sich dem Inneren der Wohnung zu. »Matthieu, sie ist da. Hör auf, an dem Kuchen herumzutüfteln, und zieh dir ein Hemd an!«

»Salut!«, keuchte Linda grinsend. Seit sie im Frühling nach Grasse gezogen war, hatte sich ihre Ausdauer zwar schon deutlich verbessert. Aber das ständige Bergauf und Bergab brachte sie jetzt im Hochsommer noch immer an ihre Grenzen.

Im Inneren des Gebäudes herrschte angenehme Kühle, als sie sich die Treppen hinaufkämpfte. Die Hoffnung, dass irgendein Gebäude in Grasse einen Aufzug haben könnte, hatte sie sich rasch abgewöhnt.

Noch bevor sie Manu sah, roch sie bereits den Hauch eines ausgeklügelten Parfüms.

»Oh«, flüsterte sie, als sie Manu erblickte, der sie in einem violett gemusterten Hemd an der Tür erwartete. »Du hast etwas Neues kreiert.«

»Wenn du uns schon endlich mal besuchst«, lachte Manu, nahm sie in die Arme und küsste sie auf die Wange.

Linda konzentrierte sich. Hier in der Stadt der Düfte hatte sie gelernt, einzelne Duftnoten zu unterscheiden und deren harmonisches Miteinander zu beurteilen. »Im Vordergrund das süßliche Harz der Schirmpinien, ein bisschen herber Ginster und … Mandarinenblüte?«

Manu hob den Zeigefinger. »Schwarzkiefer, Rosmarin und Zitronenblüte. Trotzdem dicht dran, du hast es immer noch drauf.«

»Klar«, erwiderte Linda gequält und folgte Manu in den Flur. »Matthieu, kommst du?«, rief er in die Wohnung hinein.

»Ja, ja«, brummte eine tiefe Stimme, und kurz darauf kam eine breitschultrige Gestalt um die Ecke. Matthieu war fast einen Kopf größer als Manu, mit einem schwarzen Bart und Oberarmen wie Baumstämmen. Er trug ein leuchtend gelbes T-Shirt, auf dem in großen Lettern Hug me! stand. Darunter war der grantig dreinblickende Kopf eines Bären zu sehen, mit dem Zusatz: If you can bear it!

Manu seufzte beim Anblick des T-Shirts.

»Möchtest du eigentlich, dass die Leute sich vor dir fürchten?«, fragte er gereizt.

»Pardon!«, lachte Matthieu und kratzte sich am Kopf. »Aber Linda kennt mich ja schon.«

Bevor sie etwas erwidern konnte, war Matthieu schon bei ihr, schloss sie in eine feste Umarmung und hob sie kurz vom Boden hoch.

»Salut, Matthieu!«

»Ich hoffe, du bist hungrig«, sagte Manu und führte sie weiter in die Wohnung hinein. Alles wirkte wunderbar heimelig. Die dunklen Holzbalken an der Decke, die weinrote Couch, hinter der eine Collage von Fotos an der Wand hing, die das Paar auf Reisen vor unterschiedlichen europäischen Sehenswürdigkeiten zeigten.

Auf dem dunklen Nussparkett lag ein rot, weiß und schwarz gemusterter Webteppich. Lindas Finger glitten über den Schirm einer eleganten Stehlampe, auf dem die Mairosenernte mit der Silhouette der Stadt Grasse abgebildet war.

»Bei euch ist es richtig gemütlich«, stellte sie fest und wollte sich gerade an den einladend wirkenden Holzesstisch setzen, als Manu sie an der Schulter berührte.

»Ich dachte, wir essen lieber draußen. Komm mit.«

Linda runzelte kurz die Stirn. Der Balkon, von dem aus Manu ihr gewunken hatte, schien ihr viel zu klein dafür. Folgsam ließ sie sich durch eine Küche mit einem Kachelofen mit blau-weißen Keramikfliesen führen, ehe sie durch eine schmale Tür auf eine Terrasse traten.

»Oh, Wahnsinn«, murmelte Linda und bewunderte den Ausblick. Man konnte von hier oben nicht nur über die sanften Berghänge hinunter bis zur Côte d’Azur sehen – der Außenbereich selbst war ein wahrer Blickfang.

»Das ist ja wie ein Garten«, hauchte Linda begeistert und blinzelte. Auf der Terrasse hatte man das Gefühl, man befände sich irgendwo in der Natur. Das lag daran, dass Manu und Matthieu dafür gesorgt hatten, dass alles von Blumen überwuchert wurde. Weiße und violette Bougainvilleen erinnerten an blühende Wasserfälle, die über die Hauswand flossen. Das Geländer war von Kletterrosen und Klematis zugewachsen. Sogar zwei Bäume wuchsen aus schwer wirkenden Keramiktöpfen mit Schachbrettmustern – ein knorrig aussehender Olivenbaum auf der einen und ein Zitronenbaum mit reifen Früchten auf der anderen Seite wirkten wie die Wächter der Terrasse.

Die Blumenkästen waren mit abwechselnd blauem und weißem Lavendel bepflanzt, dessen Duft alles andere überlagerte. Obwohl es langsam Abend wurde, herrschte an den Blüten immer noch das Gebrumm der Bienen und Hummeln.

Zu Lindas Überraschung drang das Murmeln von Wasser an ihr Ohr. Im Schatten des Zitronenbaums stand ein Steinbecken mit einem kleinen Brunnen, in dem eine blassviolette Lotusblüte schon in voller Pracht blühte, während eine zweite gerade dabei war, sich zu öffnen. Es schwammen sogar winzige weiß-silberne Fische in dem Becken.

»Medaka«, erklärte Manu, als er ihren Blick bemerkte. »Japanische Reisfischchen. Hier in Grasse kann man sie das ganze Jahr über draußen halten. Sie verhindern, dass unser kleiner Teich zur Brutstätte für Stechmücken wird. Wollen wir uns setzen?«

Linda blinzelte und erblickte einen schön gedeckten Esstisch aus weiß lackiertem Gusseisen sowie drei gemütlich gepolsterte Stühle.

»Gern«, erwiderte Linda. »Ich bin noch ein bisschen fassungslos … Manu, ihr habt euch hier einen richtigen kleinen Märchengarten geschaffen.«

Manu setzte sich mit ihr an den Tisch, und Matthieu verschwand wieder in der Küche.

»Das ist der Vorteil gegenüber Bordeaux«, erklärte Manu. »Hier sind die Mieten einfach günstiger, und Matthieu verdient als Installateur ja auch gut, im Gegensatz zu mir.« Er lachte und kratzte sich verlegen am Kopf.

»Voilà, Linguine mit Steinpilzsauce«, erklärte Matthieu, als er mit zwei dampfenden Töpfen aus der Küche kam. Der verführerische Duft ließ Linda das Wasser im Mund zusammenlaufen.

»O Gott, ist das gut«, seufzte Linda, nachdem sie davon probiert hatte. »Kocht er so was öfter für dich?«

Manu nickte. »Hab ihn mir schon gut ausgesucht. Mein Schatz steckt voller Talente.« Er berührte Matthieu liebevoll an der Schulter, während dieser ein wenig errötete.

»In letzter Zeit komm ich gar nicht so oft zum Kochen, wie ich gern würde«, erklärte er. »Die Kunden rennen mir die Bude ein. Die Installationen hier in der Umgebung sind uralt, und ständig funktioniert irgendwas nicht.«

»Und all die alleinstehenden Kundinnen würden Matthieu am liebsten gleich behalten, so begeistert sind sie von ihm«, ergänzte Manu etwas echauffiert. »›Wollen Sie vielleicht noch auf ein Tässchen Tee bleiben, Monsieur le plombier?‹«

»Das liegt nur daran, dass ich ihnen immer deine Duftmischungen mitbringe, Schatz. Das begeistert sie spannenderweise mehr, als wenn ihr Abfluss wieder funktioniert«, lachte Matthieu und goss Linda ein Glas Rosé ein.

Manu schenkte ihm ein verschmitztes Lächeln und steckte sich einen Bissen Steinpilzlinguine in den Mund. Als Linda sich zurücklehnte und an ihrem Wein nippte, durchbrach ein schrilles Pfeifen die kurze Gesprächspause. Ein kleiner Vogel zischte über ihre Köpfe und verschwand in einer Mauerritze zwischen den Bougainvilleen.

»Mauersegler«, kommentierte Manu mit vollem Mund. »Sie brüten hier. Hab nachgelesen, dass die sonst nie landen. Machen alles im Flug. Schlafen. Fressen. Sex.«

»Stürzen die dabei nicht ab?«, fragte Linda verwundert.

»Müssen wohl in großer Höhe anfangen, damit sie rechtzeitig fertig sind«, brummte Matthieu. Linda und Manu lachten auf.

»Also, so gehetzt würde ich’s ja nicht mögen«, japste Manu.

»Nein«, prustete Linda, während sie mit einer Serviette verhinderte, dass ihr der Wein aus der Nase floss.

Als sie sich ein wenig gefangen hatte, legte sie den Kopf in den Nacken und beobachtete die anderen Mauersegler, die über den Abendhimmel schossen und dabei akrobatische Flugmanöver vollführten.

»Wie läuft’s denn bei dir? Ich meine, soweit du es eben erzählen darfst.«

Dass sie für die Polizei arbeitete, hatte Linda Manu erzählt. Was sie jedoch genau tat, darüber musste sie Stillschweigen bewahren. Immerhin war es möglich, dass sie eines Tages wieder irgendwo verdeckt ermitteln würde.

»Nicht viel los momentan. Zu wenig, um ehrlich zu sein.«

»Verstehe«, erwiderte Manu. »Dann vertreib dir doch die Zeit mit diesem heißen Typen …«

Matthieu räusperte sich.

»Diesem absolut durchschnittlichen Typen, mit dem du dort arbeitest, diesem …«

»Pierre«, ergänzte Linda. »Wir waren heute zusammen Pétanque spielen. Er gibt sich echt Mühe, damit ich mich nicht langweile.«

»Ach, er gibt sich Mühe, soso«, kommentierte Manu beiläufig, ohne von seinem Teller aufzusehen.

»Du brauchst mehr Trash«, kommentierte Matthieu und zeigte mit der Gabel auf Linda.

»Wie bitte?«

»Trash TV. Schlechte Reality-Shows. Bachelor, Top Model, Koh Lanta, Drag Race France … All so was. Die beste Ablenkung, die man sich vorstellen kann.«

»So was halte ich nicht aus, zu viel Fremdschämen«, erwiderte Linda.

»Probier’s doch mal. Du wirst sehen, das wirkt Wunder.«

»Weil sich die Leute in diesen Shows komplett zum Affen machen?«

Manu und Matthieu wechselten einen Blick. »Kann sein«, erwiderte Matthieu schulterzuckend. »Oder einfach, weil ich mein Hirn dabei entspannen kann.«

»Vielleicht braucht es für dich was Netteres …« Manu hob den Zeigefinger. »Warte mal!«

Er stand auf und verschwand im Inneren der Wohnung. Kurz darauf kam er mit einem Tablet bewaffnet wieder zurück.

»Ich liebe diesen Kanal, der bringt mich nach einem stressigen Tag sofort runter«, erklärte Manu, während er YouTube öffnete.

»Du weißt schon, dass ich näher am Bore-out als am Burnout bin?«

»Das gefällt dir.«

Er stellte das Tablet auf den Tisch und wartete, bis Matthieu zu ihnen herübergerückt war.

»Un coin de paradis«, murmelte Linda, als sie den Namen des Kanals sah. Ein Stückchen Paradies. Klang schon mal nett.

»Der Kanal wird von einem Kloster irgendwo in der Provence betrieben. Sédanque oder so.«

»Sénanque«, korrigierte Matthieu augenrollend. »Die Abtei ist berühmt. Uralt. Falls du dich erinnerst, Schatz, wollte ich schon vor Monaten mal mit dir dorthin, aber da kanntest du diesen großartigen Kanal noch nicht und hattest kein Interesse.«

»Ich wollte einfach nicht vom Blitz getroffen werden. Geweihter Boden und so«, erklärte Manu. »Aber jetzt wäre ich sofort dabei. Dort muss es echt traumhaft sein. Jedenfalls«, er wandte sich wieder Linda zu, »ist das pure Entspannung. In den Videos wird nie geredet. Zum Beispiel hier …«

Er öffnete eines der Videos, und eine Hand sowie der Ärmel einer weißen Mönchstunika erschienen auf dem Bildschirm. Die Handfläche glitt über die Blütenköpfe eines Lavendelstrauchs. Schmetterlinge und Bienen flogen auf. Es gab keine Musik, man hörte nichts weiter als das Zirpen der Grillen und ein leises Schaben. Linda konnte nicht sagen, wieso, aber das Geräusch verursachte bei ihr eine wohlige Gänsehaut.

»Oder das hier …«, sagte Manu.

Man sah jemanden ein Gebetbuch halten, in einem uralten Säulengang. Dahinter ein blühender Garten. Nichts als das Tschilpen der Spatzen war zu hören und das leise Rascheln des Papiers, wenn der unsichtbare Leser umblätterte.

»Der Kanal geht gerade durch die Decke«, brummte Matthieu.

»Wahrscheinlich Balsam für die vielen gestressten Großstädter da draußen.« Linda runzelte die Stirn. »Schau mal, die machen gerade einen Livestream.«

»Komisch«, erklärte Manu. »Machen die sonst nie. Stört es euch, wenn ich kurz reinklicke?«

»Nein, gerne«, erklärte Linda.

Dieses Video war anders als die vorherigen. Sie befanden sich in einem dunklen Raum vor einem Altar. Jemand hatte ein paar Kerzen angezündet, in deren Licht man das Gesicht eines Mönchs sehen konnte, der davor Platz genommen hatte.

»Was tut der denn da?«, flüsterte Manu.

Linda neigte den Kopf.

Der Mönch, ein junger Mann mit kohlrabenschwarzem Haar, hatte die Augen geschlossen, doch seine Lider schienen zu flackern. Sein Mund stand offen, bevor er begann, vor und zurück zu wippen, und dabei Worte flüsterte, die Linda nicht verstehen konnte.

Plötzlich hielt der Mönch in seiner Bewegung inne, und Linda zuckte unwillkürlich zusammen.

»Was ist das denn?« Manu kratzte sich am Kopf. »Sieht aus wie …«

»Blut«, kommentierte Linda leise.

Zwei Blutstropfen, um genau zu sein. Sie rannen dem Mönch aus den Augen und über seine Wangen.

»Hast du auf dem Kanal schon mal so ein Video ges…«

Manu brachte sie mit einer hektischen Bewegung zum Schweigen. »Ich glaube, er will was sagen.«

In der Tat drang ein tiefes Seufzen aus der Kehle des Mönchs.

Sein Blick schien seltsam an der Kamera vorbeizugehen.

»Der Teufel lebt innerhalb der Mauern«, erklärte er abwesend. Er blinzelte. »Ich sehe …« Seine Lippen bebten. »Ich sehe …« Mit einem Mal schien er Linda direkt über die Kamera hinweg anzusehen. »… den Tod!«

Manu stoppte das Video hastig.

»Die haben wohl auch nicht verstanden, warum die Leute ihren Kanal mögen. Oder mochten.« Er kratzte sich am Kopf. »Scheiße, war das gruselig.«

»So viel zu Entspannung«, seufzte Matthieu und hob die Augenbrauen. »Wer mag Kuchen?«

Als die beiden abservierten, vibrierte das Handy in Lindas Hosentasche. Sie zog es heraus und las die Nachricht.

Meine teure Madame Delacours,

ich darf Sie morgen zu einem gemeinsamen Termin mit der Polizeipräfektin Christelle Dalmasso einladen. Olivier holt Sie gegen zehn Uhr ab.

Herzlichst,

Commissaire Campanard

KAPITEL 2CHEZ CHEF

Olivier schlug die Augen auf und starrte in zwei große grüne Augen mit schlitzförmigen Pupillen. Heftiges Schnurren drang an sein Ohr, dann rieb der silbern getigerte Kater den Kopf an seiner Wange.

»Gott, Trépied!«, brummte er, strich dem Kater über den Rücken und hob ihn dann vorsichtig vom Bett herunter.

Er musste etwas vorsichtiger sein, als es mit einer anderen Katze der Fall gewesen wäre. Trépied fehlte das rechte Hinterbein, daher auch sein Name. Vor drei Monaten hatte er ihn bei einer Dienstfahrt nach Nizza am Straßenrand liegen gesehen. Ein kleiner Streuner, der von einem Auto angefahren worden war. Er war bei Bewusstsein gewesen, und zu Oliviers Überraschung hatte er gemaunzt und dann sogar geschnurrt, als er ihn aufhob, der kleine Dummkopf.

In einer Tierklinik in Nizza hatte man ihm für stolze vierhundert Euro das unrettbar zersplitterte Hinterbein amputiert. Kein Chip. Kein Besitzer. Und wer wollte schon einen dreibeinigen Kater? Also war der Kleine bei Olivier eingezogen und hatte wirklichen Kampfgeist bewiesen. Beim Laufen merkte man mittlerweile kaum noch, dass er nur drei Beine hatte, so geschickt balancierte er sein Gewicht aus. Und unpraktischerweise hatte er beschlossen, Olivier zu Hause keinen Moment von der Seite zu weichen. Entweder um seine Beine streichend oder noch lieber auf seiner Schulter sitzend und ihm ins Ohr schnurrend.

Olivier griff nach einer kleinen Fernbedienung und schaltete das Radio an.

Aus den Boxen schallte die Stimme der Sängerin Zaz. Olivier begann die Musik mitzusummen, stellte Trépied sein Frühstück hin und tanzte weiter zu seiner Küchennische, um sich Teewasser aufzusetzen. Der Song hatte sich so eingebrannt, dass er ihn nach einer Tasse Tee auf seinem winzigen Balkon noch immer vor sich hinsang, während er sich im Bad die Zähne putzte, die Konturen seines Dreitagebarts nachrasierte und mit dem Kamm ein paarmal durch seine dunkelbraunen Locken fuhr.

»Je veux de l’amour, de la joie, de la bonne humeur …«

Er öffnete den Badezimmerschrank, nahm einen länglichen Kunststoffgegenstand mit einem gelben Druckknopf heraus und befreite ihn aus einer durchsichtigen Plastikverpackung.

Ein Anflug von Unsicherheit flog über das Gesicht im Badezimmerspiegel.

Autoinjecteur, stand in roten Buchstaben auf dem Ding in seiner Hand. Für einen Moment biss Olivier sich auf die Lippe, dann begann er weiterzusingen.

»Je veux de l’amour, de la …« Er setzte das Ende des Autoinjecteurs auf die Haut seines Bauchs und betätigte den Druckknopf. »Joieeeee«, stöhnte Olivier und krümmte sich vor Schmerz, »de … la … bonne …« Der humeur ging in einem gepressten Stöhnen unter.

***

»Salut, Pierre.« Linda stieg neben ihm in den Dienstwagen, einen schwarzen Renault, den er vor dem verwitterten Steinhaus geparkt hatte, in dem die Pension Les Palmiers lag. Sie bedachte seine Sonnenbrille mit einem kurzen Blick aus ihren grünen Augen. »Schlecht geschlafen?«

»Geht so.« Er startete den leisen Elektromotor und lenkte das Fahrzeug aus der Parklücke.

Linda runzelte die Stirn.

»Wo ist der Commissaire?«

»Das Treffen findet in seinem Haus statt.«

Aus den Augenwinkeln konnte Olivier sehen, wie Linda die Augenbrauen hob, während er vorsichtig durch das steile Gassengewirr von Grasse manövrierte.

»Die Präfektin will einen Termin bei ihm daheim?«

»Die beiden haben ein besonderes Verhältnis. Kennen sich lang, glaube ich.« Er grinste. »Manchmal ganz amüsant, ihnen zuzuhören.«

»Wieso das denn?«

»Wirst du schon sehen.« Er bog auf die etwas größere Route Napoléon nach Westen, wo sich das Autofahren etwas entspannter gestaltete, weil einem nicht jeden Moment ein Tourist vor die Motorhaube springen konnte.

»Weißt du schon, worum es geht?«

»Ich habe nicht die geringste Ahnung. Der Chef hat kein Sterbenswort verraten. Vielleicht weiß er auch noch nichts Genaues.«

»Ungewöhnlich.«

Olivier schenkte ihr einen Seitenblick. »Alles an dem, was wir hier tun, ist ungewöhnlich. Vielleicht ist jetzt Schluss mit der Langeweile.«

Er bog in die kleine Gasse ein, in der Campanards Haus lag, und parkte den Renault am Straßenrand.

Sie waren nicht zum ersten Mal hier. Nach Abschluss ihres ersten gemeinsamen Falls hatte Campanard sie zum Essen eingeladen. Damals hatten sie sich zwar fast ausschließlich im idyllischen Garten des Commissaires aufgehalten. Trotzdem hatte Olivier das Gefühl gehabt, dass Campanard ihnen Einblicke in Bereiche seines Lebens erlaubte, die er sonst von der Außenwelt abschirmte.

»Lassen Sie uns das künftig öfter machen«, hatte der Chef gesagt, als er die beiden verabschiedete. Worte, die Olivier eigentümlich berührt hatten. Eine Geste des Vertrauens.

Linda stieg aus und blinzelte in die Sonne. Sie trug eine sommerliche Leinenbluse und Jeans.

Da die Sonne schon kräftig auf sie herabbrannte, zog Olivier sich seine Jeansjacke aus, unter der er ein schwarzes T-Shirt trug.

»Wir sind zu früh«, stellte Linda mit einem Blick auf ihr Handy fest. »Zehn Uhr. Der Commissaire hat gegenzehn geschrieben. Hier in Grasse heißt das ja, frühestens in fünfzehn Minuten.«

»Keine Sorge, der Chef öffnet die Tür, auch wenn er noch im Schlafanzug ist. Habe ich selbst mal erlebt.«

Linda grinste. »Und was war drauf?«

»Was meinst du?«

»Auf dem Schlafanzug.« Sie beugte sich verschwörerisch zu ihm. »Violette Giraffen?«

Olivier lachte leise. Campanards eigenwilliger Modegeschmack fiel einem spätestens bei der ersten Begegnung mit ihm auf.

»Rote Mohnblüten, David Bowies Gesicht in Gold oder lachende Babys in Regenbogenfarben, ich denke, das sind alle Schlafanzüge, die ich besitze.«

Olivier wandte sich überrascht der Haustür zu, in der ein grinsender Campanard stand.

»Aber für violette Giraffen könnte ich mich durchaus erwärmen, Delacours.«

Olivier erkannte, wie Linda rot wurde.

»Pardon, Commissaire, das war …«

»… absolut verzeihlich, keine Sorge.«

Er trat zur Seite und bat sie herein. Heute trug er Bermudashorts und Hausschuhe aus Leder. Seine breiten Schultern wurden von einem Hawaiihemd mit einer Melange bunter Kolibris darauf bedeckt, als wäre er auf dem Weg ins Freibad. Man durfte allerdings nicht den Fehler begehen, zu glauben, dass Campanard einen Termin wegen seines legeren Stils nicht ernst nahm.

»Gehen Sie einfach durch. Die Präfektin wartet schon im Garten.«

»Kann ich mir vorher noch kurz die Hände waschen?«, fragte Olivier, während Linda bereits durch den Flur und das gemütlich aussehende Wohnzimmer lief.

»Sicher, Olivier.« Er wies nach rechts. »Die zweite Tür.«

Olivier musste grinsen, als er die Klomuschel erblickte. Eine kleine Person würde mit den Beinen in der Luft baumeln. Auf einem Wandregal stand eine Wasserschale mit Orangenblüten, daneben lag ein Buch. Typisch Chef, dass er das Lesen nicht einmal hier lassen konnte. Dans le jardin de l’ogre, Im Garten des Ungeheuers, stand auf dem Cover. Wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis Campanard ihm nahelegen würde, es zu lesen. Er betätigte die Toilettenspülung und wusch sich die Hände.

Draußen auf dem Gang konnte er in eine etwas altmodisch wirkende Küche hineinsehen, mit einem großen, holzgerahmten Fenster zum Garten hinaus. Die Sonnenstrahlen, die durch das üppige Grün eines Rosenstrauchs hereinfielen, zauberten ein hübsches Schattenspiel auf die Granitanrichten. Weiter hinten vermutete er das Schlaf- und Arbeitszimmer. Er wandte sich ab, als ihm ein Bilderrahmen auf einer Kommode aus dunklem Holz auffiel.

Das Foto zeigte zwei Kinder, Teenager, soweit Olivier das im schummrigen Licht des Flurs sagen konnte. Ehrlicherweise wusste er nicht, ob Campanard Kinder oder Nichten und Neffen hatte. Das Bild war schon etwas rotstichig.

Er kniff die Augen zusammen. Ein Junge und ein Mädchen. Vielleicht dreizehn. Das blonde Mädchen hatte die Arme um den Hals des Jungen geschlungen und den Kopf auf seine Schultern gelegt. Sie streckte der Kamera die Zunge entgegen. Der Junge lachte. Er hatte dichte schwarze Haare und trug ein rotes Hemd mit weißen Punkten, das …

»Ich werd verrückt«, murmelte Olivier vor sich hin und grinste. »Sind Sie das, Chef?«

Man konnte ihn an den damals schon breiten Schultern, aber vor allem an den hellen Augen und den dichten Augenbrauen erkennen. Bonne Anniversaire, lieber Louis! Charlotte, hatte jemand mit silbernem Lackstift auf den unteren Rand des Bilds geschrieben. Charlotte – ob die beiden noch Kontakt hatten?

Mit einem letzten Blick auf den kleinen Campanard wandte Olivier sich ab.

Als er in den Garten hinaustrat, hörte er ein wütendes Kläffen, und ein kleines, weißbraun gesprenkeltes Etwas wuselte zähnefletschend auf ihn zu.

»Buddha! Zurück!«, befahl eine strenge Stimme.

Das kläffende Ding im Gras bremste abrupt ab. Sobald Oliviers Augen sich an das Sonnenlicht gewöhnt hatten, erkannte er einen Jack Russell Terrier. Der Hund betrachtete ihn hechelnd, winselte leise und machte dann auf der Stelle kehrt, um zurück zu einem kleinen Cafétisch zu laufen, den der Commissaire unter seinem Orangenbaum aufgestellt hatte.

»Im Garten des Ungeheuers«, murmelte Olivier amüsiert.

Der Terrassengarten des Commissaires hatte etwas Beruhigendes. Man konnte weit in die provenzalische Landschaft blicken, und überall zwitscherten Vögel. Die blühenden Rosen und der seltsamerweise eher blaue Lavendel schaukelten im Wind. Wie von fern drang der Duft in sein Bewusstsein. Olivier hatte lange gedacht, dass er nie wieder etwas riechen können würde. Dass er nun einen Hauch Lavendel wahrnehmen konnte, versuchte er als Fortschritt zu werten.

Linda saß bereits am Tisch, und der Commissaire goss ihr Kaffee ein. Neben ihnen saß eine kleine Frau mit gekräuseltem Haar und etwas verkniffener Miene, die bereits an einer Tasse nippte. Der Jack Russell Terrier ließ sich neben ihr im Gras nieder und betrachtete sie hechelnd.

»Bonjour, Préfet«, sagte er, als er herankam.

Die Präfektin sah von ihrer Tasse auf und musterte ihn aus ihren aufmerksamen, dunklen Augen.

»Ah, da sind Sie ja, Inspecteur. Dann können wir ja beginnen.«

»Wie trinken Sie Ihren Kaffee heute, Olivier?«, fragte Campanard und hob einen metallenen Espressokocher.

»Das hier ist kein Kaffeekränzchen, sondern Arbeit«, wies ihn die Präfektin zurecht.

»Ich sehe keinen Grund, warum es nicht beides sein kann, Christelle.«

Olivier grinste und nahm rasch Platz. »Mit Milch und Zucker, merci, Chef.«

Die Präfektin räusperte sich.

»Zuerst«, sie wandte sich Linda zu, »freut es mich, dass wir uns endlich persönlich begegnen, Madame Delacours. Ich hoffe, der Commissaire hat Ihnen meinen aufrichtigen Dank für Ihre bisherige Arbeit ausgerichtet.«

»Hat er, danke!«, erwiderte Linda und wurde ein wenig rot.

»Gut, dann hätten wir das.« Sie sah in die Runde. »Ich möchte nicht weiter um den heißen Brei herumreden. Ich habe einen neuen Auftrag für Projet Obscur und seine unorthodoxen Methoden.«

Olivier verschränkte neugierig die Finger und beobachtete, wie sich die Miene des Commissaires vom jovialen Gastgeber zum ernsten Ermittler wandelte.

»Was ist passiert?«, fragte sein Chef.

Für einen Moment zögerte die Präfektin. »Das ist nicht so leicht zu beantworten.«

»Kein Mord?«, fragte Olivier.

»Nein«, erwiderte die Präfektin. Sie griff in die Ledertasche, die neben ihr im Gras stand, und holte eine Mappe daraus hervor. »Zumindest nicht bestätigt.«

»Ist Ihnen allen das Kloster Sénanque ein Begriff?«

Campanard nickte, während Linda und Olivier gleichzeitig den Kopf schüttelten.

Die Präfektin holte ein foliertes Bild aus der Mappe. Es zeigte ein uraltes Steingebäude, das nur von Wald, Bergen und einem Lavendelfeld umgeben war. Olivier kam das Bild bekannt vor, aber dort gewesen war er noch nie.

»Ah«, murmelte Linda.

»Kennt man das etwa in Paris?«, fragte Olivier.

»Nein, aber ich habe gestern ein YouTube-Video von dort gesehen. Ein etwas verstörendes, muss ich zugeben.«

Die Präfektin zückte ihr Smartphone und zeigte ihnen das Display. Olivier sah das Standbild eines jungen Mönchs, dem ein Blutstropfen aus dem Auge rann.

»Das hier?«, fragte die Präfektin.

»Genau«, erwiderte Linda.