4,99 €

Mehr erfahren.

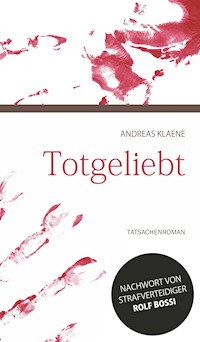

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein Junimorgen im Polizeirevier von Brooksiel. Eine zierliche, adrette Frau Anfang 50 bringt die kleinstädtische Routine der Polizisten durcheinander. Sie behauptet, soeben ihren Mann erschossen zu haben. Der Polizist Udo Kemper kann der Aussage Karin Krogmanns kaum Glauben schenken. Sie spricht zu beherrscht, hat zu viel Klasse, passt in keine Schublade, in die er Mörderinnen sortiert. In ihrer Wohnung finden die Polizisten tatsächlich einen Toten. Im Verhör scheint die mutmaßliche Täterin aus ihrem Leben kein Geheimnis zu machen. Sie erzählt von Konstantin, ihrem Mann. Er sei Offizier, Jetpilot und Fluglehrer. Und nach 29 Jahren habe er etwas getan, das die scheinbar so perfekte Fassade zum Einsturz gebracht hat. Totgeliebt ist als Tatsachenroman ein Beitrag zur Psychologie des Verbrechens und basiert auf einem wahren Fall der deutschen Justiz. Der Autor verzichtet auf konstruierte Spannungsmomente. Sein Roman berührt durch die eindringliche Schilderung von Beziehungsalltäglichkeiten und einer Katastrophe, die sich allmählich ihren Weg durch die Fassade einer fast perfekten Ehe sucht. Andreas Klaene schaffte es wie kein anderer Journalist, Zugang zu der Frau zu bekommen, die das Verbrechen begangen hat. Was ihr Mut machte, seine Fragen ohne Tabus zu beantworten, ist sein Anliegen: Er will der Öffentlichkeit zeigen, wie es möglich ist, dass eine geachtete und so genannte brave Bürgerin tötet. Über sich selbst sagt sie, sie habe "das Schlimmste getan, was ein Mensch einem Menschen antun kann" und sich so "zur Unperson gemacht". Das Nachwort wurde von dem bekannten Strafverteidiger Rolf Bossi verfasst. Kritisch, aber nicht aburteilend, untersucht er die Situation straffällig gewordener Frauen in Deutschland und steigert damit die Brisanz der Frage, wie weit Gerichte von einer gerechten Urteilsfällung entfernt sind.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 423

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Andreas Kläne

Totgeliebt

Tatsachenroman

Mit einem Nachwort von Rolf Bossi

Copyright: © 2017 Andreas Klaene

Umschlaggestaltung: Linda Kahrl

Buchsatz: Sabine Abels | www.e-book-erstellung.de

2. Auflage, erschienen bei tredition GmbH

Originalausgabe: © 2007 bei Conbook Medien Verlag

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zu-stimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Es war nicht zuletzt ein einziger Satz, der mich anspornte, dieses Buch zu schreiben. Er kam aus dem Mund des damaligen Leiters jener Justizvollzugsanstalt, in der die Frau, die auf den folgenden Seiten Karin Krogmann heißt, inhaftiert war.

„Wenn ich es in meinem Beruf nicht

gelernt hätte zu begreifen, dass auch ich

in eine Situation geraten kann,

die mich hinter Gitter bringt,

dann wäre ich dumm und arrogant.“

Zur Wahrung der Anonymität der Protagonistin dieses Buches kann ich nur dieses Zitat, nicht aber den Namen seines Urhebers nennen. Ich danke ihm dafür, dass er mich nachdenklich gemacht hat.

I

Unglaubwürdiges Geständnis

Für die diensthabenden Polizisten in Brooksiel begann der 21. Juni 1994 mit Routine. Viertel vor zehn: Ein feuchter Film von Wischwasser schimmerte noch auf den Bodenfliesen des Polizeireviers. Im Eingangsbereich eine Duftmischung aus Aktenpapier, Kaffee und Haushaltsreiniger.

Mit flacher Hand wischte Polizeiobermeister Udo Kemper die Krümel seines Frühstücks von der Schreibunterlage. Er nahm einen letzten Schluck Kaffee und wollte gerade zu Papier bringen, was in Brooksiel in den vergangenen 24 Stunden gegen die Ordnung verstoßen hatte: viermal Trunkenheit am Steuer, ein Ladendiebstahl und in den Morgenstunden eine Diskothekenkeilerei.

Nichts Aufregendes für den 27-jährigen Polizisten, aber Aufregenderes war in diesem Ort nicht heimisch.

Er war umringt von Weiden und einzelnen Gehöften, die mit ihren mächtigen Dächern wie selbstbewusste Landsherren mitten in der Weite ostfriesischer Küstenlandschaft standen.

Udo Kemper griff zum Telefon. Er wollte seiner Frau mitteilen, dass er wider Erwarten pünktlich nach Hause komme.

Er hatte gerade die ersten Ziffern seiner Telefonnummer eingetippt, als er hörte, wie die Eingangstür seiner Dienststelle ins Schloss fiel.

Eine Frau Anfang 50 trat an die Glasscheibe, die zwischen Bürgern und den Hütern ihrer Ordnung transparente Distanz schafft.

Gedämpft hörte der Polizist ein „Guten Morgen“.

Sofort legte er den Hörer auf, ging auf die Frau hinter Glas zu und schob das Fenster auf: „Was kann ich für Sie tun?“

Kemper hatte diese Frau nie zuvor gesehen. Er registrierte sie als eine etwa einssechzig kleine zierliche Fremde mit dunkelbraunem Pagenkopf, grauem Rock und hochgeschlossener weißer Bluse. Der kurze Moment der Begrüßung genügte ihm, um mit sicherem Gefühl sagen zu können, welche Sorte Mensch er nicht vor sich hatte. Auf ihn wirkte sie weder angetrunken noch gewalttätig, heruntergekommen oder falsch.

Frauen wie sie, dachte er, braucht ein Polizist nicht abzuführen. Sie kommen von sich aus auf die Wache, tragen ihr Anliegen vor und gehen wieder.

Der junge Polizist hatte sein Entgegenkommen mit den Worten: „Was kann ich für Sie tun?“ kaum ausgesprochen, als die Frau ihn ansah und ihm mit ruhigem, klarem Ausdruck sagte, was er kaum für möglich halten konnte: „Ich bin hier, weil ich soeben meinen Mann erschossen habe.“

Udo Kemper war darum bemüht, sein Erschrecken nicht sichtbar werden zu lassen.

Er war froh darüber, dass ihn diese Frau für die Zeit eines Gedankens nicht ansah.

Wortlos senkte sie den Blick auf ihre Hände, die damit beschäftigt waren, die Autoschlüssel hin und her zu wenden.

So ganz konnte und wollte der Polizist ihre Aussage nicht glauben. Ihm fiel die abgerissene und verhärmte junge Frau ein, die seine Kollegen vor ein paar Wochen vernommen hatten. Deren Nachbarn hatten die Polizei alarmiert. Sie hatten von einer wüsten Schlägerei berichtet.

Als die Polizisten eintrafen, hatte ihr Mann gesagt, seine Frau sei krank.

„Die bildet sich ständig ein, dass ich mit anderen Frauen rummache. Und jetzt ist die Verrückte gleich mit der Schere auf mich losgegangen.“

Udo Kemper hatte zu seinen Kollegen gesagt: „Würde mich nicht wundern, wenn wir deren Alten irgendwann aufgeschlitzt in der Wohnung wiedertreffen.“

Die Aussage dieses Morgens, des 21. Juni hingegen, kam ihm vor wie ein schlechter Witz.

Diese Frau und Mord, dachte er, das passte nicht zusammen. Dabei hatte er in achtjähriger Dienstzeit längst begriffen, dass Kriminelle nicht grundsätzlich so aussehen und sprechen, wie nicht-kriminelle Bürger sich das gern vorstellen.

Der junge Polizist wollte das Gespräch mit der vermeintlichen Täterin nicht unter vier Augen weiterführen. Er wandte sich zur Seite, griff zum Telefonhörer und bat seinen Kollegen, schnell nach vorne zu kommen.

Die Tür zu den hinteren Büros öffnete sich. Kempers Kollege Michael Grote betrat den Raum und ging geradewegs auf die fremde Frau zu.

Auf jede Dramatik verzichtend, stand sie fast unbeweglich vor dem 43jährigen Polizeihauptmeister. Nur ihre Hände waren nach wie vor mit ihren Autoschlüsseln beschäftigt.

Die Frau wich dem Blick des Beamten nicht aus und wiederholte: „Ich habe soeben meinen Mann erschossen.“

„Wie bitte,“ kam es aus dem Polizisten heraus, „was haben Sie gemacht?“

Stehenden Fußes fragte er sie nach ihren Personalien und nach dem Tatort. Die Frau gab bereitwillig und ohne zu zögern Auskunft.

Sie sagte, sie heiße Karin Krogmann, sei 52 Jahre alt und habe ihren ein Jahr jüngeren Mann in ihrer gemeinsamen Wohnung in der Deichstraße 11 mit mehreren Schüssen aus dessen Revolver erschossen.

Dem Polizisten fiel auf, mit welch ungewöhnlicher Präzision die Angaben aus ihrem Mund kamen. Sie machte ihre Aussage mit ernstem Gesichtsausdruck und einem Ton, der Bereitwilligkeit zeigte, die nun beginnende Arbeit der Polizisten zu unterstützen.

Bei der späteren Gerichtsverhandlung beschrieb Michael Grote das Auftreten Karin Krogmanns mit einem Vergleich: „Sie schilderte den Vorgang ohne jede Gefühlsregung, so, wie andere Leute vielleicht den Diebstahl ihres Fahrrades anzeigen würden.“

Was Michael Grote in diesem Moment mehr interessierte als die Frau, die sich selbst gerade des Mordes bezichtigt hatte, war der Mann, der das Opfer dieser Frau geworden sein sollte.

Grote alarmierte einen Notarzt und verabredete sich mit ihm am Tatort.

Bevor er in den Streifenwagen stieg, fragte er Karin Krogmann noch nach ihrem Motiv. Sie zog ein Taschentuch aus ihrer Rocktasche und fuhr sich damit über die Augen: „Mein Mann hat mich wegen einer anderen Frau verlassen. – Nach fast dreißigjähriger Ehe, die immer glücklich und harmonisch war.”

„Wann genau ist die Tat passiert?“ wollte der Polizeibeamte wissen.

„Gerade eben. Ich habe alles stehen und liegen lassen und bin sofort hierher gefahren. Ich habe noch nicht einmal die Tür abgeschlossen.”

„Und wo haben Sie die Tatwaffe gelassen?“ fragte Grote.

Es hätte ihn nicht gewundert, wenn Karin Krogmann geantwortet hätte: „Ich weiß es nicht. Ich war nach den Schüssen so durcheinander, dass ich Ihnen beim besten Willen nicht sagen kann, wo ich sie hingelegt habe.”

Stattdessen beschrieb sie dem Beamten ohne zu zögern und exakt, wo sie den Revolver abgelegt hatte: „Er liegt auf einem kleinen Tischchen in unserem Flur.“

Grote hatte es eilig. Er warf sich seine Uniformjacke über und fuhr mit einem Kollegen Richtung Deichstraße.

„Bei diesem Morgenverkehr geht’s bald besser zu Fuß“, meinte er unterwegs, weil der Tatort nur einen knappen Kilometer von der Polizeiwache entfernt war.

Sie hatten das Haus, in dem die Bluttat stattgefunden haben sollte, sofort gefunden. In großen Ziffern war die Nummer 11 von einer roten Klinkerfassade abzulesen.

„Sieht ja gut aus,“ sagte Grote, als er mit seinem Streifenwagen in die gepflasterte Hofeinfahrt einbog.

„Alles tipptopp – wenn da nicht ‘n Toter drin läge. -Ehrlich gesagt, ich trau dem Braten nicht. Mag ja sein, dass wir 'ne Leiche finden, aber die geht nicht auf das Konto von dieser Frau.“

Die 11 war zwar die Nummer eines Mehrfamilienhauses. Doch wer solche Gebäude mit rein kommerzieller Langweiler-Architektur gleichsetzte, machte an dieser Adresse andere Erfahrungen. Die linke Hälfte war zweigeschossig, die rechte, etwas zurückliegende, dreigeschossig. Zwei Satteldächer mit schieferverkleideten Giebeln ruhten auf dem Gebäudekomplex, und ihre weit vorgezogenen Dachüberstande lagen schützend über den Balkonen.

Grote warf aus dem Seitenfenster des Polizeiwagens einen Blick hinauf, als hoffe er, irgendein Detail könne ihm verraten, hinter welchen Fenstern das Verbrechen passiert war. Doch auf Gewalt deutete hier gar nichts hin, zumindest nicht auf den ersten Blick.

Vor dem Haus ein mit kniehohen, runden Palisadenhölzern eingefasster Abstellplatz für Autos. Angrenzend ein kleiner von Gärtnerhand gestylter Vorgarten, in dem Kräuter wie Hahnenfuß und Wegerich noch Unkräuter hießen.

Grote meinte, die Frau habe vom ersten Obergeschoss links gesprochen.

Auch dort nichts Auffallendes: Rechts ein auf Kipp stehendes Fenster. Links ein kleineres, das oben spitz zulaufend der Dachschräge angepasst war. Daneben ein zusammengeklappter Sonnenschirm. In der Mitte des Balkons eine hohe zweiflüglige Fenstertür. Ihre weißen Rollläden waren ein Viertel heruntergelassen, als sollten sie das Morgenlicht im Zimmer dämpfen.

Auf dem Hof sahen die beiden Polizisten den Notarzt aus seinem Wagen steigen. Zusammen gingen sie Richtung Hauseingang. Grotes Zeigefinger fuhr eilig hoch und runter über eine Reihe mit sieben Klingelknöpfen bis er das Namensschild mit der Aufschrift „Krogmann“ gefunden hatte.

Er berührte die Taste kurz, drückte aber nicht. Die Haustür war nicht verschlossen.

Die zwei Polizisten und der Arzt gingen ins Haus. Im Flur war es still. Nur die leisen Geräusche vorbeifahrender Autos waren zu hören.

An der Parterrewohnung vorbei liefen die drei die helle Marmortreppe hinauf.

Michael Grote hatte sich nicht getäuscht. Neben der Wohnungstür im ersten Obergeschoss stand auf einem kleinen Messingschild an der Wand „Krogmann“.

Doch die Tür war zu.

In diesem Moment merkte Grote, dass er zu eilig gewesen war. Er erinnerte sich daran, dass die Frau auf der Wache ihm gesagt hatte, sie habe noch nicht einmal die Tür abgeschlossen.

„So ein Mist,“ fluchte der Polizist, „die hat mir ihren Schlüssel nicht mitgegeben, und jetzt ist die Tür ins Schloss gefallen.“

Zwei Sekunden lang sahen sich die Männer nervös an, bis dem Notarzt einfiel: „Ich glaube, ich habe so was wie ‘ne Brechstange im Wagen.”

Er raste die Treppe hinunter, während Grote zweimal kurz auf den Klingelknopf tippte. Tatsächlich kam der Arzt sofort mit einer flach zulaufenden Stange nach oben gehastet.

Grote brauchte nur ein paar Sekunden, bis die Tür aufsprang.

Ihm fiel auf, was ihm immer sofort in den Sinn kam, wenn er fremde Wohnungen betrat: ihr Geruch.

„Überall riecht es anders. Die meisten Häuser, in denen ich einmal war, würde ich mit verbundenen Augen an ihrem Geruch erkennen,“ hatte er manchmal zu seiner Frau gesagt. Für die Kollegen hieß er wegen seines sensiblen Geruchsinns „Spürnase“, was er in seiner Eigenschaft als Polizist stets mit äußerer Ignoranz genoss.

Auf dem fremden Flur, der jetzt vor ihm lag, roch es nach Morgenstunde. Aber nicht nach heißem Duschwasser und Zigaretten von gestern. Die Luft war rein. So gut wie. Nur ein Duft von frischen Brötchen drang zu dem Polizisten herüber. Er erweckte in ihm den Eindruck, als würde er die Menschen, die hier zu Hause waren, hinter der nächsten Tür beim Frühstück überraschen.

Michael Grote und sein Kollege stießen die Zimmertüren auf. Sie warfen einen Blick ins Wohn- und Esszimmer. Vor ihnen lag ein heller Raum mit rotbraunen Stilmöbeln. Nichts deutete auf einen Kampf hin. Nichts lag herum. Jedes Buch, jedes Deckchen und selbst die Fernbedienung für den Fernseher schienen ebenso ihren dekorativen Stammplatz eingenommen zu haben wie der Blumenstrauß auf der antiken Kommode neben dem Fenster.

In dieser Szene eleganter Akkuratesse fiel nur der Esstisch aus der Rolle. Vier Stühle standen in soldatischer Ausrichtung um den Tisch gruppiert, zwei schräg, so, als hätte sich gerade jemand von ihnen erhoben. Auf der gestärkten Tischdecke zwei benutzte Teetassen, in der Mitte eine offene Brötchentüte, ein Aktenordner und ein paar lose Schriftstücke. Auf einem weißen Porzellanstövchen, dessen Kerze bereits erloschen war, stand eine Teekanne.

Als Grote sich umdrehte, um die anderen Räume zu inspizieren, kam ihm sein Kollege aus dem Flur entgegen.

„Komm mal. Hab’ ihn gefunden. Er liegt im Badezimmer.“

„Tot?“

„Soviel ist sicher.“

Die Leiche eines groß gewachsenen Mannes in heller Sommerhose und blauem Hemd lag auf dem Bauch ausgestreckt in der offenen Badezimmertür. Der Tod hatte sich seiner gebräunten Haut noch nicht bemächtigt.

Dr. Born kniete neben ihm. „Ich kann für den Mann nichts mehr tun.“

Der Arzt machte die Polizisten auf den Rücken des Toten aufmerksam. „Sehen Sie sich mal die beiden Rumpfdurchschüsse an.“

Inzwischen war Markus Perzel am Tatort eingetroffen. Der 40-jährige Kriminalhauptkommissar sah sich nach der Tatwaffe um. Grote erinnerte sich an das, was die Frau auf der Polizeiwache gesagt hatte: „Auf einem kleinen Tischchen rechts in unserem Flur.“

Knappe drei Schritte von dem Toten entfernt entdeckte er es neben der Flurgarderobe. Als die Beamten in die Wohnung eingedrungen waren, hatten sie es nicht beachtet.

„Tatsächlich, die Frau hat mir genau diese Stelle genannt.“

Der Kommissar knipste das Licht im Flur an. Er hockte sich vor das Tischchen, um sich die Waffe näher anzusehen. „Scheint ein alter Armeerevolver zu sein. Aber kein deutsches Fabrikat.“

Perzel öffnete die Tür neben dem Bad. Sie führte ins Schlafzimmer.

Links stand das Bett, eines, das es den Ruhenden quasi im Schlaf ermöglicht, ihren Rücken per Knopfdruck in die gewünschte Position zu bringen. Blauglänzender Satin lag, wie für fremde Blicke hergerichtet, auf beiden Hälften. Fünf, sechs Taschenbücher stapelten sich neben der vorderen Bettseite auf dem Fußboden.

Der Kommissar murmelte den oberen Titel vor sich hin: „,Das Leben ohne Mann’. – Das scheint hier lauter Krisenliteratur für verlassene Frauen zu sein. Dann hat ihr Ehemann wohl da drüben an der Fensterseite geschlafen.“

Inzwischen war auch ein Mann von der Spurensicherung am Tatort eingetroffen. Die Brooksieler Polizisten hatten ihn aus der Kreisstadt angefordert. Der Tote lag noch in der offenen Badezimmertür, sodass der Beamte über ihn hinwegsteigen musste, um in den weiß gefliesten Raum zu gelangen.

Er tastete Fußboden und Wände mit Blicken ab. Hinten links neben einem kleinen Fenster befand sich die Toilette. Daneben war in Brusthöhe Blut auf die Kacheln gespritzt. Ein Ausschuss hatte filigrane rote Spuren auf dem glänzenden Weiß hinterlassen. Zwischen Badewanne und Heizkörper fand der Beamte drei deformierte Projektile. Der Körper des Opfers hatte sie nicht aufhalten können.

Der Kripobeamte war gerade dabei, ein Maßband zwischen der Leiche im Türrahmen und dem Fenster an der Toilette auf dem Fußboden auszurollen, als seine Kollegin Irmgard Pachel ihn über den Toten hinweg begrüßte.

„Lass dich nicht stören. Ich seh’ mich hier nur kurz um. Dann fahr’ ich zur Wache und unterhalte mich mal mit der Täterin. – Weißt du schon Näheres?“

Er zeigte auf das Blut an der Wand. ,,Sieht so aus, als ob der Mann am Fenster oder an der Toilette gestanden hätte, als der erste Schuss fiel. Offensichtlich mit dem Rücken zur Tür. Aber dass er direkt auf der Toilette war, glaube ich nicht. Seine Hose ist ordnungsgemäß verschlossen. Die Täterin könnte da gestanden haben, wo du jetzt stehst. Ich hab’ gerade mal gemessen. Vom Türrahmen bis zum Fenster sind es knappe drei Meter. Nach dem ersten oder zweiten Schuss muss er sich wohl noch auf die Frau zugeschleppt haben.“

Irmgard Pachel drehte den Zündschlüssel ihres Dienstwagens auf Start, wollte jetzt möglichst schnell im Polizeirevier ankommen. Doch in dem Moment, als die Ziffern ihrer Autouhr aufleuchteten, sah sie, was ihr die Stunde geschlagen hatte: ein schlechtes Gewissen.

„Ich Blödmann hab’s verschwitzt,“ hörte sich die Kriminalbeamtin fluchen.

Am Abend zuvor hatte sie ihrem Enkel am Telefon versprochen: „Ich hol’ dich morgen Mittag um zwölf vom Kindergarten ab, dann gehen wir zwei zusammen Hamburger essen.“

Damit wollte sie nicht nur dem Jungen eine Freude machen, sondern nebenbei sich selbst den Eindruck vermitteln, trotz aller Kripo-Pflichten als Oma mit neunundfünfzig keine Null zu sein. Die Vorstellung, Sebastian laufe jetzt enttäuscht nach Hause, fegte ihr jeden anderen Gedanken aus dem Kopf.

Die Frau, deren Wohnräume sie soeben unter die Lupe genommen hatte, kreuzte erst wieder in ihrem Bewusstsein auf, als sie vor den drei Eingangsstufen des Polizeigebäudes stand: Warum hat diese Frau ihren Mann erschossen? Warum ist sie nach dem Höllenlärm des ersten Schusses nicht schlagartig zur Besinnung gekommen?

Für einen Augenblick erlaubte sich die Kommissarin auch die Frage, was sie in ihrer eigenen Ehe erleben müsste, um selbst dermaßen auszurasten.

In den folgenden fünf Stunden machte Karin Krogmann weder aus ihrem Tatmotiv noch aus ihrer Lebensgeschichte ein Geheimnis. Sie saß der Kommissarin an einem kleinen Schreibtisch gegenüber. Er hatte keine Schublade, keine Tür, nur eine Platte, auf der gerade genügend Platz war, um Tonband, Mikrofon, Block und Stift unterzubringen.

Der nackte Tisch glich einer Aufforderung. Wer hier der Polizei gegenübersaß, sollte sich nicht verschließen. Er sollte alles Verborgene hervorholen. Alles, was Menschen mitteilen konnten, war dazu geeignet, auf diesen Tisch zu kommen.

Das glauben in der Regel nur Polizisten. An diesem Mittag jedoch teilte offensichtlich auch die Täterin diese Meinung.

„Stellen Sie mir ruhig alle Fragen, die Sie stellen müssen,“ sagte Frau Krogmann. Sie klang erschöpft und deprimiert, und die Rötung ihrer ungeschminkten Gesichtshaut verriet, dass sie geweint hatte.

„Ich möchte Ihnen überhaupt nichts verheimlichen, denn ich weiß, dass ich das Schrecklichste getan habe, was ein Mensch einem anderen Menschen zufügen kann. Und dafür muss ich bestraft werden.“ Sie putzte sich die Nase und erzählte von Konstantin, ihrem Mann.

Er war Oberstleutnant und Jetpilot bei der Bundeswehr. Vor drei Monaten ging er in Pension.

„Und Pfingsten, also vor vier Wochen, hat er mir mitgeteilt, dass er mich wegen einer anderen Frau verlassen will.“ Karin Krogmann konnte nicht mehr weitersprechen. Ihre Lippen zitterten. Sie wischte mit dem Taschentuch über ihre Augen, doch sie brauchte nur ein paar Sekunden, um sich wieder zu fangen.

„Ich habe meine Ehe zu keinem Zeitpunkt als kritisch erlebt,“ versicherte sie der sieben Jahre älteren Polizistin mit so eindringlichem Blick, als appelliere sie an deren eigene Eheerfahrung.

„Wenn auch Sie verheiratet sind, müssen Sie doch begreifen, was das bedeutet. Das ist doch nicht selbstverständlich. Wer aber in seiner Ehe so glücklich ist wie ich, der stürzt umso härter, wenn ihm gesagt wird, dass nun alles vorbei sein soll.“

Die Kommissarin hörte zu und wunderte sich über den flüssigen und disziplinierten Erzählstil dieser Frau.

Karin Krogmann räumte ein: „Natürlich haben wir uns hin und wieder verbal gefetzt. Aber das sagt ja überhaupt nichts über die Qualität unserer Ehe aus. Grundsätzlich kann ich nur sagen, dass ich fast 30 Jahre lang einen ungeheuer liebevollen, fürsorglichen und guten Ehemann hatte, der mich immer an seinem wunderbaren Leben hat teilnehmen lassen. Ich habe immer eine glückliche Ehe mit ihm geführt. – Und ich bin immer davon ausgegangen, dass auch er glücklich ist.“

Die Kommissarin drückte zwischendurch die Aufnahmetaste ihres Tonbands und sprach ins Mikro. Karin Krogmann schienen ihre eigenen Worte, die sie nun aus dem Mund einer fremden Frau zum zweiten Mal hörte, weder sonderlich zu interessieren noch zu irritieren.

Während die Polizistin rezitierte, stöberte sie bereits gedanklich in ihrem Lebensarchiv. Darum brauchte sie keinerlei Denkpausen, um die weiteren Fragen Irmgard Pachels zu beantworten.

Die Kommissarin wollte wissen, wie Frau Krogmann an die Tatwaffe gekommen war.

„Sie gehörte meinem Mann. Und das war so ein Thema, an dem wir uns immer wieder gerieben haben. Er hat sie vor Jahren als Erinnerung an seine Pilotenausbildung aus den USA mitgebracht. Ich wollte dieses Ding nie in unserer Wohnung haben. Natürlich konnte ich nicht von ihm erwarten, dass er sie wegwirft. - Das ist ja auch gar nicht erlaubt. Aber er sollte sie aus der Wohnung schaffen. Darum hat er den Revolver in den vergangenen Jahren in seinem Büro aufbewahrt. – Bis zu seiner Pensionierung. Dann musste er ihn ja mit nach Hause nehmen – und auch die Munition.“

„Hatte Ihr Mann denn eine Waffenbesitzkarte?“

„Nein,“ sagte Frau Krogmann und sah dabei auf ihren Schoß, als schäme sie sich, das Bild ihres Mannes durch diese Aussage zu verkratzen.

„Aber woher wussten Sie denn, wie man mit so einer Waffe umgeht, wie man die lädt?“

„Mein Mann hat – soviel ich weiß – nie mit dem Revolver geschossen. Er lag immer unberührt in unserem Schlafzimmer. Von ihm wusste ich nur, dass man eine Waffe ölen und reinigen muss. Darum habe ich mir in einem Waffenladen oder Jagdgeschäft Öl gekauft. Und weil ich bei meinem Mann mal gesehen hatte, dass er zum Säubern Pfeifenreiniger benutzte, hab’ ich mir auch die in irgendeinem Tabakgeschäft gekauft.“

„Und wo in Ihrem Schlafzimmer lag die Waffe?“

„Rechts ganz oben auf einem Regal im Nähkörbchen. Es ist schon ein paar Tage her, da habe ich sie von da oben heruntergeholt. Ich hielt sie in meiner Hand und spürte, wie mir die Waffe half. Sie wirkte beruhigend auf mich.“

„Wieso beruhigend? Das müssen Sie mir erklären.“

„Ich hatte mir alles daran angeguckt, denn ich kannte die Handhabung ja nicht. Dann habe ich die Patronen rein und raus getan und den Hahn gespannt. Immer wieder. Das tat ich vor allem dann, wenn ich sehr traurig, einfach fertig war. Dabei erinnerte ich mich daran, wie man in Amerika solch einen Revolver nennt – Peacemaker. Und weil ich ohne Trittleiter nicht an das obere Regal kam und die Waffe immer häufiger herunterholte, habe ich sie dann nur noch in die Schublade unserer Flurgarderobe gelegt. Dieses Hantieren hatte mir eine gewisse Beruhigung gegeben. Denn ich hatte nun ja eine Möglichkeit gefunden, meinem Leiden ein Ende zu setzen. Mit meinem Selbstmord wollte ich meinen Mann beschämen. Ich wollte ihm zeigen: Sieh, wo du mich hingebracht hast.“

„Letztlich haben Sie aber nicht sich, sondern ihren Mann umgebracht.“

Karin Krogmann saß auf ihrem Stuhl, ein Bein über das andere geschlagen, und verbarg ihr Gesicht hinter ihren Händen. Sie sagte etwas, doch ihr Weinen verzerrte ihre klare, beherrschte Sprache.

Die Kommissarin schwieg; so, als fände sie es taktlos, in diesem Moment zu fordern: „Wiederholen Sie bitte Ihre Aussage. Ich habe Sie nicht verstanden.“

Dann wiederholte Frau Krogmann von sich aus unter leisem Weinen: „Ich habe es getan. – Ich habe es getan. Wenn ich es doch nur rückgängig machen könnte – ich würde es sofort tun.“

„Aber wann haben sie denn beschlossen, nicht sich selbst, sondern Ihren Mann umzubringen?“

Karin Krogmann schüttelte den Kopf und winkte ab, als sei alles ganz anders gewesen, als die Kommissarin vermutete. „Es war überhaupt kein Beschluss, ihn zu erschießen. Nicht im eigentlichen Sinne. Ich habe nie daran gedacht, nur meinen Mann zu erschießen und nicht mich. Wissen Sie, Frau Pachel, das war ein ständiger Wechsel der Gefühle. Zuerst hatte ich vor, mich zu erschießen. Dann wollte ich ihn erschießen und dann ihn und mich.“

„Und wie oft haben Sie dann auf Ihren Mann geschossen?“

Die Verhörte sah mit einem Blick, der nichts fixierte, an der Kommissarin vorbei. Sie schwieg.

„Wie oft haben Sie geschossen?“

Dann sagte sie leise, wie geistesabwesend: „Es müssen sechs Schüsse gewesen sein, denn ich hatte den Revolver ja vollgeladen, und als ich ihn auf mich richtete und abdrückte, hat es nur Klick gemacht.“

„Ist Ihr Mann denn schon nach dem ersten Schuss zusammengebrochen?“

Frau Krogmann schüttelte den Kopf: „Nein – er drehte sich um…“

„Er drehte sich zu Ihnen um?“

„Ja, er kam auf mich zu und rief: ,Nein – nein’”.

„Aber Sie haben dann trotzdem weiter auf ihn geschossen.“

Frau Krogmann nickte wortlos, als könne sie selbst nicht glauben, dass das, was sie der Polizistin erzählte, wirklich passiert war.

„Und was haben Sie gemacht, als Ihr Mann am Boden lag?“

„Ich weiß nicht – ich glaube, ich habe nur noch gesagt: Ich hab’s getan, ich hab’s getan.“

Die Kommissarin wollte von Karin Krogmann wissen, ob sie Kinder hatte. Doch ihre Frage blieb sekundenlang unbeantwortet.

Irmgard Pachel sah in ihrem Gesicht, dass sie mit dieser Frage einen Nerv getroffen hatte. Bis jetzt sprach Frau Krogmann wie eine Frau, die sehr verzweifelt und zugleich aufgeregt endlich ihr Herz ausschütten konnte. Ihre Aussagen gerieten zwar hin und wieder ins Stocken, wenn sich Tränen in ihre Sätze drängten, dennoch verlor sie nie den Roten Faden. Jetzt hingegen liefen ihr die Gefühle aus dem Ruder.

Sie fing laut an zu weinen, und das Einzige, was die Kommissarin dabei heraushören konnte, war ein „Entschuldigen Sie bitte, Frau Pachel.“

Das klang wie die Scham eines Menschen, für den es ein Leben lang passé war, auch nur den Ansatz seiner Verzweiflung der Öffentlichkeit preiszugeben.

In 40 Jahren Dienstzeit hatte die Polizistin gelernt, echte von falschen Tränen zu unterscheiden. Darum hätte sie etwas drum gegeben, jetzt irgendeine ausgekochte Betrügerin oder einen gewöhnlichen schweren Jungen auszuquetschen. Sie kritzelte auf ihrem Block herum, weil sie Blickkontakte nicht wollte. Nicht jetzt und nicht mit dieser Frau. Sie mied ihre deprimierten dunklen Augen – wollte ihretwegen nicht mit aufgeweichter Seele aus dem Verhör gehen.

Frau Krogmann atmete tief durch, als wolle sie die schweren Gedanken mit der eingesaugten Luft aus ihrem Gehirn blasen. Sie versuchte, etwas zu sagen, konnte ihr Weinen aber nicht unterdrücken. Irmgard Pachel wollte sie beruhigen: „Lassen Sie sich ruhig Zeit.“

Stammelnd brach dann die Antwort aus ihr heraus, auf die die Kommissarin wartete: „Ja, wir haben zwei Kinder, zwei sehr liebevolle Kinder und zwei wunderbare Enkelkinder. – Es ist so unbegreiflich, was ich meiner Familie angetan habe.“

Die Polizistin spürte, dass sie mit ihren Fragen nach den Kindern in diesem Moment nur quälend weiter kommen würde. Sie versuchte herauszufinden, was sich in den 29 Ehejahren der Karin Krogmann abgespielt hatte und wie es zu diesem Verbrechen kommen konnte.

II

Albtraum im Traumjob

Oktober 1993: Konstantin Krogmann war zur Kur in Bad Niedermar, nur eine halbe Autostunde von Brooksiel entfernt. Dabei lernte er jene Frau kennen, mit der aus Sicht Karin Krogmanns die Katastrophe begann. Im Jahr zuvor war er bereits für ein paar Wochen dort gewesen. Regelmäßige medizinische Checks gehörten zwar zu seinem Fliegerleben wie der Ölwechsel zum Auto. Doch diese beiden Kuren hatten mit seinem Beruf nichts zu tun. Sie waren eine Vorsichtsmaßnahme, damit nicht noch einmal passierte, was gut sechs Jahre zuvor geschehen war. Damals wurde die Pilotenkarriere des Oberstleutnants durch einen Herzinfarkt von einem auf den anderen Tag beendet.

19 Jahre war er nicht nur als Himmelsstürmer über die Köpfe anderer hinweggerast, sondern hatte auch als Fluglehrer jüngeren Offizieren zu Pilotenverstand verholfen. Bis zum Infarkt am 7. Juni 1986. Konstantin Krogmann durfte nicht mehr ins Cockpit – er wurde Verbindungsoffizier.

Jeder andere Mann in seiner Crew hätte das Flugverbot als herben Schlag empfunden, als brutales Erwachen aus einem himmlischen Traum. Die heimliche Angst, der Arzt könne bei den regelmäßigen Untersuchungen an Kreislauf, Lunge oder Herz irgendetwas auszusetzen haben, flog immer mit. Schließlich tat keiner von ihnen einfach seinen Job. Sich mit einem über 12 000 PS starken Geschoss durch die Atmosphäre zu katapultieren, war viel mehr als eine Dienstpflicht. Das war ein Lebensgefühl. Auch für Konstantin Krogmann.

Dennoch sah er die Fliegerei in einem Punkt anders als seine Kameraden. Er gehörte zwar mit seiner Crew zu einem Typ Mensch, der von der Luftwaffe mit dem englischen Wort „tiger“ charakterisiert wurde. Aber seinen Kameraden war klar: Tino war kein „tiger“ – kein offensiver, wagemutiger Flieger. Was nicht bedeutete, dass er Angst hatte. Aber er wusste, dass er für einen so schnellen Vogel wie den Alpha-Jet zu langsam war.

Robert Therborg hatte das bereits durchschaut, als beide noch in Fürstenfeldbruck die Fiat G 91 flogen. Sie schlugen seit ihrer Pilotenausbildung in Texas jahrelang nicht nur am Himmel dieselbe Richtung ein, in der Freizeit verkehrten auch ihre Familien miteinander.

Es war zu Dienstbeginn um halb acht an einem Frühherbsttag. Die Piloten hatten sich gerade zum allmorgendlichen Wetterbriefing getroffen. Der Himmel konnte sich nicht entscheiden. Ein Mischmasch aus grauen Wolkenfeldern und gleißendem Sonnenlicht lag über der Rollbahn. Kein Risiko für die Piloten, aber eine Erschwernis, und Robert entschied als stellvertretender Kommodore: „Wir steigen auf.“

In ihren grauen Fliegerkombis machten sich die Männer über die weite Asphaltpiste auf den Weg zu ihren Maschinen. Vor ihnen lag eine gut einstündige Mission. Ihr Ziel war eine Ranch, ein Schießgebiet, auf das sie ihre Raketen abfeuern sollten.

Konstantin Krogmann zog sich den Reißverschluss seiner Kombi hoch bis unters Kinn, guckte sich die Wolkendecke an und sagte zu Robert: „Also, ganz ehrlich – bei dieser Suppe kann ich auch wohl unten bleiben. Ich brauch’ das heute eigentlich nicht.“

Diesen Satz hätte sich Konstantin gegenüber seinen anderen Kameraden verkniffen. Aber er wusste: Robert konnte seine Vorsicht zur Kenntnis nehmen, ohne sie gegenüber der Crew als Schwäche auszuschlachten. Beim Bier im Casino hatte Konstantin gegenüber Robert schon mal durchblicken lassen, was ihm im Cockpit feuchte Hände bereitete: Das waren die wechselnden Wetterzonen. Bei einer Fluggeschwindigkeit von gut 800 Kilometern pro Stunde wechseln sie Knall auf Fall.

Das hieß für Konstantin an diesem Herbsttag, ständig von Sichtflug auf Instrumentenflug umzuschalten. Dazu brauchte er nicht nur Konzentration in reinster Form. Er musste während seines ein- bis eineinhalbstündigen Fluges in Gedanken auch ununterbrochen seiner Zeit voraus sein. „Wer das nicht beherrscht, handelt zu spät,“ hatte er seinen Flugschülern immer wieder eingebimst. Doch an sich selbst musste er feststellen, dass schnelles Denken und Reagieren nur begrenzt mit Erfolg exerziert werden konnten. Darum herrschte in seiner Crew die einhellige Meinung: „Tino ist ein prima Fluglehrer und guter Pilot. Aber der ideale Platz wäre für ihn auf dem Sessel eines Jumbojets.“

So richtig klar wurde Robert das erst, als beide bereits über 1000 Flugstunden im Cockpit gesessen hatten. Die Crew übte einen Raketenangriff.

Wiesen, Wälder und alles, was den Menschen am Boden Sorge und Behaglichkeit verschafft, raste unter Konstantin hinweg. Und vor ihm krümmte sich der Horizont wie das Ende seiner Welt. Er hatte das Ziel grob ausgemacht. Seinen Gedanken blieb jetzt keine Zeit, die Schönheiten des Moments zu reflektieren. Sein Körper brachte sich für die unmittelbar bevorstehende Aufgabe in optimale Position. Er drückte sich etwas tiefer in den Sitz, um jedes Schaukeln der vier Tonnen rasenden Metalls zu spüren.

Dann hatte seine Maschine die richtige Position erreicht. Konstantin setzte zum Angriff an. Er ließ seinen Jet bei 720 Stundenkilometern im Winkel von 25 Grad auf die Erde zueilen. Seine Augen fixierten nur noch das Ziel – einen grauen Gebäudekomplex auf dem Schießplatz. Gerade noch lagen Felder, Wiesen und Wälder wie akkurat ausgebreitete kleine Tücher unter ihm. Jetzt gewannen sie wie herangezoomt in jeder halben Sekunde deutlich an Größe und Struktur.

Nur etwas über 300 Meter trennten den Pilot noch von der Erde – genau der richtige Zeitpunkt, um die Raketen per Knopfdruck auf ihren Weg zu schicken. Konstantin tickte auf den Auslöser. Seine Augen waren immer noch auf das Ziel gerichtet. Als erfahrener Pilot wusste er, dass es in diesem Moment nur eines für ihn zu tun gab: die Maschine gen Himmel reißen. Doch Konstantin passierte das, was auch immer wieder einigen Flugschülern zu schaffen machte. Seine Augen stierten auf die Raketen, die sich unter ihm gelöst hatten und jetzt zielstrebig vor ihm herrasten. Er war ausschließlich darauf fixiert, ihre Flugbahn bis zum Einschlag zu verfolgen.

Jüngere Kameraden hatte er schon oft vor diesem Phänomen gewarnt: „Das ist verrückt – man weiß, dass es in solch einem Moment unverzüglich wieder nach oben gehen muss. Doch der Verstand ist wie ausgeschaltet.“

Robert hatte seine Mission über dem Schießplatz bereits beendet. Er zog eine Schleife über das Gelände und bekam von oben mit, was sich bei Konstantin zusammenbraute. Es schmeckte ihm nicht, seinem Kameraden ins Handwerk zu pfuschen. Dennoch schaltete er sich per Funk zu Konstantin ins Cockpit: „Los, Tino, komm hoch!“

Zwanzig Minuten später setzten die Maschinen wieder auf der Rollbahn auf. Konstantin zog damit einen Strich unter seine Mission und unter diesen Tag.

Als er Jahre später durch seinen Herzinfarkt aus dem aktiven Flugdienst gerissen wurde, beschlich seine Kameraden ein ungutes Gefühl. Sie malten sich aus, wie sie reagieren würden, wenn ihnen von heute auf morgen verboten würde, ins Cockpit zu steigen. Sie bezweifelten, dass Kontantin als ihr Sunnyboy zu ihnen zurückkehren würde. Doch als er sich aus der Kur in seiner Kaserne zurückmeldete, verbreitete er wie eh und je gute Laune. Er lud seine Crew nach Dienst zum Bier ins Offizierskasino ein, fragte nach den Einsätzen, die sie in den vergangenen Monaten ohne ihn geflogen hatte, aber keiner hatte das Gefühl, dass ihre Antworten ihn wirklich interessierten.

Rege wurde er, als Georg, ein befreundeter Major, erzählte, er habe sich in der Nähe von Fürstenfeldbruck ein Haus im Grünen gekauft.

„So richtig mit großem Garten? Und ihr könnt ganz drum herum laufen, ohne dem Nachbarn die Marmelade vom Brot zu gucken? So was suchen wir auch noch. Aber das wird schon – am 1. April geht’s ja nach Kampenberg, und da gibt’s noch jede Menge Gegend.“

Als Konstantin gegangen war, meinte Georg zu Robert: „Da sieht man’s mal wieder – kein Übel ist so groß, dass nicht auch ein kleiner Nutzen dabei ist.“

„Was meinst du damit?“, fragte Robert mit einer Miene, die nicht verriet, dass ihm derselbe Gedanke gekommen war.

„Was soll ich schon meinen? Tino hat durch seinen Infarkt endlich eine Möglichkeit gefunden, aus dem Cockpit zu steigen – und das, ohne sein Gesicht zu verlieren. So ist er den gefährlichen Job doch prima losgeworden.“

Am 1. April 1987 begann für Konstantin Krogmann eine neue Epoche. In den kommenden sieben Jahren bis zum Ende seiner Dienstzeit verdiente er seinen Sold als Verbindungsoffizier am Boden. Vor ihrem Umzug von Fürstenfeldbruck nach Kampenberg hatten sich Konstantin und Karin ein Haus am Stadtrand ihres künftigen Wohnorts gekauft. Ihre nunmehr eigenen vier Wände hatten sechzehn Jahre zuvor andere Menschen mit anderen Idealen gebaut. Doch die Krogmanns hatten es nach acht Umzügen während Konstantins fliegerischer Laufbahn gelernt, selbst noch so fremde Wände zu Räumen zu machen, die ihnen ein Zuhause gaben.

Konstantin erfüllte sich mit diesem Haus einen Traum.

Nachdem er bis zum Abitur mit seinen Eltern in einer Duisburger Bergwerkssiedlung zur Miete gewohnt hatte und dann über zwanzig Jahre quasi als Nichtsesshafter von Beruf von Mietwohnung zu Mitwohnung getingelt war, konnte er jetzt in Kampenberg gut tausend Quadratmeter eigenen Grund und Boden betreten. Darauf wollte er im Sommer Erdbeeren, Bohnen, Salat und Radieschen ernten.

Dass so ein Nutzgarten vor der Ernte umgegraben, gehackt und regelmäßig gejätet werden wollte, sah Karin klarer als Konstantin.

„So weit kommt das noch,“ hatte sie früher eilig abgewehrt, wenn die Schwärmerei ihres Mannes vom eigenen Garten Wirklichkeit zu werden drohte. „Dann verbringt mein fliegender Hobbylandwirt seine Freizeit auf dem Tennisplatz und im Luftsportverein, und ich liege zwischen den Beeten und rupfe das Unkraut, damit er anschließend Gemüse aus dem eigenen Garten genießen kann.“

Natürlich hätte sie sagen können: „Okay, du willst einen großen Garten, dann sieh du auch zu, dass du ihn in Schuss hältst.“ Doch nach mehr als zwanzig Ehejahren gelang es ihr trefflich, die meisten seiner Reaktionen vorauszukalkulieren. Besonders dann, wenn sich Konstantin etwas in den Kopf gesetzt hatte, von dem er selbst nur zu gut wusste, dass es unvernünftig war.

Karin ahnte, dass er sich in puncto Garten mit ausgebreiteten Armen und dem Charme eines Komödien-Gentleman vor ihr aufbauen und dann sagen würde: „Aber Karinchen, eines ist doch wohl selbstverständlich: Ich wünsche mir einen Garten, also bin ich der Gärtner. Deine Aufgabe ist es dann nur noch, dich zu freuen, wenn ich zu dir in die Küche komme und lauter erlesene Früchte vor dir ausbreitet.“

In der Regel war Karin stolz auf den Charme ihres Mannes. Doch wenn er Luftschlösser plante, die sie vollenden sollte, ging sie auf die Palme. Sein gelegentlicher Hang zu fixen Ideen führte nicht zum Ehekrach. Karin übernahm dann temperamentvoll mit schnellen Worten das Regiment. „Nun bitte ich dich aber, Tino – bleib mal ganz schön auf dem Teppich,“ platzte es beispielsweise aus ihr heraus, als er ihr zum wiederholten Mal ernsthaft den Vorschlag unterbreitete, ein Sportflugzeug zu kaufen.

Wenn er nämlich aus den düsenbetriebenen Kraftpaketen der Bundeswehr stieg, suchte er am Wochenende ein Kontrastprogramm im Luftsportverein. Er genoss es, mit einer der vereinseigenen einmotorigen Cessnas knatternd aufzusteigen und auf alle fliegerische Rasanz zu verzichten.

Unter lauter Hobbypiloten wurde Konstantin im Verein schnell zum Hahn im Cockpit. Wenn er etwas zu sagen hatte, hörten auch ältere Flughasen zu, die bei anderen aus Furcht, belehrt zu werden, ihre Weghörermiene aufsetzten. Tino war für sie schon von Amts wegen ein Experte, dessen Wort galt. Denn den erfolgreichen Luftwaffenoffizier stellte er nicht zur Schau.

Er hatte es auch gar nicht nötig, von sich aus über das zu sprechen, was er als Jetpilot am Himmel trieb. An der Theke im Fliegerheim zeigten genügend flugbegeisterte Kameraden Wissensdurst. Sie fragten ihn nach technischen Daten, nach physischer und psychischer Belastung der Jetpiloten, und bekamen von ihm als Vereinskamerad Tino sachliche, meistens kurz gehaltene Antworten. Dramatisierte Pilotenstorys waren von ihm nicht zu erwarten.

Lediglich bei Feiern konnte es nach dem siebten, achten Bier schon mal passieren, dass er etwas tiefer in seine Erfahrungskiste griff und gern dafür die eine oder andere Bewunderung erntete. Diese Art, gepaart mit Unkompliziertheit und zuweilen lausbubenhaftem Humor, kam an. Und für ihn war sie Passierschein zu Menschen, die darauf bedacht waren, nicht jeden an sich herankommen zu lassen.

Konstantin standen nicht nur die Vereinsmaschinen zur Verfügung. Er flog auch die leistungsstärkeren Privatmaschinen von Helmut Köster, einem Bauunternehmer, der in knapp zwanzig Jahren zu einem stattlichen Vermögen gekommen war, und die von Jan Lager, einem Landmaschinenfabrikanten, der seine zweimotorige Piper regelmäßig für Dienstreisen nutzte.

Im Grunde wusste Konstantin, dass er sich finanziell nie mit diesen Leuten vergleichen konnte. Doch der häufige Umgang mit ihnen und ihren Flugzeugen vernebelte seinen sonst so klaren Blick auf die eigenen finanziellen Möglichkeiten. Hinzu kam die fliegerische Leidenschaft. Sie ließ ihn übersehen, dass ein paar hunderttausend Mark für eine neue Maschine in Kösters und Lagers Etat allemal enthalten waren, aber dass eine einhunderttausend Mark teure gebrauchte für ihn zur finanziellen Eskapade werden würde.

Kostspielige Spinnereien passten zwar nicht zu seinem Beruf. Darin brauchte er Selbstbeherrschung und nüchternes Kalkül, was er beides auch zeigte. Doch er lebte mit einer Gewissheit, ohne sie auszusprechen: Zu Hause kann ich es mir erlauben, auch mal zu träumen und selbst die größte Spinnerei anzustreben. Mit Karin werde ich nie ins Chaos rennen. Sie wird mir schon rechtzeitig den Kopf waschen.

Es war keine Abneigung, die sie für die Wünsche und Träume ihres Mannes empfand. Es war ihre innere Grundhaltung, die es ihr verbot, gegen alle Vernunft ihrer Lust oder ihrem Verlangen nachzugeben.

Karin verstand Konstantins Leidenschaft fürs Fliegen sehr gut. Und wer sie auf den Beruf ihres Mannes ansprach, reagierte nicht selten verwundert, mit welcher Leidenschaft sie darauf einging. „Es ist etwas Großartiges,“ sagte sie mit einem freudigen Gesicht, das sich bemühte, die Größe ihrer Bewunderung selbst für Desinteressierte optisch nachvollziehbar zu machen. Oft sagte sie, sie sei durch Konstantin eine begeisterte Fliegerin geworden, schob allerdings mit verschmitztem Lächeln nach: „Aber nur mit dem Verstand“. Denn um selbst mit solch einer Maschine unter dem Himmel herzudonnern, fehle ihr der Mut.

Ähnlich verhielt es sich mit dem Garten. Auch sie konnte von einem Haus mit großer Grünfläche träumen. Doch zur Verwirklichung dieses Traums fehlte beiden eine wichtige Grundlage: der Spaß daran, vor dem Naturgenuss immer wieder Stunden und Tage in der Natur zu arbeiten. Stattdessen vergrub sich Karin lieber in Büchern, spielte Bridge oder erkundete mit ihrem Mann zusammen die Welt.

Als es dennoch zum Hauskauf in Kampenberg kam, war weniger Konstantins Durchsetzungsvermögen dafür die Ursache, als vielmehr sein Herzinfarkt ein Jahr zuvor. Er hatte Karin schockiert und ihre Grundsätze ins Schlingern gebracht. Als ihr Mann mit 42 Jahren urplötzlich den Platz im Cockpit gegen den im Bett einer Intensivstation eintauschte, begriff sie schlagartig: Auch ein Mann vom Format einer deutschen Eiche kann brüchig werden.

Dabei war es vor allem seine scheinbare Unverletzbarkeit, die ihr festen Boden unter die Füße legte, wo sie wackeligen Untergrund fürchtete. Wie sehr sie auf die Basis, die er ihr gab, angewiesen war, wusste sie vom ersten Tag ihrer Ehe an. Als sie Konstantin im Krankenhaus besuchte, drückte sie konkret wie nie zuvor aus, wie sehr sie aus seinem Gesundwerden ihr eigenes Lebenselixier zog.

Sie beugte sich über ihren Mann, umfasste streichelnd sein Gesicht und sagte ihm mit beschwörender Stimme: „Tino, wenn du nicht wieder gesund wirst, wenn du mir stirbst, dann hab’ ich hier nichts mehr zu suchen.“

Nach einem Vierteljahr hatte sich Konstantin aufgerappelt, und ein paar Wochen später stand er seinen Tennisfreunden wieder als ernst zu nehmender Gegner auf der roten Asche gegenüber.

Nach zehn Monaten parkte ein Umzugswagen vor dem Wohnblock in Fürstenfeldbruck, in dem Krogmanns so ziemlich auf den Tag genau vier Jahre gelebt hatten. Der Abschied von dieser Stadt und diesem Teil Deutschlands fiel beiden nicht schwer, denn ihr Versuch, freundschaftliche Kontakte zu Einheimischen zu knüpfen, war gescheitert. Sie verließen den Süden mit dem Eindruck: „Für die Leute hier unten werden wir wohl ewig nur die Saupreußen bleiben.“

Konstantin und Karin zogen ohne ihre zwei Kinder nach Kampenberg. Vera, die 21-jährige Tochter, arbeitete in einer Computerfirma in München und hatte dort eine eigene kleine Wohnung. Falko, ihren 18-jährigen Sohn, hätten die Eltern am liebsten mit in den Norden genommen, doch zuerst sollte er seine Lehre als Flugzeugmechaniker beenden.

Vor allem Karin litt darunter, den Jungen zurückzulassen. Sie liebte ihn mit einer Intensität, die Konstantin kaum nachvollziehen konnte und manchmal belächelte. Gewissermaßen liebte sie ihren Sohn wie wohl jede Mutter ihr Kind liebt. Doch ihre Zuneigung gegenüber Falko resultierte nicht nur aus mütterlicher Liebe. Sie bemühte sich um ihn und breitete wie eine Vogelmutter ihre Fittiche über ein längst flügge gewordenes Junges aus. Aus Sicht mancher Freunde der Familie liebte sie ihn wie jemand, der einem geliebten Menschen Böses angetan hatte und sich nun darin verausgabte, diese Tat wieder gut zu machen.

Das war nicht immer so. Der Beginn dieses intensiven Verhältnisses zu Falko war exakt datierbar. Es begann am 29. Januar 1982. Damals war der Junge noch nicht ganz dreizehn Jahre alt. Es war die Zeit, in der Konstantin erstmals in Kampenberg stationiert war. Falko besuchte das Gymnasium. Er fuhr morgens mit dem Bus zur Schule, doch am 29. Januar nicht. Der Grund: Sein Vater musste an diesem Tag später als sonst zum Dienst, und Karin schlug vor, ihren Mann zur Kaserne zu fahren und Falko anschließend an der Schule abzusetzen.

Die Nacht zuvor war eisig gewesen. Raureif hatte die Straßen an diesem Morgen in Fallen verwandelt. Konstantin saß auf dem Beifahrersitz und sah nervös auf seine Armbanduhr.

„Wir sind spät dran,“ sagte er zu Karin mit Blick auf den Tacho.

Aber Karin weigerte sich, wegen der unberechenbaren Straßenverhältnisse die Nadel über die Sechzigermarke zu treiben.

„Diese zwei Minuten Zeit haben wir,“ sagte sie beruhigend. „Dir fliegt schon keiner davon.“

Unterwegs zur Kaserne drehte sich Konstantin nach hinten zu Falko um. Er forderte ihn auf, sich kurz abzuschnallen und auf die linke Seite zu rutschen, weil er wollte, dass Karin vor der Wohnung seines Kameraden Bodo stoppte, um ihn mitzunehmen. Konstantin meinte, wenn der Junge links sitze, könne Bodo viel schneller und bequemer auf der rechten Seite einsteigen.

Falko drückte auf den roten Entriegelungsknopf seines Sicherheitsgurtes, und genau in dem Moment spürte Karin, wie ihr der Wagen außer Kontrolle geriet. An einer vereisten Stelle rutschte er auf die gegenüberliegende Straßenseite und schleuderte frontal vor einen Baum. Falko schoss zwischen Fahrerund Beifahrersitz hindurch mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe.

Seine Eltern stiegen unverletzt aus dem Autowrack, doch Falko musste von einem Notarztwagen eilig ins Krankenhaus gefahren werden. Die Diagnose in der Notaufnahme lautete „Schädelfraktur“. Die Chirurgen durften keine Zeit verlieren. Sie operierten Falko mehrere Fragmente aus der Stirn heraus – mit dem vorläufigen Ergebnis: Der Junge werde durchkommen, müsse aber mit herausoperierter Schädeldecke zwei, drei Monate in der Klinik bleiben.

Seine Entlassung sollte nur eine Art Urlaub von der Klinik werden. Zu Hause war sein Kopf ab Augenhöhe aufwärts von einem Schutzgestell ummantelt. Erst acht Wochen später, bei seinem zweiten Krankenhausaufenthalt, wurde Falko von seinem Panzer befreit. Die Chirurgen setzten den Knochenersatz „Solfix 6“ in der Schädeldecke ein. Was diese Substanz wertvoll machte, war ihre Fähigkeit, mit dem noch nicht voll ausgeprägten Kinderkopf mitzuwachsen.

Falko wurde wieder gesund. Doch für Karin blieb der Unfall ein Thema, das tunlichst niemand in der Familie anschnitt. Sie konnte noch gerade einen Scherz gemacht haben, sobald aber jemand über das sprach, was im Winter 1982 passiert war, wurde sie schlagartig still und hatte Mühe, ihre Tränen zu unterdrücken. Sie redete sich ein, die alleinige Schuld an diesem Unfall zu tragen.

Konstantin versuchte in solchen Momenten, sie zu beruhigen. Meistens sagte er: „Karinchen, du bist doch sonst auch immer so vernünftig. Hör doch bitte mal auf, dich mit dieser Vorstellung zu quälen. Das bringt doch nichts. Denk einfach daran, dass der Junge bei allem Unglück noch verdammtes Glück gehabt hat.“

Viel weiter ging Konstantin mit seiner Besänftigung nicht. Selbst die leiseste Andeutung, dass er den Jungen damals aufgefordert hatte, sich abzuschnallen, umging er wie ein Pilot die Gewitterfront.

Vera und auch Falko reagierten mit der Zeit immer saurer darauf, dass ihre Mutter sich die Verantwortung ständig in die eigenen Schuhe schob. Beide sagten ihr unverhohlen, was über Konstantins Lippen nicht kam. Je plausibler sich ihr Plädoyer für die Mutter anhörte, desto mehr fühlten die Kinder, dass ihre Worte sie gar nicht mehr erreichten. Stattdessen lief der Unfall wie ein Film vor ihrem inneren Auge ab, und die Erklärungen ihrer Kinder verkamen zur undefinierbar leisen Geräuschkulisse.

In der ersten Zeit war es vor allem Vera, die sich Mutters Ignoranz nicht gefallen ließ. Aufbrausend hielt sie ihr vor, die Realität offensichtlich überhaupt nicht sehen zu wollen. Dann ließ Karin ihre Augenlider demonstrativ langsam zufallen, was Vera signalisierte: Das Thema ist beendet.

Die Mutter sorgte abrupt für einen Szenenwechsel, indem sie Vera mit mütterlicher Autorität klarmachte: „Du bist jetzt still! – Wer ein Fahrzeug lenkt, trägt die Verantwortung für seine Mitfahrer. Wenn dein Vater beim Fliegen ein anderes Flugzeug übersieht, kann er sich auch nicht aus der Affaire ziehen, indem er behauptet: Mein Co-Pilot hat mich abgelenkt.“

Bevor sie die letzten Wörter aussprach, machte sie auf dem Absatz kehrt und mit der Hausarbeit weiter.

Neun Jahre nach dem Unfall schien das Thema für Konstantin, Vera und Falko längst vom Tisch und von Karins Seele zu sein. Falko hatte seine Lehre in Fürstenfeldbruck abgeschlossen und war zu seinen Eltern nach Kampenberg gezogen. Dann wurde er krank. Vor einem gemeinsamen Mittagessen mit seinen Eltern brach er wie aus heiterem Himmel zusammen und lag apathisch auf dem Boden.

Der herbeigerufene Arzt meinte, alle Symptome sprächen für einen epileptischen Anfall. Im Krankenhaus stellte sich heraus: Der Arzt hatte Recht. Doch was Karin wie einen Schlag um neun Jahre zurückwarf, war das Ergebnis weiterer Untersuchungen: Falkos Epilepsie war eine Spätfolge des Autounfalls.

Damit noch nicht genug. Als die Ärzte Falko nach seinem Beruf fragten, mussten sie ihm das Ende seiner gerade begonnenen Karriere bescheinigen. Er durfte seine Tätigkeit als Flugzeugmechaniker mit 22 Jahren bereits nicht mehr ausüben, weil die Gefahr für einen Epileptiker, an rotierenden Maschinen zu arbeiten, zu groß war.

Wenn Karin an diesem Tiefschlag überhaupt irgendetwas entdeckte, was sie aufbauen konnte, war es die Tatsache, dass der Junge nicht mehr in Süddeutschland lebte, sondern in Kampenberg. Er war für sie erreichbar. Das gab ihr das Gefühl, zumindest einen Versuch starten zu können, ihrem behinderten Sohn ein paar von den Steinen aus dem Weg zu räumen, die sie glaubte, gelegt zu haben.

III

Trennungen

Mit Trennungen und Abschiedserlebnissen wuchs Karin auf. 1942 brachte Hilde Baling, eine zierliche Frau von 23 Jahren, die noch fragte: „Was kostet die Welt?“ sie ohne Ehemann zur Welt. Mit ihrer westpreußischen Geburtsstadt Thorn verknüpfte die Tochter nie eine Erinnerung, weil ihre Mutter mit Sack und Pack und Kind vor der näherrückenden Front des Zweiten Weltkriegs nach Freiburg floh.

Freiburg wurde für Karin aber kein Zuhause, sondern eine viermonatige Stippvisite. Mutter und Tochter machten sich auf den Weg zurück gen Norden, nach Celle. Dort fanden die beiden im Haus von Hildes Vater und Stiefmutter bis zum Kriegsende eine Bleibe. Ihre Mutter ergatterte einen Job als Köchin bei der UNRRA, der United Nations Relief and Rehabilitation Administration. Das war eine Organisation, die Ausländern nach dem Krieg bei der Rückführung in ihre Heimat behilflich war. Die Arbeit in der Küche sicherte nicht nur den Lebensunterhalt, sie machte Hilde auch stolz. Die junge Mutter bekam die Stelle nämlich wegen ihrer Englischkenntnisse, und die hatte sie durch ihr so genanntes Pudding-Abitur, eine Fachhochschulreife mit hauswirtschaftlicher Ausrichtung.

Als der Friede gerade über Deutschland gekommen war, begannen für Karin die Unruhen. Sie war fünf Jahre alt, als ihre Mutter für sich einen Mann und für ihr Kind einen Stiefvater fand. Sie stellte ihrer kleinen Tochter Alfred Gorski vor – einen Mann, der Hildes Dreißiger-Jahre-Ideal recht nahe kam: blond und breitschultrig. Alfred war nicht nur fleißig, er wollte nach oben. Das führte dazu, dass er sich gleich nach seiner Schlosserlehre in ein berufsaufbauendes Studium vertieft hatte. Künftig mit ihm leben zu wollen, bedeutete, nach fünf Jahren umzuziehen, weil er in Gifhorn eine Stelle als Maschinenschlosser fand.

Karin ging an ihrem neuen Wohnort ein knappes Jahr lang zur Volksschule, dann zum Gymnasium. Sie fühlte sich wohl auf der Schule und unter Kindern, von denen bald zwei ihre Freundinnen wurden. Sie lernte und spielte mit ihnen in dem Bewusstsein, eine von ihnen zu sein, und da, wo sie waren, gehörte sie hin. Hinzu kam, dass sie sich mit Alfred in geordneten Bahnen wähnte. Sie befreite ihn schnell von seinem distanzierenden Stiefvater-Status und nannte in „Papa“.

Sein Tatendrang, seine Spontaneität und sein Talent, nicht über jeden Stein zu stolpern, sondern einfach drüberzuspringen, machten sie in fremder Umgebung sicher. Anfangs.

Doch dann konnte sie in Alfred nicht mehr in erster Linie den strebsamen Vater sehen. Für sie und ihre Mutter entpuppte er sich zum unruhigen Geist im Haus. Es verging kaum noch ein Feierabend, ohne dass er sich bemühte, Hilde seine Pläne schmackhaft zu machen. Sein Fernziel war es, selbständig zu werden. Dazu wollte er nach Australien, und das am liebsten sofort.

Hildes Antwort war vier Jahre lang immer die gleiche: „Das kommt überhaupt nicht in Frage. Das mache ich nicht mit.“

Was sie am meisten daran hinderte, war ihr alter Vater, der alleine in Celle lebte.

Das musste Alfred akzeptieren. In seinem Kopf gährten indes neue Ziele, und er ließ nicht locker, Frau und Kind davon zu überzeugen, dass ihr Platz entweder in den USA oder in Kanada sei. Als Hildes Vater 1956 starb, konnte sie vor Alfred keinen Anker mehr auswerfen, der sie in Deutschland hielt.

Im November, Karin war gerade 14 Jahre alt, war die Ausreise nach Kanada amtlich. Die Gorskis packten ihre Sachen. Sie rafften zusammen, was bei einer Schiffspassage mitzunehmen war, und das war kaum mehr als das, was Reisende in Koffern verstauen, wenn sie nach ein paar Wochen wieder in ihre Heimat zurückkehren wollten. Was ihr Gepäck von Urlaubern mit Rückfahrkarte unterschied, waren ein paar Töpfe und Pfannen, die Hilde mit Wollsocken und Unterhosen voll stopfte, um jeden platzfressenden Hohlraum zu nutzen.

Als Karin zuvor mitbekam, dass ihre Mutter nun doch bereit war auszuwandern, wusste sie nicht mehr, was sie glauben sollte. Sie fühlte sich von ihr hinters Licht geführt. Wie oft hatte sie flehend gefragt: „Mama, du wirst Papa doch davon überzeugen, dass wir hier bleiben müssen, oder?“