8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Krimi

- Serie: Detective Strafford ermittelt

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

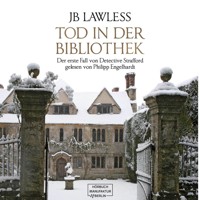

Nach dem großen Erfolg von »Tod in der Bibliothek« ein Krimi rund um die Prinzessinnen Elizabeth und Margaret. London, 1941: Als London bombardiert wird, droht den beiden Mädchen Elizabeth und Margaret laut Secret Service auch von anderer Seite Gefahr. Eine Entführung soll geplant sein, und so werden sie inkognito nach Irland gebracht, in die Obhut des jungen Detective Strafford. Und der ist mit den selbstbewussten Mädchen ganz schön überfordert. Der junge irische Detective Strafford und die englische Geheimagentin Miss Celia Nashe haben eine wichtige Aufgabe: Sie sollen in Clonmillis Hall über »Ellen« und »Mary« wachen, und keiner darf wissen, dass es sich dabei eigentlich um die Königskinder handelt. Aber die irische Dienerschaft und alle, die in der Nähe wohnen, gehen in dem großen Haus ein und aus, nicht wenige von ihnen haben seit dem Unabhängigkeitskrieg kein gutes Bild von England. Bald sickert durch, um wen es sich bei den beiden Mädchen wirklich handelt. Und die Prinzessinnen beginnen, sich in ihrem goldenen Käfig zu langweilen, und wollen raus …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

JB Lawless

Um Mitternacht ab Buckingham Palace

Ein Fall für Detective Strafford

Aus dem Englischen von Elke Link

Kurzübersicht

> Buch lesen

> Titelseite

> Inhaltsverzeichnis

> Über JB Lawless

> Über dieses Buch

> Impressum

> Klimaneutraler Verlag

> Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

Inhaltsverzeichnis

Das junge Mädchen stand im Dunkeln vor dem hohen Fenster und beobachtete fasziniert und voller Aufregung, wie die Bomben auf die Stadt fielen. Im Osten, dort, wo sich die Docks befanden, leuchtete der Himmel in den buntesten Farben, gelb, blau, pink, grauviolett, große, rot geränderte Rauchwolken zogen auf. Fast schien es, als wären die Feuerwerke zur Guy-Fawkes-Night vorgezogen worden. Nein: Es wirkte wie eine Inszenierung, wie der letzte Akt einer Oper, dirigiert von den umherschweifenden Strahlen der Suchscheinwerfer.

Sie kam sich wirklich vor wie eine Figur auf einer Bühne, mit dem riesigen, abgedunkelten Raum hinter sich und dem Himmel, der in der Ferne in Flammen stand.

Dann kam schnell etwas aus der Dunkelheit angeflogen und knallte gegen die Scheibe vor ihr, sodass sie zusammenzuckte. Nach der ersten Schrecksekunde trat sie näher ans Fenster und sah den Vogel draußen auf dem Schotter. Er lag auf dem Rücken, die Flügel unnatürlich akkurat angelegt. Er zuckte, seine Augen waren geöffnet; in dem grellen Licht vom Himmel glänzten sie wie kleine schwarze Perlen. Was war das für ein Vogel? Keine Eule – gab es hier mitten in der Stadt überhaupt Eulen? –, aber es konnte ein Star sein oder vielleicht sogar eine kleine Krähe. Ihr war klar, dass er sterben würde, und noch während sie zusah, hörte er auf zu zucken und seine Flügel wurden schlaff.

Sie stellte sich vor, wie dort drüben in den Docks Menschen auf diese Art starben, Arbeiter, Matrosen, Feuerwehrleute, Leute auf der Straße und sogar zu Hause, die Arme fest an die Seiten gedrückt, den Blick starr zum lodernden Himmel gerichtet, und wie dann deren Augen dunkler wurden und die Arme kraftlos.

Hinter ihr ging die Tür auf.

»Was machst du da?«, fragte ihre Schwester mit schneidender Stimme.

Das Mädchen wandte sich nicht vom Fenster ab. »Nichts«, sagte sie.

Ihre Schwester trat rasch nach vorne und zog die schweren Vorhänge zu, sodass die Ringe oben an der Stange rasselten. »Weißt du nicht, dass Verdunkelung angeordnet ist?«

Ihre Schwester war vier Jahre älter als sie und ganz furchtbar herrisch.

»Es war ja kein Licht an.«

»Egal – die Regel besagt, dass man nach Einbruch der Dunkelheit immer die Vorhänge zuziehen muss.«

Das kleine Mädchen seufzte. Ihr Name war Margaret. Sie war zehn.

»Ein Vogel ist gegen das Fenster geflogen und gestorben«, sagte sie. »Er liegt draußen, auf dem Boden, wenn du ihn ansehen willst.«

»Du solltest hier nicht am Fenster stehen. Wenn eine Bombe einschlägt, gibt es eine Explosion, die Glasscheibe zersplittert und du stirbst.«

»Meinst du, sie würden Bomben auf uns werfen, hier?«

An diese Möglichkeit hatte sie zuvor gar nicht gedacht. Sie fragte sich, wie es wohl wäre, in die Luft zu fliegen. Aber der Palast war so groß, dass er gewiss nicht einstürzen würde. Nur das Dach würde beschädigt, und Schornsteine würden eingerissen werden.

»Sie werfen überall Bomben ab«, sagte ihre Schwester. »Jetzt komm schon – Mummy und Daddy warten auf uns.«

Sie ging voran aus dem Zimmer. Die beiden liefen durch einen breiten Korridor, in dem Kronleuchter hingen. Rechts und links standen Reihen vergoldeter Stühle einander gegenüber, und an den Wänden hingen große verschnörkelte Spiegel, ungerührt wie Wachposten.

Beim Gehen betrachtete Margaret interessiert ihre Schwester. »Du zitterst«, sagte sie zu ihr.

»Was?«

»Hast du Angst vor den Bomben?«

Ihre Schwester wich ihrem Blick aus. »Natürlich habe ich keine Angst.«

Sie waren bei einer breiten Flügeltür angelangt. Auf jeder Seite stand ein livrierter Lakai in Habachtstellung.

»Warum der Vogel wohl gegen das Fenster geflogen ist?«, fragte Margaret nachdenklich. »Vielleicht hatte er auch Angst vor dem ganzen Lärm und den Lichtern.«

Die Lakaien traten gewandt nach vorne, und jeder zog seine Seite der Flügeltür auf, um die Mädchen einzulassen.

Der große Salon mit der hohen Decke war mit einer verblassten goldenen Tapete und einem dunkelgelben Teppich ausgestattet. Auch hier gab es einen Kronleuchter. Große, verschwommene Gemälde, hauptsächlich Porträts in diversen Schwarz-, Braun- und Rottönen, ragten ein wenig aus den Wänden heraus, als würden die Menschen darauf aufmerksam zuhören, was in dem Raum vor sich ging. Auf dem Rost eines gewaltigen Marmorkamins qualmte ein absurd kleines Kohlenfeuer: In Kriegszeiten war es die Pflicht eines jeden, sparsam zu heizen.

Der Vater des Mädchens, er war groß und schlank und trug einen dreiteiligen Anzug aus grauem Tweed, stand mit einem Glas Sherry in der einen und einer Zigarette in der anderen Hand vor dem Kaminsims. Ihre Mutter, angetan mit einem grünen Seidenkleid, die Haare ein gestufter Helm aus ondulierten Wellen, saß auf einem Chintzsofa. Auch sie hatte eine Zigarette und ein Glas in den Händen, in ihrem allerdings war Gin.

»Da seid ihr ja, ihr beiden!«, begrüßte ihr Vater sie fröhlich. Nicht weit entfernt fielen mehrere Bomben, sodass die Fenster in den Rahmen wackelten. »Ein fürchterlicher Lärm, nicht wahr?«

Er stotterte leicht, was sich verschlimmerte, wenn er aufgeregt oder besorgt war.

Nach fünfzehn Minuten gaben die Sirenen Entwarnung. Margaret und ihr Vater hatten sich an einen kleinen runden Tisch mit verschnörkelten Beinen und Löwenfüßen gesetzt und spielten Draughts. Ihre Mutter, die noch auf dem Sofa lag, blätterte den Punch durch. Die ältere Schwester saß mit einem aufgeschlagenen Buch auf dem Schoß in einem Lehnsessel. Es war offensichtlich, dass sie nur so tat, als würde sie lesen. Margaret schielte gelegentlich mit zusammengekniffenen Augen zu ihr hinüber; sie sah ihrer Schwester an, dass sie immer noch Angst hatte, auch wenn das Bombardement beendet war.

Ihr Vater machte einen Zug. »Ha!«, rief er triumphierend. »Jetzt musst du mich zum König krönen!«

Margaret lachte abfällig. »Dann bist du ja doppelt König.«

»G-genau!« Ihr Vater errötete leicht, weil er das Wort nur schwer hervorbrachte; sein Stottern war ihm peinlich – beziehungsweise sein »Sprachfehler«, wie ihre Mutter sie anhielt, es zu nennen, auch wenn es tatsächlich nur selten erwähnt wurde und niemals, wenn ihr Vater in Hörweite war. Sie schämte sich für ihn. Sie kannte keinen anderen Erwachsenen, der stotterte.

»Lilibet, mein Liebes«, sagte die Frau auf dem Sofa zu ihrer älteren Tochter, die immer noch dasaß und das Buch auf den Knien umklammert hielt, »habt ihr wirklich alles fertig gepackt? Miss Nashe wird sehr bald hier sein.«

Sie hielt den Blick starr auf das Buch gerichtet. Margaret sah wieder zu ihr hinüber. Die Atmosphäre im Raum war mittlerweile angespannt.

»Ihr müsst tapfer sein, ihr zwei«, sagte ihre Mutter bewusst munterer. »Es ist nur für kurze Zeit, bald sind wir alle wieder zusammen.«

»Warum können wir nicht einfach nach Schottland, und ihr kommt mit uns?«, fragte Margaret.

»Weil dein Vater und ich hierbleiben müssen, um bei den Menschen zu sein und an ihrer … ihrer …«

»Ihrer was?«, fragte das jüngere Mädchen.

»An ihrer Tapferkeit teilzuhaben«, sagte ihr Vater. »Und um Mr Hitler zu zeigen, dass wir keine Angst vor ihm und seinen Bomben haben und dass wir uns seinen Sch-Schikanen niemals ergeben werden.« Er wandte sich an seine ältere Tochter. »Nicht wahr, Lilibet?«

»Ja, Daddy«, sagte das Mädchen in dem Sessel. Ihr Vater machte Anstalten, einen Spielstein zu bewegen, überlegte es sich aber anders und dachte nach. Margaret sah ihre Schwester wieder mit zusammengekniffenen Augen an, grinste breit, ohne dass ihre Eltern es mitbekamen, und streckte ihr die Zunge heraus.

»Ich verstehe nicht, was daran tapfer sein soll, uns nach Irland zu schicken«, sagte sie. »Mir kommt das eher vor wie Weglaufen.«

Ihre Mutter und ihr Vater wechselten Blicke.

»Manchmal denke ich mir, man sollte dich auf Mr Hitler ansetzen.« Der König lächelte seine jüngere Tochter über das Spielbrett hinweg an. »Er würde sich zu Tode ängstigen, wenn du ihn auch nur ansiehst.«

Draußen heulten wieder die Sirenen. Das Mädchen in dem Sessel hob den Blick von dem Buch zu den verhängten Fenstern und schlug eine neue Seite auf.

1

Detective Garda Strafford stand am Fuß der Treppe zum Kildare Street Club und blickte zum dritten oder vierten Mal Richtung Government Buildings. Der Minister hatte zehn Minuten Verspätung – mit Absicht, dessen war sich Strafford sicher: Wichtigtuer ließen keine noch so kleine Gelegenheit aus, ihre Bedeutung zur Schau zu stellen.

Es war ein warmer Oktobermittag, die Sonne hing irgendwo am Himmel, und ein bleichgoldener Dunstschleier trübte die Luft. Strafford, von Geburt her dünn, trug einen dunklen Dreiteiler aus Tweed, der lose an seiner großen, skelettartigen Gestalt hing, dazu ein dunkelgrünes Hemd und eine dunkle Krawatte. In der rechten Hand hielt er einen weichen Filzhut, über seinem linken Arm hing ein Trenchcoat aus Gabardine. Sein Haar war so hell, dass es beinahe farblos war. Eine Stirnlocke hatte die Tendenz, ihm über die Augen zu fallen, sodass er sie immer wieder in einer raschen Geste mit vier ausgestreckten Fingern zurückschieben musste.

Er blickte noch einmal die Straße hinunter.

Eine seltsame Vorstellung, dass in Europa Krieg herrschte, während hier alles traumhaft friedlich war, zumindest hatte es den Anschein. Die irische Republik, die sich in diesem Konflikt für neutral erklärt hatte und vorhatte, es auch zu bleiben, nannte diesen Krieg nicht einmal »Krieg«, sondern bezeichnete ihn als »Notfall«. Die Stammtischbrüder hatten eine Menge Witze darüber auf Lager.

Der Minister für Auswärtige Angelegenheiten, Daniel Hegarty – »Dan, the man«, wie er sich gerne von den Parteitreuen und, noch wichtiger, von der Öffentlichkeit nennen ließ, insbesondere, wenn Wahlen anstanden –, der Mensch, auf den Strafford ungeduldig wartete, hatte den Ruf, halbwegs kultiviert zu sein. In seiner Jugend hatte er eine Zeit lang in Heidelberg studiert und angeblich einmal mit W. B. Yeats und Lady Gregory im Russell Hotel gespeist. Doch diese Weltläufigkeit spielte er herunter. Eine Grundlage seiner politischen Strategie bestand darin, sich als einfacher Landbewohner darzustellen, der sich allerdings nichts vormachen ließ, wie jedermann wusste.

Ein großer, schwarz glänzender Wagen hielt am Randstein. Der Fahrer im schwarzen Anzug sprang elegant heraus und öffnete die hintere Tür, worauf der Minister höchstselbst hervorkam und sich den Hut aufsetzte.

Er war Anfang vierzig, sah aber älter aus. Von der Gestalt her ähnelte er einem leicht zusammengedrückten und lang gezogenen Guinnessfass. Dieser Eindruck wurde durch einen voluminösen langen schwarzen Wintermantel noch verstärkt, dessen gewaltiger Umfang dort, wo die Taille gewesen wäre, hätte der Mann eine solche gehabt, von einem breiten, eng geschnallten Gürtel ein wenig eingeschnürt wurde. Sein Kopf war erstaunlich groß, viel zu groß für seine Gesichtszüge, die sich in der Mitte eines Gesichts zusammendrängten, das so ausladend und rund war wie ein Essteller. Er trug eine randlose Brille und einen kleinen schwarzen Schnurrbart, der wie ein rußiger Daumenabdruck in der Mulde unter der Nase saß, ein Geschenk des Himmels für seine Gegner, die ihn mit dem Spitznamen »Adolf« bedacht hatten. Seine wässrig blauen Äuglein lagen tief in Fettfalten, und sein Mund, bei dem Strafford unwillkürlich an das Ventil eines Fußballs denken musste, fiel an den Seiten schroff ab. Hunde, die bellen, beißen nicht, sagte man gerne mit Bezug auf ihn – allerdings konnten einige Leute in der Politik durchaus Bissspuren vorweisen, die er an diversen zarten Stellen ihrer Anatomie hinterlassen hatte. Und es hieß, wenn er mit seinen Kumpanen zusammen war, entspannte er gerne bei einer Flasche Porter oder einem Glas Whiskey. Angeblich riss er gelegentlich den einen oder anderen Witz, und am Ende der Abschlussfeier nach der Jahresversammlung der Partei soll er in einem unerwartet hellen Bariton ein Rebellenlied gesungen haben.

»Sind Sie Strafford?«, verlangte er zu wissen. Er sprach mit starkem Cork-Akzent. »Wie alt sind Sie? Sie sehen ja aus, als sollten Sie noch in kurzen Hosen herumlaufen.«

Flüchtig schüttelte er dem Detective die Hand. Seine Hand war feucht und warm und überraschend klein, beinahe zierlich, und einen Augenblick lang stellte sich Strafford vor, in den Falten dieses gewaltigen Mantels wäre eine winzige Frau versteckt, eine Assistentin, eine Ehefrau oder Tochter gar, die der Minister stets vor sich hertrug, damit sie den Handschlag übernahm. Strafford schossen häufig derlei bizarre Bilder durch den Kopf. Er glaubte daher, ein von Grund auf unernster Mensch zu sein, bei einem Polizisten gewiss eine gravierende Schwäche, aber er hatte keine Ahnung, wie er dem beikommen sollte.

Die beiden Männer stiegen die Stufen hoch, gingen zwischen den zwei glänzenden Steinsäulen links und rechts des Eingangsportals hindurch, dann zog Strafford die Tür mit der großen, quadratischen Glasscheibe auf und wich zurück, um den Minister zuerst eintreten zu lassen. Sollte er erwähnen, dass das Fenster der Legende nach während des Unabhängigkeitskriegs in die Tür eingebaut worden war, damit man im Falle eines Anschlags die Gunmen die Treppe heraufkommen sehen konnte? Natürlich nicht, dachte er bei sich und erinnerte sich gerade noch rechtzeitig, dass der Minister damals selbst zu den Gunmen gehört hatte. Strafford hatte auch in Betracht gezogen, auf das Fries ein Stück weiter an der Außenwand hinzuweisen. Die steinernen Affen dort spielten Billard, wirklich eine Kuriosität – wer wohl auf diese Idee gekommen war? Aber er bezweifelte, dass »Dan the Man« sich für so skurrile Kleinigkeiten interessierte.

Im Gegensatz zu Strafford nahm Minister Hegarty sich selbst äußerst ernst.

Aus der offenen Tür schlugen ihnen Schwaden dicker, warmer Luft entgegen, geschwängert von Zigarrenrauch, zerkochtem Rindfleisch, altem Wein und alten Männern. Der Kildare Street Club war so etwas wie das inoffizielle Hauptquartier des anglo-irischen, protestantischen Irlands. An der Art, wie sich der Minister immer wieder kurz umblickte und versuchte, seine nicht zu straffenden fetten, hängenden Schultern zu straffen, merkte Strafford, dass ihm dieser Ort nicht nur unbekannt war, sondern ihn auch einschüchterte.

Der Minister setzte den Hut ab und kämpfte sich aus dem Mantel. Er trug einen stramm zugeknöpften marineblauen Zweireiher, ein weißes Hemd mit hohem, steifem Kragen und eine dunkelblaue Krawatte mit einem winzigen Knoten, der aussah, als sei er nicht mehr gelöst worden, seit Hegarty ein junger Mann war. Von dem Moment an, in dem der Minister aus dem Auto ausgestiegen war, hatte sich Strafford an jemanden erinnert gefühlt, und jetzt wusste er, an wen. Eingeschnürt in diesen Anzug, im Würgegriff der Krawatte, mit dem großen Kopf und den dünnen schwarz glänzenden Haaren, die an seiner bleichen, feuchten Stirn klebten, war er Oliver Hardy wie aus dem Gesicht geschnitten.

Urplötzlich tauchte ein gebeugter weißhaariger alter Mann vor ihnen auf – als wäre er just in diesem Moment aus einer verborgenen Falltür im Boden gekommen. Der Minister schreckte zurück und drückte sich Hut und Mantel schützend an die Brust.

»Ich bin hier mit …«, begann er.

»Ja, ja, Mr Hegarty«, unterbrach ihn der Portier. »Hier entlang, bitte.«

Hegarty sah den Detective irritiert an – woher wusste der Portier, wer er war? Strafford lächelte und nickte ihm ermunternd zu. An solchen Orten kannte er sich aus. Sein Vater war auswärtiges Mitglied des Klubs gewesen, die Mitgliedschaft hatte er allerdings schon lange beendet. Als Straffords Vater noch regelmäßig einmal im Monat für ein Wochenende kam, vergnügte er sich damit, sich in den großen Erker, der auf die Nassau Street hinausging, zu stellen, in seinem auffälligsten karierten Anzug samt passender Weste, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, Uhrkette und seidenes Einstecktuch, die Insignien seiner Klasse, deutlich sichtbar, und dabei finster auf die Passanten hinabzublicken.

Der Minister fühlte sich letztlich dann doch bewogen, seinen Klammergriff zu lösen und Mantel und Hut dem betagten Portier zu überlassen. Der hängte sich den Mantel über den Arm, setzte den Hut darauf und führte die beiden Männer an die Bar.

Da kam Strafford in den Sinn, dass er selbst, genauso wie Hegarty Oliver Hardy wie aus dem Gesicht geschnitten war, wiederum womöglich einem jungen Stan Laurel ähnelte, bleich und dürr, wie er war, mit seiner eingefallenen Brust, dem schmalen Kopf und seiner sanften, zerstreuten Art. Er musste die Lippen fest zusammenpressen, um nicht zu lachen. Als er noch ein Junge war, hatte seine längst verstorbene Mutter immer gesagt, er habe einen widernatürlichen Sinn für Humor. Er fand, sie hatte im Großen und Ganzen recht damit, auch wenn er beim Heranwachsen gelernt hatte, sich mehr oder weniger zurückzuhalten. Er war schon immer ein Einzelgänger gewesen, und seine speziellen Späße stellten eine Art Gesellschaft für ihn dar, wohl ähnlich wie Freunde, die sich Kinder ausdachten.

Die Bar war leer, bis auf den Barkeeper in seinen gestreiften Hosen und der schwarzen Weste. Der Minister bestellte einen Jameson.

»Sie dürfen im Dienst wahrscheinlich nicht trinken«, sagte er zu Strafford.

»Nun ja, ich weiß gar nicht, ob ich streng genommen im Dienst bin, Herr Minister. Ich nehme einen Bushmill’s.«

Hegarty schnaubte. Natürlich, Bushmill’s: der Rachenputzer der Protestanten.

Der Barkeeper stellte die beiden Gläser mit gelbbraunem Whiskey auf den Tresen und erklärte, was sich in welchem befand. Dann platzierte er neben jedes noch ein Glas Leitungswasser.

Hegarty hob sein Glas Jameson. »Sláinte«, sagte er mit einem Hauch von Herausforderung; er war bekannt dafür, dass er sich sehr für die Nationalsprache einsetzte. Er hatte sogar einmal einen Zehn-Jahres-Plan vorgeschlagen, um das Sprechen der irischen Sprache im ganzen Land verpflichtend vorzuschreiben. An seinem Revers steckte ein kleiner Goldkreis, der ihn als Gaeilgeoir auswies.

Auch Strafford nahm sein Glas. »Sláinte«, antwortete er beherzt; das gesellschaftliche Leben war in dieser noch jungen Nation ein Minenfeld.

Eine Weile tranken sie schweigend und blickten auf den Spiegel gegenüber und die hinter der Bar aufgereihten Flaschen. Hegarty sah auf die Uhr. »Mittlerweile sollte er doch da sein, oder?«, meinte er gereizt. »Ich dachte, Ihre Leute seien immer pünktlich.«

Strafford wusste genau, was er mit »Ihre Leute« meinte. Er gehörte zu den wenigen Nichtkatholiken bei der Garda, der Nationalpolizei, und soweit er wusste, war er der einzige Protestant im Rang eines Detective. Er war schnell aufgestiegen – nach nur zwei Jahren bei der Polizei hatte man ihn vom Streifendienst entfernt und zum Detective befördert –, allerdings war er sich immer noch nicht ganz sicher, warum er überhaupt Polizist geworden war. Vielleicht hatte er damit die neue Ordnung unterstützen wollen. Protestanten machten lediglich fünf Prozent der Bevölkerung der Republik aus, und die Mehrheit von ihnen hatte sich nach der Unabhängigkeit sang- und klanglos aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen und die Führung der neuen katholischen Bourgeoisie überlassen. Strafford war ein Sohn der anglo-irischen Vorherrschaft – auch wenn er persönlich sich kaum mehr von Yeats’ Herrenreitern vom Lande unterscheiden konnte –, und er verspürte ein wenig verschämt ein gewisses Pflichtgefühl, was oder wem gegenüber hätte er gar nicht genau sagen können. Jedenfalls hatte er sich mittlerweile mit seiner ungewöhnlichen Stellung als protestantisches Mitglied einer beinahe ausschließlich katholischen staatlichen Institution abgefunden und dachte kaum mehr darüber nach, außer bei jenen Gelegenheiten, bei denen er gezwungenermaßen darauf aufmerksam gemacht wurde.

Er und der Minister hatten schon fast ausgetrunken, und immer noch war kein Anzeichen von dem Beamten von der britischen Botschaft zu sehen, dem Anlass ihrer Zusammenkunft. Der Minister atmete deutlich hörbar durch die Nase aus, das Geräusch eines wichtigen Mannes, der sich herabgewürdigt fühlte und dem es schwerfiel, sein Temperament zu zügeln. Minister Hegarty war es nicht gewohnt, dass man ihn warten ließ.

Eine gute Viertelstunde war vergangen, als Richard Lascelles schließlich auftauchte. Er war ein typischer gelangweilt wirkender Engländer – Strafford kannte diesen Typus gut –, bewusst geziert, aber mit einem Rückgrat aus gehärtetem Stahl und einem skrupellosen Leuchten hinter dem sorgfältig aufrechterhaltenen entspannten Lächeln. Er trug einen British-Warm-Mantel und glänzende, handgefertigte Budapester. Auf der Innenseite seines Handgelenks balancierte er seine Melone, den Daumen am Hutrand eingehakt. Diesen Trick zu erlernen musste ihn beträchtliche Zeit und Anstrengung gekostet haben, zu welchem Zwecke blieb dahingestellt, außer vielleicht wegen der kleinen Freude daran, derartig geschickt etwas vorzuführen, das gleichzeitig belanglos und schwierig war.

Ja, befand Strafford, hinter Lascelles’ aalglattem Äußeren steckte wahrscheinlich ein kleiner Spaßvogel. Das musste er im Kopf behalten.

»Tut mir leid, dass ich zu spät bin.« Lascelles riss den Arm abrupt zurück, sodass der Hut durch die Luft wirbelte. Er fing ihn mit den Fingerspitzen auf und setzte ihn auf dem Tresen ab; seine prahlerische Geschicklichkeit nahm kein Ende. »In der Botschaft hat es ein wenig Aufregung gegeben.« Er schüttelte Hegarty die Hand und warf einen fragenden Blick Richtung Strafford. »Ich ging davon aus, dies sei ein privates Treffen?«

Hegarty stellte den Detective vor. Lascelles lächelte wieder, herzlicher diesmal. Schon ein einziger Blick auf Straffords Kleidung und sein allgemeines Auftreten genügte, und schon konnte er dem jungen Mann präzise Schicht, gesellschaftliche Stellung und Religionszugehörigkeit zuordnen.

»Sie gehen mit und hören sich an, was er will«, hatte Inspector Hackett, Straffords Chef, ihm aufgetragen. »Sie können in seiner Sprache mit ihm sprechen.«

Die Dienststelle des Ministers hatte Einwände gegen die Anwesenheit des Detective gehabt, aber die Botschaft hatte über Hackett um dieses Treffen ersucht – die Briten kannten ihn und vertrauten ihm, soweit sie überhaupt jemandem in diesem Land vertrauten –, und man hatte es für ratsam gehalten, dass jemand von der Polizei den Minister begleiten sollte.

In Anbetracht der Spannungen mit Großbritannien wegen der Neutralität sowie der Sturheit der britischen Regierung angelegentlich der Forderung der Royal Navy nach Zugang zu irischen Häfen, was die irische Regierung eisern ablehnte, hielt Strafford die ganze Sache für klar regelwidrig. Und warum ausgerechnet der Kildare Street Club? Andererseits war gerade das meiste regelwidrig, nachdem die britischen Großstädte von deutschen Bombern angegriffen worden waren und sich das Vereinigte Königreich gegen eine Invasion gewappnet hatte.

»Also«, sagte Hegarty, »was kann ich für Sie tun, Mr Lascelles?«

Lascelles hatte zuvor das Angebot, etwas zu trinken, abgelehnt. Nun sagte er: »Lassen Sie uns doch zum Lunch nach oben gehen. Das Kotelett ist hier nicht schlecht, und sie haben einen famosen Weinkeller.«

Hegarty und der Detective leerten ihre Whiskeygläser, mit denen sie sparsam gehaushaltet hatten, dann stiegen die drei Männer die Treppe zum Speiseraum im ersten Stock hinauf. Drei große, lichterfüllte Fenster gaben den Blick über die Nassau Street auf den Zaun des Trinity College und den Cricketplatz dahinter frei. Gerade war ein Spiel im Gange, sicherlich eines der letzten der Saison. Die kleinen Gestalten in Weiß bewegten sich scheinbar in Zeitlupe über das Gras, als würden sie ein archaisches religiöses Ritual zelebrieren, was sie irgendwie ja auch taten, dachte Strafford bei sich.

In dem Raum befanden sich etwa ein Dutzend Männer beim Mittagessen, einige zu zweit, die meisten jedoch allein. Frauen waren heute nicht zugegen, allerdings war man wenige Jahre zuvor gegen einigen heftigen Widerstand übereingekommen, dass Mitglieder Damen zum Lunch oder zum Dinner in den Klub einladen durften. In einer Ecke stand offenkundig abgesondert ein für drei Personen eingedeckter Tisch: Hegartys Leute hatten vorab angerufen, um sicherzugehen, dass niemand sie belauschen konnte. Die Botschaft hatte zwar nicht verraten, worum es bei der Unterredung gehen sollte, aber es wurde deutlich, dass es sich um eine Angelegenheit von einiger Tragweite handeln würde und es nicht sein durfte, dass jemand davon Wind bekam.

Hegarty und der Engländer wählten beide die Ochsenschwanzsuppe, und alle drei bestellten gegrillte Seezunge als Hauptgang. Lascelles schlug vor, ein Glas Rotwein zu bestellen, da sie zum Fisch eine Flasche Weißen trinken würden. »Der rote Hauswein ist hervorragend«, sagte er.

So wurde dementsprechend eine Flasche Roter bestellt, Strafford allerdings trank keinen und meinte, er wolle noch ein wenig warten; er trank generell nur selten – in der Bar hatte er den Whiskey lediglich geordert, um ein Zeichen zu setzen, und jetzt spürte er ihn bereits.

Während sie auf die Suppe warteten, nickte Lascelles in Richtung des Fensters und der Cricketspieler in der Ferne. »Ich wäre zu gerne dort draußen«, meinte er wehmütig, dann wandte er sich rasch wieder den beiden Männern am Tisch zu und sagte: »Das ist natürlich keine Kritik an Ihnen, meine Herren.«

»Nun denn, Mr Lascelles.« In Hegartys randloser Brille blitzte das Licht vom Fenster auf. »Wollen wir zur Sache kommen? Ich vermute, Sie haben ein Anliegen.«

Lascelles richtete den Blick noch einmal auf das Cricketspiel, einen Ellbogen auf die Stuhllehne gestützt, und rieb sich mit einer Fingerspitze langsam über das Kinn, gleich unter der Unterlippe.

»Die Sache ist die, Herr Minister«, er zögerte und wählte seine Worte sichtlich mit Bedacht, »wir – also die Botschaft – wurden von unseren Vorgesetzten in London angewiesen, uns mit einer etwas heiklen Bitte an Ihre Regierung zu wenden.«

»Was für eine Bitte?« Hegarty machte keinen Versuch, die leichte Feindseligkeit in seiner Stimme zu verhehlen.

Lascelles nahm keine Notiz davon: Er hatte seine Stelle noch nicht lange inne, aber mit dem irischen Beamtentum hatte er schon reichlich Erfahrungen gesammelt. »Es geht um zwei Kinder«, sagte er.

Hegarty starrte ihn an. »Kinder?«

»Richtig. Zwei junge Mädchen, um genau zu sein.«

2

Die Suppe wurde serviert, ebenso der einfache grüne Salat, den Strafford bestellt hatte, um nicht aufzufallen, während die anderen beiden ihren ersten Gang verspeisten. Nichtsdestotrotz warf Hegarty einen verachtungsvollen Blick auf die etwas welken Blätter. Zweifellos dachte er, Strafford würde sich demonstrativ bescheiden geben, das glaubte zumindest Strafford; bei einem Mann wie Hegarty gab es keinen Mittelweg. Was mussten Yeats und Lady G. nur von ihm gehalten haben?

Die Cricketspieler hatten ihr Spiel unterbrochen und waren auf dem Weg zu den Umkleiden, wie Strafford beobachtete. Er verachtete Sport jeglicher Art, bis auf Tennis, das er wegen der flüssigen Eleganz des Spiels mochte – nicht dass er jemals gut darin gewesen wäre, aber er hatte die wenigen talentierten Spieler, die auf seine Schule gegangen waren, bewundert und in manchen Fällen auch beneidet.

»Die Mädchen sind vierzehn und zehn.« Lascelles streute eifrig Salz in seine Suppe. »Wir müssen sie umgehend aus London herausholen. Wir sind ratlos, was wir mit ihnen anfangen sollen, seit der Blitzkrieg begonnen hat. Aber sie müssen unbedingt an einem geschützten Ort untergebracht werden, wo wir sie in Sicherheit wissen.«

Hegarty, sein Löffel verharrte auf halbem Weg in der Luft, betrachtete Lascelles mit höchster Aufmerksamkeit. »Und darf ich fragen, wer sie sind, diese ›Mädchen‹?«

Auch Lascelles unterbrach seine Mahlzeit und lächelte ihn wieder an, wobei er die Zähne zeigte. Er sah gut aus, auf vornehme, aber dennoch irgendwie brutale Weise, mit der schmalen Stirn, hohen Wangenknochen und dunklen, sonderbar funkelnden Augen. Seine Haut wirkte irgendwie ledrig, als hätte er viele Jahre in äquatorialem Klima verbracht. Nach Straffords Erfahrungen waren Diplomaten ein sonderbarer Schlag: Ihre häufigen Entwurzelungen und Versetzungen in mannigfache Gegenden der Welt ließen sie hinter ihrem geübt ausdruckslosen Auftreten eine Spur nervös wirken, als rechneten sie jeden Augenblick damit, dass ein Bote herbeigeeilt kam und ihnen die Order überbrachte, innerhalb einer Stunde ihre Sachen zu packen und das Feld zu räumen.

Hegarty wartete immer noch auf eine Antwort auf seine Frage. Lascelles spitzte die Lippen und warf einen kurzen Blick zur Seite. »Herr Minister, sagen wir einfach, die Mädchen stammen aus einer guten Familie – einer schrecklich guten Familie.«

»Ich verstehe.« Hegarty ließ seinen Löffel wieder in der Suppe verschwinden. Er lächelte verschlagen, wodurch sich sein Gesicht zusammenzog, sodass alles noch enger beisammenzustehen schien. »Es heißt ja«, sagte er im Plauderton und hielt dabei die Lider gesenkt, »Ihr König und Ihre Königin bleiben in London, solange die nächtlichen Bombardements andauern, um …«, mit hochgezogenen Augenbrauen blickte er auf, »… um an den Leiden des gemeinen Volks teilzuhaben.«

»So ist es. Ihre Majestäten bestehen darauf, nicht von der Stelle zu weichen.«

»Das ist sicherlich sehr großmütig von ihnen«, bemerkte Hegarty mit einem kleinen trockenen Schniefen. »Und die Familie bleibt bei ihnen?«

»Das lässt sich daraus schließen, ja.« Lacelles wählte seine Worte mit Bedacht. »Aber in Zeiten wie diesen gibt es natürlich vieles, was man der Öffentlichkeit besser vorenthält. Das ist eine Frage der Stimmung.«

»Ach ja?« Hegarty gab ein heiseres Glucksen von sich.

Strafford, der zwischen dem Minister und dem Diplomaten saß, beobachtete fasziniert, wie die beiden feilschten, obwohl die Bedingungen für ein mögliches Abkommen noch nicht einmal erörtert worden waren.

Zwei Mädchen aus einer Familie an der Spitze der britischen Gesellschaft: Er konnte sich schon vorstellen, um wen es sich handelte. Dieses Treffen war außerordentlich interessant geworden.

Hegarty aß seine Suppe auf, schob den Teller zur Seite, wischte sich seinen kleinen, feuchten roten Mund mit der Serviette ab und hustete in eine winzige Faust; trotz seiner massigen Gestalt waren diverse seiner Körperteile Miniaturen, als wäre ihrem Wachstum Einhalt geboten worden, gleichsam die letzten Reste des Kindes, das er einmal gewesen sein musste, so unglaubhaft es heute auch schien. Langsam ergriff er sein Glas und trank den letzten Tropfen Wein, der sich noch darin befand.

»Irland verhält sich in diesem Krieg neutral, Mr Lascelles«, sagte er pointiert. »Das ist Ihnen sehr wohl bewusst.«

»Natürlich. Allerdings weiß ich auch – ja, das wissen wir wohl beide –, was im Interesse Irlands liegt.«

Der Kellner, ein grauhaariger Muskelmann in gestreifter Weste, kam an den Tisch. Er hatte die Weinkarte dabei. Lascelles nahm sie entgegen und vertiefte sich stirnrunzelnd darin, die Unterlippe dabei mit Daumen und Zeigefinger betastend. Hegarty erregte Straffords Aufmerksamkeit und zwinkerte ihm zu, ohne seinen Gesichtsausdruck auch nur im Mindesten zu verändern.

Lascelles blickte zum Kellner auf. »Den Rheinwein, Dudley«, sagte er.

»Sehr wohl, Mr Lascelles«, brummte der Kellner. Die Haut an seinen Wangen und am Kinn war rot geädert und schuppte sich an manchen Stellen grau. Strafford fand, er sah aus wie ein Preisboxer im Ruhestand. An Orten wie diesem war das Personal immer interessant, und er fand es frustrierend, dass er es nie schaffte, mehr über den Hintergrund der Leute zu erfahren, ohne herablassend zu wirken oder direkt anzuecken. Zu Dudley passte der Name Dudley so wenig, wie man sich nur vorstellen konnte. Dennoch hieß er so, außer Lascelles hatte es erfunden, was ihm bei seiner Art von Humor durchaus zuzutrauen war. Kaltherzigen Menschen wie ihm gefiel es, sich über jene lustig zu machen, die sie vielleicht als niedere Schichten bezeichnen würden.

»In unserem Interesse, sagen Sie.« Hegarty blickte nachdenklich zu den Cricketspielern. »Und wie könnte das Ihrer Meinung nach aussehen?«

Über dem Feld verdichtete sich der Nebel, und die Sonne hatte mehr Mühe,hindurchzudringen.

»Tatsächlich glaube ich, dass sich unsere Interessen, also Ihre und unsere, in diesem Fall decken«, antwortete Lascelles leise, wobei er immer wieder kurze Blicke nach rechts und links warf und doppelt sicherstellte, dass ihn auch wirklich niemand belauschen konnte.

»Die Briten haben vor zwanzig Jahren meinen Vater erschossen, im Unabhängigkeitskrieg«, sagte Hegarty und blieb dabei sanftmütig, gar freundlich. »Wussten Sie das, Mr Lascelles?«

Lascelles leerte sein Weinglas, dann stellte er es auf die Tischdecke und rollte es auf dem Fuß langsam immer wieder im Kreis, ohne den Blick davon abzuwenden. »Ja, das wusste ich«, sagte er ruhig. »Aber nach allem, was ich höre, ist es Ihrem Vater seinerseits gelungen, bei derselben unerfreulichen Misere einen Gutteil unserer Männer zu erschießen. Ja«, er lächelte und zeigte dabei wieder seine Zähne, »wenn ich mich nicht irre, trugen Sie doch selbst Waffen als junger Mann, in – was war es noch? In der West Cork Brigade?« Er blickte zum Fenster. »Oh, guter Wurf, Sir!«, rief er.

Lascelles schenkte sich selbst und dem Minister noch Wein ein – Strafford hielt die Hand über sein leeres Glas. Während er den Austausch zwischen den beiden Männern verfolgte, hatte er zunehmend das Gefühl, nach und nach alle Farbe zu verlieren, sodass er mittlerweile vollkommen durchsichtig geworden sein müsste. Und wirklich, für die beiden, die mit ihm am Tisch saßen, schien er bereits unsichtbar zu sein, eine Figur aus Glas, denn sie ignorierten ihn gänzlich. Das machte ihm nichts aus: Was den gesellschaftlichen Umgang anbelangte, so gehörte er zu den geborenen Zuschauern im Leben, und damit war er auch zufrieden. Er war meistens der Beobachter, selten der Handelnde.

Dudley, der Unglaubwürdige, kam mit dem bestellten Fisch, assistiert von einem rothaarigen jungen Mann mit wunden Knöcheln – eigentlich war er noch ein Junge –, der aussah wie ein verängstigtes Stierkalb. Der Wein wurde vorgezeigt, dann entkorkte ihn Dudley mit brüsker Routine, auf die er sichtlich stolz war. Er schenkte Lascelles einen kleinen Schluck ein und wartete, einen Unterarm auf den Rücken gelegt. Lascelles kostete den Wein, spülte den Mund damit aus, ließ ihn erst in die eine Wange schwappen, dann in die andere, bevor er schluckte, und nickte dann dem Kellner zu.

»So, Mr Lascelles«, sagte Hegarty, nachdem Dudley und sein Helfer gegangen waren, »Sie möchten also diese beiden Mädchen von ihrer schrecklich guten Familie trennen und sie eine Weile zu uns hinüberschicken, damit wir sie sicher verwahren?«

Lascelles hatte Fisch und Kartoffeln in mundgerechte Würfel geschnitten. Er musste zumindest einen Teil seiner Kindheit in Amerika verbracht haben, dachte sich Strafford, denn amerikanischen Kindern wurde das so beigebracht, das wusste er. Genau wie bei dem Personal von Klubs wusste man bei diesen Botschaftstypen nie, woher sie kamen oder wer ihre Vorfahren waren. Aussehen und Aussprache waren typisch für Eton oder Oxford, aber er konnte auch sonst irgendwo herkommen. War Lascelles überhaupt ein englischer Name? Strafford glaubte sich zu erinnern, dass der Privatsekretär des Königs so ähnlich hieß – beziehungsweise, das fiel ihm jetzt ein, nicht so ähnlich, sondern genauso: Tommy Lascelles. Ob das wohl ein Verwandter war? Viele Familien mit diesem Namen konnte es nicht geben.

»Das war Sinn und Zweck unseres Ansinnens, ja.« Lascelles zerteilte immer noch gewandt sein Essen. »Sie haben ja schon darauf hingewiesen, dass Irland sich neutral verhält, Herr Minister, und ich bin froh, sagen zu können, dass es ein sehr friedfertiges Land ist«, er hielt kurz inne, »heutzutage zumindest. Deshalb ist es ideal für unseren Zweck. Zunächst hielten wir Kanada für die beste Wahl, aber die U-Boote der Jerrys werden im ganzen Nordatlantik gerade besorgniserregend aktiv. Australien? Viel zu weit weg. Südafrika? Nun ja. Also fragten wir uns – also London fragte sich –, ob Sie hier drüben denn vielleicht einverstanden wären, die armen heimatlosen Kinder aufzunehmen und ihnen während dieser Zeit Obdach zu gewähren.« Er trank einen Schluck Wein und spitzte anerkennend die Lippen. »Ganz ordentlich, dieser Rheinwein, finden Sie nicht?«

Hegarty neigte das Gesicht tief über den Teller – wie ein Schaf über ein Stück Rasen, dachte Strafford bei sich – und vermischte die zerdrückten Kartoffeln mit dem Fischsaft, um dann Gabel um Gabel mit dem daraus resultierenden Brei zum Mund zu führen, während dieser Prozess von sicherlich unbewussten, anerkennenden kleinen Schmatzern begleitet wurde.

»Mr Lascelles«, Hegarty hielt den Blick noch gesenkt, sein Kiefer arbeitete, »sagen Sie mir doch, was wäre«, er machte eine kurze Pause, dann sprach er weiter, »um es klar und deutlich zu sagen, was würde dabei für uns herausspringen?«

Lascelles war darin vertieft, sein Mittagessen zu separieren, zu portionieren und zu zerschneiden. Doch trotz seiner Art, wie ein Yankee mit dem Essen umzugehen, musste er auf jeden Fall auf eine Privatschule gegangen sein, dachte sich Strafford: Nur ein Mensch, der eine der exklusiveren Erziehungsanstalten Englands besucht hatte, würde die wässrige Seezunge und die matschigen Kartoffeln mit derart ungezwungenem Gleichmut verzehren – obwohl sogar er die dicken Erbsen hatte liegen lassen, die nicht grün waren, sondern einen ungesund wirkenden, staubigen Grauton hatten. Trotz seiner Neutralität musste auch Irland einige durch den Krieg bedingte Einschränkungen hinnehmen.

Entgegen allem Anschein hatte Lascelles zugehört. Er legte Messer und Gabel weg, trank noch einen Schluck Wein, tupfte sich den Mund mit der Serviette ab, zog seinen Stuhl näher zum Tisch und beugte sich vertraulich nach vorne.

»Ihr Land braucht Kohle, wird mir berichtet«, sagte er leise aus dem Mundwinkel heraus. »Kohle, Mr Hegarty, Kohle ist etwas, wovon Großbritannien eine Menge besitzt – in diesen gefährlichen Zeiten gehört es zu unseren wenigen unerschöpflichen Ressourcen.«

»Das bezweifle ich nicht.« Hegarty kniff seine kleinen Augen mit den bereits schweren Lidern zusammen. »Die Yorkshire Dales, die walisischen Täler …« Verträumt ließ er den Satz ausklingen. Irland hatte nur seinen Rasen.

»So ist es.« Lascelles nickte. »Nun, HMG bietet, in Gestalt des Außenministeriums, die Möglichkeit einer vierzehntägigen Lieferung zum Hafen von Dublin an, von … nun ja, sagen wir einstweilen, x Tonnen, als Geschenk des ehemaligen Unterdrückers«, er lächelte vielsagend, »an einen ehemaligen Unterdrückten.«

»Ein Geschenk?« Hegarty stülpte die Unterlippe nach außen und zeigte die glänzende rosa Innenseite. Es wirkte gleichzeitig wie ein Lächeln und ein höhnisches Grinsen.

»Dann eben ein Anreiz«, räumte Lascelles leichthin ein. Er wandte sich plötzlich Strafford zu, als wäre ihm gerade eingefallen, dass er auch da war, und sprach ihn direkt an. »Und Sie, junger Mann, wie finden Sie die Seezunge?«

»Sehr gut«, antwortete Strafford möglichst tonlos und gleichgültig, wie er es einstudiert hatte.

Tatsächlich jedoch hatte er den Fisch aufgegeben, der fade und lediglich lauwarm war. Lascelles war noch unermüdlich dabei, sein Essen zu verputzen, und beförderte die einzelnen Portionen mit geübter Schnelligkeit auf der Gabel in den Mund. Strafford überlegte, wie alt er wohl sein mochte. In den Vierzigern, schätzte er, so wie Hegarty, doch im Gegensatz zu Hegarty wirkte er jünger, mit seinen großen weißen Zähnen und der sonnengebräunten Haut, die in den Falten unter seinen Augen und neben den Ohren einen unverkennbar schwärzlichen Schimmer hatte. Ja, eindeutig die Kolonien.

Unterdessen blickte Hegarty aus dem Fenster und saugte an etwas, das sich zwischen seinen Backenzähnen festgeklemmt hatte, wohl ein Stück Fisch.

»Sie verlangen viel«, sagte er an Lascelles gewandt. »Falls die deutsche Gesandtschaft Wind von dieser Art Deal bekommt, den Sie da vorschlagen, sitzen wir alle in der Patsche.«

»Aber wie sollten sie denn ›Wind‹ davon bekommen?«, fragte Lascelles lachend.

»Wenn die Mädchen erkannt würden?«

»Man geht davon aus, ihr Aufenthalt im unzivilisierten Bereich von … im ländlichen Irland sei so unwahrscheinlich, dass es den Leuten schlichtweg nicht einfallen würde, es könnte sich um sie handeln. Man hat ihnen beigebracht, sich unter falschen Namen zu bewegen … Ellen und Mary. Sie werden es sicherlich als eine Art Spiel betrachten und mit Begeisterung mitmachen.«

»Es ist riskant.«

»Von unserem Standpunkt aus wäre es ein weitaus größeres Risiko, sie in London zu lassen. Alles wurde sorgfältig abgewogen. Wir können die Mädchen in einer dunklen Nacht mit dem Flugzeug oder auf einem ungekennzeichneten Marineschiff schicken, ohne dass es eine Menschenseele mitbekommt.«

»Ja, bis auf jeden Angestellten und jede Aufwärterin in der britischen Botschaft, und die sind nur der Anfang«, meinte Hegarty trocken. Eine Weile bearbeitete er wieder das Stückchen, das zwischen seinen Backenzähnen hängen geblieben war. »Und sagen Sie mir doch, was wir mit diesen Mädchen anfangen sollen, falls wir uns einverstanden erklären, sie aufzunehmen?«

Der Engländer schloss kurz die Augen und machte eine besänftigende Geste mit der linken Hand.

»Wir haben mit dem Herzog von Edenmore gesprochen«, murmelte er. »Er ist willens, eine Unterkunft anzubieten. Er wohnt auf Clonmillis Hall, bei Clonmillis in der Grafschaft Tipperary …« Er hielt inne. »Stellen Sie sich vor, bevor ich hierher entsandt wurde, war mir nie klar, dass es Tipperary wirklich gibt! Ich dachte, es sei nur ein erfundener Name in dem alten Lied.« Kopfschüttelnd lachte er in sich hinein. Dann fuhr er mit ernster Miene fort. »Der Herzog ist eine Art Verwandter der … der Familie der Mädchen. Das Anwesen um Clonmillis Hall ist groß, ziemlich abgeschieden und sicher. Nach Einschätzung unserer Leute könnte es keinen besseren Ort für die armen Kleinen geben.«

Hegarty blickte sich unruhig im Raum um. Es war offensichtlich, dass er die Zusammenkunft gerne zu einem Ende bringen würde. »Ich kann lediglich Ihre Anfrage an … an unsere Leute weitergeben.«

»Hervorragend!« Lascelles versetzte der Tischkante mit den Fingerspitzen beider Hände einen leichten, fröhlichen Schlag. »Dann warte ich auf Ihre Nachricht.« Er wurde wieder förmlich. »Aber ich muss betonen, dass die Angelegenheit äußerst dringlich ist.«

»Das ist mir klar«, sagte Hegarty leicht gereizt. »Trotzdem werden wir die Sache von allen möglichen Seiten beleuchten müssen. Es ist eine Frage der Sicherheit und der Verschwiegenheit und … und so weiter.« Der Lunch war beendet. Wieder blickte er sich unsicher um. Jetzt sah er erst recht wie Oliver Hardy aus, in den Momenten in den Filmen, wenn der dicke Mann langsam begreift, dass etwas ernsthaft ins Auge gehen könnte. »Wen bittet man hier um die Rechnung?«

»Ach, halten Sie sich nicht damit auf, das geht auf das Konto der Botschaft.« Lascelles machte eine ausladende Geste. »Möchten Sie noch einen Kaffee, bevor Sie aufbrechen?«

»Meinen Sie, ich könnte eine Tasse Tee bekommen?«

»Sicherlich, Herr Minister, sicherlich. Und Sie, Mr Stafford – möchten Sie Kaffee oder Tee?«

»Strafford«, sagte Strafford und lächelte. »Mit r. Keine Sorge, das sagen alle verkehrt.«

3

Was ihr Aussehen anbelangte, so war Celia Nashe die klassische englische Rose. Aber ihr Vater, der einige Jahre in der Palestine Police Force gedient hatte, behauptete immer, sie sei mit Abstand die Zähere von ihnen beiden. In der Werbung würde ihr Teint mit den Worten »Pfirsichsahne« beschrieben, ihre kurzen hellblonden Haare hatten nie eine Dauerwelle benötigt, und jeder Luftwaffensoldat würde sich glücklich schätzen, ihr Lächeln als letzte Erinnerung mitzunehmen, während seine abgeschossene Spitfire mit der Nase voran ins Meer stürzte. Sie war eine der sehr wenigen Frauen innerhalb der Sonderabteilung gewesen – ihr Vater hatte dort Kontakte auf höchster Ebene –, doch als die Möglichkeit eines Krieges zur Gewissheit wurde, war es ihr gelungen, sich eine Versetzung zum MI5 zu verschaffen. Das hatte sie ihren eigenen Verdiensten zu verdanken, aber auch beträchtlicher Einflussnahme, einerseits wieder ihres Vaters, darüber hinaus und noch entscheidender aber eines Onkels mütterlicherseits, der Brigadegeneral in der Household Cavalry war.

Wie auch immer ihre Erwartungen an den Geheimdienst ausgesehen haben mochten, die Realität war eine klare Enttäuschung, wie sie zugeben musste. Von Beginn an hatten ihre männlichen Kollegen ihr – und zwar mit klaren Worten – versichert, »Frauenzimmer« seien das Letzte, was sie dort brauchten oder haben wollten, und sie sei nur dabei, weil Krieg herrschte und die Männer an anderer Stelle benötigt würden. Sie solle sich bloß nicht einbilden, jemals in vollem Umfang als Agentin tätig zu werden. Sie würde in Reserve gehalten, bis sich eine einfache Aufgabe finde.

Der Auftrag, mit dem sie nun betraut wurde, kam ihr weniger anspruchslos vor als ziemlich seltsam. Ihre Vorgesetzten hatten ihr wenige Hintergrundinformationen geliefert. Sie sollte London verlassen, aber das Ziel lag nicht allzu weit entfernt – Schottland, nahm sie an, oder gar Wales, was sie allerdings nicht hoffte. Sie sollte außerdem genügend Kleidung und andere Dinge mitbringen, um auch für einen Aufenthalt gerüstet zu sein, der womöglich etwas länger ausfallen würde. Ihre Aufgabe würde darin bestehen, auf »zwei junge Damen« aufzupassen, hatte ihr direkter Vorgesetzter Manling bedeutungsschwer angekündigt und sich dabei sogar mit dem Zeigefinger an den Nasenflügel getippt.

»Darf ich fragen, wer diese Mädchen sind, Sir?«, hatte sie sich erkundigt.

»Nein, das dürfen Sie nicht, meine Liebe«, hatte Manling geantwortet und überheblich dabei gelacht. »Sie finden es bald genug heraus. Morgen Abend bringt man Sie zu ihnen, um sie abzuholen, und dann fährt man Sie an die Küste zu einem Boot.«

Also nicht Schottland, aber auch nicht Wales, was durchaus erstaunlich war.

»Ein Boot wohin?«

Manling hatte mit gespieltem Bedauern nur den Kopf geschüttelt. Sie sah ihm an, wie sehr es ihn befriedigte, sie im Dunklen zu lassen. Er war dick und mittleren Alters, hatte schlimme Schuppen und emsig umherwandernde Hände – schon mehrmals hatte er es bei ihr versucht, war jedoch jedes Mal höflich, aber entschieden zurückgewiesen worden – und liebte die Nacht-und-Nebel-Seite der geheimen Welt, in der er sich bewegte.

Andererseits war jeder so, mit dem sie zusammenarbeitete, bis auf den letzten Mann, wenn man sie überhaupt Männer nennen konnte – nach allem, was sie von ihnen mitbekommen hatte, waren es eher zu groß geratene Schulbuben. Celia hoffte nur, sie wussten, was sie taten. Sie hatte schon Gerüchte von diversen katastrophal gescheiterten Aktionen gehört, weil die zuständigen hohen Tiere töricht draufgängerisch gewesen waren. Sie waren zu unbekümmert, wenn es um das Leben der Männer im Einsatz ging. Nach einer komplett vermasselten Operation, bei der drei erfahrene Agenten ums Leben gekommen waren, hatte sie zufällig mitangehört, wie Manlings Chef, der noch aufgeblasener war als Manling, beinahe amüsiert bemerkt hatte: »Das war ja wohl keine unserer Sternstunden.«

Frauen würden das natürlich besser machen, aber Frauen schafften es nie an die Spitze, außer eine ausreichend große Anzahl von Männern kam ums Leben, so wie im Ersten Weltkrieg. Aber Typen wie Manling – sie lächelte oft darüber, wie passend der Name doch war – würden niemals ihren Kopf im Kampf riskieren. Sie waren allesamt Schreibtischtäter, auch wenn sie das stolze Gehabe sturmerprobter Kämpen zur Schau trugen, die soeben von ihren streng geheimen und extrem riskanten Offensiven zurückgekehrt waren.

Man hatte Celia mit einer automatischen Browning ausgestattet – »Unterschreiben Sie hier und zielen Sie bloß nicht in meine Richtung« –, einer schicken kleinen Waffe, wie sie zuerst meinte, und sie für einen Nachmittag zu einem Schießplatz in Surrey gebracht, um den Umgang damit zu lernen. Tatsächlich war die Pistole gar nicht so klein und überraschend schwer dazu. Der Schießunterricht war eher rudimentär, denn kein Mensch ging auch nur einen Augenblick davon aus, sie würde jemals aufgerufen sein, im Zorn einen Schuss abzugeben. Der zuständige Unteroffizier hatte sie beglückwünscht, weil sie die Handhabung so schnell herausgehabt hatte, und ihr gegenüber beteuert, welch eine gute Schützin sie sei. Doch dann hatte er gleich alles wieder verdorben, indem er sie bat, mit ihm ins Kino zu gehen.

An dem Abend, an dem sie London verlassen sollte, hatte ein dickes, glänzendes schwarzes Monstrum, eher ein Schlachtschiff als ein Auto, sie um kurz vor zehn in ihrer Wohnung in der Finchley Road abgeholt. Die Scheinwerfer waren übermalt, sodass in der Mitte der Lampen nur kleine helle Kreuze sichtbar waren. Sie nahm an, sie wären ins Stadtzentrum unterwegs – wegen des Blackouts konnte man nur schwer sagen, in welche Richtung sie fuhren. Dann gab es einen Bombenangriff, das Schlimmste konzentrierte sich aber bei den Docks. Ihr Fahrer, ein Zivilist oder zumindest wie einer gekleidet, hatte sie knapp begrüßt und danach kein Wort mehr gesagt. Sie hatte neben ihm auf dem Beifahrersitz Platz nehmen wollen, aber er hatte sie ohne viel Federlesens auf den Rücksitz verfrachtet.

Alles wurde immer unwirklicher. Auf der Fahrt durch die Dunkelheit erkannte sie kaum die Konturen des Fahrers vor sich. Sie stellte sich vor, er wäre ein Roboter, und sie würden die ganze Nacht so weiterfahren, das große Auto leise dahinrollend, die um sie herum aufragenden Gebäude, die nach und nach zurückblieben, und drüben im Osten der Bombenregen, der Himmel erfüllt von Flammen, den brodelnden Rauchwolken und dem wilden Muster des Flakfeuers.

Schließlich endete der Angriff. In den Docks loderten aber noch die Feuer, und das würde bis zur Morgendämmerung und darüber hinaus anhalten.

Der Nachthimmel war bedeckt, doch dann kam kurz der Mond heraus, und sie erkannte, dass sie auf der Mall waren, direkt vor ihnen der lang gestreckte graue Komplex des Buckingham Palace. Sie nahm an, sie wären unterwegs zu dem Versteck, das der Geheimdienst angeblich irgendwo in der Nähe der Victoria Station unterhielt. Doch als sie am Palast vorbei und Richtung Süden zu fahren schienen, bog der Fahrer zu ihrer Überraschung und plötzlichen Verwirrung in ein Seitentor ein, das sich träge vor ihnen öffnete, und sie fuhren auf einen kleinen gepflasterten Hof.

Der König und die Königin – fast wäre sie in Ohnmacht gefallen: der König und die Königin! – empfingen sie in einem gelben Salon.

»Hat Ihnen d-denn niemand gesagt, mit welcher Aufgabe Sie betraut werden, meine Liebe?«, erkundigte sich der König freundlich.

»Ich wusste, dass ich zwei junge Mädchen auf eine Reise ins Ausland begleiten soll, aber nicht, wer diese Mädchen sind oder wo es hingehen würde.«

Das Königspaar war sichtlich verärgert darüber, wie wenig man ihr gesagt hatte, und Celia merkte ihnen an, dass sie sich sehr bemühen mussten, es nicht zu zeigen.

»Nun gut.« Seine Majestät wandte sich wieder an Celia. »In Z-Zeiten wie diesen ist es wohl nicht an uns, nach dem Grund zu fragen. Sie werden das sicherlich hervorragend machen. Wir wünschen Ihnen selbstredend alles G-Gute!«

Sie plauderten noch einige Minuten, aber danach konnte sie sich nur an wenig von dem erinnern, worüber sie gesprochen hatten – die Königin hatte zumeist geschwiegen und vage in die Mitte des Raumes gelächelt. Zuerst fand sie alles überwältigend, aber dann doch recht, nun ja, normal. Das Königspaar hätte auch einfach sehr vornehme Tante und Onkel sein können, die sie noch nie zuvor getroffen hatte, die aber so lauwarm und distanziert höflich waren, wie es bei reichen Verwandten meistens der Fall war.

Dann kamen die Mädchen, in Reisemänteln und festen Schuhen, und wurden ihr vorgestellt. Sie dachte noch daran, einen Knicks zu machen: Es waren zwar Kinder, aber dennoch Prinzessinnen. Die Ältere schien sich unbehaglich zu fühlen und wich Celias Blick aus, ob aus Hochmut oder weil sie schüchtern war, ließ sich nur schwer sagen. Die Jüngere, das sah sie sofort, war blitzgescheit und betrachtete sie kühl mit einem abschätzenden und, außer sie bildete es sich nur ein, skeptischen Blick. Ganz schön frech, selbst wenn sie eine königliche Hoheit war!

Sie hatten identische Handtaschen, überraschend billig aussehende Dinger aus rosa gefärbtem Leder, deren Anblick Celia aus irgendeinem Grund anrührte, sodass sie fürsorgliche Muttergefühle entwickelte. Wie jeder andere auch gewöhnte sie sich langsam an den Krieg, aber manchmal, so wie jetzt, wurde ihr bewusst, dass jede Nacht in den großen Industriestädten im ganzen Land Hunderte von Menschen, auch Kinder, die gar nicht so anders waren als diese beiden, auf den Straßen, in ihrem Zuhause, in behelfsmäßigen Luftschutzkellern niedergemetzelt wurden. In der beunruhigenden Ereignislosigkeit der ersten Monate, der Zeit des sogenannten Sitzkrieges, hatte jeder noch spekuliert, wie ein totaler Krieg an der Heimatfront aussehen würde. Jetzt wussten es alle.

Sie verließ das goldene Zimmer und wartete diskret im Gang, während die Eltern sich von ihren Töchtern verabschiedeten. Ihr zitterten immer noch die Hände. Allein die Vorstellung, gerade in Gegenwart von königlichen Personen gewesen zu sein, des Königs von England und seiner Königin, die ihre Töchter, von denen die Ältere die erste Thronfolgerin und heir presumptive war, ihrer Obhut anvertrauten. Bei der Aussicht darauf wurde ihr wieder schwindelig.

Dann kamen die Mädchen heraus. Sie wirkten tapfer, waren aber auch blass, sogar die Jüngere, deren Lippen zitterten, während sie versuchte, die Tränen zurückzuhalten.

Sie wurden durch düstere, zugige Korridore geführt und eine breite Treppe hinunter. Die Mädchen gingen voran – schließlich kannten sie sich hier aus –, und dann stand Celia wieder draußen im Dunkeln. Sie musste sich beinahe zwicken, um sicher zu sein, dass sie wach und die letzte Viertelstunde kein Traum gewesen war.