2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Mehr erfahren.

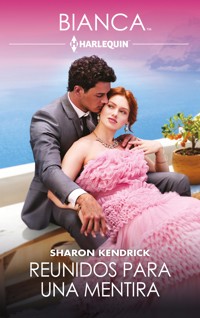

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Bianca

- Sprache: Spanisch

La primera aventura amorosa de Isabella había terminado en desastre. Embarazada y sola, voló a Inglaterra en busca del único hombre en el que confiaba para que la ayudara, Paulo Dantas… Paulo se quedó cautivado al ver a Isabella, que se había convertido en una preciosa y seductora mujer. Se sintió obligado a ayudar a la amiga de la familia, y demandar la paternidad de su bebé era la única forma. Pero ser padre era una responsabilidad para toda la vida. Y el padre de Isabella esperaba que Paulo y ella se casaran…

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 200

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Editado por Harlequin Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 2000 Sharon Kendrick

© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.

Un padre para su hijo, n.º 1224 - octubre 2014

Título original: The Paternity Claim

Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.

Publicada en español en 2001

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.

® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.

I.S.B.N.: 978-84-687-4840-5

Editor responsable: Luis Pugni

Conversión ebook: MT Color & Diseño

www.mtcolor.es

Índice

Portadilla

Créditos

Índice

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Publicidad

Capítulo 1

Vamos, abre, por favor!». Isabella pulsó por última vez el timbre y lo dejó sonar un buen rato, desde luego el suficiente como para despertar al ocupante de la elegante casa londinense.

Pero no se oía más que el timbre, así que dejó caer la mano mientras empezaba a aceptar lo peor: que él no estaba allí y que tendría que volver a hacer el viaje, si es que lograba reunir el valor para regresar por segunda vez.

En ese momento, la puerta se abrió impetuosamente, y un hombre muy enojado, con el pelo oscuro y encrespado todavía húmedo por el agua de la ducha, se quedó mirándola.

Pequeñas gotas de agua brillaban entre las ondas de su pelo y la luz situada detrás de él dibujaba un halo sobre su cabeza, aunque la expresión de su cara no era nada angelical.

Sus ojos negros brillaban con irritación ante esta intrusión, e Isabella sintió cómo su corazón se aceleraba. Porque incluso en su actual estado anímico, la aparición del hombre fue como una sacudida para sus sentidos. Solo llevaba encima una toalla de color azul intenso que apenas le cubría las estrechas caderas y que dejaba ver un par de musculosos muslos. Su barbilla estaba cubierta de espuma de afeitar y en su mano sostenía una navaja que despedía destellos plateados.

Isabella tragó saliva. Había visto su magnífico cuerpo en bañador muchas veces, pero nunca en una desnudez tan íntima.

–¿Dónde está el fuego? –espetó él con un acento que correspondía a su aspecto brasileño y en un tono que sugería que no era el tipo de hombre que toleraba que lo interrumpieran.

–Hola, Paulo –dijo ella dulcemente.

Paulo miró con impaciencia a la mujer que estaba en el umbral de su puerta con la expectación reflejada en los ojos. Ignoró los mensajes subliminales que la sensual belleza de aquella mujer enviaba a su cuerpo, porque la impresión principal que había recibido era el aspecto tan exótico que observaba en ella.

Llevaba una gabardina que le llegaba hasta los delgados tobillos, por lo que solo la cara quedaba al descubierto, salpicada de diminutas gotas de lluvia y con el pelo moreno mojado. Sus enormes ojos color miel, como trozos de antiguo ámbar, estaban enmarcados por las pestañas más negras y largas que jamás había visto. Sus labios eran carnosos y estaban sin pintar, «y temblorosos», pensó él frunciendo el ceño.

Tenía el aspecto de una preciosa criatura abandonada y perdida, y una alarma se activó en las profundidades de su mente. Sabía que la conocía, pero también intuía que ese no era su lugar.

–Hola –murmuró él mientras se esforzaba mentalmente por situarla.

–Pero, Paulo –dijo suavemente, dudando que la hubiera reconocido–, te escribí para decirte que iba a venir, ¿no recibiste mi carta?

En ese momento, las piezas encajaron. Su acento se correspondía con su aspecto latino, aunque su inglés era tan fluido como el de él. Sus ojos almendrados se incrustaban en una piel tersa color café. La última vez que la había visto, ella estaba de pie bajo el sol brillante de Sudamérica y llevaba provocativamente ajustada una camisa de seda sobre sus senos jóvenes y maduros. En aquel momento la había deseado. Y quizá antes.

Apartó aquel pensamiento mientras su mirada empezaba a suavizarse con afecto. No era de extrañar que no la hubiera reconocido, contra el fondo gris de aquel día lluvioso del verano inglés, encorvada, con frío y desalentada.

–¡Isabella! ¡Meu Deus, no puedo creerlo! –exclamó.

Se inclinó para darle un beso en cada mejilla, un saludo completamente normal en Sudamérica, pero singular y embarazoso en aquellas circunstancias, ya que estaba casi desnudo. Él se dio cuenta de que, aunque ella le ofreció sus frías mejillas, evitó cualquier contacto con su piel desnuda, y lo agradeció en silencio.

–Pasa. ¿Estás sola?

–¿Sola?

–¿Está tu padre contigo? –aclaró.

–No.

La invitó a pasar haciéndose a un lado.

–¿Por qué no me dijiste que venías? –preguntó–, esto es tan…

–¿Inesperado? –dijo ella rápidamente–, ya lo sé.

Estaba dispuesta a cualquier cosa con tal de que él la ayudara. No sabía cómo, pero estaba segura de que Paulo Dantes era la clase de hombre capaz de hacer frente a cualquier situación que se le presentara en la vida.

–¿No recibiste mi carta? –preguntó ella.

Él afirmó pensativamente con la cabeza. Era una carta incoherente, en la que mencionaba la posibilidad de ir pronto a Inglaterra. Pero ese «pronto» él lo había interpretado como que serían años, y no la esperaba en esos momentos, cuando ella estaba aún en la universidad.

–Sí recibí tu carta, pero eso fue hace dos meses.

La había escrito el día en que lo supo con seguridad. El día en que se dio cuenta del problema que tenía.

–No debería presentarme de esta manera, intenté llamarte y al estar la línea ocupada supe que estabas aquí y yo…

Su voz se hizo más débil, sin saber cómo seguir. Había ensayado mentalmente una y otra vez lo que iba a decirle, pero la turbadora visión de Paulo semidesnudo la había aturdido y las palabras tan cuidadosamente ensayadas no acudían a su boca. Además, lo que tenía que decirle no era algo que pudiera ser dicho en la puerta de su casa.

–Creí que estaría bien darte una sorpresa –dijo sin convencimiento para acabar la frase que había dejado a medias.

–Pues desde luego lo has hecho.

–Lo siento, he venido en mal momento.

–Bueno, no voy a negar que estaba ocupado –murmuró al tiempo que tanteaba la toalla alrededor de sus caderas, como para comprobar que el nudo que la sujetaba estaba seguro–, pero me puedo vestir y afeitar en un par de minutos.

–Puedo volver más tarde.

–¿Cómo? ¿Dejarte ir cuando has viajado tantos kilómetros? De eso nada, estoy intrigado por saber qué trae a Isabella Fernandes a Inglaterra de forma tan dramática.

Isabella palideció al imaginar cuál sería su reacción cuando le revelara la importante noticia.

Pero había un último obstáculo por superar antes de atreverse a aceptar su hospitalidad, y era que lo que tenía que contarle era solo para sus oídos.

–¿Está Eduardo aquí?

Entonces, la cara de Paulo, que era especialmente dura e intransigente, se suavizó, y una sonrisa de auténtico placer se dibujó en ella, haciéndole parecer escandalosamente guapo, más de lo que le había parecido antes.

–¿Eduardo? Desgraciadamente, no. Los niños de diez años prefieren jugar al fútbol con sus amigos a hacer compañía a su padre, y mi hijo no es una excepción. Volverá más tarde. Una… –inexplicablemente aquí dudó al decirlo–, una amiga lo traerá a casa.

–Ah –la palabra sonó con cierta desilusión. Isabella se preguntaba quién sería la amiga mientras se limpiaba rápidamente una gota de lluvia de la mejilla.

Paulo observó el brusco movimiento de su mano. «Parece nerviosa», pensó. «Demasiado nerviosa». No era una característica de Isabella. Disparaba mejor que la mayoría de los hombres, y montaba a caballo con una elegancia fuera de lo común. La había visto crecer y pasar de niña a mujer de año en año.

–Lo verás más tarde. Venga, quítate esa gabardina mojada. Estás temblando.

Estaba temblando por varias razones, y el frío era la última de ellas.

–Gracias.

Permanecía de pie bajo el brillo de la luz artificial situada encima de ellos, sintiéndose extraña en este nuevo entorno. Y por el hecho de que Paulo estuviese de pie junto a ella, todavía sin vestir, envuelto en un suave aroma a limón, tan tranquilo como si llevara un traje.

Con los dedos insensibles, intentó torpemente desabrocharse los botones de su gabardina, y Paulo sintió la imperiosa necesidad de desabrochárselos él mismo como se haría con un niño, aunque una lujuriosa mirada a la camiseta que marcaba sus pechos reafirmaba el hecho de que era cualquier cosa menos una niña.

Y si él no se ponía algo de ropa enseguida…

–No puedo creer que no te compraras un paraguas, Bella –le dijo burlonamente en un intento de alejar sus incómodos pensamientos– ¿No te dijo nadie que en Inglaterra llueve sin parar? ¡E incluso un poco más en verano!

–Pensé comprar uno cuando llegara aquí, pero luego… se me olvidó –dijo, aunque un paraguas era lo último que se le hubiera podido pasar por la imaginación.

Había pasado semanas enteras discutiendo con su padre, diciéndole que era su vida y su decisión, que mucha gente de su edad dejaba la universidad, que eso no era el fin del mundo, pero la expresión en la cara de su padre indicaba lo contrario. Y él solo sabía la mitad de todo. Isabella tembló.

Paulo sintió el ligero temblor de su cuerpo al tirar de la manga de su gabardina. Colgó la prenda de una percha encima del radiador.

–Bueno, estás seca. Ven al salón.

La dejaba quedarse. Los dientes de Isabella empezaron a castañetear, pero con esfuerzo los controló.

–Gracias.

–¿Necesitas una toalla para el pelo? –le dijo, dirigiéndole una rápida mirada– ¿Te traigo una sudadera?

–No, de verdad. Estoy bien.

Pero no se sentía bien. Notaba las extremidades rígidas y frías mientras él la conducía a lo largo de un ancho pasillo hasta un cuarto de techo alto de estilo clásico, aunque con un toque informal gracias a los vivos colores que él había escogido. Isabella miró a su alrededor. Las paredes estaban pintadas de naranja y de rojo y cubiertas de cuadros, entre ellos uno que enseguida reconoció como el trabajo de un prometedor pintor brasileño. Dos enormes sofás estaban cubiertos de cojines, y en una mesa baja había revistas y papeles y un libro de fútbol.

Por todas partes había fotos del hijo de Paulo a distintas edades, y una foto de estudio en blanco y negro de una rubia preciosa de aspecto desenfadado, junto a un bebé. Como sabía Isabella, se trataba de Elizabeth, la mujer de Paulo.

–Ponte cómoda mientras yo me visto; después te preparo café, ¿te parece bien?

–Me encantaría un café –le contestó automáticamente.

Paulo volvió al cuarto de baño a terminar de afeitarse y se miró al espejo. Había algo diferente en ella. No solo se trataba de que hubiera engordado un poco. Algo había cambiado. Algo indefinible…, más allá del brusco florecimiento sexual que había notado hacía pocos meses.

Paulo pasó la cuchilla con rapidez sobre la línea de su mandíbula.

Conocía a Isabella de toda la vida. Sus padres habían sido amigos, y la amistad había sobrevivido a la separación cuando el padre de Paulo se instaló en Inglaterra, el hogar de su nueva mujer. Paulo había nacido en Brasil, pero había ido a vivir a Inglaterra a los seis años, y su padre había insistido en que hiciera una peregrinación anual a su país natal. Paulo había continuado haciéndolo tras la muerte de sus padres y el nacimiento de su propio hijo. Cada año, justo antes de que el Carnaval irrumpiera con un estallido de color, Eduardo y él se quedaban en el rancho de los Fernandes durante un par de semanas, y Paulo había visto a Isabella crecer. Había observado con interés cómo la niña florecía recorriendo el gran espectro del comportamiento adolescente. Había sido cabezota, caradura y malhumorada, como todas las adolescentes. A los diecisiete años, empezó a desarrollar una suave y voluptuosa belleza, pero todavía parecía muy joven. Aunque solo los separaban diez años, él ya era un hombre viudo y con un hijo y sentía que ella pertenecía a otra generación.

Pero algo le había ocurrido a Isabella a los veinte años. En un abrir y cerrar de ojos, su sexualidad había estallado vibrante y llena de fuerza, y Paulo lo había percibido, sintiendo arder sus sentidos. La había bajado del caballo sintiendo el estrechamiento de su cintura y la humedad de su camisa adherida a la piel sudorosa. Ambos dejaron de reírse, y Paulo vio el repentino oscurecimiento de sus pupilas cuando ella lo miró a los ojos con un deseo equiparable al suyo, tan potente como cualquier droga.

Y su conciencia le había dicho que se apartara de aquello.

Se quitó la toalla y se miró con incredulidad ante los primeros síntomas de excitación. Ese era el maldito problema de la atracción sexual: una vez que la sentías, no podías volver a la situación anterior. Su tranquila y sencilla relación con Isabella había desaparecido en aquel breve instante de deseo. Eso es lo que era diferente.

Su boca dibujó una mueca al arrugar la toalla y lanzarla con puntería al cesto de la ropa sucia; después, con cuidado, empezó a vestirse.

Isabella se paseaba distraídamente por el salón, repasando mentalmente lo que le iba a decir, forzándose a ser fuerte, porque solo esa fuerza la sostendría en aquella prueba.

–Paulo, estoy…

No, no podía decírselo directamente. Tendría que empezar con un comentario anodino, pero serio. No importaba que, en lo más profundo, quisiera que su corazón gritara su angustia… porque ceder a sus sentimientos no beneficiaría a nadie en ese momento.

–Paulo, necesito tu ayuda…

Oyó tintineo de tazas y miró hacia arriba, aliviada al ver que se había puesto una camiseta y unos vaqueros. En su barbilla brillaba una gotita de color escarlata que atrajo su atención como un imán. Él vio el brillo ámbar de sus ojos mientras lo miraba fijamente, y sintió el sordo latido de su corazón como respuesta.

–¿Qué pasa? –preguntó con voz ronca.

–Te has cortado –murmuró ella, y la brillante visión de su sangre le pareció un augurio de lo ocurriría.

Paulo dirigió un dedo hacia su barbilla.

–¿Dónde?

–A la derecha. Sí. Ahí.

El dedo rozó la piel recién afeitada y limpió la gota de sangre. Mientras la miraba se preguntó si le habría temblado la mano. No podía recordar la última vez que se había cortado al afeitarse.

–Bueno –dijo metiéndose distraídamente el dedo en la boca con un gesto involuntariamente erótico–. El café.

Ella intentó adoptar una actitud despreocupada, pero no era nada fácil sintiendo constantemente el peso de la gran carga que la oprimía.

–No he tomado una taza de café desde que me marché de casa.

–Ya lo supongo –sonrió él.

Isabella observó cómo se acomodaba en el sofá, moviéndose con la gracia innata de un gato. En casa siempre lo llamaban «gato», y era fácil entender por qué.

Paulo era alto, moreno y esbelto, una mezcla incomparable de madre inglesa y padre brasileño. Su cara espectacular, con una mandíbula arrogante que parecía haber sido esculpida en piedra dorada y unos profundos ojos oscuros. Su lasciva boca sugería una naturaleza profundamente sensual, con unas curvas marcadas y bien definidas que la hacían parecer creada para infligir placer y dolor a partes iguales.

Tomó la taza que él le ofrecía con una mano que amenazaba con empezar a temblar.

–Gracias.

«Esto es una locura», pensó Paulo mientras observaba su gélida y desconocida sonrisa y sus poco naturales movimientos. Era como estar en una habitación con una persona extraña. ¿Qué demonios le había pasado?

–¿Cómo está tu padre? –le preguntó cortésmente.

–Muy bien, gracias –intentó llevarse la taza a los labios, pero los dedos le temblaban tanto, que tuvo que dejarla con estrépito–. Te manda recuerdos.

–Devuélvele el saludo –dijo con calma, aunque le era difícil concentrarse cuando aquel temblor hacía que las sensuales curvas de Isabella se movieran desinhibidamente bajo la camiseta.

Isabella se preguntó si se estaba volviendo loca imaginando cosas o si la mirada de Paulo realmente se había posado como un relámpago sobre sus pechos. Se preguntó cuánto había visto, ¿había comenzado ya a averiguar su secreto? Discretamente, se miró a sí misma. No podía haber notado nada. La camiseta rosa fucsia era lo bastante amplia y los vaqueros no eran ajustados. Además, no había bulto visible todavía. Nada que mostrara que había un bebé en camino, excepto la dolorosa hinchazón de sus pechos y las repentinas náuseas que podían asaltarla en cualquier momento. Intentó sonreír, pero no lo logró.

–Supongo que te preguntas por qué estoy aquí.

–Bueno, ese pensamiento se me ha pasado por la cabeza –dijo él, disfrazando su curiosidad como una pequeña broma–, la gente no llega de Brasil sin anunciarlo. Antes telefonea. Y hay una buena distancia desde Vitória da Conquista.

Isabella giró la cabeza para mirar por la ventana sin cortinas al cielo lluvioso. Desde luego que la había. En casa, la temperatura sería templada como los besos y una suave y sensual brisa acariciaría la tierra.

–¿No deberías estar en la universidad? Aún no ha terminado el curso, ¿verdad?

–En realidad, he dejado la universidad.

–¿Por qué? –preguntó fríamente–, ¿es eso lo que los estudiantes que se creen modernos hacen este año?

A ella no le gustó su cambio de expresión ni la fría decepción que se reflejaba en sus ojos.

–No, no exactamente.

–¿Entonces por qué? –inquirió– ¿Es que no sabes lo importantes que son los títulos académicos en un mundo tan inseguro? ¿Qué quieres hacer tan importante que no puede esperar hasta el final del curso?

Iba a empezar a hablarle de sus deseos de viajar, de ver otro mundo distinto a aquel en el que había crecido, y entonces recordó. Eso ya no sería posible. Había perdido su derecho a realizar sus sueños.

–Tuve que… marcharme.

Paulo se extrañó. Su ansiedad era casi palpable y se inclinó hacia delante para observarla. Al percibir el cálido y almizclado aroma de su perfume, se retiró para evitar su seducción.

–¿Qué te pasa, Bella? –le preguntó suavemente–. ¿Qué ha pasado?

Era el momento de decírselo todo. Pero vio la inquietud en su cara, y las palabras se le atascaron en la garganta.

–No ha pasado nada –dijo con dificultad–, aparte del hecho de que me he marchado.

–Eso has dicho –él sintió que volvía a irritarse, y se aseguró de que ella lo notara–. Pero todavía no has dado una buena razón para ello.

Normalmente, no habría sido tan brusco con ella, pero esta no era una situación normal.

–Así que, Isabella –dijo suavemente–, todavía estoy esperando una explicación.

«Díselo», pensó. Pero, enfrentada a la dura desaprobación de sus ojos negros, notó que los nervios la volvían a traicionar.

–Estaba aburrida, bueno, estresada.

La miró con incredulidad.

–¿Por qué demonios se va a estresar una preciosa mujer de veinte años? ¿Se trata de un hombre?

–No, no hay ningún hombre –y esa era la verdad.

–¡Por el amor de Dios Bella, no es propio de ti que seas tan voluble! No puedo creer que una chica inteligente, una mujer… –se corrigió inmediatamente, y un latido rítmico empezó a martillear en su sien– como tú tire todo por la borda de esa forma solo porque está «aburrida», ¿y qué? Aguanta unos pocos meses más porque, créeme, querida –añadió sombríamente–, no hay nada tan «aburrido» como un trabajo sin futuro, que es lo único que conseguirás si dejas la universidad.

Y de repente ella supo que no se lo podría contar. En esos momentos, no. Ni dentro de diez minutos, quizá nunca. ¿Cómo iba a arriesgarse al desprecio de Paulo, a quien había adorado desde que tuvo uso de razón?

–No buscaba tu aprobación –dijo de forma poco expresiva.

–¡No parece que estés buscando más allá de tus narices! –le espetó–. ¿Y cómo piensas mantenerte? Supongo que esperas que papá te mande dinero.

Lo miró enfurecida.

–¡Claro que no! Haré lo que sea, soy joven y tengo salud. Sé cocinar. Soy buena con los niños. Y hablo inglés y portugués con fluidez.

–Un currículum muy recomendable –comentó él secamente.

–¿Me recomendarías para un trabajo, Paulo?

–No, maldita sea –su voz sonó como una caricia ronca–. Haría todo lo posible por hacerte cambiar de opinión.

Hubo una pausa, y entonces él le habló con el cariño que siempre había existido entre ellos hasta que la tentación hizo su aparición.

–Vete a casa, Bella. Termina tus estudios y vuelve dentro de un par de años –sus ojos se iluminaron al imaginar lo que dos años podían hacer con ella–. Entonces, te buscaré un trabajo, te doy mi palabra.

Bella se miró las manos, incapaz de mirarlo a los ojos mientras su voz se suavizaba. En un par de años todo su mundo habría cambiado hasta hacerse irreconocible de una forma que todavía era incapaz de imaginarse.

–Sí, probablemente tengas razón –mintió.

–Así que, ¿volverás a la universidad?

–Lo… lo pensaré –hizo la pantomima de mirar su reloj fingiendo sorpresa–. Vaya, ya va siendo hora de que me vaya.

–No vas a ninguna parte –la corrigió él–, acabas de llegar. Quédate a ver a Eddie, volverá pronto.

–No, creo que no –se puso de pie, ansiosa por marcharse antes de que lo adivinase–. Quizá otro día.

–¿Dónde te alojas?

–Aquí cerca –dijo evasivamente.

–¿Dónde?

–En el Merton.

–En el Merton –repitió él pensativamente.

La acompañó hasta la puerta, y en ese momento oyeron el sonido de una llave girando en la cerradura. Por alguna razón, Paulo se sintió increíblemente culpable al abrirse la puerta y aparecer Judy, tan rubia y tranquila, vestida con tonos azules, con su hijo. En el momento en que el niño vio a Isabella, sus oscuros ojos se iluminaron.

–¡Bella! –exclamó, e inmediatamente empezó a hablar en portugués al tiempo que se lanzaba a sus brazos.

–¿Qué haces aquí? ¡Papá no me dijo que ibas a venir!

–Eso es porque papá tampoco lo sabía –dijo Paulo en el mismo idioma–. Bella simplemente se presentó sin avisar mientras tú estabas fuera.

–¿Te vas a quedar con nosotros? –exigió Eddie–. ¡Por favor, Bella, por favor! ¡Sí, por favor!

–Eduardo, no puedo –contestó Bella con una sonrisa de auténtico pesar. Había estado muy unida a Eduardo desde el principio, quizá porque los dos habían pasado una infancia sin madre. Le había enseñado a montar a caballo y a hablar portugués, y lo había visto crecer.

–Voy a estar viajando, quiero ver todo lo que pueda del país.

–¿Es una conversación privada? –preguntó la mujer de azul–, ¿o puede participar cualquiera?

Paulo sonrió disculpándose e inmediatamente empezó a hablar en inglés.

–¡Judy, discúlpame! Esta es Isabella Fernandes. Viene de Brasil y está de visita en Inglaterra. Isabella, ésta es Judy Jacob. Ella es…

–Soy su novia –lo ayudó Judy.

Isabella rezó para que su sonrisa no se apagara.

–Hola, encantada de conocerte.

Paulo lanzó a Judy una mirada pidiendo cooperación.

–Isabella es una vieja amiga de la familia…

–No tan vieja –le corrigió Judy suavemente, haciendo caso omiso de su súplica silenciosa–. De hecho, a mí me parece increíblemente joven.

–Nuestros padres fueron al colegio juntos –explicó Paulo–. Conozco a Isabella desde pequeño.

–Qué encantador –Judy sonrió brevemente a Isabella y se inclinó para besar a Paulo suavemente en los labios–. Yo siento estropear la fiesta, cariño, pero el espectáculo empieza a las…

–Y yo debo irme –añadió Isabella deprisa, porque ese beso la estaba poniendo enferma.

–Adiós, Paulo, adiós Judy, encantada de haberte conocido –su voz no flaqueó ante la falsedad de esas palabras–. Adiós, Eduardo –revolvió los oscuros cabellos del chico y le sonrió.

–¿Pero cuándo te veremos? –preguntó Eduardo.

–Os llamaré –mintió, pero mientras observaba el oscuro brillo de los ojos de Paulo, sospechó que él sabía tan bien como ella que no volvería otra vez. Porque ya no había sitio para ella en la vida de Paulo. Ningún hueco que pudiera llenar, embarazada o de cualquier otra forma. Y si hubiera habido la más pequeña esperanza de que significara para él algo más que una simple amistad…, pero esa esperanza se había extinguido con aquella novia que era la viva imagen de su fallecida esposa. Una novia que lo llamaba «cariño» y que tenía llave de su casa.

Pero, realmente, ¿qué había esperado? ¿Que podía presentarse sin más y decirle que se había escapado de casa, embarazada y sola, y que entonces él sonreiría y resolvería todos sus problemas?