Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Alrevés

- Kategorie: Krimi

- Serie: Narrativa

- Sprache: Spanisch

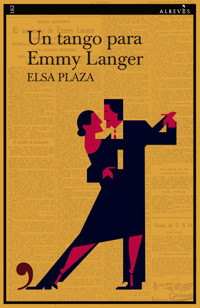

A finales de 1931, poco después de la gran fiesta republicana, se descubre el cadáver de una mujer enterrado bajo las baldosas de una pequeña edificación del barrio de Llefià, en Badalona. La historia de este crimen real, que llenó durante meses las páginas de los periódicos de toda España, es recreada en esta novela, recorrida por una trama absorbente que recoge no solo el crimen de la alemana Emmy Langer, sino los primeros años de un tiempo de esperanza y de rupturas revolucionarias que pronto fueron enterradas en fosas anónimas, como lo fue el cadáver de la propia Emmy. Margarita Casas, periodista, madre soltera, que llega a Barcelona tras su exilio argentino atraída por la esperanza republicana, cubrirá el caso para su periódico sin poder sustraerse de los acontecimientos que están sacudiendo al mundo, como la lucha por el derecho al voto femenino o la conquista de espacios hasta entonces vetados a las mujeres, pero, también, el auge de un fascismo que va cobrando fuerza en Europa y que se impone con un golpe militar en Argentina, país siempre presente a través del tango como música y letra de fondo de los hechos más oscuros que marcan la vida del asesino y su víctima. Elsa Plaza, con pulso maestro, con ritmo magistral y con una prosa atravesada por la nostalgia, la perfecta recreación histórica y la impresionante caracterización de los protagonistas y su tiempo, nos fascina con una novela que es, como esa Barcelona de la Segunda República a ritmo de tango, convulsa e inolvidable.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 330

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Elsa Plaza estudió Bellas Artes en Buenos Aires, donde nació, y cine en la Universidad de París VIII, y se doctoró en Historia del Arte en la Universidad de Barcelona, con la tesis Acerca del tiempo y la memoria. Hacia una estética de la intuición. Colaboró como ilustradora en diversas revistas de ámbito local y en la primera Agenda feminista del Estado español, editada en Barcelona por la legendaria LaSal Edicions de les Dones. Ha publicado artículos sobre teoría del arte y feminismo. Escritora de ensayos como Desmontando el caso de la vampira del Raval. Misoginia y clasismo en la Barcelona modernista (2014), La calle olvidada. Sant Antoni de Pàdua, en el Distrito V (2017), La vieja cárcel de la calle Amalia (2020) y Maternidades. Desde la cocina al último hervor creativo (2021). En la actualidad forma parte del colectivo que publica las Historias del Raval.

Un tango para Emmy Langer es su cuarta novela publicada. La preceden: Rojiza penumbra (2006), El magnetismo del viento nocturno (2012), Jacqueline o el eco del tiempo (2013) y El cielo bajo los pies. Esta última novela es el origen de la periodista Margarita Casas, que regresa, veinte años después, para contar el caso de Emmy Langer.

A finales de 1931, poco después de la gran fiesta republicana, se descubre el cadáver de una mujer enterrado bajo las baldosas de una pequeña edificación del barrio de Llefià, en Badalona. La historia de este crimen real, que llenó durante meses las páginas de los periódicos de toda España, es recreada en esta novela, recorrida por una trama absorbente que recoge no solo el crimen de la alemana Emmy Langer, sino los primeros años de un tiempo de esperanza y de rupturas revolucionarias que pronto fueron enterradas en fosas anónimas, como lo fue el cadáver de la propia Emmy.

Margarita Casas, periodista, madre soltera, que llega a Barcelona tras su exilio argentino atraída por la esperanza republicana, cubrirá el caso para su periódico sin poder sustraerse de los acontecimientos que están sacudiendo al mundo, como la lucha por el derecho al voto femenino o la conquista de espacios hasta entonces vetados a las mujeres, pero, también, el auge de un fascismo que va cobrando fuerza en Europa y que se impone con un golpe militar en Argentina, país siempre presente a través del tango como música y letra de fondo de los hechos más oscuros que marcan la vida del asesino y su víctima.

Elsa Plaza, con pulso maestro, con ritmo magistral y con una prosa atravesada por la nostalgia, la perfecta recreación histórica y la impresionante caracterización de los protagonistas y su tiempo, nos fascina con una novela que es, como esa Barcelona de la Segunda República a ritmo de tango, convulsa e inolvidable.

Un tango para Emmy Langer

Un tango para Emmy Langer

ELSA PLAZA

Primera edición: febrero de 2024

Para Josep Forment, siempre con nosotros

Publicado por:

EDITORIAL ALREVÉS, S.L.

C/ València, 241, 4.º

08007 Barcelona

www.alreveseditorial.com

© 2024, Elsa Plaza

© de la presente edición, 2024, Editorial Alrevés, S. L.

Printed in Spain

ISBN: 978-84-19615-47-3

DL B 423-2024

Impresión:

QPprint

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

A mi abuela, Ana Banino, tanguista en Buenos Aires,in memoriam

A las mujeres que se atrevieron a pasear solas, de madrugada

14 de abril de 1931

El rumor se había extendido. Y no cesaban de golpear ollas y tazas de metal contra las rejas. El argentino inmune a todo dormitaba en el catre, envuelto en la manta rota. Despedía ese suave olor a agua de azahar con la que se rociaba después de refregarse bien las bolas y sobacos, «baño polaco», como se repetía a sí mismo durante el ejercicio que todas las mañanas, con metódica puntualidad, llevaba a cabo en los piletones del baño compartido con los otros presos de la cárcel Modelo de Barcelona. Luego se afeitaba, controlaba su rostro de nariz aguileña y frente huida hacia una cabeza casi monda, que intentaba no mirar; porque se dolía aún de la ausencia de aquellos cabellos oscuros y ondulados que fue perdiendo, muy pronto, demasiado pronto, a pesar del esfuerzo por cuidarlos, que lo había llevado a comprar líquidos milagrosos e inútiles. Sin embargo, aún se gustaba. A sus cuarenta años se sabía un seductor, y que el poder de su encanto estaba sobre todo en sus maneras, en su mirada, que manipulaba a su antojo gracias al aire de especial melancolía que sabía darle, y el gesto de su boca, de gruesos labios que prometían cálidas caricias en los lugares más secretos de la feminidad. Tenía la cara de moda, algo de apache francés, de tipo de mal vivir que apaciguaba la finura de sus maneras, el acento musical del porteño italianizado, la casi obsecuencia con la que trataba a quien necesitaba seducir. Era un tipo resultón, a pesar de la calvicie. A pesar de las largas noches de alcohol y los nariguetazos fortuitos de coca, que aún no habían apagado ese destello vital que desprendía su persona, y que los dos años de chirona y obligada abstinencia habían logrado reavivar. Sí, estaba contento consigo mismo, por eso se cuidaba, aun estando allí, porque era allí donde también sus artes le servían para ganar favores.

Como buen estafador era experto en gestión económica, y sabía redactar cartas que convencían a quien las recibía de aquello que necesitaba el emisor. Por eso se había hecho un lugar respetado dentro de la cárcel. Era un hombre de confianza de los guardias y de los presos. Su fama de hombre culto y educado le había ganado amistades que le prometían ayudarlo cuando él estuviera fuera. Y nunca fue olvidado: recibía postales, cartitas amorosas y hasta la visita de alguna «pelandruna», como él mismo definía a ciertas chicas con las que había tenido un puntual amorío, mediado siempre por favores que ellas no se negaban a cumplir.

«¡Viva la República!». Los gritos y el estruendo se acercaban. A los que se respondía golpeando contra las rejas todo lo que podía sonar. Él, sensible al ruido, a las voces estentóreas, a cualquier incidente que alterara sus costumbres, se agazapó en el catre. Solo ese inesperado jolgorio había logrado apocarlo. Su vecino de celda lo miró asombrado. Echado y enroscado como un feto enorme, se cubría la cabeza con la manta. Cerró los ojos y comenzó a canturrear un tango, «su tango». El que él le había pedido a Gardel que cantara, una vez, hace tiempo. Antes de que toda esta mierda…, se dijo. Y, como si la voz misma de Gardel saliera de su garganta, lo oyeron quienes después intentaron explicar cómo era aquel argentino. Cantaba como si estuviera en otro lugar: «Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser… Cuesta abajo en mi rodada las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar».

—¿Qué haces, gilipollas? ¿Eres acaso un mamón fascista?

El hombre que, armado con una barra de hierro, se acercó a él le interrogó, cogiéndolo de la camiseta y acercándole la cara a la suya. Era un muchachote fuerte, alto, de manos callosas, que lo empujó hacia fuera de la celda, mientras él insistía en volver, para juntar todo lo que tenía allí. El revolucionario, moviendo la cabeza, lo dejó hacer y siguió abriendo celdas y empujando hacia el rastrillo que habían abierto de par en par.

—¡Sois libres! ¡Ya no estáis más fichados, ya no hay más fichas, se ha quemado todo! ¡Compañeros, este es el comienzo de la Revolución…!

El olor a chamusquina, de hombres amontonados que huían, empujándose para lograr la calle, el humo… Él seguía entre ellos como un sonámbulo, mientras repetía la letra del tango, la que había asegurado a todos que era suya y había regalado generosamente a Carlos Gardel:

«Si crucé por los caminos, como un paria que el destino se empeñó en deshacer, si fui flojo, si fui ciego…».

—¡Queman todas las fichas! ¡Viva la República!

—¿Qué República? La República es de la burguesía, nosotros queremos la Revolución Social. La nuestra, la de los pobres, la de la clase obrera. —Algunos de los asaltantes de la cárcel se empeñaban en explicar la acción. Ella era la expresión activa de la «Idea». De la Revolución Social que se gestaba en acciones como esa. E intentaban «iluminar» con sus consignas a aquellos desgraciados injustamente encerrados en la maquinaria del Estado opresor. Que les naciera la conciencia, esa era la finalidad de todo ello.

—Foteu el camp! Sou lliures! —insistían ante aquellos que se negaban a salir a la calle. Porque había quienes no querían ser libres. Y que les pedían, por favor, que los dejaran allí, tranquilos como estaban. Con comida y techo asegurados. Y los revolucionarios no entendían que pudiesen preferir la celda al cielo y a la calle…

—Hijo, se nota que tú no has pasado hambre, ni frío, mucho tiempo. Déjame en paz aquí, al menos tengo un lugar seguro donde echarme —contestó un viejo a quien intentaban sacarlo a empujones.

—¿No tienes ideales, viejo? ¿No aprecias la libertad?

—¿Qué libertad? ¿La de morir de hambre y escupiendo sangre en medio de la calle? ¡Vete a tomar por el culo, tú y tu Revolución! ¿Acaso me llevarás a tu casa?

A las puertas de la prisión, hombres y mujeres se afanaban por abrazar a los presos liberados y a sus liberadores. El argentino apretó el paquete envuelto en periódico que había logrado sacar de su celda, y se deshizo del abrazo de un entusiasta que insistía en aplaudir su espalda regocijado, llamándolo «camarada». Los últimos rayos de sol que se aparecieron, de repente, entre los dos edificios que cerraban el horizonte, lo cegaron, el aire tibio de la primavera llegaba también lleno de promesas de vida renovada, aunque él no prestaba atención a esas cosas propias de «minas». Solo las minas piensan en las promesas de la primavera. Las minas y estos pelotudos que creen en la Revolución. A las minas hay que tratarlas bien, pero sin aflojar. Con palabras lisonjeras, pero mano firme. Pensó, al darse cuenta de que abril era mes de primavera, como lo proclamaban las alegres muchachas republicanas, comunistas, anarquistas, que coreaban estribillos llenos de promesas también, pero de promesas de un porvenir que ya estaba allí. El argentino se asombró del entusiasmo de tantas mujeres jóvenes, de ropas ligeras. Con esos vestidos que se habían alargado los dos últimos años que había estado encerrado. Y que se arremolinaban con gracia entre las piernas con el movimiento de los andares agitados, de los saltos que provocaba el alborozo y el colgarse de los cuellos de aquellos muchachos de monos azules o camisas blancas. Alegres muchachas que hacían saltar sus pechos en el baile de las sardanas callejeras…

—¿Dónde piensas que vas? Espera, hombre. Hoy es un gran día. Vamos a festejar con la gente, quedémonos por aquí a ver cómo van saliendo los otros. —Con un gesto de fastidio ante tanto entusiasmo republicano, el argentino se deshizo del brazo de uno de sus excompañeros de celda, un chico muy joven, con ese mismo fastidio con el que se había alejado de los que pretendían abrazarlo y llamarlo «camarada».

—Déjame en paz, Julio Romero. —El chico se quedó extrañado ante esa despedida, porque sí, esa había sido la despedida, después de haber convivido un año en esa celda de cuatro por dos. Y tuvo la extraña seguridad de que esa manera de decir su nombre y de mirarlo tan fijamente quería decir algo, algo que no entendía. Era la mirada de un alucinado, se dijo. Aunque borró pronto todo eso de su cabeza, mientras se dejaba llevar por la mano de una jovencita hacia los abrazos y besos fraternos que lo fueron empujando al centro de la ciudad, junto a los otros. Todo eso lo evocaría muchos meses después, cuando lo llamaran a dar cuenta de su amistad con ese hombre.

Hacía tiempo que el aire de la ciudad no le daba de pleno en la cara. Un par de años sin una mujer que le calentara la cama. Una mujer con quien dormir abrazado, acariciar su vientre, penetrarla hasta hacerla gritar. Era lo más urgente para hacer. Ir en busca de un coño cálido donde meterse. No tenía ni un céntimo para el tranvía, y los tranvías tampoco circulaban; oyó que se había declarado huelga general.

Quizá, se dijo, debería haberle hecho caso al pendejo pelotudo y quedarme un rato más con aquellos ilusos… Alguno de ellos lo podría llevar a su casa, y echarle unos mangos. Hasta un día laborable no podría ir a buscar la guita que tenía escondida. Pero ya se arreglaría, conservaba algunos contactos de su paso por Barcelona. Y, si no, volvería a la pensión de la calle Tallers, el catalán se había portado siempre bien.

Entró por el Paralelo a la calle Arco del Teatro, esquivando las meadas de siempre y la basura que se amontonaba en la esquina. Los bares estaban atestados, y la República se festejaba en los prostíbulos de aquella calle y en las cercanas. Oyó decir que las putas regalaban un polvo a los obreros en huelga y a los presos que acababan de liberar. Era un festejo por todo lo alto. Pensó en probar. Y enfiló hacia la calle de las Tapias, donde el jolgorio seguía por todo lo alto y en las puertas de los prostíbulos decenas de hombres esperaban, fumando y charlando a voz en cuello, a ser «atendidos».

Cuando llegó su turno, una mujer entrada en carnes, de cabellos grises, rizados y despeinados, vestida con una enagua arremangada sobre sus muslos, lo tomó de la mano y lo condujo detrás de una cortina mugrienta y deshilachada. Allí, le señaló una cama de sábanas arrugadas, donde una colcha de color borravino intentaba cubrir las manchas delatoras del paso presuroso de otros hombres como él. Pero él se resistió a echarse allí, y se quedó sentado en el borde de la cama. La mujer entendió que le indicaba una preferencia, y le fue abriendo los botones de la bragueta, mientras ella hacía su tarea. El argentino, cerrando los ojos y como un poseso, comenzó a discursear en voz alta como si estuviera subido a una tarima, la estimulación profesional le inspiraba reivindicar «lo absurdo del festival que había en las calles»:

—¡La única verdad es la necesaria higiene del mundo! ¡Una guerra se anuncia!, ¿no me creés? Ya verás. ¡Ustedes las putas tampoco se salvarán!

—¿Qué murmuras por ahí, malparido? Oye, tío, que te dejo a medias…

—¡Acabá, acabá de una vez! ¡Son todas iguales, calientapollas, degeneradas! —Y, cogiéndola por el pelo, le levantó la cabeza y la empujó con fuerza entre sus piernas. La mujer intentó echarlo a un lado y ponerse de pie.

—¿Estás loco?, este es un polvo gratis… ¡Vamos, fuera, se acabó!

Fue lo último que oyó. Y fue el fin de esa mamada festiva. Cuando abrió los ojos, vio a la mujer limpiándose la boca con una toalla que echó sobre una silla. Y mientras se arreglaba el pantalón echó la mirada sobre la pared, donde, pinchada con una chincheta, había una pantalla de cartón para aventarse, desde ella le sonreía una estrella del cine rubia y de labios rojos, y se preguntó dónde estaban esas mujeres. Antes de traspasar la cortina ya era el mismo de siempre:

—Gracias, señora, me ha dado usted un placer inolvidable. Volveré, le aseguro. Y le besó la mano.

—¡Vete al infierno, soplapollas! —La mujer, cansada de tanto jolgorio republicano a costa de su cuerpo, se tiró sobre el sofá de la entrada del prostíbulo cruzada de brazos.

Bajó silbando los dos tramos de escalera que lo separaba de la calle, mientras volvió a afirmarse en uno de sus pensamientos recurrentes: «La igualdad es imposible. ¿Qué puede tener de igual a mí esa mujer perdida y viciosa? ¿Acaso ella puede imaginar algo distinto al burdel? Si seguro que es analfabeta…». Más animado, enfiló hacia la calle Tallers, desde lejos le llegaba la música de «La Marsellesa», y canturreó en voz alta las estrofas que había aprendido durante su estancia en Marsella. Leyó una pancarta olvidada contra una pared: «¡Muera Cambó, Viva Macià!». No sabía ni quién era uno ni el otro. Pensó en que debía encontrar un periódico. Tenía que ponerse al día.

A pesar del alboroto, la fiesta, las sombras de la noche y los faroles que distorsionaban las escenas, reconocía el camino. Los pocos meses que había vivido en Barcelona le habían acostumbrado a memorizar el plano de esa ciudad sucia y miserable. Una ciudad de mierda, se dijo. Llena de confidentes de la Policía infiltrados en todos los prostíbulos, en todos los boliches, en cada esquina.

15 de abril de 1931

Había regresado a Barcelona apenas una semana antes. Cuando, acodada en el estrecho balcón por el que me asomaba a la plaza Universidad, miraba con cierta sorpresa y entusiasmo contagiado el desfile incesante de personas que continuaban el alborozo iniciado el día anterior. Esta vez, todos con los rostros vueltos hacia el cielo contemplaban absortos las piruetas que dibujaban los aeroplanos con banderas republicanas. Desfiles de marinos, de aviadores que marchaban en procesión revolucionaria con estandartes y acompañados de músicos cantando a voz en cuello; muchachas con la bandera republicana cruzada en sus pechos, batallones de mozalbetes con pancartas de todo tipo. Era el 15 de abril de 1931. Luego de tantos años de ausencia, allí estaba junto a una niña, Alba, mi hija, observando esa Barcelona cambiante que desfilaba ante mi mirada deslumbrada, sentía que esas imágenes no se borrarían nunca más de mis recuerdos. Ni tampoco el calor del cuerpecito de Alba junto a mí, el tironeo de mi falda con el que ella llamaba mi atención, y su: «¡Mamá, mamá, vayamos a la calle!», su demanda hecha a saltitos, excitada también por el jolgorio callejero.

No sé si mi decisión de regresar era una temeridad, pero allí estaba, a pesar de la negativa de Ramón, el padre de mi hija, quien aseguraba próximos desastres para toda Europa e insistía en que el futuro estaba en América Latina. Sin embargo, yo quise vivir lo que allí estaba sucediendo y algunos ya auguraban desde hacía meses la caída de la corrupta monarquía borbónica que, a pesar de la frustrada intentona de Jaca y el trágico epílogo que había tenido, al fin estaba aconteciendo.

Había dejado Buenos Aires inmersa en una dictadura militar, impuesta apenas unos meses antes, en septiembre del año anterior. Lo que convenció a Ramón para dar también la autorización para que la niña viajara. Amigos y compañeros estaban siendo detenidos y hasta asesinados. Temía por ello y también por mi amiga Julieta Lanteri, la fundadora del Partido Feminista. Ella ya había sido amenazada. Se había enfrentado denunciando con nombres y apellidos a los tratantes de mujeres, a los propietarios de los prostíbulos a donde las trasladaban, y a las autoridades judiciales y políticas implicadas. Y ahora el país era de ellos, más que antes.

Pensaba en ese cara y cruz. Una, la que estaba observando: el júbilo republicano, el de la llegada de un futuro lleno de esperanzas. Y la cruz, que me llegaba como un eco lejano: la dictadura que había dejado del otro lado del Atlántico.

—¡Mamá, mamá!, ¿en qué pensás? Vamos ya… —Alba me sacó de ese viaje, era el hilo a tierra al que estaba dulcemente atada, mi falda tironeada era el gesto que me hacía recuperar el sentido del tiempo real donde me reclamaban. Allí, en el balconcito de la calle Tallers 81, ya no sola, sino con esa criatura que me exigía amor, cuidados y participar en lo que había ido a buscar.

Y nos echamos a la calle, llevadas por la multitud íbamos hacia la plaza San Jaime asida de mi mano, Alba iba contenta a pesar del gentío, las marchas, los cantos, las banderas. También ella tenía las mejillas encendidas y la sonrisa en los labios, contenta de la cinta tricolor que le obsequió una muchacha y que me pidió que la atara a su cabello. Y de pronto, en medio de los bailes, los discursos, los altavoces que continuaban reproduciendo «La Marsellesa», logré oír mi nombre:

—¡Margarita! ¡Margarita Casas!

Y vi que, asomado, desde detrás de una de las farolas, me hacía señas un hombre con traje claro y sombrero marrón. Entre la niebla del pasado, poco a poco, la memoria me lo devolvió, cuando fue acercándose a mí, ya que el señor Rosés aún conservaba, detrás de los pliegues con los que se enmarcaban sus ojos y de su bigote cano, al hombre joven de mirada de águila guerrera que, a pesar de los prejuicios de la época, me había aceptado como periodista para el diario que entonces dirigía. Aunque, en aquellos años, yo era una excepción.

—¡Margarita! —seguía nombrándome mientras se aproximaba a mi lado, empujando a todos los que se interponían entre nosotros. Y fue entonces cuando vio que, más abajo y junto a mí, había una criatura. Y después de abrazarme efusivamente, sorprendido e incrédulo, me espetó—: ¡No me digas que es tu hija!

—Mía y de Ramón, se llama Alba y tiene cinco años.

—¿Y él dónde está? —dijo, entonces buscando con el gesto a mi excompañero de redacción.

—Su padre está a diez mil kilómetros de distancia —aclaré, y entonces demudó su semblante. No sabía qué contestar, creo que pensó que yo habría sido «engañada y abandonada». Se le notó por su titubeo y la mirada de pena que fijó en mis ojos, a la vez que acariciaba la cabeza de mi hija. Lo que no podía imaginar, ni quise decir, es que yo era quien había decidido «abandonar» el modelo de familia que con Ramón hubiese sido un tradicional calvario. De esos que se llevan en silencio, como acostumbran las mujeres. Un marido ausente, y una esposa abnegada. Rechacé una boda y Alba llevaba mi apellido, uno solo como se usaba en Argentina, un apellido y dos nombres, Alba Julieta, por mi amiga Lanteri, su madrina en una ceremonia laica, oficiada en los bosques de Palermo, en Buenos Aires.

A sus preguntas, iba adornando mi historia a la medida de sus prejuicios, que sabía eran muchos y comunes a todos los hombres y las mujeres de su tiempo. Habíamos dejado el bullicio de la plaza y, siguiendo por una de las callejas del barrio Gótico, entramos a una granja, donde me invitó a una horchata. Alba pidió un vaso de leche merengada con «vainillas», que traduje como «melindros», lo que le hizo mucha gracia a la granjera.

—¿Cómo es que dejaste esa gran ciudad, llena de oportunidades? Un centro de cultura de América del Sur. Aquí, todo es tan difícil… Y esto de la República… ya ves. No sé en qué va a acabar, mucha alegría, pero aún quedan por ahí los que ayer estaban en la Unión Patriótica y hoy son republicanos. Ya sabes, el fascismo en Europa… Y estos que se han ido con el rabo entre las piernas, ¿se quedarán tranquilos? —Meneando la cabeza, el señor Rosés intentaba convencerme de que todo aquello que nos rodeaba acabaría malament—. ¿Crees que los que están en África y han sostenido esas guerras allá se conformarán con una república que no les dé más guerras para sentirse útiles, patriotas, valientes y mucho dinero para repartirse? No estamos preparados para todo esto… Verás tú. Si fuera tu padre, te mandaría de regreso a América.

—Bueno, bueno. No será para tanto —intentaba calmar el sofoco que iba ganando su ánimo. Pero él insistía con sus malos augurios. Y yo, cada vez que intentaba abrir la boca para darle mi parecer, el señor Rosés me cortaba con sus frases lapidarias que exhalaba, acompañadas por su respiración entrecortada.

Cuando se cansó de anunciar el próximo futuro de España y de Europa, y como lo sabía todo, supo también que necesitaba trabajo:

—Si no marchas, podría darte trabajo en la revista que estamos a punto de lanzar. Vendría bien una pluma femenina. Una mirada diferente sobre los sucesos criminales. Sé que a ti se te da bien. Recuerdo tu trabajo para El Intransigente, y en Buenos Aires… Sí, nos va llegando la prensa de allá. Es buena. Caras y Caretas y Crítica…, y te he ido leyendo. También podrías poner algún artículo o cuentos, ¿escribes cuentos? Imagino que sí. Cualquiera puede hacer esos cuentos que aparecen por allí. Bueno, cualquiera que sepa escribir y aplicar la fórmula adecuada. Todos se parecen. Siempre acaban en boda.

Al terminar esta frase, empujó su taza de café hacia mí, y se repasó sus bigotes con una de las servilletas de papel. Me apabullaba, con su charla ininterrumpida. Yo continuaba sorbiendo mi horchata y asintiendo con la cabeza, mientras en mi interior saltaba de alegría por la suerte que había conducido mis pasos a su encuentro, ya que, a pesar de su infatigable cháchara, me ofrecía volver a mi profesión que había creído no poder recuperar.

Volvimos andando hasta la plaza Universidad. Alba marchaba alegre dándole la mano al señor Rosés, una mano grande y cálida, como lo era él. Y recordé esa necesidad que tenía yo de pequeña de que los mayores, cuando me llevaban de la mano, me hicieran sentir que estaban allí, apretándome mi manita entre la de ellos. No soportaba ese dar mano flojo e inconsciente que a veces percibía como de poca importancia hacia mi persona. Un llevarme sin ganas, y que daba igual si me soltaba o no. No podía, entonces, confiar en quien así trataba mi mano tendida. Sentía que podía perderme sin que nadie se diera cuenta. Pero el señor Rosés no solo apretaba con responsabilidad la mano de Alba, sino que le hablaba y le preguntaba cosas sobre sus gustos, su viaje, la escuela… Pensé que Alba podría haber hallado otro abuelito, además del que tenía en Horta. Y yo, a pesar de lo poco que me escuchaba, manía tan masculina, había encontrado a una persona con la que podía contar, de verdad.

El encargo

A finales de marzo del año 1932, las páginas de todos los periódicos de España se hacían eco del macabro hallazgo de un cadáver de mujer en una casa desocupada de Badalona. Las crónicas eran bastante parecidas unas a otras, ya se trataba de la prensa republicana, la monárquica católica, o la de la derecha catalana. Todos coincidían en describir al presunto asesino como un hombre agradable, y a la víctima, como una de las tantas mujeres que habrían frecuentado el lugar, posiblemente una prostituta.

No era la primera vez que me encargaban relatar un suceso con ese tono de perversidad que iba adquiriendo a medida que las crónicas de la prensa avanzaban en conjeturas y posibles desenlaces. Esta vez, el medio donde había comenzado a colaborar era una publicación pensada para un público muy amplio, especializada en delitos sangrientos y robos espectaculares, pero relatados con el estilo de las novelas policiales inglesas, tan de moda. En general, la mayoría de los relatos que allí aparecían eran traducciones de revistas extranjeras, por lo que los sucesos tenían como escenografía las calles de Chicago, Nueva York, el brumoso Londres o los bajos fondos parisinos. Pero necesitaban algo más local, y yo sería una de las encargadas de proporcionarlo. La revista se llamaba Gran Proyector, un título con reminiscencias cinematográficas, y para acentuarla tenía una presentación muy atractiva para quienes amaban los relatos criminales y el misterio, una cubierta realizada por los mismos ilustradores que se dedicaban a diseñar los carteles para el cine. A todo color, reproducía una escena realista y espectacular, siempre con una víctima a punto de ser asesinada.

* * *

Para darle un toque local me habían encargado armar historias con los datos que ofreciera la sección de sucesos de la prensa, pero buscando una interpretación propia, personal y aderezada con mi imaginación.

—Mucha imaginación —me dijo mi jefe, el señor Rosés, cuando me solicitó que me hiciera cargo del caso del cadáver de Badalona—. ¿Te animas? —me preguntó mientras apretaba con sus dedos regordetes y manchados de nicotina el borde de su mesa escritorio y guiñaba un ojo para darme a entender que había que poner algo de sexo en todo aquello. Su cara de luna bigotuda me dio la suficiente confianza para aceptar la oferta sin titubear. Sabía que ese hombre, que era aún amigo de mi padre y con el que había cantado a coro el himno esperantista en sus años mozos, estaba confiando en que yo podía hacer de esa historia una novela que atrajera a muchos lectores.

«El crimen de Badalona» convivía con los grandes titulares protagonizados por las escasas tres mujeres llegadas al Parlamento; la polémica política de prisiones, llevada a cabo por Victoria Kent, mandando a fundir todas las cadenas y grilletes con los que aún se ataban a los presos, para hacer con ello una escultura en recuerdo a Concepción Arenal; la gestión de los centros por los internos, y los permisos de salida a los que habían cumplido parte de su condena… Los antiguos funcionarios de prisiones estaban furiosos y dinamitaban como podían estas reformas, dejando escapar a penados de alto riesgo. Mientras, la coeducación, el amor a la naturaleza, la autonomía de las criaturas o la igualdad entre hombres y mujeres eran recogidos en los nuevos planes de estudio implementados en las numerosas escuelas públicas que se iban abriendo. Y otra mujer, la también abogada Clara Campoamor, defendía el voto femenino, con la oposición no solo de sus compañeros de partido, sino de las otras dos únicas diputadas que se oponían también, alegando que las mujeres estaban demasiado influidas por los curas y ello dinamitaría a la República con el triunfo del conservadurismo. Mientras, las militantes anarquistas creaban espacios separados en los sindicatos para discutir reivindicaciones propias, y se rumoreaba que esta idea se extendía con más fuerza dentro incluso de organizaciones no sindicales como la FAI. También proyectaban un programa de formación de cara a abolir la prostitución. Ideas todas que habían comenzado a discutirse hacía más de treinta años, pero que ahora se iban imponiendo con más fuerza. Todo esto era una caldera que parecía que iba a explotar en cualquier momento, las relaciones entre hombres y mujeres estaban en cuestionamiento dentro de todos los espacios ya políticos, ya sindicales e incluso en la vida cotidiana. Mientras tanto, tal como lo presentía el señor Rosés, las fuerzas de la reacción seguían expectantes para rearmarse y atacar. Las grandes fortunas, los cuerpos represivos que las sostenían y muchos de los representantes hoy republicanos, hasta ayer carlistas y católicos de misa, estaban esperando la orden para sacarse las caretas.

Esta realidad con la que convivíamos iba tejiendo la Historia, el devenir de todos y cada uno de nosotros. Como también los acontecimientos que irían armando ese suceso criminal, que fui tejiendo con todos los elementos que me llegaban; desde el rumor de las manifestaciones que se sucedían en las plazas, las cargas policiales, las mujeres con sus nuevas maneras de ver el mundo y exigir formar parte visible en él. Y esa vida de los márgenes que continuaba con la miseria y la pobreza de los barrios obreros que reclamaban mejoras, algunas que se cumplían, y otras que se postergaban; como siempre, la espera para la clase trabajadora. Ilusiones y desencantos de los que yo también participaba.

En medio de todo esto empecé a imaginar y escribir esta crónica de un crimen que pudo, tal vez, dar comienzo el mismo 14 de abril de 1931, el día que desde los balcones de la plaza San Jaime de Barcelona se proclamó la República. No exactamente ese día, sino el 15, cuando el señor Rosés y yo nos volvimos a encontrar.

La redacción de la revista estaba en la calle Diputación, muy cerca de mi actual domicilio. Los traductores y redactores eran muy variados. Algunos me resultaron conocidos, ya que escribían también para periódicos grandes y para publicaciones que recogían todo el inmenso espectro de las teorías revolucionarias. Aquellas que consideraban inminente el fin del capitalismo, ya fuera por la fuerza de las armas o del regreso a la naturaleza, o por la esperada Huelga General Revolucionaria, o todo a la vez… En fin, que varios de los nombres de los periodistas de Gran Proyector, escondidos bajo seudónimos anglos o franceses, ya los conocía de antes. De los tiempos en los que con Ramón recorríamos el barrio del Raval. Él con su cámara de fotos y yo intentando escribir lo que veía sobre la situación de las criaturas de aquel barrio, buscando noticias para el desaparecido El Intransigente.

—No entiendo bien por qué dejaste Buenos Aires —insistió mi jefe de redacción el primer día que llegué a ocupar mi puesto de trabajo. Y aunque intenté explicarle que muchas de las cosas que se creían de Buenos Aires eran tópicos, y que allí había tanta miseria como aquí, y que la dictadura militar mataba tantos obreros como lo habían hecho en España todos los años anteriores, él seguía con la historia de una ciudad edénica, que solo existía en su imaginación. Y yo con mi réplica de que esa fantasía era la modelada por los intelectuales que podían pagarse el salto del charco. Y también por los ricos hacendados argentinos que paseaban por la península y compraban petits hotels en París, llevando la vaca en el barco para la leche fresca de sus retoños y con la música del tango de moda, como fondo a esas historias de país rico y culto: «Un trozo de Europa en el Cono Sur».

—Bueno, basta de vacas lecheras y a lo nuestro. Aquí te doy cinco pesetas para que uses en tus desplazamientos en esta semana, tendrás que ir hasta Badalona varias veces, a ver qué se dice por allí. —Y sin mediar más palabras acabó con mi explicación, y yo me vi arrojada casi a la calle en busca de no sabía muy bien qué. Mi destino era merodear el barrio de Llefià, en el quinto pino badalonense, allá donde habían encontrado un cadáver.

Un cadáver anónimo

Enterrado bajo el embaldosado de una de las habitaciones de una pequeña torre, ubicada en la calle Nuestra Señora de Lorda, en Badalona, los restos hallados parecían pertenecer a una joven de entre veinte y treinta años según las primeras conclusiones de los forenses, no muy seguros debido al estado de descomposición en el que se hallaban. Se calculaba que habían permanecido enterrados algo más de un mes.

En la plaza Urquinaona subí al tranvía 43 con la mirada fija en el paisaje que se deslizaba blandamente alejándose de las calles céntricas hacia Badalona. El barrio de Llefià estaba muy alejado de la parada del tranvía y comencé a caminar, dando vueltas, hasta que me indicaron, al fin, un camino recto hacia allí. La casa del crimen se hallaba sobre una calle desolada con calzada de tierra. A pesar de su sencillez, imitaba el diseño de algunas casas más grandes y pretenciosas. La separaba de la acera una portezuela de hierro forjado que precedía una escalerita con pasamanos de piedra a ambos lados. El interior de la construcción se alzaba sobre el nivel de la calle, supuse que para evitar la entrada de agua de las inundaciones, demasiado frecuentes, de la zona. En perfecta simetría a ambos lados de la entrada, enmarcadas en un arco, se abrían dos ventanas con doble hoja cerradas con postigos. La balaustrada, que coronaba la línea del terrado, era también de piedra y guardaba el mismo orden simétrico del frente con un friso que la dividía en dos. Pensé que nunca había sido largamente habitada, ya que el friso, donde se acostumbra a poner el nombre de la casa, homenaje casi siempre a la mestressa —Villa Teresita o Villa Vicenta, por ejemplo—, permanecía en blanco. Y, además, las rejas de la puerta de entrada y del cerco comenzaban a oxidarse y la pintura estaba en muy mal estado. El mínimo jardín, que a ambos lados dividía la escalera, era solo un par de muestras de tierra, con tiestos resecos y algunos brotes que, desordenados, aparecían como cabecitas despeinadas de gnomos que intentaban asomarse. Había algo de intención frustrada de felicidad y de armonía que expresaba la simetría de aquella construcción y la necesidad de enmarcar en arcos redondeados puertas y ventanas, y limar los bordes de los pilares de entrada. Una felicidad que ni quienes la ocuparon antes, ni la desgraciada mujer que halló su tumba detrás de una de aquellas ventanas, que yo observaba desde la calle, habían hallado allí. ¿O… quizá sí? Aunque, ¿qué sabía de todo lo anterior de esas vidas? ¿Cómo había vivido, los momentos previos a su muerte, la mujer allí enterrada?

¿Era esta mi visión femenina que quería el señor Rosés para la revista? Los detalles meticulosos de la arquitectura que albergó un suceso tan horrible. Últimamente se hablaba de ello, de la influencia de las formas arquitectónicas en el comportamiento. No sé qué había de cierto en esto, pero la verdad era que, por fuera, la casita aparentaba en su forma estar llena de buenas intenciones, y sin embargo…

Pensaba en esto mientras iba haciendo fotos con mi cámara cuando una muchacha se acercó a mí, creo que atraída por la cámara y mi comportamiento, un tanto excéntrico para aquellos barrios, donde aún las mujeres se ocupaban de «sus labores» y, probablemente, ni soñaban con poseer una cámara de fotos. Después de alabarme la cámara y de que le hube enseñado cómo funcionaba, me explicó que hacía unos días había estado la Policía. También me dio detalles de todo el revuelo suscitado por el hallazgo de la muerta. Le pregunté si sabía quién había ocupado la casa y me respondió que no sabía el nombre, pero que hacía unos meses la había frecuentado un hombre, ya que todo el barrio comentaba que llevaba mujeres que se quedaban allí a pasar la noche, y luego las veían alejarse solas por la mañana. Él, entonces, permanecía dentro de la vivienda haciendo su propia vida.

—La propietaria de la casa vive por aquí cerca. Señora, si quiere, la acompaño —me ofreció la muchacha, cuando le dije que era periodista. Agradecida también por la confianza con la que había dejado en sus manos mi cámara y le había enseñado a apuntar y mirar, por encima del objetivo, la figura que ella captaba. Dejé que me llevara hasta la casa de la propietaria, aunque ya había leído en los periódicos del día anterior que la torre había sido alquilada a un tal Aurelio Martínez. A mi informante le aseguré que le enviaría la foto que yo había obtenido de ella y la que ella misma me había hecho a mí.