Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

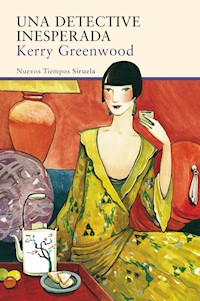

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Nuevos Tiempos

- Sprache: Spanisch

Una detective inesperada nos presenta la primera aventura de la clásica y moderna heroína que está conquistando a los lectores de todo el mundo. ¡Llega Phryne Fisher! A finales de los años veinte, la vida social londinense está en pleno apogeo, pero la aristocrática e irresistible Phryne Fisher se hastía solo de pensar en arreglos florales y conversaciones educadas. Por eso decide que embarcarse rumbo a Australia, su tierra natal, para probar suerte como detective y así escapar del tedio de la alta sociedad inglesa, será algo de lo más emocionante. En efecto, desde que la intrépida Phryne pisa por primera vez el hotel Windsor, en Melbourne, se ve envuelta en una vertiginosa y entretenidísima trama: esposas envenenadas, estupefacientes, comunistas exaltados y policías corruptos. Por no mencionar los escarceos amorosos con el atractivo bailarín ruso Sasha de Lisse en las vaporosas salas del baño turco de Little Lonsdale Street... «Las novelas de la deliciosa y sugerente Phryne Fisher son lo mejor que ha exportado Australia desde Nicole Kidman y Kylie Minogue». Booklist

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 290

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Edición en formato digital: agosto de 2016

Título original: Cocaine Blues

En cubierta: ilustración de © Beth Norling

Diseño gráfico: Ediciones Siruela

© Kerry Greenwood, 2012

First published by Allen & Unwin in 2005.

First published in 1989 by McPhee Gribble Publishers.

Publicado de acuerdo con International Editors’ Co.

© De la traducción, Pepa Linares

© Ediciones Siruela, S. A., 2016

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Ediciones Siruela, S. A.

c/ Almagro 25, ppal. dcha.

www.siruela.com

ISBN: 978-84-16854-42-4

Conversión a formato digital: María Belloso

A mi padre y a mi madre

Capítulo I

Irá, centro de las verdes olas marinas,

... por su camino inexorable.

WALLACESTEVENS,

«The Paltry Nude Starts on a Voyage»

Los cristales de la ventana inglesa saltaron por los aires. Gritaron los invitados. Por encima de la exclamación general se oyó el chillido penetrante de madame de St. Clair, la esposa del embajador.

—Ciel! Mes bijoux!

Phryne Fisher se levantó con toda tranquilidad y buscó a tientas un mechero. Hasta ese momento la velada había resultado tediosa. Después de los extenuantes preparativos de lo que todo el mundo consideraba el acontecimiento del año, la cena había sido una obra maestra culinaria, pero la conversación se hizo aburrida. A Phryne la situaron entre un coronel retirado de la India y un jugador de críquet amateur. El coronel se limitó a hacer unos cuantos comentarios convenientes sobre la comida, pero Bobby era capaz de enumerar todas las puntuaciones conseguidas a lo largo de dos años en los encuentros de todos los condados... y las contó. De repente se apagaron las luces y la ventana estalló en añicos. Cualquier cosa que interrumpiera los partidos del Wisden del Country House era buena, pensó Phryne, y encontró el encendedor.

La escena que apareció a la luz vacilante fue confusa. Las jóvenes, que por lo general tienden a gritar, gritaban. El padre de Phryne daba grandes voces a la madre de Phryne, cosa no menos normal. Varios señores habían encendido cerillas y uno de ellos había tocado la campanilla. Phryne fue a la puerta, se dirigió al vestíbulo principal, donde colgaba abierta la puertecita de la caja de los fusibles, y bajó el interruptor que indicaba «Principal». El chorro de luz los espabiló a todos, salvo a los que tenían los sentidos empapados de ginebra. Y madame de St. Clair, agarrándose melodramáticamente el cuello, se dio cuenta de que su collar de diamantes, que al parecer contenía una de las piedras del collar de la zarina, había desaparecido. El grito superó todos sus esfuerzos previos.

Demostrando una sorprendente capacidad de dominar los acontecimientos, Bobby exclamó muy excitado:

—¡Dios mío! ¡Le han robado!

Phryne huyó del parloteo y salió fuera para inspeccionar la tierra que había debajo de la ventana, a través de la cual oyó que Bobby decía con toda ingenuidad:

—Habrá roto ese espléndido cristal antiguo para colarse de un salto y llevarse el botín. Audaz, ¿eh?

Phryne rechinó los dientes. Tropezó con la punta del zapato con una pelota y la cogió, era de críquet. Los cristales, casi todos en el exterior de la ventana, crujían a su paso. Agarró a uno de los chicos del jardín y le pidió que trajera una escalera al salón de baile.

Al volver con los reunidos, llevó a su padre aparte.

—No me des la lata, niña. Tendré que investigarlos a todos. ¿Y qué pensará el duque?

—Papá, si separas a Bobby del resto, te ahorraré gran parte del bochorno —le susurró.

La tez de su padre, siempre encendida, aumentó hasta alcanzar la intensidad púrpura de una ciruela.

—¡Qué dices! Una buena familia que se remonta a la época del Conquistador...

—No seas tonto, papá. Te digo que lo hizo él, y si no lo sacas de aquí discretamente el duque se disgustará mucho. Detenlo a él y al pelmazo del coronel. Puede ser un testigo.

El padre de Phryne hizo lo que le mandaban y los dos caballeros se dirigieron a la sala de juegos escoltando al más joven.

—Oigan, ¿esto de qué va? —preguntó Bobby.

Phryne clavó en él unos ojos brillantes.

—Tú rompiste la ventana, Bobby, y birlaste el collar. ¿Vas a confesar o te digo yo cómo lo has hecho?

—No sé a qué se refiere —fingió, pero palideció al ver que ella sacaba la pelota de críquet.

—Esto lo he encontrado fuera, junto con la mayor parte de los cristales. Tú apretaste el interruptor de la luz y lanzaste la pelota contra la ventana para producir el estruendo. Luego arrancaste el collar de la garganta evidentemente sobrecargada de madame de St. Clair.

El joven sonrió. Era alto y tenía el cabello castaño y rizado y unos profundos ojos marrones, parecidos a los de las vacas de Jersey. No carecía de un cierto encanto, y en ese momento lo desplegaba todo entero. Pero Phryne se mantuvo impertérrita. Bobby abrió los brazos.

—Si lo cogí, tendré que llevarlo encima. Cachéeme —propuso—. No habría tenido tiempo de esconderlo.

—No te preocupes —dijo ella, tajante—. Vamos al salón de baile.

Ellos la siguieron, obedientes. El chico del jardín colocó la escalera. Phryne subió intrépidamente (descubriendo a los asistentes sus ligas de lentejuelas, como le informaría después su madre) y pescó algo en la araña de cristal. Volvió al suelo sin percances y enseñó el objeto a madame de St. Clair, que dejó de llorar en el acto, como si le hubieran cerrado el grifo.

—¿Es suyo esto? —preguntó Phryne, mientras Bobby, con un breve gruñido, retrocedía hacia la sala de juegos.

—¡Por Dios! ¡Qué detención tan ingeniosa! —exclamó el coronel, lleno de entusiasmo, cuando permitieron salir al desgraciado de Bobby.

—Es usted una jovencita muy inteligente. ¡Enhorabuena! ¿Le importaría hacernos una visita a mi esposa y a mí mañana? Un asunto privado. Quizá es la mujer que estamos buscando, ¡bendito sea Dios!

El coronel estaba tan sólidamente casado y tan lleno de honores militares que no representaba ningún peligro para la virtud de Phryne, o para lo que quedara de ella, así que prometió acudir. Al día siguiente se presentó en Mandalay, el retiro campestre del coronel, más o menos a la hora que acostumbran los ingleses a tomar el té.

—¡Señorita Fisher! —dijo entusiasmada la esposa del coronel, que por lo general no era mujer dada a los entusiasmos—. ¡Adelante! El coronel me ha contado con cuánta inteligencia desenmascaró usted a ese chico... Nunca me mereció confianza, me recordaba a los empleados jóvenes del Punjab que nos sisaban en la compra...

Acomodaron a Phryne. La bienvenida sobrepasaba sus méritos, así que enseguida sospechó algo. La última vez que le dedicaron tantos halagos con ese interés como distraído fue en casa de una familia de aristócratas rurales, convencidos de que les iba a quitar de encima al horrendo holgazán de su hijo solo por haberse acostado con él una o dos veces. La escena en la que declinó la propuesta de boda recordaba los primeros melodramas victorianos. Phryne tenía miedo de estar convirtiéndose en una cínica.

Se sentó a una mesa de ébano y aceptó una taza de té bien bueno. La habitación estaba abarrotada de dioses indios de cobre, cajas con grabados y taraceas y alfombras suntuosas; tuvo que apartar los ojos de una diosa Kali bien dotada que bailaba sobre un montón de hombres muertos con un puñado de cabezas decapitadas en cada mano negra, y se esforzó en concentrarse.

—Se trata de Lydia, nuestra hija —dijo el coronel, yendo al grano—. Nos preocupa. Tomó un rumbo extravagante en París, sabe usted, y llevaba una vida de juerguista. Sin embargo, es una buena chica con la cabeza sobre los hombros, y cuando se casó con un australiano pensamos que sería para bien. Parecía feliz, pero el año pasado, cuando vino a vernos, estaba espantosamente pálida y delgada. A ustedes, las mujeres de ahora, les gusta eso, ¿verdad? Pero estar en la piel y los huesos no puede ser bueno... Ejem, en fin. —El coronel vaciló al notar la mirada de alto voltaje que le dirigió su mujer y perdió el hilo—. Esto... sí, bueno, tres semanas después estaba perfectamente, se fue una temporada a París y cuando la dejamos en Melbourne estaba fresca como una rosa. De pronto, nada más llegar allí, ya estaba mala otra vez. Y ahora viene lo más interesante, señorita Fisher: se fue a un balneario para seguir un tratamiento y se puso bien..., pero en cuanto volvió con el marido enfermó de nuevo. Y yo creo...

—Y yo estoy de acuerdo con él —añadió la señora Harper con ímpetu—. Pasa algo jorobadamente raro (disculpe la forma de expresarme, querida), y necesitamos una mujer de confianza para averiguarlo.

—¿Creen ustedes que el marido la está envenenando?

El coronel dudó, pero su esposa, muy serena, dijo:

—Bueno, ¿a usted qué le parece?

Phryne tuvo que admitir que el ciclo de enfermedades resultaba raro; en cuanto a ella, estaba desocupada. No le apetecía quedarse en casa de su padre haciendo arreglos florales. Se había dedicado al trabajo social, pero estaba hasta el gorro de los burdeles, las putas y el hambre de Londres; además, la compañía de las damas de caridad no casaba con su temperamento. A veces pensaba en regresar a Australia, donde había nacido en medio de una pobreza extrema, y ahora se le presentaba una excelente excusa para aplazar medio año las decisiones sobre su futuro.

—Muy bien, iré, pero a mis expensas e informaré cuando lo considere oportuno. No me acosen con telegramas histéricos o el asunto se irá al garete. Me haré amiga de Lydia por mis propios medios, así que no me mencionen cuando le escriban. Me alojaré en el Windsor. —Se estremeció al decirlo. La última vez que había visto aquel hotel fue en un frío amanecer, cargada de verduras pasadas que venía de recoger en los cajones de los cerdos de Victoria Market—. Allí me encontrarán si sucede algo importante. ¿Cuál es la dirección y el apellido de casada de Lydia? Y díganme..., ¿cuánto heredaría el marido si ella muriera?

—El marido se apellida Andrews, y aquí tiene su dirección. Si ella muriera antes sin sucesión, él heredaría cincuenta mil libras.

—¿Tienen hijos?

—Todavía no —dijo el coronel, sacando un paquete de cartas—. A lo mejor quiere usted leer esto. —El coronel lo depositó en la mesita de centro—. Son de Lydia. Verá lo lista que es... y muy sensata con el dinero, pero ha perdido el juicio por ese Andrews —resopló.

Phryne abrió el primer sobre y empezó a leer.

Las cartas eran fascinantes. No tenían grandes méritos literarios, pero Lydia era una mezcla curiosa. Después de una disertación sobre las acciones del petróleo digna de un contable, se entregaba a un sentimentalismo tan empalagoso al hablar de su marido que Phryne casi no pudo seguir leyendo. «Mi supergato ha sido malo con su ratita porque la vio bailar anoche, en la cena, con un gato apuesto», leyó Phryne cada vez con más asco. «Y me costó dos horas de mimos que volviera a ser mi gatito bueno otra vez».

Mientras Phryne avanzaba como podía en la lectura, la esposa del coronel le llenaba la taza de té. Una hora más tarde, la joven estaba inundada de té y de sentimentalismo. El tono se volvía quejumbroso cuando Lydia llegaba a Melbourne. «Johnny se va a su club y abandona a su pobre ratita, que languidece en la ratonera... Me encontraba muy mal, pero Johnny se limitó a decir que había comido demasiado y se fue de cena. Se rumorea que Peruvian Gold abre de nuevo sus minas. No invirtáis dinero en eso. Su contable se ha comprado un segundo coche... Espero que aceptéis mis consejos sobre la propiedad de Shallows. El terreno es adyacente a una iglesia con derecho de paso y eso no debe pasarse por alto. Doblará su valor dentro de veinte años... He transferido parte de mi capital al Lloyds, donde me dan medio punto más de interés... Estoy probando los baños y los masajes de madame Breda, en Russell Street. Me encuentro muy mal, pero Johnny se limita a reírse de mí».

Raro. Phryne apuntó la dirección de madame Breda en Russell Street y se dispuso a marcharse antes de que le ofrecieran más té.

Capítulo II

O la antigua dependencia del día y la noche

o la soledad de una isla, sin dueños, libre

de ese ancho mar, inevitable...

WALLACE STEVENS, «Sunday Morning»

Phryne se apoyaba en la barandilla del barco, oyendo las gaviotas que anunciaban la proximidad de la tierra y atenta a las primeras huellas del amanecer. Llevaba una bata de un vistoso estampado oriental verde y dorado, una prenda que no habría sido aconsejable mostrar de repente a los inválidos o a las personas con tendencia al nerviosismo..., y estaba contenta de que no hubiera nadie en cubierta al que asustar. Eran las cinco de la mañana.

En el horizonte se atisbaba un débil resplandor. Phryne esperaba el destello verde porque nunca lo había visto. Se palpó el bolsillo para buscar el tabaco, la boquilla y una cerilla. Encendió el pitillo y tiró la cerilla por la borda. La breve llama la había cegado. Parpadeó y se pasó una mano por la melena oscura y corta.

—¿Qué voy a hacer? —se preguntó—. Hasta ahora ha sido todo bastante interesante, pero no puedo continuar dedicándome a bailar y a dilapidar mi vida. Supongo que podré batir un récord en las competiciones aéreas con el nuevo Avro... o unirme a la señorita May Cunliffe en las carreras del nuevo Lagonda... o aprender abisinio... o aficionarme a la ginebra... o criar caballos... No sé, todo me parece muy soso. Bueno, procuraré ser una perfecta dama detective en Melbourne, lo cual parece suficientemente difícil, y puede que se me ocurra algo. Si no, todavía llego a la temporada de esquí. Al final, igual me divierto.

En aquel momento apareció por delante del amanecer rosa y dorado un rápido e irrepetible destello verde hierba que coloreó el cielo. Phryne le sopló un beso al sol y regresó a su camarote.

Envuelta aún en su bata, se puso a mordisquear una tostadita mientras contemplaba su vestuario, diseminado como un pícnic por todas las superficies disponibles. Se sirvió una taza de té chino y observó sus vestidos con mirada crítica.

Las previsiones anunciaban tiempo claro y tranquilo, así que se le ocurrió pensar en un sastre Chanel en punto de seda beis o en un conjunto de abrigo y falda bastante llamativo en lana rojo oscuro, pero al final se decidió por un encantador vestido azul marino ribeteado de blanco con cuello de piqué. La cintura llegaba más abajo de la cadera y dejaba ver trece centímetros de falda plisada, nada ofensivo incluso para el gusto provinciano de Melbourne.

Se arregló deprisa y enseguida tuvo puestos un body, unas medias de seda sujetas con liga por encima de la rodilla y unos zapatos de tafilete azul oscuro con tacones Luis XV. Se examinó la cara en el espejo de pared mientras se cepillaba sin piedad el cabello perfectamente negro y liso para componer una bonita y lustrosa melenita a lo garçon que dejaba al aire la nuca y casi toda la frente. Se encajó un sombrero de campana en fieltro, azul marino, y, con la maña que da la práctica, se pintó las cejas, se delineó los ojos verde grisáceo con un lápiz de kohl de punta fina y añadió un toque de carmín de labios y una rúbrica de polvos.

Estaba sirviéndose la última taza de té cuando un golpecito en la puerta la obligó a sumergirse de nuevo entre los pliegues de la bata.

—Adelante —dijo, preguntándose si sería otra visita del primer oficial, que había contraído una pasión desesperada por ella, pasión que, estaba convencida, duraría diez minutos una vez que el Orient hubiera atracado. Pero la respuesta la tranquilizó.

—Elizabeth —anunció el que llamaba.

Phryne abrió la puerta y la doctora MacMillan tomó asiento en el mejor butacón del camarote de lujo, el único libre de los vestidos de Phryne.

—Bueno, niña, atracamos dentro de tres horas, según dice el amanerado y joven sobrecargo. ¿Te importaría prescindir de lo que queda de la tostada? Esa desdichada de tercera clase ha parido a su mocoso a las tres de la madrugada. Parece que a los niños les gusta nacer a horas nocturnas, por lo general con rayos y truenos. Algo les pasa a los niños con los elementos, será por que son elementales.

Phryne le pasó la bandeja —en la que aún había un plato de beicon con huevos y tantas tostadas que Phryne solo habría podido comérselas después de un largo día de ayuno— y contempló a la doctora MacMillan con cariño.

Tendría más o menos cuarenta y cinco años y, habiendo tomado la formidable determinación de seguir las huellas de la doctora Garret Anderson y de luchar para convertirse en médico, no le había quedado tiempo para ninguna otra cosa. Era ancha y fuerte como un obrero, con la misma complexión curtida y las mismas manos ásperas y callosas. Tenía el pelo gris, despiadadamente rapado al estilo de Eton. Por comodidad, vestía trajes de hombre, que le daban un cierto aire de rudeza.

—Sube, Phryne, vamos a ver el puerto —dijo la doctora MacMillan.

Phryne se enfundó el vestido azul marino y trepó detrás de ella hasta la cubierta.

Phryne se apoyaba en la barandilla para asistir a la aparición de Melbourne a medida que el Orient navegaba seguro entre los promontorios y cambiaba su ruta buscando el río y la estación marítima.

La ciudad se hizo visible, la bandera en el palacio de la Gobernación anunciaba que el gobernador se hallaba en la ciudad. Phryne la encontró mucho más grande de lo que recordaba, aunque ciertamente entonces, colgada del parapeto del barco que se alejaba, no estaba en las mejores condiciones para fijarse. A su lado, la doctora MacMillan arrojó por la borda un puro maloliente y dijo:

—Parece una ciudad grande y bonita, bien construida en piedra, con sus pináculos.

—¿Qué esperabas? ¿Cañas y adobe? ¡No son salvajes, Elizabeth! Le encontrarás un gran parecido con Edimburgo. Más tranquila, quizá.

—¡Ah!, bueno, será un cambio —dijo la doctora—. ¿Has llenado los baúles, Phryne?

Phryne sonrió, consciente de los tres baúles abarrotados, de las dos maletas, la bolsa de compras y el bolso de mano que había en su camarote, además de los siete baúles enormes de la bodega, sin duda debajo de un montón de ovejas. Sus peligrosas importaciones al país natal incluían un pequeño revólver de mujer con su correspondiente caja de balas, más ciertos artilugios de la doctora Stopes, conocida planificadora familiar, envueltos en la ropa interior debajo de un paquete abierto de «artículos de primera necesidad para las mujeres que viajan», concebido para desalentar el exceso de celo de los funcionarios de aduanas.

Ambas mujeres se inclinaban juntas con el viento de cara, observando cómo se aproximaba la ciudad. Por el folleto del camarote, Phryne se había enterado de que Melbourne era una ciudad moderna, casi toda ella alcantarillada, con agua corriente y en muchas casas instalación eléctrica, que contaba con transporte público en forma de trenes y tranvías. Florecía la industria, y el transporte en coches, camiones y motocicletas era treinta veces mayor que el tirado por caballos. La mayor parte de las calles estaban pavimentadas de macadán, y la ciudad contaba con una universidad, varios hospitales, un campo de críquet, el Athenaeum Club y la Royal Arcade. Se animaba a los visitantes a que asistieran a las carreras de Flemington o al fútbol. (El distrito de Collingwood, según el folleto y para gran sorpresa de Phryne, había sido el campeón del año anterior). Las señoras podían disfrutar de un paseo por la Block Arcade, que alojaba las tiendas más selectas de la ciudad, y admirar la interesante adición de Walter Burley Griffin a la Collins House. A los pasajeros de primera clase se les aconsejaban los hoteles Menzies, Scott y Windsor. Phryne se preguntó qué alojamiento se aconsejaría a los de tercera. «Elevator House, espero —se dijo—. Siempre puedes contar con el Ejército de Salvación».

—¿Cómo? ¡Ah, sí! Una gente estupenda —expresó su acuerdo la doctora MacMillan con aire distraído. Phryne cayó en la cuenta de que había hablado en voz alta. Se habría ruborizado si hubiera tenido la costumbre, pero como no la tenía no se ruborizó.

El control de aduanas requirió mucho menos despliegue de encanto de lo que se había temido, así que una hora más tarde Phryne y su montaña de maletas se encontraban en la calle esperando un taxi. La doctora MacMillan, cargada solamente con una maleta Gladstone llena de ropa y un cajón de madera, de los que se usaban para transportar el té, abarrotado de libros, gesticuló enérgicamente y un vehículo viró y se detuvo delante de ellas con brusquedad.

El conductor se apeó, evaluó el montón de equipaje y subrayó lacónicamente:

—Ustedes necesitan otro taxi.

Y llamó a gritos a un tal Cec, uno de sus compañeros, que holgazaneaba al otro lado de la calle, apoyado en una pared oportuna. Cec desapareció a una velocidad que desmentía su apariencia y regresó con una camioneta abollada, que evidentemente había pertenecido en otro tiempo a una tienda de comestibles por la publicidad que decoraba los laterales desportillados: «Cox’s Orange Pippin».

«Así son los nativos», pensó Phryne. Cec era un rubio largirucho de ojos marrones, joven y ferozmente taciturno. El otro conductor, que al parecer se llamaba Bert, era bajo, moreno y mayor que Cec. Los dos resultaban sorprendentemente atractivos. «Creo que esta mejora de la raza es lo que llaman “vigor híbrido”», reflexionó Phryne.

—Cargadlo todo —dijo Bert, y tres maleteros le obedecieron.

Phryne observó con asombro que el cigarrillo liado a mano no se había movido en ningún momento del labio inferior del conductor; distribuyó propinas con generosidad y tomó asiento en el taxi. Dando un tirón, partieron en dirección a Melbourne.

Era un día de otoño hermoso y cálido. Phryne se quitó la chaqueta de muaré y encendió un pitillo mientras dejaban atrás la zona del muelle, entre grandes nubes de humo y rugidos de motor, y tomaban una serie de curvas a velocidad alarmante.

Bert, el conductor, examinaba a Phryne con el mismo interés profundo con que ella le examinaba a él, aunque al mismo tiempo no quitaba ojo ni al tráfico ni a la furgoneta de los comestibles conducida por Cec, que los seguía. Phryne se preguntaba si volvería a ver su carísimo equipaje.

—¿Adónde vamos primero? —preguntó Bert a gritos.

Phryne le contestó en el mismo tono por encima del estruendo del esforzado motor.

—Primero al hospital Queen Victoria y luego al hotel Windsor. Por cierto, no tenemos ninguna prisa.

—Enfermeras, ¿verdad? —preguntó Bert. La doctora MacMillan tenía un aspecto resignado.

—No, ella es la doctora MacMillan, de Escocia, y yo estoy aquí de turismo.

—¿Está usted en el Windsor, señorita? —preguntó Bert, quitándose su cigarrillo colgante para arrojarlo por la traqueteante ventanilla del taxi—. Ricacha, ¿eh? Vendrá un día en que la clase trabajadora se levantará contra sus opresores, romperá las cadenas del capital y...

—... entonces se acabarán los Windsor —remató Phryne.

Bert parecía ofendido. Quitó las manos del volante y volvió la cabeza para objetarle a la joven capitalista:

—No, señorita, no lo entiende usted —empezó a decir, al tiempo que evitaba la muerte con un rápido volantazo que los salvó de chocar contra un camión—. Cuando llegue la revolución, todos estaremos en el Windsor.

—Me parece una idea excelente —convino Phryne.

—Yo vi muchas cosas así durante la guerra —resopló la doctora MacMillan—. Las revoluciones traen sangre y muerte y mucha gente inocente se queda en la calle.

—La guerra es un complot del capital para obligar a los trabajadores a luchar en nombre de la seguridad económica —sentenció el conductor—. Eso es la guerra —concluyó.

—¿Todavía nos sigue Cec? —preguntó Phryne, esperando distraer al ferviente comunista.

—Sí, lo llevamos en los talones. Es buen conductor —dijo Bert—. Aunque no tan bueno como yo.

La ciudad pasaba a toda mecha, para luego desaparecer detrás de ellos envuelta en la nube de polvo y gases de escape que producía la camioneta de reparto. Se detuvieron de repente ante una entrada más bien modesta. Cuando se aclaró la atmósfera, Phryne vio el cartel de la puerta principal y comprendió que debía separarse de Elizabeth MacMillan. Sintió una punzada imprevista, pero la reprimió. La doctora le dio un beso en la mejilla y cogió su maleta Gladstone y su abrigo mientras Cec depositaba el cajón de té en la acera sin poner en peligro la vida de los numerosos transeúntes. Elizabeth hizo un gesto de despedida con la mano, el conductor encendió su renuente motor y, evitando por unos centímetros un tranvía que campanilleaba con fuerza, se dirigió a toda velocidad a Collins Street, describió una circunferencia alrededor del guardia urbano y ascendió por la colina entre rugidos. Subieron lentamente, pasaron el edificio de la Sociedad Teosófica y el teatro, dos iglesias, varias boutiques muy elegantes y varios edificios con cientos de placas de latón grabadas con nombres de profesionales, hasta que Phryne vio ante sus ojos un edificio gris, ancho e imponente. Tuvo un momento de aprensión por si al conductor se le ocurría probar su corcel por la majestuosa escalinata que tenían delante.

Fueron temores infundados. El conductor ya había hecho antes aquel recorrido. Bert invirtió la marcha y con un giro en tres puntos se detuvo, haciendo muecas, frente a las austeras puertas del hotel. El portero, sin manifestar el menor desconcierto ante un vehículo tan estrafalario, se acercó muy digno y abrió la portezuela, girándola en la única bisagra que le quedaba al vehículo. Phryne apoyó su mano enguantada, salió del coche, se sacudió un poco y cogió el bolso.

El conductor se apeó también y, sonriendo con amabilidad, tendió la chaqueta a su pasajera. Llevaba un cigarrillo nuevo en la boca.

—Muchas gracias por el interesante paseo —dijo Phryne—. ¿Cuánto le debo a usted y a... ejem... a Cec?

—Creo que cinco chelines estarían bien —sonrió Bert, evitando la mirada del portero. Phryne abrió el bolso.

—Pues yo creo que bastaría con dos chelines y seis peniques, ¿no le parece? —dijo ella ingenuamente.

—Y un chelín para Cec —regateó Bert.

Phryne le entregó el chelín extra. Cec, un delgaducho con más fuerza de la que parecía capaz su figura huesuda, confió los baúles y las bolsas de Phryne a las manos de un pequeño ejército de maleteros, todos uniformados con la librea del hotel. Luego los dos conductores desaparecieron entre rugidos de motor y nubes de polvo.

—Soy Phryne Fisher. Hice mi reserva en Londres —informó al portero.

—¡Ah!, sí, señorita —replicó él—. La esperábamos. ¿Llegó en el Orient esta mañana? Le apetecerá una taza de té. Por aquí, por favor.

Phryne se entregó de buena gana al mundo tranquilo, ordenado y opulento del Windsor.

Una vez bañada, cambiada y hambrienta, bajó al comedor del hotel. Tenía una figura jovial y elegante con su vestido de algodón color amarillo pálido y su sombrero de rafia, alrededor del cual había atado un fular de seda verde limón y azul aguamarina. Eligió una mesa situada debajo de un grupo de cupidos de mármol, pidió la sopa clara y el plato frío del menú, servido por una jovencita de pulcro uniforme negro, y se puso a examinar a los presentes.

Las mujeres, algunas muy hermosas, iban bien vestidas, aunque, todo hay que decirlo, un poco pasadas de moda. Los hombres llevaban los consabidos milrayas y el ocasional traje oscuro; eran tal vez abogados y directores de bancos. Animaban el ambiente unas cuantas jovencitas espléndidas y muy maquilladas, con bolsas de franela y chaquetas de sport o con quimonos y trenzas oscilantes. Había una actriz con un maquillaje untoso, que vestía un mono de playa dorado y un turbante. Llevaba los dedos llenos de joyas y tenía un cachorro de leopardo sentado a sus pies. El Windsor los acogía a todos sin alterarse.

La sopa estaba riquísima. Phryne la devoró, igual que el segundo plato y tres tazas de té antes de volver a su habitación para echarse una siestecita. Se durmió y no volvió a despertarse hasta que sonó el gong indicando que los clientes debían vestirse para la cena.

Mientras ella dormía, habían deshecho las maletas para plancharle la ropa y colgarla en el enorme armario de madera. La habitación estaba decorada con un gusto tan exquisito como discreto, aunque ella habría preferido un rosa menos fuerte en las pantallas de las lámparas y menos estatuas de ninfas. Phryne la tenía tomada con las ninfas. Su padre había elegido para ella el nombre de Psique. Por desgracia, en el momento del bautizo no estaba en sus cabales por culpa de la larga noche que había pasado en el club. Cuando le preguntaron el nombre de la niña, se puso a rebuscar entre los restos de su educación clásica y se le vino a la cabeza Friné. Así que en vez de la ninfa Psique, Phryne fue Friné, la cortesana griega.

Después de hacer algunas averiguaciones, Phryne se resignó. La cortesana había sido, sin la menor duda, una joven de mucho espíritu. Dado que su asunto marchaba mal en los tribunales, el defensor le arrancó la parte delantera de la túnica para descubrir sus hermosos pechos a los jueces, que, subyugados por tanta perfección, la absolvieron. Fue también Friné quien ofreció su mal adquirida fortuna en oro para reconstruir las murallas de Tebas, a condición de que colocaran allí la siguiente inscripción: «Murallas de Tebas, destruidas por el tiempo y reconstruidas por Friné, la cortesana». Pero los sobrios tebanos prefirieron sus ruinas.

«Que se joroben», pensó Phryne Fisher, poniéndose la ropa interior de seda y un vestido azul pavo real de Ratou. «Espero que los romanos los invadieran. ¿Y ahora qué me pongo, los zafiros o los esmaltes?».

Examinó los pendientes chispeantes y largos, palpitantes de fuego azul, y se los colgó en las orejas. Rápidamente se maquilló, se cepilló el pelo con energía y se puso una cinta entre los brillantes cabellos. Cogió una capa verde mar y el bolso y bajó a cenar.

Se repuso gracias a un cóctel y a una deliciosa langosta con mahonesa. Phryne adoraba la langosta con mahonesa y pepinillos.

Hacía una noche preciosa, y ninguno de sus compañeros parecía nada interesante, a excepción de un ocurrente caballero que formaba parte de un grupo numeroso y que le había dirigido una sonrisa cordial e indicadora de admiración por su vestido. Pero el caballero estaba ocupado y ella necesitaba reflexionar. Preguntó si la Block Arcade estaría abierta a pesar de ser sábado y subió a su habitación para ponerse unos pantalones y un jersey de seda, unos zapatos gruesos y un sombrero de fieltro. Vestida de ese modo asexuado no llamaría la atención de los jóvenes desocupados de la ciudad, pero estaría en condiciones de mostrar su feminidad si quisiera.

Un atuendo tan poco llamativo le permitiría pensar dando un paseo. Salió al cálido atardecer.

Los tranvías pasaban veloces y haciendo mucho ruido. La ciudad olía a hojas de otoño, a humo y a polvo. Siguiendo las indicaciones del portero, echó a andar por Collins Street. Por si refrescaba, se había puesto un chaquetón grueso de marinero con grandes bolsillos cerrados con pestañas. Sin el estorbo del bolso, llevaba las manos inusualmente libres. Un bosque de plaquitas de latón decoraba los sobrios edificios de Collins Street, lo que le recordaba Harley Street y Londres, aunque aquí la gente era más ruidosa y más limpia y había menos mendigos. Phryne notaba el crujido de las hojas en las suelas de los zapatos.

Superó la iglesia presbiteriana, la rectoría y la iglesia baptista, y se detuvo en la acera de enfrente a observar el teatro Regent, un edificio imponente, decorado casi al límite de la tolerancia del hormigón al estrés. Era tan desvergonzadamente vulgar que le gustó.

Un grupo de obreras jóvenes, llenas de plumas y medias de seda artificial, graciosas con sus vestiditos saco rojos, azules y verdes, y maquilladas con una gruesa capa de productos del señor Coles, la increparon al pasar por la vociferante calle, chillando como gorriones. Phryne recuperó su marcha regular, pasó entre la multitud bajo los aleros del Ayuntamiento y cruzó Swanston Street.

Capítulo III

Dijo: «Mi vida es triste, muy triste.

¡Quisiera Dios que estuviera muerta!».

LORD ALFRED TENNYSON, «Mariana»

Cec señaló con el pulgar a una muchacha medio desmayada entre los brazos de un hombre alto en una acera de Londsdale Street.

—Está como una cuba —comentó Bert al detener el coche—. Y solo son la once de la mañana. Tremendo, ¿no?

—¡Sí, colega! —gritó al hombre que le había dado el alto—. ¿Adónde vamos?

—A Richmond —respondió el otro, arrastrando a la chica por la cintura para arrojarla sin miramientos dentro del taxi, junto a Cec—. Ella te dará la dirección. Aquí tienes el dinero del viaje. —Tiró un billete de diez chelines a la cara de Bert y cerró de un portazo—. Quedaos con la vuelta —añadió por encima del hombro y desapareció casi corriendo al volver la esquina de Queen Street, tragado por la multitud. Los bocinazos frenéticos y los insultos de los conductores a toda su parentela obligaron a moverse a Bert.

—¡Vaya prisa! —comentó Bert—. Perdone, señorita. ¿Cuál es la dirección?

La muchacha parpadeó y se frotó los ojos, pasándose la lengua por los labios agrietados.

—Ahora puedo irme a casa —susurró—. Irme a casa.

—Sí, han pagado el viaje. ¿Dónde está su casa? —preguntó Bert en voz alta para atravesar la niebla del alcohol—. Vamos, señorita, ¿no se acuerda?

En vez de responder, la chica se fue escurriendo a un lado hasta apoyarse en el hombro de Cec, que la incorporó con delicadeza, diciendo a Bert:

—Aquí hay algo que no me gusta. No huelo a alcohol. Está chunga. La piel le abrasa.

—¿Qué te parece? —preguntó Bert al girar en Market Street, deteniéndose para dejar paso a un traqueteante carro cargado de frutas.

—Mal asunto —dijo Cec lentamente—. Está sangrando.

—Entonces, al hospital —dijo Bert, evitando por unos centímetros la camioneta de una verdulería, cuyo sobreexcitado conductor arrojó un repollo contra el taxi, aunque erró el tiro.

—El hospital de mujeres —dijo Cec con un énfasis grave—. El Queen Victoria.