Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

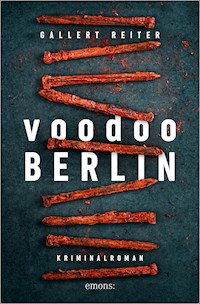

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Hauptkommissar Heiko Brandt war Ethnologe und hat bei Bergstämmen, Seenomaden und in Slums gelebt – überall auf der Welt. Jetzt arbeitet er beim LKA. Sein neuer Fall weckt dunkle Erinnerungen an seine Zeit in Afrika. Hat er es mit einem Ritualmord zu tun? Bei den Recherchen stößt er in obskuren Hinterzimmern auf alten Volksglauben, gefährliche Zeremonien und dunkle Mächte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 504

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Beliebtheit

Sammlungen

Ähnliche

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.

© 2019 Emons Verlag GmbH

Alle Rechte vorbehalten

Umschlagmotiv: Benjamin Harte/Arcangel Images

Umschlaggestaltung: Nina Schäfer

Lektorat: Carlos Westerkamp

eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-96041-451-3

Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie

regelmäßig über Neues von emons:

Kostenlos bestellen unter

www.emons-verlag.de

PROLOG

Der Savannenstaub, der zwischen den Zähnen knirscht wie gemahlenes Glas, blendend helles Sonnenlicht, flirrend zwischen den Blättern des Affenbrotbaums, das Stück kalter blauer Himmel, in dem die Geier ihre Kreise ziehen, der stechende Geruch von Ziegen und altem Männerschweiß und plötzlich – alles ausgelöscht von einem weiß glühenden Schmerz wie von einer Blendgranate.

Trübes Weiß in seinen Augen, blutrot an den Rändern, das aufgedunsene Gesicht des Mannes mit der rostigen Rasierklinge in der Hand, das getrocknete Blut früherer Opfer noch an der stumpf gewordenen Schneide.

Sie kämpft, windet sich, versucht sich loszureißen. Schweißtropfen laufen in ihre Augen. Die Frauen halten sie an Armen und Beinen fest, eine hat ihren Kopf gepackt. Sie ist zu schwach, nur ein Kind, und die Frauen sind stark vom Wasserholen und der Arbeit auf den Feldern.

Sie zerren an ihren Beinen, spreizen sie, bis sie glaubt, sie würden sie auseinanderreißen.

Sie ist unten nackt. Sie schämt sich. Die Sporthose mit den drei schwarzen Streifen. Ihr Vater hat sie ihr mitgebracht. Sie ist weiß, sie hat sie jeden Tag gewaschen. Sie haben sie ihr hinuntergerissen und in den Dreck geworfen.

Der Mann knurrt etwas. Die Frauen packen fester zu.

Sie kann nicht glauben, dass ihr Vater den Mann hergerufen hat. Frau Nummer zwei, die jetzt Nummer eins ist, sie hat es getan. Sie nennt den Mann »Doktor«. Aber er ist kein Arzt – sie hat schon mal einen Arzt gesehen.

Zwischen den schwitzenden, verzerrten Gesichtern, die sich über sie beugen, sieht sie den Himmel. Er schimmert fahl, und der staubbedeckte Affenbrotbaum wirkt leblos.

Warum haben die Frauen sie ausgerechnet hierhin gebracht? Sie kennt diesen Baum, sie liebt ihn. Hier geht sie hin, wenn sie traurig ist, folgt dem Pfad fort vom Dorf in den Busch. Der Baum ist alt. Seine Äste sind dick und schartig. Die Rinde hat Risse, sie kann daran hinaufklettern. Von oben sind die schiefen Lehmhütten mit den Gras- und Wellblechdächern weit weg und winzig klein. Wenn sie sich umdreht, schaut sie über die Savanne, flach bis zum Horizont, grün in der Regenzeit, gelb und staubig in der Trockenzeit. Dann träumt sie von dem anderen Leben, das irgendwo auf sie wartet. Sie muss nur immer in die Schule gehen, acht Kilometer hin und acht zurück, und fleißig lernen. Sie ist fleißig.

Die Frauen haben ihr den Mund zugehalten und sie hierhergeschleppt. Am Wegrand lag immer noch das Gerippe von Afolabis Kuh, der Leopard hatte sie gerissen. Die gleißende Sonne bleicht die Knochen aus. Niemand macht sich die Mühe, sie zu vergraben. Sie findet das falsch.

Sie würden sie ebenfalls töten, hatte sie gedacht, und vielleicht würden ihre Knochen bald auch von der Sonne ausgebleicht. Aber sie haben sie vor dem Baum auf den harten Boden geworfen, direkt neben die Grube, die sie gegraben hatten.

Für einen Moment hat sie geglaubt, die Grube sei für sie, die Frauen würden sie hineinwerfen und lebendig begraben. Aber die Grube ist zu klein.

Sie kennt die Frauen nicht, nur ihre Anführerin, Frau Nummer zwei. Sie war plötzlich da. Ihr Vater hat sie von einer Geschäftsreise mitgebracht. Sie ist keine Yoruba. Sie ist anders.

Er hat gesagt, sie müsse ihr gehorchen wie ihrer eigenen Mutter. Sie gehorcht ihr. Trotzdem sieht die neue Frau sie immer böse an und zischt, sie sei schmutzig, schmutzig, selbst wenn sie sich gerade gewaschen hat und ihre saubere Schuluniform trägt.

Ihr Vater geht nachts nicht mehr zu ihrer Mutter, nur noch zu der neuen Frau.

Die anderen Frauen müssen ihre Verwandten sein. Sie versteht sie nicht, wenn sie miteinander sprechen.

Warum ist ihre Mutter nicht hier, warum ist sie im Krankenhaus in Shaki? Ihr treten Tränen in die Augen.

Sie sieht nicht, was da unten geschieht. Plötzlich drückt ihr jemand etwas zwischen die Zähne.

»Beiß drauf«, raunt ihr Frau Nummer zwei ins Ohr.

Es ist eine Kolanuss. Sie versucht, sie auszuspucken, aber eine schmutzige Hand, die nach kalter Asche riecht, presst sich auf ihren Mund.

Der Kopf des Mannes ist zwischen ihren Beinen verschwunden … Wie ekelhaft! Die Frauen packen ihre Gelenke, als wollten sie sie durchbrechen. Sie zerren ihre Beine noch weiter auseinander, es fühlt sich an, als würden die Sehnen gleich reißen.

Das knirschende Geräusch kommt zuerst in ihrem Kopf an. Dann rast der glühende Schmerz hinterher, durch jede Faser ihres Körpers. Sie presst ihre Zähne so fest in die Kolanuss, dass sie glaubt, sie brächen gleich ab. Ein roter Schleier senkt sich über sie, und sie stürzt in ein Meer aus Schmerzen.

Sie zwingt sich, ihre Augen zu öffnen.

Das Gesicht des Mannes ist schweißnass. Er hebt die Rasierklinge. Frisches helles Blut tropft davon herunter. Sie weiß, dass es ihres ist. Mit Daumen und Zeigefinger der anderen Hand hält er einen Fleischfetzen hoch. Er wirft einen gleichgültigen Blick darauf, dann lässt er ihn in die Grube fallen. Er beugt sich wieder zwischen ihre Beine. Die blutige Klinge verschwindet aus ihrem Blickfeld. Es ist noch nicht vorbei.

Diesmal kommen der Schmerz und das fürchterliche Geräusch gleichzeitig an. Diesmal ist es, als stoße man ihr ein glühendes Eisen zwischen die Beine. Die rote Flut schlägt erneut über ihr zusammen.

Als sie daraus wieder auftaucht, hält der Mann statt der Rasierklinge etwas Spitzes in der Hand. Sie erkennt den langen Dorn eines Akazienbaums. Zum dritten Mal beugt er sich hinunter. Sie bäumt sich auf. Die Wachsamkeit der Frauen hat nachgelassen, für den Bruchteil einer Sekunde sieht sie das rohe, blutige Fleisch zwischen ihren Beinen, ihr eigenes blutiges Fleisch, dann bohrt sich der Dorn hindurch wie durch einen wertlosen Fetzen Stoff. Sie stürzt zurück in den Abgrund und weiß, dass von nun an nichts mehr so sein wird wie vorher.

HITZEWELLE

Der Schrei riss sie aus dem Schlaf. Sie fuhr hoch.

Außer ihr war niemand im Zimmer. Die Terrassentür stand weit offen. Aber draußen trippelte nur die räudige Stadttaube kopfnickend auf der Balustrade hin und her.

Die Sonne stand noch tief, brannte aber schon jetzt auf die Stadt herunter. Zehra kniff die Augen zusammen. Sie hatte Fenster und Tür geöffnet, doch die Luft bewegte sich keinen Millimeter. Seit zwei Wochen sank die Temperatur auch nachts kaum unter dreißig Grad. Ihr Handywecker sprang an und quetschte die ersten Takte von »Summer in the City« aus den winzigen Lautsprechern.

Sie stand auf.

Fünf Minuten nach dem Duschen würde sie sich wieder verschwitzt und klebrig fühlen. Sie schälte sich das schweißnasse, übergroße »Ghostbusters«-T-Shirt vom Körper. Ihr kleiner Bruder hatte es ihr zum ersten Tag bei der Kripo geschenkt. Sie griff mechanisch nach Zahnbürste und Zahnpasta. Die Tube war bis zum oberen Ende aufgerollt. Sie drückte den letzten Rest heraus. Sie musste einkaufen. Und Wäsche waschen.

Der Kühlschrank war leer bis auf zwei vergessene Fertigsalate, die bereits säuerlich rochen. Milch für ihren Kaffee war auch nicht da. So streifte sie die leichte Windjacke mit den vielen Taschen über und verließ die Wohnung.

Als sie die Tür des Mini Coopers öffnete, schlug ihr stickige Luft entgegen. Es roch süßlich. Vielleicht war die Banane doch unter den Sitz gerutscht.

Sie drehte die Klimaanlage auf Maximum, aber gegen die Hitze kam das Aggregat nicht an. Die Fußgänger schienen sich in Zeitlupe zu bewegen, die Autofahrer dagegen waren noch aggressiver unterwegs als sonst. Zehra entschied sich antizyklisch für einen defensiven Fahrstil.

Sie fuhr auf den Parkplatz der Polizeidirektion 3. Sie war froh, als sie aussteigen konnte. Um die verschimmelte Banane würde sie sich später kümmern.

Der schwergewichtige Polizeiobermeister Berg, Herr über den Fuhrpark, hockte reglos auf seinem aus Blattfedern zusammengeschweißten Stuhl. Es sah aus, als hätte er das Atmen eingestellt. Erleichtert registrierte sie sein kaum merkliches Kopfnicken.

»Alles klar, Herr Berg?«

»Solang ich mich nicht bewege.«

»Kann ich irgendwas für Sie tun? Bier? Cola?«

»Eiskaffee.« Es war nicht ernst gemeint.

»Mal sehen, ob ich einen bekomme.«

»Was macht die Rennfahrerkarriere?« Er meinte ihren dynamischen Fahrstil, der selbst gestandenen Kollegen die Tränen in die Augen trieb.

Sie grinste.

»Nicht viel Gelegenheit in letzter Zeit, oder?«

Es klang wie eine Frotzelei, aber sie spürte das Mitgefühl. Berg mochte sie. Sie ihn auch.

Sie zuckte mit den Achseln. »Wir sehen uns. Schmelzen Sie nicht.«

Auf der ersten Etage stieg Kriminaldirektor Börning, der Chef der Direktion 3, in den Aufzug.

»Hallo, Frau Erbay. Geht’s gut?« Er stellte sich neben sie und schaute nach vorn.

Börning war nicht Zehras Chef. Das SD Fremdkultur gehörte nicht zur Direktion, sondern zum Landeskriminalamt. Genau genommen war es in beiden Polizeibehörden ein Fremdkörper.

»Alles bestens, Herr Kriminaldirektor.«

Börning wippte auf den Zehenspitzen. »Schön. Sehr schön.«

Zwei Stockwerke peinliches Schweigen. Der Aufzug stoppte auf der Drei.

»Gute Arbeit. Machen Sie weiter so.« Er nickt ihr zu und stieg aus.

Gute Arbeit? Machen Sie weiter so? Was zum Teufel war das? Ironie? Sarkasmus?

Bis zur fünften Etage stieg niemand mehr zu.

»Morgen zusammen.« Zehra nickte allen zu. Das Großraumbüro von Abschnitt 33 war kaum besetzt. »Hitzefrei?«

Oberkommissar Schöller nahm den Blick vom Bildschirm. »Das Sechsunddreißig brauchte Unterstützung.«

»Sechsunddreißig« war Abschnitt 36: Wedding.

»Schießerei. Drei Verletzte, ein Toter – ein Rentner, der gerade in einer Mülltonne nach Flaschen gesucht hat.«

»Komisch, wo die seit der letzten Rentenerhöhung drei Euro mehr im Portemonnaie haben«, knurrte Bandow, ohne von seiner Zeitung aufzusehen.

»Wer hat geschossen?«, fragte Zehra.

»Tschetschenen.«

»Die haben neuerdings eine Art Rockergang. Sie ziehen sich jedenfalls so an. Total dämlich.« Hauptkommissar Bandow fuhr auf seinem quietschenden Drehstuhl herum. Die Kollegen hatten ihn vor ein paar Wochen gezwungen, die Lager zu ölen, aber anscheinend hatte es nicht lange vorgehalten.

Hauptkommissar Löhring knallte den Block, auf dem er sich gerade Notizen zu einer Fallakte machte, auf seinen Schreibtisch und verzog das Gesicht. »Scheiße, Walter, schmeiß den Stuhl endlich auf den Müll!«

»Der ist echt bequem.«

Schöller grinste Zehra säuerlich an. »Wir lieben unser Großraumbüro.« Er kam zum Thema zurück. »Sie haben das Café von dem Albaner zusammengeschossen. Nennen sich ›Guerilla Nation Vaynakh‹.«

Bandow kehrte quietschend in seine Ausgangsposition zurück. »Als ob uns deutsche und türkische Rocker nicht schon reichten. Zum Kotzen. Die Typen haben noch nicht mal Motorräder.«

»Und wir nicht mal Ventilatoren«, fügte Löhring nicht ganz zwingend hinzu.

Zehra öffnete die Tür zum Terrarium. »Das übernimmt doch sowieso das LKA 4.«

Organisierte Kriminalität, Banden- und qualifizierte Eigentumskriminalität gingen direkt ans LKA.

»Schönen Saunatag«, rief Schöller ihr nach.

Sie schloss die Tür hinter sich.

Schöller hatte recht. Das provisorische Büro des Sonderdezernats hatte keine Fenster, der Tag würde höllisch werden. Dass das Terrarium überhaupt noch da war, wunderte Zehra immer wieder. Wie alle Kollegen in Abschnitt 33. Sie rechnete jeden Morgen damit, dass die drei in eine Ecke des Raums gezimmerten, halbhoch verglasten Trockenbauwände über Nacht verschwunden waren.

Beinah hoffte sie darauf. Unter den gegenwärtigen Bedingungen wäre es eine Erlösung. Wie eine Versetzung zum Streifendienst. Als Brandt ihr gesagt hatte, dass es mit dem Dezernat weiterging, und von ihr wissen wollte, ob sie dabeibliebe, hatte sie Ja gesagt. Allerdings hatte sie sich die Arbeit anders vorgestellt. Brandt auch.

Auf den ersten Blick wirkte das Terrarium fast unbenutzt. An der Pinnwand hing kein einziges Tatortfoto, kein Stadtplan, keins der leeren weißen Blätter, die Brandt brauchte, um nachzudenken. Sein Schreibtisch war bis auf das Telefon und den Computermonitor ebenfalls leer. Dass ihr Schreibtisch aufgeräumt war, war normal. Jetzt lag darauf nur der Folder mit den handschriftlichen Notizen zu ihrer Recherche über Verwandtschaftsbeziehungen und Erbrecht bei Tadschiken in Afghanistan. Informationen, die Brandt für sein Gutachten brauchte. Gutachten waren seit Monaten das Einzige, womit sich das Dezernat beschäftigte.

In diesem Fall ging es um ein Tötungsdelikt, in dem die MK 3 ermittelte, möglicherweise ein Ehrenmord unter Tadschiken. Brandt sollte eine Expertise zu den Nebenaspekten des Falls liefern. Vielleicht trug sie dazu bei, den Fall aufzuklären, vielleicht wanderte sie auch direkt in den Papierkorb.

Eigentlich war die Sache klar: Das Sonderdezernat für Tötungsdelikte mit fremdkulturellem Hintergrund war von oben gezielt kaltgestellt worden.

Zehra hängte ihre Jacke über die Stuhllehne und setzte sich. Sie schaltete ihren Rechner an und griff nach dem Folder. Es hatte keine Eile, aber sie konnte ihre Notizen auch genauso gut jetzt eingeben. Unter dem Folder war etwas, das sie dort nicht hingelegt hatte: ein polizeiinternes Antragsformular. Im ersten Moment glaubte sie, es sei ein Urlaubsantrag, den Brandt versehentlich auf ihrem Tisch vergessen hatte. Aber es war kein Urlaubs-, sondern ein Versetzungsantrag. Ihr Name und ihre Personalnummer waren bereits eingetragen. In Brandts Handschrift.

Konsterniert starrte sie auf das Blatt in ihrer Hand. Ihr Chef wollte sie loswerden.

Das Summen ihres Handys schreckte sie auf. »Ja?«

Der Name, den der Anrufer nannte, sagte ihr nichts. Die arrogante Stimme suggerierte ein Versagen ihrerseits.

»Dr. Harald Antes, persönlicher Referent des Innensenators. Der Herr Innensenator würde gern mit Ihnen sprechen.«

Siegrist wollte sie sprechen? Was ging hier vor? Antes nannte eine Uhrzeit. In fünfzig Minuten.

»Soll ich zu Ihnen ins –« Sie wurde unterbrochen.

»Es ist ein informelles Gespräch.« Antes gab ihr eine Adresse. »Seien Sie pünktlich.«

Die Leitung war tot.

Das konnte nichts Gutes bedeuten.

LKA 2.0

Zehra war froh, dass es nicht der Pavianfelsen war. Siegrist verbrachte seine Mittagspause oft auf einer Bank im Zoologischen Garten vor dem künstlichen Miniaturgebirge. Das wusste sie von Brandt. Untergebene oder Bittsteller ließ er gern dort antanzen. Aber wahrscheinlich war das in seiner neuen Position nicht mehr opportun.

Sie fuhr die Seitenscheibe nach unten. Stickige Luft strömte herein und blies die ein paar Grad kühlere Luft der Klimaanlage aus dem Wagen. Schnell fuhr Zehra die Scheibe wieder hoch.

Sie war nervös. Und misstrauisch. Wie auch nicht, wenn sich der Innensenator von Berlin mit ihr treffen wollte? Sie hatte Siegrist während eines Falls vor einem guten halben Jahr persönlich kennengelernt. Damals war er noch Oberstaatsanwalt gewesen. Die Begegnung war für sie nicht angenehm verlaufen. Sie hatten gerade einen Verdächtigen befragen wollen. Siegrist hatte sie aus dem Verhörraum geworfen. Er hatte aus politischen Gründen versucht, die Ermittlungen in eine bestimmte Richtung zu drängen, und hatte sie vermutlich nicht als Zeugin dabeihaben wollen. Aber Brandt hatte sich nicht unter Druck setzen lassen. Der Fall war Siegrist um die Ohren geflogen. Es konnte nicht leicht gewesen sein, ihn doch noch ohne viel Aufsehen zu beerdigen. Anscheinend hatte er sich dabei geschickt angestellt und bei den richtigen Leuten so verdient gemacht, dass er sich kurz darauf auf dem Sessel des Innensenators wiederfand. Damit war er oberster Dienstherr der Berliner Polizeibehörden.

»In vierhundert Metern haben Sie Ihr Ziel erreicht.« Langsam rollte sie an einem Gitterzaun vorbei. Gräber sah sie keine. Mit seinen gepflegten Rasenflächen und den alten Bäumen erinnerte der Dreifaltigkeitsfriedhof eher an eine Parkanlage.

Vor dem Haupteingang, einem aus roten Ziegeln gemauerten Torbogen, stand ein etwa dreißigjähriger Mann neben einer schwarzen Mercedes-Limousine. Trotz der Hitze trug er einen dunkelblauen Anzug mit weißem Hemd und Krawatte. Das konnte nur Siegrists persönlicher Referent sein. Als er Zehra sah, hörte er auf, mit dem Fuß zu wippen, und kam auf sie zu.

»Sie sind zu spät.«

Zehra sah auf ihre Uhr. Drei Minuten drüber.

Statt sich vorzustellen, musterte er Zehra abschätzig von oben bis unten. Schlagartig wurde sie sich der Schweißflecken bewusst, die sich unter ihren Achseln gebildet hatten. Der Referent machte auf dem Absatz kehrt und steuerte mit langen Schritten auf den Torbogen zu. Zehra griff nach ihrer Jacke und zog sie an, während sie hinter ihm herhastete.

Sie traten in den Schatten einer von riesigen Platanen gesäumten Friedhofsallee.

Zehras Nervosität wuchs.

Sie bogen in einen Nebenweg. Hier waren sie, die Gräber, Seite an Seite ordentlich aufgereiht. Innensenator Gunnar Siegrist stand leicht gebeugt vor einem Grab und schien die Inschrift auf dem Grabstein zu studieren. Anders als sein Adlatus hatte er sein Anzugjackett ausgezogen und die Krawatte gelockert. Dennoch strahlte der hagere, hoch aufgeschossene Mann Strenge aus. Er erinnerte Zehra immer an einen Insektensammler, der Nadeln in Käfer und Schmetterlinge stach.

Er wandte sich um und sah sie an. Da war er wieder, der inquisitorische Blick, mit dem er versuchte, sein Gegenüber bis in die geheimsten Ecken auszuloten.

»Hallo, Frau Erbay. Wir hätten uns vielleicht besser in einem Freibad getroffen.«

Er streckte seine Hand aus, sie nahm sie. An seinem falschen Lächeln musste er noch arbeiten. Oder vielleicht auch nicht. So war es viel einschüchternder.

»Guten Tag, Herr Innensenator.«

Er hielt ihre feuchte Hand einen Moment länger als nötig. Seine eigene war völlig trocken. Wie machte er das?

»Ich bin ab und zu hier.« Er deutete auf den Grabstein.

Zehra las die Inschrift: »ulrike marie meinhof 7.10.1934–9.5.1976«.

»Sie wissen, wer das ist?«

»Natürlich.«

Eine Terroristin, Rote Armee Fraktion. Über vierzig Jahre war das her. Auf der Polizeischule hatten sie in Modul FGIII.3, LV 5 »Politisch motivierte Kriminalität, Terrorismus, Anschläge und Gefahr von Anschlägen« einen Vortrag dazu gehört.

»Sie fragen sich wahrscheinlich, warum Sie hier sind.«

Zehra zuckte mit den Achseln.

Siegrist sprach weiter. »Bisweilen stehen wir vor Entscheidungen, bei denen unsere ethischen Prinzipien mit pragmatischen Erwägungen kollidieren. Intuitiv würde man am liebsten seinen Überzeugungen folgen. Aber das ist nicht immer richtig.«

Der Innensenator machte eine Kunstpause. Zehra fragte sich, worauf er hinauswollte.

»Darum komme ich ab und zu hierher. Um mich zu erinnern, wohin ethischer Rigorismus und falsch verstandene Loyalitäten führen können.« Er deutete auf das Grab. »Bei dieser Frau zu Brandstiftung, Entführung, Mord und schließlich zu Selbstmord. Sie war keine gewöhnliche Kriminelle. Sie hatte höchste moralische Ansprüche, sie litt an der Ungerechtigkeit in der Welt. Sie wollte das Gute, davon bin ich überzeugt. Gehen wir.«

Sie folgte den Männern zurück zu den Autos.

Siegrist nickte ihr zu. »Fahren Sie einfach hinter uns her.«

Nach anderthalb Kilometern endete die Fahrt auf einer Großbaustelle mit drei Etagen hoch gestapelten Bürocontainern und einem Dutzend haushoher Baukräne. Lastwagen donnerten über das Gelände und wirbelten Staub auf.

Sie hielten vor einer stählernen Aussichtsplattform. Der Referent riss die Tür auf, der Innensenator schraubte sich ins Freie. Sie stiegen die Stufen hinauf.

Von oben überblickte man die Baustelle, bisher vor allem ein riesiges Loch mit einem Irrgarten frisch gegossener Betonwände, aus denen rostbraune Armierungseisen ragten. Überall wuselten Arbeiter mit gelben Helmen und nackten Oberkörpern herum, während am Rand der Grube Raupenbagger, Kipplader und Betonmischer rangierten.

»Wissen Sie, was das hier wird?«

Natürlich wusste sie es. »Die Erweiterung des LKA in Tempelhof.«

»Richtig. Allerdings trifft ›Erweiterung‹ es nicht ganz.« Siegrists leicht nasale Stimme bekam einen beinah enthusiastischen Ton. »Hier entsteht das LKA 2.0, Frau Erbay.«

Er wartete auf ihre Reaktion. Zehra tat ihm den Gefallen nicht und sah ihn nur fragend an.

»Unsere Ermittlungsbehörden müssen dringend modernisiert werden, um der Entwicklung der Kriminalität und ihren neuen Formen gerecht zu werden – vor allem im Bereich der Schwerstkriminalität.«

Es hätte klingen können, als hielte er eine Rede, tat es aber nicht. Jedes Wort schien direkt an Zehra gerichtet zu sein, als sei sie die einzige Person, die diese Ziele Wirklichkeit werden lassen konnte.

»Modernste Technologie, flache Hierarchien, optimierte Kommunikationswege. Weg von Beamtenroutine und Beförderungsorientierung. Leistung statt Dienstjahre.«

Er machte eine weitere Kunstpause, um zu sehen, ob seine Zuhörerin angemessen beeindruckt war. Sie war es, aber sie war auch skeptisch.

»Sie glauben nicht daran, stimmt’s? An Ihrer Stelle würde ich das auch nicht. Die Politik hat der Polizei schon oft Versprechungen gemacht und nur die wenigsten davon erfüllt.« Mit einer knappen Geste umriss er das Baustellenareal. »Es wird passieren, und wenn es so weit ist, will ich, dass Sie dabei sind. Wir brauchen eine neue Sorte Polizeibeamte. Intelligent, flexibel, kreativ. Ich bin davon überzeugt, dass eine Einheit aus solchen Ermittlern die RAF erheblich früher außer Gefecht gesetzt hätte.«

»Und Sie denken, ich bin dafür geeignet?«

»Ja. Ich kenne Ihre Bewerbung, Ihre Personalakte. Der Aufsatz, den Sie in Berufsethik geschrieben haben, hat mich fasziniert.«

»Ich war damals noch –«

Siegrist legte seine Hand auf ihren Arm. »Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht, als ich Sie für das Sonderdezernat empfohlen habe.«

Was sollte das nun wieder heißen?

»Sie wollten unbedingt zum LKA. Das Sonderdezernat war eine neue Sache, eine Herausforderung. Es brauchte geistige Beweglichkeit.« Er sah sie direkt an. »Sie sind mit Leib und Seele Polizistin. Bei Ihrem Chef ist das anders. Er hat wichtige, ich würde sogar sagen, unersetzliche Fähigkeiten, aber im Polizeiapparat wird er immer ein Fremdkörper bleiben.«

Zehra spürte den Impuls, Brandt zu verteidigen. »Er ist ein ausgezeichneter Kriminalist.«

Siegrists Lächeln war das Äquivalent eines Kopftätschelns. »Loyalität ist eine lobenswerte Eigenschaft, wie gesagt.«

Der persönliche Referent straffte sich, als versuche er, sich in ein Standbild der Loyalität zu verwandeln.

»Ich bedauere die derzeitige Situation des Dezernats sehr. Aber nach dem Presserummel hielt der Regierende Bürgermeister es für klüger, das SD Fremdkultur eine Zeit lang aus der Schusslinie zu nehmen. Gegen meinen Rat.«

Zehra glaubte ihm kein Wort. Siegrist selbst hatte das Dezernat liquidieren wollen, Brandt hatte ihn nur durch Erpressung daran hindern können.

»Ich halte Ihre momentane Situation für eine Verschwendung Ihres Talents und Potenzials.«

Ob sie wollte oder nicht, Zehra musste zugeben, dass es exakt das war, was sie selbst dachte. Siegrists Blick ließ sie nicht los.

»Sie können es weit bringen, vorausgesetzt, Sie verrennen sich nicht aus falscher Loyalität. Ich würde Ihnen gern helfen. Ich frage Sie jetzt nicht, ob Sie weiter im Sonderdezernat arbeiten wollen. Aber wenn Sie die freie Wahl hätten – was würden Sie in der Polizei am liebsten tun? Seien Sie ehrlich.«

»Mordermittlung.«

Sie hatte gesprochen, ohne nachzudenken. Ohne zu überlegen, ob das wirklich ihre Wahl war, ob sie Brandt damit in den Rücken fiel, ob sie die Frage überhaupt beantworten wollte, ob Siegrist ihr eine Falle stellte. Es war einfach so herausgekommen.

»Gut.« Siegrist legte ihr die Hand auf die Schulter. »Wir sprechen uns.«

Er nickte seinem Referenten zu. Die beiden stiegen die Metallstufen wieder hinunter.

Zehra war schwindelig. Sie hatte sagen wollen, dass sie gern mit Brandt arbeitete, dass sie viel von ihm lernte, dass sie die Arbeit des Dezernats für wichtig hielt. Gesagt hatte sie nur: Mordermittlung. Wie war das mit der Loyalität gewesen?

Der Versetzungsantrag fiel ihr ein. Wieso hatte Brandt ihn ausgerechnet heute auf ihren Schreibtisch gelegt? Hatten er und Siegrist sich abgesprochen?

Sie schälte sich aus der schweißfeuchten Jacke. Die Zigarettenpackung fiel aus der Tasche. Sie hob sie auf, zündete eine Zigarette an und nahm einen tiefen Zug.

Sollte sie Brandts im Packeis festsitzendes Schiff verlassen? Mit Siegrists Unterstützung? Welche Gegenleistung würde er erwarten? Denn das würde er. Sie musste mit Brandt reden.

Der Kies spritzte, als sie zurück auf die Straße schoss. Sie hatte genug vom antizyklischen Fahrstil.

TOTE FISCHE

Er zog das Ruderblatt durchs Wasser.

Das Paddeln machte heute keinen Spaß. Er fand seinen Rhythmus einfach nicht, die Einheit zwischen Körper und flüssigem Element wollte sich nicht einstellen. Das Rauschen des sechsspurigen Verkehrs am Reichpietschufer verschwamm nicht wie sonst zum beruhigenden Hintergrundgeräusch. Das ohnehin grelle Licht der Sonnenstrahlen wurde von der reflektierenden Wasseroberfläche verdoppelt und zwang ihn, die Augen zusammenzukneifen. Der faulige Geruch des aufgeheizten Kanals stach in die Nase. Am Vortag hatte ein schweres Gewitter die marode Kanalisation mal wieder überfordert. Eine ungeklärte Brühe aus Fäkalien, Chemie, Wasch- und Arzneimitteln und wer weiß was noch allem war in Spree und Landwehrkanal geschossen.

Das Paddel drückte einen glänzenden Fisch an die Wasseroberfläche. Er war tot. Vermutlich erstickt. Es war schon der fünfte. Die Hitze nahm allen die Luft.

Dann, ganz plötzlich, war er im Flow. Der Körper bewegte sich wie von selbst, das Paddel schnitt sauber durch die Oberfläche, der Widerstand des Wassers und der Krafteinsatz seiner Muskeln waren perfekt ausbalanciert.

Nach hundert Schlägen war der Spaß vorbei. Er musste vier Halbwüchsigen ausweichen, die grölend versuchten, in einem billigen Schlauchboot einen geraden Kurs zu steuern.

Er spürte wieder den Zorn in sich aufsteigen. Lenhardts Schadenfreude hatte ihn getroffen, ob er wollte oder nicht. Der Hauptkommissar aus der Direktion 4, Abschnitt 43 war ihm in der Kantine über den Weg gelaufen. Brandt hatte zuerst nicht bemerkt, wer da vor ihm ungeduldig auf den Tasten des Kaffeeautomaten herumdrückte.

»Die Maschine ist etwas empfindlich«, hatte er gesagt.

»Ach nee.« Lenhardt hatte gegen das Gehäuse geschlagen.

»Fingerspitzengefühl hilft eher.«

Lenhardt fuhr wütend herum. »Ich brauch keine Ratschläge von irgendwelchen Klugsch…« Er verstummte. Dann grinste er. »Ah, der Kollege Brandt von der Fremdkultur. Hätte ich mir eigentlich denken können. Wie läuft’s denn so? Viel zu tun?«

Die Stimme troff vor Sarkasmus.

Brandt ließ sich nicht provozieren. »Und selbst?«

»Ihr kommt ja nicht mehr oft vor die Tür, wie man hört.«

Brandt suchte nach der passenden Antwort. Zum Glück begann in diesem Moment der Kaffee zu laufen. »Ich würde eine Tasse drunterstellen.«

Die dampfende Flüssigkeit spritzte von der Abstellfläche auf Lenhardts Hose. Der Kaffee schmeckte zwar furchtbar, aber wenigstens war er heiß. Lenhardt fluchte.

»Verdammte Scheiße!«

Er schob den Becher, den er in der Hand hielt, unter den Strahl. Als er sich wieder umdrehte, war sein Gesicht rot. Lenhardt gab ihm die Schuld an dem Malheur. Klar, was sonst.

»Du bist kein Polizist, Brandt! Du bist nur ein Klugscheißer! Und jetzt hat dich dein Beschützer auf Eis gelegt.«

Ein weiterer Paddelschlag. Das Boot glitt lautlos am Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg vorbei. Keine Bäume, nirgendwo Schatten.

Vielleicht hatte Lenhardt recht. In seinem ersten Leben war Brandt Wissenschaftler, Ethnologe und Kulturrelativist gewesen, vielleicht hatte die Polizeisozialisation ihn nie wirklich erreicht. Typen wie Lenhardt spürten das. Sie glaubten, Brandt hielte sich für etwas Besseres. Das tat er nicht. Sein Vater war Polizeibeamter gewesen. Dennoch hatte Lenhardt in einem vielleicht recht – dass er am richtigen Platz war und Brandt am falschen?

Mehr tote Fische. Alle mit dem Bauch nach oben. Er kniff die Augen zusammen und fuhr blind.

Vielleicht war er wirklich nur mit halbem Herzen Polizist. Und vielleicht reichte das nicht. Bei Zehra war das anders. Sie hatte von Anfang an mit ihm und dem Sonderdezernat gefremdelt. War zuerst enttäuscht gewesen, als sie bei ihm gelandet war und nicht im LKA-Gebäude. Aber die erste Ermittlung hatte sie reingezogen. Sie konnte nicht anders, sie war zu hundert Prozent Polizistin.

Der Landwehrkanal lief jetzt neben der Gleistrasse der oberirdischen U-Bahn entlang. Brandt hob das Paddel aus dem Wasser und ließ das Boot gleiten.

Er bereute nicht, den Versetzungsantrag auf ihren Tisch gelegt zu haben. Wahrscheinlich würde sie es falsch verstehen. Aber das war gut. Das würde es ihr erleichtern, sich von der Loyalität ihm gegenüber zu lösen.

In Höhe des Klinikums verbreiterte sich der Kanal zu einem lang gezogenen Becken. Hier befand sich ein Bootsverleih, der Kanutouren organisierte. Brandt suchte sich eine Route durch ein Labyrinth bunter Plastikboote, die von Leuten gesteuert wurden, die nicht mal wussten, wie man ein Paddel hielt.

Auf dem Türkenmarkt am Maybachufer war trotz der mörderischen Hitze eine Menge los. Vor ein paar Wochen war er mit Saada hier gewesen. Sie kannte jeden zweiten Händler. Sie hatten Oliven, Kräuter, Hummus, Meze und Baklava gekauft. Einen Teil davon hatten sie sofort bei einem Picknick an der Spree vertilgt.

Siegrist hatte das Dezernat nicht liquidiert. Das konnte er nicht. Sie hatten einen Deal. Obwohl es Brandt den Magen umdrehte, hatte er darauf verzichtet, die politisch brisante Wahrheit über den Mord an einer philippinischen Putzfrau öffentlich zu machen. Seine Rolle bei der Vertuschung des Skandals hatte den Oberstaatsanwalt auf den Sessel des Innensenators befördert. Der Regierende Bürgermeister konnte so einen Mann gut gebrauchen.

Brandt spürte wieder den Druck im Magen. Er fühlte ihn, seit er Siegrist die Hand geschüttelt und damit ihren Deal besiegelt hatte.

Durch das Kajak ging ein Ruck, es kippte zur Seite. Mit einer blitzschnellen Gewichtsverlagerung und einem Konterschlag stabilisierte Brandt das Boot. Anscheinend hatte er das Paddel im falschen Winkel angestellt, es war unter das Boot geraten, ein sicheres Rezept fürs Kentern. Das war ihm seit zehn Jahren nicht mehr passiert.

Ein toter Aal trieb vorbei.

Siegrist hatte ihn ausgetrickst, hatte dem Dezernat den Sauerstoff abgedreht. Jetzt trieb es mit dem Bauch nach oben auf der trüben Oberfläche.

Es reichte.

Brandt tauchte das Paddel senkrecht ein, stellte das Blatt quer zur Strömung und legte sich nach links. Das Boot wendete auf der Stelle.

VOR DER LAWINE

Brandt hielt direkt vor dem »Phu Duc«. Er stellte den Motor ab, stieg aber nicht aus. Er würde reingehen, später. Er würde eine von Thiéns authentischen vietnamesischen Spezialitäten essen, irgendetwas sehr Scharfes, dann würde er sich hinter der Tiefkühltruhe auf der Matratze ausstrecken, auf der Thiéns Neffe schlief, wenn er nicht kochte oder auf dem Großmarkt nach erstklassigem Fisch und asiatischem Gemüse suchte. Brandt würde schlafen, bis Thién die Plastikdecken von den Spieltischen zog, dann würde er spielen und trinken, bis die Lawine, die er losgetreten hatte, Fahrt aufnahm.

Aber vorher musste er noch etwas erledigen.

An seiner üblichen Einsatzstelle, fünfzig Meter von einem Biergarten entfernt, hatte er sein Boot an Land gehoben, sein Handy aus dem wasserdichten Bootssack geholt und Saadas Kurzwahltaste gedrückt. Sie war nicht rangegangen. Das tat sie nie, wenn sie an den Plätzen unterwegs war, wo ihre Straßenkinder abhingen, und sie ihnen Duschen, Schlafplätze, Waschmaschinen und die Kleiderkammer der »Arche« anbot, die sie leitete.

Er war nach Hause gefahren, hatte geduscht und noch mal versucht, sie zu erreichen. Wieder ohne Erfolg.

Der Kühlschrank war praktisch leer, er hatte seit einer Woche nicht eingekauft. Eigentlich kaufte er nur ein, wenn er Saadas Besuch erwartete. Aber sie war seit zwei Wochen nicht da gewesen. Er war immer zu ihr gefahren. Ihre Wohnung hatte einen Balkon. Sie hatten die Matratze ins Freie geschoben und draußen geschlafen.

Er stellte einen Plastikeimer unter das Abflussrohr der Küchenspüle, dann schraubte er das Knie ab. Schmutzwasser ergoss sich in den Eimer. Es dauerte eine Weile, bis er die zylinderförmige Schraubdose von der Öse gelöst hatte, die er im Rohr befestigt hatte. Die Dose stammte aus einem Survival-Laden und sollte eigentlich Streichhölzer trocken halten. Er schraubte sie auf und schüttelte den USB-Stick mit der Tondatei heraus. Eine weitere Kopie verwahrte er in einem Schließfach. Das Original hatte er Siegrist übergeben, als sie ihren Deal gemacht hatten. Er hatte dem Oberstaatsanwalt versichert, dass keine Kopie existierte. Siegrist hatte so getan, als glaube er ihm.

Er hatte Saada immer noch nicht erreicht. Vielleicht ein Notfall. Aber alle ihre Kids waren Notfälle.

Er drückte die Kurzwahltaste.

»So große Sehnsucht?« Die Wärme und das Lachen in ihrer Stimme taten ihm gut.

»Du hast doch ein paar Journalisten in deinem Adressbuch.« Saada besaß tatsächlich noch so ein Buch, aus rotem Leder und von unzähligen eingeklebten Zetteln dick angeschwollen. »Ist jemand dabei, der an einem Skandal interessiert wäre?«

»Welcher Journalist ist das nicht? Was hast du vor?« Ihre Stimme klang jetzt wachsam.

»Jemand, der seine Quelle schützt?« Eigentlich war es egal. Siegrist würde sofort wissen, woher das Material stammte.

»Wen willst du hochgehen lassen?«

Als er nicht antwortete, nannte sie ihm einen Namen, die Telefonnummer würde sie ihm schicken. Sie kannte ihn inzwischen gut genug. Sie wusste, dass es sinnlos war, ihn zu bedrängen. Er bedankte sich, sie beendeten das Gespräch, dann fuhr er seinen Rechner hoch. Er wollte wissen, mit wem er es zu tun haben würde.

Er hatte ein Dutzend neue Mails, die von Saada war noch nicht da. Dafür eine Mail vom Nationalen Zentralbüro Interpols beim BKA in Wiesbaden. Das hatte ihm gerade noch gefehlt.

Vor einem Jahr war der erste Brief eingetroffen. Das BKA hatte Interpol im Rahmen einer sogenannten »Diffusion« Hilfe geleistet. Als Diffusion bezeichnete Interpol die Weiterleitung der Bitte eines fremden Staates um Unterstützung im Zusammenhang mit polizeilichen Ermittlungen. Die Bitte war von der Major Crime Unit Baguios gekommen, dem politischen und wirtschaftlichen Zentrum der gebirgigen Nordprovinzen der Philippinen. Die dortige Polizei hatte um »Informationen zur Identität oder den Aktivitäten einer Person mit Bezug zu einem Verbrechen« ersucht. Diese Person war er selbst gewesen.

Ein alter Fall aus den zwei Jahren, die Brandt während seiner Promotionsforschung bei einem Bergstamm gelebt hatte, war wieder aufgenommen worden. Es handelte sich um einen dreifachen Mord. Über Interpol war das BKA in Wiesbaden ersucht worden, einen »Mister Heiko Brandt« ausfindig zu machen, der sich zur Tatzeit in der Mountain Province aufgehalten habe. Die Kollegen wurden gebeten, von genannter Person eine Speichelprobe zwecks DNA-Analyse zu beschaffen. In Wiesbaden hatte man Brandt als die gesuchte Person identifiziert und ihn um Zusendung der gewünschten Probe zur Weiterleitung an die philippinischen Kollegen gebeten. Er hatte die DNA-Probe eines Verdächtigen aus dem Fall, den er gerade bearbeitete, eingetütet und abgeschickt. Jetzt waren die philippinischen Kollegen darauf gekommen, dass sie die falsche DNA hatten – wie, war ihm ein Rätsel. Er konnte sich natürlich damit herausreden, dass die Proben versehentlich vertauscht worden waren, wer wollte das nach der langen Zeit überprüfen? Aber das Ganze war trotzdem nicht gut.

Ein heller Ton signalisierte das Eintreffen einer neuen Mail. Sie kam von Saada. Er beschloss, das Philippinen-Problem zu vertagen, und wählte die Handynummer, die Saada ihm geschickt hatte.

Der Mann klang müde und skeptisch. »Bei dieser Hitze setze ich keinen Fuß vor die Tür, außer Sie haben einen echten Knaller.«

Brandt erklärte ihm, worum es ging. Der Mann war schlagartig hellwach. Er beschrieb Brandt sein Auto und schlug einen Treffpunkt vor. Der Ort kam Brandt etwas konspirativ vor, aber vielleicht war man als Enthüllungsjournalist von Berufs wegen paranoid.

Als Brandt am Müggelsee eintraf, stand der dunkelblaue Corolla mit dem verbeulten Kotflügel schon da.

IM WALD

Tarek Gencerler bog in die Bulgarische Straße ein. Jede Menge Parkplätze auf beiden Seiten. Ein Grund, warum er zum Joggen meistens hierher kam. Er hasste es, wenn er dreimal um den Block fahren musste, um eine Parklücke zu finden. So was machte einem den ganzen energy flow kaputt.

Er ließ den Wagen auf der asphaltierten Fläche am Spreeufer langsam ausrollen. Dann hatten die heißen Joggerinnen, die da gewöhnlich ihre Dehnübungen machten, genügend Zeit, einen Blick auf den limettengrünen Audi TTRS Coupé zu werfen und natürlich auf seinen ultracoolen Besitzer.

Heute waren keine heißen Joggerinnen da. Normalerweise war hier einiges los, die Laufstrecke um den ehemaligen Vergnügungspark am Spreeufer war beliebt. Aber er hatte wieder ewig an der Buchhaltung gesessen. Nur die wenigen nicht kaputt geschmissenen Straßenlaternen und das Licht aus den Fenstern des Schiffsrestaurants am Anleger erhellten noch die Parkfläche.

Die Parkplätze direkt am Spreeufer waren belegt. Er entdeckte eine Lücke am Waldrand. Er stellte seinen Wagen nicht gern unter Bäumen ab, aber er hatte keinen Bock zurückzufahren.

Er stieg aus und ließ die Hand über den Lack gleiten, eine Sonderlackierung, dreitausend Euro extra. Er hatte es wirklich geschafft. Er hatte einen Handyladen, das Auto, und die Eigentumswohnung war fast bezahlt.

Er öffnete den Kofferraum und nahm die neuen Laufschuhe aus der Sporttasche. Porsche Design Bounce SL. Habib hatte irgendwo einen ganzen Lieferwagen davon abgegriffen. Im Laden kostete das Paar vierhundertfünfzig, Habib hatte hundertfünfzig gewollt. Der Preis war okay, trotzdem hätte Tarek am liebsten Nein gesagt. Er wollte kein geklautes Zeug mehr kaufen oder bei irgendwelchen krummen Touren mitmachen. Habib war sein Kumpel, sie hatten jahrelang am Hermannplatz zusammen abgehangen, und ohne seine Kumpels, ohne seine Familie – was würde er da sein? Gar nichts. Er hatte die Scheine rübergeschoben.

Er wusste, dass viele von ihnen neidisch auf ihn waren. Sie dachten, es sei leicht, so etwas auf die Beine zu stellen. War es aber nicht. Ein Türke aus Neukölln, der sich selbstständig machen wollte? Auf den Ämtern und bei den Banken war er sich vorgekommen wie ein Aussätziger. Also hatte er sich das Startkapital von einem Onkel geliehen. Er hatte das Auto und die Wohnung sofort angezahlt.

Er zog die neuen Laufschuhe an. Es fühlte sich an, als habe er Sprungfedern unter den Füßen.

In letzter Zeit lief es etwas holprig. Die Konjunktur, Ärger mit den Lieferanten, dem Finanzamt. Es war alles so kompliziert.

Er hatte sich noch mal Geld leihen müssen, nur zur Überbrückung. Ceylan hatte einen Gemüseladen, aber jeder wusste, dass er Geldverleiher war. Er stammte aus einem Dorf bei Erzurum und hatte viele Brüder und Cousins. Sie sorgten dafür, dass niemand vergaß, seine Schulden zu bezahlen. Die Zinsen waren hoch, aber ohne Ceylans Geld hätte er den Laden dichtmachen müssen.

Einer von Ceylans Cousins war schon bei ihm gewesen. Er hatte ihm nahegelegt, Ware, die Ceylan liefern würde, im Laden zu verkaufen. Wahrscheinlich geklaut oder gefälscht. Er wollte das nicht. Er wollte sich sein legales Geschäft nicht kaputtmachen.

Aber wenn er seine Schulden nicht bezahlte, würde er alles verlieren. Ceylan würde sich das Auto und die Eigentumswohnung nehmen.

Er beneidete die Deutschen. Ihre Geschäfte funktionierten ohne das Geld von Kredithaien, die Kontakte, die Kunden aus dem eigenen Milieu.

Plötzlich fühlte er sich müde, sehr müde. Hatte er zu hart trainiert? Er ging regelmäßig ins Gym, um mehr Muskeln aufzubauen, für die Ausdauer kam er hierher. Gestern hatte er das Training im Gym sausen lassen. Hatte er sich da auch schon so schlapp gefühlt? Vielleicht war es falsch gewesen, mit den Steroiden aufzuhören.

Mehrere Sekunden lang stand er reglos da.

Scheiße, wo kam das jetzt her? Er gab sich einen Ruck. Er brauchte nur einen kleinen Booster. Er holte ein Plastiktütchen aus dem Handschuhfach, schüttete etwas von dem weißen Pulver auf seinen Handrücken und zog es durch sein rechtes Nasenloch. Dann legte er das Tütchen zurück zu den anderen.

Er berührte das Display seiner Smartwatch, die Lauf-App ging auf. In diesem Moment bemerkte er die Limousine. Sie stand auf dem äußersten rechten Parkplatz am Spreeufer. Eine nagelneue S-Klasse. Mindestens hundertfünfzigtausend Euro. Zwei Männer saßen drin, einer auf dem Fahrersitz, der andere auf der Rückbank. Etwas an der Art, wie sie dasaßen, irritierte ihn. Ihre Gesichter lagen im Schatten, aber er war sicher, dass sie in seine Richtung schauten.

Die Wirkung des Crystal setzte ein, der Energiestoß ging durch seinen ganzen Körper. Plötzlich fühlte er sich wieder stark und zuversichtlich. Er würde das mit Ceylan schon hinkriegen.

Er tippte auf das Display, dann lief er los.

Die Männer in der Limousine beobachteten, wie der junge Mann in der Dunkelheit zwischen den Bäumen verschwand.

Der Fahrer war nervös. Über das Internet eine Joggingstrecke zu finden, die an einem fließenden Gewässer lag, war nicht schwer gewesen. Davon gab es viele, und die Menschen in dieser Stadt liebten es, im Kreis zu laufen, egal, wie heiß es draußen war. Dabei hatten sie die Klimaanlagen erfunden.

Der Weg führte am Wasser vorbei, auf der anderen Seite lag ein kleiner Wald. Das war gut, aber es machte ihm auch Angst. Er kannte den Wald nicht. Alles darin war ihm fremd, die Bäume, die Pflanzen, er wusste nichts über die Tiere, die hier lebten. Und über die fremden Geister.

Sie hatten fast eine Stunde lang die Menschen beobachtet. Einige waren in dem Schiffsrestaurant verschwunden, andere hatten Hunde an der Leine, große Hunde. Bei ihm zu Hause gab es auch viele Hunde, aber sie liefen frei herum und gehörten niemandem. Er hatte beobachtet, wie die Leute den Dreck ihrer Hunde aufgehoben und in Plastiktüten mitgenommen hatten. Vielleicht benutzten sie ihn als Dünger.

Einige waren aus ihren Autos gestiegen, hatten sich gedehnt und mit den Armen gerudert, dann waren sie losgerannt. Das waren die, die sie interessierten, aber es waren nie die richtigen gewesen. Dann war der Mann in dem grünen Sportwagen gekommen. Er war muskulös, strahlte Energie und Lebenskraft aus.

Die Machete lag im Kofferraum. Er hatte sie in ein Tuch gewickelt. Sie war noch unbenutzt. Er hatte sie kurz vor der Abreise gekauft. Sie kam aus China. Tangshan Industry Trade Co. Ltd. Heutzutage kam fast alles aus China. Der Stahl war gut und sehr scharf. Die Klinge war so lang wie sein Unterarm. Sie hatte keine Spitze, sondern war am Ende rechtwinklig gekappt. Man benutzte sie nicht zum Stechen, sondern zum Hacken.

Er schob sie mit dem Tuch unter sein T-Shirt. Die Plastiktüte aus dem Kaufhaus, in dem er die Geschenke für seine kleine Tochter gekauft hatte, steckte er in die Jackentasche. Er schloss den Kofferraumdeckel und rannte los.

Es hatte wehgetan.

Es war schlimmer gewesen, als es bei Tina geklungen hatte.

Es war vorbei.

Sie lag noch immer auf dem Rücken, so wie sie dagelegen hatte, als Leon von ihr heruntergerollt war.

Sie öffnete die Augen. Bäume und Sträucher waren dunkle Massen, die sich kaum gegen den schwachen Schimmer des Mondlichts und der Laternen am Uferweg abhoben. Sie hatte gemeint, sie seien zu nah am Weg, aber er hatte gesagt, kein Mensch würde sie hier sehen, und hatte die karierte Decke auf den Boden geworfen.

In der Schwärze konnte sie sein Gesicht gerade noch erahnen. Er war sofort eingeschlafen. Jetzt, mit halb offenem Mund und leise schnarchend, wirkte er gar nicht mehr so cool. Eigentlich eher … dumpf.

Er hatte die Flasche halb ausgetrunken. Sie hatte nur zwei Schlucke genommen. Sie mochte keinen Wodka, eigentlich gar keinen Alkohol. Aber er hatte sie gedrängt, das gehöre dazu, zum Entspannen. Doch es hatte sie nicht entspannt. Sein Atem war nur etwas weniger ekelig gewesen, als er ihr die Zunge in den Mund geschoben hatte.

Ein Zittern lief durch die Baumkronen, Äste knarrten. Wenn man genau hinhörte, knisterte und knackte es auch im Unterholz. Bestimmt waren das kleine Tiere. Vielleicht aber auch nur das Holz, das sich zusammenzog. In der Datsche ihrer Oma knarrte und knackte es nachts auch immer. Früher war sie dann zu ihr ins Bett gekrochen.

Er hatte gewollt, dass sie ihn in den Mund nahm. Es hatte komisch gerochen, sie musste ihren Brechreiz unterdrücken. Bevor er eingeschlafen war, hatte er noch gebrummt, dass es cool gewesen wäre.

Sie schob die Hand zwischen ihre Beine. Es fühlte sich feucht an. Etwas war an den Fingern, sie konnte es nicht erkennen, aber sie wusste, dass es Blut war, ihr Blut.

Okay, das war erledigt. Alle ihre Freundinnen hatten schon und gaben mit ihren sexuellen Erfahrungen an. Jetzt musste sie nicht mehr nur so tun, als ob.

Er hustete im Schlaf und wälzte sich auf die andere Seite. So bald würde sie es bestimmt nicht wiederholen.

Ihren Freundinnen konnte sie das nicht erzählen, sie würde als die totale Loserin dastehen. Alle schwärmten davon, wie geil Sex war. Sie würde lügen. Vielleicht logen die anderen ja auch.

Vorsichtig angelte sie nach ihrem Slip. Sie wollte nicht, dass er aufwachte. Bestimmt würde er dann noch mal wollen.

Ihr nackter Fuß berührte etwas, es fühlte sich klebrig an. Das Präservativ. Gott sei Dank hatte sie sich nicht überreden lassen, es ohne zu machen. Sie ertastete den Slip und zog ihn vorsichtig hoch.

Sie richtete sich auf und lauschte in die Dunkelheit. Was war dieses Rauschen? Es hörte sich an wie in den Ferien. Sie waren in Südfrankreich gewesen. Sie hatte ans Meer gewollt, ihre Mutter aber nur an diesen blöden Fluss. Da war ein Wehr gewesen, und es hatte die ganze Nacht gerauscht. Eigentlich ganz schön. Hier war kein Fluss, bloß der Verkehr. Dass man den bis hierhin hören konnte. Vielleicht hatte sie besonders gute Ohren. Wenigstens etwas.

Sollte sie warten, bis er aufwachte? Am liebsten wäre sie einfach gegangen.

Ein lautes Knacken ließ sie hochfahren. Oh Gott! Da war jemand. Jemand schlich zwischen den Bäumen herum.

Sie riss die Augen auf, um die Dunkelheit zu durchdringen. Dann sah sie es. Es war ein Mann, sie erkannte es an dem Schatten. Er schleifte etwas Schweres zwischen die Bäume. Plötzlich stoppte er, schien in ihre Richtung zu lauschen. Sie hielt den Atem an. Sie wollte Leon anstoßen, aber sie war starr vor Angst.

Der Schatten richtete sich auf. Ein Arm fuhr in die Höhe, etwas blitzte, der Arm sauste nach unten. Sie presste ihr Gesicht gegen den Boden.

Irgendwann hob sie vorsichtig den Kopf. Der Schatten war noch da. Was tat er jetzt? Er hob etwas auf und steckte es in eine Plastiktüte.

»Noch Wodka da?«

Sie fuhr herum. Leon starrte sie glasig an.

Sie sah wieder zu dem Schatten. Er stand jetzt still. Sie konnte nicht erkennen, ob er seinen Kopf in ihre Richtung gedreht hatte.

»Wo ist der Wodka?«, kam es krächzend von Leon.

Der Schatten wurde schmal, dann verschwand er zwischen den Bäumen, als wäre er nie da gewesen.

LOST PLACE

Zehra checkte ihr Postfach. Es war fast leer. Selbst wenn sie alle dienstlichen Mails beantwortete, würde sie dafür keine zehn Minuten brauchen.

Sie lehnte sich zurück. Auf Brandts Schreibtisch lag unberührt die Aktenmappe mit dem Computerausdruck ihrer Recherchen zu Verwandtschaftsbeziehungen und Erbrecht bei den Tadschiken in Afghanistan. Sie hatte ihre handschriftlichen Notizen gleich nach dem Treffen mit dem Innensenator abgetippt. Brandt war den ganzen Tag nicht mehr im Büro aufgetaucht. Er hatte sich weder krankgemeldet noch Urlaub eingereicht. Er konnte auch keine Überstunden abfeiern. Davon türmten die Berliner Polizisten zwar alljährlich einen gigantischen Berg auf, jedoch ging in diesem Jahr noch keine einzige auf Brandts oder Zehras Konto. Sie waren vermutlich die einzigen Kripobeamten Berlins, die nur die Regelarbeitszeit ableisteten. In jedem anderen Dezernat wurden während der heißen Phase einer Ermittlung Nächte, Wochenenden und Feiertage durchgearbeitet. Im SD Fremdkultur gab es statt heißer Phasen feste Bürozeiten. Es war zum Kotzen.

Warum war Brandt noch nicht da? Eine irrationale Angst befiel Zehra. War sie womöglich vergessen worden? Hatte man das Sonderdezernat aufgelöst und es nur versäumt, sie zu informieren? War der Versetzungsantrag, der ausgefüllt auf ihrem Tisch gelegen hatte, Brandts Art, sich zu verabschieden?

Sie musste wissen, wo ihr Chef steckte! Sie griff zum Telefon. Noch bevor ihre Hand den Hörer erreichte, begann das Handy in ihrer Hosentasche zu klingeln. Das Display zeigte die Nummer der Einsatzzentrale an. Sie meldete sich. Ein unfreundlicher Kollege beorderte sie zum Tatort eines mutmaßlichen Tötungsdelikts. Perplex notierte sie die Adresse. Als sie aufgelegt hatte, fragte sie sich, warum Brandt sie nicht persönlich angerufen hatte. Im nächsten Moment wischte sie die Frage beiseite und sprang auf.

Sie waren wieder im Geschäft.

Das vierzig Meter hohe Riesenrad stand still. Es war einmal die Hauptattraktion im Plänterwald, dem einzigen Vergnügungspark der DDR, gewesen. Nach der Wende war der VEB Kulturpark abgewickelt, von einem westdeutschen Schausteller übernommen, als Spreepark wiedereröffnet und zehn Jahre später in die Pleite manövriert worden. Der Schausteller hatte sich nach Peru abgesetzt, drei Zentner Kokain in einem seiner Fahrgeschäfte versteckt, war damit zurückgekehrt, erwischt worden und in den Knast gewandert.

Zehra fuhr ein kurzes Stück an dem Zaun entlang, der erst kürzlich wieder erhöht worden war. Die verwilderte Anlage mit den Ruinen der Fahrgeschäfte hatte es als »Lost Place« zu einer Erwähnung im »Lonely Planet« gebracht. Seither griff der patrouillierende Wachschutz regelmäßig Rucksacktouristen aus aller Welt auf, die versuchten, das Riesenrad zu erklimmen.

Sie bog zur Spree hin ab. Die schmale Straße endete am Eierhäuschen, einem Ausflugslokal aus dem 19. Jahrhundert, das ebenfalls dem drogenschmuggelnden Schausteller gehört hatte. Von der verfallenen Backsteinvilla war nicht viel zu sehen, sie war eingerüstet und mit Planen verhängt.

Ein Streifenwagen blockierte den Zugang zur Uferpromenade. Er war leer. Zehra parkte daneben und stieg aus. Die Streifenbeamten saßen auf der Ufermauer im Schatten der Bäume. Über den Weg entlang der Spree war ein rot-weißes Absperrband gespannt.

Einer der beiden Beamten erhob sich, als er Zehra kommen sah. »Sie können hier nicht durch.«

»Doch.« Sie zückte ihren Dienstausweis.

Nach knapp hundert Metern kam sie an den Einsatzfahrzeugen von Kripo, Kriminaltechnik und Gerichtsmedizin vorbei, die auf dem Fußweg parkten. Ein paar Schritte weiter war die Uferbefestigung weggebrochen und eine kleine, flache Bucht entstanden. Ein Kriminaltechniker stand im seichten Wasser und fotografierte etwas auf dem Grund des Flusses. Auf der anderen Seite des Weges schimmerten die weißen Schutzanzüge seiner Kollegen durch das Unterholz. Mit Absperrband war eine drei Meter breite Bahn abgesteckt. Sie führte in den Wald hinein. Alle paar Schritte standen Nummerntafeln auf dem Boden. Sie markierten eine Schleifspur. Nach ungefähr dreißig Metern endete die auf einer Lichtung. Dort wimmelte es von Beamten in Schutzkleidung. Niemand beachtete Zehra. Sie erkannte den Leiter der forensischen Abteilung des LKA. Herzfeld kniete vor einem Körper, der auf dem Boden lag. Zehra sah Laufschuhe an muskulösen Männerbeinen – das Opfer war offenbar ein Jogger.

Sie blickte sich nach Brandt um und entdeckte eine einzelne Gestalt hinter einem Gebüsch. Der Mann war nicht Brandt. Er suchte den Boden ab.

»Oberkommissarin Erbay«, stellte Zehra sich vor.

Er sah sie überrascht an. »Haben Sie einen Hubschrauber?«

»Ich hatte Glück mit den Ampelphasen.«

»Ist klar.« Er grinste und streckte ihr seine Hand entgegen. »Dirkes, LKA, Dezernat 11. Freut mich, Sie kennenzulernen.«

Sein Händedruck war angenehm fest, seine Freundlichkeit wirkte ehrlich. Offenbar betrachtete er das SD Fremdkultur nicht als Konkurrenz. Das war nicht bei allen Kollegen so.

»Mich ebenfalls«, sagte Zehra.

»Den Jogger schon gesehen?«

»Von Weitem. Ich wollte den Fundort nicht kontaminieren.«

»Ich besorge Ihnen gleich einen Schutzanzug. Aber erst müssen Sie mir helfen. Was hat sich hier abgespielt?«

Er deutete auf den Boden. Gräser und kleinere Pflanzen waren auf einer Fläche von zwei mal anderthalb Metern geknickt und niedergedrückt. Im Gebüsch entdeckte Zehra eine leere Wodkaflasche. An einem abgebrochenen Ast klebte ein benutztes Kondom. Der Inhalt war noch nicht getrocknet.

»Hier lag eine Decke«, vermutete Zehra, »ein Pärchen hatte Sex.«

»Wann?«

»Ich glaube, sie haben die ganze Nacht hier verbracht.«

»Wie kommen Sie darauf?«

»Ein Dreiviertelliter Wodka. Und das Gras ist immer noch platt gedrückt.«

Er nickte zufrieden. Offenbar hatte sie den Test bestanden.

»Gibt es schon eine Todeszeit?«, fragte Zehra.

»Das Opfer ist um zweiundzwanzig Uhr sieben losgejoggt. Auf seiner Smartwatch läuft noch die Stoppuhr.«

»Wenn er eine Running-App benutzt hat, können wir auf die Sekunde genau sehen, wann er hier angehalten hat.«

»Angehalten wurde«, berichtigte Dirkes. »Wir haben einen Ast mit Hautfetzen und Haaren gefunden. Jemand hat ihn auf der Uferpromenade niedergeschlagen.«

»War das die Todesursache?«

»Nein. Ihm wurde die Kehle aufgeschlitzt.«

Zehra hatte auf der Promenade keine Blutlache bemerkt. »Der Täter hat das Opfer erst betäubt, dann in den Wald geschleppt und dort getötet?«

»Ja. Aber wieso nur ein Täter, warum nicht zwei?«

»Die Schleifspuren. Zwei Täter hätten das Opfer tragen können.«

»Aber nicht müssen.«

»Richtig«, pflichtete Zehra ihm bei. »Ich will auch gar nicht weiter spekulieren.«

»Kommen Sie!«

Zwei Minuten später stand Zehra in einem Schutzanzug mit Dirkes neben Herzfeld und blickte auf die Leiche. Im Hals klaffte ein tiefer Schnitt. Das meiste Blut war im ausgetrockneten Erdreich versickert.

»Keine Kampf- oder Abwehrspuren«, erklärte Herzfeld. »Das Opfer war vermutlich bewusstlos, als die Halsschlagader durchtrennt wurde. Ein schmerzfreier Tod.«

»Und die Hände?« Zehra deutete auf die Armstümpfe.

»Post mortem mit einer schweren Klinge abgetrennt.«

»So etwas wie ein Fleischerbeil?«

»Oder ein anderes scharfes Hack-, Schneid- oder Hauwerkzeug. Die Zunge wurde auch entfernt.«

»Hat der Täter sie mitgenommen?«

»Jedenfalls haben wir sie bisher nicht gefunden. Nachdem er hier fertig war, ist der Täter zum Ufer zurück und hat sich dort die Hände gewaschen«, sagte Dirkes. »Es gibt Fußspuren am Wasser, wahrscheinlich von einem Mann.«

»Oder einer Frau mit Schuhgröße 46«, ergänzte Herzfeld ohne jede Ironie.

Zehra überlegte. Das war keine spontane Tat gewesen, der Ort war gut gewählt worden. »Wer hat die Leiche entdeckt?«

»Heute früh um sechs Uhr dreiundzwanzig ging in der Notrufzentrale ein anonymer Anruf ein«, erklärte Dirkes. »Ein Streifenwagen vom Abschnitt 65 wurde in Marsch gesetzt. Die Ortsbeschreibung war ziemlich genau, die Kollegen mussten nicht lange suchen.«

»Wissen wir schon etwas über das Opfer?«

»Kein Portemonnaie, keine Papiere. Aber ein Autoschlüssel.«

»Das ist fast genauso gut.«

»Meine Leute klappern schon die Parkplätze ab.« Er wandte sich an Herzfeld. »Wie lange sind Sie noch mit der Leiche beschäftigt?«

»Ich bin fast fertig.«

»Gut. Dann nehmen Sie sich das Liebeslager vor. Ist vielleicht die heißere Spur.«

Zehra gab Dirkes recht. Vielleicht hatte das Pärchen die Tat beobachtet. Vielleicht hatte einer von beiden am Morgen die Polizei angerufen.

Dirkes’ Handy klingelte. »Ja?« Er hörte kurz zu. »Okay.« Er legte auf. »Wir haben den Wagen. Kommen Sie?«

Zehra zögerte. »Ich warte lieber auf meinen Chef.«

Dirkes lächelte irritiert. »Ich leite die Ermittlungen.«

»Das habe ich schon verstanden. Aber wenn Sie uns anfordern, macht Sie das nicht zu meinem Vorgesetzten.«

»Wen meinen Sie mit ›uns‹?«

»Hauptkommissar Brandt und mich.«

»Da haben Sie wohl etwas missverstanden. Sie arbeiten nicht mehr für Brandt. Ab heute spielen Sie in meinem Team. Ich bin Ihr neuer Chef.«

Q3A

Sie hatte ihr Ziel erreicht. Der wuchtige Bau in der Keithstraße, vor hundert Jahren als preußische Behörde errichtet, strahlte Ernst und Unnachgiebigkeit aus. Er beherbergte die Abteilung 1 des Landeskriminalamts Berlin. Zweihundertsechzig Beamte in drei Dezernaten, zuständig für »Delikte am Menschen«. Vergewaltigung, Misshandlung, Entführung, Kinderpornografie, Brand- und Sprengstoffanschläge. Die Mordermittler arbeiteten im Dezernat 11. Seit heute Morgen gehörte Zehra dazu. Sie konnte sich nicht darüber freuen.

Die Schuld daran hätte sie gern dem Innensenator gegeben. Siegrist hatte zwar gefragt, welche Polizeiarbeit sie am liebsten machen würde. Aber entschieden hatte er über ihren Kopf hinweg. Er hatte sie wie eine Spielfigur auf ein neues Feld geschoben. Sie hatte den Versetzungsantrag nicht gestellt, das Formular lag noch immer unbearbeitet auf ihrem Schreibtisch. Halt, es war ja nicht mehr ihr Schreibtisch. Und Brandt war nicht mehr ihr Chef.

Auf der Fahrt vom Plänterwald hierher hatte sie versucht, sich einzureden, dass er ihren Wechsel zusammen mit Siegrist eingefädelt hatte. Es war ihr nicht gelungen. Sie fühlte sich, als hätte sie ihn allein auf einem sinkenden Schiff zurückgelassen. Ob er es überhaupt schon wusste? Sie musste schnellstens mit ihm reden.

Sie zeigte dem Beamten in der hölzernen Pförtnerloge ihren Dienstausweis und nahm die Treppe hinauf in den vierten Stock. Die Kommissare der 6. ständigen Mordkommission arbeiteten bei offenen Türen. Zehra hatte sich bemüht, langsam zu fahren, um nicht vor Dirkes anzukommen. Doch es war wie verhext gewesen, jede Ampel war auf Grün gesprungen, sobald sie sich genähert hatte. Sie hatte vor dem Gebäude in ihrem Mini gewartet, bis sein Dienstwagen in ihrem Rückspiegel aufgetaucht war. Nachdem Dirkes im Gebäude verschwunden war, war sie noch einige Minuten sitzen geblieben, dann war sie ihm gefolgt.

Das Büro des Dienstgruppenleiters lag am Ende des Gangs. Auch seine Tür stand offen. Er saß schon an seinem Computer. Sie klopfte an den Türrahmen.

Er blickte auf. »Ich hätte gewettet, dass Sie vor mir ankommen.«

»Diesmal hatte ich nicht so viel Glück mit den Ampeln.« Das war nicht gelogen. Die grüne Welle hatte sie sich ja nicht gewünscht, im Gegenteil.

Sein Lächeln verriet ihr, dass er sie durchschaute. »Es tut mir leid, dass die Versetzung für Sie offenbar ein bisschen plötzlich kommt. Ich kann nur sagen, dass ich sehr froh bin, Sie nun in meinem Team zu haben. Sie haben hervorragende Qualifikationen. Ich habe Ihre Personalakte gelesen.«

»Wann?«

»Ich hatte gestern Nachmittag eine Mail in meinem Postfach, direkt aus der Klosterstraße, mit Ihren kompletten Personalunterlagen und dem Vermerk, dass Sie ab sofort zur Verfügung stünden.«

In der Klosterstraße lag das Alte Stadthaus. Dort residierte der Senator für Inneres. Siegrist hatte nach ihrem Treffen offenbar keine Zeit verloren.

»Als heute Morgen der Fall reinkam, dachte ich, das ist genau der passende Einstieg für Sie«, fuhr Dirkes fort. »Wir können gleich von Ihrer Erfahrung profitieren.«

»Was genau meinen Sie?«

»Tötungsdelikte, bei denen die Täter Körperteile abtrennen und mitnehmen.«

»Es gab nur einen solchen Fall, und er liegt fast ein Jahr zurück.« Zehra merkte, wie barsch sie klang. Sie ärgerte sich über Siegrist, aber mehr noch über sich selbst. Sie hatte sich von ihm ausmanövrieren lassen. Nein, schlimmer, sie hatte die Vorlage geliefert, mit der er das SD Fremdkultur nun endgültig ins Aus schoss. Ihre Stelle würde garantiert nicht neu besetzt werden, und Siegrist konnte zu Recht behaupten, dass er ihr nur ihren größten Karrierewunsch erfüllt hatte. Sie war so naiv gewesen. Aber das war nicht Dirkes’ Schuld. »Verzeihung. Ist nicht so ganz mein Tag heute.«

»Dann wird er’s noch.« Seine gute Laune war nicht zu erschüttern. »Kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihr Büro und stelle Sie den Kollegen vor.«

Eine Viertelstunde später saß sie an einem Tisch mit Wachstuchdecke im viel zu kleinen Besprechungsraum, der auch als Kaffeeküche diente. Die Mordkommission bestand aus sechs Beamten, vier Männern, drei Frauen, sie selbst eingerechnet. Ein eingespieltes Team, Zehra war die Jüngste, doch niemand ließ sie das spüren. Es herrschte ein lockerer, aber professioneller Ton. Die Beamten präsentierten ihre ersten Ergebnisse, um alle auf denselben Stand zu bringen.

Mittels einer Fahrzeughalterermittlung und anschließender Personendatenabfrage war die Identität des Opfers geklärt worden: Tarek Gencerler, fünfundzwanzig Jahre alt, ledig, von Beruf Kaufmann, zwei Verurteilungen nach dem Jugendstrafrecht wegen Diebstahls und einfacher Körperverletzung. Der auf ihn zugelassene Audi TT hatte auf einem öffentlichen Parkplatz vor einem Restaurantschiff am Rand der Joggingstrecke gestanden.

Im Handschuhfach hatte die Spurensicherung vierundsechzig Plastiktütchen mit insgesamt zweiunddreißig Gramm Crystal Meth gefunden. Hatte Gencerler sich einen Vorrat für den Eigenbedarf zugelegt, oder handelte er mit der Droge? Beides war bei dieser Menge denkbar. Die vom Bundesgerichtshof für Methamphetamin festgelegte »nicht geringe Menge« begann bei fünf Gramm. Falls er dealte, lagen die Gründe für seine Ermordung womöglich im Drogenmilieu.

»Er hat seinen Großhändler beschissen«, schnaufte Faber, ein rundlicher Endvierziger, und wischte sich mit einem karierten Stofftaschentuch über die Halbglatze. Die Hitze machte ihm zu schaffen. »Die abgetrennten Hände und die Zunge sind ’ne Art Strafaktion.«

»Warum knockt man ihn dann vorher aus und tötet ihn schmerzfrei?«, wandte eine der beiden weiblichen Kolleginnen ein.

Zehra hatte sich nur ihren Vornamen gemerkt: Kim. Sie hatte die Ausstrahlung einer Sozialarbeiterin und kleidete sich auch so.

»Ich würde diese Aktion höchstens der Russenmafia zutrauen«, ergänzte Klose, der Älteste und vermutlich Fitteste im Team. Auf der Fensterbank in seinem Büro stand eine Reihe von Pokalen, die er regelmäßig bei Volksläufen in der Ü-55-Altersklasse abräumte. »Nur ist die auf dem Crystal-Markt bisher nie groß aufgetaucht.«

»Die vietnamesische Zigarettenmafia schon«, sagte Behrmann dröhnend. Er sprach zu laut, schien das aber nicht zu bemerken. Vielleicht war er schwerhörig. An seinem Alter konnte das nicht liegen, Zehra schätzte ihn auf höchstens vierzig Jahre. »Die verticken das Zeug zusammen mit ihren geschmuggelten Kippen. Beim Vietnamesen bei mir um die Ecke benutzen die solche asiatischen Haumesser, mit denen man prima Hände abhacken könnte.«

»Das kriegt auch ein ganz normaler deutscher Psychopath hin«, hielt Klose dagegen, »mit ’nem Fleischerbeil aus Solingen.«

So ging es weiter. Keiner scheute sich, eine Idee zu äußern, wie abwegig sie auch sein mochte. Dirkes ließ die Diskussion laufen, er sammelte nur, gab keine Richtung vor. Zu Anfang fand Zehra das sympathisch, doch je länger die Besprechung dauerte, umso ineffizienter erschien ihr diese Arbeitsweise, und sie wurde ungeduldig. Vielleicht lag es auch an der Enge des Raums, der Hitze – und der Lautstärke. Brandt hatte in dieser Phase leere weiße Blätter Papier an die Wand geheftet, und sie hatten sich davorgestellt, um in der Stille ihre Gedanken zu fokussieren und zu sortieren, jeder für sich, bevor sie sie aussprachen. Hier wurde laut, vielstimmig und durcheinander gedacht.

Als Dirkes endlich eingriff, hatte Zehra längst ihre Konzentration verloren. Der Leiter der Mordkommission dagegen filterte zielsicher die tragfähigen Ermittlungsansätze heraus und vergab die sich daraus ergebenden Aufgaben. Zehra fragte sich, warum er das nicht schon viel früher getan hatte. Alle relevanten Informationen waren in den ersten zehn Minuten der Besprechung genannt worden.

Schließlich wandte er sich auch an sie: »Und Sie kümmern sich um den anonymen Anruf.« Sie musste ihn so überrascht angesehen haben, dass er nachhakte: »Das ist doch okay für Sie?«

»Natürlich«, antwortete sie eilig. Sie hatte fest damit gerechnet, zur Recherche von Gencerlers Umfeld eingeteilt zu werden. Das Opfer war Türke, sie Türkin. Doch das schien für Dirkes keine Rolle zu spielen. Sie konnte noch nicht viel über seine Fähigkeiten als Kriminalist sagen, aber in Sachen Personalführung machte er bisher alles richtig.

»Notruf Polizei Berlin.«

»Ich möchte eine Leiche melden.« Eine Frauenstimme. Jung. Und sehr nervös.

»Eine Leiche?«, wiederholte der Beamte und klang so neutral, als fragte er nach der Uhrzeit. »Mit wem spreche ich?«

»Das sage ich nicht. Im Plänterwald liegt ein Toter. In der Nähe vom Eierhäuschen, wo die kleine Bucht ist. Sie müssen nur ein paar Schritte vom Ufer weg in den Wald rein, da liegt er.«

»Sind Sie noch vor Ort?«

»Ganz sicher nicht! Ich lege jetzt auf.«

»Moment, nennen Sie mir bitte Ihren Namen!«