Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Jazzybee Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

"Wenn einer eine Reise tut" ist eine Zusammenstellung der besten Kurzgeschichten, Gedichte und Satiren des bekannten Schriftstellers. Enthalten sind u.a. Wenn eena jeborn wird Gebrauchsanweisung Das Elternhaus Die Herren Zuhörer Der verspielte Mann Schnipsel Die Schweigende Sie schläft Liebespaar am Fenster Wie werden die nächsten Eltern? Start Auf ein Kind Ich möchte Student sein Einkehr ...das Geld aus dem Fenster! Zwei Seelen Warum eigentlich?... Die Ehemalige Wie altern die -? Zuckerbrot und Peitsche Karrieren Deutsche Richter von 1940 Schnipsel Affenkäfig Nur Geduld Warte nicht! Die Zeitbremse Berliner Herbst Wir hätten sollen .... Schnipsel Ein nachdenklicher Zuschauer Singt Eener Uffn Hof Media in vita Wenn eena dot is Über den Dächern schwebt Rauch Berlin! Berlin! Berliner auf Reisen Wo ist der Schnee... Berliner Bälle Schnipsel u.v.m.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 446

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Wenn einer eine Reise tut ….

Kurt Tucholsky

Inhalt:

Kurt Tucholsky – Biografie und Bibliografie

Wenn eena jeborn wird

Gebrauchsanweisung

Das Elternhaus

Die Herren Zuhörer

Der verspielte Mann

Schnipsel

Die Schweigende

Sie schläft

Liebespaar am Fenster

Wie werden die nächsten Eltern?

Start

Auf ein Kind

Ich möchte Student sein

Einkehr

...das Geld aus dem Fenster!

Zwei Seelen

Warum eigentlich?...

Die Ehemalige

Wie altern die –?

Zuckerbrot und Peitsche

Karrieren

Deutsche Richter von 1940

Schnipsel

Affenkäfig

Nur

Geduld

Warte nicht!

Die Zeitbremse

Berliner Herbst

Wir hätten sollen ....

Schnipsel

Ein nachdenklicher Zuschauer

Singt Eener Uffn Hof

Media in vita

Wenn eena dot is

Über den Dächern schwebt Rauch

Berlin! Berlin!

Berliner auf Reisen

Wo ist der Schnee...

Berliner Bälle

Schnipsel

Die Apotheke

Zwei Käfige

Im Tunnel

Wenn einer eine Reise tut...

Le »Lied«

Die Katz

Umzug

Fête du Trône

Die Stadt der Beziehungen

Les Abattoirs

Hinter der Venus von Milo

Der Primus

Der Anhänger

Der Platz im Paradiese

Schöner Herbst

Du hast ein Bett

Tote Stadt und lebende Steine

Alter Burgunder wird versteigert

Ein Pyrenäenbuch

Der Beichtzettel

Stierkampf in Bayonne

Ausflug zu den reichen Leuten

Zwei Klöster

Saint-Jean-Pied-de-Port: Die Basken

Lieber Jakopp!

Pau

Eaux-Bonnes

Lourdes

Cirque de Gavarnie

Cauterets

Pic du Midi

Figuren

Über Naturauffassung

Von Barèges bis Arreau

Die Täler

Drei Tage

Allein

Die Republik Andorra

Auf der Wiese

Das Fort

Französische Provinz

Abschied von den Pyrenäen

Einer aus Albi

Dank an Frankreich

Wenn einer eine Reise tut …., K. Tucholsky

Jazzybee Verlag Jürgen Beck

Loschberg 9

86450 Altenmünster

ISBN: 9783849637910

www.jazzybee-verlag.de

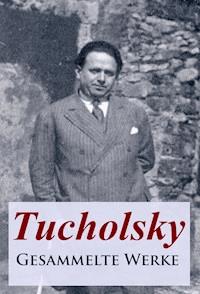

Kurt Tucholsky – Biografie und Bibliografie

Schriftsteller, geb. am 9. Januar 1890als Sohn eines jüdischen Kaufmanns in Berlin, gest. am 21. Dezember 1935 in Hindas (Schweden) an einer Überdosis Schlafmittel.

Mit 19 Jahren beginnt Tucholsky in Berlin und Genf ein Jura-Studium, das er 1915 mit einer Promotion abschließt. Noch während des Studiums beginnt er zu schreibenfür den "Vorwärts", das Zentralorgan der SPD. Außerdem erscheint 1912 sein Roman "Rheinsberg". Während des ersten Weltkriegs dient Tucholsky beim Herr. Danach schreibt er für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften wie die "Ulk" in Berlin oder die "Weltbühne" und die "Vossische Zeitung" in Paris. Immer wieder benutzt er dazu Pseudonyme wie Kaspar Hauser, Peter Panter oder Theobald Tiger. Ob der drohenden Gefahr durch die Nationalsozialisten wandert Tucholsky 1929 nach Schweden aus. Tatsächlich werden 1933 seine Werke in Deutschland verboten und verbrannt, er selbst offiziell "ausgebürgert".

Wichtige Werke:

Rheinsberg. Ein Bilderbuch für Verliebte.Der Zeitsparer. Grotesken von Ignaz WrobelFromme Gesänge Von Theobald Tiger mit einer Vorrede von Ignaz Wrobel.Träumereien an preußischen Kaminen. Von Peter Panter, mit Bildern von Alfons Wölfe.Ein Pyrenäenbuch.Mit 5 PS.Deutschland, Deutschland über alles.Das Lächeln der Mona Lisa.Lerne lachen ohne zu weinen.Schloß Gripsholm.Christoph Kolumbus oder Die Entdeckung Amerikas. Komödie.Wenn eena jeborn wird

Allemal für Paulchen Nu liechste da, du kleene Kröte! Siehst aus wie ne jebadte Maus. Na laß man, do – der olle Joethe, der sah als Kind nich scheena aus. Und hier – ick bring da ooch wat mit! Tittittittittitt-!

Die Neese haste ja von Vatan. Det Mäulchen, wo de dir drin wühlst, da sachste denn den Jrang im Schkat an. Wolln hoffen, dette bessa spielst als wie der Olle, dein Papa! Allallallalla-!

Un seh mah! Hast ja richtich Haare! Die hat dir Mutta mitjejehm. Du, Mensch, det is ne wunderbare un liebe Frau – nur etwas unbequem. Dein Olla, der macht vor ihr Kusch ... Puschpuschpuschpuschpusch –!

Sieht man dir durch de Neese schnauhm un wie du mit die Beenchen tanzt –: denn sollte man det jahnich jlauhm, wie jemeine du mal wern kannst. Wa-?

Ach, Menschenskind, ick wer da sahrn: Schlach du nach Vatan! Hör ma an! Du kannst ja ooch nach andre schlahrn ... Na, wirste denn als junga Mann jenau so doof wie Onkel Fritz? Zizzizzizzizizz –?

Da liechste nu in deine Wieje un fängst noch mah von vorne an. Na, Mensch, ob ick mah Kinda krieje? Man jloobt ja imma wieda dran. Du machst dir nu die Windeln voll und weeßt nich, wat det heißen soll, wenn eena dir mit Puda fecht, dir abwischt un dir trocken lecht ... Denn loofste rum, klug oda dumm ... Un machst den janzen Lebensskandal alles nochmal, alles nochmal –!

1932

Gebrauchsanweisung

Erfahrungen vererben sich nicht – jeder muß sie allein machen. Jeder muß wieder von vorn anfangen ... Nun fängt ja keiner ganz von vorn an, weil in jedem Menschen vielerlei Erfahrungen aufgestapelt sind: zwei Großväter, vier Urgroßväter, achtzehn alte Onkel, dreiundzwanzig Tanten, Ur-Ur-Ur-Ur-Ahnen ... das trägst du alles mit dir herum. Und manchmal, wenn du grade einen Entschluß faßt, dann entscheidet in Wahrheit dein im Jahre 1710 gestorbener Ur-Ur-Ur-Ur... Adolf Friedrich Wilhelm Panter, geb. 1675 in Bückeburg – der entscheidet, was du tust. Du gehst nachher herum und sagst: »Ich habe mich entschlossen...«

Erfahrungen vererben sich selten. Die katholische Kirche hat da so eine Art Erfahrungsschatz aufgespeichert, den sie ihren Adepten, mehr oder minder symbolisch, abgibt – sie profitiert sehr davon. Man kann da viel lernen, wenn man da etwas lernen kann. Aber zum Beispiel bei der Erziehung...

Da haben unsre Väter gesagt: »Hör auf mich – ich bin ein alter erfahrener Mann ...« Nun, wir haben nicht gehört. Ob zum Schaden oder zum Nutzen, ist eine andre Sache – aber gehört haben wir nicht. Jeder will sich seinen Schnupfen allein holen.

Das kann ihm aber auch keiner verdenken. Es gibt so wenig gute Anleitungen ... Da haben wir nun Bücher, wie man das Autofahren lernt, wie man Bienen züchtet und Küchenpetersilie zieht; wie man sich zum Gewerbeschullehrer-Examen vorbereitet... für alles das gibt es sehr brauchbare und handliche Werke. Nur, wie man sich mit seinen Mitmenschen am besten verhält – da gibt es weniger brauchbare Bücher.

Es gibt ganze Waschkörbe voll – aber das Zeug ist meist nicht zu brauchen. Diese Bücher moralisieren; sie sagen, wie es sein sollte – nicht: wie es wirklich ist. Das ist sehr schade – hier fehlt etwas.

Die deutsche Literatur ist in diesem Punkt merkwürdig schwach. Oder kenne ich diese verborgenen Schätze nicht...? Ich lasse mich gern belehren. Im Französischen gibt es da sehr schöne Sachen – besonders aber im Englischen, das sind ja Leute von großer praktischer Lebensweisheit. Wir haben viel Theoretisches, sehr viel Moralistisches – aber wenig gute klare und kurze Kompendien darüber, wie es so im menschlichen Leben ist.

Da liegt nun so ein Neugeborenes ... Ja, wie soll denn das arme Wesen wissen, wie es sich hienieden verhalten soll, wenn man ihm nicht einen Fahrplan in die Hand gibt –? Sagen Sie selbst.

Und dabei gäbe es doch so viel, so unendlich viel Einfaches zu sagen. Und zwar lauter Sachen, die für eine mittlere Ewigkeit hinreichen – denn die Natur des Menschen ändert sich nicht, nur ihre Formen ändern sich. In Balthasar Gracians Handorakel (vom alten Schopenhauer übersetzt) stehen so einige Dinge – wenn man die beherzigt, kommt man schon ein ganz gutes Stück weiter.

Warum schreibt zum Beispiel nicht einmal ein alter gebauter Fuchs, dessen Fell das Leben gegerbt hat, was man alles mit dem Menschen nicht tun darf! Wie verletzlich sie sind; wie man sie niemals necken soll; wie man immer so tun muß, als höre man zu (Zuhörenkönnen ist überhaupt die halbe Lebensweisheit) – keiner schreibt einem das auf. Und da machen denn die Leute einen Haufen Dummheiten und wundern sich, daß sie nicht Regierungsrat werden, und wenn sie alt sind und es bei weitem zu spät ist, dann kommen sie langsam hinter den Dreh und halten ihren Kindern lange Vorträge, wie man es machen müsse, um etwas zu erreichen. Und die guten Kinder denken: »Wenn du so klug bist – warum hastn du dann nicht selber ...?« und wenden sich ab und hören nicht zu. Sie wissen das nicht, daß vom Zuhören ...

Keiner schreibt es ihnen auf. So ein Büchlein müßte die konzentrierteste Lebensweisheit enthalten, mit einer Aphorismensammlung hat das gar nichts zu tun, beileibe nicht. Es müßten wirklich so goldene Regeln sein, wie etwa die, die der Weltreisende Richard Katz einmal gegeben hat: »Vor jeder großen Reise sich die Zähne reparieren lassen.« Das ist kein Aphorismus – das ist eine (schmerzlich) gewonnene Erfahrung. So ein Buch müßte das sein.

»Sagen Sie ... Herr Panter ... was ich sagen wollte: Warum schreiben Sie denn das nicht?« – »Ich? Als wie ich? Werter Herr... haben Sie schon mal einen Pokerspieler gesehen, der vor dem Spiel und während des Spieles Ihnen genau erzählt, wie er blufft?

Na, also?«

1930

Das Elternhaus

»Ich habe Ihnen das Giraffenhaus gezeigt«, sagte unser Führer, »und das Raubtierhaus und das Vogelhaus – wir kommen nun zu dem Elternhaus!«

Lärm empfing uns. Wir traten an das erste Gitter.

»Sie sehen hier«, sagte der Führer, »die gemeinen Hauseltern (parentes communes domestici). Sie sind weit verbreitet, harmlos und vererben alle ihre Eigenschaften.«

Hinter dem Gitter saßen an einem Tisch Vater und Mutter, er trug eine hohe, steife Hausmütze mit einer Quaste, er rauchte eine lange Tabakspfeife und las im Zeitungsblättchen. Die Mutter stopfte Strümpfe, daß die Nadeln klapperten. Kinder von vielerlei Altern krabbelten im Zimmer herum: das älteste hatte eine Brille auf der Nase und lernte aus einem Buch, zwei Mädchen nähten Puppenkleider, ein Junge baute unter dem Tisch eine Steinbaukastenburg, und das Jüngste steckte einen standhaften Zinnsoldaten in den weitgeöffneten Mund. Von Zeit zu Zeit erhob der Vater den Kopf und sagte, ohne hinzusehen: »Eduard! Tu das nicht!« und las weiter. Und die Mutter sagte dann: »Aber, Papa, laß doch die Kinder!« Worauf alles seinen ungestörten Fortgang nahm. Wir schritten zum nächsten Gitter.

»Dies«, erklärte der Führer, »sind die Eltern mit der Affenliebe (parentes simiarum modo amantes).«

Zunächst sahen wir nur die Eltern – sie standen um irgend etwas herum, was zunächst verborgen blieb, und schützten es mit ihren Armen und drückten daran umher. Dann traten sie auseinander: und es zeigte sich ein dickes, kugelrundes Kind von vielleicht acht Jahren, das, kaum war es frei, an den Tisch ging und dort alles Geschirr mit einer jähen Handbewegung herunterfegte. Krach! Aber schon stürmten die besorgten Eltern herbei und schlossen das Kind unter Jubelrufen erneut in ihre gerührten Arme. »Nein, wie selbständig es schon ist!« sagte der Vater. »Hast du gesehen, wie flink es zupackt?« sagte die Mutter. Das Kind prustete, ob vor Lachen oder weil es husten mußte, wußten wir nicht. »Ach!« machten die Eltern und packten es in ein Bett. Aber da stand es auf und lief durch die Tür in einen hinteren Raum. Die Eltern lockten. »Kunochen! Na, Kunochen! Kuno! Komm doch! Du kriegst Schokolade!« Kuno blies ihnen etwas, und wir gingen weiter.

»Wir kommen nunmehr«, sagte unser freundlicher Führer, »zu den Nationaleltern (parentes furore teutonico affecti). Aber treten Sie nicht so nahe heran, Sie könnten sich verletzen!«

Eine Kugel kam geflogen – hoch über unsere Köpfe hinweg. Sie kam aus einem schwarzweißrot angestrichenen Blasrohr, das ein feldgrau gekleideter Junge mit Brille eben absetzte. »Friedrich Wilhelm!« donnerte eine Männerstimme. »Adalbert! Hans Oskar!« Rrrums – machte es in der Stube, und schnurgerade ausgerichtet standen drei Jungen wie die Orgelpfeifen da. Der Vater betrat die Szene, ein Greis von mächtigen Dimensionen, furchtbar anzuschauen. Er nagte an einem ungeheueren Speckbrot. Als er es verschluckt hatte, war er wie steinerner Grimm anzuschauen. Er schrie: »Disziplin! Nur der Kadavergehorsam kanns machen!« – »Nieder mit allen Nichtdeutschen!« piepste der Jüngste. »Schweig! Bevor ich dich frage!« rief » der Vater in erschrecklichem Baß. »Aber hasts brav gemacht!« Und dann, die Hände in den Hüften: »Ich habe gestern wieder ein Buch in der Kinderstube gefunden! Wenn mir das noch einmal vorkommt! Bleisoldaten spielen sollt ihr! Griffe kloppen! Felddienstübungen machen zur Ertüchtigung der Jugend. Mama geht als Krankenschwester mit! Ein Buch –! Rasselbande! Potz Schwerebrett! Höllendunner...« Wir konnten ihn noch hören, während wir schon weitergingen.

»Jetzt kommen wir«, erklärte der Führer, »zu den modernen Reformeltern (parentes principiis onerati).«

In sackähnliche Reformgewänder gehüllt, saß hinter diesem Gitter ein sonderbarer Verein. Geschlechter waren nicht zu unterscheiden, nur an den etwas helleren Fingern konnte man die weiblichen Familienangehörigen vage ahnen. Aber auch dies schien zu täuschen ... »Charlotte- Elisabeth!« säuselte ein Mitglied, anscheinend die Mutter, »du hast heute wieder Äpfel aus der Speisekammer entwendet. Das Eigentum ist heilig, weil wir es uns erarbeitet haben. Willst du dein Unrecht mit mir betrachten?« – »Ja, Mama«, sagte Charlotte-Elisabeth. »Charlotte-Elisabeth! Siehst du dein Unrecht ein?« – »Ja, Mama«, sagte Charlotte-Elisabeth. »Charlotte-Elisabeth! Wer sein Unrecht einsieht, der bereut es schon. Bereust du dein Unrecht?« – »Jaaa, Mama«, sagte die Äpfel-Charlotte. »Ich entsühne dich, mein Kind – – Paul!« schrie die Mama. Paul hatte dem Schaukelpferd den Schwanz ausgezogen und war damit beschäftigt, ihn sich zum Skalp aufzuputzen. »Paul!« sagte die schon wieder gefaßte Mutter, »auch Schaukelpferde fühlen wie du den Schmerz!« Da aber war es mit unserer Fassung zu Ende, und froh wallfahrten wir weiter.

»Hier sehen Sie«, sagte unser Führer, »die alleinstehende Hausmegäre (mater terribilis).«

Hurr – wie sauste da hinter dem Gitter jemand durch die Stube! Laut knallten die Türen, und wir hörten einen schrillen Sopran. »Marie! Marie! Habe ich Ihnen nicht schon tausendmal gesagt, daß die Staublappen nicht in die rechte Schublade gehören? Marie! Wo ist mein Schlüsselkorb? Marie! Der Korb! Wo ist Bubi? Marie! Wo ist das Kind? Das Kind! Der Korb! –« Und aus einer Ecke kroch, mit totentraurigen Augen, ein kleines, verwahrlost aussehendes Geschöpf: ein Kind. Nein, ein Opfer.

Wir gingen weiter. »Hier«, sagte der Führer lächelnd, »muß ich die Herrschaften bitten, den Mann nicht zu necken. Es ist das der kleine Haustyrann (pater tyrannicus).«

Nein, wir neckten nicht. Schade – einem Gockel gleich stelzte dort ein Herr der Schöpfung herum und warf von Zeit zu Zeit wütende Blicke auf ein kleines Mädchen, das verschüchtert am Tisch saß. »Papa ist heute wieder so schlechter Laune«, flüsterte die Kleine. »Wer spricht, wenn ich im Zimmer bin!« grollte der väterliche Fürst. Sie verstummte. Und er stapfte weiter umher und war sieghaft anzuschauen, wenngleichen er Filzpantoffeln trug.

»Zum Schluß gelangen wir«, sagte der Führer vor dem nächsten Gitter, »zu der Syndetikonfamilie. Sie kommt nur in Rudeln vor und kann auch bei Todesgefahr nicht auseinandergerissen werden. Man erzählt sich wunderbare Geschichten von ihrer Anhänglichkeit. Ihre Angehörigen schätzen einander wenig, hocken aber dessenungeachtet stets zusammen. Sehen Sie –!«

Wir sahen. Hinter dem Gitter saßen ungefähr acht Personen und gähnten. »Die kleine Ellen erwartet mich um zehn«, sagte der Älteste und zog ungeduldig, aber heimlich seine Taschenuhr. »Wie gern ginge ich heute ins Theater!« flüsterte die erwachsene Tochter. »Huach!« machte die Fünfzehnjährige, »ist das bei euch langweilig!« Dabei gehörte sie doch mit dazu! »Auf der Straße ist heute große Schlacht zwischen den Blauen und den Schwarzen!« sagte der Gymnasiast. Und als alle etwas gesagt hatten, sah sich der Vater im Kreise um und sprach: »Ich weiß mir nichts Schöneres, als wenn ich so alle meine lieben Kinder um mich versammelt habe. Nicht wahr, Kinderchen?« – »Hujaja!« gähnten alle.

Und dann gingen wir. »Sagen Sie«, fragte ich, während wir hinausschritten, den Führer, »Sie haben uns da nun so viel gezeigt – aber... wie soll ich mich ausdrücken ...« – »Sie meinen, ob es nicht auch vernünftige Eltern gibt?« – »So etwas Ähnliches wollte ich allerdings sagen.« – »Kommen Sie!« sagte er ruhig. Und zog mich an der Hand aus dem Elternhaus fort, in den Park. Der Abend dämmerte, die Bäume rauschten im Winde. »Kommen Sie!« sagte er. Und wir gingen, bis wir an ein kleines weißes Häuschen kamen. Wir schlichen uns heran und wurden nicht gesehen und nicht gehört.

Vor dem Haus saß ein blondes, junges Weib mit ungemein lustigen Augen. Vor ihr im Sande raffte ein kleiner Junge seine Spielsachen zusammen; er hatte einen frech gedrehten Haarbusch auf dem Kopf und einen kleinen dicken Bauch. Er schnaufte erschrecklich, weil er so viel zu tun hatte. Die junge Frau ging ins Haus. »Peter!« rief sie. »Peter!«, und Peter wackelte aufjauchzend hinterdrein.

Ich sah den Führer an. Er nickte. »Das sind meine«, sagte er leise. »Die werden nicht eingesperrt!«

1919

Die Herren Zuhörer

»Da möcht man weit kommen, wenn man möcht zuhören, was der andere sagt.« K. K.

Warum halten eigentlich die meisten Menschen so gern Reden?

Wie ich glaube, deshalb, weil dies die einzige Art und Weise ist, in der sie sich die Illusion verschaffen können, daß ihnen die anderen zuhören. Sie hören natürlich nicht zu; wenn sie nur irgend können, dann verschaffen sie sich auf ihren Zuhörerplätzen Papier, Programme, ein Zettelchen, und dann ziehen sie mit ernster Miene einen Bleistift aus der Tasche und machen sich Notizen ... Männerchen, Sternchen, Kreise und schraffierte Felder, und ein geschickter Seelenarzt kann aus diesen Malereien viel Aufschlußreiches herauslesen ... Zuhören aber tun sie nicht.

Doch glaubt der Redner stets, sie hörten ihm zu. Von Mann zu Mann aber und von Frau zu Frau ist das schon anders – da hat man wenigstens die völlig sichere Garantie, daß bestimmt nicht zugehört wird. Geben ist seliger denn nehmen.

Kennen Sie den, dem Sie etwas erzählen und dessen Augen ständig abwandern, wenn sich auch nur das geringste um ihn bewegt –? Gerade sind Sie einen Millimeter vor der Pointe, vor dem Hieb, vor der überraschenden Mitteilung – »Da stehe ich also auf und sage ihm – –« weg. Ärgerlich folgen Sie den flüchtigen Augen ... Was hat der Kerl? Nichts hat er – aber am Nebentisch ist ein Mann aufgestanden, und das muß man genau beobachten muß man das... Wenn es noch eine Frau gewesen wäre...! Die Pointe ist jedenfalls dahin. Und so morden sie dir deine schönsten Geschichten – weil ein Auto kommt, weil eine Straßenbahn vorüberklingelt, weil ein Blatt Papier zu Boden raschelt... dann kommen die desertierten Augen wieder zurück, wie ein Hauch geht es über sie hin – »Ja, also was hatten Sie eben gesagt –?« Und dann machts einem keinen Spaß mehr. Entweder es klingelt das Telefon, oder es laufen die Augen weg –: wahrlich, ich sage dir, noch nie hat einer einem Berliner eine Geschichte zu Ende erzählt. Doch, neulich einer einem – aber das war der dicke Direktor Mischler, dem ist nach Tisch plötzlich unwohl geworden, er saß stumm auf seinem Stuhl, der andere redete, und Mischler hatte schon ganz verglaste Augen – So hörte er zu.

Und weil dem so ist, deshalb gibt es eine Gattung von Menschen, die machen es so:

Da steht einer mit vier, fünf anderen zusammen, einer ist nahe bei ihm, die anderen erzählen sich gerade was. Nun fängt der eine an, etwas zu berichten – doch hat er nur einen Zuhörer. Der Vorhang hebt sich zögernd über dieser Geschichte, denn ein einziger Zuhörer... das lohnt nicht. Vor einem tritt er nicht auf. Und nun suchen seine flinken Äuglein immerzu die anderen zu erreichen, er will sie am seelischen Rockknopf herbeiziehen, die Geschichte bekommt zwei bis drei Einleitungen, der erste Zuhörer kriegt einen Herzkollaps und will rufen: »Na – nun erzählen Sie doch schon endlich ...«, aber es ist noch nicht so weit, denn der Mann hat sich gewissermaßen in zwei Hälften zerspalten: die eine steht im Zelt und fängt sachte an, zu jonglieren, und die andere steht noch vor dem Zelt und markiert den Ausrufer... Es ist gar nicht so einfach im menschlichen Leben.

Zuhören ... zuhören ... Haben die Leute nicht recht, wenn sie nicht zuhören –? Und dies ist meine Lieblingsgeschichte, eine von den beiden, die man in sanftem Gold auf einen Teller malen sollte:

Es war da ein alter Mann, der kam zum Arzt, seines Gehörs wegen. Der Arzt horchte, sah und sprach: »Lieber Herr, Sie trinken viel Alkohol?« – »Ja«, sagte der Mann. »Nun gut«, sagte der Arzt. »Jetzt sind Sie noch schwerhörig. Wenn Sie aber so weitermachen, wenn Sie weiterhin so saufen, dann sind Sie Ihr Gehör in spätestens einem halben Jahr gänzlich los.« Und schrieb dem Patienten allerlei auf. Nach sechs Monaten kam der Mann wieder. – »Wie gehts?« fragte der Arzt. »Hä?« machte der Patient. »Wies geht?« brüllte der Arzt. Nichts. Der Mann verstand nichts. Er war stocktaub. Der Arzt mußte ihm seine Fragen aufmalen. »Sie haben also doch getrunken –?«

Da hob der taube Mann die Augenlider und sah den Arzt lange an. »Herr Doktor«, sagte er, »alles, was ich gehört habe, war nicht so gut wie Schnaps.«

Der verspielte Mann

Man sagt immer, Frauen seien so unlogisch. Das ist gar nicht wahr. Die einzig wirklich logischen Wesen, die es gibt, sind die Frauen – sie sind so ernst. Sie haben freilich eine ihnen eigene Logik – aber sie nehmen alles ernst, sogar den Mann. Wenn der ganz dumm ist, tut er das auch; der Rest ist verschämt verspielt. Er traut sich nur nicht damit heraus.

Es gibt wohl keinen verständigen Herrn, der nicht ganz und gar unverständige Riten hätte: wenn er sich rasiert; wenn er die Pfeife stopft; wenn er Manschettenknöpfe ins Hemd zieht... vom Bad zu schweigen. Es ist wie eine ausgleichende Ausspannung – je ernster und aufreibender der Tageslauf, desto verspielter die kleinen Riten seiner Alltagsgebräuche.

Der männlichen Riten gibt es mehrere Arten – man muß sie nicht »Angewohnheiten« nennen, dazu ist die Sache zu ernst... Man lese die Werke Lévy-Bruhls über die Seele der Primitiven, und man versteht diese Riten mühelos: jene, die den Menschen und die Dinge in ein absonderliches, mit der rationalen Vernunft nicht zu fassendes Verhältnis setzen. Streichholzschachteln müssen längs auf dem Nachttisch stehen – quer dürfen sie das nicht, dann gibt es ... wie? Ein Unglück? Nein, ein Unglück eigentlich nicht; mit »Aberglauben« soll man dem Herrn Mann nicht kommen. Er ist nicht abergläubisch. Aber die Streichholzschachteln müssen längs stehen. Weil sie immer längs gestanden haben. Oder doch in jenem glücklichen Jahr, als die Abschlüsse so gut waren. Hier verheddern sich die Gedanken... und nun stehen die Schachteln längs. Das muß so sein.

Beim Rasieren muß erst der Pinsel abgewaschen werden, und dann darf der Apparat gesäubert werden. Kehrt man diese Reihenfolge um, dann ... man kann sie nicht umkehren. Man darf sie nicht umkehren. Das ist unmöglich. Sehr gut ist es auch, wenn man mit dem Rasierapparat einmal kurz an die Schachtel klopft, in der er wohnt. Das weckt den Geist, der... nein, natürlich wohnt da kein Geist, was sind denn das für Dummheiten! Aber gut ist es doch, auf alle Fälle.

Und was manche Männer treiben, wenn sie sich anziehen... ich habe mir von Damen, die es wissen müssen, sagen lassen: das wäre unbeschreiblich. Daher kann ichs nicht beschreiben. Das soll ja ganz toll sein. Warum ist das alles so –?

Weil sie uns nicht lange genug mit unserer Eisenbahn haben spielen lassen.

Da haben wir Griechisch lernen müssen (leider nicht genug) und Geschichtszahlen (leider zu viele) – und die Eisenbahn stand in der großen Pappschachtel und langweilte sich, und nun tragen wir zeit unseres Lebens die Sehnsucht mit uns herum, uns einmal richtig auszuspielen – und nun müssen wir uns mit Grammophonen trösten, mit Radiobasteln, mit den Brückenbaukästen unserer Neffen und, wenn wir Glück haben, mit der Organisation einer Kommunalbehörde. Es ist ein Jammer.

»Im Manne ist ein Kind versteckt, das will spielen...«, sagte Nietzsche. »Kinder hab ich alleine«, sagte Lottchen, als ich ihr das Zitat vorhielt.

Männer können auch ein Spiel spielen: »Ernst des Lebens« heißt das. Das muß man gesehen haben! Haben Sie das mal gesehen?

Im Kriege regierten mich einst zwei Hauptleute; beide waren im Zivilberuf, den sie halb vergessen hatten, Baumeister, aber nun waren sie Hauptleute, und was für welche! Sie machten sich die Kompetenzen strittig, sie zankten sich den lieben langen Tag miteinander, und eines Tages schlossen sie Frieden, und ich war dabei. Sie gingen aufeinander zu wie zwei große Berberlöwen, hoch aufgerichtet, feierlich brummend, sie schüttelten die Mähnen, und es war ein schier majestätischer Anblick. Hätte ihnen in diesem Augenblick einer gesagt: »Aber meine Herren ... so wichtig ist euer Kram ja gar nicht...«, sie hätten ihm das Gesicht zerkratzt, etwa wie ein kleiner Junge, dem ein böses Dienstmädchen plötzlich sagt: »Dein Helm ist ja aus Papier!« Und an diese beiden löwischen Hauptleute muß ich oft denken, wenn ich ernste Männer in ernster Berufsarbeit ernst spielen sehe. Aber ich sags ihnen nicht, denn ich mag mir nicht das Gesicht zerkratzen lassen.

Wieviel Spiel ist im männlichen Ernst! wieviel Pose! wieviel Spiegel! So ernst aber wie eine Frau zum Beispiel ihre Arbeit nimmt – so ernst können wir Männer sie gar nicht nehmen. Das ist schade.

Und alles das darf man gar nicht sagen – es macht furchtbar suspekt. Man muß dran glauben. Man darf nicht spielen. Man muß den Ernst des Lebens hochhalten ... bei Brille und Bart! Mancher lernts nie. Mensch, lach nicht – es gibt so wenig Leute, die dein Lachen ernst nehmen! Sie wollen etwas Ernstes haben, etwas, woran sie sich festhalten können. Und nicht mal dieser Artikel scheint ernst zu sein ... Und so beschließe ich ihn denn mit den fingierten »letzten Worten« des sechzigjährigen Franz Blei, die er sich notiert hat, um sie bei seinem Tode zu notieren:

»Ich nehme alles zurück.«

Schnipsel

Von der Verliebtheit. Von ihr nichts zu bekommen, ist immer noch hübscher, als mit einer andern zu schlafen.

Er trug sein Herz in der Hand, und er ruhte nicht, bis sie ihm aus der Hand fraß.

Liebe ist, wenn sie dir die Krümel aus dem Bett macht.

Das Liebespaar, das sich, voneinander entfernt, verabredet, um halb elf Uhr abends aneinander zu denken. Keiner tuts. Aber jeder freut sich: wie verliebt der andre doch sei.

In der Ehe pflegt gewöhnlich immer einer der Dumme zu sein. Nur wenn zwei Dumme heiraten –: das kann mitunter gut gehn.

Wenn die geliebte Frau mit einem andern Mann flirtet, erscheint sie uns leise lächerlich. Die Steine des Kaleidoskops, das wir so gut kennen, geben ein neues Bild; wir sehn sie zum erstenmal gewissermaßen von der Seite. Eifersucht macht kritisch. Wenn Männer mit einer für sie neuen Frau beschäftigt sind, gilt das natürlich alles nicht.

Einer schönen Frau zuzusehn, die sich anzieht, das ist so schön wie der Anblick junger, spielender Raubtiere. Alles geschieht im höchsten Ernst und ist doch Spiel. (Oho!) Ja, ich weiß schon.

Die Schweigende

Erst haben wir davon gesprochen – du hörtest freundlich zu –, ob unsre alten Männerknochen sich niemals in den Hörselberg verkrochen ... Und du?

Er sagte: »Ach, ich bin ein böses Luder! Die Frauen fehlen mir. Ich fresse jedes Jahr ein halbes Fuder, wild tobt mein Herz, stäubt nur ihr weißer Puder ...« Was klopft denn dir?

Er sagte: »Rausch! Nur Rausch vor allen Dingen! Vor dem Verstand verblich schon manche Göttin mit den Strahlenschwingen – Mich packt es jäh, wenn meine Sinne singen ...« Und dich?

Ich sagte: »Rausch ist eine schöne Sache, deckt er uns zu. Doch geben Sie mir auch die eine wache Sekunde nur, in der ich rauschlos lache ...« Und du?

Du sprichst kein Wort. Du siehst nur so auf jeden von uns – und während alles weit verklingt und während wir voll Männerweisheit reden: blitzt auf in einem dunkeln Garten Eden dein sieghafter Instinkt.

1919

Sie schläft

Morgens, vom letzten Schlaf ein Stück, nimm mich ein bißchen mit – auf deinem Traumboot zu gleiten ist Glück – Die Zeituhr geht ihren harten Schritt ... pick-pack...

»Sie schläft mit ihm« ist ein gutes Wort. Im Schlaf fließt das Dunkle zusammen. Zwei sind keins. Es knistern die kleinen Flammen, aber dein Atem fächelt sie fort. Ich bin aus der Welt. Ich will nie wieder in sie zurück – jetzt, wo du nicht bist, bist du ganz mein. Morgens, im letzten Schlummer ein Stück, kann ich dein Gefährte sein.

1928

Liebespaar am Fenster

Dies ist ein Sonntagvormittag; wir lehnen so zum Spaße leicht ermüdet zum Fenster hinaus und sehen auf die Straße.

Die Sonne scheint. Das Leben rinnt. Ein kleiner Hund, ein dickes Kind .... Wir haben uns gefunden für Tage, Wochen, Monate und für Stunden – für Stunden.

Ich, der Mann, denke mir nichts. Heut kann ich zu Hause bleiben, heute geh ich nicht ins Büro – ... an die Steuer muß ich noch schreiben ....

Wieviel Uhr? Ich weiß nicht genau. Sie ist zu mir wie eine Frau, ich fühl mich ihr verbunden für Tage, Wochen, Monate und für Stunden – für Stunden.

Ich, die Frau, bin gern bei ihm. Von Heiraten wird nicht gesprochen. Aber eines Tages will ich ihn mir ganz und gar unterjochen.

Die Dicke, daneben auf ihrem Balkon, gibt ihrem Kinde einen Bonbon und spielt mit ihren Hunden .... So soll mein Leben auch einmal sein und nicht nur für Stunden – für Stunden.

Von Kopf zu Kopf umfließt uns ein Strom; noch sind wir ein Abenteuer. Eines Tages trennen wir uns, eine andere kommt ... ein neuer....

Oder wir bleiben für immer zusammen; dann erlöschen die großen Flammen, Gewohnheit wird, was Liebe war. Und nur in seltenen Sekunden blitzt Erinnerung auf an ein schönes Jahr, und an Stunden – an glückliche Stunden.

1938

Wie werden die nächsten Eltern?

Von der durch die Nase zu sprechenden Bemerkung »Der Alte ist ja verrückt!« bis zu anerkennender Dankbarkeit gibt es alle Skalen im Verhältnis meiner Generation zu ihren Eltern. Aber im großen ganzen waren wir nicht recht zufrieden; wir fühlten uns nicht verstanden, und auch ohne daß wir zur Pistole des Hasencleverschen Sohns gegriffen haben: es war doch verdammt weit von uns bis zur »alten Generation«. Beschwerdebuch –!

Unsere Mütter hatten entsetzlich viel zu tun, aber nichts zu arbeiten – und das brachte sie oft auf krause Gedanken. Da gab es neben guten Müttern viel leere Vogelgehirne, Papas, die nur aus Berufsarbeit, Schrullen und einer knarrenden Zugstiefel-Weltanschauung bestanden, Mamas, die einkauften und großreinemachten, wie man eine heilige Handlung vornimmt ... und wir immer mitten drin, ein wenig hin- und hergestoßen, das Ganze für herzlich überflüssig empfindend. Möchten Sie noch einmal jung sein? Ich für meinen Teil habe reichlich genug.

Ja, und nun wachsen um mich herum die kleinen Kinderchen hoch, sie sprießen aus dem Boden wie die Pilze nach dem Regenwetter, alle meine Schulfreunde sind so langsam Eltern geworden, manche sagen schon: »Junge, komm mal her –!« – Ich sehe mir das so an .... Was werden das nun für Eltern –?

Werden sie freier werden? Werden sie ihre Kinder auch mit so überflüssigem Zeug plagen, mit dem wir einst geplagt worden sind? Mit Fibelstrafen, die niemand so kindlich empfindet wie Kinder, die ja immer um drei Grad erwachsener sind, als Erwachsene sich das einbilden – mit brüllenden Strafgerichten und mit jener dreimal verwünschten Dickköpfigkeit, die da befiehlt, um zu befehlen, verbietet, um zu verbieten, sich mausig macht, kurz: das vertrackte Elternspiel spielt ...? Werden die nun anders werden?

Versprochen haben sies alle. »Wenn ich mal Kinder haben werde –« Ich bin ein wenig mißtrauisch. Erst sehen .... Jetzt haben sie die Kinder: Maud legt trocken und gibt zu trinken, Georg hat sich von den blödsinnigsten Emanationen verzückter Vaterschaft frei gehalten, das ist wahr, »Dutzi-Dutzi« wird zwar immer noch an Kinderbettchen gemacht, aber wohl etwas weniger als früher, und die Wunderkinder, die schon alles mögliche können, sind dünner gesät, scheints. Aber ich weiß doch nicht recht ....

Noch haben die kleinen Dinger keinen eigenen Willen, dem sie sprachlich spürbaren Ausdruck verleihen können; noch sind ihre Wünsche verhältnismäßig bequem, noch weiß die junge Mutter in den meisten Fällen nicht, daß sie nun, in diesen Jahren, den Grund zu ganzen Epochen legt. Was wird das werden –?

Was geschieht, wenn das, was da heranwächst, nun eigene Wege geht? Sieht man so die jungen Eltern an, so kann man ziemlich deutlich zwei Sorten unterscheiden: die einen, die ein bißchen viel gehen und geschehen lassen und die sich »moderne Erziehung« mit »Bequemlichkeit« übersetzen. »Das Kind wird schon wissen, was es tut – meine Kinder werden ganz modern erzogen –.« Und die andern, die erstaunlich altmodisch geblieben sind und in deren Familie die alten Refrains wiederklangen. »Wenn du das nicht sein läßt, darfst du keine Süßspeise essen!« und: »Laß das! Laß das! Du sollst das nicht tun! Komm mal her! Laß das sein!« Das muß ich doch schon mal irgendwo gehört haben ....

Fast möchte ich meinen, daß die Generation, die sich da um mich herum vermehrt, im allgemeinen vernünftigere Eltern hat als es – verzeihe es, o lieber Leser – die unsern gewesen sind. Sie haben doch mehr Kummer durchgemacht; Krieg und Inflation haben ihnen ein bißchen von der Relativität der irdischen Dinge gezeigt; sie glauben nicht mehr gar so absolut an die absoluten Werte – sie haben es einmal im Gebälk knistern hören, das ist ein Geräusch, das ein kluger Mensch nie mehr vergißt ....

Wollte Gott, es hätte etwas genützt.

Das mit dem Fortschritt ist ja so eine Sache, aber es wäre den kleinen Petern, Tobiassen und Haralds zu wünschen, daß es ihnen besser ergehen möchte als ihren immerhin ziemlich geplagten Eltern. (Beifall links, Zischen rechts, Glocke des Präsidenten.) Daß diese junge Generation ohne gewisse törichte Zwangsvorstellungen aufwachsen wird – das ist einmal sicher. Daß sie neue akquiriert, desgleichen: »Unsere tägliche Selbsttäuschung gib uns heute«, sagte der alte Raabe.

Ich bin nur neugierig, wie sich eine Elternschaft aufführen wird, die so viel über sich nachgedacht hat und die so vieles bewußt tut, was man früher unbewußt ausführte. Angefressen von Skepsis, überfüttert mit Theorie, bis zum Platzen geladen mit Pathos, Zweifel, Ausbruch und Not der Zeit beugt sich diese Generation über die Kinderwagen. Welche Augen blicken ihnen entgegen? Wie immer: Augen kleiner Menschen, die da gefühllos blicken werden, wo die Alten in Haß oder Liebe zerschmelzen – die weinen oder lachen, wo die Alten stumm bleiben: »Wie man drüber lachen kann, verstehe ich nicht ...« Es kommt ja wohl alles wieder, hienieden.

Jetzt seid ihr dran. Hinter Türen und den Bäumen des Ferienwaldes, nach der Verlobung und auf den Kaffeegesellschaften der Mädchen, auf den kleinen Kneipereien der Jungen habt ihr genugsam über eure Alten geruddelt. Jetzt seid ihr dran.

Was werdet ihr für Eltern werden –?

1927

Start

Duwirst mal Kanzleisekretär – mä –! bä –!

Dann hängt dir vorne ein Bauch von Schmeer und Briefmarken sammelst du nebenher, und du liebst die Autorität und das Heer –

Na, nu weine man nicht! Na, nu weine man nicht! In der Röhre stehn Klöße, du siehst sie bloß nicht! –

Duwirst mal Geschäftsprinzipal mä–! bä–!

Untenrum dick und obenrum kahl, mit dem Maulwerk egalweg sozial, und im Herzen natürlich deutsch-national –

Na, nu weine man nicht!

Duwirst mal Landgerichtspräsident! Kille-kille!

Einer, der die Gesetzbücher kennt, einer, der in den Sitzungen pennt, und die Fresse zerhackt wie ein Korpsstudent –

kille... kille... kille...!

Duwirst mal eine große Hu – hoppla-hopp!

Du liebst, wenn er zahlt. Und lächelst dazu. Und gehts mal schief, verlier nicht die Ruh.

Duhast ja Geld – dir treiben sie deine Sorgen ab im Nu. hoppla-hopp!

Du wirst mal Gewerkschaftssekretär – na, nu weine man nicht –! Zunächst gehst du klein und bescheiden einher; doch hast du erst den feinen Verkehr, dann kennst du deine Genossen nicht mehr –

in der Röhre stehn Klöße, du siehst sie bloß nicht –!

Su – su – Na, und du –?

Du, mein Junge, sollst mal auf Erden ein anständiger Proletarier werden, der ein Herz hat für seiner Klasse Beschwerden –! Ein ganzer Mann.

Feste, geh ran–!

Das wirst du lernen, bist du einmal groß –:Jede Klasse zimmert sich selber ihr Los.

1928

Auf ein Kind

Du lebst noch nicht. Ich seh dich so lebendig: ein kleiner gelber Schopf, die Augen blau; ich seh dich an und such beständig die Züge einer lieben Frau.

Du kreischst und jauchzt schon laut in deinen Kissen; du bist so frisch und klar und erdenhaft. Du brauchst es nicht wie ich zu wissen, was Zwiespalt ist, der Leiden schafft.

Der ist dahin. Schrei du aus voller Lunge und schüttle deine runde, kleine Faust! Sei froh! Sieh auf die Mutter, Junge – sie ist so hell, auch wenn ein Sturmwind braust.

Hör ihre Stimme nur: gleich wehts gelinder. Setz du sie fort. Was bin denn ich allein? Wir Menschen sind doch stets die alten Kinder: ich war es nicht – mein Sohn, der soll es sein.

Du sollst es sein! Und kommst du einst zum Leben: Du sollst es sein! Ich hab es nicht gekonnt. Gib du, was deiner Mutter Arme geben: Leucht uns voran!

Du bist so blond.

1920

Ich möchte Student sein

(– »Ich war damals ein blutjunger Referendar –«, sagen manche Leute; das haben sie so in den Büchern gelesen ....)

Ich war damals gar kein blutjunger Referendar, doch besinne ich mich noch sehr genau, einmal, als das Studium schon vorbei war und die Examensbüffelei und alles, in der Universität gesessen zu haben, zu Füßen eines großen Lehrers, und ich schand sein Kolleg – schund? schund sein Kolleg. Da ging mir manches auf.

Da verstand ich auf einmal alles, was vorher, noch vor drei Jahren, dunkel gewesen war; da sah ich Zusammenhänge und hörte mit Nutzen und schlief keinen Augenblick; da war ich ein aufmerksamer und brauchbarer Student. Da – als es zu spät war. Und darum möchte ich noch einmal Student sein.

Das Unheil ist, daß wir zwischen dreißig und vierzig keinen Augenblick Atem schöpfen. Das Unheil ist, daß es hopp-hopp geht, bergauf und bergab – und daß doch gerade diese Etappe so ziemlich die letzte ist, in der man noch aufnehmen kann; nachher gibt man nur noch und lebt vom Kapital, denn fünfzigjährige Studenten sind Ausnahmen. Schade ist es.

Halt machen können; einmal aussetzen; resümieren, nachlernen; neu lernen – es sind ja nicht nur die Schulweisheiten, die wir vergessen haben, was nicht bedauerlich ist, wenn wir nur die Denkmethoden behalten haben – wir laufen Gefahr, langsam zurückzubleiben ... aber es ist nicht nur des Radios und des Autos wegen, daß ich Student sein möchte.

Ich möchte Student sein, um mir einmal an Hand einer Wissenschaft langsam klarzumachen, wie das so ist im menschlichen Leben. Denn was das geschlossene Weltbild anlangt, das uns in der Jugend versagt geblieben ist – »dazu komme ich nicht«, sagen die Leute in den großen Städten gern, und da haben sie sehr recht. Und bleiben ewig draußen, die Zaungäste.

Wie schön aber müßte es sein, mit gesammelter Kraft und mit der ganzen Macht der Erfahrung zu studieren! Sich auf eine Denkaufgabe zu konzentrieren! Nicht von vorn anzufangen, sondern wirklich fortzufahren; eine Bahn zu befahren und nicht zwanzig; ein Ding zu tun und nicht dreiunddreißig. Niemand von uns scheint Zeit zu haben, und doch sollte man sie sich nehmen. Wenige haben dazu das Geld. Und wir laufen nur so schnell, weil sie uns stoßen, und manche auch, weil sie Angst haben, stillzustehen, aus Furcht, sie könnten in der Rast zusammenklappen –

Student mit dreißig Jahren ... auch dies wäre Tun und Arbeit und Kraft und Erfolg – nur nicht so schnell greifbar, nicht auf dem Teller, gleich, sofort, geschwind ... Mit welchem Resultat könnte man studieren, wenn man nicht es mehr müßte! Wenn man es will! Wenn die Lehre durch weitgeöffnete Flügeltüren einzieht, anstatt durch widerwillig eingeklemmte Türchen, wie so oft in der Jugend!

Man muß nicht alles wissen .... »Bemiß deine Lebenszeit«, sagt Seneca, »für so vieles reicht sie nicht.« Und er spricht von Dingen, die man vergessen sollte, wenn man sie je gewußt hat. Aber von denen rede ich nicht. Sondern von der Lust des Lernens, das uns versagt ist, weil wir lehren sollen, ewig lehren; geben, wo wir noch nehmen möchten; am Ladentisch drängen sich die Leute, und ängstlich sieht die gute Kaufmannsfrau auf die Hintertür, wo denn der Lieferant bleibt ...! Ja, wo bleibt er –?

Ich möchte Student sein. Aber wenn ich freilich daran denke, unter wie vielen »Ringen« und Original-Deutschen Studentenschaften ich dann zu wählen hätte, dann möchte ich es lieber nicht sein. Ad exercitium vitae parati estisne –?

Sumus.

1929

Einkehr

Mit vierzig Jahren soll man sich besinnen .... Worauf?

Auf das, was außen und was innen – und auf den Lauf

der Sterne, die im kalten Kosmos schweben, sowie auch darauf:

Wovon mag eigentlich der Bornemann leben –?

Die Wiese summt und liegt grün eingesponnen – ich mittendrin;

durch die geschlossenen Lider sagen tausend Sonnen, daß ich lebendig bin.

Schreite die Straße der Einsamkeit empor, Stimmen hörst du wie nie zuvor ... aus dem Äther kommen dir Einsicht und Stärke

Laßler platzt vor Neid. Ich werde ihn ärgern, indem ich es nicht bemerke.

Wolken ziehn über die Sonne. Es rührt sich kein Blatt. Stumm

liegt der See; der Weise, der einmal begriffen hat, fragt nicht: Warum?

Er betrachtet nur noch das Wie; er sieht die Kristalle zergehn,

wenn es geschneit hat – Warum schneidet man sich eigentlich immer die Nägel, wenn man keine Zeit hat –?

So schwingst du dich in die obern Regionen mußt aber dennoch hier unten wohnen. Ein Vers von Morgenstern tanzt querfeldein: »Es zieht einen immer wieder hinein.«

1929

...das Geld aus dem Fenster!

In Cannes wohnt Herr Chanel aus den USA, und am 6. April dieses Jahres hat er zum großen Entzücken der ortseingesessenen und zugewanderten Bevölkerung eine Handvoll Tausendfranc-Scheine aus seinem Hotelfenster auf die Straße geworfen. Wie uns unser Spezialkorrespondent Theobald Tiger aus Cannes meldet, liegen die Scheine zur Zeit nicht mehr auf der Straße.

Oh, Herr Chanel ist nicht verrückt. Zunächst hat er das nicht zum erstenmal gemacht: schon einmal hat er die Cannesen mit den flatternden blaßblau-rosa Schmetterlingen erfreut. Herr Chanel ist nicht verdreht – er ist nur zu reich. Er muß sehr reich sein; denn der gewöhnliche Haus-Reiche (Homo pecuniosus communis) trägt als Panzer und Aura einen leichten Wams von Geiz; fahre nie mit einem reichen Mann nach Hause, der kein Auto hat immer wirst du das Auto bezahlen .... Herr Chanel muß so reich sein, daß es schon nicht mehr schön ist: denn als er nach Europa herüberfuhr, da verfertigte er auf dem Schiff eine lange Drachenschnur, mit hundert Tausendfranc- Scheinen daran – pro Zettel immerhin 160 Mark und so ließ er die Schnur im Wasser hinter dem Schiff hergleiten. Dann zog er sie heraus, die Scheine waren alle noch da. »Three cheers auf die Fische –!« rief der Herr Chanel. »Die Fische machen sich wenigstens nichts aus Geld – also sind sie besser als die Menschen!« Ich halte diesen Schluß für leicht anfechtbar; vielleicht nehmen die Fische nur Dollars oder gedeckte Schecks oder nur Naturalien von der Firma Jonas u. Cie, man weiß das nicht genau. Das tollste Stück aber hat Herr Chanel in New York vollbracht.

Dortselbst zog er nach einer Wette mit einem Korb in den Straßen herum, der war bis obenhin mit Dollarscheinen gefüllt, ungefähr eine Million! Und davon bot er allen Vorübergehenden an.

»Bitte, nehmen Sie doch – aber bedienen Sie sich, meine Damen und Herren! Wer hat noch nicht seinen Dollar? Schöne, frische Dollars – hier ganz umsonst –!« Und da geschah das Wunder.

Es nahm keiner. Die Amerikaner, die zwar sonntags fleißig aus ihren Gesangbüchern singen, hatten so etwas von Nächstenliebe noch nie gesehen, dieses Erlebnis lag völlig außerhalb ihrer Vorstellungssphäre, und Herr Chanel zog mit seinem Dollarkorb unangefochten durch die brausenden Straßen New Yorks. Nur ein schlichter Arbeiter erbarmte sich seiner und langte etwas zögernd in die raschelnde Masse .... Vier Zehn-Dollar-Scheine fischte der Mann, nur vier, mehr nicht, und damit ging er schnell ab, sie sicherlich sorgsam befühlend, ob sie auch echt seien, zweifelnd und sich oft umsehend, ob er nun auch nicht von dem Narren da etwa verfolgt würde .... Aber der rief weiterhin seine Ware aus, die keiner wollte.

Hier war das Glück – da waren die Leute –: sie glaubten es nicht.

Herr Chanel wird wahrscheinlich eines Tages von seinen besorgten Verwandten in ein Haus getan werden, in dem er den Kaiser der Sahara und den Erfinder der Fliegenfalle beim traulichen Poker antreffen wird .... Bis dahin aber möge er nicht fortfahren, an der göttlichen Weltordnung zu rütteln. Denn es ist etwas Ärgerliches um einen, der da sein Geld zum Fenster hinauswirft.

Ich bin zwar nicht in Cannes dabeigewesen, aber ich kann mir – über den grapschenden Händen der Zugreifenden – die ärgerlich-belustigten Gesichter der Leute schon denken. Geld aus dem Fenster zu werfen –! Gutes, richtiges Geld aus dem Fenster –!

Das haben unsere Mamas zu uns gesagt, wenn wir uns für fünfzehn Pfennig Makronen gekauft hatten (nannten Sie das auch »knacken«? wir nannten das »knacken«)– und es war wohl mehr eine schöne Redensart, denn wer sollte Geld aus dem Fenster werfen! Nein, es war nur eine facon de parler – meine Verwandtschaft hat mir zum Beispiel immer geweissagt, ich werde noch einmal eine Kellnerin heiraten, was in meiner Jugend so ziemlich das Äußerste darstellte, was sich ein braver Mann vorstellen konnte .... Geld aus dem Fenster –!

Herr Chanel hat einer Redensart zur Wirklichkeit verholfen. Er hat uns endlich einmal gezeigt, wie so etwas tut, aber es tut nicht gut. Es ist Revolution gegen den Kosmos; wir werden das leise Gefühl einer Art Furcht nicht los – wohin soll das führen, wenn jetzt plötzlich aus den Fenstern der Babelsberger Straße und des Boulevard Malesherbes Schecks, Dollars, Francs, Hundertmarkscheine und das schönste Geld der Welt: die englischen schwarz-weißen Pfundnoten, auf uns heruntergeflattert kommen!

Dann stimmt auf einmal alles nicht mehr. Ja, gewiß: man kann sich vielerlei dafür kaufen .... Ich nichts wie hin, und los gehts: ein Ultraphon und eine englische Pfeife und ,Q gespitzte Bleistifte und etwas Liebe und die gesammelten Werke des Philosophen Keyserling (die werfe ich dann wieder aus dem Fenster) – und für Lottchen ein Auto, ein sechspferdiges, aber mit Scheinwerfern, so groß wie Eierkuchen ... man kann sich vieles dafür kaufen, das ist wahr.

Aber es ist nicht das Richtige. Es bleibt ein unbehagliches Gefühl an den Schulterblättern, seelisches Juckpulver kriecht durchs Gemüt, hier stimmt etwas nicht. Es ist doch nicht recht .... »Na, mir wäre das gleich – ich nehme, was ich kriege!« Das sagen Sie so – wenn Sie es nachher haben, dann werden Sie sehen: hier ist etwas nicht in Butter.

Herr Chanel aus New York hat an der göttlichen Weltordnung gerüttelt. Denn das Geld soll man nicht zum Fenster hinauswerfen, sondern es soll da bleiben, wo es nun einmal von Gottes und Rechts wegen hingehört: da, wo es schon ist, in den Steuerkassen und bei denen, die es verdienen, ohne es zu verdienen.

Und jedesmal, wenn ich jetzt durch die Straßen von Cannes gehe, werde ich sehnsüchtig an den Häuserfronten emporsehen, mit einem langen Blick – zur Erinnerung an den Herrn Chanel.

1928

Zwei Seelen

Ich, Herr Tiger, bestehe zu meinem Heil aus einem Oberteil und einem Unterteil.

Das Oberteil fühlt seine bescheidene Kleinheit, ihm ist nur wohl in völliger Reinheit; es ist tapfer, wahr, anständig und bis in seine tiefsten Tiefen klar und gesund. Das Oberteil ist auch durchaus befugt, Ratschläge zu erteilen und die Verbrechen von andern Oberteilen zu geißeln – es darf sich über die Menschen lustig machen, und wenn andre den Naseninhalt hochziehn, darf es lachen.

Soweit das. Aber, Dunnerkeil,

das Unterteil ! Feige, unentschlossen, heuchlerisch, wollüstig und verlogen; zu den pfinstersten Pfreuden des Pfleisches fühlt es sich hingezogen – dabei dumpf, kalt, zwergig, ein greuliches pessimistisches Ding: etwas ganz und gar Abscheuliches. Nun wäre aber auch einer denkbar – sehr bemerkenswert!–, der umgekehrt.

Der in seinen untern Teilen nichts zu scheuen hätte, keinen seiner diesbezüglichen Schritte zu bereuen hätte –

ein sauberes Triebwesen, ein ganzer Mann und bis in seine tiefsten Tiefen klar und gesund.

Und es wäre zu denken, daß er am gleichen Skelette eine Seele mit Maukbeene hätte.

Was er nur andenkt, wird faulig-verschmiert; sein Verstand läuft nie offen, sondern stets maskiert; sogar wenn er lügt, lügt er; glaubt sich nichts, redet sichs aber ein und ist oben herum überhaupt ein Schwein.

Vor solchem Menschen müssen ja alle, die ihn begucken, vor Ekel mitten in die nächste Gosse spucken! Da striche auch ich mein doppelkollriges Kinn und betete ergriffen: »Ich danke dir, Gott, daß ich bin, wie ich bin!«

Was aber Menschen aus einem Gusse betrifft in der schönsten der Welten –: der Fall ist äußerst selten.

1926

Warum eigentlich?...

Kleine Dinge, die in der ganzen Welt gleich sind

Vor dem Kriege ist in Paris ein sehr merkwürdiges Buch erschienen: »Les Petites Choses« von Emile Berr, bei Bernard Grasset, Paris. Es beschäftigt sich mit Dingen, die so klein sind, daß man sie kaum wahrnehmen kann; es ist gewissermaßen eine Zeitlupenbeobachtung des Lebens, eine Mikroskopie des Lächerlichen.

Der Verfasser hat weiter nichts getan als einmal aufgepaßt, was so Leute alles machen, und dann hat er sich gefragt, warum sie es machen. Warum, fragt er, hat man vor Leuten Respekt, die sehr früh aufstehen? Warum sitzt das Monogramm im Taschentuch, wenn man es sucht, immer in der vierten Ecke? Diese Fragen sind nicht rein rational zu beantworten – es bleibt ein Rest, ein ganz winziger Rest von Irrationalem, von einer Art leichtem Irrsinn übrig, der nicht ausdeutbar ist. Daß sich zum Beispiel Leute freuen, die bei einem Glücksspiel gewinnen, ist recht begreiflich; daß sie sich aber noch dazu geschmeichelt fühlen, das rührt an die tiefsten Tiefen des Gemüts, an Urgründe von Götterglauben, Furcht, Sehnsucht nach himmlischer Bestätigung der Existenz und Freude an solcher Bestätigung. Warum es Leuten ein Hochgefühl verleiht, wenn sie einen andern durch ihre Brille gucken lassen, und dieser andere sagt dann: »Ach, sind Sie aber kurzsichtig!« – das hat noch kein Mensch herausbekommen. Berr bekommt es auch nicht heraus – er stellt es nur fest, er wirft, vorsichtig lächelnd, die Frage auf ....

Warum?

Warum schneidet man sich meistens die Nägel, wenn man es sehr eilig hat?

Warum ärgert einen das Schnarchen eines andern, wenn man allein ist – und warum muß man lachen, wenn man es mit mehreren hört?

Warum ist das illustrierte Blatt im Wartezimmer eines Zahnarztes immer vom vorigen halben Jahr?

Warum hat die plötzlich eintretende Stille an einem Tisch, an dem gegessen wird, etwas Beängstigendes?

Warum ist einem die Person, die ins Abteil einbricht, zunächst – bis sie sich hingesetzt hat – unsympathisch?

Warum fühlt man sich leicht geschmeichelt, wenn einen ein Hund wiedererkennt?

Warum kann kein Mann mit Papier und Bleistift einem noch so interessanten Redner zuhören, ohne im Verlauf von fünf Minuten kleine Männerchen zu malen?

Warum schlägt es nachts immer halb, wenn man aufwacht?

Kleine Sachen, die Spaß machen

Zu wissen, wo man sich erkältet hat.

An der immer geringer werdenden Zahl der Blätter eines Redners zu merken, daß er nicht mehr lange reden wird.

Auf dem Bahnsteig seine Koffer vorbeifahren zu sehen.

In ein Trauerhaus zu kommen, wo die Leute ganz gefaßt sind.

Diese winzigen Lächerlichkeiten sind nicht an Land und Zeit gebunden. Bekanntlich trennt uns von den Vorkriegsjahren eine viel größere Zeitspanne, als sie der Kalender anzeigt, es ist immerhin seitdem allerhand geschehen. Ebenso ist bekannt, daß die Franzosen in tausend kleinen Dingen des Lebens anders fühlen als etwa eine germanische Rasse. Und doch .... Und doch sind die Ähnlichkeiten so verblüffend, die Gefühlchen so genau dieselben wie unsere, die haardünnen humoristischen Lichterchen so kongruent den unsern, daß der Leser einen kleinen Schreck bekommt und sich sagt: »Also muß es doch etwas ganz Gleiches bei allen Menschen geben, die denselben Zivilisationselementen unterworfen sind.« Das muß es wohl auch.

Soweit sich überhaupt ein Sinn aus den Ungereimtheiten, die hier nun folgen, herauslesen läßt, so ist es der der grenzenlosen Eitelkeit des Menschen – sein immerwährendes, auch auf die kleinsten Nebenumstände ausgedehntes Bestreben, sich, sich und sich herauszustreichen, dem andern überlegen zu sein, sich zu betonen, sich zu fühlen, der erste, der allererste zu sein. Aber damit ist die Sache nicht ausgedeutet. Es bleiben eine Menge dieser kleinen Lächerlichkeiten – und niemand kann sagen, warum.

Und wenn man dann zu grübeln beginnt, aus welchem Grunde das so ist, dann wird man »Tja –« sagen und gegen eine dünne Wand gelaufen sein, an der es nicht mehr weitergeht.

Kleine Sachen, die unangenehm sind

Während des Essens von einem beobachtet zu werden, der nicht ißt.

Einen Regenschirm zu finden, der ein kleines bißchen zu hübsch ist, als daß man ihn anstandshalber behalten könnte.

In einen Salon einzutreten, wenn grade alles still ist.